水燦林國小的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡元隆,黃雅芳寫的 讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育 和蔡元隆,黃雅芳的 走出閨房上學校:日治時期臺灣雲嘉地區的女子教育與社會事業圖像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雲縣水林營養工作站有望成歷史建物 - 中時新聞網也說明:美軍1968年在雲林縣水林鄉進行人工牛乳試驗計畫,當時興建的營養工作站,現在已成為水燦林國小圖書館,水林鄉公所特別記錄這段歷史,15日雲林縣政府 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和秀威資訊所出版 。

中華大學 企業管理學系 徐子光所指導 傅瓊雯的 新冠疫情停課不停學期間,國小高年級學童對線上教學課程的學習適應、學習動機及學習滿意度之研究-以台中市某國小為例 (2021),提出水燦林國小關鍵因素是什麼,來自於線上教學、學習適應、學習動機、學習滿意度。

而第二篇論文國立政治大學 公共行政學系 杜文苓所指導 邱苡茜的 空品旗政策執行之研究 (2016),提出因為有 空品旗政策、政策執行、空氣品質指標、環境教育、環境覺知的重點而找出了 水燦林國小的解答。

最後網站新唐人亞太電視台則補充:新唐人亞太電視台提供每日即時新聞— 要聞、國際、中國、財經、娛樂、地方、體育、健康、美食、旅遊、藝文、時尚;以及新聞評論、人文教育、旅遊休閒、娛樂美食、健康 ...

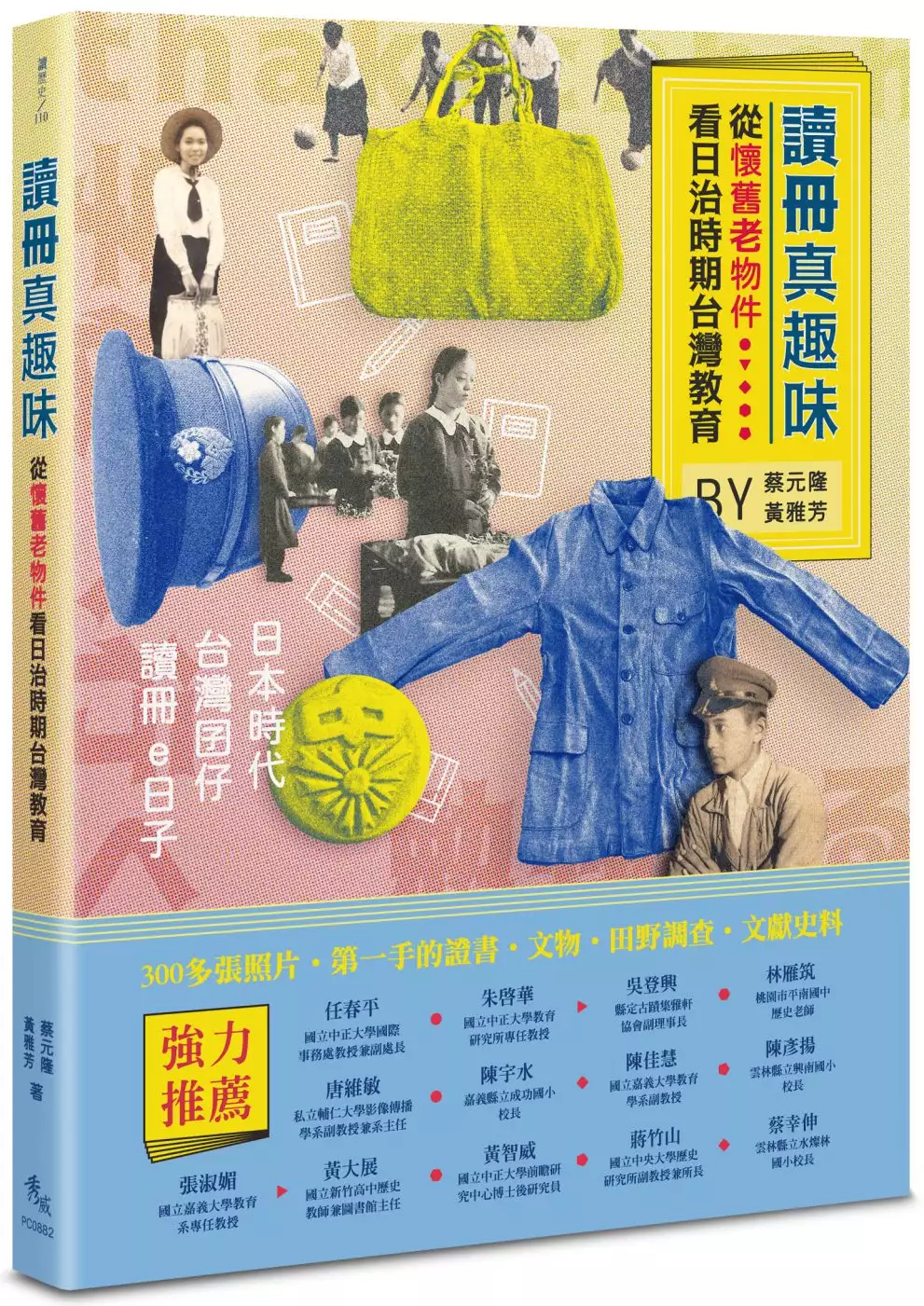

讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育

為了解決水燦林國小 的問題,作者蔡元隆,黃雅芳 這樣論述:

哪些學校是日本時代就有的「公嬤級」學校? 台灣人跟日本人上的學校一樣嗎?女生也可以上學,還有專門的女子大學? 原來當年的學生囝仔也玩童子軍、運動會、校外教學、社團、班刊、畢業紀念冊?! 日本時代,台灣囝仔讀冊e日子 自細漢讀到大漢,相揪來「讀冊」! 那時候的操場,也有播音台;那時候的禮堂,也有大掛鐘;那時候的校園,也要努力防疫! 那時候的學生稱老師「先拜」或「先生」;那時候的「囑託」或「心得」,其實是「代課老師」! 大正11年(1922),台灣總督府發布第二次《台灣教育令》後,日治時期台灣的學制大致底定,本書以學制為脈絡,依次介紹「初等教育」(公學校

、小學校、蕃人公學校、蕃童教育所、國民學校)、「中等教育」(中等學校、實業學校、實業補習學校、師範學校、高等學校尋常科)及「高等教育」(專門學校、高等學校高等科、帝國大學)的特色,透過制服、學生帽、賞狀、徽章、肩章、名片、出征牌、小碎花包包、賽璐珞鈕釦此類當時學校生活常出現的物件,介紹教育現場的有趣故事,像是:關於老師的100種稱呼、卒業證書/修業證書/修了證書有哪些不同、與奧運失之交臂的台籍女運動員林月雲、帝國大學的第一位女學霸大森政壽、嘉義高女的三條崙水難、差點終結袁世凱性命的知識型殺手杜聰明、堪稱「返校」番外篇的基隆中學的F-Man事件……等等。 一本獻給台灣囝仔e冊,搭配大量一

手史料,考證詳實,帶你走進時光隧道,重新認識台灣早期的學生與學校生活,重新認識這塊土地的過往── 本書特色 ✔300多張照片+第一手的證書‧文物‧田野調查,蒐羅大量珍貴文獻史料,圖文並茂,還原日治時代教育圖像! ✔FB優質人氣粉絲團「日治時期台灣教育史小辭書」版主最新力作。 ✔任春平、朱啟華、吳登興、林雁筑、唐維敏、陳宇水、陳佳慧、陳彥揚、張淑媚、黃大展、黃智威、蔣竹山、蔡幸伸──來自教育現場的專業推薦! ✔從初等教育、中等教育到高等教育,全方位介紹日治時期的台灣教育史。 強力推薦 任春平(國立中正大學國際事務處教授兼副處長) 朱啟華(國立中正大學教育學

研究所教授) 吳登興(縣定古蹟集雅軒協會副理事長) 林雁筑(桃園市平南國中歷史老師) 唐維敏(私立輔仁大學影像傳播學系副教授兼系主任) 陳宇水(嘉義縣立成功國小校長) 陳佳慧(國立嘉義大學教育學系副教授) 陳彥揚(雲林縣立興南國小校長) 張淑媚(國立嘉義大學教育學系教授) 黃大展(國立新竹高中歷史教師兼圖書館主任) 黃智威(國立中正大學前瞻研究中心博士後研究員) 蔣竹山(國立中央大學歷史研究所副教授兼所長) 蔡幸伸(雲林縣立水燦林國小校長) 專序推薦 朱啟華/張淑媚/陳彥揚/黃大展

水燦林國小進入發燒排行的影片

民國57年,美軍在雲林水林鄉展開一起長達七年的醫學研究計畫,由美國約翰霍普斯金大學的周田博士在現今水燦林國小內建立一座「美軍營養工作站」,因屋身潔白,被人們暱稱為「白宮」。美軍營養工作站在台灣從事營養研究,並僱用許多台灣人。當年美援時期台灣人民普遍生活貧困,不少民眾也帶著幼童參與這項飲食研究計劃。

逢甲大學通識中心教師李建成在一次回雲林老家整理的過程中,意外得知這棟當年遺留下來的建築物,也才發現原來自己的父親就曾在此工作。李建成開始爬梳資料、遠赴美國查看研究檔案,還找來當年受僱的員工故人重逢。遺世的工作站,也在水燦林國小校長與文化局的努力下,去年獲指定為歷史建物。這段埋沒在時光流轉中的歷史記憶,將在李建成執導的紀錄片《再會啦白宮》再次呈現。

新冠疫情停課不停學期間,國小高年級學童對線上教學課程的學習適應、學習動機及學習滿意度之研究-以台中市某國小為例

為了解決水燦林國小 的問題,作者傅瓊雯 這樣論述:

本研究目的想了解在新冠疫情期間,學童在線上學習的過程中,學生是否能自身內在學習動力,抵抗其他線上干擾,促使學生能依據內在需求,自發性投入心力來專心學習。同時,在線上學習的過程當中,由於學習環境及學習動機影響下,學生是否對於學習內容以及學習歷程的感受,能達到預期水準。探討學習適應、學習動機對線上教學的學習滿意度之影響。研究對象為本校高年級學童,以電子問卷方式,透過電腦課讓學童進行線上問卷填答,共回收397份有效問卷。本研究以敘述性統計分析、信度分析、差異性分析(獨立樣本T檢定、單因子變異數分析)與迴歸分析進行問卷資料分析與檢定。本研究結果發現,學習適應與學習動機對學習滿意度呈現正向關係,其中學

習動機影響最高;顯示有良好的學習動機,對學童的線上教學學習滿意度有正向顯著關係。所以建議學校老師應該朝提升學生良好的學習動機著手,如此可以提升學生對線上教學的滿意度。

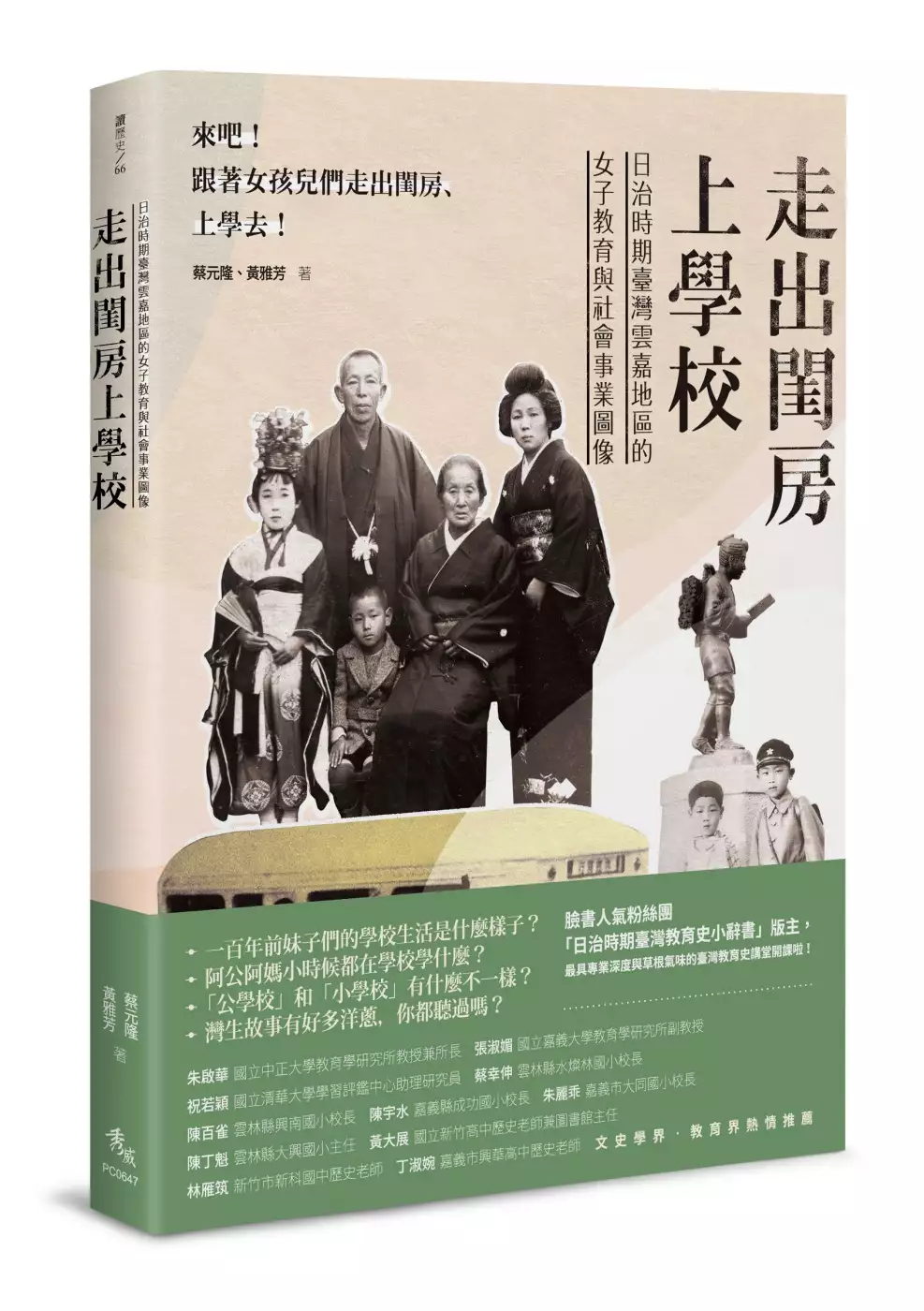

走出閨房上學校:日治時期臺灣雲嘉地區的女子教育與社會事業圖像

為了解決水燦林國小 的問題,作者蔡元隆,黃雅芳 這樣論述:

● 一百年前妹子們的學校生活是什麼樣子? ● 阿公阿媽小時候都在學校學什麼? ● 「公學校」和「小學校」有什麼不一樣? ● 灣生故事有好多洋蔥,你都聽過嗎? ~~來吧!跟著女孩兒們走出閨房、上學去!~~ 你我生長的土地,臺灣阿嬤的回憶,一段段被大歷史淹沒的小人物故事。 「再不寫,就來不及了!」 1930至1940年代,臺灣在日本有計劃的殖民建設下,樹立現代化基礎,造就二十世紀臺灣黃金時代。 那個年代的活力與富足,奠基並延續了臺灣現代的進步繁華。 然而,我們對那段時期的「她」卻是如此陌生…… 作者懷抱著地方子弟對臺灣歷史記憶的熱情與堅持,融合自身歷史

學專業,投注多年心力於雲嘉地區的教育史研究。除了經營臉書粉絲團「日治時期臺灣教育史小辭書」,不定期分享歷史文物小常識,更藉由耆老口述訪談,帶出一個個阿公阿嬤的舊時代點滴。 日治時期以男性為主力的社會結構中,因為女子教育的開展與發達,培訓了一批新興的社會主力──接受近代化教育的女性。她們為社會注入一股柔性的力量,以女性特有的溫和堅毅,型塑出嶄新的社會風氣。本書不僅從史料中分析日治時期女子教育概況,詳細介紹日治時期雲嘉地區臺灣女子公學校、實業補習學校的設立與意涵,更搭配作者多年從各地蒐集到的老照片、舊文書,一片片拼湊起臺灣教育史研究的空缺。 另一方面,教育與社會事業的連結,其實與《公學

校修身》的教科書有著密不可分的關係。早期的修身課程,鼓勵囝仔們個人應該內化「慈善」或「慈善家」的概念,隨著日本社會事業振興政策後,帶著「慈善」或「博愛」的社會事業轉換為具有「社會連帶」的趨勢。社會事業最重要的是供給對象的「公共性」,以國家為主體的社會事業公平、均衡地提供「教育」、「醫療衛生」等服務給民眾,有助於實現社會和經濟的均衡發展,由此可見,普及化教育與社會事業有著唇齒相依的互補關係,兩者之間也存在協調的必要性。 本書收錄作者多年珍藏,與日治時期教育和社會事業相關的一手文獻、史料、文物,圖照精彩豐富,並附有深入淺出的背景資料與解析。期盼透過這些一手文史資料的呈現,傳遞簡明易懂的臺灣教

育史知識,讓更多臺灣囝仔了解哺育我們成長的這塊土地,所蘊含的過往歷史與軌跡。 本書特色 ★ 日本時代臺灣歷史議題,收錄大量私家珍藏老照片、證書、文獻。 ★ 以嚴謹史料分析,配合大量耆老口述訪談,帶讀者走進阿媽的年少回憶,重現百年前生活場景。 ★ 作者群為臉書人氣粉絲團【日治時期臺灣教育史小辭書】版主,臉書專頁榮獲國立臺灣歷史博物館評選為「日治時期」電子資料庫。 文史學界、教育界熱情推薦 朱啟華(國立中正大學教育學研究所教授兼所長) 張淑媚(國立嘉義大學教育學研究所副教授) 祝若穎(國立清華大學學習評鑑中心助理研究員) 蔡幸伸(雲林縣水燦林國小校長)

陳百雀(雲林縣興南國小校長) 陳宇水(嘉義縣成功國小校長) 朱麗乖(嘉義市大同國小校長) 陳丁魁(雲林縣大興國小主任) 黃大展(國立新竹高中歷史老師兼圖書館主任) 林雁筑(新竹市新科國中歷史老師) 丁淑婉(嘉義市興華高中歷史老師)

空品旗政策執行之研究

為了解決水燦林國小 的問題,作者邱苡茜 這樣論述:

2014年10月環保署實施「細懸浮微粒(PM2.5)」,教育部於開始實施「校園空氣品質旗幟宣導試辦計畫」。2014年至2016年10月主要參考空氣污染指標(PSI)以及細懸浮微粒(PM2.5)指標併陳,依據每日不同狀況升起不同顏色的旗幟,主要目標係強化校園師生對空氣品質的重視,藉由旗幟示警的功能,進行健康防護作業,進而提升校園師生對於空氣品質有更正確的知能。然而,在執行過程中,還需要主管環境教育的環保署共同治理,以及地方政府機關善用自治權使執行成效提升,並且需要學校的能動性,才能使空品旗計畫成效加倍。 基此,本研究主要探討中央部會(教育部與環保署)如何推動空品旗政策?地方政府(台中市、

雲林縣、嘉義縣)如何執行空品旗政策?學校單位又是如何執行?上述單位在執行過程中面臨的各種問題為何?並試圖釐清相關機關之間的權責關係,進而提供政策的改善建議方向,嘗試找出影響執行的各種因素,並反饋回政策問題核心,希望藉由空品旗的執行,能更切中環境教育的本質並且達到環境永續的目的。 本研究發現該政策屬於「由上而下」的執行模式,並且分為三個層次,從中央政府到地方政府的執行,再由地方政府權責辦理至所屬學校機關,最後由學校單位內部落實。過程中面臨行政整合的難度,包含中央政府共同治理的問題以及地方政府自治權的應用,並且環境教育本身屬於環保署業務,而空品旗計畫屬於教育部辦理,在資源以及資訊的協調上,環

保署應主動積極協助教育部執行,然而,本研究發現行政機關反而因為權責疆域界線而容易處於被動消極的處置方式。空品旗政策必須倚賴各單位之間的跨域治理,提高各個環節的能動性,才能使政策目標發揮價值。

水燦林國小的網路口碑排行榜

-

#1.雲林縣水林鄉水燦林國民小學和安分校 - 全國圖書館調查統計系統

資料. 雲林縣水林鄉溪墘村41號; 傳真:(05)7857032; 圖書館網站網址:http://www.haes.ylc.edu.tw/; 圖書館狀態:正常開館. 回搜尋結果. 雲林縣水林鄉水燦林國民小學和 ... 於 libstat.ncl.edu.tw -

#2.雲林縣水林鄉水燦林國民小學- 公佈欄

轉知公文4427-- 檢送衛生福利部110年11月2日衛授疾字第1100200978號公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第二級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」,請配合辦理,請查照 ... 於 ylc.everytime.com.tw -

#3.雲縣水林營養工作站有望成歷史建物 - 中時新聞網

美軍1968年在雲林縣水林鄉進行人工牛乳試驗計畫,當時興建的營養工作站,現在已成為水燦林國小圖書館,水林鄉公所特別記錄這段歷史,15日雲林縣政府 ... 於 www.chinatimes.com -

#4.新唐人亞太電視台

新唐人亞太電視台提供每日即時新聞— 要聞、國際、中國、財經、娛樂、地方、體育、健康、美食、旅遊、藝文、時尚;以及新聞評論、人文教育、旅遊休閒、娛樂美食、健康 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#5.順天建設

... 現在就看的見。71.15公頃廣闊河濱美地,集捷運、公園、水岸的綠金核心。在台北奮起,回三重生活,乘著捷運之翼,遨遊公園水岸,台北最璀燦的綠鑽三角洲在這裡! 於 www.sweeten.com.tw -

#6.線上嘸蝦米查碼程式

... 模式」下的拆法,如果您有需要查詢其它輸入模式下的拆法,可以勾選上方「查詢所有模式」選項(有關輸入模式,請參考「蝦米教學」功能篇的「多國語言輸入」章節)。 於 boshiamy.com -

#7.雲林縣水林鄉水燦林國小 - 建築世界

雲林縣水林鄉水燦林國小. 瀏覽次數:1570. 電話號碼: 05-7852845 . 05-7852610 傳真號碼: 05-7854973 連絡人: ... 連絡人手機: 很抱歉客戶暫無提供手機資料. 於 www.arch-world.com.tw -

#8.水燦林國民小學- Taiwan

雲林縣水林鄉水林路183號, Yünlin, 652, Taiwan. Get Directions · Add phone number · Add link to website. Categories. Grammar School. 於 yellow.place -

#9.水林校區活動中心辦理「縣政說明會」,敬邀各位鄉民踴躍參與。

雲林縣政府訂於109年9月11日(星期五)18:30~20:30,假本鄉水燦林國小--水林校區活動中心辦理「縣政說明會」,敬邀各位鄉民踴躍參與。 於 www.shuilin.gov.tw -

#10.校長室- 水燦林國小學校組織 - Google Sites

水燦林國小 學校組織. 搜尋這個協作平台 ... 讓每個孩子都能具備人文關懷與國際視野,在未來的國際舞台,都能像跳躍的小音符般,詮釋出個人不同風格的生命樂章。 於 sites.google.com -

#11.水燦林國小水燦林體育館 - 全國運動場館資訊網

水燦林國小 水燦林體育館. ::: Loading... 0.0. 0%推薦. 雲林縣水林鄉水北村水林路6號; 交通資訊. 無. 05-7852845 · http://www.tlps.ylc.edu.tw; 羽球場(館) ... 於 iplay.sa.gov.tw -

#12.水林鄉區域研習-ADHD教學模組研習 - 全國特殊教育資訊網

相關公文. 核文日期2018-06-05. 核發文號府教特二字第1072419328號. 場地地址. 雲林縣水林鄉水北村水林路六號水燦林國小燦林校區英語村二樓簡報室 ... 於 special.moe.gov.tw -

#13.水燦林國小揭牌,共創學生、家長及學校三贏局面 - 雲林縣政府

水林及燦林國小2校合併後,新校名水燦林國小在開學前夕舉行揭牌儀式,深具特殊意義,蘇縣長表示,2校合併後,學校資源及學生學習能量增加了,提升當地孩子的競爭力,同時鄉 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#14.99年度地層下陷分層監測井建置及試驗分析 - 第 1-4 頁 - Google 圖書結果

... 國小新街國小 2 1998/5 300 3 1997/5 300 4 2003/10 300 二林鎮興華國小新生國 ... 林縣崙背鄉豐榮村 21 號崙背鄉豐榮國小二崙鄉二崙國小水林鄉燦林國小 9 1996/7 ... 於 books.google.com.tw -

#15.雲林縣水林鄉水燦林國民小學 - DATAGOVTW 資料臺灣

雲林縣水林鄉水北村水林路6號, , 雲林縣水林鄉水燦林國民小學. 於 datagovtw.com -

#16.myfone購物|3C智慧家庭第一站

【福利品】歌林Kolin 義式濃縮咖啡機KCO-UD402E買就送研盤式磨豆機KJE-UD321GD (福利品) ... 【預購11/19出貨】任天堂NS Switch 寶可夢晶燦鑽石-中文版. 於 www.myfone.com.tw -

#17.教儲戶匯款資訊 - 推動學校教育儲蓄戶網

學校統一編號:, 98179113. 教儲戶戶名:, 雲林縣水林鄉水燦林國民小學教育儲蓄戶. 銀行代碼:, 696. 分行代碼:, 0016. 代理公庫金融機構名稱(分行):, 雲林縣水林鄉 ... 於 www.edusave.edu.tw -

#18.讀冊真趣味: 從懷舊老物件看日治時期台灣教育

例如戰敗那一年服務於嘉義市玉川國民學校(現今嘉義市崇文國小)的歐識曾說:我們唸嘉義高 ... 再畢業,後任教」,例如由雲林縣水燦林國民小學提供的《水林國民學校教員履歷 ... 於 books.google.com.tw -

#19.2021最新【新北市-水燦林國小】評價

水燦林國小 地址:652台灣雲林縣水林鄉水林路6號電話:05 785 2845。更多國民小學熱搜推薦. 於 hot-shop.cc -

#20.TVBS官方網站

TVBS無線衛星電視台提供即時新聞、熱門影音、直播、精彩節目、節目表、雜誌週刊等深度媒體內容,是您最值得信賴的媒體,您可以一手掌握食尚玩家、女人我最大、 ... 於 www.tvbs.com.tw -

#21.中國車手周冠宇進軍F1寫歷史車迷嘲諷「金錢萬能」 - 三立新聞

愛快羅密歐競速車隊(Alfa Romeo ORLEN)下午透過社群媒體宣布後,周冠宇在微博發文表示夢想成真,「中國F1第一人…難忘的一天,感恩一路以來幫助與支持我 ... 於 www.setn.com -

#22.雲林縣政府教育處|主網-中小學網站

編號 序號 學制 學校名稱 39168 1 01‑國小 斗六國小 39127 2 01‑國小 中溪國小 38967 3 01‑國小 麥寮國小 於 education.ylc.edu.tw -

#23.雲林縣水林鄉水北社區+++

105年3月26日星期六歡迎大家來水燦林國小參加100周年校慶(校址:雲林縣水林鄉水北村文化路45號電話:05-7852610 傳真:05-7855358),校園旁文化路上 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#24.【新北】我們在海邊,預約制無邊際溢出窗外海景療癒系咖啡廳

三芝淺水灣附近最近新興的景點觀海平台旁開了一間面對海景第一排的絕美海景咖啡廳「我們在海邊」,十一月初... 於 auntie.tw -

#25.即時| 焦點| 蘋果新聞網

獨家|天龍國小懶師又來了!連3年考同份英文試卷校方僅口頭警告氣壞家長 · 2021/11/20 00:12. 萬華便溺天堂?按喇叭都趕不走阿伯尿她家門「疫情在艋舺爆炸不是沒原因」. 於 tw.appledaily.com -

#26.走出閨房上學校: 日治時期臺灣雲嘉地區的女子教育與社會事業圖像

圖153·水林公學校師生校園合影圖解│水林公學校為現今雲林縣水燦林國民小學。其最早創設於大正5年(1916)年4月1日,稱北港公學校水燦林分校。大正9年(1920)4月 1日, ... 於 books.google.com.tw -

#27.水燦林國小 - Waze

Información de tráfico en tiempo real para llegar a 水燦林國小, 雲林縣, basada en actualizaciones en directo del tráfico y de las carreteras de los otros ... 於 www.waze.com -

#28.矽格明年5G與車用業績比重看增蘇州廠月營收翻倍| 證券 - 中央社

... 贈插角國小金敏分校訓練裝備 · 麥羿晨敲致勝安拿MVP 重光盃福林奪首冠 ... 在5G晶片測試,葉燦鍊指出今年5G測試占矽格整體業績比重約25%,預估 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.momo卡-5%無上限,品牌加碼最高10%!

... 監理資費、各項規費、各類稅款、各醫療院所費用、醫指付、電子化繳稅費平台、公務機關信用卡繳費平台、各事業單位費用(水費、電費、瓦斯費、電信費、路邊停車費)、 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#30.法治教育深耕校園北港分局赴水燦林國小宣講 - 風傳媒

記者陳昭宗/雲林報導[啟動LINE推播]每日重大新聞通知毒品侵入校園事件及青少年交通意外事故頻傳,北港分局警務員何漢釗特別到水燦林國小進行法治及性別平等教育宣導, ... 於 www.storm.mg -

#31.2校合併水燦林國小揭牌 - 奇摩新聞

水林及燦林國小二校合併後,新校名水燦林國小在開學前夕舉行揭牌儀式,深具特殊意義,蘇縣長表示,二校合併後,學校資源及學生學習能量增加了, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#32.設計及監造「99年度地下水觀測站井汰舊換新及維護」委託服務計畫成果報告

v v v v v v v v v v v v v v v v v 彰化縣田尾鄉中山路一段449號(田尾國小) v v ... 林縣口湖鄉梧南村文光路100號(文光國小)雲林縣水林鄉水南村水林路 6號(燦林國小) ... 於 books.google.com.tw -

#33.水燦林國小燦林校區操場及綜合球場整建工程 - 918建材庫

水燦林國小 燦林校區操場及綜合球場整建工程住宅及裝潢類政府標案-工程類採購訊息918建材庫-最新活動公告. 於 918bms.com -

#34.科丁教育暑期營水燦林國小登場 - NOWnews今日新聞

為讓雲林學童提早接觸程式語言,雲林縣議員蔡岳儒與科丁聯盟協會、雲林縣婦幼關懷協會及北港宗聖扶輪社共同推動科丁暑期營,由北港鎮北辰國小、水林鄉 ... 於 www.nownews.com -

#35.民進黨也針對支持者特性,發展出政黨獨特屬性的賄選模式

即使遭到查獲,由於依法無據,就算遭起訴,最後在律師舌燦蓮花的巧辯迴護下, ... 本案被告是台電工會理事長施朝賢(之後被推薦當選民進黨任務型國大 ... 於 www.thenewslens.com -

#36.雲林縣水燦林國小交通安全宣導

雲林縣水燦林國小交通安全宣導. 發布時間:109-09-10 瀏覽次數:285次 列印此頁面. 配合新生報到與開學始業式活動,進行交通安全宣導,保障學生上下學安全。 於 168.motc.gov.tw -

#37.水燦林國小班級列表

水燦林國小 110學年度班級列表, 下一個學年度. 一年級. 二年級. 三年級. 四年級. 五年級. 六年級. 特教班. 幼稚園. 科任老師. 校長室. 教務處. 學務處. 總務處. 輔導處 ... 於 tw.class.urlifelinks.com -

#38.2022澳洲消防月曆來了滿滿腹肌配萌犬 - HiNet生活誌

對比華南期貨的美女員工清涼桌曆在台灣引發軒然大波,澳洲消防隊員同樣將推出養眼月曆做公益。澳洲消防猛男月曆邁入第25年、在全球上百國販售, ... 於 times.hinet.net -

#39.GNN 新聞網- 巴哈姆特

目前正在台上映中的《刀劍神域Progressive 無星夜的詠嘆調》,將自11 月26 日起,推出充滿豐富特效的4DX 與MX4D 版本,4D 與MX4D 的特殊效果包括了風速感、水霧與震動 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#40.2021【節慶聖誕】限定美妝!雅詩蘭黛、品木宣言、Sisley

Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水(聖誕版)200ml NT$ 1,450 ... 2021 Sisley推出星燦巴黎倒數月曆,以純白的盒身搭配金色星星點綴,在飄著初雪的巴黎 ... 於 www.vogue.com.tw -

#41.水燦林國小相簿

【共 25 個相簿|共 2 頁|目前選擇第 12 頁】. 上一頁. 第1 頁, 第2 頁 · 下一頁. 請點選上下頁圖示,進行換頁。 沒有符合條件的相簿. 於 163.27.205.1 -

#42.雲林縣燦林國小 - 台灣國中畢業紀念冊

燦林國小校友通訊錄現正開放,尋找國小校友會畢業紀念冊。 ... 水林聖母殿媽祖協會成員鄭旭伸本身經營麵包店,目前又擔任水燦林國小家長委員,經常提供免費麵包。 於 tw.yoshioris.com -

#43.自給自足水燦林師生親種安全蔬菜 - 公視新聞網

食安問題持續延燒,雲林縣政府推廣國中小,進行有機菜園的栽種。像是水林鄉的水燦林國小,就讓學生親手培育水耕安全蔬菜,每個月可生產六十公斤蔬菜, ... 於 news.pts.org.tw -

#44.燦坤線上購物-燦坤實體守護,挑選3C家電產品、打造智慧生活 ...

燦坤線上購物提供3C數位、生活家電、各式耗材補充品銷售,網路購買、燦坤實體守護,燦坤線上購物會員可於燦坤門市的電器醫院,享專屬快速通道取貨諮詢. 於 www.tkec.com.tw -

#45.水燦林國小和安分校 - Mapcarta

水燦林國小 和安分校is a school in Yunlin County. 水燦林國小和安分校is situated in Xiqiancuo. 水燦林國小和安分校from Mapcarta, the open map. 於 mapcarta.com -

#46.POPO原創市集

《請治癒我》 終燦. ·他們都是失戀的患者, 症狀是──這份喜歡才剛萌芽,卻也同時意識到無法開花。· 一個雨過天晴的盛夏早晨,徹夜未眠的唐知菲拖著一身狼狽可憐, ... 於 www.popo.tw -

#47.新聞總覽| ETtoday新聞雲

2021/11/19 22:28大陸3國小女童疑「飛升失敗」墜樓! ... 2021/11/19 15:25大陸反對駐立陶宛台代表處掛牌國台辦:陸方堅決打擊. 於 www.ettoday.net -

#48.水林(大字) - 维基百科,自由的百科全书

水林,原稱為水燦林,是臺灣雲林縣水林鄉的一個傳統地域名稱,也是全鄉行政中心所在地,位於該鄉 ... 水林國中 · 水燦林國小(水林國小及燦林國小合併而成) ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.6/21日環蝕來水燦林國小見奇觀 - 好房網News

雲林縣府21日將在水林鄉水燦林國小舉辦日環蝕觀測活動,活動將從14時30分開始,現場將備有1000個觀測防護眼鏡。口湖鄉口湖遊客中心也從早上10點起舉辦音樂 ... 於 news.housefun.com.tw -

#50.雲林縣水燦林國小

雲林縣水燦林國小雲林縣水燦林國小 · 認識本校 · 校史沿革 · 校徽意涵 · 校歌詠唱 · 學生專區 · 教育部G-SUITE(google帳號) · 學生帳號填寫 · 學校課程計畫 · 109學年度課程計 ... 於 stles.ylc.edu.tw -

#51.雲林縣水林鄉水燦林國民小學2020年招標案件列表

109年度水燦林國小六棟校舍補強工程設計監造技術服務案, NT$1,069,000.00. 水燦林國小水林校區排水溝頂蓋整建工程, NT$196,000.00. 109年度水燦林國小第二棟教室及 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#52.燦林、水林國小8月起併校 - 自由時報

為了化解誰被誰併的困擾,教育局接受燦林國小校長黃東益建議,以水林舊地名「水燦林」為新校名,既貼近地方人文、歷史且雙方原來校名也沒有完全消失,預計 ... 於 news.ltn.com.tw -

#53.水燦林國小散步跑步路線 - Pacer

水燦林國小 是一條位於水林鄉,雲林縣,中國台灣的步道,他的長度為0.4km (大約500步) ,爬升高度為0m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#54.台灣屈臣氏網路商店| 屈臣氏Watsons

屈動每個更好! 屈臣氏提供您最齊全、最專業的個人藥妝商品購物選擇。眾多保養、彩妝、醫美、健康與民生用品,寵愛會員消費累兌點、網路首購再送100,門市取貨、宅配到 ... 於 www.watsons.com.tw -

#55.水燦林國小 - Yelp

水燦林國小. 0 reviews. Elementary Schools. Unclaimed. Review · Call. Directions. Website. Photos. Add Photo. 水林路6號. 水林鄉, 雲林縣652 Taiwan. Directions. 於 m.yelp.com -

#56.雲林縣水林鄉水燦林國民小學, 統一編號98179113 - 諸彼特開放 ...

雲林縣水林鄉水燦林國民小學於全國各級學校統一編號資料集。單位名稱:雲林縣水林鄉水燦林國民小學,統一編號:98179113,機關所在縣市:雲林縣,最近異動日期:1030116, ... 於 data.zhupiter.com -

#57.水燦林國際英語村

1100326 水林鄉中興國小回顧:雖然現在英語村已經因疫情關係暫停了,但我們還是可以回顧之前學生們在英語村快樂學習的模樣喔! # ... 於 www.schoolandcollegelistings.com -

#58.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

隔水加熱輕鬆享用|Ourhome香菇牛肉粥270g*10包/箱 Ourhome香菇牛肉粥270g*10包/箱 ... 台灣獨家小豬威比造型票夾零錢包登場,正面有可愛的立體威比造型,背面有票套 ... 於 www.eslite.com -

#59.水燦林國小百週年校慶 - Facebook

水燦林國小 百週年校慶, 水林鄉。 790 個讚。歡迎大家共襄盛舉. 於 zh-tw.facebook.com -

#60.水燦林國小燦林校區操場及綜合球場整建工程

雲林縣水林鄉水燦林國民小學經「公開招標公告」方式公告標案「水燦林國小燦林校區操場及綜合球場整建工程」,目前狀態為第二次及以後公開招標,採最低標, ... 於 www.opptoday.com -

#61.協助編寫雲林縣水燦林國小百年校史特刊之感想

協助編寫雲林縣水燦林國小百年校史特刊. 之感想. 黃雅芳雲林縣興南國小. 教導主任. 蔡元隆國立中正大學尖端研究中心研究助理員. 壹、前言. 於 163.27.240.81 -

#62.100年度多重感應器應用於台北、彰化及雲林地區地層下陷監測與機制探討

E.燦林國小(A)地層壓縮分析圖4-3-80為燦林國小的地層柱狀圖與相對於井底之壓縮量, ... 燦林國小地陷監測井相鄰之水位觀測站為水林站,其地下水位與降雨量關係如 ... 於 books.google.com.tw -

#63.雲林縣水林鄉水燦林國民小學 - OPENGOVTW

雲林縣水林鄉水燦林國民小學機關代碼為376499857Y. 地址為雲林縣水林鄉水北村水林路6號. 於 opengovtw.com -

#64.雲林縣水林鄉水燦林國民小學 - uSchoolnet

雲林縣水林鄉水燦林國民小學. temp_img ... temp_img 【一般】陳宥甫同學榮獲環境教育小小公民記者比賽第一名 (教務處 / 2018-11-21 / temp_img 86). temp_img ... 於 tw.school.uschoolnet.com -

#65.特力家購物網

特力家購物網提供特力屋、HOLA、hoi!好好生活...等,包括:傢俱床墊、家電、餐廚用品、工具建材、廚衛淨水、燈具照明、園藝休閒、寢具傢飾、層架收納、日用清潔、期間 ... 於 www.trplus.com.tw -

#66.地震 - Google Trends

辣椒水. 20K+ searches. 中時新聞網. 5. 黃尚禾. 20K+ searches. 鏡週刊. 6. 蜘蛛人無家日. 20K+ searches. ETtoday星光雲. 7. 吳逸萍. 20K+ searches. 於 trends.google.com -

#67.雲林縣水林鄉水燦林國民小學標案檢索

雲林縣水林鄉水燦林國民小學最新標案2021-07-19 110學年度水林鄉水燦林國小等8所 ... 金額$6623165、2020-12-16 水燦林國小水林校區運動場PU跑道改善工程(含燦林校區 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#68.水燦林國小及水林國中「智慧創客教室」啟用 - LINE TODAY

中興國小、水燦林國小及水林國中「智慧創客教室」27日上午由副縣長丁彥哲、教育處長梁恩嘉、中華電信曾志明科長、縣議員黃文祥、水林鄉長陳怡帆等人剪綵 ... 於 today.line.me -

#69.求職天眼通: ಠ_ಠ Qollie

公平透明的職缺、公司評論網站. 於 www.qollie.com -

#70.即時新聞| 蕃新聞

北市國邀戲曲天后跨界再現經典流行演唱. 2021.11.19 09:53. 民生@報 ... 舌燦蓮「華」誰語爭鋒2021年外籍學生華語演講得獎出爐. 2021.11.17 09:38. 民生@報 ... 於 n.yam.com -

#71.香港01|hk01.com 倡議型媒體

香港01是一家互聯網企業,核心業務為倡議型媒體,主要傳播平台是手機應用程式和網站。企業研發各種互動數碼平台,開發由知識與科技帶動的多元化生活。 於 www.hk01.com -

#72.水燦林國小- Scratch Studio

水燦林國小. 第一周認識基礎架構。程式介面、繪圖介面。移動。 第二周平板移動的技巧第三周青蛙過街第四周迷宮移動方式條件有哪些? 如何判斷到達終點? 於 scratch.mit.edu -

#73.雲林縣水林鄉(水燦林國民小學),學校 - LIFEGO學術團體

雲林縣水林鄉(水燦林國民小學),電話:05-6341-272,地址:雲林縣水林鄉水北村文化路45號,雲林縣水林鄉(水燦林國民小學)的簡介,雲林縣水林鄉(水燦林國民小學)的聯絡方式, ... 於 group.lifego.tw