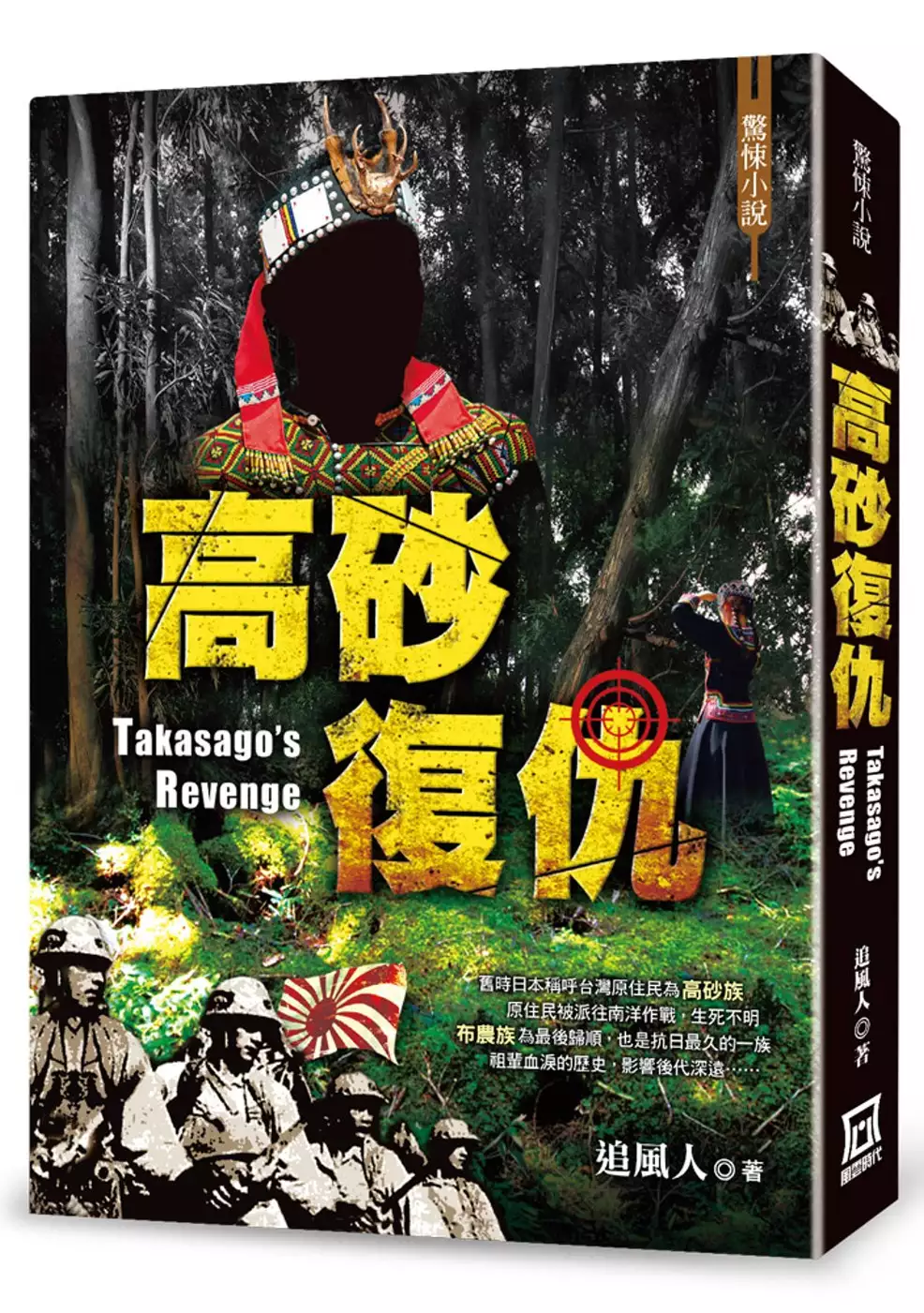

吳鳳故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦追風人寫的 高砂復仇 和廖信忠的 我們台灣這些年.2(1977年至今)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「台灣女婿」吳鳳卸8年《愛玩客》主持棒拋震撼彈:我畢業了也說明:土耳其籍藝人吳鳳是台灣女婿,同時也主持《愛玩客》8年多, ... 年也累積了不少精彩故事,認識了許多新朋友,很用心的紀錄台灣各個地方歷史和文化。

這兩本書分別來自風雲時代 和江蘇人民所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 陳昭如所指導 江明峰的 原民.原名-戰後原住民/族正名的法律動員史 (2019),提出吳鳳故事關鍵因素是什麼,來自於法律史、法律動員、法律構框、法律機會結構、批判種族理論、原住民/族正名運動。

而第二篇論文國立陽明大學 視覺文化研究所 劉瑞琪所指導 龔郁雯的 人的隱形,靈的迴返:瓦歷斯‧拉拜的《隱形計劃》 (2019),提出因為有 瓦歷斯‧拉拜、隱形計劃、後殖民理論、攝影理論、原住民影像的重點而找出了 吳鳳故事的解答。

最後網站「撩你的新北.翻閱世界」 吳鳳:從新北看見彼此 - 風傳媒則補充:翻閱世界」 吳鳳:從新北看見彼此,看見更多動人的故事 ... 翻轉刻板印象,今年特別邀請新北女婿吳鳳一同和市長侯友宜大聊從異鄉到故鄉的心境轉折。

高砂復仇

為了解決吳鳳故事 的問題,作者追風人 這樣論述:

舊時日本稱呼台灣原住民為高砂族 在日據時代,不少原住民被派往南洋作戰,生死不明 布農族為原住民族中,最後歸順日本的一族,也是抗日時間最長的一族 祖輩血淚的歷史,影響後代深遠...... 「大分事件」是一件由布農族發動於一九一五年五月十七日的抗日反政府事件,為台灣日治時期的原住民族主要抗日事件之一,抗日行動一直延續到一九二一年六月十八日,日本當局聲稱要和反抗的布農族人和解,邀請他們前去會面。會面地點在花蓮港廳玉裡郡大分駐在所。當時的台灣總督是第八任的田健治郎,也是台灣的第一個文官總督,他的理蕃政策是緊緊的追隨著已經既定的方針。他是唯一死在任內,葬在台灣的

總督,他的理蕃政策是殘酷的高壓手段。田健治郎下令,在地的守備隊長和憲兵分隊長,在舉行會議時,消滅所有到場的布農族人。托西幼部落的二十三位壯丁,當場全體格殺處死。布農族的青少年從小就被告知,不要忘記這血海深仇! 是無奈的年代,還是錯亂的認同? 被命運玩弄而追逐他人炮火的台灣原住民, 是演出一場歷史的悲劇,還是鬧劇? 台灣日據時代,日本在太平洋戰爭中節節敗退,一日,大批的日本憲兵和員警來到村子裡,把年輕的男丁全都抓走,這些人就從此失蹤了。 有人說,日本人把他們送到海邊去造防禦工事,對抗要登陸的盟軍。也有人說是送到南洋替日本人打仗去了。但是等到戰爭都結束後,那些被抓走的人沒

有一個回來。 布農族的傳統,人死之後,要葬在自己的大山裡,否則靈魂不能安息。坤盛企業集團的董事長林佳秋的丈夫,也是失去下落的布農族人。多年後,她委託同樣有布農族血統的年輕學者陳有為代她尋找丈夫的消息。 二次大戰結束後,在菲律賓的民間就不斷的出現謠傳,據說當年日本人將他們在亞洲搜刮的大量黃金藏在菲律賓的山洞裡。而這些山洞都是用當地徵用的民工和外地勞工來建造的。謠傳還說,日本人為了保密,在隱藏了黃金之後,就把參與建造山洞的勞工都殺害了。多年來,林佳秋一直在懷疑,丈夫就是碰到了這樣的下場...... ※【布農族小知識】:根據清代文獻,「布農族」被稱為「武侖族」,是台灣原住民的一

個族群,主要居住在海拔一千五百公尺以上的高山,現今人口約五萬多人。但就遷移而言,布農人是台灣原住民當中,人口移動幅度最大,伸展力最強的一族。 在日本殖民時期,布農族是台灣原住民族中最後歸順日本的一族,也是抗日時間最長的一族。抗日事件頻傳,如丹大、逢板、霧鹿、初來、內本鹿、大關山及大分事件的英勇事蹟。布農族居住於中央山脈兩側,是典型的高山民族。依據布農族口傳歷史,該族最早居住地可能是在現今彰化鹿港鎮、雲林斗六市與南投竹山鎮和南投市等地,後來才漸漸往大山裡遷移。目前所知的最早居住地為南投仁愛鄉與信義鄉。十八世紀時,世居南投的布農族開始大量遷移,一是往東遷至花蓮的卓溪鄉、萬榮鄉,再從花蓮移至台

東的海端鄉與延平鄉。另一支沿著中央山脈南移至高雄的那瑪夏鄉與桃源鄉以及台東縣海端鄉的山區。

吳鳳故事進入發燒排行的影片

吳鳳(1699年2月17日-1769年9月9日),字元輝,清朝福建省平和縣人,任臺灣清治時期之嘉義通事。

因日治時期與臺灣戰後時期,皆曾在台灣的小學課本裡描述其「為革除原住民出草的習俗而捨生取義」。嘉義現存有吳鳳廟,奉吳鳳公為神祇。

關於吳鳳「犧牲自己以革除原住民出草習俗」的故事,最早可查到清朝有文獻記載類似故事,之後由日本政府開始做為安撫原住民、教化漢人百姓的工具,由官方高調歌功頌德,拍攝歌舞劇、電影,宣傳原住民文化屬於「野蠻落後」,應該被「教化」與「開化」;而吳鳳則被描繪為「寬大」、「仁慈」,以自我犧牲弭平紛爭的「義士」,為其治理政績背書而廣為老一輩人所知。

到了中華民國政府遷台後的時代,不僅直接翻譯並延用日本人的著作,繼續發揮其政治宣傳效益,吳鳳的故事更加被渲染炒作,在嘉義縣中埔鄉有了吳鳳廟、吳鳳紀念園,甚至阿里山鄉的前身也叫做吳鳳鄉,今日也有以吳鳳為名的技術學院等等。透過教育宣傳,文學渲染,電影戲劇等等的影響,這些「感念吳鳳」的舉動使漢人角度的吳鳳故事漸漸成為了一個「史實」。

不過比對鄒族口傳歷史、傳統文化則有許多疑點,偏離事實、歧視原住民,並造成對原住民的刻板印象,而備受批判。在原住民團體的一再抗議下,1989年教育部正式將此故事從教科書刪除。

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B3%E9%B3%B3

成為這個頻道的會員並獲得獎勵:

https://www.youtube.com/channel/UCWQhuleHvqtuN_LDwq99EnA/join

感謝各位衣食父母的支持與努力

Licence:

You’re free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description (Copy & Paste):

Song: DayFox - Riding The Wave

Music provided by Vlog No Copyright Music.

Video Link: https://youtu.be/g4_XaC8IJsg

原民.原名-戰後原住民/族正名的法律動員史

為了解決吳鳳故事 的問題,作者江明峰 這樣論述:

本文探究戰後原住民/族正名動員史,範圍包含「山胞」正名為原住民的稱呼正名、各族別的族名正名、原住民個人的名字正名,以及中華民國行政區劃下的原住民地區地名正名。原住民/族如何理解、運用法律來為正名主張動員?法律又如何影響人們的論述框架使訴求獲得推展?本文以法律機會結構的改變作為歷史分期的依據,分別以1945年到原權會成立的1984年、原權會成立到1997年憲法承認集體權,以及集體權承認後至今(2019年)分期討論,並以史料分析的歷史探究法回答上述問題,此外,本文亦以批判種族理論有關法律建構種族的討論、利益聚合的視角檢驗正名行動的過程與成果。 原住民/族正名的想望來自污名、錯誤命名與恣意命

名的傷害。本文發現原運組織化前的正名動員,主要動員議題為稱呼、名字正名,其中,地方自治法規範下的形式選舉要求及1954年省議會改採直接選舉的變革,共同擴張法律途徑。稱呼正名的主體以政治菁英為主,地方議會/代表會則與行政機關共同協力「山地同胞」名稱的成形,此際,法律途徑雖擴張但仍舊操持在統治集團手中,至1980年代黨外立委紛紛以「高山族」主體名稱提出草案,係有意識地採用原住民自我稱呼的主張。名字正名則以個人行政動員為主,舉凡用字謬誤、一家多姓等情形皆被挑戰,調整用字的情況容易的被接受,但涉及更改姓氏則曾被接受而後招致反對。 1984年原權會成立開啟集體動員的時期,促成原權會成立的黨外、長老

教會軸線更於日後延續盟友的角色,提供資源、人力上的協助,黨外政黨化後尤然,將議題帶入立法院、國民大會。此外,憲法運動所開啟的法律途徑吸納原權會進入,在權利倡議上原權會雖無法外於憲法運動給予的框架,卻又回頭影響憲法運動對原住民權益的保障。名字正名則因國會全面改選所提供的法律途徑,將原先個人挑戰戶政機關的法外動員,逐步向立法遊說推移,1995年《姓名條例》的立法論爭引出多元的法律構框,顯現法律途徑的開啟既為倡議者所用,亦為保守者所用,但統治集團不再能如上一個時期操持法律途徑。地名正名則因湯英伸事件(1987)的發酵,人們將原住民污名感受與吳鳳鄉正名連結,並成為原權會解嚴後首個正名議題,亦因著地方自

治而來的權限歸屬,地名正名的戰場從中央轉回地方,吳鳳鄉境內各村舉辦村民大會,由下而上討論吳鳳鄉更名。 有別於此,1997年憲法增修條文確立原住民族集體權後,2000年的政黨輪替,人權立國成為政府的執政方針,輔以吸納《聯合國原住民族權利宣言》草案的新夥伴關係協定及再肯認協定,法律資源開始逐漸多樣。族名正名在因為族稱不妥而來的正名除了仰賴政府協助舉辦座談會外,原住民族以族群為單位創辦的雜誌、週刊成為重要的對話場域,法外動員是主要的動員模式,以之凝聚共識,而從已核定族別獨立成族的正名行動觀察,當民族認定漸漸出現不成文的標準程序後,後續正名的族別遂逐漸放棄立法遊說,行政遊說的對象也開始限縮至特定部門

,法外動員的型態則因專家學者認定模式而成為必要之動員。 此外,名字正名在二度修法後擴張原名表彰的方式,重新提供原住民個人行政遊說的法律資源,但行政機關對於尊重文化慣俗與否是變動的,由誰來定義傳統、傳統是否不可變動則是被懷疑的。最後,地名正名則因原運上一個時期創設的法律機會結構-行政院原住民委員會,原來的運動者進入原民會成為行政盟友,開啟山川傳統名稱的調查,但2007年那瑪夏鄉(區)的正名不真正由下而上,反而仰賴地方機關主張正名的原住民行政人員推行,其後的結果反映出與吳鳳鄉正名不同的情緒反應。 本文發現無論是憲法增修條文的訂定、《姓名條例》的修正、族名正名的成果皆符合優勢群體與弱勢群體的

利益聚合因而獲得進展,包含藉由接受原住民一詞來取消其他權利保障與破除族群分類;姓名的放寬使用,仍舊是不使漢人不便的放寬,僅以羅馬拼音表彰名字的倡議始終被拒,族名正名則使欲正名族別需符合國家所要的族群特色,並實質上以未讓原住民人口增加的族別認定進行。

我們台灣這些年.2(1977年至今)

為了解決吳鳳故事 的問題,作者廖信忠 這樣論述:

關於真正的台灣,你又了解多少?這是我常常問大陸朋友的問題。蔣氏家族,對台灣人來說有不尋常的意義:蔣介石被說成是「龜精」轉世;蔣經國總是一襲夾克走天下;蔣孝文狂妄囂張,喜歡亂來;蔣孝武被「江南案 」影響了一生;蔣孝勇則性格收斂。台灣族群里,有讓人同情的老榮民,也有比《寶島一村》更真實的眷村生活;台灣教科書上不但有蔣介石的勵志故事,更有匪夷所思的地理課題;在金門和馬祖當兵,還會冒出「無頭部隊」和「水鬼」的傳說;在浩瀚的書籍和歌曲中,有很多都已經改了名字,甚至被禁,遠離人耳目。從「關着門」的台灣到「打開門」的台灣,真是酸甜苦辣,冷暖自知。在《我們台灣這些年(2\1977年至今)》(作者:廖信忠)里,

我以一個台灣平民的視角,向您講述三十多年來台灣現代化進程中的大事件和小八卦,與您分享台灣老百姓最真實的日常生活和悲喜人生。廖信忠,1977年出生於被趕出聯合國后「風雨飄搖」的台灣;1984年,李登輝當選「副總統」,廖信忠上小學;1989年,蔣經國逝世的第二年秋天,廖信忠升入國中;1993年,新國民黨聯線人士組建「新黨」,廖信忠進入淡江高中讀書;1998年,馬英九和陳水扁競選台北市長,廖信忠參加成功嶺大專集訓;2008年,台灣大選馬英九獲勝,而陳水扁隨后鋃鐺入獄,廖信忠也在上海開啟了自己全新的一段人生。 從「關着門的台灣」到「打開門的台灣」 鋼筆或汽水瓶都有可能是炸彈 調

侃「軍民同胞們」的《大力水手》 很多人都成了馬克思的親戚 地方選舉舞弊 掃地的校工成為「國民大會代表」 神明證明你拿了我的錢…… 代夫出征說「老娘我」 「艋舺」那時還沒有「太子幫」 民 × 黨到民進黨 「嘉年華」般的街頭運動 采訪大陸及開放大陸探親 「山中傳奇」和「植物人」代表 「要游行可以,只要不妨礙交通」 農民到街頭「打游擊」 20世紀80年代,大家開始有錢了 「國會」改選,李登輝讀《聖經》尋求力量 跟大拜拜一樣的「國是會議」 「二條一」:讓人無可奈何的叛亂條例 在 KTV 不能通宵 K 歌? 擺平非主流派,李登輝好手段 地下電台與「全民出租車」 政

治流行語 :有那麼嚴重嗎?蔣氏家族 蔣介石是「龜精」轉世? 「我最尊敬的人」和「我的志願」 生命的意義 :創造宇宙繼起之生命 「蔣公銅像」:戒嚴年代唯一的公共藝術 「勿忘在莒」變成「勿望再舉」 蔣經國的「微服私訪」:一襲夾克走天下 簡朴之風——「梅花餐」 瓊瑤劇里出現蔣經國的臉 核武器被美國人沒收 部下兵變,連累蔣緯國不升官 喜歡亂來的蔣孝文 「江南案」影響蔣孝武的一生 蔣孝勇1996年回浙江奉化 蔣經國那兩個溫和的私生子族群 把自己的另一半稱為「牽手」 「台灣錢,淹腳目」 「林投姐」和「周成過台灣」的傳說 番薯、水牛、閩南人 二十五淑女墓 49年「國軍

」入台 :一個打醬油都會改變命運的時代 眷村 :沒有血緣的家人 眷村飲食,有你吃過的牛肉面和永和豆漿 《寶島一村》的烏托邦 榮民 :從部隊到工程隊 過了適婚年齡的「老芋仔」 「我想跟我娘抱抱」激發了開放大陸探親 是「本地人」,也是「台灣人」 澎湖案 :校長和部分學生被槍決 「相對剝奪感」與「彼此適應」 老榮民的凄涼晚年 「吳鳳故事」的巨大影響力 「湯英伸案」讓台灣重視少數民族問題 有沒有真正理解少數民族? 什麼?他居然是客家人? 從康熙年間說起 說說天地會的故事 :林爽文起義 為贏選舉,爭說自己是客家人台灣過去的政治教育 漢語普及與「黨化教育」 中小學考試

都考「反攻大業」 上了中學,你就是「准軍人」 課本上關於「蔣總統」的種種「事跡」 學校老師常用批判態度教「三民主義」 匪夷所思的地理課題 「太原五百完人」 《南海血書》的創作真相金門與馬祖 當兵的都不想抽到「金馬獎」 在金、馬當兵的「水鬼」傳說 「蔣公」夜會「無頭部隊」 與「水鬼」換煙 金門的酒、福利和廣播站禁歌與禁書 從「保衛大台灣」到「包圍打台灣」 「東洋味」與「苦酒滿杯」 台灣沒有野花 台灣沒有雞 被改歌詞的民歌與「禁歌之王」 從讀書會到私藏禁書 我們叫巴金為「巴克」 小孩幫大人買「黨外雜志」

人的隱形,靈的迴返:瓦歷斯‧拉拜的《隱形計劃》

為了解決吳鳳故事 的問題,作者龔郁雯 這樣論述:

在台灣原住民當代藝術創作中,賽德克族藝術家瓦歷斯‧拉拜(Walis Labai)的《隱形計劃》是具代表性的作品之一,但仍缺乏對此系列的整體研究。本篇論文將從後殖民理論與攝影理論切入,描述《隱形計劃》的影像構成與展示方式,以分析拉拜如何解構與建構自身的原住民身份認同。他大量地挪用了19世紀美國攝影家愛德華‧柯提斯(Edward S. Curtis)和日本人類學家拍攝的原住民影像,在戲耍殖民者生產的影像之餘,也進一步透過消除、拼貼、並置與展演,重新掌握了話語權,建立了從原住民觀點出發的影像再現。本論文將分成三章,分別處理與《隱形計劃》主題直接相關的三個系列:第一章針對〈隱形人〉系列畫面中反覆消失

後出現的人物,此「既缺席又在場」顯示了殖民影像在後殖民脈絡中產生的鬼魅性;第二章以〈虛擬原住民〉裡拼湊、混搭而成的原住民肖像為主,隱喻著後殖民情境下身份的多樣與虛擬性;第三章則著重解析〈低聲細語之投影〉系列的展示手法如何影響原住民形象的呈現,並提供觀者對原住民身份的新的理解途徑。在分析與比較〈隱形人〉、〈虛擬原住民〉、〈低聲細語之投影〉影像中原住民形象的異同後,我認為這三個系列不僅反映了創作者在過程中對身份認同的意識轉變,也突顯了此作品的去殖民潛力來自於其混雜性與鬼魅性。此論文聚焦討論瓦歷斯‧拉拜《隱形計劃》中的身份政治,從影像層面切入,一方面企圖補足台灣原住民當代藝術中缺乏的攝影討論,另一方

面也嘗試翻轉「原住民族總是被拍攝者」的傳統,從攝影作品開始,正視「持攝影機的原住民」與其鏡頭下的原世界。

吳鳳故事的網路口碑排行榜

-

#1.又見吳鳳幽靈 - 教會公報

在1980年代,台灣民主改革的潮流漸起,「吳鳳神話」早就禁不起考驗。原運團體當時就要求教科書刪除吳鳳故事,更名「吳鳳鄉」為「阿里山鄉」,同時要拆除 ... 於 tcnn.org.tw -

#2.吳鳳廟

吳鳳廟阿里山忠王祠古色古香的阿里山忠王祠位於中埔鄉社口村,占地一甲餘, ... 由於教育部已經將吳鳳故事自教科書刪除多年,故目前年輕一輩台灣人已經少人知悉。 於 shai027522.pixnet.net -

#3.「台灣女婿」吳鳳卸8年《愛玩客》主持棒拋震撼彈:我畢業了

土耳其籍藝人吳鳳是台灣女婿,同時也主持《愛玩客》8年多, ... 年也累積了不少精彩故事,認識了許多新朋友,很用心的紀錄台灣各個地方歷史和文化。 於 www.ctwant.com -

#4.「撩你的新北.翻閱世界」 吳鳳:從新北看見彼此 - 風傳媒

翻閱世界」 吳鳳:從新北看見彼此,看見更多動人的故事 ... 翻轉刻板印象,今年特別邀請新北女婿吳鳳一同和市長侯友宜大聊從異鄉到故鄉的心境轉折。 於 www.storm.mg -

#5.來自土耳其的邀請函:吳鳳帶路!橫跨歐亞文明私旅 - 博客來

書名:來自土耳其的邀請函:吳鳳帶路!橫跨歐亞文明私旅, ... 踏遍台灣百鄉的金鐘獎主持人《愛玩客》吳鳳動人誠摯之作 ... 神話故事裡的聖地:以弗所Efes 於 www.books.com.tw -

#6.【景點】從古蹟看歷史吳鳳廟(二) - 新浪休閒

吳鳳 "名字與故事一直是傳說中的記載,這當中也許是族群融合的歷史、也許是遠古流傳的傳說故事,隨著時間的流逝,吳鳳廟閩南建築則成為嘉義縣的三級古績。 於 easy.sina.com.tw -

#7.尋找「吳鳳」---神話與事實之間(3) - fenmei的部落格

看來,吳鳳的故事,在清朝統治台灣的時候,還僅僅是流傳一個嘉義地區阿里山下的「傳說」而已。至於「阿里山忠王」的封號,可以確定不是清朝皇帝封的。那是 ... 於 fenmei.pixnet.net -

#8.將故事改寫成吳鳳自願讓原住民獵頭的結局 - Facebook

到日治時代,日本人為了消除原住民出草獵頭習俗,將故事改寫成吳鳳自願讓原住民獵頭的結局,官方都如此拍板定案,文人無不風行草偃,紛紛撰寫詩文歌頌吳鳳之仁義,甚至寫入 ... 於 www.facebook.com -

#9.聞吳鳳祠堂告成有感 - 愛詩網

日治時期,日人為積極治理原住民,因而塑造「吳鳳神話」。 ... 直久〈殺身成仁通事吳鳳〉,此後日人興建吳鳳廟,並將吳鳳故事編入小學教科書,藉由表彰「吳鳳精神」, ... 於 ipoem.nmtl.gov.tw -

#10.吳鳳廟- 中埔鄉- 嘉義縣 - 旅遊王

第一進外檐裝修石雕構,面開三門,未開窗洞,是其他廟宇所罕見。 吳鳳廟所代表的民間故事. 中埔地處阿里山麓,居於其中的大小番社有四十八社。由於生性兇猛,所以 ... 於 www.travelking.com.tw -

#11.110年最新→台灣原住民史大意 - 考前命題

「吳鳳銅像破壞事件」下列何者錯誤? (A)在學校開始教授吳鳳故事是從日本時期開始(B)臺灣省主席宋楚瑜時期,開始修建吳鳳廟、吳鳳墓、吳鳳銅像(C)因為不滿國民政府長期 ... 於 donhi.com.tw -

#12.遭酸「聽外國人講東講西」 吳鳳嗆酸民不專業:我拿台灣身分證

來自土耳其的藝人吳鳳已來台發展15年,不但在台娶妻生子, ... 事情,大家跟他一起探險台灣、創造自己的故事,「剩下的不需要太在乎,因為不值得」。 於 www.mirrormedia.mg -

#13.吳鳳:學語言不是賽馬,成為孩子的榜樣,才能養出快樂學習的 ...

在台灣生活已經14年多,來自土耳其的吳鳳不僅以主持獲得金鐘獎肯定, ... 延伸閱讀:人稱Tony「隋棠老公」她在偏鄉說故事,他在教室換尿布! 於 www.mombaby.com.tw -

#14.好書行腳》抱著問號跋山涉水,比台灣人更了解台灣的吳鳳

這時候的吳鳳開始找些網路資料、旅行書了解台灣,建構出大概的印象。 「到了台灣,我開始大量閱讀 ... 聽過那麼多故事,吳鳳也成為一個傳遞火把的人。 於 www.openbook.org.tw -

#15.2015 ( 嘉義縣竹崎鄉)吳鳳故居 - 彩色人生的部落格

提到嘉義除了阿里山奮起湖就無法不讓人聯想到吳鳳捨身取義的民間傳說一般 ... 日本人為了配合當時的「理番政策」認為吳鳳的故事有助於理番‚教化原住民 ... 於 sunner080210.pixnet.net -

#16.離族群越遠?」歷史課本裡的吳鳳、牡丹社事件是這樣教的

過去為了殖民統治,日本人在教科書中編撰了吳鳳的故事,描述吳鳳是犧牲自己,革除原住民出草習俗的英雄,而國民政府來台後,沿用此故事做為教材,國立 ... 於 www.thenewslens.com -

#17.【閩南文化名人】阿里山神吳鳳 - 今天頭條

但說起阿里山神吳鳳,這天隔一方的距離一下子就近在眼前了。 ... 真正了解吳鳳故事是2014年夏,當時福建日報記者陳夢捷從省城專程趕來平和,我陪她到 ... 於 twgreatdaily.com -

#18.吳鳳的傳說-民間故事 - 人人焦點

吳鳳 的傳說-民間故事. 2020-12-21 世界故事愛好者. 清代康熙年間,吳鳳跟隨父親從福建平和縣遷居到台灣嘉義縣竹崎鄉。吳鳳自小隨父刻讀,聰明伶俐,長大以後深明大義, ... 於 ppfocus.com -

#19.步入婚姻需要多大勇氣?專訪吳鳳&Rynee:對的人不會讓你 ...

專訪吳鳳與Rynee 夫妻,在茫茫人海中,如何知道那就是適合跟你共度下 ... 此生心唯一所屬;愛的內裡有什麼,在接下來他們要告訴我的故事中,明明白白 ... 於 womany.net -

#20.舉證辨正14. 假唐山人吳鳳神話的亂七八糟

清國派台的唐山人滿官虛構吳鳳故事,鼓勵率先漢化、勾結滿官的士紳自以為高級;日本官員和蔣幫支那盜匪則是藉擴大吹噓吳鳳故事,施放「台灣人不應與 ... 於 paccanformosa.blogspot.com -

#21.歷史上的今天》推倒吳鳳像立起原住民權益:擊破醜化原住民神話

日治時期,日本人為開採阿里山的林木而與鄒族人接觸,發現原住民並沒有如傳聞中的兇惡,經調查而獲知吳鳳的神話故事。 於 talk.ltn.com.tw -

#22.做夠好的父母就好,吳鳳:養出快樂的孩子比什麼都重要

在土耳其長大,台灣成家,吳鳳這位土式爸爸的教育觀,除了像土耳其的地理位置一樣混血,也承襲了父親的教誨:尊重、自由、享受,希望養出快樂的孩子。 於 www.parenting.com.tw -

#23.吳鳳神話污名化原住民,張縣長致歉! - 嘉義縣政府

張花冠說,吳鳳的史實有爭議、錯誤,甚至被曲解、誇大,吳鳳鄉已改名阿里山鄉,吳鳳故事已從教科書中刪除,民主國家包容宗教與信仰自由,汪議員「還原真相,轉型正義」 ... 於 www.cyhg.gov.tw -

#24.吳鳳:想融入台灣,就該了解台灣的故事| 邱于瑄 - 遠見雜誌

吳鳳 :想融入台灣,就該了解台灣的故事. 吳鳳讚揚台灣的學習環境,認為各種文化、宗教都可受到公平的對待,教育也不受政治影響。 分享 Line分享 ... 於 www.gvm.com.tw -

#25.吳鳳虛擬神話的立與破@ 剝雞碎碎念 - 隨意窩

日本殖民當局統治所需編造吳鳳神話 國民政府沿用並賦予儒家色彩史實多處謬誤 神話破滅但相關事物依然存在. 【剝雞報導】與蔣公幼年看魚逆流而上的故事一樣,吳鳳捨身 ... 於 blog.xuite.net -

#26.吳鳳神話

直到近二十年前,政治戒嚴鬆動,經學者考證和原住民的強烈抗議,吳鳳神話才逐漸崩解,真相漸漸浮現。 也就是說,我們耳熟能詳的吳鳳故事,是虛構的。 ■吳鳳神話的由來 於 120.101.203.1 -

#27.嘉義吳鳳廟 - 花蓮在地文化記憶庫

因此臺灣民間傳說中,流傳了吳鳳捨生取義故事。照片為吳鳳廟外面庭院的「吳鳳公成仁紀念碑」。照片來源為更生日報社典藏室報紙新聞照片合輯。 於 culture.hccc.gov.tw -

#28.台灣女婿吳鳳:生了女兒才知道,「喜歡小孩」和「真正當爸媽 ...

來自土耳其的台灣女婿吳鳳,婚後與愛妻Rynne育有一女小土荳,邁入新手爸爸生活的他,對台灣家庭育兒、教養現況觀察入微,為何台灣家家都有鋼琴、為何 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#29.國立編譯館館刊第十八卷第一期 - Hybook電子書--國家教育研究 ...

序號 章節 頁數 1 一 22 2 二 26 3 三 10 於 epublish.hyweb.com.tw -

#30.拉倒吳鳳銅像事件:關於林勤綱檢察官的故事 - Peter's Cats

讓我們一起來看看,你不可不知的台灣故事:拉倒吳鳳銅像事件. ... 結果決定從最簡單的開始,把讓原住民感覺到羞愧的吳鳳神話破除,先將吳鳳銅像拆毀, ... 於 eyecat089.pixnet.net -

#31.破除一切的「精神殖民」~從「吳鳳神話」到「後藤 ... - 祖靈之邦

清朝康熙年間的漢人吳鳳,被派到阿里山當通事,為了杜絕當地鄒族人獵取人 ... 吳鳳故事的版本,其實是在日據初期被創造出來的,光復後,國民政府竟然 ... 於 www.abohome.org.tw -

#32.吳鳳事件 - 臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版

過去教科書中「吳鳳事件」的故事範本指出:「吳鳳於嘉義阿里山擔任通事,專門處理漢族與曹族原住民之間的事務,因為對待原住民誠懇仁慈,深受該族人的愛戴與信服。 於 210.240.125.35 -

#33.【Alice書店】來自土耳其的邀請函:吳鳳帶路!橫跨歐亞文明 ...

我的家鄉色雷斯Trakya 跨越歐亞文明的十字路口:伊斯坦堡Istanbul 土耳其的白雪公主:棉花堡Pamukkale 走進鄂圖曼建築的時光迴廊:番紅花城Safranbolu 神話故事裡的 ... 於 shopee.tw -

#34.【吳鳳神話】200多年來殖民統治符號/轟然灰飛煙滅 - 民報

內容指出,日本以及國民黨統治時期的吳鳳,被描繪為一位無私、愛人的英雄人物,且其故事成為每位小學生成長過程,必讀的學校教材。 於 www.peoplenews.tw -

#35.請問:吳鳳捨生取義的故事是KMT編纂的故事嗎? - 玩樂天下

故事 《評論》請問:吳鳳捨生取義的故事是KMT編纂的故事嗎? 原住民族電子報的報導:『出草或蕃害』是原住民抗漢的義舉娃丹(陳春山)1987.06. 於 xmasp10343.pixnet.net -

#36.台灣民間故事期末作業-吳鳳傳說改編ACC098116 何敏

吳鳳 長相白白胖胖,面容慈祥,留著一把大鬍子,平常在看書時會戴上洋人的眼鏡。五歲隨父吳珠、母蔡氏渡臺,再度台前原名桑塔,字克羅斯, ... 於 hongtintgb.pixnet.net -

#37.吳鳳的故事 | 健康跟著走

吳鳳 的故事- 反正歷史的誤謬-重說「吳鳳的故事」.講師:薛化元.【簡歷】.薛化元.1959年生.國立台灣大學歷史研究所博士.現任政大歷史系主... 於 info.todohealth.com -

#38.陳婉真說故事》吳鳳神話崩壞記 - LIFE生活網

拉下吳鳳銅像後,大家非常興奮,巴燕達魯把鐵鍊掛在肩上,和大家一起歡呼。(圖/巴燕達魯提供)名人傳記》廢除不平等條約第一人劉師舜大使(二) ... 於 life.tw -

#39.吳鳳的故事搬上銀幕 - 隨選視訊系統

民國51年,導演卜萬蒼和工作人員到嘉義蒐集吳鳳資料。(拍攝嘉義火車站,阿里山忠王祠,吳鳳公成仁紀念碑,吳鳳家祠堂,吳鳳墓,吳鳳廟,阿里山神木,吊橋,原住民宅, ... 於 vod.tfi.org.tw -

#40.關於吳鳳事件 - 地津神誌

吳鳳 生於康熙年間,卒年約於乾隆年間,因此若吳鳳的故事真有其事,當在乾隆年間,十八世紀時。清代有關吳鳳的描述,最早見於清咸豐五年(西元1855年) ... 於 ywss.pixnet.net -

#41.圖片分享- 從吳鳳民間故事看加工自殺 - 保險雲世代

依嘉義縣中埔鄉吳鳳廟對吳鳳捨身取義故事的記述,吳鳳少年時經常隨父親到山地社經商, ... 吳鳳任阿里山通事達48年之久,期間忠於職守,處事公平,深受原住民信賴。 於 www.tw-insurance.info -

#42.你以為的英雄,真的是英雄嗎? - 今周刊

吳鳳 的故事流傳了二百多年,隨著原住民運動興起開始受到質疑、挑戰與爭論。歷史上確有吳鳳這個人,但他如何被「捏造」及「神化」的呢? 於 www.businesstoday.com.tw -

#43.吳鳳的故事 - Bhpzo

11/12/2020 · 2006年,有吳三連臺灣史料基金會 · PDF 檔案反正歷史的誤謬-重說「吳鳳的故事」 35 容疑之處(註10)。並認為吳鳳出任阿里山生番通事乃康熙六十一年之事(註 ... 於 www.assemblageutomes.co -

#44.1988.12.31 終結神話,拆除吳鳳銅像事件 - 台灣回憶探險團

這場「吳鳳銅像破壞事件」,將在臺灣原住民平反運動的歷程中,留下一個極具 ... 故事內容與史實多有所出入:如鄒族不可能攻擊著紅衣者、吳鳳於十八 ... 於 www.twmemory.org -

#45.民間故事:吳鳳的傳說 - 壹讀

一年秋天,地里的穀子熟了,黃澄澄的谷穗隨風搖擺。高山族同胞又到了秋祭的時刻。按「獵首」(獵首:該俗為出門殺他支族人後,取首級回家,族人置酒慶賀, ... 於 read01.com -

#46.113. 由歷史地理社會背景看吳鳳– 楊景文– 2004.01 – 傳記

筆者於六十多年前,在公學校課本上讀到吳鳳爲革除原住民的獵首習俗而自願犧牲生命的故事,並不知他做過任何好事。經此次硏究之後,確知他愛護弱者,愛護原 ... 於 taiwaneseamericanhistory.org -

#47.台灣吳鳳的故事 - MP頭條

吳鳳(1699-1769),福建平和縣人,清朝派往台灣處理漢番事務的通事。 ... 國府遷台後拍攝電影《阿里山風雲》宣傳吳鳳精神,小學課本里講吳鳳故事。 於 min.news -

#48.吳鳳廟– 吳鳳的故事 - Rularse

吳鳳. 1988年12月31日,林宗正牧師與數名原住名青年,以圓鋸鋸斷位於嘉義火車站前的吳鳳雕像馬腳,推倒吳鳳雕像。這樣的行動,也喚起政府對原住民權益更加重視,並在 ... 於 www.rularse.co -

#49.吳鳳廟 - 教育研究

吳鳳 廟裡供奉的陳舊故事,是「漢番衝突」的往昔糾葛,其實也關連於當下的族群政治。 ... 廟裡主祀的吳鳳自1721年起擔任阿里山社通事,他是漢人與原住民之間的溝通 ... 於 chenchengpo.dcam.wzu.edu.tw -

#50.破除一切的「精神殖民」~從「吳鳳神話」到「後藤新平神話」

清朝康熙年間的漢人吳鳳,被派到阿里山當通事,為了杜絕當地鄒族人獵取. ... 吳鳳故事的版本,其實是在日據初期被創造出來的,光復後,國民政府竟然也 ... 於 blog.udn.com -

#51.陳婉真說故事》吳鳳神話崩壞記- umedia 優傳媒

可是這個吳鳳故事又是假造的,那該怎麼辦呢?經過兩個多小時的討論後,他們決定要進行一件最基本的工作——要重建原住民的尊嚴。而這個 ... 於 www.umedia.world -

#52.嘉義縣梅山鄉- 太和村吳鳳廟

嘉義縣梅山鄉- 太和村吳鳳廟社後坪吳鳳廟的興建,有一段傳說故事。相傳清朝時,社後坪地方的王家祖先-王清山和王祿,自嘉義中埔的社口包了香火回來 ... 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#53.吳鳳- 教育百科| 教育雲線上字典

... 年,林宗正牧師率領的數名原住民青年以電鋸拆毀嘉義車站前的吳鳳銅像;1989年內政部正式將吳鳳鄉改為阿里山鄉、同年教育部也宣佈將吳鳳故事由課本中刪除。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#54.吳鳳神話的真相

研究範圍在於吳鳳與當時的阿里山鄒族之間,以及吳鳳神話給原住民的影響;研究目的在於藉由此篇論文能夠瓦解社會 ... 的說法敘述「吳鳳殺身成仁、捨生取義的故事」。 於 210.71.66.21 -

#55.【每周一照片】一段歷史,兩尊神像被推翻的吳鳳神話

本次事件中原住民力爭之物為何?在廣為流傳的「吳鳳」故事中,於描述原住民風俗部分有誇大、偏頗之處,造成數十年來漢民族對原住民的刻板印象,不過近年來此般歧視因為人們 ... 於 fjuhistorian2011.pixnet.net -

#56.101年吳鳳公逝世243週年祭典-社會| 數位嘉義地方新聞

吳鳳 廟是前進阿里山平地路段的必經之路,觀光潛力無限,縣府正積極規劃與串連鄰近的吳鳳紀念園區和生態園區等旅遊風景帶,以「吳鳳」故事為主題,帶動吳鳳 ... 於 cy.news.tnn.tw -

#57.專題製作 - 吳鳳科技大學

為例,透過數位科技打造社區文物故事館。針對食、衣、住、行、育、. 樂之生活應用範圍,進行頂菜園社區相關文獻資料之收集。本研究運. 用數位媒體技術,建置六個主題的 ... 於 www2.wfu.edu.tw -

#58.反正歷史的誤謬-重說「吳鳳的故事」

這個故事說起來很簡單,略述如下:吳鳳小時候跟隨父母到台灣,由於常跟. 山胞做買賣,學會了他們的語言,了解他們的風俗習慣。便被派為阿里山通事,. 管理山地同胞。他做了 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#59.吳鳳騎馬銅像 - 中央研究院數位典藏

作品高約390公分,完成後豎立於嘉義火車站前廣場,為當地重要的象徵性地標。然民國76年(1987)解嚴後,位在嘉義的鄒族認為吳鳳故事在政權推行下實為對原住民的污 ... 於 sinica.digitalarchives.tw -

#60.遇見靈魂伴侶身體會知道!吳鳳&Rynne,「我們不是一見鍾情

水某Rynne 是吳鳳YouTube 拍影片的嘉賓,也是創業旅途中最可靠的夥伴。光頭超人爸爸,跟酒窩女超人媽媽,抱著可愛的女兒Ekim 和Inci,要一起在台灣打造充滿夢想的家。 於 www.marieclaire.com.tw -

#61.吳鳳其人、其事

吳鳳 (1699-1769),字元輝,福建漳州府平和縣人,自幼隨父出入番界,熟悉番情番語。清治時期擔任阿里山番通事,時間長達四十八年之久,後為阿里山番所殺。其故事自清代 ... 於 cott6226.pixnet.net -

#62.吳鳳---一則捏造的神話・政治目的下被刻畫的虛假傳奇人物

也許,吳鳳傳說被塑造及利用的過程,比吳鳳神話中那些荒腔走板的故事,還來得更具傳奇性呢! 【歡迎至原住民文史暨資訊・臉書社團・The Esthetics of ... 於 jerryzuhow77.pixnet.net -

#63.歷史回顧吳鳳存在真與假 - PeoPo 公民新聞

每年農曆十月十五日,吳鳳的後代子孫都會在吳鳳舊居,舉辦吳鳳千秋壽誕,一來感念祖先吳鳳捨生取義的事蹟;二來也是慎終追遠。但是吳鳳是否真的存在過 ... 於 www.peopo.org -

#64.一個背包讓台灣在土耳其爆紅!吳鳳曝「台灣5大世界第一」

台灣有許多傲視全球的地方,但身為台灣人,自己卻常常忽略。在台灣已住了13年,並且已擁有台灣身分證的台灣女婿「吳鳳」昨(13)日在YouTube分享了他 ... 於 www.setn.com -

#65.吳鳳故事的考究

人頭祭故事。台北:公共電視基金會. 佐山融吉、大西吉壽(1996)生番傳說集-杉田重藏書店. 王嵩山(1990)。阿里山鄒族的歷史與政治。台北:利稻出版社. 王嵩山(1995)。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#66.吳鳳

吳鳳. 吳鳯傳說首見於清咸豐五年(一八五五),詩人劉家謀所作《海音詩》及其詩註 ... 二)日人宣傳運用時期,日據時期,日人進入阿里山地區,發現吳鳯故事對當地人深 ... 於 nrch.culture.tw -

#67.1987.9.9原住民抗議吳鳳神話

一九八七年以前國小課本中,有關吳鳳捨生取義的故事,在一九八八年以後刪除了。原因何在? 鄒族牧師/鄭信得:「吳鳳就是奸商,那個本來就該殺的。」 於 aborigi.paiwan.tw -

#68.廟方重寫「吳鳳公」故事鄒族審閱促進族群融合 - 蘋果日報

廟方重寫「吳鳳公」故事鄒族審閱促進族群融合. 更新時間: 2020/01/29 00:06. 阿里山石棹吳鳳廟。李宗祐攝. 全台在嘉義縣僅有4間吳鳳廟,係為當地居民感念清朝時期擔任 ... 於 tw.appledaily.com -

#69.吳鳳廟- 藏品資料

「殺身成仁」的故事也是具有戲劇性的。幾年前編演成歌劇公演,博得好評。) 3.日治時期,吳鳳廟位於臺南州嘉義郡中埔庄,祭祀的是殺身成仁的通事吳鳳 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#70.吳鳳- 维基百科,自由的百科全书

吳鳳 [编辑] · 吳鳳(1699年2月17日-1769年9月9日), · 因 · 到了中華民國政府遷台後的時代,不僅直接翻譯並延用日本人的著作,繼續發揮其政治宣傳效益,吳鳳的故事更加被 ... 於 zh.wikipedia.org -

#71.吳鳳故事的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

吳鳳 - 维基百科,自由的百科全书- 關於吳鳳「犧牲自己以革除原住民出草習俗」的故事,最早可查到清朝有文獻記載類似故事,之後由日本政府開始做為安撫原住民、教化漢人 ... 於 www.9itube.com -

#72.篇名探討吳鳳傳奇

1989 年3 月1 日內政部正式. 將吳鳳鄉改為阿里山鄉。然後緊接著中央政府教育部宣佈,從當年七月一日開. 始,教科書上不再編印吳鳳的故事。長 ... 於 www.shs.edu.tw -

#73.臺北原野電子報

戰後,政府沿用吳鳳神話,並把日本時代嘉義郡「番地」的地名改名吳鳳鄉,直到原住民族正名運動興起,才正名阿里山鄉,並刪除教科書中的吳鳳故事。 於 www-ws.gov.taipei -

#74.看歷史廖添丁是英雄還是大盜呢 - 多维客

吳鳳 的故事流傳了二百多年,隨著原住民運動興起開始受到質疑、挑戰與爭論。歷史上確有吳鳳這個人,但他如何被「捏造」及「神化」的呢? 於 blog.dwnews.com -

#75.昔教科書內容吳鳳故事鄒背汙名

這次吳鳳議題再度引發討論,鄒族人並不反對園區的建立,只希望政府還原真相,轉型正義,落實族群的融和,不要再讓捏造不實的故事再次傷害鄒族人。 於 www.tipp.org.tw -

#76.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-嘉義旅遊吳鳳廟介紹 - 旅遊景點

靈上的寄託,每逢農曆10月15日,村民便會擴大祭祀,也成為嘉義豐山當地的宗教特色活動。 姑且不論吳鳳故事的真實與否,透過神祇信仰產生的力量不但能支持豐山村民渡過大 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#77.吳鳳神話隨1988年走入歷史(一)1988年12月31日拆除嘉義火車 ...

從策劃到行動,只有短短十天的時間,卻是一舉破除統治者數十年來侮辱原住民的虛構故事。當吳鳳銅像墜地,摔得支離破碎的那一剎那,參與行動的各方代表 ... 於 uncle-kai.blogspot.com -

#78.ѣࢨޘ ԁם:獵首風俗與吳鳳事件

國小課本中讀過吳鳳的故事,其主旨即在敘述:吳鳳通番人語言,是在原住民區與番. 人作生意的商人(當時此種人叫通事),他因為不忍心看到漢族同胞經常 ... 於 faculty.stust.edu.tw -

#79.好想出草砍去吳鳳神話

憤怒的是,吳鳳神話將原住民描述為殘忍愚蠢的野蠻民族,將漢族移民描述為 ... 吳鳳故事最早在史冊上出現是在1852年出版的「海音詩」書中的簡短記載, ... 於 www.mayawbiho.tw -

#80.吳鳳廟、吳鳳公園:遊記+感想(文長) - 創作大廳

吳鳳 廟,又名阿里山忠王祠,始建於1820年,據說是阿里山通事吳鳳生前辦公的地方。日本殖民政府和國民政府為了統治原住民,刻意宣傳吳鳳的故事,並多次 ... 於 home.gamer.com.tw -

#81.師大新聞 - 國立臺灣師範大學秘書室公共事務中心

最愛臺的土耳其人!吳鳳校友:想融入就該了解臺灣的故事. 最愛臺的土耳其人!吳鳳:想融入就該了解臺灣的故事. 聲音洪亮、熱情,流利的中文夾雜臺語,讓人倍感親切。 於 pr.ntnu.edu.tw -

#82.吳鳳神話崩解原民走出百年陰影 - 新紀元周刊

嘉義縣竹崎鄉義仁村的吳鳳故居。(維基百科)吳鳳「殺身成仁、捨生取義」的故事,從日治時起至國民政府時期,一直作為臺灣小學課本的教材,... 於 www.epochweekly.com -

#83.臺北開齋節首創草地TED 聽吳鳳說故事中東鼓演奏家沙漠流浪 ...

吳鳳 說自己喜歡臺灣的多元包容,不論是伊斯蘭教、基督教、佛教或者任何一個信仰,臺灣都給予尊重,給人一種舒服的感覺,所以他希望介紹自己的故鄉土耳其給 ... 於 www.travel.taipei -

#84.誤導原住民歷史原轉會:吳鳳故事傷害嚴重- 政治

總統府今天公布2017年原轉會工作報告書指出,過去的課本包括吳鳳等故事,誤導原住民族歷史與形象,未來將持續推動強制性同化教育的歷史真相調查工作, ... 於 www.chinatimes.com -

#85.行腳全台散播正能量來自土耳其的吳鳳 - 台灣光華雜誌

吳鳳 來自土耳其,本名吳承鳳,曾獲金鐘獎最佳行腳節目主持人。 ... 遠見《未來少年》雜誌合作的連載專欄「跟吳鳳遊台灣」,由吳鳳設計生動有趣的故事讓學童認識台灣。 於 www.taiwan-panorama.com -

#86.【吳鳳神話】200多年來殖民統治符號/轟然灰飛煙滅 - 奇摩新聞

內容指出,日本以及國民黨統治時期的吳鳳,被描繪為一位無私、愛人的英雄人物,且其故事成為每位小學生成長過程,必讀的學校教材。 於 tw.news.yahoo.com -

#87.吳鳳故事吳鳳神話的真相 - Cuya

吳鳳故事 吳鳳神話的真相 ·. · DOC 檔案 · 網頁檢視因為吳鳳捨身取義,殺身成仁的故事為社會大眾誤解為史實,在嘉義縣中埔鄉有了吳鳳廟,吳鳳紀念園,甚至阿里山鄉的 ... 於 www.lornajodan.co -

#88.吳鳳廟 - 嘉義縣戶外教學網

古色古香的阿里山忠王祠位於中埔鄉社口村,占地一甲餘,係當年吳鳳的衙門所建,又稱吳鳳廟,已列入為國家三級古蹟,民國43年先總統蔣公蒞嘉,感其 ... 吳鳳的故事. 於 outdoor.cyc.edu.tw -

#89.與父親吵架想不開嘉義22歲男到吳鳳科大跳樓身亡 - ETtoday

警方調查發現,死者現年22歲,因為病情不穩定,所以高中沒有畢業,現在就讀吳鳳科大學推廣教育中心的40學分班。警方勘驗現場後,沒有發現遺書,但由於遺體 ... 於 www.ettoday.net -

#90.吳鳳殺身成仁的「故事」- 月旦知識庫

李惠宗,國家權力,台灣早期的小學教科書有這樣一個史實難考的「故事」:為了治理番族,大清帝國遂派吳鳳執事去教化阿里山地區原住民。吳鳳教育番,月旦知識庫,整合十大資料 ... 於 lawdata.com.tw -

#91.吳鳳珠- PChome線上購物

睡前5分鐘: 愛心小故事(平裝). 作者: 吳鳳珠常祈天李菁敏編輯; 出版社: 風車圖書; 出版日期: 2006/10/01. 網路價 $ 55. 加入追蹤 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#92.44 「吳鳳銅像破壞事件」下列何者錯誤? (A)在學校開始教授 ...

(C)因為不滿國民政府長期宣傳吳鳳神話、貶抑原住民,1988 年12 月31 日,數名鄒族青年破壞了嘉義市中心的吳鳳銅像 (D)事件影響是教育部停止在學校中教授吳鳳故事,嘉義 ... 於 yamol.tw -

#93.《殖民地帝國日本的文化統合》內容試閱

吳鳳 想要阻止「殺人不當一回事、在祭典中供奉人頭」的阿里山蕃之惡習,要 ... 但是,吳鳳傳說卻因此被改編為適合這種政治脈絡的故事內容,而變成宛如 ... 於 blog.press.ntu.edu.tw -

#94.記錄時期早期的吳鳳傳說明顯地代表外來力量

面對著外來統治階層的同化,原住民初無. 力量參與發言,他們扮演著故事的接收者,可是一旦社區意識凝聚完成,他. 們也可以積極參與鄉土的重新詮釋。 208 Bowman, Glenn.” ... 於 www.tbocc.gov.tw -

#95.【蕭文杰專欄】困難且具爭議的潛力文化資產:吳鳳故居與吳鳳墓

吳鳳 曾經是臺灣社會當中耳熟能詳的人物,由於「捨身取義」的故事是一個政治上宣傳的好題材,日本政權與戰後來臺的國民政府,皆以官方之力,修繕嘉義縣中埔 ... 於 artouch.com -

#96.吳鳳故事從小學課本全面刪除,嘉義縣吳鳳鄉更改名為阿里山鄉 ...

陳其南:歷史不是為殖民者服務+吳鳳廟,昔時稱「阿里山忠王祠」,之後改為吳鳳廟。位於嘉義縣中埔鄉社口村+吳鳳故事告訴我們歷史是會被捏造的,大如政府編造吳鳳生平 ... 於 nicecasio.pixnet.net