輔導與諮商期刊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊明翰寫的 憂鬱世代:頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症 和邱珍琬的 親職教育與實務案例都 可以從中找到所需的評價。

另外網站月刊 - 天馬文化也說明:「諮商與輔導」月刊是一份專業性的刊物,創刊的旨趣,就是要提升輔導工作的內涵,我們渴望從事輔導工作的同仁以及關心輔導工作的各界人士,能夠共同參與。

這兩本書分別來自寶瓶文化 和五南所出版 。

輔仁大學 景觀設計學系碩士班 葉美秀所指導 林承融的 療癒性景觀實驗設計--以新店市大豐公園為例 (2010),提出輔導與諮商期刊關鍵因素是什麼,來自於療癒空間、景觀治療、環境心理。

最後網站投稿資訊 - 屏東大學教育心理與輔導學系則補充:國立屏東大學教育心理與輔導學系「正向心理:諮商與教育」(Positive Psychology in ... 投稿請將稿件(WORD 檔及PDF 檔)寄至期刊信箱:E-mail:[email protected], ...

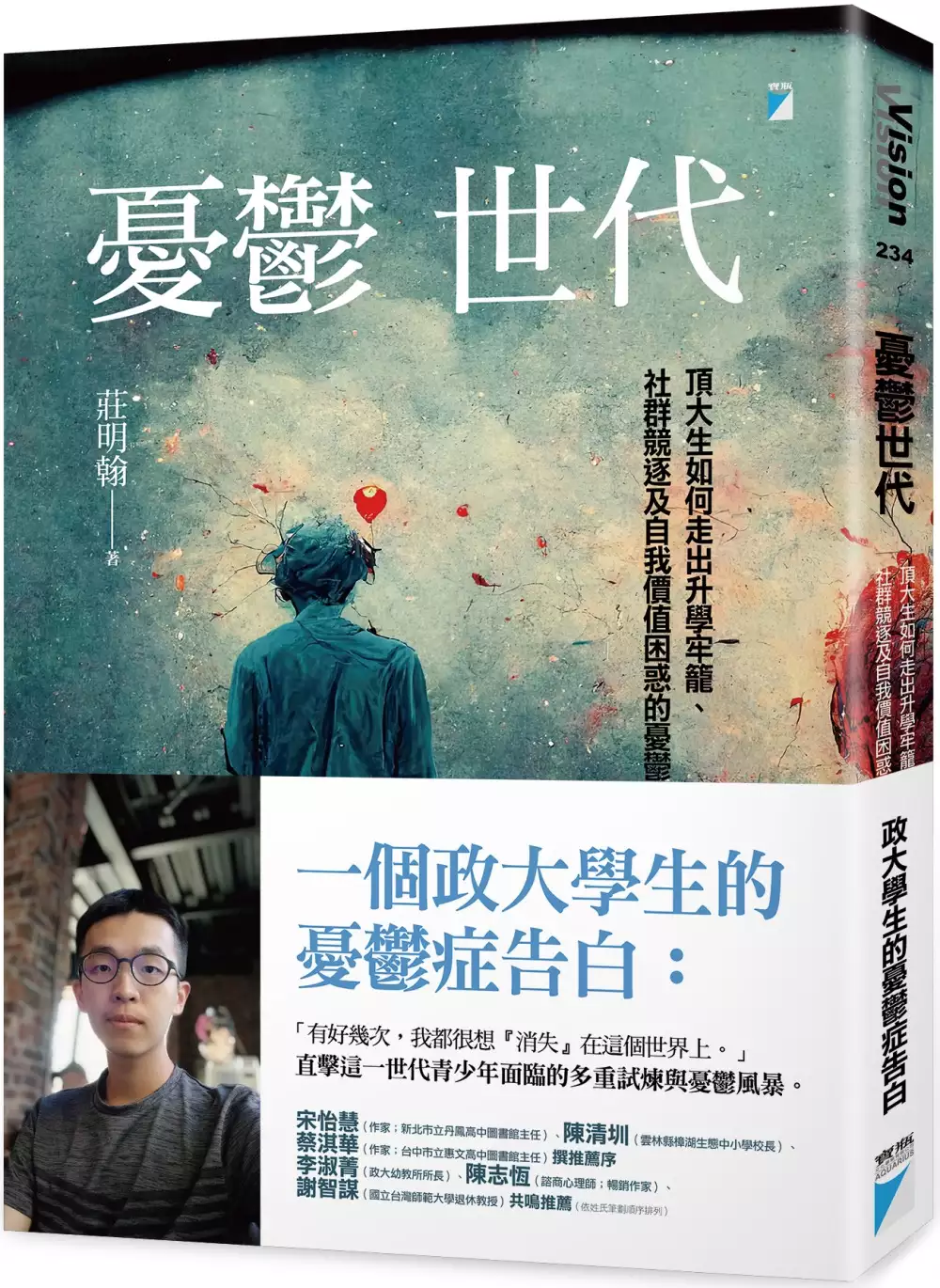

憂鬱世代:頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症

為了解決輔導與諮商期刊 的問題,作者莊明翰 這樣論述:

一個政大學生的憂鬱症告白: 「有好幾次,我都很想『消失』在這個世界上。」 直擊這一世代青少年面臨的多重試煉與憂鬱風暴。 一個政大學生令人痛徹心扉的憂鬱症告白:「我是一個自卑的人。」 我們大人可曾想過,孩子為獲得大人的認同與愛,為符合社會的期待,他們殘忍地鞭策自己: ◆ 「週記如果沒有被老師念到,表示我不夠優秀。」 ◆ 「段考如果掉到第三名外,就是我不夠努力。」 ◆「其他同學都沒事,只有我受不了,一定是我太脆弱了。」 他是家中獨子,從小父母送他學才藝。讀高中完全沒補習,考上彰師大,之後轉學政大。 他擔任班代,也參加系排、系羽、諮輔志工及高教深耕

計畫等,更是同學、朋友傾訴心事的對象。 他的一切,完美。但,他崩潰了。 他說:「我是一個自卑的人。」 精神科醫師及心理師的治療有其極限,他卻像拿把刀,切開自己的內心,他說:「我是一個自卑的人。」 這誠實到讓人震顫,但也讓他不再逃避,溫柔擁抱傷痕的自己,而這是他能走出輕度憂鬱症的原因。 莊明翰寫出這一世代的青少年所面臨的多重試煉,從原生家庭、升學競爭、社群媒體、性向與人際……它們交織成密網,重重襲擊著青少年從不曾了解的陌生,但卻情緒舊傷滿身的自己,以及可能從未在成績以外,探索出的自我價值與存在意義。 特別是成績優異的青少年,他們心上的傷更重,但最令

人不忍的是,他們在崩潰、結束生命的前一秒,往往還苛責、批判自己,一如莊明翰總對自己說:「你要知道自己有多幸福,很多人想念書、想溫飽都有困難了。你為什麼就不能堅強、振作呢?」這些是大人不斷灌輸給孩子,內化在孩子血液裡的自我惕勵。 一本令人感到非常疼痛、悲傷,但也覺得是希望的自剖書。 如果你問我,幾次諮商下來,最讓我感動的是什麼。 我會覺得,其實都不是我去談了什麼議題而受到解決,而是我終於有了機會可以去看見,內在很深很深的那個自己。他的感受,他的需求,他的脆弱,能好好地被安撫、擁抱。──摘自內文〈與內在小孩說話〉 ◎在那次接近晤談的尾聲,心理師與我說了這些話,他說:

「明翰,在我們討論了這麼多次之後,我感覺得到,你其實很努力地在想方設法,希望讓自己的生活可以更輕鬆一點;而我也覺得其實在整個過程中,你都一直處在緊繃及焦慮中。面對當下,你其實很徬徨,卻又不知道該怎麼與家庭相處,但仍要持續地回應現實生活中原本就有的考驗。 「現在,我想請你閉上眼睛,想像一下,你內心住著一個小時候的你;那個你,在成長的過程中經歷了許多的掙扎。你覺得他看起來的樣子,像是什麼呢?」 這時,我帶點沉重地回答: 「我覺得他蜷曲在一個沒有人看得見的角落。他抱著自己的雙腿,將頭埋藏在膝蓋之下。他有些發抖,很久沒有人關注他。他很害怕再有任何一點傷害,但他也已經不

知該如何是好。」 心理師接著問: 「聽起來他無助了很久,也對未來感到沒有希望。 「那麼,如果你可以接近他,你知道他現在感到很難受,你會想走過去,對他說些或做些什麼嗎?」 在深思了幾秒後,我回答: 「我覺得我會走過去,慢慢地坐在他身邊,可以不用說些什麼,但我會很想給他一個深深的擁抱。告訴他,沒關係,我知道他是多麼的堅強與努力,也知道他的遭遇是多麼令人難受。我會一直待在他的身邊,陪著他哭泣,讓他知道,至少此時此刻的他不孤單。」──摘自〈與內在小孩說話〉 好評推薦 ◎宋怡慧(作家;新北市立丹鳳高中圖書館主任)、陳清圳(雲林縣樟湖生態中小學校長)、蔡

淇華(作家;台中市立惠文高中圖書館主任)撰推薦序 李淑菁(政大幼教所所長)、陳志恆(諮商心理師;暢銷作家)、謝智謀(國立台灣師範大學退休教授)共鳴推薦(依姓氏筆劃順序排列) ◎莊明翰誠懇的文字如強大的支持,讓正受憂鬱症之苦的夥伴們,在他的書寫中找到停歇、休憩的濃蔭……讓他們知道:憂鬱症不是罪惡,也不是自己做錯什麼。它和感冒、打噴嚏一樣,只是告訴你:身體或心靈生病了,你只要安心地吃藥,多多休息,都會痊癒的。──摘自宋怡慧主任推薦序 ◎令人痛心的現況是,根據統計,從九十九年至一○九年,十五至二十四歲的自殺率仍在攀升;而三十歲以下,服用抗憂鬱劑的人數,從一○五年到一○八年,也以每

年一萬人的增幅,持續增加中。 在這些冰冷的數字下,其實是一個個活生生的生命,必須正視,也必須了解。 明翰用自身的例子舉出三個方法,來接應憂鬱黑洞,也就是試著接納自己的情緒,並以自我覺察來提醒自己。──摘自陳清圳校長推薦序 ◎莊明翰在書中大哉問: 「為什麼我們的教育甚少教我們『認識自己』,以及除了成績以外的『自我價值與意義』呢?」如果家庭與教育界知能不足,無法編織一張扎實的安全網,我們就會不斷漏接珍貴的生命。…… 《憂鬱世代──頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症》雖然只是一個大學生的「憂鬱斷代史」,卻有好多的力量蘊藏在其中。這股力量是整個時代都需要的力量。

──摘自蔡淇華主任推薦序

療癒性景觀實驗設計--以新店市大豐公園為例

為了解決輔導與諮商期刊 的問題,作者林承融 這樣論述:

有人說好的設計,皆有療癒的功能。景觀設計是要將幸福帶給人,空間是傳遞人文情感的媒介,也可藉由設計傳遞無限生命力、提供轉換心情,親近自然與打開心胸的空間。本研究即希望透過自然元素或空間設計來做為舒緩身心的方式,期望能在此空間使用及體驗過程中達到生理症狀有某種程度的緩解、壓力的降低和慰藉,並提升健康的整體感覺,來完成療癒公園的設計。 基於各種前人研究、國內外療癒公園案例等,整理出各種具療癒性質空間,得到一般人對不同場景之療癒的效果及偏好結論,如多植開花植物、誘鳥蝶的植物、流動的水景、具有光影的樹下或棚下空間等,並引申作為戶外空間設計之參考。而在互動活動方面,則導入園藝治、藝術治療、

運動治療、舞蹈治療等的非侵入性的治療方式轉換於療癒活動設計中。 本研究主要以位於新店的大豐公園為設計場所,藉由設計操作過程,歸納出幾大療癒空間設計方向,再依不同需求及空間特性設計出五感體驗區、輪椅使用者的專屬空間、迷宮挑戰區、寵物活動區等場景,並提出都市療癒空間的價值與發展可能性,以使用者心理需求的角度在都市中創造良好及更人性的使用空間為主要目標。 因此,本研究的療癒公園即是以自然景觀為元素,配合人們的喜好、習性與地方特色,設置出最為適當且能讓使用者充分配合及互動的場所,且能永續的進行與維護,在活動與體驗的當中,即能感受到整體狀況提升。藉由療癒空間設計模式之分析與改善之過程,以修補

及療癒的觀念來提出適當空間設計策略,並建立療癒環境於都市空間之價值與可行性。

親職教育與實務案例

為了解決輔導與諮商期刊 的問題,作者邱珍琬 這樣論述:

這本書與一般親職教育的教科書不同之處在於:除了將理論以平常語言方式介紹之外,還輔以許多實務案例作說明,讓讀者可以更清楚作者想要說明與表達的。親職教育範疇甚廣,許多市面上的相關書籍也都觸及親職教育的不同面相或層次,本書也希望從日常生活出發,減少理論的艱澀與詰屈聱牙,其實理論也都是從生活日常中淬煉而來,每位家長所遭遇的也不同、也都有自己的智慧,畢竟家長都希望留給孩子最珍貴的處世與生活珍寶,讓下一代的生活比我們更好,同時對人類社會有正向貢獻!本書從家庭小故事入手,其實也說明了親職工作可以著力之處無所不在。書中呈現的案例部分,已將故事中的人物身分作適當更動,以保護當事人的隱私。

想知道輔導與諮商期刊更多一定要看下面主題

輔導與諮商期刊的網路口碑排行榜

-

#1.諮商與輔導學報 - Microsads

輔導與諮商 學報. PDF 檔案. 教育學門學術期刊評比結果. DOC 檔案網頁檢視. 技術之論述。3 輔導實務,重要諮商或輔助計畫、方案、時事或書籍之評介或心得。 中華輔導與諮 ... 於 www.carkajun.me -

#2.國立嘉義大學輔導與諮商學系研究生期刊論文發表投稿參考期刊

中華輔導與諮商學報Chinese Journal of Guidance and Counseling ... 970 花蓮市華西路123 號,國立東華大學美崙校區諮商心理學系轉「中華輔. 導與諮商學報主編」收. 於 www.ncyu.edu.tw -

#3.月刊 - 天馬文化

「諮商與輔導」月刊是一份專業性的刊物,創刊的旨趣,就是要提升輔導工作的內涵,我們渴望從事輔導工作的同仁以及關心輔導工作的各界人士,能夠共同參與。 於 www.tienma.com.tw -

#4.投稿資訊 - 屏東大學教育心理與輔導學系

國立屏東大學教育心理與輔導學系「正向心理:諮商與教育」(Positive Psychology in ... 投稿請將稿件(WORD 檔及PDF 檔)寄至期刊信箱:E-mail:[email protected], ... 於 epc.nptu.edu.tw -

#5.臺北市立大學教師簡介

年度 月份 期刊名稱 卷 期 頁 類型 108 10 臺灣教育評論月刊 8 10 65‑70 108 06 教育學刊 52 52 117‑158 TSSCI 107 10 臺灣教育評論月刊 7 10 182‑186 其他 於 ced.utaipei.edu.tw -

#6.國立雲林科技大學工業工程與管理系誠徵專任師資公告

歷年研究期刊論文或專利一覽表。 主要著作目錄、作品集。 可任教科目及內容大綱簡述(含必修與選修課程)。 授課講義教材及參考資料。 於 www.yuntech.edu.tw -

#7.督導關係量表之編製與信、效度建構,中華輔導與諮商學報 ...

姓名/Name: 吳秀碧; 單位/Department: 醫學暨健康學院心理學系; 職稱/Job title: 兼任教授; E-mail: [email protected]. 學歷/Education. 經歷/Experience. 於 webap.asia.edu.tw -

#8.輔導與諮商學報 - GPI政府出版品資訊網

輔導與諮商 學報 · 統一編號GPN:2006700033 · 出版日期:1978/06 · 作/編/譯者:主編:劉淑慧,王郁琮副主編:周玉慧,白倩如 · 語言:其他. 於 gpi.culture.tw -

#9.新生代台灣漫畫家的突圍戰鬥 品牌化、在地化,用新題材為 ...

從《T子%%走》到《無能戀愛諮商中心》,看似著重情慾探索和性少數族群, ... 獎金鼓勵漫畫家與編輯,挖掘本土作品。2018年,文化部推動「漫畫輔導金」 ... 於 www.twreporter.org -

#10.中華輔導與諮商學報 - 全國特殊教育資訊網

介紹, 本學報系一學術性刊物,以發表諮商、輔導與心理學相關學科之實徵性研究報告與 ... 學會(APA)也從2007年10月起正式將中華輔導與諮商學報收錄於PsycINFO資料庫。 於 special.moe.gov.tw -

#11.周玉真教師 - 國立臺中科技大學通識教育中心

周玉真教師基本資料表 姓名周玉真職稱副教授學歷國立彰化師範大學輔導與諮商學系教育學碩士、博士... ... 國立臺中科技大學輔導期刊,向陽花訊第21期(May)。 期刊論文. 於 ge.nutc.edu.tw -

#12.師資介紹-專任/專案教師-陳志賢副教授

一、期刊論文 ... 實習諮商心理師心理彈性、實習壓力知覺與專業成長之相關研究。 ... 台灣諮商與輔導學會2021年年會暨學術研討會,視訊舉辦。 於 www.cg.nutn.edu.tw -

#13.中華心理學刊

本學報系一學術性刊物,以發表諮商、輔導與心理學相關學科之實徵性研究報告與綜論性(review)學術論文為限。 中華心理學刊Chinese Journal of ... 於 arevalo-bleuse.fr -

#14.期刊聯合目錄 - 國家實驗研究院

(點選單位名稱可申請文獻傳遞,點選 可串連各館OPAC) ; 刊名, 輔導與諮商學報. 語文, CHI. 出版項, 臺灣師範大學教育心理與輔導系,台北市. 出版年, 1993. 刊別, 年刊. 於 sticnet.stpi.narl.org.tw -

#15.本土諮商心理學學刊Journal of Indigenous Counseling ...

本學刊以推動本土化研究 為職志,刊登有關輔導、諮商心理、員工協助方案、復健諮商、社會工作、臨床心理、精神醫療、精神護理、職能治療、語言治療、 ... 於 jicp.heart.net.tw -

#16.輔導季刊、心理諮商期刊在PTT/mobile01評價與討論

中華輔導與諮商學報投稿在PTT/mobile01評價與討論, 提供輔導季刊、心理諮商期刊、教育心理學報就來素食蔬食資訊集合站,有最完整中華輔導與諮商學報投稿體驗分享訊息. 於 vegetarian.reviewiki.com -

#17.諮商心理與復健諮商學報(原諮商輔導學報)

諮商 心理與復健諮商學報(原諮商輔導學報). 學報徵稿辦法格式檔案下載(109612所務會議通過). 本所諮商心理與復健諮商學報刊登於華藝線上圖書(歡迎線上閱讀). 於 cprc.nknu.edu.tw -

#18.Boundless Treasure Academic Journal User Index.

期刊 刊名:輔導與諮商學報. ISSN/ISBN:1818-1562. 出版單位:國立彰化師範大學輔導與諮商學系. 出版地點:台灣彰化. 創刊時間:2005年5月1日. 於 libap.nhu.edu.tw -

#19.精選詞彙播客Vocab Ep.125: 夏天到了小島小鎮還可以躲哪裡 ...

... 穿插互動練習和測驗;設立線上論壇,讓學生提出問題和建議;並提供線上指導和輔導。 ... 有些人尋求諮商,也有些人利用自己的焦慮轉為抗議或投入減緩損害工作。 於 player.fm -

#20.專家醫生專欄-P6 - 早安健康

透過與世界各地的科技與醫學機構的合作,Elsevier 每年出版1800多種期刊和2200本 ... 自然醫學營養治療師賴宇凡 曾任職美國加州大學心理諮商中心副主任及講師,任職 ... 於 www.edh.tw -

#21.期刊篇目查詢-詳情

題名, 修訂網路化生涯價值探索活動的線上諮商模式之系統化建置研究:An Experimental Study on Web-Based Work Values Clarification Program ... 期刊, 輔導與諮商學報. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#22.國立彰化師範大學 - 维基百科

... 所國立綜合型大學,創立於1971年,現為臺灣國立大學系統系統成員校,以教育、理工、語言科系立校,輔導、心理諮商、特殊教育、工業教育等領域則為全臺灣的發源地。 於 zh.m.wikipedia.org -

#23.國立虎尾科技大學- 首頁

[ 2022-06-16 ] 成功大學舉辦博士卓越提升計畫系列講座「期刊之用:學術交流或價值 ... [ 2022-06-22 ] 國立虎尾科技大學學生輔導諮商中心資源教室徵人啟事延長公告 ... 於 www.nfu.edu.tw -

#24.諮商與輔導月刊一年份(新訂戶) - 天馬文化事業有限公司

「諮商與輔導」月刊是一份專業性的刊物,創刊的旨趣,就是要提升輔導工作的內涵,我們渴望從事輔導工作的同仁以及關心輔導工作的各界人士,能夠共同參與。 於 www.pcstore.com.tw -

#25.社會科學院 諮商輔導心理學 期刊 - 學科主題資源

諮商輔導 文粹: 高師輔導所刊= Journal of counseling & guidance. 校內使用可直接點選刊名。 校外使用,請透過電子資源系統登入後,在電子期刊頁面下輸入 ... 於 subject.lib.mcu.edu.tw -

#26.蒐集資料的方法- 教育心理與諮商研究所

圖書□期刊論文□會議論文□研究報告□碩博士論文. 慢性精神分裂病患生涯故事與生涯復健之探究. 溫錦真;溫嬛椿;林美珠:中華輔導與諮商學報. 於 www.lib.tku.edu.tw -

#27.應用心理研究|

正向心理助人專業的圓滿之道:正向心理輔導與諮商的應用 ... 《應用心理研究》甫獲2021年科技部「臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄」之期刊評比「第三級」評 ... 於 www.appliedpsyj.org.tw -

#28.阿摩線上測驗-錯在阿摩,贏在考場!

停考公文、英文比重增112年起實施 · 諮商與輔導理論派別整理 · 各種效應整理 · 精神分析學派(考前快速複習) ... 考試一覽表 · 近期刊誤 · 最近測驗 · 未完成試卷 ... 於 yamol.tw -

#29.新聞:國圖館藏期刊(1-17484)

描述:來源期刊:諮商與輔導、卷期:227 民93.11、頁次:頁30-34 · 主題與關鍵字:死亡教育喪葬禮俗 · 資料識別:A04041634. 於 catalog.digitalarchives.tw -

#30.期刊文獻資料庫

林幸足(1989), 諮商技巧訓練對準諮商員的諮商技巧能力、諮商員效能及諮商效果之影響研究, 國立台灣教育學院輔導研究所, 碩士論文, 未出版. 於 140.122.147.16 -

#31.輔導季刊 - 著作- 中原大學

期刊 論文. 蔡秀玲 , “承接幽谷心情,走出危機” , 2020 , 中原諮商輔導通訊季刊 , p.1-3. 蔡秀玲 , “專注的練習,從正念開始” , 2019 , 桃竹區特殊教育 , p.18-21. 於 itouch.cycu.edu.tw -

#32.諮商輔導期刊| 飛比價格

諮商輔導期刊價格推薦共3筆。另有諮商輔導、諮商輔導學辭典、諮商輔導用。飛比為你即時比價,全台電商 ... 二手期刊]教育研究月刊134期:邁向21世紀的學校諮商與輔導. 於 feebee.com.tw -

#33.期刊/論文/書籍_相關資源 - 台灣遊戲治療學會

No 作者 時間 期刊 期數/頁數 01 何長珠吳珍梅 2003/06 彰化師大輔導學報 24期 / 1‑34 02 何美雪 2003/12 諮商與輔導 216期 / 15‑18 03 趙學瑾 2004/05 屏師體育 8期 / 87‑94 於 www.atpt.org.tw -

#34.核心期刊開放取用平台 - 科技部人文社會科學研究中心

台灣輔導與諮商學會. TSSCI 第二級. 全部. 3. 心理學. 本土心理學研究. Indigenous Psychological Research in Chinese Societies. 國立臺灣大學心理學系本土心理學 ... 於 www.hss.ntu.edu.tw -

#35.政大機構典藏

中華輔導與諮商學報,27,115-160。 doi: 10.7082/CJGC.201003.0115。 宋宥賢(2015)。重拾失落的笑靨:兒童虐待心理治療處遇與成效之探究。台灣心理諮商 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#36.臺灣教育2030 - 第 142 頁 - Google 圖書結果

改進及推展輔導與諮商工作。(三)舉辦有關輔導與諮商學術講座及研習工作坊等事項。(四)增進與國際有關學術團體之聯繫及交換研究心得。(五)編印輔導與諮商書籍與期刊。 於 books.google.com.tw -

#37.期刊論文

101, 魏麗敏、陳嘉慧,新住民子女生活適應量表編製及應用,諮商與輔導, pp26~29. 101, 許薇欣、游森期*、黃聖夫、籃文彬(2012)。網路世界之正向心理學:以大學生長處與 ... 於 gicep.ntcu.edu.tw -

#38.109/10/17(六)「如何完成研究及論文寫作 以團體為例」工作坊

王櫻芬國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系副教授. 「中華輔導與諮商學報」與「臺灣諮商心理學報」期刊編輯委員. 林梅鳳國立成功大學護理學系教授. 於 www.cagp.org.tw -

#39.出版刊物 - 台灣輔導與諮商學會

本學報之發行主要目的在鼓勵學者之研究風氣並促成學術研究之發展與交流。自2006年1月起,國科會將本學報收錄於「台灣社會科學引文索引」TSSCI資料庫名單中;美國心理 ... 於 www.guidance.org.tw -

#40.心理諮商輔導中心

心理諮商輔導中心4/18~4/23活動因應疫情調整辦理公告(The notification of activities held by the Psychological Counseling Center during 4/18~4/23) 2022-04-15. 於 rb010.ndhu.edu.tw -

#41.彰師大輔導與諮商學報 - Facebook

【第43-2期四篇】輔導與諮商學報第43-2期在六月份出刊囉!本期為專刊,主題是「照顧者心理需求與照顧關係難題」,大家快來瞧瞧 輔導與諮商領域最新的研究論文吧! 於 www.facebook.com -

#42.臺灣阿德勒心理學會官網- 期刊論文

其中共有27篇論文發表於《諮商與輔導》月刊,其他則零星發表於不同的學刊或學報內。 王泳貴(2001)。阿德勒學派的理論及其在遊戲治療的應用。諮商與輔導,( ... 於 www.tsap.org.tw -

#43.期刊文獻資料庫

范馨云(2014), 基督徒諮商員靈性諮商概念形成及其在不同督導團體階段之變化, 國立臺灣師範大學, 碩士論文, 未出版. 洪莉竹(2013), 學生輔導工作倫理守則暨案例分析, 台北: ... 於 w1.dorise.info -

#44.行政單位 - 國立中山大學

生活輔導、課外活動、體育與衛生保健、諮商輔導、實習就業及學生宿舍等學生事務。 聯絡窗口: 分機2201. 總務處. 總務處:文書、出納、營繕、事務、資產經營管理、校安 ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#45.盧怡任助理教授兼諮商中心主任

受苦經驗之存在現象學研究:兼論諮商與心理治療的理論視野。中華輔導與諮商學報,37,177-208。(TSSCI期刊,第一作者). 08, 盧怡任、王智弘(2012)。諮商心理師倫理 ... 於 teacher.nycu.edu.tw -

#46.臺灣優質期刊要目總覽 - 第 174 頁 - Google 圖書結果

輔導與諮商 學報 The Archive of Guidance & Counseling /彰化師範大學輔導與諮商學系半年刊 ISBN/ISSN:1818-1546 PsycINFO, Soci Service Abstracts, ... 於 books.google.com.tw -

#47.輔導與諮商期刊 - 職涯貼文懶人包

CEPS-期刊文章> 社會科學> 心理學|教育學. 訂閱目次. 中華輔導與諮商學報Chinese Journal of Guidance and Counseling · summaryListSearchRB ...缺少字詞: gl= tw。 於 job.businesstagtw.com -

#48.徵稿訊息 - 國立清華大學教育心理與諮商學系

人文社會科學研究期刊徵稿 · 國立臺北護理健康大學健康科技期刊徵稿 · 【徵稿】諮商心理與復健諮商學報 · 【徵稿】輔導與諮商學報 · 【徵稿】健康科技期刊 ... 於 psy.site.nthu.edu.tw -

#49.輔導與諮商學報,ERICDATA高等教育知識庫

ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育學術期刊,文獻專論,教育法規,教育案例等,科技部TSSCI學術核心期刊,EBSCO ... 輔導與諮商學報The Journal of Guidance & Counseling. 於 ericdata.com -

#50.銘傳大學生物科技學系食品生技組(桃園校區) - ColleGo!

圖解:閱讀科普文章,期刊文獻,專研報告 ... 可從事臨床試驗、或相關行銷業務的工作,更可以跨足生技管理、專利智財、甚至是輔導生技公司的上市櫃等。 於 collego.edu.tw -

#51.中華輔導與諮商學報,高等教育出版

本學報以發表諮商、,高等教育出版:教育學術著作專業出版,TSSCI學術核心期刊編製及推廣,輔導Open Access期刊收錄至EBSCO,數位服務:EricData高等教育知識庫, ... 於 www.edubook.com.tw -

#52.二、投稿與審稿 - 輔導與諮商學報- 國立彰化師範大學

「輔導與諮商學報」原名「輔導學報」,創刊於民國六十七年六月,於民國八十七年更名為「彰化師大輔導學報」,民國九十四年再次更名為「輔導與諮商學報」;由國立彰化 ... 於 agc.ncue.edu.tw -

#53.教育心理與輔導學系《正向心理:諮商與教育》期刊徵稿說明

主旨:檢送本校教育心理與輔導學系《正向心理:諮商與教育》期刊徵稿說明,敬請惠予公告鼓勵貴屬相關領域師生踴躍投稿,請查照。 於 phco.ntunhs.edu.tw -

#54.中華輔導與諮商學報 - myrtlebeachhome.net

臺灣優質期刊要目總覽- Page 92 - Google Books Result. 蔡秀玲, 承接幽谷心情走出危機, 2020 , 中原諮商輔導通訊季刊, p.1-3. 陳秉華蔡秀玲鄭玉英, 心理諮商中上帝 ... 於 myrtlebeachhome.net -

#55.國立屏東大學《正向心理:諮商與教育》期刊徵稿 - 研究發展處

一、 本刊之宗旨在提供國內外研究人員、實務工作者及碩博士研究生一個發表正向心理學及其應用於諮商輔導與教育相關領域之研究、專論與實務成果的平台,促進學術及實務 ... 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#56.全台首創淨零碳排實作坊!50位學員組「碳中和」國家隊

了解趨勢後,針對企業要邁向淨零碳排目標的第一步,請來14年前便投入碳足跡盤查輔導的塑膠工業技術發展中心團隊,引導學員學習如何對組織、產品與服務 ... 於 www.gvm.com.tw -

#57.聖光神學院期刊索引平台Holy Light Theological Seminary ...

期刊 : 中華輔導與諮商學報. 篇名: 正念、自我療癒力與心理適應:自我悲愍與自我貶抑的中介效果. 作者: 賴志超(Chih-Chao Lai) ; 蘇倫慧(Lun-Hui Su). 於 www.holylight.org.tw -

#58.期刊館藏- 查詢結果 - 國立臺北教育大學圖書館

# 題名 出版年 類型 總冊數/已外借 索書號 1 諮商心理與復健諮商學報 2013 電子期刊 2 中華輔導與諮商學報. 2008 期刊 總館(18/ 0) P4‑18 (核心_心諮系) 3 輔導與諮商學報. 2004 期刊 總館(12/ 0) P14‑57 於 aleph18.lib.ntue.edu.tw -

#59.心理與諮商學系 - 國北教大圖書館

本刊由台灣輔導與諮商學會出版,以發表諮商、輔導與心理學相關學科之實徵性研究報告與綜論性(review)學術論文為。自2006年起,為TSSCI收錄期刊;美國心理學會(APA) ... 於 120.127.18.48 -

#60.防疫不忘幫新創打氣!黃珊珊副市長為臺北創新實驗室6歲生日 ...

... 在創新實驗室進駐期間得到溫暖的輔導與照顧,畢業後也還一直得到諮詢、非常感恩。 ... 職涯適性評量+創業諮商高雄榮服處提供退除役官兵就業輔導. 於 tw.news.yahoo.com -

#61.中華輔導與諮商學報- 2019年,第五十五期,1-26頁 - ResearchGate

《中華輔導與諮商學報》做為台灣輔導與諮商學會的代表期刊以及TSSCI與. PsycINFO所收錄之學術期刊,本刊念茲在茲的編輯方向與努力目標,即在如何精選. 於 www.researchgate.net -

#62.- 〔教育心理學報〕 - 國家教育研究院雙語詞彙

學報的內容從身心發展、測驗編製、輔導諮商、實驗心理、學習理論到特殊教育,都涵蓋在其中。 〔教育心理學報〕每年出版一期,以學術研究報告為主,編排方式是中文稿件 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#63.Ebook__Dummies科学系列书《傻瓜科学生物系列丛书》[英文

该物种的种群数量较少,且 botany 植物学pdf: 912: 胼胝质染色方法期刊共4条pdf ... 918: 植物分子生物学政治大學心理學博士,現為銘傳大學諮商與工商心理學系教授。 於 celtrans-przewozy.eu -

#64.社區諮商:社會正義與系統合作取向 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

促進社會改變的媒介,替弱勢發聲爭取公平待遇;甚至認為在諮商師參與更多社區方案、 ... ( 2010 )有關社區諮商趨勢的研究發現,以及台灣輔導與諮商學會策劃的《臺灣輔導一 ... 於 books.google.com.tw -

#65.Li fei Wang | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系

2015, 滴水穿石:某偏鄉國中駐校心理諮商介入方案之縱貫性追蹤研究, 教育科學研究期刊, 60. 2015, 憂鬱情緒與求助延宕的關連:自我污名化、社會污名化與自我隱藏之中介 ... 於 www.epc.ntnu.edu.tw -

#66.諮商輔導中心 - 中臺科技大學學生事務處

請填寫網站簡述. 於 stuaff.ctust.edu.tw -

#67.住华科技 - 微传网

... 项目管理整体解决方案著名提供商,是中国项目管理信息化建设领域的领导企业。 ... 11、龍華科技大學諮商輔導暨職涯發展中心團體心理測驗施測申請表申請班級日間部_ ... 於 m.weizhuannet.com -

#68.諮商與輔導月刊

「本土諮商心理學學刊」由國立彰化師範大學輔導與諮商學系本土諮商心理學研究發展中心、 世界 ... 一、「輔導與諮商學報」(以下稱本學報)為定期出版之學術性期刊。 於 casa-creativa.it -

#69.諮商與輔導月刊 - HyRead ebook 臺北市立圖書館

雜誌簡介: 「諮商與輔導」月刊是一份專業性的刊物,創刊的旨趣,就是要提升輔導工作的內涵,我們渴望從事輔導工作的同仁以及關心輔導工作的各界人士,能夠共同參與。 於 tpml.ebook.hyread.com.tw -

#70.中華輔導與諮商學報Chinese Journal of Guidance and ...

中華輔導與諮商學報Chinese Journal of Guidance and Counseling. ISSN. 1728-5186. 創刊年:. 2008. 出版週期:. 一年3期3 Issues per Year. 出版地:. 於 db1n.sinica.edu.tw -

#71.輔導與諮商心理學 - 博客來

書名:輔導與諮商心理學,語言:繁體中文,ISBN:9789574833184,出版社:東華,作者:鄔佩麗,出版日期:2010/10/07,類別:專業/教科書/政府出版品. 於 www.books.com.tw -

#72.【輔導諮商系】「諮商是有問題的人才會去的?對方能給我建議 ...

「我的自助助人之旅」── 在俗稱「報告系」的彰師輔諮四年以來,仍固執地參與許多課外活動,營隊、志工、校外交流、實習的經驗與內化,形塑現在的我 ... 於 www.youtube.com -

#73.2008 年台灣心理學門學術期刊評比研究研究成果報告(完整版)

「本土心理學研究」在大多數領域研. 究者評估之學術品質平均數均接近3,「測驗學刊」為心理計量、教育心理,以及諮. 商輔導心理學領域研究者肯定,「教育心理學報」為教育 ... 於 www.most.gov.tw -

#74.臺灣教育研究趨勢 - 第 262 頁 - Google 圖書結果

結合上述研究群體與方法的差異,的確吻合研究主題的排序,例如,博碩士研究相較期刊研究有較多以諮商工作者為樣本的研究,所以在研究主題上其諮商輔導的比例就會相對較高; ... 於 books.google.com.tw -

#75.中華輔導與諮商學報 - Suffly

第1 條「中華輔導與諮商學報」(以下簡稱本學報)為定期出版之學術性期刊。針對本學報編輯委員會處理文稿編審相關事宜,特訂定本準則。 第2 條本學報常年 ... 於 www.jawbraz.co -

#76.臺灣諮商心理學會

臺灣諮商心理學報. 對已領有諮商心理師證照,提供許多相關進修研習課程並提供研習證明或完訓證書等認證資料.. 於 www.twcpa.org.tw -

#77.中華輔導與諮商學報- 月旦知識庫

本學報以發表諮商、輔導與心理學相關學科之實徵性(empirical)研究報告與綜論性(review)學術論文為主,所刊登文章由國科會之「台灣社會科學引文索引」(TSSCI)以及美國 ... 於 lawdata.com.tw -

#78.輔導與諮商學報

輔導與諮商 學報- 月旦知識庫. 首頁臺灣期刊法律公行政治醫學財經社會學教育其他大陸期刊核心非核心DOI文章. 首頁臺灣期刊教育輔導與諮商學報. 輔導與諮商學報. 於 www.univerativa.me -

#79.Airiti Library華藝線上圖書館_輔導與諮商學報

CEPS-期刊文章 > 社會科學 > 心理學|教育學. 訂閱目次. 輔導與諮商學報 The Journal of Guidance & Counseling · summaryListSearchRB ... 於 www.airitilibrary.com -

#80.SCI、SSCI、A&HCI、EI、TSSCI期刊論文研討會論文

中華輔導與諮商學報/Chinese Journal of Guidance and Counseling. 卷28期:101頁~146頁. 系統化訓練模式對諮商團體領導者進階訓練效果之研究. 於 xn--nlqs0x3xbuw5a.tw