大獎二獎英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余美玲,楊翠,馬翊航,李欣倫,葉淳之,廖偉棠,蕭義玲,范宜如等寫的 成為人以外的:臺灣文學中的動物群像 和張錯,劉克襄,林正盛,黃尹青,李清志,林強,雷光夏,鍾文音,吳佳璇,鄭穎,黃麗群的 陌生的美麗:突破日常的人文力量都 可以從中找到所需的評價。

另外網站307P年終尾牙回饋抽大獎也說明:✓活動時間:2/1(一)18:28 (以最早發公告於官方Line時間為準)~2021/3/2(二) 15:00 ... ▷中獎者依據「中獎通知書」內容辦理領獎事宜,逾期未領獎者視為放棄中獎資格。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和天下文化所出版 。

國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 黃均人所指導 吳昱芷的 臺灣現代音樂先鋒:温隆信的《現象Ⅰ》、《現象Ⅱ》作品分析研究 (2015),提出大獎二獎英文關鍵因素是什麼,來自於温隆信、現象Ⅰ、現象Ⅱ、現代音樂。

而第二篇論文國立屏東師範學院 國民教育研究所 徐守濤所指導 李智賢的 台南縣兒童文學發展之研究--從兒童文學獎出發 (2003),提出因為有 兒童文學、台南縣、南瀛、發展、兒童文學獎的重點而找出了 大獎二獎英文的解答。

最後網站統一發票則補充:特別獎. 29268886 · 特獎. 12912565 · 頭獎. 04667172 · 二獎. 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 · 三獎. 同期統一發票收執聯末6 位數 ...

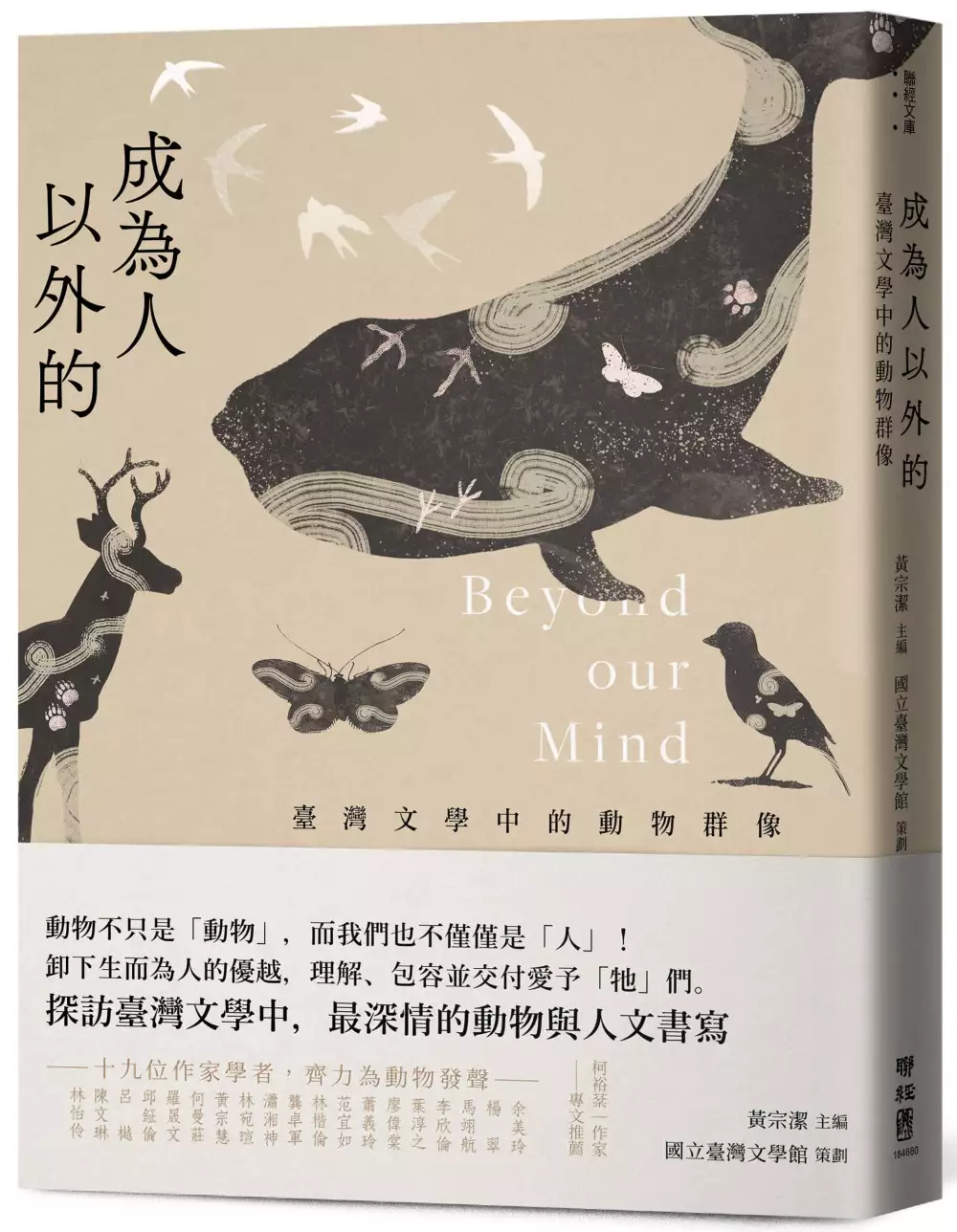

成為人以外的:臺灣文學中的動物群像

為了解決大獎二獎英文 的問題,作者余美玲,楊翠,馬翊航,李欣倫,葉淳之,廖偉棠,蕭義玲,范宜如等 這樣論述:

動物不只是「動物」,而我們也不僅僅是「人」! 卸下生而為人的優越,理解、包容並交付愛予「牠」們。 探訪臺灣文學中最深情的動物與人文書寫。 從歷史到文化,聊動物談生命;引介文學裡之動物形色,呼喚牠們現身吶喊, 在流動的共感中,體現不同視野的島嶼萬物。 長久以來,動物在人類「大寫的歷史」中,往往不是被異化,就是被邊緣化,牠們是珍奇猛獸、是工具幫手、是貼心寵物、是食物獵物,唯獨不是牠們自己。 動物在人類文學作品裡,從未缺席。隨人類文明進程演繹,生態思潮脈絡浮現,在文學的牽引下,19位作家學者各別邀請文本背景中的動物輪番上陣。以時間軸序,爬梳臺灣文學中的動物書寫,從動物作為工

具、商品、符號到成為主體;輔以空間視野,環顧各族群文化、探究不同類型題材、囊括藝術創作中之動物百態。更收錄「他山之石」專欄,對照日本、中國、馬華、香港等地文學裡的動物書寫,體現人與動物關係的普遍性和地域性。本書中各式動物形象、生命寫照、互動情感、符號象徵,都映照出人與「人以外的」——動物們的存在和真實狀態。當人類學習平等正視一切,才能為了人以外的,成為更好的自己。 如何能「成為人以外的」?……它是一種超越人類中心主義的願景;也是一種指向後人類時代,人與他者界線流動的狀態;除此之外,它也同樣指向那些在自然大化之下,「成為人以外的」生命們,牠們同樣具有情感與性格,我們與牠們同死共生。——黃宗

潔|本書主編 如果文學能使我們稍稍謙卑自省, 臣服退讓、看見萬物有靈,理解人的蒙昧,我們就能認知其實怪物就是此生與各種生命形態交會並且曲折構成的、不完整的自己,也許我們也會明白,那難解不可測的、深淵的目光無意吞噬誰。――柯裕棻|作家 本書特色 ☉ 國立臺灣文學館|動物特展 蒞臨展間,穿越時空。透過神話、詩歌、小說、散文、童話等動物文學,以大型情境藝術裝置、動態捕捉互動技術,開啟成為人以外的種種可能。 ☉ 島嶼臺灣|在地動物導覽指南 時序橫跨清領日治、工業革命後、經濟起飛直至今日的臺灣;撰寫者囊括學者、詩人、小說家、藝術家;類型涉及科幻、奇幻、繪本甚至藝術創作和裝置

,文學動物形象依序現身。 ☉ 喜愛動物、生命、生態書寫之讀者|必讀書目 擺脫人本之史觀,以文學流動筆觸,敘寫各種動物生命的喜樂與悲哀。

臺灣現代音樂先鋒:温隆信的《現象Ⅰ》、《現象Ⅱ》作品分析研究

為了解決大獎二獎英文 的問題,作者吳昱芷 這樣論述:

本研究主要分析臺灣現代作曲家温隆信的兩個作品,分別是《現象Ⅰ》、及《現象Ⅱ》。《現象Ⅰ》是為定音鼓、中提琴、單簧管、長笛及鋼琴所作之作品,温隆信以此作品於1971年獲得中華民國第一屆現代音樂作曲比賽第一名。《現象Ⅱ》是為小型室內樂及打擊樂器所作之作品,於1975年獲得荷蘭高地慕斯現代作曲比賽第二獎,為國人第一位獲得世界大獎者。本文希冀提供温隆信的音樂生命歷程及兩首分析作品,使更多人知曉温隆信對臺灣音樂環境的貢獻,也讓更多音樂家與研究者關注温隆信的作品。

陌生的美麗:突破日常的人文力量

為了解決大獎二獎英文 的問題,作者張錯,劉克襄,林正盛,黃尹青,李清志,林強,雷光夏,鍾文音,吳佳璇,鄭穎,黃麗群 這樣論述:

面對過於熟悉的事物,容易變得僵化而沒有感覺; 面對多元且變動的世界,更需對未知保持包容與開放。 張錯、劉克襄、林正盛、黃尹青、李清志、林強 、雷光夏、鍾文音、吳佳璇、鄭穎、黃麗群 11位作者,來自藝術、歷史、電影、珠寶、美學、音樂、文學、醫學等領域的不同角度和生命故事,讓我們重新思索:如何在日常生活中以「人文精神」為原動力,放下對於陌生的恐懼,突破既有的視野與限制? ●擁抱陌生,是一種探索,讓人學會獨處,甚至找到生活的勇氣。 他們獨自旅行、壯遊,抽離原先的心理狀態及生活慣性,重新定位自我。 ●擁抱陌生,是一種同理,讓人學會接納他人,尊重不同的族群。

他們走進泛自閉症兒童、精神病人等不同生命樣貌的世界,重新思索「正常」與「異常」的分界。 ●擁抱陌生,是一種眼光,讓人學會擴大視角,重新看見不同的意義和美好。 生死如何書寫?古物和珠寶背後有何故事?無論面對內在的生命,或是外在的知識,有時只要多一點的「熟中求生、生中求熟」,就會有嶄新的感受或發現。 從看見陌生的美麗開始,探索生活的多方可能。日常也能擺脫重複,處處都是獨特的驚喜與滋味。

台南縣兒童文學發展之研究--從兒童文學獎出發

為了解決大獎二獎英文 的問題,作者李智賢 這樣論述:

台灣兒童文學的研究風氣日漸蓬勃,但是對於以縣市為範圍的區域兒童文學研究卻仍處於起步階段,少有人去關心。區域兒童文學歷經少數教師的推動、國小教育的實施、兒童文學研習營的舉辦、徵文比賽與政府文化機購的擴大參與,實已累積豐富史料,並為台灣兒童文學的蓬勃發展奠下良好基楚。 台南縣從民國七十六年起開始有系統的推動兒童文學,分別有教育局舉辦的小麻雀兒童文學獎與文化局的南瀛文學獎、獎助縣籍作家出版作品集三大獎項。兒童文學獎的舉辦包含了推動機構、代表性作家、出版品、教育的推動、創作人才的培養五大發展要素,本文從兒童文學獎出發,透過歷史資料的整理與作品體裁、主題、取材的內容分析,為台南縣的

兒童文學發展建立以下之分期: 一、作家個人耕耘期:民國七十六年小麻雀兒童文學獎舉辦以前。 二、國小教育推動期:小麻雀兒童文學獎至八十二年南瀛文學新人獎的 舉辦為止。 三、文化教育合作推動期:南瀛文學新人獎的舉辦至九十年南瀛文學創 作獎納入兒童文學為止。 四、多元發展期:九十年南瀛文學創作獎納入兒童文學至今。 本論文共分七章:第一章「緒論」,說明研究動機、目的、範圍與方法;第二章「文獻探討」,從台灣兒童文學發展、區域兒童文學發展、兒童文學獎、國小教育四大主軸

探究區域兒童文學之研究;第三章「南瀛兒童文學創作獎」、第四章「南瀛作家作品集的兒童文學」、第五章「小麻雀兒童文學獎」,分別就台南縣三個主要兒童文學獎項作資料記錄與文本內容分析;第六章「台南縣兒童文學發展之分期」,佐以其他相關活動建立了四個發展階段;第七章「結論」,就兒童文學獎的舉辦、兒童文學作家、兒童文學體裁、作品主題與題材、發展分期五個重點作結,並對未來的推展工作與研究方向提出看法,期能對台南縣的兒童文學發展貢獻一點綿薄之力。

大獎二獎英文的網路口碑排行榜

-

#1.大奖-翻译为英语-例句中文

它当然是大奖的游戏2 制定并分发由MicroProse 有限公司. It is of course the Grand Prix game 2 developed and distributed by MicroProse Ltd... 他们也想有机会赢取大奖 ... 於 context.reverso.net -

#2.台灣室內設計大獎: Taiwan Interior Design Award

2019第十二屆台灣室內設計大獎TID獎得獎名單 · 第十一屆台灣室內設計大獎TID獎得獎 ... English · 首頁; 2023第十六屆TID AWARD. 2023第十六屆台灣室內設計大獎金獎 ... 於 www.tidaward.org.tw -

#3.307P年終尾牙回饋抽大獎

✓活動時間:2/1(一)18:28 (以最早發公告於官方Line時間為準)~2021/3/2(二) 15:00 ... ▷中獎者依據「中獎通知書」內容辦理領獎事宜,逾期未領獎者視為放棄中獎資格。 於 www.talkgpshop.com -

#4.統一發票

特別獎. 29268886 · 特獎. 12912565 · 頭獎. 04667172 · 二獎. 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 · 三獎. 同期統一發票收執聯末6 位數 ... 於 invoice.etax.nat.gov.tw -

#5.「丰二三」連獲10項國際大獎再摘「鑽石級」智慧建築標章

「丰二三」拿下包括全球卓越建設獎、美國謬思設計大獎、義大利設計大獎、法國創新性設計大獎、德國標誌性設計獎等十項國際級獎項,去年成為中台灣首度 ... 於 www.ctee.com.tw -

#6.生活應用科學系 - 中國文化大學

2020第四屆國際廚藝美食藝術大獎-得獎作品2 · ImgDesc. 台灣勇奪「2022年路易樂斯福 ... English. 系辦地址:11114 臺北市士林區華岡路55 號大功館2 樓 204 室 聯絡電話 ... 於 crfals.pccu.edu.tw -

#7.贏大獎英文

... 2 persons , round - trip transportation between hong kong and palm island resort for 2 persons 表心意贏大獎惠顧父親節得獎美食套餐期間,顧客只需寫出給爸爸最 ... 於 tw.ichacha.net -

#8.刮刮樂刮到一半就知中獎!他分享超難背「神秘代碼」曝玄機

只見原PO分享一張「刮刮樂獎金兌獎英文對照表」,刮中該獎項頭獎,刮刮樂就會出現「TOP」三個英文字母,100萬獎項會出現「OML」的字母,而10萬則會出現「 ... 於 udn.com -

#9.second award - 英中– Linguee词典

于2009 年赢得足球员个人所有顶级荣誉的奖项后,包括欧足联的金球奖,2010年他再接再厉, 连续第二年赢得这最具声望的大奖。 audemarspiguet.com. audemarspiguet.com. 於 cn.linguee.com -

#10.分紅、抽獎、年終獎金⋯⋯這些跟「尾牙」相關的英文怎麼說?

你知道今年尾牙的頭獎是什麼嗎? Year-end bonus 年終獎金. 年終獎金的英文,其實就是year-end後面再加上bonus(紅利,獎金),很簡單吧! I hope I'll ... 於 www.thenewslens.com -

#11.雲端發票e起抽大獎

參獎2名. LG 濕拖無線吸塵器. 肆獎5名漢神禮券6,000元伍獎10名漢神禮券3,000元. 注意 ... 英文姓氐前2位英文 2. 預設密碼: ID後3碼+ 生日6碼. 帳號. ID. 密碼. password. 於 www.hanshin.com.tw -

#12.你问我答/ Prize、award、reward 这三种“奖” 的区别是什么?

在第二个例句中:“I'm treating myself with a piece of cake as a ... Like a duck to water “如鱼得水”的英文表达. Episode 150827 / 27 Aug 2015. 於 www.bbc.co.uk -

#13.尾牙、年終獎金、分紅的英文怎麼說?5 個年末必學職場單字

你知道今年尾牙的頭獎是什麼嗎? Year-end bonus 年終獎金. 年終獎金的英文 ... 祝大家尾牙都中大獎! (本文出自VoiceTube 看影片學英語). 繼續閱讀 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#14.参赛方法| 红点设计概念大奖

它们可能已经做了上市前的宣传,但尚未在2024年6月2日前正式推向市场。 此外,参赛者需要同意一般条款和条件。请下载并阅读相关条款和条件。 (该份文件仅提供英文版)。 於 www.red-dot.org -

#15.【教學妙點子】 學英文抽大獎

第一特獎的獎品,我請學生投票決定,上學期他們選出的是檯燈,這學期最高票的 ... 雖然採買這些獎品需要一些費用,但只要少吃一次餐館、少買一件衣服就可以換得八個班級、二 ... 於 www.merit-times.com -

#16.快來對千萬大獎!今年3、4月統一發票完整獎號出爐

至於今年1、2月統一發票特別獎「06634385」出現14張中獎,其中2張未領 ... 英文:為未來打下關鍵基礎. 21:072023/05/31. 政治 · 通膨成全球難題華航謝世謙 ... 於 www.chinatimes.com -

#17.「抽獎」英文是Draw 還是Lottery?

Lottery 也有抽獎的意思,不過它只有名詞的用法,而且lottery 通常代表具有大獎的遊戲,大部分都是大量的獎金,因此中文翻譯使用「樂透」二字頗為貼切。和上述draw / ... 於 english.cool -

#18.2023台灣燈會在台北奪美國繆思大獎13獎

燈會討論度最高、最具藝術感的「源展區」,以新住民燈區及客家燈區獲得繆思創意獎「活動創意類」2項鉑金獎、2項金獎。 ... 【2024 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#19.香港代表團於第十九屆亞太資訊及通訊科技大獎贏得16個獎項 ...

香港代表團本月十九至二十二日在越南下龍舉行的第十九屆亞太資訊及通訊科技大獎中成績驕人,奪得六個大獎和十個優異獎,得獎數目冠絕15個參賽成員經濟 ... 於 www.info.gov.hk -

#20.【亞洲電影大獎】濱口竜介《在車上》奪最佳電影阿部寬全英文 ...

最大獎最佳電影則由奧斯卡最佳國際電影《在車上》獲得,同時獲2技術獎項,為最大贏家,導演濱口竜介、演員西島秀俊、岡田將生等都到場共享喜悅。 於 www.mirrormedia.mg -

#21.【商用英文】「尾牙」、「年終獎金」英文單字一次學

尾牙中可以表揚表現特殊的員工們,例如最佳業績(best in sale)、全勤獎(perfect attendance),也可以是一些比較有趣的獎項,例如最佳辦公桌布置(best ... 於 funday.asia -

#22.高市舉辦房仲業奧斯卡「金仲獎」 總統蔡英文出席表揚

陳其邁致詞時首先熱情歡迎大家來訪高雄,介紹高雄有山、海、港等特色,並提及近期城市競爭力調查評比,說明高雄從兩年前六都最後一名,躍升至去年六都第二 ... 於 n.yam.com -

#23.大獎麵包

*實際販售品項及數量依門市現場為準*. prev. next. 荔枝玫瑰. 再度征服世界的味蕾 ... 保存期限:常溫2天,冷凍2星期. prev. next. 粉紅帶萌. 〔目前暫停販售〕. ☆2018 世界 ... 於 www.wupaochun.com -

#24.蔡英文親臨金仲獎全聯會估房市盤整成本大漲房價難跌

金仲獎是每年房仲業年度盛事,金仲獎舉辦22年以來,已表揚營業員組及經紀人組楷模逾1300人,從這些優秀楷模中,精選出評審團大獎得主共近百位,過去除 ... 於 tw.nextapple.com -

#25.講英文不夠國際?」金球獎名單,再掀好萊塢「亞裔歧視」風暴

它被視為年度最佳電影之一,獲得美國日舞影展劇情片單元的評審團大獎,更被看好有望成為繼《寄生上流》後第2 部獲得奧斯卡「最佳電影」的韓語發音電影。 於 crossing.cw.com.tw -

#26.英语翻译一等奖,二等奖,三等奖,优秀奖用英语怎么说

“优秀奖”用英文怎么说? 优秀奖: 1.honorable mention 2.recognition award (汉英农牧林大词典) 中国作品演奏优秀奖发给了 ... 於 zhidao.baidu.com -

#27.六合彩投注資料 - 香港賽馬會

訂為不少於港幣800萬元。 二獎, 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」, 獎金會因應該期獲中二獎注 ... 於 is.hkjc.com -

#28.佳音英語| 2022預約試讀抽大獎

第一重、第二重中獎者須於2022/9/30(五)23:59前主動私訊主辦單位FB粉專「佳音英語-Joy English」,提供必要的領獎資料,依各獎項不同,需提供的資料內容亦不同(如現金匯款 ... 於 2022joy.joy.com.tw -

#29.【2023高雄蓮潭燈會】在地消費抽大獎

1.抽獎資格:若因填寫的發票號碼、發票金額錯誤,或非高雄市左營區的消費發票、收據,經查證不符資格者,將取消得獎資格。 2.活動獎項及抽獎規劃:活動 ... 於 khh.travel -

#30.好想好賞中大獎

二獎. $50,000電器禮券 (2名). 10474103. 10679319. 三獎. $20,000傢俬禮券(5名) ... 本條款及細則的中英文版本倘有歧異,概以中文版本為準。 活動詳情請留意場內宣傳海報 ... 於 www.linkhk.com -

#31.TiBE 台北國際書展

2024書展大獎及金蝶獎徵件起跑歡迎台灣原創作品踴躍報名! 參觀資訊INFO. more. 一般民眾 展覽時間: ○2024/2/20(二)-2/22(四)10:00~18:00 ... 2023台北國際書展中、英文 ... 於 www.tibe.org.tw -

#32.奧斯卡橫掃7項大獎!《媽的多重宇宙》為何被眾多影評盛讚 ...

2023年金球獎公布得獎名單,演出該劇的楊紫瓊、關繼威,憑藉劇中精彩表現 ... 在第二章「碧落黃泉」(Everywhere)之中,我們看見了不同宇宙的秀蓮,都 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#33.金仲獎揭曉信義房屋3人奪評審團大獎| NOWnews 今日新聞

今年金仲獎頒獎典禮移師高雄市舉辦,包括蔡英文總統、市長陳其邁等重量級 ... 2年後,當年他僅25歲就選上店主管,並持續培育新人,曾有同仁癌末的母親 ... 於 today.line.me -

#34.中華民國景觀學會「2022第十屆台灣景觀大獎」徵選辦法

(三) 屬於第八類具體實踐IFLA APR Landscape Charter之作品參賽重點:. 1. 必須為已完成之作品。 2. 計畫名稱與報名資料皆以英文呈現及繳交 ... 於 www.landscape.org.tw -

#35.特等獎

特等獎/特等奖 (tèděngjiǎng) is usually the highest prize awarded, followed by 一等獎/一等奖 (yīděngjiǎng, “first prize”), 二等獎/二等奖 (èrděngjiǎng, “second ... 於 en.wiktionary.org -

#36.雄女英語力一級棒英文閱讀寫作與科普單字大賽囊括各大獎

... 獎;高雄女中積極參與這項競爭強度高,又有教育深度的學習競賽,班級獲獎人數已累積第一名七人、第二名三人、第三名六人、金腦獎八人,學生組共二十四人得獎。雄女英文 ... 於 tw.yahoo.com -

#37.國立臺灣師範大學設計學系

賀富邦人壽與設計系鄧建國教授團隊設計– 獲2023美國MUSE設計大獎. 2023-09-12. 淺葉 ... 賀本系112級學生作品【 Reneed 】獲2023金點概念設計獎標章. 2023-09-12. 日本tmc ... 於 design.ntnu.edu.tw -

#38.米其林指南年輕主廚大獎得主蔡元善與古俊基最想告訴新一代 ...

「一直以來T+T 都是做我們自己喜歡的事,做好我們自己想做好的事,真的沒有想過會來這裡拿這個獎。」 ... 每月即時新增名單:2023 年二月4 家新入選《臺北 ... 於 guide.michelin.com -

#39.買馬牌輪胎送600元foodpanda電子禮券抽大獎日本星野 ...

31/03/2021. 買馬牌輪胎送600元foodpanda電子禮券抽大獎日本星野集團「. 得獎名單公告日期:因疫情嚴峻,原訂6/4公布第二重抽獎活動中獎名單,將延至疫情趨緩後再進行 ... 於 www.continental-tires.com -

#40.今彩539 遊戲介紹

開獎時,開獎單位將隨機開出五個號碼,這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼,也稱為「獎號」。您的五個選號中,如有二個以上(含二個號碼)對中當期開出之五個號碼,即 ... 於 www.taiwanlottery.com.tw -

#41.女二【臺北文學獎年金大獎獲獎作品】 (Traditional Chinese ...

女二【臺北文學獎年金大獎獲獎作品】 (Traditional Chinese Edition) - Kindle edition by 鄧九雲, 朱理安. Download it once and read it on your Kindle device, PC, ... 於 www.amazon.com -

#42.新北市紀錄片獎 - 新北市政府

台中場戶外放映#活動延期公告‼️ 原訂於9月2日(星期六)於台中車站站前廣場舉辦之「2023新北紀錄片獎系列活動- 星空放映場」... 金獎紀錄片《神人之家》強勢回歸新北 ... 於 www.doc.ntpc.gov.tw -

#43.花800元買威力彩「一次中8個獎」,差2個號碼奪得21億獎金! ...

威力彩頭獎得主能獲得鉅額獎金,不少民眾砸錢包牌,一名男網友於臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享,上一期威力彩獎金累積至21億,他總共用800元購買彩券,開獎當天發現 ... 於 www.storm.mg -

#44.明慧出版中心首本英文書籍獲大獎

在中國,這種可怕的侵犯人權行為已經持續了近二十二年。許多西方媒體都 ... 富蘭克林獎」表彰卓越的書籍編輯與設計,被認為是獨立出版商所能獲得的最高 ... 於 big5.minghui.org -

#45.Home - 國立雲林科技大學YunTech

報名時間:1... 09/12(二) 09:00 · 語言中心英文加強班免費招生中. 國立雲林科技大學 ... 2022年澳門國際發明展3金2銀2特別獎. 2022-10-20. 雲科榮耀icon · 研究發展處 · 賀 ... 於 www.yuntech.edu.tw -

#46.條款和細則| James Dyson 設計大獎

4.9.2. 詹姆士•戴森設計獎證書。 4.10. 所有獎項如需頒發獎金,將會以當地的貨幣支付,匯率以公佈得獎當日之匯率來計算。Dyson將於國際冠軍得主公佈後60日內支付各地區冠軍 ... 於 www.jamesdysonaward.org -

#47.2024第20屆「金蝶獎」台灣出版設計大獎開始徵件!

二、主辦單位:財團法人台北書展基金會協辦單位:國立臺灣師範大學圖書館 三、評選 ... 4.得獎作品應於接獲通知後,補送中、英文相關詳細資料及書籍樣書2本,以便辦理 ... 於 khcc.kcg.gov.tw -

#48.凱迪克大獎2:堅強又善良的他們(可當著色繪本使用)【進入 ...

出版日期:2022/03/04 ; 內容簡介. ☆本書獲美國圖畫書最具聲望獎項:凱迪克大獎金牌獎。 · 細緻黑白畫風,讓本書亦可當著色繪本,一舉兩得。 · 本書讓讀者進入歷史軌道,了解 ... 於 www.books.com.tw -

#49.香港職業安全健康大獎

ENGLISH, 繁體, 简体. Facebook Instagram LinkedIn ... 場刊內容包括大獎資料、活動程序表及入圍機構的職安健實務分享。 場刊. 「第二十一屆香港職業安全健康大獎」得獎名單. 於 www.oshc.org.hk -

#50.【實用】樂透英文大彙集:刮刮樂、中頭獎 - VoiceTube BLOG

1.彩券lottery ticket · 2.刮刮樂scratch-off (lottery ticket) · 3.頭獎the first prize/ jackpot · 4.中獎號碼winning numbers · 5.簽注 bet · 其他樂透相關 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#51.如何使用正确的英文词汇系列讲座(24): 不同程度的中奖 ...

玩游戏,中奖了win prize, 中个迷你奖,mini prize;小奖,minor prize, 大奖, major prize, 超级大奖, super prize, 巨奖, mega prize。 於 blog.sciencenet.cn -

#52.抽籤、猜拳、轉瓶子....這些小遊戲的英文要怎麼說?

... 二十歲之未成年人),則您在加入會員前,請將本 ... raffle 摸彩、抽獎. 大獎人人都想要,這時候要決定誰可以抱走大獎,大家最常採取的方式就是「抽獎」。 於 www.hopenglish.com -

#53.🏅Billie🍹5千堂慶祝會拿大獎🍹誰是幸運兒?倒數120堂🥳 一對 ...

英文 家教. qwdrej.png?1643443038. Billie 5千堂慶祝會拿大獎 誰是幸運兒?倒數120堂 . 頭獎1名 2獎3名舉手報名 . 4930堂英文課完成. 關注. play-gray.d2e7c11.png ... 於 tw.amazingtalker.com -

#54.幸運抽獎

吃喝玩樂人人有獎 · 大獎: Sony ZV-E10可換鏡頭影像網誌相機 (每周 1 名,共 4 名) · 二獎: PlayStation®5 主機 (每周 1 名,共 4 名) · 三獎: Beats Studio Buds - 真無線消 ... 於 www.wellcome.com.hk -

#55.哈旅行大抽獎總值超過50萬大獎等您來抽!

... 二獎, 台灣來回機票. 姓名, Email, 獎項, 獎品. Ng Yan Sheng, ysng28************, 特獎 ... English. Traditional Chinese; Simplified Chinese; English. Traditional ... 於 www.haplaytour.com -

#56.金仲獎揭曉信義房屋3人奪評審團大獎

今年金仲獎頒獎典禮移師高雄市舉辦,包括蔡英文總統、市長陳其邁等重量級 ... 2年後,當年他僅25歲就選上店主管,並持續培育新人,曾有同仁癌末的母親 ... 於 news.pchome.com.tw -

#57.公館鄉興煥投注站屢開大獎婦人騎20公里單車試手氣

「我愛錢啊!」曾開出台彩史上最高八‧二億元彩金的公館鄉興煥投注站,昨天一開店就湧入大批人潮搶搏威力彩上看十億元的頭獎,一名徐姓婦人還專程從造 ... 於 news.ltn.com.tw -

#58.校園話題人物:英文二陳彥伶政大金旋獎

校園話題人物:英文二陳彥伶政大金旋獎--創作組冠軍和評審團大獎. 校園話題人物:英文二陳彥伶政大金旋獎--創作組冠軍. 申請照片 ... 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#59.大獎二獎英文的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

Lottery 也有抽獎的意思,不過它只有名詞的用法,而且lottery 通常代表具有大獎的遊戲,大部分都是大量的獎金,因此中文翻譯使用「樂透」二字頗為貼切。和上述draw / ... 於 learning.mediatagtw.com -

#60.填問卷抽大獎活動★☆ 利害關係人關注議題調查問卷

... (二)至112年4月10日(一). 活動抽獎獎品如下: 【一獎】 Marshall Emberton 藍牙喇叭(黑底白字款)*2. 【二獎】 惠蓀藍鵲咖啡豆*20. 【三獎】 質感小禮堂馬克 ... 於 usr.nchu.edu.tw -

#61.【學英文贏大獎】「迪士尼美語世界」IG拍片遊戲爭奪一套3張 ...

一獎︰迪士尼樂園「奇妙處處通」金卡(成人兩張、小童一張)$6044(名額1個). 二獎︰ 香港迪士尼樂園酒店staycation $2500 (名額2個). 三獎︰ Play ... 於 topick.hket.com -

#62.Jella 語言星球- 【抽獎、中獎英文怎麼說?】 也別忘了抽 ...

【抽獎、中獎英文怎麼說?】 也別忘了抽iPhone Xs、Apple Watch 等大獎只到2/11 https://jella.tw/meet_english 今天來學學抽獎相關英文! 於 www.facebook.com -

#63.聯邦文教基金會: 歡迎光臨

印象大獎吳佩珊新人獎許庭皓貢獻獎陳進大師. 「聯邦2022美術比賽」得獎名單揭曉 ... 獎&第20屆印象大獎比賽入圍名單揭曉 詳情入圍名單 · More. 2001 Union Bank. All rights ... 於 ubot.org.tw -

#64.統一發票111年1-2月千萬獎號碼:18927486 | 生活

Would you like to go to CNA's English website, “Focus Taiwan" ? ... 統一發票110年11-12月千萬大獎至今還有4張未領 統一發票110年11-12月千萬 ... 於 www.cna.com.tw -

#65.VISION 2022 臺大校園徵才 - 學生職業生涯發展中心

工海所碩二 R095*50*2 闕*哲 ... 友達光電, 1. 當天參加掃專屬QR code填寫線上履歷,將有3次抽獎機會,有機會 抽中iPad+Apple Pencil、Switch Lite等大獎,得獎名單公告於 ... 於 career.ntu.edu.tw -

#66.【第56屆廣播金鐘獎】警廣勇奪2大獎

由文化部舉辦之第56屆廣播金鐘獎於110年9月25日在國父紀念館舉行,警察廣播電臺計有10件作品入圍,成功奪得2座大獎,表現傑出! 獲頒獎項及人員如下: 於 www.moi.gov.tw -

#67.空間數據共享平台大獎2023

最具創意獎. 500. 500. 500. 2,000. 最佳匯報獎. 500. 500. 500. 2,000. 最貼題獎(每組別各3名) ... 中文譯本僅供參考,文義如與英文有歧異,概以英文本為準。 聯絡方法. 電話 ... 於 csdigeolab.gov.hk -

#68.曉明女中

臺中市英文菁英盃冠軍(高中專業英文詞彙組) ... 112大學多元入學榜單. 112大學多元 ... 本校學生參加「第二十屆中臺灣聯合文學獎」,表現優異! ... 賀!本校學生參加 ... 於 www.smgsh.tc.edu.tw -

#69.六合彩- 維基百科,自由的百科全書

最多人中頭獎的紀錄,出現在1997年7月5日香港回歸金多寶攪珠,共39注中,每注(5元一注)派707,770元。 二獎相關紀錄. 最高的二獎派彩紀錄,出現在2016年1月2日,一注( ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.ESG特輯及最新資訊- BDO

靈活和包容的工作環境確保高效及健康的業務發展(只提供英文版本). 了解更多 · 第二 ... 大獎得獎名單. 第二屆大獎顯示傑出香港上市公司正提升披露質素,以回應投資者及持 ... 於 www.bdo.com.hk -

#71.4款兔年新春刮刮樂,頭彩「8000萬大獎」帶回家! - 娛樂城

2023年新春刮刮樂來了,到富遊的RG電子,感受看似浪費大量金錢卻可以實現中頭獎夢想的快樂吧! ... 完整英文意思. HUN, 新臺幣100元, Hundred. TWO, 新臺幣200元, Two ... 於 wager.tw -

#72.2023臺中購物節-活動辦法

網站導覽 English 常見問答 聯絡我們 臺中市政府 · 台中通. 登入 店家登入. 活動辦法. 千萬大獎等著你,超級幸運兒就是您~成就最大夢想。 ::: 首頁; 活動辦法. 活動辦法. 於 fun.taichung.gov.tw -

#73.國立東華大學NDHU, National Dong Hwa University - NDHU

全國共計25支隊伍參加,國立東華大學3支團隊共獲得螢光點點獎、農村亮點獎、最美 ... 974301 花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號|統一編號:08153719. No. 1, Sec. 2, Da Hsueh ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#74.金點設計獎Golden Pin Design Award

「金點設計獎」在1981年創立於台灣,現由「台灣設計研究院」辦理獎項與策劃頒獎典禮及相關活動。2014年起開始走向「全球華人市場最頂尖設計獎項」的新定位,為華人設計 ... 於 goldenpin.org.tw -

#75.《MOVING異能》大結局!入圍6大獎超狂韓孝周「8字手寫信 ...

... 《MOVING異能》,昨(20日)迎來大結局,一二 ... 尤其是柳承龍和韓孝周在社群網站上分別用韓文和英文向粉絲告別,并表達了對觀眾的感謝。 於 star.setn.com -

#76.「飛遇世界鉅賞」機票禮遇抽獎活動

... 獎資格。 可以更改目的地和/或旅行艙位並補足差價嗎? 不可以,所有機票一旦預訂 ... Korea - English · 한국- 한국어 · Malaysia - English · Maldives - English · Myanmar ... 於 flights.cathaypacific.com -

#77.條款及細則| 2023 年菁英合作夥伴大獎

... (2) 於線上展示得獎者的經歷。參賽者允許Google 在行銷資料中使用參賽者分享的線上 ... 英文版規則中的條款為準。 20. 問題。 若對本競賽有任何相關問題,包括得獎者的 ... 於 premierpartnerawards.withgoogle.com -

#78.头奖破6亿啦!Powerball 美国彩票强力球科普,中奖秘诀一帖 ...

Powerball 强力球累积奖金已累积至6.72亿美元,选择一次兑现的话,就能拿到3.205亿美元(税前)。PowerBall逢一三六晚开奖,花2美元,或许这次大奖的 ... 於 www.dealmoon.com -

#79.英文- 20230922 - 每日明報

周潤發獲亞洲電影人獎下月釜山領獎許鞍華紀錄片《詩》入選Icons單元. 日期 ... 二次 (17:59) · 體育 · 籃球世盃|中國挫安哥拉取今屆首勝日本再演熱血反勝挫 ... 於 news.mingpao.com -

#80.下個富翁是你嗎!5、6月尚8張千萬發票沒人領他58元外送費 ...

... 獎(新台幣1千萬元)自8月6日開放領獎後,仍有8張無人認領,而特獎(新台幣2百萬元)亦有5張找不到得主。而在未認領的千萬元大獎 ... 今年5、6月統一發票 ... 於 www.ctwant.com -

#81.尾牙抽大獎!抽獎英文怎麼說?

win the first prize / hit the jackpot 中頭獎二獎second prize、third prize 三獎….以此類推. 【例句】. He got the first prize. 他中了頭獎。 於 www.soeasyedu.com.tw -

#82.獲獎紀錄-遠東新世紀股份有限公司

... 獎-「英文報告獎」. 贈獎單位:台灣永續能源研究基金會. 2018年11月. 本公司榮獲台灣 ... 第四屆第二次台灣精品獎. 贈獎單位:經濟部國貿局. 1994年11月. 徐旭東董事長獲 ... 於 about.fenc.com -

#83.【Gethema11 週年酬賓大抽獎】 我地Gethemall今年11歲喇! ...

... 大獎:日本東京雙人來回機票(1套) 二獎:澳門噴射飛船雙人來回船票(2套) 三獎 ... 英文虎報「推廣生意的競賽牌照號碼:057219」 Gethemall 保留活動所有最終決定權✨" 於 www.instagram.com -

#84.中華民國教授學會-企業評選

英文 水晶獎座榮譽證書. 水晶獎座 ... 另外將不定期舉辦企業家聯誼會活動邀請得獎企業參加。 二、獎項類別. 台灣優良室內設計師大獎、創意空間美學設計獎、當代新銳設計師獎 於 www.rcma.org.tw -

#85.尾牙抽大獎、集資中頭獎!領紅包前先搞懂「意外之財」要扣稅 ...

公司年終尾牙舉辦抽獎,獎金及摸彩品該如何辦理扣繳? · 中獎金額價值2萬元以下得免扣繳但須申報;中獎金額價值1000元以下免扣繳也免申報 · 集資購買彩券中 ... 於 www.gvm.com.tw -

#86.「我中獎了」用英語應該怎麼說?

... 二次修改或截取片段盜用, ... 另外一種表達叫做「hit the jackpot」,這是一個俚語,意思是「中大獎、中頭彩」。 jackpot:在碰運氣遊戲中的頭獎、最高獎( ... 於 kknews.cc -

#87.過年全台瘋彩券!但你知道「刮刮樂」、「槓龜」英文怎麼說嗎?

頭獎就是第一名的意思,依此類推其他二獎(second prize)、三獎(third prize)的說法和序數相同。頭獎還可以用jackpot來說,因為jackpot最早是指吃角子 ... 於 www.ettoday.net -

#88.PMQ元創方千萬人次萬千感謝大抽獎

禮品一共分為終極大獎、大獎、中獎、細獎和安慰獎五種。得獎者可即時於 ... 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。 分享. Facebook Twitter Sina ... 於 www.pmq.org.hk -

#89.澳大利亞國際大獎原文書12冊+1點讀筆原價4200 特價2190元

... ✍️第一套~世界國際大獎繪本英文點讀書 全套12本,定價$3000 ,談愛與感恩、給予愛與自由、做個有溫度的孩子、欣賞繪本之美、發現自我價值等等 ✍️第二套~義大利 ... 於 nanmenbookstore.com.tw -

#90.中華民國景觀學會「2022 第十屆台灣景觀大獎」徵選活動開跑

第八類為具體實踐IFLA APR Landscape Charter 且以英文報名參賽之已完成作品。(詳參活動網站)。 二、對象- 參賽對象主要包括,但不限於下列:. (一)規劃、 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#91.第四十五屆獎勵優良影像創作金穗獎徵件須知

二、獎勵方式. (一)影片獎. 1. 金穗大獎:一名,不限類別,頒發獎座一座及獎金新臺幣六十萬元,獎勵對象為導演。 2. 以下每項各一名,頒發獎座一座及獎金新臺幣三十萬 ... 於 ghsa.org.tw -

#92.第二十三屆旺宏金矽獎- SiBER FUNK 眾矽派對

... 英文名稱、團隊成員等相關資料)。 ... 邀請產官學界專業人士共同評選(擔任入圍參賽指導老師除外),決賽成績將於比賽完成後密封,並於頒獎典禮時公佈設計及應用組獲得大獎 ... 於 www.mxeduc.org.tw -

#93.歷史沿革及榮耀

AMC空中美語集團於1979年由胥宏達先生所創立,深耕臺灣40年的教學出版經驗,專業與優質的教學品質屢獲大獎肯定,更值得英語學習者的信賴。 ... 英文系、所畢業之優秀人才 ... 於 www.english4u.net -

#94.臺灣《安永企業家獎》/ EY Entrepreneur Of The Year™ Taiwan

臺灣《安永企業家獎》年度大獎得主. 在臺灣,安永持續透過《安永企業家獎》的舉辦 ... 專精於併購交易諮詢一站式服務,已參與超過二百件併購投資案件,規模自二百萬美金至二 ... 於 www.ey.com -

#95.華航摘下三大獎連續8年獲台灣企業永續獎肯定

... 二名佳績,也六度入選富時社會責任(FTSE4Good)新興市場指數及三度入選「臺灣永續指數」。華航未來將持續以「成為台灣首選航空公司」的願景,為企業 ... 於 www.china-airlines.com -

#96.香港工商業獎

香港工商業獎在政府全力支持下於二零零五年設立,由一九八九年設立的香港工業獎及 ... 每個獎項組別設有組別大獎、組別獎及組別優異證書三級獎項。每屆頒發組別大獎一名 ... 於 www.tid.gov.hk -

#97.僑務委員會《2021 海外華文媒體報導大獎》 活動辦法

*WORD 檔報名表單:中、英文版報名人資料;參賽作品簡介說明;mp3. 作品檔案雲端連結 ... (2) 「特別獎」之獎項將選出初審入圍作品,入圍即頒予入選證. 明;複審將就入圍 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#98.統一發票給獎辦法 - 全國法規資料庫

English · 會員登入. 小字型; 中字型; 大字型. Toggle navigation. 全國法規資料庫 · 整合 ... (二)二獎:統一發票末七位數號碼與中獎號碼之末七位完全相同者,獎金新臺幣 ... 於 law.moj.gov.tw -

#99.1984: 喬治歐威爾120歲誕辰紀念X 法國國際漫畫大獎得獎作品

得獎英文. 內容簡介. 內容簡介「戰爭就是和平.自由就是奴役.無知就是力量」 反 ... ──喬治‧歐威爾·誰掌控過去就掌控未來──自由,是擁有說「二加二等於四」的權力。 於 www.eslite.com