台北文字刺青的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝明杰寫的 老神再在Ⅲ:破繭而出(修訂版) 和MarilynYalom的 天真的目擊者:二次大戰的孩子們最後的回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北文字刺青的推薦與評價,DCARD、PTT、PINTEREST也說明:在台北文字刺青這個產品中,有703篇Facebook貼文,粉絲數超過2,603的網紅Luis tattooer,也在其Facebook貼文中提到, Orchid / geometric 蝴蝶蘭⠀ ⠀ Tattoo by Luis • ...

這兩本書分別來自商周出版 和貓頭鷹所出版 。

南臺科技大學 行銷與流通管理系 蔡雅玲、施坤壽所指導 楊宜芳的 以計畫行為理論探討客製化團體服之購買意願-知覺價值為干擾變數 (2021),提出台北文字刺青關鍵因素是什麼,來自於計畫行為理論、知覺價值、客製化團體服、購買意願。

而第二篇論文輔仁大學 心理學系 宋文里所指導 簡郁璇的 身體彩繪:自我、轉變、療遇 (2021),提出因為有 身體彩繪、心理移動、即興創作、療遇的重點而找出了 台北文字刺青的解答。

最後網站胸前刺青是傷疤! 樂天女孩雅涵揭「遭集體霸凌」:提醒自己勇敢則補充:張雅涵近日上琳妲的YouTuber頻道「琳妲是0蛋」時,秀出身體多處刺青,其中,左胸前上的一串英文字 ... 台北吃麻辣火鍋側拍帥照瘋傳. 2023-09-20 08:47:26.

老神再在Ⅲ:破繭而出(修訂版)

為了解決台北文字刺青 的問題,作者謝明杰 這樣論述:

固著的型態不是生命的本質,流動才是。 ★台灣版「與神對話」睽違四年「破繭而出」 「老神」直白分享「創造生命奇蹟」心法 王榮裕(金枝演社創辦人) 白曛綾(國立交通大學環工所所長) 李忠儒(戀家小舖創辦人) 阮丹青(音樂創作人) 唐立淇(星象專家) 廖閱鵬(催眠大師) ◎直心推薦(依姓氏筆畫序) 正如作者所說:「我這人沒有傲人的學歷或什麼大學問,就只有一點努力活出生命經歷的勇氣。靠著這丁點莽撞愚魯的勇氣,讓我在生命過程中,透過各式各樣的行為去探索與瞭解自己,去觀察『生命』和『活著』是怎麼一回事。」 人類生命的「任務」,便是「圓滿關係」與「學習愛」。於是在這一本書裡,要討論幾個生

命裡的重點,以及新時代關注的心靈議題:金錢、關係、愛、恐懼、心想事成、自由意志、平行宇宙……等。盡管這些議題對心靈圈的人而言看似耳熟能詳,但「老神」總能以他直指人心的口吻,一再破解作者(或讀者)的心靈疑惑,挖掘作者(甚至是讀者)的內在底蘊。 至今「老神」所分享的「創造生命奇蹟」的心法一直在增加著,這過程中,不論是作者用演講口述或是臉書的文字記錄,都見證著祂真實地存在每個人心中。 或許你要問:「如果我內在有神,那現在的『我』是誰?」正是這樣的大哉問,驅使人們走進心靈的世界……很多時候,正因為你不知道你是你,所以你才是現在的你。當你找到答案,那一份來自神性的力量就為你開啟,而你的生命也將開始完

全不同的精采。那一份你本自存有的「神力」,將會帶領你去見識所有你腦袋無法想像的境界…… 推薦引文 雖然最終我們還是必須面對自己的困境,獨自尋找解答,但書中片段多少都會發生在我們每個人身上。明杰這本書可以讓人得到很多力量,是一本實實在在的心靈成長工具書。 ——王榮裕(金枝演社創辦人) 我看到一個清楚自己,也勇於面對自己、非常真實的人……明杰和神的對話,與其說是小我與神的對談,不如說明杰已經成為一個成功的引言人,不僅問出很棒的問題來,更補充了許多自己的觀點。 ——白曛綾(國立交通大學環工所所長) 在遇到老大前後的明杰,他雖然還是相同的靈魂,但所綻放出來的光芒卻完全的不同。如果以

前他的靈魂只是一朵隨時會迎風而熄的小火花,現在他靈魂所綻放出來的光芒,已經足以溫暖及療癒他身邊的每個人。 ——李忠儒(戀家小舖創辦人) 大道至簡。越簡單的事物,越契合於道。明杰是個簡單的人,有一顆簡單的心,是以與道不遠。本書中,明杰與內在的神之對話,屢屢讓我或忍俊不住,或擊節讚賞,或別有啟發,真乃值得推薦之好書! ——廖閱鵬(知名催眠大師)

台北文字刺青進入發燒排行的影片

請打開cc字幕 有中文

FB搜尋 - 飆捍 按讚搶先看 獲取最新消息

惡名昭彰 全新官網 - https://www.notorious-npng.com/

飆捍粉絲團 - https://goo.gl/urXSnz

成吉思汗粉絲團 - http://t.cn/EqUJvNn

IP乳清連結 - https://www.infinitepowershop.com/

---

主持人: 陳之漢

來賓: 謝和弦

製作人兼導播: 小宇

攝影兼燈光: 羿麟+大宇

後製: 大宇

-

#R館SHOW #館長直播秀 #謝和弦

以計畫行為理論探討客製化團體服之購買意願-知覺價值為干擾變數

為了解決台北文字刺青 的問題,作者楊宜芳 這樣論述:

隨著消費意識及消費型態的轉變,年輕人越來越懂得展現自己的獨特品味,許多企業也紛紛搶搭客製化商品的熱潮,因此興起客製化市場的龐大商機,期盼帶給消費者獨一無二、與眾不同的專屬感受。本研究旨為探討計劃行為理論之態度、主觀規範、知覺行為控制對客製化團體服購買意願的影響,並以知覺價值為干擾變數,藉以瞭解消費者在不同知覺價值下,對於客製化團體服的態度、主觀規範、知覺行為控制對客製化意願之影響。本研究主要以購買過或穿著過客製化團體服之消費者為研究對象,並採用便利抽樣及滾雪球抽樣法,透過google問卷調查方式蒐集資料,而實際有效問卷為259份,並以SPSS統計軟體進行樣本之分析。研究結果發現:1.消費者對

客製化團體服之「態度」、「主觀規範」、「知覺行為控制」對「客製化意願」有正向顯著影響為部分成立,其中以「態度」之影響為最大;2.「知覺價值」對「客製化意願」有正向顯著影響為部分成立;3.「知覺價值」對態度與客製化意願之間具有負向干擾效果,而「知覺價值」對主觀規範與客製化意願及知覺行為控制與客製化意願之間並沒有干擾效果。由本研究結果得知,消費者對於客製化團體服的購買意願最主要是受到「態度」的影響,加上「主觀規範」的推薦及建議,與「知覺行為控制」自我能力確認以及「知覺價值」的認知,才能有效提升「客製化意願」。

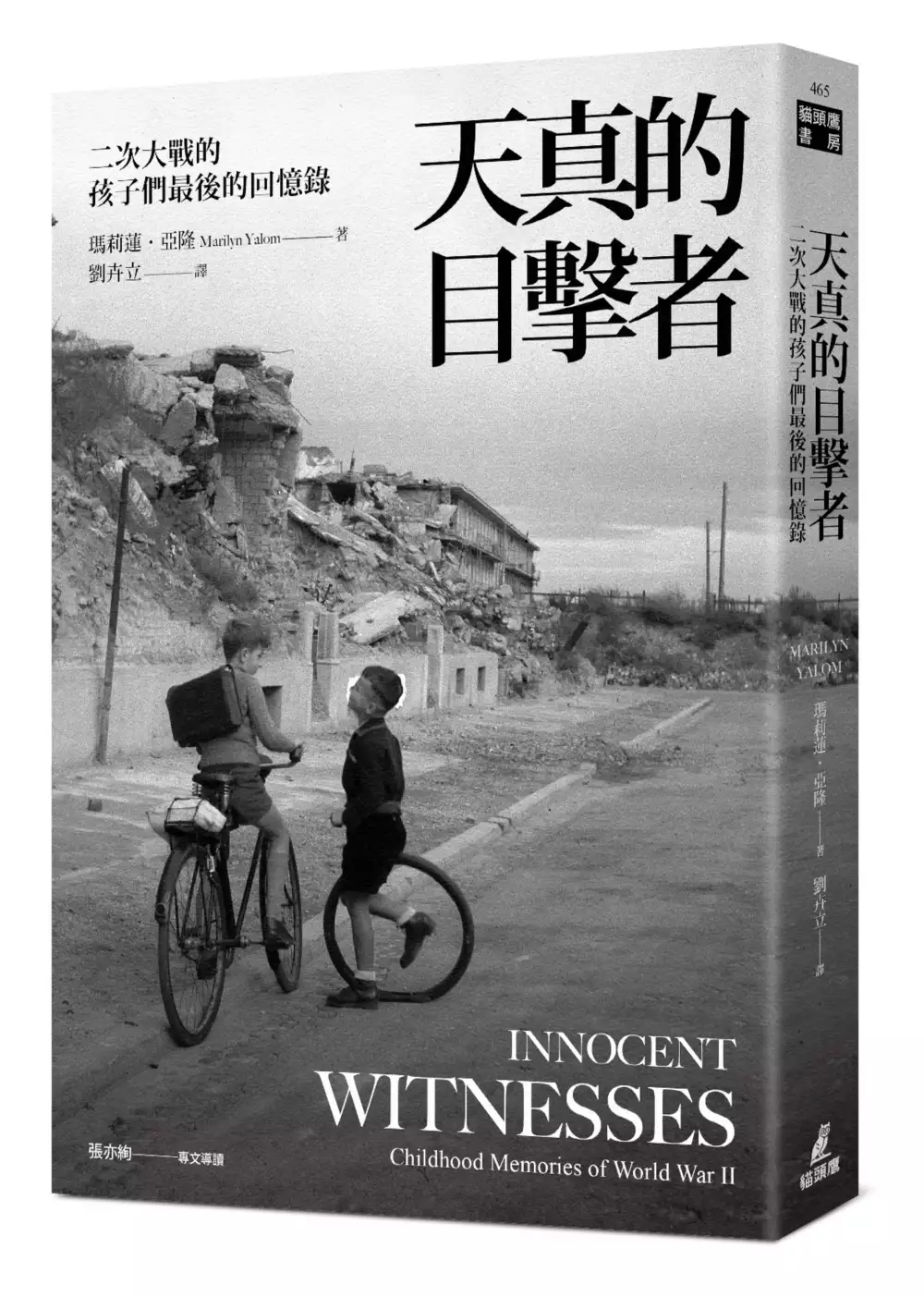

天真的目擊者:二次大戰的孩子們最後的回憶錄

為了解決台北文字刺青 的問題,作者MarilynYalom 這樣論述:

我寫下來,因為我們是最後的見證人。 ◎女性主義史學經典《乳房的歷史》作者瑪莉蓮.亞隆最後傳世作品 ◎美國亞馬遜書店 ★★★★★ 五顆星感動好評 在生命結束時,你會回想到什麼? 本書是知名女性主義歷史學家瑪莉蓮.亞隆,因為意識到自己將是二戰最後的見證人,而與六位友人一起留下的童年戰爭經驗書寫。這群八旬老人所寫下的並不是血肉橫飛的戰役,而是自己曾經如何以兒童的身分參與這場大人的戰爭,進而不可避免地被戰爭的經驗影響了日後的人生。 透過兒童視角凝視戰爭的多種面向 書中的主角們出身於不同國家,但童年都在二戰時期度過。身為兒童,他們對經驗有別於一般回憶錄描寫的戰場記憶。有人在非戰場的

美國過著還算安穩的生活,有人卻身在法國淪陷區目睹血腥的屠殺;有人在德國直接遭遇種族主義的迫害,有人則是納粹家庭的小孩,懵懂地旁觀親人犯下違反人權的罪行。多樣的童年記憶最終匯流,呈現了二戰複雜的面貌。 由身體書寫邁向生命書寫的深刻旅程 身為歷史學家與女性,亞隆的作品以性別關係為主軸,帶出許多人類社會中存而不論的權力結構。在本書中,她將關懷轉往與自身息息相關的童年戰爭經驗,透過個人的文字與口說回憶,令每個人的故事成為二戰的微觀歷史。此外,作者以童年為題,也因為兒童往往是戰爭場面最佳的見證者。他們的天真,卻給如今依舊充斥暴力與失落的我們一絲希望。 國內外好評 本書的每一段回憶都告訴

我們:大人的戰火,傷害孩童的心靈;暴力的記憶之網,無可掙脫。 ──伍碧雯(國立台北大學歷史學系副教授) 本書中譯本的出版具重要意義,將使台灣人對於二戰歷史與記憶的多元性與複雜性有更多認識與理解。 ──潘宗億(國立東華大學歷史學系副教授) 生活於二戰的一代的最後著作之一。這些觸動人心的故事,以動人的視角來看待這場發生於二十世紀的人類最大災難。 ──大衛‧甘迺迪(史丹佛大學歷史榮譽教授) 我們所聽到的故事出自一群倖存者,他們熬過了巨大的創傷,繼續活出充滿創造力的漫長人生。 ──湯婷婷(《女鬥士:鬼影幢幢中的少女回憶》作者) 他們的故事是一面鏡子,讓我們不得不面對自己,以及我們所能強

加在其他人身上的痛苦。本書迫使我們所有人思索我們是誰,最重要的是,我們想要成為什麼樣的人。 ──羅納德‧李奧帕德(「安妮之家」執行館長) 本書互不相同的二戰經歷融匯、貫穿成一本敘事文集,在這個特別的歷史時刻,這是一本不可或缺、發人深省的著作。 ──梅格‧克雷頓(《開往倫敦的最後一班火車》作者) 這本書恰逢其時的著作描述了衝突帶給兒童的創傷,以及這些創傷如何通過時間產生回響。 ──《柯克斯書評》 瑪麗蓮‧亞隆展現了她的才華,將記憶中的故事透過童年的純真無邪的過濾,匯聚在一起。她以非凡的技巧,將我們帶進這些生活在一個非凡時代的普通兒童的生活中。 ──海瑟‧莫里斯,《刺青師的美麗人生》作

者

身體彩繪:自我、轉變、療遇

為了解決台北文字刺青 的問題,作者簡郁璇 這樣論述:

本研究之目的在瞭解身體彩繪作為一種新的藝術創作媒介,透過即興創作呈現個人的身份認同,在當下那個「交流場」(Gergen稱之為「匯流」[confluence])之中引發了各自的心理移動(Psychic Transmutation),藉由繪畫以及身體彩繪這個儀式與動作來達成。研究者帶領身體彩繪工作坊,共招募六位成員,兩天12小時的半結構團體活動規劃,全程錄影錄音,於三週後進行參加完團體後之一對一視訊訪談,並將活動逐字稿整理編碼後,使用貝特森認識論的概念進行資料分析。根據研究結果,本研究得到以下結論:「自我」並非「身份認同」的產物,但「認同作用」卻非「心理移動」莫屬,改變(或變化)不是由設定目標的

治療法所生產,不必使用腳本,也沒有操作手冊,在現場就地取材,就自然可以發展出關係,這種關係像是一種在「療遇」中的即興催生,成員在安全的情況下改變行為與嘗試從未扮演過的角色,直接畫在皮膚上的顏色與圖像,讓身體感受更強烈,在短時間內成為某人/某事物,正如身體彩繪工作坊所例示的實情,某些成員在工作坊裡發生了「性別認同改變」的現象。

想知道台北文字刺青更多一定要看下面主題

台北文字刺青的網路口碑排行榜

-

#1.下樓英文 - nusassoa.online

... 刺青#英文刺青#文字刺青#花刺青#紋身#女刺青師#可愛刺青#線條刺青#卡通刺青#微刺青#台灣#台北刺青#新北刺青#新莊刺青#輔大台灣英文網站VoiceTube蒐集 ... 於 nusassoa.online -

#2.𝑬𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑪𝒉𝒊𝒖𝒆𝒉 阿雀▫️字體刺青師(@emch_letters)

Ambition & Vision ▫️專攻文字類刺青設計▫️開放客製歡迎預約諮詢 · 謝謝好友 ... 謝謝可愛的客人 ▫️Work at @analogtattoostudiotw 台北市信義區忠孝東路 · W 皇冠 ... 於 www.instagram.com -

#3.台北文字刺青的推薦與評價,DCARD、PTT、PINTEREST

在台北文字刺青這個產品中,有703篇Facebook貼文,粉絲數超過2,603的網紅Luis tattooer,也在其Facebook貼文中提到, Orchid / geometric 蝴蝶蘭⠀ ⠀ Tattoo by Luis • ... 於 beefsteak.mediatagtw.com -

#4.胸前刺青是傷疤! 樂天女孩雅涵揭「遭集體霸凌」:提醒自己勇敢

張雅涵近日上琳妲的YouTuber頻道「琳妲是0蛋」時,秀出身體多處刺青,其中,左胸前上的一串英文字 ... 台北吃麻辣火鍋側拍帥照瘋傳. 2023-09-20 08:47:26. 於 news.tvbs.com.tw -

#5.台北人氣微刺青推薦,韓系小圖、文字風格通通有!

隨著刺青文化的盛行,紋身不再侷限浮誇大圖,不只設計創新還推出精緻韓系小圖刺青,REME旅覓推薦台北微刺青店家,盤點手藝精巧的專業刺青師, ... 於 remetw.com -

#6.立陶宛攝影師來台交流「複景」展覽即日起宜蘭展出

... 刺青的特殊文化。 馬立優擅長以空拍的方式捕捉地景及城市的風貌,寬廣的 ... 台灣郵報紮根時事,傳遞真相透過文字與影像,傳達生活中每個瞬間. 於 taiwanpost.net -

#7.張再興飄江湖味胸前刺青擋不住殺青露燦笑搶合照

9月10日下午4點多,《孔雀魚》劇組在台北市龍山寺附近的巷內拍攝工作結束 ... 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利 ... 於 www.chinatimes.com -

#8.【台北特色刺青】找安刺青Find me Tattoo 台北刺青推薦

... 台北刺青店,中正區插圖刺青,台北紋身推薦,台北彩色刺青,中正區刺青蓋圖,台北刺青改圖推薦,中正區紋身,中正區刺青師推薦,台北紋身師推薦,台北tattoo,中正區tattoo,台北文字 ... 於 buzzdaily.tw -

#9.台北JJ TATTOO-英文刺青;文字刺青 - TikTok

來自JJTattoo 刺青 紋身藝術(@jj_i_tattoo) 的TikTok 影片:「 台北 JJ TATTOO-英文 刺青 ; 文字刺青 」。Myself - Bazzi。 於 www.tiktok.com -

#10.Pin on 台北匿名刺青西岸字體刺青文字刺青Lettering tattoo

Aug 4, 2021 - 710 Likes, 8 Comments - linbears (@linbears_inkognito_13inksc) on Instagram: “Work today on my bro @okc_badam, lettering healed . 於 www.pinterest.com -

#11.刺青控必看!25位台灣文青風刺青師IG推薦,寫實、抽象、幾何

刺青 工作室:任性刺青. 刺青師:劉瑾儀. 地點:台北. 喜歡水彩風暈染效果刺青的人,千萬不能錯過這家任性刺青!以流暢的線條勾勒出刺青圖案,再彷彿用 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#12.• 台北信義區刺青Re.Studio Tattoo x Nail | 如何挑選優質 ...

如果本身已有想紋身的圖樣或文字,可以將背後的故事及概念提供給刺青師,由刺青師親自設計繪製。 +認領圖:. 刺青師將自身所表達的想法繪製出圖樣作品, ... 於 cher324.pixnet.net -

#13.台北刺青𝕩客製專門(@punky565)

線上討論&報價請用ʟɪɴᴇ↓ ▫️ᴸᴵᴺᴱ ᴵᴰ:sky9812415 #認領圖示意圖點我 捷運站步行約10分鐘✖️禁止攜伴✖️DM ¨̮ 更新緩慢,感謝厚愛◞✧. 於 www.instagram.com -

#14.[推薦] 台北書寫體英文字刺青- 看板tattoo_ring - 批踢踢實業坊

個人覺得這類型的書寫體文字好美可惜這位刺青師在新竹所以想請問大家在台北有沒有推薦的書寫體英文字刺青師如果能給我ig的作品連結那就太感謝了謝謝 ... 於 www.ptt.cc -

#15.《大正的浪漫》:谷崎潤一郎小說〈刺青〉選摘——只要是男人

《大正的浪漫》:谷崎潤一郎小說〈刺青〉選摘——只要是男人,都會變成妳的肥料 ... TNL精選書籍,讓你站上文字巨人的肩膀,遠眺世界。 看更多此作者文章 ... 於 www.thenewslens.com -

#16.Kyhome 雙刀頭電動修眉刀便攜電動修容器眉毛修剪器除毛刀

MEKO 刺青貼Tattoos. 98生活小舖. 商品總覽. BeautyDisplay. BD 化妝鏡美材小物 · BD ... 台北巿6h到貨試營運 全台灣24h到貨,遲到提供100元現金積點。全年無休,週末假日 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#17.台北刺青dcard - 很糟的刺青經驗深卡

不知道刺青的技術如何呢?. 台北. 刺青. 6. ・ 留言台北「文字刺青」推薦刺青板問!. 台北「文字刺青」推薦. 第次嘗試刺青,很怕踩雷,想刺「文字」但超怕暈成團 ... 於 1s4si.z97b.com -

#18.【台北推薦】紅狐刺青擅長各式各樣的刺青風格,可客製化設計 ...

從墨感到插畫,從浮世繪到美式,甚至是簡單的小圖或文字, 各式各樣的刺青風格,都有擅長的師傅能替您做客製化的設計也可以帶著自己的資料來 ... 於 buzzdaily.tw -

#19.展現自我風格、生活態度紋身二三事~ 不純物紋身台北紋身店家 ...

展現自我風格、生活態度紋身二三事~ 不純物紋身台北紋身店家推薦寫實紋身文字紋身美式紋身台北市南港區紋身刺青工作室推薦. 230. 請往下繼續閱讀. 創作者 ... 於 p71x.pixnet.net -

#20.藺奕》讓老公「價值連城」陪妳一輩子

男生一身刺青旁邊擺安全帽像個山道猴,美麗的女孩表情始終在怒吼,山道猴男都快哭了那帶賽的衰相真像陳吉仲。 我坐旁邊都快急死了,看山道猴男講什麼都 ... 於 n.yam.com -

#21.【台北女孩】認識最甜辣的台北刺青師Birdycody!皮膚是我 ...

... 刺青圖,一顆葡萄可以成為陰陽的太極,一隻流浪狗可以變成狗天使。 畫畫和寫日記無疑也是Cody 的創作養分,她說自己從幼稚園開始學會注音之後,就開始用圖畫和文字看 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#22.台北刺青推薦女孩板- 台北刺青dcard - Cok24Q

台北 「文字刺青」推薦刺青板問!. · 弄差點被名男性持開山刀砍傷,所幸當時妹妹當時坐在機車後座, · 在相對觀念開放的現在,刺青不管是在老輩或是年輕人的心中,已經不會像 ... 於 cok24q.moroccowalkingholidays.com -

#23.圖輯/T1聯盟新球隊台北台新戰神成軍林秉聖穿0號重新出發

中職/樂天女孩雅涵曝胸前刺青原因與小時候被霸凌有關 · MLB/藤浪晉太郎爽噴香檳許願前東家日本一、現東家世界一 · NBA/新賽季入選年度前三隊唐西奇年均 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#24.台北JJ TATTOO-英文刺青;文字刺青 - YouTube

台北 JJ TATTOO-英文 刺青 ; 文字刺青. 280 views · 1 year ago ...more. 台北刺青 JJ TATTOO. 91. Subscribe. 91 subscribers. 2. Share. Save. Report ... 於 www.youtube.com -

#25.韓素希「唇釘、顴骨釘」全上身!最美小三報復性打洞原因曝

總是女神形象現身的韓素希,竟然在臉上「報復性打洞」! 23日,韓素希在IG上傳一組照片並配文「我的解放日記」,後來雖把文字刪除但網友以 ... 於 istyle.ltn.com.tw -

#26.想刺青不知去哪?台北8家風格刺青店舖

... 刺青師,提供新舊傳統、新舊美式、肖像、微刺青、幾何、文字、圖騰等風格,除了紋身之外,店內還有提供人體穿洞的服務。 地址:台北市中山區南京東路 ... 於 www.gq.com.tw -

#27.擔心刺下去醜一輩子?台北4 間高評價刺青店推薦

編輯這回嚴選4 間台北刺青店給各位,不僅網路評價不錯,店內風格也都獨具特色,想刺青的讀者快點找時間去朝聖吧!(刺青前必讀:呻吟、睡覺樣樣來!刺青 ... 於 www.juksy.com -

#28.文字刺青Instagram posts (photos and videos)

... 刺青#flowers #刺青#認領圖#插圖刺青#土城刺青#西門刺青#台北刺青#貓咪刺青#玫瑰刺青#文字刺青#英文刺青#卡通刺青#棉花刺青#蝴蝶刺青#英文字刺青#草寫刺青#英文草寫刺青. 於 www.picuki.com -

#29.台北南港刺青紋身推薦的【不純物紋身】紋身刺青工作室

美式紋身刺青、寫實紋身刺青或者是純文字紋身刺青都難不倒他們,. 不管是複雜的插圖紋身刺青或者是線條設計紋身刺青都可以替您設計,. 只要您對刺青紋身 ... 於 newsday.tw -

#30.《成功補習班》主演詹懷雲×邱以太——友達以上,戀人未滿的 ...

... 刺青──活在當下,及時行樂。 隨著時光流轉,當年稚氣未脫的男孩,已經 ... 文字/梁雯晶; 攝影/吳昭晨; 攝影助理/陳國達; 編輯/Mion; 造型/Kris Lin. 於 www.verse.com.tw -

#31.台北9家不可錯過的「刺青店」!歐美塗鴉、寫實暗黑

刺青 對於許多人來說,是一種展現個人特色或是紀念生命經驗的方式,隨著刺青文化的盛行,風格也越來越多樣化, 以下就為大家盤點台北九種不同風格的 ... 於 cbook.tw -

#32.推薦台北書寫體英文字刺青看板tattoo_ring 批踢踢實業坊

在相對觀念開放的現在,刺青不管是在老輩或是年輕人的心中,已經不會像過往般只對刺青躍躍欲試的人越來越多,台北街頭也新增了不少家刺青店, △為了成為個帥B, ... 於 5bwajzg.taskon-connect.online -

#33.曉刺青桃園刺青/微刺青- 文字刺青推薦 - 0Vfl

... 刺青」推薦,從圖騰到文字設計通通有~ _ 文字刺青歡迎預約刺青#刺青#黑白刺青#文字#手臂刺青#台北#台灣#台北刺青#台灣刺青紋身# 女刺青師讓您放心安心! 使用次性針具 ... 於 0vfl.yeniesintiswe.com -

#34.文字. . . “文字刺青”兩人同行一人半價! 歡迎詢問♥️ . ...

“文字刺青”兩人同行一人半價! 歡迎詢問♥️ . . . 地址 台北市中山區八德路二段245號3樓之A 於 www.facebook.com -

#35.台北JJ TATTOO-英文刺青;文字刺青 - YouTube

... 台北 JJ TATTOO-英文 刺青 ; 文字刺青. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. Playing at 2x speed. If playback doesn't begin ... 於 www.youtube.com -

#36.[推薦] 台北書寫體英文字刺青- 看板tattoo_ring

個人覺得這類型的書寫體文字好美可惜這位刺青師在新竹所以想請問大家在台北有沒有推薦的書寫體英文字刺青師如果能給我ig的作品連結那就太感謝了謝謝 ... 於 moptt.tw -

#37.鳳梨道歉了!力挺刺青師疑「沾毒害死女兒」:我真的沒辦法 ...

高雄刺青師傅雕博透過網紅鳳梨控保母虐嬰,導致自己才送去第二天的女兒 ... 純文字. 位置. 下方. 字型大小. 中. 字型種類. Helvetica. 字型色彩. 白. 背景 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#38.BlackWork 問!台北「文字刺青」推薦

第一次嘗試刺青,很怕踩雷,想刺「文字」但超怕暈成一團 希望有好心人可以分享經驗,讓小的我可以參考,(圖片來源:各刺青店的IG),想刺的位置: ... 於 www.dcard.tw -

#39.經典勵志名言佳句:你不一定要很厲害,才能開始

... 台北美食 · 點心蛋糕飲料下午茶 · 宅配美食 · 小酌| 餐酒館 · 台灣旅遊 · 台北 · 馬祖 · 綠島 ... 刺青英文名言座右銘:唯一能限制你的,只有你自己。Tattoo ... 於 arielhsu.tw -

#40.iOS 17系統大升級!「這3種」機型無緣更新

... 文字來製作封面;而只要與對方交換過聯絡人名片之後,在撥打電話時,就能 ... 106台北市光復南路116巷7號. 電話. (02)2775-6789. 免付費服務專線:0800 ... 於 news.cts.com.tw -

#41.荷蘭裔台灣女孩HONDA NC750D INTEGRA 末代地瓜的 ...

台北 市區車隊. 台北幸福山港 · 大稻之行團 · Taipei01小惡魔車隊 · 臺北左岸夜騎團 ... 歐美都流行刺青的在國外這正常不過國情不同沒必要貼標籤. 2023-09-24 ... 於 www.mobile01.com -

#42.輸入應施檢疫物追蹤檢疫執行辦法 - 全國法規資料庫

第一項應施檢疫物之資料,包括品種、年齡、性別、數量、飼養地點、隔離期間處置相關資料及檢疫物毛色、照片、刺青 ... 本網站法規資料係由政府各機關提供之電子檔或書面文字 ... 於 law.moj.gov.tw -

#43.#寫實知名台北刺青師消費體驗心得刺青板- 台北刺青dcard - 6Fc4

... 刺青#OldSchool 22歲的第個刺青最近想刺青,有找到家風格我很喜歡的, ... 台北「文字刺青」推薦刺青板問!. 台北「文字刺青」推薦. 第次嘗試刺青,很怕踩雷 ... 於 6fc4.harmonyvista.online -

#44.台女Tai-Niu【寫真+散文 豪華雙冊珍藏版】: 最邊緣的台北女子圖鑑

最邊緣的台北女子圖鑑 李昭融 文字 王建偉. 温泉 e 平 Y - zo INSTAGRAM @birdycody Cody 吳叢茵,26歲,刺青師白日夢小惡魔刺青師圓圓杏眼,嘟嘟脣加上豐滿身材,看起來 ... 於 books.google.com.tw -

#45.無盡紋身

ENDLESS TATTOO無盡紋身-台北指標性明星級刺青店台北最具指標性的專業刺青團隊也是眾多國內外藝人網紅潮流人士所指定的明星級刺青店無盡紋身ENDLESS TATTOO (台北市士 ... 於 endless-tattoo.com