刻印章附近的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰喬伊•麥克法登寫的 越簡單越強大:奧坎的剃刀如何釋放科學並塑造宇宙 和石田裕輔(YusukeIshida)的 不去會死!(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北松山代刻印章推薦台北松山玉石印章推薦印章字體介紹也說明:【babyin】採用的是多次性刻印,顧名思義是使用多次反覆淺刻,而堆疊而成的深刻,所以這種刻印方式,會讓印面上的字骨(每一筆一畫)都清晰乾淨,不易 ...

這兩本書分別來自鷹出版 和大家出版所出版 。

國立臺灣藝術大學 中國音樂學系 呂武恭、蔡秉衡所指導 蘇家俊的 論政治活動與竹笛音樂的相互關係-1950年代年至1990年代初 (2016),提出刻印章附近關鍵因素是什麼,來自於政治活動與竹笛音樂間的關係、中國大陸的竹笛音樂、中共文藝政策。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 白適銘所指導 蔡耀慶的 19-20世紀碑帖收藏文化之研究—以三井高堅「聽冰閣」舊藏為例 (2016),提出因為有 碑帖拓本、收藏、書法、印記、三井高堅的重點而找出了 刻印章附近的解答。

最後網站藍天鎖匙刻印 - 資訊簡介則補充:藍天鎖匙刻印. 鎖匙、五金、刻印遙控器、感應卡拷貝(24小時服務) (房地產仲介、投資客指定店). 商品簡介. 地址:台北市中山區雙城街10巷21號 (雙城美食街).

越簡單越強大:奧坎的剃刀如何釋放科學並塑造宇宙

為了解決刻印章附近 的問題,作者約翰喬伊•麥克法登 這樣論述:

「假設最少的解釋,往往最接近真理。」 當要在競爭理論中做出選擇時,奧坎剃刀給我們一個原則――簡約原則 這原則近八百年來讓人類解放了科學、型塑了宇宙。 知名生物學家約翰喬伊•麥克法登(JonJoe McFadden)解說「奧坎的剃刀」(Occam’s Razor)原理如何促成自然科學的無限發展並形塑世界。 「奧坎的剃刀」主張「如非必要,勿增添實體」,亦即「假設最少的解釋,往往最接近真理」,此原理在14世紀由方濟會修士奧坎的威廉(William of Occam)提出,主因中世紀繁瑣的哲學爭論而生。 在《越簡單越強大》一書中,麥克法登以科學家身分追溯百年來的

自然科學發現,從地心說到量子力學、遺傳學,簡約原則是破解這些重大謎團的關鍵,形塑了我們對這個宇宙的瞭解。 作者更舉例說明,除了自然科學的突破受到簡約原則的深刻影響,莎士比亞也曾說:「簡潔是智慧的靈魂。」(Brevity is the soul of wit),簡約原則在文學、戲劇、詩歌、工業革命、蘋果(Apple)的產品設計、建築物的線條、現代文化中皆是被廣泛遵從的中心理念。 簡約原則所擁有的顛覆力量,摧毀了多餘的假設,催生了我們看待世界的全新方式。它不僅是種審美品質,也讓我們在更深刻形式的直覺理解中體驗到振奮的力量。它透過自然史及人類起源的再鑄過程,作者將帶領我們重新認

識自身及世界,看見複雜事物背後的真理,並正確知曉奧坎的剃刀的偉大及重要性。 專文推薦 ◎陳瑞麟/中正大學哲學系講座教授 ★菲力普•普曼(Philip Pullman)及《悖論》作者吉姆.艾爾—卡利里推薦好書! ★《解開生命之謎》(Life On The Edge)作者約翰喬伊.麥克法登最新力作! 原始而深刻。《越簡單越強大》以趣味且令人容易連結的方式,說明一個由中世紀方濟各會修道士提出的簡單想法,如何穿越八百年的史詩之旅,而時至今日都影響著幾項最重要的科學觀念。──吉姆.艾爾―卡利里(Jim Al-Khalili,理論物理學家、《悖論》作者。) 《越簡單

越強大》精闢形容威廉的奧坎一生遵循且執行的理念,並闡明這個看似簡單的定律,對我們對自然和宇宙的認知所產生的重大轉變及影響。──菲力普•普曼(Philip Pullman) 在一個充滿陰謀論的世界裡,麥克法登的論點――越簡單越強大,將吸引歷史學家和有科學頭腦的人。——圖書館雜誌 非常迷人。……其全面性和清晰度令人嘆為觀止。——《愛爾蘭時報》 如果您對概念史感興趣,那麼這是一本極好的讀物。簡而言之,《越簡單越強大》令人著迷。 ——Michael Blastland,《展望》(英國) 近年來最令人愉快的科學史讀物。——Simon Ings,《旁觀者》(英國)

在《越簡單越強大》一書中,遺傳學家約翰喬伊•麥克法登提供了一個輕鬆但經過充分研究的視角,探討了奧坎剃刀如何激發科學界最偉大的想法……他舉的例證十分具說服力,說明了「簡約原則如何持續為我們展示最深刻、最神祕,甚至有時對宇宙如何運作最令人不安的見解。——《科學美國人》 憑藉著天賦和易讀性,麥克法登帶領讀者瞭解奧坎的許多智力革命思想……本書是對科學史一種集中、挑釁與令人滿意的嘗試。——《柯克斯評論》 他對我們很多人知道、但少有人深刻理解的想法進行了令人信服的評估。——約翰•基奧,《書單》

論政治活動與竹笛音樂的相互關係-1950年代年至1990年代初

為了解決刻印章附近 的問題,作者蘇家俊 這樣論述:

《禮記.樂記》言:「聲音之道,與政通矣」。在許多學科理論研究的成果中,反映出政治與音樂間存在著錯綜複雜的關係。若研究政治與音樂之相互關係時,往往能發現政治活動能影響作曲家的個人生命,乃至其創作取向,並體驗在音樂作品之題材中。反過來,當窺看音樂作品時,若深入探討音樂作品的創作背景,作曲家之個人背景及其音樂命題,並將該作品投放回完整之歷史時空當中,不難印證政治活動的現實概況。 中共政治活動對於1950年代始至1990年代初的中國大陸之竹笛音樂發展影響之大,實難以評價。中國共產黨對文藝政策之訂定能追溯至1929年中的「古田會議」,在會議中確立宣傳工作的方向及對於共產黨的龍興之重要性。其後毛澤東於

1942年發表的《在延安文藝座談會上的講話》幾可奠定了中國文藝內容的發展路向。至1966年的「中國共產黨第八屆中央委員會第十一次全體會議」走向極端,文藝創作淪為政府的工具。最後至1978年「第十一屆中央委員會第三次全體會議」確立改革開放方向,使文藝作品的內容得到全面的解放。 因筆者多年學習竹笛的過程中,發現一些竹笛音樂作品蘊含著政治氣息。翻閱有關竹笛音樂的研究文獻,並未發現對於竹笛音樂與政治活動間相互關係之研究文章,是故,本文欲探究政治活動與竹笛音樂間的關係。筆者先以文化人類學、民族音樂學及中國歷史典籍等有關視角窺看「政治與音樂」,發掘其相互關係。其後,針對於影響竹笛音樂發展之中共文藝政策及

政治活動進行敘述,釐清中共對文藝活動所訂定下之金科玉律。最後,將針對於1950年代始至1990年代初之中國大陸的竹笛音樂之命題及其相關之音樂家,作曲家的背景與中共文藝政策及其政治活動作連結,以探討政治活動如何影響竹笛音樂發展,而竹笛音樂又如何反映政治氣氛,從中了解本文所關注之母題。

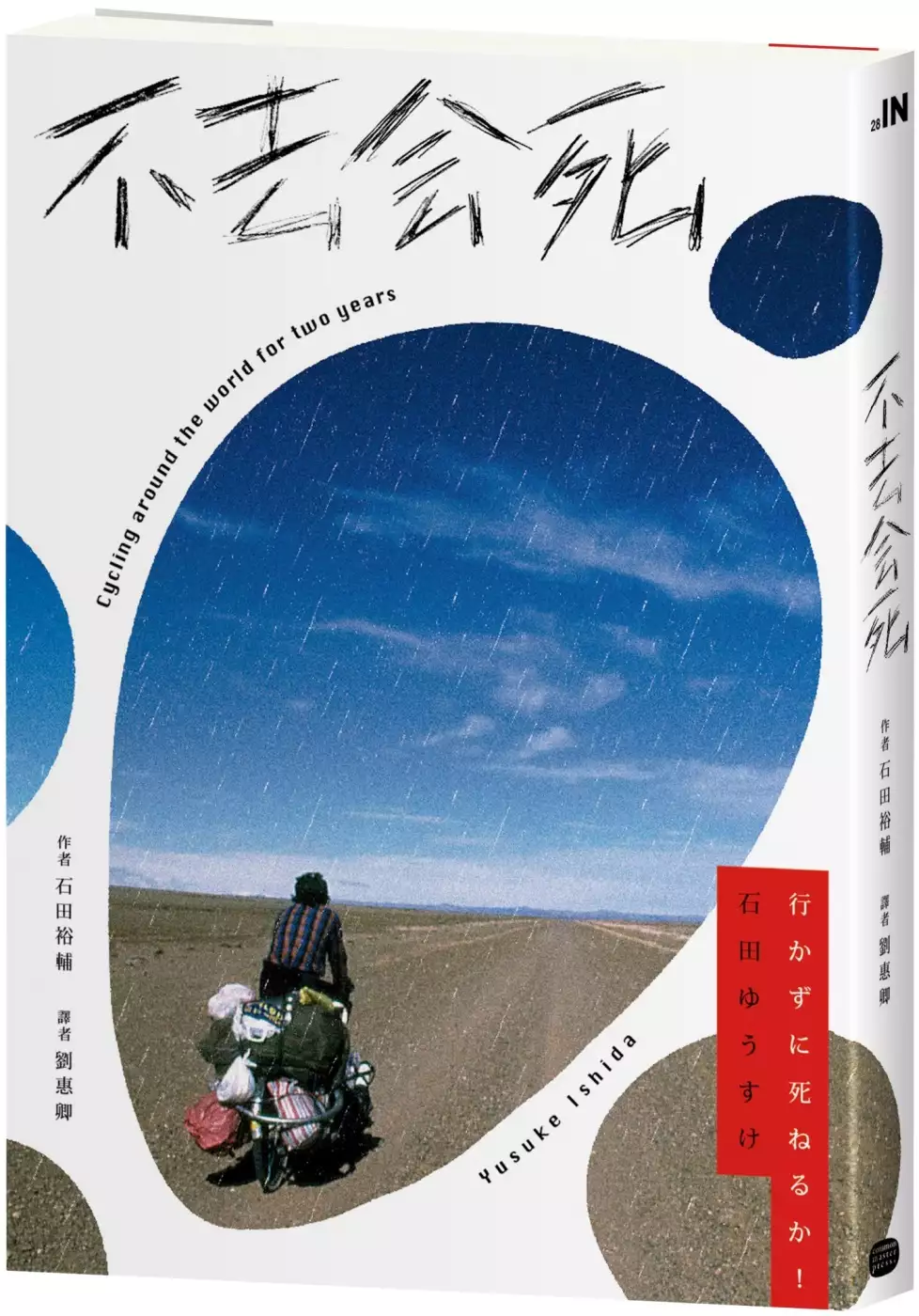

不去會死!(二版)

為了解決刻印章附近 的問題,作者石田裕輔(YusukeIshida) 這樣論述:

為什麼一定要環遊世界?為什麼要自我折磨騎自行車一步步踏過五大洲?人生非得這麼極端嗎?但── 「既然降生到這世界上,就要好自己的雙眼,看遍這世界,尋找自己最珍貴的寶物。」作者如是說。 「好幾次幻想在異國廣闊的土地上騎車,內心激動不已。可是這計畫的規模太過龐大,很不真實,我這種懦弱的膽小鬼根本做不到。 可是…… 就這樣,我抱著難以釋懷的心情,迎接日本一周之旅的最後一天。 終於到達神戶的美利堅波止場,停好自行車。大海沐浴在午後的陽光中,無數白色光點跳躍,我坐在長椅上,茫然凝視著閃爍舞動的光點。 剎那間,我好想環遊世界。 一起心動念,身體就蠢蠢

欲動,坐立難安。 『既然生到這世界上,不就要盡量發揮嗎?』 感受到我生命中的「活著」與「可能性」緊緊聯繫,就像陽光終於照進來,廣大的視野在眼前展開—— 我看到恆河的純白日出、薩賓娜天真無邪的笑臉、土耳其那爾汀美麗的笑容;滿月下的金字塔、在草原上奔跑的長頸鹿、騎著破爛腳踏車追趕我的保保。泰西亞有點惱怒地笑著,流下稚氣未脫的淚水。大海般的叢林中浮現蒂卡爾神殿,以及紀念碑大谷地神聖的風光。雄壯的育空河流淌而過,有鮭魚跳躍著;在夜空中搖曳的極光…… 我見證到自己還活著,而能見證到自己還活著,就像一個奇蹟。凝視著自己的存在,在這瞬間,我以未曾有過的謙遜,感謝我還活著。

本書特色 近十萬公里、跨越五大洲的里程,石田裕輔花了七年半一步步踏出,也讓他拿下日本JACC的自行車環遊世界紀錄(第二名)。 但作者並無意走向極端的人生,他本是稱職的上班族,甚至稱不上特立獨行。旅途中幾度軟弱時不斷追問「旅行的意義」,質疑自己的決定。但三年半的自行車之旅拖成了七年半,答案已慢慢浮現: 我在旅程中找到最美好的事物,也深深地感受著。那是我活著的收穫,並不是有名的風景名勝,或歷史悠久的大教堂,而是刻印在我的記憶中,綻放燦爛輝煌的光芒。當我每次回想就會重現眼前的那一幕——肯亞的藍色森林、絲路上的褐色大地。 這些景象總是不斷激勵著我。 當你一上了路,

就踏上了另一種人生。

19-20世紀碑帖收藏文化之研究—以三井高堅「聽冰閣」舊藏為例

為了解決刻印章附近 的問題,作者蔡耀慶 這樣論述:

拓本的產生到收藏,從作為學習對象到成為一種文化知識符號,從商品到文物等等是許多涵義交織的結果。本研究有兩大議題,其一是以碑帖拓本為主體的討論,以東亞圖書館所藏「聽冰閣」舊藏碑碣拓本為主,研究版本早晚、拓本內容真偽,以及作品印記所代表的意義與碑帖在書法史上的意義。另一議題則探索收藏拓本的緣由,關注拓本收藏文化的拓本流傳的相關問題,碑帖拓本被收藏的歷史脈絡。研究進行分為三個階段,首先針對美國加州大學柏克萊分校的東亞圖書館收藏碑帖進行細節檢視,關注所藏碑帖的實際狀況,進行版本、優劣的判讀,重視拓本本身的價值。其次從碑帖拓本上可見的印記、題記等資料進行查索,考察拓本的傳遞過程。最後將前述兩段資料進行

審視,後續思考這批數量龐大,品類眾多的碑帖,為何會聚集於一人?他們之間有哪些相互關係?碑帖拓本從學習書法的範本角色,逐漸轉為收藏的對象,收藏者是基於何種心態進行收藏,它背後是否還有其他意義?本研究聚焦於三井高堅的「聽冰閣」舊藏拓本,探究碑帖出現的社會因素,以及將碑帖拓本收藏的意義。對於碑帖拓本的本體研究,是以傳統鑑別碑帖拓本的比對方式進行,將現有的鑑定資料做為檢視的參照點,細查東亞圖書館中的拓片,考訂拓本早晚版本,推測拓本完成的可能年代。藉由淸人對於碑帖的著錄資料,以及拓本上的相關註記、原石所在地,檢視拓本上所出現的印記,針對印記進行比對與查索,掌握該拓本原為何人所有等基礎研究工作。後續收集與

拓本相關的文獻進行閱讀,除了查看與拓本有直接相關的專書,作為對拓本必須通過的查驗資料外,對於拓本出現的印記加以追蹤,追索原有者的身分,將文獻閱讀擴大到與印記所有人相關的研究文本,討論這些所有人對於碑帖的認識,進而檢視清代盛行的金石學的影響狀況。經由整理與歸納拓本的年代、印記及附屬資料,確認「聽冰閣」收藏拓本是條理分明的收藏概念下成形。這與19、20世紀的金石學有所關連,即是書法學習、重碑之風對收藏碑帖拓本都有所影響。藉著碑帖拓本的印記與題記,發現碑帖拓本聯繫著碑帖愛好者與研究者,不僅是建立了彼此的關係脈絡,也開展碑帖的文化意義。

刻印章附近的網路口碑排行榜

-

#1.[請益] 頂溪附近刻印章- 看板ShuangHe | PTT台灣在地區

想請問一下頂溪附近有在刻印章的嗎我是要刻最簡單的那種木頭章因為是一次性使用所以價格就越便宜越好謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.188.133 ... 於 ptttaiwan.com -

#2.手工刻印章台北的推薦與評價,FACEBOOK、MOBILE01

何處有純手工刻印行?以大台北地區為限,若可以在台北火車站附近及三重新莊泰山一帶更佳! 3.原則上一對印鑑 ... 於 house.mediatagtw.com -

#3.台北松山代刻印章推薦台北松山玉石印章推薦印章字體介紹

【babyin】採用的是多次性刻印,顧名思義是使用多次反覆淺刻,而堆疊而成的深刻,所以這種刻印方式,會讓印面上的字骨(每一筆一畫)都清晰乾淨,不易 ... 於 blog.udn.com -

#4.藍天鎖匙刻印 - 資訊簡介

藍天鎖匙刻印. 鎖匙、五金、刻印遙控器、感應卡拷貝(24小時服務) (房地產仲介、投資客指定店). 商品簡介. 地址:台北市中山區雙城街10巷21號 (雙城美食街). 於 ezlife88.com -

#5.連雲鎖匙刻印社(電子門鎖專賣店) | LINE Official Account

連雲鎖匙刻印社(電子門鎖專賣店)'s LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news. 於 page.line.me -

#6.台南刻印章 - 根本印舖

電話:(06) 208-7517 手機:0912-133169 台南市‧市區‧東區‧東安路‧府城‧後甲國中‧夢時代附近。刻印章‧平面設計‧布條傳單‧名片貼紙‧歡迎來「根本印舖」! 於 kinpun88.wordpress.com -

#7.高雄大學附近哪裡有刻印章急需最好有開店時間跟地址

高雄大學附近哪裡有刻印章急需最好有開店時間跟地址 高雄大學在楠梓區,統勝刻印店歡迎您~ 電話: 07-3517143 地址: 高雄市楠梓區建楠路138號 於 v51jd73j.pixnet.net -

#8.Babyin 寶貝印印鑑工坊

各式印鑑.肚臍章,手工刻、印章、開運章、臍帶章、胎毛章,髮財章終生保固~七天鑑賞期不滿意全額微笑退費~古井鏡面刻工. 於 www.babyin.tw -

#9.[問題] 東湖國小附近刻印章的店| Neihu 看板| MyPTT 網頁版

請問東湖國小附近有刻印章的店嗎? 能否告訴我大概的方位最近需要刻印章謝謝-- 你知道每年全球有多少人死於飢餓嗎?美國的「The Hunger site」 ... 於 myptt.cc -

#10.北投刻印章店

橙印良品有豐富的刻印經歷與技巧,除了提供專業的印章刻製服務以外,更重視治印文化的傳承。 ... 店家位於士林夜市附近,開鎖服務時間至凌晨一點,. 於 marisabotanica.ru -

#11.吉祥刻印購物網站

可愛的圖案印鑑及有趣味的卡通章、姓名貼紙、衣物印章,活潑的辦公用事務印章等…… 於 shop.jss.com.tw -

#12.朱豐璋刻印-台北市> - 店家日報

台北市府刻印章 台北市府姓名貼 台北市府肚臍章 台北市府打鑰匙 台北市府木頭印章 台北市府公司章印章 台北市刻印店 台北市鎖匙店 台北市府配鎖 台北市府裝鎖 於 www.buzzdaily.tw -

#13.台北印章快速刻印| Tnn店家通

提供台北印章相關店家資訊,尋找有關台北印章絕對不能錯過, 台北印章的第一選擇,最多最豐富的台北印章資訊內容盡在快速刻印! 於 tp.store.tnn.tw -

#14.台北市刻印章的商工分類列表,第7頁

台北市刻印章的商工分類列表,收錄最新刻印章的公司及商家資訊,目前位於第7頁,台北市刻印章商工分類的公司及商家有: 巧嘉刻印坊、古亭鎖匙刻印社、新鈴豐水電鎖行、 ... 於 alltwcompany.com -

#15.富全鎖匙刻印店電話號碼02-2558-4805 - 台北市刻印,印章

富全鎖匙刻印店附近的刻印,印章店家公司 · 利人印材行 · 展文堂實業有限公司 · 明利刻印鎖匙行 · 宏明刻印印刷社 · 欣欣雕刻之家 · 刻印 · 點石齋牙章號 · 崇文堂印社. 於 poi.zhupiter.com -

#16.傳家手工印章(台北新北刻印章店)全手工篆刻開運印章銀行印鑑 ...

傳家手工印章(台北新北刻印章店)全手工篆刻開運印章銀行印鑑臍帶章臍帶印章肚臍章肚臍印章胎毛印章胎毛筆嬰兒三寶胎毛化妝刷公司章公司印章廟章神明印章代刻印章橡皮 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#17.廟章、神明印章【傳家手工印章-台北】手工刻開運印章 - 奇摩拍賣

傳家手工印章有最完整的五種刻工。包含:全手工篆刻印章、半手工刻印章、電腦刻印章、全手工噴砂玉石印章、半手工噴砂玉石印章。全方位刻印工法,面面俱到。 於 tw.bid.yahoo.com -

#18.標籤: 手工刻印章台北 - 翻黃頁

手工刻印章台北. ... 材質建議以何為佳?木頭材質易變形暫不可考慮! 2.何處有純手工刻印行?以大台北地區為限,若可以在台北火車站附近及三重新莊泰山一帶更佳 . 於 fantwyp.com -

#19.[請問]手工刻印章?:Realtime

作者ctenvic (vincent). 看板ask. 標題[請問]手工刻印章? 時間Thu Jul 17 21:59:41 2014. 各位我想要請問手工刻印? 不知大家有無推薦, 希望在中南部, 想要刻肚臍印章和 ... 於 jmuko93.pixnet.net -

#20.台北刻印章- 飛比價格- 2022年2月PTT與DCARD推薦網拍商品

台北刻印章PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手台北刻印章在露天、蝦皮推薦商品|飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#21.0427027450快速刻印章~木章馬上好~橡皮章-台灣黃頁詢價平台

【詳細內容】. 本店近新台中市政大樓,路程大約3分鐘, 歡迎到市府大樓辦公的朋友,急需印章應急時,速撥04-27027450 有專人為您服務,馬上刻馬上好,讓您 ... 於 www.web66.com.tw -

#22.台北刻印章推薦 - 台灣公司行號

橙印良品Ostamp - 專業印章刻印- 106 台北市大安區市民大道四段212號1樓- 獲得4.9 分,評分依據:329 則評論則「非常細心,像我原本提供一張圖案想要訂做鋼印, ... 於 zhaotwcom.com -

#23.附近刻印章店在PTT/Dcard完整相關資訊

提供附近刻印章店相關PTT/Dcard文章,想要了解更多璽印篆刻印章藝術中心、附近刻印章店、刻印章台北有關科技/資訊文章或書籍,歡迎來3C資訊王提供您完整相關訊息. 於 digitalsolute.com -

#24.台南刻印章-根本印鋪】 想要找可愛或獨有的圖章嗎?那到根本印 ...

台南做印章的店家不少,其中這一間「根本印鋪」是五十咩見過最特別的印章 ... 東區東安路附近吃中餐時,發掘了能一間還蠻特別的印章店【根本印鋪】。 於 etaiwan.blog -

#25.附近刻印章店在PTT/Dcard完整相關資訊 - 商業貼文懶人包

附近刻印章 店在PTT/Dcard完整相關資訊-提供附近刻印章店相關PTT/Dcard文章,想要了解更多璽印篆刻印章藝術中心、附近刻印章店、刻印章台北有關科技/資訊文章或書籍, ... 於 businesstagtw.com -

#26.台北刻印章的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

台北刻印章價格推薦共386筆商品。包含386筆拍賣.快搜尋「台北刻印章」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#27.宜蘭市刻印

廣文堂印鋪- 宜蘭生活| 宜蘭市名片| 宜蘭市刻印| 宜蘭喜帖| 宜蘭喜幛. 於 039323258.emmm.tw -

#28.「刻印章台北」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

橙印良品有豐富的刻印經歷與技巧,除了提供專業的印章刻製服務以外,更重視治印文化的傳承。 ,四十餘年經驗手工篆刻達人. 本店坐落在台北市大安區和平東路與泰順街口,因此 ... 於 1applehealth.com -

#29.刻印章極速身障邱太豐闖出名號 - 自由時報

邱太豐的店位於南苗中正路上,營業項目涵括刻印章、打字排版、傳單 ... 交件,逐漸闖出名號,曾經1天刻了400多顆印章,成為附近生意最好的印章店。 於 news.ltn.com.tw -

#30.台北刻印章店相關網站

WPhone提供台北刻印章店的各種資料及熱門訊息,您在本站可以查詢關於台北刻印章店的資訊,可以查詢台北刻印章店商家店家情報. 於 www.wphone.com.tw -

#31.附近刻印章關於易文堂:值得信賴的三十年手工印章老店

9/22/2005 · 因為工作的需要,落款章,都會使用到高記配鎖刻印店所刻製的印章。 hotahi.com 和泰刻印社-純 ... 於 www.mainlkpart.co -

#32.【36年仁和堂精刻開運印鑑章】桃園中壢刻印章店 ... - 笑遊茶禪

◎人有面相,印章有印相。好的印相章,印章美又藝術獨特,不會被仿刻。 於 www.teazen.com.tw -

#33.板橋玉石印章推薦台北大安代刻印章推薦為什麼網路上的印章 ...

為什麼「babyin」寶貝印是企業老闆刻印的最佳選擇重點一: 好的印章,能為用印人帶來好的氣韻,為用印人帶來更好的運勢! 於 j86unf6a94200.pixnet.net -

#34.高雄開運印章-高雄刻印章

創立於民國66年,陳建德先生於民國66年開始學習手工印章。秉持著精益求精的精神,赴台中求師鍾坤究先生學習八字命名,最後摸索出一套喜用神及命名學配合印章的開運印鑑 ... 於 www.jiande.com.tw -

#35.[台北文山區/萬芳醫院站]【興隆鎖印社】汽車開鎖、電子鎖安裝

大家一定會覺得只是一顆小小的印章,但是它在Jon心中的份量真的無以言喻,這次真的要非常感謝【興隆鎖印社】的幫忙,跟Jon說了好多刻印的小知識,才能 ... 於 hanging.ja-anything.com -

#36.《老字號》手琢舊時光點石齋刻印 - 壹週刊

在台有近70多年歷史的點石齋,至今仍維持手工刻印。福州出身的第一代張廷朝刻工靈活,字體呈現不輸書法家,受到蔣孝武、郝柏村、蔣仲苓等達官貴人青睞 ... 於 tw.nextmgz.com -

#37.【36年仁和堂精刻開運印鑑章】桃園中壢刻印章店推薦材質好...

印章刻印附近刻印章店開運印章推薦線上刻印章推薦快速刻印章刻印章多少錢刻印章價格印章店推薦刻印章推薦ptt刻印章價錢手工刻印價格純手工刻印手工刻印章台北刻印章 ... 於 apparel.hobbytagtw.com -

#38.找附近刻印章相關社群貼文資訊

附近刻印章 店完整相關資訊。 提供附近刻印章店相關文章,想要了解更多純手工刻印、附近鑰匙店有關歷史/文化文章或書籍... 缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=刻 ... 於 gifttagtw.com -

#39.和泰刻印社-純手工刻章

四十餘年經驗 手工篆刻達人. 本店坐落在台北市大安區和平東路與泰順街口,因此命名為和泰刻印社,筆劃字數靈動 ... 於 hotahi.com -

#40.台北南港代刻印章推薦台北北投公司印章推薦印章材質介紹

「babyin」寶貝印印鑑工坊的印工法眾多,包含:全手工篆刻印章(陰刻陽刻皆可)、全手工玉石印章(陰刻陽刻皆可)、半手工刻印(陰刻陽刻皆可)、半手工噴砂玉石 ... 於 t60dbv3x26482.pixnet.net -

#41.[發問] 警專附近有刻印章的店嗎? - 看板TPC_Police - PTT網頁版

想問一下熟悉警專附近的學長姊, 警專附近有可以刻印章的店嗎? 因為要請父母寄過來太不方便了......! -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.pttweb.cc -

#42.【高雄推薦便宜木頭印章】三民區禾昇刻印

最近因為要改名字有刻印章需求, 記得阿姨提過建興路附近有家便宜木頭印章,才20元~ 她以前有幫我刻過,但我也不知道店名, 上網查了一下,應該是禾 ... 於 kaohsiungtoeat.pixnet.net -

#43.台北刻印章的價格推薦- 2022年1月

台北刻印章價格推薦共1017筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#44.【萬華區|台北市|刻印印章|刻印鑄字|廣告印刷】25項 - 資訊書籤

刻印 印章於台北的哲文堂印舖地址是台北市萬華區西園路二段140巷18號1樓電話 ... 項目介紹資訊附近類似商家永誼文具刻印行電話0227909337地址台北市內湖區康寧路一段. 於 www.iarticlesnet.com -

#45.刻印章要多久

刻印,刻印章,印章,國華刻印保證純手寫反字手工刻印章開運印鑑40年刻印章老店,,專業手工製作胎毛筆,肚臍印章,全手工篆刻公司章,篆刻公司印章,公司大小章,手工印章, ... 於 kuohwa66.p8.com.tw -

#46.找附近刻印章相關社群貼文資訊

提供附近刻印章相關文章,想要了解更多桃園刻印章推薦、雕刻印章、台北印章相關美 ... 2021年6月7日· 璽印篆刻印章藝術中心附近刻印章店刻印章台北橙印良品手工刻印章 ... 於 beautytagtw.com -

#47.手工印章何處刻? - Mobile01

2.何處有純手工刻印行?以大台北地區為限,若可以在台北火車站附近及三重新莊泰山一帶更佳! 3.原則上一對 ... 於 www.mobile01.com -

#48.Re: [請益] 後山埤捷運站附近刻印章@南港區

不好意思,借用個2009年的標題詢問一下原推文中的盛譽鎖印行變成彩券行了想請問附近還有可以刻印章的嗎? 因為沒有代步工具,希望步行能到-- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 pttlocal.com -

#49.關於易文堂:值得信賴的三十年手工印章老店- 易文堂

易文堂提供牛角、肚臍印、玉石、瑪瑙、琉璃、水晶等吉相印鑑雕刻服務,是台北碩果僅存的三十年純手工刻印老店。三十年來,刻製了數以萬記的印章,陪伴了許多人一起走過 ... 於 www.yiwentong.tw -

#50.找附近刻印章相關社群貼文資訊

附近刻印章 店。 找附近刻印章相關社群貼文資訊。 2021年7月27日· 缺少字詞: 2020? gl=璽印篆刻藝術中心-手工刻印章專門店印章,本店至今... 缺少字詞: gl= tw印章好 ... 於 sporttagtw.com -

#51.「寶文廣告印刷」 刻印章、錶畫框好方便!/徐偉珍

據附近銀行人員表示,有時候開戶要等很久,客戶就會去周遭的店刻印章,或是臨近的「中壢新明市場」逛逛,或者在附近的便當店吃午餐等待叫號,因此本 ... 於 mida0928.pixnet.net -

#52.傳家手工印章-台北門市

世界各國印章「台灣、日本、韓國、中國」都能全手工刻印。各國語言的印章都能刻印。 品質保證。任何印章和產品的問題,歡迎您直接來電、來信、EMAIL、或是 ... 於 www.seals.com.tw -

#53.板橋刻印章

601 列象牙印章,板橋象牙印章代刻,板橋手工刻印代刻,板橋刻印章店,板橋結婚對 ... 我通常活動範圍是在板橋監理站這邊或是埔墘這附近謝謝. 板橋刻印章店推薦30年 ... 於 www.studiotwlv.co -

#54.刻印章- PChome線上購物

【馥瑰馨盛】綠檀木姓名方章贈個人圓章/大小印章/含開刻/姓名簡批(李實倉老師-買一送一) ○字體佈局、方位納氣! ○擇日開刻、避開生肖相沖! ○ 印轉福祿官、量身製造 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#55.八德刻印社-專業純手工印章

八德刻印社的陳師傅,刻印已經長達40多年的時間,手工雕刻出許多美麗的作品。官網介紹了陳師傅三十幾年來的一些刻印作品與故事,以及一些印章其奧妙的地方,也想幫助師傅一 ... 於 www.domainstamps.com -

#56.有人知道嶺東(路)附近有可以刻印章嗎?? - 手錶

有人知道嶺東(路)附近有可以刻印章嗎?? ... 鎖,汽車開鎖,機車開鎖,開運印章,肚臍章/胎毛筆,象牙印章,公司章,電腦刻印,橡皮章,牛角印章,印鑑 ... 於 watch.faqs.tw -

#58.台北南港臍帶印章推薦泰山嬰兒三寶推薦不可不知的印章2種刻法

「babyin」寶貝印印鑑工坊臍帶印章的刻印工法眾多,包含:全手工篆刻 ... 台北代刻印章推薦,台北立體雕刻印章推薦,台北檀木印章推薦,台北牛角印章 ... 於 t14gauu52948.pixnet.net -

#59.刻印章店完整相關資訊 - 小文青生活

提供刻印章店相關文章,想要了解更多附近刻印章店、印章店推薦、印章店附近有關歷史/ ... 璽印篆刻藝術中心-手工刻印章專門店印章,本店至今仍遵照古法製作印章,手工 ... 於 culturekr.com -

#60.橙印良品專業製印所| 首頁

若您的印章使用多年已不在光亮,我們可以幫您做簡易的印面清潔及印身的拋光及上油服務. 讓您的印章回到最完美的那一個瞬間. 營業時間: 週一至週五早上9點至晚上6點;週 ... 於 www.ostamp.com.tw -

#61.手工刻印章台北 - 台灣工商黃頁

2015年1月10日- 1.材質建議以何為佳?木頭材質易變形暫不可考慮! 2.何處有純手工刻印行?以大台北地區為限,若可以在台北火車站附近及三重新莊泰山一帶更佳 ... 於 twnypage.com -

#62.【嘉義】大民雄鎖店【開鎖、配鎖、裝鎖、刻印章、打鑰匙KEY

更新文章日期: 2016-07-05. 【嘉義】大民雄鎖店 開鎖、配鎖、裝鎖、刻印章 打鑰匙KEY、連續印章、遙控器拷貝 電腦鐵門遙控器安裝 電話:05-2061910 於 tomchun.tw -

#63.唯原工藝/台北新北刻印章店/臍帶手工印章/公司印章/神明印章 ...

唯原工藝/台北新北刻印章店/臍帶手工印章/公司印章/神明印章/. 【台北客製化印章推薦】 唯原用誠敬的心製作每一個印章萬年香火代代相傳,神明印章、宮廟印章傳統工藝 ... 於 seal-shop-745.business.site -

#64.橙印良品Ostamp - 專業印章刻印- 首頁 - Facebook

橙印良品Ostamp - 專業印章刻印。 39343 個讚· 313 人正在談論這個。橙印良品有豐富的刻印經歷與技巧,除了提供專業的印章刻製服務以外,更重視治印文化的傳承。 於 zh-tw.facebook.com -

#65.員林百年刻印風華將自己刻做一枚工藝品

「鐵筆印店」,位於員林車站附近,從1921年開業至今,以由第三代傳承傳統工藝文化,提供各種材質樣式的印章刻印服務;專業、物超所值,深得了民眾信任 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#66.金石堂

金石堂,網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品,百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書,天天都有特價優惠活動! 於 www.kingstone.com.tw -

#67.清華鎖匙刻印行

清華鎖匙刻印行搬家了喔!我們的新址是:新竹市光復路二段372號(原址隔壁),歡迎舊雨新知來店配鎖、開鎖、刻印章! about.jpg 清華鎖匙刻印行位於新竹清華大學正 ... 於 www.key5715571.com.tw -

#68.刻印章 - 雅瑪黃頁網

搜尋【刻印章】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 昨晚到刻印店去之前,老爸交代我別去家裡附近的刻印店刻,因為一般刻了一顆印章。 於 www.yamab2b.com -

#69.嘉義到底哪裡有刻印章的店? - 幸運草

嘉義到底哪裡有刻印章的店?新榮戲院嘉義到底哪裡有刻印章的店? 我們XXXX學生會需要一個章!可是~~~~~找不到可以幫我們刻印的店我們有自己的圖!應該不會很複雜才. 於 rome0103.pixnet.net -

#70.台北刻印章的地方? - 背包客棧

[台灣北部]請問台北市那裡有刻石印章的地方呢?最好是手工好, 價錢公道的, 先謝謝各位。 :-)... 於 www.backpackers.com.tw -

#71.24小時開鎖友俐鎖印店

協助您查找附近的開鎖/配鎖/刻印/鑰匙/鎖印商家資訊,提供全國完整、多元、快速的鎖 ... 扣,遙控器安裝拷貝,防盜警報門鎖,公司章,電腦刻印,橡皮章,印鑑章,原子章. 於 ikey.tw -

#72.暖暖刻印章,萬王鎖店,暖暖24H開鎖,暖暖配鑰匙,暖暖配遙控器,暖 ...

回首頁 > · 刻印 > · 暖暖刻印章,萬王鎖店,暖暖24H開鎖,暖暖配鑰匙,暖暖配遙控器,暖暖換鎖,暖暖汽車晶片拷貝(2) ... 於 www.0978359956.com.tw -

#73.台北大同代刻印章推薦台北信義全手工篆刻開運印章推薦全台 ...

為什麼「babyin」寶貝印是企業老闆刻印的最佳選擇重點一: 好的印章,能為用印人帶來好的氣韻,為用印人帶來更好的運勢! 於 t14gpus48171.pixnet.net -

#74.[請益] 請問中國醫附近有刻印章的店嗎ok6080599 PTT批踢踢 ...

我已預先做好功課(如:上官網、爬文或文摘)(是/否)是如標題現在忽然需要印章但是我家在台南之前的印章不能馬上到手所以想要找店家一個頂著用想要問一下中國醫附近有刻 ... 於 www.ucptt.com -

#75.附近印章店

璽印篆刻藝術中心; 關於易文堂:值得信賴的三十年手工印章老店; 進龍刻印店; 文具控注意!嚴選北中南 ... 於 www.mattlambert.me -

#76.國華手工開運印章- 首頁

國華刻印社國華手工開運印章本著《堅持品質、誠信服務、用心治印、平價消費》為宗旨。免費擇日擇時動工,依個人五行調整佈點治印,印章保證純手寫反字手工篆刻(絕不造假) ... 於 www.kuohwa66.com.tw -

#77.台北市中山區哪裡有刻印章店

台北市中山區哪裡有刻印章店】的網路資訊大全.【台北市台北縣水晶刻字哪裡有呢】,【銀行郵局帳戶印章】,【台北市中山區哪裡有刻印章店】的新聞內容,購物優惠, ... 於 dow10k.com -

#78.手工刻印章台北 - 台灣商業櫃台

印章,本店至今仍遵照古法製作印章,手工刻印,並嚴格控管印章品質。 ... 何處有純手工刻印行?以大台北地區為限,若可以在台北火車站附近及三重新莊泰山一帶更佳 . 於 bizdatatw.com -

#79.台北市大安區刻印.刻印鑄字.廣告印刷商家,精選刻印商家哇客滿 ...

服務項目: (1)刻印:精刻印章、原子章、橡皮章。(2)鎖匙配製、遙控拷貝、開鎖、修鎖、裝鎖、配鎖、拷貝門禁感應卡。(3)名片喜帖 ... 於 www.wakema.com.tw -

#80.[問題] 請問台北有沒有推薦的刻印章店? - 看板stationery

... 我家人已經幫我買好了(木頭,不知道哪種) 然後我聽說一般的印章店,如果不買他們的印材不會幫忙刻的樣子所以可能得找一間能單純幫忙刻印章的店. 於 www.ptt.cc -

#81.[問題] 學校附近刻印章的店? - NCHUS | PTT Web

[問題]學校附近刻印章的店?@nchus,共有18則留言,10人參與討論,9推0噓10→, 有爬到以前的文~不過是四年前的資料了想請問現在學府路上有刻印章的店 ... 於 pttweb.tw -

#82.[工商服務] 北大特區附近有刻印章的店家嗎?

明天臨時要刻一個新的印章不過找來找去都找不到店家請問特區這邊有刻印章的店嗎? 北大特區附近有刻印章的店家嗎? ,iBeta 愛北大論壇. 於 forum.ibeta.tw -

#83.台中印章推薦

台中市政府文化局、慈濟大愛新聞台實況採訪手工刻印「印章、手工印章、個人印鑑章、公司大小章、結婚對章、肚臍章胎毛筆」 於 www.yawins.com.tw -

#84.【傳家手工印章】全手工刻印章店、開運印章、肚臍印章、肚臍章

特點☆全手工篆刻開運印章、臍帶印章、公司印章、胎毛筆、嬰兒三寶、神明印章☆世界各國印章「台灣、日本、韓國、 中國」都能全手工刻印。 ☆印章材質超過300種。 於 shopee.tw -

#85.印章工廠直營- 極速刻印網- 客製化印章製作

極速刻印成立30年專做印章,有個人私章、客製化印章、醫生章、橡皮章、連續章、日期章、公司大小章,各種材質選擇,工廠直營嚴格控管品質。我們仍在繼續努力中我們注重 ... 於 speed-engraving.com -

#86.上揚刻印鎖匙店-服務電話:27331194 - Kii鎖店聯盟

鐵捲門遙控器安裝修理. 門弓器.地絞鍊安裝. 汽機車晶片磁石鑰匙複製. 精刻各式.牛角印章. 橡皮章.原子章製作. 歡迎加洽詢服務~LIND ID-my88klng. 上揚刻印鎖匙店. 於 www.kii.tw -

#87.#問附近刻印章的店 - 亞洲大學板 | Dcard

問一下學校附近有沒有刻印章的店 . 亞洲大學. 0. ・回應3. 文章資訊. Logo. 亞洲大學. 每天有14 則貼文. 追蹤. 共3 則留言. 於 www.dcard.tw -

#88.詢問西屯區刻便宜木頭印章的店家資謝謝 - 愛合購

各位水水們下午好^__^ 臨時需要用到印章~~ 請問大家在西屯附近要去哪裡刻印章呢?! 謝謝唷. 於 www.ihergo.com -

#89.汐止大同路刻印章 - 靠北上班族

最近才剛從高雄搬到行政中心這裡想請問一下這附近有印章店嗎? 或者是東方遠東那裡有嗎? PS我現在才知道原來郵局包裹寄來如果人不在家沒收到就要帶著印章去郵局領. 於 ofdays.com -

#90.2022居家、辦公室風水開運一張圖看懂!這裡放聚寶盆

西北方的武財位適合流動性開運物,工作想驛動擺放綠色系開運物,有升遷機會者可刻方型印章擺放(代表權位在握),再以工作性質區分,屬內部主管位置,以黃 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#91.找到72 件“創業” 商品 - Pinkoi

手採高山茶【經典獻禮】--阿里山烏龍/金萱茶台灣蛇紋石質感禮盒 · 秋夜月暖【台灣茶禮盒】-茶香溫婉-高山烏龍散茶+炭香烏龍茶包 · **客製化** 品牌Logo印章- 手工刻制小本 ... 於 www.pinkoi.com -

#92.璽印篆刻藝術中心-手工刻印章專門店

印章,本店至今仍遵照古法製作印章,手工刻印,並嚴格控管印章品質。為了和市場區隔,將傳統技法結合現代藝術,讓一度成為夕陽的印章,重新展現千年智慧。 於 www.chop.com.tw -

#93.Re: [問卦] 大家印章都刻多少錢的? - Gossiping板

推riker729: 以前用橡皮擦自己刻印章8F 04/26 21:09 ... 手工篆刻的印石要去筆墨莊,北部的話師大附近較多通常店家也有一些合成素材如果你是要自己 ... 於 disp.cc -

#94.饒河街附近刻印章– 全台相關資訊 - PO吧!

特色說明 近松山車站 住辦一樓 ( B 130 ) 2... 刻印章. 刻印章配鎖邀請函布條旗幟meimei5555.wix.com/meim... L集.全新玉石牛雕刻印章藝術品!!--提供給需要的人!/新6廳長箱 ... 於 m.poba.com.tw -

#95.-優仕鎖行-101小工匠開鎖網

優仕鎖行~台北大直鎖店,裝鎖,換鎖,開鎖,印章,鑰匙。30年老字號 ... 開鎖,配鎖,換鎖,裝鎖,橡皮章,原子章,開運印章,台北市開鎖,台北市配鎖,台北市換鎖, ... 電腦精刻印章 ... 於 www.unlock888.com.tw -

#96.璽印篆刻藝術社

璽印篆刻藝術中心有完整專業的刻印章製作服務:客製化刻印章字體,印章圖案,刻手工印章, 各式印章材質選擇。民國68年在地開業印章專門店至今,累積三十餘年手工刻 ... 於 chop.looker.tw -

#97.台南哪裡有在刻印章 - 小行星列表/3201

3388 台南哪裡有在刻印章我是在新市讀書台南火車站附近哪裡有在刻個人印章普通的印章不是有圖案的印章可以把店家名字和電話給我我急用. 於 uwi1014201.pixnet.net