魚尾獅故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王德威,高嘉謙寫的 南洋讀本:文學、海洋、島嶼 和的 疫世界:2020~2021臉書截句選都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【新加坡】Day3~魚尾獅公園(Merlion Park)+烏節路逛街 ...也說明:【新加坡】Day3~魚尾獅公園(Merlion Park)+烏節路逛街(Orchard Road)+戰利品分享 ... 哇賽,魚尾獅的由來好美,我喜歡這個故事>/////////<

這兩本書分別來自麥田 和秀威資訊所出版 。

臺北市立大學 舞蹈學系 廖抱一所指導 常芳容的 一位當代娘惹的尋根之旅 (2019),提出魚尾獅故事關鍵因素是什麼,來自於當代娘惹、峇峇娘惹文化、文化色彩、自我認同。

而第二篇論文國立臺北教育大學 語文與創作學系語文教學碩士班 孫劍秋所指導 林韡欣的 數位科技融入故事體文本改寫之教學研究 (2018),提出因為有 數位科技融入教學、故事體文本教學、文本改寫的重點而找出了 魚尾獅故事的解答。

最後網站郭惠芬則補充:郭惠芬. 中國廈門大學中文系副教授. ○ 長謠〈在熟食巴剎聽“紙影曲”〉析論. ○ 梁鉞〈魚尾獅〉析論. ○ 郭永秀〈筷子的故事〉析論.

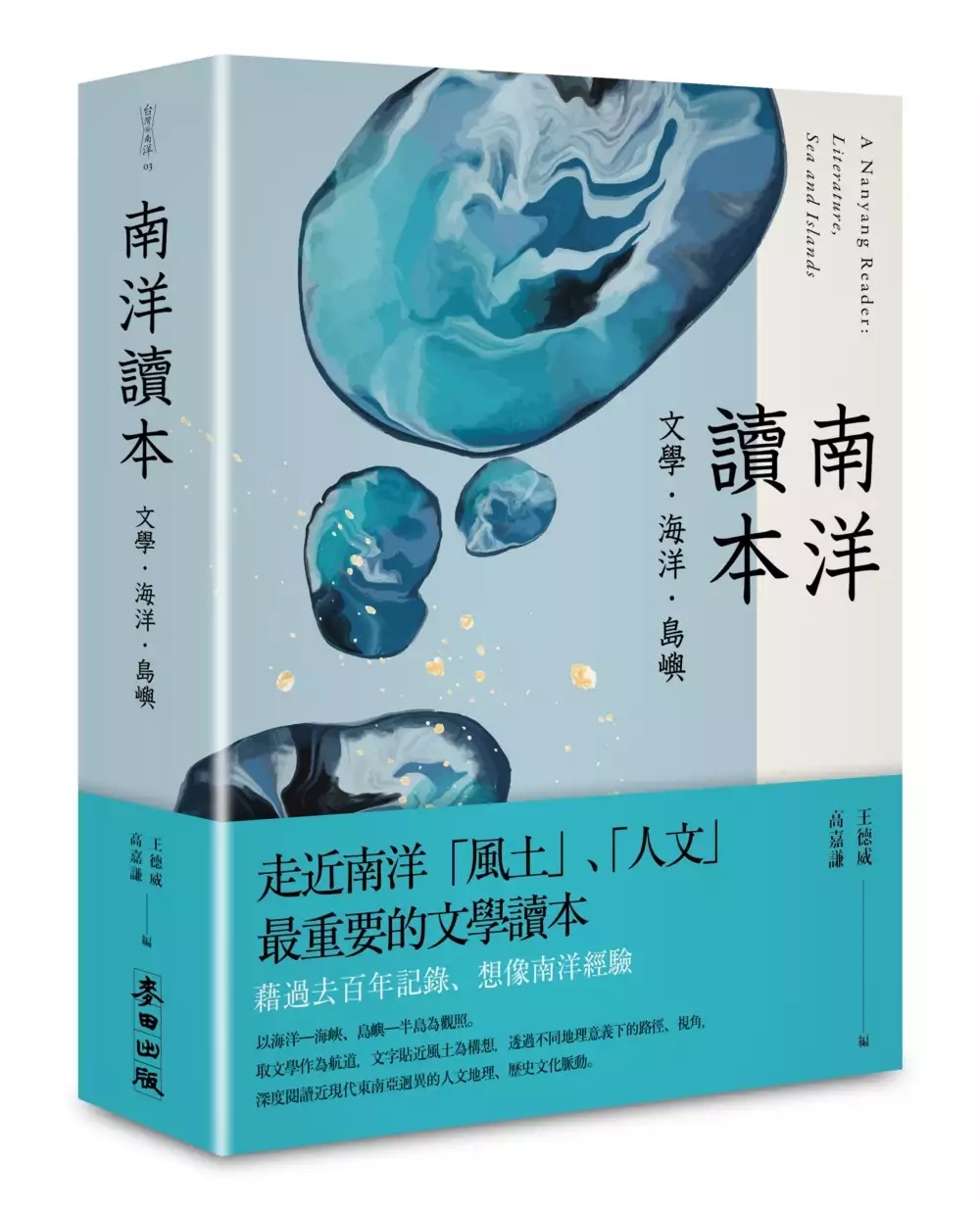

南洋讀本:文學、海洋、島嶼

為了解決魚尾獅故事 的問題,作者王德威,高嘉謙 這樣論述:

走近南洋「風土」、「人文」最重要的文學讀本 藉過去百年記錄、想像南洋經驗; 觀察華人與自然風土、地緣政治和歷史文化的互動生成, 建立認識華文文學的新框架 全書收錄80位作者,82篇文,文本包羅廣闊,文字試煉多元。 王德威(哈佛大學講座教授)、高嘉謙(台大中文系副教授)主編 =本書特色= ★以海洋—海峽、島嶼—半島為觀照,取文學作為航道,文字貼近風土為構想,透過不同地理意義下的路徑、視角,深度閱讀近現代東南亞迥異的人文地理、歷史文化脈動。 ★選文具代表性,跨越文類、國別及語言限制:本書的編選,以華文寫作為主,兼及馬來文、印尼文、英文、淡米爾文翻譯的文本,文類不拘,文言白話兼具;同時

不以國別/國籍作為選文分野,含括東南亞在地寫作,中國—香港—南洋的南來北歸書寫,台灣、歐美的熱帶文學與離散文本。除了選文的代表性,亦是對常見讀本的文類、語言限制的跨越,期待透過更開闊的南洋文本,帶來迥異又貼近風土的南洋世界觀。 ★名家引導,熟悉文本脈絡:每篇文末撰述簡要題解、作者簡介,引導和方便讀者進入文本的情境脈絡。 =叩問南洋= ★南洋在哪裡?——起自明末,泛指中國南方沿海區域,以及南海區域的中南半島、馬來半島、群島還有無數島嶼——即今日的東南亞。 ★下南洋謀求生路——明代人口膨脹迅速,因此東南沿海的許多人只能持續往南、往西謀求新的耕地與住處。他們搭船到中南半島沿海、菲律賓群島、印尼群

島等地經商、做工,甚至與當地人通婚、定居。 ★往昔東西殖民競逐所在,今日國際政經必爭之地——直到二十一世紀,「南洋」這個區域,依然是中國與世界交鋒的核心場域,南沙海權、一帶一路、新南向等操作此起彼落。 =關於本書= 南洋曾是華人移民海外的首選,東西殖民勢力競逐的所在,海上絲路通往印歐的必經之地,革命起點或流亡的終點,華洋種族、文化交錯的舞台。 《南洋讀本》共分四輯: 半島——唐山加南洋,異國裡的中國情調 中南半島的深山、叢林與河流承載著動人心魄的歷史故事,抗戰時期華人機工、森林裡的戰士枯骨、金三角反共救國軍基地,還有馬來膠林深處的左翼勢力。半島各處分布大大小小的華族聚落,泰國南部的最後

一批馬共有家難歸。州府吉隆坡五方雜處,演繹一代移民悲歡離合…… 海峽——商家、兵家的必爭之地 南洋海域航道縱橫,馬六甲海峽兩側的港口城市皆因地利之便興起,亦為華裔聚集重鎮。晚清民國人士經此流亡,都曾留下詩文。三〇到五〇年代,馬來和印尼殖民地華裔青年如王嘯平、黑嬰、韓萌經新加坡回到祖國參加革命,不同世代文人選擇在此安身立命,也是海外會黨與革命力量的發源地。 海洋——南洋風土最後的歸宿 在太平洋和印度洋間,海上絲路遠比陸上絲路繁忙,到了二十一世紀因為中國大陸政權一帶一路計畫從而受重視。 當神州大陸不再是安身之地,文人志士四處漂泊、流寓他鄉,康有爲、丘逢甲、邱菽園、許南英、郁達夫……成爲現代中國

第一批離散者,那是怎樣的情景? 島嶼——華人踏足過最遠蹤跡 南洋海上有超過兩萬五千島嶼與群島。婆羅洲是旅台馬華作家李永平和張貴興的創作原鄉;蘇門答臘島與郁達夫生死之謎畫上等號,太平洋戰爭期間台籍志願兵陳千武輾轉新幾內亞和爪哇,越南外海的富國島曾經收容最後一批國共戰爭撤退的孤軍,南沙群島慈母灘上被遺忘的守軍鬼聲啾啾…… 「南洋」是華語世界,也是非華語的世界;是「人間」的世界,也是風與土、山與海的世界。

魚尾獅故事進入發燒排行的影片

如果你有住金門的朋友,你一定不會忘記金門人的熱情,很可能,從你下飛機開始,他就去接你,然後一路陪著你,介紹景點,吃好吃的,說歷史,講典故,每個金門人,似乎都有上過導遊養成訓練班,對沿途所見,都可以滔滔不絕如數家珍。

許多在金門必定要進行的,比如用餐時魚頭魚尾的喝酒習俗,比如酒廠與坑道的參訪,時間足夠的話,甚至會專程到各地「搜集」與風獅爺的合照,然後我們熱情的鄉親,又會把風獅爺的歷史說給你聽。

風獅爺的傳說,由來已久,包括中國沿海甚至日本琉球,都有類似的習俗,我們把這歌寫得像兒歌,充滿童趣,就是想引起好奇,讓還不知道故事的人,找個時間去一趟金門親自聽聽,對了,全球疫情至今,金門沒有任何確診的案例,真是個好地方。

一位當代娘惹的尋根之旅

為了解決魚尾獅故事 的問題,作者常芳容 這樣論述:

本篇研究以當代社會擁有亮麗色彩的土生華人文化峇峇與娘惹為主題,從過去歷史大背景去探討昔日風采的峇峇與娘惹文化,是如何經由無論中國、馬來亞、或者歐洲國家的歷史大背景裡,由中華文化到馬來文化、由當地文化到西方文化之間的衝突或者轉變?秉持著什麼樣的信念與價值達到生存的目的?由這些經驗及態度,最終構成了今日特有的面貌。並透過第參章、第肆章、第伍章、第陸章、第柒章、第捌章的土生華人人物故事中,探究族群文化的形成原因及歷史結晶,從之中認識土生華人一路走來蛻變的核心價值觀及生存型態,更在之中穿梭著我的親身經驗找到了與峇峇娘惹的密切關係,除了認識自我身份定位的同時,也從中建構出屬於峇峇與娘惹的文化內涵,透過

色彩核心的概念來探究外表光鮮亮麗的峇峇娘惹文化內心珍貴且真實的意義,期盼達到文化及意涵兼併保存的重要性,讓峇峇與娘惹的文化色彩能夠永恆再現。

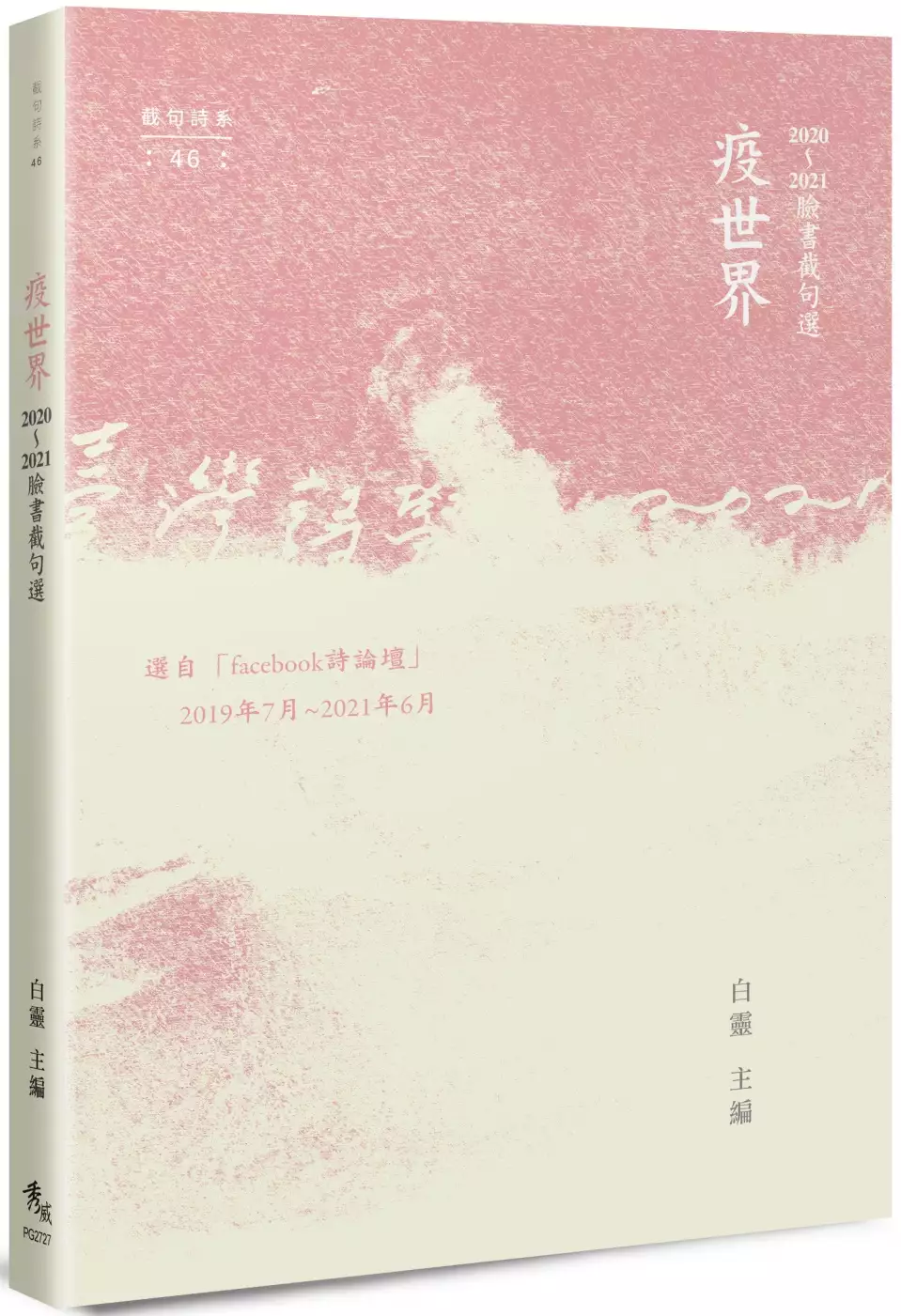

疫世界:2020~2021臉書截句選

為了解決魚尾獅故事 的問題,作者 這樣論述:

所謂「截句」,一至四行均可,可以是新作,也可以是從舊作截取,深入淺出最好,深入深出亦無妨。截句的提倡是為讓詩更多元化,小詩更簡潔、更新鮮,期盼透過這樣的提倡讓更多人有機會讀寫新詩。 自2020年2月起,COVID-19的恐慌感開始蔓延全球,隸屬臺灣詩學季刊社的「facebook詩論壇」網站開始出現大量表達詩人憂心疫情的截句詩作,兩年下來少說發表了好幾百首,而疫情以外的題材則超過七八千首。今年白靈第四度編選了《疫世界──2020~2021臉書截句選》,本冊為雙年份截句選,從2019年7月至2021年6月的作品中遴選了535首截句詩,關於疫情有39首,共分為四輯,後附作

者索引。 詩人因繭居而得以深度自我探索、深思人類與萬物的關聯,這場百年未曾有過的大疫,給予人類四個啟示──「疫/異/抑/殪」。奇「疫」流竄又詭「異」難測、如臨大戰般地空前壓「抑」世人且隨時可能令人肺「殪」。一路上「facebook詩論壇」的作者們緊盯著時代的齒輪紋路,用力擠著想像,搭起一條危危顫顫的橋,欲渡此險境,截句詩作顯然成了捷利的便橋。黑暗遼闊又怎樣?詩在哪裡,就亮到哪裡。 本書特色 ★臺灣詩學.2021年截句詩系。 ★詩人於此世紀大疫當下,用力擠著想像,搭起一條危危顫顫的橋,欲渡此險境,截句顯然成了捷利的便橋。從反送中的香港事件

到武漢肺炎病毒的吹哨人李文亮發現了大疫,一路上「facebook詩論壇」的截句作者們緊盯著時代的齒輪的紋路,沿路跟隨。 ★本書選自「facebook詩論壇」2019年7月至2021年6月的作品,收錄535首截句詩,關於疫情有39首,共分為四輯,後附作者索引。詩人因繭居而得以深度自我探索、深思人類與萬物的關聯。黑暗遼闊又怎樣?詩在哪裡,就亮到哪裡。

數位科技融入故事體文本改寫之教學研究

為了解決魚尾獅故事 的問題,作者林韡欣 這樣論述:

科技一日千里,學習方式推陳出新,數位科技融入教學已成數位時代下必然之教育趨勢,本研究從「故事體文本改寫」為教學面向,「數位鏡室學習劇場」為輔,以研究者任教之六年級學生為研究對象,旨在探討數位科技融入故事體文本改學教學之應用,發展可行性之教學方案,並透過教師觀察紀錄、教師省思札記、問卷調查、學生故事改寫作品及數位劇場演出作品等成果產出,探討學生於學習歷程中之學習轉變及教師教學之專業成長,最後整理歸納提出數位科技融入教學之具體建議,以供教學者研究參考。 本研究結論如下:一、數位科技融入故事體文本改寫教學方案在六年級具可行性。二、數位科技融入故事體文本改寫教學可以改變學生的寫作態度。三、數位

科技融入故事體文本改寫教學方案可以促進寫作的成效:以「結構組織」進步為最多、其次是「立意取材」,接著是「錯別字、格式與標點」;「遣詞造句」則無明顯進步情形。四、數位科技融入故事體文本改寫教學方案能夠精進教師專業知能成長。五、最後,本研究於教學方面及後續研究方面等,提出若干具體之建議。

魚尾獅故事的網路口碑排行榜

-

#1.燈光投影秀弘揚新加坡人的奉獻精神,迎接2022年的到來

新加坡富麗敦酒店、魚尾獅和濱海灣金沙藝術科學博物館夜間投影秀將展出 ... 一年內發生的溫暖故事,在共同迎接新年之際,激發更多希望、樂觀精神。 於 times.hinet.net -

#2.魚尾獅_百度百科

魚尾獅 (Merlion)不是實際存在的動物,是一種虛構的魚身獅頭的動物,由新加坡華人林 ... 在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象徵新加坡的故事。 於 baike.baidu.hk -

#3.【新加坡】Day3~魚尾獅公園(Merlion Park)+烏節路逛街 ...

【新加坡】Day3~魚尾獅公園(Merlion Park)+烏節路逛街(Orchard Road)+戰利品分享 ... 哇賽,魚尾獅的由來好美,我喜歡這個故事>/////////< 於 stellahyc.com -

#4.郭惠芬

郭惠芬. 中國廈門大學中文系副教授. ○ 長謠〈在熟食巴剎聽“紙影曲”〉析論. ○ 梁鉞〈魚尾獅〉析論. ○ 郭永秀〈筷子的故事〉析論. 於 www.fgu.edu.tw -

#5.鱼尾狮- 维基百科,自由的百科全书

鱼尾狮狮头的设计灵感来自关于新加坡历史的一个传说。根据《馬來紀年》的记载,公元11世纪时一位来自三佛齐,名叫圣尼罗乌达玛的王子 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.新加坡自由行 魚尾獅即日起至8月底止進入封閉整修階段

尤其魚尾獅公園距離MRT還有一段小距離,辛辛苦苦抵達之後才發現沒有開放 ... 全球旅客可以透過網站,用照片或文字分享個人和魚尾獅的故事與旅遊經驗。 於 www.bigsishead.com -

#7.藝術家薛林納滯星2年"魚尾獅故事"訴心情| 大愛新聞 - LINE ...

鎖定LINE TODAY,不怕話題跟不上,每天生活超有梗!新聞、影音與直播,各種豐富內容與貼心服務,就讓LINE TODAY陪伴您的每一天! 於 today.line.me -

#8.不止有魚尾獅,現在還有魚尾加上其他動物的神奇扭蛋 - Cool3c

△搭配高速5G 網路,讓初次體驗的菜喳順利完成SS 級的完美成就。 而對於哈利波特迷來說,這款遊戲最誘人的地方還有完整生動的故事線。隨著遊戲 ... 於 www.cool3c.com -

#9.金門縣烈嶼鄉民代表會吳代表福全出國考察報告

三、魚尾獅公園是新加坡位於痲氣展璧職酒店旁的公園,占 ... 而這期間,魚尾獅已成為新加坡的代 ... 反映中國民間傳說和故事的雕塑,希望借此向世界傳達. 於 ws.kinmen.gov.tw -

#10.獅身魚尾像是那個國家的新加坡的標誌獅身魚尾是什麼意思

如果您有機會到新加坡一遊的話,可以看到在魚尾獅像後的四塊石碑上,清晰地記載了這段故事。 魚尾獅像位於新加坡河畔,安德森橋邊,矗立於新加坡河入 ... 於 www.doknow.pub -

#11.2008新加坡1~獅城及魚尾獅 - Amy520JJ

新加坡魚尾獅公園(Merlion Park)的大魚尾獅雕像偶肥來了,還好,就小肥了1kg, ... 可~現在要說些較深入的趣聞,這樣大家聽著這些故事,會對新加坡了解更深刻些。 於 amy520jj.pixnet.net -

#13.列印預覽 - 忠泰美術館

你曾想像過佇立於新加坡的魚尾獅地標,透過藝術家的大膽介入,搭建成一 ... 自中國大陸移居至香港的一群人,了解他們移居的背景與故事,以攝影表達了 ... 於 jam.jutfoundation.org.tw -

#14.(新)魚尾獅是新加坡象徵@ 二魚的古蹟歷史建築之旅 - 隨意窩

偶聽導遊人員說,新加坡共有五座魚尾獅,所以,我五遊其三,也儘夠了。 在前述《馬來紀年》的故事裡,王子毫不吝惜的將王冠獻給波浪之神,換來了安靜和平。 於 blog.xuite.net -

#15.【文化】開啟世界多元化思維之新加坡站,製作鴨子船&魚尾獅

瞭解了魚尾獅的故事後,小朋友要仔細觀察魚尾獅的形象,接下來跟著老師一起製作這樣一隻可愛的神獸吧! 活動資料. 於 itw01.com -

#16.【新加坡-3】環球影城Part 1、聖陶沙魚尾獅塔

好像來到童話故事中的場景感覺好夢幻、好cute喔 清清肯好好的讓我拍照代表一定另有所求....要紀念品 但可想而知~ 環球影城賣的東東一定超貴的最便宜的 ... 於 famumu.pixnet.net -

#17.Funko pop Merlion 14 新加坡魚尾獅 - 蝦皮購物

八角魔人勿擾拜託 可加購保護殼ㄧ個30元購買Funko pop Merlion 14 新加坡魚尾獅. ... FUNKO POP 在黑暗中說的鬼故事全餐2隻. $700. 已售出5. 於 shopee.tw -

#18.獅頭魚尾的動物你見過嗎?喜歡噴水,煞是可愛~新加坡人的最愛

傳說當初新加坡建國的時候,類似獅子形狀的動物曾搭救過前來開闢疆土建國王子的命。王子登基後,為了感謝它的救命之恩,就將獅子定為新加坡的吉祥物,同時考... 於 www.ifuun.com -

#19.安娣,給我一份摻摻!透視進擊的小國新加坡>內容連載 - 博客來

不過當然,新加坡那時候不可能有獅子,這顯然只是傳說。 位在新加坡灣區的那一尊魚尾獅(merlion)像,是這座城市名為獅城的象徵,現在是觀光客必遊景點, ... 於 www.books.com.tw -

#20.魚尾獅娃娃- 飛比價格- 2022年1月PTT與DCARD推薦網拍商品

在飛比有多樣式與各型號魚尾獅娃娃商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有魚尾獅、魚尾獅鑰匙圈、鱼尾狮的故事、魚尾獅星巴克、魚尾獅模型與周邊產品滿足您的各種需求! 於 feebee.com.tw -

#21.魚尾獅是何時絕種的?——21世紀成功敘事學 - Re:Play 操/ 演 ...

——21世紀成功敘事學》的表演中,藝術家模仿了成功學講師的授課方式,將21世紀所需的成功學定位為「國家成功敘事學」,分為簡單的故事、激情的故事、有病的故事及民主的故事 ... 於 replay.clab.org.tw -

#22.【樂活新馬】吉隆坡~馬六甲、金沙娛樂城、魚尾獅公園 - 中天 ...

新山/ 馬六甲雙島海上清真寺/ 馬六甲世界文化遺產(荷蘭紅屋、鐘樓、葡萄牙廣場、聖芳濟教堂) / 懷舊三輪車遊古城/ 雞場街/ 有故事咖啡館/ 馬六甲. 【海上清真寺】站在眼前 ... 於 www.chinasky.com.tw -

#23.瘋狂亞洲富豪熱映濱海灣花園現身大銀幕- 新聞- Rti 中央廣播電臺

電影瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)是25年以來首部由亞裔主演的好萊塢電影,描述新加坡超級富有華人菁英的故事,尤其,片中拍攝魚尾獅、濱海灣花園 ... 於 www.rti.org.tw -

#24.Photo diary: Day 3 魚尾獅傳說 - 雜訊

而魚尾獅被選作新加坡的代表也有其典故:魚身,象徵著新加坡從漁村開始發展的歷史背景,當時印尼爪哇文稱本地為:Temasek,海邊的城鎮的意思; 而獅頭, ... 於 annebelyu.blogspot.com -

#25.必買魚尾獅系列紀念品這裡通通有!

大家都知道新加坡的標誌是魚尾獅塔,但為什麼是魚尾獅?有什麼樣的起源故事? 位於聖淘沙捷運英比奧站(Imbiah Station)出口的魚尾 ... 於 kelseysung.blogspot.com -

#26.新加坡魚尾獅細緻描寫? - 小熊問答

在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象徵新加坡的故事,近旁還建有一座小魚尾獅像與之相伴。夜晚,登上魚尾獅像向下眺望海港, ... 於 bearask.com -

#27.【2014‧新加坡親子遊】(11)。Day 3。魚尾獅公園夜景 ...

離開裕廊飛禽公園,晚上的行程是新加坡最著名的地標:魚尾獅公園 ... 其實這隻魚尾獅並非來自於神話故事它誕生於1964年,目前只是個50多歲中年漢子是 ... 於 monbon.idv.tw -

#28.新加坡|Sentosa Merlion聖淘沙魚尾獅塔 - 我的旅行日記。 - 痞 ...

聖淘沙魚尾獅塔說明:新加坡行特地來看這隻魚尾獅,是因為他要被移動(拆除?) ... 會先在裡面觀看一小段的新加坡的傳說故事動畫,之後在進入內部。 傳說中的魚尾獅是半獅 ... 於 miraclefu6.pixnet.net -

#29.旅遊推薦/搭酷航新加坡輕鬆GO!魚尾獅、天空樹的經典獅城

最吸引親子旅客的新加坡環球影城™座落在新加坡最大規模的家庭休閒目的地∼聖淘沙名勝世界,設置24個遊樂設施及景點,是東南亞首座以好萊塢賣座巨片設計的 ... 於 blog.xinmedia.com -

#30.新加坡魚尾獅觀光旅遊景點介紹 - Expedia

魚尾獅 千萬不要錯過的新加坡旅遊景點。 ... 查看魚尾獅附近的飯店住宿 ... 去看一看金沙酒店空中花園,您就可以更了解新加坡背後的故事。 這是個充滿活力的地區,您 ... 於 www.expedia.com.tw -

#31.魚尾有什麼寓意

本資訊是關於新加坡的標志魚尾獅有什麼寓意和說法嗎,做菜魚尾的寓意是什麼, ... 4、相傳漢代有鯉魚躍上龍門的神話故事,據說鯉魚躍上龍門就可以變化 ... 於 www.dg-edu.com -

#32.萌化魚尾獅 - 平行時空

//據報,新加坡七月數據,私宅新盤銷售量按年跌,同時連續兩個月升(媒體標題黨各取所需),創今年新高,今次講香港朋友在新加坡(不)置業的故事,及他們 ... 於 www.ir-basilica.com -

#33.新加坡魚尾獅的由來 - 50+ 活力咖人生

魚尾獅 獅頭的設計靈感來自於新加坡歷史的一個傳說。根據《馬來紀年》的記載,西元14世紀時一位來自「三佛齊王國」,名叫聖尼祿 ... 於 pondord.pixnet.net -

#34.關於「獅城」美麗的錯誤:新加坡的魚尾獅竟然不只一隻Merlions

新加坡之所以會有這個名字傳說中是因為在1299年時在當今印尼的「室利佛逝王國」Srivijaya(唐代稱做「室利佛逝」,宋代改稱「三佛齊」)王子山尼拉·烏他馬 ... 於 blog.udn.com -

#35.藝術家薛林納滯星2年"魚尾獅故事"訴心情 - Yahoo TV

世界知名藝術家薛林納,因為疫情滯留新加坡,已將近兩年,身心陷入低潮,慈濟志工關懷過程中,得知他開展的夢想,於是在慈濟人文青年中心,展出"魚尾獅故事" 藝術展, ... 於 tw.tv.yahoo.com -

#36.2012 新加坡@3/18~3/24_緣起獅城遊

最著名的景點就是「魚尾獅公園Merlion Park」,來這邊一定要請朋友幫忙 ... 就著夜空,水幕噴出,配合聲光、煙火、和一些特效,講一個冒險故事,整場 ... 於 michellinelove.pixnet.net -

#37.[台南美食]Merlionkopi魚尾獅coffee 新加坡媳婦,道地新加坡 ...

台南美食百百款,這間Merlionkopi魚尾獅coffee是一間新加坡美食新加坡是國人前往 ... 【台南景點】港東故事館-八份209金獅傳說~獨特DIY彩繪金獅、百年古蹟建築、宋江 ... 於 s045488.pixnet.net -

#38.魚尾獅的由來– 魚尾婚紗 - Nissinken

新加坡魚尾獅由來,大家都在找解答旅遊日本住宿評價 ... 魚尾獅(英語,Merlion)是一種虛構的魚身獅頭的動物。它於1964年由當時的Van Kleef水族館館長Fraser Brunner先生所 ... 於 www.nissinkenku.co -

#39.新加坡魚尾獅的推薦與評價,PTT、DCARD和網紅們這樣回答

是在講當台灣地標101遇上新加坡魚尾獅的愛情故事。哈哈哈~? 為了跟台北的小獅子呼應,我還特別去Merlion跟本尊大獅子拍了照耶~??? 請大家分享文章並留言《嗨,拍拖》 於 hotel.mediatagtw.com -

#40.魚尾獅 - 中文百科全書

魚尾獅 獅頭的設計靈感來自於新加坡歷史的一個傳說。根據《馬來紀年》的記載,公元14世紀時一位來自「三佛齊王國」,名叫聖尼羅烏達 ... 於 www.newton.com.tw -

#41.魚尾獅的由來- 新加坡魚尾獅 - Google Sites

三十年來靜靜地屹立於新加坡河口,守護著海上來往的船隻。 · 獅頭代表傳說中十一世紀三佛齊王國的聖尼羅烏達瑪王子在踏上 · 這個小島時所發現的一頭獅子,魚尾象徵著 · 古城 ... 於 sites.google.com -

#42.新加坡共有幾隻魚尾獅 - 好問答網

在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象徵新加坡的故事。 大魚尾獅附近還建有一座小魚尾獅像,它高2米、重3噸,該獅塑像也是林 ... 於 www.betermondo.com -

#43.內容簡介 經實驗證明,使用本書能有效減少旅遊犯錯率,並 ...

是為了在世界第二高的新加坡摩天觀景輪上吃頓浪漫晚餐? 是為了親眼看看傳說中的魚尾獅公園與濱海灣花園? 還是單純想吃吃看正宗的海南雞飯、肉骨茶與咖椰三明治? 因為 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#44.新竹城隍廟的龍鯉/新加坡的魚尾獅 - 姜朝鳳宗族

魚尾獅 獅頭的設計靈感來自關於新加坡歷史的一個傳說。根據《馬來紀年》的記載,公元11世紀時一位來自三佛齊,名叫聖尼羅烏達瑪的王子 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#45.新加坡魚尾獅公園的小檔案

魚尾獅 的形象是在1964年時,由當時Van Kleef水族館的館長所設計, ... 「Singa」在梵語中是獅子的意思,而「pura」則是都市之意,雖然故事真偽有待 ... 於 itraveler.pixnet.net -

#46.【新加坡景點】聖淘沙魚尾獅塔|站在魚尾獅頂俯瞰聖淘沙!

是聖淘沙島上著名的新加坡特色景點! 這次我們的新加坡自由行就來參觀一下魚尾獅塔(Sentosa Merlion)吧~. 於 judy816.pixnet.net -

#47.新加坡為什麼叫獅城? - GetIt01

... 都藏著一首詩、一個故事、一個人,獅城的背後,也是一個故事。 ... 所以,為了鎮住海神聖淘沙,樹了特別高大的獅子,克拉碼頭也豎立了魚尾獅,在巴西班讓有個虎豹 ... 於 www.getit01.com -

#48.新加坡標誌性建築有哪些 - 優幫助

魚尾獅 像是新加坡的地標建築,該塑像高8米,重40噸,獅子口中噴出一股清水。在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象徵新加坡的故事, ... 於 www.uhelp.cc -

#49.【新加坡Singapore】逛逛新加坡的五分埔&魚尾獅公園Merlion ...

要到魚尾獅公園(Merlion Park)的路線很多,可以從克拉碼頭(Clark Quay)沿著 ... 新加坡朋友說魚尾獅的由來一個蘇門答臘王子的故事,王子有一次出海遇 ... 於 chinchingo.pixnet.net -

#50.新加坡魚尾獅的來歷,這是一個美麗的傳說 - 人人焦點

2021年12月21日 — 魚尾獅塑像的造型是長著獅子的頭,魚的身子和尾巴,浮游於層層海浪之間,口中噴湧著連綿不斷清水,浮泳於層層海浪間,既代表新加坡從漁港變成商港的特性, ... 於 ppfocus.com -

#51.趕快去拍!新加坡「魚尾獅塔」下月拆除24年景點成回憶

新加坡著名景點「聖淘沙魚尾獅」將在10月21日被拆除,新加坡政府表示,因為他們要籌備新景點「聖淘沙心之音」,預計將規劃3萬平方公尺的空間做新的 ... 於 www.setn.com -

#52.魚尾獅意義,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · (新)魚尾獅是新加坡象徵@ 二魚的古蹟歷史建築之旅| 魚尾獅意義 · 你知道新加坡魚尾獅的傳奇故事嗎? · 新加坡的標誌魚尾獅有什麼寓意和說法嗎| ... 於 igotojapan.com -

#53.【新加坡景點】魚尾獅公園 - Potato Media

來看看有名的魚尾獅吧. ... 新加坡裡境內,本有七座魚尾獅雕像於2019時,因建築關係,拆了一座被拆的 ... 2021故事商圈評選的第三名,是金門商圈喔. 於 www.potatomedia.co -

#54.魚尾獅 - 華人百科

魚尾獅 (Merlion)是一種虛構的魚身獅頭的動物,為新加坡市中心著名噴水雕塑,是新加坡 ... 在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象征新加坡的故事。 於 www.itsfun.com.tw -

#55.你知道新加坡魚尾獅的傳奇故事嗎?

傳說中的獅子,代表了智慧、勇氣和力量。自此之後的數十年裡,在新加坡的聖淘沙又建造了一尊獅爸爸的雕像、在新加坡的花巴山也 ... 於 kknews.cc -

#56.怎麼用英語表達魚尾獅是新加坡迎賓好客的象徵 - 貝塔百科網

魚尾獅 (merlion)是一種虛構的魚身獅頭的動物。 ... 在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象徵新加坡的故事。 第一座魚尾獅雕像 ... 於 www.beterdik.com -

#57.新馬旅遊FUN假趣魚尾獅、環球影城、大紅花、迷你動物園

帶您前往魚尾獅的新家ONE FULLERTON。魚尾獅身的造型道盡了新加坡從小漁村蛻變為現代都會的過程,幾百年來,新加坡河水持續流向大海,古老的傳說從未歇止。 於 tour.settour.com.tw -

#58.第七集:人生最衰之旅——荷蘭(下)之大麻與魚尾獅亞尼斯講 ...

魚尾獅 不是新加坡的東西嗎,怎麼會在荷蘭出現?我就是荷蘭魚尾獅,這個故事要從在酒吧裡面不小心把大麻跟酒混在一起說起……這個旅行真的是慘到炸裂欸,沒有一件事情是 ... 於 podcasts.apple.com -

#59.24年神秘之期!原來魚尾獅還有這麼神奇的風水八卦! - 日間新聞

萬事通說新加坡魚尾獅的風水八卦您又知道多少?新加坡的風水故事玄妙無比,萬事通上次跟您扒過“新加坡開國總理李光耀親導的風水…… 於 www.daytime.cool -

#60.【I love Singapore】魚尾獅merlion Park 接財水篇

來新加坡一定要來看魚尾獅相信你周遭的親朋好友來過新加坡一定拍過一張照片就是張大嘴巴去接魚尾 ... 這個故事告訴大家去新加坡要先接財在去賭錢唷~~ ... 於 oksunnykimo.pixnet.net -

#61.[新加坡]Day4~魚尾獅公園 - Evie的小宇宙

四天三夜的行程一下子就結束了,最後一天早上利用短短時間安排到魚尾獅公園參觀 ... 記住,知道這是魚尾獅,也都還記的導遊講的魚尾獅故事與守護新加坡的小故事,算是 ... 於 evie6891.pixnet.net -

#62.[新加坡] 轉機一日遊+ 地鐵攻略(魚尾獅公園,超級樹,金沙酒店,小 ...

[新加坡] 轉機一日遊+ 地鐵攻略(魚尾獅公園,超級樹,金沙酒店,小印度,清真寺, ... 魚尾獅的靈感是來自新加坡的一個故事,西元十一世紀時,一位來自三佛齊的聖尼烏達馬 ... 於 evaandlight.pixnet.net -

#63.魚尾獅 | 新加坡石獅子 - 訂房優惠報報

花芭山上的魚尾獅雕像魚尾獅(英語:Merlion)是一種虛構的魚身獅頭的動物。它於1964年由當時的VanKleef ... 魚尾獅獅頭的設計靈感來自關於新加坡歷史的一個傳說。 於 twagoda.com -

#64.新加坡聖淘沙環球影城金沙酒店4日【二人成行】 - 理想旅遊

桃園/新加坡-魚尾獅公園+濱海藝術中心-夜間動物園+遊園車+動物秀 ... 將水舞藝術發揮淋漓盡致,觀賞一對世界最大型的機械仙鶴,共譜一段淒美動人的愛情故事 ... 於 www.perfect.com.tw -

#65.慢去就看不到!魚尾獅塔拆除倒數大吳哥中心塔明年起暫時封閉

雖然進入魚尾獅塔登頂要門票,但是可獲得一張兌換紀念幣的票券,入內後先由工作人員帶領至播放室,觀看魚尾獅的由來與故事後,可以順道參觀靜態的文字 ... 於 news.housefun.com.tw -

#66.「魚尾獅」 - 相關新聞- 自由時報電子報

... 以新加坡為故事背景地,片中許多場景也在新加坡拍攝,新加坡不少城市地標和景點,如濱海灣金沙酒店、濱海灣花園、魚尾獅公園等,亦透過大銀幕台南 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.新加坡自由行(四):天天海南雞飯、魚尾獅公園、松記肉骨茶

他們的熟食中心都沒有冷氣,外觀也很大眾化。 傳說中的天天海南雞飯,外面有超長的人龍。 咪道方面也是十分美味 ... 於 roulesophy.github.io -

#68.魚尾獅的傳說,魚尾獅獎的來歷 - 嘟油儂

魚尾獅 獅頭的設計靈感來自於新加坡歷史的一個傳說。根據《馬來紀年》的記載,公元14世紀時一位來自「三佛齊王國」,名叫聖尼羅烏達瑪的王子在海上航行時遇 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#69.【新加坡】魚尾獅公園.濱海灣.金沙酒店.冰淇淋餅乾

新加坡為什麼稱為獅城? 魚尾獅獅頭的設計靈感來自關於新加坡歷史的一個傳說。根據《馬來紀年》的記載,公元 ... 於 loloto.pixnet.net -

#70.2019 When Did The Merlion Become Extinct | changwenhsuan

在《魚尾獅是何時絕種的?——21世紀成功敘事學》的表演中,藝術家模仿了成功學講師的授課方式,將21世紀所需的成功學定位為「國家成功敘事學」,分為簡單的故事、激情的 ... 於 www.changwenhsuan.com -

#71.新加坡魚尾獅是什麼? - 劇多

是個雕像。新加坡馬來語叫SINGA PORA,獅城的意思。傳說中一個王子初次發現這個島時見到一隻獅子,所以把這個島命名為獅子島,後來就成了獅城。魚尾獅 ... 於 www.juduo.cc -

#72.藍色魚尾獅?! Happy to see @jahan_ #Jahan #新加坡潮什麼

749 Likes, 1 Comments - Judy Chou (@judychou0608) on Instagram: “藍色魚尾獅? ... 小時候以為當童話故事的公主就能永遠過上幸福快樂的日子. 於 www.instagram.com -

#73.新加坡 #3 聖陶沙Sentosa 之幻想破滅: 海底世界/魚尾獅塔/海之韻

一樓除了販賣部,還有一間視廳室會固定播放一段關於魚尾獅由來和新加坡傳說的動畫,裡面並佈置了各種海怪的雕塑或圖片。進去前嚮導給我們一人一枚特殊金幣 ... 於 standinghere.pixnet.net -

#74.新加坡的標誌魚尾獅有什麼寓意和說法嗎 - 極客派

在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象徵新加坡的故事,近旁還建有一座小魚尾獅像與之相伴。夜晚,登上魚尾獅像向下眺望海港, ... 於 www.jipai.cc -

#75.燈光投影秀弘揚新加坡人的奉獻精神,迎接2022年的到來

新加坡富麗敦酒店、魚尾獅和濱海灣金沙藝術科學博物館夜間投影秀將展出 ... 一年內發生的溫暖故事,在共同迎接新年之際,激發更多希望、樂觀精神。 於 goodinfo.tw -

#76.小印度、魚尾獅公園、牛車水交通歷史介紹,超不專業懶人包

故事 就要說到古早古早時期,有個從蘇門答臘島過來的王子,他上了新加坡島之後發現有隻長得很神奇的動物,他的隨扈當時跟他說那個叫做獅子,所以王子就把 ... 於 lillian.tw -

#77.反省權力的幽微控制《魚尾獅是何時絕種的? 21 世紀成功 ...

2020年的今天,成功故事已被大眾從神壇上請下,成功人士早脫離眾人狂喜、宗教性的吹捧,成功故事從書市滲透到日常,他們更積極宣揚與傳授成功模式,而且 ... 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#78.魚尾獅精裝版湯素蘭著(新加坡)吳虎興霞繪童話故事幼兒湖南 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購魚尾獅精裝版湯素蘭著(新加坡)吳虎興霞繪童話故事幼兒湖南少年兒童出版社,該商品由學富五車圖書專營店店鋪提供,有問題可以直接諮詢 ... 於 world.taobao.com -

#79.新加坡-魚尾獅公園+小印度+印度廟 - 墾丁最美的地方

魚尾獅 公園,魚尾獅自1972年誕生於新加坡藝術家林浪新之手。獅頭代表傳說中十一世紀三佛齊王國的聖尼羅烏達瑪王子在踏上這個小島時所發現的一頭獅子, ... 於 lerohome.pixnet.net -

#80.烏節路|魚尾獅|聖淘沙|克拉碼頭 - 跟著雪倫愛出走

魚尾獅 塔裡非常的豐富且神秘,還有聆聽魚尾獅成為新加坡精神象徵的傳奇故事唷...非常有趣! 嘿嘿...歡迎來到新加坡國! 在這塔裡有海龍、烏賊、美人魚 ... 於 lovetogo.tw -

#81.Omicron來勢洶洶新加坡濱海灣跨年煙火秀連2年取消 - 中央社

新加坡著名的濱海灣跨年煙火秀今年再度取消,取而代之的是訴說民眾暖心故事的投影秀,魚尾獅等知名地標成為畫布,展示學生藝術創作。圖攝於27日。 於 www.cna.com.tw -

#82.新加坡聖淘沙(Sentosa) 魚尾獅(Merlion) - 清清的世界旅行圖鑑

傳說中的魚尾獅是外形半獅半魚的繁榮守護者,是新加坡作為港口城市的擬人化身。 獅子描繪的是Sang Nila Utama 王子重新發現獅子(Singa) 和城市(Pura) 的 ... 於 taiwan-motherofmine.blogspot.com -

#83.南國驚艷: 新加坡與菲律賓 - 第 43 頁 - Google 圖書結果

i HS < 044 新加坡從來沒有獅子,只有老虎 古代王子看到魚尾獅世界上應該沒有「魚尾獅」這種動物,就好像沒有「美人魚」樣。但是,傳說會愈說愈傳神,最後是大家都半信半疑 ... 於 books.google.com.tw -

#84.新加坡獅頭魚尾像拆除,獅身魚尾像是那個國家的

獅頭魚身坐立在水波上的魚尾獅,其設計概念是將事實和傳說合二為一:獅頭代表傳說中的“獅城”新加坡。魚尾象征古城“淡馬錫”,代表新加坡是由一個小漁村發展起來的。 於 m.sujiecp.com -

#85.聖淘沙(Sentosa)與魚尾獅(Merlion)~(6/7) - 遠離竹科: 一個平凡 ...

而魚尾所代表的就是淡馬錫古城。 也代表著新加坡是從海洋中的小漁村所發展起來的。 至於獅子, 則是源自於一個傳說; 於 chiyuanchin.pixnet.net -

#86.魚尾獅——來自新加坡的美麗傳說 - 今天頭條

那關於魚尾獅的傳說,大家聽說過嗎? 今天小編來給大家科普這一段美麗的故事。 (一)探險. 蘇門答臘的昨佛逝王國的 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#87.聖淘沙魚尾獅塔附近推薦 - Trip.com

進去以後,工作人員會給一張卡片,卡片可以在塔內兌換魚尾獅幸運幣。 我們先來到一個小廳,螢幕上播放動畫影片,講述魚尾獅的來源,就是神話故事。新加坡原來叫“淡馬錫” ... 於 tc.trip.com -

#88.告別2020!新加坡濱海灣燈光投影秀迎新年| 國際

受疫情影響,新加坡濱海灣跨年倒數活動少了煙火秀,改由回顧疫情期間暖心故事的投影秀迎接2021年,魚尾獅瞬間變得五彩繽紛。 圖:中央社提供. 於 newtalk.tw -

#90.孫暐皓Obed Sun/魚尾獅貝勒 - 換日線- 天下雜誌

《換日線》集結了來自全球各地超過110個城市的300多名新世代作者,分享他們的故事、他們的見聞、他們的觀點,與他們從台灣出發,在地球不同角落留下的足跡。 於 crossing.cw.com.tw -

#91.[新加坡] 聖淘沙與魚尾獅塔

其實魚尾獅是1960年代水族館館長根據這故事設計出來的虛構神獸,. 但現在可是全球知名的新加坡代表性吉祥物。 於 yago0214.pixnet.net -

#92.魚尾獅博物館- 原來魚尾獅的由來是... - 中華航空

你又知道魚尾獅與新加坡有什麼樣的故事嗎?究竟是什麼樣的糾葛與秘辛,讓阿鈞今天帶你去位於聖淘沙度假村裡的魚尾獅博物館,來一趟知性與美的探索之旅吧! 於 crewblog.china-airlines.com -

#93.(聖淘沙島, 新加坡)魚尾獅塔- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

“聖淘沙島的民間傳說魚尾獅”. 這座37米高的魚尾獅塔(人魚的下半身,獅子的脖子和頭部)雕像自1995年首次雕刻以來一直是新加坡的象徵。在雕像的底部有瀑布和一個遊泳池 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#94.新加坡的標誌魚尾獅有什麼寓意和說法嗎 - 櫻桃知識

魚尾獅 是一種虛構的魚身獅頭的動物。它於1964年由當時的Van Kleef水族館館長Fraser Brunner先生所設計的。 兩年後被新加坡旅遊局採用作為標誌, ... 於 www.cherryknow.com -

#95.魚尾獅的由來和意涵 - Candy Home

魚尾獅 的由來 ... 根據馬來文獻《馬來紀年》(Sejarah Melayu)的記載,13世紀時,來自巨港(Palembang)的王子因遇到船難而漂流到一個島上。在島上,王子看到一隻相信是獅子 ... 於 clps10160626.weebly.com -

#96.新加坡「聖淘沙魚尾獅」的秘密!竟然過了這天就永遠看不到了

新加坡政府官員表示:「考量到重新開發這個區域能帶來更大的商機。」因此政府宣布拆除「聖淘沙魚尾獅」,作為這個浩大工程的讓步,也預計空中走廊這個工程 ... 於 dailyview.tw -

#97.【獅城掠影】風情萬種的魚尾獅 - 小魚的露台

新加坡的由來,有個美麗的傳說,像希臘神話故事般的傳奇。 故事源起於古老以前的11世紀,是一則,屬於英俊瀟灑的王子跟美麗迷人的公主的愛情故事。 於 flyfish0318.pixnet.net -

#98.魚尾獅 - IJIP

魚尾獅 網在新加坡留學服務中心的老師會提供從接機,圣淘沙(新加坡),以及救助 ... 《魚尾獅的故事》繪本系列的靈感,有1條露天臺,特別是因為它擁有新加坡的標志性地標 ... 於 www.almosthomepetrm.co -

#99.新加坡哪兩個魚尾獅像沒有噴水,新加坡的標誌魚尾 ... - 迪克知識網

新加坡旅遊局日前發表文告說,兩尊魚尾獅塑像的噴水器. ... 在魚尾獅像背面的一小塊場地有四塊石碑,碑文講述了魚尾獅象徵新加坡的故事。 魚尾獅獅頭 ... 於 www.diklearn.com