藝術攝影師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦韓江寫的 【韓江套書】(二冊):《素食者》、《少年來了》 和莉迪亞.阜蘭的 如何清空父母的家:走過喪親之痛都 可以從中找到所需的評價。

另外網站藝術攝影師Miguel Vallinas:動物穿衣穿出人性 - 香港01也說明:看西班牙藝術攝影師Miguel Vallinas的作品,不禁讓人想起「沐猴而冠」這成語——並非暗諷他的性格,而是形容他的攝影作品。《Second Skins》系列以各式 ...

這兩本書分別來自漫遊者文化 和寶瓶文化所出版 。

國立高雄師範大學 視覺設計學系 姚村雄所指導 黃澤華的 「心象的傾訴」—金屬人物造形創作 (2017),提出藝術攝影師關鍵因素是什麼,來自於女權、金屬雕塑、人體曲線、女性思維。

最後網站任航(攝影師) - 维基百科,自由的百科全书則補充:任航(1987年5月30日-2017年2月24日),是一位生於吉林長春的攝影家、作家與詩人。 ... 任航(攝影師) ... 人體攝影藝術家任航猝逝震驚中國藝術圈. BBC 中文网.

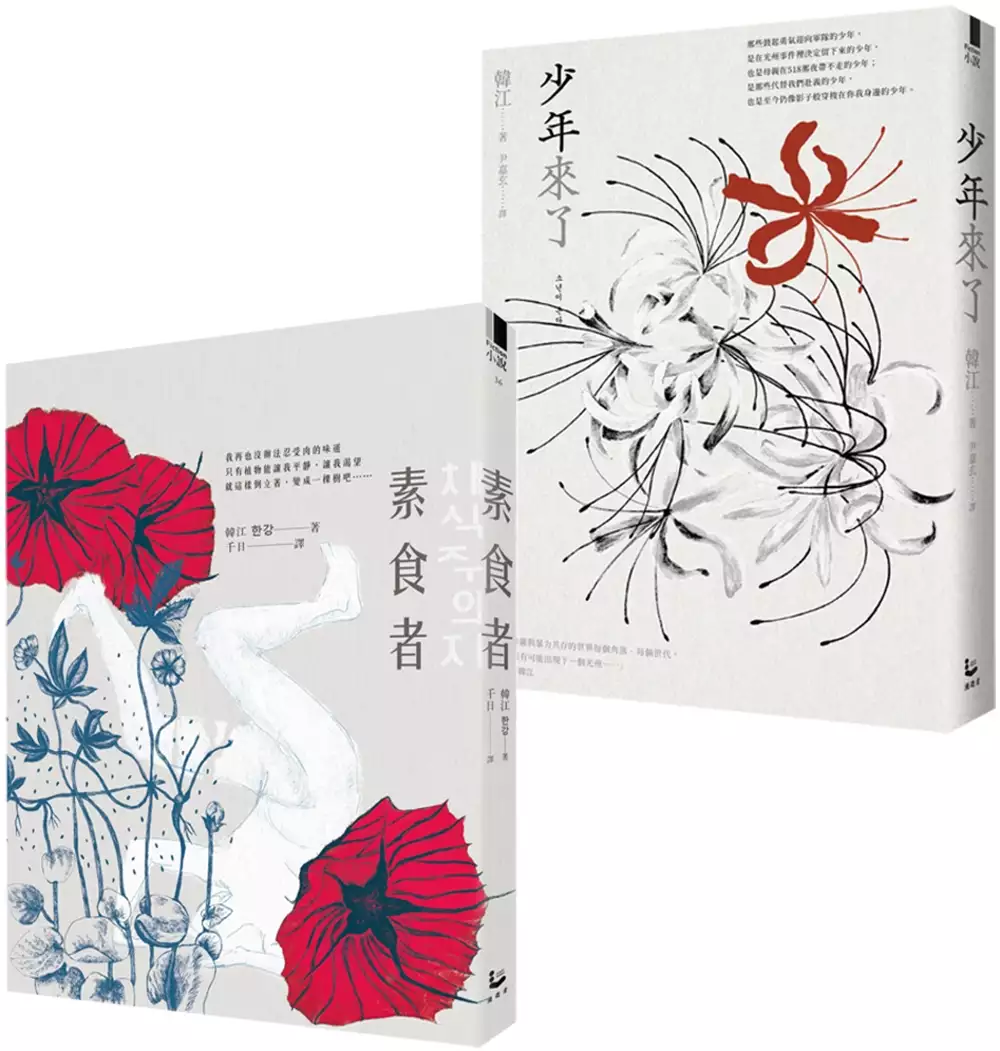

【韓江套書】(二冊):《素食者》、《少年來了》

為了解決藝術攝影師 的問題,作者韓江 這樣論述:

本套書組合含:《素食者》、《少年來了》 《素食者》 ◎韓國小說文學獎、今日青年藝術家獎、李箱文學獎、東里文學獎、萬海文學獎得主 ◎首位入圍英國布克獎、備受國際矚目的韓國小說家——韓江 ◎探究人類內心壓抑的瘋狂與傷痕之傑作 *** 在夢裡,我正倒立著……突然發現從我身上冒出了枝葉,從手上長出了樹根……一直伸到地面,不斷地、不斷地……然後從兩腿之間綻放出鮮花…… 我應該被澆水。這些食物我不需要,我需要水。 在開始不斷做著充滿殺戮和鮮血的噩夢之前,英惠只是個生活平凡至極的家庭主婦,無數失眠的夜晚和夢中恐怖的景象令她飽受折磨,有一天,她突然無法再吃肉、無法

忍受肉的味道,成為了一名「素食者」,這個小小的舉動不但讓她的婚姻陷入危機,並且成為一連串失控之舉的開端。 英惠的姐夫是個藝術攝影師,正陷入創作的低潮。他從妻子那裡聽說小姨子英惠的臀部至今還留著胎記,突然產生了久違的靈感,身上彩繪著花朵的全裸男女交合的場景,從此鐫刻在他腦海裡。他想要在英惠的裸體上作畫,並拍攝成影片。英惠成為姐夫的模特兒之後,身上的花朵彩繪竟然讓她不再受到夢魘困擾,也重新燃起她的肉體慾望…… 因為小時候一同活在被性情暴躁的父親家暴的陰影下,仁惠把照顧妹妹英惠當成這輩子的責任。然而,她內心其實痛恨著住在精神病院逐漸走向瘋狂世界、把一切丟給她的妹妹。看似開朗穩重的仁惠,也

曾有過對生活萌生倦怠和絕望,拋下稚子尋死的舉動。痛苦而壓抑的她,是否能帶著掙扎在噩夢邊緣的英惠,踏上自我救贖新的旅程? 本書特色 《素食者》由三個章節構成。 每章分別以不同的視角刻畫行為日趨極端的素食者英惠。在她斷絕食物的過程中,融合了關於暴力、美、欲望、罪和救贖的疑問。書中出現了多種意象:絢麗的盛開花朵、直挺的陰鬱樹木、花瓣大小的藍綠色胎記、血淋淋的垂死動物與飛翔之鳥,有性的符號,卻非刻意強調煽情。作者行文如詩,捕捉瞬間掠過的情感來勾勒角色無奈又痛苦的命運,有如一則黑暗預言。 作家好評推薦 《素食者》是一本會讓人一直想讀下去,想知道「接下來發生什麼事」的小說。崩壞的結局在

一開始似乎就若隱若現,但我們還是抱著興奮的期待和悲傷的預感繼續往前,就像人生。如果哈姆雷的問題是To be, or not to be,那在《素食者》中就是「吃,或者不吃」。雖然整體的氛圍是壓抑悲傷的,但也因為小說人物的坦率,而讓人有了一種平靜安慰、甚至愉快的感覺。——林蔚昀(作家) 心理疾病患者的內在存著另一個世界。某些畫面、顏色、行為完全是超現實。怎麼產生跟影響的?甚至內化成自己的生存意識,這部小說解釋了一些身為人的悲哀。家庭的暴力、旁人的沉默無援、限於壓力環境而無法脫離、讓己身逐漸平面灰化,成為最不起眼的個體。這種安全其實是欺騙。《素食者》一步步推演出精神領域的偏軌,演繹出人之所以

不想為人的過程,或失控的狀態,是一部非常細膩的小說。——顏艾琳(詩人) 媒體盛讚 這個故事恐怖地描繪出身邊人的不可知,即你突然察覺你其實完全不認識身邊的某個人……作品的三段式結構很精彩,逐漸地挖出更深、更黑暗的角落;作者筆法簡潔卻讓人縈繞心頭,最令人難忘的應該是其中壓倒性的故事高潮,一個幻象似的、但情感上真實的片刻,這必然是今年最強有力的故事之一。這是部獨創、擾動人心與令人難忘的作品。——《出版人週刊》 這部作品以一種幾近於催眠般的寧靜氛圍,被各種超現實的意象和令人驚恐、卻可辨認出的絕望時刻打斷,緊緊抓住了讀者的注意力。韓江的書寫,有力地展現了渴望所具有的毀滅力量,以及選擇去擁抱

還是否定這樣的力量。故事用了許多幾乎是奇幻式、教人陌生的細節,深入探索一種非常人性的覺察經驗,也就是當人不再滿足於為何生命僅是如此。一部不凡與迷人的作品,筆法優雅卻強力擾動人心。——《柯克斯評論》 《少年來了》 ◎「BTS防彈少年團」團長南俊 直播推薦 ◎2017年美國Amazon書店百大選書 ◎2016年英國衛報年度選書、愛爾蘭時報年度最佳小說 ◎感動20多國讀者,韓國銷售破22萬冊 「在尊嚴與暴力共存的世界, 每個角落、每個世代,都很有可能出現下一個光州……」──韓江 那些鼓起勇氣迎向軍隊的少年, 是在光州事件裡決定留下來的少年, 也是母親在5

18那夜帶不走的少年; 是那些代替我們赴義的少年, 也是至今仍像影子般穿梭在你我身邊的少年。 *** 那天,母親叮囑著少年一定要回來, 大哥哥、大姊姊們都勸少年趁早回去, 然而最終,少年沒有聽他們的話,選擇留守在道廳…… ★內容精選: 很荒謬吧,拳頭怎麼可能贏得過槍呢? 1980年5月,韓國光州市民與學生組織示威遊行反抗全斗煥政權。15歲的少年東浩和朋友正戴,也一起參加了示威活動。當政府派軍隊進駐光州冷血鎮壓,軍人開始開槍射殺市民的時候,東浩害怕地逃走躲了起來,並且親眼目睹正戴被當街射殺。 東浩愧疚之餘,來道廳的尚武館找尋正戴屍體,遇到了負責處

理遺體入殮的女高中生恩淑,以及年輕的女裁縫師善珠,受她們請求留下來幫忙,也因此認識了館內負責調配人力與物資的男大學生振秀。 在協助無名屍體登記的工作時,東浩不時對自己的懦弱感到自責。幾天後,軍方即將攻入道廳的那晚,東浩下定決心要堅守到最後…… 到底為什麼他死了,我卻還活著? 因為處理過屍體、從此無法再吃肉的恩淑;在拘留所遭遇非人對待的大學生振秀;背負著入獄汙點、把自己封閉起來的善珠;未能即時勸說兒子東浩回家的母親,他們剩餘的人生從此都懷抱愧疚,懷念著那名鼓起勇氣迎向軍隊的少年…… 本書特色 韓江繼《素食者》後,第二部被再獲全球矚目最新力作 出身光州的韓江,以父親的

學生東浩為主角,蒐集資料、訪問生還者寫下的小說 用小說家的眼光詮釋光州事件,探討當事者心理動機。透過不同的角色發聲,呈現出事件的殘忍、倖存者的無力與愧疚,人類內心的黑暗與暴力,以及良心、勇氣與希望。 作家好評推薦 房慧真(作家、記者) 黃子佼(多媒體跨界王) 陳又津(小說家)、陳雪(小說家) 陳慶德(韓國社會文化專家、《再寫韓國》作者) 劉梓潔(作家) 一致推薦 媒體盛讚 韓江的文字清澈且含蓄內斂,她以極其溫暖的筆觸,處理令人震撼的慘烈題材。―—《泰晤士報》 非看不可的作品,深具普世性,能引起深刻的共鳴……它讓我們撕心裂肺,悸動縈繞心頭久久不去,它

讓我們時而懷抱夢想,時而悲痛哀鳴……。―—《紐約時報書評》 作者簡介 韓江 1970年生,韓國文壇新生代暢銷女作家,父親也是小說家。她畢業於延世大學國文系,現任韓國藝術大學文藝創作系教授。她1993年在《文學與社會》季刊發表詩作,隔年以小說《紅錨》榮獲《首爾新聞報》的年度春季文學獎,開始進入文壇;1999年以作品《童佛》贏得「韓國小說文學獎」,2000年贏得「今日青年藝術家獎」,2005年,以中篇小說《胎記》榮獲「李箱文學獎」,成為史上第一位獲此文學大獎的「70後」作家,2010年以《戰鬥氣息》榮獲「東里文學獎」、2014年以《少年來了》榮獲「萬海文學獎」等等。除了本書《素食者》(

2007)之外,她還有《黑鹿》 (1998)、 《你冰冷的手》 (2002)、《希臘語課》 (2011)等小說作品。 2014年她受邀參加倫敦書展,同行者有以《請照顧我媽媽》揚名國際的申京淑、韓國百萬暢銷歷史小說《罪囚645號》作家李正明。在書展期間,多家英美歐媒體對於韓江的小說作品深感興趣,評論她寫作大膽,跳脫舊式的文學框架。有韓國文學評論家稱她為「一位印象派作家,擅長捕捉瞬間掠過的情感,據此勾勒生命裡註定的情感基調,她潛心研究的是絕望至極中才可以感受到的那束微弱救贖之光。」 《素食者》已賣出英、美、德、法、荷、澳洲等國版權,2015年1月在英國出版後,頻傳好評和暢銷佳績,登上《

倫敦標準晚報》暢銷文學小說第2名,將英美暢銷懸疑小說冠軍《列車上的女孩》擠到第4名。美國於2016年2月出版後亦登上獨立書商協會暢銷榜,並入圍2016年的布克獎。 譯者簡介 千日《素食者》 曾用筆名千太陽。1976年生,1999年畢業於北京師範大學中文系。中國翻譯學會韓語、日語資深會員。譯作有《水滸志》、《十八十略》、《池袋西口公園》系列等多部韓日圖書。 尹嘉玄《少年來了》 韓國華僑,國立政治大學傳播學院畢業。曾任遊戲公司韓國主管隨行翻譯、出版社韓文編輯,現為書籍專職譯者,譯作涵蓋各領域。

藝術攝影師進入發燒排行的影片

暗色調藝術攝影師Hazy

從他的作品中重現了台灣各個角落的美,透過他的鏡頭讓單純的景色搖身成為充滿故事的藝術。

4Gamers將帶大家了解Hazy的攝影師心路歷程,並讓Hazy體驗be quiet機殼帶來的舒適修圖體驗!

Hazy Instagram:https://www.instagram.com/hzy.s/

贊助品牌:be quiet! https://www.facebook.com/bequiettaiwan

「心象的傾訴」—金屬人物造形創作

為了解決藝術攝影師 的問題,作者黃澤華 這樣論述:

摘 要 雖然雕塑藝術之美的形式是後天人為所創作出來的,但傳達創作靈感的啟示卻是來自於生活周遭的人事物,造就了各種形式的可能性,成為創作中的客觀形式。 自20世紀之後女權意識的逐漸抬頭,許多女性議題不再只是躲在歷史帷幕背後的隱語,透過對於女性議題的關注與研究,逐漸發現在女性所存在的許多不同於男性的性格特質:因此本創作以「心象的傾訴」為創作主題,透過作品闡述女性在置身於各種角色之中的心理語言。而創作以傳統的金屬雕塑技法中的銲接為技法,利用基本的銅片為創作元件,拼湊出以人體曲線為載體的身體型態,將內涵意念重新詮釋,企圖藉由書寫人體曲線的表象之美,進一步傳達女性心理層面的思維,讓作品不只

是冰冷的金屬型態,而是具有閱讀性的作品,更希望透過創作替女性發聲,讓女性的內心可以為人理解,最後獲得應該得到的關注與尊重。。 本創作選擇以「金屬」為創作材料,主要希望藉由金屬的可塑性、延展性與凝固性等特點加以解構重組,並凝聚出作品的生命力,讓觀者彷彿正觀賞一個被時空凝結的畫面,進一步與作品對話,並以女性思維的主題呈現作品內涵。在本創作論述中,將創作理念、創作過程以及形式的探討逐一說明,並將內容章節摘要如下:第一章緒論,說明研究背景與動機、研究方法。第二章探討人體美學與文化、藝術的演化過程,以及女性在文化、藝術中的思維與創作課題。第三章為金屬雕塑史的文獻內容整理,並針對近代金屬雕塑家的作品

風格與創作模式作比較分類。第四章為本創作之創作理念、作品形式、作品解析。第五章闡述創作心得與省思。 本創作論述研究在創作的過程中力求保留造型的主體意識,讓造型依循原意內涵而生,以入古出新的精神,配合創作能力以及對主題的解讀能力,轉化成自身的理念想法,創作出具特色的作品,這些在創作過程中獲得的創作心得與成果,更是日後創作的重要參考,並持續精進的依據。

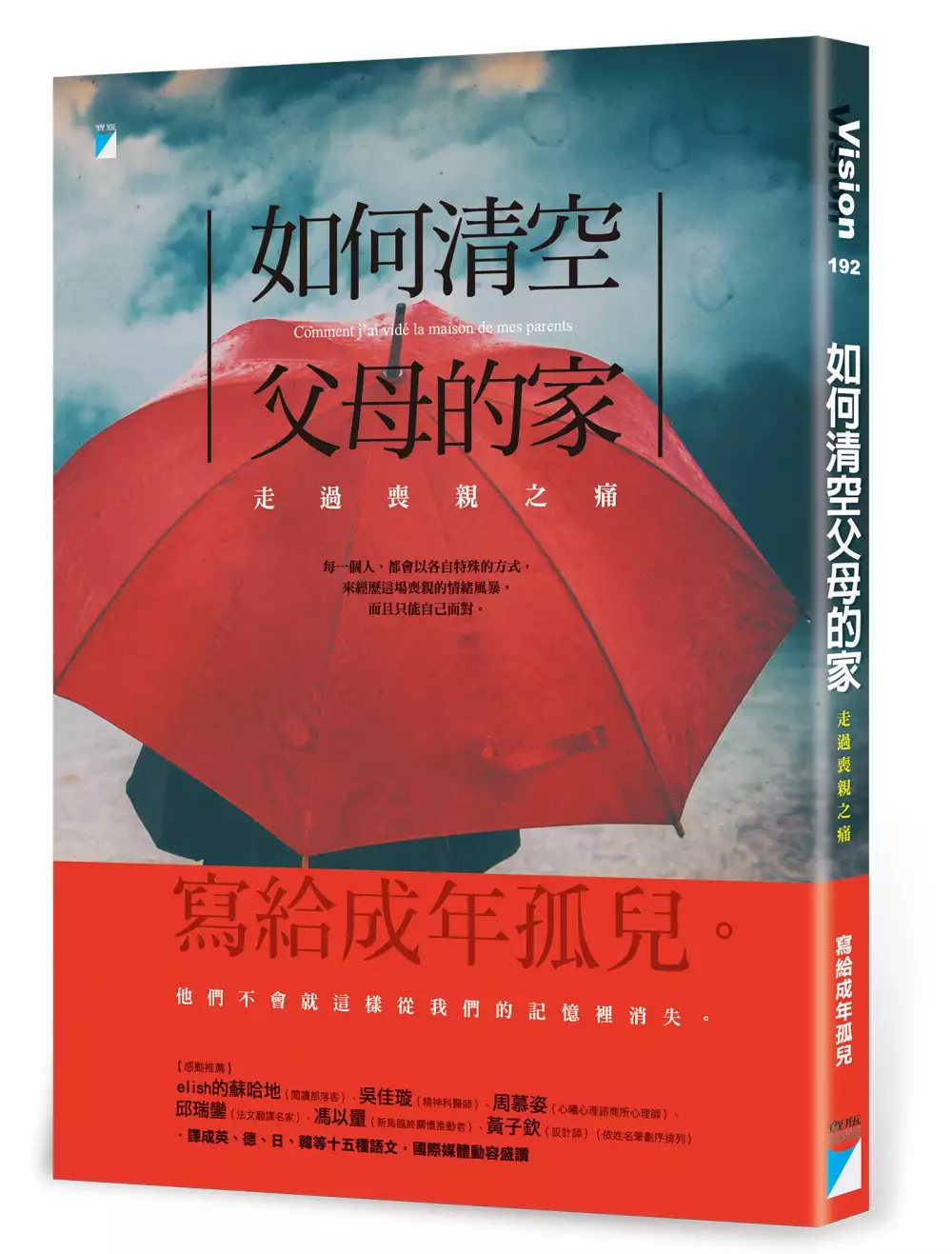

如何清空父母的家:走過喪親之痛

為了解決藝術攝影師 的問題,作者莉迪亞.阜蘭 這樣論述:

寫給成年孤兒。 他們不會就這樣從我們的記憶裡消失。 / 每一個人,都會以各自特殊的方式, 來經歷這場喪親的情緒風暴, 而且只能自己面對。 清空死者的家,讓喪親之痛更為艱鉅。 但清空,也是為了把自己清乾淨, 將自己的面具摘下來, 讓自己宣洩出來。 / 喪禮之後,我們回到父母不在了的家。 弔詭的是,一切看來如常,除了重壓心上的空蕩。 該從何理清呢?丟了嗎?維持現狀嗎?怎樣才不會輕輕一觸,被回憶刺痛得崩潰?! 這任務如此艱辛,因這一刻,我們正經歷生命中最可怕的夢魘,卻只剩自己孤身以對。 這本書,便是由此而生──雙親過世後

,莉迪亞.阜蘭動手清空父母的家,身為心理分析師,透過「清空」,她將來不及對父親道再見的遺憾、糾結等待了一輩子的母愛,與那些說不出的幽微感受,抽絲剝繭: ▌我們之中,有多少人,只是默默承受著父母親去世,而從未能道出那些隨之湧現,讓人心慌意亂或元氣大傷的強烈情感? ▌有多少人,覺得自己被一波波、經常是無法說出口的情緒浪濤給捲走? ▌那像一鍋摻雜了憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨和莫名解脫感的大雜燴,而我們就在其中載浮載沉…… 喪親之痛,是全然孤獨的,孤兒們戴上各自的面具,在虛空中前行,邁向第二次長大的旅程。 而春天終會來的,那已逝的,將在我們身上重生。 本

書特色 ◎作者以女兒情感之筆、心理師分析之眼,精準刻劃「成年孤兒」內心翻攪的憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨,甚至莫名解脫感……為我們心中那把剪不斷理還亂的亂麻,抽出一絲可能的整理方向。 ◎譯成英、德、日、韓、義、西、波蘭、荷蘭等十五種語文,國際媒體動容盛讚。 ◎摘自本書〈情緒風暴〉:一個人需要時間來慢慢沉澱,才能和生命中的已逝者和好,讓回憶得到安寧。如果我們能夠穿越過這場情感的風暴,而未曾排斥其中任何一種情緒;如果我們對從心底湧現的那些東西都可以接受的話,到頭來還是會釋放出一種平靜,就像洪水後的重生,就像自我又找回了春天。 ◎作者莉迪亞.阜蘭:「每一個人都會

深陷進去,但哀傷有時,喜樂亦有時……一直把自己鎖在憂鬱裡並不好。我並不打算在這本書的最後畫下句點。」 名家推薦 elish的蘇哈地(閱讀部落客)、吳佳璇(精神科醫師)、周慕姿(心曦心理諮商所心理師)、邱瑞鑾(法文翻譯名家)、馮以量(新馬臨終關懷推動者)、黃子欽(設計師)◎感動推薦!(依姓名筆劃序排列) 讀者共鳴推薦 ◎elish的蘇哈地(閱讀部落客): 整本書的文字有種淡然的美,冷靜中不失深情,自我剖析與往事回憶都很動人。父母逝去當下的心情、他們那充滿驚濤駭浪的過去、家族已成碎片的歷史與往事,又或者童年時期留下的回憶……整本書不厚,可感覺卻像讀了很長的故事一樣。那些字裡行間

的細節真的很迷人。 《如何清空父母的家》集自我省思、家族記憶和人生體驗於一書。無論是對這類型的作品感興趣,又或者單純想看看別人的故事和想法,我都很推薦,畢竟真的寫得又好又迷人。 ◎吳佳璇(精神科醫師): 作者莉迪亞‧阜蘭是猶太裔法語心理分析師,納粹集中營虎口餘生雙親的獨生女,也是法律「唯一繼承人」。 一開始,她不斷質問:「活著的時候不曾想要交給我的東西,我憑什麼可以帶走?」雙親沒有遺囑,繼承猶如不是心甘情願、出於自由意志的贈與,她拿得一點兒也不心安理得。然而,透過整理遺物、清空舊宅的漫長過程,生者梳理因亡者而起,或悲哀、或愧疚、或憤怒、甚或焦慮與無助(人不免一死)等各種情緒,並

與顛沛卻堅韌不拔的祖先們重新建立連結。 作者以為,這種內在轉化過程沒有捷徑,任誰也無法逃避,因為「死是生的一部分,生命包含了死亡」。 ◎黃子欽(設計師): 關於生命消失的細節,大部分的人都會選擇將它刻意遺忘,而作者阜蘭決定面對這個課題,「一棟父母留下的房子,還有裡頭所有的物件」。她不請搬家公司來「處理」掉,而讓自己去面對這份「包袱」。物件中充滿了情感的未爆彈,漫長整理過程像是失戀中的療傷儀式,但這次的對象不是愛人,而是父母親。 這其實是很私密的經驗,作者用文字書寫出來,化為一種治療,關於那些遭遇、那些無可奈何、無法當下理解的生命細節,她書寫,包括已知、依然未知的,然後經由閱讀

,這些也化為我們身體的一部分,像是分享了一種暗室的微光。 阜蘭是比利時法語作家,她文中有著法式的直接與真摯的對話。從父母親下意識保存的物件中,得到了珍貴的關於「祖先」的資訊,那些不曾從父母口中說出來的內容……在細心地為這些微物分類、編號,擦拭後,她才能將這些物件開始送出或將之丟棄。 這整座房子的清空儀式,讓她連接到了一個新的歷史,東西已不在,但她彷彿在這「歷史」中找到一個新的、屬於自己的位置。在這裡,時間是永恆的。 國際媒體好評 在父母逝世的傷痛與他們沉默的過去之中,本書誕生了。這微小的光明奇蹟,使得我們在這般的旅途中,能重新認識自己。這本書指引了我們在摯愛的人逝去後,如何繼

續活下去,以及如何重生。──《Les Inrockuptibles雜誌》 我們總有一天會成為孤兒,而本書便是寫給所有為人子女者。它的文字精準地將我們推進了「喪親之痛」這個人生必經的艱困時期,在樸質、優美、流暢、敏銳且動人的寫作風格下,面對父母去世這樣的人生經驗,進行了犀利而冷靜的心理剖析。──《自由書評》 沒有人比莉迪亞.阜蘭更懂得如何用文字描寫生命中的不同季節與風暴,她以其獨特的聰慧、敦厚和幽默,來體現這些令人痛苦徬徨的人生經驗。──瑞士《Payot-L’Hebdo雜誌》 這是本溫柔且敏感的小書,在情感風暴的雷電中,各個物件低語訴出它們的祕密。而喪親之痛,才能因此而稍

微容易地度過。──《責任報》 這本美好的書,既溫柔又嚴肅,一頁接著一頁,愈來愈令人心碎,這樣的「繼承」過程喚起了記憶,撼動了一切的情緒、記憶與錯綜複雜的親情牽扯。──《法國十字報》 作者書寫了那些難以言說的。──《時代報》 作者不僅挑戰禁忌,觸碰死者與喪禮的問題,也觸及了文學的基本功用:傳達無法言說之事。透過簡單的文字與毫無雕琢的句子,莉迪亞.阜蘭成功地深入我們的潛意識,她將不可告人的那些顯影出來,而這種自由感必須以雙親的逝去做為代價,唯有自罪惡感的沉重中解放,悼亡,才得以開始。──《瑪莉安妮雜誌》 莉迪亞.阜蘭有一種真摯懇切、通俗且靈巧的個人風格。她的書皆從個

人經驗出發,但根植於一個更普世化、更具理論性的文字之中。──《週報》 作者筆調清新,對人類情感的刻劃更是入木三分。──《法國快報》 作者簡介 【心理分析師/作家】莉迪亞.阜蘭(Lydia Flem) 她是知名法語作家、專業心理分析師,也是比利時皇家學院法語文學院院士,以及造型藝術攝影師。 一九五二年出生於比利時布魯賽爾,猶太裔人。一九八六年因《佛洛伊德的日常,與他的病患》一書,成為暢銷作家。 她擅長書寫親子間的關係,以敏銳且細微的觀察,為許多讀者道出深藏內心卻不易言說的情感,著有《情書遺產》等多部散文、小說,筆法細膩深入,在國際間引起廣大迴響。瑞士《Payo

t-L'Hebdo》雜誌視之為「法語文學一個獨特的聲音」,並讚譽「沒有人比莉迪亞.阜蘭更懂得如何用文字描寫生命中的不同季節與風暴」。 《如何清空父母的家》已售出德文、英文、義大利文、波蘭文、荷蘭文、西班牙文、日文、韓文等十五國語文版權。本書動筆於她成為成年孤兒之後,那翻騰的繁複感受,化為敏銳觸角,將內心所依戀、衝突的每一個微細分子,全都揭示了出來。而從首篇〈情緒風暴〉至尾篇〈走過喪親之痛〉,慰藉了讀者的是: 每一個人都會深陷進去, 但哀傷有時,喜樂亦有時。 譯者簡介 金文 專業譯者。譯有《如何清空父母的家》(寶瓶)、《卡繆札記Ⅰ 1935-1942》(麥田)、《新郎禮

服》(二魚)等書籍。 國際媒體好評 008 讀者共鳴推薦 010 【推薦序】物之告別式──父母撒手那一刻來到以後 文◎邱瑞鑾 012 情緒風暴 024 清空作用 032 在死亡的階梯上 044 原爆點 054 太少和太多 064 羊背上的一顆蘋果 074 床邊 080 假性亂倫 094 母系遺產 108 孤苦伶仃之物 128 上下顛倒 144 走過喪親之痛 152 莉迪亞.阜蘭的著作 157 推薦序 物之告別式──父母撒手那一刻來到以後 從來,頌揚母愛、父愛的道德文章很多,父母對子女的愛也的確比任何感情都無私,但

我們這些為人子女的,我們這些說不上孝順,也說不上不孝,只是本本分分對待父母的子女,我們對父母親的感情到底是一種什麼樣的感情呢?老實說,我不太願意問自己這個問題,因為它涉及了我能對自己誠實到什麼程度、能面對自己的脆弱到什麼程度,尤其,敢把自己揭穿到什麼程度。再說,即使我們暗地裡認了自己對父母的感情裡帶有什麼樣的瘡瘡疤疤,有什麼碰觸不得的傷口、怨懟,我們是否成熟得足以把這一切都承擔下來,而不推說這全是因為父母自己如何如何造成的?(是啊,我們不都自以為很有理由說自己心裡的千百種糾結,根源在父母!)就因為這樣,我們總是有意無意告訴自己別去想這個問題,我們只需要確定自己沒有不愛他們、確定自己對父母所做的

總在倫常之內,便可以心安理得地把日子過下去,以此塗銷我們其實不知道怎麼愛他們,或是我們始終覺得他們不知道怎麼愛我們的部分,當作我們從小至今並沒有時不時感到匱乏,有所渴求,愛與被愛的渴求,或者甚至在他們那方也是這樣。 幸或不幸的是,被壓抑的這一切總有一個時候會排山倒海地撲來,整個將我們捲入狂潮,迫使人正視父母之於我們的意涵,那關乎愛恨、怨結、恩情、過犯、痛悔、憤懣,而不是道德倫理的意涵;讓人悵然的是,這一刻往往是在父母撒手的那日來到,在這個幽深深的死亡大黑洞面前,丟失了部分血肉的心被攪進了情緒的漩渦中,其中「摻雜了憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨和莫名解脫感……」,比利時女作家莉

迪亞.阜蘭這麼形容她失親那一剎那的心情。 「莫名解脫感」?看到這幾個字時真是愣怔了一下,但細想,也很難說完全不是這樣。那我們解脫了的是什麼呢?是包袱?誰也不敢大逆不道地說父母是包袱,然而,從他們的位置投射出來的一切:他們立下的或好或壞的榜樣、我們繼承自他們的或好或壞的性格,還有他們對我們的羈絆、驅策、寄望、失落,我們偷偷企盼於他們的等等、等等,不都早已被我們化為包袱實實扛在肩上了嗎?有些時候,我們真的以為自己被壓得不能喘息。也許真如莉迪亞.阜蘭所說,在父母棄世後,有那麼一刻會萌生出一種莫名的解脫感,羽翼頓然一輕,天地我獨翔。但片刻之後,虛幻的自由讓人虛脫,一轉頭又見到父母親身後的遺物,那

沉甸甸的包袱的重量便統統回來了,而且這次是這麼地具體有形,占空間、有體積、硬梆梆。 遺物,這些村上春樹稱之為曾經和亡故之人「一起行動的影子」,我們該拿它們怎麼辦?附加它們本身不見得有的意義,把對待這些遺物的態度,當作是我們對待故去親人的態度?或是單純把它們當作舊物、廢物來處理,想丟就丟,不帶感情?但事情向來不是這麼簡單的二分法。即使是先此後彼地採取了這種二分抉擇的東尼瀧谷(他先是試圖讓亡妻的七號洋裝和鞋子在另一個女孩身上活過來,不久醒悟「不過是陳舊的衣服罷了」,即叫二手衣店來拿走,多少錢都無所謂,兩年後喪父,他更無顧忌地把遺物當舊物),最終還是不免「(在父親收藏的)唱片的山完全消失之後,

東尼瀧谷這回真的變成孤零零孓然一身了。」村上最後這淡淡的一筆還是點破了故去親人的遺物是他們與我們在人世最後的一絲牽繫。但〈東尼瀧谷〉畢竟只是村上快筆虛寫物情,回到真實人生,在打理親人遺物時,物與不物間,是讓人心情無定向擺盪的一整片灰濛濛地帶,有種種情緒說不出。 也就這樣,初讀這本薄薄的《如何清空父母的家》很難不帶著情緒進去,又帶著情緒出來。開頭這端的情緒一半是自己的,自己帶著戒慎恐懼之心走進這個深怕會引爆什麼的主題裡,另一半則源自於作者,作者以理性客觀地審視喪親之痛、不刻意煽動情緒的筆調一點一點安撫了前半的心防。作者身為心理分析家,好像深知該往何處扎針,針尖輕輕一點就有細小的血珠滲出,微

微酸楚,但不痛。於是我們出神地看著她把針左右上下移動,遍處巡查病灶。我們滿懷信任地等著她下針,等著自己隱藏在某處的暗疾就要得到滌清、除滅,幾乎要忘了這裡躺在診療床上的其實是她自己。 但這麼說並不是意味這本書把喪親情緒寫得過於普遍化、一般化,甚至說規格化,以致人人能移情其中,對號入座;而應該是說,作者幾近全面寫到了內心層層次次的感受,即使我們有幸不曾經歷,我們也可能在其中照見某時的自己與父母之間的牽絆,尤其是她精簡扼要地描寫了喪親之後,在面對不得不的日常瑣事時引發的種種困頓、窘促,我們總能認同她的哀嘆,像是在最後一線生死之隔即將打破之際跟母親、父親告別的景況,還有為什麼她斤斤計較著父母沒有

遺囑交代怎麼處理遺物,以致她必須殫精竭慮地翻探父母的箱櫃。何況,她繼承的遠不是幾只箱櫃,而是一整間屋子,一整間帶著父母兩人生命史印記的屋子。 看著作者一一追溯這些物品背後隱藏的私歷史、大歷史,我們好像忽然懂了為什麼許多童話故事都會有夜半時分家裡的東西自行活起來、動起來、說起話來的想像。誰真的敢說白日裡靜靜在一側旁觀人世的物品沒有感應人心的力量。而且,就像每個人的生命都會不斷衍生出神經突觸與其他生命做有機連結一樣,每件帶著生命史印記的物品也都會連結到另一個人的生命。莉迪亞.阜蘭在清理父母遺物之間,幾次不意撞見了自己、自己童年的遺跡、祖輩與孫輩之間的祥和天倫,以及自己與父母的糾結,甚而她還撞

見了父母的父母,以及他們在她父母身上所留下的懷想與傷疤;家中幾代人盤錯的情感,甚至她父母跨越的那一整個時代的乖舛全都膠葛在幾件不起眼的小物件、小紙頭裡,沉重得讓人想別過臉不看。但也讓人意識到,原來,這世界還是依循著「物質不滅」的定律運行,凡存在必留痕跡。遺物,從這個角度來看形同「歷史證據」。 但遺物,也是「留情」的同義詞,這在本書中處處得見,譬如有兩樣東西所拉出的感情,特別會讓人看得心柔軟了起來。一是作者的「母系遺產」,包括她家中幾代女人留下的手工刺繡、織品,以及母親數十年來親手精心為自己縫製的無數華美服飾。讀到這些段落,不免又想到村上〈東尼瀧谷〉中的那個看到新衣服不買就「單純的單純的無

法忍受」的妻子。衣服之於女人簡直像基因一樣,自己是個什麼樣的人在其中表露無遺;莉迪亞.阜蘭也從母親一整間的衣服中,看見了母親和她自己的生命勃發。寬慰的是,她讓母親的這些衣服最後都有了妥善的歸處,以獨特的方式向她母親的才華致敬。 再者,作者繼承的種種父母遺物中,最教人詫異的莫過於情書,她並據以寫成《情書遺產》一書。這些共七百五十封的情書是她父母初識時相隔兩個國家唯一的聯繫,在二次大戰結束後,兩人平均一週互相回覆一次,如此持續三年。我們都能體會戀愛中的人是怎麼看待情書的,但大概沒有多少人「有幸」讀到自己的父母互訴衷曲的情書。「有幸」在這裡顯得弔詭,即使親如父母,在沒有他們應允的情況下擅入他們

的私密世界,心裡多少有負擔;但如果有幸獲得這種奇妙的經驗,怕是會比收到情人寫來的情書更加悸動吧,因為正如莉迪亞.阜蘭在《情書遺產》書末所說:「我在裡面看到的,不只是一個愛情故事,不只是兩個共同生活了五十多年的人如何結為連理,裡面還有某種宇宙起源論的成分,一種開基史,一面每個人都想在裡頭認出自己的鏡子:渴望自己乃因愛而生。」但其實我們並真的不需要這樣的情書遺產,因為我們知道,在那一日到來以後,天下父母最珍惜的,也務必要我們珍惜的,就是這個在愛中孕育的遺物:我們自己。 文◎邱瑞鑾 ‧邱瑞鑾:當代法文翻譯名家、文字工作者。東海大學哲學系畢業,獲法國巴黎第八大學法國現代文學高等深入研究文憑。

譯有《第二性》、《潛水鐘與蝴蝶》等十餘部法國當代作品。另著有圖書館讀書生活記事《布朗修哪裡去了?》。 〈情緒風暴〉我們在任何年紀都有可能會變成無父無母的孤兒。就算已經過了童年,失去雙親,並不會因此而變得較不嚴重。若這種事情還沒被我們碰上,也是遲早的問題而已。即使大家都知道誰也躲不掉,但就如同我們自己的死亡彷彿還很遙遠一樣──其實,是根本無法想像。父母親會死,這個事實,長久以來在我們意識中受到生命長流的屏蔽,我們拒絕知道,寧願相信他們長生不死,將永遠在我們的左右,即使早已接收到疾病或衰老所發出的警訊,我們還是會被那突如其來的死亡給嚇得目瞪口呆。每個人的生命中都會碰到兩次、要克服兩遍的這件

事,過程並不相同。當第一位至親去世後,至少第二位還活著。此刻我們的心糾結著,痛苦著,也許哀慟逾恆,久久無法平復;但等到連第二位也去世後,我們就真的成為一個「沒有家」的人了。雙親在墳墓中聚首,而我們則永遠地被隔離開來。於是,伊底帕斯將自己的眼睛挖出,而納西瑟斯開始放聲大哭。也許婚姻和友誼這兩種關係的重要性,絲毫不亞於骨肉至親,甚至可能更令人舒適自在。儘管如此,當我們的祖父母和父母都相繼去世後,我們的背後就再也沒有靠山了,我們會覺得後面涼颼颼的,因為少掉了兩層屏障。父母親的死,意味著我們的某一部分也將隨之而逝;人生中最初的那些篇章,自此畫下句點。那些將我們創造出來,賦與我們生命,並最先見證到我們存

在的人,從此必須入土為安,而隨著他們一起埋葬的,還有我們的童年。我們之中,有多少人,只是默默地承受著父母親的去世,而從未能道出那些隨之而湧現的、其強烈程度足以將人弄得心慌意亂或元氣大傷的各種情感?有多少人,覺得自己被一波波、經常是無法說出口的情緒浪濤給捲走?誰敢輕易地吐露出心中那把剪不斷理還亂的亂麻?像一鍋彷彿摻雜了憤怒、壓抑、無盡傷悲、不真實感、反叛、悔恨和莫名解脫感的大雜燴,而我們就在其中載浮載沉?

藝術攝影師的網路口碑排行榜

-

#1.在攝影師林偉的辦公室,藝術不是裝飾, 而是主角

Robert自小熱愛藝術,坦言自己曾經希望當畫家。後來在香港經濟騰飛的70年代,輾轉投身攝影界,成為了城中最具名氣的肖像攝影師之一,其印刷業務遍及 ... 於 www.homejournal.com -

#2.藝術攝影師Alex Prager吸收電影美學,開創新奇超現實風格

美國藝術攝影師Alex Prager,從小在洛杉磯長大,受到當地的好萊塢電影創作氛圍影響,她擅長以精準的場面調度,控制畫面裡的細節,展現充滿電影感的超 ... 於 dcfilmschool.com -

#3.藝術攝影師Miguel Vallinas:動物穿衣穿出人性 - 香港01

看西班牙藝術攝影師Miguel Vallinas的作品,不禁讓人想起「沐猴而冠」這成語——並非暗諷他的性格,而是形容他的攝影作品。《Second Skins》系列以各式 ... 於 www.hk01.com -

#4.任航(攝影師) - 维基百科,自由的百科全书

任航(1987年5月30日-2017年2月24日),是一位生於吉林長春的攝影家、作家與詩人。 ... 任航(攝影師) ... 人體攝影藝術家任航猝逝震驚中國藝術圈. BBC 中文网. 於 zh.wikipedia.org -

#5.Canon Master Imaging Space - 藝術攝影技巧課 - 佳能香港

專業攝影師講堂 全方位提升攝影實力 名師網上講堂 Canon Master Imaging Space 雲集不同攝影範疇頂尖名師,無保留分享,助你提升攝影實力!攝影名師無保留分享:. 於 www.canon.com.hk -

#6.攝影師拍下15張沒PS絕美藝術照「證明不PS才是王道」!

1. 通常藝術攝影會利用Photoshop呈現介於虛擬與現實之間的影像,但來自斯洛伐克的藝術攝影師Michal Zahornacky,為能真實呈現內心想法,決定反其道而 ... 於 www.teepr.com -

#7.街頭攝影:9種方法,拍出更具藝術感的作品 - VITO雜誌

現代攝影發展日趨多元化,色彩作為重要的視覺元素也越來越受到重視。很多攝影師已經不再滿足於老一代黑白攝影的單調錶現,而是在色彩上大做文章。 於 vitomag.com -

#8.十位世界級當代攝影大師 - 每日頭條

薇薇安·邁爾顛覆街拍大師的保姆攝影師 · 2馬丁· 帕爾英國消費紀實攝影大師 · 埃拉德·拉斯里新一代跨界影響力攝影師 · 4 沃爾夫岡·提爾曼斯重新定義攝影的人. 於 kknews.cc -

#9.藝術攝影師Website Template | WIX

用專門設計的華麗範本捕捉您的觀眾,展示您的攝影作品集。包括有關您的生活及藝術生涯的有趣事情,並使用Wix藝術商店,線上輕鬆銷售您的數位相片。 於 zh.wix.com -

#10.攝影師鍾田:探索黑白藝術攝影的視覺美 - 人人焦點

通常黑白作品的影調與彩色作品基本相同,也分爲低調、中間調和高調,但黑白藝術作品在後期處理上卻有其自身的特點,儘管對於高反差和低反差的作品,後期 ... 於 ppfocus.com -

#11.人體藝術攝影師——攝影路上的孤獨者 - 華文西貢解放日報

攝影師 勇Art 的作品。 在獨路上獨行. 從事人體藝術攝影近30年,但原來攝影師蔡藩曾經多次想過放棄,只 ... 於 cn.sggp.org.vn -

#12.Takashi Homma:我就不想當那種很帥的攝影師 - 新活水

他說他很珍惜每一次演出的經驗,這時候的他,自我認定完全是一個樂手。 ▻攝影師「親自」拍攝一張照片? 在創作當中,Homma常使用那些看起來不那麼藝術的 ... 於 www.fountain.org.tw -

#13.你應該知道的攝影師—觀念藝術攝影的抽象表達 - 海納網

今天,我們就邀請Sven與我們一起聊一聊那些美麗而祥和的作品,以及抽象藝術世界裡的知識精英主義觀念,還有他是如何透過攝影脫離時間與空間的束縛的. 於 hainve.com -

#14.台南藝術照攝影師推薦 - PRO360

10大優質台南藝術照攝影師推薦,以下是PRO360平台精選台南10大優質藝術照攝影師。免費提出需求,快速取得服務報價,僱用適合您的藝術照攝影師! 於 www.pro360.com.tw -

#15.藝術攝影師光影捕捉剛柔之美 - 明報OL

【明報專訊】一張相片勝過千言萬語,攝影師以光影展現視覺美之餘,更多是表現豐富的情感。本地女攝影師Kelly Cheuk認為攝影像本難懂的書, ... 於 ol.mingpao.com -

#16.真正值得攝影師關注的藝術成就——古根海姆獎金

作者簡介:丁逸峰,16年辭職成為獨立攝影師,環球旅拍60多個國家。ND Award影賽建築類銀獎,澳洲年度旅行攝影師大賽第三名。想到寫這篇文章, ... 於 www.gushiciku.cn -

#17.你应该知道的22位最佳艺术摄影师

一些最优秀的艺术摄影师能把照片抽象的概念成一个艺术杰作. 我们都可以通过分析、讨论和支持他们的工作向他们学习。 下面是我最喜欢的22位美术摄影师。 於 m.baleo-france.com -

#18.台南展覽2022!台灣當代攝影大師柯錫杰個展:「沒有敏感的心

被譽為「台灣現代攝影第一人」的柯錫杰,在七○年代,他的大名已享譽國際。 ... 攝影作品推向藝術、得以在Hammer Gallery等重量級藝廊展出的攝影師。 於 www.elle.com -

#19.劉振祥- 獲獎肯定的台灣藝術攝影師 - Alpha Universe | Sony

他在20 歲那年舉辦了自己生平的第一場展覽,並曾經在媒體產業工作,擔任電影的劇照攝影師。在1987 年,劉振祥開始拍攝表演藝術,並於「雲門舞集」劇團擔任御用攝影師長達30 ... 於 alphauniverse.sony.com.tw -

#20.日本藝術攝影先驅|佐藤時啓Tokihiro Sato:光的曲線之美

10/10 APOTHECARY的摩登巴黎魂:淺酌巴黎的愜意與記憶品味 · 趣味性十足的西瓜包:日本皮革製作師Kadoi 作品 ... 於 www.ppaper.net -

#21.曾獲12項國際攝影獎藝術攝影師章潔掌鏡德國鞋履 - 夢想誌

邀母親、貓入鏡向獨立、堅韌又柔美的女性之美致敬2015年共獲得12個國際攝影獎項,包括由蘋果主辦的IPPA(iPhone Photography Awards)攝影獎、現任職於國際聞名的馬格蘭 ... 於 www.twdreamlife.com -

#22.藝術攝影之美:瑞典攝影師Kersti K作品背後的無限想像 - UMade

每張照片,像為觀看者留下一個伏筆,牽引著人們的情緒,作品中的意涵由觀看者界定。來自瑞典的Kersti K,是當代知名的藝術攝影家,作品帶有強烈的情緒 ... 於 umadeshop.com.tw -

#23.超潮攝影師-David LaChapelle專訪

被攝影雜誌選為「全球最重要的十大 攝影師 之一」的美國知名 攝影師 David LaChapelle,作品以奇異且華麗的超現實與幽默感而聞名,活躍於廣告攝影、當代 藝術 攝影、MV導演、 ... 於 www.vogue.com.tw -

#24.【2018 米蘭家具展】Flexform 聯手藝術攝影師,黑白建築照片 ...

今年特別找來在米蘭國際影像藝術博覽會(MIA Photo Fair )上備受關注的藝術攝影師Paolo Grassi 的黑白建築攝影搭配Flexform 的頂級家具,巧妙串接 ... 於 www.mottimes.com -

#25.時尚藝術界的鬼斗攝影師:邵亭魁專訪 - Wazaiii

時尚藝術界的鬼斗攝影師:邵亭魁專訪. 「有靈魂的照片會說話」這句話大概是對攝影師最高的讚譽。每當我們回顧經典時尚大片時,彷彿能感受到被拍攝人物 ... 於 www.wazaiii.com -

#26.藝術換宿:享空間9月藝術家-攝影師ENZO - 長群建設

合作職人|攝影師ENZO / Enzo Photography. 策劃|建設不再只有購屋才能體驗住宿品質與空間啟發,「藝術換宿」用一天去體驗,打造一幅幅生活創作。 於 www.changqun.com.tw -

#27.世界級金獎攝影指導告訴你怎麼用光影和色彩說故事- 行政單位

【人文與藝術領域】攝影師之路:世界級金獎攝影指導告訴你怎麼用光影和色彩說故事 ... 電影攝影師跟導演合作,根據演員或場地的狀況來安排鏡頭的構圖、打光方式、 ... 於 admin.fotech.edu.tw -

#28.攝影師工作機會/職缺-分類找工作 - 104人力銀行

攝影師 找工作服務專區。104人力銀行提供最多攝影師的工作機會與職缺, ... 「傳播藝術」分為這些工作項目,請選擇你想找的,或直接看所有傳播藝術工作, 於 www.104.com.tw -

#29.藝術攝影欣賞:肢體之美,令人沉醉!給攝影師滿分! - iFuun

一組描述人物肢體的照片。陽光下的手胳膊手的特寫太好看了! 喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資... 於 www.ifuun.com -

#30.攝影藝術- 優惠推薦- 2022年5月| 蝦皮購物台灣

買攝影藝術立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... =APPS STORE=正版時尚攝影師蒂姆沃克攝影藝術Tim Walker Story Teller. 於 shopee.tw -

#31.藝術攝影師章潔分享森林系居家!疫情下探究植物的藝術靈魂

旅居紐約的藝術攝影師章潔,因為疫情窩居在家之故,成為在老宅家中各角落滿植綠意的重度植人,在她的IG 的植物專頁上寫著「ANCAJAIER 森林日記我的老 ... 於 www.travelerluxe.com -

#32.美好的和惆悵的 關於近藤悟攝影中的物哀與崇高

近藤悟(Satoru Kondo, 1969-),攝影作品「瞬」系列〈鬱金香〉,23 x 23 cm, ... 此次在多納藝術《原貌‧ 瞬:當代攝影雙個展》中、近藤悟與攝影師 ... 於 artemperor.tw -

#33.News - WONDER FOTO 攝影藝術誌

在當代攝影師中,Antoine D'Agata是令人生敬生畏的一位,有人將他比喻為夢魘,他的作品中存在巨量的失焦畫面,在色彩與明度之間做著權衡,有似夢非夢的朦朧,也有真實 ... 於 www.wonderfoto.com -

#34.在藝術攝影類別上,國內有哪些優秀的攝影師? - GetIt01

曾短期師從郎靜山,應該說單早期的作品是對郎集錦攝影的模仿,但後來他發展出了截然不同的風格,我個人是非常非常喜歡的。如果說郎的作品是在攝影中對中國古典水墨山水畫的 ... 於 www.getit01.com -

#35.《川樂・穿越》—米特五週年攝影展暨表演藝術會談 - Accupass

為期一週的影像展,從攝影師視角回顧五年來樂團的成長點點滴滴;資深表演藝術職人,透過講座分享攝影於表演藝術中的角色及定位。 於 www.accupass.com -

#36.Claudia Schiffer 和Kate Moss 將踏足NFT 藝術?藝術攝影師 ...

藝術攝影師 Ellen von Unwerth 拍賣首個NFT 攝影作品. NFT 讓時間倒流,重現1990年代超模Naomi Campbell、Claudia Schiffe 和Kate Moss 的風采! 於 www.voguehk.com -

#37.野生藝術攝影(Iván Arencibia) | 婚禮攝影師| FdB ⭐️

我將攝影理解為一種表達感受和情感的方式,以使我們永遠不會忘記的那些時刻永垂不朽。 ... FDB 認證攝影師 ... 我對[ 野生藝術攝影(Iván Arencibia) ] 感興趣 ... 於 fotografos-de-boda.net -

#38.2015 台北藝術攝影博覽會,三好耕三等多位攝影師作品展出

2015 台北藝術攝影博覽會,三好耕三等多位攝影師作品展出. 作者BIOS monthly. 日期12.11.2015. 承襲以往台北藝術攝影博覽會「一展位一藝術家」的傳統,今年參展共計63 ... 於 www.biosmonthly.com -

#39.Jeff Wall:「再現」的真實 - 漫遊藝術史

如同約翰.伯格(John Berger, 1926-2017)在〈如何理解一張照片〉一文中所述:「照片見證了某個人在特定情況下所行使的選擇。照片是攝影師做出決定後的 ... 於 arthistorystrolls.com -

#40.5 位必須關注的香港攝影師濃縮這座城市前衛、熱情

這次透過五位香港攝影師,Ken Ngan、Leungmo、Jeremy Cheung、Sharon ... 中得到不少人的認知,無論是時裝攝影、藝術創作以至商業攝影都可以見到她的 ... 於 www.herenow.city -

#41.日本藝術攝影師蜷川實花7/23台灣首次個展 - 美麗佳人

作品一向充滿飽和綺麗風格的日本攝影師蜷川實花,在台灣擁有不少粉絲,但卻從未有機會在台灣完整公開攝影作品,這一次透過忠泰生活開發MOT/ARTS與台灣 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#42.詩一樣的攝影作品,德國藝術攝影師Uwe Langmann - Pinterest

詩一樣的攝影作品,德國藝術攝影師Uwe Langmann. 比起真實地反映世界,他更喜歡在日常中拍攝出詩一樣的意景,希望以攝影來演譯對世界的看法,就如畫家畫出抽像作品一樣 ... 於 www.pinterest.com -

#43.鳳凰藝術| 這30位來自亞洲的攝影師,用鏡頭震撼全球 - 壹讀

這30位攝影師,除了因為有出色的作品之外,還因為他們在攝影界的貢獻,或是他們的攝影哲學改變亞洲攝影界。以下為「鳳凰藝術」為您帶來的綜合報導。 於 read01.com -

#44.BOOKS】攝影做為一種藝術形式在藝術市場中面臨的挑戰

阿納特(Keith Arnatt)就曾揶揄泰德藝廊(Tate Gallery,現為泰德美術館)典藏政策背後,將「藝術家」和「攝影師」區分開的本質性謬誤,稱這樣的區分方式 ... 於 artouch.com -

#45.窺看女體就是藝術:如何理解紐頓的攝影? - VERSE

《情攝大師》Helmut Newton:The Bad and the Beautiful 是關於傳奇攝影師紐頓的紀錄片,透過這部片我們可以「窺看」紐頓的人生片段,就是紐頓透過觀 ... 於 www.verse.com.tw -

#46.攝影的智慧︰當代攝影大師眼中的攝影藝術 - 博客來

書中所采訪的攝影家非常廣泛︰有屢次獲獎的新聞攝影師,也有職業的名流攝影師;有涉及政事的環保主義者,也有難以捉摸的藝術家︰有彪炳史冊的老攝影家,也有充滿幻想的 ... 於 www.books.com.tw -

#47.駐校藝術家-柯錫杰 - 輔仁大學藝文中心

他是第一個在紐約開設個人工作室的華人攝影師、第一個深入撒哈拉沙漠拍照的台灣攝影師,也是第一個把攝影作品推向藝術、得以在Hammer Gallery等重量級藝廊展出的攝影師。他 ... 於 www.cartfju.com -

#48.水上芭蕾空拍藝術攝影!澳洲攝影師Brad Walls以極簡美學捕捉 ...

以空拍俯瞰視角攝影聞名的澳洲攝影師BradWalls,近期所發布的攝影新作《WaterGeomaids》,便從獨特角度捕捉水上 ... 95256|攝影集,運動,藝術,空拍,攝影. 於 www.damanwoo.com -

#49.「攝影是一種表達。」捕捉那些被忽視的瞬間 專訪香港攝影 ...

成為藝術攝影師之後,東韋或開始用鏡頭琢磨「情感」,比如代表作《守藝》。這個系列是聚焦於香港本土文化工藝的攝影作品,東韋或透過鏡頭紀錄不同技藝 ... 於 flipermag.com -

#50.藝術品攝影

藝術 品攝影. 首頁 · 攝影師簡介 · 人像攝影 · 藝術品攝影 · 食品攝影 · 景觀攝影. 於 web.ntnu.edu.tw -

#51.藝術攝影師沒到場可惡!竟是被開車睡著酒駕男撞死

台南南科園區聯外道路昨日發生一起酒駕死亡車禍,49歲藝術家賴姓婦人騎機車行經西拉雅大道,竟遭違規跨越機車道的轎車撞飛,她當場無呼吸心跳,送醫 ... 於 today.line.me -

#52.沈柏逸/藝術家與攝影家的界線 - 報導者

堅持傳統攝影:Susan Meiselas. 雖然有些紀實攝影師察覺到傳統紀實的困境以及影像的虛假,轉而擁抱當代藝術。但仍然還是有攝影師 ... 於 www.twreporter.org -

#53.馬祖國際藝術島主視覺由馮宇操刀知名攝影師鄭鼎狂拍1000張 ...

至於本次主視覺,則由設計師馮宇操刀,並由知名攝影師鄭鼎歷經七天、日夜晨昏的等待與拍攝,從1000多張照片,選出三張作為本次藝術島的主視覺。 於 www.ettoday.net -

#54.視丘攝影藝術學院: 首頁

「視丘攝影藝術學院」創立於1985年,是台灣唯一培育「專業攝影人才」教你不再用相機拍照,培養你用大腦和直覺書寫影像的私塾大學。日間部專業攝影人才培訓班採用大學 ... 於 www.fotosoft.com.tw -

#55.藝術攝影Archives - 明周文化

藝術 攝影. 藝文. 2021.07.10. 攝影師Ric Tse的蝸居狂想用家品建一個童心世界 · 攝影微型Rictse · 藝文. 2020.07.08. 以日常物件重構示威現場的恐懼攝影師馮思諾:攝影 ... 於 www.mpweekly.com -

#56.攝影師Dana Yurcisin ,詭譎的無人社區,探討熟悉生活裡的孤寂

但跨領域經驗卻非囫圇吞棗,看似多工繁雜的工作毫無斲損Yurcisin成為出色的藝術攝影師,他不僅擅長用影像說故事,還把平淡無奇之景,萃取出超現實 ... 於 www.kaiak.tw -

#57.莊靈 - 國家文化藝術基金會

高中時代,自己已瘋狂迷上攝影創作,於是家人、北溝村附近的山野、田地和農人,全都成了我企圖用相機捕捉和表現的對象;這時候,已經在師大藝術系唸書的三哥莊?,每逢寒 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#58.你看到女人在哪裡了嗎? 偽裝藝術攝影大師「帕蒂·卡羅」的神祕 ...

因為我是女人! W-O-M-A-N………………… 攝影師-帕蒂·卡羅爾Patty Carroll的影像作品,. 有人稱這是偽裝藝術,攝影作品中的女主角總是神秘匿名,. 於 tw.tech.yahoo.com -

#59.義大利國寶攝影師Paolo Di Paolo鏡頭下的時尚魅力!《失落 ...

由Gucci 支持贊助,位於羅馬的義大利國立二十一世紀藝術博物館(MAXXI) 推出Paolo Di Paolo攝影集《Paolo Di Paolo失落的世界1954-1968年攝影作品》於羅馬舉辦預覽發佈 ... 於 www.wowlavie.com -

#60.【藝術人像作品】台灣超現實藝術攝影師─ Bo Shiuan

【藝術人像作品】台灣超現實藝術攝影師─ Bo Shiuan. By . 5. Bo Shiuan:用攝影作畫,將我們那些所夢的、希望的,透過每一次拍攝創造出來,繼續保留那一份對世界的期 ... 於 photoplanet.cc -

#61.為什麼這張攝影作品可以賣這麼的貴?教你看懂天價的攝影作品。

在欣賞任何的藝術品時,有幾個簡單的資訊是可以馬上知道的,作者名稱、作品名稱、年份、大小。 一一說明,這張攝影作品是攝影師Andreas Gursky的作品 ... 於 www.gq.com.tw -

#62.28 種攝影類型| 攝影風格與類別 - Adobe

藝術 攝影:不管是靜物、風景還是人像照,這種攝影表達方式由攝影師定義。這種照片之所以被歸在藝術分類,是因為主題和畫面單純是為攝影師的藝術目的而追求。 於 www.adobe.com -

#63.藝術攝影師沒到場可惡!竟是被開車睡著酒駕男撞死 - 蘋果日報

新增:警方以殺人罪嫌移送) 台南南科園區聯外道路昨日發生一起酒駕死亡車禍,49歲藝術家賴姓婦人騎機車行經西拉雅大道,竟遭違規跨越機車道的轎車撞 ... 於 tw.appledaily.com -

#64.2016年建築藝術攝影大賽最佳作品欣賞- BBC News 中文

攝影師 Roman Robroek:"這個主控室獨具藝術魅力,其設計本身就是一件藝術品"。 . 圖像來源,Derek Snee. 攝影師Michele Palazzo:""紐約法拉盛區的這個 ... 於 www.bbc.com -

#65.台灣當代攝影藝術的鬼才標記!邵亭魁:「你必須有獨特的美感

本期Tatler邀請到三位建構台灣、甚至是亞洲時尚攝影的樣貌攝影師——林炳存、蘇益良、邵亭魁,分享他們不忘初衷,透過攝影捕捉人性的溫度、時代的記憶, ... 於 www.tatlerasia.com -

#66.焦點人物|新聞攝影師-馬立群vs. 影像藝術攝影師-張志達

影像 藝術 攝影-張志達兩位都曾是媒體工作者的#馬立群與#張志達,喜歡在鏡頭後觀察著 ... 新光三越國際攝影聯展外,也應Fliper 邀請,讓兩位 攝影師 有機會來到螢光幕前, ... 於 ne-np.facebook.com -

#67.攝影的藝術-新人首單立減十元 - 淘寶

沉默的光Luna唯美人像攝影作品集少女寫真人像藝術欣賞照相館攝影師光影構圖拍攝技法旅拍換裝自拍館拍照擺姿參考書籍藝術攝影. 優惠促銷. 於 world.taobao.com -

#68.追求原創與藝術|年度野生動物藝術攝影師獲獎者揭曉 - 今天頭條

金獎《生活課(Lessons for Life)》 Amit Eshel. 近日,2021年度野生動物藝術攝影師(WildArt Photographer of the Year)揭曉,本次主題為「連接」 ... 於 twgreatdaily.com -

#69.【BON攝影】精彩每一刻.剎那即永恆~論音樂家的藝術攝影

在這張陳鋭音樂會敬禮謝幕照片中,當我們注意右上角的「色階分佈圖」時,就能觀察到照片裡的「色階」與所有色彩層次分佈。這對於攝影師修圖時非常重要, ... 於 bonart.com.tw -

#70.值得你去認識的15 個當代傳奇攝影師

目前還只是不足40 歲的南非攝影師,但他的作品卻足以列為傳奇級別,尤其他紀錄非洲族群的藝術、傳統、歷史與日常生活的影像,也讓非洲人透過新的藝術 ... 於 photoblog.hk -

#71.【摄影作品】聚焦摄影_艺术摄影_摄影师_摄影展-蜂鸟网

蜂鸟网影像频道提供名摄影师影像展览活动资讯以及佳作摄影作品欣赏,让你及时了解摄影行业资讯. 於 image.fengniao.com -

#72.「你的作品美好就該被世界看見!」專業攝影師告訴你國際攝影 ...

專業攝影師告訴你國際攝影比賽賦予的價值與意義—— 章潔、宋美琪專訪 ... 圖片提供:藝術人像攝影師-章潔Ancajaier (@ancajaier) ... 於 mculture.skm.com.tw -

#73.風格藝術攝影師用TVS-882BRT3 紀錄時尚與商業攝影工作的 ...

"身為一名攝影師,我透過照片表達自我,TVS-882BRT3 讓我得以完美紀錄影像工作中的精華片段。" - 影像敘事詩人黃仁益 ... 於 www.qnap.com.cn -

#74.專訪|5位台灣次世代具有影響力的攝影師

除了工作,Robin也會抽空拍攝個人的作品滿足想創作的慾望,近期與名模趙曉賢合作,是一個關於「死亡」的故事。他認為藝術之所以為藝術,就是在於藝術不是 ... 於 everylittled.com -

#75.當代紀實攝影從社會性到藝術性的轉折

在當代藝術市場對攝影越來越重視後,紀實攝影也. 越來越偏向去探討紀實影像的「藝術性」,然而很少有. 紀實攝影師認為,他拍攝這些社會底層的紀實照片是為. 了在藝廊賣給收藏 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#76.專訪DAPA Taipei 攝影師田書梅:攝影藝術的思考,是日常

夜間商場#03/田書梅提供從旅遊攝影一路到藝術攝影,田書梅的視覺焦點拉近也拉遠,自廣闊大地回歸到自身探索,揪出一直以來的藝術癮。 於 www.xinmedia.com -

#77.表演藝術攝影家劉振祥眼中的Sony α1:一部讓職業攝影師感到 ...

表演藝術攝影家劉振祥是Sony α7 系統資深用戶,曾購入α7R,讓人好奇的是,面對平時動靜皆有的拍攝工作型態,α1 究竟帶給他哪些拍攝感受? 於 www.techbang.com -

#78.摄影大师|一人一张代表作 - 知乎专栏

第一部分(欧美) 安塞尔·亚当斯美国人,1902-1984,风光摄影师。区域曝光理论。 ... 聞名於探索情色藝術攝影和他與已故太太的親密照。 杉本博司. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#79.本地攝影師反思創作| 藝術,可以是毫無意義的| Art - Madame ...

子朗 攝影師 當代藝術. 從炎夏走到寒冬,社會上有着前所未有的光景,不論行人隧道、天橋、甚至簡單如路牌或巴士站牌,也成了限定人士才懂欣賞的藝術館,一件件藝術品帶 ... 於 www.madamefigaro.hk -

#80.這些攝影師的Instagram 你追隨了沒有? - 端傳媒

艾未未(@aiww),中國藝術家,活躍於建築、藝術、影像、推特和社會文化評論領域,早期影像包括1983到1993年旅居紐約期間的攝影作品。 攝影師Instagram. 於 theinitium.com -

#81.現在攝影的門檻越來越低,我們如何看待攝影作品的藝術價值?

我以為多數人可依據自己感覺拍,自己感覺咋好看咋拍,攝影師拍十張九張可能是精品,可發表卻很難。平常拍照可能十張九張是廢品,十個平常人可能有一張是神 ... 於 bearask.com -

#82.飽覽三位風格不同的街頭攝影師,偶遇日常美好的一瞬

接下來,讓我們為你介紹三位街頭攝影師,帶你瀏覽不同時代、不同時空,演繹出的 ... 一絲不苟的細節狂、偏執美學的靈魂— 魏斯安德森對人性的堅持藝術 於 meet.eslite.com -

#83.國際名商業藝術攝影師【Steven Meisel】

國際名商業藝術攝影師【Steven Meisel】 ... 其妙的是,一般藝廊絕對看不到他的作品,因為他不把作品放在藝廊供人觀賞,並不是作品不好沒有藝廊想要展出!更 ... 於 su92828572.pixnet.net -

#84.盘点捕获时代精神的9位苏联人像摄影师(上) | 透视俄罗斯

罗琴科(Alexander Rodchenko)对摄影艺术的影响可能与法国哲学家笛卡尔通过改变人类对世界的看法来改变科学一样重要。1925年,罗琴科为自己购买了一 ... 於 tsrus.cn -

#85.20×25表演藝術攝影集

劉振祥× 林敬原× 許斌,三位資深舞台攝影師 舞台攝影入門心法大公開 深入的訪談,為您一一拆解舞台攝影的密技. 學攝影一定要上專業的課程嗎?經歷與養成,對日後拍舞台 ... 於 par.npac-ntch.org -

#86.鏡頭後的造夢師-5個新銳超現實攝影師

生於巴賽隆納,沾染一身的藝術氣息,Isabelita Virtual,本名Isabel Martínez,是近年最受矚目的新銳攝影師。曾經十年,她是各大企業重用的廣告文案 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#87.十位当代具有世界影响力的摄影师 - 影像

薇薇安娜·萨森也是一位杰出的时尚摄影师,为诸多时装品牌拍摄宣传照,Diesel、So、Miu Miu等等。和拍艺术照片一样,她也会把模特的衣服藏起来。 於 vision.xitek.com -

#88.鳳凰藝術| 這30位來自亞洲的攝影師,用鏡頭震撼全球

Dayanita Singh,著名於拍攝印度中產和上層階級,她形容她的工作是「以攝影作博彩工作」。在2013年,她成為第一個在倫敦Hayward Gallery有個人展覽的印度 ... 於 zi.media -

#89.衝擊感官的藝術創作:從攝影師鍾靈的「365 計畫」

衝擊感官的藝術創作:從攝影師鍾靈的「365 計畫」,感受馳騁於荒誕奇幻中的美 ... 再多的文字也無法真切傳遞鍾靈的影像,不言而喻的魅力散發、難以言喻的 ... 於 wonder.am -

#90.【日本x藝術】穿越鏡頭下快門,東洋當代攝影師《rkrkrk》

Instagram 超過40 萬以上追蹤人數,吸引眾多粉絲轉貼攝影照片,莫過於震憾人心台北橋機車瀑布、秋葉原電氣行等不勝枚舉攝影作品。 於 blog.tiandiren.tw -

#91.Art Talk | 藝術邊界,接軌國際攝影藝術林子銘

異角藝術執行長林子銘,台灣首位成立藝術攝影經紀公司,把多個國際攝影展帶進台灣同時,也把台灣攝影推往國際,更是兩年前把斯洛伐克知名攝影師Maria ... 於 www.wepeople.club -

#92.【艺术赏析】当代全球10位著名摄影师 - 腾讯新闻

过去,人们往往把对艺术的考察还原为一种美学的观察,但这样的时代已经终结了。”——瓦尔特·比梅尔摄影作品:阿富汗少女【史蒂夫(马格南)】摄影在其 ... 於 new.qq.com -

#93.亞洲最有影響力的30 位攝影師你可以不記得他的名但不能不 ...

拍攝一張張經典照片,紀錄日本戰後的變化。 東松照明. 14. Prabuddha Dasgupta (印度). 在印度拍攝商業時裝和藝術攝影超過30 年,2013 年 ... 於 flog.cc -

#94.藝術攝影師 - 中文百科知識

藝術攝影師. 匯聚商業攝影師、攝影棚、專業器材、燈光、超級時裝模特、時尚造型師、後期製作等優質資源,為商業廣告客戶提供“一站式”攝影整合服務。 攝影經紀人劉永宏. 於 www.easyatm.com.tw -

#95.藝術攝影師_百度百科

藝術攝影師 ,是一種職業,匯聚商業攝影師、攝影棚、專業器材、燈光、超級時裝模特、時尚造型師、後期製作等優質資源,為商業廣告客户提供“一站式”攝影整合服務。 於 baike.baidu.hk -

#96.攝影是藝術嗎? - 劇多

攝影發展到今天,已經遠遠地超出了記錄的範疇,更多的時候,攝影師都是用藝術的審美在創作攝影作品;即使是紀實攝影,也需要用藝術的眼光去發現。所以攝影 ... 於 www.juduo.cc -

#97.香港菲傭成藝術攝影師用鏡頭捕捉夢想、傳遞希望 - 商周

香港菲傭成藝術攝影師用鏡頭捕捉夢想、傳遞希望. 生活新鮮事| 撰文者: 楊絲貽 |出刊日期: 2022-05-19. 希薩的攝影作品「Angels」記錄香港外傭參與選美活動的模樣, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#98.日本攝影大師「植田正治」逝世20 年回顧展將登台,首度展示 ...

首位獲法國「藝術與文學騎士勳章」攝影師:植田正治. 植田正治(Ueda Shoji,1913-2000)以在他家鄉鳥取縣周圍的沙丘所拍攝的傑作而聞名。並運用 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw