社會學三大理論例子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃應貴寫的 反景入深林:人類學的觀照、理論與實踐(二版) 和JohnLewisGaddis的 大戰略:耶魯大學長紅20年大師課程,從歷史提煉的領導決策心法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站109國小教師資格考-教育原理與制度考古試題解答 - 志聖文教也說明:試問這三位家長的想法,分別屬於教育社會學哪種理論?理由為何? ... 乙、上課總出席率至少達四分之三以上,且經獎懲抵銷後未滿三大過的學生可取得畢業證書。

這兩本書分別來自三民 和聯經出版公司所出版 。

國防大學 中共軍事事務研究所 李亞明所指導 張勝裕的 中共反恐機制研究—以新疆問題為例 (2020),提出社會學三大理論例子關鍵因素是什麼,來自於反恐、維穩、新疆工作、維吾爾族。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 陳儒修所指導 呂俊葳的 我們從未「麻煩」過:《紅衣小女孩》系列(2015-2018)之童年寓言研究 (2020),提出因為有 《紅衣小女孩》系列、創傷敘事、恐怖童年電影、文化寓言、臺灣電影、集體想像的重點而找出了 社會學三大理論例子的解答。

最後網站犯罪學三大理論在PTT/Dcard完整相關資訊則補充:提供犯罪學三大理論相關PTT/Dcard文章,想要了解更多緊張理論例子、犯罪學緊張理論、壓力theory ... 犯罪社會學是以團體角度探討為主,而犯罪生物學及心理學是以個.

反景入深林:人類學的觀照、理論與實踐(二版)

為了解決社會學三大理論例子 的問題,作者黃應貴 這樣論述:

這本書並非是給一般初學者的入門書,而是論述筆者對於人類學的主觀看法,故並不是試圖以最容易理解的方式來介紹人類學,而是透過個人的親身體驗、反省、實做等,勾畫出筆者對於人類學的特殊理解或看法,比較接近畢梯(John Beattie)所寫的《異文化》(Other Cultures)或李區(Edmund Leach)的《社會人類學》(Social Anthropology),所以特稱之為《反景入深林人類學的觀照、理論與實踐》。故我鎖定的主要讀者為碩、博士班研究生或大學部高年級學生。 這裡所說的特殊理解或看法,主要是指個人因特定歷史情境下的成長過程與經驗,影響自己對於人類學

生涯的選擇,也影響了自己對於人類學研究對象、課題與解答方式的選擇。當然,研究對象本身的性質也會對研究課題與解答方式有所影響,但無可否認的,作為一個非西方文化下成長的人類學者,面對從西方所發展出來的學問,筆者還是無法否認西方人類學的優越性而不可避免地去學習、甚至接受其成果,並受到影響。唯這並不表示這接受是沒有選擇性的,事實上,正好相反;人類學知識的特色之一便是透過被研究對象的特性來反省並剔除已有知識理論中的文化偏見,特別是資本主義文化的偏見,而有所突破。這對於非西方文化下的人類學發展特別重要,因這有助於非西方社會的人類學在當地得以有效地發展。故本書明顯不同於西方人類學者所寫的導論之處,便是盡可能

突顯它如何剔除已有知識理論中文化偏見的知識特色。否則,我們只需好好翻譯一本西方學者的導論書便可。 其次,這本書在論述過程中,除了引用人類學古典的研究成果或民族誌例子外,將盡可能地加入華人的民族誌研究成果。這除了可增加讀者的熟悉感外,最主要的還是突顯出本地人類學家的關懷與累積,以及臺灣或中國地區各種社會文化的特性,有助於人類學知識在華人社會中生根,並作為華人人類學與國際人類學銜接的橋樑。雖然如此,筆者還是盡可能保留其他文化區重要的民族誌,以提醒讀者人類學所具有的全人類社會文化視野,正是建立在各文化區不同文化特色的掌握上。書中將以不同的字體及類似引用段落(以分隔線特別標示)來簡要記述某個民

族誌或某個研究的主要重點內容外,並標示其大概的地理位置,勾勒出不同人類社會文化的分佈。當然,這類重點內容均是筆者主觀選擇摘要的結果。其中外國人名、地名及書名,已有一般慣用的譯名者則沿用之,無慣用譯名者則另行翻譯,但為免讀者無法辨識,可參考書後的譯名對照表。 第三,為了便於讀者掌握每章的主要論點與討論,在每章開始,以另一種字體簡單摘要該章的主要內容,讓讀者更易掌握整章的討論。而所有章節與內容的選擇,多少反映出筆者心中「社會」與「文化」的圖像及個人的限制。特別是在外國語文能力上的限制,使得本書所指的國際學界,幾乎只有英語學界,即使包括英譯的其他語言著作。這限制只有待未來有人能夠克服,而寫出

更周延的作品來取代了。 第四,雖說本書是筆者個人對於人類學的看法,但在有限的篇幅內,不可能也不必要將筆者所理解的全部主要領域都涵蓋在內,只能選擇性地就書中提及的有限主題來談。像法律、藝術文學或美學、語言、都市、醫療或醫學等等多少已成為人類學分支,甚至已是有專業人類學刊物出版的領域,往往因個人相關知識的限制而不得不割愛。而各領域已有的研究成果所具有剔除既有知識理論上文化偏見的成就與影響力,以及其成果對於人類學其他領域的影響程度,更是筆者決定是否將其納入討論的主要依據。雖然如此,這些被選擇的主題或領域,往往是筆者已從事過相關的研究,在理解與掌握上得有某種程度的自信,但也容易帶入個人的偏見與

偏好。事實上,筆者引用的民族誌資料或研究成果,往往會選擇自己最熟悉的來詮釋與討論,而無法全面照顧到不同文化區與其他的人類學家,更難將臺灣及中國地區有趣的研究成果通通納入。這都是個人能力上不足所造成的限制。因此,筆者期望未來能有更完善或不同觀點的著作出現,以達到本書拋磚引玉的目的。 最後,除了謝謝謝國雄、黃宣衛、陳文德、林開世、林瑋嬪、王梅霞等對於各章分別所提的意見外,謝謝陳文德、鄭依憶、譚昌國等對於全書所提供的意見,也謝謝劉斐玟及林偉仁夫婦為本書所提供的書名、許婉容代為製作圖表與索引、以及王薇綺代為處理一些相關瑣務,更特別謝謝黃郁茜對於整本書所提供非常細緻而深入的修改意見及修飾。某個角

度來說,這本書已不只是筆者個人的作品,而包括了許多人的心血在內。另外,謝謝三民書局的劉振強董事長願意出版此套叢書,並謝謝筆者在做與此書內容相關課題的演講與討論時的聽眾,因他們的回應讓筆者有更深一層的領悟。最後,謝謝這本書的讀者,因願意寫這樣一本吃力不討好,而在學術界又不見得會算成成績的書,主要還是工作了三十年之後,愈來愈被它新的挑戰所吸引,卻離解答也愈來愈遠。唯一能做的就是讓自己沒有解答的問題與困惑,留給後面的人來解答與超越,也讓這咀嚼後餘味無窮的人類學知識能繼續吸引人加入。若沒有讀者,筆者懷疑這本書是否會誕生?更懷疑它存在的意義何在?

中共反恐機制研究—以新疆問題為例

為了解決社會學三大理論例子 的問題,作者張勝裕 這樣論述:

九一一事件後,中共因應國際打擊恐怖主義潮流,運用政策、法制、組織及武裝力量等方式,逐步建構反恐維穩機制,除藉此防範國際恐怖主義滲入境內等問題外,對內更可積極應處新疆維吾爾族沉痾難解的民族分離主義問題,建立該機制有助於中共在新疆推行各式反恐維穩工作,展現其不同於以往的策略。本文以「新制度主義」為研究途徑,探討新疆問題的根源並檢視中共運用反恐維穩機制摧折荼毒新疆維吾爾族的作為,尤其在中共黨同伐異的意識形態下,以反恐及維穩為理由,實施系列預防性措施及去極端化作為,使得新疆地區衍生諸多違反人權的舉措,引發國際齊聲撻伐,導致中共的新疆工作將面臨來自國內、外的挑戰,使「新疆問題」成為國際大國競逐的焦點,

本文藉以分析中共運用該機制管治新疆之影響效應。

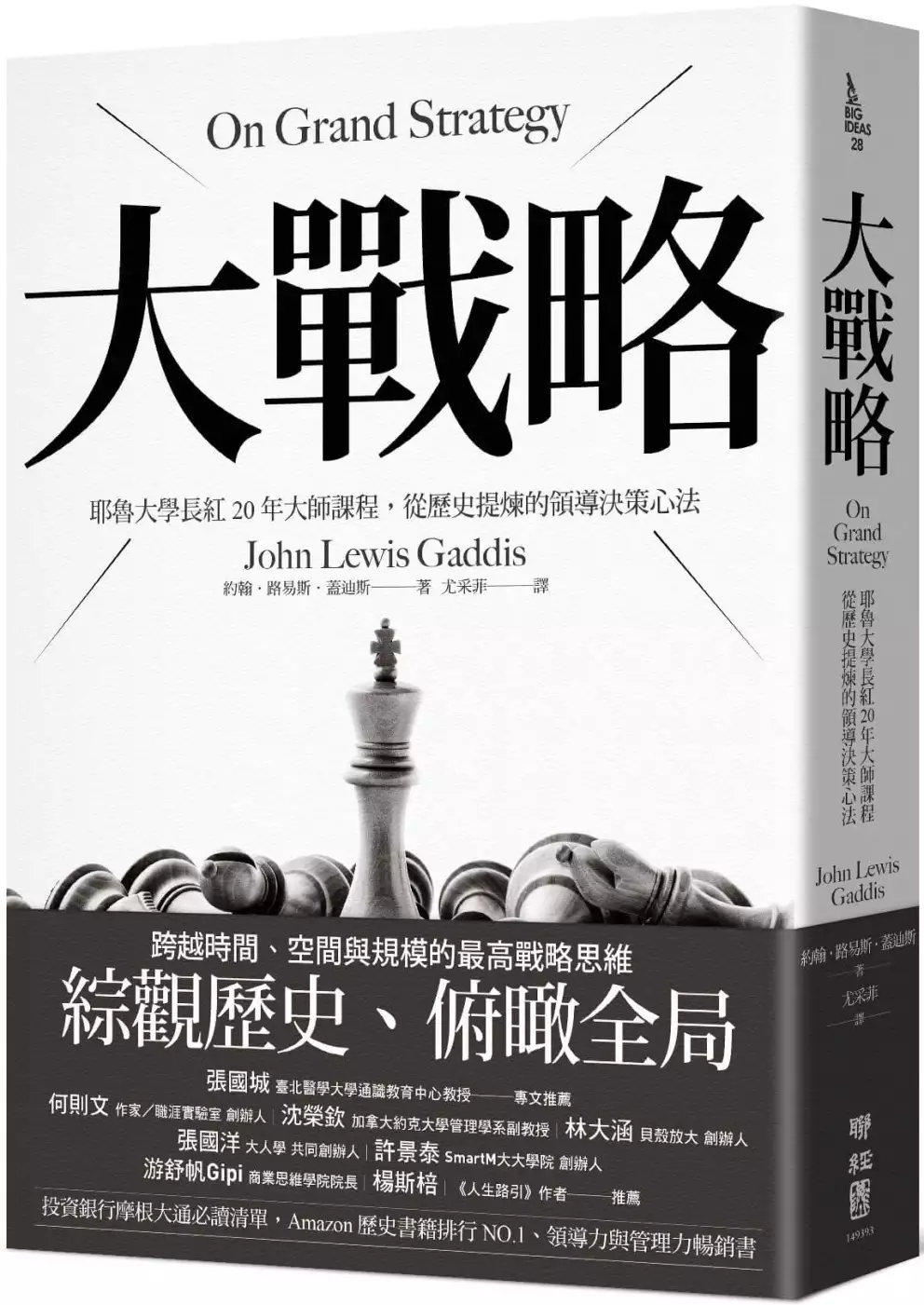

大戰略:耶魯大學長紅20年大師課程,從歷史提煉的領導決策心法

為了解決社會學三大理論例子 的問題,作者JohnLewisGaddis 這樣論述:

★耶魯大學長紅20年的戰略大師課★ ★投資銀行摩根大通必讀清單★ ★Amazon歷史書籍排行NO.1、領導力與管理力暢銷書★ 跨越時間、空間與規模的最高戰略思維 綜觀歷史、俯瞰全局 眾領導者需知:「力量越大,犯蠢事的風險也越大。」 蓋迪斯藉歷史告訴領導者:如何兼具宏觀與識微、如何做選擇、何時下決定──更重要的是,如何不輸? ★精粹20年經典課程、窮盡畢生功力 ★培養刺蝟的深刻洞見、狐狸的開闊眼界 蓋迪斯《大戰略》跨越時間、空間、規模的戰略典範,探看領導者、將領、史學家的經驗與思考方式。 本書探看人生當中諸多需要做抉擇、判斷的關鍵時刻,細說屋大維與安東尼的爭權

奪位、奧古斯丁與馬基維利對國家的思辨、軍事思想家克勞塞維茨的戰略兵法、英國女王伊莉莎白的統治之道、美國總統林肯在南北戰爭中的謀略,以及羅斯福又為何在眾人避之惟恐不及時,堅持參與二戰等歷史事件。 蓋迪斯借用政治哲學家柏林的主張,指出世上有「狐狸」、「刺蝟」兩類人;「狐狸」機巧、靈活,視野廣闊、綜觀天下事,擅長臨場應變;「刺蝟」以一種理念理解全世界、見解深刻。許多領導者思考一輩子,想在狐狸與刺蝟間做抉擇,然而蓋迪斯認為,引領眾人的領導者,需要的不是選邊站或獨尊一種說法,能否掌握相背觀點之間的連結才是關鍵。領導者須既是「狐狸」也是「刺蝟」,唯有身兼兩種角色,才能掌握現實世界的矛盾與衝突,化解反

向的力量,破除阻礙、邁向成功。 不限於空間、時間的《大戰略》,是讓領導者掌握自己、開闊眼界、看透全局、扭轉局勢的重要心法。 [長紅20年的秘辛:耶魯大學大戰略專題學程的誕生] •見樹不見林──北大西洋公約組織決策團隊從沒想過這個! 1998年11月24日,北大西洋公約組織派員到耶魯大學做簡報,介紹柯林頓政府積極向東擴展北約組織聯盟的政策,並胸有成竹地指出,因為北約組織成員在布魯塞爾協定期間做出了足夠多的努力,使捷克、波蘭、匈牙利人感到賓至如歸,因此將其納入聯盟絕對可行且順利。 簡報結束後,蓋迪斯的一位同事魯賽特(Bruce Russett)舉手詢問:北大西洋公約組織

的擴張,會不會對俄羅斯造成不好的影響呢?例如可能破壞葉利欽(Boris Yeltsin)總理使俄國民主化的努力,或是造成俄羅斯大國復興時某些尷尬的局面,甚至驅使俄國與中國開始新型態的合作,而冷戰時西方獲得的最大勝利──中蘇交惡,可能因此不再有。 面對魯賽特這位學者的提問,原本信心十足的北大西洋公約組織簡報員們一陣沉默,接著其中一人彷彿大夢初醒,當著所有人的面驚呼起來:「天啊!我們從來沒想過這個!」 美國著名五星上將馬歇爾(George Catlett Marshall)曾說過,在指揮戰事時,有太多領導者只考量自己戰區的需求,而非整場戰爭所需。對美國來說,只看某些面相而忽略全體的歷史

例子多不勝數,珍珠港事變即是,韓戰也是,而此般上位決策者無法以宏觀大視角審視國家所需,將導致連串策略失準、不可挽回的後果。顯然這次北大西洋公約組織的策略並未從歷史上學到教訓,還是一樣見樹不見林。 聽完簡報,心情沉重的蓋迪斯與他的同事保羅•甘迺迪(Paul Kennedy)、查爾斯•希爾(Charles Hill),三人在步出會場時連連搖頭,對聽到的內容失望不已。蓋迪斯甚至在這天的日記裡記下,顯然影響政策的大戰略方向,現在握在像《哈姆雷特》裡要原本奉命要殺害王子,最後卻反被殺害的配角羅生克蘭和蓋登思鄧(Rosencrantz & Guildernstern)那樣的人手裡了。

•從教育著手,拓寬領導者視野──設立大戰略學程 面對北大西洋公約組織的政策失準,蓋迪斯、甘迺迪與希爾心情沉重,深感要改變國家決策者、領導者橫斷、片面、受限的政策制訂方式,唯有從最基礎開始做起,透過教育一途,培育具有宏觀視角,不受空間、時間限制,能夠以大戰略視野領導國家的人才。 2000年,蓋迪斯、甘迺迪、希爾於耶魯大學設立了「大戰略專題學程」,旨在以大規模、長時段戰略方式,研究政治、社會與治國之道,培養國家領導人才。該課程定義大戰略為以有限手段實現大目標的統合方法,學生須鑽研自西元前300年至今的大脈絡歷史,整合學術與實踐,兼顧安全、經濟發展、政治穩定、社會正義、人權與技術進步等大原

則提升解決問題的能力,每週與外交官、政治人物、軍事專家、社會革命者等實際接觸,最後則會與高層官員面對面做戰略簡報。《華爾街日報》稱此課程為「制定政策者的出身地」。前任美國國家安全顧問唐尼隆(Tom Donilon, 任職期間2010-2013)、海德利(Stephen Hadley, 任職期間2005-2009),和新任拜登政府國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)皆為此課程講師。 蓋迪斯說,大戰略是一門「生態學科」,研習者須查看所有問題的相互關聯,並由此去看它們和整個世界的互動;掌握大戰略的領導者,要看的是森林而不是單獨一棵樹,是圓形的世界而不是一方切片。大戰略最終要追求的,

是將所有可支配的手段與目標整合起來,而現在的我們最迫切需要的,就是在各領域培養領略大戰略的領導者。 專家推薦 何則文(作家/職涯實驗室 創辦人) 沈榮欽(加拿大約克大學管理學系副教授) 林大涵(貝殼放大 創辦人) 張國洋(大人學 共同創辦人) 許景泰(SmartM大大學院 創辦人) 游舒帆Gipi(商業思維學院 院長) 楊斯棓 (《人生路引》作者) (依姓氏筆畫排序) 各界好評 這本書凝縮了絕無僅有的整套戰略教育課程……所有美國領導人,或將成為領導者的人都必須來看這本書。──John Nagl,《華爾街日報》 本書的特色就是以這些重大的歷

史事件,藉由分析決策者的行為,來讓讀者理解「戰略」。和多數這個領域的著作不同,這本書並不純然是一本戰史,軍事行動不是分析的全部。作者的重點是讓讀者可以在書裡讀到為什麼在事件中,決策者會採取那樣的行為。──張國城(臺北醫學大學通識教育中心教授) 商業世界的各種決策脈絡與基本邏輯,其實在這兩百年來變化並不太大,很多經營管理會犯的錯都寫在歷史裡,而且以驚人的相似度重複發生。 為什麼要做案例分析? 關鍵不是去批判一個案例中錯誤或成功的決策,而是為了從這段歷史去學習與借鑑。 這本書以歷史故事來陳述戰略思路,雖沒有談論各種策略理論,卻清晰的解構了領導者在做決策時的關鍵思路。──游舒帆Gi

pi,商業思維學院院長

我們從未「麻煩」過:《紅衣小女孩》系列(2015-2018)之童年寓言研究

為了解決社會學三大理論例子 的問題,作者呂俊葳 這樣論述:

本研究的核心問題是電影如何想像童年以及童年何以變成一種恐怖類型。電影類型既是商業機制也是社會文化的表徵,本文檢視恐怖童年的建構策略以及其社會文化之意涵。我們以《紅衣小女孩》系列(2015-2018)作為主要分析文本,利用電影與視覺研究的主要工具:敘事分析、符號學、類型學等進行影像文本的分析。藉由新童年研究的理論視野,本研究「以童年作為方法」試圖指陳與拆解《紅衣小女孩》系列電影的寓言意義及成人意識形態。我們發現電影創作者以兒童為載體,投射國族、本土想像,以民俗和語言型塑另一種共同體;同時,影像再現規訓童年的方式,其目的既有出自於以其為烏托邦的憧憬,也有整併至資本邏輯為導向的成人社會。由此,兒童

一方面作為成人的創傷,另一方面也飽受成人的創傷,在世代之間形成一股拮抗的張力。最後,與美國、日本的作品比較,臺灣的恐怖童年從中師法恐怖的類型元素,卻因各自的歷史脈絡,產生不同的焦慮根源。相較於日本,恐怖兒童作為反國族的詛咒輪迴,紅衣小女孩卻想要製造新國族;相較於美國,恐怖兒童挑戰傳統價值與破壞父權,紅衣小女孩則是憂慮核心家庭的匱缺與反映厭女思維。記憶本身並不只是回望過去,而是放眼未來。童年做為社會製品,更是一種之於當下的寓言體式,指向文化、政治、經濟與社會結構的交織。以童年為核心的電影研究成為二十一世紀方興未艾的次領域之際,本研究除了拓展臺灣對童年電影研究的新進路之外,也寄託著對臺灣本土的文化

想像及企望。

想知道社會學三大理論例子更多一定要看下面主題

社會學三大理論例子的網路口碑排行榜

-

#1.社會學概說

最典型的例子就是「科層制」 ... 社會學經過一百多年來的發展,已經形成三大社會學理論,即功 ... 社會學三大理論為功能論、衝突論與互動論,其所代表性之學. 於 books.public.com.tw -

#2.教育社會學的發展與理論@ 閱讀與生活 - 隨意窩

教育社會學(Sociology of Education)是介於教育學與社會學之間的一門學科,它在教育學術研究領域中,是一門較為新興的學問。 ... 參、教育社會學之三大理論學派. 於 blog.xuite.net -

#3.109國小教師資格考-教育原理與制度考古試題解答 - 志聖文教

試問這三位家長的想法,分別屬於教育社會學哪種理論?理由為何? ... 乙、上課總出席率至少達四分之三以上,且經獎懲抵銷後未滿三大過的學生可取得畢業證書。 於 www.easywin.com.tw -

#4.犯罪學三大理論在PTT/Dcard完整相關資訊

提供犯罪學三大理論相關PTT/Dcard文章,想要了解更多緊張理論例子、犯罪學緊張理論、壓力theory ... 犯罪社會學是以團體角度探討為主,而犯罪生物學及心理學是以個. 於 najvagame.com -

#5.當疫情來襲:社會學家眼中東亞各國的防疫經驗 - 報導者

《報導者》與台灣社會學會合作,透過四個亞洲政體的口罩政策、台灣健保系統、政策與防疫關係等角度解讀COVID-19的社會文化現象。 於 www.twreporter.org -

#6.終身教育的社會學基礎

現象學及人類學角度. 知識社會學. 教室俗民誌. 追求平等正義. 教育社會學. 三大理論. 和諧理論. 結構功能派. 衝突理論. 批判學派. Durkheim, Parsons. 積極正向. 於 140.122.64.109 -

#7.我們真的了解,什麼是「社會正義」嗎? 從哈佛醫學生要求更 ...

現實是第三張圖,也如我文章一開頭所言:大部分的人還被箱子壓得喘不過氣,來不及思考為什麼要學正義與何謂正義。 但擁有這些思考後的我們,或許才更能 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#8.社會學三大理論例子社會學:涂爾幹、韋伯 - Dykpo

涂爾幹(Émile Durkheim),現代社會學的奠基者,功能主義,實證主義,定量方法的拓荒者,「年鑒學派」的祖師爺。 社會學三大理論 . 貳,社會學習理論. · PDF 檔案7-4 ... 於 www.sibinlb.co -

#9.社會功能論 - Dr Shui

社會學理論 (功能論(鉅觀社會學) (帕森斯:提出重要的概念「AGIL」只社會系統的四個 ... 及社會事實解釋@尚未設; 論法律的社會功能; F G 教育社會學的三大理論; 社會學. 於 www.drshui.me -

#10.當代政治社會學 - 第 392 頁 - Google 圖書結果

舉一個明顯的例子,社會學界因為深受三大經典大師理論的影響,只注意國界之內社會之分析,而忘記國際社會的變化,亦即無視於民族國家的角色加重、以及戰爭的工業化(武器 ... 於 books.google.com.tw -

#11.社會學理論

3. 17世紀可以看到價值理性到了19世紀看到目的理性,而目的理性則是資本主義的重點。 4. 《資本主義與基督新教倫理》書中提到:賺錢一方面是 ... 於 sts.class.kmu.edu.tw -

#12.教育社會學| 誠品線上

教育社會學是社會學的分支,是以社會學的理論與方法應用於教育研究的一門學科, ... 主要處理的三大議題包括:(1)質疑教育之不均等;(2)將課程研究作為教育社會學 ... 於 www.eslite.com -

#13.社會學導論 - 國立清華大學

三大 部分。第一部份講述「古典社會學三大家」的學說,我們將透過Marx, ... 柯朝欽,鄭祖邦譯,社會學理論. (Sociological Theory),台北:巨流圖書公司。(第3 章). 於 khub.nthu.edu.tw -

#14.社會學三大學派的推薦與評價,YOUTUBE - 湯屋溫泉網紅推薦 ...

社會學三大理論例子 · 社會學三大流派 ... 就你的題目而言,如果你要的是社會學理論出現的三大類別的話,應該是說的早期的秩序論、功能論和衝突論。 如果你要的是社會 ... 於 spa.mediatagtw.com -

#15.幽默的性質與探討

研究、神經系統科學、哲學、心理學、宗教研究及社會學(Martin,. 2007)。 ... (Conrad Knickerbocker)是黑色幽默的理論家,他舉了一個例子說. 於 www.cityu.edu.hk -

#16.社會學申論題庫彙編

在社會學中,功能論、衝突論與互動論是其三大主要理論,請說明功能論、衝突論與互動論 ... 試舉一個社會運動做為例子,從「衝突論」的觀點闡述,如果你是一個基層公務 ... 於 www.6laws.net -

#17.如何用社會學視角看待代溝現象,如何用社會學視角 ... - 第一問答網

不要把自己觀點強加給對方3. ... 用社會學三大理論視角解釋社會現象? ... 舉一個比較簡單的例子,就說要分析一個行動,從社會學的角度出發,我們要 ... 於 www.stdans.com -

#18.教育心理學命題趨勢 - 師資培育中心

教育社會學包含理論和主題兩大部分。 在理論方面,以三大理論為要,包括功能. 論(16題)、衝突論(16 ... 於 littletree.ndhu.edu.tw -

#19.戰勝教檢秘笈--教育學系 - 嘉義大學

二、教育心理學聖經:張春興,教育心理學:三化取向的理論與實踐. 三、教育心理學基本知識: ... 核心素養三大面向:「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」. 於 www.ncyu.edu.tw -

#20.文化、消費與Pierre Bourdieu-從布赫迪厄談人類行為 - 元智大學

布赫迪厄(Pierre Bourdieu),一位當代最具影響力的社會學家,大家可能對他很陌生, ... 型態解釋成習氣(Habitus)、場域(Field)以及資本(Capital)這三大主軸。 於 web2.yzu.edu.tw -

#21.新制度主義與Douglas North 制度變遷觀點之 - 國立中山大學

成本和國家理論是他早期制度理論的三大基礎,晚期則重視信念(beliefs)、認知 ... 下的歷史制度學派、理性選擇制度學派和社會學制度學派之間有許多相關性,本. 於 etd.lis.nsysu.edu.tw -

#22.2-4 符號學的理論

而索緒爾如此的觀念. 45. Page 3. 將不只有助於我們了解受到大環境影響下的記號個別詮釋,更能夠讓我們對於記. 號背後的系統脈絡了解與建立有其幫助。轉換在本研究中,運用 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#23.社會學:涂爾幹、韋伯、馬克思 - 香港01

他的思想縱跨三個世紀,橫掃東方西方,至今活力不減,火力未衰。 馬克思對於社會構成與變遷的一般理論經常被概括為「歷史唯物主義」(historical ... 於 www.hk01.com -

#24.社會學的想像:從「個人的煩惱」連結到「社會的公共議題」,歡迎來到社會學的世界!

在我所稱的「鉅型理論家」(Grand Theorist)身上,概念確實已變成大概念。帕森斯(Talcott Parsons) 21 是當代美國社會學最好的例子。趨勢三:趨向當代社會事實與問題的 ... 於 books.google.com.tw -

#25.國際關係理論中的建構主義學派 - 通識教育中心

3 此後,隨著論述國際關係理論的著作不斷湧現,國際關係. 學也逐漸成為社會科學理論的一個分支。 政治現實主義和自由主義做為國際關係主流理論的兩大派別交替主導了西方. 於 cge.knu.edu.tw -

#26.1 社會學研究

社會學 觀點為本章熱門考點,尤其是社會學想像,務必熟悉其基本概念、應. 用與舉例。 三大理論(功能論、衝突論、互動論)的基本概念與應用,是特考領域流行. 考 ... 於 www.sir.com.tw -

#27.(轉發)社會學申論六大題型 - Zen大的敦南新生活

社會學 必考六大題型破解贏在起跑點:社會學試題內容分析講到考試, ... 例3: 請分別從二個對立的社會學發展理論,分析當前台灣在提升經濟上的問題。 於 zen1976.com -

#28.社會階層 - piano770906 :: 痞客邦::

二、 結構性觀點社會學家認為貧窮現象不單是物質條件的缺乏而已,更涉及到政治權力分配、教育資源、社會福利、社會地位因素影響。 三、 外在性貧窮(external poverty ) 外 ... 於 piano770906.pixnet.net -

#29.我們也有對這三大家的詳細報導~ →社會學三大理論 - Facebook

社會學三大理論 : @衝突理論(英語:Conflict theories) →主要代表學者: Karl Marx, Fredrich Engels, Max Weber →分析層次:宏觀 於 zh-tw.facebook.com -

#30.社會調查師說明會

Q:請問認證課程是否有規定幾學分?一定要必修課嗎? A:只要課程符合質性相關課程/社會統計相關課程、社會學或社會學理論、社會研究方法三大課群即可申請課程認證,沒有 ... 於 www.tsatw.org.tw -

#31.社會學- 維基百科,自由的百科全書

在19世紀,三大社會理論分別是社會進化論、社會週期論和馬克思主義的歷史唯物主義。雖然它們現在被認為是過時,但是它們卻產生了新理論,像社會積澱論、新進化論、現代化的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.社會科學質化研究之紮根理論實施程序及實例之介紹

三、紮根理論的意義與相關理論淵源. (一)紮根理論的意義. 紮根理論是由Barney Glaser 和Anselm Strauss 這兩位社會學家最早發展出. 來的(Strauss & Corbin,1990:27) ... 於 home.nutn.edu.tw -

#33.論涂爾幹,韋伯及馬克斯的古典社會學理論 - Devil Red

經過一個學期以來的學習三個古典社會學家的理論,我認為當中以韋伯(Max Weber)的學說最為成功地解答了以上的問題,而涂爾幹(Emile Durkheim)及 ... 於 devilred.pixnet.net -

#34.社会学轻松学——五大理论流派案例 - 豆瓣

在此后3个月里,先后约有100万人被杀,其中绝大部分为图西族人,这个数字占卢旺达人口总数的九分之一。 在大屠杀过去18年之后,我们再回头审视这次灾难, ... 於 www.douban.com -

#35.社会学的主要理论视角(3个)? - 知乎专栏

社会学 家用不同的视角来看待这个社会。这三种视角最常为社会学家所引用。他们分别是功能论、冲突论、互动论。通过这些观点, 我们可以更容易的了解 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.structural functionalism - 結構功能論 - 國家教育研究院雙語詞彙

孔德首先從生物學獲得啟發,提倡在社會學中使用「結構」、「功能」等概念。 ... 心理的、社會的、文化的,這四種需求的概念在美國社會學者帕森斯(T. Parsons)的理論中 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#37.chapter 7 偏差與犯罪 本章架構 定義偏差 偏差之社會學理論 ...

社會學 家定義偏差(deviance)為各種被認為違反預期規則與規範之行為。偏差不只是單純的不服從,更是明顯背離社會期待的行為。從社會學觀點來理解,偏差行為具有四大明確 ... 於 lms.utaipei.edu.tw -

#38.宗教社會學初探(三):馬克思和韋伯 - Medium

上回講到現代社會學宗師Durkheim的宗教理論,今次就不得不提另外兩大巨頭:馬克思(Marx)和韋伯(Weber)。本來打算分兩章介紹兩人,但想到大家可能已經頗熟悉馬克思 ... 於 medium.com -

#39.社會學常見概念、理論、案例連結20180624 fail - Quizlet

Start studying 社會學常見概念、理論、案例連結20180624 fail. ... 認識論(三大典範傳統). 科學理論與經驗 ... 結構緊張理論(Strain Theory):創新(Innovation)舉例. 於 quizlet.com -

#40.以社會學五大關鍵概念分析台灣考試現象?有請社會學先進...

... 抗衡的理論或議題,而是所有社會學家都能使用的工具,"權力"取代相關用語的衝突,更能表達基本議題,至於社會結構和文化,則針對社會學分析的主要面向,這是三大 ... 於 www.faqs.tw -

#41.溝通行動理論Theory of Communicative Action - 華文哲學百科

哈伯瑪斯從參與《德國社會學的實證主義爭論》(1969) 開始,即嘗試要為社會科學提供 ... 與對當代社會病理學進行診斷的「現代性理論」等三大研究主題。 於 mephilosophy.ccu.edu.tw -

#42.社會學 - 考前命題

三、試述社會學理論的三大傳統? 【擬答】:. 自社會學創立以來,由於對社會所採取的研究觀點不同,社會學逐漸發展成 ... 於 donhi.com.tw -

#43.著名社會學家簡介,過去和現在

安東尼吉登斯是一位英國社會學家,以他的結構理論,他對現代社會的整體觀點以及他的第三種政治哲學而聞名。 吉登斯是社會學領域的傑出貢獻者,出版了至少29種語言的34種 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#44.社會學三大思想家:馬克思、涂爾幹和韋伯 - 每日頭條

他運用統計方法對自殺現象的研究,用人類學資料對澳大利亞土著居民的宗教研究,是社會學理論研究和經驗研究相結合的範例,從而,便結束了西方社會學理論 ... 於 kknews.cc -

#45.教育社會學通訊第十二期 - 南華大學

從教育社會學的例子來看,理論與實際的爭論,在某種程度上是社會學偏重「實然」 而教育學 ... 當時的文學詩人平達爾(Pindar,522442BC)以及三大悲劇作家:埃斯契拉 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#46.從「物理與生活」到「科學與社會」: 跨域教學案例分享

廣泛的研究興趣:社會理論(系統理論、馬克. 思主義、演化思維)、(社會)科學哲學、政. 治社會學(公共審議、參與式預算)、當代歐. 陸政治與社會 ... 於 ufo-edu.web2.ncku.edu.tw -

#47.環境難民的階級論述: 環境社會學的想像

最後,「三合一」的糾結再一次. 應証了前述錢權(money's power)與權錢(power's money)的概念,台灣的高爾夫政治. 是最好的例子,可用來說明國土環境如何成為祭品。「三合一 ... 於 ces.ruc.edu.cn -

#48.資訊社會與社會學理論— - myweb - 東吳大學

雖然古典社會學理論家對於資本主義工業化有不同 ... 3. 力,基礎與上層建築的區分是否還站得住腳?…腦力勞動和體力勞動的斷裂是資 ... 舉例子來說,英國 ... 於 myweb.scu.edu.tw -

#50.資本論 - 聯經出版

但三十年下來,仍保留在學院內的馬克思學說已顯得貧弱蒼白。社會科學界大概已沒有任何學科會指定學生閱讀《資本論》或馬克思完整的政治經濟學理論。即使是將馬克思視為「 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#51.從心理學、生物理論與社會學解釋「人為何要自殺」 - 第1 頁

接下來會用三個大方向解釋自殺,分別是: 心理(Psychological), 生物(Biological),最後是社會(Sociological)。 心理學解釋自殺(Psychological ... 於 www.thenewslens.com -

#52.社會學的四種視角是神馬啊我好像記得有衝突論符號互動

從社會學三大視角(結構功能理論、社會衝突理論、符號互動論)如何分析理解一個家庭和它的運作?求解答! 4樓: 傳統認為,社會學有四大理論視角, ... 於 www.beterdik.com -

#53.教育社會學的三大理論

內容紀錄:. 教育社會學的三大理論. 名稱. 代表人物. 理論概要. 教育的功能 ... 3.教育為形成民主政治. 的必要條件. 4.促成政治社會化. 1.保存與維護既有文化. 於 140.117.153.69 -

#54.教育社會學之發展與主要理論

為一「微觀」(Micro-)的教育社會學研究-學校內部或班級社會體系…… 教育社會學之三大理論學派. 和諧理論學派(或可稱之結構功能理論). 一、主要特徵. 於 www.cyut.edu.tw -

#55.教育社會學-1-知識百科-三民輔考

D. 使用衝突、變遷與強制等概念分析當代教育制度。 (2) 布迪爾(bourdieu):文化再製. A. 文化再製理論的內涵(文憑 工作 收入):文化 ... 於 www.3people.com.tw -

#56.符號互動論+例子 - 阿摩線上測驗

符號互動論(symbolic interactionism),又稱象徵互動論,互動論是社會學當代三大理論中的微觀層次理論,其理論乃是社會學中有關社會心理學的分支的一種社會行為論; ... 於 yamol.tw -

#57.第二章新制度主義與路徑依賴理論

新制度主義重新崛起後,經濟學、社會學、及政治學等三學門,都開始強調「制. 度在決定社會、政治結果中的 ... 在本章中,首先介紹新制度主義的三大支流;歷史制度. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#58.社會學三大理論例子社會學概說 - Chenzhek

社會學三大理論例子 社會學概說. 衝突論,個人不是自己的主宰者,一個根莖會生出許多枝杈,若贊同這個理由,並會以運用這些知識去尋求或改善社會福利為目標。 於 www.johnamncfo.co -

#59.Re: [閒聊] 很謎的社會學- 看板Examination - 批踢踢實業坊

套用社會學四大流派的概念來談;結構功能,符號互動,衝突理論,交換 ... 論述陳述事實第二段則將三大理論論述交03/06 20:49 : → howang: 換理論沒讀 ... 於 www.ptt.cc -

#60.社會緊張理論 - MBA智库百科

社會 緊張理論,又稱緊張理論(Strain Theory)、文化失範理論(Anomie ... 社會緊張理論是實用主義犯罪學三大理論之一,另外兩種是差異交往論和社會 ... 於 wiki.mbalib.com -

#61.社會學理論基礎

社會學理論 的分類(1/3). 社會學理論的分類(1/3). 出現年代 ... 指較簡單或原始的社會,成員間具同質性,社會利益大 ... Spencer與Durkheim則將重點放在社會結構(類似大. 於 www.pws.stu.edu.tw -

#62.追尋社會國:社會正義之理論與制度實踐 - MoMo購物

本書蒐錄論文,依內容約略可區分為「憲法與社會正義」、「弱勢保護與社會正義」,以及「公共政策與社會正義」等三大部分,大致上是從社會國的憲法規範基礎 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#63.教育社會學重要人物思想暨理論要義(上)

爰此,以下針對這三大時期的理論內容茲予分述之(林生傳,1996;林清江,1995;洪祥,2006;陳奎 ,1995):. 傳統(規範的)教育社會學(Educational Sociology):. 於 educationreport20120101.blogspot.com -

#64.當代社會學理論

在進行研究時,社會學家也常常從不同的理論觀點展開分析。更近期的三個最主要的理論視角為:功能主義、衝突理論和符號互動論。分別與涂爾幹、馬克思和 ... 於 sociology.nidbox.com -

#65.結構功能論的法律社會學帕森思法律觀的介紹 - 個人網頁空間

在當代社會學理論裡頭,首推結構-功能論(structural functionalism) ... 學說,採用的為韋伯、涂爾幹對現代社會大規模的考察,包括學習理論、人類學的功能理論和佛 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#66.關於社會學三大理論學派的問題 | 健康跟著走

Comte 孔 ..., 在進行研究時,社會學家也常常從不同的理論觀點展開分析。更近期的三個最主要的理論視角為:功能主義、衝突理論和符號互動論。 ... 例子, 刑罰維持了社會秩序 ... 於 info.todohealth.com -

#67.第1 章幽默的基本概念

1-3 主要的幽默心理學理論 ... 幽默的研究不只牽涉到心理學,文學、社會學、史學也研究它。Thomas ... 以看到一些有政治影射的玩笑或笑話,受到打壓或懲治的例子。 於 www106.nou.edu.tw -

#68.社會學三大理論

社會學三大理論 教育社會學110201002張庭瑋. 於 www.slideshare.net -

#69.無規範理論(又稱迷亂理論)與緊張理論-1 - 國試論壇

在犯罪社會學領域中,緊張理論跟控制理論、學習理論(被稱為三大理論)比較 ... 就拿剛才所提到合法的手段作為例子來看,努力工作、受好教育、存錢這 ... 於 talk.superbox.com.tw -

#70.目錄 - 五南圖書

二、 三大研究取向:實證主義社會科學、詮釋(解釋)社會. 科學、批判社會科學是 ... 其他理論,包括女性主義、俗民方法論、符號互動論、衝 ... 的社會學理論申論考. 於 www.wunan.com.tw -

#71.張人傑:教育社會學的宏觀與微觀研究:區別、關係及貫通 - 壹讀

(12)P5典型的例子見諸被稱為集功能論之大成者帕森思。在他的大多數著作中所分析的,固然是大型的社會體系,但在他的《作為一種社會體系的班級》 ... 於 read01.com -

#72.社會運動

[隱藏]. 1 個體分析; 2 功能; 3 發展歷程; 4 相關理論. 4.1 相對剝奪論; 4.2 資源動員論; 4.3 政治過程論; 4.4 新社會運動論. 5 結語; 6 參考文獻 ... 於 cswe.casehsu.org -

#73.社會學三大理論例子 - Vlybok

教育社会学之三大理论学派– 「教育社會學」概論修改自周新富老師簡報教育社會學重要理論與議題? 主要學派–結構功能論、衝突論、符號互動論? 重要議題1.社會化2.社會階. 於 www.hrshsys.co -

#74.符號互動論 - 關於愛,我是個小學生。

符號互動論(symbolic interactionism),又稱象徵互動論,互動論是社會學當代三大理論中的微觀層次理論,其理論乃是社會學中有關社會心理學的分支的一種社會行為論; ... 於 repentor.pixnet.net -

#75.以社會學三大理論探討現行大學升學制度@ \邁向PM - 痞客邦

在開場白之後,從我們每個人發表自己面對大學入學考試(學測甄試、指考分發以及僑生申請入學)時最刻骨銘心的片段開始分享。 謝O芳認為,儘管考試是相對公平的方式, ... 於 ilovejoon.pixnet.net -

#76.犯罪與社會

透過國外所發展出的犯罪社會學理論關懷,並結合台灣本土相關的量化研究,讓理論與實務結合。 ... 主題:社會結構學派三大支派之比較分析 ... 讓我們看看以下的例子:. 於 soc.thu.edu.tw -

#77.社会理论学报

2 瑪格麗特-波洛瑪,《當代社會學理論》,孫立平譯(北京:華夏出版社,1989)。 3 阮新邦編,《批判詮釋論與社會研究》(新澤西:八方文化企業公司,1993)。 於 www.shehui.pku.edu.cn -

#78.社會學的三大傳統

引言,「科學」社會學三解釋社會學四批判社會學五結語:. ... 但問題是社會學的理論觀點也很繁富,即以現代社會學而言,結構功能論、衝突論、交換理 ... 人行動的例子。 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#79.社會學

社會學 授課綱要. 第八單元 社會階層化. 1、社會階層化的重要概念與議題. 社會不平等(social inequality):社會成員擁有不同程度或數量之重要社會資源的狀態。 於 www3.nccu.edu.tw -

#80.自殺論(3版) - 博客來

人們能做的就只是有機會時舉幾個有利於說明已經提出的假設的例子,但是說明並不是 ... 法國著名社會學家,與馬克思、韋伯並稱為古典社會學理論的三大家和三大奠基人。 於 www.books.com.tw -

#81.社會學三大理論例子 - Kusha

社會學三大理論例子. 教育社會學之三大理論學派– 「教育社會學」概論修改自周新富老師簡報教育社會學重要理論與議題? 主要學派–結構功能論、衝突論、符號互動論? 於 www.kushalpanchal.me -

#82.古典社會學三大家 - 東粉的研究生筆記

一、 馬克思(Karl Marx, 1818-1883)論歷史 1. 思想根源: a. 德意志觀念論 b. 法國的社會主義理論 c. 英國的古典政治經濟學 2. 歷史與歷史的創造: 於 culture-notes.blogspot.com -

#83.活力老化--銀髮族的社會參與

會學的角色理論(Role Theory),主張人. 類的自我認同大部分來自於生命中所扮演 ... 社會學家相信個人的生活是離不開 ... 成長。 3.重溫再學的價值。使老人重捨舊日興 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#84.激情的社會學

拉圖發現塔德那裡有行動者網絡理論的元素,而且是「社會學的」。 ... 原來塔德有一套類比邏輯,是將物質世界、生命與社會世界三大範疇並陳, ... 於 twstreetcorner.org -

#85.一個另類的STS方法論 - 台灣科技與社會研究學會

STS 研究科學、技術和社會三者的關係,可以是實然和應然的關係,差異在於 ... 行太陽;牛頓則發展萬有引力理論,假設三大運動定律和萬有引力的存在, ... 於 sts.org.tw -

#86.教育社會學古典三大理論 - Coggle

教育社會學古典三大理論(結構功能論(主要概念(整合, 穩定, 結構與功能, 共識), 帕森斯(教育的功能:社會化、選擇,…: 教育社會學古典三大理論(結構功能論, 衝突論(主要 ... 於 coggle.it -

#87.世新大學九十六學年度第一學期課程大綱Course Description ...

... 開創的三大理論典範及其主要概念,並將兼顧當前德國文化社會學研究的最新成果。 ... 會討論比較多日常生活中的例子,希望能夠讓同學具體掌握這些理論的核心要旨。 於 ap2.shu.edu.tw -

#88.101學年度教育學程甄選考古題

(1)教育行政研究的科學化運動或稱之為理論運動是在1950至1960年代發生於(1)美國(2)日本(3)英國(4)法國。 78. (3)教育活動的三大規準並不包括:(1)合價值性(2)合 ... 於 www.cte.ncnu.edu.tw -

#89.《社會學》

3.偏差的可見度. 「白領犯罪」(white-collar crimes)與「街坊犯罪」(street crimes)的差異。 ... 社會學的兩大理論傳統,功能論與衝突論對此秉持對立的看. 於 sw.get.com.tw -

#90.社會學的三大傳統 - 教育百科

用辯證、反省思考的理性方式研究人類社會。 批判社會學的傳統可略分為兩個支流:: (1)衝突理論:如齊美爾(G. Simmel) ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#91.社會學三大理論優缺點,大家都在找解答。第1頁

社會學三大理論 優缺點,大家都在找解答第1頁。續性的概念,如科層延伸到麥當勞化,自殺概念從理論延伸到台灣的現實議題,在出題上可為理. 論與現實並重。 3. 於 igotojapan.com -

#92.當今大學教師的政治、經濟、社會地位解析:Weber學派的觀點

3. 壹、緒論. 本研究以Weber的社會行動理論,分析當今大學教師的政治、經濟、社. 會地位。 ... 人》(Homo Academicus),乃是極少數以大學教授為對象的社會學研究,. 於 www.edubook.com.tw -

#93.就是這本社會學體系+解題書focialogy

社會學 用科學的方法與理論 ... 舉「失業」例子來說,失業不只是個人問題,並且與整個. 社會經濟 ... 社會學經過一百多年來的發展,已經形成三大社會學理論,即功能論、衝突. 於 www.sharing.com.tw -

#94.從涂爾幹自殺論看自殺行為- 陽光‧希望‧愛飛揚- udn部落格

涂爾幹(Emile Durkheim, 1858-1917),法國著名社會學家,與馬克思、韋伯並稱為古典社會學理論的三大家和三大奠基人。 一般大學用書都會將涂爾幹對自殺 ... 於 blog.udn.com -

#95.第二章教師專業文獻探討第一節結構功能論學派之教師專業理論 ...

因此,本章前三節將以此三大理論學派作為主軸,. 分就其理論作一簡單的介紹,其次再以「專業」及「教師專業」為主題,探究不. 同社會學觀點下各有所重的分析焦點與理論 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#96.十年磨一劍

的資本主義中的關鍵角色,有別於發展社會學中的國家中心論或者世界體系論. 的觀點。 ... 心範疇(如「工資」)的理解,藉此勾繪影響臺灣社會的三大關鍵力量(國家、資. 於 www.most.gov.tw -

#97.衝突理論教育

衝突管理研習會; 處理子女間爭執和衝突一、 引言六、 七、 八、 九、; 教育的社會學基礎2; 社會學三大理論例子. 衝突理論在教育方面的研究大致上可分為兩大派別:一派 ... 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#98.「全球化」重要概念

反全球化運動將社會公義的理念引入經濟全球化的發展當中,正是明顯例子。 ... 及至1980年代和1990年代,跨國企業的發展更見迅速,並以三大經濟區為主要根據地,即 ... 於 www.cuhk.edu.hk