深夜時分意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王幼華寫的 憂鬱的貓太郎 和HubertKilian的 臺北之胃:徒步街拍,深入在地,市場裡的臺北滋味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站什么时候分为凌晨早晨中午下午晚上半夜深夜- 喜马拉雅手机版也說明:早晨、上午、下午、傍晚、晚上、深夜、凌晨是怎么区分的,分别是几点到几 ... 微明、破晓(都是天有点亮的意思,定义有点模糊) 黎明曙光(有黎明就有 ...

這兩本書分別來自遠流 和大塊文化所出版 。

國立成功大學 歷史學系 鄭梓所指導 劉柏毅的 台灣黑金屬音樂對本土主體的建構與闡述─以閃靈樂團的「母島認同」為例(1996-2016) (2015),提出深夜時分意思關鍵因素是什麼,來自於台灣認同、國家認同、閃靈樂團、重金屬音樂、黑金屬音樂、母島認同。

而第二篇論文輔仁大學 日本語文學系 林水福所指導 張展嘉的 午後曳航的研究 (1999),提出因為有 現實、幻想的重點而找出了 深夜時分意思的解答。

最後網站深夜指的是幾點? - 雅瑪知識則補充:前半夜11時至1時為“子時”,午夜1時至3時為“丑時”,後半夜3時至5時為“寅時”,早上5時至7時為“卯時”,上午7時至9時為“辰時”,9時至11時為“巳時”,11時至下午 ...

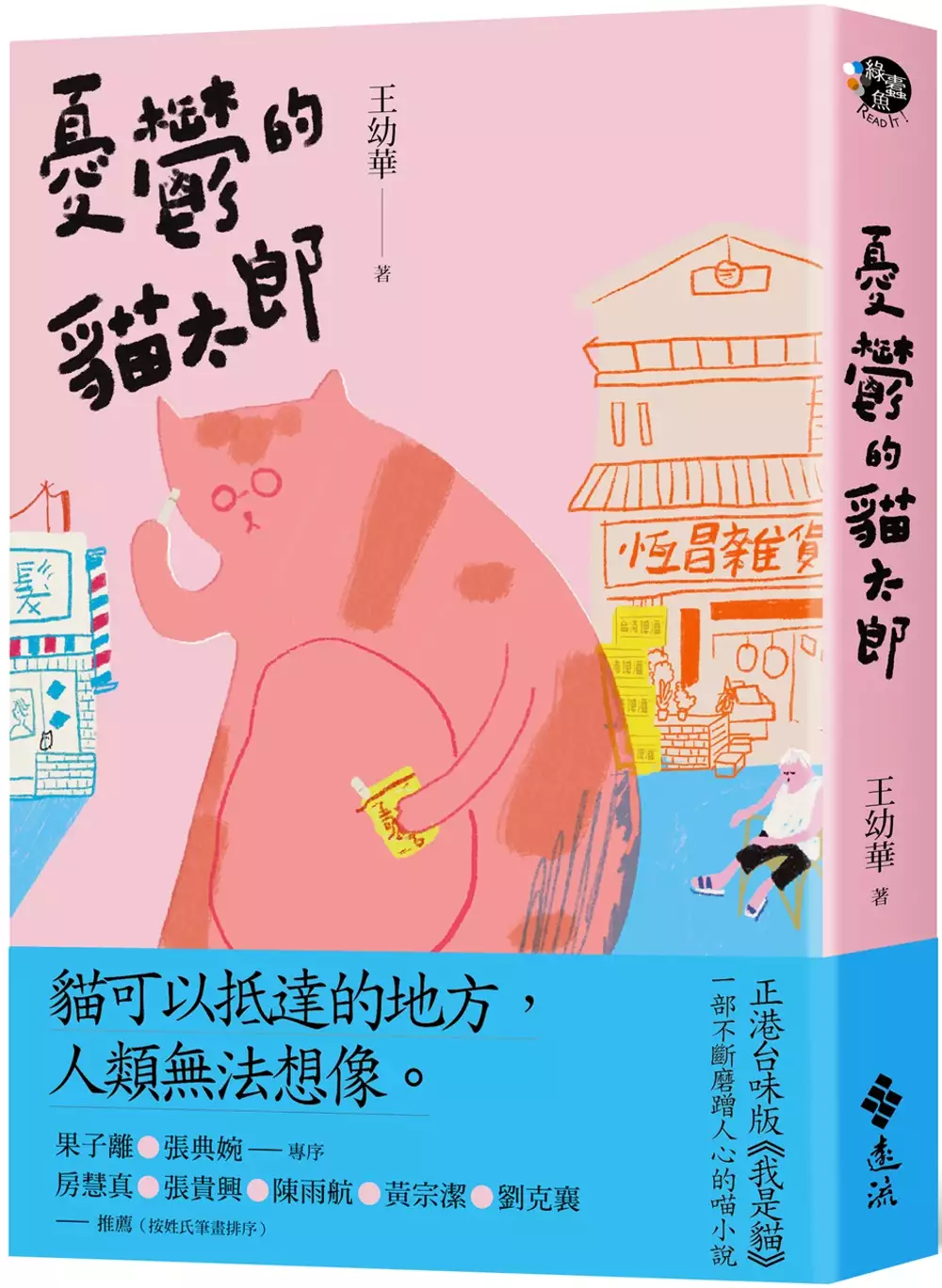

憂鬱的貓太郎

為了解決深夜時分意思 的問題,作者王幼華 這樣論述:

★正港台味版《我是貓》★ ★一部不斷磨蹭人心的喵小說★ ▌牠名叫太郎,是恆昌雜貨店的第六代店貓 「聽說我已是第六代了,跟前面幾代一樣,都是鐵灰色夾雜白線條的家貓。家裡的人曾經拿出照片指著我說:『恆昌雜貨店只養這樣的公貓,名字都叫たろう(太郎)。』彷彿同一隻貓從未離開過這間店似的。」 身懷病痛、有點憂鬱的耄耋老貓太郎,是恆昌雜貨店的第六代店貓。牠與前五代店貓有著相似的毛色,一樣的名字,彷彿牠已活了好幾輩子那麼久,看盡人世的流轉,嘗遍貓生的滋味。 太郎一生沒有離開過福康街,福康街就是牠的全世界。這裡,有牠跳水輕生的父親

,滿口胡話的弟弟編織貓、文青氣質的豔豔、滿腹虛無的厭世貓、紳士拘謹的賓士貓、狐媚傲嬌的戀戀、上街老大神將,以及行蹤成謎的舊情人胭脂貓…… 小說以太郎的眼光,擬人化的第一人稱敘事,鋪排出福康街的貓生群像。貓不只會吐毛、打呼嚕,還會占地盤、結黨派、自憐自艾。太郎與眾貓甚至在閒談間,詼諧取笑狗族的魯莽,鳥類的腦容量過小,並且直刺人類的脆弱、偏執、浮誇與荒謬。 身衰的太郎,亦不時興起對生老病死、起落興滅的感喟與體悟。老街、老鋪、老宅、老人、老貓,構成一幅時而平淡尋常、時而流露哲思的浮世繪。 ▌是福康街的日常,也是台灣在地鄉鎮的切片 「不

管幾樓,大街或小巷,屋頂或是水塔,只要能落腳,可以抓住什麼的,都可以進入。貓可以抵達的地方,人類無法想像。」 作者王幼華在此書中,以福康街為背景。在這條兩百餘公尺長的老街上,恆昌雜貨店是故事的圓心,從旁延伸出吉利機車行、仙鄉水果行、大仁西藥房、鑫亮五金行、鴻亞西服社、義錦米店飼料行、福旺金紙行、美好嫁妝寢具行、蕭王爺宮等數十間店家。 這樣新舊交雜的店家老街,一如台灣隨處可見的鄉鎮街景。而太郎與眾貓,是默不作聲的竊聽者,牠們趴伏在屋樑上、在花台邊、在宮廟陰涼的地磚上,靜靜聽聞福康街上的紛紛擾擾,大大小小的鄉野傳言、八卦軼事。包括:樁腳怎麼喬事,工程如何收取回扣,上

師向信徒宣教,地方要人祕而不宣的緋聞,以及外配、健身、醫美、手搖飲等生活環節。 一則則的短文敘述,一段段的生動對話,都是我們似曾相識的日常切片。可以跳躍著看,亦可以接連閱讀。語言文字時而詼諧妙趣、時而引人思索。可謂是小說家王幼華自我突破之作。 書中貓語錄 ▲ 貓不知道什麼叫可愛,人類才知道,也才會把我們弄成他們要的那種可愛。 ▲ 有點髒髒亂亂的活著,不也很好。外表乾淨整潔的,心地不見得純淨,所作所為不見得清白。人類也是這樣,不是嗎? ▲ 有哪個人的腳不臭,誰身上沒有尿騷味,哪幾個嘴巴、腋下沒有那個怪味,這些跟在腳邊、抱在懷裡的貓最

知道。 ▲ 別被剛出生的動物騙了,他們看起來無助、可憐、純真、可愛、笑容迷人……,那就是為了拉住你,要你照顧他們。長大以後就不一樣了,背叛、說謊、邪惡、不聽教訓、謀奪財產。 ▲ 人們不知道,半夜時分,很多貓在神龕上來來去去,鑽進鑽出,鬧一些事。這是不能說的祕密。 ▲ 人類的頭腦是有缺陷的,不像我們那麼完整,他們相信的東西,貓都不相信。 ▲ 貓可以抵達的地方,人類無法想像。 ▲ 這一帶的公貓,經常被戀戀的凝視撩撥得意亂神迷,想盡辦法接近。戀戀從不拒絕和牠們互相磨蹭、舔毛,留下彼此的氣味。牠們好像忘記了,已不能生育的事實。 ▲ 在人類無法控制的地方,

貓兒們便會盡情追逐,盡情攻擊、嚎叫、灑尿,盡情享受愛情,以及母愛和天倫之樂。 ▲ 被召喚起狩獵和防禦的本能,曾經有的教養便消失了。貓也是這樣。 本書特色 王幼華最新寓言小說。以擬人化筆法,第一人稱敘事,藉恆昌雜貨店店貓太郎的眼睛,勾勒福康街群貓與眾人的浮世百態。台灣鄉鎮的市井生活氣息,人類的虛無、荒謬、偏執,以及生老病死的自然更迭與無奈命運,盡顯紙上。 名人推薦 果子離 ∣ 作家 張典婉 ∣ 作家 ——專文推薦 房慧真 ∣ 作家 張貴興 ∣ 作家 陳雨航 ∣ 作家 黃宗潔 ∣ 作

家、國立東華大學華文系教授 劉克襄 ∣ 作家 ——掛名推薦(按姓氏筆畫排序) 好評推薦 果子離(作家)—— 心眼為之一亮,這一讀欲罷不能,時而莞爾,時而長嘆,真是愉快的閱讀經驗。自此確信,王幼華果真寫了一部妙趣橫生兼且意味深長的小說。 王幼華筆下這群貓,個個形象鮮活,性格分明。他描述貓的心理與生理,寫貓的性與愛,生活習性,生老病死,煩惱與執著,以及生而為貓的驕傲,王幼華寫活了每一隻貓。養過貓的人,讀之莞爾一笑,沒養過貓的人,發出「原來貓這樣啊」的慨嘆。 張典婉(作家)—— 和太郎的形像背景有些反差的作者,

實則在這部作品中,以另一種表現方式,延續了他常有的諷諭批判精神,曾經出現在過往小說中的議員、里長、大老闆、小人物,光怪陸離的社會事件,依然埋藏在貓言貓語中。 王幼華以《憂鬱的貓太郎》挑戰自己過去的寫作風格,在這部詼諧的貓語錄中,他換上貓面具,削減了早年的鋒利質疑,但卻未忘初衷,依舊佇立在小鎮老街上,敏銳記錄下一切荒謬與荒蕪。

深夜時分意思進入發燒排行的影片

浪潮 (feat.PiNk ChAiN) / Wave (feat.PiNk ChAiN)

the 13 band Album

Photon / 光子

2020 Released September 16. 2020

【Lyric/歌詞】

時光匆匆不停留 來也無影去也無蹤

看那花都謝啦

曾經春風少年兄 轉眼只剩一場遊戲

一場夢

浪退潮的時候 唉咿唉咿呀

沙灘上滿滿裸奔的女孩

來一首Wonderwall 加到我的最愛

催情落日車神 RD-1音量全開

我的左邊是山 右手邊是大海

Tricking On 11:00

國王的遊戲 愛來得這麼快

It's All About LOVE

It's All About LOVE

時光匆匆不停留 來也無影去也無蹤

看那花都謝啦

曾經春風少年兄 轉眼只剩一場遊戲

一場夢

浪潮退了之後 唉咿唉咿呀

真正愛你的人才會留下來

徹夜放飛自我 精心挑選安排

叫我賞金獵人 高價收購願望清單

我們狀態很優 可以控制節奏

Tricking On 11:00

只是沒想到 浪來得這麼快

來得快

來得快

來得快也去得快

愛性夢 切面的肥皂劇

夢醒時分 在深夜裡買醉

那些人見人說人話都在造樣造句

犯賤 見鬼就躲怕被抓交替

不敢面對 盯著眉心 在交際

不敢做 只敢做夢

新浪潮的電影沒停止播送

泯滅了天使 愛是那沈默

Lonely River Flow to the Sea

See No Evil 我洞悉人性

世襲的治理吹熄你的骨氣

你自己都不自己講都講不聽

又睡到自然醒你顯然是在逃避

說大家不是都這樣嗎

啊大家是大家你是你啊

你他媽明明就懂我意思

很愛講道理 講到來你只是怕他們沒有愛到你啦 齁

It's All About LOVE

時光匆匆不停留

來也無影去也無蹤

看那花都謝啦

愛性夢 來了就過

遙不可及 曾經來過

It's All About LOVE

曾經春風少年兄

轉眼只剩一場遊戲

一場夢

回過頭 看不見 看不到 看不透

已經過頭 不能逗留 Time To Go

It's All About LOVE

時光匆匆不停留

來也無影去也無蹤

看那花都謝啦

Old Man Is OBEWAN

I Don't Wanna See No 歐巴桑

It's All About LOVE

曾經春風少年兄

轉眼只剩一場遊戲

一場夢

回過頭 看不見 看不到 看不透

已經過頭 不能逗留 Time To Go

想追就真的要追到手

要打 就給我打贏了再說

Tricking On 11:00

RD-1音量全開

我曾經是一隻獨角獸

風在耳邊呼嘯而過

Tricking On 11:00

來的快去的也快

你以後向左或向右

必聽見後面有聲音說:

「這是正路,要行在其間。」

曾經春風少年兄

轉眼只剩一場遊戲

一場夢

浪潮退了之後

台灣黑金屬音樂對本土主體的建構與闡述─以閃靈樂團的「母島認同」為例(1996-2016)

為了解決深夜時分意思 的問題,作者劉柏毅 這樣論述:

金屬樂是呈現社會面向的一種音樂風格,展現了社會某部分群體的共識,此一共識多為重金屬樂手們對社會的批判,於是這些批判透過音樂向大眾傳遞樂手們的想法。在台灣,金屬樂這種音樂形式並沒有受到主流音樂的注意與歡迎,因此台灣一直被視為金屬樂的沙漠,而閃靈樂團的「特異獨行」在這樣的音樂環境之下反而容易受到大眾所注視。此種不太接受其它曲風的社會風氣在剛解嚴的1990年代便已是如此,因此金屬樂這種「非大眾」的音樂形式傳入台灣之後,初期並沒有太多亮眼的表現,直到閃靈樂團的出現與成長,打破了此種社會的刻板印象而逐漸被人所知。本文將溯源閃靈樂團的發展歷程以及音樂風格,同時分析閃靈作品背後的社會意涵,證明閃靈樂團所代

表的聲音仍是屬於社會的一部分,而非獨立於社會之外。為了達到該目的,本文以金屬樂的發展歷史為開頭。做為搖滾樂底下的一種曲風,金屬樂在搖滾樂發展之下,發現搖滾樂逐漸失去「批判社會」的特色,導致樂手們開始反省搖滾樂的意義,金屬樂便由此誕生,並承繼了搖滾樂批判社會的精神。然而金屬樂的發展也產生質疑自身的聲浪。金屬樂逐漸走上搖滾樂的後塵,在失去批判社會的精神之前,金屬樂產生一股反省的力量,這股力量便是多元的金屬樂曲風,如:歌德金屬、力量金屬、民謠金屬、死亡金屬、黑金屬等等不同的種類,「金屬樂」儼然成為一個大的母集,底下包含著許多不同風格的子集。金屬樂批判社會是以激烈的方式展現出來,其中一種灰暗、晦澀甚至

邪惡的曲風便是閃靈樂團所採用的黑金屬音樂風格。閃靈樂團使用了「黑金屬」的音樂風格作為創作方向,這在90年代的台灣可以說是非常「前衛」,他們所面臨的是對「新的音樂」不太接受的台灣社會,更何況「黑金屬」是一種極端的音樂形式,接受者更為稀少。隨著樂團發展漸上軌道,閃靈樂團的作品於2003年獲得金曲獎肯定,在這個大眾所矚目的頒獎舞台上,其「台獨樂團」的身分就此被大眾所知。之後,閃靈樂團持續的成長,團員於2005年之後也不再有大幅變化,然而該樂團的形象卻逐漸受到大眾質疑。2007年,閃靈樂團於歐美巡迴的同時,宣傳了台灣被聯合國打壓一事而備受外國矚目,卻受到「扁政府」威信低落的影響,使得台灣大眾對該樂團的

形象是負面的。2008年選舉,結果由親中的國民黨取得執政權,台灣社會的選擇儼然與閃靈所堅定的認同相反,因此閃靈展現了他們對政治的憤怒,於是他們將「憤怒」表現在作品上,藉由作品的故事內容大肆發洩,進而達到對閃靈樂團認同的再現。2012年的選舉結果,雖然仍由國民黨繼續執政,但閃靈樂團對於選舉結果所呈現的社會氛圍感到樂觀,並表現在2013年的作品上。2013年的作品藉由描寫許多抵抗威權者的故事,傳遞給大眾閃靈認同的方向以及他們所傳遞的歷史故事。最後於2015年,樂團主唱直接參與選舉,終將自身的認同帶進政治圈。透過上述的爬梳,將閃靈樂團的發展與社會政治連結,說明該樂團與社會互動的結果,進而產生自身認同

在呈現上的變化。本論文同時聚焦於閃靈樂團「母島認同」的形塑與轉折,藉由其歷年專輯的歌詞,地毯式地拆解歌詞中所代表的「母島認同」意涵,並由此方式建構樂團與社會互動之下所呈現的「母島認同」,進一步勾勒出「母島認同」的形塑與轉折,以及其所代表的社會意義等。

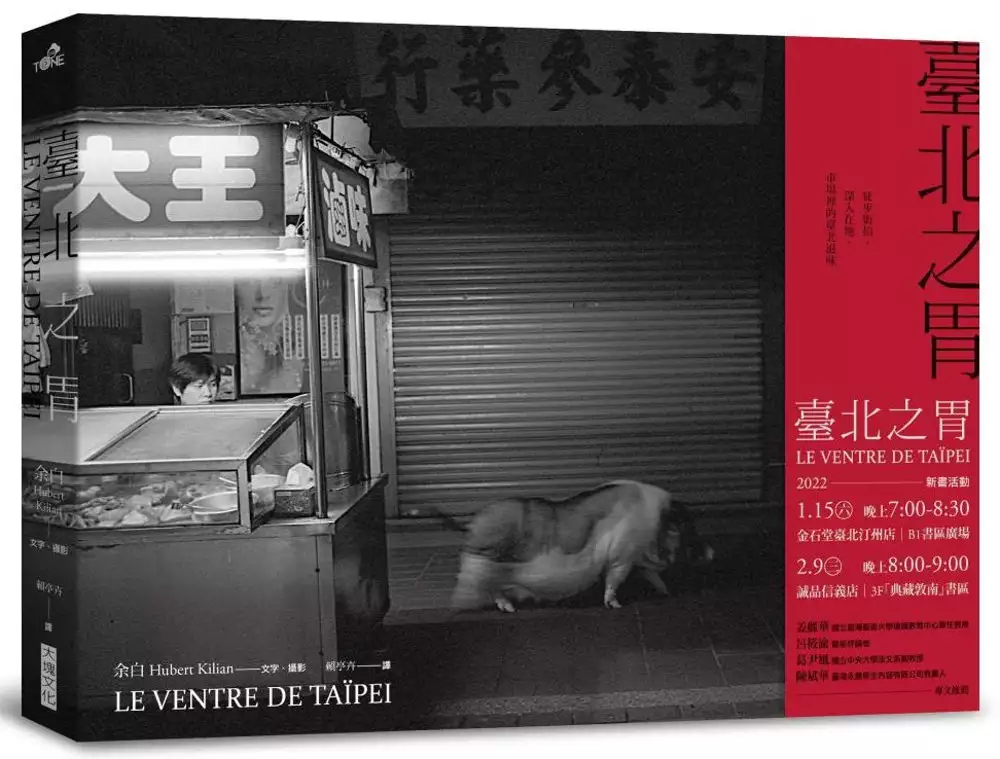

臺北之胃:徒步街拍,深入在地,市場裡的臺北滋味

為了解決深夜時分意思 的問題,作者HubertKilian 這樣論述:

在迷失的時光中,深入臺北腑臟 這是一趟唯有在深夜,方能踏上的旅程…… 在暗夜的城市裡迷走,腳下蜿蜒曲折, 聽得見人群深沉且起伏的呼吸,感受得到他們呼出溫熱的氣息。 夜晚、屠夫、市場。 就是這腹胃,組合成令人著迷且難以解釋的煉金術。 「我喜歡這座島嶼,因為她的「戲劇張力」意思是說她呈現真實的方式對我而言是完美的虛構故事。我的照片並不是預先構想好的一張張嚴謹精確的紀錄,而是一種對於現實的詮釋。」 唯有隨了夜晚悄悄籠罩臺北的城市步調,這趟旅程才可能成行。 市場裡尚有幾道交會的視線,但在現實中是沒有的:我不屬於這夜晚,深夜裡的人們遙遙望來,看不見我。走在過道裡的須臾之間,便

會遇見各種晝伏夜出失眠人:在大街小巷裡疾行的瘋狂計程車司機,猶似流離痛苦的靈魂;手戴大金戒的卡拉OK大叔;腳趿拖鞋的失眠人。高處盤臥的貓兒直打量著我們,久久目不轉睛。幾家商店忘了關上裡間倉庫的門。在漆黑的渦漩中,可以看見幾張警探小說裡會出現的「嘴臉」、飽滿的水果、酒家女、閃亮亮的殺豬刀和皺巴巴的香菸盒。水銀燈管散發的疲軟螢光勾勒出這座消失於清晨的漂泊迷宮…… 如同一抹幽靈,我遊走在這如夢的世界,裡頭只有肉、魚罐頭、堆積如山的蔬菜才具有觸摸得到並且真實豐滿的輪廓。 「臺北之胃」這趟旅程以三部曲的形式呈現,也就是三節韻律不同的小宇宙,其中的布景與人物都是白天看不到的:如夢似幻的城市迷津

、供桌般的屠夫肉案,以及大型食品批發市場。 跟著余白的鏡頭,走入萬華第一果菜市場、萬大魚市, 探訪深夜限定的臺北滋味! 專文推薦 姜麗華——國立臺灣藝術大學通識教育中心專任教授 呂筱渝——法國巴黎第八大學博士、藝術評論者 葛尹風——國立中央大學法文系副教授 陳斌華——臺灣永續原生內容有限公司負責人

午後曳航的研究

為了解決深夜時分意思 的問題,作者張展嘉 這樣論述:

前言 第一節:研究的動機 記得第一次閱讀三島的作品《午後的曳航》是在大學的時候。那時的我對於三島的美學意識—亦即為了與現實抗衡,不惜與自己幻想中的理想美學一起走向滅亡之路感到相當的困惑與不解。之後所幸能進入研究所再次學習有關文學理論與批評的各種知識,使我對於作品的賞析有了更進一步的成長。因此藉著這次論文寫作的機會,再一次徹底地解讀這部當時無法瞭解的作品。 第二節:研究的範圍與方法 在研究的範圍上,大致可分為三章。首先在第一章將針對此部作品最大的特徵;也就是現實與幻想的共存做一通盤的解釋。進而從三島的成長過程中一般

認為造成此項特色的三大事件;亦即祖母的影響、學習院的衝擊以及戰敗的影響三個觀點來做進一步的討論。 而第二章則是偏重於在《午後的曳航》中現實與幻想的特徵。如現實的特徵包含心靈的孤獨感、人生在世的諸多束縛以及生活的一成不變等等。相對於此,幻想的特質則是包含了偽自戀主義、浪漫的美學、悖德的行為等三項。本章將逐一地探討這些特徵。 接下來在第三章中所要探討的是在現實與幻想之間,是藉由何種形式時而融合、時而背離。舉例說明,融合的媒介包含死亡、海洋與悖德。而背離的情形則含括精神與肉體、成人與少年等等。這些都是本章所著重研究的部分。

此外,本論文所引用原文的中譯乃採用星光出版社82年出版;劉華亭、蕭照銹合譯之《午後的曳航》版本。 序章 如同在研究動機所提過,在《午後的曳航》一書中最為顯著的特徵是為現實與幻想的同時存在一事上。然而何謂現實;何謂幻想,在這兩個抽象的的存在中又是以什麼作為依據。這些在本章中將先做一個簡單的解釋。 最能代表《午後的曳航》中的虛構的應該可以說是書中主角們所懷抱的幻想吧。由於所謂的幻想本身就包含了一種由於對現實生活的不滿足,進而對於該不滿足產生一種安慰的幻覺的意思,因此很明顯的與現實有了一種相當微妙的差別。

就幻想的無限性這一個特點來思考的話,所謂的現實或許就是我們已經習以為常的日常生活吧。這是因為在作品中,主角們會有幻想就是因日常生活的平凡與不變所致。若是這樣,那我們便不得不先對日常生活的本質作一解析;藉由解析也應可進而瞭解在此作品中區隔現實與幻想的標準。 首先我們為何會對日常生活有這一成不變的的感觸?追根究底的話我們可發現那是因為在生活之中,一直有著一種我們所看不見的共識約束著我們的緣故。而所謂的共識舉例來說,包含了法律以及所謂的道德。若是這樣,對於《午後的曳航》中的主角們來說,區隔他們的幻想以及現實的標準,即是方才所論的生活共識也就是法律以及道德。

而換句話說,所謂的道德就是一種我們所公認的常識。也因此更能在一次確定在《午後的曳航》中區隔現實與虛構的正是這個公認的常識。我想可藉由書中人物的舉動來獲得進一步的舉證。 首先我們可以發現一個共通的事實;那就是書中追尋幻想的人物,然而在他們獲得幻想中的理想時,都必先透過一個非常識的行為。而所謂非常識的行為即是違反了我們一般認知的道德,比如說在書中所出現的偷窺更甚至是殺戮等等。而書中的主角們便藉由這些不道德的舉動來向受到法律道德所保護的日常生活表達他們的抗議。利用破壞日常生活的舉動,來獲得他們幻想的完美。

因此在此章中,我所要強調的便是在《午後的曳航》中,現實便是所謂的日常生活;幻想則是主角們所虛構出的無道德世界,而區隔這兩個現象的就是方才所討論出的一般常識,也就是法律以及道德。 第一章﹑現實與幻想的形成背景 第一節﹑祖母的影響 在三島的童年生活中,祖母扮演著一個很重要的角色。那是因為當三島還在襁褓時期,便被祖母從父母身邊搶奪過來,也就是說三島是由祖母所一手帶大的。在《假面的告白》一書中,三島對此事也有詳細的記載,在此便不再做著墨。 即便對於三島自身而言,祖母所給予的仍是「孤高、狂介不屈」

的形象。然而這個形象卻使得年幼的三島在無意識中認為只有與祖母相同的個性才能獲得自身存在的安定。這個影響即使是成人之後的三島仍深受影響,進而成為三島個人個性養成的重要因素。而佛洛依德將此深植於幼兒內心的理想形象稱之為超自我。因此可藉此得知三島在幼兒時期便深受祖母的影響,與祖母一樣,養成了孤高、專制、強勢的個性。 而使得這種個性更加凸顯的契機是在三島三歲的時候。當時三島不慎從自家的樓梯跌下,並引發出所謂「自家中毒」的慢性病,從此身體的狀況便每況愈下。身為長男在加上因病變得孱弱的三島也因此深受祖母的溺愛。此外,祖母也時時提醒三島要以自己為大名的子孫為榮。在這種教育方

式之下,三島不僅養成了以自我為中心的性格,在自家裡的他宛如以一個王子自居。 除此之外,祖母更以孱弱的身體和避免染上惡習為理由,禁止三島與附近的男孩子玩耍。因此三島的童年時期與一般的小孩不同,是與外界的世界隔絕的。或許是這個原因使得三島的內心中開始出現了一種孤獨感。另外祖母自己本身也是深受病魔纏身,因此也禁止三島玩會產生噪音的玩具。或許是一種補償作用,祖母對於三島是更加的溺愛了,藉此三島的個性也變得愈發地以自我為中心。 只是不管受到祖母的如何溺愛,那種被與外界隔絕的孤獨感還是無法抹去。而這種外界隔絕的孤獨感在《午後的曳航》中也可

清楚地發現,而這同時也是在作品中出現的幻想世界的雛形。 另一方面,祖母的教育方式卻也對三島的文學意識有著相當重要的啟蒙。首先從將三島與外界隔絕以及不准玩產生噪音的玩具一事來看,確實三島的自由是被限制了,但是在這樣安靜的成長環境中,卻使得三島更容易去接觸閱讀以及繪畫等一些靜態的活動。由於祖母的緣故,三島的童年時期幾乎是在閱讀童話故事以及畫冊中度過的,對於三島而言這可以說是對於文學的啟蒙。 此外三島的祖母對於戲劇也有著相當濃厚的興趣。三島也常常被祖母帶去欣賞能劇以及歌舞伎的演出,不知不覺中三島也養成了對戲劇的愛好。即使是成人之後三

島對於舞台的熱愛不減或許也就是因為祖母的影響吧。而這個對於戲劇熱愛的影響也充分地表現在三島的文學上。像是能劇的「道成寺」或是「弱法師」等,都是鄙視現實中平凡庸俗的生活方式的故事。而這些故事對於三島而言,也一再地灌輸他必須將情念脫離現實面才能獲得結晶的理念。 因此在《午後的曳航》中,會有脫離現實的幻想出現也或許是因為戲劇的影響所導致也說不定。此外在作品中敘景的場合上我們也可清楚地發現一種舞台的印象。比如說是房間的擺飾或是風景的描寫,在三島的著墨下,不僅真實還擁有立體感,我向這些也都是戲劇所帶給他的恩賜吧。 最後如同前面所提過的,

受到祖母溺愛因而養成嬌縱個性或是因病弱而被限制自由因而感到孤獨的三島也將這些感受投射在書中的人物上面。在這裡以在書中與三島同為小孩子時的阿登與首領來舉例說明吧。 首先先就家世方面來說。相對於以大名的後代為豪的三島而言,阿登與首領也都是出身於所謂的良好家庭(第一部‧第五章)。因此在這裡的第一印象便重疊了。在就個性方面而言的話,相對於因祖母的溺愛而養成任性、自我中心性格的三島;首領也不堪示弱地有著這樣的表現。「一旦寫錯,他便將精緻的便簽紙一揉,毫不吝惜地往字紙蔞丟去。阿登曾問過他:『你這樣不會挨罵嗎?』對他的問題,老大只是報以無言的微笑。」(同上)此外,首領還有著

「哼……你是說,這世界上還有我不懂的事?你啊!有這種想像的權力嗎?」(同上)一般專制的個性特質。這些都與受到祖母溺愛而嬌縱不堪的三島有所雷同之處。 此外在孤獨感的方面,三島是因為幼年生活無同齡玩伴的孤獨才被引導致文學的幻想世界中;而阿登與首領則是因為對於現實生活的生活方式感到失望,卻又無法獲得父母瞭解的孤獨才會築夠出自己的幻想世界。或許因素各有所不同,但他們幻想的起因都是由孤獨感所引起的是無庸置疑的。 最後是身體的特徵。幼年因病引起身體孱弱的三島,身材相較於同年齡的孩子顯得較為瘦小。相對於此,阿登、首領等人相較於同年齡的小孩也

是顯得較為纖弱,在這一點上難免又與三島的少年形象重疊。因此在這裡可以斷定地指出祖母對於幼年的三島而言,的確是有著相當程度的影響。而幼年的性格又足以影響之後成人性格的養成,由此可知祖母對於三島的影響不可輕忽。 第二節﹑學習院的影響 就學時期由於祖母的堅持,三島進入了當時一般平民所無法就讀的學習院中學習。在家中宛如王子般的三島,一旦進入了學習院,與真正所謂的皇族與貴族接觸後,他馬上瞭解到所謂幻想中的王子在現實生活中充其量也只是位於社會的下層罷了。這對三島而言,之前自己所幻想的理想世界很快的便四分五裂,在加上幼年因病而變得相當虛弱的身體,竟使得三島

成為同學取笑的對象。 這對三島而言,更是將他逼到另一個更為孤獨的世界。因為孤獨所塑造出的內向性格,再次地將三島引領至文學的世界中。在這個時期,三島偏好山中峰太郎的冒險小說,這更使得他有憧憬著幻想世界的傾向。 越是受到同學的嘲笑與欺負,三島便越躲進自己的幻想世界中。在幻想世界中三島是一般平凡人所無法瞭解的藝術家;此外他也是一個獨裁者,將平時嘲笑他的師長和同學一一的處死,沈溺在殘酷的快感中。在這裡出現了在此次研究的作品中一個相當重要的特色;那就是悖德。因此在作品中所描繪的人物多多少少也都具有這個特色。 確

實同學的欺負的確對三島造成了不小的傷害,但在現實面上來看,正因為有著這樣的傷害,更促使三島致力於文學的創作,最後終於在文壇獲得了成功。而這份成功也造成了三島自戀的因素。 為了彌補了他在體力上不如人的遺憾,三島致力於學業的名次。而名列前茅也的確使得以往欺負三島的人對於三島刮目相看,在加上三島在當時的文壇以小有名氣,這些在文學面上的成功使得他從以往被欺負的三島搖身一變成為在文壇上閃閃發亮的新星。但也因此造就了三島在文學面上的自戀傾向。 學習院對三島另一個重大的影響就是讓他第一次接觸到日本浪漫派。當時的日本浪漫派所重視的是〝民族〞和

〝傳統〞;並主張一個擁有高貴精神的個體,應在淪為鄙俗之前選擇滅亡,以維護美的純粹性以及對滅亡的美化。 而這樣的浪漫派同時也帶給三島灰暗的運命感、崇高的悲劇性宿命觀以及毀滅的美感等影響。 然而在《午後的曳航》中,究竟可以看出多少因日本浪漫派所造成的影響?首先龍二以及阿登不約而同地對於人生都存有死亡的陰影。對他們而言,死亡是一種宿命的結果;卻也是達成幻想中的極致美感的儀式。此外當因追求夢想而被阿登視為英雄的龍二有一天放棄了夢想中的榮光,與阿登的母親結婚,成為阿登認為最為鄙俗的父親時,阿登為保護他幻想中的美,最後選擇了謀殺龍二一途,

以維持美的純粹性。從這些點來,三島受到日本浪漫派的影響乃不爭的事實。 學習院帶給三島的影響,是同學的欺侮以及日本浪漫所帶來的衝擊。這些衝擊則是再一次鞏固了三島幻想世界的形成以及描繪出其初期的輪廓。 第三節﹑戰爭的影響 戰爭對於三島的最大影響,可意說是造就了他悲觀的性格。因為戰爭,使得現實的一切崩壞;如建築物的損毀或是道德、價值觀的崩解。這對三島來說,相對地也造成了他內心中精神的權威或者是我們所稱做是良心的超自我的崩解。而這個崩解也意味著以往約束三島行為上、思想上限制的消失,最終所帶來的是三島對於這個社會的反感、懷疑

和侮蔑。 從作品中我們也不難發現戰爭所帶給三島的影響。首先是社會的崩解所引發對於象徵權威的教師與父親的質疑。在作品中我們可再三地發現小主角們對於父親以及教師的不滿。他們所主張的是這兩個角色本身已經犯了大罪,而唯有死亡才是他們唯一的解脫途徑。這種質疑權威的行為,很明顯地可以說使戰爭所帶來的影響。 而對於作品中追求夢想的主角們而言,違反道德的手段算得上是司空見慣了。以小主角阿登為例,他第一次接觸到他幻想中的完美世界是藉由偷窺;第二次則是藉由殺貓的舉動。然而這些行為所代表的卻是違反我們一般對於道德的定義。在因戰爭所引起的道德觀念敗壞,在這裡可以

很清楚地看出來。 此外三島對於所謂一般的幸福又有著什麼樣的定義呢?在作品中人的幸福似乎就在那家庭裡面,如結婚、生子等。然而這些幸福在三島的眼中,一切都似乎不是那麼的重要。如方才提過小主角們對於父親一職的憎恨,就連一心想追求家庭幸福的母親,在阿登的眼中竟庸俗地像個洗衣婦一般。以上種種皆可看出戰爭對於三島的影響不外乎在於對以往認知道德的挑戰以及價值觀的崩解。 第二章﹑《午後的曳航》中的現實與幻想 我深信既然會有現實,那也會有跟其相呼應的幻想存在。而這個想法也能從這次的研究作品《午後的曳航》中獲得印證。先前也提過在這部作品中最為顯著

的特徵便在於其現實與幻想的並存上,然而何謂現實;何為幻想,在本章中將從主角們的角度來做一探討。 第一節﹑現實的特徵 概括來說,在《午後的曳航》一書中所呈現出現實的特徵包括有心靈的孤獨感、生活的種種束縛感以及對日常生活本身的無為感三項。 一﹑心靈的孤獨感:在作品中的人物,從描寫上都可看出在他們的心中都有著一股深深的孤獨感。以龍二來說,他與其他船員不同,其他人之所以會當上船員是因為他們喜歡大海;然而龍二會當上船員卻是因為他討厭陸地的緣故。龍二之所以會討厭陸地,是因為從小陸地所帶給他的,盡是貧窮、死亡、因戰爭所引起的破壞等悲慘的回憶

,因此龍二開始尋求陸地所帶給他殘酷現實的安慰,這時海洋便成了最佳的選擇。然而這樣的龍二在投奔大海不久後,每天重複的生活教導他的是大海終究只是生活的另一個牢房。這造就了龍二不屬於陸地或是海洋的孤獨性格。 之後,龍二與阿登的母親房子邂逅了,兩人進而相戀。這時的龍二嘗 到了溫情的滋味,這使得他追求孤獨的個性產生了變化,以往他所專注追求夢想的堅定意志開始動搖,最後他還是捨棄了一直追求夢想的海洋,又回到了他以往所不願回首的陸地,這都是因為陸地開始讓他感受到溫暖的緣故。而正就是證明龍二心靈孤獨的最佳證據。 此外在來看看首領與阿登等

人。他們全都是所謂「名門」出身的孩子。可是何謂「名門」呢?就我們一般的認知不外乎是經濟富裕、家教良好、擁有一切世間優勢等等。然而從這種家庭出身的首領與阿登,又各自有著什麼樣的個性呢?就阿登來看;在作品的一開頭就可看到阿登被母親反鎖在房間裏的一幕,不管阿登怎麼抗議,還是難逃母親所謂的「制裁」。除此之外,阿登對於這個世界,有著一股難以言喻的空虛寂寞感,這在阿登偷窺母親的一幕中已清楚地交代,在此便不再贅言。 而在首領的場合上,有一段的描述便足以證明首領的空虛:「老大的雙親經常不在家,偌大的房子裡,老是空蕩蕩沒半個人影。老大真的是一位孤獨的少年,才十三歲就已經看遍家中所有的

書而覺得無聊。(省略)或許是因為這個空蕩蕩的家,使他對世界懷有強烈的空虛感。(省略)當氣笛響起,聲音就悠悠蕩蕩地飄過每個房間,聽起來好空虛。(第一部﹑第五章) 阿登與首領一樣,他們的空虛感似乎是來自於雙親(或說是大人世界)的不諒解。他們的夢想也因為大人的世界而被抹煞,因此他們的「世界以被『不可能』的巨大封條所封鎖」(同上)的理論,似乎是他們對於心靈寂寞最沈痛的控訴。 即使是女性,從作品的描寫中也是可以看出她們心靈的孤獨感。如阿登的母親房子,自丈夫死後一個人獨自將阿登扶養長大的這個女人,我們可以發現當她與龍二邂逅後,所呈現的形象不再是那在睡前裸身照

鏡、孤芳自賞的寂寞女人;而是以一種「一片清朗的臉色」(第一部﹑第二章)的形象出現。因此可藉此斷定,房子迫切地渴望被愛的感覺,而在尚未得到這種感覺之前,她敵心靈的確是空虛而寂寞的。 而另一位女性──女演員春日依子,她在作品中雖只是個陪襯的角色,但她的心裡也是有著相同的孤獨感。從房子的眼中看來,生活在光鮮生活下的依子是個這樣的女人。「房子很瞭解這種女人孤獨的另一面,依子家裡有十口人靠她扶養,為了生活,她必須全力奮戰……」(第一部﹑第三章)雖是一段簡短的描寫,卻也清楚地交代出依子心中的孤獨感。 綜觀以上所述,可以清楚地明白人心的孤獨感是作品中

一個相當明顯的特徵。 二﹑現實的第二個特徵,便在於現實生活的束縛感。在一開頭阿登便對生命做了一個定義:「他認為世界是由幾個單純的記號與選擇所形成,人的一生就如同植物一般,一出生,便被死亡所束縛,只能靠不時澆灌些水分來培育。生殖是一種虛構,社會結構也是一種虛構;父親也好,教師也罷,其本身就已經犯下了大罪。」。(第一部﹑第一章)因此對於阿登等人而言,他們想要的就是能夠追求一個沒有束縛的世界。然而上述的兩個角色,卻徹底地粉碎了他們的夢想。 首先先就父親而言,父親一向被認為是一個家庭中的最高權力者,家裡的一切也都需由他們同意了才算數。然而這個事實

,阿登等人又是如何看待的呢?或許我們可從首領的這一段話中找到解答「世界上沒有真正的父親存在。為什麼?父親扮演的就是最醜惡的角色。(省略)他們擋在我們人生的大道上,把自己的自卑感、未能實現的夢想、(省略)、終生無法向人訴說的弱點、(省略)、以及自己沒有勇氣遵從的戒律。(省略)都硬推到兒子身上,強迫兒子接受。」(第二部﹑第四章)因此,父親對於追求自我夢想的孩子而言,便成了一種現實的束縛。 而教師的地位我想不用多做說明,他所代表的就是一個衛道者的角色。在此也同樣引用一段首領的話來說明教師在他們心目中的想法。「所謂社會,根本是個無意義的組織,它和男女共浴的羅馬浴室一樣,亂七

八糟。而學校就是社會的雛型。我們不斷接受命令,接受一群睜眼瞎子的命令!那一群白痴毀了我們,把我們無限的潛力破壞無遺。」(第一部﹑第五章)無庸置疑的,其中所謂的「睜眼瞎子」、「白痴」指的便是教師這個角色。跟父親一樣,教師也被冠上了被批鬥的色彩,他們同是孩子們在現實上的束縛;然而更正確地說,令孩子們感到束縛的,或許是父親和教師背後所代表的一種社會的規範;也就是我們俗稱的道德吧。 現實的最後一個特徵,也就是主角們對於現實生活的無為感。像是龍二,他憎恨著陸地的不動的特質和恆久的外表,然而即使他在渴望找到夢想中的榮光的大海上,大海最後所帶給他的卻是「自然的法則是一切井然有序

的,地球上發生的一切變動,終究都會自行復原。」(第一部、第二章)對此,龍二對於生活的無力感便可一覽無遺。而對於阿登等人而言,如同上一段所提,他們的人生,常常可以感受到父親以及教師的束縛,雖然他們對此不滿卻又沒有足夠的能力去改變它,這應該也可以算是對生活的一種無力感吧。 第二節﹑幻想的特徵 在《午後的曳航》中,由主角們所虛構出的幻想世界,大致上可歸類出偽自戀主義、浪漫美學以及悖德行為三個特徵。 一﹑作品中活在自己想像世界的人物多多少少都具有相當程度的自戀主義。而自戀主義一詞在日文中,可解釋成自我的陶醉;而其極致的表現便在於孤獨與

清純當中。拿阿登與龍二來說,相對於阿登自認是個天才一事來說;龍二也堅信著這個世界上有著僅為照耀他而存在的榮光。在這一點上已可看出他們兩人對於自我都有著某種陶醉的程度。而他的外在表現也與所謂自戀主義的極致表現有所重疊。在孤獨上由於已在上一節所提過,在此便不再多做著墨。那在另一個極致表現——清純上,他們又有著什麼樣的表現呢? 首領與阿登們一直訓練著自己不動感情,因為他們認為生殖是一種虛構,因於對於性,他們認為是不潔的;所採取的是一種禁慾的表現。而龍二在成為船員之後,卻對被認為是船上唯一的娛樂「拍肩膀」感到厭惡,因為他「討厭這些俗氣透頂,純粹為排遣寂寞而發的聒噪,更不願經

由這種方式,假裝和別人是同類。」(第一部、第一章)從這點看來龍二也有著類似禁慾的舉動。 然而為何會在這裡說是偽自戀主義呢?在自戀主義一詞的意義上,原本就含有僅對自我的陶醉。可是不管是阿登或是龍二他們全都是藉由某種媒介才能達到我們所謂自戀的定義。比方說龍二所透過的是海洋、流行歌曲來使自己成為一個追求夢想的英雄;而阿登等人也必須藉由殺貓的儀式才能掌握到自我理想的世界。就此而言,他們實在都不能稱得上是我們一般而言的自戀主義。 二﹑在浪漫一詞中本身便含有冒險的成分。然而對於追求浪漫的龍二與阿登等人而言,他們的浪漫又是什麼呢?對於龍二而言,與房子的

邂逅就是他最大的浪漫與冒險。在與房子的接吻中,龍二很清楚的知道這個吻等於是死亡,而死亡就是他一直追求的浪漫。只是這個吻同時也代表了現實的威脅,他將在現實以及浪漫中做一抉擇,而這一個抉擇也將深刻地影響他對於自身的定位。 而阿登等人的浪漫就是對於現實社會道德的挑戰。這或序也可視為他們對於封印世界的抗議。如同當他們在討論所謂「人類無用論」的時候,所選擇的場所都是一些不太安定,隨時有人闖進的場所。而偷窺、殺貓等舉動自然而然地也就是他們的浪漫舉動了。 三﹑悖德的行為可以說是作品中幻想世界的最大特徵。所謂的悖德包含了違反了一般生活的共識或常識;更甚至

是觸犯了法律以及道德。像是龍二也只有在所謂「一片幽暗的海浪,及黑夜閃爍的海水中」(第一部、第二章)的場景中,才能感受到自己所追求的榮譽,如同螢火蟲一般悄然擁來。值得玩味的是在感受到榮譽的時間點上,為何龍二不是在一般認為是充滿希望的朝陽中或是日正當頭的正午時分,而是在令人感到無助的深夜才能體驗到他的榮譽。在這個時間點上,多多少少包含了一種異於常識的見解,而之前也提過在龍二的觀念中,他認為榮譽必須要孤身一人才能爭取得到,所以他討厭人世間所有溫情的牽絆。這一點在一個共存的社會上來說,難免給人一種違反社會常識的感覺。 至於阿登等人的行為更是明顯地違反了社會的道德或是法律。比

如說他們在學校都是所謂品學兼優的好學生,也常是被老師拿來供其他同學學習的好榜樣,然而在這樣乖巧、懂事的面具下,他們真正的行為又是如何呢?我們可以看到他們對一個老人表面上謙恭有禮;背後卻又以他為「喜歡小孩,心地寬大的老好人」譏笑不已。這兩種極端不同的形象已經概括地說明了他們的特性。更不用說他們為了自己幻想世界的完美,透過殺貓來麻木自己的感情;為了保護自己幻想世界的純真,謀殺背叛自己夢想的龍二。這些舉動一再地說明在幻想的世界中,悖德的行為是有所必要的。 第三章﹑現實與幻想的融合與背離 在《午後的曳航》中現實與幻想兩個截然不同世界的存在已是事實。那麼

在作品中這兩個世界又是透過什麼媒介相互融合;又因什麼因素相互背離。這將在本章中作一完整的分析。 第一節﹑現實與幻想的融合 在作品中融合的媒介囊括海洋以及死亡的儀式兩點。首先海洋對於龍二而言,它跟夢想中的榮譽是本來就是一體的,因此也只有在海洋上龍二才能在現實的環境下想像著自己的光榮。而龍二所深愛的一首描寫船員的流行歌曲,更是帶給了龍二徜徉於幻想世界中的想像空間。因此海洋對於龍二而言,自有其現實與幻想的融合作用。 而對於阿登而言,海洋也是給了他相同的啟發。阿登第一次體驗到他的完美世界時事在偷窺母親與龍二的做愛場面,然而整個完美世界

卻是在一聲汽笛聲響後才倏然地完成。這暗示著阿登也是藉由海洋的恩惠才能使得現實與幻想融合。 而另一次的現實與幻想的完美結合則是龍二以一個船員身份與母親即將別離的時候。然而船員的身份又間接地顯示出此次的融合也是拜海洋之賜。因此海洋確實是現實與幻想融合的手段之一。 另一個現實與幻想融合的手段則是透過死亡的儀式。相對於龍二夢想的極至便在於死亡而言;阿登等人也是透過了殺貓、謀殺龍二等一連串非道德的行為來獲得新世界的啟示。如同在殺貓的一幕中,帶給阿登的是這樣的啟示:「小貓身體旁的肝臟,將成為溫和的半島;被擠扁的心臟,將變為小小的太陽;(省略)軟軟

地繞成一團的小腸;店做白色的環狀珊瑚礁;而那積在腹腔的血液,則化做熱帶溫暖的海水。那麼,由於小貓的死,反而造就了一個更完美的世界。」因此透過死亡的儀式,帶給龍二與阿登等人的是一個與現實世界共存的理想幻想世界。 第三節﹑現實與幻想的背離 在上一節已提過現實與幻想融合的媒介,在本節所要討論的是作品中現實與幻想的背離手段。背離的手段大致可舉列出精神與肉體的背離和大人與小孩的背離兩種。 一﹑精神與肉體的背離:在這個背離上,由於阿登等人認為性是一種不潔的行為,因此這個背離的特徵在龍二身上較為明顯。先前也提過龍二在船上的生活也近

似於禁慾,因此一直保持著幻想世界的完美。然而當他與阿登的母親房子相遇;進而發生肉體關係後,龍二的想法開始動搖了。龍二開始質疑自己的幻想世界,並開始憧憬以往不願回首的陸地生活,直到下一次的航海生活中,龍二完全地放棄當一個追尋夢想的海上男兒,選擇回到陸地當一個平凡無奇的父親角色。在這裡我們可以很清楚地看見肉體與精神的背離。 而在小孩與大人的背離上,在作品中我們可以很清楚地瞭解到大人所代表的是現實的生活;而小孩代表的是幻想的世界。其中的界定可從龍二回歸現實世界的抉擇上看出。 龍二最後選擇放棄夢想的場景是這樣的:「今年五月他就滿三十四歲,是否該對

那些慢無止境的夢想,做個取捨?現在,他應該承認,這個世界根本不曾為他安排下特殊的榮譽。」(第二部﹑第二章)由此清楚的得知大人與小孩之間確實是現實與夢想間的一個背離。 終章 如同書名《午後的曳航》一般,書中的船在夕陽西下中緩緩的被拖曳出發。然而他所將面對的,卻是深夜無盡的大海。在加上船本身並不是自動的行駛,而是被拖曳而行,從這些描述看來,不禁讓人有種毫無希望的感覺。那麼,或許我們呢以從書中主角的身上看出點端倪。 首先就龍二而言,因為陸地生活悲慘的回憶迫使他到海洋尋求夢想的慰藉,然而海洋所帶給他的卻又是平凡生活的另一個打擊。直到他

遇見了阿登的母親,開始有了愛人與被愛的感覺,然而當他選擇了現實的幸福,卻又被阿登視為是夢想的背叛者而遭來了被殺的命運。對於龍二而言,他的形象的確是一條被拖往無盡黑暗海洋的船。 而以夢想的維護者自居的阿登與領等人,他們的確是做出了維護夢想的具體事實,然而不注意的一點是在他們殺龍二的契機是在於法律不處罰十四歲以下的保護之下。這一點是否表示一旦過了十四歲後,阿登他們也即將成為他們所憎恨的大人?因為他們之所以處死龍二的理由就是他使他們預見了往後的自己的緣故。從此看來,阿登他們以後也是將成為一條被拖往黑暗大海的船。若是這樣,在作品中所呈現的只是一片毫無救贖的黑暗大海,所有人最

後都將沈沒入這片大海中。 最後引用龍二的一句話來做歸結:「誰都知道,榮譽的滋味本來就很苦……」

深夜時分意思的網路口碑排行榜

-

#1.長庚醫訊 長庚紀念醫院

... 這裡堪稱是全台灣最忙碌的部門,每天24小時燈火通明,深夜時分依然人聲鼎沸! ... 而檢傷(Triage)一詞的原文來自於法文,原意為「挑選」或「分類」的意思,原是 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#2.汉语时间词大全

夜阑:指深夜时分。 ... 明确了古人的记时法,我们对古文中涉及到的时间名称就容易理解了。 ... 五、表示时间快速、短暂的“立、即”意思是“立即”,副词。 於 xh.5156edu.com -

#3.什么时候分为凌晨早晨中午下午晚上半夜深夜- 喜马拉雅手机版

早晨、上午、下午、傍晚、晚上、深夜、凌晨是怎么区分的,分别是几点到几 ... 微明、破晓(都是天有点亮的意思,定义有点模糊) 黎明曙光(有黎明就有 ... 於 m.ximalaya.com -

#4.深夜指的是幾點? - 雅瑪知識

前半夜11時至1時為“子時”,午夜1時至3時為“丑時”,後半夜3時至5時為“寅時”,早上5時至7時為“卯時”,上午7時至9時為“辰時”,9時至11時為“巳時”,11時至下午 ... 於 www.yamab2b.com -

#5.營業至深夜的新加坡必比登推介美食 - MICHELIN Guide

營業時間:中午12時至晚上11時30分這裡的蝦麵有乾撈或麵湯,鮮美湯底飽含蝦味。米其林評審員喜歡這裡的鮮蝦、辣椒與豬油渣,綜合成美味蝦麵。攤檔也推出 ... 於 guide.michelin.com -

#6.苛政之下大學生流行「深夜爬行」 消極對抗仍被約談警告

在疫情管控下,中國傳媒大學等高校學生召集深夜爬行活動。 ... 該校學生上傳的影片顯示,深夜時分,很多學生在該校圖書館前的操場上繞成圓圈爬行。 於 www.rfa.org -

#7.【英文片語】越夜越美麗!12個和night有關的英文片語 - Engoo

我們都知道一個一個單字拆開來的意思,. 但合起來竟然又會有全然不同的 ... 7. all cats are grey at night:黑暗中難分美醜,在深夜中外表不是重點. 於 engoo.com.tw -

#8.用餐時間學問大吃得健康不發胖- BBC 英伦网

在美國,這種現象叫:「大一新生15磅」,意思是學生第一年離家後體重會增加15 ... 在電燈發明之前,人類大約在黎明時分醒來,太陽落山幾小時後上牀 ... 於 www.bbc.com -

#9.深夜咖啡店| 誠品線上

深夜 咖啡店:《深夜食堂》X《解憂雜貨店》全系列再版不斷!NHK廣播節目特別推介!一口接一口無法停下的暖心餐點,一場又一場不期而遇的人情相會。悄悄在深夜時分點亮 ... 於 www.eslite.com -

#10.漢典“深夜”詞語的解釋

深夜 網路解釋. 百度百科. 深夜(漢語詞語). 深夜,是指半夜以後,從零時起到天亮 ... 於 www.zdic.net -

#11.深夜是什麼意思,深夜的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

周而復《上海的早晨》第一部二:“周圍的窗戶全給黑布遮上,一絲陽光也透不進來,舞池兩邊的卡座上一盞盞暗弱的燈光,使人們感到已經是深夜時分了。” ... 於 iccie.tw -

#12.【心得】深夜時分,分享一下很毛的經驗

【心得】深夜時分,分享一下很毛的經驗. 生活百態 · 樓主 柴本 howard871130 ... 結果我根本沒有要碰那條吐司的意思。當我想起來我還有吐司沒吃時,. 於 forum.gamer.com.tw -

#13.麥當勞套餐:超值全餐菜單,套餐自由配 - McDonald's

... 套餐搭配規則:配餐價格僅限於搭配主餐時有效,一份主餐限搭配一份配餐,主餐選擇以各餐廳價目表為準; 套餐配餐選擇:經典配餐含中薯與38元冷/熱飲;清爽配餐含 ... 於 www.mcdonalds.com -

#14.晚上时间是从几点到几点 - 魔法网

一天的划分时间是非常严苛的,分为凌晨、早上、中午、下午、傍晚、晚上、半夜、深夜等等,不同的称呼代表着不同的时间段,例如傍晚指的是日落之后天黑以前 ... 於 m.mofa.com -

#15.不可不知!各國旅遊禁忌 - FunTime

夜間盡量不要獨自搭乘地鐵,特別是大城市的治安到深夜時會引人堪憂。 智利. 在聖地牙哥若是坐在地鐵的地上,可能會被罰款的呢! 於 www.funtime.com.tw -

#16.武漢江岸區「新冠疫情」復燃!大量民眾深夜開車 ... - Yahoo奇摩

該消息隨即引起江岸區當地居民的恐慌,不少人在深夜時分駕車逃離, ... 關了門,社區封了一大片,我真受夠了這樣的日子了,窒息,沒有意思,防疫看不 ... 於 tw.yahoo.com -

#17.紅顏未老恩先斷,斜倚薰籠坐到明。 - 讀古詩詞網

作者:佚名 譯文淚水溼透了羅巾無法入睡好夢難成,深夜時分聽到前殿傳來按着節拍唱歌的聲音。紅顏尚未老去已經失去了君王的恩寵,斜靠着熏籠一直坐到天明。 於 fanti.dugushici.com -

#18.凌晨、半夜、深夜、午夜要怎么分别啊?时间段呢? - 百度知道

凌晨:指5-7时,天将亮的黎明时分. 半夜:午夜:是指123-1时时段深夜:指夜晚10:30以后。 於 zhidao.baidu.com -

#19.三更半夜,三更,時間,古代時間- 為什麼知識網為什麼知識網 - 字媒體

古人把一夜分為五更,除夕夜的“一夜連雙歲,五更分二年”就是這個意思。 夜晚巡夜人員打擊梆子,以點數報時,所以夜晚時間就稱為“更”;有的地方是用擊 ... 於 zi.media -

#20.《民法總則與刑法總則》 - 高上公職

試問:(25分). (一)乙得否起訴聲請撤銷其出賣A地之意思表示? (二)乙將A地賣與丙,其效力是否及於乙在A地上興建之B屋及種植之C樹? 答:. (一)1.民法(以下同)第92條第1項 ... 於 goldensun.get.com.tw -

#21.886、715、007|內地瘋傳4組數字工作制背後加班加到入ICU

即使深夜,阿里巴巴旗下仍有很多員工在加班。 ... 法》至少要原本薪金的2.275倍「才在經濟帳上不吃虧」,更解釋指網址的意思是「工作996,生病ICU」。 於 www.hk01.com -

#22.寫在深夜加油站之後:蘇格拉底如是說- 图书- 豆瓣

寫在深夜加油站之後:蘇格拉底如是說豆瓣评分:9.0 简介:揭示神秘導師智慧底蘊《深夜加油站遇見蘇格拉底》解密大全當學生準備就緒時,老師就會無所不在。 於 m.douban.com -

#23.深夜至暗结局是什么 - 抖音

暗夜将至结局什么意思. 国产高分悬疑剧!已更新至第十五集!明天大. 於 www.douyin.com -

#24.半夜被帶進警察局了,但眼皮好重,怎麼辦? 淺談禁止夜間詢問

因檢察官向法院聲請羈押,法官開庭訊問被告,決定是不是要羈押被告時,依照刑事訴訟法第93條第5項的規定,如果到深夜還沒訊問完畢的話,被告和辯護人有權利要求到日間 ... 於 www.legis-pedia.com -

#25.台北宵夜推薦》深夜吃這些根本犯規!15家越晚越熱鬧的澎湃消夜

而且,這裡的羊肉主打「不新鮮,不營業」,更讓許多人爭先恐後,想要一飽口福,而許多熟客也會在午夜時分出沒士林夜市只為一嚐生炒羊肉。 於 www.storm.mg -

#26.主管急性子,深夜狂傳Line⋯怎麼辦?「真心想下班」的你

有人期待把工作和生活分得很清楚,且彼此沒有重疊,工作時全力投入,下班後就享受家庭溫馨。 只是,現在的職場似乎愈來愈難清楚區分工作和家庭的界線。 於 www.businessweekly.com.tw -

#27.凌晨時份即係幾點至幾點@ blog

清晨指剛剛日出的時分。通常指早上5:00-6:30這段時間。 13:00-11:59 是上午12:00 是中午12:01-16:59 是下午17:00-19:59 是黃昏20:00-00:59是晚上01:00- 06:00是凌晨. 於 blog.xuite.net -

#28.細思極恐!3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」 媽冷汗直流

據報導,內地浙江衢州一家庭發生了詭異事件,有媽媽透露其3歲女兒於深夜時分,突然指着房間牆壁上的風景畫,並一直說着「孩子」,但媽媽順着女兒手指 ... 於 udn.com -

#29.專門蒐集靈異現象的日本藝人深夜走訪死亡現場居然被當作

す」,意思就是「啊啊,又死人了」。 這一天,我完成三之宮的表演 ... 深夜時分,從塩屋車站走路回家的大學生,想必是在地人。在這裡發生的事故有多麼 ... 於 www.suncolor.com.tw -

#30.「午前12時」和「午後0時」哪一個才是中午12點呢? - 時雨の町

其實兩者都表示中午12點,「午前12時」的感覺是上午結束了,而「午後0時」的感覺則是下午開始了。但是依照每個人的感受不同, ... 意思是什麼? 於 www.sigure.tw -

#31.曹格怨「我在台北,她呢?」 深夜連七發:如果我崩潰了請原諒

似乎對老婆吳速玲喊話。最近一篇在半夜3時43分以英文書寫,字裡行間相當沮喪,認為「沒有人願意提供幫助」、「只有我, ... 於 tw.nextapple.com -

#32.澳門氹仔林記燒烤Open Now

宵夜好去處│ 氹仔林記燒烤◇ 邪惡的深夜時分: 收藏了很久的店家,每次都覺得只有兩個人應該吃得不多 ... 吃過下午茶後,兩位男生都跑去游泳是想搞得自己更餓的意思嗎? 於 www.openrice.com -

#33.武漢江岸區「新冠疫情」復燃!大量民眾 ... - 放言Fount Media

該消息隨即引起江岸區當地居民的恐慌,不少人在深夜時分駕車逃離,從中國 ... 社區封了一大片,我真受夠了這樣的日子了,窒息,沒有意思,防疫看不到 ... 於 www.fountmedia.io -

#34.「三更半夜」到底是幾點?簡說「半夜三更」的由來! - 每日頭條

在古代,城鎮都設有鐘樓鼓樓,晨起要撞鐘報時,所以白天都稱為「幾點鐘」。古人把一夜分為五更,除夕夜的「一夜連雙歲,五更分二年」就是這個意思。 夜晚 ... 於 kknews.cc -

#35.深夜晚餐對糖尿病患者的不良影響 - 李氏聯合診所

相信大家都知道,不規律的飲食,尤其是在深夜攝取高熱量食物,對身體的負擔是很大 ... 根據研究,在晚餐時攝取高熱量造成代謝症候群、糖尿病和胰島素阻抗的風險高於 ... 於 www.leeclinic.url.tw -

#36.2017年刑事訴訟法偵查中羈押修正條文 - 一起讀判決

這裡所謂的深夜是指晚上11點到隔天早上8點。 四、重罪羈押與限制閱卷的配套. 大法官665號解釋為了重罪羈押加上「有相當理由認為有 ... 於 casebf.com -

#37.哲學在深夜思潮起伏時 - 城邦讀書花園

本書的共分為五個章節,每個章節有趣地以夜晚時間做小標示,以簡短及簡單的解釋這些人會遭遇的各種事物,在其中也引用許多著名哲學家充滿智慧的話語,使人更加了解哲學這種 ... 於 www.cite.com.tw -

#38.限制女性深夜工作違憲,大法官的善意對勞權發展是好是壞?

在釋字第807號解釋作成後,對於性別平等的提升,輿論多為肯定立場,爭論較少。但勞權部分,可就眾說紛紜了。大家擔心勞權的部分可概分為三點:一、工會的 ... 於 plainlaw.me -

#39.哲學在深夜思潮起伏時- 小川仁志 - Google Books

本書的共分為五個章節,每個章節有趣地以夜晚時間做小標示,以簡短及簡單 ... 讓讀者了解人生的意義以及每一個名詞賦予的意思為何,為什麼會存在的由來。 於 books.google.com -

#40.時字的意思 - 汉语字典

⒊ 泛指一段時間:時光。時令。時分。 ⒋ 現在的,當前的:當時。時下。時務。 ... ⒎ 舊時的記時單位,一晝夜十二分之一為一“時辰”,深夜十一點至次日淩晨一點為“子 ... 於 zidian.qianp.com -

#41.台南永康深夜停電影響逾6千戶網友狂罵- 生活 - 自由時報

綜合媒體報導,台電台南區營業處指出,仁德配電變電所昨深夜11點10分因事故導致饋線跳脫,造成永康區6576戶人家停電,經緊急搶修,到昨晚11時41分已有超過 ... 於 news.ltn.com.tw -

#42.深夜法器聲響起百年習俗「送肉粽」解密7大禁忌別碰 - ETtoday

深夜時 ,路上鞭炮聲、法器聲鑼鼓喧天,隊伍浩浩蕩蕩前進,沿途住家門窗緊閉,沒人敢出來 ... 送肉粽的法事又分為一般道士與跳鍾馗,鹿港「保真壇」施宣熹道長介紹道士 ... 於 events.ettoday.net -

#43.深夜時分的永和豆漿 - Google 圖書結果

電話是李媽媽打來的,看他這時間還沒到家,便意思意思地打過來問一下今天晚上他要怎麼解決,看是要睡在學校還是什麼時候會回家。 李元慕下意識看了身後關上的房門一眼。 於 books.google.com.tw -

#44.【北歐仲夏節】燒大火、齊跳舞!和北歐人一起慶祝「仲夏節」

... 合力點燃大火,接著,人們便會圍著篝火,跳起傳統舞蹈、快樂地玩著遊戲;若不追求熱鬧,光是深夜時分能坐在屋外、佐天光和舒適的氣溫讀讀報紙,或 ... 於 www.mottimes.com -

#45.柯市長說「法不溯及既往」,是什麼意思?|方格子vocus

艋舺青山宮165周年遶境,深夜時分鞭炮聲、產生垃圾不斷引發民怨,無數民眾打電話1999市民熱線檢舉噪音,但台北市長柯文哲今早被問及是否要開罰? 於 vocus.cc -

#46.midnight的中文翻譯和情景例句- 午夜;半夜

midnight的中文意思翻譯:n. ... PHRASE開夜車;挑燈夜戰;工作(或讀書)至深夜 ... 十點鐘離開多佛的話,我們午夜時分可以到達對面的法國. speaker 於 dictionary.liushengyingyu.com -

#47.動漫講呢啲#01 - 深夜播放時間| ACG Secrets.HK

這個就是電視製作上的「深夜播放時間」。簡單點說,「X月2日26時30分」就是「X月3日凌晨2時30分」的意思。 各位有沒有看過清晨四、五點的翡翠台? 於 acgsecrets.hk -

#48.男深夜尾隨女性要IG 遭警方逮捕到案釐清

台中大里區和平街近半個月發生兩起落單女子深夜時陌生男子尾隨要求加LINE或加IG事件,讓鄰里人心惶惶。21日晚間9時30分鄭女及王女與家人餐聚結束, ... 於 www.chinatimes.com -

#49.时间――12 小时制转换为24小时制 - 数学乐

通常 时间 是以时:分显示. 一天有24 小时,一小时有60 分种. 例子: 10:25 的意思是10 点25 分 ... 上午/下午(或"12小时制"): 一天分为. 从午夜到中午的12 小时( ... 於 www.shuxuele.com -

#50.南京淪陷深夜封城 - RFI

... 下有蘇杭”的杭州,今夜是六朝古都南京,當局在深夜時分,下令封閉。 ... 有一點好象是落實習近平在常委會上有關強化輿論防控的意思,要“提供全民 ... 於 www.rfi.fr -

#51.法規內容-桃園市政府警察局勤務實施細則

前項分駐所及派出所設置,依內政部警政署訂頒之警察分駐所派出所設置基準辦理。 ... 每日勤務起訖時間,自零時起至二十四時止,零時至六時為深夜勤,十八時至二十四時 ... 於 law.tycg.gov.tw -

#52.Min li bao - 第 3687 頁 - Google 圖書結果

... 等情應施意思反對是否妊前次來應得名激功立事繁重恐豬勝任故於朝日具驗猪時亦借 ... 經費及發交破案之母得信為此示仰本隊軍人知悉滄洲別墅唐老點你所突時非深夜且 ... 於 books.google.com.tw -

#53.渾身提不起勁?自律神經失調常見7 種症狀、治療方式 - Heho健康

... 有這種狀況,晚上就寢時,明明人躺在床上,卻翻了很久才入睡,但到了深夜或是凌晨 ... 自律神經分為交感神經、副交感神經,也屬於神經系統的一環,可能會因為某些 ... 於 heho.com.tw -

#54.您知道“三更半夜”这个词是怎么来的吗? - 新华网

古人把一夜分为五更,除夕夜的“一夜连双岁,五更分二年”就是这个意思。 夜晚巡夜人员打击梆子,以点数报时,所以夜晚时间就称为“更”;有的地方是用击鼓 ... 於 m.xinhuanet.com -

#55.這些時間名詞到底是幾點?

我從早上十點二十分到下午一點十分有中文課。(同上書,同課) ... 《現代漢語辭典》解釋「晚上」大概是指太陽落下以後到深夜以前的時間。 於 www.sblc.tw -

#56.102 年公務人員特種考試警察人員考試 - 公職王

三、你是偵查隊的分隊長,於深夜時分率隊在轄區內一家KTV 酒店內執行擴大臨檢,於檢查某間. 包廂內甲男乙女時,目視桌上有疑似安非他命數小包,經以毒品檢驗包測試確認 ... 於 www.public.tw -

#57.「88會館之亂」高檢署行政調查出爐2女檢察官送評鑑!還有2 ...

綜觀整個行政調查結果,分為88會館私人招待所部分,及睿森銀樓地下室私人 ... 官倫理規範規定,且事後一再狡辯否認,要求同行政風室同仁依其意思,撰 ... 於 www.setn.com -

#58.愛在深夜時分(1) - 畑亜希美| Readmoo 讀墨電子書

《愛在深夜時分(1)》電子書- 春日圓是菜鳥廣告企劃,她一心想做出優秀的廣告,可是從她上班至今,都沒有想到過好點子,所以她一直覺得很自責。 於 readmoo.com -

#59.半夜的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

1.一夜的一半。 例:他已經習慣先在前半夜休息,然後再起身寫作。 2.深夜。 例:半夜裡的一場地震,嚇得我睡意全消。 夜半、半宵,指深夜。唐.杜甫〈十六夜玩月〉 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#60.形容深夜的成語有哪些 - 三度漢語網

深夜 ,到處烏漆抹黑的,用來形容深夜的成語,有哪些呢? ... 喻指夜深之時。 柳暗花遮——形容深夜花柳形影朦朧的景色。 ... 此語是中國某些地方的方言,意思是深夜。 於 www.3du.tw -

#61.《天空下》 滴答…… 深夜時分,老舊的公寓大樓內

深夜時分 ,老舊的公寓大樓內,大部分的人正酣甜入夢,屏除雜念沉穩地熟 ... 沒有要偷聽的意思,聲音自然而然地傳入耳裡,也就自然而然地聽了。 於 www.hccvs.hc.edu.tw -

#62.身體與符號建構: 重讀中國現代女性文 - 第 140 頁 - Google 圖書結果

12 「孟媛」的意思表示底下還有女兒,暗示盛乃德預備生幾個子女,可惜沒有如願。 ... 秋天裏的那一個深夜時分,大概是因為盛九莉的生日,邵之雍建議到他家去走走。 於 books.google.com.tw -

#63.A+ English 空中美語- 中文所謂的『半夜 』在英文裡有兩種 ...

... 種說法意思差不多,但準確一點來說 『midnight』指的是正剛好的午夜12點;而『the middle of the night』則是指深夜時分裡的某個時間點,而非準確的午夜12點唷。 於 zh-cn.facebook.com -

#64.【影評】《暴戾夜》 :聖誕老人拯救人質當英雄 - 電影神搜

職業倦怠的聖誕老人駕著馴鹿雪橇發送禮物,卻在萊史東豪宅偷懶打盹時意外 ... 想想看,深夜時分,趁著眾人沉浸夢鄉,滿臉花白鬍子的大叔扛著紅色禮物 ... 於 news.agentm.tw -

#65.武漢江岸區「新冠疫情」復燃!大量民眾深夜 ... - LINE TODAY

... 從中國網友上傳的照片與影片可以看到,大量民眾在深夜時分開車出逃, ... 社區封了一大片,我真受夠了這樣的日子了,窒息,沒有意思,防疫看不到 ... 於 today.line.me -

#66.深夜(漢語詞語):基本信息,基本解釋,引證解釋 - 中文百科全書

中文名:深夜; 外文名:Late night; 拼音:shēn yè; 解釋:指半夜以後 ... 上,一絲陽光也透不進來,舞池兩邊的卡座上一盞盞暗弱的燈光,使人們感到已經是深夜時分了。 於 www.newton.com.tw -

#67.深夜大瓜!爆王俊凯经纪人录音,谈话内容曝光 - 网易

经纪人说自己不介意王俊凯和幂姐的关系,并且提到这件事没有实质性黑料,意思就是自己并没有实质性证据。 这段录音据说是王俊凯出席某活动时,粉丝与 ... 於 www.163.com -

#68.中午、下午、晚上和凌晨吗?具体的界限是几点? - 知乎

如果真的要分,我就学楼上列个表吧,和楼上的略有区别。 清晨:5-7点. 早晨:6-8点 ... 亥时(21-23点):深夜 ... 23-1点:夜半【yè bàn】:子夜夜分中夜未旦宵分. 於 www.zhihu.com -

#69.哲學在深夜思潮起伏時 - 博客來

書名:哲學在深夜思潮起伏時,原文名稱:眠れぬ夜のための哲学,語言:繁體中文,ISBN:9789862726730,頁數:192,出版社:商周出版,作者:小川仁志,譯者:李伊芳, ... 於 www.books.com.tw -

#70.2023送神日是哪天?清屯日要拜拜嗎?供品有哪些 ... - 冬瓜行旅

... 在天庭多休息,所以送神可以提早到**農曆12 月24 日子時,也就是農曆23 日深夜11 ... 清屯其實是從「掅黗」兩字而來,讀為「ㄑㄧㄥ、ㄊㄨㄢˇ」,意思是清掃油煙。 於 owt.com.tw -

#71.古人計時習慣:一夜分五更 夜晚時間稱"更"或"鼓"--文化--人民網

在古代,城鎮都設有鐘樓鼓樓,晨起要撞鐘報時,所以白天都稱為“幾點鐘”。古人把一夜分為五更,除夕夜的“一夜連雙歲,五更分二年”就是這個意思。 夜晚巡夜 ... 於 culture.people.com.cn -

#72.四季養生,跟著太陽順時養生 - 康健雜誌

所謂春夏「不適合睡得太早」,指的是不要在晚上9點以前就去睡。 衛生署署立台北醫院中醫師張哲慈解釋,這是因為春天的「生發」之氣起來了,就不用太早睡 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#73.當另一名「朋友」的名字被揭露時,我們體會到了遺忘的悲傷

雖然《20世紀少年》是個不時令人熱血沸騰的故事,但浦澤也表示, ... 群英雄們的長相時,便跳到了另一個時間點不明的第三個序幕:那是深夜時分,一名 ... 於 everylittled.com -

#74.「三更半夜」到底是幾點?它的由來你造嘛? - 壹讀

古人把一夜分為五更,除夕夜的「一夜連雙歲,五更分二年」就是這個意思。 夜晚巡夜人員打擊梆子,以點數報時,所以夜晚時間就稱為「更」;有的地方是用擊 ... 於 read01.com -

#75.唐宋詞選

5詞一般分為兩段,第一段叫上闕,第二段叫下闕。 ... 【註釋】 ①多謝:殷勤致意的意思。 ... 李白詩「白雲明月吊湘娥」,與此詞之「深夜月明」同其幽怨。 於 www.kmuh.org.tw -

#76.十二时辰- 12时辰与二十四小时对照表

十二时辰:子时23~1点,丑时1~3点,寅时3~5点,卯时5~7点,辰时7~9点,巳时9~11点,午时11~13 ... “人定”的意思为:夜已很深,人们停止活动、安歇睡眠的时候。 於 114.xixik.com -

#77.四、某日深夜時分,甲在郊野,見一女子乙踽踽而行,心生淫念

2成要件該當性: 客觀上,甲是否著手性侵行為,通說採「主客觀混合理論」即行為人犯罪之意思於行為中顯露,以行為人整體犯罪計畫之觀察,再以客觀旁觀者角度之觀察,是否 ... 於 yamol.tw -

#78.《疯狂猜成语》夜和更字成语夜和更字答案大全 - 九游

词目: 半夜三更. 发音: bàn yè sān gēng. 释义:一夜分为五更,三更是午夜十二时。指深夜。 通常讲的“半夜三更”,“半夜”跟“三更”往往同一意思。 於 www.9game.cn -

#79.【附錄】日文數字說法:時間、日期、星期(時間 - あるまじロ

如上照片表示“24:55”,意思是“深夜0點”,這寫法通常在電視節目有關係的場面才會看到。 生活上實際使用的說法是“深夜1時”,“夜の1時”。 於 arimablog.work -

#80.深夜12點玩的《午夜遊戲》召喚惡魔玩遊戲都市傳說 - 宅宅新聞

如果你在3:33分之前沒有被關在鹽圈裡,這場遊戲就是你贏了。 但不管怎麼樣,只要你到3:33分時還正常的活著,那就可以安心去睡覺了,因為午夜 ... 於 news.gamme.com.tw -

#81.禪房的深夜靜悄悄 - 佛弟子文庫

... 在月明星稀的深夜,有一個苗條妖冶的女子偷偷摸摸地走進了他的禪房天亮之前, ... 更加怪異了,先是某個深夜,他跟隨那個非常艷麗的女子走出寺門,直到中午時分才 ... 於 www.fodizi.tw -

#82.深夜時分的提醒 - 我也想明天不上班...

前天夜裡,因為要去全家拿訂的貨,想說順便領錢給老媽。 當下大概接近晚上12 點,在便利店裡的ATM 領出1 萬多的現金後,就去櫃檯領在蝦皮上買的掃地機 ... 於 iiiowoy.pixnet.net -

#83.現在幾點鐘? 教你用英文表達時間! - FluentU

“No, but I heard that it gets crazy.” 沒有,但我有聽說會變得非常的瘋狂。 The Crack of Dawn 黎明/破曉時分. “crack of ... 於 www.fluentu.com -

#84.深夜時分的永和豆漿(完)[R18](1231二更13) - 在水裡寫字

深夜時分 的永和豆漿(完)[R18](1231二更13) ... 上次雖然表達過類似的意思,但俞仲江已讀不回,算是還沒回覆,李元慕樂觀地告訴自己還有機會,即便 ... 於 waterfall.slashtw.space -

#85.〈山中書〉 | 陳列 - 東華大學

天候變換或是一般日子的向晚時分,煙氣蒸騰,從谷底從林中靜靜上升,化入 ... 一直在對我俯瞰逼來,帶著十足威嚇的意思,強大而沒有聲息,令人驚愕。 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#86.警察勤務條例 - 全國法規資料庫

警察分駐所、派出所為勤務執行機構,負責警勤區之規劃、勤務執行及督導。 ... 服勤人員每日應有連續八小時之睡眠時間,深夜勤務以不超過四小時為度。 於 law.moj.gov.tw -

#87.基隆夜貓子的深夜食堂|必嚐鮮魚湯、排隊鹽酥雞、現流生魚片

凌晨3點才開賣的俞家清魚湯,讓人分不清楚這是宵夜場還是早餐場,但無論你來吃宵夜還是早點絕對不會讓你失望,只不過要想喝一碗湯得在凌晨時分排隊慢等...這裡的清魚湯 ... 於 www.xinmedia.com -

#88.常見問答-少年隊篇 - 臺北市政府警察局少年警察隊

Q3:目前臺北市執行深夜保護少年措施,勸導少年不要在外遊蕩,深夜是指幾點以後? A3: 依違反社會秩序維護法案件處理辦法第9條規定:所謂深夜,係指凌晨0時至5時而言 ... 於 jad.police.gov.taipei -

#89.沒有打烊時間,夜貓子們最愛的深夜食堂⋯⋯ - MING'S

另一道Crispy Caramel Butter Corn也是這裡非常受歡迎的菜式之一,甜甜的炸玉米散發出陣陣牛油味和淡淡的啤酒香,很適合深夜時分用來伴酒,在這邊小酎一杯 ... 於 www.mings-fashion.com -

#90.時日文意思

如上照片表示“24:55”,意思是“深夜0點”,這寫法通常在電視節目有關係的場面才會看到。 ... 時分. 幅?長さをもつ時間を表す.古时…,查阅時日文怎么说,時的日语读音例句 ... 於 kuperus.nu -

#91.日语词汇_「夜更け」「夜中」「夜半」的区别 - 沪江网校

与正午相对的子时(午夜0点)即为夜晚时间的中间点,所以“真夜中”多用来特指午夜0点前后的30分钟之间,也可指比“夜中”更晚的时间即凌晨3点左右。 深夜は、 ... 於 m.hujiang.com -

#92.快新聞/2檢察官曾出入「88會館」等私人招待所遭送檢評會評鑑

先前警察大學校長陳檡文被爆出2017年間、擔任警政署警政委員時與「PG TALK」 ... 在事後一再狡詞否認,甚至要求同行的政風室人員依她的意思撰擬「自請 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#93.[求助]上午十二點零一分到底是在凌晨還是中午?-數學教師知識庫

而中午12點以後至凌晨0時的這一段時間,稱為下午。 ... 但是要如何解釋給學生聽明白呢?? 發貼 ... 於 www.mtedu.utaipei.edu.tw -

#94.高爾宣深夜道歉8分42秒影片還原霸凌家暴始末 - 鏡週刊

22歲人氣歌手高爾宣人紅是非多,繼早前日前遭爆料家暴前女友後,日前又被踢爆曾在高中時霸凌同學黑歷史,他當時僅稱「稍晚統一解釋」,在沉澱2天後他 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#95.Q:12:00 a.m. 和12:00 p.m. 哪一個指中午12 時,哪一個指午夜 ...

為了避免混淆及誤解,美國若干文體指南建議以上下文其他提示或完全不用midnight 這個字來釐清“midnight” 的意思。後者所採用的一個方法就是,用“11:59 ... 於 blog.cybertranslator.idv.tw -

#96.深夜的意思- 漢語詞典

周而復《上海的早晨》第一部二:“周圍的窗戶全給黑布遮上,一絲陽光也透不進來,舞池兩邊的卡座上一盞盞暗弱的燈光,使人們感到已經是深夜時分了。” 百科解釋:. 於 www.chinesewords.org -

#97.形容深夜的成语 - 词语库

三更半夜——一夜分为五更,三更是午夜十二时。指深夜。 深更半夜——更:一夜分为五更。指深夜。 夜深人静——更:夜间的计时单位,一夜分五更,每更约两小时。 於 www.ciyuku.com