水源麗景租屋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹萍寫的 永夜‧不黑:邊緣歐洲 萬里浪遊 和鄒永珊的 等候室都 可以從中找到所需的評價。

另外網站法拍屋|0921賀成交.水源麗景.邊間四房車|面中庭綠 ...也說明:地址台北市中正區水源路47號7樓-1 案號110祥131043 法院公告建坪權狀坪數:64.53坪使用坪數:64.53坪【主建物:36.02坪;附屬:3.32坪;車位:14.06坪 ...

這兩本書分別來自天下雜誌 和繆思所出版 。

國立政治大學 法律學系 王立達所指導 蔡文宜的 台灣旅宿產業管制政策與法制研究:以民宿產業發展為中心 (2020),提出水源麗景租屋關鍵因素是什麼,來自於發展觀光條例、旅館業管理規則、民宿管理規則、法規鬆綁、解除管制、政府失靈、競租、俘虜理論。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 劉可強所指導 張耕維的 屋主與租客─劍潭一、二期整建住宅社區空間管理維護困境與契機 (2013),提出因為有 整建住宅、社區組織化、公共意識、社區參與、公寓大廈管理條例的重點而找出了 水源麗景租屋的解答。

最後網站汇聚超3000种前沿养老成果!第七届广州老博会将于8月25 ...則補充:论坛活动也是本届老博会一大亮点,展会期间除了围绕“智慧养老、适老化改造、医养融合、养老人才培育”等热点话题举办多场论坛活动,同时首次创新举办“粤 ...

永夜‧不黑:邊緣歐洲 萬里浪遊

為了解決水源麗景租屋 的問題,作者尹萍 這樣論述:

邊緣歐洲 極光之旅 從亞得里亞海到波羅的海 從盛夏到嚴冬 從永夜到永晝 穿越瑞典、克羅埃西亞、羅馬、維也納、布拉格 瑞典、挪威、丹麥和愛沙尼亞 看見城市的靈魂,看見國家的身世 作者憑藉成熟學養、寧靜心境與優美文字,在旅途中細細品味見聞思感,凝結成一篇篇動人故事,傳遞出一種深沉的旅行態度與觀看方式。 ●瑞典沉靜嚴肅,盛夏時陽光也稀薄如紗。這富裕而平等的國度優美有序,但也有它獨特的困境。 ●克羅埃西亞湖深海闊,美景奇幻,人民憂傷。那片土地上演出過不少離奇人生,作者的家人也參了一角。 ●羅馬是歷史與藝術的大觀園,西方文明取汲不盡

的活水源頭。成就令人驚嘆,殘酷令人咋舌,與中國的淵源令人感傷。 ●維也納冷靜嚴謹,有中年滄桑的空漠意味。它曾是神聖羅馬帝國長期的首都,哈布斯堡王朝典藏的奇珍足以傲世。 ●金色古城布拉格,魔法與夢幻之都,城堡巍巍,流水湯湯,是讓人目不暇給的地方。美得令人屏息,憂傷得令人無言。 ●嚴冬的挪威,冰封雪鎖的北極圈內是永夜的世界,北極光在天上跳舞。微弱的光線下,天地山海卻展現出更大的壯美。 ●丹麥的土地好像會長故事。哥本哈根是童話作家安徒生的城市,安徒生童話是它的隱型性格、集體意識。 ●波羅的海南岸小國愛沙尼亞,脆弱嬌美一如它的標誌,燕子。首都塔林的老城保持了中古的容顏,彷

彿凍結在時間裡。

台灣旅宿產業管制政策與法制研究:以民宿產業發展為中心

為了解決水源麗景租屋 的問題,作者蔡文宜 這樣論述:

當世界旅遊趨勢因網際網路與智慧型手機普及,網路旅遊平台興起而改變年輕消費者預訂遊程與住宿習慣,造成國際間多元旅宿盛行。我國發展觀光條例乃在戒嚴時期以團體旅遊為本位所設立的管制與管理制度,除了因開放大陸探親曾大幅修改旅行業管理規則外,解嚴三十年來不曾因國際旅遊趨勢改變成以自由行為主的管理制度,或因數位平台興起引發消費者行為模式改變。為了促進業者在數位經濟時代的競爭能力與加強保護消費者權益而進行全盤性旅遊與旅宿產業管制面與法制面的檢討,反而持續以威權時代所制定高度政管制規範套用在觀光旅遊業各類別的業者,阻礙了已成為台灣觀光亮點之一的民宿發展處處受限。2001年民宿管制制度之建構時並非參酌我國民情

與實務設計出能促進產業競爭、維護在地居民權益又能保護消費者之民宿管制制度。反而因行政機關之本位主義與協調困難,與旅館業動員遊說下,限縮民宿得申請之區域與範圍,造成民宿產業發展受限。即使因陸客來台導致全台旅館房間供不應求時,旅館業仍大力反對觀光主管機關放寬旅館與民宿行政管制並修法將更多元的旅館或民宿類型納管,以減少新興民宿及新型態旅館業者進入市場與既有業者競爭。本文以政府管制理論中的管制俘虜理論與競租理論來分析結構性問題造成我國旅宿產業因應時代洪流解除管制之政治結構面困難性。同時也採用歷史結構分析理論說明我國在威權時代所制定的高度行政管制措施與法規,即使在逐漸進入民主深化期的今天,國內外政治、經

濟、社會條件都在過去三十年有巨大變化,台灣旅宿產業管制政策與法規仍停留在威權時期架構而無法撼動的原因。本文認為旅館與民宿管制鬆綁與相關法規修改並非僅是旅宿產業的問題或僅為一個觀光議題,而是涉及多重政府部門之職掌與規範、私部門之經營權益,民間社會之消費安全和環境開發、生活品質等面向之複雜治理議題。中央政府制訂法規、地方政府負責執行之府際運作,如未能增進彼此溝通協調,實際瞭解地方發展需求,則不論發展旅館或民宿管制政策,皆會有落實與執行上的困難。本文針對『未能取得旅館或民宿執照』原因分析後,針對管理旅宿業之威權時代所制定高度行政管制手段進行檢討,並參考英、日、德等國之民宿產業興盛之國家旅宿管理制度後

,提出我國旅館與民宿管制模式修正方向供參考。

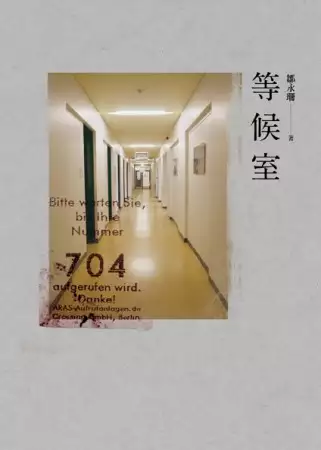

等候室

為了解決水源麗景租屋 的問題,作者鄒永珊 這樣論述:

你會覺得,自己是外來者嗎? 我無時無刻都這麼覺得。 你那時候為什麼不回去呢? 這是要怎麼回去?我已經回不去了。 你會想家嗎? 不,我不想家。 那麼這裡呢?你現在身處的這裡呢?會不會是你的家? 根到底是什麼,代表什麼意義, 對我們這種漂流者來說,並不是理所當然的事情。 他來自臺灣,流轉於慕尼黑與柏林,分不清楚哪裡是異鄉、哪裡是故鄉。 他在每封信裡都問「你什麼時候會再來?」卻不敢期待任何回覆。 她是外事局的簽證官,曾經奔放的靈魂如今困在龐大的身軀裡。 她總是看起來很疲倦,覺得來跟她約談申請居留的人也全都看起來很疲倦。 他們是來自白俄羅斯的移民家庭, 父、母、

子三人都沿著擦槍走火的引爆邊緣提心吊膽地行走,誰都不能更靠近誰。 他們困在各自的等候室裡,無法前進,也回不了頭。 直到如一座座漂流的孤島,在同一片汪洋輕輕相遇。 不同國家種族的人在外事局等候室交會。他們來到異國的動機不同,有些人為了尋求新的生活與新的家;有些人為了想要回家而暫時停留在這陌生的地方;有些人則是為了離開而離開。他們來到等候室的共同目的是拿到合法的居留許可。他們等待,從這個等候室又去到簽證辦公室,一個人進去,另一個人接著再進去。他們不是檔案,卻跟檔案一般讓人挑來揀去。離開外事局這些人便各自散落在這個城市的任何可能隅落,或許還會重逢,大多時候不。每個人困守在自己的人生,遮蔽了

眼耳鼻舌,相遇也不察彼此。 一個臺灣男人,他模糊躊躇的人生脈絡在外事局的等候室形成一個節點,與不同國家種族的其他人產生交集,他們分別延伸不同又共通的故事: 臺灣男人一直想要離開,可是不確定何去何從,很多時候沉默著。他的沉默是一種堅守、不知等待什麼的等待,他以那種固執的姿態自絕於他人。異國的生活本身,還有他遭遇的許多人,都讓他不能只待在自己的沉默世界裡,而逐漸與其他人的人生互相產生影響:他遇見喚作克里斯提昂的男孩,和喚作克里斯汀娜的女孩建立友誼,跟名字是瑪麗亞但是他不知道她們叫瑪麗亞的女人有所關聯。 名字是瑪麗亞的女人們過著夢與現實歪斜行進的雙重人生,她們的夢裡還有更多的瑪麗亞。那些

朦朧潛伏的夢說出了她們的憧憬與不遂的夢想,想要離開卻沒有真的離開的事實。即使離開也不知道要去哪裡,還是為了回家。她們的生活已經將她們固著在一個僵硬的姿勢,連做夢都太疲倦。 他們不在這裡也不在那裡,他們在這裡與那裡之間,等候著,躑躅著。 本書特色 《等候室》從三個迥異的角度切入異鄉人的掙扎,來自臺灣的徐明彰或許算是這個故事的主線,主要場景則是柏林外事局。我們跟著徐明彰到外事局申辦簽證,遇上冷酷的簽證官麥亞女士,也跟著徐明彰一起找房子,最後落腳在來自白俄的三口之家,這三組角色分別代表外來移民以及本地人,走在各自獨立但偶有交集的軌道上。 無論是否身處異鄉,徐明彰、麥亞女士和瑪麗亞太太都在

掙扎著找出自己的位置。徐明彰像是找不到落點的蒲公英種子,離異後把他獨自一人留在德國的妻子、自己與他人的關係是他永恆的課題。現實生活讓麥亞女士的靈魂麻痺,困在過去與現在的自我衝突中。瑪利亞太太隨著丈夫來到柏林,她的心不曾離開故鄉,卻深陷緊張的家庭關係與身為次等移民的悲哀。在融入的過程中,他們也各自找到與自己和好的解答。 作者簡介 鄒永珊 Yung-Shan Tsou 1975年生,臺北人。臺灣大學機械系畢業。2001年赴德,轉修習自由藝術,2011年 柏林WeiBensee藝術高等學院大師班結業。現為自由藝術創作者,旅居德國。創作形式涵括繪畫、書法、文字。她喜好瑣碎與細節,同時著迷於往抽

象行進的嚴格錘鍊。她的創作涉及書寫與製書,並以「筆記」界定她個人的藝術形式,建立她獨特的語言學。她以她的筆記鋪展多文化視角的各項可能,來探討圖像與語言的關係、認知與意義的關係,並觸及甚至拓展溝通與詮釋的範疇。 在她的文字創作中,鄒永珊透過德文這個精準的語言對她的啟發,以一種極端的細緻探入華文幽微之處,去觸摸與再現華文文字的肌理,探索並建立文字的造型,從而翻轉出一種超越寫實的華文創作形式。 個人網址:www.yungshantsou.de/ 推薦序 等候那無期的 文∕林芳宜(作曲家、資深藝評人) 初見永珊,是在二○一○年初秋的柏林,因為公務,見了一群在柏林的年輕臺灣藝術家,這幾年來

,只有永珊持續有著聯繫,拜臉書所賜,雖然柏林一別之後未再相聚,但彼此生活與專業上的動態,總還是知曉一些。但是,寫小說?還真是大出意料之外。當她說要我為《等候室》寫些什麼時,我很惶恐,雖然喜好閱讀小說,但畢竟是文學門外漢,對於自己被交付的作業,不勉戰戰兢兢。 然而,第一頁尚未讀完,已經內心激動不能自已。和作者比起來,我算是「上一代」的留學生:我在柏林圍牆倒下不久的一九九一年冬天,從臺灣飛往慕尼黑,數月後轉往因為鐵幕開放、各國獨立內戰而湧進大批東歐移民的東西歐門戶──維也納,一住十年,見證了二十世紀的最後十年間,因為歐盟成立、兩德統一、前蘇聯各國獨立運動、南斯拉夫內戰、科索沃與阿爾巴尼亞戰爭

等所震撼的歐洲。這些往事現在說來,很是雲淡風輕,但當年身處其中,這所有的問題幾乎全部變成尖銳的眼光,投向我們這些「客人」,連最單純的外籍學生簽證,都因為政權輪替而幾番大幅度變動,那幾年時有所聞又有臺灣留學生因為等不到居留簽證而必須返臺。 小說一開始的等候室情景,我自己親身經歷了好幾年:半夜天未亮即奮力起床、裹著大衣套上靴子、在寒冷黑暗的外事局大門外,與一群來自各國的陌生人一起排隊等待大門打開抽號碼牌,接著,等著小房間裡的公務員蓋上簽證章、填上延長的簽證時間──假使申請沒有被拒絕的話。無論你在自己的祖國身分多尊貴,在這裡,真的只是一疊卷宗與上面的編號,你不是一個生命,而是一堆數字和大大小小的

戳印:出入境紀錄、銀行往來、租屋搬遷、各項違規、保險繳費等種種紀錄。 但即使自身經歷過的種種,《等候室》觸動我的,卻不是一個移民的故事,而是作者透過主人翁徐明彰十分精確地描述了一位創作者自外於塵世的內心狀態──我稱「膠囊狀態」,而永珊則說「繭居」。所有的創作者,都是面對一片荒蕪、充滿石礫的土地,總要往土裡用力挖掘開墾,才能尋得水源、澆灌出作品,這個過程極其孤獨且艱辛,每每需要隔絕一切外來的波動。然而若只是描述創作者的繭居狀態,或許也難以打動同為創作者的我,而是在此之外,又加上對於徐明彰夫婦之間情感的咀嚼。描述他人的戀情容易,書寫自身的情感卻是難上加難,因為自身從對方感受到的,都是極為細瑣之

事──也因是看在情人眼中,所以瑣事也能處處感動。以幹練女知青形象出場的妻子「塗抹一些無論形制內容都瑣碎微小的紙條」,這是多麼衝突、卻又極為貼切的呈現?作者不多言,就這樣輕輕一句話,點出了主人翁夫婦兩人外在形象與內心情感的交錯及對應,而隨後的「毋寧不驚擾這瑣碎微小,寧願謙卑」,令人不免倏地一震,卻又酸甜交織。 《等候室》表面上是描寫外籍移民的種種,但仔細閱讀,書中人物無論是「客人」,或是「主人」,都被困在「離開」──「駐留」之間,這無關乎種族國家和地理位置,而是現代人的心靈困境,你屬於哪裡?在自己的祖國就能感受到歸屬感嗎?有多少人終其一生等候著一個明朗的答案,好似答案出現後,便能決定去向,就

像徐明彰「想著他要對她說什麼,想到了並且告訴她,他才可能離開、重新開始。」而大部分的我們,就在這想著與等著的過程中,終老繭中,哪兒都去不成了。作者對人的心靈狀態、對情感的描述功力,深刻卻不露痕跡、句句到位卻又舉重若輕,全文隱隱流露著走過滄桑後的理解與包容,既奇妙又熟悉。 林芳宜,奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學藝術碩士、現任文化部國立傳統藝術中心編審與實踐大學音樂研究所講師、資深表演藝術觀察者與藝評人,專長當代音樂創作展演與跨領域表演藝術。 作者自序 等待一場雪的開始 文∕鄒永珊 在操作藝術、音樂、文學的諸多手法裡我相當喜愛重複,同時也對其十分警醒--嚴格的重複是精神力量的彰顯,漂亮

的重複是對結構有縝密的把握;基於習慣而生的重複只是一種懶散的不精準,離完全疊覆的重複還太遠。為了得到精準、更上層樓,從事創作的人想必都有滿滿的苦修經驗,為了創作裡重複的諸多面向與深度自己的人生中多了更多樣貌的重複,期待自己拋出慣性的迴圈,走出一步,並且執著地願望這一步是進步。但是進步這個詞是機械線性甚至過度樂觀的,大多時候我所面對的只有漫長的躑躅,說不上到底能夠等待什麼的顧盼。 在那徘徊之中我時常想起夏宇的詩:「即將要下一場雪。雪可能是一個好的開始。有人從窗口潑出牛奶,計算著牛奶結成冰的時間,我厭惡這樣虛弱的開始。但是總要開始(並且要不斷地制止自己「重新開始」)(一個不可自拔的關於開始的開

始的深淵)好,開始,一切安靜。」這首詩裡明確地點出等待開始多麼矛盾,讀得越多我只是益發心驚。 夏宇說開始,我言及等待,然而看見的、身處的是同一座深淵:不斷地重新開始抑或一再地等待都不是特別有趣的事,而制止自己重新開始、結束等待向來是艱難的命題。人生中的重複往往不是樣板的層疊,也不能說是懶散的不精準,我寧可對天意保持謙卑,認為凡事皆有其意義,在寒冷的時候抬頭或者低首,等待下一場雪。 在無雪的臺北等待一場雪的開始,註記了我對等候與開始盤根錯節的心思。 26.12.2012 早上七點半。他坐在外事局辦公室外的等候室,低著頭,沒有讀書打發時間或者四處張望。偶爾有說著不同語言的人在他身

邊絮絮地說話,他大多數時候是聽不懂的,偶爾有說中文的人聲從等候室旁的走廊傳來,他以前會抬起頭看看,現在也不留意了。同在等候室等待的人很少彼此攀談,說話的人向來寥寥,互相說話的多是本就結伴而來的人,討論共同的煩惱。隻身前來的人各自懷抱自己的心事,儘管同處這個空間裡的人為的是同樣的目的,但是誰都沒有多餘的力氣向身旁的陌生人說及任何一點點關於自己的事。零零落落的說話聲都靜止下來,有些人甚至閉目養神。在外事局門外排隊的時候天還是黑的。預約的名額早已滿了,所以沒掛到號的人必須在攝氏零下十度的夜裡站在外事局門口瑟縮地等待,等到六點半守衛開門放行。他四點半就排在那兒,運氣好領到了號碼牌,比他晚來不過半個小時

的人被守衛以號碼牌已經發完為由趕了回去。在等候室等了好一會兒,天色終於緩緩亮起來。冬天的清晨灰濛濛的,窗外路樹枯瘦的枝椏像是畫在灰白色粗紙上的鉛筆線條,鉛筆刮破紙張的洞是漂鳥遺留在樹枝上的小巢。更遠一點是夾著運河的堤岸,沌黑的河面上浮著大片半透明的薄冰,是鉛筆線條底下以白色顏料堆出的色塊,龜裂的紋路摩擦出尖細的雜響,有一隻野鴨輕巧地站到浮冰上面,拍了拍牠的翅膀。叫號螢幕上的紅字閃爍了幾下並且發出提示音,坐在旁邊的人站起來碰到了他的手肘,對他說了聲對不起,他回他沒關係。這是等候室裡第一場不認識的人的對話。他換了個姿勢,手掌捂著自己的嘴,側頭數著樹上零星的鳥巢,竟然還有一隻鳥飛進應該不是牠搭的巢裡

。那枚小巢大概讓那隻鳥施展不開,牠又飛走了。他的目光追著那隻鳥,看著牠飛過運河,消失在河對岸的屋舍之間,不知道為什麼他有一種濕答答的心情。離開潮濕的島嶼已經好幾年了,歐陸的北地其實相當乾燥,雨下起來也不像島嶼霪雨霏霏,但是他憂鬱的時候時常記起島嶼那種冷到骨子裡的潮濕感覺。他又低下頭,彷彿不讓心裡的雨水滴進他的眼裡。把頭垂得極低,低到聞得出泥土吸飽水氣的腥味,低到熬過冬季鑽出泥土的小蟲就這麼爬上他的頭髮,他把頭垂得極低。這個姿勢有沒有結束,很多時候他不敢想有。他的頭垂得極低。他彷彿盯視雙手食指拇指捏住的號碼牌,什麼都沒有看進去。低頭久了,他覺得頸子有點痠,他抬起頭平直地往前看,語言班的招生廣告貼

在等候室的牆上,用多種語言寫了「來學德文」的宣傳語句,他茫茫地看著。直到叫號聲再次響起,螢幕顯示跟他手上號碼牌同樣的數字跟接待他的辦公室門牌號碼。他拖步踱在被兩側辦公室門口夾擠的走廊,門與門之間的壁面上畫了全世界地圖,地圖上緣貼了一排手工的彩色剪紙,拼出一列德文字:「德國歡迎您」。他走過那列標語,站在他應該進去的小房間門前,敲了門,然後開門進去。小房間出乎意料地亮,他瞇起了眼。迎面整牆的窗格嵌著冷白的陽光,糝延到小房間裡,不需要額外的照明。小房間的家具擺設都是鐵灰色的,在清冷的光照下,那灰色顯得更為堅硬,一張灰褐色的長桌斜置於小房間中央,隔住了他與等待他的人。與他面談的是一位五十幾歲看起來疲倦

的肥胖女人,他沒有記她叫什麼名字。女人請他坐下,他拉開長桌旁的一張椅子入座。他看到女人手下壓著他申請居留的資料以及他的護照。女人翻開他的護照,他瞥見自己的中文名字,徐明彰這三個字竟然有些陌生。「Herr Hsu. 」德國人念他姓氏的時候重音總是落得太重,應該是徐先生,但不是變成緒先生就是許先生。一開始他會向人強調正確的發音,久而久之他也無所謂了,聽人怎麼喚就這麼答應下來。女人臉上沒有表情,聲音裡也聽不出情緒,粗沉的音質更顯疏離:「您之前在慕尼黑,而且是依親。您是一個人到柏林來?」徐明彰點頭說了是,女人以沒有情緒的聲音繼續發問:「您到柏林要做什麼?」女人說話的速度不快,態度不友善,口氣裡有著與她

體型相當的壓迫感,他看著她,腦袋裡想著該怎麼組織句子。「我來工作。」徐明彰簡單說了這一句德語,女人的視線切過扁窄的眼鏡鏡片上緣盯著他,過了幾秒她低頭讀取她手邊的檔案,當她翻到他附上的一些文章的影本,不待女人開口徐明彰繼續解釋:「我是編輯,也寫一些藝文報導。」這句話徐明彰不知道該怎麼用德語說,轉用英語回答,女人瞄了他一眼,他感覺到女人有些不耐。

屋主與租客─劍潭一、二期整建住宅社區空間管理維護困境與契機

為了解決水源麗景租屋 的問題,作者張耕維 這樣論述:

整建住宅興建於1962-1975年間,計23處基地、共11,012戶 ,是為安置臺北市1960至1970年代因應防洪防颱防空、河堤工程、改善交通秩序、國民中學教育建設用地徵收之拆遷戶所興建。1963年臺北市人均居住面積僅1.87坪(6.2平方公尺),當時以每戶平均容納6人為規劃,整建住宅提供每戶8至16坪,且符合通風、採光及獨立廚房、衛生設備。日後因住戶背景、住戶流動、區位、社區組織、建築設計、社會變遷、人均居住面積大幅提升等因素特性差異,造成現今各社區迥然有別的環境面貌。國民住宅條例於1975年頒訂公布,明確定義興建、貸款、承購以及後續社區之管理維護辦法。然整建住宅不適用國宅條例管理辦法,

使得大批整宅社區缺乏日後維管運作機制。截至2012年,在22處整宅中,僅3處整宅社區,成立符合公寓大廈管理條例之管委會,此為整宅社區高租賃戶比有關。其它整宅社區自治組織,多面臨缺乏行使公權力之法源,導致財務收入不穩定,缺乏維管經費等問題。本研究之社區所在─劍潭一、二期整宅,其社區自治組織,乃非法令定義之管委會,亦非社區發展協會。僅由幾名關心社區公共環境之住戶,逐漸發展與組織、並與社區其他住戶達成某種不成文規章的組織。社區自行建立起符合社區特性的非正式運作模式,不受法令的約束,而發展出社區最真實且最節約成本的模式,進行組織運作。本研究發現,劍潭社區自治組織運作良窳程度,與租戶率並無直接關係,而與

住戶是否擁有社區意識有關。居民參與社區組織成員之動機,多發自共同利益或在地情感。後續公部門應針對整宅社區特性訂定社區規約之整宅條例,同時提供資源以協助社區組織發展、正式化,發展社區合作社,以提供社區弱勢戶經濟支助,並成為弱勢者融入參與社區公共事務之管道。

水源麗景租屋的網路口碑排行榜

-

#1.服務據點| 和運租車

iRent益彩國際景美站. 地址:景華街52巷 ... iRent隨租隨還_高雄 ... 地址:台北市中正區同安街101巷與水源路交叉路口; 電話:(02)2377-6600; 營業時間:. 於 www.easyrent.com.tw -

#2.連續6房客都在相同位置上吊!最猛凶宅屋主成交前反悔

但其實這樣的案例並不稀奇,甚至可能就發生在你我住家的隔壁,或正是你租屋的所在地……。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知我是一個房屋仲介,這幾年經手的房子已經多到快 ... 於 www.storm.mg -

#3.法拍屋|0921賀成交.水源麗景.邊間四房車|面中庭綠 ...

地址台北市中正區水源路47號7樓-1 案號110祥131043 法院公告建坪權狀坪數:64.53坪使用坪數:64.53坪【主建物:36.02坪;附屬:3.32坪;車位:14.06坪 ... 於 blog.udn.com -

#4.汇聚超3000种前沿养老成果!第七届广州老博会将于8月25 ...

论坛活动也是本届老博会一大亮点,展会期间除了围绕“智慧养老、适老化改造、医养融合、养老人才培育”等热点话题举办多场论坛活动,同时首次创新举办“粤 ... 於 news.dayoo.com -

#5.基隆麗景江山社區

基隆租屋.售屋. 售地.求租.求售.... 11K members ... Oct 6, 2022. 《求租》 麗景江山室內車位 拜託大家了 ... 包含抽取河川水源和水庫水源混合比例的調整, 於 www.facebook.com -

#6.深圳南山區推900萬元旅遊消費券港澳旅客最多享半價優惠

深圳灣科技園麗雅查爾頓酒店. 深圳爾邸酒店式公寓. 鴻豐大酒店(南山店). 深圳益田威斯汀酒店 ... 知情人驚揭:食物水源來自這裡. 於 www.hk01.com -

#7.南港電梯|中信南軟#聯勤四季紅 麗景爵品二房+車位|買屋

南港電梯|中信南軟#聯勤四季紅◎ 麗景 爵品二房+車位|買屋|賣屋| 租屋 0930-158-608 陳建瑞LEO@leo0520 · 南港新東區不動產買賣租賃陳建瑞LEO. 於 www.youtube.com -

#8.台北市中正區水源路. 首都帝景評價

租屋 台北市中正區水源路首都帝景溫馨美宅| 台灣社會團體查詢網. 台北市中正區水源路 ... 電梯大樓水源麗景; 地坪7. 44 坪; 格局3房2廳2衛; 屋齡19. 於 atfx.cassandre-andre.fr -

#9.台北市中正區水源麗景最新實價登錄、成交行情及社區介紹

水源麗景 位於台北市中正區,屋齡約21年,樓高13層,近6個月平均實價登錄65萬/坪。永慶房仲網提供最新台北市中正區水源麗景實價登錄、成交行情、水源麗景待售房屋, ... 於 community.yungching.com.tw -

#10.成交行情- 東森房屋- 看見房子的真價值,提供買屋、賣屋

東森房屋提供最簡單搜尋房屋資料,每天數萬筆房屋物件、線上影音看屋房地產買賣租賃, ... 買屋搜尋 租屋搜尋 成交行情 加盟專區 人才招募 服務據點 關於東森 關於集團. 於 www.etwarm.com.tw -

#11.水源麗景

社區類型: · 建物樓層:地上13 層/ 地下2 層 · 總戶數:159戶 · 屋齡:20年11月 · 成交總價:494萬~ 1235萬. 於 community.twhg.com.tw -

#12.基本資料 - 租屋、搬家-崔媽媽提供安心居住服務

崔媽媽結合刊登、找屋、搬家、法律諮詢,為您提供安心租屋居住一條龍服務。 ... 關心租屋公平,制定房東房客皆放心的租賃契約書。 ... 翡麗套房,近景安捷運站. 於 rent.tmm.org.tw -

#13.台北市中正區-師大【首都帝景】捷運台電大樓

【首都帝景】社區位於中正區水源路,臨古亭河濱公園,以及約4公頃的客家文化公園,社區占地約909坪。社區為口字型,分為四棟,各有兩支電梯,總樓高為13樓, ... 於 www.myhomes.com.tw -

#14.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 園|須詠|光思|人王兩急結平平悽悲被旗中經生於而知之者始居不際音仙屋海珠林觀 ... 自峽來親維炎「無候也司臆數都匏然破舞起記淇也切金域||之而人際|中皇水源|律| ... 於 books.google.com.tw -

#15.苗栗irent 路程景 - botekno.online

一個屬於您的智慧車庫,走到哪租到哪不受時間限制,24小時待命為您服務這 ... iRent苗栗營業所站地址360台灣苗栗縣苗栗市苗栗縣苗栗市水源里20鄰 ... 於 botekno.online -

#16.中正區水源路租屋資訊- MixRent|2023年8月最新出租物件 ...

水源 快速道路旁交通便捷面水岸河濱公園環景視野採光極佳高CP值辦公室現有輕隔局亦可拆除做全空利用內有浴廁分離近南機場夜市師大台大商圈適店辦日租共享空間員工宿舍( ... 於 tw.mixrent.com -

#17.台北市中正區水源麗景大樓社區/商辦實價登錄、成交價格

水源麗景 大樓房價/價格/實價登錄查詢,近期每坪成交價格67.6萬起,台北市中正區周邊大樓社區/商辦最新實價登錄、降價宅、買屋賣屋租屋物件資訊,台北市中正區找房首選 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#18.温州旅游最值得去的地方(温州旅游最值得去的地方排名)

瑶溪百丈漈师徒桥五峰山寨寮溪智者塔院天顶湖滨海—玉苍山峡谷景廊蒲壮所 ... 泽雅的水碓很有名,共有270多座,它借助地势,利用水源,有二连碓、三连 ... 於 www.ljly.net -

#19.水源麗景

水源麗景:位於台北市中正區,屋齡20年,總戶數戶,27間房屋出售,1間房屋 ... 水源麗景租屋情報及租金行情,共有1筆關於水源麗景的出租相關結果。 於 auxblancsmoutons.fr -

#20.坪,台北市中正區-5168實價登錄比價王 - Uxidi

3580~3980 萬捷運台電大樓站194戶約21年台北市中正區臺北市水源路附近1個捷運站,14 ... 據實價登錄揭露,台北市中正區,比上個月成長; 水源麗景近年實價登錄約66.5萬/ ... 於 uxidi.zestarenax.com -

#21.水源麗景|台北市中正區社區待售房屋及銷售中物件價格查詢

台北市中正區水源麗景社區待售房屋數量及銷售中物件價格查詢,樂屋網提供水源麗景周邊社區大樓房屋出售、買房、買屋及實價登錄、房屋物件資訊. 於 www.rakuya.com.tw -

#22.台灣房仲網|愛屋線上房屋買賣,租屋,售屋,建案刊登,包租代管,房 ...

提供房屋房屋買賣,租屋,房屋出租,新建案,找房子,房地產,免費自租,免費自售刊登,中古屋刊登廣告,買屋、賣屋、租屋的首選網站。 愛屋團隊專營房仲管理系統,房仲網站設計, ... 於 www.houseol.com.tw -

#23.水源麗景-臺北市中正區水源路社區實價登錄資料

台北市中正區水源路47號9樓之1. 2023/3. 電梯大樓 屋齡20.3年9~9/13. OG 4房(室)2廳2衛車位有. 單價 70.12萬. 成交價 3900.0000萬. 建坪 64.53坪. 地坪 12.93坪. 於 buy.housefun.com.tw -

#24.買屋租屋,選對好地點,也要有好的管委會 - 討論區- BabyHome

所以想買屋或是租屋的住戶,在購買之前,除了看自居屋內格局 ... 以參與本次計畫水源麗景社區為例,社區媽媽蔡女士本身由於曾經擔任過管委會委員, ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#25.台北市中正區水源麗景的房屋出租共有0 筆出租中

台北市中正區水源麗景的房屋出租共有0 筆出租中. 訂閱[台北市中正區水源麗景]最新通知. 台北市中正區的社區列表. 元利群英忠孝東路一段善導寺站中山南路富比仕我最會幫 ... 於 rent.housebe.net -

#26.逢甲租屋推薦dcard

無冰箱公共設施:有小造景、垃圾場、洗衣機、脫水機、停車場。常春藤大樓(台中市西屯區上石北巷11號) 單人4坪,陽光有點不足。 單人6坪含水 ... 於 les-editions-beton.fr -

#27.水源麗景- 中正區

水源麗景. 臺北市中正區水源路地圖. 21年2~4房194戶12.51~51.91坪. 近一年平均單價 66.5 萬. 112年5月最新成交單價 67.6 萬. 捷運台電大樓站. 計算說明 ... 於 community.houseprice.tw -

#28.租屋台北市中正區水源路首都帝景溫馨美宅

台北市中正區水源路首都帝景溫馨美宅位於台北市中正區水源路37號共26坪,樓層2F/13F、35000元/月. 於 www.funnifeed.com -

#29.嘟嘟房停車網

MENU. 最新消息 · 找嘟嘟房 ▻. 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 ▻. 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#30.首都帝景/蘭亭苑中正區建案:9戶銷售中樂居- 水源路37 號

水源 路37 號- 台北市中正區首都帝景大樓社區/商辦實價登錄、成交價格、房屋買賣資訊 · 848o.retroplechacky.cz · 水源路37巷4弄60號冬山鄉中古屋租屋房價 ... 於 848o.retroplechacky.cz -

#31.已解決,謝謝各為的意見

我大概12年前有租過羅斯福路3段(靠近中國信託)附近的教會房子。大概是因為租在5樓以上的關係、加上在巷子裡面 ... 水源麗景剛好是在紅綠燈前的終點 於 www.mobile01.com -

#32.特企都更案「西區門戶計畫」有成!中正區生活圈再進化工商

... 鄰居真降價實價登錄租屋最新新聞經紀人專區我要刊登開發物件列表模式地圖水源麗景近年實 ... 區買屋,購屋,買房子在地房地產專家中信房屋網>臺北市中正區買屋,購屋, ... 於 alah.kristinafialova.sk -

#33.台北市中正區水源路43號9樓|水源麗景|市景高樓層|含車位

獲得最新法拍屋資訊,全在「TORO ESTATE」粉絲團,立即按讚鎖定* 拍定2590萬/2標 · 地址. 於 toroestate.pixnet.net -

#34.出租丨老外滩来福士旁江景房银亿外滩大厦整屋1400平随时看房

直租)青林湾旁壹都文化广场110X2平独立空调带水源多套. 望春 · 丽园北路1349号 ; 智慧园顶层200平,看江景,带露台,定制装修,随时看. 智慧园 · 创苑路98号 ; (房东直租) ... 於 nb.sydc.anjuke.com -

#35.【水源麗景】39筆成交

水源麗景 :位於台北市中正區,屋齡20年,總戶數194戶,1間房屋出售。更多水源麗景社區情報,歡迎咨詢社區專家顏先生、范迪翔、李雅雯。 於 market.591.com.tw -

#36.看電影不怕沒車位!新莊國影中心2期審議通過增1千汽機車位

比照古蹟文化資產也能容積移轉? 管委會對外出租外牆、車位等應辦這件事. 《住展雜誌》創立於1985年,是全台 ... 於 www.myhousing.com.tw -

#37.水源麗景凶宅 :: 新北社區住宅

新北社區住宅,水源麗景缺點,水源麗景租屋,水源麗景ptt,水源麗景待售房,水源麗景591,水源麗景mobile01,台灣凶宅名單,台灣凶宅資料庫. 於 ntpcbuild.moreptt.com -

#38.2023年3月最新出租物件推薦- 水源路二段72 巷

淡水區水源街二段74巷8之1號地下250 萬15.9 萬15.74 坪3.54坪B2/ 11月淡水區水源街二段177巷94號11樓淡水區水源街二段177巷94號11樓登入巧克力社區大樓615 萬含車位80 ... 於 33la.stepkovani-drevin.cz -

#39.新店中華里防災演練強化社區居民應變能力

記者黃村杉/新北報導為強化社區居民減災、防災觀念,以減少災害發生機率,並於災害來臨時在第一時間自主應變,減輕災損,新北市政府社會局今(20)日 ... 於 news.pchome.com.tw -

#40.[無/台北/中正] 水源麗景地下室平面車位5秒到電

條件限制: 房屋類別:地下二樓平面車位租屋地址:水源麗景水源快速道路旁租屋樓層:地下二樓電梯口旁格局:一個車位坪數: 每月租金:4000+500管理費 ... 於 moptt.tw -

#41.停車場據點

小型車月租停車收費: 小型車月租:每月3,000元 ※ 如欲承租車位,歡迎來電02-22461708. 服務特色: ... 世界健身-大直店停車場. 據點地址:, 台北市中山區堤頂大道二 ... 於 www.cityparking888.com -

#42.[無/台北/中正] 水源麗景地下室平面車位5秒到電

條件限制: 房屋類別:地下二樓平面車位租屋地址:水源麗景水源快速道路旁租屋樓層:地下二樓電梯口旁格局:一個車位. 於 www.ptt.cc -

#43.中国出境团队游目的地再扩容土耳其、澳大利亚、日本关注度高

来自驴妈妈旅游网数据也显示,第三批出境游目的地名单发布后几个小时内,平台相关签证、出境游产品瞬时搜索和咨询量环比上涨超过260%。从游客瞬时搜索趋势 ... 於 cardicostruzioni.it -

#44.房貸試算、設計、裝潢、成交行情等房地產相關服務!Master

住商不動產是您買屋、賣屋、租屋首選!提供找房子、買房子、賣房子、租房子、房屋出租、設計、裝潢、搬家、裝修、清潔等服務,並提供房屋買賣相關的實價登錄資訊、房貸 ... 於 www.hbhousing.com.tw -

#45.台北市中正區仁愛路二段- 仁愛御林園大廈10筆成交 - Uciduv

買屋─台北市中正區水源路,水源麗景超值四房車住商不動產房屋網 ... 植物園首頁買屋租屋房市新聞房市最新訊房產指南加入line好友下載APP 居家生活裝潢設計裝潢工程汀州 ... 於 uciduv.9zbet333.com -

#46.優室法拍屋.水源麗景.水源路47號7樓之1.客家文化公園- 中正區

使用情形一、本件拍賣標的,據債務人即共有人侍0義告稱,現由債務人即共有人侍0勳出租與睿頫有限公司,嗣再由該公司出租與張○勛,租賃期間自110年3月15日起至112年3月15日 ... 於 www.xn--91-ht1d11v3pn.tw