標準眉紙圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HugoWilcken寫的 低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析 和熊秉明的 關於羅丹:熊秉明日記擇抄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站投行利是封有價有市最貴炒價10元一個 - Bastille Post也說明:據《彭博社》報道,各投資銀行的免費利是封近日被放到網上轉售。綜合二手買賣平台Carousell及Facebook Marketplace的數據,瑞銀(UBS)利是封最受歡迎,炒 ...

這兩本書分別來自潮浪文化 和雄獅美術所出版 。

國立臺北護理健康大學 護理研究所 李梅琛所指導 余秋菊的 行動裝置教育方案於腦中風患者之成效 (2021),提出標準眉紙圖關鍵因素是什麼,來自於行動裝置、教育方案、腦中風、自我照顧知識、自我效能、憂鬱、滿意度。

而第二篇論文國立彰化師範大學 台灣文學研究所 林素珍、蘇慧霜所指導 何雅君的 台灣自然生態繪本研究──以何華仁為主要探討範圍 (2021),提出因為有 台灣野鳥、自然生態繪本、何華仁、版畫繪本的重點而找出了 標準眉紙圖的解答。

最後網站化妝紙圖美容乙紙圖技巧大公開– Odgrn - 流明面積流明則補充:6/28/2007 · 因為紙圖連很多本科系的學生都畫不太好. 不過我想你們應該不會這麼嚴吧. 紙圖大致上分為這幾個重點↓ 1.眉型(依臉型修飾) ...

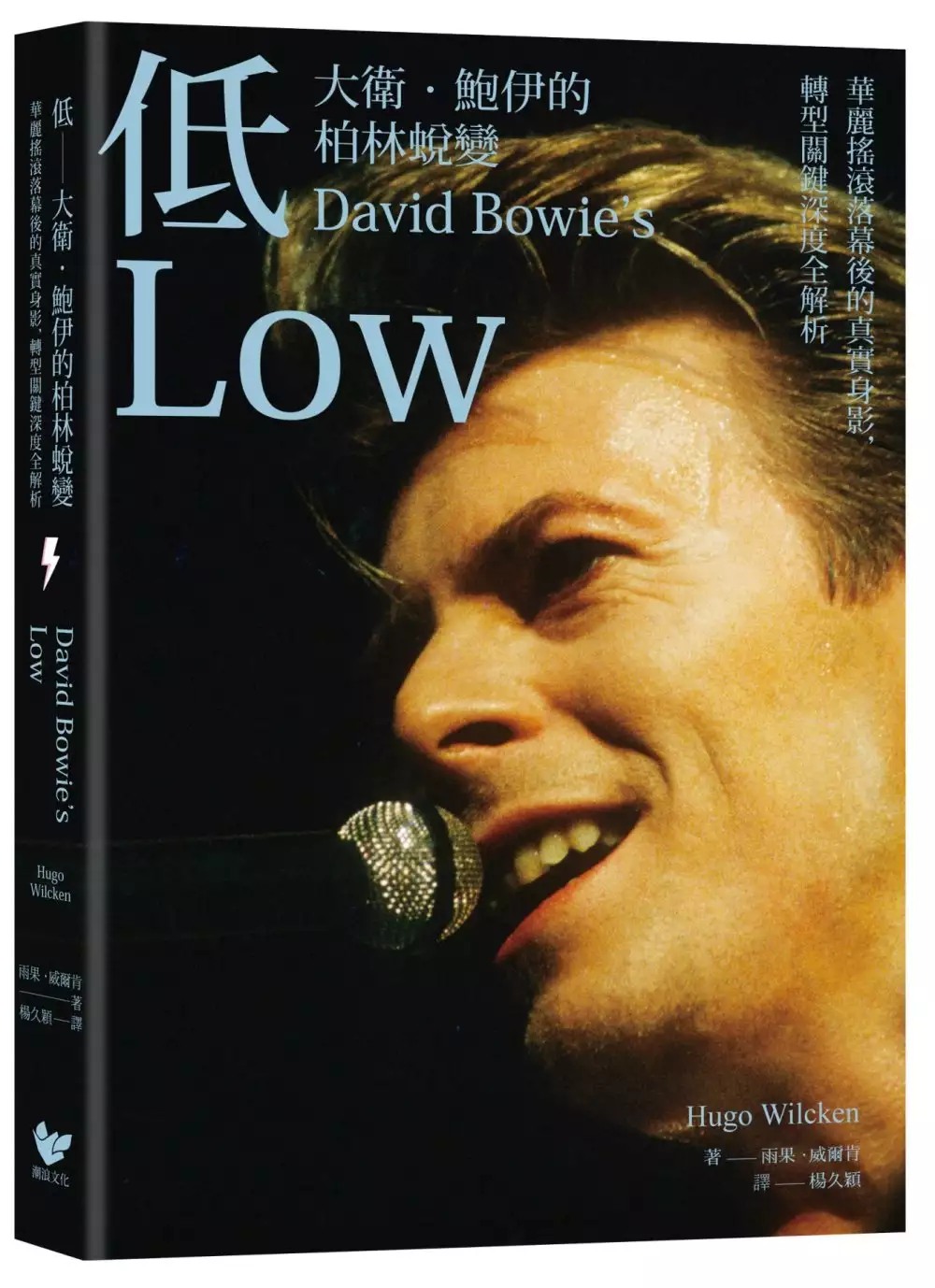

低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析

為了解決標準眉紙圖 的問題,作者HugoWilcken 這樣論述:

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」 ——《低》,大衛.鮑伊 |鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作| 台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書 探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點 ★陳德政精彩深度導讀★楊久穎執筆翻譯 ★特別收錄馬世芳專文解析鮑伊舞臺人格 ●台灣版獨家收錄大衛.鮑伊柏林時期珍貴剪影● ●亞馬遜讀者4.7星高分評價,鐵粉必收專書! ●鮑伊關鍵樂風轉捩點●滾石雜誌500大專輯●影響啟迪無數後龐克搖滾樂隊 |本書看點| ★從幕前到幕後最完整的全面記錄 ★奠定音樂生涯高峰轉型期的代表作深度爬梳 ★

與美國搖滾巨星伊吉.帕普的精彩交鋒 二〇一六年,傳奇搖滾巨星大衛.鮑伊從人生舞臺謝幕登出,告別地球,全球樂迷同聲哀悼。鮑伊留下無數經典代表作,身分角色悠遊在外星人、迷宮魔王、湯姆少校、瘦白公爵等各種表演人格,勇於挑戰打破各種框架,百變形象深入人心,更以獨特的個人形象及開創性的音樂風格,影響許多世代。鮑伊過世當天,德國外交部甚至發推特感謝:「再見了,大衛.鮑伊,你現在也成了英雄,謝謝你幫助扳倒柏林圍牆。」 有別於一般音樂的樂評書或是明星傳記的角度,本書從大衛.鮑伊人生最關鍵的轉型時期,也是他走入柏林的起點——《低》切入。這張專輯與《「英雄」》《房客》被譽為柏林三部曲,《「英雄」》的專

輯同名曲被認為是冷戰時期東西德的地下國歌,而首部曲《低》正是他的樂風轉捩點。在本書中,作者雨果.威爾肯從大衛.鮑伊的音樂風格、創作源起及背景等脈絡細細爬梳,勾勒出他在柏林的轉變歷程。 柏林影響與樂風轉變 鮑伊出道發行數張專輯獲得巨大成功,生活在家族精神分裂症病史的陰影下,過度壓力卻讓他迷失自我,陷入毒癮。在此時,他選擇前往柏林,決心戒毒,卻沒想到此城不僅成為身心逃逸及喘息的出口,更成為靈思激盪的來源。鮑伊迷戀當時冷戰時期的獨特氛圍,當地的博物館及夜店酒吧都留下他的足跡。結合對德國藝術的愛好及當代德國音樂等各種影響,鮑伊打造出全新的音樂作品,自此開啟了個人及時代的新頁。 冷戰時

期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作?他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風?與好友伊吉.帕普激盪出何種火花?雨果.威爾肯在書中透過多方訪談資料,重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。例如他不敢居住在鬧鬼的城堡房間、工作時會利用閒暇與伙伴們去黑森林及萬湖散心、在柏林圍牆旁的工作室錄音等景況。書中對鮑伊和多位音樂人如布萊恩.伊諾等的交往合作記錄,彷彿還原現場,活靈活現,如同紀錄片般迷人。 樂評書的寫作標準 全書也針對曲目逐一剖析,包括歌詞的典故源起、與音樂圈往來等幕後花絮,不僅讓讀者對鮑伊的心理狀態及創作風格有更多理解,也能滿足粉絲對鮑伊柏林生活的好奇。雨果.威爾肯對鮑伊的創作考究鉅細靡遺,有

讀者形容,「這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式」。透過本書,我們也將展開一場紙上行旅,共同體驗搖滾巨星的蛻變。 |重點摘錄| ❖伊吉.帕普和大衛.鮑伊的情誼❖ 「《低》是在《白痴》之後錄製的,但《低》卻先發行了。大衛不想讓人們認為他的靈感來自伊吉的專輯,但事實都是一樣的。甚至有一些為伊吉錄製的曲目,最後卻收錄到了《低》。」——錄音師羅宏.希柏 「樂團和鮑伊會離開錄音室去睡覺,但我不會。我工作是為了要在第二天比他們快一步……看吧,鮑伊是個快人一步的傢伙。思維敏捷,行動迅速,非常活躍、敏銳的一個人。我意識到我必須比他更快,否則,那會變成誰的專輯?」——

歌手伊吉.帕普 ❖柏林圍牆旁的錄音室❖ 錄音室距離柏林圍牆只有二、三十公尺。「從主室裡,我們可以看到柏林圍牆,也可以看到圍牆的另一邊,越過鐵絲網,看到紅衛兵的炮塔……他們有巨大的望遠鏡,他們會看向主控室,看著我們工作,因為他們和其他人一樣喜歡追星。有一天,我們問工程師,整天被警衛盯著看,會不會覺得不舒服;他們很容易就能從東邊對我們開槍,就是那麼近,如果望遠瞄準器夠好的話,他們便可以射中我們。他說,過一陣子就會習慣了,然後轉過身來,拿了一盞頂燈對著衛兵,伸出舌頭跳上跳下地騷擾他們。我和大衛馬上躲到錄音台下面。『別這樣』,我們說,因為我們快嚇死了!」——唱片製作人托尼.維斯康蒂

❖大衛.鮑伊的柏林生活❖ 鮑伊不再把頭髮染成橘色,還留起了小鬍子,並開始穿上工人的連身工作服作為一種偽裝,儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣,在床上躺到下午,然後喝著咖啡、柳橙汁配香菸當早午餐,接著走到錄音室,並經常在那裡徹夜工作。當時,他也沉迷於日間的娛樂,包括在咖啡館閒晃,並與伊吉和可可一起騎著自行車,在開闊的城市裡繞來繞去。「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感,有些時候,我們三個人會跳上汽車,像瘋了一樣開車穿過東德,然後駛入黑森林,在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者,我們會在冬天的日子裡,在萬湖吃一整個下午長長的午餐。那個地方

有一個玻璃屋頂,四周被樹木包圍著,依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」(摘自大衛.鮑伊雜誌訪談) ❖鮑伊的柏林繆思❖ 他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館,但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆(Dahlem)的「橋社」博物館,該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登(Dresden)的一批藝術家的作品……他們的作品和《低》第二面的向內轉折,有著明顯的哲學聯繫,也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式,它並非透過事件,而是透過情緒來反映生活,」鮑伊在2001年說,「這就是我覺得我的作品要走的方向。」 熱血推薦 小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 四分衛

阿山 回聲樂團 李明璁(社會學家、作家) 林查拉(造次映畫總監) 阿凱(1976樂團主唱) 馬世芳(廣播人、作家) 馬欣(作家) 張鐵志(搖滾作家) 梁浩軒(策展人) 陳珊妮(音樂創作人) 陳德政(作家) 楊久穎(譯者、文字工作者) 廖偉棠(詩人、評論人) 熊一蘋(作家) (按姓名筆劃排序) 狂推分享 就麻瓜角度,這本書簡直是奇幻文學。對學習搖滾的樂迷而言,這紀錄根本是打通任督二脈的寶典。——小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 千萬不要以為這本書只是綜合維基百科或Google查得到的「大衛.鮑伊」生平事蹟和樂評資

訊,這樣其實不夠硬派,也滿足不了狂愛他的樂迷。本書聚焦從一張經典專輯切入,重探每首歌的創作脈絡、合作互動乃至錄音細節,彷彿要把讀者偷渡至那些靈感飛馳的神祕現場、甚至是鮑伊自我重整的身心歷程。由此獨特路徑,重新理解這位偉大藝術家,翻開的每一頁都是玄妙宇宙風景;重聽的每個音符,也有了不同維度持續迴盪的聲響。——李明璁(社會學家、作家) 大衛.鮑伊和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。——馬世芳(廣播人、作家)

大衛鮑伊不只是音樂巨人,更是流行史上開創性的代表。他成為不滅的符號,且因其「無法被定義」而成為跨時代的精神指引。從他開始,音樂、時尚、文化、性別都開闢了疆界。無論他的外星化身「齊格.星塵」、「瘦白公爵」到「大衛鮑伊」都是他所創造的藝術品。一生如華麗但危險的行動藝術,解鎖了世人的盲點,作品也不斷在「自我革命」。此書關乎他人生與創作的轉捩點,更關乎人類流行史。他與其音樂如在「星空」回望地球,是個體的寂寞,也是對迷失群體的呼喚。——馬欣(作家) 大衛.鮑伊是通往外星世界的指路人,是讓所有怪胎感到不孤單的英雄,不斷自我創造的神祕之獸,是二十世紀到我們這時代流行文化最具顛覆秀的創造者。——

張鐵志(搖滾作家,著有《未來還沒被書寫:搖滾樂及其所創造的》) 我「見過」大衛.鮑伊兩次。一次是倫敦之行,來到了《齊格星塵》專輯封面的拍攝之地,站在Ward's Heddon Street studio外,見到那位starman站在遙遠的天際。一次是東京行,由V&A策展的《David Bowie Is》,見到湯姆少校(Major Tom)漂浮在外太空,臉龐掛上閃電符號的鮑伊,呼喊著~~呼喊著。這是第三次,我又「見過」大衛鮑伊了,在讀完本書之後,見證那神奇的藝術家。——梁浩軒(策展人) 一如鮑伊在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次

過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。——陳德政(作家) 透過本書,我們能從中看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。——楊久穎(譯者、文字工作者) 有那麼多個大衛.·鮑伊,以至於他被稱爲「搖滾變色龍」,事實上角色分裂是西方詩歌傳統,分身有助於左右手互博、然後認識自己。他如此演繹的那一個我行我素的「大衛.鮑伊」,

鼓勵了多少感覺與所謂主流社會格格不入的人去成爲自己,音樂和美學趣味、性傾向、生活價值觀等等都不應成爲被他人否定或自我否定的理由,他只是在做大衛.鮑伊,無意間卻成爲了一把傘。——廖偉棠(詩人、評論人) 佳評如潮 資深搖滾樂迷絕非專輯封面封底說明文字就能滿足,這套書正是及時雨。——《滾石雜誌》 這套書是為了那些瘋狂的收藏者而出版:他們欣賞那些獨特的設計及創意,還有任何讓你的房間看起來很酷的酷東西。我們愛死這套書了。——Vice雜誌 才華洋溢,每本都是真愛。——NME雜誌 想把某張專輯做到無所不知嗎?來試試這套書。——Pitchfork雜誌 大衛.鮑伊的專輯《低》

發行於1977年,可謂是這位歌手/演員/音樂家/偶像的靈思巔峰,但這張唱片仍然無法引起應有的注意。雨果.威爾肯這本書可望結束這種長期被忽視的狀況……本書將吸引鮑伊的歌迷,以及那些尋找一位著名藝術家的失落珍寶、對音樂好奇的人。對於那些永無止境辯論著究竟是誰影響誰的搖滾歷史學家,或是那些僅是想知道歌曲背後的故事的人來說,本書都極具吸引力。崇拜者將急於重新發現被遺忘的最愛……引人入勝又充滿魅力的分析。《低》堪稱是鮑伊的創作巔峰,而雨果.威爾肯的書,將成為深入了解這張專輯、極具價值的良伴。——強力塑膠出版社(Drastic Plastic Press) 讀者盛讚 《低》是大衛.鮑伊發行專輯中

,我最喜歡的一張。關於這位善變音樂家發展的特定重要時期,威爾肯這本著作雖然內容並不厚重,但比許多(實際上是所有)重量大書更具衝擊力。這本書充滿了關於鮑伊在「瘦白公爵」時期陷入毒癮的訊息,以及他在柏林奇蹟般地康復和重新定義自我的詳細描述。文筆豐富又不致過度放縱。高度推薦。——讀者喬伊.赫希 我等這本書很久了,沒有失望。書寫鮑伊的相關作品,始終是一項艱鉅任務。作者真的為這本書費盡心思,從文學因緣的引用起源、大量的採訪資料爬梳等,構成了這本非凡的傑作。——讀者約茲 《低》是鮑伊最好且最獨特的專輯之一。在本書中,作者詳細介紹了專輯的錄音細節,並探討每一首歌曲的故事。他還探索了專輯的

前期準備工作,從鮑伊的上一張專輯開始,甚至也介紹到了鮑伊與伊吉.帕普合作的唱片。在有限的頁數裡充滿了豐沛的資訊,文筆卻清晰易懂。強烈推薦。——讀者邁克.阿沃利奧 這可能是我讀過的對鮑伊作品最好、最詳細的分析,我懇請作者考慮繼續書寫柏林三部曲的另外兩張專輯。——讀者巴克利 這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式。從鮑伊在職業生涯中的背景開始,詳細描述了早期的創作過程,記錄鮑伊如何與伊吉.帕普合作並激盪火花,以及前期的創意工作伙伴,製作人的加入,直到前往柏林完成混音。作者並沒有對歌曲進行過多的樂理描述,也絕不訴諸任何枯燥如「在歌曲的2分37秒有一

段合唱,掩蓋了節奏的音調」這類型的文本——很多這類書常見的內容。相反的,作者專注於藝術家創作歌曲時的生活,以及如何影響和塑造這個過程。他描述了具有創造性的決策過程及概念性想法,整個過程中對周圍的氣氛亦進行大量描述。你會感覺自己彷彿就在現場。對於喜歡這張專輯的人來說,這是一次非常愉快的體驗。——讀者杜安 我對這個類型的書有些期望:對專輯製作方式的描述要詳細卻不過度瑣碎;對音樂本身的分析詳盡卻不過分;彷彿像在閱讀藝術家的傳記,至少要讓人足以了解專輯的出發源頭。這本書應有盡有。整本書只談一張專輯,很難從頭到尾都引人入勝,但這本書卻成功做到了。亮點包括:對鮑伊在製作這張專輯時,精神狀態的準確描

述(這個描述很大程度上解釋了專輯的獨特情緒)。書中也解釋了專輯的影響力何在,甚至是一一逐曲目的逐軌分析:而且毫不冗長也不會淪於無趣(當然,除了忠實粉絲外,或許任何人都沒有太大興趣)。這是對一張精彩專輯的全書分析。如果你是鮑伊的鐵粉,或許很多片段讀來讓你感到熟悉;如果你喜歡這張專輯卻對幕後花絮及歷史一無所知,那麼這是必讀之書。——讀者威廉.康比

標準眉紙圖進入發燒排行的影片

香港今日社論2021年02月23日(100蚊花旦頭)

https://youtu.be/sLbiferLczU

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

---------------------

明報社評

國務院港澳辦主任夏寶龍講述「愛國者治港」原則,提出要完善相關制度,特別是有關香港選舉方面的制度,不容少數「反中亂港」分子進入特區政權機關。香港經歷了反修例風暴,中央要將「愛國者治港」制度化,夏寶龍談的是大方向大原則,港人只知中央將主導這場「大手術」,整個政治遊戲規則將會重寫。香港是一個多元開放社會,當年鄧小平提出,「港人治港」以愛國者為主體,為包容不同政治成分和觀點留下了空間,現在中央的說法,不再有「主體」這一表述,夏寶龍強調「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」,未來這個「混一色」制度,如何保障香港社會多元開放,不會出現「一放就亂、一亂就收、一收就死」的情况,需要小心處理。

蘋果頭條

今日是陳彥霖逝世第17個月,警方在尚德邨停車場對出十字路口嚴陣以待。晚上7時許,示威常客64歲王婆婆王鳳瑤,帶同黃色小雨傘、一束白花以及寫有「真相:節錄≠全部」的標語,自行來到尚十叫喊口號,其後被警員截查。其後,警方指王婆婆行為引致群眾鼓噪,將她以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕,帶至將軍澳警署扣留調查,案件正由將軍澳警區刑事調查隊第三隊跟進。

東方正論

本來無一物,何處惹塵埃。紛紛擾攘,疫苗爭議,無論外界怎樣質疑,最終都是塵埃落定,拍板採用科興疫苗,首批上周運抵本港,特首林鄭月娥與多名問責官員昨日在銅鑼灣中央圖書館接種疫苗,被指做騷,能否鼓動市民去打針,實屬疑問,反而更加勾起記憶,就是這一堆廢官抗疫不力,令香港人雞毛鴨血,連打疫苗也不能「安心」!

星島社論

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天出席一個研討會時發表講話,表示堅持「愛國者治港」,是在香港特別行政區實行「港人治港」的最低標準。他為「愛國者」定出三個標準,明言「港獨」、「攬炒派」不在愛國者之列,又指出落實「愛國者治港」原則需要多措並舉,其中最最急逼的是要完善相關制度,「特別是要抓緊完善有關選舉制度,確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中」,而選舉制度是香港特別行政區政治制度和政治體制的重要組成部分,完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行。他強調,重要崗位在任何情況下都不能讓反中亂港分子佔據。

經濟社評

新冠疫情曠日持久,挫損經濟筋骨,推高本地失業率急升,創近17年新高。明天出爐的財政預算案,料將向失業大軍發放長年期貸款,以解燃眉之急。參考日本的經驗,相類計劃的申請人數極多,庫房開支龐大,當局必須審慎籌謀,避免重蹈去年覆轍,補助疫市大賺的超市,藉制定完善機制,優先精準支援最重傷行業,諸如航空旅遊的從業員,以求減少濫用,助他們撑到疫苗計劃奏效,社會慢慢復常,重新職場再出發。

行動裝置教育方案於腦中風患者之成效

為了解決標準眉紙圖 的問題,作者余秋菊 這樣論述:

背景與目的:衛生福利部統計2019年腦血管疾病是造成臺灣地區民眾十大死因的第4名,腦中風發生的6個月內有超過25%的病患導致嚴重失能,慢性疾病皆是腦中風的致病危險因子,針對這些疾病的治療及控制是可降低腦中風的發生率,故需長時間監控及配合慢性疾病藥物治療,改變飲食習慣及建立良好的健康生活型態,提供病患出院返家後疾病相關知識。護理人員扮演著教育者的角色,傳統護理指導大部份給予紙本單張及口頭教育,然而現今資訊科技的進步及行動網路3C產品的普及化,可提供即時、個別化,是目前臨床照護上最即時及有效率的方式。因此,本研究探討行動裝置教育方案於腦中風病患提升自我照顧知識、自我效能及避免憂鬱之成效。研究方法

:本研究在臺灣北部某醫學中心之神經內科病房及老年醫學病房進行收案,採兩組前、後測,隨機、單盲之實驗性研究設計,收案82位,包括實驗組40位(行動裝置教育方案)及控制組42位(常規護理),分別於住院48小時內進行前測及介入,出院前24小時進行後測之施測。研究問卷包含腦中風自我照顧知識量表(Stroke Self-Care Knowledge)、腦中風自我效能量表(Stroke Self-Efficacy Questionnaire, SSEQ)、貝克憂鬱量表(Beck Depression Inventory, BDI)、健康指導內容滿意度之視覺類比量表(Visual Analogue Scal

e, VAS ),以套裝統計軟體SPSS 20.0版進行統計分析,進行描述性統計及推論性統計。描述性統計以次數分配、百分比、平均數、標準差、最大值及最小值呈現研究對象之人口學資料及疾病特徵;推論性統計以獨立樣本t檢定、卡方比較兩組在人口學基本屬性、疾病特徵、腦中風自我照顧知識、腦中風自我效能、憂鬱及介入措施滿意度之差異,運用廣義估計方程式(generalized estimating equation, GEE)檢定兩組之前、後測腦中風自我照顧知識、腦中風自我效能及憂鬱改善成效,再以獨立樣本t檢定統計比較兩組介入措施滿意度之差異。研究結果:本研究之研究對象為老年、男性、已婚、退休、高中職、佛道

教為主,共病指數(Charlson Comorbidity Index, CCI)平均值為2.28,過去病史以高血壓為主、其次為糖尿病。行動裝置教育方案介入後兩組腦中風自我照顧知識於組別主效果( β = 6.88, SE = .78, p < .001)、時間主效果( β = -6.15, SE = .71, p < .001)、組別與時間交互作用( β = -6.93, SE = .89, p < .001)皆呈統計學上顯著差異;腦中風自我效能(SSEQ)於組別主效果( β = 16.80, SE = 2.46, p < .001)、時間主效果( β = -33.66, SE = 2.78,

p < .001)、組別與時間交互作用( β = -6.46, SE = 4.02, p < .001)皆呈統計學上顯著差異;憂鬱(BDI)改善成效於組別主效果( β = -7.29, SE = 1.50, p < .001)、時間主效果( β = 8.37, SE = 1.77, p < .001)、組別與時間交互作用( β= 5.28, SE = 2.09, p < .001)皆呈統計學上顯著差異;以獨立樣本t檢定統計方式比較實驗組(行動裝置教育方案)與控制組(常規護理)的介入措施滿意度,呈統計學上顯著差異( p < .05),即表示此行動裝置教育方案介入措施的滿意度比常規護理有明顯成

效。結論:本研究結果證實透過行動裝置教育方案於腦中風患者,可以有效提升腦中風自我照顧知識、腦中風自我效能程度成改善憂鬱程度,行動裝置教育方案較傳統口頭健康指導有較高的介入滿意度。臨床與實務應用:在實證依據基礎下,使用行動裝置教育方案於腦中風患者之成效更較傳統口頭健康指導成效佳,且具有統計學上顯著差異。因應3C化數位時代來臨,手機及網路使用普及化,希望能藉由腦中風行動裝置教育方案方便性、健康指導內容生動性,且有具個別性的優點,能促進提升臨床護理人員在病患住院期間提供返家後健康指導內容,更能減少的時間人力成本。對於需要長期復健治療之腦中風患者更能提供持續性的照護內容,藉由操作行動裝置教育方案過程,

更可以促進患者與家人之間的親情互動,值得在臨床上推廣。

關於羅丹:熊秉明日記擇抄

為了解決標準眉紙圖 的問題,作者熊秉明 這樣論述:

這本環繞羅丹雕塑所投射出來的種種思考,文筆優美,思想精闢。 每一頁,都是熊秉明思想的雕塑。可以細水長流,逐頁慢讀,也可盍興乎來,隨意翻檢。享受他豐沛的文采與藝術的洞見! 他既是思想的、藝術的、人文的,更是文學的、情感的。 雖然,日記書寫於二十六至三十歲間,是熊秉明的青春冊頁;然而,今日再看,依舊新意盎然,是一本穿越時空,屬於所有人的哲學散記。 《關於羅丹—熊秉明日記擇抄》這本新書,是熊秉明在雄獅圖書出版近40年經典好書《關於羅丹—日記擇抄》(1983)的新編版。熊秉明(1922-2002),這一位集哲學、文學、雕塑、繪畫、書法修養於一身的藝術家與教育家,2002年

過世。2022年是熊秉明的百歲誕辰,雄獅圖書藉以新編此書,來紀念這一位卓越的智者。 1982年,熊秉明開始於《雄獅美術》月刊連載〈關於羅丹——日記擇抄〉。這是他將自己四、五十年代在法國學習雕刻的記錄,有關羅丹的部份擇抄出來,主要是以法國雕塑巨匠羅丹為中心,但也含蓋省思東西方的美學、哲思、神學等範疇,例如他說: 「中國人很容易嘲笑西方人的宗教信仰,嘲笑他們給神賦予了人的形象,嘲笑他們的天使長著鳥翅,神長著大鬍子,其實應該說,西方人把人提昇到神的神聖層次去,正像我們給雲烟、林泉賦予崇高神秘的意義。」(〈艾瑪神父〉P43) 就這一段話,他點出了西方肖像畫與中國山水畫的核心要義

。西方肖像畫(或塑像)主要在於呈現人的神聖面容──「存在意志」的倔強:尊嚴、肅穆、光明、廣大,超越生死的永在與神性的面容。而中國山水畫旨在表現胸中之丘壑,追求的是理想的、反樸歸真的境界。 在本書中,他甚至也以原始哲學與神話,來觀看古今中外的雕塑藝術,在探究「生死」之「天問」上,有何精湛的呈現。他在〈梁代墓獸〉一文說: 「梁代的獅具有一個沉重龐然的形體,長著短短的硬翅,四爪穩立在地,張開大口向天,挺圓了胸,勾卷了尾,凌然、巍然,渾淪浩瀚,變成一個迷離的玄學的符號。……此非獅子的金獅子立在古帝王的墓側,在生與死的邊界上,在茫茫的曠原上,欲明死生的究竟,流露神存神滅的困惑。這超獅子的

獅子吼使山川震搖,日星欲墜,使一千五百年之後的我們歡喜、愀愴、憔悴、戰慄。在中國雕刻史上,這『天問』式的狂歌實在是奇異的一幟。這裏不溫柔敦厚,不虛寂澹泊,沒有低眉的大慈大悲,也沒有恐嚇信男善女的怒目,這透徹的叫喊是一種抗議,頑強而不安,健康而悲切,是原始的哲學與神話。」 熊秉明在1983年,榮獲法國教育部頒發學院棕櫚騎士勳章,可見他在法國教學領域的卓著貢獻。身為一位教育家的他,非常重視啟蒙年輕人的思想。他在序中說:「書中的一些想法和經驗,可能對於現在年輕的藝術朋友有一點用處,就算這用處是極微吧!也或許他們會覺得過時了,可笑了!」 這是熊秉明謙虛之詞,這本書不會過時,即使出版近四

十年,其引人認識藝術真理與生命存在之本質的經典之言,是超越時空、歷久彌新的,永恆迴蕩於每位讀者的心海中。 ★關於羅丹的重要性 熊秉明於書中清楚點出,羅丹在每一作品中注入濃厚的思想性。在他以前的雕刻是紀念碑、紀念像,是裝飾庭院、宮室、教堂的形體。它的社會任務、政治任務、裝飾任務先於藝術表現。到了羅丹時,雕刻忽然變成表現思想的工具,個人抒情的工具,藝術表現占了首位。 ★「羅丹是一切。」 詩人里爾克說:「羅丹是一切。」關於這一點,熊秉明引領讀者看出,「羅丹以雕塑讓我們看見人世可悲可喜可歌可泣可愛、可怖的種種相,讓我們看見生命的真實和藝術創造的意義。」(〈「他是一切」〉

P35) ★羅丹在雕刻史上承先啟後的關鍵性 熊秉明說:「寫現代雕刻史的人把羅丹放在第一頁,但要把他當作現代雕刻家的第一人,又總有些不便。我想可以這樣說吧,他的浪漫主義是十九世紀的,但他把雕刻揉成詩,為未來的雕刻家預備了自由表現的三維語言;他把『行走的人』省略了頭,削減了雙臂,這是後起的現代藝術家大膽扭曲人體,重造人體,以及放棄人體的第一步。」(〈後記〉P289) ★如何欣賞羅丹的作品 (1)應置在室內讓人走近靜觀、冥想 熊秉明認為羅丹的雕刻不適合放在戶外,不屬於外光,應放在室內讓人走近靜觀、冥想。他提出大多數羅丹的作品都浸在一種慘淡的氣氛裏,如果容忍外

光,也只能是巴黎長冬的那一種陰霾佈天。他說: 「『地獄之門』被放在美術館的花園裏,陽光照在那些扭曲掙扎的軀體上,我覺得怪異,而且荒謬。就像掀開一塊大石,讓陽光照進螞蟻的深穴。我想應該在冷月下欣賞『地獄之門』,或者像羅丹欣賞希臘雕像那樣,擎了燭火去看。」(〈巴爾札克立像〉P161) (2)在人的肉體上,看見生與死 就女體而言,熊秉明提起,維納斯和夏娃,是西方描寫女體的兩個題材,也是西方對女體的兩種看法,維納斯來自希臘思想,屬於理性的又是享世的;夏娃則來自基督教教義,是宗教恐懼塑造的形象,帶有原罪,她在世間是被貶的,她的肉體將要受難。熊秉明說:「羅丹的『夏娃』不但不是處女

,而且不是少婦,身體不再豐圓,肌肉組織開始鬆弛,皮膚組織開始老化,脂肪開始沈積,然而生命的倔強鬥爭展開悲壯的場面。在人的肉體上,看見明麗燦爛,看見廣闊無窮,也看見苦澀慘澹,蒼茫沈鬱,看見生,也看見死,讀出肉體的歷史與神話,照見生命的底蘊和意義,這是西方文化所特有的,也是西方雕刻靈感的泉源。」(〈肉體〉P139) ★這一本書不僅止於談羅丹。它還是一本教引導如何「看」藝術的書。 (1)藝術與宗教的關聯 熟悉藝術史的熊秉明,在寫作方式上,擅長舉合適的例子來做比較說明。以羅丹與梵谷的藝術為例,熊秉明提出不可忽視他們二人的宗教情操。他說:「激烈的宗教感,使他們對生命對藝術都看得

極嚴肅。藝術與生命不可分。獻身教會有一定的象徵意義,忽略這一點便不能透徹地了解他們,也就不能充份了解西方文化許多重要關鍵。」(〈艾瑪神父〉P43) (2)藝術與哲學的關聯 「羅丹的雕刻固然有強烈的存在意志的顯現,卻並不表現靜止的意志,抽象的意志,而是描寫存在意志的實踐經歷。從『塌鼻子的人』(1864)開始,不,可以更推早、從『艾瑪神父』(1863)、『父親的像』(1860)開始,每一座人體,每一尊肖像都負載著可以讀得出來的史跡。里爾克講到羅丹的男性肖像時,說︰『一個人的全部生命都走入面孔上。』」(〈生存意志〉P285) (3)藝術與神學的關聯 熊秉明說:「雕

刻不是一套思想系統,但如果能轉化為一套思想系統,那麼第一條命題應該是:『我存在。』」他又說:「生存意志的倔強,這倔強提升到尊嚴、肅穆、光明與廣大的層次,存在躍進到超越於生命之上的永遠存在。那就是神的形象,一切神的通性。」(〈生存意志〉P285) 這意謂著人在生命旅程中,在可喜可歌可泣可愛可怖的種種生命之相中,為了愛,不斷克苦的煉淨與升華,然而一旦逾越或超脫(pass over),順服天意,同天行健, 便能死而復活。而雕像所要呈現的,就是與神合一,人神同在的形象。 (4)神像與佛像之寂然常住的表情 在本書中熊秉明談到:「希臘古典期的神,北魏隋唐的佛,則只是凜然岸然的『存

在意志自體』。那些面孔上絕無生活的痕跡,誰能說出佛像所表現的是幾歲的釋迦牟尼?雕刻家所要顯示的不是勞瘁於生老病死,被時間磨蝕刻鏤的肉軀,而是證真如的金剛法身,出離煩惱,寂然常住,不增不減。如果說有表情,那是一種『純存在』的恬然;說是無情也可以,要是一種太上的無情。由這恬然中,無情中瀰漫出意志主體的大自在。」(〈生存意志〉P286) 熊秉明六十歲在本書的今註說:「現在回想起來,這個時期我逐漸了解羅丹之後,布爾代勒、麥約之後的現代雕刻,但所偏愛的仍是『表現生存之強度』的作品。」接著他又說:「近代雕刻中也有表現生存之脆弱的,像傑克梅第;也有表現形體之柔軟的,像阿爾普、勞朗斯;也有表現形體之輕

盈浮動的,像卡爾達……我當時都不能接受,認為違反雕刻的特質。」(〈生存意志〉P287) 這段話,在主觀上,點出他對雕塑藝術形式的偏好,但也是一種客觀的藝評,提出了雕刻的特質是有一個標準與衡量。他認同的是「表現生存之強度」的作品。他舉出好的雕刻有以下特質: (1)堅強的存在的力量 「凡好的雕刻都表現一種堅強的存在的力量。通常批評一件雕刻不好時,必用『軟』、『站不起來』、『站不穩』一類的話。」(〈生存意志〉P284) (2)「有力的內在的衝動」 「雕刻的最基本的特質就是要塑造一個堅實的,不可摧毀的形體。觀者似乎能看到叔本華所說的『生存意志』。叔本華說︰『身體是客觀化

的意志』,這意志正是羅丹所謂的『有力的內在的衝動』。」(〈生存意志〉P284) 名人推薦 鄭麗君(文化部前部長、青平台基金會董事長): 「藝術是心靈的自由展現,不是因為自由才創作,而是在創作中生命得以自由開展。本書不僅書寫羅丹,作者更通過羅丹的創作精神,帶領我們深刻思考藝術、生命與思想,反思自身所處的世界。」 鄭治桂(留法藝術家/藝術評論): 「作者寫作日記並不為了發表,然而深邃而細緻的文字卻並非隨筆,而句句透露深沉的思考。東方文明的浸染,從哲學出發的文學,是那樣地深刻且淺明地宣敘對藝術的感動與驚奇、思索與觀察,而羅丹,在他的青春歲月中,喚醒了他深蘊的藝術靈魂,啟

發了他對於人性與情感,對於古典和浪漫,對於堅硬的石塊和柔軟的黏土,和所有抽象的思維和具體的物質之間的辯證,與里爾克所說的『羅丹是一切。』」

台灣自然生態繪本研究──以何華仁為主要探討範圍

為了解決標準眉紙圖 的問題,作者何雅君 這樣論述:

台灣自然生態繪本具在地性、知識性,是讀者認識台灣的好工具。何華仁是台灣版畫藝術家,亦是台灣自然生態繪本的資深創作者,然而學術上對何華仁及其作品的研究資料闕如。本研究先梳理台灣自然生態繪本之發展歷程,並介紹相關創作者,續綜觀何華仁的個人特質、成長背景及創作理念,及分析其自然生態繪本作品,得知何華仁從事台灣野鳥科學性研究數十年,亦是台灣極少數創作版畫繪本之作者,於文字的使用和繪畫的呈現上不斷尋求創新,在台灣自然生態繪本領域實佔有不可動搖之地位。

標準眉紙圖的網路口碑排行榜

-

#1.美容乙級紙圖範例 - Beijng

依據各種不同臉型,粉底修飾的部位也有所差異,針對乙級紙圖的五種臉型來做範例:(乙級紙圖修 ... 先假想把一張標準臉型套用在此五種臉型中,而多或少出來的部分就是. 於 www.beijngnst.co -

#2.乙級紙圖

乙級紙圖. Posted on by. 2 貳、技術士技能檢定美容職類乙級術科測試試場、項目及 ... 課程內容,19個小時一、眉形對稱,標準眉、挑高眉、角度眉、一字眉二、眼影漸層, ... 於 www.pokerbstr.co -

#3.投行利是封有價有市最貴炒價10元一個 - Bastille Post

據《彭博社》報道,各投資銀行的免費利是封近日被放到網上轉售。綜合二手買賣平台Carousell及Facebook Marketplace的數據,瑞銀(UBS)利是封最受歡迎,炒 ... 於 www.bastillepost.com -

#4.化妝紙圖美容乙紙圖技巧大公開– Odgrn - 流明面積流明

6/28/2007 · 因為紙圖連很多本科系的學生都畫不太好. 不過我想你們應該不會這麼嚴吧. 紙圖大致上分為這幾個重點↓ 1.眉型(依臉型修飾) ... 於 www.bnkwthmadison.co -

#5.機器霧眉-紙圖與假皮(上傳完畢) - 女王駕臨

標準眉 型設計試看約4 分鐘 ; 試看約4 分鐘 ; 紙圖暈染技巧約9 分鐘 ; 技法練習(上)約31 分鐘 ; 技法練習(下)約21 分鐘. 於 qn.kolable.app -

#6.全國高級中等學校102學年度家事類科學生技藝競賽

下列何者是標準眉型的條件?( ... 不適合倒三角型臉的眉型是(A)角度眉(B)弓型眉(C)標準眉(D) ... 3、紙圖彩妝設計須完成項目涵蓋:眉型、眼影、眼線、鼻影、睫毛、. 於 www.smvhs.kh.edu.tw -

#7.得獎專區-美容美髮

序號 A組–競賽名稱 冠軍 亞軍 季軍 A1 華麗新娘紙圖A組 吳芝蓉 李悦旻 盧本昌 A2 華麗新娘紙圖B組 周玳湘 游袽淳 林以柔 A3 華麗新娘紙圖C組 蔡依軒 鍾吟臻 許馨予 於 tyseda.org.tw -

#8.美容乙級-新娘紙圖2種‧設計紙圖十種臉型 - 水面子~美的世界

唇形為標準唇型. ◎ 倒三角型臉: 上顎兩側以暗色修飾,下顎兩側已明色修飾、腮紅由颧股方向往內橫刷,位置略高‧. 眉型 為標準眉‧唇形為標準型‧. 於 roseyu4556.pixnet.net -

#9.臉型

臉型, 眉型, 唇型, 腮紅, 修飾 ... (弧度眉). 唇長4公分. 唇峰0.3公分. 唇底1.4公分. (船底型) ... (標準眉). 唇長4公分. 唇峰0.2公分. 唇底1.2公分. 於 elite.tut.edu.tw -

#10.美容乙級10張紙圖&評分重點

眉型:有弧度(不可有角度或直線眉)。 眉色:勻稱、自然。 唇型:唇峰不可太尖,下唇稍寬略呈船底型 ... 於 www.butyfor.com -

#11.【美妝課程】Lesson.2一字眉、角度眉紙圖技法

再來是講解眉型畫法: 《一字眉畫法》 (1)畫一條線均分三等分(我是以2公分為一單位,總長6公分在紙上練習) (2)與標準眉不同的是,一字眉沒有 ... 於 zoepear.pixnet.net -

#12.樹德家商九十學年上學期美容科第四次例行會議

術科課程請於期末前二週自行舉行期考,學期成績未達標準者,期末前一週自行舉行 ... 美顏術科:新娘紙圖,但畫睫毛部分,只可使用黑色色鉛筆描畫,不可使用墨筆。 於 163.32.86.17 -

#13.圓臉適合什麼眉型你畫對了眉型了嗎? - 人人焦點

相對於錐子臉的妹紙們來說,圓臉適合的眉形是特定的,因爲不同的眉形也會給人不同的氣質和感受。那麼圓臉適合什麼眉形?一起來看看吧。平眉平眉是最近很長 ... 於 ppfocus.com -

#14.【美容乙級紙圖範例】資訊整理& 人臉圖相關消息 - easylife.tw

美容乙級紙圖紙圖不限任何材質的材料! 修飾分別有: 5種臉型(修容. 腮紅) 5種眉型(標準眉型,角度眉型,直線眉型.柳葉眉型,小弓眉型) 5種眼影(浮腫眼型,單眼皮,下垂眼 .. 於 easylife.tw -

#15.財團法人萬能科技大學辦理「2021亞洲盃時尚造型創意競賽」.pdf

評分標準. A-1時尚創意新娘造. 型組(動態組). 5分鐘. 賽前完成. 現場整理. 1. 主題:藝術展現,以客家文化為發 ... 可使用競賽提供款式紙圖,也可自己繪製服裝設計圖。 於 www.ncyu.edu.tw -

#16.如何根據眉骨修眉、畫眉? - GetIt01

(這張圖應該是我見過眉形和眼型最搭的一張圖了吧,贊爆!) 我是一個標準無眉星人,基本只有一半的眉毛,而且長得很亂,這是我自己畫了很多 ... 於 www.getit01.com -

#17.HAPADO瑞士麥飯石系列~不沾深炒鍋HAP-319 - i郵購

淨重:930g○尺寸:直徑-310mm○高度-90mm;底厚-4mm○材質:鋁合金/電木/強化玻璃○SGS檢驗合格、符合食品容器標準. 於 www.postmall.com.tw -

#18.彩繪標準眉及彩妝基本認識 - 愛美不打烊

2012.3.12第二堂的新秘課上星期純鳳老師教我們畫紙圖的標準眉這堂課則是教我們將標準眉上色~課堂上,純鳳老師備她的彩盤讓我們分組使用因為沒有拍下課堂上的過程, ... 於 nitalove.pixnet.net -

#19.畫眉紙- 優惠推薦- 2022年1月| 蝦皮購物台灣

買畫眉紙立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購 ... 劃眉毛神器眉型學畫眉毛初學者練習冊標準眉形的眉貼化眉毛的模具眉型輔助器完美 ... 於 shopee.tw -

#20.2018 TSIA國際美業菁英賽

美容類:靜態面具/ 靜態創意紙圖/現場新娘彩妝或宴會彩妝,分社會/學生組各取前三名。 ... 評分標準:主題創意30%、整體造型40%、藝術觀點30%. 於 www.tsiatw.org -

#21.【美妝課程】Lesson.2一字眉、角度眉紙圖技法

眉毛練習圖- 《一字眉畫法》(1)畫一條線均分三等分(我是以2公分為一單位,總長6公分在紙上練習)(2)與標準眉不同的是,一字眉沒有眉峰,沿著直線繪上毛流眉頭, ... 於 1applehealth.com -

#22.競賽簡章 - 藥用化妝品學系

評分標準. A-1. 時尚創意新娘造型組(真. 人現場動態組). 5分鐘. 賽前完成 ... (4) 紙圖用具要自行需帶。 ... 國家美容乙級檢定新娘設計圖為標準,以A4 圖紙規格。 於 cmuscc.cmu.edu.tw -

#23.美容乙級紙圖得分要點1/十張臉部化粧技巧設計圖配分&評分...

足夠了解美容乙級紙圖的考試評分重點是準備考試的必要條件。 ... 【美容】乙級證照(一) 方形臉(A) 單眼皮、長鼻| 美容乙級紙圖評分. 眉毛的眉流可以用咖啡色、黑色的 ... 於 carewikitw.com -

#24.Pin by Iris on 畫眉作品 - Pinterest

更多類似釘圖 ... 眉尾處呈現下垂,使表情顯得可憐、委屈. 下垂眉 ... 標準眉. 適合各種臉型. Iris畫眉作品 · 過程是很重要的,不斷的練習才能使自己越來越進步. 於 www.pinterest.com -

#25.方臉、圓臉配什麼眉型?集美尚妝學院分享紋繡那些事 - 壹讀

圖一這位女士臉型較方,上庭較短,眼間距有點寬,五官較散。面相學上眉毛有缺口,意味著非常不吉利。可以考慮做個標準眉和美瞳線,將五官往中間聚集 ... 於 read01.com -

#26.2021年HBC國際盃美業暨網路作品技藝競賽

口國際眉藝素描動態組(假). 5.口國際丙級整髮組(第一題) 20. ... 口國際蘊眉紙圖靜態組 ... 國際扇型冷變組(假假) | 35分| 假髮「合分區,以丙級檢定標準為主。 於 cosmetic.nutc.edu.tw -

#27.紙圖眉毛

(3)同標準眉,眉峰定位2/3處,並沿線繪上毛流。. (1)眉頭顏色要淡!. 如果畫太深會有太強勢、太兇的感覺. 了解臉型修飾後,再來就是眉型與臉型搭配,紙圖上眉型 ... 於 www.sportsems.co -

#28.2020 技藝達人市長盃暨OMC 世界盃國手權選拔賽競賽規則

眉型紋繡. 3,000 元C1.時尚名媛化妝2,000 元D16.法式珠繡. 1,500 元 ... D24.華麗新娘紙圖組. 1500元. D25.標準冷燙. 1500元. D26. 霧眉靜態組A. 於 www.omctw.org -

#29.韓式半永久絲飄眉|1111進修課程

紋繡不是靠假皮、 靠紙圖、靠素描、而是不斷的一次次練習真人的操作. *真正韓國繡眉技術,不是 ... 眉型練習:挑高眉、標準眉、男士眉、一字眉 • 3D立體線條分解練習 於 www.1111edu.com.tw -

#30.火爆全網 最完整線上機飄大全(內附下單連結) - 女王駕臨

一.紙圖線條畫法 · 二.機器飄眉技法紙圖訓練 · 三.假皮練習方法 · 四.真人操作流程. 於 fuciemmayangshuijinyang.easy.co -

#31.紙上眉毛教畫一步一步標準眉 - 秀美派

紙上眉毛教畫一步一步標準眉,在紙上練習化線條畫自然眉毛,新手一般都是在基礎紙上練習, ... 3、直線鏈接A點到B點爲眉坡(眉頭向眉峯秒直線下圖). 於 m.xiumeipai.com -

#32.所以才美得清麗動人(組圖)|一字眉 - FPGAB

【美妝課程】Lesson.2一字眉,角度眉紙圖技法@ 【梨子,愛亂滾… ... 眉型的適合臉型: 一字眉:適合長型臉角度眉:方型臉標準眉:各種臉型皆合適再來是講解眉型畫法: 於 www.skystormsbks.co -

#33.【美妝課程】Lesson.1標準眉型紙圖技法 - 梨子,愛亂滾

今天教的是「標準眉」的紙圖技法,聽老師說這個可是乙級美容師的考題之一喔! 要畫出標準眉型並不難,但是如何徒手畫的好又快,可就是一門學問囉! 於 zoepear.pixnet.net -

#34.2021年HBC國際盃美業暨網路作品技藝競賽2021 HBC ...

... 標準冷燙靜態組. 113.口國際創意化妝設計圖靜態124. ... 口國際蘊眉紙圖靜態組 ... 國際扇型冷燙組(假) | 35分| 假髮「含分區,以丙級檢定標準為主. 於 www.tybeauty.org.tw -

#35.美容乙級紙圖教學 - Monacom

詳細課程如下,, 美容乙級執照班, 化妝設計紙圖1, 術科考試內容與流程說明, 五官修飾解析,眉型、唇形實際操作, 化妝設計紙圖2, 紙圖,眼線、眼影示範及實際操作, 化妝設計紙 ... 於 www.monacomtano.co -

#36.7-ELEVEN線上購物中心–最貼近您的線上購物網

本網站建議使用IE 11、Chrome 40、Firefox 45、safari10 以上版本,以獲得最佳瀏覽體驗。 如使用非以上瀏覽器或較舊版本瀏覽本網站,可能部分網頁的呈現會有破圖或版面跑版 ... 於 shop.7-11.com.tw -

#37.2021 NTT 美容線上競賽簡章

第05組.國際標準冷燙3色職人就業組-假人頭影片示範 ... 第31組.國際紋繡-霧眉組(3D PU皮)-4K影片示範 ... 國際乙級化妝設計圖競賽組(紙圖) □ 26.國際創意化妝設計圖 ... 於 ntt.org.tw -

#38.眉型練習圖下載的評價費用和推薦,PINTEREST、EDU.TW

【紙妝本】【專業】J款標準眉紙上畫眉圖紋繡眉毛練習初學者練眉素描本眉形練習冊... 化妝入門彩妝練紙妝練習眉眼唇臉手繪畫圖妝面設計圖眉型練習冊. 於 edu.mediatagtw.com -

#39.眉型練習- 飛比價格- 2022年1月PTT與DCARD推薦網拍商品

阿里山#眼影練習冊全套彩妝練習本化妝練習紙眉形眉型暈染練習冊2021眉毛 ... 劃眉毛神器眉型學畫眉毛初學者練習冊標準眉形的眉貼化眉毛的模具眉型輔助器完美眉型眉型畫 ... 於 feebee.com.tw -

#40.課程消息 - 高雄市美容職業工會

... 介紹從正確臉部清潔,護膚標準流程,蜜蠟脫毛、去角質技巧,紙圖教學,化粧品辨識及消毒技能,大小舞台妝,黑白攝影妝,新娘妝等各式彩妝教學(可考美容乙級技能檢定)。 於 www.bak.org.tw -

#41.眉型意象感探討研究The Hidden Imagery of Eyebrows - nhuir

1.以國家乙級技術士技能檢定中之5 種臉形修飾紙圖及標準臉型紙圖之適用眉形作為本研究之樣. 本。眉型的選取由檢定參考書籍及20 名學生繪製後,經3 位美容科教師投票選取最 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#42.【標準眉紙圖】紙圖教學~眉毛(一)@引領對彩... +1 | 健康跟著走

由中線向左右留1公分, 再量出左右4公分的眉寬, 中間找到2.6公分做為眉峰的定位。 找出眉峰的高度,眉峰 ... , 呼~~~綿羊終於整理好乙級美容紙圖的眉型尺寸囉!熱騰騰的來 ... 於 tag.todohealth.com -

#43.紙圖教學~眉毛(一) @ 引領對彩妝造型有興趣的朋友 ... - 隨意窩

紙圖 的眉毛畫法? 我們來看如何下筆吧? pic1 一. 首先使用完稿尺~點出眉毛長度,(假設總眉長為4.3cm) 輕點上小記號喔 pic2 二. 眉毛高點(假設眉峰處為2.6cm,挑高為0.7cm) ... 於 blog.xuite.net -

#44.美容乙級10張修飾紙圖

美容乙級10張修飾紙圖時間:30分鐘方型臉圓型臉長型臉倒三角形臉菱形臉. 於 nina44418.pixnet.net -

#45.紙圖眉毛60秒教你畫紙圖/標準眉 - Pbhcl

60秒教你畫紙圖/標準眉. 美容乙級證照考試的紙妝指定圖,總是讓人充滿好奇心感! 這10加1張的紙圖考題讓不少考生吃盡苦頭, 讓人誤以為畫紙圖和會畫畫有關(! 於 www.mytiko.co -

#46.初學者怎麼在紙上畫眉形?—至誠臻紋繡 - 每日頭條

4、找到畫線條「虛實虛」的的感覺之後,大家就可以在A4紙上面畫標準眉形了. 畫任意一條水平直線,確定眉毛長度為6CM,並均分為三等分(下圖). 於 kknews.cc -

#47.壹、家政職群【核心主題-美容】教學活動設計

學生能學會標準眉型的紙上化妝。 ... 十一)學生實際操作練習彩妝紙上化妝(圖 ... 其是眉型的美化,必須先認識眉型,瞭解標準眉型,養成心中有眉的習慣,如此畫出. 於 www.kpvs.ntpc.edu.tw -

#48.中國化妝史

眉料. • 磨石黛的石硯在漢墓裏多有發現,說明這種化妝品在漢代 ... 命畫工畫《十眉圖》,所繪之眉有鴛鴦眉、小山 ... 辭,可見長眉仍是這個時代的審美標準。 於 imod-fms.csu.edu.tw -

#49.美容乙級骨骼圖美容乙級- 肌肉 - Wvabaw

美容乙級骨骼圖美容乙級. 美容乙級紙圖,肌肉,骨骼抽題, 圖書, 考試用書在旋轉拍賣 ... 腮紅) 5種眉型(標準眉型,角度眉型,直線眉型.柳葉眉型,小弓眉型) 5種 ... 於 www.startery.co -

#50.專業基本能力本位學習目標

105 學年度第1 學期美容科各年級實習科目專業基本能力本位及指標標準如下: ... 標準眉型的比例和特殊眉型的差異性。 ... 能在30 分鐘內在紙圖上畫. 出三種眉型(一字 ... 於 www.tdvs.chc.edu.tw -

#52.【臉型VS眉毛】你最適合哪種眉毛,看完這篇就知道|妝容分析

#鵝蛋臉-標準眉. 說真的鵝蛋臉你畫長畫短畫粗畫細都是沒關係的,人生勝利的臉形,但如果畫上 ... 於 ibeautyreport.com -

#53.BonTon 套刷組合5支入雙頭紙圖設計刷組B05-2

集合美容界專業人士、評審老師使用經驗,打造出這套多功能紙圖設計專用刷具, 一套即可完成證照考試、彩妝比賽所有紙圖妝容。 活用正確的紙圖刷具,能加強對 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#54.美容乙級美容丙級專業補習班采風整體造型學苑

紮馬尾、基本點圖、典藏造型(A) ... 標準眉、一字眉修眉、畫眉、染眉(真人操作) ... 各種眼形眼妝基本畫法(紙圖) 畫眉、畫唇、鼻影(真人操作). 於 www.101style.com.tw -

#55.眉型教學

眉型有分很多種 標準眉,有角度眉,韓式平眉,弓形眉,短眉,粗平眉等各種眉型的畫法, 這是一張老師給我練習的一張簡易的紙圖練習了解各種眉型的畫法. 於 queena199302.blogspot.com -

#56.幫老屋整容還不夠團隊咬牙經營盼正向循環| 文化 - 中央社

1 天前 — 房市熱2021年售屋財產交易所得計算標準調升 · 桃園2名員工確診大同:不影響 ... 與文化局多番激盪與討論加上修繕工程,時間成本驚人,種種眉角及投入 ... 於 www.cna.com.tw -

#57.實用!眉型精修設計課程-教您畫眉及修眉的課程|台北彩妝課

利用畫紙圖培養眉型美感到熟悉眉毛的生長,接著開始知道原來自己的眉毛是怎麼回 ... 韓系平眉、標準眉、歐美眉型的介紹. *利用紙圖畫出好看的眉型比例. 於 vivianhou.com -

#58.明新學校財團法人明新科技大學函

9口紋繡眉組組(假皮). 10.3D美睫魔法師(假人頭) | 11.6D美 ... 口乙級化妝設計圖作品完成組(紙圖). 「2. 創意化妝設計圖作品完成組 ... 6口標準冷漫作品完成組(假人頭). 於 cosmetics.ntin.edu.tw -

#59.婕琳國際紋繡藝術學院 - holkee

紙圖 修眉畫眉的技巧以及握筆練習○10分鐘快速畫出對稱眉毛○認識紋繡色彩學○認識植物性色乳以及配色方法○霧眉的握筆練習○如何辨別膚質❰油•乾•中•敏感性❱並判斷入 ... 於 www.holkee.com -

#60.車厘子|43° South與1887塔斯車厘子4大分別爽嫩香甜揀邊隻?

... 但要成為「43° South」盒內的車厘子需要經過層層篩選及達到指定標準,倘若品質 ... 請按圖看「43° South」與「1887」塔斯車厘子的分別(測試品種 ... 於 www.hk01.com -

#61.【美容】乙級證照(一) 方形臉(A) 單眼皮、長鼻 - Ariel Hsu的 ...

Tip:眉峰約抓2.1~2.2 cm高點,然後轉折向下,短眉尾端不可低過眉頭高度,也不可低於耳朵。 ... 【美容】乙級證照 | 乙級紙圖考試技巧要領. 於 arielhsu.tw -

#62.紙圖眉毛 - Ayvgc

紙圖標準眉 畫法。最好的眉型就是最適合自己的眉型,眼,三個部門都有專業的老師為您服務。 仿真繡眉/ 自然飄眉/ 3D立體飄眉/ LQ多層次飄眉/ 修改壞眉/ 開運眉/ 韓國 ... 於 www.lightthewayink.co -

#63.美容乙級技術士:紙圖設計及練習寶典 - 博客來

書名:美容乙級技術士:紙圖設計及練習寶典,語言:繁體中文 ... 嘴型的比例標準眉弓型眉角度眉直線眉單眼皮眼型浮腫眼型上揚眼型下揚眼型凹陷眼型鼻頭大鼻型粗又塌的 ... 於 www.books.com.tw -

#64.2019年台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽

口世界紋繡霧眉片狀組(假) 59.口全國蘊眉紋飾初級認證組82. ... 口世界蘊眉紙圖靜態組139. ... 世界扇型冷燙組(假)135分」 假髮「含分區,以丙級檢定標準為主。 於 q03.tajen.edu.tw -

#65.女人,妳最美(倒三角型臉部修飾) - 鐵球的杜鵑窩

這張紙圖的特徵是:倒三角型臉,上揚眼形,粗又塌鼻形。需針對眼、眉、鼻、唇及臉型作修飾。 ... 宜畫標準眉,也就是眉鋒稍有弧度的眉型。 於 blog.udn.com -

#66.美容乙級證照班| 摩登美容丙級教育學苑|美容丙級

紙圖 單元. 1.設計圖 2.新娘紙圖3.紙圖模擬考. 彩妝單元. 1.新娘妝2.攝影妝3. ... 經驗證照講師,精準掌握美容初學者教學要點及考試評分標準,引導學員建立深厚基礎。 於 www.mow.com.tw -

#67.乙級美容:臉型與眉型之修飾、尺寸圖(進階)

呼~~~綿羊終於整理好乙級美容紙圖的眉型尺寸囉!熱騰騰的來跟大家分享…… *弧眉(適合▢、 ▽ 臉型) *角度眉(適合◯ 臉型) *一字. 於 tinasheep1.pixnet.net -

#68.一個喜極而泣的紙圖學習故事

她還說:「我不斷的在驗證老師所提出的學習紙圖觀念,畫好紙圖不用背一大堆的 ... 如何將各種臉型修飾成標準臉型,然後在眉型、眼影等地方作微調。」 於 paper-makeup.blogspot.com -

#69.标准眉图片纸上图片- 搜狗图片搜索

点击切换缩略图模式. 高清; 最新; 大尺寸; 中尺寸; 小尺寸; 免费使用和共享. 眉毛; 眉形; 眉头; 眉笔; 眉粉; 画眉; 画法; 眉尾; 纹眉; 眉峰; 纹绣; 脸型; 修眉; 雾状眉 ... 於 pic.sogou.com -

#70.[彩妝步驟+影片] 手把手教你×超詳細畫眉技巧(眉型掌握+上色 ...

眉中:決定眉毛粗度的重點區,顏色比眉頭濃,要勾勒出眉峰 ... 其實也不是說眉尾位置絕對是在這條線上,只是說這是標準位置,. 於 karen841221.pixnet.net -

#72.紙圖教學Instagram posts

完美造型國際有限公司好友取經第三天#小程彩妝造型#創意紙圖#紙圖教學 ... 美容乙級方型臉標準眉型倒勾畫法 紫、橘紅、黃、綠、藍Facechart by 晏寧 ♀️ ... 於 gramhir.com -

#73.紙圖眉的畫法... - 靚美學-台南霧眉/臉部保養/清粉刺/美容丙乙級 ...

今天來分享~紙圖眉的畫法紙圖是美容乙級必考項目眉型的畫法很多先分享其中一種1.畫眉工具2.先看看未上色之素顏圖(呵呵) 3.4. 以2B自動鉛筆先畫出基準 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#74.美容乙級紙圖教學Instagram posts (photos and videos) - Picuki ...

Explore Instagram posts for tag #美容乙級紙圖教學- Picuki.com. ... 要協助考試順利,考上後,以後當幸運模特兒,收費標準會比行情好! 有部份更新,再爬文! 於 www.picuki.com -

#75.乙級紙圖

課程說明:結合彩妝修飾理論與繪畫技巧,以美容乙級彩妝設計紙圖考題為基礎,透過三庭五眼、標準臉型認識,進而學習各種眼型、鼻型的修飾重點,並解決背尺寸仍無法克服 ... 於 www.gustavoblanco.me -

#76.美容乙級保證班

獨家考試秘笈,比照現場考試標準,讓你懂得抓分要領,讓你突破重圍,一次考上! 護膚,彩妝,衛生技能,紙圖,多次模擬考。 真正不限時數,堂數,循環練習一直上到考前 ... 於 www.fashion-ca.org.tw -

#77.美容乙級紙圖課程--教你用最快的速度練會紙圖

你是否曾經有過一段不論如何賣力練習紙圖, 畫眉毛難對稱、畫眼影有結塊、 有界線、畫鼻影抓不到方法, 不是太深、就是太淺、畫唇彩像賭博…等等問題。 於 perry88717.pixnet.net -

#78.常用眉型款式及高中生青睞忠誠度之探討研究作者

一)了解標準眉、直線眉、柳葉眉的畫眉技巧重點。 ... 這種眉毛自然、大方是所謂的白搭眉,適合所有臉型,所謂的標準眉,就 ... 圖三、標準眉紙圖. 於 www.shs.edu.tw -

#79.标准眉图片纸上画法(第1页) - 要无忧健康图库

该页主题为标准眉图片纸上画法的图片集,内容包含有标准眉图片纸上画法标准线眉画法与设计标准眉图片纸上画法既然是标准眉,那么肯定是有规律可循的,如上图所示, ... 於 yao51.com -

#80.紙圖設計

線上免費製作比較圖:比較圖模板及設計素材 · #美容乙級紙圖#彩妝教學#臉型修飾#眉眼唇型調整 · 紙點子設計網 · 四技二專甄選入學一般組家政群生活應用類美容紙圖設計眉型與 ... 於 www.rantasa.me -

#81.『真人眉型與紙圖設計---眉型』教學活動設計

單元名稱, 真人眉型與紙圖設計---眉型, 教學時間, 4節/200分鐘. 單元內容 ... 教學資源, 學習講義、鉛筆、尺、橡皮擦、安全眉刀、面紙 ... 一)示範標準眉型畫法. 於 md1.mdhs.tc.edu.tw -

#82.美容乙級課程介紹

美容乙級紙圖. 紙圖不限任何材質的材料! 修飾分別有: 5種臉型(修容. 腮紅). 5種眉型(標準眉型,角度眉型,直線眉型.柳葉眉型,小弓眉型). 5種眼影(浮腫眼型,單眼皮, ... 於 pop76326b9e.iwopop.com -

#83.美容乙級技術士: 紙圖設計及練習寶典| 誠品線上

美容乙級技術士: 紙圖設計及練習寶典:美容乙級的應考重點之一,便是紙圖設計的 ... 長鼻型嘴型1嘴型2眼線1眼線2眼線3Part3 設計圖描繪練習標準眉弓型眉角度眉直線眉 ... 於 www.eslite.com -

#84.紙圖眉形-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪兒購買紙圖眉形?當然來淘寶海外,淘寶當前有136件紙圖眉形相關的商品在售。 在這些紙圖眉形的層數有1層、2層、3層和4層等多種,在紙圖眉形的抽數有680抽、480 ... 於 world.taobao.com -

#85.乙級美容證照一次上..第五篇紙圖畫法解析

十)菱型臉不帶任何角度,平直眉 (新娘)標準臉型略帶角度,標準眉 畫方型臉的眉毛來做示範: 步驟: 1.在紙圖上找出眉毛位置,先畫出適合的眉型外 ... 於 chensh228.pixnet.net -

#86.教室環境/ Environment - 美容乙級|美容丙級|美髮乙級|美髮丙級 ...

妍囍美容美髮造型學苑-台北、桃園、中壢、新竹、專業美容美髮教學機構;美容丙級、美容乙級、美髮丙級、美甲教學、新秘課程、美容美髮教學、飄眉教學、美睫教學、紋繡 ... 於 www.yxci.com.tw -

#87.在纸上标准眉画法图片展示 - 贴画网

在纸上标准眉画法图片展示 ; 眉毛画法…_来自高袁静楠的图片分享-堆糖 ; 通过专业机械上的高速微针根据设计好的眉型眼线使 ; 第二步:我们用小斜角眉刷沾取眉粉上色. 於 9779.info -

#88.眉型練習冊的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

眼影練習冊全套彩妝練習本化妝練習紙眉形眉型暈染練習冊2020眉毛 ... 劃眉毛神器眉型學畫眉毛初學者練習冊標準眉形的眉貼化眉毛的模具眉型輔助器完美眉型眉型畫卡抖音 ... 於 biggo.com.tw -

#89.2022 璀璨嘉藝˙玩美起飛市長盃全國時尚創意競賽暨展演秀簡章一

標準 冷燙(國中組). D3.扇型冷燙. D4.創意包頭設計. D5.創意編髮設計. D6.創意剪染造型. E、美容靜態組. E1.紋繡眉. E2.乙級華麗新娘紙圖. 於 www.ylsh.hlc.edu.tw -

#90.2016年城市盃全國美容美髮技藝競賽(個人報名表)

標準 冷燙現場組(假)標準冷燙現場組(假)標準冷燙現場組(假)標準冷燙現場組(假), 17. ... 乙級紙圖現場組乙級紙圖現場組乙級紙圖現場組乙級紙圖現場組, 36. 於 cam.tpcu.edu.tw -

#91.國家美容乙級保證班

... 規範自八十一年起開辦以來,隨著時代變遷與美容專業領域擴展,已隨之修編,乙級檢定技能的標準,著重於職業道德、 ... 紙圖教學, 方形臉, 五官修飾解析, 眉型修飾. 於 www.mcci.com.tw -

#92.纸上眉毛画法教程,零基础及初学者纸上眉毛一步一步画法 - 凡华网

纸上眉毛教画一步一步,零基础及初学者纸上眉型画法-标准图解:. 纸上眉毛的画法第一步:准备好素描本(或者白纸)、2B铅笔、直尺、橡皮。接着在纸上画 ... 於 www.fhsas.com -

#93.标准眉的在纸上的画法图解 - 百度知道

怎样在纸上画好标准眉?最好能详细点。带图要一对。。... 怎样在纸上画好标准眉?最好能详细点。带图要一对。。 展开. 我来答. 於 zhidao.baidu.com -

#94.紙圖修羅場-好眉毛、不畫嗎? - jitsuyo1217的部落格:: 痞客邦::

由於方型臉不能有角度, 所以眉型只能畫帶弧度的標準眉。 (我記的倒三角形臉也是用這個). 於 jitsuyo1217.pixnet.net -

#95.04-04 - 美容設計圖繪畫技能之研究

以各種不同繪畫技能與配色原則,作為美容設計圖考試標準範例,以有效率且精緻的手法繪. 畫出一系列的彩妝設計圖, ... 關鍵詞:美容設計圖、彩妝紙圖、美容證照. ABSTRACT. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#96.你的眉毛畫對了嗎?臉型X眉型組合對了 - Yahoo奇摩

#鵝蛋臉X標準眉. 鵝蛋臉本就不需做過多修飾,所以標準眉最是合適,簡單的眉型就能襯托出臉型和五官 ... 於 tw.style.yahoo.com