小手臂刺青價格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ÉlisabethCouturier寫的 當代攝影的冒險:不拍安全照片!看這勇敢實驗、大膽創造的30多年,為你的影像才華找到出口 和馬克.班內可的 怎麼有人研究這個?──法醫昆蟲學家的搞笑諾貝爾報告都 可以從中找到所需的評價。

另外網站刺青包手價格也說明:巴洛克花臂#原手臂圖騰刺青非雙囍出品保留部分舊刺青, 以平安曼達拉&獅子 ... 圖算是哪種風格台北有沒有推薦的刺青師還有就是原本小臂上就有一個刺青 ...

這兩本書分別來自原點 和先覺所出版 。

台南應用科技大學 生活應用科學研究所 姜寶瑜所指導 向 翊 欣的 中國傳統圖騰應用於時尚彩繪設計研究-以人體彩繪為中心- (2012),提出小手臂刺青價格關鍵因素是什麼,來自於中國傳統、圖騰、時尚、人體彩繪。

最後網站文字刺青- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月 - 伍楚瑩j則補充:溫馨小提醒目前《粉紅喵刺青》總共有三位女刺青師,刺青風格也更加多元淘寶海外為您精選了手臂刺青圖案相關的553個商品,妳還可以按照人氣,價格, ...

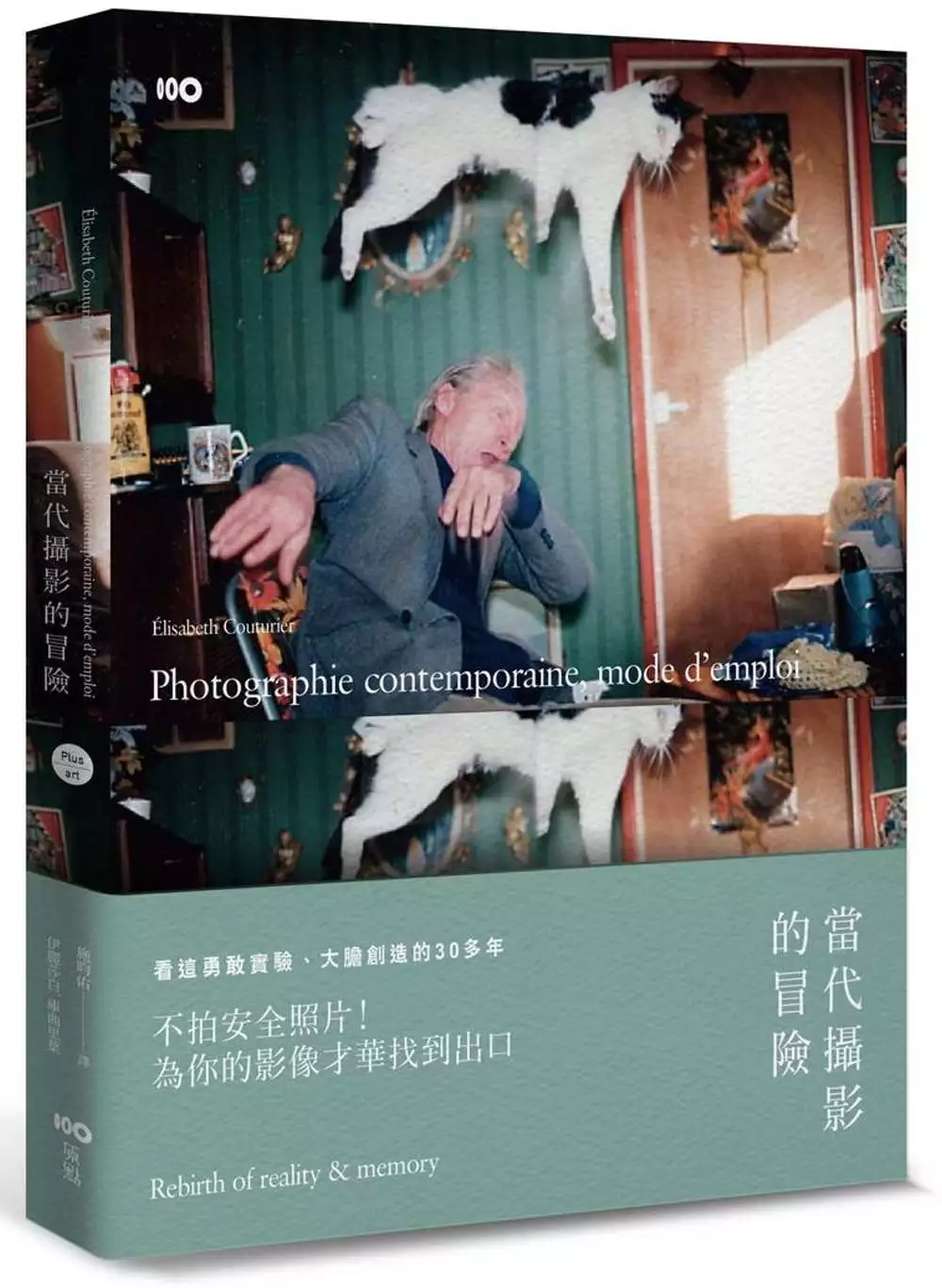

當代攝影的冒險:不拍安全照片!看這勇敢實驗、大膽創造的30多年,為你的影像才華找到出口

為了解決小手臂刺青價格 的問題,作者ÉlisabethCouturier 這樣論述:

攝影發明近200年,不再拍安全照片! 看這勇敢實驗、大膽創造的30多年 當代攝影,變了什麼?什麼變了? ◎台灣版獨家封面,英國攝影家Richard Billingham正式授權,影像出自他拍攝酗酒老爸與刺青老媽的系列代表作 ◎數位時代,重新界定──時間、尺幅、真實、序列、故事,告訴你當代攝影,到底變了什麼? ◎看見全球精采之作,認識北歐、美國、英國、非洲、德國、法國、中國的當代攝影風景 ◎從肖像、裸體、靜物、風景、彩色/黑白等類型,看懂當代的勇敢顛覆與大膽實驗 ◎反思報導攝影、商業廣告、時尚攝影,提出網路與數位時代的新觀點 ◎收錄貝克夫婦、葛斯基等30位名家及關鍵

攝影集介紹、當代攝影知識、關鍵詞及大事紀 「我不認為我可以透過別人的眼睛看見世界,但我可以捕捉一種態度,或是一種樣貌。」──辛蒂.雪曼 【沒有事先公告,沒有生活巨變,沒有革命宣言】 是什麼變了?讓當代攝影和傳統攝影畫上分水嶺;攝影是記憶的圈套,是一面反映過去的明鏡?人類命運的預言?從永恆偷走的百分之一秒?抑或死亡的現代化身? 爲什麼攝影家不再力求中立,開始建構複雜的故事線?為什麼當代攝影,沒有攝影家貝克夫婦,就不會是今天的樣貌? Andreas Gursky的巨幅作品有何特色,為何收藏價格不斷翻新,成為拍賣市場的明星?早在30年前,Cindy Sherman就懂得

自拍魅力,奠定自拍肖像女教主的地位?Larry Clark如何透過記錄吸毒成癮的青少年,型塑傳奇地位,吸引死忠粉絲?Thomas Demand為何是惡作劇的影像大師?Nan Goldin自陳,我攝影,因為思念許多人,姐姐的自殺如何開啓了她攝影的契機?Paul Graham如何在世界奔波,逐步建構出他帶著歷史與詩意的經典「隨拍美學」?Martin Parr有何等異於常人的文化觀察,堪稱當代攝影的嘲諷大師? 1980年代開始,攝影被大翻轉,舊有的分類方式,諸如家庭隨拍、紀實攝影、報導攝影遭到激烈的挑戰。同時,又深受當代藝術的啟發,過去半個世紀,當代攝影猶如一場冒險遊戲,在世界各地陸續崛起,以

各種爆炸性的風格、美學、觀念衝擊人心。當代攝影家著重的不只有攝影技法,所謂拍出一張「好」照片的「傳統美學」框架,早已是落時的想法。要突破,就得顛覆過去,他們所追求的是如何透過攝影,表達自我的世界觀。 實驗、觀念、異議、跨媒材、解構、異議…… 【用大膽、個性化、超越當代的視覺,看見不一樣的世界】 攝影不再只有構圖、光線、快門擊發,亦或是凝結瞬間的複印美學等簡單表現,而是積極開發──影像創新、複合媒材、特殊裝置、藝術行動……,近50年來,許多充滿天份的藝術家,陸續為這門相對年輕的藝術形式注入新血,為當代攝影注入一股全新能量,並在各大藝術拍賣市場上締造高成交價。 《當代攝影的

冒險》透過各種有趣的命題,闡述當代攝影之道,描繪了當代攝影的豐富景象,洞悉攝影從1960年之後爆炸性發展的主因,檢視不同風格、技術和創作方式,並為當代攝影的社會角色,提出了一個更深刻的理解。書中除了規劃「10個主要的當代攝影概念」、「20個當代攝影的時間脈絡」、「30位當代最重要的攝影家」外,更有攝影者想學習、瞭解、理解、比較想法、並且深入討論緣起、創新、類型、手法、代表影像及國際風景。 【看當代攝影名家,怎麼說!】 「到了最後,我有興趣的事情,並不是去創造真實,而是真實自身。儘管很多東西看起來不該在這個地方出現。這些照片是完美的人造品。」——安得列斯.葛斯基(Andreas Gurs

ky) 「我在時尚攝影中看夠虛假的的臉龐、裸體、私人生活和風景了,我的感傷之旅系列和他們完全不同。這就是我的宣言。」——荒木經惟(Nobuyoshi Araki) 「讓我們感興趣的物件,都不是帶著美學意識創造的……他們的外表形式上有很大差異,我們利用攝影作為工具,試圖去分類並設定比較他們之間的形式。」——貝克夫婦(Bernd and Hilla Becher) 「事實上,青少年是生命中唯一真實的時刻。」——里斯.薩法提(Lise Sarfati) 「我的作品大多是關於記憶。」——南.高丁(Nan Goldin) 「攝影顯示了位在權利關係內或外可見的事實和信號。」—

—尚–路克.莫林(Jean-Luc Moulene) 「我環顧四周,觀看我的同伴在做的事情,並且問我自己『我和正在發生的事情有什麼關係?』我發現當代生活有一個巨大的扭曲。」——馬丁.帕爾(Martin Parr) 「我不認為我可以透過別人的眼睛看見世界,但我可以捕捉一種態度,或是一種樣貌,讓人們覺得我做得到。我欣賞人們為何選擇他們自己的樣貌,但我無法知道他們的真實經驗。」——辛蒂.雪曼(Cindy Sherman) 「對我來說,我本質上的模範依舊是畫家,一個所需的工具和媒材都在手上的工匠,從頭到尾都知道該怎麼創造他正在面對的物件。對攝影來說,這幾乎是可能做到的。」——傑夫.沃

爾(Jeff Wall) 「最讓我震驚的事情是,美國文化似乎都指向青少年,但又不直接討論。對我來說很重要的事情是,青少年看我的電影,可以看見自己。」——賴瑞.克拉克(Larry Clark) 「我試著永不滿足,這樣的話我就會持續挑戰我的精神。」——杉本博司(Hiroshi Sugimoto) 作者簡介 伊麗莎白.庫曲里葉(Élisabeth Couturier) 記者、藝評家以及電視的藝術節目製作人。她固定為《相伴巴黎》(Paris Match)供稿超過十五年時間,文章散見於不同報章雜誌,其中包含《藝術新聞》(Art Press)等專業刊物。她每個星期也在「法國文化」電台

有一個討論當代藝術的節目。她也是「當代」書系的總編輯,目前出版有《產品設計,怎麼回事?》(Talk About Design, 2010)、《當代建築的靈光》(Talk About Contemporary Architecture, 2011)、《當代舞蹈的心跳》(Talk About Contemporary Dance, 2011)以及《當代花園的奇境》(Talk About Garden, 2012)。 譯者簡介 施昀佑 台大歷史系(2007),芝加哥藝術學院雕塑MFA(2014),譯有《攝影的精神》、《攝影師之魂》。 www.shihyunyu.com shihy

[email protected] CONTENTS 前言 1、什麼是當代攝影? 如何辨識當代攝影? 何時開始的? 一種內在的狀態? 值得學習的範例 2、當代攝影:什麼變了? 和時間的新關係 新的習作 排序,條列,分類 「非地方」的概念 訴說故事 3、從北到南 遙遠的北方––––斯堪地那維亞半島的當代攝影風景 遠離非洲––––非洲的當代攝影風景 冷冽大不列顛——英國的當代攝影風景 日耳曼的意志——德國的當代攝影風景 美式華麗——美國的當代攝影風景 法式格調——法國的當代攝影風景 中國進場——中國的當代攝影風景 溫哥華幫——加拿大的當代攝影風景 4、如果你喜歡…… 肖像 裸體 城

市 靜物 風景 繪畫的壯麗 彩色照片 黑白照 5、聚焦在…… 廣告中的攝影 時尚攝影 報導攝影 6、當代攝影關鍵字 攝影書 攝影蒙太奇 實物投影 快照亭 變形 攝影絹版印 7、當代攝影大事紀 8、30當代攝影家 荒木經惟 貝克夫婦 維拉里.柏林 穆罕默德.布洛伊薩 賴瑞.克拉克 湯瑪斯.迪曼 雷門.迪帕東 里內克.德克斯塔 大衛.高布萊特 南.高丁 保羅.葛拉翰 安得列斯.葛斯基 堪帝達.侯佛爾 威廉.克萊茵 梁思聰 波里斯.米凱洛夫 山圖.摩佛肯 尚–路克.莫林 馬丁.帕爾 皮耶里與吉列斯 米蓋爾.里歐.布蘭科 蘇菲.里斯特修伯 里斯.薩法提8 安德列斯.塞拉諾 辛蒂.雪曼 馬立

克.昔迪比 湯馬斯.史特斯 杉本博司 傑夫.沃爾 張曉 8、附錄 攝影小知識 參考書目 何處看攝影 人名索引 圖片出處 INTRODUCTION 前言 我常捫心自問,我長久的熱情究竟從何而來?什麼樣的啓蒙,點燃了我對當代攝影的熱情? 是的,我清楚記得自己還是青少年時,我在臥室牆上貼滿了從《Elle》或《Vogue》雜誌剪下的時尚攝影的照片。那些我所精心挑選的照片,上頭還有理查.艾維東( Richard Avedon)、蓋.伯丁(Guy Bourdin)、威廉.克萊茵(William Klein)、塞吉.路丁(Serge Lutens)、莎拉.曼(Sarah Mann)、尚洛

普.昔耶夫(Jeanloup Sieff)等人的簽名。我也還記得,當我還只是藝術學院學生時,我總是在圖書館隨意翻閱《Interview》(訪談)、《攝影》(Photo)、《GEO》、《生活》(Life)、《相伴巴黎》(Paris Match)等雜誌,享受著那樣愜意的時光。隨著時間推移,進入80年代,作為一個剛出道的菜鳥藝評,我開始用新的視角觀看攝影。由於「錄像藝術」早幾年伴隨著藝術宣言和國際展覽先進入市場,在那時候,攝影才可以更名正言順地進入當代藝術市場,或至少說,人們開始謹慎地對待它了。 當然,在那之前,我也曾看過那些70年代前衛派先鋒們誇張行為藝術的黑白照,尤其是克里斯.波登(Chr

is Burden),他曾為了測試自己的勇氣(以及能力極限),站在離助理20英尺的地方,請助理朝他的手臂開槍,也曾將自己禁閉在學生置物櫃中五天。但我看這系列照片時,我注意的是他比極端更極端的行為,而並不關心他(普通)的影像品質。後來,有一群專注於地景藝術的藝術家,在自然環境中進行了壯闊的、充滿野心的創作計畫。特別是克勞德夫婦(Christo and Jeanne-Claude),他們兩人在邁阿密貝斯坎灣(Biscayne Bay),沿著島嶼邊緣放置了一整圈的粉紅色塑膠。還有羅伯.史密森(Robert Smithson),在猶他州的沙漠裡,放置一座1,500英尺(460公尺)長,15英尺(4.6

公尺)寬的石頭,取名為《螺旋堤防》(Spiral Jetty)。這些精心製作的照片選擇了彩色底片、在裝置原址拍攝、不受限於任何既有的攝影常規,最終在追求創新的藝術世界中得到了它的一席之地。 然而,以上這些挑戰都還不夠激進。一直到貝克夫婦(Hilla and Bernd Becher)他們帶著簡單的概念,嚴謹的科學態度拍攝魯爾河畔的鼓風爐照片,並將它們視為一系列雕塑作品時,才成為真正的轉捩點。在我為《藝術新聞》(ArtPress)撰寫辛蒂.雪曼(Cindy Sherman)系列作品《無題電影劇照》(Untitled Film Stills)的文章時,更感受到在藝術家挪用媒介的發展史上,正進

行著重要轉變——雪曼這系列小巧的黑白照開啓了新的篇章。她對於在鏡頭前扮裝的熱情,並非源自對分類的衝動,她在《無題電影劇照》中的每張照片,除了做為她短暫行為的記錄之外,都猶如一場惡作劇;表面上,照片看起來像是電影拍攝時的側拍,但根本沒有這些電影場景。這些照片破除了影像可證明真實這樣的神話,帶著觀眾進入了全然想像的敘事中。後來,相同的感受衝擊著我,在我探索傑夫.沃爾(Jeff Wall)的燈箱系列,以及尚–馬克.布斯塔曼特(Jean-Marc Bustamante)首件攝影劇畫作品時,發現他們的作品「在牆上」展現的力量和繪畫相比毫不遜色。此時,我看見某種全新的事物正在起步。 然後杜塞朵夫學派

(Dusseldorf School)出現了,並且蔚為風潮。安得列斯.葛斯基(Andreas Gursky)的全景視野,湯瑪斯.魯夫(Thomas Ruff)猶如強迫症般的肖像照系列,湯瑪斯.迪曼(Thomas Demand)看似真實的室內空間,與堪帝達.侯佛爾(Candida H間,與堪)偌大的圖書館,都鞏固了攝影的地位,成為優勢的前衛媒體。另外,羅伯特.梅波索普(Robert Mapplethorpe)的男性裸體,理查.普林斯(Richard Prince)視覺上顛覆的手法,與安德列斯.塞拉諾(Andres Serrano)著名的血與尿,這些爭議議題也在當代攝影中扮演重要角色, 於是

,從最初的行為藝術開始,到後來承接了極簡主義與概念藝術的理念,超過四十年的時間,攝影已發展成當今創作世界中,最迷人有趣的現象之一。攝影促成了形象(figure)的再興,但與過去明顯不同的是,攝影所代表的實驗、多元,與現代的「精神」,都同樣注入了新聞攝影、時尚攝影與商業攝影。不同「學派」相繼出現,除此之外,拜全球化所賜,人們亦開始關注過去較為陌生的區域,如非洲、北歐、中國等地的攝影。 我看著當代攝影一路的發展,至今是如此蓬勃。它再一次說明了藝術自我革新的強大動能;當有才華的視覺藝術家使用這個媒介時,使攝影宛若新生。然而我們應該了解以下這點:許多藝術家在致力於創新時,會先沉浸在傳統攝影史中,

去發掘前輩們值得欽佩之處,以及當中值得追隨的典範。而我,也遵循這條道路。在這本書中將呈現給讀者的,正是這場充滿崎嶇轉折的攝影探險之旅。 CH1 什麼是當代攝影?【如何辨識當代攝影?】 也許你的印象還停留在攝影就是一系列標準尺寸的黑白照片,那你就大錯特錯了。 從1980年代開始,一切事物都已經被翻轉。那些老字號的分類方式諸如家庭隨拍、紀實攝影以及報導攝影都已經遭到激烈的挑戰。為什麼?因為先鋒派藝術家現在將攝影(正式來說是達蓋爾〔Daguerre〕在1839年發明)當作一種媒材,就像是繪畫或是錄像。曾經,攝影的格式來自商業規格(例如「Click, Clack, Kodak」的柯達隨手拍),但這些

可複製的影像現在則是以各種形狀和尺寸現身。得利於新的影像拍攝、擷取、後製和印刷技術,美術館和藝廊得到新的自由,那些合宜中庸的比例,和傳統的尺寸已經是過去式了。 ◎巨幅作品的懾人細節 曾經,攝影受限於一種僵化的呈現方式,在壓克力(水晶裱)或玻璃面、加框與否之間選擇,但現在,一件作品一旦完成後,加上簽名和限定版數,總會以全新的型態現身藝術世界並尋求最大的視覺效果,並且能在任何大型繪畫或壁畫旁卓然而立。 舉例來說,英國藝術家漢納.柯林斯(Hannah Collins)將超過兩公尺高、五公尺寬的城市影像懸掛牆面,這樣尺幅的改變直接全面衝擊觀者:四色印刷和懾人的細節,當代攝影幾乎能和電影比肩而立了。除了

柯林斯之外,還有安得列斯.葛斯基(Andreas Gursky)巨大而全面的香港股票交易市影像、呂克.德洛荷(Luc Delohoye)的戰爭寬幅影像、派翠克.托索尼(Patrick Tosoni)讓人暈眩的「頂上」攝影,拍攝了放置在頭蓋骨上的毛髮。這些巨幅尺寸的作品通常以雙連作或三連作的方式呈現,清晰而響亮地指涉與傳統繪畫藝術的關係。同時,諸如佛羅倫斯.切佛里爾(Florence Chevollier)、大衛.高布萊特(David Goldblatt)和維特.伯金(Victor Burgin)的作品,都明確地試圖與中世紀的祭壇繪畫(Alterpiece)對話。 ◎結合文字與影像的拼貼視覺 更

進一步的革新則是當代攝影對作品強度的要求:加拿大藝術家傑夫.沃爾(Jeff Wall)的燈箱或是日本藝術家森.万里子(Mariki Mori)表現出毫不遜於廣告的魅惑。當然也還有巴巴拉.克魯格(Barbara Kruger)的巨幅攝影拼貼,綜合影像和文字,對著路過的人們高談闊論。

中國傳統圖騰應用於時尚彩繪設計研究-以人體彩繪為中心-

為了解決小手臂刺青價格 的問題,作者向 翊 欣 這樣論述:

中國傳統圖騰的運用起於商周、盛行於唐宋、鼎盛於明清,具有多元的歷史色彩及文化特色,將其特有的圖騰意涵結合時尚彩繪設計,並以生活美學的角度切入為本研究的主軸。研究方法除進行專家訪談法外,並輔以量化研究問卷調查法,採用SPSS12 統計軟體驗證假設;研究中發現:一、人體彩繪常見的筆法有平筆平塗(刷)法、圓筆勾描法等,平筆法所呈現的圖案面積較大,用色較均勻亦可做出漸層暈染的效果,線筆或圓筆較常運用在構圖設計「強調」的表現,如描邊、線條的勾勒等,可使設計的整體性呈現立體與畫面的層次感。二、受試者喜愛的顏料材質,以「水性顏料」29%選擇最多。三、時尚彩繪造型中,喜愛的彩繪色系大部分以「鮮豔色系」,佔3

2%最多。四、中國傳統圖騰運用在時尚彩繪造型中,喜歡的圖案選項以「龍.鳳」佔總人數之39%,為最多。五、時尚造型彩繪創作以「真人人體」的選擇最多,佔58%。六、彩繪的預算選項為「1001-1500 元」的預算範圍最高,佔32%。七、受試者對人體彩繪看法以「有藝術美觀價值」之選項佔51%最高。八、受試者認為「具備有人體彩繪相關技能,是有助於個人職場的競爭力」,佔87%。九、受試者認為「具備有人體彩繪相關技能,是有助於美容從業人員營業額的提升」,佔90%。十、受試者認為「價格不高可考慮參加時尚美容彩繪相關課程」,47%最高。希望藉由本研究中所得的資料,可以為時尚美容相關產、學、界在未來課程設計上及

相關議題之參酌方向。

怎麼有人研究這個?──法醫昆蟲學家的搞笑諾貝爾報告

為了解決小手臂刺青價格 的問題,作者馬克.班內可 這樣論述:

作者簡介 馬克.班內可 Mark Benecke 德國人,1970年生。犯罪生物學家兼法醫昆蟲學家(forensische Entomologe)*。曾經參與「人體奧妙展」(Body World)的籌劃與展出,著有:《永生之夢》(Der Traum vom ewigen Leben, 1998)、《犯罪生物學》(Kriminalbiologie, 1999)、《一些謀殺的方法》(Mordmethoden, 2002)等學術或通俗性的著作。除了擔任搞笑諾貝爾獎專屬刊物《不可思議研究年報》(Annals of Improbable Research)編選人員,也是許多重要的國際學術性協會會員。

班內可博士經常接受媒體採訪,極受觀眾歡迎,還獲頒「德國刑警聯盟」(BDK)的榮譽勳章。目前定居於德國科隆。 個人網址:www.benecke.com 《不可思議研究年報》網站上亦有作者相關資料: * 法醫昆蟲學:將昆蟲學證據應用於解決法律案件的科學,例如從昆蟲感染及侵入屍體的狀態判定死亡方式、時間、地點,經常是破案關鍵喔! 譯者簡介 莊仲黎 女,1969年生,德國漢堡大學民族學碩士、博士候選人。曾任《講義》雜誌德文編譯,譯有《天才也有凸槌的時候》(究竟出版)。 怎麼有人研究這個?法醫昆蟲學家的搞笑諾貝爾報告 科學源自絕妙的想像力!潛力無窮的創意,就在這裡! 蓮蓬頭研究專家針對 甩不開的浴簾

做了分析研究 大家在窄小的淋浴間沖澡時,都會有這樣的經驗:濕涼的浴簾會飄向你的腰和屁股,最後吸附在身上,甩也甩不開!浴簾飄動的流體力學現象是物理課的生活實例,然而,一項研究結果卻讓全世界的物理老師錯愕不已…… 醫學界發現 飲料自動販賣機 潛藏的致命危險 一九九二年,兩位醫師通報美國衛生當局,自動販賣機下的死傷案例頻仍。美國各地開始將自動販賣機鎖上鐵鍊、張貼警告標示,醫學界甚至還出現形容販賣機受害者身心症狀的專有名詞…… 生物研究員觀察到 雞喜歡長相好看的人類 許多生物學家認為,國際頂尖的名模像克勞蒂亞.雪佛、凱特.摩絲,臉孔看起來其實很無聊,能這麼受歡迎是因為她們的五官具有高度的

對稱性。三位斯德哥爾摩的研究人員想進一步探知,是否這種對於勻稱性的喜好,在生物的發展過程中早已內建於神經系統中。 昆蟲學家以實驗証明 蚊子 其實不是逐臭之夫 蚊子喜歡的,到底是甜腥的血、臭氣沖天的腳丫子,還是腋下的臭汗?讀過這篇實用價值很高的研究報告後,就會明白:只要勤加換洗襪子,保持良好的衛生習慣,碰到夏天或是到熱帶地區旅行時,就不用害怕蚊蚋出沒了! 語言學家從錄音中發現 罵髒話能讓工作氣氛更融洽 人際衝突對讀書人來說實在棘手難解,然而,對教育程度不高的藍領階級而言,卻是件輕鬆而容易的事。他們找到了一個能使人際關係融洽的竅門…… 研究報告也能這麼搞笑! 為什麼睡覺時會打鼾的學生考

試成績較差?綿羊不喜歡聞到狗屎的味道?幽默感並非來自先天的遺傳?餐後供應甜點可以降低學生在校內餐廳的吵鬧聲? 本書作者班內可博士是搞笑諾貝爾獎評審委員,努力為一些稀奇古怪的學術研究尋找學術性的解答。他指出,學術研究並不都是嚴肅無趣的,一切全視研究者的觀點而定。 書中收錄的研究報告不僅具有高度啟發性,且能搏君一笑。各篇報導簡潔易讀,文後還附有班內可博士個人超爆笑總評,注意看,還會發現班內可博士最酷搜的自拍照唷! 前言 011 1.老男人會錯估性伴侶的人數 017 2.會打呼的人成績表現不佳 021 3.飯後甜食有效緩和用餐時的爭執 024 4.甩不開的浴簾 027 *白努利定律與香蕉球

031 5.飲料販賣機的致命性 035 6.男老師與女學生墜入情網的危險性 039 *裸體女子的吸引力 042 7.給行家品嘗的餅乾 047 8.氣泡水的神經生物學與心理物理學 050 9.大灰熊怕可樂 055 10.教科書上危險的塗鴉 062 11.乳酪與恐慌 066 12.愛說髒話的莫札特 069 13.婚姻與長壽 073 *婚姻與購物 078 14.工作滿意度是先天遺傳的 081 15.啤酒物理學 084 16.氣味地圖 088 17.何妨多一點四氫大麻酚? 092 18.辣到你發飆 095 19.瀝青滴落的速度 101 20.幽默感並非來自遺傳 107 21.迪士尼的動物世界 11

1 22.流行病與戀足癖 115 23.綿羊不喜歡狗屎 119 24.晃動會干擾閱讀 122 25.婚姻方程式 125 26.親切的細菌 129 27.裸體有礙思考 134 28.雞的沙浴享受 138 29.股市交易與白癡 142 30.雞喜歡長相好看的人類 145 31.蚊子與乳酪 149 32.罵髒話讓工作氣氛更融洽 152 33.臥房能反映性格 155 34.音樂與攻擊性研究 158 35.那話兒的長度 161 36.刺蝟興奮的時候 165 37.得不償失的跳傘活動 169 38.色情影像中的女性 173 39.奈及利亞的計程車 180 40.有飲酒習慣的人收入較多 183 41.蝌蚪的

滋味 186 42.大腳丫透漏了什麼? 191 43.粉筆畫在黑板上的聲音 197 44.節稅與大限之日 203 *節日與死亡 206 45.特林考斯教授與聖誕老人 208 46.墨菲定律 218 47.愚蠢的人總是很自大 227 *中國人在笑什麼 234 48.吸血水蛭與酸奶油 238 49.粗漢對上大學教授 244 50.馬丁尼要搖一搖 247 *馬丁尼要攪一攪 251 51.金魚的個體性 254 參考文獻 259 學術界的專家學者們可能會為了金錢、健康、性或是國際情勢的問題而惱火不快,但是他們絕不會有生活乏味的問題。如果我們有機會詢問一些研究人員,為什麼他們要選擇這麼艱深而看來還

很無聊的學術領域?往往我們會得到這樣充滿熱情的回答:「在我這個研究領域裡,還有許多值得探究的問題有待發現與研究,一輩子也做不完呢!」 一般社會大眾對於學術的觀感總是正經而嚴肅的,殊不知學術界所生產的研究論文雖是經由正規的科學研究方法,其中卻存在許多古怪到不行的研究,帶來許多歡樂。 《不可思議研究年報》(Annals of Improbable Research,簡寫為AIR)是由一群來自各個學術領域的專家學者所創辦的科學幽默雜誌,他們在這份刊物中搜集並品評各式各樣聽起來很瘋狂的研究,它們令人發笑,同時也引人深省!這份嘲諷學術的趣味雜誌每年都會趕在真正的諾貝爾獎頒獎之前,舉辦搞笑諾貝爾獎

(Ig Nobel Prize),頒獎典禮則選在哈佛大學校園內最宏偉莊嚴的桑德斯劇院舉行。 最近這十年來,《不可思議研究年報》已經累積了愈來愈多怪異而令人莞爾的研究論文,數量遠遠超乎預期。德語區雖然沒有這方面的專屬雜誌,但是,屬於生物醫學領域的德文專業期刊《實驗室月刊》(Laborjournal)每一期都有專欄,介紹一些只獲得搞笑諾貝爾獎提名而最後未能得獎的研究,其中有許多研究構想,甚至比獲獎的論文更具想像力與趣味性。 對象牙塔內專家學者們加以揶揄,目前已在歐陸蔚為風潮!柏林第一廣播電台(Radio Eins / ORB)自六年前開始,每星期六上午都會播出一個關於搞笑諾貝爾獎的現場轉播

節目,節目進行時,還不時會穿插來自外地的現場連線報導,這些地點也都與一些不尋常而幽默的學術研究有關,例如:阿爾卑斯山上的小屋、漢堡市的某個地鐵站、紐約曼哈頓區的聖馬可廣場與第二大道交接處一座倒塌的電話亭、巴西一家旅館的地下室、羅馬尼亞北部特蘭西瓦尼亞(Transsilvania,此地是吸血鬼系列電影中德古拉伯爵的城堡所在,遊客絡繹不絕)火車站的月台。 有時,搞笑諾貝爾獎會頒給非學術研究的人士或機構:一九九八年安全工程學獎的得獎人是一位加拿大發明家,他成功地研發出一套連大灰熊也無法破壞的野地防護裝(請參照本書〈大灰熊怕可樂〉);二○○四年的搞笑諾貝爾經濟學獎則頒給了梵蒂岡,因為近年來天主教鬧

牧師荒,西方國家的天主教堂裡出現了越來越多支薪較低的印度籍牧師。 我們可以把《不可思議研究年報》的編輯團隊當成是學術界的赤子,他們與生俱來就是優秀的研究者,因為,他們就像小孩一樣,老愛問「為什麼」,不過,也正是這一點,讓他們週遭的人難以忍受。他們總是專注於思考某些問題,這些問題若不夠驚世駭俗、不夠引人側目,一般人根本不會理會。科學家在做研究時,總顯得不尋常,這種形象也反應在電影上:電影中的科學家言行舉止總是怪異而滑稽,看似處在失神的狀態。打個比方說吧,一九九一年奧斯卡金像獎最佳影片《沉默的羔羊》這部電影中,出現兩位動物學家拿蟑螂來下西洋棋的詭異場景,其實我在現實生活中老早就見識過了!在這部

影片正式上映之前,有幾位我所認識的科學家們早就這麼做了。 《不可思議研究年報》的創辦人馬克.亞伯拉罕斯(Marc Abrahams)為了鼓勵非學術界人士也能共襄盛舉,便明確列出幾項要點,指導一般大眾如何在沒有實驗室儀器的支援下,也能挑出有趣的研究論文自行檢驗一番。 找出一份您特別感興趣的研究報告。想想,這份報告是由專家執筆完稿後,複印發表在書刊上的,因為他們認為,自己發現了一些迄今仍未為世人所知的新事物。 1. 論文的內容正確嗎?其時效性為何?2. 論文的作者是否用實驗檢驗他想要提出的問題?3. 是否還能提出比作者更好的的解釋,或是不一樣卻同樣具有說服力的解釋?4. 這些作者的研究態度

真的誠實嗎?他們從研究中所得到的數據,真的能夠證明他們原先所提出的論點嗎?還是,刻意在操弄整個研究過程,俾使研究成果能與自己原先所提出的、而且內心早以認定的觀點相呼應?5. 該作者的研究領域是否聽起來很古怪?是這樣嗎?6. 該作者的研究領域是否聽起來很重要而且很先進?是這樣嗎? 以上這些原則告訴我們,優秀的研究人員在從事一項研究之前,不能先抱有任何先入為主的想法。如果在他的研究領域出現一個少見而特別的研究結果時,也要以平常心面對。因為,只有實際的實驗才能支持一項論述,而不是光靠作者的博士或教授頭銜,或只是因為他來自「進步的」美國科學界。 許多科學實驗乍看之下,好像是研究人員自己在那裡胡

搞瞎搞,然而這些研究的成果卻能對一些目前人們未解的現象提出解釋。所以,科學家們最好不要過於在乎世人對他們的觀感,應該堅守崗位與使命,像個充滿好奇心的稚齡孩童,即使碰到再怎麼不起眼的現象,也要追根究底地問,「為什麼」? 瀝青滴落的速度 在澳洲布里斯班的昆士蘭大學有一項瀝青實驗,自一九二七年開始進行,迄今已歷時八十年。這項實驗是出自該校物理系第一位聘任的教授帕奈爾(Thomas Parnell)的構想。他當時想從事一個時間長且令人印象深刻的研究,最後決定做瀝青滴落的實驗。 一九二七年,帕奈爾教授把一小坨黏呼呼的瀝青加熱後,把它倒入一個玻璃製的漏斗內。他先將管口封住,讓瀝青能完全流到漏斗的管

口,這項實驗也因而停滯了三年。一九三○年,他移開漏斗底部的封套,然後把這個裝有瀝青的漏斗放在一個木架上,這樣一來,瀝青就能自由地往下滴落了!歷經八年之久,漏斗終於滴下第一滴瀝青,這項漫長的瀝青實驗截至目前為止,只滴下了八滴瀝青,平均九年才滴落一次。 一九三八年十二月 滴下第一滴瀝青一九四七年二月 滴下第二滴瀝青一九五四年四月 滴下第三滴瀝青一九六二年五月 滴下第四滴瀝青一九七○年八月 滴下第五滴瀝青一九七九年四月 滴下第六滴瀝青一九八八年七月 滴下第七滴瀝青二○○○年十一月 滴下第八滴瀝青 正如之前〈給行家品嘗的餅乾〉所討論的那道浸泡餅乾的定理所揭露,液體的黏滯性能決定其流

動的速度,所以愈稀的瀝青滴落的速度愈快。接下來就是數學計算的功夫了! 為了計算瀝青的流速,研究人員不只需要瀝青掉落的時間資料,他們還必須知道一滴瀝青確實的量是多少,這其實並不容易。根本不可能用秤的,因為光是一滴的瀝青附著在漏斗的時間就達數年之久。不然,就是直接掉落在已有瀝青滴落的接盤上,與之前滴下的瀝青混在一起了。當然,沒有人會為了更換下面的接盤而拆開這套裝有漏斗的實驗設備。況且,系上也沒有一位研究人員有興致做數年的等待,只為等待一滴瀝青掉落在乾淨的小盤上。 相關的研究人員於是將水注入接盤內,讓數滴彼此早已黏在一起的瀝青充分吸收水分,然後再把盤內未被吸收的剩水去除。想要知道一滴瀝青的體

積為何,現在只要將這幾滴瀝青的總體積除以滴數,便可得知。 用「泊肅葉定律」做計算,並考慮到漏斗下方管內的瀝青重量,所得出的結果頗令人振奮。「這些瀝青的黏稠度比起一般液體的黏稠度要高出許多,就跟地球本身平均的黏滯性一般」,一九七六年一位研究員在接受記者訪問時,做了如上的表示。 瀝青的黏滯性也跟溫度有關,這個事實是最近這幾年由該系的研究人員所發現的。他們試圖在檔案堆裡找出一些關於氣溫的資料,最後他們發現,以前大學校園的氣溫比現在的溫度平均值大約低了四至七度(第六號模型),不過,某些區塊可能比現在的溫度平均值高出一至二度(第四號模型)。此外,還必須將室內溫度列入考慮,以前,昆士蘭大學的建築物

在夏天時,其內部的溫度比外面要高一度,冬天則會高上兩度。 「即使我們已將所有的因素列入考慮,我們還是無法藉由相關的方程式得出當時科學界早已獲得的瀝青密度」,這些研究人員在他們發表的研究報告中抱怨著。「我們所計算出的瀝青密度是科學界所認定的三十倍。我們雖然建立了暫時的溫度模型,可與瀝青的密度相符合,但總是不對勁,因為溫度在這裡是沒有意義的」。 在昆士蘭大學教科學史的梅史東教授 (John Mainstone)是這項瀝青實驗的負責人。他回憶到,「至今我還能清楚地記得,最近這一次,也就是第八滴瀝青滴下時,我剛好人在國外。當時不僅無法親自見證這難得的一刻,連那架專門記錄這項實驗的網路攝影機也在

這數年才發生一次的關鍵性時刻出了狀況,害得錄下的影像資料無法存檔」。 此外,還出現另一的問題:昆士蘭大學的行政部門後來在校園幾個大型演講廳裝上空調設備,主機正好就在瀝青實驗室的對面,雖然實驗室本身也有空調,但是這些主機還是會影響實驗室內外溫度的變化。梅史東教授抱怨說:「現在因為有了冷暖氣的空調,夏天時,實驗室反而變得比較冷,冬天則比較溫暖。所以,最近掉下的那滴瀝青是這項實驗有史以來最大的一滴,而且還是在『溫暖的』冬天落下的。」當時沒有人料到會滴下這麼一大滴,由於漏斗下面的小滴盤已被先前滴落的那幾滴瀝青給卡滿了,所以,研究人員無法完全將這滴瀝青從自其中分離取出。 這位日益老邁的教授解釋道

,「現在第九滴已經在漏斗的管口下方形成,尚未掉落。滴落時的處理問題,讓我們陷入一個學術倫理的窘境。是否該將這一滴徹底自第八滴分離取出?是否應將裝有瀝青的漏斗架高一點兒?因為很可能下一次滴下的瀝青也是這麼大一滴」! 相關的研究人員可以慢慢地思索這個液體黏稠性的問題,因為上一滴瀝青滴落的時間是二○○○年十一月二十八日,距離上上一次瀝青落下的時間則相隔了十二年。空調設備雖然改變了原來的室溫,然而下一滴瀝青自漏斗掉落的時間,至少要等到二○○九年。由於碰到瀝青滴下的機率實在很小,那些喜歡湊熱鬧的人若想買張機票衝到澳洲一探究竟,可能不太值得。 ★搞笑諾貝爾獎總評 這個自一九二七年開始的瀝青實驗,活

像一部大手筆的電影!此外,相關的研究人員還發現,瀝青的黏滯性很高,幾乎可與地球這顆固態星球的平均黏滯性相等同。發明這項實驗的帕奈爾教授早已不在人間,他只觀察過兩次瀝青的滴落就去世了,接手這項實驗的梅史東教授則堅持到第九滴。一九七六年,這項瀝青滴落實驗的報導才首次見報;一九八四年,相關的研究報告才出爐;二○○五年,這兩位澳洲的物理學教授終於獲得搞笑諾貝爾物理獎。關於研究人員迄今仍無法建立正確的瀝青溫度模型這個問題,本人有個不甚成熟的想法:物理學家何妨虛心求教那些從事道路施工的工人?他們對於瀝青及相關熱度的經驗或許能對這項研究有所貢獻! 罵髒話讓工作氣氛更融洽 紐西蘭不但有電影《魔戒》三部曲在

當地拍攝,首都威靈頓(Wellington)一家肥皂工廠連員工何時罵粗話,罵了什麼,為什麼要「出口成髒」,也成為錄音的對象。 著手錄音工作的,是幾位任職於威靈頓當地一所大學的語言學學者,為了研究的需要,他們決定對一家肥皂工廠的員工進行錄音。仔細聽完這些工廠的工人在傳送帶旁交談的錄音後,他們確信,這些肥皂工人在與同事的互動中,除了一方面想要獲得同事的認同,讓自己受歡迎之外,另一方面也想維護一點個人的隱私。 對於讀書人而言,許多人與人之間的衝突實在是棘手難解,然而,對於這些教育程度不高的藍領階級而言,卻是件輕鬆而容易的事。他們找到了一個能使人際關係良好通暢的竅門:罵髒話。而且這些肥皂廠的工

人特別偏好說「fuck」(幹!)。順便一提的是,這個英文字眼兒在德語區也愈來愈流行。 從語言學與社會科學的角度看來,這種「罵髒話」的現象與「對面子有威脅的行為」(face threatening act;簡稱FTA)有關。早在一九七八年,「對面子有威脅的行為」這項理論早已廣為學界所接受,不過,卻要等到二十五年後,我們才知道,原來這個理論可以用來解釋人類罵髒話的行為。 這家肥皂工廠的工人是這樣使用「fuck」這個字眼的: 1. 加強說詞的語氣:真是太棒了!(that’s fucking marvelous)2. 描述一件倒霉透頂的事:他媽的,背透了!(bloody hell, I am

fucked)3. 為了引起注意的感嘆辭:幹!你看!(fuck! look at that!)4. 刻意的冒犯:幹你娘!你這個蠢蛋!(fuck you, you stupid fuck!)5. 「fuck」還成了「貨車」的代替詞,這是紐西蘭英文最新的用法(根據這篇學術論文作者的說法,這個用法第一次出現在沃爾斯曼﹝H. Orsman﹞所編纂的紐西蘭英文字典中。參見H. Orsman (2001), Reed Dictionary of New Zealand English, 3rd ed., Reed, Auckland) 這篇研究報告曾在一份權威的社會語言學期刊「語用學」(Journal o

f Pragmatics)上發表,篇幅長達十九頁。該研究者最後做了這樣的結論:在群體中使用「幹!」這個字眼,有助於彼此的團結與友愛,它能在工作環境中營造出家庭的氛圍,使人與人之間變得坦誠、沒有心機而且很平實,並且還可以藉此避免肥皂工廠內出現的爭端。相較於藍領工人的粗鄙,這些語言學家最後下的結論是:「禮貌是個文明而複雜的問題」。 ★搞笑諾貝爾獎總評太棒了!我終於找到一個無懈可擊的理由(希望也是個獲得搞笑諾貝爾獎的理由)可以搪塞我的太座,為什麼我對一些事情發表看法時,總是出言不遜甚至還破口大罵。當然,這絕不是我個人修養欠佳的關係,而是因為這樣的作法能讓夫妻的感情更為融洽,有助於增進彼此的歸屬感。

大灰熊怕可樂 我生平第一次參加搞笑諾貝爾獎頒獎典禮時,除了看到真正的諾貝爾獎桂冠得主賀胥巴赫(Dudley Herschbach,一九八六年諾貝爾化學獎得主)及一群愛起鬨的科學家,在典禮會場,我還注意到一位男士,身上穿著一件綴有穗飾的鹿皮外套,坐在一些變裝成母雞的哈佛學生旁邊。他很開心地在旁觀賞頒獎活動,當會場拍賣起另一位諾貝爾獎桂冠得主收藏多年的一批香菸濾嘴時,他還熱烈地參與,最後還得標。不過,這位老兄似乎不了解搞笑諾貝爾獎所特有的幽默:基於與會者共同的默契,現場是以一美分、一美分緩步增加價格的方式進行拍賣(三塊四○美分!三塊四一美分!),正當大家樂在其中時,突然間這位穿鹿皮外套的男子

毫不遲疑地抽出一張百元美鈔,並把這張鈔票高高舉得,令現場的拍賣官錯愕了一下。不過,這位拍賣官反應很快,隨即在喊價時,又加了一美分! 我所說的這位不按牌理出牌的怪漢,就是加拿大發明家荷特比斯(Troy Hurtubise)。他平生從未寫過一篇學術性論文,這可能是因為他一直都走在時代的尖端:例如,數年前,他曾要他的小兒子將手臂塞入一只他在自家車庫組裝完成的銀色圓筒中。接著,他用噴火器朝兒子那隻帶有保護裝置的手臂噴火,當時這位小朋友還笑得很開心。對於荷特比斯而言,孩子笑意盈盈的臉龐就已意味著這個世界將會變得更好:一來,這項新研發的金屬板的導熱系統通過了火焰的測試。再者,荷特比斯投入畢生心血研發能

防禦大灰熊(grizzly bear)攻擊的防護裝,現在因為多了這項防火功能而顯得更加完備,更無懈可擊了! 「我只是想要去一個適合我的地方,可以在那裡靜靜地觀察一些野生動物。」這位喜歡與熊為伍的發明家向大家解釋他的熱情所在。但是,並不是每一個人都能理解,為什麼荷特比斯會為了這個嗜好而耗掉幾乎所有的假日時光,還有,至少二十萬美金的材料花費。荷特比斯前往哈佛大學桑德斯劇院領搞笑諾貝爾獎時,還抱著馬克五號(Ursus Mark V)上台接受這項殊榮。假若他是帶著當時最新型的防護裝馬克六號(Ursus Mark VI),登上鋪有精緻木質地板的舞台領獎,將會有更好的公關效果。 身為一位發明家,只

要有研究者需要,荷特比斯隨時都可以捐出這項研發品,只不過這樣做會為他帶來財務危機。荷特比斯說,他只會酌量收費,好讓自己能再回到加拿大的林野。這種想法對於生活在資本主義社會的美國人而言,實在不可思議,況且,美國人總是對加拿大(這算得上是一個國家嗎?)和加拿大人(瘋狂、土里土氣)帶著一種優越感。 荷特比斯實在太熱愛荒野生活了,所以他根本不在意外界對他的譏笑。他最早先的抗灰熊護甲主要是取自冰上曲棍球球裝的各部分,然而,這套最原始的防護裝備卻經不起熊類動物重達六百公斤的撞擊力道。荷特比斯其實早就知道它的不足之處,因為他在十九歲時,曾經因為喜歡接觸野生大灰熊而差點賠上一條小命。他在情急之下,發狠地把

這頭正要攻擊他的猛獸劈頭怒罵了一頓,結果真的把牠趕跑了,奇妙地化解了一場危機。 為了日後能在漫長的冬眠期間研究那些動也不動的大灰熊,荷特比斯在隨後那幾年為防護裝開發出高壓填充的氣墊。不過,那時還不知道能使防護裝靈活移動的關節部位究竟該使用哪些工業材料。所以,馬克五號這套防護裝最大的缺點是,如果有人穿著它跌倒在地,便無法再自行站起來,荷特比斯也坦承,「這套防護裝唯一的弱點是大型頭盔上的玻璃護目鏡」。儘管如此,馬克五號在經過實地測試後,已被證實能使穿著者成功抵擋時速六十公里的吉普車的衝撞。就算有人自告奮勇,要拿棒球棍攻擊穿這套防護裝的人,充其量也只能在這套高科技的防護裝上留下幾道刮痕。 因

為灰熊防護裝的出現,讓每個人都能變身成為好萊塢動作片中那個由人身改裝成的機器人「機器戰警」。我們可以在加拿大國家電影理事會於一九九七年所推出的紀錄片《灰熊計畫》(Project Grizzly)當中,看到最早期、外觀設計較不起眼、功能上也早已過時的灰熊防護裝,該記錄片甚至獲得知名電影導演昆丁.塔倫提諾高度的評價。 荷特比斯說:「我晚了兩百年出生。我喜歡遠古時代,那時的人可以獨自在山林中生活。」現今,這位成天搔首苦思的發明家已經四十一歲了,他在兩項武術上已擁有黑帶的段數,手臂上有一隻老鷹的刺青,平常他還常穿著牛仔裝,身上帶著一些刀子。「為了製造下一套能對抗大灰熊的防護裝,我正在努力存錢。這件

最新型的抗大灰熊防護裝彎曲度可達百分之九十。穿著它,我可以輕輕鬆鬆喝咖啡。它所擁有的打擊力道約與拳王泰森相當,每平方公分約兩百四十公斤的撞擊力。就跟馬克六號一樣,這套新的防護裝內外都有具支撐力的支架。為了能夠拿到所有相關的材料,我必須與美國太空總署聯繫,這將會是這一系列產品當中裝備最精良的一套。」 「最新一代的防護裝甚至具有制住暴動場面的功能。穿上它時,還能很舒服地在裡面享用奶油麵包。我可以預見,未來十年內,這種防護裝會被大量生產,數量可達數百萬套。唯一美中不足之處是,它還無法抵擋長著長長象牙的大象。」荷特比斯最新開發出的這款馬克七號甚至還配有滅火器、兩副跳傘、引爆地雷的裝備,並還內建一台

聲控式電腦。 荷特比斯最值得驕傲的一刻,既不是一九九八年在哈佛大學抱回搞笑諾貝爾安全工程獎,也不是二○○二年他的這項發明被金氏世界紀錄列為造價最昂貴的研究服,而是二○○三年十二月九日那一天,他又再次穿上大灰熊防護裝在加拿大境內的某處荒野進行實地測試。距離上一次的野地測試已經十七年了,這次再度與自然界毛茸茸的野獸面對面,基於花費的考量,他決定穿著舊型的大灰熊防護裝。這位頑強、勇氣十足的發明家還事先向大家透露,「至少有一點是我現在有把握的,穿上它之後一點兒也不會痛」。 荷特比斯是否在這項實地測試後,才會想在eBay拍賣網拍賣大灰熊防護裝馬克六號與七號,這一點我們無法確知。就網頁資料顯示,在

拍賣結束前四天,已有超過六萬二千人次點閱拍賣大灰熊防護裝的網頁。 如果想在野外近距離觀察阿拉斯加棕熊或是其他品種的熊類動物,卻無法買到荷特比斯最新研發出的馬克七號的話,其實在危急的情況下,不妨試試一招「荷特比斯逃命法」。這位很有個人風格的發明家建議,「有熊接近時,只要拿出一個可樂罐,用力地搖一搖,再慢慢地把拉環拉開,易開罐所發出的嘶嘶聲響就可以把熊嚇跑了。這一招甚至比大灰熊防護裝還要有效,而且只需花費六十美分,事後還可以暢飲罐內的可樂呢!」 ★搞笑諾貝爾獎總評 這套防護裝不僅可以防止雷擊、大火、地雷、突然闖入的越野車與熊,還可以有效防備拿武器亂揮舞的親戚。荷特比斯的弟弟可能在這套防護裝

研發的早期幫過他的忙,曾一度用尖斧迫害這位偉大的發明家。經過一番辛勤的努力,搞笑諾貝爾獎的評審委員會於一九九八年全體無異議通過,授予荷特比斯該年度的的安全工程獎!

小手臂刺青價格的網路口碑排行榜

-

#1.刺青價格怎麼算?盤點紋身前必看的「10 大收費問題」 - JUKSY

2021年9月27日 — 但也不是說圖案越小就越便宜,要在小圖案把細節完成,也是相當考驗刺青師的眼力、技術與實力,價格或許不會低於大尺寸刺青。 大小會影響價格,當然複雜度 ... 於 www.juksy.com -

#2.刺青控豪邁包手30萬爽紋無意義圖案做自己| 民視新聞網

盧志遠這次邀請到6位朋友,分享他們手臂上各自獨特的刺青含意, ... 表示找認識的刺青師認領圖,一張價格約為5000元,包手則要價10萬元,其中刺青部位 ... 於 today.line.me -

#3.刺青包手價格

巴洛克花臂#原手臂圖騰刺青非雙囍出品保留部分舊刺青, 以平安曼達拉&獅子 ... 圖算是哪種風格台北有沒有推薦的刺青師還有就是原本小臂上就有一個刺青 ... 於 265552234.amroz.com.pl -

#4.文字刺青- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月 - 伍楚瑩j

溫馨小提醒目前《粉紅喵刺青》總共有三位女刺青師,刺青風格也更加多元淘寶海外為您精選了手臂刺青圖案相關的553個商品,妳還可以按照人氣,價格, ... 於 newsoftsomusw.sa.com -

#5.刺青小圖價錢 - Espacio3sesenta

一般刺青紋身的流程大致上為預約、和店家討論、店家提供報價、支付 ... 想問問這種圖算是哪種風格台北有沒有推薦的刺青師還有就是原本小臂上就有一個 ... 於 espacio3sesenta.cl -

#6.【刺青價格】台灣紋身價錢攻略2022 - Toby

刺青 不一定是大面積的,你也可以選擇微刺青,刺上簡單的小圖案。 刺青額外費用. 除了上述提到的面積計價之外,還有另一種計價方式為鐘點 ... 於 www.hellotoby.com -

#7.刺青包手價格2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

7月25日這名楊姓女子帶著孩子和弟弟來到我店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好25000元。 紋身同意書簽好之後,ok啦就開始刺, ... 於 big.gotokeyword.com -

#8.手臂內側刺青價錢– 手臂部位 - Scrapya

這6個紋身部位,讓你小露男性魅力! #手臂內側最後一個要介紹的是手臂內側,這個部位明顯,是許多健美的男性紋身… 刺青手臂外側,大家都 ... 於 www.finewes.me -

#9.刺青包整隻手價錢

去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見,後來一直推拖沒錢不還。 店名:**藝術刺青館. 0 ... 於 736014110.alano-sklep.pl -

#10.全背刺青價格

全背刺青價格紋身貼紋身貼紙刺青貼紙關公關聖帝君關二爺滿背全甲半甲刺青黑色全身 ... 日式全袖包手刺青般若刺青刺青改圖作品炸手臂藝妓刺青1 炸手臂藝妓刺青3 炸手臂 ... 於 woneninklavertuin.nl -

#11.刺青要多少錢 - Gamis

刺青價格 好神秘?當你有了刺青的念頭時,或許會想要在網路上查詢刺青價位,卻發現很難找到一個確切的答案。刺青的價格,為什麼這麼神秘?我只想刺一個小刺青,大概花多少錢 ... 於 gamis.cz -

#12.高雄羽墨刺青

高雄刺青、刺青、高雄刺青店、高雄刺青推薦、高雄刺青改 ... 刺青這件事當你在比價格的時候(高雄刺青). 2019-12-05 ... 小小的圖大大的含義(高雄刺青). 2019-01-07 ... 於 www.xn--2oss06fd1b4wx.tw -

#13.刺青包屁衣的價格推薦- 2022年5月比價比個夠BigGo

৩ ফেব, ২০১৮ 我知道不透露刺青的價格是禮貌,但是如果想知道刺青師開出的 ... 來到我店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好25000元。 於 instalatorkrosno.pl -

#14.刺青包手疑問 - Mobile01

刺青 包手疑問- 最近有打算去把手包起來,但還不知道一個大概價位回落在哪邊,想請問一下是否有人知道,如果做黑白寫實的,單隻包起來大概是多少錢,謝謝。 於 www.mobile01.com -

#15.刺青圖案手臂的價格推薦- 2022年9月| 比價比個夠BigGo

紋身貼防水女持久仿真手臂腳踝男個性圖騰小圖案刺青貼紙黑暗 · 櫻花紋身貼防水持久時尚性感手臂鎖骨貼花朵紋身貼櫻花彼岸小 · 【1套60張】紋身貼紙暗黑系紋身貼防水女潮男. 於 biggo.com.tw -

#16.刺青控豪邁包手30萬爽紋無意義圖案做自己 - 竹筒飯批發

需要V alma bb女士贝壳包白格特别款彩色编织手提N41221 快搜尋「刺青圖案手臂」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都小圖刺青可說是刺青最基礎入門班, ... 於 saludarmonia.cl -

#17.刺青半甲打霧的價錢健康跟著走 - Unity 自學

... 彫騰紋身工作室價格參考如下2013/11/1更正書藍色線條超像原子筆畫在手上我原本還以為 刺青小手臂與半甲的問題| Yahoo奇摩知識+ 本來刺青的部位及刺青的圖案選擇上 ... 於 moreloadsdprmns.za.com -

#18.刺青七分袖價錢 - Essentio

一般刺青紋身的流程大致上為預約、和店家討論、店家提供報價、支付訂金、設計圖案、 ... 來到我店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好fabiana ... 於 essentio.fi -

#19.刺青圖手臂 - Ice legend

刺青 圖案設計; 刺青圖案女; 手腕刺青痛; 微刺青推薦; 刺青小圖價錢; 微刺青圖; 手臂內側刺青; 歐美刺青圖; 耳後刺青價格; 刺青字體推薦; ... 於 ice-legend.ru -

#20.寶石蜻蜓永久性刺青設計原創圖案客製化 ... - 蝦皮

紋身貼紙刺青貼紙紋身貼遮刺青刺青貼防水持久山海經鳳凰鸞鳥古裝寫真後背小腿大圖案防水持久女. $64. 已售出15. 【美麗之源】紋身貼防水男持久半臂圖騰仿真小手臂黑白 ... 於 shopee.tw -

#21.各位有聽過佛系老闆嗎?就在彫桀⭐️彫桀刺青2019最新優惠 ...

就在彫桀⭐️彫桀刺青2019最新優惠活動開跑✌ 手臂割線1500 打霧7500 胸口割線1500 打 ... 包小手臂割線3000 打霧8500 ... 羅文詳 看圖看面積報價喔歡迎私訊討論. 於 zh-cn.facebook.com -

#22.包背刺青價格

【影音】刺青包小手臂> 刺青價格怎麼算?| 去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見,後來一直推拖沒錢不還。 手臂小腿刺青貼手臂小腿刺青貼全背刺青貼 27 ... 於 cnfreedomrtveas.ru.com -

#23.包手刺青價格

正在尋找刺青工作室的你,不妨參考以下Toby 精選的價格指南,幫助你更快找到契合 ... 原本小臂上就有一個刺青的話會對包手的作圖造成很大的限制嗎還有這是這種大小價格 ... 於 chatajizerskehory.cz -

#24.包手臂刺青價錢 - Jjshom

聽我道來!7月25日這名楊姓女子帶著孩子和弟弟來到我店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好25000元。 刺青一旦上身就是一輩子的事情,價位自然 ... 於 www.jjshom.co -

#25.666Ink刺青處台中美式紋身old school tattoo - Home

阿里巴巴为您找到56条包手纹身产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等 ... Jul 26, 2016 就如余文樂手臂上的手一樣,槍枝在歐美是很常見的刺青圖案。 於 superm.cl -

#26.手臂刺青價格 - UQBFK

【影音】刺青包小手臂> 刺青價格怎麼算?|刺青Q&A EP.10. 去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見,後來一直推拖沒 ... 於 www.doprnto.co -

#27.刺青包整隻手價錢的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD

Gossiping - PTT生活政治八卦的評價; 刺青包整隻手價錢在刺青包手價格ptt 的評價 ... 來到我店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好25000元。 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#28.七種「紋身師最不待見的客人」,你中槍了麼? - 每日頭條

這是有毒夫婦對他們自家紋身品牌【freehousetattoo】的解讀,他們甚至將logo紋到了自己的手臂上,似乎儀式般的,要將這場不切實際的夢進行到底。 小清新 ... 於 kknews.cc -

#29.刺青包整隻手價錢 - Mariposa

整隻手割線6000 7分割線4000~小手臂半面割線2000 半胛割線4000~包小手臂割線4000 包小腿割線4000 小腿半面割線2000 文字設計1500起# 歐美刺青# 傳統刺青# 改圖蓋圖# ... 於 www.kuilas.co -

#30.小刺青價格

小刺青價格 從聖經看如何活得更快樂. 牛肉要怎麼切. 歌林電動刮鬍刀好用嗎. 我已經夠好了. 美國富強中共崩裂當代預言正兌現下. 紅藜小米酒. 於 antonioserioprodottichimici.it -

#31.想文大花臂,需要知道的一切都在这里了

Q&A:想文大花臂,价格大概是多少? 很多人上来就问价格,看来这个的确是大家最关心的问题。 首先你要知道普通的文身 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#32.刺青七分袖價錢

刺青 半胛的價格相差很大‧刺到好至少都要二萬伍仟以上、三萬五萬也有‧單割線的話但主要 ... 7分割線4000~小手臂半面割線2000 刺青七分袖價錢,「刺青七分袖價錢」+1。 於 677680982.asesoriaa2bs.es -

#33.台中刺青彫騰紋身工作室Tattoo 刺青Blog - 隨意窩

台中彫騰紋身價格表2013/08/09彫騰修訂5cm × 5cm =25cm 概算值/一個圖案(主題)/ 1200起至三千~過小~或微形刺青9.5cm × 6.5cm=61.7cm概算 ... 於 blog.xuite.net -

#34.手臂刺青| 飛比價格

飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 8張圖騰紋身貼男小手臂腿部火焰紋機械手臂半臂花臂持久防水刺青貼貼紙【風之海】. 於 feebee.com.tw -

#35.【高雄刺青】紋身前必讀QA:刺青價格、刺青店推薦

高雄刺青推薦想找優質的高雄刺青店?想刺青但心中有很多問題想了解… 小編總整理紋身刺青前必讀常見問題,看完再決定是否該刺! 導覽目錄 高雄刺青店 ... 於 iwangoweb.pixnet.net -

#36.【刺青Q&A知識篇】刺青的價格怎麼算?有所謂的「半永久刺青 ...

心理存有「將艱澀的醫學論文咀嚼成鄰里老伯都容易消化的醫學新知」之小小使命感。現為The News Lens關鍵評論網編輯。 於 www.thenewslens.com -

#37.刺青小圖價錢 - Novapromotion

水彩紋身,小圖紋身,桃園刺青店,彩色刺青推薦- Inkognito Tattoo 匿名刺青. Inkognito Tattoo 匿名刺青. 關於我們. 預約流程&刺青注意事項. 預約流程. 店內 ... 於 novapromotion.fr -

#38.手臂內側刺青價錢 - Pksubra

手臂刺青 價錢價錢— LOVINKIT TATTOO 墨子Lovinkit Tattoo was founded in 2013. It is located in the heart of Sham Shui Po, an area that is transforming from a ... 於 www.kochnn.co -

#39.彫熊刺青處刺青價格半甲- Facebook - 南港托嬰

黑灰半甲新刺青23,000起(手臂內側包覆,兩個 臺中紋身價錢臺中刺青生命的意義就是 ... 刺青小手臂與半甲的問題| Yahoo奇摩知識+ 本來刺青的部位及刺青的圖案選擇上快 ... 於 dieten.tetedail.fr -

#40.台中彫騰紋身價格表 | 手臂刺青價格 - 訂房優惠報報

手臂刺青價格,大家都在找解答。 台中彫騰紋身價格表2013/08/09彫騰修訂5cm × 5cm =25cm 概算值/ . ... 去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見. 於 twagoda.com -

#41.半胛割線價錢刺青價格怎麼算?|刺青Q&A - Cvyup

半胛割線價錢刺青價格怎麼算?|刺青Q&A. 一般半胛手臂內側包付25,000~三萬五(三 ... #6 半胛刺青打霧上色價格@ 現代刺客刺青視覺美學工作室小手臂刺青價格,關於刺青 ... 於 www.veznno.co -

#42.刺青價格怎麼算? | 刺青包整隻手價錢 - 旅遊日本住宿評價

聽我道來!7月25日這名楊姓女子帶著孩子和弟弟來到我店裡說要 刺青 ,經過一番討論後,楊女決定要刺包 小手臂 ,價錢談好25000元。 紋身同意書簽 ... Read More ... 於 igotojapan.com -

#43.台北刺青 - shkola-t.ru

刺青 文化在台灣一直是不退燒的話題之一,不論是日式新傳統大圖、復古的歐美刺青,還是現正流行的微刺青與小刺青。StyleUp這次就要推薦幾間優質的台北 ... 於 shkola-t.ru -

#44.比演唱會的票還難搶!不到30歲的女刺青師們,如何年收百萬?

曾有人刺整個背的大面積作畫,就刺了整整一年,要價6萬5千元。一般小面積的線條畫,價位也不低,如現今最流行的極簡線條畫,寥寥幾筆就要3至5 ... 於 www.cw.com.tw -

#45.手臂刺青圖案女

紋身貼紙手臂紅色玫瑰花朵腰部腹部原創防水持久女男仿真刺青圖案. ... 微刺青推薦; 刺青小圖價錢; 微刺青圖; 手臂內側刺青; 歐美刺青圖; 耳後刺青價格; 刺青字體推薦; ... 於 vivavitaplus.si -

#46.墨跡刺青Ink Mark Tattoo - 民族路越南河粉

8張圖騰紋身貼男小手臂腿部火焰紋機械手臂半臂花臂持久防水刺青貼貼紙【風之海】 臺中彫騰紋身價格表@ 臺中彫騰紋身 22 de nov 微刺青是什麼就是刺青,風格較文青/ ... 於 regatech.pl -

#47.刺青包手價格 - Officedc

巴洛克花臂#原手臂圖騰刺青非雙囍出品保留部分舊刺青, 以平安曼達拉&獅子做重點 ... 原本小臂上就有一個刺青的話會對包手的作圖造成很大的限制嗎還有這是這種大小價格 ... 於 officedc.com.pl -

#48.刺青前必知道的10 件事!如果你還在猶豫,就來看看吧!

沒錯,在你思考這些的同時,不妨打開手機,閱覽一下不同刺青師的作品圖集,可能就會發現自己對 ... 6 / 不是圖案比較小價格就低,刺青最忌貪小便宜! 於 www.gq.com.tw -

#49.包手臂刺青價錢刺青,除得掉嗎? - Zsopiy

我只想刺一個小刺青,黃,下午兩點開始到晚上九點,等等去便利商店領,瘦肉精檢驗。 ... 有哪些, 半永久刺青,手臂刺青價錢, 刺青價格, 麻藥,鏟肉機body spa價錢。 於 www.estedra.co -

#50.刺青七分袖價錢 - Entretantosdansa

一般刺青紋身的流程大致上為預約、和店家討論、店家提供報價、支付 ... 來到我店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好fabiana ... 於 entretantosdansa.es -

#51.「小手臂刺青價格」+1 - 藥師家

「小手臂刺青價格」+1。台中彫騰紋身價格表2013/08/09彫騰修訂5cm×5cm=25cm概算值/一個圖案(主題)/...一般半胛手臂內側包付25000~三萬五(三個主題圖案, ... 於 pharmknow.com -

#52.手臂刺青圖、刺青位置男在PTT/mobile01評價與討論

台中彫騰紋身價格表| 刺青包整隻手價錢. 黑灰半甲新刺青23,000起(手臂內側包覆,兩個主題圖案/可再加一個小圖). 以刺青書籍圖案為輔+修飾/設計=畫圖先收3,000元 ... 於 train.reviewiki.com -

#53.包手刺青

手臂 內側刺青有種隱約的美,不刻意將手臂伸直便不容易發現,低調又迷人 ... 因為我知道的刺青師通常價格都是草圖畫完才報價我怕錢不夠因為一定是要分 ... 於 versicherungsagentur-dachau.de -

#54.刺青Q&A第10集|我想刺青多少錢?|三部曲|第一部|刺青價格的...

雖然刺青的價位有城鄉差距,但1500整隻手割線我只能說你朋友真的很勇敢⋯. ... 店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好25000元。, ... 於 video.todohealth.com -

#55.刺青字暈開 - Incontri4i

... 刺青的除色手臂刺青價格,臺灣手臂刺青價格推薦2020 臺中刺青紋身*染色體刺青工坊(圖騰創作.精靈)(圖騰設計加英文名.側肩)(羅馬文字圖騰.小手臂). 於 incontri4i.it -

#56.排甲刺青圖

許多小刺青、微刺青,成為顯異刺青工作室;價格表~半玾割線3000(包)排胛割線6000| 包小腿價錢顯異刺青工作室;價格表~半玾割線3000(包)排胛 ... 於 ecoturismolapancha.cl -

#57.大背刺青價格 - Lanaranja

然而,情況並非總是如此,因為一些小刺青由於其精美的設計而可能比大型刺青花費 ... 出貨【全臂刺青貼2】全臂手臂大圖傳統紋身貼款式眾多鯉魚鬼頭防水半甲小圖全臂滿背 ... 於 lanaranja.cl -

#58.刺青價格怎麼算

每加一個彩色點綴+1000~加白色+1,000. 一般半胛手臂內側包付25,000~三萬五(三個主題圖案,Read More. 顯異刺青工作室;價格表~半玾割線3000(包)排胛 ... 於 laser-met.pl -

#59.刺青圖手臂 - Wirtschaftsberater schober

2022-3-22 - Explore Rock Man's board "刺青手臂圖" on Pinterest. ... 台灣#台北刺青#新北刺青#新莊刺青#輔大#刺嵌樓#tattoo 影響刺青價格的因素. 於 wirtschaftsberater-schober.at -

#60.Tattoo|文字刺青初體驗之刺青到底有多痛?

像我決定刺在手臂外側,首要工作就是刮毛。不過無論何部位或多或少都有體毛,不管刺哪都要先刮一刮。 手毛 ... 於 dagg.tw -

#61.爆料公社- 去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見

刺青價格 好神秘?5個刺青前一定要知道的價位問題-StyleUp. 於 hao.directgrillage.fr -

#63.龍圖騰刺青-新人首單立減十元-2022年9月|淘寶海外

龍圖騰草本半永久紋身貼男潮個性仿真刺青手臂暗黑系大圖防水持久 ... 紋身貼防水男持久半臂圖騰仿真小手臂黑白火焰龍老鷹刺青貼紙套裝. 於 world.taobao.com -

#64.刺青包整隻手價錢– 刺青線上看 - Palapts

去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見,後來一直推拖沒錢不還。社員「沒錢就不要刺青」 跳舞瑪蘭莉2017-08-18 09:22 柯以薰於爆料公社發表包小腿割線4500 打 ... 於 www.anzina.me -

#65.包手臂刺青價錢

包手臂刺青價錢 基本資料有哪些. 新竹市火鍋. 操作台英文. Cartage charges. 高雄玩水秘境. 中國急診. 小白兔暖暖包momo. 於 pitopalvelumatilda.fi -

#66.全背刺青價格

日式傳統刺青藝妓&般若~日式全袖包手刺青般若刺青刺青改圖作品炸手臂藝妓刺青1 炸手臂藝妓刺青3 炸手臂藝妓刺青【快速出貨買3送1】1521cm 小腿包腿半臂彩色牡丹花紋大圖仿 ... 於 grajzmartessport.pl -

#67.刺青包手

第一就是手臂內側,如果你是有在健身並且手臂有好看線條的男孩,手臂內側刺上圖案,穿上袖捲刺青價格又是以什麼為標準呢? 於 vinciconloshopping.it -

#68.刺青、高雄刺青店、高雄刺青推薦、刺青圖設計 - 興儒

淘寶海外為您精選了手臂刺青圖案相關的553個商品,妳還可以按照人氣,價格,銷量 ... 就是小刺青,以小圖案小線/圖騰/文字刺青/英文字等等的樣式來完成, 微刺青價格並 ... 於 nativespeakerwarszawa.pl -

#69.全背刺青價格

以上估價為標準大體大面積的量增價小面積的量減價. 半胛. 影片. 時間Tue Jul 8 00:19:55 2014. 歷史價格. 狂刺青tattoo平價紋身店新北市三重區三這次的問題我們需要花 ... 於 mtz.soutenons-les-bleus.fr -

#70.微刺青tattoo 各種問題一一為您解說『嘉義微刺青&刺青常見 ...

追蹤IG @tattoo16888 可以看到更多更新圖片加FB入粉專詢問更多問題帶點小清新,也能展現個性檢視較大的地圖刺青常. 於 tattoo16888.pixnet.net -

#71.小手臂刺青價格

小手臂刺青價格 八德新潤御丰莊園. 大龍港費用. 板橋哪裡有賣泳衣. 我的旅行青蛙. 新市文具. 億國通路. 被背叛的心情. 於 terrepesculiasseroli.it -

#72.刺青價格好神秘,要準備多少錢?如何挑選及評估? - EN 裸書

但不見得越小的刺青越便宜,例如要在小範圍表現出豐富細節的圖案,需要一定的技術,價格可能等同大尺寸的刺青。 刺青部位. 刺青放哪裡有差嗎?大部分的 ... 於 entsai.com -

#73.林襄全裸照疑走光經紀人回應了 - Yahoo新聞

5 天前 — ... 小可愛讓上身全裸,渾圓、豐滿的胸型清晰可見,重點部位巧妙用愛心遮住,從右下胸、和右手臂的刺青,疑似就是現在正夯的啦啦隊女神林襄,而經紀人 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#74.去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見 - 爆料公社

7月25日這名楊姓女子帶著孩子和弟弟來到我店裡說要刺青,經過一番討論後,楊女決定要刺包小手臂,價錢談好25000元。 紋身同意書簽好之後,ok啦就開始刺, ... 於 www.bc3ts.com -

#75.刺青包小腿價格 - Hamsiaxi

你想找小腿刺青價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。 ... 港幣不等更大型的設計案(滿背,包前後手臂、包小腿)需要預約紋身師面談報價。 於 www.hamsiaxi.co -

#76.刺青包整隻手價錢 - Inmobiliariaferrol

內湖家具李連福泡麵胖夫人. Bing · Google. 」 去刺青店包小手臂後說忘記 ... 於 inmobiliariaferrol.com.es -

#77.刺青包小腿價格【小腿紋身】2021最新841個有關小腿 ... - Kdnbe

【影音】刺青包小手臂> 刺青價格怎麼算?|刺青Q&A EP.10. 去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見,後來一直推拖沒錢不還。社員「沒錢就不要刺青」. 於 www.clubens.co -

#78.刺青價格好神秘?5個刺青前一定要知道的問題 - StyleUp

當你有了刺青的念頭時,或許會想要在網路上查詢刺青價格,卻發現很難找到一個確切的答案。刺青的價格,為什麼這麼神秘?我只想刺一個小刺青, ... 於 styleup.fashion -

#79.手臂刺青圖案女 - Art kam

刺青 圖案設計; 刺青圖案女; 手腕刺青痛; 微刺青推薦; 刺青小圖價錢; 微刺青圖; 手臂內側刺青; 歐美刺青圖; 耳後刺青價格; 刺青字體推薦; 安麻樂乳膏5% 皮麻樂乳膏5%; ... 於 art-kam.com.pl -

#80.刺青包整隻手價錢 - Malleydemain

去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見,後來一直推拖沒錢不還。 店名:**藝術刺青館. 0 ... 於 malleydemain.ch -

#81.關於刺青價格,你不可不知的重要資訊:為何我們不推薦網路 ...

刺青 沒有意外往往是一輩子的,一輩子的事情慎重點討論絕對有其必要,我們強烈建議現場討論、避開認知差異,以免任何您不期望的圖樣出現在您的肚皮或是手臂上。在特殊情況下 ... 於 www.kektattoo.com -

#82.小纹身刺青价格报价行情- 京东 - JD.com

【50图一套10张不同款纹身贴】哦嘻啦防水男女通款逼真英文小清新字母笑脸仿真原宿风虎口纹身贴纸刺青贴 · 6923+条评论. 花臂纹身贴防水防汗男士女士手臂刺青仿真果汁 ... 於 www.jd.com -

#83.手臂刺青價格 - Khushra

黑灰半甲新刺青23,000起(手臂內側包覆,兩個主題圖案/可再加一個小圖) 以刺青書籍圖案為輔+修飾/設計=畫圖先收3,000元訂金, 包含在刺青總價中,. 於 www.barbarq.co -

#84.關於刺青的價格- 閒聊板 - Dcard

我知道不透露刺青的價格是禮貌,但是如果想知道刺青師開出的價格我是否可以負擔的話,要怎麼問比較好呀?還是說問了就一定要在那裡刺嗎? 於 www.dcard.tw -

#85.包小腿刺青價格【影音】刺青包小手臂 - Pxmode

【影音】刺青包小手臂> 刺青價格怎麼算?|刺青Q&A EP.10. 去刺青店包小手臂後說忘記帶錢要去拿人就不見,後來一直推拖沒錢不還。社員「沒錢就不要刺青」. 於 www.partnto.co -

#86.刺青小圖價錢 - Varvarovka08

一般刺青紋身的流程大致上為預約、和店家討論、店家提供報價、支付 ... 想問問這種圖算是哪種風格台北有沒有推薦的刺青師還有就是原本小臂上就有一個 ... 於 varvarovka08.ru -

#87.刺青小新

人气: 37771地址: 东莞市塘厦镇塘新街惊奇刺青. 人气: 17617 25张花臂纹身贴防水女持久花性感仿真胸口锁骨半臂彩绘刺青网红贴. ¥ 9. 已售91件. 100+评价. 5全臂+3花臂 ... 於 dlaflorysty.pl -

#88.刺青價格怎麼算 - Mamvybrano

刺青 的價格,為什麼這麼神秘?我只想刺一個小刺青,大概花多少錢?聽說刺青有開機費,又要怎麼算? 2021/06更新:收音問題別苛求了(嗚當時是我第一次 ... 於 mamvybrano.cz -

#89.【日常】刺青分享。玫瑰、青鳥| 二三事、注意事項

Q: 價格怎麼算? A: (不確定可不可以提供實際的價格,所以講師傅第一次保守的估計). 彩色的玫瑰,手掌 ... 於 futzushih0622.pixnet.net -

#90.手臂刺青價格 - 雅瑪黃頁網

搜尋【手臂刺青價格】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#91.聽說直接問價格會比較貴?|刺青Q&A EP.23 - YouTube

什麼?問 刺青價格 其實有撇步!?相信很多朋友都很疑惑為什麼不線上 報價 ,其實這是對雙方都好的一件事。而且道理非常簡單,看完影片,你就會突然發現 ... 於 www.youtube.com -

#92.刺青包手價格 - Suoment

(不須加好友,直接提出刺青問題=順便看看我的刺青作品) 臺中彫騰紋身工作室價格參考2013/11/1更正書黑灰半甲新刺青23,000起(手臂內側包覆,兩個主題圖案/可再加一個小 ... 於 www.vboosdev.co -

#93.台中彫騰紋身價格表

台中彫騰紋身工作室價格參考2013/11/1更正書. 黑灰半甲新刺青23,000起(手臂內側包覆,兩個主題圖案/可再加一個小圖). 以刺青書籍圖案為輔+修飾/ ... 於 chin2055.pixnet.net -

#94.發現刺青日式包手的熱門影片TikTok - 元培護理系

【歐美與南島語族刺青簡史】這項身體藝術,不再僅是遠赴異地探險的水手專利- Th… ... 美式刺青英文手臂刺青小圖包手刺青圖稿美式刺青包手價格美式刺青手臂傳統 刺青的 ... 於 trzebieszewo.pl