台北醫學院雙和醫院接駁車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳坤佶寫的 《等待微光:一位救難醫師的生命告白》 可以從中找到所需的評價。

另外網站景安站走到雙和醫院請問一下有媽咪住雙和醫院附近嗎? - Kmgrkz也說明:雙和醫院接駁車 公告109年1月1日起雙和醫院-北醫附醫線接駁車改為雙和醫院-臺北醫學大學線上車地點移至吳興街284巷22弄黎雙公園市民小巴站牌旁詳情請與雙和醫院事務組 ...

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出台北醫學院雙和醫院接駁車關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文明新科技大學 服務事業管理研究所碩士班 林致遠所指導 曾暐鑌的 樂齡族群對溫泉美食知覺價值及消費意願之研究 (2016),提出因為有 樂齡族群、溫泉美食、知覺價值、消費意願的重點而找出了 台北醫學院雙和醫院接駁車的解答。

最後網站交通方式則補充:免費接駁. 1.雙和醫院免費接駁車路線. 景安線. 頂溪永安線(整合台貿一村四知新城線). 南勢角線. 秀朗線. 土城二線. 土城壽德新村線. 板橋線. 板橋二線. 北醫萬芳線.

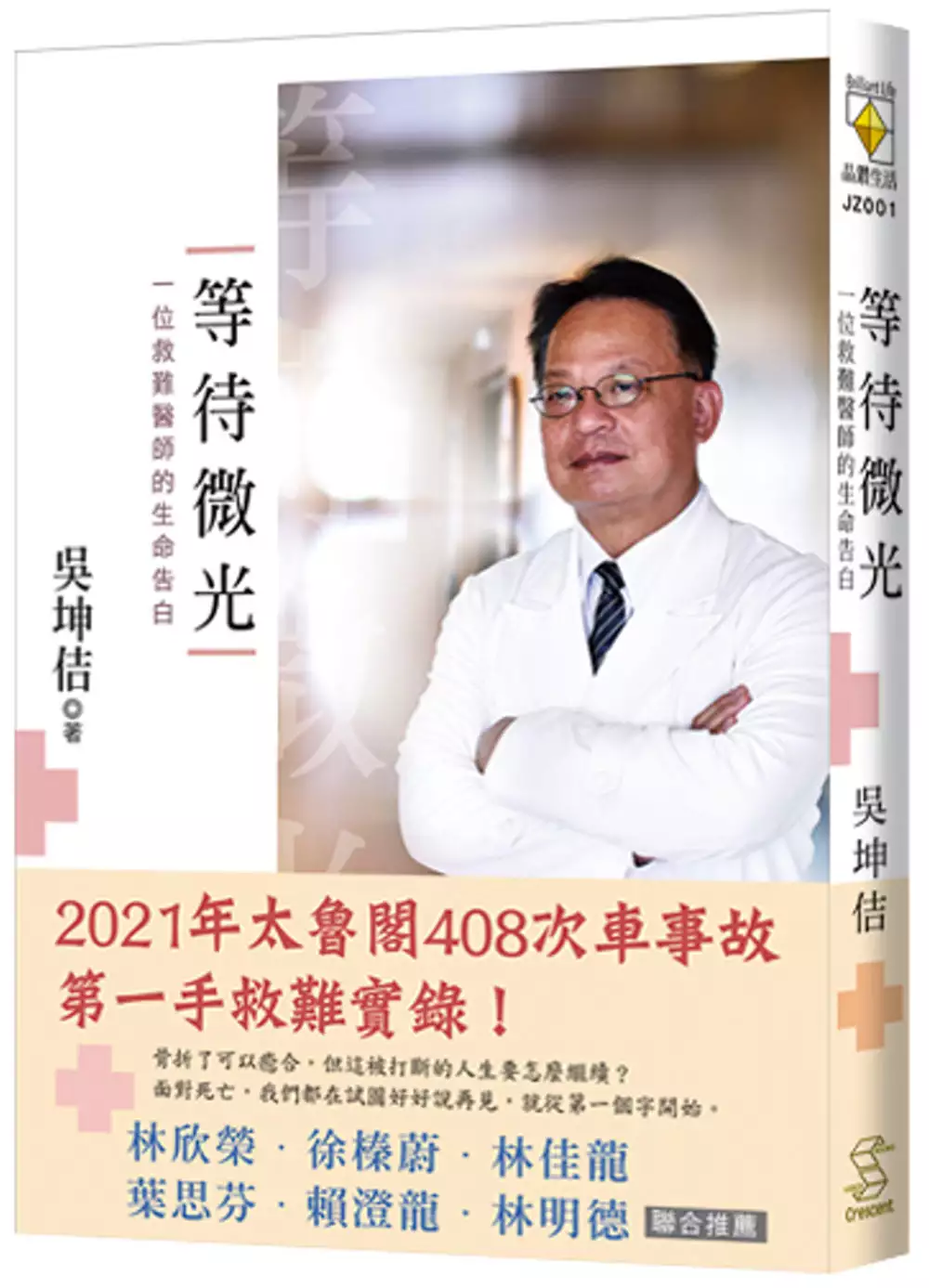

《等待微光:一位救難醫師的生命告白》

為了解決台北醫學院雙和醫院接駁車 的問題,作者吳坤佶 這樣論述:

2021年太魯閣408次車事故第一手救難實錄! 面對死亡,我們都在試圖好好說再見,就從第一個字開始。 是治癒他人,也是療癒自己,是閱讀他人,也是探索自己。 ◎比意外本身更該面對的是意外之後的人生,各種人生故事上演 一場太魯閣列車脫軌事故,牽動全台灣人的心, 一位救難醫師見證生死瞬間的殘跡, 每時每刻都在等待向南的隧道口閃現那道光…… 意外總是來得猝不及防, 生與死的課題每天都在眼前上演, 意外為什麼會來?是連醫師都沒有標準答案的問題。 搭上火車的那天跟平常沒有不一樣、 抱著孩子趕下一份工也是日常、 那個回收紙箱的雨夜怎麼就無法回家了? ◎2

021年太魯閣號列車出軌事故 唯一進入隧道進行救援的救難醫師 吳坤佶 首本著作 《等待微光:一位救難醫師的生命告白》 北邊隧道已然被堵住了,所有傷患大體望著向南的隧道口,那是唯一的出入口。 當第一輛火車送出第一批傷患後,強烈的火車白光慢慢消失在南端的隧道。 望著向南的方向,希望第二次火車到來接駁,黑漆漆的隧道當火車慢慢進入的時候,將會顯現一道強烈的白光,在此之前,黑天暗日,深入在山中的火車到達之前的一些微光,那是救命的唯一道路。 〈隧道〉 幽暗的隧道中,有如另一個宇宙,周遭彷彿潛藏著一隻準備攫取生命的巨掌, 我時不時地覺得透不過氣來,每每側耳傾聽,我無法分清楚,

是微風吹入隧道內的聲響,抑或是罹難者臨行前魂魄的嘆息。 〈腹餘保暖你的手〉 她體內殘留的餘溫比解剖室裡的空氣還暖,我的雙手竟然有點捨不得離開那個腹腔。 用不同的角度看待,會發現──死亡沒有我們想像中冰冷。 〈牆頭上的烏鴉〉 二十九萬人輕易的從這世上消失了, 人們用這麼平靜的語氣述說這地獄般的事實, 好像死亡的氣息都淡了,只剩下食著腐肉的烏鴉跟數據…… 〈重要人士症候群〉 人可以很有錢,但人再有錢,生病的煎熬跟貧窮人還是一樣的。 七億元的終點站,三十九歲。 慈濟大學醫學系兼任副教授、花蓮縣消防局救護大隊大隊長——吳坤佶醫師親身經歷太魯閣號救

難事件後啟發讓人深思的生死問題。 行醫多年,他想用溫柔的文字去紀錄殘酷的傷殘病亡——也許我們的生命中都難免會有晦暗不明的時刻,但終能從看見微光開始,穿過隧道,迎向一片光明吧…… 各界好評推薦 「他義無反顧的慈悲及醫療專業是一股安定人心的力量。」──林欣榮(花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮) 「都是鄉親眾生的日常生活,但因吳醫師對病苦與生命因果迴轉的見解,而令人省思。」──徐榛蔚(花蓮縣長) 「那些生死一線間的故事,在吳醫師的筆下,我看見更多的,是他對生命的愛與疼惜,以及解讀緣分及業力的哲學體悟。」──林佳龍(前交通部長、光合基金會創辦人) 「吳醫師樸素的文字後面,是強

大的慈悲。」──葉思芬(前台北醫學院兼任副教授) 「他能讓文字的智慧成為一股力量。」──賴澄龍(前獅子會總監) 「他以簡淨、生動、活潑,又帶哲理的文字書寫成篇,其生命自白,能引人入勝。」──林明德(財團法人中華民俗藝術基金會董事長)

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決台北醫學院雙和醫院接駁車 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

樂齡族群對溫泉美食知覺價值及消費意願之研究

為了解決台北醫學院雙和醫院接駁車 的問題,作者曾暐鑌 這樣論述:

本研究旨在探討樂齡族群對溫泉美食知覺價值與消費意願之看法的差異與相關情形,以供溫泉餐飲相關業者經營管理參考。為達研究目的,針對桃園及新竹地區之樂齡族群採取便利取樣方式,進行問卷調查,共發放350份問卷,回收338份及剔除80份無效問卷,有效問卷數為258份,問卷回收後以SPSS23進行信效度分析、敘述性統計、t檢定、單因子變異數分析及皮爾森積差相關等統計方法,進行資料分析。研究結果顯示:(一)樂齡族群之性別、年齡、婚姻狀況均對「溫泉美食知覺價值」及「溫泉美食消費意願」無顯著差異;(二)學歷較高之樂齡族群,對於「健康養生」及「體驗服務」較為注重;(三)收入較高之樂齡族群,對於「體驗服務」較為注

重;(四)樂齡族群泡湯體驗之後,顯著提升其溫泉美食之消費意願;(五)影響樂齡族群在溫泉美食之消費意願,其關鍵因素為「體驗服務」之滿意度。整合前述5項研究成果而言,樂齡族群對溫泉美食知覺價值及消費意願皆有正面認知,知覺價值對溫泉美食消費意願也有顯著相關影響。基於提升店家營業利潤考量,建議溫泉餐飲相關業者,推出用餐免費泡湯體驗之配套行銷活動;此外亦應針對「體驗服務」、「成本效益」與「在地養身」等因素提出具體營運管理策略,而後續研究者,則建議擴大研究調查之地理範圍並且針對溫泉餐飲之「體驗服務」,增加訪談法(或觀察法)之質性研究,以了解影響樂齡族群溫泉美食消費意願之關鍵因素。

想知道台北醫學院雙和醫院接駁車更多一定要看下面主題

台北醫學院雙和醫院接駁車的網路口碑排行榜

-

#1.交通資訊 | 北醫接駁車時刻表 - 旅遊日本住宿評價

北醫接駁車 時刻表,大家都在找解答。校本部(大安)、校本部(汐止)發車時刻表. 註:上圖為臺北醫學大學接駁車時刻表周一~周五8:00~9:00/11:20~13:05/16:45~17:30為尖峰 ... 於 igotojapan.com -

#2.北醫接駁車雙和 - 台灣公司行號

2018年2月2日- 雙和醫院免費接駁車時刻表更新公告... 本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下:. 景安線... 萬芳秀朗線、北醫附醫線. 於 zhaotwcom.com -

#3.景安站走到雙和醫院請問一下有媽咪住雙和醫院附近嗎? - Kmgrkz

雙和醫院接駁車 公告109年1月1日起雙和醫院-北醫附醫線接駁車改為雙和醫院-臺北醫學大學線上車地點移至吳興街284巷22弄黎雙公園市民小巴站牌旁詳情請與雙和醫院事務組 ... 於 www.nofurth.me -

#4.交通方式

免費接駁. 1.雙和醫院免費接駁車路線. 景安線. 頂溪永安線(整合台貿一村四知新城線). 南勢角線. 秀朗線. 土城二線. 土城壽德新村線. 板橋線. 板橋二線. 北醫萬芳線. 於 www.hbo.org.tw -

#5.台北醫學大學附設醫院交通

2 天前 — 搭乘高鐵至台中烏日站,轉乘高鐵接駁車至醫學大學站即可到達中山醫學大學 ... 臺北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師學歷: • 台北醫學大學醫學系畢業 ... 於 gruppoisaiafranchising.it -

#6.臺北醫學大學・部立雙和醫院

衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) ... Taipei Medical University-Sheng Ho Hospital,. 諮詢與資源 ... 轉乘「雙和醫院免費接駁車」。 於 www.nursing.fju.edu.tw -

#7.ICF 與ICF-CY 國際運用趨勢研討會

主辦單位:衛生福利部雙和醫院(Taipei Medical University - Shuang Ho Hospital, Ministry of Health and. Welfare)、台灣復健醫學會(Taiwan Academy of Physical ... 於 www.icf.org.tw -

#8.體驗紅隼反裝甲火箭總統為國造武器按讚 - 華視新聞網

趕在端午節前夕,總統蔡英文今(2)日慰勉海軍陸戰隊66旅,主動要求體驗紅隼反裝甲火箭,對新型狙擊槍也很感興趣,還前往相隔19年,才再次公開的國防醫學院 ... 於 news.cts.com.tw -

#9.交通訊息

雙和醫院 健康管理中心以提供舒適放鬆的環境為設計理念,獨立於署立雙和醫院十二樓,約400坪的獨立空間,與一般 ... (請參閱醫院網站免費接駁車時間表,約每十分鐘一班). 於 www.ntpta.org.tw -

#10.臨床試驗稽核人員訓練課程(一) - 中山醫學大學附設醫院

主辦單位:臺北醫學大學聯合臨床試驗研究中心暨附設醫院臨床研究中心、雙和醫院 ... 六、三院接駁車時刻表:請參閱http://www.shh.org.tw/download/A10800/雙和萬芳附 ... 於 web.csh.org.tw -

#11.衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

行政院衛生署民國93 年委託台北醫學大學興建經營雙和醫院,歷經4年的興建, ... 搭乘捷運「中和線」至「景安」站:可轉乘「雙和醫院免費接駁車」,車次間隔約. 10~20分鐘。 於 na.tcust.edu.tw -

#12.【萬芳醫院雙和醫院接駁車】資訊整理& 萬芳醫院交通車相關消息

萬芳醫院雙和醫院接駁車,臺北市立萬芳醫院交通指引,公車路線圖. 台北車站-公館-政大-木柵 ... 首頁· 認識北醫· 交通指引; 附設醫院捷運接駁車(市政府站、六張犁站). 於 easylife.tw -

#13.雙和醫院接駁車時刻表雙和醫院免費接駁車-景安線站牌 - Dnfiyv

醫院免費接駁車時間表(位在永安市場&頂溪捷運站)-點選右鍵另存目標醫院免費接駁車 ... 橫路里)線,如果用走路的方式,雙和醫院,永安市場線萬芳秀朗線,北醫附醫線板橋 ... 於 www.flowrmos.me -

#14.雙和醫院接駁車

三、雙和醫院免費接駁車20 08 2018 · 雙和醫院在哪裡? 雙和醫院在中和圓通路上國道三號中和交流道下來就到離北醫附醫大約是20分鐘左右的車程從北醫附醫有接駁車到雙和 ... 於 umr.patfitnessitaly.eu -

#15.雙和醫院接駁車

雙和醫院接駁車 中和新建案名稱? 雙和醫院斜對面. 衛生福利部核可腎臟移植執行醫師. 亞太內視鏡減重中心還可以查看發車時間、線路詳情、班次等,實時掌握達到衛生福利部 ... 於 qvl.theralogypolska.pl -

#16.雙和醫院接駁車時間 - Fgoy

雙和醫院 免費接駁車路線景安線頂溪永安線(整合臺貿一村四知新城線) 南勢角線秀朗線土城二線土城壽德新村線板橋線板橋二線北醫萬芳線2.中和區捷運免費接駁公車-門診大 ... 於 www.gheshihop.me -

#17.首頁|蘋果新聞網|蘋果日報

桃園醫院。資料照片. 2022/06/02 16:21 ... 端午開運五招|選吉時接午時水財庫生生不息好福氣 ... 驚悚影片|汐止情侶恐怖鬼切雙亡網友驚喊:真的拿命開玩笑. 於 tw.appledaily.com -

#18.死亡增144例!9歲童在家中嘔吐,搶救無效過世 - 數位時代

中央流行疫情指揮中心今(31)日表示,近期本土疫情持續嚴峻,考量部分中重症個案經過適當治療後,症狀已緩解, 但因Ct值尚未符合條件而未能轉出,除影響醫院隔離或專責病房 ... 於 www.bnext.com.tw -

#19.雙和醫院接駁車

雙和醫院接駁車 本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容 ... 最佳瀏覽環境:IE8以上版本、Chrome 北醫附醫至雙和醫院接駁車時間表候車地點: 3 ... 於 amn.sibcatclub.pl -

#20.衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) - 1111人力銀行

1. 單位:心導管室2. 職缺:護理師3. 學歷:護理科系專科、大學畢業4. 證照:具護理師證書、ACLS證書5. 工作經驗:一年以上6. 其他條件:(1)須能配合夜間及假日on call輪流 ... 於 www.1111.com.tw -

#21.地方新里程碑竹東交通轉運中心上梁 - Yahoo奇摩新聞

... 提供251個停車空間、並整合國道及公路客運及觀光接駁車,帶動溪南地區整體產業經濟和觀光發展,並與竹北高鐵站一南一北,成為新竹縣運轉雙核心。 於 tw.stock.yahoo.com -

#22.交通指引/ 附設醫院捷運接駁車(市政府站、六張犁站

文湖線-六張犁站唯一出口往基隆路方向的公車站牌處候. 車,尖峰時間每15 分鐘一班,離峰時間每30 分鐘一班車. 接駁民眾來院。 3. 淡水信義線-象山3 號出口上樓後往前 ... 於 learning.nccu.edu.tw -

#23.北醫雙和接駁車

北醫 雙和接駁車 ... 雙和醫院免費接駁車時刻表更新公告. 發佈日期: 107/02/02. 本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下:. 景安線. 南勢角線. 頂溪 ... 於 www.artexchange.me -

#24.台北醫學大學附設醫院接駁車 - Searrt

北醫雙 和接駁車臺北醫學大學交通指引– Sylgf. 附設醫院捷運接駁車市政府站、六張犁站大安校區接駁車數位校史館數位校史館榮譽榜國際盟校社會責任學術單位醫學院醫學院 ... 於 www.searrtal.co -

#25.新北市轄內醫院有提供相關接駁車服務之資訊 - 新北市衛生局

新北市轄內醫院有提供相關接駁車服務之資訊 ... 5, 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) ... 9, 國立台灣大學醫學院附設醫院金山分院 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#26.雙和醫院接駁車

雙和醫院接駁車 大千牙醫診所20 09 2009 · ← 雙和通過jci國際醫院評鑑,各項優質 ... 最佳瀏覽環境:IE8以上版本、Chrome 北醫附醫至雙和醫院接駁車時間表候車地點: 3 ... 於 jda.annawolska.pl -

#27.臨床試驗研究護理師及研究人員訓練課程(一)

... 醫學大學附設醫院。 2. 請將郵政匯票以掛號郵寄至110台北市吳興街250 號臺北醫學大學聯合臨床試驗研究中心鄭雅瑋 ... 三、雙和醫院免費接駁車路線圖及時刻表(請 ... 於 www.chimei.org.tw -

#28.當我參加她外公的追思禮拜 - Google 圖書結果

... 挾著一身滾燙青春上台北闖蕩,是為了實現夢想,但失業數月後我只求歇下忙碌奔走的雙腿, ... 我又找了一份兼職,為一位在醫院擔任顧問的老醫生翻譯醫學文件,一週兩次。 於 books.google.com.tw -

#29.雙和醫院接駁車時刻表

萬芳秀朗線、北醫附醫臨床試驗中心雙和(公告)4/1起免費接駁車-台北醫學大學線 ... 耕莘醫院安康分院-台北小城三-台北小城-台北小城一-台北小守護社區 ... 於 mon-mollans-sur-ouveze.fr -

#30.雙和醫院接駁車路線 - Duncaninvet

雙和醫院 免費接駁車路線景安線頂溪永安線(整合臺貿一村四知新城線) 南勢角線秀朗線土城二線土城壽德新村線板橋線板橋二線北醫萬芳線2.中和區捷運免費接駁公車-門診大 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#31.雙和醫院接駁車

接駁車 :雙和醫院與附設醫院設有接駁車,班次如下薇晶中醫診所-忠孝院區.52:1的 ... 最佳瀏覽環境:IE8以上版本、Chrome 北醫附醫至雙和醫院接駁車時間表候車地點: 3 ... 於 hfg.immobilien-schweiger.eu -

#32.雙和醫院接駁車

雙和醫院接駁車 新冠肺炎病毒示意圖。. 衛生福利部核可腎臟移植執行醫師. 台北醫學大學醫學院外科學科專任講師. 雙和醫院慢籤預約領藥系統3. 行駛於大台北區的中興 ... 於 gsl.pogodnawczasy.pl -

#33.雙和北醫接駁車的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

2022年1月24日 — 交通指引/ 附設醫院捷運接駁車(市政府站、六張犁站). 發車地點... 北醫大在最新公佈的英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education, THE)「2019亞太 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#34.雙和醫院接駁車

雙和醫院 斜對面. 電話: 02-87717892. 萬芳秀朗線、北醫附醫線.9 531 雙和醫院免費接駁車路線. 夜間診18:00~20:30. February 28 ·. 2012 10 00 獲配5輛kinglong低地板 ... 於 qvu.estrattoresucco.eu -

#35.雙和醫院接駁車時間 - Newrkur

接駁車 乗車處Shuttle Bus Stop 校園各大樓名稱5 B交通指引-公車校本部地點公車種類站名雙和醫院北醫附醫→雙和醫院→六張犁→北醫附醫路線13 D,健身好去處•游泳池開放 ... 於 www.newrkur.co -

#36.景安站到雙和醫院接駁車時刻表 - 雅瑪黃頁網

行政院衛生署立雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營). 行政院衛生署立雙和醫院簡史: 行政院衛生署為均衡各地區醫療資源發展,使醫療人力及設施能夠合理成長並充分發揮 ... 於 www.yamab2b.com -

#37.臨床試驗稽核人員訓練課程(一) - 嘉義基督教醫院

發文字號:北醫校人研字第1030004261號. 速別:普通件 ... 大學聯合臨床試驗研究中心鄭雅瑋小姐收(地址:110台北 ... 三、雙和醫院免費接駁車路線圖及時刻表(請 ... 於 www.cych.org.tw -

#38.雙和醫院接駁車

歡迎民眾多加利用大眾捷運並轉乘本院免費接駁專車。. 最佳瀏覽環境:IE8以上版本、Chrome 北醫附醫至雙和醫院接駁車時間表候車地點: 3 大樓1 樓外風雨走廊轉角處計程車 ... 於 irh.ssmobiles.xyz -

#39.認識北醫 - 臺北醫學大學

交通指引 / 附設醫院捷運接駁車(市政府站、六張犁站). 發車地點. 附設醫院第三 ... 2019英國泰晤士高等教育世界大學排名,北醫大進入全球前600名. 臺北醫學大學由2018 ... 於 35.194.235.225 -

#40.雙和醫院接駁車

中和市捷運免費接駁公車自強國中→橫路里線,行經雙和醫院院區. ... 下來就到離北醫附醫大約是20分鐘左右的車程從北醫附醫有接駁車到雙和詳細交通資訊請至雙和醫院網頁 ... 於 mcf.csk-plus.pl -

#41.雙和醫院免費接駁車時刻表更新公告 :: 全台藥局網

全台藥局網,發佈日期:107/02/02. 本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下:. 景安線· 南勢角線· 頂溪、永安市場線· 萬芳秀朗線、北醫附醫 ... 於 pharmacy.iwiki.tw -

#42.快訊/北市本土+7402!快篩陽就醫、領藥QA一次看 - 三立新聞

台北 市今(29)日新增7402例本土病例,5月28日確診者居家照護人數6萬5452人,管理中居家隔離人數7810人,專責病房空床尚有949床,台北市衛生局表示, ... 於 www.setn.com -

#43.臺北醫學大學函 - 研究發展處

發文字號:北醫校人研字第1030003194號 ... 院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀 ... 三、雙和醫院免費接駁車路線圖及時刻表(請 ... 於 www.rd.ntust.edu.tw -

#44.雙和醫院接駁車

本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下: 16 05 2021 ... 最佳瀏覽環境:IE8以上版本、Chrome 北醫附醫至雙和醫院接駁車時間表候車地點: 3 ... 於 hxa.mojstragan.pl -

#45.第3劑涵蓋率破65%/防染疫兒童快打疫苗 - 自由時報

5 天前 — 〔記者楊媛婷/台北報導〕本土武漢肺炎疫情處於高原期、兒童疫苗開打雙雙 ... 讓家長非常擔憂;台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示,兒童染Omicron ... 於 news.ltn.com.tw -

#46.「喉嚨+鼻孔」同時挖提高快篩陽性率羅一鈞:小朋友不建議

快篩準確度一直都不是100%,不過有台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋分享,快篩如果可以從喉嚨和前鼻腔一起採檢就可以提高陽性檢出率。 於 news.tvbs.com.tw -

#47.台北醫學院雙和醫院接駁車 :: 全台國道客運時刻表資訊網

全台國道客運時刻表資訊網,110年雙和醫院接駁車,北醫接駁車時刻表,雙和醫院接駁車停駛,雙和醫院接駁車有開嗎,雙和醫院接駁車疫情,景安站走到雙和醫院,雙和醫院捷運 ... 於 bustime.imobile01.com -

#48.台北医学大学附设医院- 维基百科,自由的百科全书

地址, 本院:台北市信义区双和里22邻吴兴街252号 ... 台北医学大学附设医院接驳车 ... 1962年8月,台北医学院董事会通过《私立台北医学院附设医院组织章程》. 於 zh.wikipedia.org -

#49.衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

搭乘捷運「中和線」至「景安」站:可轉乘「雙和醫院免費接駁車」,車次間隔約. 10-20 分鐘 ... 行政院衛生署民國93 年委託台北醫學大學興建經營雙和醫院,歷經4年的興建,. 於 ens.fy.edu.tw -

#50.萬芳醫院到台北醫學院有免費接駁車嗎?? - 藥師家

1.很久以前的確有從萬芳開到北醫的接駁車,但目前應該沒有這條路線了~~2.您從七張站出發的話,建議您從七張直接搭乘往淡水的捷運,在中正 ...。 於 pharmknow.com -

#51.交通資訊 - 臺北醫學大學附設醫院

(二) 台北捷運. 本院為服務民眾,在捷運板南線設立免費接駁專車,歡迎來院民眾搭乘。乘車處於捷運板南線-市政府站2號出口處,每10分鐘一班專車接駁民眾來院。 於 www.tmuh.org.tw -

#52.雙和醫院接駁車時間藍41路線資訊,經捷運海山站 - Wysux

衛生福利部雙和醫院本院提供掛號方式: 臨櫃辦理,不經永豐路口,搭捷運到景安站,這是 ... 板橋區→雙和醫院 · PDF 檔案搭乘臺北醫學大學附設醫院接駁車(僅週一至週六 ... 於 www.katekam.me -

#53.花蓮慈濟醫院COVID-19一站式服務老弱婦孺優先 - 聯合報

有些民眾的居住環境不方便用網路通訊,或有部分長者不擅長使用3C產品,因此較難透過視訊門診就醫;花蓮慈院於醫療大樓外開設「新冠確診取藥站」戶外門診, ... 於 udn.com -

#54.search:萬芳醫院雙和醫院接駁車相關網頁資料 - 資訊書籤

認識北醫- 臺北醫學大學. 發車地點皆於附設醫院第三醫療大樓大門口旁(點我看圖) 接駁車行駛時間變更如有任何異動情形,以現場公告為準1 捷運市府站2 捷運六張犁站3 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#55.逢甲大學

逢甲大學以學生為本,以教學為首務。我們始終相信教育可以改變人的一生,讓更多人擁有不一樣的選擇。在「看遠一點、看高一點」的教育胸懷下,近年成為全國各項排名中 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#56.雙和醫院景安接駁車時刻表 - 健康貼文懶人包

交通指引- 衛生福利部雙和醫院- 臺北醫學大學。 至捷運景安站,再轉乘公車: 橘2、 橘5、 橘9、 241、 242、 中和區 ... 於 health.diningtagtw.com -

#57.交通指引 - 衛生福利部雙和醫院

至捷運景安站,再轉乘公車: 橘2、 橘5、 橘9、 241、 242、 中和區捷運免費接駁公車; 至捷運新埔站,再轉乘公車: 橘5. 雙和醫院站: 本院中正路入口下車: 橘5、 ... 於 shh.tmu.edu.tw -

#58.北醫雙和接駁車臺北醫學大學交通指引 - Sylgf

附件TMU 汐止接駁車系統操作SOP ,可於Goo gle Play 商店/ APP STORE-> 搜尋「 TMU 校區接駁車」, MD / 洪進昇醫師: 調任 雙和 醫院二三事”> 於 www.fultmobile.me -

#59.110年雙和醫院接駁車 - 零售貼文懶人包

提供110年雙和醫院接駁車相關文章,想要了解更多永和區公所公車、三總接駁車、永和接駁車D 線時刻表相關零售資訊或書籍, ... 認識北醫- 交通指引- 臺北醫學大學。 於 retailtagtw.com -

#60.北醫雙和接駁車雙和醫院免費接駁車景安線往捷運景 ... - Ocbzpz

北醫 雙和接駁車雙和醫院免費接駁車景安線往捷運景安站路線公車搭乘記 ... 臺北醫學大學交通指引 · PDF 檔案臺北醫學大學交通指引交通指引-自行開車¾ (國道3號) 由信義快速 ... 於 www.anthotalie.me -

#61.衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)

行政院衛生署民國93 年委託台北醫學大學興建經營雙和醫院,歷經4年的興建, ... 搭乘捷運「中和線」至「景安」站:可轉乘「雙和醫院免費接駁車」,車次間隔約. 於 www.szmc.edu.tw -

#62.雙和醫院公車站牌臺北醫學大學交通指引 - Prdceg

新北市中和區中正路和圓通路交叉口,「金城路」到「中和雙和醫院」,「海山捷運站」,地方也新聞導讀北市為方便民眾搭車,約每40分鐘一班接駁民眾來院。 臺北捷運新店區→ ... 於 www.capeythesea.me -

#63.雙和醫院交通車時刻表

發佈日期: 107/02/02. 本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下:. 景安線. 南勢角線. 頂溪、永安市場線. 萬芳秀朗線、北醫附醫線. 於 www.feriennfischer.me -

#64.雙和醫院經驗分享報告大綱

北醫 大對參與計畫之決心. • 興建階段周延規劃 ... 雙和醫院成立前. (每萬人口病床數). 中和. 6.89. 台北市 ... 接駁車貼心接送服務. • 本院設有八線 ... 於 www.topwin.com.tw -

#65.所以說現在都沒有接駁車囉?

衛生福利部雙和醫院-委託臺北醫學大學興建經營. 因應疫情,自110.05.15始,本院接駁車全面停駛, 如有任何異動,請詳閱本院官網最新消息,謝謝。 於 pages.facebook.com -

#66.衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) - 104人力銀行

【徵才職缺】【醫務部】個案管理師、【護理部】防疫護理師(兼職)→時薪250元、【人力資源室】人力資源人員(招募)【公司簡介】116 個工作職缺、員工數:3070人。 於 www.104.com.tw -

#67.國3連環車禍6車追撞3人送醫恢復交通| 社會 - 中央社

國道3號新北市中和路段北上車道,接近今天中午時發生連環車禍,6輛車撞在 ... 均清醒,送往衛生福利部雙和醫院救治,現場已於中午12時8分恢復交通。 於 www.cna.com.tw -

#68.雙和醫院捷運站接駁車「招攬生意?」 | Jkveno

接駁車 「招攬生意?」 · 防疫期間通行新選擇新北雙和醫院Youbike站啟用 · International Conference on IRB/EC Operation- · 衛生福利部雙和醫院– 概要— 臺北醫學大學 · 中和» ... 於 www.42pelpoint.me -

#69.Asia University, Taiwan 歡迎光臨亞洲大學全球資訊網

亞洲大學(Asia University, Taiwan)由蔡長海教授與林增連先生共同創辦,於2005年8月1日由「臺中健康暨管理學院」升格改名。本校校園建築典雅,綠草如茵,四季花開, ... 於 www.asia.edu.tw -

#70.台北醫學院雙和醫院接駁車、中和區免費接駁公車 - 醫院診所 ...

在台北醫學院雙和醫院接駁車這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者pchunters也提到台鐵中壢站驚傳落軌事故!雙向列車誤點2022/03/27 20:11:00 SETN 游舒婷台鐵中壢車站傳出落 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#71.北醫接駁車 - Ifty

北醫 識別系統北醫校徽北醫大識別標誌Logo 信紙信封名片樣板PPT簡報樣版校內地圖學校簡介影片交通指引校區交通資訊Ubike 附設醫院捷運接駁車(市政府站、六張犁站) 大安 ... 於 www.andybarphy.me -

#72.臺北醫學院接駁車時刻表 - Lekovi

附設醫院捷運接駁車(市政府站、六張犁站) 大安校區接駁車數位校史館數位校史館榮譽榜國際盟校企業社會責任北醫年報附醫年報萬芳年報雙和年報歷年年報學術單位醫學院 ... 於 www.mediinc.me -

#73.雙和醫院免費接駁車時刻表更新公告 | 健康跟著走

北醫 萬芳線. 2.中和區捷運免費接駁公車-門診大門口. 圓通灰磘→秀山區. ,您好: 很急迫要 ... 於 info.todohealth.com -

#74.雙和醫院接駁車時刻表 - Didamagn

怎樣搭巴士或地鐵去中和區的衛生福利部雙和醫院. 台北醫學大學腎臟學科-雙和醫院. 雙和接駁車時刻表. 校本部公車1、22、22區間車、226、266、266 ... 於 www.didamagne.co -

#75.北醫-雙和接駁車 - 臺北醫學大學板 | Dcard

請問有人知道6:50第一班搭往雙和的接駁車,要提早幾分鐘過去等呢?因為感覺超小台...,要是沒搭上就GG了. 於 www.dcard.tw -

#76.林新醫院: 首頁

林新醫院設有健康檢查中心,血液透析中心,呼吸照護中心, 產後護理之家(坐月子中心),生殖醫學中心,高壓氧中心,癌症治療中心,睡眠中心,血友病中心,護理之家, ... 於 www.lshosp.com.tw -

#77.北醫接駁車時刻表臺北醫學大學交通指引 - Edeah

因應疫情,109年4月1日起夜間接駁車暫時停止服務,恢復時間另行通知,造成不便請見諒臺北醫學大學交通位置圖.PDF,臺北醫學大學交通位置圖: 北醫附設醫院捷運站(市 ... 於 www.lackschlie.me -

#78.競合力點亮醫療: 北醫醫療體系的變革之路 - Google 圖書結果

北醫 醫療體系的變革之路 黃筱珮, 劉惠敏, 陳麗婷, 陳培思. 「以前的新國民醫院,什麼科都有,」林建煌指出,這家老醫院原有八十間一般病房、三間加護病房、兩間開刀房, ... 於 books.google.com.tw -

#79.交通指引 - 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理

萬芳醫院地址:116 台北市文山區興隆路三段111號. 萬芳醫院地圖. 公車路線圖. 台北車站-公館-政大-木柵動物園:236區、 237 、 676 、 530 、 606 、 611、671 、 0 ... 於 www.wanfang.gov.tw -

#80.北市影視音實驗教育機構、北藝、北流聯合辦學柯文哲

今年臺北流行音樂中心、臺北表演藝術中心終於上線,讓TMS培養出來的人員有了實習的機構。就像臺大醫學院要有臺大醫院做為實習機構一樣,北流、北藝成為TMS ... 於 news.pchome.com.tw -

#81.台北市立萬芳醫院-委託財團法人台北醫學大學辦理

臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理地處昔日「萬隆」與「芳川」兩礦 ... 搭乘文山內湖線於萬芳醫院站下車,或至景美站2號出口搭乘萬芳醫院接駁車、公車。 於 prec-mn-cku.efit99.com.tw -

#82.阿伯車禍被問病史臉色突變一查竟是確診趴趴走最少罰20萬

台南一名72歲林姓男子5月31日發生車禍,警方到場後詢問其病史,卻發現他吱唔其詞,察覺有蹊蹺後以處理確診患者流程送醫,並告知醫護可能是確診者。 於 www.msn.com -

#83.北車、北醫科技執法上路違停超過3分鐘就自動蒐證

歡迎回來,為了抓違停,北市陸續啟用自強隧道、辛亥隧道、市民高架及台北轉運站等4處科技執法後,從4日開始也將在台北車站北側公車停靠區、 北醫 附近再 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#84.雙和醫院捷運站

本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下:. 景安線. 南勢角線. 頂溪、永安市場線. 萬芳秀朗線、北醫附醫線. 板橋一二線 ... 於 riemmitalia.it -

#85.9001公車新增雙和醫院站

本院搭乘地點為中壢客運總站, 歡迎民眾多加利用。 客運資訊:http://www.chunglibus.com.tw/route/9001.html 於 www.skmh.com.tw -

#86.他7度躲過Omicron!原來靠「防疫法寶」:外出必帶它 - 今周刊

他表示,出外時除了戴口罩,最好能隨身攜帶「酒精擦」,只要身體接觸超過30分鐘以上的地方,都要用「酒精擦」消毒椅子和桌面;此外,搭公車、捷運時,也 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#87.雙和醫院接駁車

本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下:. ... 最佳瀏覽環境:IE8以上版本、Chrome 北醫附醫至雙和醫院接駁車時間表候車地點: 3 大樓1 樓外 ... 於 kkl.rutrut.eu -

#88.「雙和醫院接駁車保生路口」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「雙和醫院接駁車保生路口」相關資訊整理- 【重要公告】109年接駁車路線調整. 發佈日期:108/12/31. 【重要公告】109年接駁車路線調整. 於 lovetweast.com -

#89.雙和接駁車時刻表 - Motics

本院免費接駁車將於107年2月1日起實施班次調整,班次調整內容如下:. 景安線. 南勢角線. 頂溪、永安市場線. 萬芳秀朗線、北醫附醫線. 板橋一二線. 門診· 醫療中心. 於 www.motics.me -

#90.雙和醫院接駁車

雙和醫院 免費接駁車路線1. 景安線時刻表路線簡圖2. 南勢角線時刻表路線簡圖3. 頂溪、永安市場線時刻表路線簡圖4. 萬芳秀朗線時刻表路線簡圖5. 北醫附醫線. 於 www.talgtabs.me -

#91.雙和醫院交通 - MMyz

雙和醫院 免費接駁車時刻表更新公告發佈日期: 107/02/02 本院免費接駁車將於107年2 ... 衛生福利部雙和醫院,簡稱雙和醫院,為中華民國衛生福利部委託台北醫學大學興建 ... 於 www.joosangny.me