博物館定義icom的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇明如,蘇瑞勇寫的 觀光小鎮漫遊趣:30個台灣幸福小鎮的創生與體驗旅遊 和克萊兒.畢莎普的 激進美術館學:當代美術館的當代性都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國際博物館協會 - Wikiwand也說明:國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM),是關於博物館學及博物館管理 ... 在哥本哈根召開的國際博物館協會第11屆會議上,將博物館正式定義為 ...

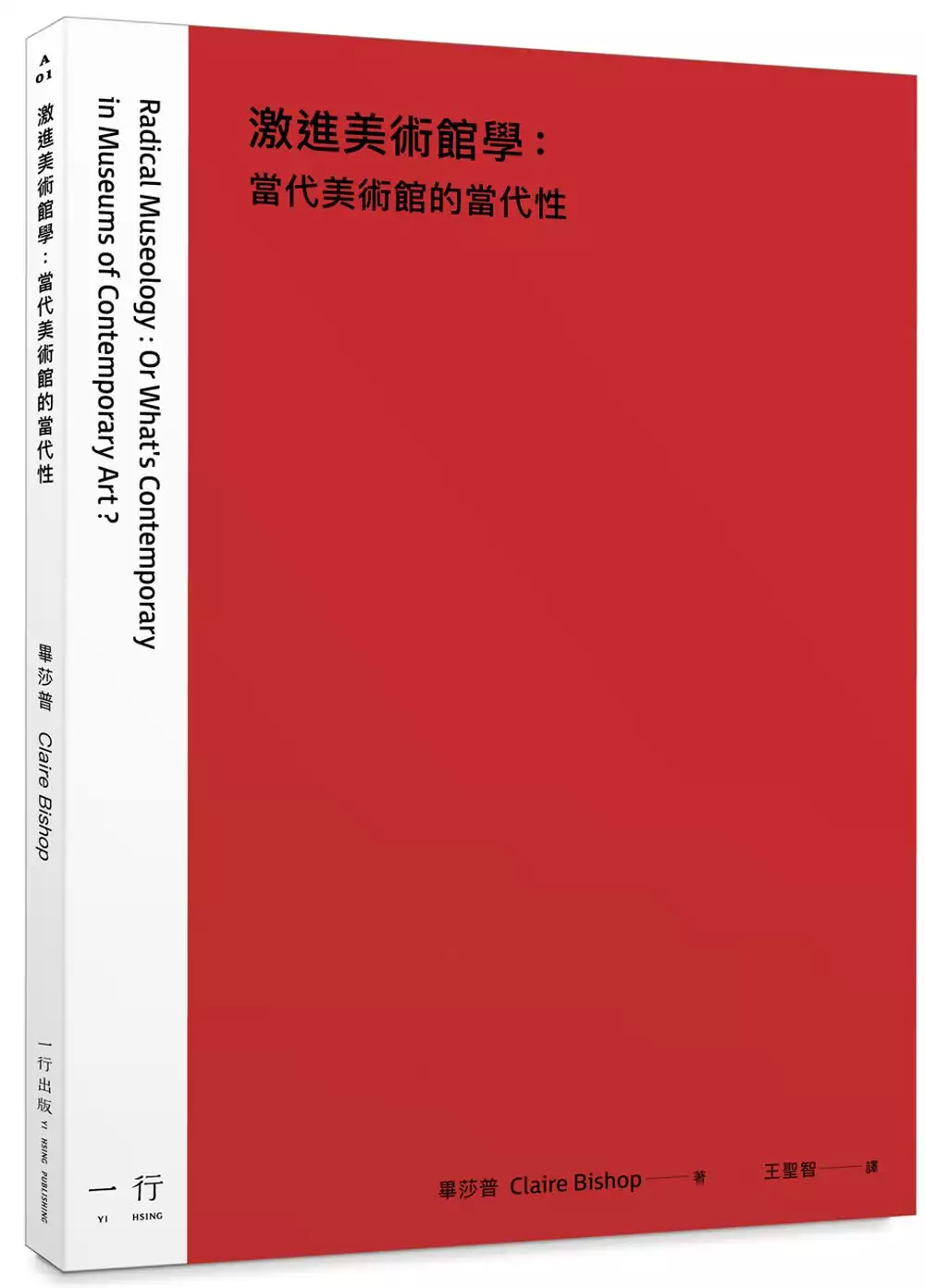

這兩本書分別來自晨星 和一行出版所出版 。

淡江大學 法國語文學系碩士班 梁蓉所指導 馬藤萍的 普世博物館的普世價值:以「阿布達比羅浮宮」為例 (2021),提出博物館定義icom關鍵因素是什麼,來自於普世博物館、阿布達比羅浮宮、多元文化主義、博物館外交。

而第二篇論文國立臺中教育大學 數位內容科技學系碩士班 吳育龍所指導 賀元顥的 擴增實境APP在博物館導覽中對於參觀者體驗影響之研究 (2021),提出因為有 擴增實境、博物館導覽、科技接受模式、資訊素養的重點而找出了 博物館定義icom的解答。

最後網站ICOM网络研讨会:在变化时代定义博物馆-欧洲遗产论坛报則補充:博物馆定义 ,前景和潜力常设委员会2(MDPP 2)准备启动探索新博物馆定义的新流程。 10月14日UTC + 00,MDPP1将在公开网络研讨会上介绍该方法 “在变革中定义博物馆: ...

觀光小鎮漫遊趣:30個台灣幸福小鎮的創生與體驗旅遊

為了解決博物館定義icom 的問題,作者蘇明如,蘇瑞勇 這樣論述:

小鎮漫遊是近年台灣最暢行的旅遊方式,更是國家發展觀光旅遊的重點。每個鄉鎮有在地最獨特性的文化與旅遊特質,也成為地方創生與永續觀光發展的新亮點。 本書從台灣368個鄉鎮市區之中,找出十大經典小鎮類型魅力主題── 【宗教民俗觀光小鎮】東港(屏東)、內門(高雄)、萬巒(屏東) 【溫泉小鎮】礁溪(宜蘭)、關子嶺(台南)、新北投(台北) 【手藝小鎮】苑裡(苗栗)、西螺(雲林) 【魅力漁港小鎮】南方澳(宜蘭)、王功(彰化)、成功(台東)、豐濱(花蓮) 【茶香小鎮】坪林(台北)、貓空(新北)、満州(屏東) 【鐵路小鎮】集集(南投)、奮起湖(嘉義)、平溪

(新北)、 內灣(新竹) 【山城小鎮】旗山(高雄)、大溪(桃園)、林田山(花蓮) 【離島小鎮】馬公(澎湖)、小琉球(屏東) 【花卉小鎮】后里(台中)、 白河(台南) 【自然生態小鎮】池上(台東)、四草(台南)、茂林(高雄)、太麻里(台東) 30個精彩小鎮,擁有無可取代的觀光資源與特色,更進一步串聯國家推動的小鎮慢旅方式,以地方創生的軟實力,帶給讀者一種深度旅行與體驗的悠遊提案。 本書特色 1.繼十大觀光小城:大甲、大溪、北投、安平、金城、美濃、鹿港、集集、瑞芳、礁溪之後,台灣觀光局持續推動「2018年海灣旅遊年」、「2019年小鎮漫遊年」,一直到「2020年脊梁

山脈(國家風景區)旅遊年」。本企劃藉由與國際慢城觀光的接軌,找出每個鄉鎮在地最有獨特性的文化與旅遊特質,成為地方創生與永續觀光發展的亮點。 2.取材具有主題特色的小鎮,提供讀者有故事、有吸引力的深度體驗,感受當地的文化、生活與食物,讓台灣小鎮漫遊有不同的視野與風情。 3.本企劃以「宗教民俗觀光」、「溫泉」、「手藝」、「魅力漁港」、「茶香」、「鐵路」、「山城」、「離島」、「花卉」、「自然生態」等主題分類,選擇獨具特色的在地聚落,串聯國家推動的觀光小鎮景點,以小鎮地方創生的軟實力,提供讀者小鎮深度體驗與旅遊的提案。

普世博物館的普世價值:以「阿布達比羅浮宮」為例

為了解決博物館定義icom 的問題,作者馬藤萍 這樣論述:

近年來,全球化效應下,文化發展的重要性越深植人心,於藝術、教育乃至於文化觀光等 各軟實力項目的經營,皆可見各國群體針對自身文化特色,提出與之相應的發展策略。於此概 念下,以博物館為核心的藝術建設,更成為了各國文化事業的重中之重;不論是已具成熟經驗 的歐美博物館群,抑或是甫獨立的非西方新興國家,博物館作為記錄歷史、保存人類文化產物、 最大化體現各群體特殊性,且能彰顯其擁有者之文化豐富與包容性的一公開場所,無不使博物 館機構於當前的全球化語境中,扮演了重要的文化角色。 另一方面,鑑於文化多樣性與後殖民主義意識的抬頭,長期以西方為首的博物館經營,如 羅浮宮、大英博物館與大都會美術館等,亦開始受

到非西方地區的挑戰,尤其針對藏有甚多異 國文物的歐美知名藝術機構,在文物蒐羅過程中的合法性;其中,以主打展藏世界性藝術的「普 世博物館」一類型機構,即是主要的爭議對象,甚且面臨了各文物源出國的返還聲討。然而, 於此情勢下,於 2007 年,隨著法國與阿聯以共創一座普世博物館為理想的跨文化合作,就此 誕生的阿布達比羅浮宮,成為了阿拉伯世界首座普世博物館,卻同時也被寄予了如何提供不同 於過去的經營思維,以回應當代社會對該類型藝術機構的期待。 因此,除了梳理歐美普世博物館群之發展脈絡,本論文旨在以阿布達比羅浮宮的建構為核心,乃至於法國與阿聯這場標誌性的跨國博物館合作,何以適切地反映多元文化發展與

普世理 想於全球化世界下的重要性。

激進美術館學:當代美術館的當代性

為了解決博物館定義icom 的問題,作者克萊兒.畢莎普 這樣論述:

在新自由主義經濟價值指標的壓力下,當代的美術館在闡述自我文化價值方面顯然受到了嚴峻挑戰,如何找到確實可行的替代性方案,成為其迫切的文化任務。 畢莎普在本書中以三座美術館:荷蘭凡艾伯當代美術館、西班牙索菲婭王后國家藝術中心博物館,以及斯洛維尼亞梅特柯瓦當代美術館,來說明21世紀一種更具實驗性的激進美術館思考:「辯證式當代性」(dialectical contemporaneity)——這些美術館都致力於重新思考「當代性」的範疇,並將當代性理解為一種辯證方法與帶有政治色彩的計畫,一種對於時間性(temporality)更為激進的討論。這讓我們得以重新思考當代的美術館功

能、美術館典藏範疇,以及這類美術館所形塑出的觀賞樣態。 本書特色 本書是知名英國藝術史與藝術評論學者畢莎普(Claire Bishop),針對21世紀藝術與博物館領域中所迫切關心的美術館如何彰顯自身文化價值的重要問題,以西方三座不同規模層級的當代美術館為案例,提出了簡明且精闢的看法。

擴增實境APP在博物館導覽中對於參觀者體驗影響之研究

為了解決博物館定義icom 的問題,作者賀元顥 這樣論述:

本研究旨在了解擴增實境應用於博物館導覽中,對參觀者體驗之影響。將科技接受模式作為研究架構基礎,探討參觀者對於擴增實境這項科技的使用行為及其接受程度,並加入資訊素養用,用以評估參觀者本身資訊科技操作、運用之能力。本研究之前導研究以博物館隨機參觀者作為研究對象,正式研究以隨機線上問卷填答者作為對象,從實際使用行為中,探討模型內的資訊素養、認知易用性、認知有用性及使用者態度間的相關性。另外加入了年齡變項,探討年齡變項與認知易用性、認知有用性及資訊素養間是否具因果關係。獲致研究結果如下:一、 參觀者的年齡高低對於資訊素養、認知易用性、認知有用性,沒有顯著影響。二、 參觀者本身的資訊素養對於擴增實

境APP之認知易用性、認知有用性、實際使用行為具有顯著的影響。三、 參觀者對於擴增實境APP之認知易用性、認知有用性,對於實際使用行為具顯著的影響。四、 參觀者對於擴增實境APP的使用者態度,對實際使用行為具顯著的影響。結論顯示,擴增實境APP應用於博物館導覽,具有能幫助參觀者提升其對展覽的認識與興趣,甚至是提升使用擴增實境相關APP意願之潛力,但年長者在擴增實境APP操作上及相關資訊素養與其他年齡層並無太大區別。

博物館定義icom的網路口碑排行榜

-

#1.对ICOM博物馆定义修订的初步观察与分析 - 博展联盟

ICOM 自1946年成立以来,先后对博物馆定义进行过八次修订并通过《国际博物馆协会章程》(简称“《ICOM章程》”)制度化。目前使用的博物馆定义虽完成于2007年 ... 於 www.518bwg.com -

#2.佛教藝術博物館的現世意義與價值

「到博物館看寶貝」,恐怕是二十世紀以前,大眾對於博物館的普遍認知與定義。 ... 傳播、展示有形與無形文化資產,達到服務人群、促進社會發展之宗旨(ICOM, 2007)。 於 www.ctworld.org.tw -

#3.國際博物館協會 - Wikiwand

國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM),是關於博物館學及博物館管理 ... 在哥本哈根召開的國際博物館協會第11屆會議上,將博物館正式定義為 ... 於 www.wikiwand.com -

#4.ICOM网络研讨会:在变化时代定义博物馆-欧洲遗产论坛报

博物馆定义 ,前景和潜力常设委员会2(MDPP 2)准备启动探索新博物馆定义的新流程。 10月14日UTC + 00,MDPP1将在公开网络研讨会上介绍该方法 “在变革中定义博物馆: ... 於 heritagetribune.eu -

#5.ICOM博物館定義の再考

博物館 とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査研究、普及、展示する ... 於 icomjapan.org -

#6.【博物之島新訊】博物館新定義最新進度!ICOM提新修訂程序

2021年9月3日 — 2020年12月會議中,再更名為「ICOM定義:博物館定義常務委員會」,重新規劃公開、透明、客觀的新方法學,以更精準地掌握全球觀點與立場。 本次徵集共收到 ... 於 www.cam.org.tw -

#7.对新ICOM 博物馆定义的国际提案的定量内容分析,International ...

摘要什么是博物馆?尽管看似显而易见,但自从国际博物馆理事会(ICOM) 于2019 年提出的官方定义的有争议的重新起草被其成员强烈拒绝以来,这个问题的 ... 於 www.x-mol.com -

#8.博物館定義的雞蛋與雞 - 信報

在疫情肆虐與中美貿易戰的大環境下,不少新聞事件都避不開給個案數字與外交辭令淹沒於訊息海洋的命運,例如最近在香港,西九文化區ACE(藝術、商業、 ... 於 m.hkej.com -

#9.Month: January 2020 - Nusa Diri

國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM)現行的博物館定義修訂於2007年:. 博物館是為服務社會及其發展所永久設立的非營利機構。 於 nusadiriblog.wordpress.com -

#10.數位典藏國家型科技計畫:內容發展分項計畫

The International Council of Museums (ICOM,國際博物館協會) ... 網站資料庫可查詢博物館定義、博物館法規與倫理、出版物、以及會議檔案文件。 於 content.teldap.tw -

#11.「ICOM博物館定義の再考」が示すもの 第25回ICOM(国際 ...

「ICOM博物館定義の再考」が示すもの──第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019. 芦田彩葵(美術史、博物館学、キュレーター). 2019年10月01日号 ... 於 artscape.jp -

#12.国际博物馆协会_搜狗百科 - Sogou Baike

1974年6月,国际博物馆协会于哥本哈根召开第11届会议,将博物馆定义为“是一个不 ... ⒈国际博物馆协会(ICOM)是为增进博物馆学以及与博物馆管理和运转有关的其它学科的 ... 於 baike.sogou.com -

#13.博士論文類博物館研究:一個博物館的現象Quasi-museum study

ICOM 等博物館相關組織在為博物館下定義的探索歷程中,不斷吸收與. 融合文化資產,可以發現擴張的範疇在後現代文化中以「類博物館」為一種權宜. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#14.2019 ICOM國際博物館協會京都大會 - 公務出國報告資訊網

全體會議 (Plenary Session): The Museum Definition- The Backbone of ICOM 博物. 館定義:ICOM 的支撐. 本場次主題是眾所矚目的博物館新定義。會議由「博物館定義、 ... 於 report.nat.gov.tw -

#15.類博物館研究:一個博物館的現象 - ProQuest

ICOM 等博物館相關組織在為博物館下定義的探索歷程中,不斷吸收與融合文化資產,可以發現擴張的範疇在後現代文化中以「類博物館」為一種權宜之計,使文化評論與博物館學 ... 於 search.proquest.com -

#16.ICOM正式發佈今年國際博物館日主題和海報 - 北京市人民政府

博物館 處於社會的中心,有能力建立不同文化間的對話,為世界和平構建橋梁,並定義可持續發展的未來。 隨著向文化中樞不斷轉化,博物館探索著對待藏品、 ... 於 www.beijing.gov.cn -

#17.ICOM Kyoto 2019 X史前館連線:一個砍掉重練的博物館定義提案

國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM)現行的博物館定義修訂於2007年:. 博物館是為服務社會及其發展所永久設立的非營利機構。 於 beta.nmp.gov.tw -

#18.發現-史前館電子報 - 聯合電子報

《博物館國際(Museum International)》為ICOM發行的半年期刊。2019年上半年由Jette Sandahl擔任客座主編,發行以「博物館定義」為題的專刊,厚達170頁以上。 於 paper.udn.com -

#19.國際訊息彙整 - 台灣博物館專業協會

徐純:這是一項與博物館目標相同的研究,什. Read more · 國際訊息 · [國際/轉貼]ICOM主席發給所有參與本次第25屆京都大會的會員的一封信 ... ICOM網站-博物館定義. 於 tamps-tw.site -

#20.博物館定義 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版博物館定義的英文,博物館定義翻譯,博物館定義英語怎麼說等詳細講解。 ... 博物館定義的英文翻譯. 基本釋義. ICOM ... 於 dict.cn -

#21.2021 博物館專業發展國際學術研討會會議手冊

ICOM 給博物館下的定義已多次修訂,透過博物館定義的修訂可以看出博物. 館的性質、作用、功能與型態的演變,同時也影響了該時期博物館的營運或發展. 於 museum-conference.nstm.gov.tw -

#22.博物館的真相

舉一個國際博物館協會(ICOM)的1974年對博物館的定義:. 一個為社會及其發展服務的非營利性、對外開放的永久機構,乃為研究、教育及娛樂目的,且對人類 ... 於 blogcastle.lib.fcu.edu.tw -

#23.博物館新定義 :: 軟體兄弟

隨後ICOM執行理事會(ICOM Executive Board) ... ,2021年1月20日— 2016年,米蘭ICOM大會成立特別小組「博物館定義、展望與前景」(MDPP, Museum Definition, Prospects ... 於 softwarebrother.com -

#24.工作坊暨座談會

博物館 的定義眾說紛紜,2019年,國際博物館協會(ICOM)在日本京都舉行的年會中,博物館新定義提案更是引發與會者激辯。本次雙年研討會中,國立臺北藝術大學博物館研究所 ... 於 ibcms.tnua.edu.tw -

#25.國際博物館協會歷年最大規模率團前往京都大會

國際博物館協會(ICOM)為國際上最大博物館專業組識,匯集全球超過138個國家 ... 與社會發展環環相扣;ICOM於8月發起重新定義博物館的議題,將博物館的 ... 於 newnet.tw -

#26.國際博物館ICOM京都大會佛陀紀念館參與交流 - 佛光山

... 主題為「博物館為文化樞紐:傳統的未來」,研議策畫永續的未來、博物館定義、 ... 會場同時結合ICOM博物館展會與博覽會論壇(ICOM Museum Fair and Expo Forum), ... 於 www.fgs.org.tw -

#27.文化研究ROUTER:A journal of cultural studies

當代博物館功能與定位的轉變,可見於今年度ICOM世界博物館協會廣邀徵集博物館的新定義中,也呈現當代社會對於博物館較之以往不同的期許。1 ______ 於 routerjcs.nctu.edu.tw -

#28.國際博物館協會 - 中文百科知識

1974年6月,國際博物館協會於哥本哈根召開第11屆會議,將博物館定義為“是一個不 ... 國際博物館協會(ICOM)是為增進博物館學以及與博物館管理和運轉有關的其它學科的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#29.臺灣博物館事業發展的挑戰與轉機 - 行政院

臺灣博物館事業的發展歷程. ▻ 博物館的定義. ▻ 臺灣博物館事業的現況. ▻ 博物館法的突破 ... 2014年首度ICOM旗下三項國. 際會議齊聚臺灣,顯示臺灣博. 於 www.ey.gov.tw -

#30.ミュージアムは「文化のハブ」になれるのか? ICOMが問い ...

国立京都国際会館で開催中の第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会。その2日目に行われたプレナリー・セッション「ICOM博物館定義の再考」では、 ... 於 bijutsutecho.com -

#31.从21世纪博物馆社会作用反思博物馆定义 - 手机搜狐网

国际博物馆协会(下称ICOM)公布的博物馆定义主要来自欧美博物馆学体系。随着博物馆功能及其呈现方式的转变,博物馆学者们对博物馆的性质、角色、任务 ... 於 www.sohu.com -

#32.2018科普論壇-全民參與的博物館

該協會根據社會發展的現況,檢視與增改(update)「博物館」的定義。 法國博物館學家希維賀(Georges Henri Rivière)於1971 年在ICOM 會議中 ... 於 www.sportsmuseum.com.tw -

#33.何以定义:基于博物馆学与博物馆学者的视角 - 东南文化

作者简介王思怡(1992—),女,上海大学文学院讲师,主要研究方向:博物馆学。 内容提要:国际博物馆协会(ICOM)京都大会见证了博物馆定义的发布、 ... 於 dnwh.njmuseum.com -

#34.文博热点|博物馆定义的变化史(国际博协&中国) - 知乎

而进入21世纪之后,尤其是最近二十年,博物馆所处的社会环境以及自身的发展和 ... 对ICOM博物馆定义修订的初步观察与分析》,《东南文化》2020年第1期. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#35.2019/09/01 中台世界博館參加ICOM京都年會報導

國際博物館協會(The International Council of Museums,簡稱ICOM)是聯合國教科文組織(UNESCO) ... 永續性)等重大議題進行討論,期使博物館的功能與責任重新定義。 於 ctwm.org.tw -

#36.ICOMの新しい博物館の定義に向けた議論 - 網走日記帳

ICOM の博物館の新定義が京都大会では採択の延期を決めたのは、あまりにも変更の度合いが大きく、事前の意見交換の期間では対立する溝を埋めることがことによる。 於 unisan.jugem.jp -

#37.21世紀應該如何定義「博物館」? - 每日頭條

國際博物館協會(簡稱ICOM)也一直在關注這個問題,並在前幾個月向協會的會員國及其他相關組織發布了一項徵集——為「博物館」(Museum)重新下定義。 於 kknews.cc -

#38.ICOM博物館新定義最新進展!預計2021年6月再次投票

編按:根據ICOM於2019年12月公布的博物館新定義最新期程公告,ICOM將從2020年1月底至2022年8月,執行博物館定義的新階段任務。然而,新冠肺炎重創歐洲,編輯室為確保 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#39.參加國際博物館協會大會,是一種怎樣的體驗?觀復告訴你!

觀復博物館作為國際博物館協會ICOM的團體會員,於2019年9月1日至7日參加了在日本 ... 在1974年6月哥本哈根召開的國際博物館協會第11屆會議上,將博物館正式定義為:. 於 sa123.cc -

#40.博物館的定義,要改了! - 壹讀

2022年5月11日 — A museum is a permanent, not-for-profit institution, accessible to the public and of service to society. It researches, collects, conserves, ... 於 read01.com -

#41.国际博物馆协会向全球征集博物馆新定义 - 中央美术学院美术馆

国际博物馆协会(International Council of Museums,简称ICOM)正在向全球征集全新博物馆定义。 这一1946年于法国巴黎成立的非政府组织,是全球 ... 於 www.cafamuseum.org -

#42.博物館世界你和我~與博物館做朋友

ICOM 一百五十餘所國立及國際委員和分屬組織所組成的顧問委員會(ICOM Advisory Committee),遂於二OOO年十二月五日開會決議,將一九七四年沿用至今的博物館定義加以修定,修 ... 於 event.culture.tw -

#43.即将提交投票的博物馆新定义你看了吗? - 腾讯

国际博协执委会在通过其博物馆定义、前景和潜力(MDPP)委员会积极倾听、收集 ... https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum- ... 於 new.qq.com -

#44.【博物館見聞|新聞分享】ICOM博物館新定義的挑戰The ...

新定義第一句即指出博物館是個正在民主化,且包容過去與未來各種批判聲音的空間,強調擁護人類公義、平等,以及地球福祉的重要性。博物館有責任去承認和解決當今的衝突與 ... 於 themuseumbar.blogspot.com -

#45.佛陀紀念館參與國際博物館協會(ICOM)京都大會

今年大會主題為「博物館為文化樞紐:傳統的未來」,研議策畫永續的未來、博物館定義、災難危機管理、去殖民化、文化多元性、及當地發展等六大議題;並有30個國際專業 ... 於 old.fgsbmc.org.tw -

#46.博物館學教育資源中心 - 虛擬藝術村

其次,請看《國際博物館會議》〔International Council of Museums 簡稱ICOM〕的博物館定義: 「一座以服務社會為宗旨的非營利機構,它負有蒐集、維護、溝通和展示自然 ... 於 art.tnnua.edu.tw -

#47.【博物館新定義難產?!國際博物館協會被外界認為內部陷入 ...

大家還記得去(2019)年9月國際博物館協會(ICOM)在日本國立京都國際會館盛大召開的京都大會嗎? 當時京都大會針對「博物館新定義」的議題進行了 ... 於 www.facebook.com -

#48.國際博物館協會- 維基百科,自由的百科全書

國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM),是關於博物館學及博物館管理和運轉等的國際性非政府間組織,於1946年11月在法國巴黎成立。 於 zh.wikipedia.org -

#49.定义发生新变化!博物馆未来有何新走向?

数十位国内外博物馆领域的专家学者围绕博物馆定义、博物馆与非物质文化遗产、 ... “国际博物馆协会(ICOM)在它70年的历史上曾经主导过8次对博物馆的 ... 於 www.hongbowang.net -

#50.2019 icom 博物館定義的評價費用和推薦,EDU ... - 教育學習補習資源網

大家還記得去(2019)年9月國際博物館協會(ICOM)在日本國立京都國際會館盛大召開的京都大會嗎? 當時京都大會針對「博物館新定義」的議題進行了投票,經過了長達4 . 於 edu.mediatagtw.com -

#51.松田 陽 (Akira MATSUDA) - ICOM博物館定義の再考 - MISC ...

ICOM博物館定義 の再考. 別冊 博物館研究:ICOM京都大会2019特集. 松田陽. 開始ページ: 22; 終了ページ: 26. エクスポート: BibTeX RIS. MISCリストへ. メニュー. 於 researchmap.jp -

#52.一、參照國際博物館協會(ICOM)所訂定章程 - 阿摩線上測驗

【非選題】 一、參照國際博物館協會(ICOM)所訂定章程,試論博物館之定義及其在當代社會的功能與核心價值。(25 分). 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#53.國立台灣美術館台灣美術知識庫

博物館 藏品是人類文化資產及環境見證物,要適當的保護及運用,是博物館工作最困難的部分。國際博物館協會(ICOM)對博物館作如下的定義:是一個非營利性的永久機構,對 ... 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#54.国际博协博物馆定义的历时性与共时性分析 - 豆瓣

国际博物馆协会(ICOM)自1946年推出第一个博物馆定义以来,经过不断地修订至今已形成了八个定义(1946、1951、1961、1974、1989、1995、2001和2007年 ... 於 www.douban.com -

#55.ICOM京都大會即將啓幕安來順前瞻話談「博物館新定義」 - 人人焦點

ICOM 京都大會即將啓幕安來順前瞻話談「博物館新定義」. 2020-12-19 騰訊網. 專訪安來順. 頭條按:9月1日至7日,國際博物館協會(ICOM)第25屆全體大會將在日本京都舉行 ... 於 ppfocus.com -

#56.プレナリー・セッション「ICOM博物館定義の再考」(日本語 ...

Check out the Plenary Session "The Museum Definition-The Backbone of ICOM " that took place during the 25th ICOM General Conference, ... 於 www.youtube.com -

#57.21世纪应该如何定义博物馆 - 新浪收藏

国际博物馆协会(简称ICOM)也一直在关注这个问题,并在前几个月向协会的会员国及其他相关组织发布了一项征集——为“博物馆”(Museum)重新下定义。 於 collection.sina.com.cn -

#58.International Council of Museums (ICOM) - 國際博物館協會

有關協會的名稱、法律地位、博物館定義、組織架構與職司、會員資格、年費與權益、財務收支等細節,皆規範於「國際博物館協會章程」(ICOM Statutes,2007年8月24日 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#59.什麼是博物館?博物館是什麼?

筆者以國際博物館協會(international Council of Museums, ICOM)對於博物館的定義,剖析博物館的本質定位;以美國博物館協會(American Association of Museums, ... 於 www.airitilibrary.com -

#60.「ICOM 博物館の定義」の見直しに関する意見募集について

現在、新しい定義を 2019 年 9 月の ICOM 京都大会で採択すべく、ICOM では 5 月 20 を期限に、. 会員・非会員を問わず広く意見を求めています。新しい博物館の定義が京都 ... 於 www.j-muse.or.jp -

#61.博物館的未來復甦與新象 - 金門日報

博物館 (Museum)是一個源自西方的概念,最早的起源和希臘神話中掌管藝術 ... ICOM於1946的定義「凡對公眾開放的藝術、技術、科學、歷史或考古收藏, ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#62.國際博物館ICOM京都大會佛陀紀念館參與交流 - 人間通訊社

... 博物館為文化樞紐:傳統的未來」,研議策畫永續的未來、博物館定義、 ... 會場同時結合ICOM博物館展會與博覽會論壇(ICOM Museum Fair and Expo ... 於 www.lnanews.com -

#63.類博物館 - 人文與社會科學學院

國際博物館協會(International Council of. Museums, ICOM)定義. 博物館,乃一非營利之永久性機構,. 在其服務的社會、為大眾開放,促. 進社會發展,並以研究、教育及 ... 於 chass.ntut.edu.tw -

#64.今天的博物馆站在了哪里?——对ICOM博物馆定义修订的初步观察与 ...

梳理和分析发现,人们对新定义草案中的几个重要方面提出了质疑:对主流博物馆认知的 ... 此次定义的修订是ICOM历史上最民主的进程之一,也折射出博物馆传统派与革新派之间 ... 於 kcms.drcds.cnki.net -

#65.国际博物馆日知多少 - 潮州市人民政府

国际博物馆日定于每年的5月18日,是由国际博物馆协会(ICOM)发起并创立 ... 修订后的定义是:博物馆是一个为社会及其发展服务的、向公众开放的非营利性 ... 於 www.chaozhou.gov.cn -

#66.博物館の定義の変更が議論された ICOM 京都大会 - J-Stage

博物館 の定義の変更が議論された ICOM 京都大会――問われる博物館の社会的役割. [国際・地域レポート]. 55. Ⅰ.はじめに――ICOM 京都大会 2019 の論点. 於 www.jstage.jst.go.jp -

#67.博物館作為文化樞紐 機會與效益

嘗試對「什麼是博物館」加以定義,持續推. 動博物館專業及其相關範疇的發展。 國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM),在聯合國教科文. 組織( ... 於 theme.npm.edu.tw -

#68.博物館定義與發展博物館定義與發展 - 9lib TW

一、ICOM定義. 博物館是一個為社會及其發展服務而設立的非營利並對公眾開放永久性機構;為了研究、教育和娛樂的目的,而徵集、保存、. 研究、傳播與展示人類及其環境的 ... 於 9lib.co -

#69.新的“博物馆定义”来了!中国博物馆的未来发展之路 - 中国奥委会

国际博协执委会在通过其博物馆定义、前景和潜力(MDPP)委员会积极倾听、收集和整理 ... Creating a new museum definition – the backbone of ICOM. 於 www.olympic.cn -

#70.博物館學概論 - 課程大綱

博物館 在現代社會中具有重要的文化、教育、與政治、經濟意義。 ... 本課程主要將討論博物館學的對象與目標,介紹博物館的哲學理念與實務方法、博物館定義的變化、 ... 於 nol.ntu.edu.tw -

#71.城市博物館的未來 初步議程 重要日期 - camoc

ICOM 正重新審視博物館定義並成立「博物館定義、展望及潛力委員會」來執行博物館. 定義修改專案。依此脈絡下,CAMOC 將關注討論城市博物館的現在及未來、城市博物. 於 camoc.mini.icom.museum -

#72.‧ 國立政治大學‧

國際博物館協會(International Council of Museum , ICOM)自. 1946 年成立以來,每隔幾年為因應全世界博物館的發展趨勢而修正博. 物館的定義,其在1946 年所下的第一 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#73.宗博季刊第104期

4 館長分享博物館服務與文化資產保護的教育推廣文/館長陳國寧展示是基於服務社會、向 ... 由ICOM 對博物館定義的演變,我們可以看出博物館的任務由保存文物發展到服務 ... 於 www.mwr.org.tw -

#74.社會參與實踐觀點- 典範轉移中的博物館辛治寧老師 - Wix.com

問:2019年ICOM京都大會熱烈討論博物館的新定義,博物館從知識殿堂的角色轉變為文化交流平台,請問您如何看待這樣的轉變? 當下的環境非常詭譎多變,內 ... 於 ilovemsfju.wixsite.com -

#75.博物館定義icom International - NQNPG

有關協會的名稱,法律地位,博物館定義,組織架構與職司,會員資格,年費與權益,財務收支等細節,皆規範於「國際博物館協會章程」(ICOM Statutes,2007年8月24日維也納 ... 於 www.bkffilerecvry.co -

#76.ICOM 定义: 国际博物馆协会- International Council Of Museums

ICOM = 国际博物馆协会. 正在查找ICOM 的一般定义?ICOM 表示国际博物馆协会。我们很自豪地在最大的缩写词和首字母缩略词数据库 ... 於 www.abbreviationfinder.org -

#77.年度活動回顧跟著公教活動一起走進震旦博物館 - 震旦集團 ...

根據國際博物館協會(ICOM)對於博物館定義的闡釋,「教育」已成為博物館的首要功能。震旦博物館自開館以來一直為觀眾帶來公共教育活動,隨著A2空間的 ... 於 www.aurora.com.tw -

#78.博物館應否介入政治? 國際博物館協會嘗試更新「博物館 ... - 聞庫

國際博物館協會(International Council of Museums, ICOM) 近年開始考慮更新「博物館(museum)」的定義,然而事件演變成博物館界保守與革新聲音的 ... 於 dev.collection.news -

#79.博物館學研究所備審班博物館學重要課題提綱

二、專業博物館機構對博物館的認定. 自從博物館成立國際組織(ICOM)後,每隔數年,便會提出與時俱進的新定. 義,以下為最新的宣言。如最新官方公布之定義如下---. 於 www.goji.com.tw -

#80.丁新豹:博物館是本大書如何閱讀有學問 - 思考香港

丁新豹博士在7月23日在香港書展講座上主講「『閱讀』博物館這本大書」, ... 國際博物館協會(ICOM)每隔若干年就會詮釋博物館的定義,而有關定義一直 ... 於 www.thinkhk.com -

#81.國際博物館協會的回顧與展望 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

美國博物館專. 業人員在這方面的興趣未會稍減,國際博物. 館協會美國協會(ICOM-US)在數量上仍然. 解讀上列ICOM正式的、法定的定義,. 還可以找到其他的定義,因爲此一組織 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#82.博物館傳統的未來- -ICOM博物館新定義的發展

博物館 傳統的未來. -ICOM博物館. 新定義的發展 eun se. 行說明。例如: (1)在現行定義中,博物館是永久的機構」(permanent institution),而新版定義則將博物館視為可. 於 libknowledge.nmns.edu.tw -

#83.國際博物館協會ICOM第25屆大會「博物館學委員會與維護專業 ...

國際博物館協會(International Council of Museums, ICOM)為全球博物館領域中最具指標性的組織,而三年一屆的國際博物館協會大會(ICOM General Confer. 於 archive.ncafroc.org.tw -

#84.国際博物館会議(ICOM)京都大会2019複雑化・多様化する ...

現在のICOM規約における定義は1974年の内容をベースにしたもので、「博物館とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、 ... 於 www.artlogue.org -

#85.博物館

關於博物館的明確定義,一般普遍採用的是國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM)再1974年所制定的,大意是:「一個非營利性、對外開放、永久 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#86.「博物館定義icom」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

Museums, ICOM)定義. 博物館,乃一非營利之永久性機構,. 在其服務的社會、為大眾 ... ,國際博物館協會(the International. 務社會、促進社會發展的責任。凡是合於上. 於 1applehealth.com -

#87.未來,博物館如何定義?(第三期) - 雪花新聞

弘博網選擇了一些最近更新的提案進行翻譯,希望對大家有所啓發。小編水平有限,疏漏之處還請大家指正。關注最新提案,請前往ICOM官網進行瀏覽。 於 www.xuehua.us -

#88.第 25 回国際博物館会議(ICOM)京都大会の成果と課題 - 文化庁

ICOM では、2017 年 1 月に MDPP(Committee for Museum Definition,. Prospects and Potentials;博物館の定義、見通しと可能性に関する委員会)を設. 於 www.bunka.go.jp -

#89.新しい博物館定義(MDPP)と 自然史博物館の将来の機能

新博物館定義は、Museum Definition, Prospects and Potentials 常設委員会により ICOM. 2019 京都大会に議案として提出され、大激論の末 2020 年 6 月の総会まで採決 ... 於 jcsm.jp -

#90.第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019 / 平井俊行

博物館 とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査研究、普及、展示する ... 於 current.ndl.go.jp -

#91.國際博物館協會_百度百科

國際博物館協會. 外文名. ICOM. 成立時間. 1946年11月. 創立人. C·J·哈姆林 ... 1974年6月,國際博物館協會於哥本哈根召開第11屆會議,將博物館定義為“是一個不追求 ... 於 baike.baidu.hk -

#92.博物館定義

7 列亞太地區多國在近四十年間相繼設立〈博物館法〉,用以規範博物館的管理規則,其內容多參考ICOM的博物館定義以設定基本規則,強調博物館是「非營利」、「常設性」的 ... 於 www.clubfeeast.co -

#93.博物館之戰:捍衛民主公義,還是純粹文化保育? - *CUP

ICOM 在戰後成立,對博物館的定義始終不變,條文被載入各國政府的文化政策當中:「博物館是一所永久性和開放給公眾的非牟利機構,目的在於服務社會和促進 ... 於 www.cup.com.hk -

#94.009期-博物館視野「地區性博物館專業協會之發展」 以日本為例

由ICOM發起的「世界博物館日」(International Museum Day)訂在每年的5月18日,已經在 ... ICOM的成立宗旨為:一、界定博物館和博物館機構的定義,並給予支持和協助; ... 於 www.lym.gov.tw -

#95.[GE2160]博物館學導論 - 課程大綱

http://icom.museum/ ... 博物館定義、哲學意義、類型及功能3. 博物館發展史4 ... 3, 組織與定義:國際知名博物館組織;博物館定義、類型與功能、哲學意涵,依功能論述. 於 class-qry.acad.ncku.edu.tw -

#96.对ICOM博物馆定义修订的初步观察与分析 - 手机知网

博物馆 新博物馆定义国际博物馆协会ICOM京都大会UNESCO《博物馆建议书》 於 www.cnki.com.cn