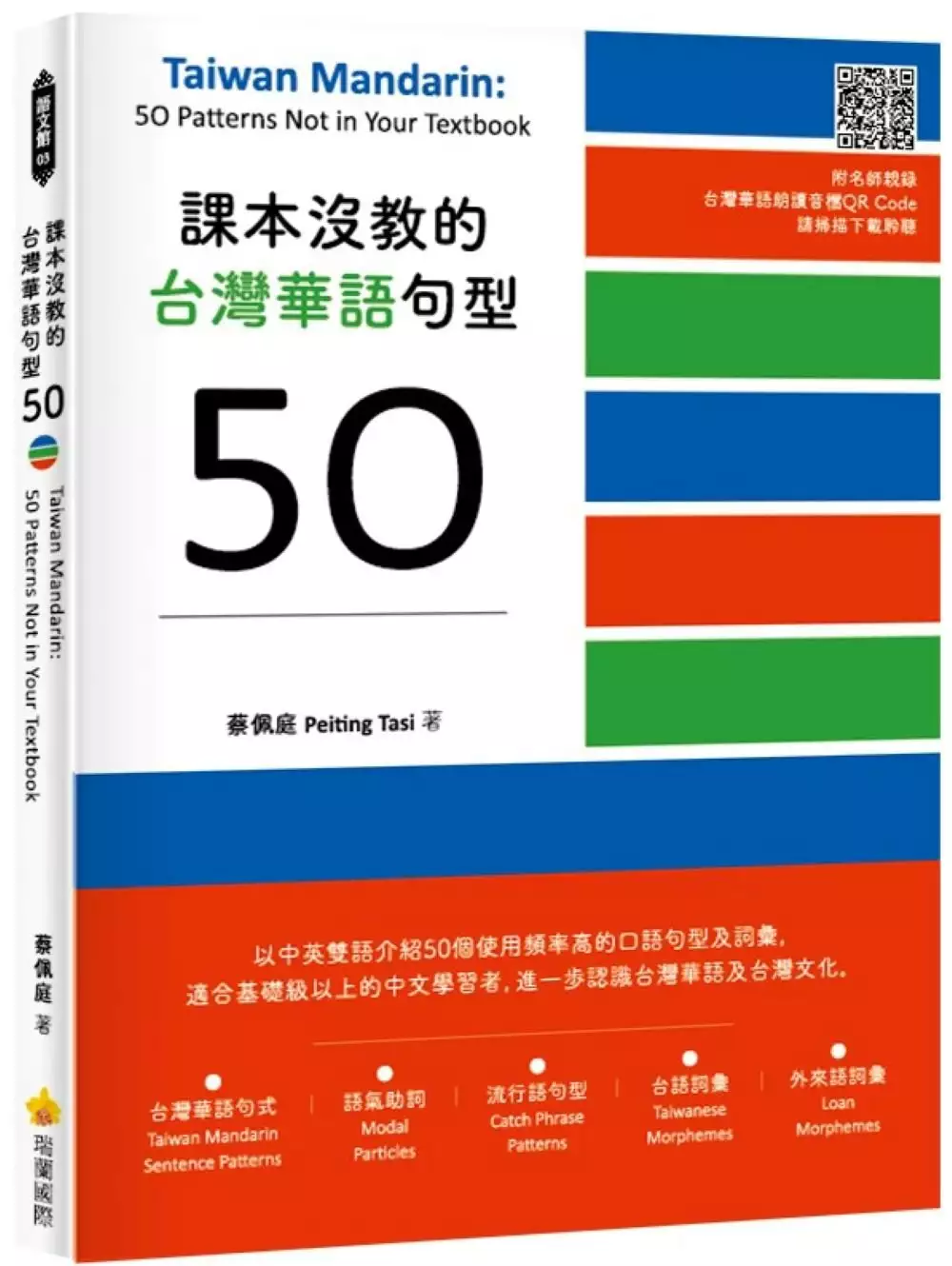

university中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡佩庭寫的 課本沒教的台灣華語句型50 Taiwan Mandarin: 50 Patterns Not in Your Textbook(隨書附名師親錄台灣華語朗讀音檔QR Code) 和傅德元的 丁韙良與近代中西文化交流都 可以從中找到所需的評價。

另外網站明志科技大學-校首頁也說明:[Office of Library and Information Services, Ming Chi University of Technology]. 2020-06-22. Library will be closed from June 25 to June 28 due to Dragon ...

這兩本書分別來自瑞蘭國際 和國立臺灣大學中心所出版 。

國立臺北科技大學 管理學院EMBA泰國專班 胡同來所指導 張清標的 泰國空氣壓縮機廠商成長策略之研究-以 U 公司為例 (2020),提出university中文關鍵因素是什麼,來自於成長策略、能源技術服務產業(ESCO)、節能分享合約(ESPO)、Ansof 安索夫矩陣、五力分析、SWOT 分析、PEST 分析。

而第二篇論文國立臺北科技大學 工業設計系創新設計碩士班 陳殿禮所指導 邱昭融的 客製化鏡框技術應用之研發 (2020),提出因為有 客製化、行動研究、創新客製化眼鏡的重點而找出了 university中文的解答。

最後網站at university翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網則補充:at university中文的意思、翻譯及用法:在大學里;在大學學習。英漢詞典提供【at university】的詳盡中文翻譯、用法、例句等.

課本沒教的台灣華語句型50 Taiwan Mandarin: 50 Patterns Not in Your Textbook(隨書附名師親錄台灣華語朗讀音檔QR Code)

為了解決university中文 的問題,作者蔡佩庭 這樣論述:

Do you sometimes feel your expressions too formal despite having no problem communicating in Mandarin with Taiwanese? 你是優秀的華語教師, 在尋找更貼近台灣人口語的華語教材? 你在找的就是《課本沒教的台灣華語句型50》! ★適讀程度 適合相當於台灣華語文能力測驗(TOCFL)基礎級、歐洲共同語文參考架構(CEFR)A2級程度之課堂或自學生使用。 ★5個單元 X 50個句型 本書精選台灣華語中的50個口語句型及詞彙,依主題分

類成5大單元,並以中英雙語介紹。這些所選句型及詞彙不限於學術界所定義「規範的台灣國語」,不一定收錄於一般中文教科書中,卻是在台灣使用最頻繁、道地的華語,適合基礎級以上的中文學習者,進一步認識台灣華語及台灣文化。 第一單元:台灣華語句式Part I: Taiwan Mandarin Sentence Patterns 第二單元:語氣助詞 Part II: Modal Particles 第三單元:流行語句型 Part III: Catch Phrase Patterns 第四單元:台語詞彙 Part IV: Taiwanese Morphemes 第五單元:外來語詞彙Par

t V: Loan Morphemes ★5大步驟 X 2大學習工具 本書用5大步驟帶領讀者學習50個句型,每個步驟皆以中英雙語呈現,並輔以「練習」及「音檔」2大學習工具,讀者可與5大步驟搭配學習,效果更加。 ★全書50個句型皆以下列步驟呈現: .步驟1:情境例句/原文例句 情境例句是用對話的方式呈現句型,模擬真實使用情況。唯「第三單元:流行語句型」收錄該流行語句型中,最先開始廣泛使用的原始句子。 例: A:你怎麼還在用不能上網的手機啊? B:就沒有需要「咩」。反正在家、在辦公室都可以上網。 A: Why are you still using

a phone that doesn’t have internet access? B: There is no need for that. I can access the internet at home and at the office anyway. .步驟2:句型/結構說明 句型/結構說明是將同類的句子或詞彙拆解開來分析,而得到其組成的關鍵成份。實際使用的時候可以加上副詞、時間詞等等。 例: S+咩。 .步驟3:用法/出處 解釋使用該句型的情況和意義,以及其他應該注意的事項。在第三單元中,則多補充介紹流行語的起源、背景,並提供兩個重點詞彙,幫助

中高級程度學習者增加詞彙。 例: 「咩」用在陳述句尾來表示說話者聲明自己的看法,無論別人是不是贊同。因為是說話者自己的看法,所以主語如果是「我」往往省略不說,也經常和「就」或「就是」一起使用,來加強肯定的語氣。 .步驟4:例句 本書提供的例句有單句也有對話,包含邀請、道歉、打招呼、告別、感謝等等社交情境。例句內容能成為與母語者談論的話題,藉以促進中高級程度的學習者練習成段表達。 例: A:你怎麼連這個都不會? B:就第一次用「咩」。 A: How can you not know how to do this? B: It’s just the fi

rst time I’m using it. .步驟5:原來如此/你知道嗎 補充句型相關的語文知識或者是文化短文,也可以作為中高級程度的閱讀材料。 例: 「咩」的用法與另一個很常用的語氣詞「嘛」相當接近,這個語氣詞普通話也用。「嘛」也是附在陳述句末,表示事情就該這樣、理由很明顯,暗示聽話者應該認同,例如:「有意見就說嘛,你怎麼不說呢?」。 ★與50個句型搭配使用的學習工具: .工具1:練習 每三或四個句型之後安排一個綜合練習,解答列在附錄。每個練習的最後提供一個沒有標準答案的「挑戰你自己」的小單元,學習者可以向母語者詢問自己的回答是否恰當。 .工具2:音

檔 書中的所有例句皆有音檔,包含情境例句,以幫助學習者漢字識讀、發音以及流利度。讀者可下載書中所有音檔,將最道地的台灣華語帶著走,隨時隨地都能練習聽力口說。 不論你是華語學習者、華語教師,或外國朋友一堆,想推廣台灣華語的國民外交官,或身為一名台灣人,好奇自己習慣的句法有哪些?它們背後反應了哪些台灣文化和台灣味?相信僅僅是帶著這樣的心情,想從不同的角度再次認識自己最熟悉的台灣華語,《課本沒教的台灣華語句型50》讀來也會饒富趣味。今天就給自己和外國友人一個機會,好好認識台灣華語吧! 本書特色 ●收錄最貼近台灣人口語表達的50個華語句型。 ●依主題分類,句句拆解句型結構,並解說

句型背後代表的台灣文化。 ●全書中英雙語解說,輔助理解最貼心。 ●全書情境對話及例句皆附台灣華語朗讀音檔,發音貼近實際語境,更容易帶入使用情緒,有效幫助記憶。

university中文進入發燒排行的影片

我們會想念你,林老師!

大家好~

好久不見!!!這部影片是我和我同學送給了我老師的影片~~ 這個學期是我們中文老師最后一個學期!!因此我們來拍這部影片給她!!!

IG: @_ariannachuc ( https://www.instagram.com/_ariannachuc/ )

FB: https://www.facebook.com/AriannaChuc/

支援我的頻道: https://ko-fi.com/shiailian

泰國空氣壓縮機廠商成長策略之研究-以 U 公司為例

為了解決university中文 的問題,作者張清標 這樣論述:

目前世界局勢潮流所趨,泰國政府的能源政策歷經許多次變革,西方工業革命經濟 起飛,工廠節能設備的空氣壓縮機系統也是這次節能項目重中之重的設備之一。空氣壓 縮機通路市場生態不斷的變化,世界品牌節能空壓機陸續以多元形式進入泰國、東盟市場,中資財團挾帶著充沛的資金行頭,以空氣壓縮機及周邊產品低價傾銷泰國及東盟諸國。來自台灣、歐、美、日體系的國家皆以科技化的管理方式,不斷的演進升級設備性 能,也持續的擴張市場版圖,尤其是國外大型連鎖企業不斷的進入泰國市場,也改變了 生產工廠的購置設備習慣,也迫使國內同業經營者不得隨之改變經營方式,U 公司為力 求生存及多角化經營策略,推出能源分享技術服務(ESCO)、

及能源服務合約(ESPC)作為 擴張性成長之動力引擎。面對大量連鎖化的低價激烈競爭銷售,個案公司必須隨多元的市場競爭而進行相關因應,專業的技術服務及企業複合化經營則是一個明顯的改變,未來空氣壓縮機產業通 路經營者思考也必須與時俱進,以客戶需求、市場接受的價格及消費者的角度思索經營 方向目前市場一片競爭白熱化,個案 U 公司的節能技術服務中心(ESCO)也走向 24 小時即時服務的商業服務模式。 論文研究中的個案公司選擇在此時要進入空氣壓縮機通路市場,成為市場的新加入競爭者,個案 U 公司與目前市場其他同業競爭者最大的不同,就是個案之 ESCO 分享模式來自台灣 U 公司的經營團隊及技術研發中心

,具有深厚專業的空氣壓縮機節能技術 背景。本研究則是藉著文獻蒐集、個案研究及專家訪談的方式,相關資料加以分類、分析、 整理與彙整,探討個案協 U 公司的成長策略企業擴張模式的發展過程內容。成立新公司 期間的時空背景關鍵就是泰國 2001 年-2012 年的政治、經濟、社會、文化環境影響因素。其次才是個案 U 公司調整順應泰國國情的公司內部組織管理方式。 研究中發現個案公司的成長策略可歸納為 Ansof (1990)安索夫矩陣成長策略商業模型;個案公司再佐以策略分析應用工具,五力分析、SWOT 矩陣分析、SCP 模型及 PEST 分析,這些策略應用工具企圖為個案 U 公司找出最佳擴張市場經營模式

,以利在市場中 找到發展方向,包括技術服務項目,布局泰國全境及周邊國家,期望未來可以得到企業 發展空間及獲利來源進而找到永續經營的方法。個案公司可從體系中之資源進行整合運用,尤其在空氣壓縮機節能產業,集中內部資源在專業、人才、資訊等著手,促使個案公司在具有市場上持續競爭的動能。

丁韙良與近代中西文化交流

為了解決university中文 的問題,作者傅德元 這樣論述:

「吾奉上帝之命來華,此即吾父母之邦也,得老死于是足矣。」 ―丁韙良(W. A. P. Martin, 1827-1916) 「我生活在中國……除了當傳(宣)教士外,還當過清政府的雇員。」丁韙良曾如此自述。因熟知中國作家與作品,恭親王奕訢對他另眼看待,賜予「冠西」的雅號,其後中國人遂尊稱他「丁冠西」。 丁韙良自一八五○年來華服務,一八九五年因病自京師同文館總教習職退休返美,其後仍多次返華。一八九八年,清光緒皇帝任命已退休的丁韙良為京師大學堂(今北京大學前身)首任西學總教習,協助推動新式教育,並授予二品頂戴官銜。 一九○二年,丁韙良再次返美,旋即接獲湖廣總督張之洞電報

,聘請他擔任湖北濟美學堂總教習兼仕學院公法教習。此次,其子以「彼地潮濕不宜」反對高齡七十六的父親前往中國,但丁韙良毫無猶豫,以「吾奉上帝之命來華,此即吾父母之邦也,得老死于是足矣。」回應兒子的擔憂,並即刻返華協助。一九一六年,九十歲的丁韙良長眠於中國,並被葬於摯愛的妻子墓旁,總計他在中國生活長達六十年之久。 丁韙良(W. A. P. Martin, 1827-1916)在華生活近六十年,是十九世紀中葉美國最早來華的新教傳(宣)教士之一,也是中英文著作等身的著名學者,在中國近代史上占有非常重要的地位。 丁韙良於近代中西文化交流中從事的活動及貢獻,一是較早與較系統地譯介西方國際法至

中國,不僅奠定了中國國際法學基礎,更培養了晚清外交人才,促進晚清外交近代化;二是長期任京師同文館總教習,實施新式教育,推動晚清教育近代化;三是向中國介紹西方先進的自然科學、人文社會科學新知、基督教文化,並將中國歷史、宗教、文學、古代發明等介紹給西方,他個人也開始了對中國文化的研究與探討,成為美國最早的漢學家之一。 晚清時期,中國因列強介入而淪為半殖民地化之際,丁韙良呼籲清政府學習西方,推行改革。同時,他也呼籲西方社會應研究中國歷史,指出中國人並非一盤散沙,更預見中國的崛起;然而,他也曾提出過傷害中國人民感情的主張。他是一位複雜且蓋棺不能論定的歷史人物,但他對中國的愛與對近代中西文化交流

的推動卻不可抹滅。 本書敍事嚴謹,觀點明確,多有創見,更引用大量珍貴的中外文資料及原始檔案,對丁韙良的文化交流活動進行全面分析,並訂正若干史實,為研究丁韙良、中國近現代史、思想文化史、宗教史、教育史等之重要著作。 作者簡介 傅德元 一九五六年七月生於河北省寶坻縣(現為香河縣)農民家庭。一九七七年考入河北大學,一九八二年三月畢業,取得歷史學學士學位,留校從事中國近代史教學研究。一九九三年赴美,二○○一年自己申請美國傑出人才綠卡並很快獲批准,使全家取得美國永久居留權。二○○四年考入北京師範大學中國近現代史專業博士研究生,師從鄭師渠教授,研究方向為中國近代文化史,二○

○八年六月通過論文答辯,取得歷史學博士學位。 除本書外,著有《清代直隸總督與總督署》(合著)、《創業美國》,點校《星軺指掌》,編註有《天道溯原:丁韙良基督教作品選粹》。另於中國大陸《歷史研究》、《北京師範大學學報》、《社會科學戰線》、《江漢論壇》、《社會科學研究》、《安徽史學》、《河北學刊》等刊物及論文集發表論文三十餘篇(其中 五篇論述丁韙良)。目前主要研究方向為中國近代思想文化史、清史及晚清政治史、美國來華傳(宣)教士與近代中西文化交流、美國華人華僑歷史與文化。任美國Willamette University中文客座助理教授(Visiting Assistant Professor

of Chinese, 2012-2013)。 序 Abstract William A. P. Martin and Chinese-Western Cultural Exchanges in Modern Chinese History 緒 論 本書的選題意義、學術創新及研究概況 第一節 本書的理論方法、學術創新與框架結構 一、選題意義與學術創新 二、本書的基礎理論 三、本書的研究寫作方法及框架結構 第二節 丁韙良研究概述(1917-2013) 一、1950年以前的個人生平介紹與相關研究 二、1950-1985年

中國大陸學術界研究概況 三、1987-2013年中國大陸學術界研究成果及主要觀點 四、臺灣研究概況 五、美國等國研究概況 六、深入研究之淺見 第一章 丁韙良生平概述(1827-1916) 第一節 家庭背景與早期在華傳教活動(1827-1868) 一、家庭背景與來華傳教(1827-1850) 二、寧波傳教與第二次鴉片戰爭時期的活動(1850-1860) 三、北京傳教與《萬國公法》的刊印(1862-1868) 第二節 從京師同文館到京師大學堂的教育活動(1869-1905) 一、京師同文館總教習的開拓與創

新(1869-1895) 二、戊戌變法與義和團運動時期的參與及態度(1897-1900) 三、丁韙良與京師大學堂及湖北仕學院 第三節 晚年傳教(1906-1916)、中國情結及檔案概述 一、晚年著述與傳教活動(1906-1916) 二、丁韙良的中國情結芻議 三、美國保存丁韙良檔案史料概述 第二章 丁韙良的中國文化觀 第一節 丁韙良的中國歷史觀 一、中國歷史分期、民族衝突融合與未來崛起 二、中國的古代發明及「西國取法中華」的「西學中源說」 三、中國古代公法與外交研究的開拓者 四、中國近代史:從

被迫開放到主動改革 五、中國歷史的發展變化與具有遠見卓識的預測 第二節 丁韙良的中國宗教觀及傳教思想 一、對中國「三教」與基督教關係的分析研究 二、對中國「祖先崇拜」的研究 三、「孔子加基督」的傳教主張 四、傳教著作《天道溯原》與《天道覈較》 第三節 丁韙良對中國文學及語言文字的研究 一、丁韙良對中國詩歌、散文作品的研究 二、丁韙良對中國書信、寓言及說(宣)教作品的研究 三、丁韙良編譯寫作的中國詩歌及文字作品 第三章 丁韙良與西方國際法在中國的奠基:《萬國公法》之版本考證及歷史價值研究 第一節

丁韙良翻譯《萬國公法》的背景及動機 一、翻譯《萬國公法》的背景及動機 二、《國際法原理》的作者及版本討論 第二節 《萬國公法》的翻譯藍本及相關問題新證 一、學術界對《萬國公法》翻譯藍本的幾種觀點 二、《萬國公法》翻譯藍本並非1836年版和1863年版 三、《萬國公法》翻譯藍本為1855年版確證 四、學術界對《萬國公法》的錯誤評論 第三節 《萬國公法》的主要內容及刊印意義 一、《萬國公法》的主要內容 二、《萬國公法》刊印的影響 第四章 丁韙良與國際法在中國的傳播 第一節 《星軺指掌》與晚清外交的近代化

一、《星軺指掌》的翻譯藍本、原書作者及中文版刊印年代考證 二、《星軺指掌》的主要譯校人員 三、《星軺指掌》的主要內容 四、《星軺指掌》刊印的歷史意義 五、《星軺指掌》的消極內容 第二節 「得窺泰西往來交涉之道」的譯著─《公法便覽》 一、吳爾璽與《國際法研究導論》的版本 二、《公法便覽》的翻譯藍本考證 三、《公法便覽》的翻譯人員及初刻本年代 四、《公法便覽》的基本內容 五、《公法便覽》的歷史地位 第三節 「持論既公而不偏,敘事亦確而有據」的《公法會通》 一、《公法會通》的翻

譯藍本及作者考證 二、《公法會通》的翻譯者、特色、目的及版本 三、《公法會通》的主要內容 四、《公法會通》的歷史地位 五、《公法會通》的消極內容 第四節 同文館翻譯的其他國際法著作 一、《陸地戰例新選》介紹的國際戰爭法規 二、《法國律例》及《新加坡律例》、《公法千章》考證 第五節 丁韙良晚年的國際法作品 一、《公法新編》的編譯過程、藍本及原作者概述 二、《公法新編》的主要內容及歷史地位 三、《邦交提要》表述的國際法思想及民主思想 第五章 丁韙良與晚清教育的近代化 第一節 丁韙良與京師同

文館 一、出任京師同文館總教習 二、丁韙良對同文館課程設置、學制方面的改革 三、丁韙良對中外教習的管理及教材、教學方法的改革 四、丁韙良在招生及學生管理方面的改革 五、丁韙良與同文館的教學基礎設施建設 六、丁韙良任京師同文館總教習的歷史評價 第二節 丁韙良的中西教育觀及改革科舉制的主張 一、對中國教育輕視培養科學人才的分析 二、對中國科舉選官制度的評述 三、《西學考略》對歐美、日本教育制度及現狀的介紹 四、「借鏡于人」:學習西方教育制度、改革科舉制的思想 第六章 丁韙良向中國介紹的西方先

進科技知識及社會科學知識 第一節 京師同文館時期編著的自然科學及英語書籍 一、《格物入門》及其增補版 二、《格物測算》及其他格致書籍 三、天文、曆法與英語知識的介紹 第二節 丁韙良在報刊書籍中介紹的自然科學與社會科學知識 一、丁韙良與《中西聞見錄》的創刊 二、丁韙良在《中西聞見錄》中介紹的自然科學知識 三、丁韙良在《中西聞見錄》中對近代天文地理知識的介紹 四、丁韙良在《中西聞見錄》中對晚清洋務新政及社會的介紹 五、丁韙良在《中西聞見錄》中對各國社會、政治的介紹 六、「進化論」在中國的早期傳播者

第三節 晚清西方經濟學傳入中國第一人 一、《富國策》的原作者及翻譯藍本 二、丁韙良翻譯《富國策》的意圖 三、《富國策》中關于生產與商品生產的理論 四、《富國策》中關于用財即消費理論 五、《富國策》中關于交易即產品的交換與分配理論 六、《富國策》的歷史價值 第四節 近代來華西人第一部心理學著作:《性學舉隅》 一、近代中國心理學開創之作─《性學舉隅》的寫作與刊印 二、「以究察人性為要」─《性學舉隅》的主要內容及學術價值 結 論 丁韙良:近代中西文化交流及晚清近代化的促進者 附 錄 一、丁韙良主要

論著目錄 二、本書主要參考資料 三、丁韙良研究成果彙編 四、丁韙良年譜簡編 後 記 作者序 一、 中國與西方的交往,用1872年來華西人在北京創辦的《中西聞見錄》雜誌〈序言〉的說法,最早可以追溯到西元2世紀的東漢時期,「自後漢桓帝延嘉(按:應為延熹。漢桓帝延熹年間,為西元158至167年)間,大秦王安敦遣使,自日南徼外獻象牙、犀角、.瑁等物,此歐羅巴洲人來中國之初次也,至今千有七百餘歲。」其後各代不斷交往,在交往中,西方文化對中華帝國有一定影響,如唐代大秦景教傳入中國,學術界趨向于認為,此即西方基督教最早傳入中國。中國文化對西方則具有重大影響,如

中國的早期科技發明,包括火藥、定南針(即指南針)、造紙、印刷術先後傳入歐洲。 中西文化的實質性交流,應劃分為兩個歷史階段。第一階段始于16世紀末到18世紀初的明末清初,「當時由于地理大發現,西方商人和傳教士梯航東來,尤其是以利瑪竇(Matteo Ricci, 1552-1610)、湯若望(Johann Adam Schall von Bell, 1591-1666)、南懷仁(Ferdinand Verbiest, 1623-1688)為代表的耶穌會傳教士成了文化交流的載體。」利瑪竇宣揚基督教教義與中國傳統文化有相通之處,允許中國信徒尊孔祭祖,並向中國傳播西方科學知識,包括天文學、數學、

地理學等,「中國始得四大部洲地圖,于各國之山川、人情、物產、風俗,或異或同,亦以略曉矣。」 對于這一階段的文化交流,雖然顧長聲教授認為傳教士的東來,「是為早期殖民主義服務的」,「一開始就與西方殖民勢力血肉相連」,但學術界基本傾向于認同,「西方傳教士在宗教、哲學、語言、天文、輿地、數理、醫學、工程及軍事諸方面留存的種種著述,雖然如流星過夜天,其影響總體上是微弱的,但無疑給當時的中國社會帶來了清新的氣息,產生過明亮的火花。」清朝康熙皇帝雖然禁止天主教在中國傳播,但在此前的傳教過程中,天主教耶穌會傳教士已使天主教在部分信徒中扎下了根,使其繼續傳播發展,並對近代及以後的歷史產生了影響。如直隸安肅縣(今

河北省徐水縣)安家莊在利瑪竇傳教後發展成天主教村莊,一直延續到現在,已有300餘年歷史。 第二階段從19世紀初新教開始在中國傳播,到1950年代初西方傳教士從中國大陸撤離。此階段的中西文化交流與上一階段相比,涉及人員更多,範圍更廣泛,影響更加深遠。1807年9月,英國倫敦傳教會派遣的新教傳教士馬禮遜(Robert Morrison, 1782-1834)到達中國,揭開了這個階段的序幕。其後,英、美等國傳教士相繼來到中國東南沿海地區,進行傳教等活動。馬禮遜主要採取編著《華英字典》、翻譯《聖經》、創辦報刊、開設醫院、設立學校等方式來使他的傳教活動能夠更順利推動。鴉片戰爭後,各國傳教士及其他

人員大量進入中國,傳教士由于其文化水準、所從事的職業等因素而成為19世紀中西文化交流的主要力量。另一方面,到19世紀末20世紀初,中國日益增加的海外留學生,在中西文化交流中愈來愈具有重要地位。 在這漫長的近一個半世紀的中西文化交流過程中,西方英、美等國家的來華傳教士,有的採取他們的前輩利瑪竇的方式,主要在中國社會上層進行傳教活動;有的採取他們的先驅者馬禮遜的方式,主要採取創辦報刊、開辦醫院和學校等方式推動傳教活動;也有的採取傳統傳教方式,在教堂和民間傳播其宗教。在數以萬計的來華傳教士中,出現了在傳教及中西文化交流中取得一定成就,在歷史發展中留下記載的代表人物。當然,由于出身背景、中國與

西方在鴉片戰爭後的處境等社會條件的不同,使這些人員在歷史變革及自身生命史活動中,表現出了不同的思想意識及行為軌跡,各有其複雜性。在他們之中,本書的主人公丁韙良(William Alexander Parsons Martin, 1827-1916)即相當具有代表性。 二、 丁韙良是19世紀中葉美國較早來華的新教長老會傳教士之一,是在華生活工作了近六十年、從事大量中西文化交流活動的著名學者,也是清政府最早雇用的外國人之一。他在中國經歷了晚清及民國初年兩個歷史時代,親身參與了中國及中美交往中的一些歷史事件,結交了當時中國政壇上眾多的高官顯宦,寫作、翻譯、出版了大量中英文著作、文章,是

同時代來華外國人士中的重要人物,在中國近代史、中西文化交流史上占有非常重要的地位。 筆者認為,丁韙良從1850年前往寧波傳教,到1916年病逝于北京,在華的近六十年間所從事的活動,很大程度上屬于中西文化交流的範疇,而不屬于「文化侵略」。這裏所稱的中西文化交流,既包括將西方的強勢、先進文化介紹到中國,也包括將中國的傳統文化介紹到西方。在由獨立專制的封建社會逐步淪為半殖民地半封建社會的近代歷史時期,中國近代化的任務,就是要學習西方先進的物質文化和精神文化,擺脫落後被欺侮侵略的局面,趕上西方國家,使中國成為獨立富強、民主自由的近代文明國家。在這個過程中,作為一位外國人,丁韙良在中西文化交流中

所從事的主要活動,一是將西方近代國際法重要著作較早、較系統地譯介到中國,奠定了中國近代國際法及國際法學的基礎,並在京師同文館培養了晚清最早的外交人才,促進了晚清外交近代化;二是長期出任京師同文館總教習、北京崇實館校長,向中國介紹了西方的教育體系和制度,並盡力在京師同文館、京師大學堂加以推行,促進了晚清教育的近代化,培養了一批掌握近代知識的人才,為後來中國教育制度的改革發展創造了條件;三是向當時的中國介紹了西方先進的自然科學知識,經濟學、心理學、進化論等人文社會科學新知識,以及西方近代政治制度、民主制度。他的上述活動,對當時中國知識界瞭解世界、接受西學,掌握新知,具有重要的啟迪和推動作用。同時,

在中西文化交流中,丁韙良還從事了另外兩方面活動。一是通過其傳教著作,向中國介紹了西方基督教文化,並從事了較長時間的傳教工作;二是將中國文化介紹給西方世界,包括歷史政情、哲學宗教、文學詩歌、古代法律、科舉制度、中國人的民族特性,以及中國古代的發明和技術,開始了對中國文化的早期研究與探討,成為美國最早的漢學家之一。 從丁韙良的身分屬性及主要活動的角度來分析,他在華工作了近六十年、其中三十餘年從事教育工作,因此不應當將他純粹看成一位外國來華傳教士,這是對神聖的教師職業的褻瀆!應當稱丁韙良為近代西方來華著名傳教士、教育家及學者,或稱為著名傳教士兼教育家及學者;稱他為著名傳教士,是因為他寫作刊印

了《天道溯原》等流傳甚廣、影響較大的傳教著作,從事了較長時間的傳教活動,並是美國長老會北京傳教團的創辦人和開拓者;稱他為著名教育家,是因為他曾長期任京師同文館英文教習,後又任總教習兼公法、格物、富國策教習,北京崇實館校長,京師大學堂西學總教習,湖北濟美學堂總教習兼仕學院公法教習,對中國近代教育的發展較有貢獻;稱他為著名學者,是因為他精通幾種語言,學貫中西,一生著述甚豐,留下了五十餘部中英文著作及譯著,百餘篇中英文各類文章,對中國歷史、文化、教育、宗教、語言、文字、詩歌、習俗等均有研究,對國際法、經濟學、心理學、自然科學等也有一定研究。對丁韙良的身分屬性這樣定位,也是忠于歷史事實。筆者在本書第一

章第二節將要敘述, 1869年12月1日,丁韙良辭去服務了二十年的美國長老會傳教士職務,專職在京師同文館工作,直到1906年才恢復與長老會的關係,重新成為傳教士。在此期間,他雖然寫過一些傳教文章和書籍,但並非以傳教為職業,而是一位教師、總教習和西學總教習等,主要從事教學、同文館管理及中西文化交流,故此階段應將他看成是一位教師或學者。他在英文回憶錄A Cycle of Cathay or China, South and North with Personal Reminiscences(《花甲憶記》)的序言中也曾講:「我生活在中國……除了當傳教士外,還當過清政府的雇員。」因此,承認他是近代西方

來華著名傳教士、教育家及學者,是正確評價他的開始,而將他始終視為傳教士,本身即是一種歧視性評價。 當然,由于觀察分析問題的角度不同、文化差異及其他因素,包括政治因素,中國大陸學術界對丁韙良的評價,與美國及臺灣存在較大分歧。中國大陸學術界在20世紀50至80年代基本上認為,丁韙良在華的活動是進行文化侵略及向中國人灌輸奴化思想,在義和團時期是個「動手搶劫的強盜」。近年仍有學者認為他以基督教征服中國為職志,忠誠于傳教事業,反對中國接受西方民主政治,在同文館「充當了殖民主義的代言人和辯護人」,是贊成使用暴力和強制手段消除中國人對西方和基督教的抵抗的傳教士的典型代表,並帶著這樣的殖民心態譯介系列

國際法著作。西方及美國學者則認為他是「傑出的傳教士學者和教育家,在中國期間翻譯了許多基督教作品,並指出中國官方學習西方及其具體實踐的道路和方向」,他是 19世紀晚期在中國的著名外國人之一,偉大的新教傳教士,近代中國國家教育之父,並極大地促進了中美兩國的友好關係。他是東西方之間的橋樑,是一位在交叉文化學科間從事艱難交流的進步的先驅者。 三、 筆者深知丁韙良是一位在中國長期生活和工作的複雜的歷史人物,學術界對他的評價至今仍有很大分歧,同時對他的研究又較為欠缺和薄弱,有些重要問題的研究尚付之闕如。在此條件下,為了全面性研究評價丁韙良在中國近代化與中西文化交流方面的地位與作用,推進對丁韙

良及西方來華傳教士群體的研究,因而選定這一課題作為筆者的博士論文。在論文寫作過程中,筆者又發現,學術界有關丁韙良及其譯著的許多史實存在錯訛,應加以考證辨析,以恢復歷史的本來面目。本書是在2008年5月完成,以筆者的博士論文為基礎所修改定稿。全書具有如下特點: 第一,筆者是第一位直接使用美國所保存的丁韙良歷史檔案的中國大陸學者。過去,美國學者諾瑪‧博恩斯(Norma J. Burns)和拉爾夫 ‧柯維爾(Ralph R. Covell)在其碩士論文、博士論文及著作中,使用了美國長老會歷史協會、美國長老會海外傳道部保存的丁韙良通信檔案,對較多與丁韙良有關的史實敘述較為可信,中國學者只能轉摘

引用。筆者查閱、使用了1850至1907年間丁韙良的部分書信材料以及其他檔案資料,使本書相關問題的敘述較為深入。 第二,筆者在本書中引用了大量在中國大陸無法查到的英文資料,對丁韙良及其著述、譯著中史實敘述的混亂錯訛進行了詳細的考證辨析,訂正了較多史實。過去,學術界由于查閱資料的局限,在丁韙良相關史實敘述中的錯訛現象幾乎隨處可見,並出現了不應有的政治「誣陷」,如《萬國公法》、《星軺指掌》、《公法便覽》、《公法會通》、《富國策》的原書作者、翻譯藍本等。筆者使用了美國加州大學圖書館及其他著名圖書館的英文及法文、德文資料,以及大陸中國國家圖書館、北京大學圖書館、北京師範大學圖書館、清華大學圖書

館等各館的原始古籍藏書進行考證研究,對相關問題的分析考證基本上是真實、確鑿、可信的,對今後的學術研究,具有重要的參考價值。同時,筆者的相關研究成果也得到了學術界肯定。 第三,本書採用專題研究形式,對丁韙良的中國文化觀、丁韙良與西方國際法在中國的奠基及傳播、丁韙良與晚清教育的近代化、丁韙良向中國介紹的西方先進科技知識及社會科學知識等主要問題進行了專題研究與深入探討。這些問題,過去學術界只有簡單介紹。筆者的詳細深入研究,不僅填補了研究空白,也解決了研究薄弱的問題,推進了相關研究。近年,中國大陸學術界對丁韙良的研究,取得了較多成果,包括王文兵在博士論文基礎上出版的專著《丁韙良與中國》,沈弘教

授翻譯的三部丁韙良英文著作《花甲憶記》、《漢學菁華》、《中國覺醒》,以及丁韙良其他著作、譯著的點校整理出版等。 在丁韙良研究及中西文化交流研究中,本書的出版如能起到一定的推動作用,也就達到了筆者的目的及追求。丁韙良是一位在中國政治、教育、宗教舞臺上活動了近六十年的歷史人物,從時間上來講,超過了李鴻章。本書不是丁韙良的傳記,不可能全面敘述、分析和評價丁韙良在華所從事的所有活動。限于篇幅,有些問題未能進行深入論述和探討,如丁韙良的傳教活動、丁韙良與太平天國農民戰爭、丁韙良參與第二次鴉片戰爭時期中美雙方的談判、丁韙良與尚賢堂、丁韙良在義和團時期的言論活動及其評價、丁韙良與京師大學堂等。筆者並

不否認丁韙良具有對華的侵略意識、言論及活動,認為應當將這些史實敘述清楚,並對他傷害中國人民的言行加以批判,但這不是丁韙良在華近六十年思想與活動的主要方面。同時,筆者還認為丁韙良對中國有一定的感情,在向西方社會介紹中國及其歷史文化中傾向正面的描述。丁韙良的傳教士背景及上述因素,構成了他本身的複雜及難以蓋棺定論,這些也可能影響到筆者對他的評價。如果本書在對丁韙良的評價中有不當之處,敬請學術界專家學者批評指正。

客製化鏡框技術應用之研發

為了解決university中文 的問題,作者邱昭融 這樣論述:

隨著科技發展,全球近視人口數持續攀升,眼鏡成為人們不可或缺的必需品之一,但近年來,整個經濟市場的發展越來越注重個人化的風格以及高品質的產品,因此客製化的產品已漸漸取代了傳統大量製造的生產模式。然而普遍的客製化產品皆存在著成本高、銷量少之情形,而無法形成相對應的市場規模。因此,本研究透過盤點文獻後進行內容分析,歸納出客製化眼鏡之研發要點,並導入科技技術藉由行動研究法反覆進行實驗測試,以建立創新客製化眼鏡之加工程序,進而歸納出創新客製化眼鏡之開發流程,找出有效降低生產成本的方法,並製作出適合每一個人配戴之創新客製化眼鏡,讓原本奢侈品的客製化商品,也能成為大眾的選擇之一,如此才能真正落實眼鏡客製化

的產業發展。經本研究分析歸納出客製化眼鏡之研發要點,需具備充分的理論基礎,再依據人因標準進行眼鏡造型設計,以及材質選用需具備特殊性與結構性,最終導入科技技術進行加工,依此建立實驗架構並使用行動研究法反覆執行實驗驗證,總結歸納後建立出五階段開發流程:分析、設計、備料、加工以及檢測階段。因此本研究最終建立一套創新客製化眼鏡技術導向之開發流程,希冀透過系統化開發流程,為後續相關產業之研發人員投入,提供更明確之參考方向,創造更多經濟價值。

想知道university中文更多一定要看下面主題

university中文的網路口碑排行榜

-

#1.華語教學中心Chinese Language Center

2021-11-04 2021年冬季(線上)華語接受報名中! ... 2021-10-29 你不可不知的中山華語中心~25週年系列報導04~ 【用中文學中文,不好嗎?】 ... 2021-10-01 你不可不知的中山 ... 於 clc.nsysu.edu.tw -

#2.College 同University 有咩分別?

喺美國,幾乎所有大學生都叫自己做“college student” 而唔係“university student”,點解? 其實,”university” 同“college”意思相通,同樣意指高等教育 ... 於 www.wallstreet.edu.hk -

#3.明志科技大學-校首頁

[Office of Library and Information Services, Ming Chi University of Technology]. 2020-06-22. Library will be closed from June 25 to June 28 due to Dragon ... 於 www.mcut.edu.tw -

#4.at university翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

at university中文的意思、翻譯及用法:在大學里;在大學學習。英漢詞典提供【at university】的詳盡中文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#5.university的中文翻譯和情景例句- 留聲詞典

綜合性大學; 大學人員; 大學校舍。university的中文翻譯、university的發音、柯林斯 ... A university is an institution where students study for degrees and where ... 於 dictionary.liushengyingyu.com -

#6.入口頁- 中國醫藥大學附設醫院China Medical University Hospital

中國醫藥大學在「世界大學排名」評比, 已經躍登世界頂尖150 大。我們擁有:1)差異化、獨特的全人醫療服務;2)創新技術以滿足病患追求安全、速度與品質之要求;3) ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#7.京都大學

已發布2021學年度研究所秋季入學典禮的賀詞 · 發表日期. 2021/10/04. タグ. University News. 舉行了2021學年度研究所秋季學位授予儀式。(2021年9月24日). 於 www.kyoto-u.ac.jp -

#8.在美國一所學院(college)和一所大學(university)之間的差別是 ...

... 和一所大學(university)之間的差別是什麼? 繁體中文 ... 在美國一所學院(college)和一所大學(university)之間的差別是什麼? Updated: August 21, 2020. 於 www.studyusa.com -

#9.University Physics Volume One fourteenth edition +普通物理 ...

接近全新購買University Physics Volume One fourteenth edition +普通物理中文講義. 於 shopee.tw -

#10.應用中文系 - 國立臺中科技大學

國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology. ... 秉持「學生本位」為教育核心,以中文語文為基礎、文化創意為延伸,以「培育跨領域專業 ... 於 www.nutc.edu.tw -

#11.中國文化大學

正體中文. 正體中文; United States English (US) · 行事曆 · 電子郵件; 重要訊息. 2. 宿舍網路及校園無線網路服務將進行機房設備升級作業(2021/11/20) ... 於 www.pccu.edu.tw -

#12.最新2022 世界大學排名

排名 國家 中文名 1 美國 麻省理工學院 2 英國 牛津大學 3 美國 史丹福大學 於 www.idp.com -

#13.國立清華大學

校長遴選專區 · ::: · 國立清華大學logo · 通過A優先等級無障礙網頁檢測,另開新視窗. Copyright©2021. National Tsing Hua University ALL RIGHTS RESERVED. 於 www.nthu.edu.tw -

#14.university - Yahoo奇摩字典搜尋結果

大學;綜合性大學[C][U];大學校舍;大學校園. Dr.eye 譯典通 · university · 查看更多. IPA[ˌjuːnɪˈvɜːsəti]. 美式. 英式. n. 大學. 牛津中文字典. universities. 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#15.(中文) 操作說明

HomeCloud Services(中文) 虛擬桌面服務VDI(中文) 操作說明. (中文) 操作說明. Sorry, this entry is only available in 中文. Services. Service Hours. MON. to FRI. 於 www.it.nctu.edu.tw -

#16.首頁Home-長榮大學CJCU

中文 · English · 日本語 · ViệtNam. ☰. QS World University Rankings 2021 · QS Asia University Rankings 2022 · QS Star 4 · AACSB · AppliedHE. 於 www.cjcu.edu.tw -

#17.國際學生中文課程

1970年創立台灣中部地區第一所中華語言文化教學研究中心,至今已超過40年歷史。每位外籍生於新生入學時參加中文程度測驗,於大一時必須修習每週8 小時之中文基礎課程, ... 於 ic.thu.edu.tw -

#18.國內外傑出排名- 中華大學Chung Hua University

台灣地區排名 亞洲地區排名 學校名稱 台灣地區排名 亞洲地區排名 學校名稱 1 25 國立台灣大學 19 231 中原大學 2 32 國立清華大學 20 238 輔仁大學 3 35 國立成功大學 21 247 國立台北大學 於 www1.chu.edu.tw -

#19.香港中文大學The Chinese University of Hong Kong - 津橋留學 ...

香港中文大學-The Chinese University of Hong Kong · 香港中文大學介紹. 香港中文大學為一所研究型綜合大學,正式成立於1963年,為香港第二所大學及唯一採用書院聯邦制的 ... 於 www.oxbridge.com.tw -

#20.2022年USNews美国大学排名- 完整版 - 续航教育

根据美国大学教授协会(American Association of University professors)的定义,教师工资的权重为7%,是2020-2021年期间助理教授、副教授和正教授的全职教师平均工资。这与 ... 於 www.forwardpathway.com -

#21.朝陽科技大學

中文 · English. 本校進榜英國泰晤士高等教育2022全球工程領域排名1000. 本校進榜英國泰晤士高等教育2022全球最佳大學排名1200. 賀本校獲選績優環境教育設施場所為全台 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#22.香港中文大学(深圳): 首页

中国工程院院士、香港中文大学(深圳)校长徐扬生教授撰写的哲理散文 ... 足不出户逛校园,360度身临其境,走近神仙湖畔的香港中文大学(深圳). 於 www.cuhk.edu.cn -

#23.東京理科大學

東京理科大學Tokyo University of Science. ... 2021.11.16 Tue UP. 關於本校官方網站中文、韓文版網頁的關閉. 도쿄이과대학Tokyo University of Science ... 於 www.tus.ac.jp -

#24.河內國家大學下屬自然科學大學(Vietnam National University ...

VNU University of Science strives to become, by the year 2020, an advanced research university on par with the top 100 universities in Asia. By 2030, it will be ... 於 www.most.gov.tw -

#25.義守大學I-Shou University

... Regulations for International Student Admission to I-Shou University · Contact Us ... School Calendar · Laws and Regulations of the University ... 於 www.isu.edu.tw -

#26.大仁科技大學

撰寫:秘書室因為家庭因素跟著家人一起移居加拿大多倫多,但他卻不會因此而放棄學業則是繼續在York University及University of Toronto深造,並且畢業後還在也在EME ... 於 www.tajen.edu.tw -

#27.Feng Chia University Chinese Language Center 逢甲大學華語 ...

Taiwan Info. LANGUAGE, 中文, 日本語, Français, Deutsch, Bahasa Indonesia, 한국어, Монгол, Norsk, Español, Tagalog, Phasa Thai, Türkçe, Việt Nam ... 於 www.clc.fcu.edu.tw -

#28.School of Chinese, The University of Hong Kong 香港大學中文 ...

中文 及文化工作室. Chinese Language & Culture Studio Website. Posted:Saturday February 1st, 2020. newlaunchclc001 · Chinese Language Centre Website. 於 web.chinese.hku.hk -

#29.國立虎尾科技大學- 首頁

(中文)110年排燈節慶典. [ 2021-11-02 ] 1.產業新尖兵-太陽光電第三期. [ 2021-10-25 ] 2.110年度第3期推廣教育課程招生_推廣教育中心. 於 www.nfu.edu.tw -

#30.QS世界大学排名2022

Discover the world's top universities. Explore the QS World University Rankings® 2022. 於 www.qschina.cn -

#31.2021年度泰晤士高等教育世界大学排名

How to get your uni ranked. You are currently viewing a previous year's rankings. ... World University Rankings 2021 table information ... 於 www.timeshighereducation.com -

#32.聖約翰科技大學St. John's University

中文 | English | Tiếng Việt · 信箱Mail 單位分機 學期行事曆 · 認識聖約翰. 訪客身份/. 一般訪客 · 未來學生 · 在校學生 · 教職員工 · 畢業校友. KEYWORD. 於 www.sju.edu.tw -

#33.Fu Jen Catholic University Library - 輔仁大學圖書館

中文 版 · English Version · 行動版 · 輔仁大學 · 網站地圖 · 聯絡我們 · 讀者留言板 · 館藏資源 · 讀者紀錄查詢 · 館藏查詢 · 資源整合查詢 · 輔大博碩士論文 ... 於 web.lib.fju.edu.tw -

#34.CWUR 2021-2022世界大學排名今天出爐!哈佛第1,台大第90

# 大學 國家 國排 教育 就業 教職 研究 總分 1 Harvard University (哈佛大學) 美 1 1 1 1 1 100 3 Stanford University (斯坦福大學) 美 3 10 4 3 2 95.1 4 University of Cambridge (劍橋大學) 英 1 3 25 4 10 94.1 於 blog.ivy-way.com -

#35.長庚大學- 長庚大學資訊網

為成為具國際特色的一流大學,本校持續以醫藥生技專長領域為核心,整合工學、管理學之高端專業,並借重長庚醫療體系及台塑企業豐沛之產業實務能量與研究人力, ... 於 www.cgu.edu.tw -

#36.元智大學中文簡介Yuan Ze University Preview ( Traditional ...

元智大學中文簡介Yuan Ze University Preview ( Traditional Chinese ). 6,736 ... 於 www.youtube.com -

#37.國立臺灣師範大學- 古典風華現代視野

National Taiwan Normal University. 網站導覽 · English. ::: 關於師大 · 學術單位 · 行政組織 · 學生 · 教職 · 校友 · 考生 · 訪客 · 捐贈 · 防疫. 於 www.ntnu.edu.tw -

#38.范德堡大學Vanderbilt University-美國 - APM留學代辦服務中心

2020年US News全美排名第14名。范德堡大學僅次於杜克大學位居南方第2,以其出色的教育質量和一流的科研實力,享有「南方哈佛」(Harvard of the South)的美譽。 於 www.apm-edu.com.tw -

#39.國立中興大學中國文學系Department of Chinese Literature ...

2021-11-17本校102週年校慶暨中文系系友回娘家與第14屆系友大會; 2021-11-17110學年第1學期博士班學位論文初審口試; 2021-11-16【中興大學教務處-希望小學】課輔老師 ... 於 chinese.nchu.edu.tw -

#40.元智大學Yuan Ze University - 元智大學

元智大學全球資訊網(Yuan Ze University World Wide Web) ... 元智大學首頁YZU Homepage · 繁體中文 · English · 行事曆 · 註冊繳費 · 資訊服務. 於 www.yzu.edu.tw -

#41.香港中文大學圖書館古籍善本書錄 - 第 406 頁 - Google 圖書結果

Chinese University of Hong Kong. Library, Chinese University of Hong Kong. University Library System, 香港中文大學圖書館系統 王世偉, 陳秉仁, 周秋芳, 林熾榮. 於 books.google.com.tw -

#42.國立政治大學: NCCU

本校自民國16年創立,民國43 年在台復校, 迄今歷經89 年,其間雖經改制、遷校,但始終秉持和諧、自主、均衡、卓越之創校宗旨,不斷精進教學及學術研究,以期配合國家 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#43.美國留學移民全攻略 - 第 290 頁 - Google 圖書結果

... 名称(英文)高校名称(中文)高校名称(英文)斯坦福大学 Stanford University 麻省 ... 南加州大学 University of Southern California 康奈尔大学 CornellUniversity ... 於 books.google.com.tw -

#44.中文(繁体字) | Musashino Art University

Just another 武蔵野美術大学Sites site. 於 www.musabi.ac.jp -

#45.國立成功大學華語中心: 首頁

1982年秋季,國立成功大學基於國際文化交流的需求,成立語言實驗中心中文組。後因擴編,更名為華語中心,教授外籍人士華語相關課程。中心每年超過一千位學生, ... 於 kclc.ncku.edu.tw -

#46.東吳大學

台北市中正區貴陽街一段56號; TEL :02-2311-1531. 外雙溪校區. 111002 台北市士林區臨溪路70號; TEL : 02-2881-9471. Copyright © 2020 東吳大學Soochow University. 於 www.scu.edu.tw -

#47.university 的中文翻釋|影音字典- VoiceTube 看影片學英語

例句. His aim was to finish his doctorate and obtain a university chair. a university entrance exam There is stiff competition for university places. 於 tw.voicetube.com -

#48.弘光科技大學

Hung Kuang University. LOGO. 本網站著作權屬於弘光科技大學。 地址:433304臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號隱私權政策說明. 於 www.hk.edu.tw -

#49.歡迎就讀加拿大特倫特大學- Future Students

即刻下載招生手冊:繁體中文版 | English ,並關注微信公眾號trentutip ... 特倫特大學(Trent University)致力於為您的加拿大國際留學之路提供最大可能的幫助。 於 www.trentu.ca -

#50.University of California, Irvine UCI 加州大學爾灣分校 - OH!Study

加州大學爾灣分校(University of California Irvine,簡稱UCI)創校有成超過55年,美國排名前10名的四年制的公立大學,亦是美西十大名校之一,在U.S. News 2020年全國 ... 於 ohstudy.net -

#51.佛光大學

繁體中文; 简体中文 · English. 登入. Language. 繁體中文; 简体中文 · English ... 打造無疆界大學佛大與莫斯科市立大學合作開線上中文課程. announcement image. 於 www.fgu.edu.tw -

#52.宗旨 - Lingnan University

中文 (榮譽)文學士學位課程之宗旨在於發展學生之獨立思考能力,擴闊其知識領域,尤注重提高中文水平及掌握研究文學之方法。本課程涵蓋文學研究及專業寫作,既注重多 ... 於 www.ln.edu.hk -

#53.國立中正大學National Chung Cheng University

跳到主要內容. 網站地圖. 常用系統. 常用連結. 國立中正大學 · 防疫專區 學生 教職員 訪客 新生 校友 中正之友 捐款中正. 搜尋 開始搜尋. 中文. 於 www.ccu.edu.tw -

#54.國立臺灣大學

國立臺灣大學National Taiwan University. 10617 臺北市羅斯福路四段一號電話總機:02-3366-3366 傳真號碼:02-2362-7651. No. 1, Sec. 於 www.ntu.edu.tw -

#55.111年中國文化大學個人申請 - University TW

中國文化大學 招收人數 國 英 017162、地質學系採計:國文、英文 27 後‑‑ ‑‑3 017212、政治學系採計:國文、英文 32 後3 底3 017552、戲劇學系採計:國文、英文 47 底5 ‑‑5 於 university-tw.ldkrsi.men -

#56.國立臺灣科技大學: National Taiwan University of Science and ...

國立臺灣科技大學(National Taiwan University of Science and Technology,Taiwan Tech),為台灣第一技術職業教育高等學府,以培養高級工程技術及管理人才為目標, ... 於 www.ntust.edu.tw -

#57.實踐大學

實踐大學台北校區104336台北市中山區大直街70號(02)25381111 (02)25338151 @2016 Shih Chien University 隱私權政策 / 個人資料保護政策. 21/10/28. 於 www.usc.edu.tw -

#58.TKU 淡江大學-Welcome to Tamkang University

臺灣第一所私立高等學府,是國內創校歷史最悠久的私立大學。Cheers雜誌「全國一千大企業人才策略與最愛的大學畢業生」調查,連續22年蟬聯私立大學第1名;是全球第一所 ... 於 www.tku.edu.tw -

#59.香港中文大學

香港中文大學是一所研究型綜合大學,提供多類學士、碩士和博士課程。 於 www.cuhk.edu.hk -

#60.University 的中文翻譯 | 英漢字典

University \U`ni*ver"si*ty\, n.; pl. {Universities}. [OE. universite, L. universitas all together, the whole, the universe, a number of persons associated ... 於 cdict.net -

#61.Chinese Program at University 天道大學中文課程

Chinese Resources Guide 中文資料指南: Chinese Program at University 天道大學中文課程. This guide provides UC BRE (Chinese Language) & CCST students with ... 於 libguides.tyndale.ca -

#62.玄奘大學| 校官網

【公告】「2022中文能力測驗中心冬季全國大會考」將於2022年1月9日舉辦,敬請同學踴躍參加。 【公告】原住民族委員會及財團法人原住民族語言研究發展. 於 www.hcu.edu.tw -

#63.靜宜大學華語文教學中心

線上中文課程平臺(另開新視窗) · 華語角(另開新視窗) ... Copyright © 2020 Chinese Language Education Center, Providence University. All Rights Reserved. 於 clec.pu.edu.tw -

#64.國立陽明交通大學– National Yang Ming Chiao Tung University

交通大學與陽明大學於2021年2月1日正式合併為「國立陽明交通大學」,創下台灣高等教育的里程碑。合校後,陽明交大以傳承深耕、融合超越為中心主軸,秉持原則、信心、 ... 於 www.nycu.edu.tw -

#65.Learning Chinese : Start From Scratch (零到一學中文) | Coursera

Offered by National Taiwan University. This is a six-week introductory course in Mandarin Chinese conversation. The course will be taught . 於 www.coursera.org -

#66.university(大學):中文意思,英文解釋

establishment where a seat of higher learning is housed, including administrative and living quarters as well as facilities for research and teaching. 於 www.newton.com.tw -

#67.China University of Science and Technology

2000 The Affiliated Institute of Continuing Education was added. 2003 Hsinchu Campus was set up. 2006 The school was awarded as the first rank by the Ministry ... 於 www.cust.edu.tw -

#68.home University - 英中– Linguee词典

大量翻译例句关于"home University" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#69.澳大利亚乐卓博大学中文官网

欢迎来到澳大利亚乐卓博大学中文官网。乐卓博大学(原名拉筹伯大学)La Trobe University建校于1967年,在全球2万多所大学中QS排名前1.3%。乐卓博大学为留学生提供 ... 於 www.latrobeuniversity.cn -

#70.National Chi Nan University - 國立暨南國際大學地址:南投縣 ...

民國九十年十二月十三日正式改制更名為【國立暨南國際大學附屬高級中學】,附中與暨大結為一家,兩校資源共享、設備互通、人員交流、社團互動,提昇辦學績效,吸引優良師資 ... 於 www.ncnu.edu.tw -

#71.關西大學 - 関西大学

関西大学KANSAI UNIVERSITY LOGO · 關西大學留學生指南 · 校長的話 · 關西大學簡介 · 歷史 · 大學部・研究所・別科 · 校區介紹 · 留學生支援 · 獎學金 ... 於 www.kansai-u.ac.jp -

#72.university是什么意思 - 沪江网校

沪江词库精选university是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、词汇辨析、英音发音音标、美音发音音标、university的用法、university的中文翻译及用法、 ... 於 www.hujiang.com -

#73."I'm currently studying at ..... university"用中文(簡體) 要怎麼說?

I'm currently studying at ..... university 用中文(簡體) 要怎麼說? 查看翻譯 · 我现在在xxx大学读书 · 我最近在...大学学习 · 我现在在大学...读书 · 我 ... 於 hinative.com -

#74.東南科技大學校首頁

Copyright 東南科技大學TUNGNAN UNIVERSITY. 校址:222304新北市深坑區北深路三段152號. No.152, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 222, ... 於 www.tnu.edu.tw -

#75.可愛大學、正常大學… 這些學校英文比中文還好記 - 時事話題

國立台灣師範大學的英文校名為National Taiwan Normal University,其中「Normal」 一常理解為「正常、常態」的意思,光看英語校名,容易被誤會為「國立 ... 於 theme.udn.com -

#76.歡迎蒞臨南華大學

62249 嘉義縣大林鎮南華路一段55號 05-3102100 招生專線05-2720188 copyright(C) 2017 Nanhua University . All right reserved. 於 www.nhu.edu.tw -

#77.翻譯

Google 的免費翻譯服務提供中文和其他上百種語言的互譯功能,能即時翻譯字詞、詞組和網頁內容。 於 translate.google.cn -

#78.早稻田大學台北國際交流中心(台北辦公室) - 早稲田大学

Waseda University International Center Taipei 早稻田大學臺北國際交流中心(臺北辦公室). Best education, Best community. 學問之獨立,學問之活用,成就模範之國民 ... 於 www.waseda.jp -

#79.大一到大四,原來都有不同的稱呼,用英文該這樣說!

Tags: advisorbachelorbachelor degreebachelor degree 中文bachelors 中文deandean 中文facultyfreshmanfreshman 中文grad ... 於 tw.englisher.info -

#80.The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學- CUHK

【恭喜一眾中大教授獲選為2021全球最廣獲徵引研究人員 】 科睿唯安(Clarivate Analytics)剛公布「2021年最廣獲徵引研究人員」(Highly Cited Researchers 2021) ... 於 zh-tw.facebook.com -

#81.一年完成碩士學位| 世界排名前百– 英國里茲大學 - 美食瑜樂

但宿舍離市中心還蠻近的,也是差不多15分鐘的平路! University of Leeds 里茲大學. –. 里茲大學上課方式. 我在里茲學的是管理, ... 於 www.peipeipigtravel.com -

#82.國立臺北科技大學

國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw -

#83.艾希特大學- 维基百科,自由的百科全书

艾希特大学(英語:University of Exeter)為英國一所公立研究型大學。大學前身為1900年成立 ... 您现在使用的中文变体可能会影响一些词语繁简转换的效果。 於 zh.wikipedia.org -

#84.QS世界大學排名系列之二:依領域排名 - 科技政策觀點

其他尚有QS Global MBA Rankings, QS Best Students Cities等排名。本篇文章主要為介紹QS World University Rankings by Subject,即以學科領域的角度看待 ... 於 portal.stpi.narl.org.tw -

#85.university中文意思- 看影片不用背單字

university 的中文意思是什麼呢?2021年最常見的用法,有664影片中用到這個單字,並且可一鍵全部播放,快速聆聽各種外國人(真人),講述這個單字,不再是死死的機器發音 ... 於 sc.yah101.com -

#86.东京大学| The University of Tokyo

东京大学的官方网站。您可以了解到大学的介绍、本科学部和研究生院等的介绍,研究活动、国际活动、招生信息以及其他东京大学的信息。 於 www.u-tokyo.ac.jp -

#87.university college - 大學學院{英} - 國家教育研究院雙語詞彙

備註: 英國教育學. 以university college 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#88.可愛大學、正常大學… 這些學校英文比中文還好記| 聯合新聞網

台灣的大專院校英文校名,有些是意譯,有些是音譯,像靜宜大學的英文校名是「Providence University」,直接翻回中文就是「神的旨意大學」,也可以翻 ... 於 www.gvm.com.tw -

#89.National Central University

National Central University, NCU. 於 www.ncu.edu.tw -

#90.大學角| Fallout中文維基

The University Point is a location in the Commonwealth in 2287. 戰前大學角為麻薩諸塞灣區大學,史都华·坎贝尔教授与罗斯蒙上校联系甚密,军方在大学儲蓄互助社 ... 於 fallout.fandom.com -

#91.university中文- 大學 - 查查綫上辭典

university中文 ::大學;大學城…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋university的中文翻譯,university的發音,音標,用法和例句等。 於 tw.ichacha.net -

#92.應用中文系/ Dept. of Applied Chinese Language - Study in ...

本系成立至今,建立以傳統中文為基礎,應用發展為目標,努力培養具備中文語言溝通、文學鑑賞、學術研究 ... National Taichung University of Science and Technology. 於 www.studyintaiwan.org -

#93.國立金門大學->

... 正體中文版, 簡體中文版, English. 關於金大 · 願景 · 文化 · 校園生活 · 多元學習 · 社會責任 · 校史記要 · 校徽、校訓、校歌 · 生活機能 · 媒體報導. 於 www.nqu.edu.tw -

#94.華語訓練中心|

銘傳大學華語中心宣傳短片. Ming Chuan University Mandarin Studies and Culture Center Introductory Video ... 於 mscc.mcu.edu.tw -

#95.不都是上「大學」嗎,College和University有什麼分別?

首先,美國人說「上大學」一般只說'go to college' 而不是'go to university',例如'My daughter will go to college next year';此外,大學教育一般的 ... 於 www.thenewslens.com -

#96.亞洲大學國際學術交流中心

六、結案報告之規定:「選送生及計畫主持人需於出國實習計畫期程結束後二星期內,上傳問卷調查表及1000 字以內中文/英文心得及成果報告(如徵件辦法附表一、二) 至教育 ... 於 ciae.asia.edu.tw -

#97.台南應用科技大學Tainan University of Technology

影音頻道 · 台南應用科技大學2020年校簡介中文版 · 【校園特色報給你知】競賽活動-金獎 · 【校園特色報給你知】競賽活動-銀獎 ... 於 www.tut.edu.tw -

#98.university中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

university 翻譯:大學。了解更多。 ... university 在英語-中文(繁體)詞典中的翻譯. university ... a university campus/degree/professor 大學校園/課程/教授. 於 dictionary.cambridge.org