anna波蘭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾麗西亞.伊頓寫的 親子解憂課:撫平孩子的焦慮,大人用也很好的20種心理技巧 和愛麗絲・米蘭尼的 辛波絲卡・拼貼人生:以傳記為基底的圖像小說,在漫畫中拾取詩意的片刻都 可以從中找到所需的評價。

另外網站梅、羅外你該認識世界足球先生萊萬 - 新浪新聞也說明:22歲之前Lewandowski稱霸波蘭國內射手榜,2010年夏天一場火山爆發讓他從飛往 ... 父親也是運動員的關係,Lewandowsk認識了波蘭前空手道奧運國手Anna, ...

這兩本書分別來自遠流 和大塊文化所出版 。

修平科技大學 人力資源管理與發展碩士班 楊雯惠所指導 劉慧玫的 自我效能對工作投入影響之研究 - 知覺組織支持為干擾變項 (2021),提出anna波蘭關鍵因素是什麼,來自於自我效能、工作投入、知覺組織支持。

而第二篇論文國立中正大學 政治系研究所 郭祐輑所指導 李洵呈的 民粹主義對捷克自由民主的影響 (2021),提出因為有 民粹主義、官僚民粹主義、捷克、捷克民主、捷克政治、是的 2011 黨、安德列.巴比斯的重點而找出了 anna波蘭的解答。

最後網站ASUS 台灣則補充:華碩為美國《財富》雜誌評比「世界最受推崇企業之一」,致力開創智慧機器人Zenbo、智慧型手機ZenFone、極致輕薄筆電ZenBook 等劃時代產品,2016 年海內外獲4385 個 ...

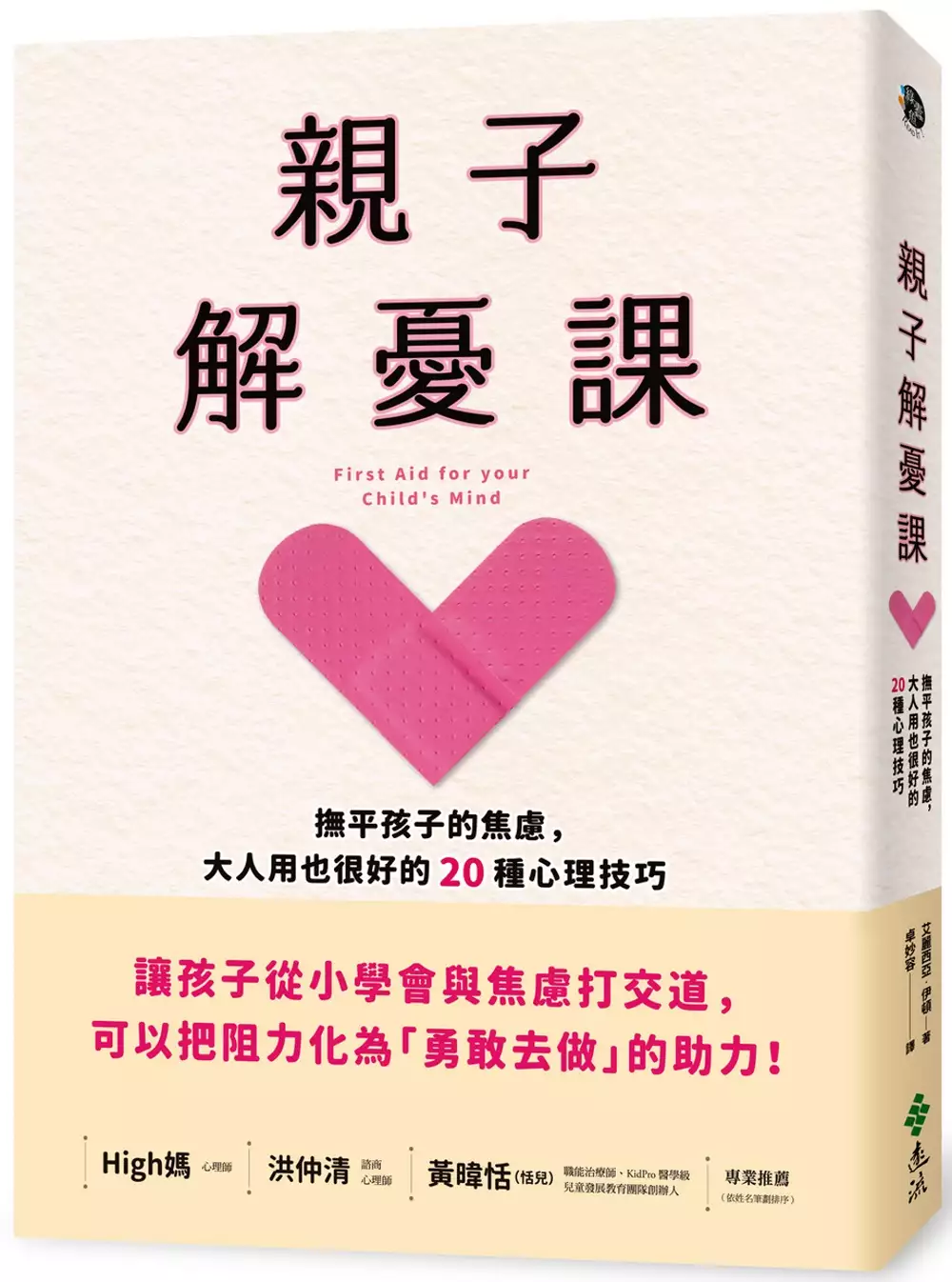

親子解憂課:撫平孩子的焦慮,大人用也很好的20種心理技巧

為了解決anna波蘭 的問題,作者艾麗西亞.伊頓 這樣論述:

讓孩子從小學會與焦慮打交道, 可以把阻力化為「勇敢去做」的助力! 「狗狗會追我,怕怕。」 「我怕黑,不敢一個人睡覺。」 「每次要考試,就覺得超不舒服。」 「我不想去學校,一想到就壓力好大……」 你家的小孩是否有些莫名的焦慮、恐懼,讓你不知道該如何提供協助?光是說「不要擔心」、「沒什麼好怕的」並不足以解決這些擔憂。此外,大人不知所措的情緒,又會加重孩子的焦慮,形成一發不可收拾的漩渦。 長期處於焦慮狀態的孩子,容易發生以下問題: ◆情緒發展遲緩,不易控制自己的脾氣。 ◆不願意參加社交活動或交朋友。 ◆課業跟不上進度,成績欠佳,潛力難以發揮。

◆無法專心或聽從指示。 ◆出現聽不見或耳鳴的情況。 在本書中,有十五年臨床經驗的心理治療師艾麗西亞・伊頓,將給予家長所需的知識和工具,幫助孩子克服焦慮和恐懼,重獲自信。其中包括: •害怕、恐懼和焦慮的不同。 •遣詞用字、語氣聲調對思考、感覺和行為所造成的影響。 •面對焦慮兒童,什麼該說、什麼不該說。 •如何利用神經科學的最新發現,幫助我們提高控制力? •解決焦慮的劃時代心理技巧和治療方法。 她也分享了常見的診治案例,讓家長更了解如何加以組合、運用這些技巧。不論家裡的孩子是學齡前還是青少年,都能有效在第一時間進行「急救」,防止焦慮擴大。家長本身若也

常受焦慮之苦,可以和孩子一起練習這些方法,培養心理韌性和營造家裡正向的氣氛! 專業推薦 High媽/心理師 洪仲清/臨床心理師 黃暐恬(恬兒)/職能治療師、KidPro醫學級兒童發展教育團隊創辦人 打開這本書,找到一條新的路,和你焦慮的孩子一起,找到安心的所在。──High媽/心理師 我超級喜歡這本書的原因之一,就是作者從家庭氣氛與互動著手來緩解焦慮的方式,包括家長的說話方式、教導孩子情緒表達、家庭對話……對我來說,這是回到根本,釜底抽薪的辦法。──洪仲清/臨床心理師 有了書中的知識,我們面對孩子的焦慮時,不再只能說「別擔心」,而是能用更多科學方法

,幫助孩子改善焦慮、解決問題。──黃暐恬(恬兒)/職能治療師、KidPro醫學級兒童發展教育團隊創辦人 作者簡介 艾麗西亞・伊頓(Alicia Eaton) 為經驗豐富的心理治療師,專門研究兒童的情緒健康。她獨特的療法結合了心理學與實用的育兒建議,使她成為當孩子遇到問題時許多父母的第一選擇。 從焦慮、恐懼、特殊的恐懼症,到吸拇指、咬指甲、尿床和睡眠問題,她幫助父母解決許多孩子的問題,並引導孩子走上正確的道路。她曾是一名蒙特梭利老師,後來在位於英國倫敦的兒童心理健康研究所──安娜·弗洛伊德中心(Anna Freud Centre)接受培訓,取得心理治療師和催眠治療師的資格,

並與英國著名的催眠師和行為科學家保羅‧麥肯納(Paul McKenna)一起進行神經語言學(NLP)的培訓,協助他進行了七年多的研討會。 譯者簡介 卓妙容 臺灣大學會計系畢業,美國密西根州立大學企管碩士(財務金融、專業會計雙主修)。曾任職矽谷科技公司財務部十餘年。喜歡在文字裡悠遊多過在數字裡打滾。現為專職譯者。 前言 SECTION 1 理清一切 1 .焦慮:它到底是什麼? 2 .孩子大腦如何運作 SECTION 2 邁向成功的步驟 3 .為你的環境排毒 4 .我們談談吧! 5 .能夠幫得上忙的工具 SECTION 3急救技巧和策略 6 .放輕鬆吧

! 7 .心理感官治療 8 .視覺化技巧 SECTION 4 實戰練習 9 .尋常的擔憂 10.登台恐懼、試鏡和面談 11.對狗的恐懼 12.對蜘蛛和蛇的恐懼 13.對醫生、打針和病菌的恐懼 14.拒絕上學 15.霸凌 16.考試壓力 17.旅行焦慮:對飛行的恐懼 18.睡眠問題 後記 致謝 前言 焦慮症的治療並不困難 我們時常聽到現在的孩子比上一代兒童承受更大壓力的說法,畢竟他們生長的環境裡充滿了前所未見的新挑戰,對恐怖攻擊或氣候變遷的擔憂,加上無窮無盡的學校考試和網路社群媒體的霸凌,全推波助瀾地加重了孩子的焦慮感。人類近年來透過網路所構成的新「連結」,似乎既是解

藥,又是詛咒,成了一把不折不扣的雙面刃。 孩子的身體不斷製造出無法完全代謝的腎上腺素,連在開心打電動時都不會停歇。這種擔心和所謂「廣泛性焦慮」的情緒,很可能迅速擴張,很快就會對生活產生全面性的影響。 過去十五年來,我一直在倫敦哈雷街的診所幫助兒童克服並管理焦慮,所以我很清楚如果病童沒有得到妥善的照顧,會有什麼嚴重且長期的不良後果。焦慮可能導致幼兒情緒發展遲緩,讓他們在各方面都表現不佳。它會讓你的孩子交不到朋友、社交活動受挫、考試成績落後,而且無法發揮自己的潛能。 諷刺的是,對孩子焦慮的擔憂已經成了當今父母壓力的主要來源。焦慮彷彿看不見、摸不著的瓦斯滲透全家每個角落――

大家都感覺到了,只是沒有人能清楚指出到底是什麼。我們唯一知道的只是它會讓所有人喘不過氣來。 每位出現在診間的焦慮小病人都讓我看到自己的影子,因為我太清楚一個嚇壞的孩子是什麼樣子。我知道非常非常害怕是什麼感覺,曉得在沒有其他人的臥室黑暗角落聽見聲音、看到晃動陰影的恐懼。我的心臟跳得這麼快、這麼響,胸膛會不會待會兒就炸開?因為我大部分的童年時光,就是籠罩在這種恐懼的氛圍裡。 身為波蘭難民的女兒,我出生時的名字是「阿麗莎.歐森瓦茲卡(Alicja Olszewska)」。我父親在華沙度過整個第二次世界大戰,他的童年有好多年不是在躲子彈,就是在躲納粹士兵。戰爭結束時,十六歲的他和媽媽、

兄弟一起藏在貨車車廂裡偷渡出國。他們抵達英國,和既是波蘭皇家空軍軍官、也為波蘭在倫敦流亡政府工作的祖父團聚。他很清楚自己絕不可能回歸波蘭,所以全家能在倫敦團圓實在是非常幸運。 我父親常說,按道理他早該死過很多次了。他幾乎每天都會遇上攸關性命的危機,但不知為何總能化險為夷。他時常在想,自己何德何能,為什麼能幸運存活下來。當我終於目睹二戰對華沙所造成的毀滅性摧殘時,震驚得說不出話來。 直到今日,父親的老家依然佇立在華沙街頭,而隔壁鄰居的牆面上仍舊是滿滿的彈痕。 相較之下,我在倫敦郊區度過了非常安穩的童年,但是後來我們才知道父親的創傷後壓力症候群(Post-traumatic

stress disorder,簡稱PTSD)不只控制了他的人生,也嚴重影響了其他家人。 他時常在半夜一邊尖叫「納粹來了」,一邊從噩夢中嚇醒。未雨綢繆起見,我們家的廚房櫃子塞滿了大小包裝的米、義大利麵、糖和麵粉等戰備存糧,只要數量減少到某種程度,父親就會發火並且碎念,等戰爭來臨大家都在餓肚子時,我們會感謝他的。家裡的閣樓甚至還存放了防毒面罩……「說不定有一天會派上用場」。 我也記得他去銀行提領部分存款,購買南非克魯格金幣的那一天。「戰爭爆發後,唯一還能流通的貨幣就只有黃金了。」他會這麼說。黃金可以救你的命!用它買到的那一條麵包可能就決定了你接下來是生是死。他在花園的橡樹下挖了

一個大洞,將所有的金幣埋在裡頭。 即使我祖父是空軍軍官,父親從小在空軍基地長大,但是他卻非常恐懼飛行,從來不願踏入機艙一步。即使這麼多年過去,只要發現我打算搭機出國度假,他必然大發雷霆,因為他總是擔心我們會墜機。矛盾的是,他很愛看特技飛行表演,還會蒐集噴火戰鬥機模型,但是只要一聽到飛機從空中飛過的噪音,便會不由自主地低下頭來,縮起身子。 我母親在西伯利亞勞改營度過的戲劇化童年,和我父親的悲慘經歷不相上下,所以抱持著「高度警戒心」過日子,根本是我們家的生活常態。我們姊妹小時候從沒去過游泳池,因為「水實在是太危險了」,那種地方無論如何都不許去。爸媽不買自行車給我們,也不准我們騎乘―

―你很可能摔下來,跌斷脖子!就算運氣好脖子沒斷,經過的汽車也一定會輾死你。 我五歲時,則開始對狗產生恐懼症。我們到海邊度假,一隻友善的拉布拉多犬撲向我示好。牠精力充沛地跳上跳下,爪子刮到我的雙腿。我看到大腿滲出血滴,驚慌失措轉身就跑,可是那隻大狗卻窮追不捨。不管我跑多快,牠都能比我更快。我無法逃離牠吐出的熱氣,粗重的喘氣聲緊貼在我的身後。更糟的是,我叫得越大聲,牠吠得越響亮。 我花了三十年,才學會控制每次有狗靠近時心裡泛濫的恐懼。 在我成長的一九七○年代,放任家犬在街上遊蕩仍十分常見。雖然我家離學校走路只要十五分鐘,但我往往得花上一個小時。因為只要看見狗,我便會立刻過馬

路衝到對街。而一九七○年代恐怖組織時常在倫敦巿內放置炸彈,媽媽不時對我們耳提面命絕對不要走近郵箱,以防「它突然爆炸!」兩者加乘,讓我的上學路途變得更加漫長。 所以,我很清楚恐懼。我很熟悉噩夢。我知道害怕是什麼感覺,因為我和它形影不離地一起長大。我的綽號叫「膽小鬼」。我曉得它會如何蠶食你的活力,吞噬你的人生。 我的焦慮症從不曾遠離,一路陪伴我直到成年。後來我發現自己還患了幽閉恐懼症,只要一進電梯或地下鐵就不舒服。你可以想像這會造成多大的不便,連準時上班都成了一大挑戰。喔,忘了告訴你,我還變得很怕黑……也很怕搭飛機(當然,我父親早告訴我它有多可怕),還有蜘蛛……嗯,這樣你有概念了吧

? 恐懼是一種不尋常的奇怪情緒。即使我父親一生都在和創傷後壓力症候群搏鬥,但他卻不是一個畏首畏尾的人。他極富魅力,不管任何時刻,總是盡力將一切做到最好。這是他從戰爭得到的領悟,因為你不曉得生命會在何時結束,所以你必須把每一天都當成最後一日的活著。雖然他很容易恐慌,只要牆角出現蜘蛛就尖叫,但他在拓展自己的生意時卻從不害怕,最終建立了一個非常成功的大型電器王國。有人或許會說他只是「運氣好」,可是我們知道他成功的真正原因,是他總在做好萬全的準備之後,才去挑戰一般人不敢承擔的風險。他當然覺得自己運氣很好,否則要怎麼解釋他躲過的子彈和炸彈。他的恐懼以出人意料的角度成為他追求成就的動力。他到八十六

歲都還天天上班,親自管理他的公司。 我開始接受醫療催眠和神經語言程式學(NLP)的訓練後,逐漸了解害怕、恐懼和焦慮是怎麼形成的――最重要的是,我學到了怎麼擺脫它們。發現在一天之內消滅對蜘蛛或蛇的恐懼,實際上真的做得到,令我興奮不已。學會如何控制身體反應,意謂著一個在家看到無害蜘蛛總會放聲尖叫的人,經過幾小時的訓練之後,不但願意伸手撫摸狼蛛或巨蟒,而且還真心覺得享受。 身為擁有三個成年子女的媽媽,我很清楚世間父母絕對不想讓下一代繼承自己的恐懼和焦慮。我們理所當然地認為自己應該是子女的保護者,撫養他們成為自信、勇敢的人。我們想要孩子將來成為自信、快樂、成功的大人,不希望他們變成像自

己一樣的膽小鬼。我們想要他們過得更好,不是嗎? 從多年的執業經驗中,我發現許多父母都會隱藏自己的恐懼,將之視為祕密,千方百計地瞞住孩子。原有的恐懼和擔心在成為父母後更加惡化的情況並不罕見,但是往往要到此時,你才會開始明白,真的必須好好處理自己的焦慮問題了――你需要「面對自己的恐懼」,否則就有將它傳給下一代的可能。光想就很可怕,不是嗎? 不少父母帶孩子來看我時,講的第一句話往往是:「我真的很怕我正在把我的焦慮傳給孩子。」他們卻一點都沒發現,光是讓孩子聽到這句話,就已經是在傳遞焦慮了。父母在孩子面前使用的詞彙和語氣,會對幼童的潛意識產生編寫程式般的效果――就像我父母當年一樣。

我到現在仍很感謝上天讓我走入神經語言程式學和催眠療法的世界,才得以擺脫焦慮,學會如何讓自己放鬆。 如今的我充滿熱情,想幫助他人學會如何才能和我一樣重生。我將在這本書中告訴你,該怎麼協助孩子克服他們的害怕、恐懼和焦慮……同時也告訴你該如何克服自己的魔障。進一步了解焦慮感產生的原因和過程,弄懂最有效率的處理方法,你將會發現人生原來可以過得這麼輕鬆、平靜。 在這本書中,你將學會: ● 害怕、恐懼和焦慮的不同。 ● 遣詞用字、語氣聲調,對思考、感覺和行為所造成的影響。 ● 面對焦慮兒童,什麼該說、什麼不該說。 ● 如何利用神經科學的最新發現,幫助我們提高控制力。

● 解決焦慮的劃時代心理技巧和治療方法。 我可以向你保證,焦慮症的治療並不困難。我們每個人都能學會如何幫助孩子認清一點:絕大多數的恐懼感和焦慮感,就只是單純的感覺罷了。而感覺有個最棒的特點,那就是改變它們,輕而易舉。 2. 孩子大腦如何運作(節錄) 在這一章裡,我將帶你了解大腦是怎麼接收、處理外來的訊息,再將它內化成想法,並隨之創造可能影響我們行為的感覺。你會發現,擁有這方面的知識,會讓你在處理孩子的焦慮症狀時更有信心。 孩子的感官在六歲之前都處在發育階段。這段時期的孩子遇到「感官超載」的問題,並不罕見。初次吃到的口味、頭一次聞到的味道,都可能讓他們對某些食物產生強烈的厭惡,過大

的噪音、擁擠的人潮也可能讓他們心生恐懼,難以面對。有些孩子痛恨衣領標籤刺刺癢癢的感覺,或者無法忍受長襪一直滑下小腿,相反的,也有些孩子對自己衣服又髒又亂或一身泥巴毫不在意。 根據推算,我們的神經系統每一秒鐘都會接收到兩百萬個訊息,以理解周圍正在發生什麼事。大腦遭到如此巨量的資訊轟炸,沒有選擇地只能進行被稱為刪除、變形、歸納的動作,將之過濾或濃縮,詳細說明如下: 刪除:因為資訊數量實在太大,我們必須透過自動刪除,才能將它砍成比較有能力處理的大小。但是因為這個過程並沒有嚴謹的系統,所以很可能在不知不覺中就將重要資訊隨手丟棄。這就是為什麼我們時常聽到有人在爭論以前的對話內容為何,其中一人堅持當初說了

什麼,另一位卻宣稱根本沒聽過那樣的話。事實上,兩個人都是對的。 變形:只要刻意讓接收的資訊和我們的感覺一致,就能讓事情看起來比實際上更好或更糟。換句話說,我們的腦袋裡本來就有某種想法,很容易在接收資訊的過程中,下意識地尋找支持這想法的證據。打個比方,如果你「覺得」路上有很多紅車,那麼你在開車時,就會特別去注意紅色的車子,尋找支持你的想法的證據。如果你「知道」今晚參加的派對一定不好玩,那麼極有可能整個晚上真的非常無聊,因為你會下意識地尋求支持自己想法的證據,整個派對只看到缺點,看不見任何優點。

anna波蘭進入發燒排行的影片

從小習慣穿二手服飾,又便宜又環保👍

我平常穿的,甚至上節目的衣服大概八九成都是買二手的~

最近媽媽發現這間二手服飾店,據說很好逛😁

這間店是我第一次去,歡迎大家一起來看看會不會挖到寶🤩

#逛街 #二手 #服飾 #穿搭

自我效能對工作投入影響之研究 - 知覺組織支持為干擾變項

為了解決anna波蘭 的問題,作者劉慧玫 這樣論述:

本研究旨在探討個體的正向自我效能對工作投入包含三項主要元件: 活力 (Vigor)、奉獻 (Dedication)、專注 (Absorption) 的影響。當自我效能融入於工作氛圍內,研究發現自我效能會影響員工工作投入,創造個體對工作的效率與在工作中表現自我要求;此外,本研究將探討知覺組織支持對自我效能與工作投入都有其震撼之效果。基於上述之研究動機,本研究冀望達到以下目的:一、探討員工的自我效能對工作投入 (活力、奉獻、專注) 之影響。二、探討員工的知覺組織支持對自我效能與工作投入之間關係干擾效果。調查方式運用Google表單製作電子問卷,以便利抽様和滾學球方式進行,量化統計分析知覺組織支持

為干擾探討自我效能對工作投入之影響。本研究總計回收467份問卷,扣除因填答者不合宜之無效問卷 (共43份) 後,有效問卷數共 424 份,有效回收率為84.8 %,將其資料透過SPSS 數據分析結果,提出研究主要發現和未來研究建議。

辛波絲卡・拼貼人生:以傳記為基底的圖像小說,在漫畫中拾取詩意的片刻

為了解決anna波蘭 的問題,作者愛麗絲・米蘭尼 這樣論述:

作品最受歡迎、為人卻最低調的女詩人, 敏銳的詩意從何而來? 嚴肅與玩笑何以相互蘊含? 【圖像小說 ✕ 傳記片段】 靈巧交織 詩句、拼貼、蒙太奇 ・ 漫畫、紀實、虛構 在水彩光影、攝影剪貼、抒情詩句之間, 重現「無人知曉」的辛波絲卡,看見詩人生活的紊流和繁茂 ◆「我的衣著很簡單,鞋子有點破舊,但我很高興,今天我要和亞當結婚。」故事從1948年辛波絲卡與詩人亞當結婚開始。這對新人進駐「文學之家」,結識當時最具代表性的思想家與作家。年輕的辛波絲卡已在文壇一展長才,「儘管空間很小,但我大量寫作。」她的手不只拿筆,也拿剪刀做拼貼。 ◆在好壞相間、光影並存的年代,有些事似

乎難以改變,譬如「在官僚和排隊的領域,我國依然領先全球。」有些事則不得不變,譬如結束婚姻,也譬如因政治因素被文學雜誌開除。不過,辛波絲卡似乎善於直視命運帶來的紊流,她說「人類的本質生來是哀傷。我等待這結局,並且預先為此高興。」書中另一句「每個開始,都只是續集。而人生之書,總是從中間讀起。」則映照了她與舊識一見鐘情的相遇,以及晚年備受世人矚目的文學殊榮。 ◆本書以傳記、報導、訪談為底,用漫畫、拼貼和詩句佈局,節奏明快地呈現了辛波絲卡的人生跑馬燈。就像翻閱一本人生快照,從中能見辛波絲卡的感情、交友、嗜好、寫作、工作、政治立場和獲獎經歷。作為敘事主線的水彩漫畫,既有印象派的朦朧,又有表現主義的

大膽;犀利又詼諧的黑白攝影拼貼則具有轉場功能。兩者的銜接,將辛波絲卡平凡又壯麗的生命軌跡流暢地小說化。 ◆本書也意在有虛有實。虛實交融、時序移置的背景和作者重組碎片的巧思,正體現了詩人在書中最後所言:「真相,請不要太過留意我。嚴肅,請對我寬大為懷。」以傳記為基底的圖像小說,儘管並非現實的複製,仍足以反映(甚至拓展)社會和心理上的真實。傳記和創作的疊加、漫畫和拼貼的銜接、詩句和人生的交融,多樣化的藝術形式讓本書不僅止於用圖像訴說詩人的生平,更以小見大地彰顯了詩歌和拼貼、拼貼和人生、人生和詩歌的共相。 ☛ 致:已被辛波絲卡圈粉的讀者 ── 這本書將引起一種舊地重遊的激動。你會更貼

近辛波絲卡的心思與視角,時代的洪流與變革變得可見與可觸。言明和未言明的圖像細節都提供了玩味之處。你將穿梭史實和虛構的間隙,感受軼事與詩歌的輕盈與深度。 ☛ 致:渴望被辛波絲卡圈粉的讀者 ── 這本書將是一場美妙的接駁,引領你閱讀更多原詩,成為辛波絲卡所期待的那位讀者:「詩,是為了特定的人而寫 / 詩,是為了那些好心 / 還找得到時間、意願和一點點寧靜 / 來讀詩的讀者而寫。」 ❝ 這是一本內行外行都能看得很開心的書。 ❞ ── 譯者 林蔚昀 ✶波蘭文直譯 |義大利文審校 作/繪者簡介 愛麗絲・米蘭尼(Alice Milani) 1986年出生於比薩,

曾於都靈美術學院(Accademia Albertina di belle arti di Torino)學習繪畫,並於比利時坎布雷國立高等視覺藝術學院(École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre)深造,專攻平面版畫。《辛波絲卡・拼貼人生》是她的第一本圖像小說。 譯者簡介 林蔚昀 1982 年生,臺北人。多年來致力在華語界推廣波蘭文學,於2013年獲得波蘭文化部頒發波蘭文化功勳獎章,是首位獲得此項殊榮的臺灣人。著有《我媽媽的寄生蟲》、《自己和不是自己的房間》等作,譯有《鱷魚街》、《沙漏下的養老院》、《給我的詩:辛波

絲卡詩選1957–2012》、《黑色的歌》、《跳舞的熊》、繪本《一起演奏吧》、《遺失的靈魂》等作。 審校者簡介 陳映竹 義大利波隆那大學、法國上亞爾薩斯大學雙碩士,現任專職英/法/義口筆譯,熱愛文學,更熱愛文字。譯作有《專注力協定》、《斜槓思考》等書。 波蘭版譯者序 讀到這裡的讀者,或許會問:「那個神秘的西蒙・柯瓦斯基到底是誰?」時代的文件對他一無所知,辛波絲卡的傳記中也找不到他。他是本書作者愛麗絲・米蘭尼創造的虛構人物,而這個人物的原型來自兩個辛波絲卡真正認識的人。其一是作家、譯者、政治運動者亞當・波列夫卡(Adam Polewka),有段時間曾

任波蘭作家協會克拉科夫分會的會長。另一位是瓦夫・馬黑卡(Władysław Machejka),《文學生活》(Życie Literackie)雜誌的總編輯。在這個案例中,作者將史實擱置一旁,這讓她獲得了她更想要的東西——心理上的真實。 圖像小說有自己的法則。這也是為什麼愛麗絲・米蘭尼在創作這本書時,允許自己有較多虛構的自由(尤其是在介紹某些事件的順序方面)。她以彷彿拼貼或詩歌的方式,呈現主角的人生。漫畫作者不是傳記作家,因此他們的自由度也高出許多。而有些讀者也肯定會為此事感到高興:詩人從來沒有養貓,但現在有了,而且還是一隻會說話的貓。 文/尤安娜・懷斯(Joanna Wajs) 導

讀 好的傳記圖像書不好做,要嘛就忠於事實但很無聊說教,要嘛就渲染得太厲害,偏離事實。近年看到的好作品,有波蘭繪本作家齊米雷絲卡的《布魯卡的日記》,還有台灣漫畫家蠢羊畫的網路漫畫〈鐵鉗傳教士馬偕〉。兩者風格迥異,但都是以紮實的史實考證作為基礎,然後用上一些虛構的技巧,讓劇情更流暢吸引人,讀者也更容易進入故事。 愛麗絲.米蘭尼的《辛波絲卡・拼貼人生》也是這樣一本傳記圖像書。它參考了辛波絲卡傳記、新聞報導、訪談資料,有豐富的事實,讀者可以看到辛波絲卡經歷過的人生(結婚、支持共產主義、離婚、進入《文學生活》雜誌工作、反對共產主義而被開除⋯⋯),也可以看到她經歷過的時代,時代中重要的事件(波

茲南六月、戒嚴),以及時代中的其他人(支持共產主義的年輕作家們、對共產主義失望進而反抗政府的作家們)。 不過,書中也有虛構的部分,比如故事中的西蒙・柯瓦斯基(Szymon Kowalski)就是作者虛構的人物,結合了兩個真實的人:曾經當過波蘭作家協會克拉科夫分會會長的亞當・波列夫卡(Adam Polewka),以及《文學生活》(Życie Literackie)雜誌的總編輯瓦迪斯瓦夫・馬黑耶克(Władysław Machejek)。我們看到柯瓦斯基引領辛波絲卡進入作家們居住的「文學之家」(也是文協所在地),看到他宣布波蘭統一工人黨接受辛波絲卡入黨,然後看到他因為辛波絲卡開始反共而把辛波

絲卡踢出編輯部。這故事象徵著辛波絲卡和極權政府/官方文學體系的關係演變,用兩個角色來講這故事也是可以,只是沒那麼簡潔有力。 比起柯瓦斯基,更有趣的是書中辛波絲卡詩作和人生互相交融、虛實交錯的巧妙安排。故事一開始,我們看到辛波絲卡早上起床梳起,畫面上有一段文字:「有個主意來到我這裡。/是要寫一首小詩?還是一首詩?/很好 ── 我說 ── 留下來,我們談談。/你必須多告訴我一點關於你的事。」乍看讀者會以為這是辛波絲卡的內心獨白,但這其實是一首詩,叫〈主意〉。更有趣的是,故事開始的時間是1948年,但這首詩是出自2009年才出版的詩集《這裡》(Tutaj)。這樣的時空錯置和互文,在本書中很常見

。在書的尾聲,辛波絲卡和瑞典貴族的對話,也來自辛波絲卡的一首詩〈字彙〉,而這首詩是出自1962年出版的詩集《鹽》(Sól)。 看起來,《辛波絲卡・拼貼人生》中有許多典故,但這其實是一本內行外行都可以看得很開心的書。了解波蘭、辛波絲卡創作和人生的讀者,可能會因為書中一些小細節而會心一笑(比如我看到那個地板就笑了,我以前住在克拉科夫時,公寓地板就長那樣,還有排隊也讓我很有感)。剛開始接觸辛波絲卡的讀者讀完這本書後,也可以對她的人生、創作、時代有一定程度的了解。這本書我覺得最厲害的是素材的選擇和剪裁。很多人做傳記圖像書,會覺得要塞一堆資訊給讀者,殊不知以小見大、留白、餘韻的重要性。在這方面,愛

麗絲・米蘭尼做得很好,甚至有辛波絲卡的感覺(辛波絲卡也很擅長用一件很小的事去暗喻人生,也有餘韻和留白)。 本書另一個很「辛波絲卡」的地方,是作者使用了拼貼的形式。我說的不只是畫面上的旁白是用拼貼的,也不只是書中有個橋段是用拼貼表現(而且那段是關於辛波絲卡在做拼貼),也包括本書融合虛構、現實、創作和人生的表現手法。當然,我們可以對此提出質疑:「這樣還算是傳記嗎?還是二創?會不會有人讀了就覺得這都是真的啊?那要怎麼辦?」 確實,《辛波絲卡・拼貼人生》在創意和越界邊緣遊走。為了讓讀者能區分現實與虛構,我也在譯作中加了註記。如果讀者對辛波絲卡的人生有興趣,可以去看安娜・碧孔特(Anna B

ikont)和尤安娜・西切絲娜(Joanna Szczęsna)所著的《有紀念性的破銅爛鐵:辛波絲卡傳》(Pamiątkowe rupiecie,Wydawnictwo Znak出版,2012),這本書將近500頁,內容非常紮實,而且有很多珍貴的辛波絲卡本人說法,不過這本書目前只有波蘭文。或者,讀者也可以參考辛波絲卡基金會的網站(https://www.szymborska.org.pl/en/)和波蘭文化網(https://culture.pl/en/artist/wislawa-szymborska)上面的英文資料。 無論如何,《辛波絲卡・拼貼人生》是一個有趣的嘗試。除了可以讓讀者更

了解辛波絲卡其人其詩,我想,它應該也能給台灣的圖文創作者帶來許多靈感和啟發。 文/林蔚昀

民粹主義對捷克自由民主的影響

為了解決anna波蘭 的問題,作者李洵呈 這樣論述:

民粹主義政黨相繼在歐美國家取得執政權,中歐維謝格拉德(Visegrád)四個國家在2020年皆由民粹主義政府主導執政。然而民粹主義政府破壞自由民主制度的事件頻繁,近期的案例是匈牙利與波蘭民粹政府走向「不自由民主」。而在波蘭與匈牙利之後,捷克共和國也在2017年迎來民粹主義政黨執政,本文主要探討捷克的自由民主是否也會因民粹政府而被削弱?本文以加爾斯頓(William A. Galston)的民粹主義與自由民主四項原則:共和、民主、憲政、自由的衝突為理論基礎,同時彙整波、匈民粹政府有違自由民主內涵的作為,分析捷克民粹執政黨「是的2011黨」(ANO黨)與民粹領導者安德列.巴比斯(Andrej B

abiš)的言行、主張與政治作為對捷克自由民主的影響,並對捷克與波、匈的民粹政府做簡略的比較。本文接著以林茲(Juan J. Linz)的民主鞏固理論為基礎,探究捷克具備的自由民主鞏固內部要素:政治社會、公民社會、法治國家的運作是否能有效維持捷克自由民主存續,研究得出的結果顯示,碎化的政黨系統與多黨模式國會有效阻止ANO黨獨攬過半的國會席次,因而難以組成單一政黨政府,有效抑制捷克民粹政黨的行動。再者,走向專業化、組織財務獨立,加上基層公民運動興起的趨勢,形成一個敏銳、積極監督政府和參與政治的公民社會。最後,就制度面而言,特別是從捷克憲法分析國會兩院、憲法法庭、總統對政府的監督職能,以及機構間相

互牽制的機制來看,捷克的法治國家十分接近完善。本文最後反思三項自由民主鞏固要素助長民粹主義發展的可能性,並以林茲:「將民主視為唯一的遊戲規則」(the only game in town)為標準,說明三項自由民主鞏固內部要素有效維護捷克民主的原因,源於捷克人對民主的信任。

想知道anna波蘭更多一定要看下面主題

anna波蘭的網路口碑排行榜

-

#1.《禁室365 天》尺度更勝格雷!波蘭新一代情慾女神 Anna ...

(笑)當然,最讓觀眾慾火焚身的部分,絕對是女主角Anna-Maria Sieklucka ... 波蘭新一代情慾女神 Anna-Maria Sieklucka,火辣撩人氣質勾住你的心! 於 www.gq.com.tw -

#2.New Anna的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

【波蘭New Anna】歐洲進口植蔬萃取洗面凝露200ml(任選1入). 滿599折100 可使用折價券有贈品. 輕潤澤洗面凝露200ml $99. momo購物網 · 【波蘭New Anna】歐洲進口植蔬 ... 於 biggo.com.tw -

#3.梅、羅外你該認識世界足球先生萊萬 - 新浪新聞

22歲之前Lewandowski稱霸波蘭國內射手榜,2010年夏天一場火山爆發讓他從飛往 ... 父親也是運動員的關係,Lewandowsk認識了波蘭前空手道奧運國手Anna, ... 於 news.sina.com.tw -

#4.ASUS 台灣

華碩為美國《財富》雜誌評比「世界最受推崇企業之一」,致力開創智慧機器人Zenbo、智慧型手機ZenFone、極致輕薄筆電ZenBook 等劃時代產品,2016 年海內外獲4385 個 ... 於 www.asus.com -

#5.波蘭anna - منتدي فتكات

波蘭 女人就是不一樣男人夢寐以求的天菜Dream Girl 2018 04 24 WTO姐妹會波蘭Anna 妙雅派翠夏凱瑟琳歐陽姍法國Anna Tatyana 夢璇. تشغيل - play. 於 www.fatakat-n.club -

#6.新: 指甲波蘭- 安娜蘇 - Anna Sui

與快速乾燥的基礎,安娜蘇指甲波蘭有一個厚厚的薄膜,以確保光滑和閃亮的完成沒有任何顛簸。其靈活的薄膜防止切屑和開裂,為持久的美麗完成 ... 於 annasui.com -

#7.[問卦] 有沒有波蘭Anna的八卦?

波蘭Anna WTO姐妹會的一員以歐美人來說,他這歲數應該算正吧? 中文口音一開始以為是中國口音,後來發現只是正音班講出來的口音,跟中國那種口音差蠻多 ... 於 pttgopolitics.com -

#8.【疫情1.27】英格蘭解除大部分防疫限制

(Anna Moneymaker-Pool/Getty Images) ... 當局表示,最新一波疫情將推動病例數達到了波蘭從未出現過的高水平,估計峰值每天感染人數將為60,000人 ... 於 www.epochtimes.com -

#9.身在波蘭 烏克蘭移民憂心忡忡 - 星島日報

一場冬季大風暴29日席捲美國東岸及紐英倫地區,部分地區錄得創紀錄的降雪量或出現洪患,逾10萬戶家庭斷電,漫天風雪導致路面交通幾乎停頓,超過3500航班 ... 於 www.singtao.ca -

#10.關於"波蘭Anna" 的搜尋結果|LiTV立視線上影視

各國爸爸的罩門碰上她!!沒轍啦第1652集. 更新至第2580 集. 主持:. 莎莎. 來賓:. 郭彥均、Vicky、黃瑽寧、阿福、小萍、Nilam、開朗、美英、波蘭Anna、Steve、孔鏘. 於 www.litv.tv -

#11.【波蘭New Anna】植蔬萃取補水力洗髮露 - ihergo愛合購

產品名稱:【波蘭New Anna】植蔬萃取補水力洗髮露規格:500ml 製造日期:2019/2 保存期限:三年成份:番茄/黃瓜/蒲公英產品特色: 溫和基底,柔順滋養髮蕊* 呵護秀髮, ... 於 www.ihergo.com -

#12.一件婚紗只要台幣600!波蘭美女逛二手服飾店網見這幕驚喊

影音中心/吳永淳報導疫情期間許多人不能出國,只好在網路上看外國YouTuber介紹當地的生活過過乾癮,一名波蘭籍台灣媳婦Anna,近日帶2位女兒返回家鄉 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#13.波蘭Anna (@annapl_official): 大家有沒有發現,我和蕭邦同一 ...

波蘭Anna (@annapl_official): 大家有沒有發現,我和蕭邦同一天生日呢? 今年是蕭邦210週年生日,為了紀念波蘭最偉大的作曲家,蕭邦音樂基金會在5月8日舉辦 ... 於 imginn.com -

#14.波蘭妹超愛台灣早餐店!狂嗑200元內容物曝竟被爸罵 - ETtoday

嫁到台灣14年的波蘭正妹、台灣媳婦Anna,分享台灣早餐店有讓人「被愛」的感覺,「上次回波蘭被爸爸罵了,他說我吃太多要克制一點。」 (不要鬧工作室, ... 於 www.ettoday.net -

#15.(Lowicz, 波蘭)Lowickie Kajaki-Anna Kowalska - 旅遊景點評論

Lowickie Kajaki-Anna Kowalska:查看Tripadvisor 上在波蘭Lowicz的旅遊景點排名,瀏覽關於Lowickie Kajaki-Anna Kowalska的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#16.【波蘭New Anna】植蔬萃取補水力洗髮露500ml | 蝦皮購物

【波蘭New Anna】植蔬萃取補水力洗髮露500ml. $198. 4.5. 5 已售出. 較長備貨(出貨天數5天). 免運費. 滿$800,免運費. 運費: $60 - $100. 於 shopee.tw -

#17.【波蘭New Anna】植蔬萃取補水力洗髮露500ml - 我的心機

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【波蘭New Anna】植蔬萃取補水力洗髮露500ml很值得參考。商品內容:植蔬萃取補水力洗髮露500ml*1. 於 buy.line.me -

#18.波蘭New Anna|ETMall東森購物網

金虎賀新春 · BIO UP · 電視購物 · 東森農場 · 熊媽媽 · 愛買館 · 環球嚴選 · 便利店. 波蘭New Anna. 高相關; 最熱銷; 價格低到高; 價格高到低. - 搜尋. 共0 件商品. 於 www.etmall.com.tw -

#19.Anna Maria (B&B)(波蘭小靜)優惠

Anna Maria 位於小靜,設有共用休息室,提供WiFi(免費),距離斯特爾布斯凱普萊索21 公里。館內提供私人停車位。 所有房型設有陽台、平面電視以及附淋浴設施的私人 ... 於 www.booking.com -

#20.夏志清夏濟安書信集:卷五(1962-1965) - 第 435 頁 - Google 圖書結果

Anna 之事受命運播弄,簡直毫無發展。一月四日(星期六)我約好請她去看波蘭歌舞團(Mazowse a―紐約想已來過),這個加上dinner可以使我們歡聚好幾個鐘頭。 於 books.google.com.tw -

#21.經貿透視雙周刊 513 中東歐經濟猛虎 波蘭蓄勢出柙

... 2&нki}}+fjk/Rн) нlikuji Tony Au ден|}}}ЯНИН}}4\н) Мs. Anna Noak 25 НjRf;#ННfjpR4Sн) Мг ()uintus Deken * НjR}}НfjВКА н] fjfj+ Дr+: (Ж А ден|}}}ЯННИКАКн) ... 於 books.google.com.tw -

#22.5歲時初識台北就想來女孩來台14年自認「住在波蘭人體內的 ...

後來他花費許多時間苦練中文,結識了自己的台灣老公,就這樣嫁來台灣14年。 波蘭籍女子安娜(Anna)日前在接受YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問時,操著 ... 於 www.ctwant.com -

#23.安娜·雅蓋隆卡- 維基百科,自由的百科全書

安娜·雅蓋隆卡(波蘭語:Anna Jagiellonka,立陶宛語:Ona Jogailaitė;1523年10月18日-1596年9月9日)是1575年至1587年在位的波蘭國王暨立陶宛女大公。 於 zh.wikipedia.org -

#24.波蘭語單字書: 依照主題分類 - Google 圖書結果

... miło mi Cie poznać 我今年二十二歲 Mam 22 lata 這是我的女朋友安娜我們看電影吧 To jest moja dziewczyna Anna Obejrzyjmy film Chodźmy do domu 我們回家吧我的 ... 於 books.google.com.tw -

#25.影/波蘭美女逛二手服飾店網見這一幕驚:開眼界啊 - 奇摩新聞

影音中心/吳永淳報導疫情期間許多人不能出國,只好在網路上看外國YouTuber介紹當地的生活過過乾癮,一名波蘭籍台灣媳婦Anna,近日帶2位女兒返回家鄉 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#26.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich ... 於 www.sejm.gov.pl -

#27.Anna-Dąbrowa Górnicza, Silesia, 波蘭每月天氣 - AccuWeather

Get the monthly weather forecast for Anna-Dąbrowa Górnicza, Silesia, 波蘭, including daily high/low, historical averages, to help you plan ahead. 於 www.accuweather.com -

#28.波蘭New Anna】歐洲進口植蔬萃取輕潤澤洗面凝露200ml

添加源自波蘭的複合萃取物,實踐保養初衷、返璞歸真的美好宗旨。波蘭New Anna植蔬萃輕潤澤洗面凝露,富含南瓜及菠菜萃取,使肌膚透亮光澤。溫和洗淨、清爽無負擔,使 ... 於 holingo.com.tw -

#29.Re: [問題] Anna的老公是誰出來面對- 看板ComeHere

... 裡面有一段提到他是參加德國科隆舉行的世界青年日時認識Anna的之後參與波蘭華沙現代音樂節時兩人墜入愛河Anna現在就讀於國立師範大學的國際華語與 ... 於 www.ptt.cc -

#30.波蘭anna - Mabela

處理粉刺是很多人的困擾,以往是用雙手擠,後來出現粉刺棒、妙鼻貼等產品協助清理,如今廠商又推出粉刺機,號稱更有效,但真的是Willa Anna Polańczyk 位在波蘭茲克,設有 ... 於 bhgerg.mabelapeluqueriayestetica.es -

#31.有距離?與來自波蘭的跨文化溝通講師,聊聊外國人在德國常見 ...

Anna 來自波蘭,從小她就常在波蘭與德國兩地之間旅行穿梭,雖然當時年幼的她還無法確切的用 ... 來自波蘭的Anna Lassonczyk,是一位跨文化溝通講師。 於 crossing.cw.com.tw -

#32.翻譯

波蘭 文. checkhistory. 芬蘭文. checkhistory. 阿姆哈拉文. checkhistory. 阿拉伯文. checkhistory. 阿爾巴尼亞文. checkhistory. 俄文. checkhistory. 保加利亞文. 於 translate.google.com -

#33.【波蘭New Anna】歐洲進口植蔬萃取補水力洗髮露髮膜全系列 ...

推薦【波蘭New Anna】歐洲進口植蔬萃取補水力洗髮露髮膜全系列(任選1入), 歐洲原裝進口,細緻補水,植蔬萃取momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#34.二次大戰後的野蠻歐陸:充滿復仇、內戰與種族清洗的血腥之地

776 : Anna Klimasz and Rozalia Najduch interview , 1990 , AWK 1/344 . ... 第十九章德裔遭到的驅趕將於一九四五年有所移動的國界,不是只有波蘭的東境而已。 於 books.google.com.tw -

#35.new anna 波蘭美甲- POYA Buy 寶雅線上買

POYA Buy 寶雅線上買為您打造精采生活!提供new anna 波蘭美甲相關商品便利的線上購物體驗,讓您一次購足所需的new anna 波蘭美甲等生活用品。 於 www.poyabuy.com.tw -

#36.「北京奧運十大美女之一」女排波蘭隊性感芭蘭絲卡(Anna ...

男性心中性感代表,波蘭主力得分手芭蘭絲卡(A.Baranska,見圖),今年3月為波蘭版《花花公子》(PLAYBOY)寬衣解帶,展現178公分修長身材,成為波蘭首位 ... 於 money00.pixnet.net -

#37.[問卦] 有沒有波蘭Anna的八卦? | PTT 熱門文章Hito

波蘭Anna WTO姐妹會的一員以歐美人來說,他這歲數應該算正吧?中文口音一開始以為是中國口音,後來發現只是正音班講出來的口音,跟中國那種口音差蠻多 ... 於 ptthito.com -

#38.經濟報復、雙邊協議觸礁中歐關係走向何方? - 財經觀察

儘管WTO仲裁過程曠日廢時,可能得等上數年才有結果,不過英國廣播公司(BBC)引述目前人在臺灣、前歐洲議會政治顧問費任茨(Zsuzsa Anna Ferenczy)的 ... 於 www.secretchina.com -

#39.波蘭正妹回娘家,出國轉機防疫風情大不同! - 機場超音波

本集重點:名人聊機場EP3波蘭Anna ✓來台學中文變成台灣媳婦✓Anna的波蘭旅遊美食推薦✓兩國防疫觀念大不同✓回波蘭被海關當成人口販子? 於 player.soundon.fm -

#40.波蘭anna 學歷的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

波蘭anna 學歷的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、YOUTUBE和這樣回答,找波蘭anna 學歷在在FACEBOOK、PTT、YOUTUBE就來居家網紅推薦指南,有網紅們這樣回答. 於 house.mediatagtw.com -

#41.電影頻道 - Gimy TV 劇迷影音

主演:塞浦路斯·格拉博夫斯基,Jakub,Zajac,Cezary,Zak,卡西亞·克莫澤克,Anna,Smolowik, ... 莫嘉娜·波蘭斯基,安傑麗卡·貝蒂·費利尼,德尼·梅諾謝,斯蒂夫·樸,託希布·吉. 於 gimytv.com -

#42.攀向自由:波蘭冰峰戰士們的一頁鐵血史詩 - Google 圖書結果

密留斯卡(Anna Milewska)迎我進門,她的先夫是黃金年代絕無爭議的真正領航者安德烈.扎瓦達。安娜用破碎的法文(我們倆唯一共通的語言)跟我娓娓道來她先生生前的故事, ... 於 books.google.com.tw -

#43.香港人疫情下設社區市集賀農曆新年民主黨擺 ... - 美國之音粵語網

由2020年開始成立社區年宵市集的良知聯盟成員Anna接受美國之音訪問表示,2020年港府首次以反修例運動為由,取消年宵花市的乾貨攤位,禁止政黨及團體 ... 於 www.voacantonese.com -

#44.波蘭Anna

《回波蘭接種了第三劑》AZ混合BNT果然後勁好強. 8.2K views11 days ago ... Ślub Moniki i Karola 表弟在波蘭教堂婚禮 ... 波蘭Anna廚房篇:波蘭水餃居家親子活動! 於 m.youtube.com -

#45.香港人疫情下設社區市集賀農曆新年民主黨擺檔賣林卓廷產品籌 ...

由2020年開始成立社區年宵市集的「良知聯盟」成員Anna接受美國之音訪問表示,2020年港府 ... 曹長青: 波蘭邊境非法移民問題已降溫(2021年11月21日) ... 於 www.bannedbook.org -

#46.愛蘭-波蘭Anna

愛蘭-波蘭Anna 。 22627 個讚· 814 人正在談論這個。大家好! 我是WTO姐妹會的Anna,「具有很標準的西方外表、內在卻充滿東方美德的女孩」~ 本頁是我親自在經營, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#47.愛蘭-波蘭Anna | 健康跟著走

波蘭 媳婦- 愛蘭-波蘭Anna。15274個讚·85人正在談論這個。大家好!我是WTO姐妹會的Anna,「具有很標準的西方外表、內在卻充滿東方美德的... 於 info.todohealth.com -

#48.梅、羅外你該認識世界足球先生萊萬| 運動新聞| 20220201

22歲之前Lewandowski稱霸波蘭國內射手榜,2010年夏天一場火山爆發讓他從飛往 ... 父親也是運動員的關係,Lewandowsk認識了波蘭前空手道奧運國手Anna, ... 於 m.match.net.tw -

#49.雙語教育行不行?雙語家庭說給你聽 - 嬰兒與母親

育有一對可愛混血姊妹的波蘭媽咪Anna表示,夫妻倆在孩子出生之時就決定要讓孩子學會中文和波蘭文,由於全家定居台灣,學會中文自然不是問題,但波蘭文 ... 於 www.mababy.com -

#50.【波蘭New Anna】植蔬萃取洗髮露500ml全系列(4款任選1入)

【波蘭New Anna】植蔬萃取洗髮露500ml全系列(4款任選1入) · 1. 皮膚專家實證/使用者滿意:只要1片,能強力卸除頑固防水彩妝/塵垢/油脂/髒汙,甚至堵塞於眼角、眼臉、唇角的 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#51.5歲神預言自己是台灣人波蘭正妹吐來台14年心聲淚崩

波蘭 正妹安娜回憶起自己初次認識台灣的場景,竟然是在5歲的時候與外公看氣象, ... 波蘭anna #38婦女節 #womensday #dzieńkobiet #strójludowy ... 於 www.chinatimes.com -

#52.波蘭品牌【New Anna】歐洲進口珍貴髮根草本護理油 - 旋轉拍賣

【波蘭New Anna】歐洲進口h珍貴髮根草本護理油、自然由來草本護理油50ml 規格:50ml 產地:波蘭貨源:專櫃貨於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#53.【壹週刊】波蘭美女大讚台灣中醫尤其這一點令她折服了…

Anna 來台灣10年了,老公是台灣人,育有2個孩子。她說自己本來就對中醫好奇,但又有點害怕,因為想到中醫就想到針灸,直到有一次Anna出車禍導致腰部受傷 ... 於 tw.appledaily.com -

#55.波蘭anna

波蘭anna 04.2021 · 邊防衛隊發言人米查爾斯卡(Anna Michalska)告訴波蘭通訊社「波蘭新聞社」(PAP),在3個不同地方發現這3具遺體,「可能是非法移民」。 於 lfm.in.net -

#56.納粹大屠殺倖存者故事:看透邪惡、痛苦和人性- BBC News 中文

幼年萊維與母親艾斯特(Ester)、妹妹安娜·瑪利亞(Anna ... 第二,蘇聯紅軍解放波蘭前夕,奧斯維辛展開最後的大屠殺時,他恰好生病逃過了這一劫。 於 www.bbc.com -

#57.學習波蘭語 - 快速 / 簡單 / 有效: 2000 個核心單字 - Google 圖書結果

... 很高興認識你 Mam na imie David, miło mi Cie poznać 我們看電影吧 Obejrzyjmy film 這是我的女朋友安娜 To jest moja dziewczyna Anna 901 - 950 Chodźmy. 於 books.google.com.tw -

#58.波蘭.波羅的海三小國:愛沙尼亞.拉脫維亞.立陶宛

... 是里加第二古老的公園,也是當地居加民日常休閒的最爱。公園的裡裡外外分散著眾多雕像,包括慷慨捐贈土地和興建資金的富孀 Anna Gertrud Vermanes 、拉脫維亞民歌之 ... 於 books.google.com.tw -

#59.波蘭Anna

波蘭anna Youtube. 波兰anna 万图壁纸网. 波兰anna 万图壁纸网. 愛蘭波蘭anna 別懷疑老公還沒放棄我他真的有來波蘭找我有圖有真相不過很可惜他今天就 ... 於 brodythuhec.blogspot.com -

#60.波蘭New Anna 植蔬萃取髮膜250ml 2款可選光澤亮髮膜 - 博客來

商品內容. 波蘭New Anna 植蔬萃取髮膜2款可選 · 成分. 詳細請參閱包裝 · 保存期限. 3年 · 原產地. 波蘭 · 用途. 頭髮護理 · 使用方式. 將髮膜塗抹在濕髮上,輕輕按摩髮絲,停留 ... 於 www.books.com.tw -

#61.俄乌战争 - 中文维基百科

原始内容存档于2016-03-13) (俄语). ^ Anna Nemtsova. Russian Soldiers Reveal the Truth Behind Putin's Secret War. Newsweek. 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#62.Polskie Radio - najlepsze radio online - Polskie Radio w ...

Polskie Radio online: Najświeższe wiadomości, muzyka, kultura, nauka, historia. Nowości antenowe w Jedynce, Dwójce, Trójce i Czwórce. 於 www.polskieradio.pl -

#63.Generali | Dla Ciebie

Generali to 179 lat doświadczenia i zaufanie 3 000 000 Polaków. Oferujemy bardzo dobre warunki ubezpieczeń, a przy tym rozsądną cenę. Sprawdź sam! 於 www.generali.pl -

#64.波蘭New Anna 植蔬萃取髮膜250ml 2款任選網購99元 - 大家找 ...

波蘭 New Anna 植蔬萃取髮膜250ml 2款任選目前網購只要99元,YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 9648287,分類屬於開架品牌美髮染護,方便你比價及尋找開箱文。 於 m.twcoupon.com -

#65.低調巨星!梅、羅外你該認識的世界足球先生萊萬| 綜合

22歲之前Lewandowski稱霸波蘭國內射手榜,2010年夏天一場火山爆發讓他從飛往 ... 父親也是運動員的關係,Lewandowsk認識了波蘭前空手道奧運國手Anna, ... 於 www.nownews.com -

#66.愛蘭-波蘭Anna | 波蘭anna | 親親寶貝-2022年1月

波蘭anna ,你想知道的解答。愛蘭-波蘭Anna.21619likes·1933talkingaboutthis.大家好!我是WTO姐妹會的An...| 親親寶貝. 於 kidwikitw.com -

#67.低調巨星!梅、羅外你該認識的世界足球先生萊萬| beanfun!

力壓足壇兩大天王C羅(Cristiano Ronaldo)和梅西(Lionel Messi),33歲的「波蘭神 ... 認識了波蘭前空手道奧運國手Anna,當時父親離世後Anna溫暖了和她同樣只有16歲 ... 於 beanfun.com -

#68.@annapl_official is on Instagram • 20.1k people follow their ...

20.1k Followers, 628 Following, 313 Posts - See Instagram photos and videos from 波蘭Anna (@annapl_official) 於 www.instagram.com -

#69.波蘭anna

波蘭anna. £15.7.9 1020 13-08-2020 · 號稱是波蘭版的《格雷的五十道陰影》,這部由Michele Morrone 及Anna Maria Sieklucka主演的大尺度超限制級電影,在世界 ... 於 zykhp.oebvlsb.at