reddit的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Popper, Nathaniel寫的 We Like the Stock: The True Story of Reddit, Robinhood, and the Ordinary People Taking on Wall Street 和MargaretAtwood的 洪水之年(瘋狂亞當三部曲II)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和漫遊者文化所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 林怡潔所指導 陳昕妤的 中國大陸視頻二次創作社群的數位禮物文化 (2021),提出 reddit關鍵因素是什麼,來自於同人文化、社群、虛擬社群、禮物文化、禮物經濟。

而第二篇論文國立政治大學 亞太研究英語碩士學位學程(IMAS) 劉子愷所指導 張家瑜的 社群媒體成為政治論爭的煽動空間 : 用戶的網路煽動行為與語氣分析 (2021),提出因為有 網絡民族主義、語氣分析、在線拖釣、多模態交流的重點而找出了 reddit的解答。

We Like the Stock: The True Story of Reddit, Robinhood, and the Ordinary People Taking on Wall Street

為了解決 reddit 的問題,作者Popper, Nathaniel 這樣論述:

reddit進入發燒排行的影片

中國大陸視頻二次創作社群的數位禮物文化

為了解決 reddit 的問題,作者陳昕妤 這樣論述:

剪刀手社群,是一群熱衷於對原始媒體影音素材進行二次創作、重新闡釋的同人視頻創作者所組成的社群。同人視頻創作者並非是個人化的行動者,同人視頻作品是深度合作和社群廣泛支持下的產物。中國大陸的剪刀手們共享互助,將自己個人勞動所得的媒體素材作為公共資源公開分享在社群平台上,免費供其它創作者使用,也將自己所學技能與知識向其它同儕傾囊相授。本研究以禮物經濟的視角,以同人視頻創作者社群為觀察對象,採用網路民族志與深度訪談法,探究剪刀手們進行禮物交換的特點、動機,分析剪刀手如何在禮物交換中,形塑、維繫、想像、認同自己的社群?如何定義虛擬社群集體對個體而言的意義和價值?以探討這一新興且獨特的數位禮物文化的特殊

之處。從禮物交換的內容來看,剪刀手們所饋贈的禮物與自我的各個方面息息相關,凝結了個人媒體經驗和閱歷,同時,這些「禮物」具有符號意義上的「排他性」,離開剪刀手背景之外往往沒有使用價值。從禮物交換的動機來看,利他主義傾向、擴大社交範圍結識同好、提高在社群內的聲望的地位、對自我身份認同與集體共同利益的追求,推動著剪刀手們持續不斷地收受往來禮物。一方面,這種數位禮物文化將剪刀手社群形塑為一個獨特的非正式「虛擬教室」,剪刀手們在交流中互相學習,互為導師,也互為學生;另一方面,數位禮物文化的長期記憶性,將剪刀手們所交換的資源、訊息長久地儲存在網路上,可供同儕們自由地搜索、領取、使用,並在久而久之的素材分享

、知識共用、訊息積累下,成為一個剪刀手們以集體智慧共同塑造的「知識寶庫」與「聚寶盆」。剪刀手們使用他人製作、分享的素材,將之融入成為自己視頻作品中的一部分,可以定性成一種廣義的合作、協作。剪刀手社群的禮物文化將本作為個體勞動者的剪刀手凝聚成有著共同倫理規範和集體利益的共同體,將本可以依靠個體勞動的同人創作,演變成集眾所長的集體創作方式,在創作中揚長避短、取長補短,群策群力幫助其它創作者改進作品。剪刀手社群集體力量已然融入了每一位個體的創作勞動之中,禮物文化將分散在網路各處的剪刀手們緊緊地凝聚在一起,社群成為剪刀手個體們不可或缺的依靠。

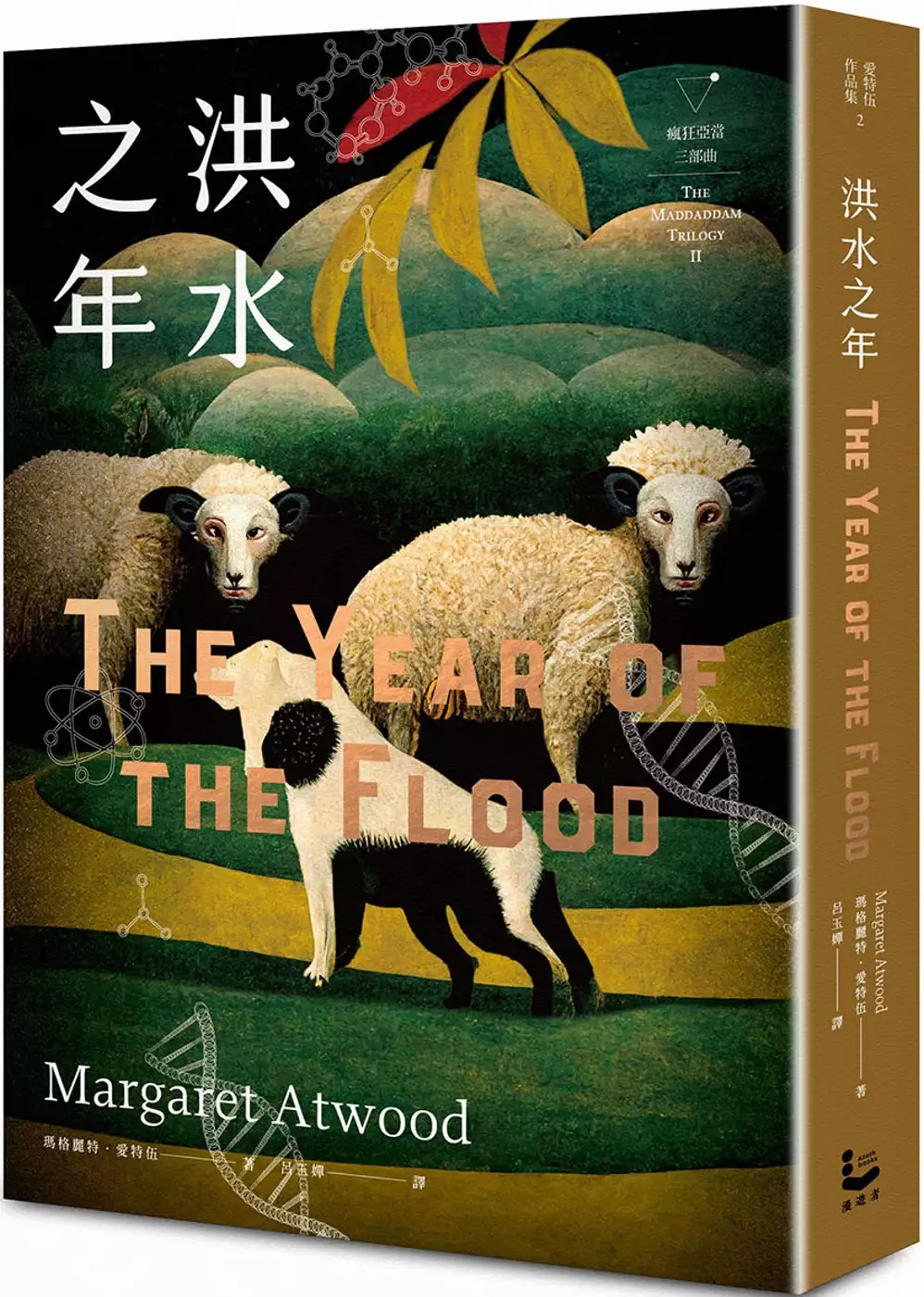

洪水之年(瘋狂亞當三部曲II)

為了解決 reddit 的問題,作者MargaretAtwood 這樣論述:

當克雷科設計的病毒大爆發如洪水來襲後,幾乎毀掉地球上所有的人類, 一處處廢墟重新為植物覆蓋,新種生物恣意橫行…… 當代文學女王、《使女的故事》作者瑪格麗特.愛特伍 耗時十年,巔峰時期代表作! 《使女的故事》製作公司 Hulu 即將改編電視影集 這故事講的完全是此時此刻。──《每日郵報》 ★《紐約時報》、《華盛頓郵報》最受注目好書 ★2011年都柏林文學獎入圍 在近未來的世界,文明極度發展,世界被一些彼此競爭的高科技生物公司所控制,它們開發各種免疫和抗病毒藥物,在動物身上進行基因嫁接試驗,以培育供人類移植用的器官,甚至蓄意研發病毒,然後再提供藥品以牟取暴利。 在網路色情

和電腦遊戲中長大的「克雷科」,是一個危險的天才,大學畢業後在一家大公司主持一個研發長生不老藥物的項目,也許是出於對人類墮落的絕望,克雷科在藥物中暗藏了一種病毒,當克雷科所設計的病毒大爆發如洪水來襲後,幾乎毀掉地球上所有的人類,一處處廢墟重新為植物覆蓋,新種生物恣意橫行。人類在騷亂中走向毀滅,只留下克雷科兒時的朋友「雪人」,在世界的廢墟上孤獨地生活著。 故事在第一部《劍羚與秧雞》畫下尾聲,到了第二部《洪水之年》轉至完全不同的視角,原來人類並未完全毀滅,除了「雪人」之外,倖存的人類還有「上帝之園丁會」的成員。那場被稱為「無水之洪」的大瘟疫發生之前,領袖「亞當一」仿效諾亞方舟,致力保全所有生命

,建立了「屋頂崖伊甸園」,試圖找出新的烏托邦,但他們也只能眼睜睜看著毀滅降臨。幸運存活的人,孤伶伶面對這個世界,曾為園丁的桃碧,試圖以書寫抵抗死之欲望,並漸漸找到其他倖存者芮恩,背景性格完全不同的兩名女子,各自在命運牽引下加入早已預言毀滅終將到來的園丁會。究竟她們眼中的末日為何種樣貌?而當那時刻來臨時,她們又會以什麼方式面對? 在這令人驚嘆的三部曲小說中,愛特伍再次將我們帶入了一個既熟悉又超出我們想像的近未來世界。愛特伍以她一貫犀利敏銳的筆觸、豐富多元的敘事策略,呈現了一個令人震撼的荒誕世界,反思人類對自然的破壞,更深入挖掘了兩性、自然與文化之間的衝突,以及一個秩序崩壞的世界中人類的生存

危機。這三部曲以瘟疫和基因工程塑造的黑暗未來為背景,將我們從世界的盡頭,帶至一個勇敢的新起點。 ◎反烏托邦的預言家,當代文學活生生的傳奇 近幾年由於《使女的故事》影集熱播,瑪格麗特.愛特伍的反烏托邦預言式小說,再次獲得世人的關注,由於川普當選後的效應,掀起了有史以來最熱烈的反應與迴響。愛特伍筆下的世界常常在多年後實現,人們因此更擔心她小說中的反烏托邦世界成為現實。《瘋狂亞當三部曲》小說中全球瘟疫後的末日世界,再次提醒人類科技之中潛藏的危險,《週日郵報》評論說:「《瘋狂亞當三部曲》,證實了愛特伍在全球浩劫預言家中的首席地位。」 愛特伍雖然已經年過八十,但熱愛嘗試新事物,創作文類範

圍廣泛,從科幻小說到推理小說,甚至連簡短的「推特小說」都難不倒她,經常利用推特與書迷互動、討論文學、針對議題發表看法,也曾經上「美國版批踢踢」Reddit 論壇聊天,即時回答讀者問題。她甚至還跨入圖像小說領域,創造出超級英雄角色。 蘇格蘭藝術家凱蒂.派特森(Katie Paterson)在2014年發起「未來圖書館計畫」,每年向一位文學家邀書,但書稿會封存在挪威的奧斯陸圖書館,直到一百年後才出版。為了確保屆時仍有充足的木料印製這些作品,該計畫在奧斯陸種下一千株雲杉樹幼苗,成為一百年後最佳印刷原料。由於愛特伍作品的特性,她成為第一位受邀的作者,交出了一部名為《草寫月》(Scribbler

Moon)的作品,將由奧斯陸圖書館封存一世紀,預計2114年出版。在那之前,沒有人能閱讀這部小說,也沒有人知道那是一部百年後的預言,或是關於我們這個時代的記憶與見證。 愛特伍從1961年出版第一部作品以來,筆耕不輟,至今已發表六十多部作品,並囊括全球各大文學獎項,包括兩次布克獎、亞瑟.克拉克獎、星雲獎、加拿大總督獎、卡夫卡獎、阿斯圖里亞斯女親王獎以及美國國家書評人協會獎等等,近年則是最熱門的諾貝爾文學獎候選人,堪稱當代文學女王。 ◎《瘋狂亞當三部曲》是科幻小說嗎? 雖然本套小說在科幻小說界的文學成就極高,但愛特伍並不認為她的小說能夠歸類為傳統科幻小說,而是屬於「推想小說」(sp

eculative fiction),她在作者序中說:「……和《使女的故事》一樣,繼承了歐威爾《1984》的風格,而非如H·G·威爾斯筆下的傳統科幻小說如《世界大戰》。故事中沒有星際旅行,沒有瞬間移動,也沒有火星人。也如同《使女的故事》,它所創造的一切,皆是我們已經發明或正在發明的東西。每一部小說都是以『如果』起頭,接著闡述它的原則。《劍羚與秧雞》的『如果』很簡單:『如果我們繼續走我們正在走的路,那會怎麼樣?』斜坡有多滑?我們的得救之道是什麼?誰有意志來阻止我們?我們是否能夠靠著生物工程逃脫我們似乎已經啟動的大災難?」 推想小說最早可追溯到古希臘的文學作品,但在1947年,科幻小說家海萊

因才首次使用「推想小說」一詞。在二十世紀末,該術語在很大程度上只與科幻小說流派相關,因為科幻小說是一種廣泛帶有推想元素的小說類別。海萊因說:「推想小說關注的不是科學或技術,而是人類對科學或技術造成的新情況的反應,推想小說強調的是人類而不是技術問題。」 愛特伍將推想小說定義為涉及社會中尚未出現,但具有潛在可能的事件的文學。一般來說推想小說雖然有非現實事物,但在故事內仍追求邏輯合理性,總是帶有「如果……會怎樣?」的假設,是對當前社會的假設性改變和推演。有些作家認為各種更專門的分類要求太多,例如科幻作品追求科學合理性、奇幻總是要有魔法和想像生物,這影響了創作自由,因此他們偏好「推想小說」這個分

類。 共同推薦 馮品佳|交通大學外文系終身講座教授、醫療人文跨領域研究中心主任 伍軒宏|文學評論者、作家 李屏瑤|作家 紀大偉|作家、學者 郭強生|作家、學者 陳栢青|作家 駱以軍|作家 媒體評論 名家好評 欣賞瑪格麗特.愛特伍作品的道路無限寬廣……各種力量、各種慈愛、各種多元。每當想到她的作品,又想到她寫作上的天分與成就,我就有點喘不過氣來。──艾莉絲.孟若(加拿大小說家,諾貝爾文學獎得主) 瑪格麗特.愛特伍是安靜版的異國舞者瑪塔.哈里,神祕而暴戾的姿態……她就像把自己釘在這過度乾淨而和諧的世界面前的縱火犯。──麥可.翁達傑(加拿大小說家、詩

人,布克獎得主) 愛特伍是詩人,在她快速、明確又充滿貪婪渴望的篇章中,很少有一個句子是沒有作用的。──約翰.厄普代克(美國小說家、詩人,普利茲文學獎得主) 愛特伍是當今世上最重要的英語系作家。──潔玫.葛瑞爾(Germaine Greer,澳洲學者、作家) 媒體讚譽 替未來把脈的任務,就交托給愛特伍吧! ──《環球郵報》 引人入勝的真誠作品,展現出她在二○○○年《盲眼刺客》中同樣的純粹說書天分。──《紐約時報》 始終引發挑釁的作家又一部反烏托邦之作,複雜糾結的角色生活在詭異卻又真實得令人恐慌的未來。──《科克斯書評》 奔放的想像力……一部筆鋒強勁、情感洋

溢的小說,充滿了見解與巧喻。──《出版人週刊》 愛特伍的作品始終描繪並歌頌女性情誼,這樣的友誼不乏嫌隙,經歷競爭和失望後卻是依舊存在,更有寬宏的大度讓小說結局多了希望。《洪水之年》真實得令人覺得毛骨悚然。──珍奈.溫特森(Jeanette Winterson),《紐約時報》書評 愛特伍帶著殷切的牽掛與淘氣的幽默,在這本調皮而睿智的反烏托邦小說裡,處處安排了緊張的情節,故事順著當今生態災難的軌道發展,走上了可能成真的毀滅結局。──《Booklist》 《盲眼刺客》與《使女的故事》的書迷已經知道,這位加拿大現今頂尖的小說家無疑有一手講述動聽故事的好功夫,然而此書也傳達一條嚴肅訊息

:看看我們正在對我們世界、自然和自身所做的事情,如果這樣繼續下去……──《華盛頓郵報》 《洪水之年》是如殭屍般的恐怖小說,更蠻勇地連續惡搞現代慣例與制度。這樣可怕的未來或將成真,如果愛特伍也能鼓勵人類提出預防之道,那麼我們要歸功於她的,可遠遠不只是對文學的讚美。──《舊金山記事報》 為了所有的物種,愛特伍無畏地尊崇生命的神聖、推崇人類對愛的追尋。──《芝加哥太陽日報》 迷人的《洪水之年》寫得正是時候!愛特伍打造出如真的未來世界,其中的人類多數近乎野獸,人性尚存者反成了亡命之徒。無論背景為何,愛特伍述說了動人的好故事,懸疑重重,變化莫測。──《今日美國報》 愛特伍的創意滿

分。無論在任何背景,桃碧、芮恩和失去靈魂的友人亞曼達,都是能引發共鳴的角色,而愛特伍將她們放在這樣狂妄的場景:禿鷹如黑傘展開雙翼,去除腎臟是對惡行的懲罰,手鐲以水母製成;我們因此更加喜愛她們。──《費城詢問報》 《洪水之年》自始至終符合了讀者對愛特伍作品的期待,讀來趣味橫生,懸疑連連,滿足了讀者的本能衝動,同時又精妙細緻,保有文學的價值。──《明尼亞波里星壇報》 有資格贏得諾貝爾獎的愛特伍,在《洪水之年》中展現她驚人非凡的想像力,在具歷史關鍵的全球變遷時代,她提出對社會契約崩潰的看法,以恐怖的故事反映並預言了全球變遷。──《Elle雜誌》 這位加拿大大師級的作家以末世啟示女王

的姿態逐漸現身,於《洪水之年》中再次刻畫陰鬱的景象,令讀者得到相當多的啟發。──《美聯社》 愛特伍的最新作品充溢著想像,其中描繪的苦難不遜於約伯的苦惱。她的想像雖然晦暗悲觀,但筆下女子的連結力卻讓故事添了喜悲交加的力量。──《時人雜誌》 一部具有娛樂、知識和啟發的作品,更可貴的,還激發讀者成為更好的人。──《聖安東尼奧快報》 加拿大指標作家愛特伍再度刻畫了不遠卻令人心驚的未來,在那裡,拯救世界的最佳之道恐怕是大屠殺。──《女士雜誌》

社群媒體成為政治論爭的煽動空間 : 用戶的網路煽動行為與語氣分析

為了解決 reddit 的問題,作者張家瑜 這樣論述:

自 2020 年爆發的新冠疫情,人們的外出行動因封鎖管制而受到諸多限制,這也導 致原本的政治論爭在網路空間益加活躍。像是在社群媒體溝通脈絡中,人們討論有關新冠 病毒源頭的議題,往往與支持「線上民族主義」的網路挑釁者掛勾在一起。當中國成為 冠病毒的起源地,並散播到世界各地之後,熱衷於民族主義的中國網民,常對來自不同國 家且抱持不同政治立場和社會觀點的網民進行網路攻擊和煽動行為,這樣的網路煽動行為 因新冠疫情更加嚴重,其他國家的網民也往往是透過這些充滿挑釁和煽動意味的網路言論 戰爭和社群媒體溝通,而有機會與中國網民有所接觸。本論文旨在探討中國與其他國家的 網民間因政治立場和社會觀點的差異而引發的

網路煽動行為,本論文針對社群媒體溝通脈 絡中,網路煽動言論的語氣和動機進行分析,並討論網路挑釁和煽動如何從社群媒體溝通 脈絡轉化為實際的政治行動。本論文首先針對來自台灣、香港和中國網民間的網路挑釁和 煽動言論進行語氣分析,接著分析中國網民與其他國家網民間的網路挑釁和煽動言論,關 注中國網民與美國網民和印度網民間的網路互動和煽動言論。本論文沿用 De Fina 提出的 「語氣分析」研究方法,分析 157 條網路挑釁和煽動言論,針對這些社群媒體溝通中的五 種語氣進行分析,包括:諷刺、和藹、咄咄逼人、中立和曖昧語氣。採用語氣分析和多模 態溝通的研究方法,本論文認為中國網民和非中國網民之間的網路攻訐很

大程度上受「文 化鄰接」或「意識形態歧異」兩種因素所影響,這不僅顯示中國網民和非中國網民之間的 網路挑釁和煽動言論很多集中在民族主義和意識形態差異的爭論上,也發生在不同國家的 網民間對共同華人文化認同上的爭論。本論文也說明網路煽動言論有部分源自生活日常中 的社會事件,並從網路空間的挑釁和煽動言論,進一步在現實世界中引發後續政治效應, 這些效應有些是來自政府官員、非政府官員和一般社會大眾: 然而,有些則停留於網路溝 通層面,並沒有後續政治效應。