馬來西亞首都檳城的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeterF.Drucker寫的 最後的美好世界 和李豐楙的 從聖教到道教:馬華社會的節俗、信仰與文化(平裝版)(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站馬來西亞檳城喬治敦也說明:喬治市(英語:George Town Georgetown;檳城福建話:坡底Pho-té,意為市中心),為馬來西亞檳城州的首府,位於檳島東北角。檳島是年馬來西亞第六大城市及 ...

這兩本書分別來自博雅 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國立臺灣師範大學 華語文教學系 吳龍雲所指導 陳勝耀的 從傳統節慶活動 探討華人會館建構地方性之集體記憶 ——以烏魯音峇魯新村為例 (2018),提出馬來西亞首都檳城關鍵因素是什麼,來自於馬來西亞華人文化、華人新村、華人會館、傳統節慶、集體記憶。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 石之瑜所指導 孫天美的 馬來西亞首相對中國及華人選民的身份認知:作為選舉策略的馬中關係 (2018),提出因為有 馬來西亞、首相、選舉、中國、華人的重點而找出了 馬來西亞首都檳城的解答。

最後網站搜尋馬來西亞檳城的飯店則補充:Seven Terraces 位於檳城的首都,距離知名的觀音廟與熱門的檳城娘惹博物館(Penang Peranakan Mansion)步行不到5 分鐘。 此住宿距離張弼士故居(Cheong Fatt Tze ...

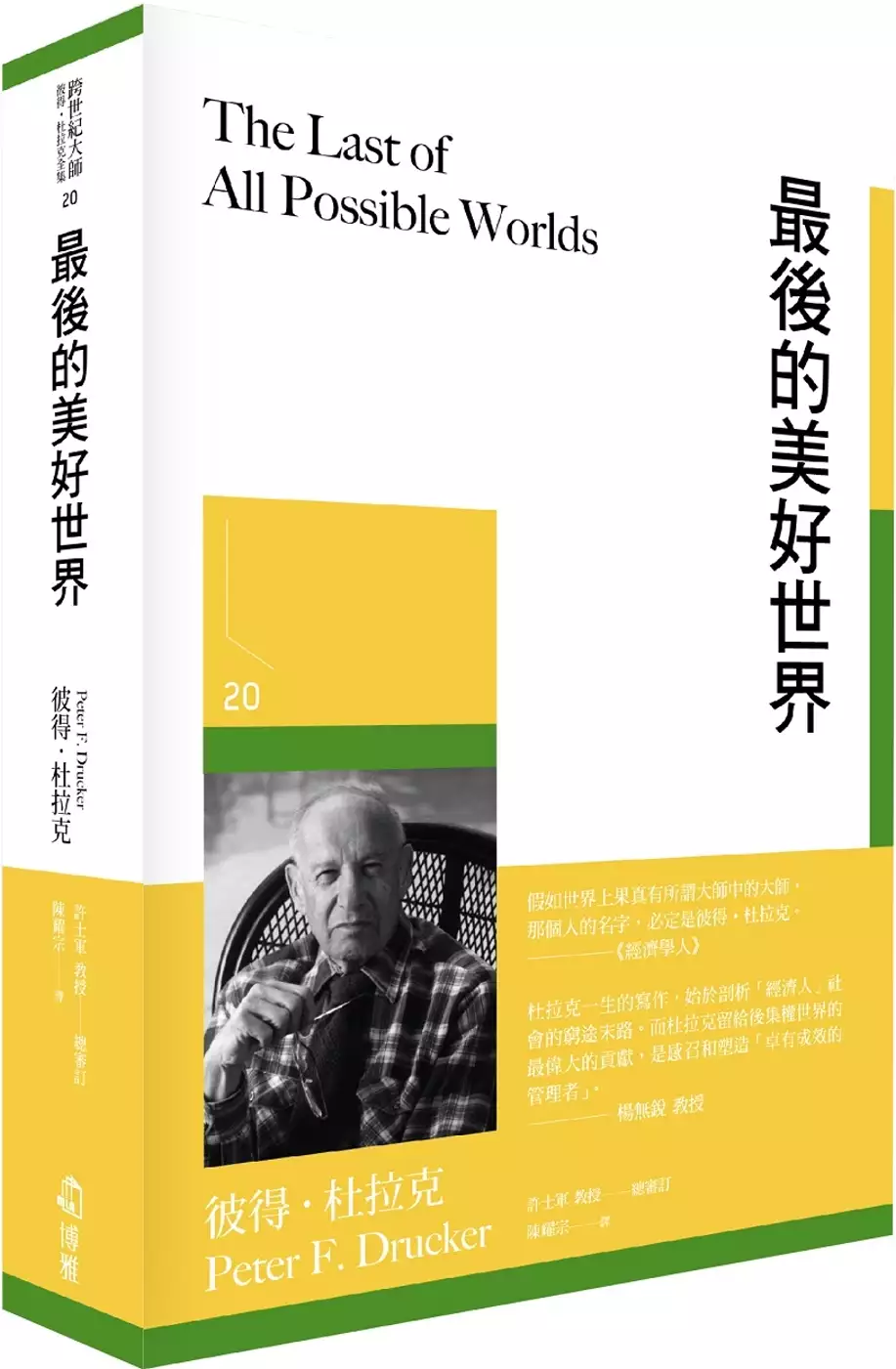

最後的美好世界

為了解決馬來西亞首都檳城 的問題,作者PeterF.Drucker 這樣論述:

「現代管理學之父」彼得‧杜拉克的第一部小說,為讀者提供了英國愛德華時代的獨特視角,刻畫人物的真實情感,令人陶醉。 《最後的美好世界》故事情節發生在1906年的歐洲,由四位主要人物的內心獨白分別構成各個樂章的獨奏主線,並加上其他人物的故事穿插其中,與之呼應,就像四重奏的四個樂章構成一部完整的樂曲。在小說中,我們邂逅了維也納駐倫敦大使、銀行家、王公貴族與政客,這些人的命運交織在一起,最終表現出極為複雜的行為模式和思想情感。所有的一切,猶如變換多端的音樂,時而明亮、時而憂鬱、時而高亢、時而低沉,最終匯聚成一部精采無比、引人入勝的協奏曲。

馬來西亞首都檳城進入發燒排行的影片

如果大家有睇MM2H Malaysia計劃,應該有少少被吸引想去,但收入始終係一個問題,點樣先可以有固定收入,又可以係馬來西亞享受退休生活呢?今日同大家分享下。

馬來西亞-我的第二家園計畫 (MM2H)

馬來西亞- 我的第二家園計畫是由馬來西亞政府推動的一項計畫,讓符合特定條件的外籍人士獲得多次入境社交簽證,以便長期居留在馬來西亞。

多次入境社交簽證有效期限為10年並可以更新。

申請資格

這項計畫公開給馬來西亞所承認的國家的公民申請,並無分種族、宗教、性別或年齡。這項計畫允許申請者攜帶配偶,父母及孩子。馬來西亞公民的外籍配偶和外籍人士在其工作簽證期滿後,可以申請此計畫以在馬來西亞退休生活。

申請者可攜帶配偶,年齡21歲以下的未婚孩子及60歲以上的父母。

申請者必須擁有足夠的財務能力來維持在馬來西亞期間的生活。

申請時:

年齡低於50歲的申請者必須證明擁有至少RM500,000的流動資產,同時證明擁有海外收入每月RM10,000。

年齡50歲和以上的申請者必須證明擁有至少RM350,000的流動資產,同時證明擁有海外收入每月RM10,000。對於退休人士,則必須出示獲得政府認可退休金的證明,數額為每月RM10,000。

購買價值至少RM1,000,000房地產的全新申請者,在申請時將獲准存入數額較低的定期存款。

申請獲批時

Icon 08

當收到馬來西亞移民局發出的“附帶條件批准函”後,成功申請者必須符合下列財務條件。

申請獲批:年齡低於50歲

必須開設RM300, 000的定期存款戶口。

一年期限之後,可以提領高達RM150,000作為購買房屋及汽車,還有子女在馬來西亞教育及醫藥費相關開銷。

從第二年開始至終止參與此項計畫為止,必須保存至少RM150,000。

成功申請者,一旦購買價值RM1,000,000或以上的房地產,只需符合存入RM150,000定期存款的基本需求,惟條件是有關的房地產必須已經繳清,同時已經取得地契和土地擁有權檔。除非有意終止參與“馬來西亞-我的第二家園”計畫,否則申請者不能擅自提領有關定存數額。

申請獲批:年齡50歲和以上

可以選擇:

開設一個RM150,000的定期存款戶口;或

出示獲得政府認可退休金的證明,數額為每月RM10,000。

一年期限之後,可以提領高達RM50,000作為購買房屋及汽車,還有子女在馬來西亞教育費及醫藥費相關開銷。

從第二年開始至終止參與此項計畫為止,必須保存至少RM100,000。

成功申請者,一旦購買價值RM1,000,000或以上的房地產,只需符合存入RM100,000定期存款的基本需求,惟條件是有關的房地產必須已經繳清,同時已經取得地契和土地擁有權檔。除非有意終止參與“馬來西亞-我的第二家園”計畫,否則申請者不能擅自提領有關定存數額。

? 五哥上左Youtuber GO好後悔?! https://youtu.be/YgVinPvvnTY

⭐️記得比個Like同訂閲我頻道? https://bit.ly/2F6Y2M8

?打賞鼓勵五哥?https://paypal.me/5minutesmaster

?用比特幣支持五哥?

?????? 精選系列

陰謀+QAnon+QMap?http://bit.ly/2RW8oVd

WordPress自建網站?http://bit.ly/2TG34Ti

身心靈+吸引力法則?http://bit.ly/33F4LFg

Shopify廣東話教學?http://bit.ly/2zj5myF

建立網站教學?http://bit.ly/2UphcQz

五哥訪問系列?http://bit.ly/2KGNT9z

比特幣教學?http://bit.ly/2Zh7oh2

生活小百科?http://bit.ly/31LEB1N

網上賺錢?http://bit.ly/2YLyt98

寫App教學?http://bit.ly/2HMnfwT

QAnon?http://bit.ly/2TIHKfU

旅遊?http://bit.ly/2NeajAN

YouTube秘技?http://bit.ly/2G8qBZr

樓市+時事+財經?http://bit.ly/2z8SlaI

Affiliate Marketing 聯盟行銷 教學?http://bit.ly/2YWhXXH

網址:https://www.5MinutesMaster.com

Medium:https://medium.com/@5minutesmaster

facebook:https://bit.ly/2QYmNyE

#五哥直播 #五哥走佬去馬拉 #五分鐘變大師

從傳統節慶活動 探討華人會館建構地方性之集體記憶 ——以烏魯音峇魯新村為例

為了解決馬來西亞首都檳城 的問題,作者陳勝耀 這樣論述:

本文旨在把馬來西亞的華人會館、華人新村和傳統節慶,環扣於一個樞紐中進行研究,探討華人會館組織及籌劃傳統節慶活動和村民們的參與,如何建構華人新村的集體記憶。海外華人文化研究,無論在中國、香港和臺灣,或新加坡和馬來西亞等,各地的學術界中,皆是熱門的研究領域。有關馬來西亞的華人會館、華人新村和傳統節慶這三大主題的研究成果,亦相當豐碩。然,卻鮮少有學者,將這三大主題環扣於一,並聚焦於一個新村的定點研究。故此,本文將研究範圍,界定於一個華人新村——烏魯音峇魯新村,以及成立於新村中的華人會館。烏魯音峇魯新村村民,以華人會館名義,組織及籌劃華人傳統節慶活動,建構出地方性對傳統節慶活動的集體記憶。本文針對三

個問題面向進行研究,並得出結論為:第一,因傳統節慶活動的儀式具有其特殊性,因此村民對儀式的特殊性,

從聖教到道教:馬華社會的節俗、信仰與文化(平裝版)(二版)

為了解決馬來西亞首都檳城 的問題,作者李豐楙 這樣論述:

本書從「節俗信仰」的角度觀察馬來西亞華人社會的宗教現象,並將之與臺灣、港澳對照比較,提出以下幾個主要論點:首先,多種族、多宗教的文化處境,使馬國的華人宗教受到友教「教節一體」的激發,不論佛、道信仰,參與節俗的比例均甚高,從而形成「敎、節一體化」的共同趨向;其次,在馬六甲、吉隆坡義山搬遷事件與檳城的宗祠祭祖,均強調其「聖教」屬性及神聖性用途。再者,對照同屬「理念移植」的代巡與九皇、仙師爺與唐番土地,後者能普及化的原因就在其節俗性質,較諸神廟便於跨越地緣與血緣關係,故建國後才方便凝聚華人,發展為九皇節、福德文化節。最後,華人善於利用「聯合的藝術」組織宗教團體。小則以慶讚中元的名義聯合街區、

神廟力量,目標即捐助華教;大如道教總會,以「道教」名義聯合神廟,促使國民登記局改正宗教欄,並增加「道教」選項。凡此種種,都彰顯馬華宗教從「聖教」到「道教」的衍變,本書即透過節俗信仰論證華族亟需歸屬感,對內凝聚,對外則便於識別。 得獎紀錄 2019 ICAS 國際亞洲學者大會最佳華語圖書籍大獎

馬來西亞首相對中國及華人選民的身份認知:作為選舉策略的馬中關係

為了解決馬來西亞首都檳城 的問題,作者孫天美 這樣論述:

本論文先是採用「多元啟發論」檢視三位馬來西亞首相,利用與中共的關係在三場攸關政權延續的選舉,影響華人選票的作為是否犧牲了馬來西亞的國家利益;繼而採用「後華性」,檢視首相對中國及華人選民身份認知形成的途徑。本論文試圖回答的研究問題如下:(一)在1974年、1999年及2013年全國選舉前100天內,馬來西亞首相在與中共高官互動,有否犧牲國家利益以維護執政黨和首相的政權利益?(二)學界習以馬共解散作為分水嶺,認為在馬共解散前馬來西亞對中共抱持敵意,解散後則態度友善,不過馬來領導精英無論是在馬共解散前後,都曾對中共實施互為矛盾的作為及政策,究竟馬來精英是視中共為敵、為友還是敵友難分?(三)馬來領導

人如何形成對中國及對馬來西亞華人的認識?馬中關係的既有研究層面,主要從區域主義、經濟、策略及歷史著手,卻未曾探討馬來西亞首相與中共的互動,受到他們自身對馬來西亞華人身份認知影響的事實,及促成這份認知的原因。本論文採文獻分析法及調查訪談法建立分析架構並發現:第一,縱使三任首相都曾引入中國因素,以期影響華人選民的投票意向,但依據「多元啟發論」的分析,首相們從來沒有為了維繫政權利益,徹底犧牲國家利益,而是在兩者之間尋找最能夠達到兩全其美的方法;第二,馬來西亞對中共的敵友認知,主要因應馬來領導人對中共的需求而定義,當前者把中國視為具主觀意志的異文明/意識形態時,中共就是敵;反之若把中國視為經濟資源時,

中共就是朋友了;第三,三位首相對中國及對馬來西亞華人身份的認知,主要是透過「後華性」的「科學的華人性」途徑,僅有第六任首相納吉在「科學的華人性」之餘,面對中共時還有「漢學的華人性」。事實上,首相對中國和華人身份的認知皆相當表面,而這也正是首相在2013年選舉時打「中國牌」失效的原因。

馬來西亞首都檳城的網路口碑排行榜

-

#1.疑錄製“塑料白米”影片者自首Sazarice公司警告勿再犯

... 檳華小校長大洗牌黃思捷升任東北縣教局女督學. 17小时前. 1417052. 3 · 【以巴 ... 首都多地馬路淹水司機險與車子一起沉(附視頻). 5天前. 1415502. 7 ... 於 www.kwongwah.com.my -

#2.檳城的歷史History Of Penang: 最新的百科全書

檳城 是馬來西亞最發達和城市化的州屬之一,位於該國西北海岸的馬六甲海峽沿岸。與 ... 州首府喬治城是1826 年至1832 年間該政治組織的臨時首都。到19 世紀末,喬治城 ... 於 academic-accelerator.com -

#3.馬來西亞檳城喬治敦

喬治市(英語:George Town Georgetown;檳城福建話:坡底Pho-té,意為市中心),為馬來西亞檳城州的首府,位於檳島東北角。檳島是年馬來西亞第六大城市及 ... 於 bettercallalberto.es -

#4.搜尋馬來西亞檳城的飯店

Seven Terraces 位於檳城的首都,距離知名的觀音廟與熱門的檳城娘惹博物館(Penang Peranakan Mansion)步行不到5 分鐘。 此住宿距離張弼士故居(Cheong Fatt Tze ... 於 www.booking.com -

#5.機場及報到櫃台資訊

... Malaysia - English English 繁體中文 繁體中文 Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia ... 檳城國際機場(PEN), 金邊國際機場(PNH), 仰光國際機場(RGN), 雅加達蘇加諾-哈達國際 ... 於 calec.china-airlines.com -

#6.南柯一夢: 高仁河導演回憶錄 - Google 圖書結果

高仁河導演回憶錄 高仁河. 第三站馬來西亞探親我們從新加坡飛馬來西亞首都吉隆坡 ... 檳城管轄區域,即是港口。對面小島是檳城,大部分是華人,福建人最多。在這觀光之島 ... 於 books.google.com.tw -

#7.團體旅遊搜尋| 五福旅遊Lifetour

馬來西亞. 沙巴. 吉隆坡. 馬六甲 邦喀島. 檳城. 蘭卡威 怡保. 新加坡. 新加坡. 馬來西亞+ ... 首爾為韓國的首都,兼具政治、經濟、文化等重心,在大首爾生活圈中,人口多達2 ... 於 tour.lifetour.com.tw -

#8.帶你一次了解當地文化!探索馬來西亞「4大城市」趕快筆記收藏

圖/馬來西亞首都吉隆坡。(擷取自IG@kualalumpurcity). kl. 圖 ... 馬來西亞檳城喬治市被列為世界文化遺產,城市到處都有漂亮的壁畫、街頭 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#9.從檳城華人「迅速切換語言」的日常,看見多元文化的在地體現

... 首都吉隆坡、柔佛新山,為馬來西亞第三大城。 Photo Credit: Google Map與作者註解。 檳島面積約293平方公里(比台北市大一點) 。 回到1786年,英國 ... 於 www.thenewslens.com -

#10.馬來西亞- 沙巴旅遊、蘭卡威旅遊、吉隆坡旅遊、檳城

馬來西亞 是個多元文化種族的國家,主要由馬來人、華人和印度人組成,因此使這塊土地上有不同特色的建築、文化、美食。首都吉隆坡是最大的城市,雙峰塔是最不容忽視的 ... 於 travel.gounitravel.com -

#11.97家餐厅在第一版《吉隆坡槟城米其林指南 ... - MICHELIN Guide

犹如槟城这般充满活力的城市,也拥有了与首都一样多的必比登推介餐厅,让我们的评审团感到无比欣慰也给予他们巨大的鼓励,期待未来能探索更多马来西亚 ... 於 guide.michelin.com -

#12.檳城的意思、解釋、用法、例句 - 教育部線上國語辭典

... 檳城(Penang;Pulau Pinang),簡稱檳州,是馬來西亞十三個聯邦州屬之一,位於馬來亞半島西北側. 以檳 ... 檳城距離首都吉隆坡357公里. 檳城的城市化與工業化程度頗高,是 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#13.帶你一次了解當地文化!探索馬來西亞「4大城市」趕快筆記收藏

這裏不僅有大型的購物中心,更有洋溢本土風情的市場,絕對是個時髦現代的高樓大廈中,文化兼容的一座城市! 馬來西亞. 圖/馬來西亞首都 ... 馬來西亞檳城 ... 於 n.yam.com -

#14.飛往馬來西亞航班| 長榮航空

檳城 (PEN). 2024/02/01 - 2024/02/21. 來回. |. 經濟艙. 從. TWD 21,379*. 上次被搜尋: 1 ... 飛往吉隆坡,在馬來西亞首都探索各個景點。雙子塔有令人注目的外觀,從空橋上能 ... 於 flights.evaair.com -

#15.檳城州_百度百科

... 首都吉隆坡後馬來西亞第二大城市。檳城華人眾多,與中國近代史關係密切,是孫中山先生從事革命活動的重要基地,孫中山曾5次到檳城,宣傳革命思想、籌募革命資金,並在 ... 於 baike.baidu.hk -

#16.看了就會有旅行的衝動!馬來西亞檳城以自然、娘惹文化為靈感

說起檳城,大家會想起什麼呢?CP值超高的街頭小吃?動靜皆宜的城市觀光?還是......?為了推銷檳城,馬來西亞廣告行銷公司Double&Two在7月初推出了一 ... 於 www.damanwoo.com -

#17.Top 10 馬來西亞城市遊覽

這個3.5 小時的吉隆坡之旅讓您有機會看到馬來西亞首都的主要地標和紀念碑。參觀雙子 ... 檳城(Penang)在聯合國教科文組織(UNESCO)上市的喬治城(George Town)盛產 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#18.馬來西亞首都檳城 - 泰國住宿訂房推薦

近年來有愈來愈多人去馬來西亞旅遊,不過去首都吉隆坡已經不稀奇, 檳城可是另一個大馬超夯的旅遊城市呢! 檳城首府喬治市是大馬第二大都會 ... Read More ... 於 video.anthailand.com -

#19.走走馬來西亞:檳城- 欣傳媒

走走馬來西亞:檳城 · 出版日期: 2020/01/21; 語言:繁體中文 · 語言:繁體中文 · 檔案大小:11.5MB · 檔案格式:固定版面EPUB; 頁數: 47 · 固定版面EPUB; 頁數: 47. 於 readmoo.com -

#20.行前功課-檳城簡史與簡介

... Penang)是馬來西亞十三個聯邦州屬之一。 ... 這裡也是馬來西亞的大港口之一,也是馬來西亞唯一的自由港也是馬來西亞第二大城市,地位僅次於首都吉隆坡。 於 www.funtime.com.tw -

#21.馬來西亞|檳城、蘭卡威懶人包,搭乘星宇航空出發(必玩景點

//檳城、蘭卡威基本介紹//. 檳城、蘭卡威是位於馬來西亞首都吉隆坡西北方的城市與小島,其中檳城又被稱為馬來西亞的美食 ... 於 yaya.tw -

#22.马来西亚-槟城(penang)港介绍

... 槟城海峡分成两部分:槟岛和威省。总人口为176.68万。州首府乔治市是重要港口城市,是首都吉隆坡后马来西亚第二大城市。槟城港口. 槟城华人众多,与中国近代史关系密切 ... 於 www.5688.cn -

#23.檳城州(馬來西亞檳城):歷史沿革,早期歷史,英國占據,大馬檳城 ...

州首府喬治市是檳城重要港口城市,是首都吉隆坡和新山市之後的全國第三大城市。 檳城1786年被英國殖民政府開發為遠東最早的商業中心,當時從國外大量引進勞工,也把他們的 ... 於 www.newton.com.tw -

#24.馬來西亞新玩法!檳城一路暢遊吉隆坡15個必玩景點

而首都的吉隆坡(Kuala Lumpur)為全國商業貿易重鎮,為世界各地旅客嚮往的旅遊地,也是造訪馬來西亞不容錯過的城市;習慣自由行的旅客,可善加運用 ... 於 travel.ettoday.net -

#25.檳城

同時這裡海陸穿空交通非常發達,是馬來西亞的大港口之一,也是馬來西亞唯一的自由港、馬來西亞第二大城市,地位僅次於首都吉隆坡,是亞洲經濟發展中的一顆明珠,這些都吸引 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#26.馬來吉隆坡、檳城、海洋蘭卡威五日

吉隆坡,這個馬來西亞最大城,同時也是馬國首都的地方,全方位凸現了馬來西亞多民族和睦共存、開拓奮進的獨特魅力,等您來體驗! 世界文化遺產-檳城(東方花園傳說之地). 於 www.ggogo.com -

#27.檳城

自從新加坡脫離聯邦獨立後,檳城在馬來西亞的作用又日益重要。 2004年12 ... 首都吉隆坡的小吃攤,都標榜檳城口味作為宣傳。最具代表性的小吃天堂在新 ... 於 wd.travel.com.tw -

#28.在檳城觀光景點和活動- 馬來西亞檳城 - Adreamofsewing

这里既有美丽的海滩与原野风光,又有众多的名胜古迹。槟城与华人有着不解之缘,郑和、孙中山、康有为為你帶來檳城州旅遊攻略! 檳城旅遊中 ... 於 www.adreamofsewing.fr -

#29.马来西亚国家概况

13个州是西马的柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、槟城、霹雳、玻璃市、雪兰莪、登嘉楼以及东马的沙巴、沙捞越。另有首都吉隆坡、布特拉再也(布城)和纳闽3个 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#30.馬來西亞Malaysia【檳城Penang】文化遺產、生態公園、老街 ...

本文開始先來簡單認識一下【馬來西亞Malaysia】總面積共330,345平方公里,共有十三個聯邦州+首都吉隆坡,被南海分為東西兩大部分。 ➡️ 西馬的柔佛州 ... 於 www.jeffiafang.com -

#31.第一次來馬來西亞就獻給了檳城還有吉隆坡

904 likes, 31 comments - weikilin on June 9, 2023: "第一次來馬來西亞就獻給了檳城還有吉隆坡在首都吉隆坡中因為一直 ..." 於 www.instagram.com -

#32.十分鐘知天下2022/3/2

馬來西亞. 拒絕遭美國制裁的俄籍油輪入港. 哈薩克. 因經俄國 ... 重要緊急查緝專案」趙嘉寶何時能緝捕到案? 4. 【專文】重建熱蘭遮城--打造台灣歷史文化首都 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#33.檳城維基百科- 檳城英文 - Rrarlible

槟城 英語: Penang ; 馬來語: Pulau Pinang ,旧称槟榔屿,简称槟州。 是马来西亚十三个联邦州属之,位于马来亚半岛西北侧。 以槟威海峡為界,槟城分成槟岛和威省两 ... 於 rrarlible.online -

#34.秘魯警方突擊住家救出43大馬豬仔

(布城9日訊)馬來西亞 ... 外交部發表文告披露,據馬來西亞駐秘魯大使館告知,秘魯警方在位於首都利馬的拉莫利納區住家展開突擊行動,救出43人。 文告說, ... 於 guangming.com.my -

#35.馬來西亞血拼不可錯過的檳城六大街巷

檳城 ,亦稱檳榔嶼、檳州,馬來西亞十三個聯邦州之一,馬來西亞半島西北側。它是馬來西亞重要港口,是續首都吉隆坡和南方貿易門戶新山市之後的全國第三 ... 於 www.jgospel.net -

#36.【馬來西亞檳城】浪漫的東方之珠,檳城旅遊必去10 大景點推薦

檳城 位於馬來亞半島西北側(近泰國西南方),由檳城島(離島)及半島威省(內陸)共同組成,由全長 13.5 公里的檳城大橋連結在一起,而檳城主要的觀光景點 ... 於 www.tripresso.com -

#37.檳城喬治市6日客製包團

檳城 距離首都吉隆坡357公里。 檳城是由1786年英國東印度公司萊特(Francis Light) ... 孫中山檳城基地紀念館 ,位於馬來西亞檳城打銅仔街120號,為一家以紀念孫中山革命 ... 於 tttrips.com -

#38.馬來西亞旅游資訊– 新山檳城馬六甲吉隆坡怡保

馬來西亞 旅游資訊– 新山檳城馬六甲吉隆坡怡保. 新山. 旅游景點. 1.百貨商場. CITY SQUARE ... 离首都吉隆坡约200公里的金马仑高原是马来西亚最大的高原度假胜地。茶园的茶叶 ... 於 www.constructionlaw.tku.edu.tw -

#39.【馬來西亞檳城】浪漫的東方之珠,檳城旅遊必去10 大景點推薦

近年來有愈來愈多人去馬來西亞旅遊,不過去首都吉隆坡已經不稀奇, 檳城可是另一個大馬超夯的旅遊城市呢! 檳城首府喬治市是大馬第二大都會區, 檳城. 於 www.niusnews.com -

#40.馬來西亞暢遊5天~檳城、蘭卡威、吉隆坡三大城(吉進檳出)

1.團體來回機票(經濟艙)。 2.全程飯店住宿(2人一室,單人房需補房差)。 3.行程所列之:國外食宿.交通.門票。 4.台北、馬來西亞二地機場稅及.燃油附加費。 於 m.bwt.com.tw -

#41.吉隆坡同檳城你會揀邊度? - Facebook

吉隆坡係 馬來西亞 的 首都 ,食物選擇多樣化、生活方式繁忙、步驟較快、同香港差唔多、交通工具四通八達、商場名牌店琳琅滿目、夜生活豐富‼️ 檳城 食物主打 ... 於 www.facebook.com -

#42.探索越南首都河內市區景點自由行 - 野旅行

... 首都河內(Hanoi)有悠久的歷史、文化遺產和令人驚艷的景點, ... 馬來西亞 (1), 檳城 (1), 歐美旅遊 (78), 土耳其旅遊 (19), 法國旅遊 (12) ... 於 www.yatravel.tw -

#43.【大馬】2023最新!! 一趟馬來西亞旅遊花多少錢?! 4日實際花費 ...

4日實際花費列給你(附景點/餐廳/交通花費清單參考) 馬來西亞吉隆坡/檳城/沙巴/馬六甲自助旅遊自由行推薦攻略 ... 首都. 物價會比檳城、沙巴來的高一點點. 於 pj20120619.pixnet.net -

#44.檳城- 維基百科,自由的百科全書

檳城 (英語:Penang;馬來語:Pulau Pinang),舊稱檳榔嶼,簡稱檳州。是馬來西亞十三個聯邦州屬之一,位於馬來亞半島西北側。以檳威海峽為界,檳城分成檳島和威省兩 ... 於 zh.wikipedia.org -

#45.2023島嶼文化節檳城開幕台灣藝文界分享文化魅力

2023島嶼文化節今天開幕,多位台灣藝文界人士赴馬來西亞檳城近距離分享台灣藝術祭策展力與文創產業的治理及營運,充分展現台... 於 udn.com -

#46.檳城景點》12大不能錯過的打卡景點,探索英國殖民

馬來西亞檳城 喬治市被列為世界文化遺產,城市中包含了許多街頭藝術(到處都有街頭的壁畫彩繪),和道地的大馬美食小吃。第一次來到檳城有什麼絕對不能錯過的打卡景點呢 ... 於 www.klook.com -

#47.【機+船】新加坡吉隆坡檳城5天- 航程 - 郵輪旅遊

吉隆坡曾經是聯邦政府行政中心和馬來西亞聯邦法院所在地,但已於1999年遷往吉隆坡以南20公里的布城(行政首都)。目前馬來西亞的36個聯邦政府部門總部中,僅剩4個聯邦政府 ... 於 www.go2cruise.com.tw -

#48.【檳城自由行】檳城古城新玩法!馬來西亞檳城10大景點

檳城 是星宇航空2020首航的目的地之一,隨著這波熱潮,檳城自由行也成為話題。馬來西亞檳城曾多次被評為全球最適宜居城市,其多元的種族、文化、宗教及 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#49.槟城港(MYPEN,Penang)|马来西亚乔治城港口

... 槟岛西部隔马六甲海峡与印尼苏门答腊岛相对。光大为槟城著名地标。乔治市是马来西亚槟城重要港口,是首都吉隆坡和新山市之后的全国第三大城市。 槟城于1786年时被英国 ... 於 www.ufsoo.com -

#50.上海飛往檳城機票: PVG → PEN 最低NT ...

檳城, 馬來西亞(PEN-檳城國際機場). 出發 9月21日. 回程 9月22日. 加訂飯店/住宿. 加 ... 首都國際機場(RMQ→PEK)高雄小港機場到金灣機場(KHH→ZUH)浦東國際機場到首都國際 ... 於 www.expedia.com.tw -

#51.【馬來西亞行政首都】布城

布城是馬來西亞政府建立的新行政中心,通稱太子城。 布城是馬國的行政首都,也是聯邦政府行政和司法機構的所在地。布城是一座計畫城市 ... 於 vocus.cc -

#52.92546 張Penang 圖片、庫存照片和向量圖

... penang. Aerial view of Kek Lok Si Temple, Penang, Malaysia from a drone 庫存照片. 檳城馬來西亞-馬來西亞州。 中文翻譯:檳城島庫存向量圖. 2nd Penang Bridge or ... 於 www.shutterstock.com -

#53.誰說的腔調才道地?走進檳城華人「迅速切換語言」的日常

... 首都吉隆坡、柔佛新山,為馬來西亞第三大城。 Photo Credit: Google Map與作者註解。 檳島面積約293平方公里(比台北市大一點) 。 回到1786年,英國 ... 於 www.thenewslens.com -

#54.從檳城到布拉格的便宜機票

檳城 出發的航班 · 馬來西亞出發的機票 · 槟城出發的便宜來回航班 · 飛往捷克共和國的便宜機票 · 飛往布拉格的便宜來回機票 · 晚鳥航班 · 檳城到首都布拉格的便宜航班. 於 www.skyscanner.com.tw -

#55.【馬來西亞】讓在地人告訴你馬來西亞非去不可的十大理由 ...

吉隆坡是馬來西亞的首都,這裡有全國最繁忙的交通路段,也有近年來越蓋越多、爭相比 ... 馬六甲和檳城的喬治市(George Town)都曾是英殖民時期的海峽殖民地,在2008年 ... 於 www.kkday.com -

#56.馬來西亞 - 全球災害事件簿

馬來西亞 (Malaysia)首都Kuala Lumpur (吉隆坡),地理位置其領土包括亞洲大陸最南端之馬來半島(西馬)以及婆羅洲北部(東馬之沙巴及沙勞越) ... 2017 11月馬來西亞檳城洪災. 於 den.ncdr.nat.gov.tw -

#57.閱讀檳城的前世今生| 郭瓊瑩 - 獨立評論- 天下雜誌

當地的世界遺產組織與有心學者專家經過長期努力,提升了檳城在東南亞乃至全球文化首都 ... 《南國啟示錄》馬來西亞檳城紀錄片將於5月3日(二)晚間10點於公 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#58.檳城喬治市灣景飯店(Bayview Hotel Georgetown)

檳城 喬治市灣景飯店(Bayview Hotel Georgetown). 25A Farquhar Street, 喬治鎮, 檳城, 檳城, 馬來西亞, 10200 ... 新德里及首都區. 印度. 吉隆坡. 馬來西亞. 顯示更多. 於 www.agoda.com -

#59.馬來西亞

... 首都: 吉隆坡. 官方語言:馬來語. 種族: 50.1% 馬來裔. 22.6% 華裔. 11.8% 原住民. 6.7 ... 亦稱檳州,是馬來西亞十三個聯邦州屬之一,位於馬來亞半島西北側。 檳城的城市化 ... 於 pro.k12ea.gov.tw -

#60.喬治市(George Town)- 馬來西亞檳城之旅 - 東南亞

喬治市(George Town)位於馬來西亞檳城(Penang)東北部,1786 年由英國東印度公司建立,以英國國王喬治三世命名,是檳城州的首府,亦是馬來西亞第二大城市。 於 seasia.go2c.info -

#61.北马 - 东方日报

《東方日報》創刊於2002年,總社座落在馬來西亞首都吉隆坡, ... 槟师范学院化学物泄漏10瓶二氢钠不慎打破. 1天前 北马. (槟城10日讯)槟城师范学院 ... 於 www.orientaldaily.com.my -

#62.馬來西亞:吉隆坡•邦喀•檳城•蘭卡威

這次由擅長以最簡潔的方式、卻能深入當地文化的旅行家陽春龍,帶領您進入馬來西亞。本書包含兩個最頂級的馬來西亞渡假規劃── 一:以馬國首都吉隆坡都會觀光為重心, ... 於 m.douban.com -

#63.槟城(马来西亚西北部的联邦州)

槟城 (Penang),亦称槟榔屿、槟州,马来西亚十三个联邦州之一,地处马来西亚西北部。位于槟榔屿岛东北部,马六甲海峡北口,槟榔屿海峡西岸。被槟威海峡分成两部分── ... 於 baike.sogou.com -

#64.(亞航)馬新雙城奇遊~環球影城+樂高樂園5日

帶著輕鬆愉快的渡假心情,集合於機場由專人協辦出境手續後,搭乘客機飛往文化薈萃的馬來西亞首都-「吉隆坡」。 ... 檳城晶露」、紅豆冰和意米水等等。 另外,抽出一些時間 ... 於 www.sunshinetw.com.tw -

#65.馬來西亞- 來自維基導遊的旅行指南

每年農曆新年,馬來西亞的都市,檳城、怡保、馬六甲、吉隆坡、新山,都會張燈結彩 ... (吉打、馬六甲、森美蘭、檳城、霹靂、玻璃市和雪蘭莪,首都吉隆坡和布城) 大馬 ... 於 zh.wikivoyage.org -

#66.馬來西亞不只吉隆坡「檳城好正」報給你知 - 自由藝文

(檳城旅遊局提供)〔記者周幸叡/台北報導〕提到馬來西亞,大家可能先聯想到首都吉隆坡,其實位在西北邊的檳城,也擁有豐富的旅遊元素值得一遊。為了讓更 ... 於 art.ltn.com.tw -

#67.檳城州

州首府喬治市是檳城重要港口,是首都吉隆坡和新山市之後的全國第三大城市。 ... 他將該島重新命名為威爾斯王子島,事因徵得這座島嶼時,適逢王子生日。 馬來西亞檳城極樂寺. 於 www.newton.com.tw -

#68.檳城

中文名:檳城 · 外文名:Penang · 別稱:檳榔嶼 · 所屬地區:馬來西亞 · 下轄地區:東北縣和西南縣 · 人口:160萬 · 地理位置:馬來西亞半島西北側 · 友好城市:中國廈門,印尼棉 ... 於 www.jendow.com.tw -

#69.玩樂交給你安心交給我- 華航東南亞安心假期

馬來西亞檳城Penang ,擁有迷人的自然景觀,以及文化融合的異國風情。首府喬治市 ... 泰國首都,兼具古老氣息與現代風格的城市,擁有熱情活力、藝術創造力。同時也是國人 ... 於 event-1.7to.com.tw -

#70.JCB白金卡機場貴賓室服務

LoungeKey™服務所提供可使用之機場貴賓室. 中國. 上海浦東國際機場; -First Class Lounge(No.73)(Terminal 2); 北京首都國際機場; - ... 馬來西亞. 吉隆坡國際機場; - ... 於 www.tw.jcb -

#71.【馬來西亞】 檳城免費巴士攻略:不花一分交通錢也能走遍喬治 ...

馬來西亞檳城 喬治市向來是外國遊客最喜愛的地方之一,有許多遊客甚至會直接搭飛機直奔檳城而省略過首都吉隆坡。檳城悠閒的城市步調,難怪可多次被國際 ... 於 bishdream.com -

#72.【馬來西亞自由行】吉隆坡行前準備&注意事項篇:推薦自助 ...

馬來西亞 自由行行前準備篇 · 吉隆坡住宿推薦 · 吉隆坡機場到市區交通 · 吉隆坡市區交通 · 馬來西亞八天八夜行程規劃 · 吉隆坡景點推薦 · 馬六甲景點 · 檳城景點. 於 www.bring-you.info -

#73.檳城

... (英語:Penang;馬來語:Pulau Pinang),簡稱檳州,是馬來西亞十三個聯邦州屬之一, ... 檳城距離首都吉隆坡3... 閱讀詳情. https://zh.wikipedia.org/zh-tw/檳城. 照片. + ... 於 travel.line.me -

#74.檳城, 檳城, 馬來西亞10 天天氣預報

大雷雨。 有時會降下大雨和傾盆大雨。 低溫25°C。 多變的東北東風。 降雨機率為100%。 預計有50-75 公釐降雨。 於 weather.com -

#75.馬來西亞| 誠品線上

馬來西亞 :馬來西亞是東南亞最經典的民族大熔爐,擁有豐富的人文和自然資源,像是十足現代化的首都吉隆坡、政治核心的太子城;榮登世界文化遺產的檳城、馬六甲; ... 於 www.eslite.com -

#76.美食景點吃喝玩樂一次掌握!檳城旅遊懶人包。

檳城 古城自由行。經過東馬的沙巴旅遊後,終於有機會往西馬旅遊,馬來西亞除了首都吉隆坡外,檳城是這幾年來相當主推 ... 於 ants.tw -

#77.檳城、蘭卡威懶人包,搭乘星宇航空出發

//檳城、蘭卡威基本介紹// ... 檳城、蘭卡威是位於馬來西亞首都吉隆坡西北方的城市與小島,其中檳城又被稱為馬來西亞的美食之都,多元的人口結構、豐盛的美食文化,以及都市 ... 於 www.promotemalaysia.com.tw -

#78.檳城:「黃金法則」的現代重生

馬來西亞檳城 體現多元文化和宗教互相和平相處, ... 此外,位於馬六甲海峽的沿海城市馬六甲——以及檳城首都喬治城——是大英帝國 ... 於 www.bbc.com -

#79.檳城簽證- 高嘎嘎-必須履行的旅行

若是週末來個小旅行,或是三天兩夜,馬來西亞首都吉隆坡是個不錯的選擇,亞洲最大的廉價航空-全亞洲航空總部就設在馬來西亞,通往馬來西亞票價時常落在來回含稅常常在 ... 於 kaogaga.com -

#80.關於馬來西亞– JVV GROUP

... 檳城,另外就是首都吉隆坡、馬六甲及新山等地區。 馬來西亞氣候. 馬來西亞屬熱帶海洋性氣候,常年溫度23-33 OC,有「四季如初夏,一雨知中秋」之稱. 馬來西亞經濟. 於 www.jvv-group.com -

#81.馬來西亞旅遊指南.超強懶人包一次打包

檳城 美食被當地居民稱為”馬來西亞最美味的佳餚”,關仔角的露天夜市更是品嚐娘惹料理 ... 遊玩馬來西亞行政首都布城周遭景點之餘,可以欣賞各種形狀和大小的熱氣球。活動 ... 於 event.liontravel.com -

#82.马来西亚最干净的城市| 和首都KL完全不一样的感觉| 槟城初体验

来 马来西亚 那么多年了第一次来 槟城 真的是一来就喜欢上了这里喜欢大海和干净喜欢美食和自由真的想在这里多待几天呢 ... 於 www.youtube.com -

#83.馬來西亞主要城市| 吉隆玻,槟城,新山和古晉等

馬來西亞 主要城市有首都吉隆玻,東方之珠檳城(大馬第二大的都會區),新山和依斯干達公主城(大馬第三大都會區的中心區域),古晉,怡保等。 於 www.ijmland.com -

#84.檳城深度觀光|探索多種族文化融合的馬來西亞|私人成團

4 小時的私人觀光行程,讓您探索檳城首都喬治市( George Town )充滿多元文化的街道!您將透過參觀已存在數百年以上的廟宇、清真寺和各式豪宅更了解馬來西亞的多元 ... 於 m.kkday.com -

#85.暢遊馬來西亞4大城7日~馬六甲、吉隆坡、檳城、蘭卡威

途經馬來西亞國家清真寺位於首都吉隆坡市的中心地區,是世界著名的清真大寺、東南亞地區最大的清真寺,是伊斯蘭建築藝術的傑出代表。 【吉隆坡火車總站(途經)】 建於 ... 於 jjtour.com.tw -

#86.檳城- 馬來西亞著名旅遊景點 - 巡遊記

檳城 (英語:Penang;馬來語:Pulau Pinang),簡稱檳州,是馬來西亞十三個聯邦州屬之一,位於馬來亞半島西北側。以檳威海峽為界, 檳城分成檳島和威省兩部分。其中威省的 ... 於 tblog.tw -

#87.檳城一路玩到吉隆坡!爽爽貓推薦4個精選景點

延伸閱讀>>>>馬來西亞新玩法!檳城一路暢遊吉隆坡15個必玩景點Second表示,馬來西亞首都吉隆坡是相當現代感的都市,而檳城則是古色古香的老城區,其中他最推薦如吉隆坡 ... 於 www.bg3.co -

#88.吉隆坡與檳城的劇場巡禮 - PAR 表演藝術雜誌

文化多元的馬來西亞,主要的藝術活動集中在兩地首都吉隆坡與檳城,想一探大馬的表演藝術風貌,適必得造訪這兩大城市。且讓我們帶領讀者,紙上走訪這兩地的重要場館與 ... 於 par.npac-ntch.org -

#89.【2023馬來西亞旅遊攻略】人氣景點、酒店推介、熱門活動及餐廳

西馬包括馬來西亞首都吉隆坡,美食之都和壁畫之城檳城、歐洲人度假勝地蘭卡威和風情小島熱浪島等地,而東馬則是指沙巴州,世界級潛水勝地詩巴丹就在此地。. 熱門目的地. 於 hk.trip.com -

#90.SONY將關閉檳城音響工廠與吉隆坡電視工廠整合 - 鉅亨網

... 馬來西亞的兩處工廠將要進行整合。 該則報導指出,索尼將關閉位在檳城的音響工廠,相關生產也將轉由設在馬來西亞首都吉隆坡近郊的工廠接手。 檳城工廠 ... 於 news.cnyes.com -

#91.槟城州简介— 中华人民共和国驻槟城总领事馆

槟城 州(马来语:Pulau Pinang 英语:Penang)亦称“槟榔屿州”, 地处东经100.19度、北纬5.24度,位于马来半岛西北侧,是马来西亚十三个联邦州属之一,被槟威海峡分成两部分 ... 於 penang.china-consulate.gov.cn -

#92.馬來西亞檳城新南島規劃國際競圖 - 準建築人手札

「BiodiverCity(生物多樣化城市)」 切合馬來西亞對於檳城203的發展願景「Penang 2030 vision」,規劃內容由三個島嶼組成,包括4.6公里的公共海灘、600 ... 於 forgemind.net -

#93.馬來西亞自由行彙整

這次要推薦吉隆坡12大必訪景點給大家,吉隆坡是馬來西亞的首都,除了有便利的交通 ... 【2023馬來西亞檳城住宿】精選12間超人氣檳城飯店,鄰近光大大廈、峇都丁宜,還有 ... 於 celiamrg.com -

#94.中華民國 ... 外交年鑑 - 第 27 頁 - Google 圖書結果

... 首都荷尼阿拉召開「駐亞太地區技術團團長會議」,與會與會人員除有來自駐亞太地區索羅自駐亞太地區索羅門群島、東加、諾魯等八國之八名駐外技術團團長及國合 ... 檳城訪問。 於 books.google.com.tw -

#95.【馬來西亞旅遊】檳城旅遊這樣玩!自由行超推10大熱門打卡 ...

檳城 ,坐落於馬來西亞西北部,馬六甲海峽沿岸,是一座充滿歷史悠久且文化多元的城市。從被聯合國列為世界文化遺產的喬治市歷史區,到壯麗的光大寺、檳 ... 於 blog.settour.com.tw