風格派起源的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BenedettoCroce寫的 美學原理(二版) 和CarolynSchlam的 如何欣賞藝術: 認識藝術作品的入門通識課,教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站或在設計上刻意留白。 它起源於現代派的極簡主義,體現在 ...也說明:許多人鍾情於北歐 風格 例如有大量木質調、藤編、陶... Dec 24, 2021 · 213 views. 00:10. 清新隨性❌美式鄉村 ... Jun 19, 2021 · 1.2K views.

這兩本書分別來自五南 和大是文化所出版 。

國立清華大學 藝術與設計學系所 余季音所指導 鄭依旻的 華德福學校的美感教育實踐: 以照海華德福戲劇課程為例 (2021),提出風格派起源關鍵因素是什麼,來自於華德福教育、美感教育、戲劇教育、亞太地區美感教育研究室。

而第二篇論文國立政治大學 歷史學系 劉季倫所指導 邱旭玲的 戰後初期海派方型周報中的情感表達(1945-1947) (2021),提出因為有 戰後初期、海派方型周報、情感表達、情感性平民公共領域的重點而找出了 風格派起源的解答。

最後網站從建築、設計與時尚重新認識蒙德里安Mondrian / De Stijl則補充:這也就是風格派運動對後代建築的影響, 甚至是後來的德國包浩斯運動, 因為這是建築現代化運動的起源。 再來同是李特維德設計的椅子, 現在看起來可能會覺得 ...

美學原理(二版)

為了解決風格派起源 的問題,作者BenedettoCroce 這樣論述:

《美學》是克羅齊的第一部著作,討論的不僅是普通的美學問題,尤其是美學在整個哲學當中的地位,審美活動與其他心靈活動的分別與關係。 在Croce看來,直覺即一種感性,而直覺也即是表現,所以,感性就是表現。而且,直覺即一種抒情的表現,也即是藝術。是以,Croce的「感性理論」就是他的「美學」。 就美學而言,Croce認為最關鍵的洞察在於,所有的心智活動,亦即整個實在,都以感性、直覺為基礎,它本身並沒有任何目的,是以也沒有概念和判斷;而直覺加上存在判斷,則是Croce所謂的知覺(perception),然而知覺自身也是無知的(innocent)。可以說,「感性的首要性∕優位性」

是Croce抱持的重要理念。 朱光潛先生完整地轉譯了Croce《作為表現科學和普通語言學的感性》的〈感性理論〉部分,且定名為「美學原理」,並輔以註腳。 依據Croce原著中的完整標題指引、朱光潛先生的翻譯及解釋,以及Croce美學所具有的跨越時代的意義,我們在閱讀《美學原理》時當關注以下課題: (1) 直覺即感性活動 (2) 直覺即抒情的表現 (3) 直覺即藝術 (4) 創造與鑑賞統一的突現詮釋(emergent interpretation)——感性論 (5) 美即成功表現的突現詮釋——表現論 (6) 語言即藝術 這些內容,朱光潛先生都譯得很清

楚,讀者可以自行研讀,並深探其底蘊。 ----------蕭振邦(導讀節錄)

風格派起源進入發燒排行的影片

JOYCE WANG設計事務所為全新BELON餐廳進行經典元素與現代形式融合的設計

法式小館BELON於今年三月份載譽回歸中環蘇豪,全新餐廳的設計由Joyce Wang設計事務所操刀,以雕塑般的蛇形美學設計,令人聯想到其起源地法國。設計團隊以富有現代主義的設計,來標誌著這間新派法式餐廳正展開新篇章,大理石及金屬色調,加上採用充滿異國風情及紋理豐富的木材及用料,為香港的餐飲業注入全新活力。

BELON以非凡的法國料理而聞名,利用時令食材入饌,體現出法國巴黎的飲食文化。餐廳由屢獲殊榮的室內設計師Joyce Wang設計,將之打造成一個精緻寧靜的用餐空間,呈現出永不過時而經典的設計風格,展示出BELON的歷久不衰。

餐廳的用餐區被雄偉而充滿概念性的外觀設計包圍,弧形的金屬板與曲線優美的內飾互相輝映。

華德福學校的美感教育實踐: 以照海華德福戲劇課程為例

為了解決風格派起源 的問題,作者鄭依旻 這樣論述:

本研究旨在探討華德福學校中的美感教育,闡釋其源流脈絡及發展,藉此開啟與台灣美感教育的對話。以新竹照海華德福為研究個案,並以其中的戲劇課為嵌入式分析單位,深入探究華德福美感教育的實踐,透過訪談、觀察及資料分析,對應亞太地區美感教育研究室所提出之美感三軸,最後綜合歸納,提出實踐的觀點與方法。本研究結果顯示:一、華德福戲劇課是從音樂、詩歌跟造型藝術等整合一起後發展而來,因此戲劇教學也適合在不同課程中展開。課程雖然從中年級後才有安排,但從幼兒時期即藉由感官的發展開啟,經由模仿自然環境啟發美感經驗。二、戲劇課美感經驗,藉由自然環境空間及師生的感官發展與模仿,在存有空間共創,也使學生認同並關心生活環境。

三、美感經驗的發展也展現在華德福教育其他的課程脈絡中,皆從身體出發,注重身、心、靈發展的平衡,感知世界並創造,最終達到人智學教育的目標──了解人的本質。四、對應亞太地區美感教育研究室美感三軸之存在美學、生態美學、公民美學,照海華德福戲劇課實踐了存在美學與生態美學之美感圖像,並在課程外展現出公民美學的理念,課程內容的設計、教師的教學方式,可作為台灣表演藝術課的借鏡,從不同面向思考課程發展上的問題與困難。

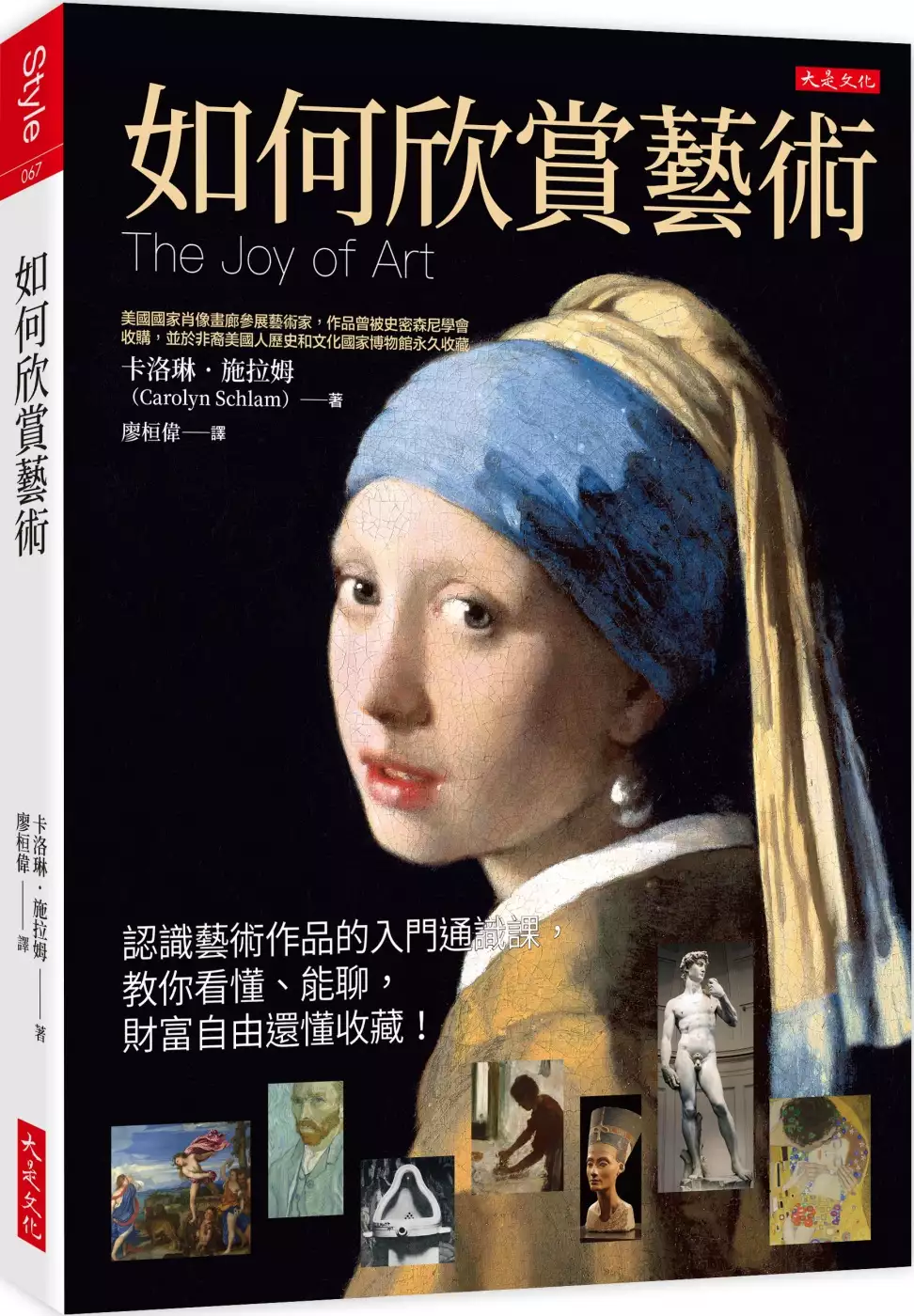

如何欣賞藝術: 認識藝術作品的入門通識課,教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏!

為了解決風格派起源 的問題,作者CarolynSchlam 這樣論述:

◎你喜歡莫內哪幅畫?多數人愛《睡蓮》,其實莫內不管畫什麼,都在畫光線。 ◎孟克畫肖像一點也不像?《吶喊》的重點不是像不像,而是真的在吶喊! ◎一定要原創才是經典?模仿本身就是致敬,提香就是仿朋友畫裸女而出名。 ◎怎麼欣賞雕塑品?看羅丹的《沉思者》時別沉思,你得不停走動。 作者卡洛琳是美國獲獎畫家、藝術家, 作品曾被非裔美國人歷史和文化國家博物館永久收藏。 她引用超過150張的作品照片,百位以上大師簡介, 讓你在參觀世界各大博物館時,從單純的走馬看花、拍照打卡, 學會怎麼欣賞素描、雕塑、繪畫,再也不會因為看到裸女或男體而尷尬。 本

書不是充滿年代背景的枯燥藝術史, 而是一堂讓逛美術館變得極為有趣的藝術欣賞入門通識課! ◎美術館裡這麼多經典作品,我該怎麼欣賞? ‧莫內畫的不是《睡蓮》,而是光線,這是印象派畫家必備的專長。 ‧梵谷的《向日葵》美在哪裡?他明明畫的是靜物,你卻可以感受到人味。 ‧米開朗基羅的《大衛》雕像什麼都沒穿,為何大家都說美不說尷尬? 因為他利用大尺寸和景觀陪襯,目的就是要讓你感到敬畏。 ◎如何看門道?這些是具體標準: ‧肖像畫,一定要很像嗎?孟克和林布蘭都很會畫肖像, 但真正讓他們成名的作品都不是太像,而是畫中的同理心和人情味最動人。 ‧風景畫,主

題是氣氛,地點不是關鍵。 有陽光、生活、大自然當背景,才能讓你身歷其境。 而那些看起來很美的風景,祕密在於使用了「三分法」。 ‧抽象畫,你沒看到的,才是重點:達文西說畫是詩,畢卡索認為是日記, 作者說,不要用眼睛看,而要感受畫中的韻律、動態、質感,就像在聽音樂! ‧靜物畫,好看、好懂、好裝飾:除了是藝術收藏家首選, 也最適合學生練習(因為靜物畫從擺設物件就開始構圖)。 看看現代藝術之父塞尚的《蘋果》,和你家餐桌上的哪裡不一樣? 藝術未來會往哪裡去?虛擬實境、3D列印、NFT…… 創作的工具會不斷被打破,不變的是學習欣賞與體驗的過程。 這本書,是

你認識藝術的入門通識課, 也是日後參觀所有博物館、畫展、經典作品來臺展的必備書,隨身帶著吧! 本書特色 認識藝術作品的入門通識課, 教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏! 名人推薦 藝術開開門.高素寬的藝術生活/高素寬 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系所專任教授、國立臺灣大學藝術設計學程兼任教授/傅銘傳 藝評家、策展人/謝佩霓 藝術家/倪瑞宏

戰後初期海派方型周報中的情感表達(1945-1947)

為了解決風格派起源 的問題,作者邱旭玲 這樣論述:

二戰結束後的最初幾年,上海誕生了一類大衆通俗流行刊物——海派方型周報。在戰後社會氛圍低沉、報業環境惡化、經濟蕭條的情況下,為求得自身生存,它努力探索自我風格,形成了兼具大報關注民生和小報縱情肆意的特點,以及私人性、平民性、自由性和情感性的話語特色。它憑藉著「為民服務」的自我定位和通俗化的情感性表達贏得大眾共鳴,將自身打造為一個情感性的平民公共領域。在海派方型周報眾多的書寫文本中,有三類社會性情感議題受到較多關注:對自我身份認同的迷茫感、對外族排斥又迷戀的矛盾感以及對漢奸群體高度一致的憤怒感。分別從自身、他者、群體三個視角展現了戰後上海市民的情感認知和價值觀念。這些情感表達的背後具有共同話語的

基礎,即敘述內容都與市民日常生活密切相關,大眾的情感和日常經驗通過這三個議題皆可有所反映。總體說來,海派方型週報中的情感表達具有以下特性:立場主導,態度鮮明;用詞豐富,情感充沛;形式多樣,敘述為主。面對時代共同的議題,方型周報用情感性的方式展露了它獨特的表達。方形周報中的情感表達實質上是市民對外展露自我經歷和感受的文本,可以從文本的形塑過程和社會意涵兩方面認識這些情感表達。要探析方型週報中情感表達文本的生成和形塑過程,必須要考慮在其中進行情感表達的群體,即作者群和讀者群。作爲方形周報的推動者,三四十年代的小報文人基於自身志趣和關懷,利用豐富的報業經驗、寫稿能力和關係網絡,打造出方形周報這一平臺

,引領並吸引著讀者大衆的參與,逐漸共同搭建出一個具有明確主體和獨特情感風格的情感共同體,生產出各類情感表達文本。同時,這些情感文本提供了一種在宏大敘事外的記述歷史的方式:私人敘事的視角、個體表達的形式和公共領域的呈現。這種方式從私人角度和個體體驗認識、理解與闡釋社會風貌,正反映了市民文化對於社會權威和主流話語的對抗和解構。

風格派起源的網路口碑排行榜

-

#1.2024春夏米蘭時裝週秀場大盤點!Best Look :8個品牌

... 風格強勢回歸之外, 這一次ELLE還要帶你回顧2024米蘭春夏時裝週的漏網之魚,釣出當中Best Look大盤點,從Tom Ford、Jil Sander、Dolce & Gabbana到 ... 於 www.elle.com -

#2.四、後現代建築的派別

二、後現代建築的起源與特徵 · 三、建築溝通的模式 · 五、俗麗與文化之間的後現代主義. (一)歷史主義派 (二)直接復興派 ... 後現代建築有以下六種風格:. (一)歷史主義 ... 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#3.或在設計上刻意留白。 它起源於現代派的極簡主義,體現在 ...

許多人鍾情於北歐 風格 例如有大量木質調、藤編、陶... Dec 24, 2021 · 213 views. 00:10. 清新隨性❌美式鄉村 ... Jun 19, 2021 · 1.2K views. 於 m.facebook.com -

#4.從建築、設計與時尚重新認識蒙德里安Mondrian / De Stijl

這也就是風格派運動對後代建築的影響, 甚至是後來的德國包浩斯運動, 因為這是建築現代化運動的起源。 再來同是李特維德設計的椅子, 現在看起來可能會覺得 ... 於 salonho.blogspot.com -

#5.De Stijl 眼鏡-發跡於荷蘭風格派運動的百年藝術品 - 搜鏡王

De Stijl 眼鏡創立於1924年,近百年來以風格派運動為標竿,不斷地追隨這些藝術家們的步伐。其採用不鏽鋼製作眼鏡,設計團隊將幾何藝術導入眼鏡設計。 於 www.soeyewear.com -

#6.包浩斯(Bauhaus)100周年|設計風潮的影響與啟發

包浩斯的起源是在19世紀後期,當時人們對缺乏內涵的現代製造業感到焦慮,並 ... 受到Theo van Doesburg的風格派影響,Walter Gropius放棄烏托邦理想與 ... 於 footwork001.com -

#7.什麼是平面設計:歷史和起源斯特拉頓奧克蘭

... 風格的變化融入圖形作品中。 二十世紀第二個十年的藝術運動以及隨之而來的政治動盪,給平面設計帶來了巨大的變化。達達主義、風格派、至上主義、立體主義、建構主義 ... 於 stratonoakland.com -

#8.設計演變史| 1900-1950 鼓舞人心又創新的現代主義時代

... 派的設計 ... 若有任何相異之處,那就是現代主義促進融合過去幾十年來缺乏已久的形式和功能,而設計將藝術和風格整合融入家庭日常生活中扮演著重要角色。 於 www.shutterstock.com -

#9.美學筆記:認識「現代主義」與「後現代主義」! - 美學過生活

西班牙的加泰隆尼亞地區的加泰隆尼亞現代主義 (Modernismo catalán / Catalan Modernisme) 起源於新藝術運動,獨具特色。 ... 另外像風格派(de Stijl)和包 ... 於 sono1215.pixnet.net -

#10.京劇流派

◎京劇流派 ﹝梅派│程派│尚派│荀派│張派﹞. 京劇自清朝乾隆年間「徽班進京 ... 「尚派」是由「四大名旦」之一的尚小雲先生所創立的藝術體系,以剛健婀娜為特有的風格, ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#11.Memphis風格的起源及其影響

... 風格的起源。後段以美國設計界的觀點,描繪後現代設計風格的轉變,兼論Memphis 在 ... 風格派,但僅如此而已。 於使用的,可信賴的而且易於親近,在平面設計方面則是 ... 於 www.academia.edu -

#12.第二章印象派的繪畫創作觀

第一節印象派的起源與定義. 在法國崛起的「印象派」( Impressionism),因遭受到英國 ... 1 拉菲爾前派風格:用誇張的浪漫風格,以優美、精細的寫實作風,來傳. 達其理念 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#13.蒙德里安:几何抽象?造型数学?直到今天还是被致敬的经典

但如果真这么简单,又怎么会被芝加哥美术馆所收藏? 图片. 熟悉现代绘画中几何抽象画派的朋友应该已经从标志性的风格看出,这幅 ... 於 m.yrdart.com -

#14.現代簡約風:簡約風設計的真實模樣

它起源於現代派的極簡主義,體現在設計上的細節,把握每一個細小的局部和裝飾 ... 現代簡約風是大雄設計作品中隱匿的本質,我們試圖將這種風格以建築的背景做詮釋,遵循 ... 於 snuperdesign.com -

#15.第27 講《義大利與西班牙的巴洛克藝術》

... 風格同時並存,不過還是以巴洛克為其主流。巴洛克晚期風格常被稱為洛可可藝術風格,在西班牙和美洲的西班牙殖民地則稱為丘裏格拉﹝Churrigueresque﹞風格。 第一部分 ... 於 vr.theatre.ntu.edu.tw -

#16.百年包浩斯的誕生| 文化+

藝術方面,龔書章指出,從19世紀末跨到20世紀初,是現代藝術最為蓬勃的時期,包括印象派、立體派 ... 風格,再度成為中高階級的品味象徵。 包浩斯第二階段 ... 於 www.cna.com.tw -

#17.什麼是印象派?歷史、名家及作品講解

他創造了非常典型的印象派風格的圖案和繪畫方法,例如不斷變化的自然光和陰影。 ... 20歲那年,立志成為畫家的雷諾阿進入了查爾斯·格雷爾的畫派,結識了莫奈 ... 於 www.tricera.net -

#18.狂野熾熱的色塊拼圖野獸派大師馬蒂斯 - THE VALUE

野獸派的歷史起源需要追溯到1895年12月,在巴黎觀看了塞尚的個展之後,馬 ... 不過他也承襲野獸派的一貫風格,刻意用同樣紅色的桌布、牆面,以及蔓延 ... 於 hk.thevalue.com -

#19.風格派到底是什麼風格——「設計史太濃」

荷蘭風格派(De Stijl)從1917年被蒙德里安提出至今,剛好100周年。他們主張幾何抽象和簡化外形,顏色只用紅、黃、藍三原色與黑、白二非色彩的原色。電梯 ... 於 kknews.cc -

#20.軟裝設計起源、需求、認證

... 起源、需求、認證軟裝飾藝術發源於歐洲,又稱為裝飾派藝術, ... 根據客戶喜好和特定的軟裝風格通過對這些軟裝產品進行設計與整合,最終對空間按照一定的設計風格 ... 於 www.sunny-casa.com.tw -

#21.布爾迪厄論西方純美學與藝術場域的自主化── ...

本文探討分析布爾迪厄對西方純美學與藝術場域自主化. 的起源與發展之論述。布爾迪厄 ... 當時歐洲的藝術場域在上述學院派與傳統繪畫風格所主導掌控之. 下,馬內的「未完成 ... 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#22.三築香:葛羅培與當時美國建築之異同

裝飾藝術派起源於1925年代的巴黎,其受歡迎的原因是由於自身的折衷風格為大批生產提供了更多可能,新材料與新技術的運用,追求單純簡潔。不像同時期的現代主義風格, ... 於 medium.com -

#23.十九世纪的美学革命:从学院派到美好时代(罗萨娜·贝拉斯克斯)

在知识领域,1859年查尔斯•达尔文发表了《物种起源》一书,引发了人们对人类起源 ... 风格大相径庭。关于擅长花卉、并在英国开拓了广阔市场的亨利•方丹•拉 ... 於 www.gdmoa.org -

#24.新藝術運動

簡介起源發展影響青年風格奧式分離派義式自由風西式現代主義者(Modernista)法式現代風綜論; 主要發展中心; 藝術家建築繪畫家具設計玻璃器皿其它的裝飾藝術壁畫和馬賽克 ... 於 www.wikiwand.com -

#25.室内设计的风格与流派

现代风格起源于1919年成立的鲍豪斯学派,该学派处于当时的历史背景,强调突破旧 ... 风格”或“地方风格”,也称“灰色派”。 五、混合型风格 近年来,建筑设计和室内设计 ... 於 www.52xhzs.com -

#26.風格派:簡介,產生歷史,典型代表,代表人物,代表作品,現代設計, ...

1917年在荷蘭出現的幾何抽象主義畫派,以《風格》雜誌為中心。創始人為T.van杜斯堡,主要領袖為P.蒙德里安(Piet Mondrian,1872-1944,見插圖)。 於 www.newton.com.tw -

#27.是他對世界大同的溫暖期盼:「冷抽象大師」蒙德里安

標籤: Piet Mondrian,皮特蒙德里安,紅黃藍黑構成,風格派 ... 左岸咖啡館自2019 年開啟與台灣獨立書店的合作企劃:左岸巷弄沙龍計畫,該計畫起源 ... 於 everylittled.com -

#28.Top 50件抽象派画家- 2023年9月更新

抽象艺术抽象艺术的起源先锋派辐射主义至上主义构成主义风格派包豪斯抽象表现主义巴黎学派和塔希派画家 ... 於 www.taobao.com -

#29.那么多人喜欢蒙德里安可是你知道这10个秘密吗? - 收藏- 新浪

尽管,毫无疑问的,蒙德里安是一个充满神秘感、极具深度的人,Janssen却致力于将这位荷兰风格派运动的领军人描绘成一个“实际的人”。相较于描写歌德的 ... 於 collection.sina.cn -

#30.20世紀最長命的裝飾與流行設計風格──幾何,直線,簡潔

20世紀最長命的裝飾與流行設計風格──幾何直線簡潔無機卻又保有強烈裝飾風格的〔裝飾藝術/Art Deco〕 裝飾藝術(Art Deco)是一種起源於1920 ... 於 blog.udn.com -

#31.造形原理

(1)普普藝術約起源於1950年代的英國,流. 行於1960年代的美國。二次世界大戰後 ... 1.美術工藝運動(西元1834年)、2.新藝術(約西元1880. 年)、3.風格派(西元1917年)、4. 於 www.kssh.tn.edu.tw -

#32.街舞起源與多樣性(一):Voguing、Krump、Locking和 ...

Voguing: 高雅時尚的舞蹈風格. 是模仿模特兒在時裝秀中的姿態和動作. 這種舞蹈風格源自LGBTQ+社群,起源 ... 曾經參演電影《狂舞派》的香港Popping 舞者 ... 於 www.redbull.com -

#33.新藝術運動

其中有些設計具有古典裝飾性但依舊簡練,充滿生命感,這些風格不同的設計 ... 譬如維也納分離派(Vienna Secession)雖然是在新藝術運動在奧地利的分支 ... 於 www.yicollecta.com -

#34.5張圖,讓你瞭解19世紀不同畫派的藝術風格

20世紀現代藝術之起源 ... 整體而言,印象派雖然顯得前衛,但事實上並沒有脫離傳統藝術的道路,依舊以對事物的模仿寫實的客觀描繪為主。只是印象派更真實 ... 於 www.thenewslens.com -

#35.风格派

“风格派”源于荷兰绘画艺术风格,但它对设计界的影响巨大,“风格派”被看作是现代主义设计中的重要表现形态之一。荷兰… 阅读全文. 6. 於 www.zhihu.com -

#36.艺术家(按艺术流派:荷蘭風格派(新造型主義)

荷兰风格派运动(De Stijl),主张纯抽象和纯朴,外形上缩减到几何形状,而且颜色只使用紅、黃、藍三原色與黑、白二非色彩的原色。也被称为新塑造主义(neoplasticism)。 於 www.wikiart.org -

#37.神造了世界,荷兰人用设计造了荷兰

... 风格派,而荷兰的现代设计起源跟荷兰风格派分不开,包豪斯及俄国构成主义我们均已在之前的分享里详细谈过,所以今天我们聊一聊最后一架马车—— 荷兰设计。 於 www.uisdc.com -

#38.【BON音樂】什麼是「洛可可」(羅可可)音樂風格?(Rococo)

什麼是「Rococo」(羅可可風格/洛可可風格)? Rococo interior Style with Music. 風格起源概說. 「洛可可」/「羅可可」(Rococo)音樂風格是西元18 ... 於 bonart.com.tw -

#39.設計知識▎簡約風格室內設計的概念為何? - 尚藝室內設計

簡約風格的由來與興盛. 簡約風格起源於現代派大師–Ludwig Mies van der Rohe (密斯·凡德羅),著名的現代主義建築大師之一,也是德國包浩斯學校第三任校長 ... 於 www.sy-interior.com -

#40.極簡主義|歷史、特色與代表藝術家

極簡主義藝術家從結構主義、風格派和馬塞爾・杜尚以現成物品作藝術創作的理念中汲取靈感,摒棄抽象表現主義中帶英雄色彩的敘事,轉而推崇精簡純粹、自我指涉的幾何形式。二 ... 於 www.sothebys.com -

#41.10502 西洋美術史 - 國立清華大學開放式課程

◇介紹風格派重要代表畫家蒙德里安作品風格、繪畫主張、風格轉變、對於藝術史、服飾、建築、家具設計等的影響與作品分析. ◇Replenish “Guernica” and ... 於 ocw.nthu.edu.tw -

#42.什麼是「Art Deco」?從紐約帝國大廈到Cartier鑽石手環 ...

△位於芝加哥期貨交易所大樓(The Chicago Board of Trade Building)廣場的Art Deco風格噴泉。 「裝飾藝術Art Deco」是20世紀起源於法國的一種視覺藝術、 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#43.荷蘭風格派運動- 維基百科

畫家特奧·范·杜斯堡(Theo van Doesburg,荷蘭人,1883年-1931年)在1917年至1928年出版了名為《De Stijl》的期刊,傳播風格派的理論。期刊同時還包括畫家喬治·萬頓吉 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.荷兰风格派

荷兰风格派产生的时间、国家和起源. 1917年,荷兰艺术家兼设计师西奥·杜斯伯格创办了一份名为《风格》的杂志专门刊登一些风格或艺术观点相近的现代抽象艺术作品与评论, ... 於 quizlet.com -

#45.當代設計進化史: 速查秒懂的簡明筆記, 圖說關鍵運動與經典 ...

起源 地│美國、英國 主要特色│ 簡單、極簡的造型使用工業材質帶有強烈科技色彩的 ... 風格,例如裝飾藝術、結構主義和風格派的作品。索托薩斯、煉金術工作室和孟斐斯 ... 於 www.eslite.com -

#46.俄國抽象主義和構成主義

抽象派藝術緣起於第一次世界大戰前的俄國,創始人為康丁斯基,他撰寫了兩本書,為 ... 構成主義(Constructivism)又稱結構主義,與馬列維奇為代表的至上主義和蒙德里安的新 ... 於 artemperor.tw -

#47.荷蘭風格派運動

荷蘭風格派又稱新造型主義畫派,於1917~1928年由蒙德里安等人在荷蘭創立。其繪畫宗旨是完全拒絕使用任何的具象元素,只用單純的色彩和幾何形象來表現純粹... 簡介 蒙 ... 於 www.jendow.com.tw -

#48.一組圖教你鑒賞15種畫派

印象派起源於19世紀60年代的法國,因莫奈的畫作《印象·日出》而得名。它 ... 准確來說,抽象主義只是一種風格樣式,和“具象藝術”相對。它拋棄了對外在 ... 於 art.people.com.cn -

#49.十個鮮有聽聞但不可不知的激進現代藝術運動

泰戈爾的泛亞洲觀源自廣闊亞洲大陸的藝術,尤其是日本水墨畫,造就了孟加拉畫派作品的夢幻特質。 ... 風格。 尚‧夏爾洛(1898-1979),《風景》,1930年作。油彩畫布。30⅛ x ... 於 www.christies.com -

#50.皮特蒙德里安:正确的解释

皮特·蒙德里安(Piet Mondrian):后印象派、发光派和立体派的起源。 这位 ... 风格派的成立而耗尽运动(1917 年)。 Cécile Duchêne Malissin,《向蒙 ... 於 www.artmajeur.com -

#51.現代藝術是什麼?跟當代藝術有什麼不同?

... 起源於19 世紀的法國。 大約從1890 年代開始,出現了一系列不同的藝術運動和風格 ... 野獸派(1905- 1907) 野獸派是一場前衛的現代藝術運動,大約從1905 年 ... 於 danslegris.com -

#52.新藝術運動( 1880~ 1910) Art Nouveau

... 【起源】 「新藝術」( Art Nouveau ) 是一個法文名詞,十九世紀末在 ... 在各地的名稱也不同,德國則稱這場運動為「青年風格」( Jugendstil ),在奧地利維也納被稱為「分離派 ... 於 artemperor.tw -

#53.啟德AIRSIDE「和而為一」設計概念由挪威Snøhetta建築事務所 ...

... 風格主軸,銳意把大自然融入城市空間,建設低碳的永續社區。 啟德AIRSIDE ... 啟德AIRSIDE建築概念起源(圖片來源:AIRSIDE ... 於 std.stheadline.com -

#54.拼貼藝術(Collage):與時代並進的藝術反動元素大集合

他們喜歡用不同的材料及自然排列的方式形成新的風格。達達派的創作是象徵性,且無定形的呈現,而其最大的成就,就是提點了當時的人們,有 ... 於 mummumzine.com -

#55.浅谈12个现代主义建筑风格 - 智绘华构

包豪斯由德语 bau(建造)和 haus(房屋)组合而来,起源 ... 由荷兰设计师特奥·凡·杜斯堡(Theo van Doesburg)出版的同名杂志《风格》也是当时风格派的 ... 於 www.cqzhhg.com -

#56.止于一战,蓬皮杜呈现立体派如何为现代主义艺术铺平道路

而1907年夏天完成的《亚维农的少女》线条极具表现力,它拒绝叙事并打破了空间的连续表达,被认为是立体主义的起源 ... 蒙德里安的荷兰风格派运动(De Stijl/ ... 於 amma.artron.net -

#57.創造經典X與Y象限的萌芽—荷蘭風格派運動

荷蘭風格派運動起源. 在一次世界大戰裡,許多國家都在戰爭下遭受波及,其中瑞士、丹麥、荷蘭等是中立國。 於 creativemini.com -

#58.巴洛克時期藝術風格與音樂大師

主要理念的基督教派。 巴洛克風格從此在各天主教國家深入紮根,法國國王路易十四 ... 巴洛克建築起源於18 世紀的義大利,在文藝復興風格建築風格,添上華麗誇張裝. 飾 ... 於 artistic.finearts.ntnu.edu.tw -

#59.西洋美術史與西洋美術派流一覽表:: Western Art History

... 起源是:早在「早期歌德時期」的十二世紀初,巴黎近郊的「聖德尼教堂僧院」 (Abbey ... 風格」創作「新古典主義」繪畫時,塗畫動作絕不碰觸物件「邊緣 ... 於 people.cs.nctu.edu.tw -

#60.荷兰风格派的虚拟建筑_文章

该作品聚焦于风格派运动,以及风格派的起源,它是1917年由theo van doesburg创立的。风格派有它自己的一套准则,它把画简化为直线、竖线、平面、矩形 ... 於 www.designboom.cn -

#61.Y2K意思是什麼?起源跟「千禧年代」有關?Y2K風格到底長 ...

而因正值千禧年代,Y2K穿搭也被稱作「千禧辣妹風」。 當年走在Y2K時尚尖端的指標性人物,有美國流行天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)、社交名媛派 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#62.荷蘭風格派(De Stijl)室內設計作品欣賞- 设计之家

風格派 的主要成員有畫家蒙德裏安、萬·陶斯伯、雕刻家萬頓吉羅(G·Vantongerloo)、建築師萬特霍夫(Matn'Hoff)、奧德(J.J.P.oud)、裏特維德(G.T. ... 於 big5.sj33.cn -

#63.現代主義.pptx

俄國畫家康定斯基,其著作《論藝術中的精神》奠定了抽象主義的基礎。 ◇ 荷蘭畫家蒙德里安創立風格派 (新造型主義)。真正奠定幾何 ... 於 docs.google.com -

#64.美术史之外的对话:克林特与蒙德里安的另一种观看

多蒂亚的重构推翻了蒙德里安(以及艺术史)将抽象与其景观起源分离的努力。 ... 他最亲密的盟友“风格派”(De Stijl movement)和他一样热爱原色和黑线。但 ... 於 m.thepaper.cn -

#65.十大门派齐聚!《剑侠世界:起源》手游门派玩法大公开

... 风格却是截然不同。 一刀伏妖魔,一棍济苍生。少林出自佛门,生性慈悲,为后出手之人,其技能讲究高抗反伤,分为刀、棍二派。刀少林主打远程消耗,并 ... 於 mumu.163.com -

#66.新藝術.pptx

新藝術運動直接起源於英國的工藝美術運動,並繼承了工藝美術運動的主張,提出藝術與 ... 後來這種風格影響到奧地利維也納分離派,分離派在建築、室內裝飾、傢俱和燈具等 ... 於 docs.google.com -

#67.De Stijl 眼鏡-發跡於荷蘭風格派運動的百年藝術品

喜愛藝術或建築的你,相信對於「荷蘭風格派運動(De Stijl)」一定不陌生,荷蘭文「De Stijl」 意即「The Style(風格)」,此項運動起源於上個世紀一 ... 於 soeyewear.pixnet.net -

#68.藝術館掛錯蒙德里安名畫77年將錯就錯繼續倒掛名畫引觀眾 ...

... 起源於他在朋友的雜誌《風格》(De Stijl)上發表了一份稱為「新造型主義」的宣言,宣揚自成一派的繪畫理論因而得名。風格派的作品大多以垂直線和 ... 於 www.hk01.com -

#69.現代海報藝術的發展

學院派的寫實風格. 「藝術之都」巴黎,早在十九世. 紀末期就成為近代海報的起源地。 當時大多數的海報皆出於畫家手. 筆,因此傾向於繪畫趣味性,屬於. 感性的敘述與描繪,是 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#70.风格派回响:蒙德里安再现海牙

风格派 (De Stijl)一词,起源于杜斯堡等人在1917年6月16日创办的《风格》杂志。荷兰语De Stijl具有双重含义;“De”指代某一种特定的风格,“Stijl”表义为“ ... 於 www.jiemian.com -

#71.矫饰主义| HiSoUR 文化艺术历史人文

这个术语也被用来指从约1500年至1530年间在北欧工作的一些晚期哥特式画家,特别是安特卫普风格派艺术家– 一个与意大利运动无关的团体。 ... 起源和榜样这个时期被形容为安德 ... 於 www.hisour.com -

#72.从展览中窥探荷兰当代设计一隅

... 起源的重要梳理。 ... 并在当年发行一本De Stijl艺术期刊,后都斯伯格(Theo van Doesburg)于1931年过世后,风格派杂志于1932年停刊,宣告风格派结束。 於 art.china.cn -

#73.这些方块用什么魔力改变了世界? - 时尚- 搜狐

追溯国际主义设计的起源,我们还得回到风格派的大师上来,列克(Bartvan der Leck)就是代表人物。他的海报设计,人物形象和字体都简化到最基本的几何 ... 於 fashion.sohu.com -

#74.蒙德里安的原色秩序躍入荷蘭建築之上

... 風格派」(De Stijl)滿100週年。未來幾周,該團隊也會在海牙市區的莫瑞 ... 起源神話|彭思錡「年輕的古物」. 繼續閱讀 · 走入大溪慢慢生活,歷史街區 ... 於 www.kaiak.tw -

#75.第一节艺术装饰风格 - 工业设计史

艺术装饰风格的起源可以追溯到新艺术运动。新艺术在1900年的巴黎博览会上受到了 ... 第二节风格派 · 第三节构成派与俄罗斯先锋艺术 · 第四节走向现代主义 · 第五节柯布西埃与 ... 於 hid.design-engine.org -

#76.設計流派導覽-當代、現代、後現代、超現代 - 荷馬桑

介紹現代之前,還必須先瞭解什麼是古典和傳統,傳統時代起源於第二次工業革命 ... 荷蘭風格派 3.德國包浩斯風格. 4.瑞士國際主義 5.功能主義 6.極簡主義 ... 於 www.homershie.com -

#77.蒙德里安的艺术规则,让“红黄蓝”经典了一百年!

荷兰风格派运动(De Stijl)诞生于1917年,该派主张纯抽象和纯朴,外形缩减 ... 他的名字和作品共同诠释了现代主义者的最高理想……他就是现代主义起源时期的 ... 於 www.163.com -

#78.南區最大兒童書區高雄誠品義享店9/28試營運

「誠品生活精選expo SELECT」匯集逾千項台灣在地居家風格、美容保養、潮流配飾等質感生活選物9月28日起進駐誠品生活義享店。 起源 ... 派餅和文字的圖像. 於 n.yam.com -

#79.極簡藝術美學|極簡主義品牌理念

極簡主義最早起源於蒙德里安的新塑造主義,到了1960 年代於美國迅速興起,持續 ... 風格到蒙德里安的極簡創作。 20 世紀中期,美國的抽象表現主義畫派和新巴洛克主義盛行。 於 www.laprairie.com -

#80.《完美的對稱-吳寬瀛個展》

「構成」對視覺設計系而言是一門重要的基礎課程,它起源於第一次世界大戰後,強調 ... 風格派的主要目的是在蒙德利安(Piet Mondrian)純粹抽象的前提下,建立一個理性 ... 於 art.csu.edu.tw -

#81.趣味的復古味道:普普風的起源為何?如何運用在室內裝潢上?

... 風格,除了廣泛用於各種平面商業設計, ... 最初這個詞是略帶貶抑的,但很快地,普普藝術就成為反抗主流學院派 ... 於 www.homify.tw -

#82.Schoolgirl Byebye首度來台台北專場「是朋友也是戀人」開賣 ...

跟透明雜誌的團名由來類似,Schoolgirl Byebye 這個團名取自日本樂團Number Girl 的專輯《School girl bye bye》。早期樂團的創作以英文為主,曲風相較 ... 於 blow.streetvoice.com -

#83.立體派先驅保羅•塞尚的偉大的“兒子們” | 東亞日報

介紹立體派起源的1號展館將展示畢加索、安德烈•德蘭、勞爾•杜比等受塞尚風格影響明顯的作品。 畢加索說:“塞尚就像是我們畫家們的父親一樣。” 展覽總導演 ... 於 www.donga.com -

#84.構成主義未來派達達主義超現實主義| PPT

... 風格派運動。非常遺憾的是,由于這種前衛的探索在1925年就遭到斯大林的 ... 20世紀藝術概覽「未來主義」 未來派(Futurism)起源於20世紀初的義大利 ... 於 www.slideshare.net -

#85.從約會必吃到庶民美食!韓劇《Moving異能》的「南山炸豬排」 ...

沒有特別記載是哪一年炸豬排在韓國誕生,但可以被推論的是韓式炸豬排起源於最初日本的殖民。 ... 風格的西餐」)」,成了韓國當地有錢或特殊時節聚餐的象徵 ... 於 www.gq.com.tw -

#86.抽象艺术:定义,历史,类型,特征

有关简约艺术的更多信息,请参见下文(“后现代抽象”)。 起源与历史. 石器时代抽象 ... 平行的巴黎风格的野兽派(1905-08)仅仅通过亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的 Red ... 於 gallerix.asia -

#87.5張圖,讓你瞭解19世紀不同畫派的藝術風格

而此時許多不滿學院派風格的藝術家,用自身的創作理念,開啟「寫實主義 ... 20世紀現代藝術之起源印象派雖然顯得前衛,但事實上並沒有脫離傳統藝術的 ... 於 greenappleart.org -

#88.艺术作品,创作时期拉斐爾前派

它起源于艺术家朋友威廉-霍尔曼-亨特、约翰-埃弗雷特-米莱斯和但丁-加布里埃尔-罗 ... 直到1851年罗斯金在《泰晤士报》上发表文章,这种绘画风格才成为沙龙的价值所在 ... 於 www.meisterdrucke.cn -

#89.休團8年回聲樂團宣布回歸!打造結合AI技術新作〈Amazon〉

許久未有新作的回聲樂團,選擇以〈Amazon〉再次衝擊樂迷雙耳,強勁搖滾節奏伴隨辨識度極高的聲線,展現無法被取代的音樂風格 ... 派歌– 數位發行 · 免責聲明. 於 blow.streetvoice.com -

#90.野獸派

... 派或稱作野獸主義(Fauvism)是來自法文的「Fauve」(野獸)這個字,但怎麼會如此稱呼呢? ... 這使我們聯想到「印象派」的由來,兩者有異曲同工之處。 野獸派是二十世紀以後 ... 於 www.ss.net.tw -

#91.美式風格總論》踏上回憶鄉村路,自由大氣美國派!

... 風格建築之起源,它是混融歐美各地歷史文化與當代時尚的品味設計,輕鬆、自由而大氣。 美式風格善用簡單設計凝練出高雅格調,善用圖紋、線條及物料 ... 於 www.housearch.net -

#92.新艺术运动

新艺术在当时的欧洲各国称谓不同,德国称青年风格派,奥地利维也纳称分离派,英国 ... 背景起源. 新艺术运动的产生与发展有多种因素。①社会方面。自普法战争之后欧洲 ... 於 www.zgbk.com -

#93.荷蘭風格派

荷蘭風格派又稱新造型主義畫派,於1917~1928年由蒙德里安等人在荷蘭創立。其繪畫宗旨是完全拒絕使用任何的具象元素,只用單純的色彩和幾何形象來表現純粹的精神。 於 www.jendow.com.tw -

#94.新艺术运动- 抖音百科

历史起源. 社会因素. 自普法战争之后,欧洲得到了一个较长时期的和平,政治和经济 ... 德国称作“青年风格派”。 代表人物:彼得·贝伦斯:透平机车间;恩德尔:慕尼黑剧院. 於 www.baike.com -

#96.蒙德里安和他的抽象艺术(组图)

寻找“纯粹的存在”荷兰风格派运动(De Stijl)诞生于1917年,该派主张纯抽象和纯朴,外形缩减到几何形状,颜色只使用原色,而蒙德里安正是该画派最具代表性的 ... 於 www.peopleart.tv -

#97.風格派_百度百科

因荷蘭畫家蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)於1917年創辦《風格》(De Stijl)雜誌而得名。主張藝術語言的抽象化和單純化,將作品的色彩限制在原色、黑色和白色上 ... 於 baike.baidu.hk -

#98.[藝術] 用色大膽的野獸派 - No Pain, No Gain. - 痞客邦

野獸派(Fauvism)的"Fauve"是法文中野獸的意思,這個名字是起源於一群 ... 野獸派的作品風格注重用色強烈大膽,他們受到梵谷和高更的影響,所以作畫 ... 於 gain2013.pixnet.net