雕刻作品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(瑞士)海因里希·沃爾夫林寫的 古典藝術:意大利文藝復興導論 和朱怡芳的 文化密碼:亂世藏金,盛世藏玉──中國玉文化都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Top 10萬件雕刻作品- 2022年12月更新- Taobao - 淘寶也說明:去哪兒購買雕刻作品?淘寶爲你精選了10萬+件雕刻作品相關的熱賣商品,歡迎瀏覽最新商品圖片、價格、品牌、評價等信息。

這兩本書分別來自北京大學 和崧燁文化所出版 。

世新大學 數位多媒體設計學系 張宇晴所指導 高雪萍的 數位雷雕科技應用於傳統剪紙技法之創作研究-以《The Monsters of Abandoned》光影立體書為例 (2021),提出雕刻作品關鍵因素是什麼,來自於剪紙藝術、傳統文化、數位科技、雷射切割、立體書。

而第二篇論文國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 賴志彰所指導 劉靜倫的 蔡德太師傅鑿花匠藝之研究 (2020),提出因為有 蔡德太、鑿花、匠師、傳統工藝的重點而找出了 雕刻作品的解答。

最後網站【 臺灣工藝之家】臺灣頂級木雕大師作品特色介紹(一)則補充:日方的要求非常嚴格,作工十分精細的黃紗榮,不僅在此練就了一身實力,也學到了如何保持原木色澤,並使其散發特有香味。 1994年先轉行到木匾雕刻,開始雕刻作品並參加各類 ...

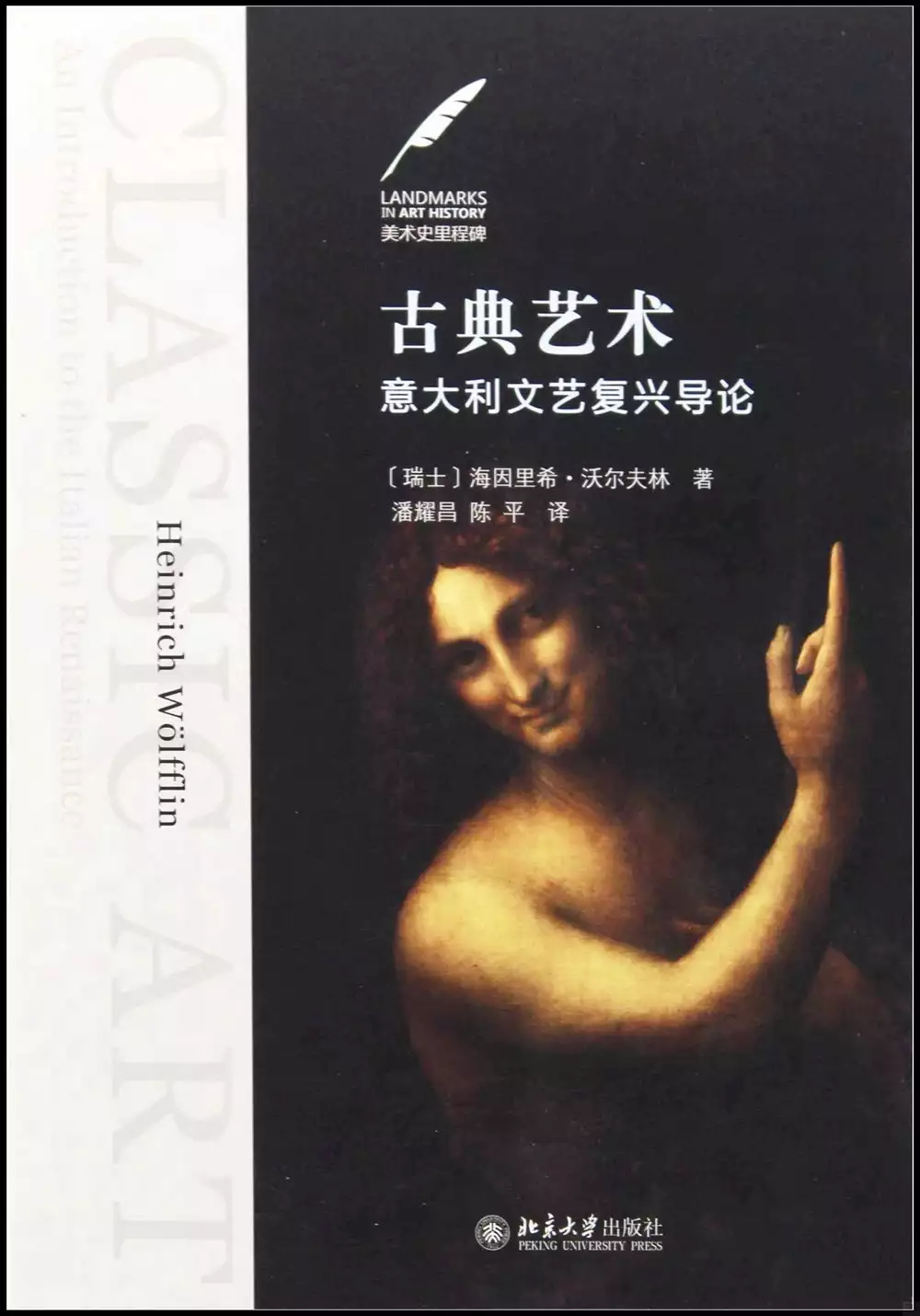

古典藝術:意大利文藝復興導論

為了解決雕刻作品 的問題,作者(瑞士)海因里希·沃爾夫林 這樣論述:

海因里希·沃爾夫林(Heinrich Wlff lin,1864—1945),雅各布·布克哈特的學生和繼承者,瑞士巴塞爾大學藝術史教授,一位開拓性的藝術批評家。他採用了一種新穎而嚴密的科學研究方法,通過形式分析來欣賞藝術作品。他教我們怎樣去看一幅畫,並創造了一套將我們所見記錄下來的語彙。《古典藝術》首版于1899年,是沃爾夫林最早運用這種方法的著作之一,也被貢布里希評價為他最好的藝術史著作。本書討論了意大利文藝復興時期的主要大師——萊奧納爾多、米開朗琪羅、拉斐爾、巴爾托洛梅奧修士、安德烈亞·德爾·薩爾托的作品,並對盛期文藝復興藝術若干主導性原則進行了闡釋。作為這一時期藝術的鑒賞手冊,《古典藝術

》是不可超越的,因為它將嚴謹的方法與對那些不易分析的品質的敏銳感覺力結合了起來。本書包括赫伯特·里德撰寫的序言,並收入了正文所論及的近200 件繪畫與雕刻作品的插圖。海因里希·沃爾夫林(Heinrich Wlff lin,1864—1945),雅各布·布克哈特的學生和繼承者,瑞士巴塞爾大學藝術史教授,一位開拓性的藝術批評家。陳平,1954年出生,江蘇南京人。現為上海大學美術學院教授、博士生導師;受聘為四川美術學院客座教授、中國美術家協會美術理論委員會委員。曾任中國美術學院出版社副總編輯、上海大學美術學院史論系主任(2005—2014)。著有《李格爾與藝術科學》、《外國建築史》和《西方美術史學史

》;譯有李格爾的《羅馬晚期的工藝美術》、德沃夏克的《作為精神史的美術史》、維特魯威的《建築十書》等十余部;主編有“美術史里程碑叢書”。 海因里希沃爾夫林(Heinrich Wolfflin, 1864—1945),出生於瑞士蘇黎世。著名的美學家和美術史家,西方藝術科學的創始人之一。個人著作《古典藝術》《美術史的基本概念》在西方現代藝術學中有著無法替代的重要位置。

雕刻作品進入發燒排行的影片

「《匠人魂》#10 千金一刻 (資料來源文化總會網站)

在人潮熙來攘往的萬華康定路上,金和貴銀樓嫻靜地隱身在騎樓中,小店低調精緻,從櫥窗陳設的擺件設計,便能看出金和貴第三代傳人鍾師傅獨特的美感品味:古樸木段上,錯落有序擺上做工精細的手打金飾,樸質與珍稀並陳,等待著收藏家前來叩問探訪。

隨著一般坊間金飾店逐漸放棄手工打製,轉以販售機械仿製鑄模的金飾,金和貴的鍾師傅始終堅持著阿公創業至今的手工精神與傳統技法,無論是打造客戶定製的傳統花樣髮簪、領帶夾,為客人找回時光凝滯的珍貴記憶,或是生動小巧、全身靈活擺動的金魚飾品,都能看見師傅在保留傳統打金工法之餘,不斷突破、超越的自我實現。放眼望去,店中擺放著各式獨創的非賣品,靈動小鹿依偎著樸木仙翁的〈福祿壽〉;雙童手拿獅頭面具嬉鬧的〈舞獅〉,每件作品都承載著師傅對於創作永保赤誠的初心。

蓄留一頭及肩銀髮的鍾師傅,談起自己的作品時,充滿藝術家的傲骨堅持。他甚少繪製草稿,往往順著金子的柔韌性質,隨著手感與靈感自由勾勒心中想像。師傅的創作靈感截取自生活中的細微觀察,像鍾師傅在雕刻「龍」的時候,會帶著相機勤走寺廟,捕捉各式龍的神情態樣。師傅更分享,人物五官表情的描摹是雕刻作品時最耗心費神的!雖然偶有創作卡關的時候,但師傅總能輕鬆面對這些創作瓶頸,先轉移注意力雕刻其他物件,等靈感再次來臨時,作品自會水到渠成。

鍾師傅說:「吃這行飯,需要極大的耐心!」就像金子的物質特性一樣,不易氧化、高延展性的本質,需要金雕師傅在工作檯上和它慢慢推敲消磨,否則很容易就會被金子的韌性打敗!環顧店裡的巧手作品,再再強調手感溫潤樸質的鍾師傅,連雕刻使用的小鑿刀、眼鏡上懸掛的放大鏡,也都自己親自磨打,不假他人之手,甚至愛妻臉上的純金眼鏡架,也是自己跟隨靈感信手捻來的精彩作品!

作為金和貴第三代傳人,開了百年的金飾店,鍾師傅感嘆地說:「如果不做要怎麼辦,不做就是都不見了,手工都不見了。」鍾師傅自幼便在金子鋪成長,日夜在雕花、慢掏、細捶間,將寸寸時光鑄為件件世間獨有的精緻金雕。金和貴立於萬華一隅,在開業百年的時光裡,看盡萬華榮景,送往迎來每寸光陰故事。萬華有許多銀樓都拿現成的金雕來賣,但鍾師傅堅持走出自己的路。承接百年使命的鍾師傅,無論金雕產業逐漸沒落,始終以專注無瑕的誠摯,透過親手打製的純金之禮,將人與人之間的情誼,鍍上此生不渝的永恆祝福。

數位雷雕科技應用於傳統剪紙技法之創作研究-以《The Monsters of Abandoned》光影立體書為例

為了解決雕刻作品 的問題,作者高雪萍 這樣論述:

剪紙藝術是具有文化意涵的傳統工藝,在古代新年過節或婚喪嫁娶等特殊節日都會剪刻剪紙來裝飾家中,讓居住的環境產生熱鬧快樂的氣息。隨著科技文明的進步,剪紙藝術創作也有了轉變,不再局限於傳統,而是將其特色融於現代設計裡;因此,本創作研究希冀透過結合數位科技的方式,創作出不同於傳統平面設計的剪紙立體書。首先,本研究藉由文獻探討歸納出剪紙藝術的文化特色與發展,以及運用於現代設計的產品,並將運用案例分為四大類進行探討,再擷取藝術家的作品進行風格分析;創作方法使用文創產品設計程序,將剪紙藝術的文化內涵與創作手法,應用於雷雕切割技術,作品最終以光影立體書的架構呈現,讓剪紙的傳統平面技法,展現出不同的風貌。研究

結果顯示現今剪紙運用廣泛,並未隨著時間消逝,透過設計的巧思,將傳統元素融合於現代設計中,讓作品除了美觀之餘,更多了機能便利性,甚至能附加商業性價值。本創作運用數位雷雕科技製作出四邊形的光影立體書,發現製作上對於媒材的特性、雷射切割的參數設定,以及圖層繪製的設計都需要細緻的考量。本研究希冀能為剪紙藝術的創作提供不同的創作方向,促進現代設計運用於剪紙藝術的發展,拓寬剪紙藝術未來運用的多面性。

文化密碼:亂世藏金,盛世藏玉──中國玉文化

為了解決雕刻作品 的問題,作者朱怡芳 這樣論述:

時至當代,玉的傳統無不帶有遠古時期玉文化神性的印記。 上古先民將玉石做成酋長的「神器」? 古代上流社會以玉作為「明信之物」? 春秋戰國,禮崩樂壞,玉器成為標識偽等級地位的符號? 玉文化傳統的三個歷史階段: ■神人結體與宗法結構的遠古傳統階段 基於自然崇拜,人們將玉石視為具有神靈之性的神、神物。 「天」有著與玉石相似的顏色和質感,所以「事玉」就是「事神(天)」。 黃帝時期,權力階層的巫覡把玉與神靈聯繫在一起,為玉增添諸多神祕的色彩。這種神祕的、具有靈性的意味是巫覡賦予的,玉自然成為他們事神、媚神的必要工具。 重要的玉神器很有可能是由巫覡自己製作並獨自享用。他們透過將神

物的意義解釋權集中到自己手裡,成為權勢話語的持據者。 ■權力意志與比德理念的古典傳統階段 在等級分明的傳統社會,玉文化體系中的雅與俗、貴與賤、尊與卑等對立關係的概念與符號表徵文化的合法化與文化的統治都是依據對比性實踐而形成的。 自春秋至明清,中國在延續、變化的遠古玉文化傳統基礎上形成了權力意志與比德理念的古典傳統,其社會政治基礎是封建君主專制的結構體系。 統治階層世代維繫的穩固的社會政治結構使玉器承載的權力意志也呈現為結構化的表述,亦成為一種權勢話語。 ■大眾消費與時尚意象的現代傳統階段 玉石製品逐漸成為普遍的時尚消費品,它是經濟資本和文化資本甚至社會資本結合的商品

。 在現代傳統的時尚意象中,每個社會階層均享有不同層次的玉石商品的權利。不同經濟水準、不同社會地位、不同教育程度、不同性別、不同年齡、不同民族的人都可以透過購買、收藏、把玩、饋贈,從而擁有玉器的使用價值、象徵價值。 大眾消費消解了傳統玉文化的經典性、神聖性、少數階層的占有性,同時弱化了傳統玉石符號的尊貴屬性,但是玉石原初的「神性」在新的社會情境中得到延伸,經典性也得到重新詮釋。 歷經遠古、古代進入現當代,玉石及其製品正走向時尚與消費的時代,並逐漸成為大眾尋求自我價值與存在意義的文化符號。 作者簡介 朱怡芳 清華大學美術學院博士,清華大學公共管理學院博士後,英國愛丁

堡大學訪問學者,目前主要從事設計與手工藝歷史及理論研究、工藝美術相關產業經濟與政策研究、玉石文化研究及創新設計。發表有《製造業的未來與手工藝教育》、《從手工藝倫理實踐到設計倫理的自覺》、《工藝美術批評邏輯體系研究》、《論傳統工藝美術生產要素》、《中國玉文化傳統研究》、《中性產業:傳統工藝美術界定與產業系屬的新思考》、《用物者與造物者的話語權》等論文和譯文30餘篇。 序 引言 第一章 緣起與意義 一、當代中國的玉文化現象 二、文化研究與「玉學」理論 三、核心價值與哲學意義的再認識 第二章 視角與方法 一、中國外研究概況 二、概念界定

與範疇 三、總體與微觀結合的出發點 四、三條脈絡 五、研究方法與理論 第三章 遠古傳統:從神人結體到宗法結構 一、從石器到玉器 二、混沌至清晰:原初信仰到宗法的視覺角色轉變 三、神人結體與原始宗法之關聯 四、宗法玉製:宗法結構的產物 第四章 古典傳統:權力意志與比德理念 一、權勢話語:權力意志的結構形式 二、比德符號:價值觀念的詮釋 三、透鏡觀看:時空與社會場域中的閱讀 四、自我技術:工匠技藝傳習中的道德實踐 第五章 現代傳統:大眾消費與時尚意象 一、分散—合作化—集散:玉石經濟的民主化進程

二、時尚的符號:玉文化的民主化發展 三、從經濟資本到文化資本:當代玉文化的權勢話語 四、傳統玉德觀念的轉變:德符之辨 五、從文化自覺到文化自信:當代玉雕的批評實踐 附錄A 五代後唐之後有關贗璽、疑璽歷史記載 附錄B 《長物誌》與《閒情偶寄》關於玉石物品的品評 附錄C 人物訪談及評述 附錄D 特色產業基地的資源開採、利用和保護等狀況 附錄E 中國主要玉石特色產業基地的產業狀況 附錄F 觀察記錄 附錄G 中國工藝美術大師工藝雕刻(玉石類)名單 附錄H 附錄I 近年主要的玉石特色產業基地文化策略 結語 一、開啟神性和宗法的遠古傳統 二、樹君權德威符

號的古典傳統 三、強「利」「欲」而弱「德」「信」的現代傳統 參考文獻 一、中文文獻 二、外文文獻 後記 序/導讀 在中國文化中,玉文化是最具特性和符號性的文化。從歷史淵源而言,玉文化的形成是基於人對於「石」的使用,即數十萬年甚至數百萬年人類使用「石材」並產生「美」的意識,發現「美石」的結果,所謂「玉」,石之美者。玉,不僅美,而且稀有,有各種品相和品質,越好的越稀有、越貴重,因此,它成為擁有者身分、地位、財富的象徵。在中國玉文化數萬年的歷史中,不僅擁有者「貴玉」,一般老百姓也「崇玉」。除其稀有、貴重外,人們還賦予其「人格」和「人品」屬性,如三代即有的「

玉有九德」之說,代表性的論述如管子所謂:「夫玉,溫潤以澤,仁也;鄰以理者,知也;堅而不蹙,義也;廉而不劌,行也;鮮而不垢,潔也;折而不撓,勇也;瑕適皆見,精也;茂華光澤,並通而不相陵,容也;叩之,其音清摶徹遠,純而不淆,辭也。是以人主貴之,藏以為寶,剖以為符瑞,九德出焉。」《禮記·聘義第四十八》中借孔子語謂「玉有十一德」,而且還有「七德」「六德」「五德」之論。因此,古之「君子必佩玉」,「君子無故,玉不去身」。這種佩玉已不是原先的玉石材料,而是經過工藝加工製作的「玉器」,在三代乃至崇玉文化鼎盛的漢代,玉石加工成器極其費時費力,是難以解決的大事,其組佩所代表的等級和身分意識同樣與玉石加工的難度、高

等級玉石材料的難得相聯繫。因此,玉從一種美石之材逐步固化成了一種特殊的符號之物、精神之物、文化之物。在世界的其他地方,也曾經有過玉石材料和器物的使用,如西元前3000年至西元前2000年的西伯利亞原始文化、日本繩文文化、中美洲的馬雅文化以及印第安文化等,這些異域的玉文化與中國連續性的玉文化相比較,都歷時短暫。 由此觀照,中國玉文化有兩種存在,一是作為現實之物,在每個時代,都有自己的實存和發展脈絡;一是作為觀念之物,成為中華文明的一種精神象徵和符號,對於這兩種存在的認知,即是所謂的「玉學」。我以為,三代的「以玉比德說」,既是對玉石文化本質的建構,又是對玉器之物本身的解說,前者的建構內化為「

玉」本身的品格,後者的言說成為中國玉文化歷史形態不斷延展的一部分。中國人所謂的「玉」,即觀念化、符號化的「玉」與物質之「玉」的內化同一,楊伯達等先生力倡的「玉學」,既反映了當代學者對玉文化研究的重視,也可以說是承續了三代以來的說玉傳統,這實際上是一個大課題。 本書是當代「玉學」的成果之一。作者朱怡芳,2005年從昆明理工大學來清華大學美術學院隨我攻讀博士學位,其時參加了我承擔的國家發展和改革委員會「傳統工藝美術保護與發展研究」課題的研究,在進行博士論文選題時,鑒於她對於「玉文化」的認知,我們選定了中國玉文化研究這樣一個課題。說實話,當時的研究資料表明,對玉文化的研究已有不少成果,也有很多

可以研究的空間,如何深化研究是尤其需要著力的地方。誠如朱怡芳在本書中所言:「總體看來,當代研究的思路是從金石欣賞與考古研究進而轉向對玉文化的關注。在20世紀末,一批專家學者提出了『玉學』的理論構想。當然,其研究亦存在諸多問題。首先,中國關於玉石的專題性研究文章,如玉石地礦鑒定、玉器歷史、玉石工藝等的考古專述較多,多是基礎性與材料性的研究。其次,一些玉文化方面的研究較為表層,且研究方法欠缺。除此之外,玉器鑒賞方面的圖冊及近年來玉石投資與收藏資訊雖然有所增多,但欠缺理論分析;而且,近現代以來,一些藝人、作坊及企業的情況僅限於史志記載與行業內的資料彙總,並未從文化變遷角度及理論深度上考察其在現當代社

會中的存在狀況與諸多轉變。『玉學』的建立尚有一個過程,仍需重要的理論積澱和不斷的補充修正與完善。」因此,她的博士課題研究主要針對中國玉文化傳統進行探討,並將其作為中國「玉學」理論建構的研究任務之一。 中國玉文化建基於玉石的物質之上,自古及今,其內涵和表徵意義不斷演變,如何整體地去看待這一歷史之物和當代之物,朱怡芳君的《文化密碼:中國玉文化傳統研究》提供了一個很好的範本。 首先,她將中國玉文化的整個歷史劃分為三大階段:一是神人結體與宗法結構的遠古傳統階段,即史前至西周玉文化形成和發展時期;二是權力意志與比德理念的古典傳統階段,即自春秋戰國至清末;三是大眾消費與時尚意象的現代傳統階段。

這是一個大膽且獨具創造性的分期,古今一系,把握大脈。這大脈即「遠古傳統—古典傳統—現代傳統」之脈。朱怡芳認為,中國玉文化傳統是一種具有內在連接的變體鏈,各個歷史時期的傳統之間存在著一定的連續性與統一性。「遠古—古典—現代並非各自獨立的傳統,或單線進化的、連貫的傳統,其間不乏交叉、並存甚至延伸與突變」。誠如楊伯達先生在評介朱怡芳博士論文時指出的,它的觀點新、角度新,它的視野廣,有學術尖端性,它的活更是強調了從歷史走向當代而且解析獨具眼光和現實意義,特別是在研究中融入「現代傳統」的分析,不僅衝擊「時弊」「利」「欲」,還指明了玉文化研究的前瞻性──尊德和重統的傳統與趨向。 從學術價值而言,除分

期外,本研究的創造性還體現於以下幾個方面。 第一,對上述三個傳統的內核進行了獨到的分析與闡釋,提出玉文化遠古傳統中的「神性」經歷了從「神人結體」到「宗法玉製」的轉變,即從信仰神靈到信奉祖宗過渡的觀點。在研究中,她運用圖像學的方法並結合史前神話傳說及出土的文物,推論出「神徽」是無文字時代,先民採用原初藝術表現方式所作的特殊記錄,而「神徽」既「傳達出祖宗與神靈形同質異的訊息」,又表達出神祖崇拜中的祖宗形象已高居於神靈形象之上的狀態。 第二,在對玉文化的古典傳統進行闡釋時,她運用社會學方法沿著實質性傳統的永恆性(神性)線索,透過對傳統社會玉文化權勢話語的分析,揭示了等級社會中,「玉」對於

鞏固社會地位、維繫社會關係、增強話語權力的重要社會功能,提出「璽印為權」「冠服以儀」的玉石物品是權勢階層權力意志合法化、外化的觀點。傳統社會的「比德理念」是對西周「唯德是輔」的繼承,比德的倫理道德實踐也滲透在工匠技藝傳習的過程之中。作為教化人性的「比德」已不只針對傳統意義上的「君子」,而是擴展到一般人群之中,成為一個扎根於全社會的文化理念。 第三,在對玉文化的現代傳統的研究中,她又抓住當代行銷文化這個關鍵,指出玉石製品已逐漸演化、泛化為一種普遍的時尚行銷品。它變成了「經濟資本和文化資本甚至社會資本相結合的商品」,而且「大眾消費消解了傳統玉文化的經典性、神聖性、少數階層的占有性,同時也弱化

了傳統玉石符號的尊貴屬性」。不過,在現代社會情境中,玉的神性依舊具有生命力,它的經典性得到重新詮釋,它逐漸變成了「大眾尋求自我價值與存在意義的文化符號」。 這本在她博士論文基礎上形成的玉文化專著,不僅反映了她在攻讀博士學位期間的努力成果,也反映了在博士畢業之後的十餘年繼續學習和思考的收穫。朱怡芳給我最深刻的印象是為人正直善良,學習刻苦勤奮,用心做事,細心認真。在後記中,她把自己學習和人生的經歷歸結為「崑崙孕情,懵懂識玉; 滇緬育心,愚念愛玉;京城潛志,沉澱化玉」二十四個字。她兒時生長在青海,大學和碩士研究生的求學階段是在昆明,博士和博士後階段是在北京,這二十四個字,不僅是作者的人生經歷,

更是其與「玉」結緣同心、在對玉文化研究的過程中艱辛付出以及追求「人如玉品」崇高境界的心聲。這一切化為文字,成為本書的深刻之處。 俗話說「亂世藏金,盛世藏玉」。據不完全統計,截至2007年,中國已有各類收藏協會、收藏品市場近萬家,收藏者更達7000萬人。在北京、上海、廣州等各大收藏品市場中,玉器商家隨處可見;在工藝美術大師作品及精品展、北京國際藝術博覽會、北京古玩博覽會等一系列文化展覽活動中,各式各樣的玉器作品也占據了相當大的比例。如果說十幾年前玉器收藏還是一種「專業」收藏,即只有玉器收藏者在買玉的話,那麼現如今,玉器收藏已不再僅為專業收藏者所獨享,玉器收藏似乎進入了大眾化收藏的

時代。不但如此,形形色色的比賽、展覽(銷)會、博覽會逐年增多,既有行業形式與規模的,又有地方性質的,如「中國工藝美術大師」評選已舉辦六屆,行業組織的中國玉石雕刻作品「天工獎」評選已舉辦十六屆、中國玉石雕精品博覽會暨「百花玉緣杯」評獎已開展十二屆。除此之外,各類展覽,如中國工藝美術大師作品暨工藝美術精品博覽會已舉辦十八屆,國際珠寶首飾博覽會(上海)、中國國際珠寶展(北京)、國際珠寶展(武漢)、中國國際黃金珠寶玉石展覽會(上海)等大規模性質的展會也都每年定期舉辦。與此同時,各地方為了宣傳特色玉文化以帶動產業經濟,也會定期或不定期舉辦一些展銷會或文化節,如「南陽玉雕文化節」「新疆和田玉石文化旅遊節」

「梧州國際寶石節」「山東藝術品收藏鑒賞交流博覽會」等。此外,與玉石相關的行業協會、學會、研究所、研究中心、商會等機構也在近十幾年紛紛成立,正規的珠寶玉石鑒定(檢測)中心在各地均有設立,而拍賣公司則為玉石藝術品的市場流通與消費提供了特殊管道。《2005年古董拍賣年鑒(玉器類)》統計表明,有40餘家拍賣公司參與玉器類藝術品拍賣。尤其是在網路消費的快速發展下,玉石產品、藝術品的網站經營比例和拍賣交易情況越來越多。為了使大眾消費者更廣泛地獲得玉文化(如收藏鑒定、歷史文化等)方面的知識,書刊報紙、影音製品、網路多媒體成為相關知識及訊息傳播的主要載體,在這些方面的文化資本投入也在逐年成長。就中國關於珠寶玉

石首飾的書刊、網路媒體推廣來看,以收藏鑒賞、拍賣與市場資訊、企業經營管理、專業鑒定、資質培訓等方面的內容為主。

蔡德太師傅鑿花匠藝之研究

為了解決雕刻作品 的問題,作者劉靜倫 這樣論述:

本論文以鑿花匠師蔡德太為研究對象,目的在瞭解蔡德太之技藝與作品之特色。蔡德太(1963~)來自台南鹿耳門北汕尾。第一件作品為台南正統鹿耳門土城聖母廟神龕木構件 。在1999年至 2003年擔任「台北大龍峒保安宮修復工程」木雕主匠,於2007年至 2009年 擔任「台南縣白河大仙寺研究及修護計畫」寺廟雕刻木構件初胚打樣匠師。2002年起受邀擔任「新加坡蓮山雙林禪寺」木雕主匠至今。早期沿海一帶因為信仰需求的關係,聚集了許多工藝技術的匠師,尤其是中南部,更因為生活貧困的緣故,許多孩子從小就被父母選擇進入學習一技之長這條路,蔡德太師傅便是其中之一 。從國小畢業之後進入鑿花的世界,他的職業生涯已超過四

十年。這幾十年來不間斷的工作,其細緻、不馬虎又認真、不服輸的人格特質,加上肯吃苦,造就蔡師傅鑿花技術的不同凡響,也被來自各地的許多合作對象加以肯定。尤其近幾年來,因和新加坡最早的佛寺—新加坡蓮山雙林寺合作進行浩大的修復及復原工程,而開了一間個人工作室,並組成一組工作團隊,專門進行一連串繁複的鑿花工作。而一晃眼,就做了十幾年的光影。這些也都是蔡師傅當初剛接下雙林寺一個小小佛燈時從來沒有想過,原來後續緊接著這麼多的修復工程正等待著蔡師傅去依依完成。本研究以田野訪查為主要研究之方法,記錄了蔡師傅成長背景、鑿花技術風格的特殊性及代表作,及匠藝表現與其對於鑿花領域之貢獻,並使用蔡師傅平時使用之雕刻工具、

步驟加以記錄其獨到之雕刻技法。

想知道雕刻作品更多一定要看下面主題

雕刻作品的網路口碑排行榜

-

#1.雕刻作品- 刁卿蕙- udn部落格

雕刻作品. 2021/05/01 11:49:44. 瀏覽:2516. 迴響:1. 推薦:44. 引用0. 分享到LINE. Reaching up, wood, H:100cm. **********. Thirteen, wood, H: 203 cm. 於 blog.udn.com -

#2.雕刻作品 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

全順忠先生所雕刻的木雕版畫,描述狩獵的情形。 (6606623) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#3.Top 10萬件雕刻作品- 2022年12月更新- Taobao - 淘寶

去哪兒購買雕刻作品?淘寶爲你精選了10萬+件雕刻作品相關的熱賣商品,歡迎瀏覽最新商品圖片、價格、品牌、評價等信息。 於 world.taobao.com -

#4.【 臺灣工藝之家】臺灣頂級木雕大師作品特色介紹(一)

日方的要求非常嚴格,作工十分精細的黃紗榮,不僅在此練就了一身實力,也學到了如何保持原木色澤,並使其散發特有香味。 1994年先轉行到木匾雕刻,開始雕刻作品並參加各類 ... 於 www.taiwangoods.com.tw -

#5.大易國際藝術有限公司Da Yi International Art: 原木雕刻,藝術品 ...

桃園大溪老街大易國際藝術股份有限公司,陳柏融老師,在原木雕刻,藝術品,木藝得獎作品,文創工房,香品,台灣大溪工藝,表達出一步一腳印,一代一代傳承著黃金輝煌的果實, ... 於 www.dyprc.com.tw -

#6.雕刻作品展示架| 學生用品| 文具| 綜合項分類 - CENS.com

雕刻作品 展示架, Model: BW7215, 雕刻作品展示架,中密度纖維板製作,邊緣厚8MM,底座基板厚19MM,承重50KG-60KG,適合顯示雕塑作品。 11種尺寸可供選擇。 於 www.cens.com -

#7.六步教你完成一个雕刻作品 - 知乎专栏

六步教你完成一个雕刻作品. 5 年前· 来自专栏玩木丧志. 玩木丧志. 跨界木匠/ 设计师. 关注. 曾经有一部网游《部落冲突》. 里面有一个大家都很喜欢的小木偶. 野猪骑士. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#8.髮型雕刻作品| Ear cuff, Ear, Fashion - Barber - Pinterest

May 14, 2020 - This Pin was discovered by BARBER ANHONG 祖傳理髮. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. 於 www.pinterest.com -

#9.國寶級景觀雕刻家 張敬

張大師致力學習雕刻至今逾卅六年(現年86歲),靈感的來源來自本身對信仰的堅貞不移,雖已屆耄耋之齡,但突破與開創的精神絲毫不減;作品呈現從容自在,游刃有餘,刻劃出 ... 於 www.changching-art.com -

#10.TikTok 上的#沉香雕刻作品主題標籤影片

沉香雕刻作品| 2.3K 人已觀看過這段影片。請觀看TikTok 上有關#沉香雕刻作品的短片。 於 www.tiktok.com -

#11.學習之路柳暗花明大葉大學賴郁軒獲廚藝賽果雕銅牌

大葉大學餐旅系培育多元化的餐飲人才,不只是中餐、西餐烹飪,還有果雕、調酒等面向,賴郁軒同學此次參賽完成的作品「柳暗花明」,在不同的蔬果食材上雕刻 ... 於 times.hinet.net -

#12.雕刻作品- 英语翻译- bab.la汉语

'雕刻作品'在免费汉语-英语词典的翻译,查看更多英语的翻译。 於 www.babla.cn -

#13.多納藝術木雕聯展-《琢木探形》 看見年輕新銳的藝術意志

或許是因為木雕作品擁有獨一無二的特性,它與其它可翻模的材質不同,無法擁有多個版數,對於收藏家來說作品的獨特性與親手雕刻的溫度,仍舊保有藝術品 ... 於 artemperor.tw -

#14.作品展示-藝王彫刻社- 雕刻木匾| 南投市中興路571號

藝王雕刻 | 最新消息 | 訪客留言 | 各式賀詞 | 字型範例 | 祝賀匾額 | 木雕店招 | 宗教木雕 | 各式代工 | 作品展示 | 交通指引. 電話:049-2220073,049-2246930 ... 於 skillwang.teaweb.com.tw -

#15.MSA雕刻作品集

MSA GLASS ENGRAVING MSA玻璃雕刻作品MSA WORK PORTFOLIO. 於 www.msaglass.com -

#16.台灣黑熊羅廣維老師備長炭雕刻作品 - 露天拍賣

直購價: 20000 - 20000, 庫存: 1, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.台北市, 價格更新時間:, 上架時間: 2017-10-02, 分類: 古董收藏> 竹製品> 雕刻藝術, 賣場: , # 於 www.ruten.com.tw -

#17.113. (A)他的作雕刻作品∕ (B)真是栩羽如生∕ (C)維妙維肖∕ (D ...

(A)他的作雕刻作品∕ (B)真是栩羽如生∕ (C)維妙維肖∕ (D)令人嘔心瀝血。 編輯私有筆記及自訂標籤. 預官&軍人◇智力測驗- 106 年- 國軍智力測驗題庫第三份#18171. 於 yamol.tw -

#18.雷射雕刻作品:: Four-leaf-clover - 四葉草創客工坊

FLUX雷射雕刻作品. ... FLUX雷射雕刻作品. © 2018 Martin Davis. 12 Pike St, New York, NY 10002. Powered by Webnode · Create your website for free! 於 four-leaf-clover.webnode.tw -

#19.癭木坊藝術柚木座聚寶盆雕刻作品- 國盛貿易股份有限公司

癭木坊藝術柚木座聚寶盆雕刻作品. 尺寸:約長約45公分、寬29公分、高25公分材質:柚木. 癭木坊聚寶盆以天然百年以上柚木(樹瘤)木質地紋路細膩曲線優美,色澤飽滿,其 ... 於 www.gallwoodsquare.com -

#20.聽都沒聽過的冷門工藝(一):葫蘆雕刻 - 方格子

最近的創作都是夜燈,雕刻時會特別修飾線條,我想細緻的雕功就是我的特色吧!」 詹明娟老師雕刻作品 ... 於 vocus.cc -

#21.雕刻作品- Translation in English - bab.la

Translation for '雕刻作品' in the free Chinese-English dictionary and many other English translations. 於 en.bab.la -

#22.傳統雕刻與泥塑神像的技藝傳承: 吳榮賜以刀斧刻寫人生

自此漢先生又數次來看吳榮賜的木雕,並. 且買了不少關於雕刻的書籍送他,期待他能多. 看看別人的作品,多增長眼界,更希望他能嘗. 試從神佛雕刻走向更寬廣的創作空間。但好 ... 於 www.tshs.ntpc.gov.tw -

#23.福岡市美術館嶄新象徵大型戶外雕刻作品《Wind Sculpture ...

在7月1日舉辦的完工典禮,向大眾展示最新作品。 《Wind Sculpture (SG) II》高7公尺長2.5公尺寬2公尺的大型戶外雕刻作品,就 ... 於 yokanavi.com -

#24.SaWaDeeCard 紙雕on Instagram: “現已推出透底雕刻作品 ...

79 Likes, 0 Comments - SaWaDeeCard 紙雕(@sawadeecard) on Instagram: “現已推出透底雕刻作品,雕刻師以幼小的邊框連繫整張片,更突顯字句和輪廓,令整張雕刻卡更有 ... 於 www.instagram.com -

#25.馮氏三代壽山石雕刻作品亮相福建博物院--圖片頻道--人民網

11月27日,市民在福建博物院觀看壽山石雕作品。新華社記者林善傳攝11月27日,中國工藝美術大師馮久和領銜的馮氏三代人壽山石雕刻作品在福建博物院亮相 ... 於 pic.people.com.cn -

#26.木雕雕刻作品的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo

木雕雕刻作品價格推薦共26筆商品。包含24筆拍賣、2筆商城.「木雕雕刻作品」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#27.(其它古董家具)呂昌錦老師雕刻作品已過期 - 591房屋交易

591居家/家具提供桃園市桃園區龍山街全新其它古董家具出售, 呂昌錦老師雕刻作品,各式各樣奇珍異石、木雕皆有。歡迎約時間觀看。 於 www.591.com.tw -

#28.雷射雕刻作品集

雷射雕刻作品集為暮品文創設計,我們提供雷射雕刻代工服務,歡迎設計師與公司發圖代工,從少量到多量都可以提供雷射雕刻切割量產服務。 於 mupiwood.com -

#29.出席李梅樹120歲藝術紀念展開幕式蘇揆感謝用心保存 ... - 行政院

致詞結束後,蘇院長在李景光館長、策展人薛燕玲研究員陪同解說下,參觀多幅李梅樹畫家的畫作,同時也觀賞國美館珍藏展出的黃土水大師「甘露水」大理石雕刻作品。 於 www.ey.gov.tw -

#30.佛像雕刻作品- 鄧廉懷老師

佛像雕刻力求面貌與姿態必須平衡、對稱、協調。在雕刻技術上有相當的難度,鄧老師是以傳統寫實雕刻起家,又師承楊英風教授,無論是技術上、意境上,均有最得體的呈現。 於 www.lienhuei.com -

#31.明基佳世達秘密練兵基地曝光!李焜耀親手打造,隱身新竹北埔 ...

漫步在麻布山林裡還能發現大師級的雕刻作品,這些作品是出自於明基文教基金會所舉辦的「BenQ國際雕塑營」,邀請國內外雕刻家在此就地創作。 於 www.wealth.com.tw -

#32.15件大師級木雕作品,顛覆你的眼界! - 每日頭條

15件大師級木雕作品,顛覆你的眼界! · 1. Paul Kaptein · 2. Giuseppe Rumerio · 3. Damiano Taurino · 4. Earl Martz · 5. 鄧道航 · 6. Aron Demetz · 7. 於 kknews.cc -

#33.组图:富有创意的小动物雕刻作品| 社会| Vietnam+ (VietnamPlus)

... 源泉同时也是当代美术有趣的创作题材。近日,黎明智、黎玉顺、武友绒、黎设钢等越南4名画家联合举行的'小动物'雕刻作品展已给参观者留下深刻印象。 於 zh.vietnamplus.vn -

#34.雕刻作品- 優惠推薦- 2022年12月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦雕刻作品商品就在蝦皮購物!買雕刻作品立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#35.別吞下去!日本雕刻家Kibori no Konno 巧手製作出擬真食物

像是在麻糬作品中,便以拉長的型態展現出Q 彈的質地;另外像是巧克力熔岩蛋糕,則是以切開的型態,讓巧克力醬從內部流出。如此一來,便能更加生動地營造出 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#36.書法雕刻作品 - 久弘室內裝修有限公司

書法雕刻作品. 華堂玉勝. 樂天行道. 人勤春光好. 人勤春光好. 好花秋更麗何必羨華春. 曉角起春. 百花齊放推陳出新毛澤東. 人生得意須盡歡. 江山如此多驕. 光昌流麗 ... 於 www.xn--3iqz32bgo6ahea.tw -

#37.李秉圭雕刻作品集 - GPI政府出版品資訊網

書籍介紹. 李秉圭先生系國寶級藝師李松林先生哲嗣,藝術傳統木雕家第五代傳人,自幼勤習木雕手藝外,更鑽研中國文史、書畫藝,縱身古典文化,致其作品呈現「個性 ... 於 gpi.culture.tw -

#38.冷拼与食品雕刻 - Google 圖書結果

(七)红辣椒、青椒、香菜、芹菜、茄子、红樱桃、葱白、赤小豆:七这些品种主要用做雕刻作品的装饰。二、选用食品雕刻原料的原则在选择食品雕刻原料时,注意以下几条原则就 ... 於 books.google.com.tw -

#39.向大師致敬-臺灣前輩雕塑11家大展 - 典藏ARTouch.com

「向大師致敬」於中山堂的光復廳展示,將台灣前輩與近代雕塑家的作品置入 ... 王水河的作品具有典雅、厚實的恬靜感,特別注重在人像雕刻的肌理上多所 ... 於 artouch.com -

#40.挪威近代雕刻大師--威格蘭 - 藝術家雜誌社

古斯塔夫.威格蘭(Gustaf Vigeland, 1869-1943)生於挪威南海岸城市曼達,幼時便在素描和雕刻上顯現藝術才華,而後進入美術學校短期進修,並開始以雕刻作品參加國家性 ... 於 www.artist-magazine.com -

#41.栩栩如生的木雕作品!日本創作者將木頭化身納豆、炸雞 - La Vie

日本網友キボリノコンノ在推特上分享許多木雕作品,包含融化中的冰塊、納豆、吐司與年糕等,每件作品皆相當栩栩如生,幾可亂真的外觀,無不讓人讚嘆其 ... 於 www.wowlavie.com -

#42.以靜制動 柯爾達(AlexanderCalder)活動雕刻藝術的典範轉移

本文借用哲學家昆恩的「典範轉移」理論,分析活動雕刻中在藝術史典範轉移的角色及其 ... 藝術家不再移動自己的視點來觀察雕刻,而是觀察雕刻作品在時間中移動的樣態, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#43.朱銘雕刻作品 - 生活多寶格

朱銘的作品大家耳熟能詳的就是太極系列了,的確也很好看、耐看年輕的時候看到五顏六色的抽象畫、不知所云的雕刻品,或是張牙舞爪的公共藝術,心裏總不免暗暗地 ... 於 burt.pixnet.net -

#44.刀藝人生方圓無限陳正雄雕刻作品集 - 國家網路書店

書名:刀藝人生方圓無限陳正雄雕刻作品集,語言:中文,ISBN:9789860255492,頁數:248,出版社:臺南市立文化中心,作者:臺南市立文化中心編印, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#45.京东- 雕刻作品品牌及商品 - JD.com

京东是国内专业的雕刻作品网上购物商城,本频道提供雕刻作品哪个牌子好、雕刻作品图片品牌信息,为您选购雕刻作品品牌商品提供全方位的价格参考,提供愉悦的网上购物 ... 於 www.jd.com -

#46.都市藝術家Vhils 於香港完成首個「雕刻」作品 - Hypebeast

一般都市藝術或者塗鴉藝術都以「加」的方法完成,但Vhils (Alexandre Farto)用的方法是「減」 ─ 他用電鑽在建築物外牆「雕刻」出一幅幅巨型畫像, ... 於 hypebeast.com -

#47.高逼格的金丝楠雕刻作品应该如何欣赏 - 中木商网

题材新颖的雕刻作品,对我们的影响是无法用价值来衡量. 二、雕工要准确. 雕工的好坏,直接关系到作品的价值。而好的布局则是雕刻的先天 ... 於 www.wood888.net -

#48.[三芝] 化朽木為神奇的農家樂/ 素人雕刻家黃清松 - 甘樂文創

今年七十五歲,出生農村長大,父親以務農為生,十二歲起下田幫忙父親耕作,務農六十逾年。對於從小親眼視之,親手耕作使用的農耕器具有著極深厚的情感。成就了黃清松作品的 ... 於 www.thecan.com.tw -

#49.新华全媒+|莆田木雕:小小雕刻刀讲好中国故事

12月14日,国家级非遗项目莆田木雕省级代表性传承人郑春辉在介绍他的大型木雕作品《清明上河图》。该件作品历时近4年,在一棵长... 於 ydyl.china.com.cn -

#50.國外YouTuber 神人用木頭雕刻出「鋼彈」作品 - 電腦王阿達

Woodart Vietnam 是一個網路上相當知名的木雕藝術YouTube 頻道,經常分享他們利用一塊木頭,雕刻出各式各樣的神作,像幾個月前的海賊王、Kobe Bryant ... 於 www.kocpc.com.tw -

#51.天鹅(水晶雕刻作品)_百度百科

作品以立雕、圆雕等技法雕刻,作品还结合运用了磨砂和抛光对比手法,巧色的巧妙运用,使作品更富有强烈的艺术韵味。作品意喻了祥和喜庆、富贵有余象征青云得路,变化 ... 於 baike.baidu.com -

#52.黃土水雕刻作品"少女" 捐予母校保存引關注 - 公視新聞網

臺灣前輩雕刻家黃土水的作品「少女」,佇1920年捐予伊的母校-大稻埕公學校,也就是這馬的臺北市太平國小,國寶級的雕刻像按怎佇校園保存,引起關注。 於 news.pts.org.tw -

#53.朱銘美術館官方網站

本館完整典藏朱銘逾六十年來所創作的《鄉土系列》、《太極系列》到《人間系列》經典作品,從十五歲拜師雕刻師傅李金川學藝開始,在朱銘的美學觀中,創新一直是其堅持的 ... 於 www.juming.org.tw -

#54.繆斯的雕刻刀 典藏石雕特展 - 花蓮縣文化局

女性形象往往只出現在文學、繪畫、雕刻作品中,僅只成為被描繪的對象,象徵美麗、愛情、慾望或一切令人傾城的事物,而現實生活中,她們卻彷彿不曾存在 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#55.傳遞希望:米開朗基羅的雕刻作品《聖殤》 | pietà | 雕塑| 大紀元

傳遞希望:米開朗基羅的雕刻作品《聖殤》. (ELIZABETH LEV撰文/吳約翰編譯). 更新: 2022年11月20日7:01 PM 人氣376. Facebook Twitter Line 複製鏈接 字號. 於 www.epochtimes.com -

#56.國立臺灣圖書館 廟堂之上-白士誼雕刻作品展

木作建築裝飾為漢文化之藝術呈現形式之一,具歷史價值與意義,臺灣古建物承襲先民原鄉文化,裝飾題材的運用,反映文化思維及典範,演化成在地文化資產。 於 www.ntl.edu.tw -

#57.刻劃啟蒙的輪廓 黃土水與《甘露水》,百年尺度的遺產與見證

當時正值歐洲雕刻藝術和印象派作品傳入日本,黃土水師法高村光雲的木雕,也在校外接觸義大利的石雕技法。 於 www.twreporter.org -

#58.歷年作品– CNC雕刻| 柏翔技研企業有限公司

歷年作品 · CNC雕刻01-左岸南方松木頭字 · CNC雕刻02-壓克力 · CNC雕刻03-抽血室 · CNC雕刻04-欣琪營造 · CNC雕刻05-3D雕刻+LED 男女廁所 · CNC雕刻06-國防部戰略規劃司 · CNC雕刻 ... 於 jacylee.ca -

#59.20160224N 外行人拾雕刻刀木雕作品趣意橫生 - YouTube

新竹市鐵道藝術村,最近推出「2016木質慾當代木雕藝術展」,策展人楊北辰表示,他希望讓沒學過 雕刻 的人,也可以拿起 雕刻 刀,用創意雕出美麗的木雕。 於 www.youtube.com -

#60.漫談陶瓷雕刻藝術《解答》 - 永無止盡的學習路

Q, 歷代的歷史博物館中,哪類雕刻作品最少見? 竹雕. v, 陶雕. 玉雕. Q, 陶瓷雕刻難在什麼地方? 易碎. 容易厚薄不均勻. v, 以上皆是. Q, 堆塑的概念是減法,而雕刻則 ... 於 roddayeye.pixnet.net -

#61.【人心人術】 一生傳奇,台灣第一位雕塑家黃土水

他認為「雕刻家的重要使命在於創造出優良的作品,使目前人類的生活更加美化。即使完成一件能達成此重大任務的作品,也是不容易的事。」因此他只要一想到這 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#62.作品介紹酒瓶雕刻,酒雕

作品介紹,酒瓶雕刻,酒雕首選里米特客製化藝術酒瓶雕刻,是近幾年開始投入酒瓶雕刻,酒雕藝術雕刻這個行業,經歷幾番精研與琢磨,更能體悟到酒瓶 ... 紅葡萄酒瓶雕刻作品集. 於 www.limit-design.com.tw -

#63.雕刻是民族工藝一項珍貴的藝術遺產 - 台灣文教週報-

運刀的轉折、頓挫、凹凸、起伏,都是為了使作品更加生動自然以充分體現木雕的材質美,體現豐富的雕琢美。不明木雕藝術真意的人,在用刀時不是以刀代筆,而是描畫做作,再加 ... 於 www.taiwanartedu.com -

#64.廟不可言 白士誼雕刻作品展,2019/07 - 古蹟藝術修護學系

學年度:107. 專書類別:(作品集). 專書名稱:廟不可言─白士誼雕刻作品展,2019/07. 著作人(中):白士誼. 著作人(英):Shih Yi,Pai. 著作人數: ... 於 aac.ntua.edu.tw -

#65.當代雕刻:工藝與藝術? | 當代藝術| 蘇富比 - Sotheby's

歐美當代雕刻藝術,在杜象使用現成品(Ready-Made )之後,脫離「雕刻」手做( ... 集中探討過去20年從近代雕刻繼續延續這股創作精神的藝術作品。 於 www.sothebys.com -

#66.民間雕刻之描述論點初探: 雕刻文本脈絡

圍的相互作用,再從文本連結藝術社會學觀點下的「場域」概念,以探討傳統雕刻的. 作者、作品與藝術場域相互關係、特質與組成結構,進而分析傳統雕刻社會之運作. 於 www.gnae.world -

#67.作品柳暗花明喻學習之路大葉大學賴郁軒獲台北國際廚 ... - 奧丁丁

「2022 TIC 台北國際廚藝挑戰賽」是由TJCA 臺灣國際年輕廚師協會舉辦,採用國際賽事標準,比賽規定必須在兩個半小時完成雕刻與擺放,時間壓力很大,賴郁軒經過反覆練習,讓 ... 於 www.owlting.com -

#68.再小的圖案都能雕出來!日本鉛筆雕刻家shiroi作品介紹

來自於日本新瀉的shiroi是個非常內向喜歡閱讀的創作者,因為非常喜歡鉛筆雕刻,所以開始在自己的推特帳號(@shiroi003)上分享作品,慢慢地也與許多人開始 ... 於 www.japaholic.com -

#69.大令樟木雕刻作品| Yahoo奇摩拍賣

大令樟木雕刻作品| ... 搜尋商品. 拍賣 · 古董、藝術與礦石 · 木雕藝術品 · 雕刻品 · seller avator. 五福珍藏館. Y9326602625粉絲數28 1天前上線. 正評100% (31). 於 tw.bid.yahoo.com -

#70.(十一) 客戶作品參考,1. 學校雕刻作品參考- 茶杯,馬克杯,陶瓷杯 ...

(十一) 客戶作品參考,1. 學校雕刻作品參考- 馬克杯,機關學校團體杯,生肖杯, 陶杯-個性化商品. 於 www.mugcup.com.tw -

#71.【新疆故事】新疆民间艺人:把家乡风物呈现在木雕里 - 搜狐

12月17日,走进阿达力·阿斯力别克的工作坊,墙面上摆放着岩画、餐具、滑雪健儿等各类雕刻纪念品,阿达力·阿斯力别克介绍,现在有50-60种雕刻作品,最 ... 於 www.sohu.com -

#72.13件大师级木雕作品,颠覆你的眼界! - 搜狐

在Earl Martz的猫头鹰木雕作品中,猫头鹰的脸被刻在了一截弯曲树枝受损的表面上。在一段树干中雕刻一个栩栩如生的人物,这位78岁高龄的艺术家只需要一 ... 於 www.sohu.com -

#73.電腦雕刻-作品調整過程

瀚祥的榮耀 · 工廠一角 · 藝品雕刻 · 電腦雕刻機 · 購物車 · 藝品坐檯加工. 電腦雕刻-作品調整過程. 電腦雕刻-作品調整過程. 商品圖像. 商品資訊. 商品Q&A. 提問者稱呼 於 www.qixiang888.com -

#74.搜索-哔哩哔哩(゜-゜)つロ干杯~-bilibili

建议ZB爱好者收藏丨最强创意雕刻作品大合集,每张都可以作壁纸!制作过程分享. 3D建模教学分享. 1.5万 12. 历时八个月的<em class="keyword">雕刻作品< 5:19. 於 search.bilibili.com -

#75.實習成品-雷射雕刻

實習成品-雷射雕刻. loading icon. / 實習成品 / 實習成品-雷射雕刻. DSC01852.JPG. DSC01856.JPG. DSC01857.JPG. DSC01861.JPG. 特色課程-雷射雕刻作品.jpg. 於 www.ylvs.chc.edu.tw -

#76.外行人拾雕刻刀木雕作品趣意橫生 - 風傳媒

新竹振道記者林彥斌/新竹報導展場裡放滿了木雕創作,看似通俗的木雕藝術,如何呈現其藝術性,而不流於俗套,是需要考驗創作者的功力。這次展出的作品,特別的是大部分 ... 於 www.storm.mg -

#77.《模仿雕刻的柴犬》跟主人的雕刻作品相處久了,結果就不小心 ...

擅長動物木雕的雕刻家.はしもとみお他所飼養的黑柴「月」,最近莫名出現把自己跟雕刻同化的行動,混入雕刻中的柴柴因為模仿 ... 於 news.gamme.com.tw -

#78.台灣人成功挑戰世界紀錄李健竹鉛筆喊價1500美金- 今周刊

台灣筆芯雕刻達人李健竹專注雕刻作品。 · 李健竹以竹筷子替小孩雕刻出的武器玩具。 · 李健竹雕刻筆芯作品時是裸視創作。 · 李健竹雕刻之筆芯作品「鬱金香」。 於 www.businesstoday.com.tw -

#79.雕刻作品

雕刻作品. [上一頁] [索引] [下一頁] ../Images/18.jpg. 4 / 21. 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#80.撫摸木溫柔雕刻作品「誘惑觸覺」 - 巴士的報

已故雕刻家唐景森三十一歲才學習雕塑,但他敏銳的觸覺為木雕注入生命氣息,令作品散發誘人的魔力。香港藝術館展覽「誘惑觸覺」精選了唐景森二十三組 ... 於 www.bastillepost.com -

#81.迷你CNC雕刻作品

New Ren Yang uses cnc carving machine and 3d cnc router to create cnc artworks and carving artwork. 於 www.bravoprodigy.com -

#82.刀藝人生方圓無限: 陳正雄雕刻作品集| 誠品線上

作者. 出版社, 五楠圖書用品股份有限公司. 商品描述, 刀藝人生方圓無限: 陳正雄雕刻作品集:輯錄本市雕刻藝術家陳正雄作品:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心 ... 於 www.eslite.com -

#83.華庭- 【台灣神像雕刻藝術】 - 嘉雲廣播電台

將傳統匠師工法藝術化,建立網路部落格,將作品PO上網,常有信眾、寺廟向神明擲筊,選中他雕刻神像,創作故事傳奇。從事神像雕刻近三十年的林玉海,保留 ... 於 www.cybc889.com -

#84.簡直不敢相信,這些竟然都是雕刻作品! < 藝術| jgospel.net 福音 ...

澳大利亞墨爾本的jinks sam設計師用矽與樹脂纖等雕刻出來的作品,看起來栩栩如生,眼看根本分不清是真是假,近日他還雕刻動物頭的裸體男女, ... 於 www.jgospel.net -

#85.雕刻作品的法语解释和发音- 词典

1.C'est une sculpture de Rodin. 这是一件罗丹的雕刻作品。 2.Different que l'art grec ... 於 www.frdic.com -

#86.米開朗基羅雕刻

他認為雕刻就是將雕像從石頭這物質牢獄中解放出來,因此被認為是將肉體視為靈魂之牢獄,也就是反映了所謂的新柏拉圖主義思想,因此他的作品氣勢雄壯宏偉,充滿生命力。 於 vr.theatre.ntu.edu.tw -

#87.藝術之美•發現與傳承—雕刻工會會員作品聯展【因應防疫規定

本次聯展自會員中精選出80餘件作品,展出者有木雕大師黃室煌、陳清豐,雕塑專家陳和霆,石雕專家詹文燕等十多位雕刻家,透過前輩雕刻藝術家與雕刻新秀們 ... 於 www.tcsac.gov.tw -

#88.作品展示 - 藝王雕刻社-雷射雕刻木匾

木雕店招. 3張照片. 貓頭鷹雕刻. 8張照片. 雕刻作品. 14張照片. 木雕店招. 5張照片. 雷射雕刻. 5張照片. 宗教雕刻. 8張照片. 宗教雕刻. 6張照片. 宗教雕刻. 4張照片 ... 於 skillwang.emmm.tw -

#89.ZBrush 15个技巧,让你的雕刻作品更逼真

ZBrush的应用范围特别广泛,如果你忘了它也是一种3D有机雕刻解决方案也是情有可原的,很多艺术家都使用ZBrush制作纹理、创建硬表面模型、三维建模、 ... 於 zbrush.mairuan.com -

#90.會隨時間自我毀滅的雕刻作品(無誤) | 大人物- 51366

如果你時常感嘆自己臉上的肌膚不敵時間的摧殘,逐漸老化產生皺紋,那在你看過這些不只會隨時間老化,還會逐漸崩壞的雕刻作品,也許會讓你的心情大好。 於 www.damanwoo.com -

#91.雕刻的藝術空間:李季雕刻作品 - 博客來

書名:雕刻的藝術空間:李季雕刻作品,語言:簡體中文,ISBN:9787830024611,頁數:110,出版社:北京希望電子出版社,作者:李季,出版日期:2017/05/01, ... 於 www.books.com.tw -

#92.黃媽慶作品[瓜上的瓢蟲] 樟木雕刻作品/ECFA/夏荷海協會贈品

黃媽慶於民國41年(1952年)出生於鹿港,傳承了傳統木雕技藝之後,. 致力於創作「現代木雕」,值得喝采的一位台灣中生代木雕藝術家。 綜觀黃媽慶的作品能深深感受到他 ... 於 seller.pcstore.com.tw -

#93.2022 雕刻作品推薦|十一月優惠比價 - LINE購物

雕刻作品 · 5Cgo 含稅大師作品手工雕刻烏金石茶盤簡約家用送禮茶臺茶具茶海托盤客製LOGO尺寸t628631164622 · 【母與子】黃蠟石擺件榮獲上海玉龍杯玉石雕刻最佳創意獎作品. 於 buy.line.me -

#94.莆田木雕:小小雕刻刀讲好中国故事 - 台海网

12月14日,国家级非遗项目莆田木雕省级代表性传承人郑春辉在介绍他的大型木雕作品《清明上河图》。该件作品历时近4年,在一棵长13米、最大直径达3.5米 ... 於 www.taihainet.com -

#95.美國南瓜大神推出最新雕刻作品迎萬聖節(圖)-新華網

當地時間2017年10月20日,萬聖節將至,美國藝術家亞歷克斯·韋爾(Alex Wer)再推出一係列精湛的南瓜雕刻作品。被稱為南瓜極客的亞歷克斯是一位雕刻 ... 於 big5.news.cn -

#96.栩栩如生的「木雕貓咪」!逼真到雕刻家自己也怕 - 自由時報

雕刻 家們鬼斧神工的創作技巧,讓旁人看了他們所雕刻出來的作品都會為之讚嘆,不過日本卻有位專攻「木雕」的雕刻家,反而對自己辛辛苦苦雕刻出來的作品 ... 於 news.ltn.com.tw -

#97.黃土水- 维基百科,自由的百科全书

其作品皆以台灣鄉土意象融入西洋雕塑為特色,並創作一系列由木刻、技藝泥塑、大理石雕刻、鑄銅等材料構成之名作,著名者則包含《甘露水》、《釋迦出山像》、《水牛 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#98.清代藝術雕刻,百件犀牛角作品大賞(一)

原標題:清代藝術雕刻,百件犀牛角作品大賞清初的犀角雕刻繼承明代的傳統風格。因明末著名的牙角雕刻家仍繼續從事雕刻工藝。雕刻蟠螭紋和龍紋的犀角杯 ... 於 www.antiquekeeper.ca