野生動物紀錄片的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SylvainTesson寫的 在雪豹峽谷中等待:這世界需要蹲點靜候,我去青藏高原拍雪豹 和博伊德.瓦提的 獅子追蹤師的生命指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站宅家追剧| 10部高品质自然类纪录片,“镇”住家中“神兽们”也說明:而且最近这段时间,跟野生动物有关的新闻也不少,东北虎下山、雪豹获救助等,“大象旅行团”还在旅行中。野生动物们不断“闯”入现代社会新闻中,人与自然 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和方智所出版 。

國立臺北藝術大學 電影創作學系碩士班 劉嵩、滕兆鏘所指導 邱楷庭的 電影作品《假如一棵樹在森林裡倒下》創作論述 (2021),提出野生動物紀錄片關鍵因素是什麼,來自於森林護管員。

而第二篇論文國立臺灣大學 音樂學研究所 楊建章所指導 廖于萱的 臺灣自然音樂中的科學認知主義、環境倫理與美學:以《狼》(1996)、《森林狂想曲》(1999)和《青蛙四季唱遊》(2001)為例 (2019),提出因為有 臺灣自然音樂、生態再製、環境倫理、科學認知主義、馬修.連恩、吳金黛的重點而找出了 野生動物紀錄片的解答。

最後網站在线编辑野生动物纪录片英文海报模板則補充:使用Fotor强大的在线设计工具来自定义Fotor的野生动物纪录片英文海报模板,快速满足您的设计需求。即使您是毫无设计基础的小白也能轻松制作专业的野生动物纪录片设计!

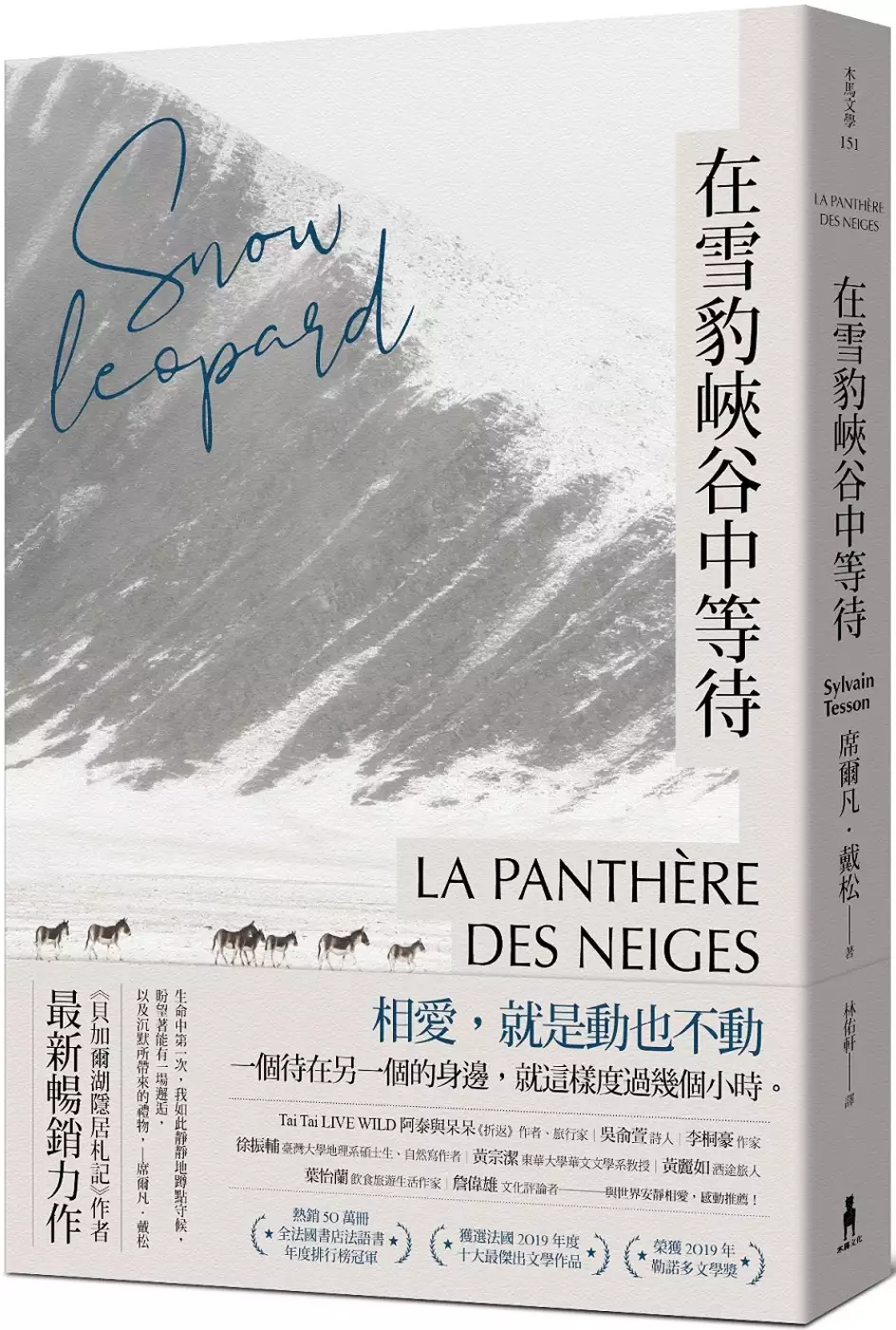

在雪豹峽谷中等待:這世界需要蹲點靜候,我去青藏高原拍雪豹

為了解決野生動物紀錄片 的問題,作者SylvainTesson 這樣論述:

「相愛,就是動也不動,一個待在另一個的身邊, 就這樣度過幾個小時。」 ──《貝加爾湖隱居札記》作者高踞暢銷榜冠軍最新力作── 臺灣兩大文學首獎得主林佑軒親自操刀翻譯 這群人在攝氏零下三十度、海拔五千公尺高的荒原上沉默等待, 只為了見這頭野獸一面…… ★熱銷50萬冊,全法國書店法語書年度排行榜冠軍! ★獲選法國2019年度「十大最傑出文學作品」! ★榮獲2019年勒諾多文學獎! ★收錄野生動物攝影家鏡頭下珍貴雪豹身影、世界最高屋脊等攝影傑作! 「牠是誰?」 「雪豹。」他說。 「我以為牠已經消失了。」我說。 「牠讓我們這樣覺得。」 為了追尋最

後的雪豹,作者和一對野生動物攝影師及野生動物紀錄片導演情侶,以及一名哲學家兼攝影助理,在攝氏零下三十度、海拔五千公尺高的青藏荒原上,展開一段拍攝雪豹──這位世界古老住客的奇異之旅。 徒步行進在古老、卻已遭人類拓墾得皮開肉綻的圖博中,一行人在群山中野獸的注視下前進。他們走入犛牛谷、狼之谷,身上沾染羚羊捲起的煙雲,聽見圖博屠殺的倖存者──西藏野驢狂奔的嘶吼。 他們必須妥當偽裝,完美藏身在大自然中,因為沒人能保證他們一心等待的動物會前來赴約,甚至可能空手而歸…… ▍我蜷伏在蕁麻叢中,謹遵指示,不碎動、不出聲。 我唯一可以犯的規,是呼吸。 在城市裡,我習慣了時時刻刻都呱噪個不

停。現下最難的,正是閉嘴。 離開了西伯利亞的小木屋,戴松眼前不再是一望無際的雪白湖面。 他往天空爬,隨著時間放慢腳步,平靜讓他的感官變得更加敏銳。 天空、岩壁、山谷、動物 狩獵者、政府、攝影師、哲學家 他待在零下三十度的帳篷,縮在只露出頭的睡袋裡聽狼在唱歌;凝視被人為掏空、毫無生物蹤跡的峰頂;也在輾踏冰川的吉普車上呼吸著火山渣。 在山間,獸的聲音如琴瑟和鳴,這群浪遊的孤獨者的心靈也彷彿更加清明起來。 ▍生命中第一次,我如此靜靜地蹲點守候,盼望著能有一場邂逅, 以及沉默所帶來的禮物。 終於,他們來到湄公河畔──雪豹的王國,在禿鷲飛舞的峽谷中,聽著

雪豹的傳說。一行人埋伏等待在每一座小山谷前,等待雪豹現身,並透過野生動物攝影家之眼,積累了數百幀如夢似幻,由自然賜與的美好禮物。 「牠是誰?」 「雪豹。」他說。 牠是一個轉瞬卻永恆的夢想, 讓人們在虛耗多年歲月之後, 回想起那些曾經深愛卻終將失去的事物。 ★首刷60,000冊數天內銷售一空,累計銷售達50萬冊 為當年度全法國書店法語書銷量冠軍! ★亞馬遜4.5顆星,近千則讀者好評,各界名人、媒體齊聲推薦! 名人推薦 【Tai Tai LIVE WILD】阿泰與呆呆(《折返》作者、旅行家) 吳俞萱(詩人) 李桐豪(作家) 徐振輔(臺灣

大學地理系碩士生、自然寫作者) 黃宗潔(東華大學華文文學系教授) 黃麗如(酒途旅人) 葉怡蘭(飲食旅遊生活作家) 詹偉雄(文化評論者)────與世界安靜相愛,感動推薦! 「這是一曲頌讚沉默的歌。」────《解放報》(Libération) 「年度最傑出的自然書寫。」────《金融時報》(Financial Times) 「抒情且充滿詩意的敘事風格,極美的文筆讓自然文學增添了現代的聲音。」────Michel Crépu《新法蘭西評論》(La Nouvelle revue française)總編輯、作家、評論家 「在作者極為傑出的描寫美的文字中,也謳歌了

現代人所失去的緩慢、耐心、沉靜與溫情。」────艾瑞克.柯梅爾(Éric de Kermel),法國作家 「一本卓越的書。今年我所讀過最美的文學作品。」────尚.克勞德.拉斯皮恩加斯(Jean-Claude Raspiengeas),法國記者、文學評論家

野生動物紀錄片進入發燒排行的影片

一部歷時11年的台灣黑熊紀錄片,珍貴的畫面在黃美秀教授與麥覺明導演,一次又一次的上山尋訪熊跡中,點點滴滴的紀錄了下來,我們總把黑熊當作吉祥物,當作台灣的親善大使,但其實我們對黑熊的了解實在是少之又少,透過了影片的解說,我們終於對黑熊的一切多了一點點的認識。

#17TKBAR一起推坑吧#一輪的運動日常#黑熊來了#台灣黑熊#保育動物#瀕危#大分#八通關古道

《其他平台》

●FB:https://www.facebook.com/elunTW/

●一輪IG:elun1020

電影作品《假如一棵樹在森林裡倒下》創作論述

為了解決野生動物紀錄片 的問題,作者邱楷庭 這樣論述:

《假如一棵樹在森林裡倒下》是一部紀實短片,關於一位女性護管員,在重視體能甚至有些危險的工作場域中,找到自我定位與價值的故事。她能夠在森林裡眾多微小物事中發現差異與樂趣,也能夠在惡劣的天氣與無常的危機中保持鎮定。看著另一位新進的女性護管員努力學習想要獨當一面的樣子,也讓她看見了最初成為護管員的自己。故事的主題是,人終將會從所愛的物事中,看到自己。本創作論述將從創作動機、創作背景、內容、類型與風格來檢視這部影片,還有創作者的反思、檢討與未來創作建議。

獅子追蹤師的生命指南

為了解決野生動物紀錄片 的問題,作者博伊德.瓦提 這樣論述:

追蹤獅子足跡,如同追尋內在真我! 從古老的追蹤智慧,學習傾聽心底的呼喚, 成為自己生命的追蹤師。 跟隨獅子追蹤師的腳步,走入荒野,找回自己。 在內心深處,你早已明白自己的天賦、人生目的及使命為何, 只是麻木的現代生活讓你忘了如何尋找。 現在,讓古老的追蹤藝術帶你跟隨自己內在的足跡, 走上發現自我的旅程。 知道如何辨識方向、別擔心目標在哪裡,以及保持警醒、處處留心——這些不只是成功追蹤獅子的策略。當你加入本書作者瓦提,與他的兩名亦師亦友的追蹤師夥伴一起去找尋獅子,沉浸在南非荒野的氛圍中,除了學到追蹤所需的知識與原始生存技能,還能學到以上智慧。更重要的是,這些智慧

也能應用在日常生活中,讓你活出有目的、有意義、與人連結、更加和諧的人生。 當你覺得自己活得渾渾噩噩,追蹤師說: 「離開夢遊人生狀態的旅途並不始於呼喚,而是始於聽見呼喚的欲望。」 當你面對大到似乎無法企及的目標,追蹤師說: 「找到第一組足跡,然後下一組,接著再下一組。不要眼高手低,把希望寄託在未來找到獅子的微小可能,要從當下掌握的東西開始努力。」 當你面對害怕做錯選擇的焦慮不安,追蹤師說: 「重點不在於正確,而在於發現。追蹤的路不是只有一條,唯一的錯誤就是什麼選擇都不做。」 喜愛動物、熱愛自然的人,會在這本書裡看見曠野中的天堂; 追求自我成長的人,這本書會

告訴你如何以生命追蹤師的身分,活出你真正想要的人生。 ◎追蹤師與大自然的古老智慧── ★面對看過一千次的事情,追蹤師卻總能看出新東西。 ★追蹤讓自己感覺好的事物,然後把更多這類事物帶進生命裡。注意到讓自己感覺糟的事物,然後盡量少做。 ★踏上一條道路卻找不到足跡,也是找到足跡的一個過程。 ★大自然看不見你的地位、財富或階級。它只在乎你的存在,以及解讀跡象、分析地勢、翻譯荒野之聲的能力。是大自然讓眾生平等。 ★我不知道我們要去哪,但我確切知道怎麼抵達那裡。野性的自我在低語:學習變得自然。 ★只要在荒野待上三天,心靈就會改變,你就會知道什麼是真正重要的。你的存在之道也將

不同於以往。 ★自然界裡的每個生命都知道如何做自己。 ★執著於完美以及正確,使得我們總想要直接找到「獅子」,不明白起初幾組腳印的意義,不懂得應該將自身投資於發現的過程,而非結果。 ★追蹤者懂得把巨大的不可能分解為一組又一組的微小足跡,帶著這樣的心態,凡事都變得可能。 名人推薦 ★達娃 七世代自然生活學校創辦人、《追蹤師的足跡》譯者、魯宓 推薦

臺灣自然音樂中的科學認知主義、環境倫理與美學:以《狼》(1996)、《森林狂想曲》(1999)和《青蛙四季唱遊》(2001)為例

為了解決野生動物紀錄片 的問題,作者廖于萱 這樣論述:

本文以臺灣九零年代自然音樂為中心,試圖藉由生態再製(ecological reproduction)概念,重新理解當時的人、自然與音樂之間的關係。在臺灣自然音樂以環境主義與科學認知為主的兩條創作路徑中,以環境保護和自然之美作為創作素材或主題並不少見,其出版品和演出無論是被標籤為自然音樂、環保音樂或生態聲音藝術,其中對「何謂自然」的想像,仍多半指向自然即是真實、和諧、美好,或者需要建立在正確、客觀知識之上的倫理—美學預設。然而,此種對自然(nature)的想像並不如表面自然(natural)。如果自然音樂確實能夠驅動聽者對臺灣自然環境的重視與認識,此間仍需要離析自然、美學與環境倫理意識三者之間

的互動樣貌。因此,本文選擇以九零年代由風潮音樂唱片公司出版馬修.連恩(Matthew Lien)具有社會能見度的環保音樂專輯《狼》(Bleeding Wolves, 1996),以及風潮唱片製作人吳金黛的「聽見大自然」系列前兩張專輯《森林狂想曲》(The Forest Show ,1999)和《青蛙四季唱遊》(Frog’s Show , 2001)為主要案例。本文認為,自然聲響錄音(natural sound recording)作為自然音樂的重要樞紐,藉由聲響的空間性與位移、自然錄音作為倫理媒介、生態知識作為聆聽媒介等技術,網絡式形塑出自然音樂中不同的認知階序(倫理優先/科學認知優先)與價值

矛盾,從而呈現具雙重性立場的倫理動員與科普知識的聽覺實踐,指向再製技術的倫理—美學生態、科學取向與生態音樂學議題,最終建構出臺灣九零年代末自然音樂文化的在地身影。

想知道野生動物紀錄片更多一定要看下面主題

野生動物紀錄片的網路口碑排行榜

-

#1.动物纪录片_纪实台_央视网(cctv.com)

中国纪录片第一频道,在央视大量优秀纪录片资源的基础上,集纳国内地方台、BBC、国家地理还有民间制作机构等关于动物世界的纪录片资源。 於 jishi.cctv.com -

#2.奈良小鹿過更好!你願在家工作一個月,讓動物安靜 ... - 未來城市

人類,竟已帶給地球如此多意料之外的沈重負擔。 疫情-野生動物-紀錄片-生態保育-新冠肺炎 《這一年,地球變得不一樣》記錄疫情下的 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#3.宅家追剧| 10部高品质自然类纪录片,“镇”住家中“神兽们”

而且最近这段时间,跟野生动物有关的新闻也不少,东北虎下山、雪豹获救助等,“大象旅行团”还在旅行中。野生动物们不断“闯”入现代社会新闻中,人与自然 ... 於 www.yangtse.com -

#4.在线编辑野生动物纪录片英文海报模板

使用Fotor强大的在线设计工具来自定义Fotor的野生动物纪录片英文海报模板,快速满足您的设计需求。即使您是毫无设计基础的小白也能轻松制作专业的野生动物纪录片设计! 於 www.fotor.com -

#5.《一隻台灣黑熊之死》紀錄片,高雄內惟首場映後座談反應熱烈

... 紀錄片拍攝過程、黑熊保育及救傷歷程等議題, ... 過程中各保育人員的心聲,山村居民看待事件的視角,帶出人與野生動物、人與熊關係的省思。 於 www.cna.com.tw -

#6.人類不在動物依然被射殺?福島動物紀錄片追問生命真相

「福島生物紀錄4~生命」的內容,除了紀錄前述的獵殺之外,還包括前福島大學環境放射能研究所特任助教奧田圭等學者專家,對於野生動物遭到輻射污染的情形 ... 於 www.civilmedia.tw -

#7.吐血推荐:这11部有关动物的经典纪录片!一定要为孩子收藏!

... 动物还过瘾!孩子们跟随一辈子都在拍摄野生动物的动物专家Gordon Buchanan,可以慢慢去探索这些动物什么会如此可爱……萌萌哒小朋友观看萌萌哒小动物 ... 於 www.sohu.com -

#8.Apple TV+發表三部野生動物紀錄片《The Year Earth ...

這部由David Attenborough講述旁白的紀錄片,是一封獻給地球的暖心情書,著重呈現大自然的復甦能為未來帶來光明希望。《The Year Earth Changed》由BBC ... 於 zeekmagazine.com -

#9.自然類紀錄片- 維基百科,自由的百科全書

自然類紀錄片(英語:Nature documentary)或野生動物紀錄片是關於動物,植物或其他非人類生物的紀錄片或系列的風格,通常集中在自然棲息地拍攝的視頻還經常包括訓練和 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.宣導野生動物保育新北發表遊隼故事紀錄片

侯友宜表示,遊隼在臺灣是珍貴稀有二級保育類野生動物,紀錄片詳載遊隼育雛艱辛過程,內有許多精彩故事,是一部富有環境、生態教育意涵影片,將從學校推廣 ... 於 www.taiwanhot.net -

#11.Vogue有意識/ 少了人類,奈良小鹿反而活得更好?《這一年

Apple TV+ 發表鼓舞人心的野生動物紀錄片《這一年,地球變得不一樣》由BBC Studios Natural History Unit 製作,Tom Beard 執導,由大衛艾登堡David ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#12.中國珍稀野生動物的絕版史詩-CNTV紀實臺

《野性的呼喚》是國內第一部全景式野生動物紀錄片,包括10種不同生態環境;每集均為一種生態環境的全景展現,大到旗艦物種,小到顯微攝影才能看到的細小生物;每種主體動物 ... 於 big5.cctv.com -

#13.BBC戲劇性動物紀錄片《王朝II》將登場見證六大動物家族生存 ...

以「單元劇」的戲劇拍攝手法,開創紀錄野生動物家族的生存故事,BBC Studios於2018年底推出動物紀錄片《王朝》第一季大獲好評,IMDb網站評分高達9.1,時隔 ... 於 cnews.com.tw -

#14.在线野生动物纪录片安卓版應用APK下載

在线上有250多种野生动物纪录片,以了解自然。 您是否想了解濒临灭绝的动物,世界新物种或稀有海鸟,恐龙或猛禽? 在线野生动物纪录片是观看高清动物 ... 於 m.apkpure.com -

#15.野生動物奇觀| 誠品線上

內容簡介BBC自然生態紀錄片歷年來的絕妙畫面精選過去幾年來,英國廣播公司的野生動物紀錄片捕捉了許多歷史性的一刻,拍下巧妙、美麗和震撼的畫面,讓人了解自然界中的無限 ... 於 www.eslite.com -

#16.BBC動物紀錄片前十名好看的動物紀錄片推薦 - 排行榜

《非洲》是一部記錄非洲大陸原生態的紀錄片,橫亘在赤道兩旁的世界第二大洲非洲上,有著豐富多樣的野生動物和自然風光,這裡生機勃勃,動物們之間團結互助,充滿韌勁與 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#17.氣候秘密搜查官── 法國紀錄片《動物:生命之匙》

碳排放量,與全球暖化和生態環境轉壞,從來息息相關。有研究指出,人類在地球上的活動早已為動物棲息的環境帶來嚴重影響,並造成無數野生動物,包括500種 ... 於 www.greenpeace.org -

#18.野生动物纪录片:如何在国际传播中“出圈”?

张溶张其平2021年初夏,一群来自云南的亚洲野象,从故乡西双版纳出发,一路向北徒步500多公里,大摇大摆走高速、进县城、啃包谷、喝烤. 於 m.fx361.com -

#19.反思人與野生動物相處之道「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片

記者鄧宜/新竹報導. 新竹林管處2/13將於竹縣府簡報室及2/19於竹市文化局演藝廳播映「一隻臺灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片,並邀請野生動物 ... 於 etaiwan.news -

#20.劉燕明:過去已回不去,也不能改變,但我們可以想想未來 ...

劉燕明從小就喜歡動物,曾以為台灣沒有野生動物而夢想到非洲去。年輕時因為讀了 ... 紀錄片《希望之徵》。這過程何其需要耐心毅力,以及對生態的愛。外人看來不可思議 ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#21.自然界的欢歌!总台《国家公园:野生动物王国》纪录片带你走 ...

由中央广播电视总台重磅推出的4K纪录片《国家公园:野生动物王国》于第五十个世界环境日(2021年6月5日)在CCTV-4首播。节目自播出以来引发广泛关注, ... 於 www.itaiwannews.cn -

#22.冒死拍攝東北虎野犛牛!最具中國特色動物紀錄片完全不輸 ...

如果家犛牛多了,野犛牛以及其他野生動物自然就少了。 再比如白海豚,其實是很高級的動物,靠聲納系統在海裡生活。為什麼越來越多白海豚會誤 ... 於 www.hk01.com -

#23.屏東林區管理處放映「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片引起民眾省思

誤中陷阱「山豬吊」後傷勢嚴重,一度瀕臨截肢,經特有生物研究保育中心野生動物急救站悉心照料400多天後順利康復,第二次異地野放至林相完整、食物充足且鄰近水源,遠離 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#24.BBC生態60年

... 動物的過程,從此開啟他生態紀錄片的生涯。 如今大衛艾登堡不僅是英國的國寶級人物,被英國女王受封為爵士,也是上一世紀最重要的野生動物學者。 這60年間大衛艾登堡 ... 於 pts_3.pts.org.tw -

#25.拍野生動物紀錄片李敏鎬慨嘆弱肉強食- 亞洲- 明周娛樂

Oppa李敏鎬上月正式入伍,不過粉絲也不用為見不到他而傷心,皆因他入伍前拍攝的MBC 紀錄片《DMZ, the Wild》剛在六月十二日首播。 於 www.mpweekly.com -

#26.【有片】BBC《野生動物紀錄片》落單雄獅遭20多隻鬣狗圍攻

草原上,雄獅「Red」遭遇了數量大約20多隻的鬣狗群,牠們團團圍住Red,邊發出遭遇獅子以及進攻大型獵物時獨特的「笑聲」。 【有片】BBC《野生動物紀錄片》 ... 於 news.gamme.com.tw -

#27.有紀在影片的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

... 動物世界#神奇動物在抖音#野生動物零距離#動物紀錄片#動物也有愛. 山水动物世界解说. 下載影片. 檢舉影片. 0. 02:56. 孤身帶崽的雌狼,在跨過前行路上的一切阻礙後,最後 ... 於 biggo.com.tw -

#28.BBC野生動物紀錄片雄獅被20隻鬣狗圍攻命危一刻死黨現身救 ...

經典迪士尼卡通《獅子王》明年即將推出真人版,最近於BBC的野生動物紀錄片《Dynasties》中,則上映了一齣真實版的《獅子王》。雄獅Red於草原中被逾廿 ... 於 topick.hket.com -

#29.你以為那些動物紀錄片怎麼拍的?看到真相的人都笑噴了! ...

文章取自微信公眾號:帶你遊遍英國(weloveuk) 話說,喜歡看BBC動物紀錄片的孩紙,可能都知道BB. ... 為了拍出原汁原味的野生動物生活,有時候只能遠遠的 ... 於 life.tw -

#30.Apple TV+ 發表鼓舞人心的野生動物紀錄片「這一年,地球變 ...

諸如減少郵輪交通、每年關閉沙灘數日、找出人類和野生動物和諧共處的方法等,都是影響因素。這部由David Attenborough 講述旁白的紀錄片,是一封獻給地球 ... 於 www.nova.com.tw -

#31.央视纪录片《野性四季:珍稀野生动物在中国》下周开播

据央视消息,纪录片《野性四季:珍稀野生动物在中国》将在8 月21 日-8 月25 日开始播出,CCTV-9 每晚20:00 档,CCTV-1 每晚22:30 档,央视频App 每 ... 於 www.ithome.com -

#32.《野生動物寶寶》評價心得:既殘酷又甜蜜,內容翔實- Netflix ...

就像其他自然紀錄片一樣,《野生動物寶寶Wild Babies》看起來也很甜蜜。這一次更重要的是,它是關於最可愛的動物的寶寶。從小海豹到小獅子再到最可愛 ... 於 moviereviewtoday.com -

#33.BBC開創戲劇性動物紀錄片《王朝II》11/10揭露六大 ...

開創以「單元劇」的戲劇拍攝手法,紀錄野生動物家族的生存故事,於2018年底推出動物紀錄片《王朝》第一季大獲好評,IMDb網站評分高達9.1,時隔近4年再 ... 於 www.stufftaiwan.com -

#34.【新聞】臺灣生態紀錄片始祖劉燕明畢生作品捐贈林務局推廣 ...

《台灣獼猴》一片拿下1991年第十四屆美國蒙大拿州國際野生動物電影展最佳攝影獎,1992年又以著名的《藍鵲飛過》榮獲同影展第十五屆最佳藝術概念獎;本片與 ... 於 hiking.biji.co -

#35.野生动物纪录片

135纪录片官网推荐最近很火纪录片_国家地理海洋生物纪录片《鲨与鲸Shark vs. Whale》本片讲述鲨鱼科学家瑞恩·约翰逊(Ryan Johnson, 海洋生物学家)拍摄到的一段大白鲨攻击 ... 於 www.135world.com -

#36.15部高萌的动物类纪录片推荐,带你重新认识动物世界!

15部高萌的动物类纪录片推荐,带你重新认识动物世界! · 1、萌宠成长记(共6季) · 2、自然奇境(共11季) · 3、未至之境 · 4、生命 · 5、宠物医院(共3季) · 6 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#37.市政新聞-世界動物日-新北讓愛飛起來-遊隼故事紀錄片發表

新北市長侯友宜表示,遊隼在臺灣是珍貴稀有二級保育類野生動物,紀錄片詳載遊隼育雛艱辛過程,內有許多精彩故事,是一部富有環境、生態教育意涵影片,將從 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#38.动物世界野生动物纪录片合集

您在查找动物世界野生动物纪录片合集吗?抖音综合搜索帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看 ... 於 www.douyin.com -

#39.中国人自己的野生动物纪录片- 雪豹和她的朋友们

雪豹和她的朋友们的影评。六年的时间,用心打磨出的一部,属于中国人的野生动物纪录片。用镜头向我们讲述了牧民在拍摄过程中的艰辛与坚持, ... 於 m.douban.com -

#40.最向往和尊敬的工作——野生动物纪录片摄影师_百科TA说

作为拥有着丰富的国外野生动物纪录片拍摄经验的摄影师潘光平,他于6月15日影视工业网“一录同行”活动上海站进行了主题为《捕捉大自然的“武器”》的演讲, ... 於 wapbaike.baidu.com -

#41.動物保育紀錄片:「天堂路」

但是,近20年來,因為牠們的自然棲地遭到人類嚴重破壞,並大量遭到非法捕捉,族群量已急據減少。據生態專家推估,野生紅毛猩猩已在瀕臨絕種的邊緣,如果 ... 於 e-info.org.tw -

#42.野生动物纪录片-哔哩哔哩

【中配4K】豆瓣9.6分纪录片《Tiny World》小小世界1-2季中文字幕【合集】 · 【纪录片】野生动物宝宝第一季Wild Babies Season 1 (2022) · 【云旅游】4K - 亚洲野生动物自然 ... 於 m.bilibili.com -

#43.BBC紀錄片《王朝》告訴你如何尋找老虎蹤跡

在叢林裏如何尋找老虎的蹤跡,BBC野生動物紀錄片《王朝》的導演可以告訴你他的經驗。 於 www.bbc.com -

#44.猫喜欢看电视上的野生动物纪录片- 高清视频在线观看

猫喜欢看电视上的野生动物纪录片. 分享. Copyright © 2016-2022 Image Future Investment (HK) Limited. 服务协议|隐私协议|Cookie Policy|意见反馈| @TencentVideo. By ... 於 wetv.vip -

#45.守護野生動物新北請看「山椒魚來了」生態電影

侯友宜市長表示,今天率先放映「山椒魚來了」紀錄片,接著還有「守護黑面琵鷺」及「消失的紫斑蝶」電影欣賞會,觀看完3部電影就如同親自走過山林、走過 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#46.Mel 說《野生動物寶寶》評價心得:既殘酷又甜蜜,內容翔實

... 紀錄片 · Watch Wild Babies | Netflix Official Site NETFLIX真的超會拍這些野生動物紀錄片, 我被這些寶寶們給萌住了. Mel 說. 2022-05-12T15:12:41.000 ... 於 www.plurk.com -

#47.拯救「滇金絲猴」 陸紀錄片獲艾美獎提名

中國大陸這幾年,興起了拍攝野生動物紀錄片的風潮,大貓熊、雪豹、金絲猴,這些生活在深山地區的稀有動物,透過鏡頭罕見地呈現在觀眾眼前, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#48.野生動物奇觀DVD

商品簡介:BBC自然生態紀錄片歷年來的絕妙畫面精選過去幾年來,英國廣播公司的野生動物紀錄片捕捉了許多歷史性的一刻,拍下巧妙、美麗和震撼的畫面,讓人了解自然界中的 ... 於 www.books.com.tw -

#49.【旅讀早安】中國紀錄片新篇章鏡頭下的野生世界

在穿梭於雪地間的金絲猴、初生藏羚羊踉蹌學步,還有隱蔽高山岩壁之間的雪豹……這些珍貴畫面之下,是導演想藉此引起世人對野生動物的保育心,因而成就了這隻 ... 於 www.orchina.net -

#50.國家地理野生-歐洲最野生的森林和林地-BBC紀錄片歷史

紀錄片 在鳥類的翅膀上進行了驚人的飛行。 文章來源:Youtube. 責任編輯:辛裴. 於 www.soundofhope.org -

#51.世界動物日-首部紀錄片「遊隼的故事」發表

... 紀錄片發表,代表棲地維護良好、永續環境成長,結合民間團體共同保護動物,讓我們愛護整個世界動物就從新北開始,全民共同維護野生動物保育 ... 於 www.allnews.tw -

#52.不推不行!3部動物Netflix作品:人性、權力,重啟我們對生命 ...

盜獵者甚至認為只要殺光所有猩猩,國家公園就可以不必存在。 這部紀錄片呈現野生動物保育是牽連經濟、歷史、政治等交織的複雜議題。「這些猩猩就是我之 ... 於 harvest365.org -

#53.高屏地區巡迴放映《一隻臺灣黑熊之死》紀錄片 - 林務局

... 紀錄片,共同反思人與野生動物相處之道. ::: 202301/09 由屏東林區管理處與高雄市政府農業局及屏東縣政府文化處,跨界聯合辦理的高屏地區紀錄片巡迴 ... 於 www.forest.gov.tw -

#54.《這一年,地球變得不一樣》動物的疫線希望

Apple TV+ 發表鼓舞人心的野生動物紀錄片「這一年,地球變得不一樣」,由David Attenborough 講述旁白,同時也藉此片迎接2021 年世界地球日. 延伸閱讀. 於 agooday.com -

#55.BBC戲劇性動物紀錄片《王朝II》將登場見證六大動物家族生存 ...

匯流新聞網記者胡照鑫/台北報導以「單元劇」的戲劇拍攝手法,開創紀錄野生動物家族的生存故事,BBC Studios於2018年底推出動物紀錄片《王朝》第一季 ... 於 n.yam.com -

#56.2011美国野生动物纪录片《天生狂野Born to Be Wild》电影 ...

图片信息简介:2011美国野生动物纪录片《天生狂野Born to Be Wild》电影宣传高清晰剧照海报·编号为902215,上传时间为2011-04-12 22:51:30,模式为RGB! 上一篇 韩国 ... 於 www.2008php.com -

#57.替野生動物說話!

拍攝生態紀錄片近20年,山林去來雖辛苦,但是最累的卻是四處奔走、籌措經費。劉燕明表示,雖然理論上政府有責任編列預算,擔起物種紀錄保育的責任,但由於任何一種野生動物 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#58.5部动物纪录片告诉你我们的欲望它们的危机

虽然这纪录片以象牙为主角,但是片中也有其他野生动物“产品”的片段,提醒我们除了象牙之外,还有其他动物也面临同样的命运。调查记者黄泓翔也说了 ... 於 smdd.seehua.com -

#59.用BMD 12K攝影機在北極拍野生動物紀錄片是怎樣的體驗?

加拿大廣播公司CBC原創的十集系列紀錄片《北極獸醫》(英文原名:Arctic Vets)不僅為觀眾提供了一個近距離了解加拿大北部野生動物的機會,也記錄了 ... 於 www.getop.com -

#60.動物紀錄片的價格推薦- 飛比2023年08月即時比價

【歐洲站】小小世界紀錄片隨身碟超清1080P兒童紀錄片親子時光微觀動物世界1412408 ... 野生動物罕見狼與野狗DVD 紀錄片Y195086 美國美國. 880. Yahoo奇摩超級商城. 初見 ... 於 feebee.com.tw -

#61.野性智利

簡介. 野性智利. 紀錄片. 從安第斯山脈到海風吹拂的綿延海岸線,大量神奇的野生動物生活在智利這個家園,牠們在智利極端的環境中繁衍生息,其中一些獨特且有趣的物種為 ... 於 tv.apple.com -

#62.BBC被曝拍野生動物紀錄片造假場景系定制[圖]

資深攝像師阿蘭在參加一個文學節時披露了英國廣播公司野生動物紀錄片部分鏡頭造假的消息。 中新網10月9日電英國廣播公司曾因拍攝了眾多高質量的野生 ... 於 culture.people.com.cn -

#63.最好看的中国野生动物纪录片,我居然看哭了

最好看的中国野生动物纪录片,我居然看哭了. v. 壹父母. 2020年3月3日14:42育儿领域创作者. 关注. 图片. 本文图片及视频截图均来自于网络,版权归原作者所有. 於 new.qq.com -

#64.最好看的中國野生動物紀錄片,我居然看哭了

最近宅在家,和孩子一起看完了紀錄片《未至之境》。想不到一部講述動物的紀錄片,竟把我看哭好幾次。 於 kknews.cc -

#65.Top 500件動物紀錄片- 2023年9月更新

去哪兒購買動物紀錄片?當然來淘寶海外,淘寶當前有580件動物紀錄片相關的商品在售。 在這些動物紀錄片的適用年齡有2歲、3歲、4歲、5歲和6歲等多種,在動物紀錄片的 ... 於 world.taobao.com -

#66.《地球:奇妙的一天》野生動物紀錄片的里程碑

《地球:奇妙的一天》野生動物紀錄片的里程碑. 文/童欣圖/Golden Scene、BBC. 2017年12月08日. 簡體. BBC地球影業在12月為港人帶來令人期待已久的紀錄片──《地球: ... 於 hk.epochtimes.com -

#67.自然紀錄片Nature Documentary: 最新的百科全書、新聞

自然紀錄片或野生動物紀錄片是關於動物、植物或其他非人類生物的紀錄片或系列片的一種類型,通常以在自然棲息地拍攝的視頻為中心,但通常也包括訓練有素的動物和圈養 ... 於 academic-accelerator.com -

#68.《王朝》開創類戲劇動物紀錄片推續作揭露6大動物王朝生存祕辛

【記者李子凡/綜合報導】BBC Studios以開創性的「單元劇」戲劇拍攝手法,紀錄野生動物家族的生存故事,於2018年底推出動物紀錄片《王朝》第1季大獲 ... 於 tw.nextapple.com -

#69.自然生态野生动物纪录片展示片场AE模板

自然生态野生动物纪录片展示片场AE模板. 素材时长:. 01:17. 音频字体:. 仅供参考,无商业授权. 最低支持版本:. After Effects CC. 素材ID:. 於 stock.xinpianchang.com -

#70.《TERRA》紀錄片:向人類致敬

在現實世界中,野生動物已變成地球最絕望的難民。牠們飢餓、口渴、無處容身。另 ... 《Planet Ocean》由Yann Arthus-Bertrand和Michael Pitiot兩位導演製作,這部出色的獲獎 ... 於 www.terra.omega -

#71.大型系列野生动物纪录片《野性的呼唤》官方网站

《野性的呼唤》第一次以高清影像的方式集中向世人展示中国最为珍稀的野生动物,通过真实记录、科学再现的手法揭秘珍稀野生动物的真实生存状况,创造一部我国珍稀野生 ... 於 jishi.cntv.cn -

#72.走入台灣深山,拍攝結合人文與自然生態的《黑熊森林》紀錄片 ...

夢想計畫. 以布農族獵人林淵源以及「黑熊媽媽」黃美秀為主要紀錄片拍攝對象,讓社會大眾認識台灣特有的野生動物與 ... 於 www.keepwalkingfund.com.tw -

#73.BBC 開創戲劇性動物紀錄片《王朝II》11 月10 日重磅登台

(記者陳家珍/台北報導)BBCStudios開創以「單元劇」的戲劇拍攝手法,紀錄野生動物家族的生存故事,於2018年底推出動物紀錄片《王朝》第一季大獲好評,IMDb網站評分 ... 於 news.owlting.com -

#74.搭景拍野生動物BBC紀錄片造假- 東方日報

英國廣播公司(BBC)資深攝影師艾倫(Doug Allan)近日爆料指,BBC製作的野生動物紀錄片經常造假,拍攝的「自然環境」其實是人造景觀。 於 orientaldaily.on.cc -

#75.纪录片《野性密码》EP02——探索野生动物的奥秘 - YouTube

对自然现象、动植物门类的探秘性解读作为节目的制作理念,以反映 野生 动植物的生存方式、生活状态。 於 www.youtube.com -

#76.【影刻台灣】世界動物日是什麼?關愛動物必看3大紀錄片

世界動物日推廣愛護動物、尊重生命的觀念,無論流浪貓狗、還是野生動物,都是地球上的一份子,和人類就像家人般的存在! 於 online.senao.com.tw -

#77.纪录片《荒野至上》:六位中国顶尖野生动物摄影师的荒野故事

原标题:纪录片《荒野至上》:六位中国顶尖野生动物摄影师的荒野故事“忙碌、焦虑、疲惫,人们喜欢将这些钢筋水泥命名为都市丛林,或许, ... 於 tech.sina.cn -

#78.【BBC】野生動物奇觀DVD,大衛艾登堡David Attenborough

BBC自然生態紀錄片歷年來的絕妙畫面精選. 過去幾年來,英國廣播公司的野生動物紀錄片捕捉了許多歷史性的一刻,拍下巧妙、美麗和震撼的畫面,讓人了解 ... 於 www.ruten.com.tw -

#79.生態紀錄片的敘事手法:一門容易被忽視的學問

這個系列被網路媒體(www.wanderlust.co.uk)稱為BBC有史以來最具爭議的野生動物節目。 ... Lawson(2014)認為,自然與野生動物紀錄片建立在觀眾因真實而來 ... 於 medium.com -

#80.CNN 的第一部野生動物紀錄片系列將觀眾帶到巴塔哥尼亞

CNN 野生動物系列“巴塔哥尼亞:世界邊緣的生活”中的企鵝。 由CNN 提供本週末首次亮相. 於 zh-tw.bitcoinethereumnews.com -

#81.與#何瓊紋老師、綠色和平減塑專案主任#張凱婷,一同談論了 ...

738 likes, 4 comments - greenpeace_tw on February 17, 2023: "一部耗時17年拍攝的#生態紀錄片,帶出了#環境保護、 #野生動物研究、 #..." 於 www.instagram.com -

#82.纪录片《野性密码》EP01——探索野生动物的奥秘 - YouTube

对自然现象、动植物门类的探秘性解读作为节目的制作理念,以反映 野生 动植物的生存方式、生活状态。 於 www.youtube.com -

#83.台灣動物保護學院【動物與生態電影初探】系列課程

——野生動物的女性構連; 10/13(四) 19:00-20:30 第六堂:小結——四季有時的電影生態 ... 本課程希望以生態電影作為分析切入點,與學員探討不同片種——商業片、獨立電影及紀錄片 ... 於 east.neticrm.tw -

#84.由野生动物纪录片创作的美丽大自然电影 - PetaPixel

如果您是粉丝电影,您应该看一下由28岁荷兰的视觉艺术家Marinus创作的自然电影。他一直在使用受欢迎的野生动植物纪录片(BBC的Winterwatch,《生命的 ... 於 m.sacaschool.com -

#85.豆瓣9.2,这部BBC纪录片用野生动物的故事治愈过去一年的你

《地球改变之年》(《TheYearEarthChanged》),用野生动物的快乐告慰我们的柔软内心。又有新纪录片可以看了,这一次是AppleTV+为庆祝2021年世界地球 ... 於 www.163.com -

#86.半年時間籌備用GTA V 製作野生動物紀錄片- 香港unwire.hk

除了大量Mod 令遊戲更好玩耐玩,亦有不少玩家利用Rockstar Editor 拍片,最近就有玩家為遊戲內的城市Los Santos 製作了一段野生動物紀錄片。 雖然這齣「 ... 於 unwire.hk -

#87.2013,《黑熊森林》電影紀錄片 - 野生動物保育研究所

野生動物 保育研究所. Institute of Wildlife Conservation. 泰柏圖書館 ... 2013,《黑熊森林》電影紀錄片. admin. 文章導覽. Previous. Previous. 2013 ... 於 wildlife.npust.edu.tw -

#88.在CBC Gem 上播放野生動物紀錄片| 家庭樂趣溫哥華

這些紀錄片可以免費觀看,但在整個節目中確實包含幾個簡短的廣告插播。 一些可用的紀錄片是: 白鯨寶寶的呼喚, 蜜蜂日記和 如何成為一頭野象. 在CBC Gem 上播放野生動物 ... 於 www.familyfuncanada.com -

#89.Teddy Bear

Jun 22, 2021 - 小花一戴,可可愛愛!紀錄片《國家公園:野生動物王國》送給大朋友和小朋友的禮物,請查收!溫潤的大熊貓、調皮的滇金絲猴、優雅的黑頸鶴、呆萌的兔 ... 於 www.pinterest.com -

#90.難逃塑命》臺灣保育類野生動物及棲地微塑膠調查紀錄片(精華版

很多人有注意到海洋受塑膠污染的事件那山林或內陸湖泊呢? 綠色和平從2021 年起開始了一項針對臺灣陸域保育類 野生動物 及棲地受微塑膠污染的調查走訪 ... 於 m.facebook.com -

#91.啟發你守護大自然的心!4 部在地團隊打造的台灣野生動物 ...

啟發你守護大自然的心!4 部在地團隊打造的台灣野生動物紀錄片,勾起與自然共存的省思 · 生態紀錄片推薦1:《消失的紫斑蝶》 · More videos on YouTube. 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#92.天堂路 - TaiwanDocs台灣紀錄片資料庫

據生態專家推估,野生紅毛猩猩已在瀕臨絕種的邊緣,如果人類破壞生態環境的力道沒有減緩,二十年後,紅毛猩猩可能會在熱帶雨林裡消失。 大小型猿猴類動物,長期來,就是公 ... 於 docs.tfai.org.tw -

#93.紀錄片又爆造假攝影師:BBC應坦承

英國廣播公司(BBC)又遭踢爆紀錄片造假!知名攝影師艾倫(Doug Allan)爆料,BBC很多的野生動物紀錄片都不是正港「野生」的,很多是在攝影棚內製作 ... 於 news.ltn.com.tw -

#94.孟加拉虎- 野生動物- Planet Doc 完整紀錄片(Bengal Tiger

孟加拉虎- 野生動物 - Planet Doc 完整 紀錄片 (Bengal Tiger | Wild Animals - Planet Doc Full Documentaries). 212 19. 陳貞吟發佈於2021 年01 月13 日. 更多分享 分享 於 tw.voicetube.com -

#95.不自然紀錄片

藉由探討這些原本在自然界難以發生「不自然」的關係,以瞭解動物在人工環境下的行為,並且做出解答。 這些人工的環境多半是野生動物救傷收容的場域,各種落難於此的動物 ... 於 www.wildviewtaiwan.org.tw -

#96.野生动物纪录片- Google Play 上的应用

你喜欢动物,野生动物和野生动物吗?我将免费下载这个专门介绍世界上最令人印象深刻的动物的动物和生活的新应用程序。 於 play.google.com -

#97.珍稀野生动物在中国》即将播出,讲述中国珍稀动物的传奇故事

2023年8月21日—25日,由中法合拍的纪录片《野性四季:珍稀野生动物在中国》(Wild Treasures of China)将于中央广播电视总台CCTV-9每晚20:00档,CCTV-1 ... 於 www.ftourcn.com -

#98.動物大蒐秘

科學及自然紀錄片,紀錄片系列. 演員. 布萊恩·克雷斯頓羅希達·瓊斯瑞貝爾·威爾森佩德羅·帕斯卡烏佐·阿杜巴安東尼·麥凱大衛·哈伯安迪·瑟克斯. 快上Tudum.com 觀賞Netflix ... 於 www.netflix.com -

#99.自然類紀錄片

自然類紀錄片(英語:Nature documentary)或野生動物紀錄片是關於動物,植物或其他非人類生物的紀錄片或系列的風格,通常集中在自然棲息地拍攝的視頻還經常包括訓練和 ... 於 www.wikiwand.com