鄒族母系社會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗寫的 臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族 和許俊雅,中島竹窩,秋澤烏川,川上沈思,西岡英夫的 日治時期原住民相關文獻翻譯選集:探險記.傳說.童話都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新自然主義 和秀威資訊所出版 。

長榮大學 台灣研究所 温振華所指導 伍逸雯的 臺灣原住民射日神話之分析比較 (2015),提出鄒族母系社會關鍵因素是什麼,來自於原住民、神話、射日。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 音樂學系 錢善華、孫大川所指導 賴靈恩的 從俗唱到聖詠:以卑南族下賓朗部落為中心的研究 (2015),提出因為有 pahirahiraw、senay、temilatrilaw、misahur、mangayaw的重點而找出了 鄒族母系社會的解答。

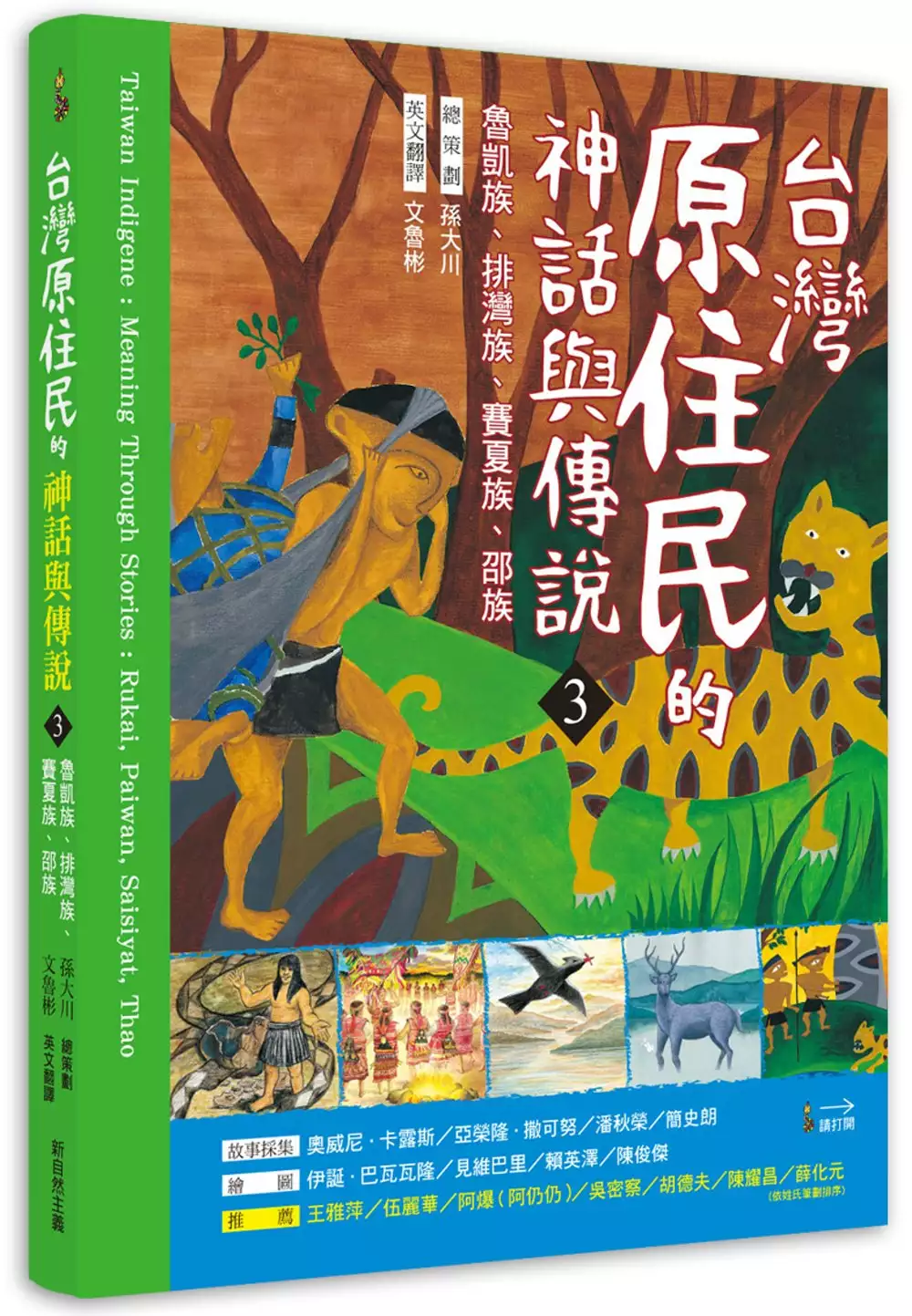

臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

為了解決鄒族母系社會 的問題,作者奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 紙風車劇團曾出演排灣族《巴里的紅眼睛》! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★ 2003年《賽夏族:巴斯達隘傳說》榮獲新聞局金鼎獎優良讀物推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天

、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。

讓我們在經濟起飛帶來了對自然與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長

陳耀昌 醫師 薛化元 政治大學台灣史研究所教授

鄒族母系社會進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣博物館 #臺灣原住民展

這次要再一次帶著聽眾朋友去逛博物館,邀請到館方解說員 #陳信鈞 來為大家介紹臺灣原住民展。

臺灣是西太平洋上的一個蕞爾小島,具備優越的地理位置及自然條件,人類早在數萬年前就已分批相繼移入,並在這塊土地上生息,開啟了史前文化的發展契機。

南島語族先民在冰河期後,又飄洋過海而來,成為原住民的祖先。

第一區

本區介紹臺灣在進入歷史時期以前,從舊石器時代到鐵器時代重要的史前文化。內容包括距今二、三萬年前,臺灣目前所知最早的化石人類:「左鎮人」,西部新石器時代各階段的文化遺物,東部新石器時代文化,特別是晚期「卑南文化」的墓葬與陪葬品,以及以十三行文化為代表的鐵器時代的文化內容。

第二區

本區共有11個展示主題,分別是:平埔族群文化、泰雅族、布農族、賽夏族、鄒族、排灣族、魯凱族、卑南族、阿美族、雅美族、邵族。

平埔族群

分布在臺灣東北部、西部的原住民族群,與漢人經過數百年的接觸,目前多已失去其固有文化與語言,而在臺灣的漢人卻也融入了相當成份的平埔族群血統。本區展出平埔族群中位於東北部的噶瑪蘭族、中部的巴宰族、與南部西拉雅族等三族重要的文化特色。

泰雅族

分布在臺灣中、北部等八縣境內內山區,地區遼闊,為臺灣原住民中第二大族。該族主要的物質文化特色為編織及紋面,其中貝珠衣尤為特出,而紋面則被視為是成年必要的象徵。

布農族

主要分布在臺灣中部山區,而以南投縣為中心,為臺灣原住民中第四大族。該族居住在約一千至兩千公尺左右的山區,傳統以山田墾燒與狩獵為主要的生產方式,男性衣服以皮製為主。臺灣原住民沒有文字,布農族卻發展出獨特的「祭事曆板」以記載年中的農耕祭典時序。

賽夏族

分布在新竹與苗栗兩縣,分為男群與北群,是臺灣原住民中人口較少的族群。該族在物質文化受泰雅族影響較巨,特別是服飾和紋面方面。矮靈祭為該族最盛大的祭典,也是其信仰之特色。

鄒族

分布在南投、嘉義與高雄縣境內,分為南鄒與北鄒,目前人口約有七千餘人。該族為山居族群,以狩獵為主,輔以燒墾農業。鄒族為父系氏族社會,各氏族有自己的獵場與漁場,大的部落則有男子會所。

排灣族

主要分布在屏東、高雄與臺東縣境內,是臺灣原住民中第三大族。該族在物質文化上以石板屋、陶壺、琉璃珠、青銅刀與雕刻而著名,發展出獨特的藝術傳統,也反映出階級制度的社會體制與對祖靈、靈蛇的信仰。

魯凱族

分布在臺灣南部的屏東縣霧臺鄉、高雄縣茂林鄉與臺東縣卑南鄉境內。該族亦為一階級性社會,著重貴族的家名與家系,因而發展出獨特的服飾與家屋雕刻。物質文化上亦以石板屋、陶壺、琉璃珠、與雕刻工藝而著稱。

卑南族

分布在臺東縣卑南鄉與台東市一帶,分為卑南與知本兩群。該族男子11至13歲舉行刺猴儀式,進入少年會所接受訓練,19至20歲舉行成年禮,這種年齡制度與會所組織,是卑南族立足台東平原的基石。

阿美族

主要分布在臺灣東部,花蓮、臺東與屏東一帶,是臺灣原住民人口最多的一族。該族為母系社會,行招贅婚,但男子成年後均納入年齡組織,奠定長幼有序的社會體制。物質文化上則以女性的製陶為特色。

雅美族

居住在臺灣東南方的蘭嶼島上,現今人口約三千餘人,是臺灣原住民唯一不居住於臺灣本島的族群。該族為典型的捕魚民族,精雕彩飾的拼板漁船,木雕、製陶與金銀工藝為其物質文化特色。該族稱「人」為達悟,所以近年來有有改稱為「達悟族」。

邵族

居住在南投縣魚池鄉日月潭畔,人口約兩百八十多人,是臺灣原住民人口最少的一族。傳統生產方式有農耕、狩獵、漁撈與採集。因為近日月潭之便,故發展出如「浮嶼誘魚」等多種獨特的捕魚方式與「獨木舟」等湖上交通工具。

「臺灣的原住民族」常設展區,目前展示的現生臺灣的原住民族,概分為原來的法定「原住民」九族及「平埔族群」三族,但由於原住民正名運動後,政府頒定新增為十六族,該館常設展區將配合時代的脈動,局部更新展示的內容及規劃。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

臺灣原住民射日神話之分析比較

為了解決鄒族母系社會 的問題,作者伍逸雯 這樣論述:

「神話」充滿想像空間的題材與內容,在過去往往被認為是荒誕無稽而不受重視,使得神話表面下的人文意涵也一同被忽視。其實神話不僅傳承著族群的心靈,訴說著族群的神聖歷史與宇宙思維,更直接反映了民族的社會與文化。臺灣的原住民是甚早擁有生活在臺灣這塊土地上經驗與記憶的民族,他們累積了部落最真實、原始的集體記憶。原住民的先祖藉由「神話」的形式,將其生活經驗化為故事傳承給下一代,其中的射日神話不僅承載著初民對宇宙現象的解釋,對過往歷史的記錄,也蘊藏著對生存環境惡劣的說明。每則射日神話的背後皆擁有獨特之社會文化意義,泰雅族會召開長老會議決定射日人選;布農族重個人才能,並由射日神話中開展出祭拜太陽的祭典;魯凱族

有明顯的階級制度,指派少年射日;排灣族不分男女相等之社會地位,也在射日故事中透出端倪,阿美族喜歡歌舞,便以鳥的歌聲舉天;母系的卑南族則以孕婦為射日之主角;賽夏族派「日」姓代表射日,說明了賽夏族「日」姓的由來;鄒族敬畏天神,而能與神溝通的祭師,也為射日之人選;達悟族愛好和平,以咒語之方式完成射日。不同族群的社會生活、習俗、祭典、祭儀等,都會因其生活環境之不同,生活模式之差異,而發展出屬於自己特色的文化傳統,也或多或少蘊藏有神話的影子。因此各族射日神話之內容與情節,莫不與該族群之社會文化憂戚相關、密不可分。

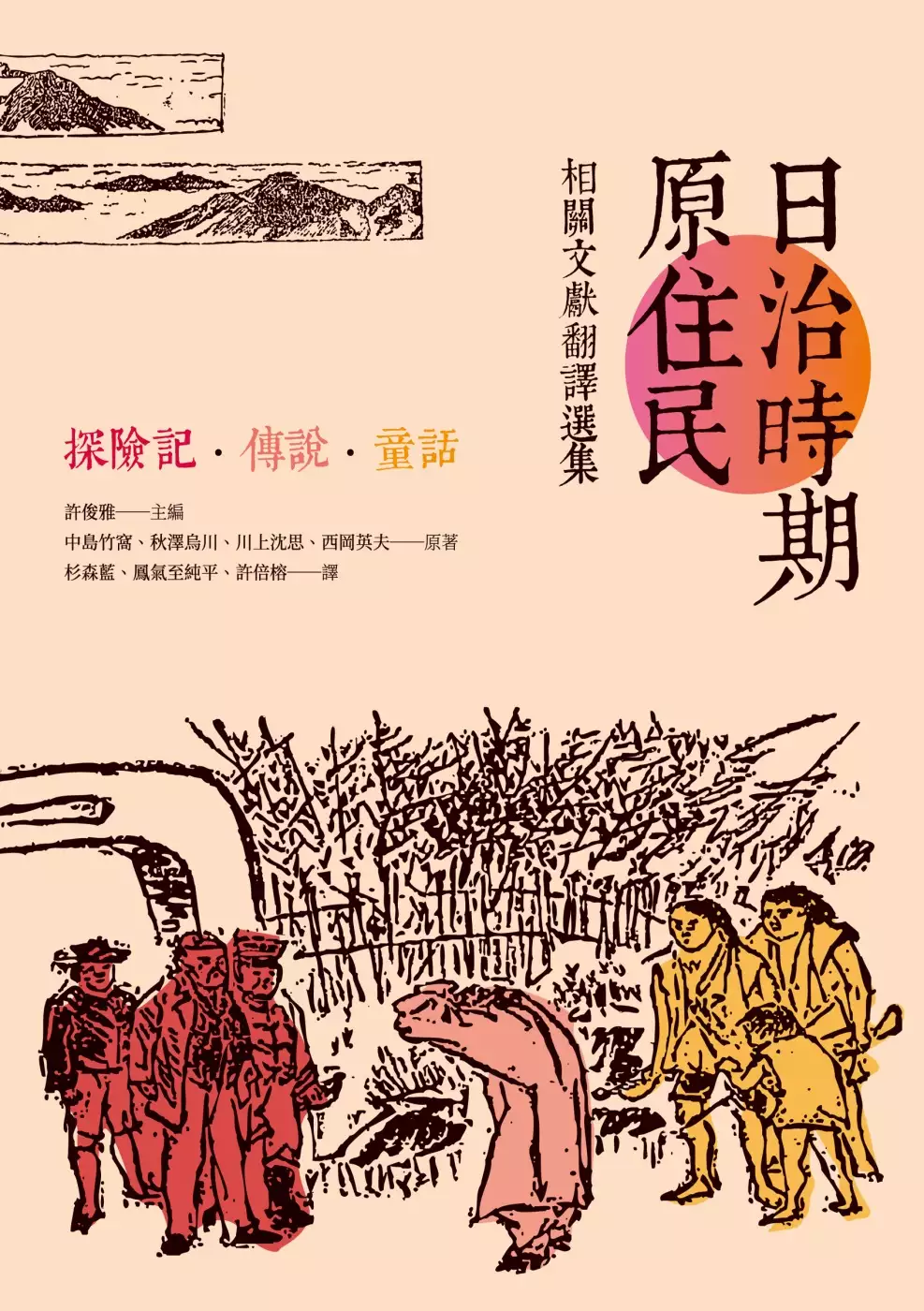

日治時期原住民相關文獻翻譯選集:探險記.傳說.童話

為了解決鄒族母系社會 的問題,作者許俊雅,中島竹窩,秋澤烏川,川上沈思,西岡英夫 這樣論述:

臺灣原住民族的口傳文學內容豐富,舉凡族群的起源、分布、禁忌,以及射日、洪水、人類始祖來源等宇宙奧秘,以及部落曾發生過的真實事件,都涵蓋其中。 日治時期有關原住民族的調查、採錄與研究,留下相當多珍貴的文獻史料,本書特別編譯其中六種代表性著作:中島竹窩的〈生蕃地探險記〉、秋澤烏川的〈傳說的高砂族〉、川上沈思的〈臺灣蕃人的傳說〉以及西岡英夫的〈生蕃童話〉、〈續生蕃童話〉以及〈海相關的生蕃童話〉。著作內容兼及鄒族、布農族、普悠瑪族、泰雅族、賽夏族、賽德克族、雅美族、阿美族、排灣族、阿緱澤利先族等各族,許多故事充滿奇幻色彩,但也同時反映了原住民的風土民情,呈現原始部落的獨特

價值觀。 本書特色 ★彙集日治時期日本人所採集、記錄、撰寫的原住民文獻史料,嚴選其中關於「探險記」、「傳說」與「童話」類型的六種代表性著作:中島竹窩〈生蕃地探險記〉、秋澤烏川〈傳說的高砂族〉、川上沈思〈臺灣蕃人的傳說〉、西岡英夫〈生蕃童話〉〈續生蕃童話〉〈海相關的生蕃童話〉──全文中譯!

從俗唱到聖詠:以卑南族下賓朗部落為中心的研究

為了解決鄒族母系社會 的問題,作者賴靈恩 這樣論述:

本論文是以卑南族下賓朗音樂中的「聖詠」與「俗唱」為研究對象,探討哪些歌謠是屬於「聖詠」的範圍、哪些則是「俗唱」的類型,以及流動於兩者之間的歌謠形式。第一章為緒論,說明研究之動機目的,以及研究範圍與方法,並回顧過去對於卑南族音樂的相關研究。第二章是卑南族的歌謠分類,從族人的觀點來探討分類的概念,主要區分為「聖詠Pahirahiraw」與「俗唱Senay」,以及流動轉換於兩者之間的歌舞音樂〈temilratrilraw〉。第三章從神聖的祭典儀式,以屬於女性祭儀的小米除草儀式到除草完工禮,與屬於男性祭儀的少年猴祭到大獵祭為主要研究範圍,探討屬於「Pahirahiraw」系統的儀式歌謠如何運作於儀式

之中,以及儀式歌謠與性別角色之關係。第四章探討生活中的Senay歌謠,因演唱時機而區分為「儀式性的senay歌謠」與「生活中的senay歌謠」。因地緣關係與歷史因素,卑南族與其他周邊族群有著不同程度交流的關係,所以由音樂的要素如音組織、調式、旋律結構以及歌謠中的聲詞構造,去分析探討何者為卑南族歌謠,何者為他族歌謠。第五章是從下賓朗部落族人透過身體與聲音的記憶,如何以歌謠的傳唱來傳承部落的歷史文化、祭典儀式,分別從女性與男性的角度來探討族人如何復振傳統文化與祭儀。最後為本研究之總結,並嘗試提出可能的後續研究方向。簡而言之,卑南下賓朗族人對於歌謠的概念區分為「聖詠Pahirahiraw」與「俗唱S

enay」。「聖詠」主要運行於儀式之中,從演唱形式分析出最重要特質就是演唱角色主要分為三個:「提詞者」、「應詞者」及「和腔者」,三者在儀式中各有其功能與任務。而「俗唱」則沒有角色的明顯區分,因著無限制的彈性與包容性,流動於「神聖」與「世俗」之間,藉由歌舞音樂〈temilatrilaw〉與senay歌謠的運作,將人們從神聖的場域逐步轉換回到日常生活的軌道。