鄒族圖案的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MariannaOklejak寫的 幸福找一找 和羅雪柔的 台灣部落深度旅遊︰中南部篇都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自小魯文化 和玉山社所出版 。

東方設計大學 流行商品設計系 翁雅琴、李慶堯所指導 楊慧足的 民俗植物於口罩設計之創作應用 (2021),提出鄒族圖案關鍵因素是什麼,來自於民俗植物、口罩、手繪插畫。

而第二篇論文國立高雄師範大學 視覺設計學系 洪明宏、吳昌祚所指導 張詠婷的 葫蘆樂器研究—以葫蘆絃和葫蘆百衲琴設計與創作為例 (2020),提出因為有 葫蘆藝術、古琴、擦絃樂器的重點而找出了 鄒族圖案的解答。

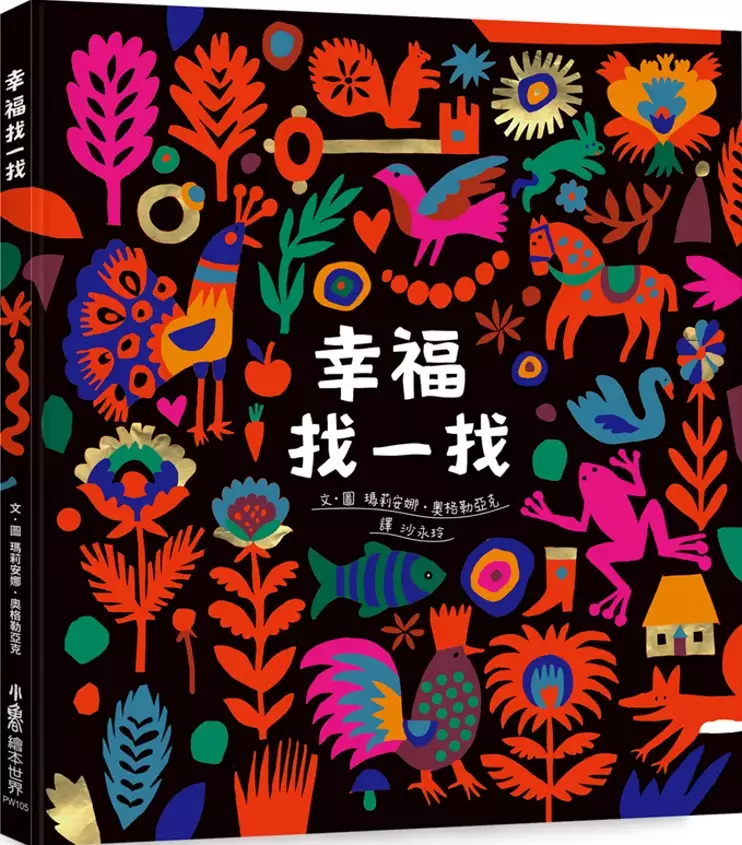

幸福找一找

為了解決鄒族圖案 的問題,作者MariannaOklejak 這樣論述:

最適合親子共讀 一場藝術×遊戲的神奇冒險 隨書附贈親子共讀賞析附冊 一起「找一找」幸福的真諦 很久很久以前,有兩兄弟,他們的父母很早就過世了, 許多年後,他們的錢花完了,兩兄弟開始吵架,互相責怪對方。 最後,他們決定離家,到他鄉去尋求財富…… 互動式遊戲繪本,顛覆你對童話閱讀的想像,開啟穿梭藝術和遊戲的奇幻之旅。 書中充滿拼貼、色彩繽紛的插圖,故事及圖中元素融入波蘭文化及斯拉夫神話。跟著書中的文字指示,你可以選擇從不一樣的起點開始你的旅程,遇見截然不同的風景與挑戰,打破一般閱讀的順序性。每一個跨頁的挑戰都不相同,需要動眼、動腦,更需要專心、耐心和細心。透過成

人的引導以及技巧輔助,不僅可以提升孩子的專注力及觀察力,訓練「視知覺能力」,更可以培養邏輯推理及策略運用的技能,是適合親子一起靜下心來共讀共玩的遊戲繪本。 本書充滿波蘭民族風及童話色彩的插圖,融入斯拉夫神話及波蘭文化。隨書附贈親子共讀賞析附冊,特邀朱銘美術館館長──賴素鈴專文導讀,以及資深藝評人、策展人──謝佩霓藝術賞析,並介紹實用的親子共讀小技巧供家長參考! 爸爸、媽媽快一起和小朋友一起集思廣益,發揮觀察力,幫助兩兄弟度過旅途中的種種考驗難關,一起尋找幸福的真諦! 本書特色 1. 互動式遊戲繪本,讀者的決定將帶領故事角色走向截然不同的旅程! 2. 充滿波蘭民族

風及童話色彩的插圖,融入斯拉夫神話的異國童話,帶讀者開啟一場穿梭藝術和遊戲的奇幻之旅。 3. 透過「找一找」的互動遊戲,不僅訓練觀察力,親子、家人朋友更可以一起集思廣益,增加閱讀樂趣,增進家人關係! 4. 隨書附贈親子共讀賞析附冊,特邀朱銘美術館館長賴素鈴專文導讀,以及資深藝評人、策展人謝佩霓藝術賞析,並介紹實用的親子共讀小技巧供家長參考! 得獎紀錄 2017年國際兒童圖書評議會(IBBY)波蘭分部年度插畫獎 驚豔推薦(按照姓氏筆畫列名) 波蘭臺北辦事處Polish Office in Taipei 林 平/臺北市立美術館館長 林千鈴/蘇荷兒童美術館館

長 梁 晨/斯洛伐克經濟文化辦事處行政暨文化專員 黃筱茵/童書翻譯評論工作者 葉嘉青/臺灣師範大學講師暨臺灣閱讀協會常務理事 歐玲瀞/佳音聯播網FM90.9節目主持人 賴素鈴/朱銘美術館館長 謝佩霓/資深藝評人、策展人 專文推薦 「找一找」永遠是最長春的視覺遊戲,從幼子兒少的認知辨識、視覺觀察,到成年的推論邏輯、探索樂趣,更是樂齡族群的大腦功能活力訓練。《幸福找一找》無庸置疑不只讓全齡享有獨樂樂,尤其創造了親子家庭、青春友伴、銀齡PK的共樂契機。──林 平/臺北市立美術館館長 《幸福找一找》雖是一本童書,但它的美學含量非常高。書中驚人又精采的造形力,

充滿波蘭民族特色的鮮明色彩,以及大幅度變換的構圖視角向度,使得簡單的故事,充滿了遊戲的趣味與張力,是帶領「視覺思考」的好素材。本書不僅透過豐富的圖像訊息啟發思維與觀察,更是一本直得一讀再讀,集合造形、色彩、設計的美學啟蒙書。《幸福找一找》今日的中文出版,足見美學與教育選書的獨到眼光與遠見──林千鈴/蘇荷兒童美術館館長 《幸福找一找》帶著斯拉夫民俗風情的故事,配上明豔的色彩、花紋與圖樣,織就這本別出心裁的遊戲書。這本書揉合了找找書、迷宮書與即興互動遊戲的性質,使故事線出現多樣的排列組合與變化,很適合成人讀者帶著孩子一同說演故事。作品內蘊的活潑美感與繽紛色彩,讓遊戲與審美經驗自然交融,就像

暑熱的日子裡迎面拂來的微風。──黃筱茵/童書翻譯評論工作者 一旦踏入這個充滿冒險與奇幻色彩的神話中,將被高潮迭起的探險活動吸引的驚喜連連。充滿斯拉夫民俗風格的美麗圖像將刺激你對異國風情的渴望、滿足你對美感經驗的體會。縝密設計的尋寶遊戲將挑戰你動腦、動眼與動手的能耐。跳躍式與前後對照的閱讀指示將欣賞故事變成了活潑、立體的互動式遊戲。──葉嘉青/臺灣師範大學講師暨臺灣閱讀協會常務理事 雖說幸福並非總是指日可待,但這一趟由讀者們主導的「出走」旅程,卻陪伴兩兄弟尋回真正的幸福。《幸福找一找》書中波蘭民俗插圖,由各類花草、動物交織成迷人的拼貼藝術,與斯拉夫神話所勾勒出的畫面風情,讓主角們

即使遇上不同的任務挑戰,都成就了這趟英雄之旅的精采!故事的進行沒有標準路線,卻像極了人生──原來真正的幸福,常常不在你的預先計畫中。──歐玲瀞/佳音聯播網FM90.9節目主持人 *適讀年齡:5~8歲親子共讀;9歲以上自己閱讀

民俗植物於口罩設計之創作應用

為了解決鄒族圖案 的問題,作者楊慧足 這樣論述:

民俗植物與日常生活息息相關,蘊含著人們為適應環境發展出的傳統知識及文化,但因生活型態改變,使得現今人們對於民俗植物的認識逐漸流失而面臨知識斷層,此現況啟發創作者利用民俗植物插畫創作於口罩想法。本論文主要創作目的為民俗植物與手繪插畫創作之結合,讓人們在使用口罩時也能喚起對於民俗植物的認識及關注,運用植物民俗象徵寓意來加強大眾對植物的喜愛,同時增加美感及選擇性。本創作步驟首先蒐集民俗植物相關文獻,了解民俗植物內涵,再以實際拍攝植物作為參考,最後將插畫出的圖稿使用數位印刷方式呈現於口罩上。創作元素以十二種民俗植物為本體,利用手繪插畫技法詮釋植物原有姿態,設計呈現自然風格,讓人們在使用口罩時,除能間

接感受到來自大自然植物原有氣息,也豐富視覺感受。在創作成果方面以「原.生」為主題,以「青.清.輕」系列,繪製十二幅植物手繪插畫,並製作出民俗植物插畫口罩,希望能將民俗植物最真實一面呈現出來,讓社會大眾透過輕鬆的方式來認識民俗植物。

台灣部落深度旅遊︰中南部篇

為了解決鄒族圖案 的問題,作者羅雪柔 這樣論述:

讓外國人驚豔的台灣部落旅行! 帶你體驗原鄉風情, 激發冒險犯難的精神, 同時發現外籍人士眼中的台灣之美。 作者羅雪柔(Cheryl Robbins)為藝術、文化及旅遊作家,於1989年來到台灣定居,二十多年來,走遍台灣。這段期間,她為台灣的原住民文化及文化產業深深著迷,不但經常前往原住民部落探訪,結交原住民朋友,更成立亞洲部落購物網(Tribe-Asia),積極將台灣的原住民藝術及文化推展到國際舞台。 因為深感台灣缺少對國際旅客或在台外籍居民介紹的原住民部落文化旅遊專書,激發她撰寫本書。她對原住民文化與部落風情的了解,可能也是台灣人自己沒有認識到的面向。 本書以中英

對照呈現,精選台灣中南部最具魅力的部落景點,全面介紹景點內容、文化意涵、民宿與美食等,作者希望:「這本旅遊指南能是一個起點,激發大家心中冒險犯難的精神,前往台灣人跡罕至的景點旅行,發現這個國家之所以如此美麗動人,是在於它的山脈、河流、森林,以及文化與人民!」 本書特色 1.因覺得台灣缺乏對國際旅客或在台外籍居民介紹原住民部落文化旅遊的專書,作者決定撰寫本書,並採用中英文對照的書寫、編排方式,提供外籍及台灣朋友最詳細的部落旅遊資訊。 2.集二十年走訪台灣部落的經驗,精選中南部最值得造訪的部落景點,提供最精準的旅遊資訊,讓你有最安全、最過癮的台灣山林探險。 3.全彩印刷,圖片豐富,

附有GPS等詳細資料,並採用超輕量紙質,讓你隨身攜帶,沒有負擔。 作者簡介 羅雪柔(Cheryl Robbins) 出生於美國加州,在取得加州大學戴維斯分校動物學學士學位後,決定到另一個國家體驗人生。因為對學中文充滿興趣,1989年她來到台灣。 在過去二十多年來,她以藝術、文化及旅遊作家的身分,寓工作於娛樂,走遍了台灣大多數地區和離島。她的文章曾經登載在許多刊物上,包括《英文台灣日報》、Fountain Magazine、Travel in Taiwan、《康百視吃喝玩樂大台中雜誌 Compass Magazine》、《全球中央雜誌》。 2010年,她和前荷蘭駐台代表胡浩德(Men

no Goedhart)共同撰寫《真情台灣:荷蘭駐台代表胡浩德的台灣遊記》(玉山社出版)。 居住在台灣和旅行的這段期間,她深深著迷於台灣的原住民文化及文化產業,促使她前往英國諾桑比亞大學,研讀文化管理,並取得碩士學位,同時創辦了亞洲部落企業社(Tribe-Asia),希望將台灣的原住民藝術及文化推展到國際舞台。 她熱中於透過責任旅遊、永續旅遊、藝術、演講和寫作等方式,與大家分享台灣原住民文化的豐富內涵。她也希望,來自世界各地的人都能來台灣一遊,共同欣賞並且維護台灣的文化多樣性。 目前她定居於台中。 譯者簡介 陳雅莉 政大新聞系學士、台大新聞所碩士。曾任職於《大成報》、《康健雜誌

》、《明日報》、《TO’GO旅遊情報》、《Taiwan News》等媒體,也曾寫過多篇英文報導,向外國人介紹台灣的美麗風景名勝及豐富文化內涵。 現為自由寫作者、譯者,著有《時間.空間.構圖:15位攝影師第三隻眼》等書。

葫蘆樂器研究—以葫蘆絃和葫蘆百衲琴設計與創作為例

為了解決鄒族圖案 的問題,作者張詠婷 這樣論述:

中文摘要葫蘆藝術創作在臺灣已發展三十多年,研究者秉持葫蘆藝師的使命感、愛臺灣和工藝「利用」、「厚生」之道,試著使用古老但環保的葫蘆材質,跨領域結合葫蘆藝術和樂器製作技能,建構葫蘆樂器在材質、專業製作和藝術設計的系統化。本篇研究創作採用文獻分析法、田野調查法、實驗創作法。先對古今國內外葫蘆文化、葫蘆樂器使用的樂種和場合進行探源。再者進行臺灣葫蘆樂器和臺灣古老傳統樂種樂器—雅樂十三音和釋奠禮樂器田野調查,確定研究創作標的樂器種類。最後利用葫蘆輕、鬆、脆的材質特性,將葫蘆以原形、片狀和粉末調合生漆作為原料來製作擦絃樂器和古琴琴面,取材自然環保,取代目前樂器製作的部件,減少砍伐珍貴老木。藝術表現使用

了葫蘆藝術裡的雕刻、鑲嵌、切割重組、複合媒材應用、髹飾和貼金箔等。還有掐絲工藝、裝飾藝術等,能增加樂器的性能和藝術價值。製作完成之後請專業演奏家演奏並發表演奏者感受,確立該樂器操作性能和聲音特質。希望此研究成果能為臺灣葫蘆藝術創作、各界樂器、工藝執行者的參考,並提升葫蘆樂器的實用性和無形的藝術價值,使葫蘆樂器成為正式的樂器和藝術品之外,以其聲音和文化特質,未來能使用於臺灣地方戲曲、宗教音樂、專業文藝表演等,利用藝術正人心,為社會帶來進步祥和。