邵族 女巫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田哲益,全妙雲寫的 布農族四社神話與傳說:濁水溪上游祕境傳說 和unknow的 當代巫文化的多元面貌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日月潭美食推薦搭船或是開車都可以發現不同的美麗親子寵物 ...也說明:古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了民國35 ... 相傳拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,擇定 ...

這兩本書分別來自晨星 和中央研究院民族學研究所所出版 。

世新大學 企業管理研究所(含碩專班) 王美雅所指導 吳振維的 評估地方創生的可行性-地方資源吸引力量表之建構 (2021),提出邵族 女巫關鍵因素是什麼,來自於地方創生、量表發展、地方資源吸引力、觀光吸引力。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞學系人類學碩士班 邱韻芳所指導 簡煒倫的 從土地流失到傳統領域的再界定:邵族的哀愁與盼望 (2020),提出因為有 邵族、傳統領域、劃設辦法、原住民族土地、開發案的重點而找出了 邵族 女巫的解答。

最後網站台東市旅遊則補充:拉魯島,傳說是邵族最高祖靈的居處,也是邵族早期的聚落之一,南投縣府 ... 拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的女巫,擇定人選時必須在黃道 ...

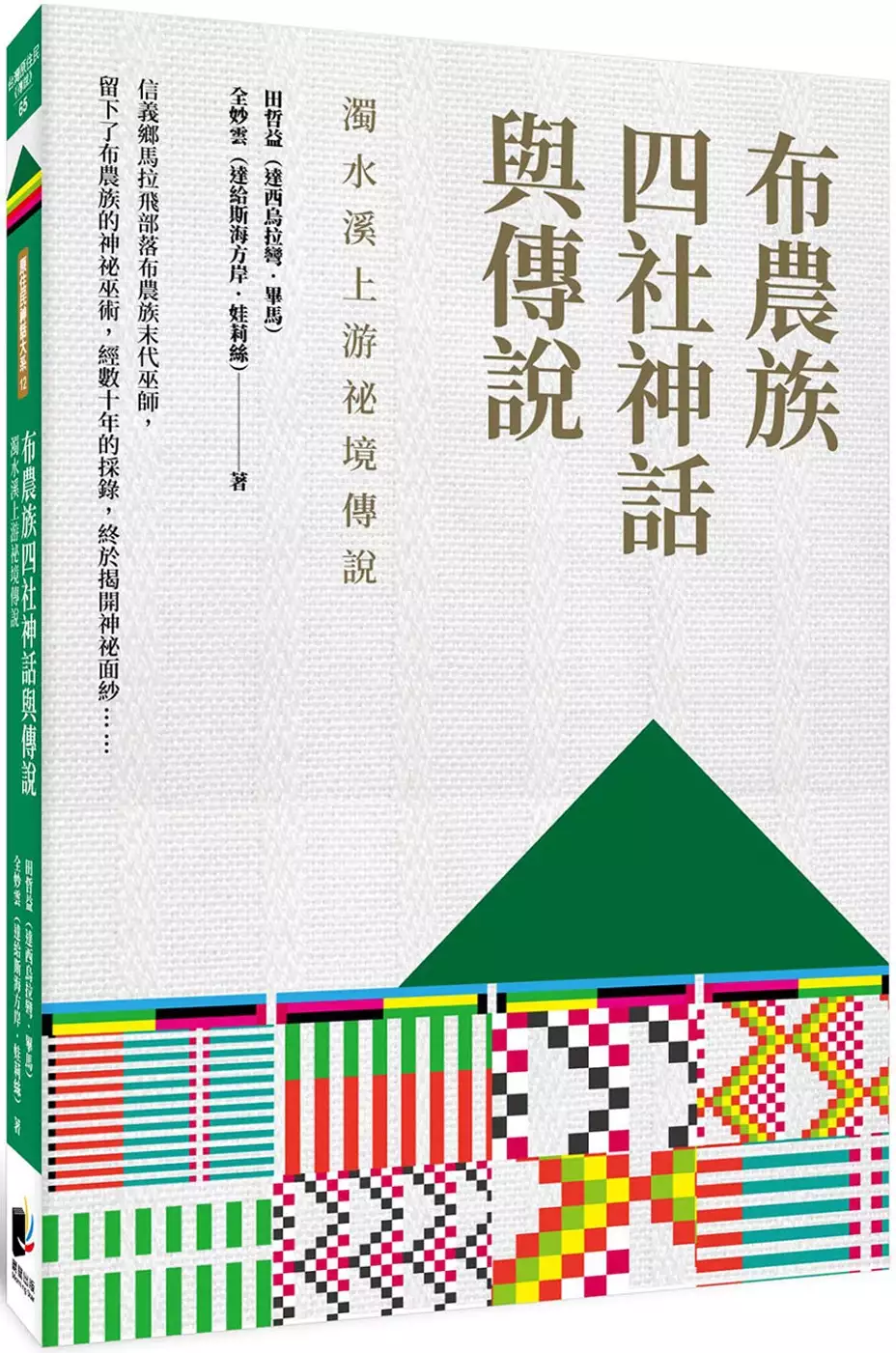

布農族四社神話與傳說:濁水溪上游祕境傳說

為了解決邵族 女巫 的問題,作者田哲益,全妙雲 這樣論述:

小矮人很厲害,他們經常與布農族人作戰……善於使用弓箭,躲在土裡面,有的躲在草叢裡,布農族人不知道他們藏身在那裡,他們會突然從樹上射擊布農族人,有時候從土裡面冒出來,也會從草叢裡面發箭突擊布農族人。 後來他們很像被關起來了,不知道是誰關了他們,也不知道他們被集中在那裡關起來,其後就不知道他們的下落如何了? 早期的布農族人,深居在高山部落,過著自給自足的農耕狩獵生活。閒暇時用歌聲表達情緒,部落耆老也會以口耳相傳的方式傳述古老的的神話傳說故事,「小矮人消失的故事」即是其中之一。 本書深入調查的濁水溪上游四社部落(達瑪巒、迪巴恩、馬拉飛、羅羅谷),皆各具特

色:達瑪巒部落是「布農族象形文字的故鄉」;迪巴恩部落是「布農族織布的故鄉」;馬拉飛部落是「布農族巫術的故鄉」;羅羅谷部落則是巒社群的大本營。而從口傳中也得知,各社族群的最初原生地及生活範圍、幻想世界與理想、哲學與思想等;知道祭祀活動的始末及對生活的影響、動物與布農族的密切關係、布農族人化解災難的能力等,可知其在族人的重要性。故為瞭解布農族群的最原始資料,甚具參考與研究的價值。 本書特色 1.本書作者在濁水溪上游布農族的四個部落調查數十年,深入訪查的濁水溪上游四社部落(達瑪巒、迪巴恩、馬拉飛、羅羅谷),皆各具特色:達瑪巒部落是「布農族象形文字的故鄉」;迪巴恩部落是「布農族織布的故鄉」;馬

拉飛部落是「布農族巫術的故鄉」;羅羅谷部落則是巒社群的大本營。本書為瞭解布農族群的最原始資料,甚具參考與研究的價值。 2.本書神話與傳說故事,有部分是作者與俄羅斯漢學家李福清(B.Riftin)教授一起採錄。李福清(B.Riftin)教授是國際知名的漢學家,在中國民間文學、古典文學、民間藝術等研究領域有非凡的成就。本書的採集成果極具國際上的價值與意義。

評估地方創生的可行性-地方資源吸引力量表之建構

為了解決邵族 女巫 的問題,作者吳振維 這樣論述:

台灣近年來面臨人口外移、減少、高齡與少子化,人口過度集中於大都市,鄉村發展嚴重失衡,使得當地地方產業經濟蕭條,因此政府將2019訂為「地方創生」(Regional Revitalization)元年,其目的是為了振興地方經濟,利用地方資源特色吸引遊客來訪,以提升地方產業競爭力並推動當地文化產業,進而提升地方總體的經濟效益。過去鮮少有研究探討如何衡量地方創生所需的地方關鍵資源,本研究以觀光吸引力的角度切入,透過相關的文獻及個案,建構發展地方資源吸引力量表初步題項,其次本研究以新竹關西地區進行預試,之後在苗栗南庄地區發放正式問卷,透過兩次樣本資料分析檢驗量表題項的信效度,並以觀光吸引力量表衡量該

量表之效標關聯效度。 本研究結論包括以下幾點:一、地方資源吸引力量表總共分為五大構面,分別為「自然景觀與節慶資源」、「民族文化資源」、「歷史背景資源」、「宗教與傳說故事資源」、「地方物產資源」,本量表保留18題;二、地方資源吸引力量表可以良好的預測觀光吸引力;三、調查發現,苗栗南庄地區最具吸引力的構面為「自然與節慶資源」、「歷史背景資源」。

當代巫文化的多元面貌

為了解決邵族 女巫 的問題,作者unknow 這樣論述:

《當代巫文化的多元面貌》一書為華語世界巫文化研究的田野與理論對話交流,將比較視野從臺灣擴展到鄰近區域的中國南北方及東南亞。十五篇文章的作者各自在不同的田野地點從事長期與深入的調查,提出1990年迄今新的現況調查資料,顯現巫文化當代的多元面貌。本書著重國家與地方社會互動下特有的時空脈絡,強調不同地區巫信仰文化的獨特性,並使用當地的專有詞彙及語言來理解分析。同時採用華語社會普遍慣用的巫概念,對西方shaman理論提出反思,孕育新的研究取向與理論視野,為巫文化的動態民族誌注入新血。

從土地流失到傳統領域的再界定:邵族的哀愁與盼望

為了解決邵族 女巫 的問題,作者簡煒倫 這樣論述:

從歷史上的一方霸主到現在時不時面臨開發案糾纏的黑面琵鷺,邵族人從歷史記載得知祖先以往的生活範圍,已和現代的樣貌相差甚遠。在面對不同的土地政策,邵族經歷日治時期的集體遷村、1980年代的市地重劃、九二一地震後失去家園等事件,在喪失生存及傳統文化延續的空間後,仍然成功爭取正名為臺灣法定原住民第十族。能夠正名為邵的依據之一是透過祭典儀式的舉行,不斷實踐傳統信仰作為族群的邊界,而在2017年2月由原住民族委員會公告了「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」,似乎讓邵族有機會運用別的方式來界定族群邊界。本論文將就邵族位處許多族群互動的中心位置,是如何「發現邊界」,又是如何從傳統的祖靈信仰去「建構邊界」,

卻長期面對因為觀光而來的BOT開發案不斷的「影響邊界」,而在總統公開向臺灣原住民族道歉後迎來新一波原住民族權利意識的覺醒,並在劃設辦法公告後,邵族是如何試著透過文獻資料、口述歷史及現在製圖工具「重構邊界」。藉由本研究長時間的參與觀察,分析邵族在參與法制化的過程中,如何應對現代國家治理方式與傳統土地利用觀念的衝突,甚或原漢文化之間對土地權利的認知不同而引發的爭議,以及邵族如何從土地流失後的不斷訴說走向劃設辦法引領的盼望當中。

想知道邵族 女巫更多一定要看下面主題

邵族 女巫的網路口碑排行榜

-

#1.篇名: 邵族文化的探討作者

01 邵族的宗教以及精神支柱核心即是「祖靈信仰」,亦為最高祖靈和氏族祖靈, ... 島原是邵族人祖靈居住的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫, ... 於 www.shs.edu.tw -

#2.原住民教育文化之家--凱達格蘭文化館 - 視障電子圖書館

... 誤以為原住民族群只有九族,其實現在已將日月潭的邵族列入而成為「十族」了。 ... 北投地區曾經是北台灣平埔族的聚居地, 「北投」二字便是平埔族語「女巫」之意。 於 blind.tpml.edu.tw -

#3.日月潭美食推薦搭船或是開車都可以發現不同的美麗親子寵物 ...

古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了民國35 ... 相傳拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,擇定 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#4.台東市旅遊

拉魯島,傳說是邵族最高祖靈的居處,也是邵族早期的聚落之一,南投縣府 ... 拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的女巫,擇定人選時必須在黃道 ... 於 bd.travel123.com.tw -

#5.Lalu島- 台灣旅遊

Lalu島Lalu島原名珠仔嶼或珠子山,海拔約750公尺,邵族稱之爲拉魯島, ... 人選時,必須在黃道吉日到珠仔嶼(光華島)請示祖靈,得到祖靈的同意,女巫才得到資格,日後 ... 於 wuso.me -

#6.日月潭之旅・八人座 - 機場接送

【八人座10小時行程】向山遊客中心+日月潭+依達邵老街+日月潭纜車+九族文化村+埔里酒 ... 古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了西元1946年改名為 ... 於 www.chinaairlineairportfristcar.com -

#7.符合獎勵台灣原住民族部落及私人博物館進行數位典藏的藏品

二個女巫吟唱部落傳統之歌 ... 描述:邵族傳統年俗最後一天的活動(tantaun minparaw); 主題與關鍵字:邵族;邵族年俗;Lus'an、族群:高砂族群、族別:邵(Thao) ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#8.分类:女巫- 维基百科,自由的百科全书

分类:女巫. 语言 · 监视 · 编辑. 有关本分类的更多信息,请参阅“女巫”。 ... 虛構女巫 (1个分类, 32个页面) ... 先生媽(邵族) ... 於 wiki.kfd.me -

#9.不是到西方才能習得魔法看臺灣本土練成的正宗巫師 - 今周刊

邵族 :shinshi ... 李修慧,〈排灣族現代女巫的「成巫之路」:神靈附體完還得去看醫生〉,https://www.thenewslens.com/article/90951,關鍵評論 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#10.輕知識玩台灣 9個日月潭小知識,讓你成為在地旅遊達人

在邵族的傳說中,拉魯島是祖靈聖地,也是最早的聚落所在。依造傳統,凡是想成為女巫者,都須由資深女巫陪同,登上拉魯島受祖靈認可才有資格。 於 taiwan.sharelife.tw -

#11.台版天空之島美哭!山湖仙境擁夢幻絕景 - 蕃新聞

拉魯島,傳說是邵族最高祖靈的居處,也是邵族早期的聚落之一,南投縣府 ... 拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的女巫,擇定人選時必須在黃道 ... 於 n.yam.com -

#12.台灣原住民族簡介-3-知識百科-三民輔考

(二)族群簡介人口約740人(102年06月數據),相傳邵族的祖先因追逐白鹿而遷至日月潭 ... 過去噶瑪蘭信仰以女巫作為與神靈溝通的人,然而隨著漢化及天主教的傳入後,使會 ... 於 www.3people.com.tw -

#13.南投拉鲁岛- 旅游景点 - 中国国旅

古时这地区为邵族人居住的地方,当时邵族称之为拉鲁岛,到了公元1946年改名为光华 ... 岛原是邵族人虔信祖灵存聚神圣的一座圣山,邵族人的“先生妈”,也就是女巫,择定 ... 於 www.zglxw.com -

#14.日月潭之旅・六人座 - 機場接送

【六人座10小時行程】向山遊客中心+日月潭+依達邵老街+日月潭纜車+九族文化村+埔里酒 ... 古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了西元1946年改名為 ... 於 www.airportfrstcar.com -

#15.台版天空之島美哭!山湖仙境擁夢幻絕景 - MOOK景點家

拉魯島,傳說是邵族最高祖靈的居處,也是邵族早期的聚落之一,南投縣府 ... 拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的女巫,擇定人選時必須在黃道 ... 於 www.mook.com.tw -

#16.日月潭拉魯島 - 詹姆士台灣旅遊資訊分享

拉魯島(Lalu,舊名光華島)位於日月潭中央,曾經是邵族族人的舊聚落,亦是邵族的 ... 邵族人的「先生媽」,也就是女巫,在選擇人選時必須在黃道吉日於拉. 於 jamestravel.pixnet.net -

#17.祖靈- 宗教神祇

族人在上家屋主樑前會先立祖靈柱,並請女巫舉行parisi,把豬骨埋在該主柱下方的 ... 至於邵族,其宗教信仰的核心就是祖靈信仰,族人所供奉的氏族祖靈apu(為各氏族的 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#18.南投拉鲁岛(光华岛) - 一起游

古时这地区为邵族人居住的地方,当时邵族称之为拉鲁岛,到了公元1946年改名为光华 ... 祖灵,得到祖灵的同意,女巫才得到资格,日后才能负起念咒语、主持祭典的重任。 於 www.17you.com -

#19.【台灣】原住民的喪禮儀式 - ::: 生命博物館:::

3、改火、改水:埋葬後翌日,喪家請女巫來家改火,棄舊火於室外,用火石打火,點燃 ... 邵族的喪禮由首領和先生媽共同處理,死者家屬必須在家人死後的第二天清晨四點, ... 於 www.twlm.com.tw -

#20.Lalu島:歷史由來,著名景點,老人祠,相鄰景點 - 中文百科全書

Lalu島原名珠仔嶼或珠子山,海拔約750公尺,邵族稱之為拉魯島,為日月潭分界,由於 ... 在黃道吉日到珠仔嶼(光華島)請示祖靈,得到祖靈的同意,女巫才得到資格,日後 ... 於 www.newton.com.tw -

#21.卑南族傳統家屋 - 原住民族委員會原住民族文化發展中心-園區介紹

邵族 傳統家屋 ... 卑南族─一般家屋.jpg完整圖 卑南族─一般家屋.jpg. 卑南族─女巫家屋.jpg完整圖 ... 女巫小屋卑南族女靈媒盛行,主要是為人治病,驅邪與祈福。 於 www.tacp.gov.tw -

#22.偵探博物學 - 重大歷史懸疑案件調查辦公室

女巫 、尪姨、伊田子. 日治時代,總督政府對宗教信仰的控管,是 ... 【黑色旅遊】第十七站: 日月潭• 拉魯島與邵族的神話浮沉. 玉島社在拉魯島上1931年11月6日,這一天 ... 於 ohsir.tw -

#23.日月潭最美秘境~南投包車景點輕鬆去

日月潭拉魯島邵族文化代表-日月潭拉魯島拉魯島在不同的年代和背景中, ... 得到祖靈的同意,女巫才得到資格,日後才能負起念咒語、主持祭典的重任。 於 anantrips.com -

#24.日月潭拉魯島> 南投縣 - 交通部觀光局

古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了民國35年(西元1946 ... 相傳拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,擇定人選 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#25.2019年度邵族、布農族 - 2018臺灣音樂年鑑

邵族 於2019年部落的音樂活動,著重於傳統儀式與歌謠的保存計畫,祭儀分成歲時祭儀與 ... 其次邵族歌手瑪蓋丹於11月在女巫店演出,為亞洲音樂大賞ARF回顧,部落族人北上 ... 於 taiwanmusicyearbook.ncfta.gov.tw -

#26.姓氏搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上字典

靈籃(竹籃或藤籃)中供奉祖先的衣物、飾物等,日日焚香祭拜,祈求祖靈賜幅保祐家人平安。目前邵族共有七個姓氏,豐年祭祖時,先生媽(部落裡的女巫)會先念一段祝禱 ... 於 163.28.84.215 -

#27.文創與文化資產: 國家轉變中的噶瑪蘭族與北部阿美之性別與

相關祭儀,在1950 年代國民政府集權與政教分離政策的影響下,如何被女巫化 ... 此認同模式就如謝世忠(2006:326)研究邵族時,所提出的「祖靈型認同」概念,與. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#28.貓象徵

女巫,魔鬼的象徵. ... 台灣,貓頭鷹是原住民布農族的送子鳥,也是嬰兒的守護神;邵族認為貓頭鷹是靈鳥,是吉祥的象徵;達悟族則認為是不吉利的象徵。 於 centrosicurezzailfabbro.it -

#29.臺 灣 史

邵族 人口約6百人(96年6月數據),行政劃分原被歸類在鄒族內,近年來因為原住民族意識強烈反應,在族人的爭取下,行政院終於在民國90年8月公布邵 ... 西拉雅稱女巫為尪姨. 於 scholar.fju.edu.tw -

#30.邵族族群信仰與祭儀 - 台灣原住民族文化產業發展協會

邵族 的泛靈崇拜邵族人原始的宗教信仰與其他原住民族都. ... 邵族女巫叫做「先生媽」,是邵族主要的文化傳承者之一,他們的職務是服侍最高祖靈和氏族的祖 ... 於 alicelinku.pixnet.net -

#31.我的家鄉是日月潭- 火星上的彩色貓貓(@hugh20070533)

我聽父親說了好幾次,邵族的白鹿傳說,邵族人在追逐白鹿來到日月潭決定定居下來,以及貓頭鷹在邵族裡的類似送子鳥的故事,還記得貓頭鷹在房子前方叫 ... 於 matters.news -

#32.殺豬的過程與意義耆老帶領青年的訓練 - alive

邵族 部落還有女巫,也就是先生媽,殺豬必然要請先生媽來祝禱,並請出那一戶人家的祖靈籃來祭祀,說明即將舉辦的活動。沒有靈媒的部落也會在耆老的帶領 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#33.日月潭拉魯島 - 台灣好湯

古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了西元1946年改名為光華 ... 島原是邵族人虔信祖靈存聚神聖的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,擇 ... 於 taiwanhotspring.net -

#34.原民部落Indigenous people of Taiwan紙牌遊戲 - 台灣e店

... 邵族」、「噶瑪蘭族」、「太魯閣族」、「撒奇萊雅族」、「賽德克族」、「拉阿嚕哇族」、「卡那卡那富族」,一款共結合16族原住民文化的探索遊戲。 於 www.taiouan.com.tw -

#35.當代巫文化的多元面貌 - 博客來

社會文化變遷中的媒介者:當代一個卑南族成巫的例子王勁之、陳文德 3. 都蘭阿美族的竹占展演: ... 好女人」、好的「邵」:邵族的成巫要件、人觀及兩性觀念滿田彌生 於 www.books.com.tw -

#36.平地式 - 原住民族文化園區傳統建築

魯凱族去露神話遺址-鍛冶小屋. 去露神話遺址-工作小屋1 ... 邵族牛棚. 紅頭社豬棚1. 雅美族紅頭社豬棚. 女巫家屋1. 卑南族女巫家屋. 依拉派斯(卡拉派)社雞舍1 ... 於 tacp.culture.tw -

#37.專題文章:五彩繽紛的台灣原住民宗教世界

邵族人的傳統祖靈信仰被視為邵族文化的主要特徵,祖靈籃(ulalaluan)則是其傳統祖靈信仰的核心。 〈邵族女巫與祖靈籃〉,滿田彌生攝,攝影年份:2011。 於 havefun.asdc.sinica.edu.tw -

#38.島嶼台灣原住民多樣之傳統居住文化

邵族 神靈、祭司、人之關係圖 ... 邵族家屋之儀式與意義—傳奇故事:兩所屋子,變鳥. 貓頭鷹→母子紐帶 ... 輔臣、最早女巫、太陽神子及其母親。 於 www.swan.org.tw -

#39.日月潭二日遊-遊湖篇@ 小李飛刀的旅遊部落格 - 隨意窩

邵族 之聖島-拉魯島(光華島) 拉魯島(Lalu,舊名光華島)位於日月潭中央, ... 相傳拉魯島原是邵族人祖靈居住的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,在選擇人選 ... 於 blog.xuite.net -

#40.部落活動 - 九族文化村

杵音是邵族和布農族特有的樂舞,你可以和好朋友一起來體驗,怎樣使用多根長短不同的 ... 排灣族的巫師可以溝通天神祖靈,當女巫在祭壇祈福時,歡迎安靜的入座,加入被 ... 於 www.nine.com.tw -

#41.拉魯島| 台灣旅遊景點行程

古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了西元1946年改名為光華 ... 島原是邵族人虔信祖靈存聚神聖的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,擇 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#42.青田16漫畫符號學金漫獎劉俐華創作展開跑

... 曾有美麗女巫變出溫泉替當地原住民治癒疾病,劉俐華將浪漫愛情故事與溫泉女巫結合,想像智慧過人的女巫與現代人相遇會迸出什麼火花;「奶茶公主」則描寫邵族公主在 ... 於 pr.ntnu.edu.tw -

#43.一路跟隨神鹿翻山越嶺,終於發現深林祕境日月潭。

... 經典舞作《追》《印度之歌》《傀儡上陣》《死與少女》《女巫》《新的洋傘》 ... 這是台灣原住民「邵族」的古老傳說,也是舞劇《水社懷古》中的 ... 於 www.tba.org.tw -

#44.泰雅族的Ga-Ga及其社會規範功能

一個族群的歲時祭儀、社會組織反映出該族的宗教信仰、社會生活以及規範. 價值。泰雅族傳統的歲時 ... 邵族. THAO. THAO. 布農語. 布農族 ... 女巫的主要任務是在發生. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#45.爺爺的傳家寶| 誠品線上

爺爺的傳家寶:從爺爺身上學習邵族傳統文化與勇士精神,體會豐富的祖傳智慧, ... 和爺爺一起編織手工背簍、陪好朋友津子到深山裡尋找女巫、參與新年祖靈籃的祭拜儀式… 於 www.eslite.com -

#46.邵族社區是邵族最重要的復育基地! - 智邦公益電子報

有關邵族社區的「爭議」存在數年,南投縣政府動輒以管理處分縣有財產之由,欲剷除邵族社區,以利「日月潭度假飯店BOT ... 地點:女巫店(台北市新生南路三段56巷7號). 於 enews.url.com.tw -

#47.祭典 - 台灣原住民神話與傳說

排灣族遵奉太陽神,因此祭日所有貴族、女巫、巫覡和祭司、頭目都要在祭壇聚集,準備進行迎靈,面向大武山,呼叫祖靈,請靈完便回家祭祖靈。 於 ticeda.moc.gov.tw -

#48.拉魯島 - 求真百科

拉魯島是台灣原住民邵族傳說中祖先靈魂安息之處,因此長久以來一直都是當地的重要 ... 島原是邵族人虔信祖靈存聚神聖的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,擇 ... 於 factpedia.org -

#49.最全台湾日月潭旅游攻略(行前必看)

拉鲁岛(Lalu,旧名光华岛)位于日月潭中央,曾经是邵族族人的旧聚落,亦是 ... 是邵族人祖灵居住的一座圣山,邵族人的「先生妈」,也就是女巫,在选择 ... 於 m.bendibao.com -

#50.EP16 :台灣美人魚.邵族.水社日月潭⋉( ∸ ) - Podbay

Listen to EP16 :台灣美人魚.邵族.水社日月潭⋉(○ ∸ ○)⋊, an episode of 台灣熱炒店, easily on Podbay - the best podcast player on the ... 於 podbay.fm -

#51.日月潭拉魯島-南投縣景點,魚池鄉景點,南投縣景點訂房住宿

古時這地區為邵族人居住的地方,當時邵族稱之為拉魯島,到了西元1946年改名為光華 ... 島原是邵族人虔信祖靈存聚神聖的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,擇 ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#52.日月潭拉鲁岛- 南投县 - 台旅會

古时这地区为邵族人居住的地方,当时邵族称之为拉鲁岛,到了西元1946年改名 ... 虔信祖灵存聚神圣的一座圣山,邵族人的「先生妈」,也就是女巫,择定 ... 於 www.tsta-bj.com -

#53.110年全國語文競賽原住民族語朗讀文章題目一覽表

族語篇名. 漢語篇名. 1 nak mam habiyas ray ka:ra' hapoy-- kinSiwa'an. 熾熱於人心中的火焰-希 ... 邵族祖靈祭. 3 hanaan ... 打獵、女巫和禁忌. 於 alr.alcd.center -

#54.光華島邵族– 邵族圖騰 - Newsnn

拉魯島,日月潭的地標,傳說是邵族最高祖靈的居處,也是邵族早期的聚落之ㄧ; ... 依造傳統,凡是想成為女巫者,都須由資深女巫陪同,登上拉魯島受祖靈認可才有資格。 於 www.etcyou.me -

#55.拉鲁岛_百度百科

邵族 妇女要想成为女巫,须在黄道吉日到岛上请示祖灵,得到同意后,才能负起念咒语、主持祭典的重任。 在月下老人祠边,每年都会举行集团结婚。 拉鲁岛地理位置. 编辑 ... 於 baike.baidu.com -

#56.Category:女巫- 维基百科,自由的百科全书

Category:女巫. 语言 · 监视 · 编辑. 有關本分類的更多信息,请参阅「女巫」。 ... 虛構女巫 (1个分类, 32个页面) ... 先生媽(邵族) ... 於 zh.wiki.hancel.org -

#57.讓藏。邵族文物陶藝分享。僅一件。 - 旋轉拍賣

邵族 文物陶藝分享。僅一件。. 喜歡滿意再買無退換服務,謝謝大家。 ... 177Amulet 阿贊博巫妖不死女巫入住強大的黑法女巫靈//全功效底部入料供奉尊. NT$13,000. 於 tw.carousell.com -

#58.不是到西方才能習得魔法看臺灣本土練成的正宗巫師 - 原視界

邵族 :shinshi ... 例如卑南族南王部落的巫師不能與家人同住,須另住巫屋; ... 李修慧,〈排灣族現代女巫的「成巫之路」:神靈附體完還得去看 ... 於 insight.ipcf.org.tw -

#59.More content - Facebook

旅人說故事|邵族族人的心中聖島✨】 #臺灣#南投#拉魯島相傳拉魯島原是邵族人心中的一處聖地邵族人在選擇女巫人選時必須到拉魯島得到祖靈的同意 LALU為邵族 ... 於 m.facebook.com -

#60.日月潭邵族產生首位考古博士擔任先生媽完成求巫拜師儀式

台灣原住民族人口最稀少的日月潭邵族睽違9年之後,終在106年4月1日產生新任「先生媽」郭素秋;她擁有留日考古博士兼考古專家身份格外引人注目,她在五名祭司等陪同下,搭乘 ... 於 jalife.cafe -

#61.先生媽(邵族) - 维基百科,自由的百科全书

先生媽(邵語:Misshishi),是台灣邵族傳統社會中的祭師(女巫),只能由女性擔任,為族人和祖靈之間溝通的橋樑,算是一種靈媒,主要主持邵族的各項傳統儀式,也是邵 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#62.台版空島在這邊!日月潭仙境「拉魯島」被群山圍繞 - 噪咖

根據邵族的故事,邵族人的「先生媽」(女巫)在選定好人選的時候,必須在黃道吉日到拉魯島請示祖靈。得到祖靈的同意,女巫才能得到資格擔任念咒語、 ... 於 ebcbuzz.com -

#63.邵族- 教育百科| 教育雲線上字典

邵族 目前人口約有七百零四人(100年數據)(註三),在台灣原住民族群中,邵族是 ... 目前邵族共有七個姓氏,豐年祭祖時,先生媽(部落裡的女巫)會先念一段祝禱文, ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#64.時隔九年邵族人登拉魯島、求巫祭儀祖靈欽點考古博士接棒女 ...

先生媽(邵語:Misshishi),是台灣邵族傳統社會中的祭師(女巫),只能由女性擔任,為族人和祖靈之間溝通的橋梁,算是一種靈媒,主要主持邵族的各項傳統 ... 於 siow3033.wixsite.com -

#65.邵族語 - 中文百科知識

簡介邵族景觀居住在台灣最著名的旅遊景點日月潭畔的邵族人,是人數最少的台灣少數 ... 拉魯島原是邵族人祖靈居住的一座聖山,邵族人的“先生媽”,也就是女巫,在選擇 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#66.邵族语 - 快懂百科

邵族 语是邵族人使用的独特的语言。 ... 是邵族族人的旧聚落,亦是邵族的最高祖灵地,相传拉鲁岛原是邵族人祖灵居住的一座圣山,邵族人的“先生妈”,也就是女巫,在选择 ... 於 www.baike.com -

#67.邵族語 - 台灣Word

邵族 語 邵族景觀. 居住在台灣最著名的旅遊景點日月潭畔的邵族人,是人數最少的台灣 ... 拉魯島原是邵族人祖靈居住的一座聖山,邵族人的「先生媽」,也就是女巫,在選擇 ... 於 www.twword.com -

#68.關於原住民---排灣族

地理分布排彎族以台灣南部為活動區域,北起大武山地,南達恆春,西自隘寮,東到太麻里以南海岸。 分為Raval亞族和vutsul亞族;vutsul群又分為paumaumaq群(北排彎 ... 於 lib.tcust.edu.tw -

#69.長濱鄉民宿資訊網

拉魯島,傳說是邵族最高祖靈的居處,也是邵族早期的聚落之一,南投縣府指定拉魯島 ... 拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的女巫,擇定人選時必須在黃道吉日到拉 ... 於 changbin.taitungminsu.com.tw -

#70.祖靈欽點考古博士接棒邵族女祭司|蘋果新聞網

日月潭邵族人口數700多人,堪稱全台最迷你的原住民族,其傳統信仰為泛靈崇拜,相信世間萬物皆有靈,最高祖靈住Lalu島上茄苳樹,是shinshii(先生媽, ... 於 tw.appledaily.com -

#71.Lalu岛_搜狗百科

Lalu岛原名珠仔屿或珠子山,海拔约750公尺,邵族称之为拉鲁岛,为日月潭分界,由于 ... 在黄道吉日到珠仔屿(光华岛)请示祖灵,得到祖灵的同意,女巫才得到资格,日后 ... 於 baike.sogou.com -

#72.「正牌」邵族祭司擔負與祖靈溝通 - Tvbs新聞

2006年9月8日 — 邵族民族議會執行長巴努•巴嘎暮暮:「她必需是結過婚的女性,成為女祭司的時候,她必需夫妻都健在。」 選定人選後,必須在黃道吉日請示祖靈,女巫得到資格 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#73.台版天空之島美哭!山湖仙境擁夢幻絕景 - Yahoo奇摩

2020年11月5日 — 拉魯島,傳說是邵族最高祖靈的居處,也是邵族早期的聚落之一,南投縣府 ... 拉魯島原是邵族人心中的一座聖山,邵族人的女巫,擇定人選時必須在黃道 ... 於 tw.yahoo.com -

#74.刀下留人(獠次郎)|POPO原創市集

na mylravatr 巫師團/ 職業巫師na temaramaw / 年輕見習的女巫通常稱malrahiw ... 如泰雅與太魯閣族的「祖靈祭」、邵族的「新年祭」、賽夏族的「矮靈祭」、布農族 ... 於 www.popo.tw -

#75.原住民文化園區 - 蹦世界

台灣原住民族各種傳統祭儀中,如泰雅與太魯閣族的「祖靈祭」、邵族的「新年祭」、賽夏族 ... 卑南族傳統建築,有少年會所、女巫靈屋和宗家祖靈仍具有傳統的族群特色。 於 popworld.cc -

#76.不用磚瓦鐵釘噶瑪蘭族家屋祭祖 - 華視新聞網

說到宜蘭,很多人會想到平埔族之一的噶瑪蘭,宜蘭蓋起了一座噶瑪蘭人特有 ... 請來了僅存最年長的女巫,大家圍一起載歌載舞,享傳統的美食和美酒,等 ... 於 news.cts.com.tw -

#77.都市部落-凱達格蘭文化館 - 生命力新聞

... 布農族的「八部合音」等等,但除此之外,是否聽過邵族的「杵歌」? ... 凱達格蘭族的族人,誤認溫泉冒出來的煙是女巫在做法,而稱之「巴豆」(巴即 ... 於 vita.tw -

#78.台灣原住民族『民間敘事及祭典儀式』書目資料庫檢索系統

難產時請女巫施... 記泰雅族婦女 ... 敘述泰雅族入殮儀式;墓制;葬儀;軀體於墓中的方. ... 泰雅族、賽德克族、鄒族、邵族、布農族、排灣族、阿美族、卑南族、賽夏族. 於 db.nmtl.gov.tw -

#79.江波古山邊三姑六婆的故事: 穿越跨宗教儀式之布農巫術經驗 ...

... 的《當代巫文化的多元面貌》(2019),將台灣原住民排灣族、阿美族、卑南族、邵族等族群的巫術及展演內容紀錄彙整分析。然而,心裡納悶著布農族的巫師跑哪裡去了? 於 www.csat.org.tw -

#80.全球原住民文化會議- 服飾

卑南族. 神話與服飾. 卑南族頭目和祭司在盛裝時,羽冠與肩帶是不能少的, ... 卑南族的女巫則擁有特別的肩飾,是一種夾織的紅色帶子,斜掛於右肩,後 ... 於 indigenous.pristine.net -

#81.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-日月潭旅遊拉魯島介紹

拉魯島(Lalu,舊名光華島)位於日月潭中央,曾經是邵族族人的舊聚落,亦是邵族的最 ... 在選擇人選時必須在黃道吉日於拉魯島請示祖靈,得到祖靈同意之後,女巫才能負 於 travel.tw.tranews.com -

#82.2022邵族女巫-個人保養美妝資訊,精選在Youtube上的熱門影片

2022邵族女巫-保養品美妝品推薦心得,精選在Youtube的熱門影片,找邵族女巫,邵族圖騰介紹,邵族服飾,邵族分佈在Youtube的熱門話題就來美妝保養護理討論 ... 於 beauty.gotokeyword.com -

#83.噶瑪蘭族-祭儀文化 - 原住民數位博物館

對於十九世紀末基督教盛行於噶瑪蘭村社的現象,邵氏柏認為,噶瑪蘭人是以基督教 ... 此外,劉、林也觀察到噶瑪蘭族的多神信仰使得信天主教的女巫會將耶穌及瑪莉亞類比 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#84.部落探索~南投邵族播種祭活動

第二天族人以小竹籃盛裝米飯聚集在公廟的廣場,族中的祭師女巫, 也前來作祭,祭告祖靈,祈求作物成長與族人平安。第三天族人仍舉族休息,飲酒作樂;到了 ... 於 cpfcnews.tw -

#85.最新消息(原資中心) - NCCU Office of Student Affairs

五、卑南族放假日期為「12月15日至112年1月5日」;邵族放假日期「8月27日至9月25日」;賽德克族放假日期「12月20日至112年1月5日」。 於 osa.nccu.edu.tw -

#86.邵族女巫、邵族傳說、邵族分佈在PTT/mobile01評價與討論

在邵族女巫這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者moshenisshit也提到你搞錯一個重點了, 現在問題是一堆人只是批評女性不好的行為, 就擅自被貼上「仇女」的標籤, 讓人 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#87.太魯閣族 - 熊 臺灣

祭司則在固定時節指導其他族人依祖先的慣習舉行祭儀,按一定的農作週期播種、收割,並負責在祭典中向祖靈祈求農作豐收,出獵成功,族人平安。女巫的任務是在疾病及災害產生 ... 於 w4.jcjh.tn.edu.tw -

#88.原民新聞 - 臺灣原住民族資訊資源網

台灣也有女巫!在原住民地區有崇高地位的靈媒(女巫,Pulinga u排灣族語羅馬拼音)階級,隨著外來宗教入侵及部落與生活習慣改變,這特有文化幾乎消失,僅留下破碎凌亂 ... 於 www.tipp.org.tw -

#89.灣的民歌 - 臺灣藝術教育網

(4) 邵族的祖靈祭則使用神聖的「祖靈籃」裝置祖先留 ... 管理祭祀的男性祭司及專業的女巫都是貴族家系。 ... 傳統的阿美族信仰以kawas 爲核心,女巫的角色很重要。信仰. 於 ed.arte.gov.tw -

#90.日月潭风景区:拉鲁岛,旅游攻略-马蜂窝

古时这地区为邵族人居住的地方,当时邵族称之为拉鲁岛,到了1946年改名为光华岛。 ... 岛原是邵族人虔信祖灵存聚神圣的一座圣山,邵族人的“先生妈”,也就是女巫,择定 ... 於 m.mafengwo.cn -

#91.【島嶼說書人】圖解台灣建築史系列——來去部落住一晚(卷二)

住在這邊的有日月潭的邵族、阿里山的鄒族、過去被稱為南鄒族的卡那卡那 ... 除此之外,卑南族也因信仰發展出兩種特別的建築形式:祖靈屋和女巫小屋。 於 vocus.cc -

#92.出生祭典

泰雅族認為一族的強盛,在於眾多壯丁。他們認為分娩是不淨的,必須行拔除儀式。此儀式有二法: (1)產婦抱著嬰兒,蹲在戶內,以布遮蓋頭部,女巫則拿著點燃的樟木片念 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#93.公共電視台_山海原影紀錄片展

『邵族』臺灣原住民族第十族,僅有283位族人,為什麼在外來族群環伺的環境下,仍然 ... 要當巫師、女巫(pulingau)並不是你(妳)想要就可已以做的,基本條件首先是其 ... 於 web.pts.org.tw -

#94.鬼怪 - 偏鄉閱讀與行動中心

本書是邵族神話與傳說,包括邵族定居日月潭的起源的〈白鹿傳奇〉、與異族的衝突與 ... 女巫掐拉蘇擔心卡嘟里族的巫術失傳,急著尋找傳人,檜木精靈暗助優瑪,讓她雕刻 ... 於 www.lesa.ndhu.edu.tw -

#95.原住民民藝素描

A阿美族,B雅美族,C魯凱族,D排灣族,E-F阿美族。 ... 占卜道具箱為女巫放小刀、豚骨、豚脂、木欒子實、相思樹葉、和珠子等占卜道具的木箱, ... C邵族婦人彈奏弓琴。 於 library.taiwanschoolnet.org