進擊的巨人 影片的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JosephCampbell寫的 千面英雄:70年經典新編紀念版,從神話學心理學到好萊塢編劇王道 和約翰.納森的 SONY巨人的崛起都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和足智文化有限公司所出版 。

國立政治大學 廣播電視學系 李衣雲所指導 林家琦的 角色扮演中的詮釋與展演 (2018),提出進擊的巨人 影片關鍵因素是什麼,來自於角色扮演、詮釋、展演、羅蘭巴特、神話學、角色扮演者。

而第二篇論文國立臺北科技大學 智慧財產權研究所 江雅綺所指導 鄭楓丹的 戲謔仿作之探討-以合理使用為中心 (2014),提出因為有 戲謔仿作、合理使用、著作人格權、著作財產權的重點而找出了 進擊的巨人 影片的解答。

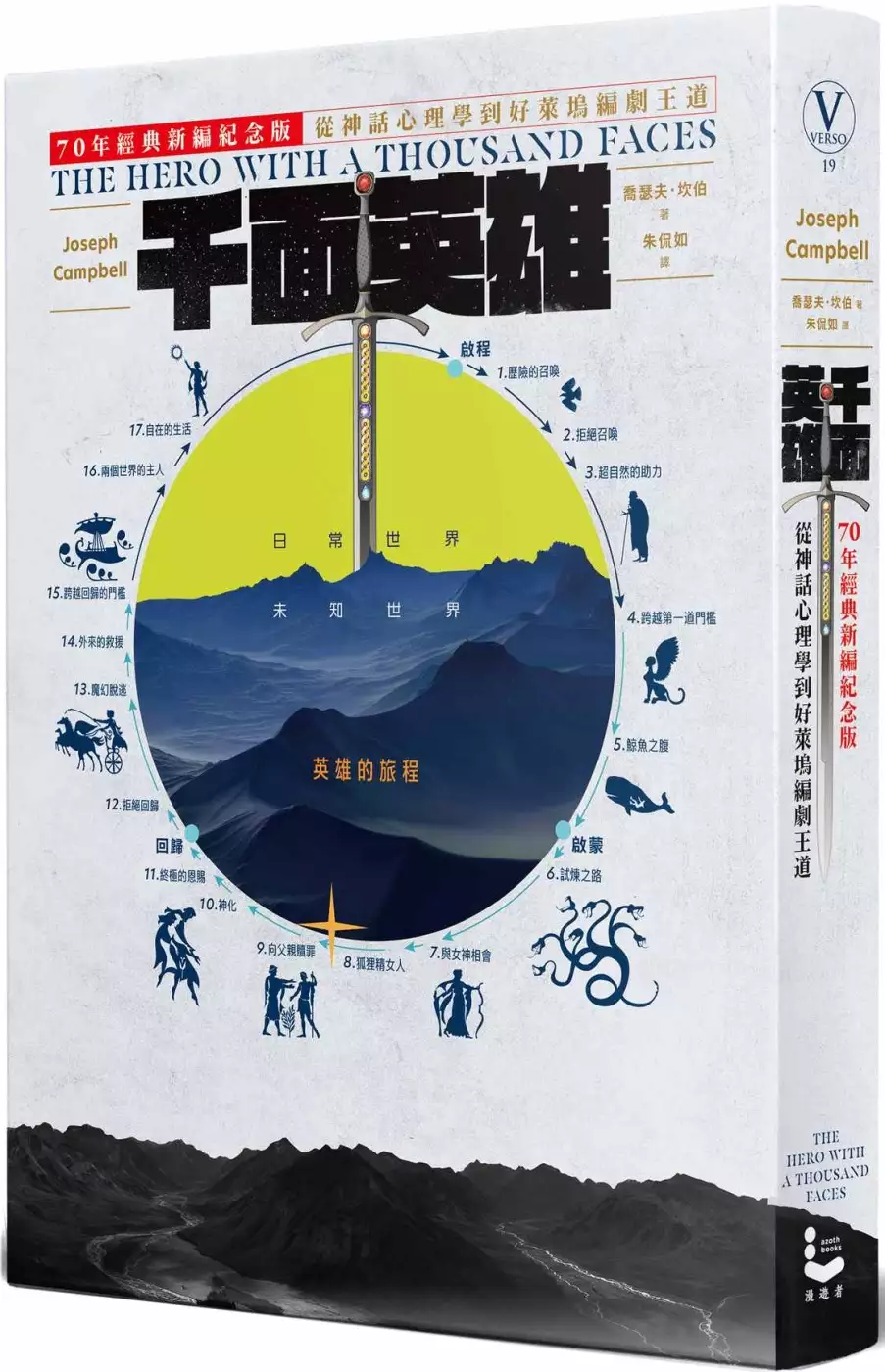

千面英雄:70年經典新編紀念版,從神話學心理學到好萊塢編劇王道

為了解決進擊的巨人 影片 的問題,作者JosephCampbell 這樣論述:

《時代》雜誌評選「創刊以來最具影響力100本英文好書」之一 建立影響世界通俗文化的「英雄旅程」模型、 影響好萊塢編劇理論之70年經典新版上市 ◆ 不只催生影視、文學中各大經典英雄角色 更以神話心理學啟蒙無數當代人心靈: 英雄不只存在故事中 你、我也都能夠完成屬於我們的歷險 成為自己人生故事的英雄 ◆ 在《千面英雄》中,美國神話學大師坎伯整合並分析了世界各地的神話與宗教故事——希臘、斯堪地納維亞、埃及、印地安與中、南美,還有印度、日本、中國等地的神話——得出一套「英雄」神話母題在跨文化神話背後的心理普遍原型。它不只破解這些故事中的共通奧祕(象徵和比喻),更提出

一個「英雄的旅程」理論。 「英雄的旅程」讓全世界的人看到:古今中外不同文明與文化之間,存在著一種極其驚人的相似精神,而不論我們的背景或面貌有多麼不同,想成為戰勝自我宿命的「英雄」,都要歷經一段「啟程→啟蒙→回歸」的旅程,在過程中實現並超越自我。 坎伯認為,英雄是那些能夠了解、接受挑戰,進而克服挑戰的人。他們離開安定的日常生活,遠行、尋找、深入、高攀,在那裡找到原來的世界所欠缺之物,並在過程中得到啟發,最後帶著更成熟的身心回到原來的世界,展開新的人生——這是全世界最受歡迎故事的基本模式,也因為坎伯的《千面英雄》挖掘出這個「原理」,從此被好萊塢奉為故事創作的王道。 「英雄的旅程」

是一種「原型」 雖然人類有數不清的面貌,故事的模式也有千百萬種,但「英雄的旅程」起源自人心深處,是人類較深層的集體無意識。而因為它是共通的,因此容易打動人心,不分種族、文化。「英雄的旅程」是一種「原型」,涉及我們都非常熟悉的基本問題,例如:我是誰?我從哪裡來?死後往那裡去?什麼是善?什麼是惡?明天會是什麼樣子?昨天到哪裡去了? 這些深植於神話中的概念,幾乎可以用來瞭解我們人類遭遇的所有問題,因為它們是人生的基本、重大問題。這不僅使《千面英雄》有助於個人成長、心靈開發,也使它成為所有創作者可以用來掌握廣大觀眾/讀者的重要「工具」。 從「外在」到「內在」,英雄有千種面貌 「英雄

的旅程」不只關於前往迷宮、森林或洞穴歷險這些「向外」的旅程,也可以是一場「內省之旅」,讓故事主角深入探索個人的心靈,在過程中成長、蛻變,由絕望轉為希望、從脆弱變為堅強。這些心理轉變、情緒轉折的「旅程」同樣是「英雄的旅程」。 《千面英雄》也是一部所有創作者尋求靈感的故事寶庫。《千面英雄》讓你認識各種不同文化下擁有不同面貌與能力,卻殊途同歸的千百位英雄;而在「英雄的旅程」原型下,每個說故事的人,仍然可以根據自己的文化、依照自己的意圖,來調整你的故事——這就是為什麼英雄會有「千面」的原因,並持續風靡全世界所有追求共鳴、在英雄角色身上尋找自己的觀眾/讀者的心。 ■「英雄的旅程」故事創作[3

大幕 X 17階段]解析 ◎第一幕:啟程 1. 歷險的召喚:這是主角的原點,通常是他在展開歷險前生活在其中的正常世界。英雄會遇到事件、特定人物,或接獲神秘的邀請、挑戰,象徵一種自我覺醒,也是命運在召喚英雄,將他的精神重心轉移到未知的世界。 2. 拒絕召喚:英雄即將面臨抉擇,必須離開原來生活的世界,踏上冒險旅程。他一開始會遲疑,理由通常和他們在家鄉的責任或義務有關,但促使他踏上這趟危險旅程的壓力會日益加劇,使他們最終向這個壓力屈服。 3. 超自然的助力:英雄需要協助,以面對即將到來的危險。他的指導者通常是一位智慧老人,代表命運中善與保護的力量,在旅程一開始提供英雄一些有助他們

達成任務的資訊或工具。此外,所有英雄都會有一群夥伴幫助他們完成使命。 4. 跨越第一道門檻:英雄冒險進入一個嶄新、陌生的國度,那裡連運作的方式都不同於他原來的世界。此一階段應該讓人看到英雄的置身之地,是如何從熟悉的事物轉變為危險的環境。這個對比,是呈現英雄的團隊剛開始有多麼不足的關鍵。英雄唯有跨過這些門檻,例如解謎、逃離陷阱,才能進入一個全新的經驗領域。 5. 鯨魚之腹:這是「英雄的旅程」中第一個真正的危機,典故出自《聖經》裡約拿被鯨魚吞下肚的故事。危險在這裡以實質的角色出現,比如《魔戒》中那些拿著劍現身的飢餓半獸人。英雄在這時候必須決定繼續這趟旅程,然後在過程中經歷個人的轉化。

到最後,他們會完全不同於故事一開始的那個人。 ◎第二幕:啟蒙 6. 試煉之路:英雄在這階段必須面對好幾場考驗,通常至少會失敗一次。它也有可能是一連串的阻礙,讓英雄在這個階段學會運用那些工具和他的夥伴。英雄在這裡面臨最大挑戰、最強的敵人,可能是魔王、朋友反目或是新的敵人。他必須通過一連串的試煉。這是英雄生命中最晦暗的時刻、存亡的關頭。 7. 與女神相會:英雄在這裡需要緩下腳步,以便調整他們的想法/觀點,並消化一下自己的改變。他們這時會遇到一位指導者,或某個值得他們信任的人物,幫助英雄把這趟旅程後面的階段看得更明白。這個人物不一定得是女性。不論他/她是誰,都會傳授英雄某種智慧,讓英

雄有所成長。 8. 狐狸精女人:象徵造成英雄意識侷限的誘惑。這也是旅程中的試煉,英雄必須克服或避開它們。待在舒適圈(或留在安慰者的懷抱),這個誘惑可以很強烈,甚至有時可能難以抗拒。但英雄必須拒絕這個誘惑、繼續前進,勇敢高貴地面對前方的危險。 9. 向父親贖罪:這是旅程當中,英雄情感最脆弱的環節。他在這個點上必須正視自己性格中某個從第一幕就開始牽絆他的面向,而它在接下來的故事高潮中會決定他的命運。儘管這個階段在字面上看似專指男性,但不必然如此。重點是英雄在這裡發覺了自身的改變,成長為一個能力更強的人,比如哈利波特必須從失去鄧不利多(某種父親形象)的傷痛中平復,此後獨力對抗佛地魔。

10. 神化:英雄必須抱著一份自信與清明的意識面對「神化」議題。這是英雄在旅程中達致更崇高觀點(perspective)的階段,往往以英雄「故我」(former self)之死的方式來體現,但有時也會以一種豁然開朗的態度來詮釋,是導向敘事高潮的一個突破點。這個階段通常是將英雄推向最後勝利的動因。 11. 終極的恩賜:這是故事的實質高潮,指推展劇情的物件、人物或目標,是驅動英雄動機之關鍵事物,但不必然詳細具體,比如在《黑色追緝令》中,從來沒有具體交代皮箱裡究竟是什麼東西,這只皮箱卻引領了所有角色展開這場瘋狂的旅程。 ◎第三幕:回歸 12. 拒絕回歸:成功完成任務的英雄,已經轉

化為一個不同的人。在他眼裡,原來的世界如今可能顯得非常遜色,因此拒絕回歸,況且回歸的旅程也可能非常危險。「回歸」是「英雄的旅程」第三幕的開端,雖然比「啟程」短,但也應該包含衝突在內。 13. 魔幻脫逃:這是英雄(一行人)必須逃出生天的關鍵點,通常會需要旅途上遭遇之人物提供的協助,比如《綠野仙蹤》裡桃樂絲想回到堪薩斯就需要憑藉超凡的信念。 14. 外來的救援:英雄有時必須借助外力走出死亡的蔭谷,比如《魔戒》的佛羅多雖然摧毀了宰制他們所有人的魔戒後,但這不表示他們就可以輕鬆回到原來的世界。這時候,第二幕出現的那些巨鷹再次現身,成了他們的工具。 15. 跨越回歸的門檻:當英雄踏上歸

鄉的路途,這時候應該公開展現他們性格中的改變。在此一階段,英雄終於擺脫外在世界的混亂與紛擾,回到家鄉。已不同於過往的英雄,一定很難適應原來的世界,經歷一種類似創傷症候群的時期。 16. 兩個世界的主人:英雄在旅程中學到了許多,並且將它們帶回家鄉。不論在踏上旅程之前,他們有過怎樣的遭遇,都跟他們後來的經歷相形失色。英雄這時已經更有能力,也更堅毅。他們征服了不尋常的世界,現在也可以駕馭現實世界了。 17. 自在的生活:冒險改變了英雄。深徹洞悉這一點的英雄,生命變得更為豐富完整,生活也更自在從容。 就許多方面來說,「英雄的旅程」展現的是個人/角色某個層面的死亡、重生為「全新之人」的

故事。變動是恆常的。「英雄的旅程」是我們的人生縮影,一種揭示我們可以度過生命/生活的變動、面對自己的失敗後再繼續往前進的模型。 版本特色 ◆【隨書附「英雄的旅程」故事創作解析完整3大幕 X 17階段 QR code】 ◆坎伯基金會(Campbell Foundation)2008年新編三版(3rd Edition)最新中譯本 ◆增補內容、更新圖檔、全新版面設計,最新增譯、修潤好讀版譯本 ◆台北藝術大學戲劇系兼任助理教授 耿一偉導讀 本書特色 橫跨故事創作、心靈成長、神話學領域|暢銷世界百萬冊|長踞Amazon暢銷榜 ◆ 神話學大師坎伯,結合精神分析、人類學、

文學、藝術、社會學、語言學等跨領域研究,開創「神話學世界觀」,提出「英雄旅程」模型影響當代大眾文化敘事手法之巨作。 ◆從史丹利.庫伯力克、喬治盧卡斯、史蒂芬史匹伯,到賈伯斯、J.K.羅琳、《三體》劉慈欣,以神話學影響西方流行文化70年,好萊塢必讀書目,打造各種具戲劇性、娛樂性和心理真實性故事的「聖經級」參考書。 ◆ 編劇理論暢銷書《故事的解剖》、《作家之路》、《電影的魔力》等著作之思想源頭。 ◆ 將神話與當代生活重新連結起來,以「啟程→啟蒙→回歸」這段所有英雄必經之路的偉大旅程,啟發當代人接受挑戰的召喚,踏上考驗的旅程,探索生命的深層意義,為個人和社會尋找恩賜。 各界專家推

薦 自從發現《千面英雄》,三十年來它仍持續不斷吸引我、啟發我。喬瑟夫.坎伯為我們抽絲剝繭,讓我們看到:人類全體因為一種想聽故事的基本需求、想瞭解我們人類自身的渴望而連結在一起。作為一本書,《千面英雄》讀起來精采無比;作為一種瞭解人類境況的啟示,《千面英雄》啟發了我們。——喬治.盧卡斯(George Lucas)/《星際大戰》(Star Wars)導演暨編劇 從長遠來看,二十世紀最有影響力的書可能是喬瑟夫.坎伯的《千面英雄》。——克里斯多夫.佛格勒(Christopher Vogler)/《作家之路》(The Writer’s Journey: Mythic Structure fo

r Writers)作者 坎伯的文字具有舉足輕重的地位,不光是在學術界,而是在一般大眾之間。世人發現:他在神話學道路上的研究、追索,可以連結到我們今天的生活⋯⋯《千面英雄》是坎伯最知名的著作。透過古老的英雄神話,《千面英雄》精采檢證了人類對身份認同的永恆追求。——《時代》(TIME)雜誌

進擊的巨人 影片進入發燒排行的影片

馬上訂閱我 接受最新影片消息:https://goo.gl/idMbyB

FaceBook粉絲團:https://goo.gl/etKavD

追蹤我的IG:yedonglie

-----------------------------------------------

合作工商請寄到我的e-mail或粉絲團

e-mail:[email protected]

#動漫 #進擊的巨人#艾連

角色扮演中的詮釋與展演

為了解決進擊的巨人 影片 的問題,作者林家琦 這樣論述:

在筆者的生活裡,角色扮演(Cosplay)作為一課餘興趣,除了在日常生活用來揮灑對於作品還有角色的熱愛以外,亦希望能夠將其應用在學術領域,成為碩士論文的主題。在過去的個人經驗裡,認為Cosplay無非是一個不斷追求與角色外型愈相近愈好的行為,但將其放入研究領域探討後,發現Cosplay不僅僅是一種複製並嘗試在自己身體貼上的行為,展演的過程中其實飽含許多角色扮演者(Cosplayer)的個人詮釋。 因此本篇論文意圖透過作品展演的形式,將Cosplayer的詮釋還有想法透過作品來呈現給他人,使他人能夠更加明白Cosplay照片所呈現的不同樣貌,不僅僅是一種再現角色外貌的行為,更可以用來展現

扮演者的內心世界。 此作品論文不只期望給與觀看的人對Cosplay有新的認知,亦希望作為相關研究的基石,使後來得以閱讀此篇論文的人,可以在Cosplay的研究領域上將其更加豐富。

SONY巨人的崛起

為了解決進擊的巨人 影片 的問題,作者約翰.納森 這樣論述:

★ 美國《出版人週刊》(Publishers Weekly)、《書單》(Booklist)、《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)、《華爾街日報》(The Wall Street Journal)等強力推薦! ★ 從第二次世界大戰的灰燼中崛起,自體現日本戰後的現實之中復活。 ★ 1946年,他們一起創辦了SONY的前身東京電信工程公司,並使用森田富裕家族的貸款作為啟動資金,便開啟了巨人遠大的夢想,也讓SONY成了電子工程師發想的樂園。 究竟索尼(SONY)是如何成為進擊的巨人?作者約翰‧納森 (John Nathan)追溯索

尼(SONY)從東京炸彈傷痕累累的廢墟到其目前在全世界成功的奇蹟式演變,憑藉著他在日本文化方面獨特的專業知識以及對SONY內部密室獨特無限制的訪問,納森記錄了公司的發展過程,特別關注SONY如何設計和開發產品,他更深入研究SONY高利潤Trinitron系列的誕生以及隨身聽的誕生,並注意SONY是如何與競爭對手保持差異和優勢,而完成了這本傳奇性的故事書籍,為讀者揭開了SONY的神秘面紗。 ‧井深大:電晶體小孩 (創辦人、SONY第一代領導人) ‧盛田昭夫:隨身聽小孩 (創辦人之一、SONY的第二代領導人) ‧大賀典雄:CD小孩 (SONY第三代領導人) ‧出井伸之:數位夢

想小孩 (SONY第四代領導人) 得獎紀錄 ★ 本書獲美國《財富》雜誌(Fortune)年度最佳商業書! ★ 本書獲美國《新聞週刊》(Newsweek)年度最佳商業書! ★ 本書獲美國亞馬遜讀者 4 顆星評鑑! 好評推薦 「年度最佳商業書籍。」、「世界領先的電子巨頭的親密傳記。」——《財富》雜誌(Fortune)和《新聞週刊》(Newsweek) 「本書是眾多著名企業傳記中最迷人、最複雜的一本書。」——《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle) 「這本書探討了SONY外在成功的因素,以及前所未有內部運作的秘密,絕對是值得你閱讀的高級商

業書籍。」——《華爾街日報》(The Wall Street Journal)

戲謔仿作之探討-以合理使用為中心

為了解決進擊的巨人 影片 的問題,作者鄭楓丹 這樣論述:

戲謔仿作 (parody),係指利用他人著作並添加利用者本身的創意嘲諷原著作,或是純為搞笑而改編,或是嘲諷原著作以外之議題。例如郭美江牧師談論主耶穌超自然的恩賜,網友將”五倍的恩寵”、”撿鑽石”等傳道影片中之字眼剪輯後並搭配音樂重新編排,製作成《MC美江-信耶穌得鑽石》等諷刺郭牧師信仰過以偏離正道的短片;《甄嬛傳》中有一幕甄嬛用力大喊”皇上駕崩”,因其音同台語” 呷飯”,網友將之搭配字幕及黑眼豆豆的名曲《Boom Boom Pow》,混音成一部令人會心一笑的短片;另有網友將《帝國毀滅》之部分台詞改編,命名為《服貿之太陽餅被吃掉篇》短片,諷刺行政院副秘書長控訴學生攻破行政院後偷吃冰箱內的屏東蛋

糕及太陽餅。上開不同類型的KUSO短片,均屬於戲謔仿作之範疇。在網路科技尚未快速崛起之前,此等嘲諷、批評的創作手法早已流行許久,在著作權法上卻是個新興議題,直至半世紀以前的美國,才有第一個討論戲謔仿作之案例。在歐盟法規本身,法國及英國有戲謔仿作例外規定,德國則有自由利用(free use)作為概括條款,歐盟法院亦於2014年10月出現有關戲謔仿作之判決。而在臺灣實務中,難以查詢到戲謔仿作之相關訴訟或法規來處理此爭議。因此,本文將以美國及歐盟兩大法系為討論主軸,作為未來我國討論戲謔仿作相關議題之參考。