西門町刺青街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和東山彰良的 小小的地方都 可以從中找到所需的評價。

另外網站消費商圈介紹-西門町商圈也說明:西門町 規劃為行人徒步區,商圈內有刺青街、電影街、川菜街、運動用品、特色小吃、美國街及明太子街等各式特色街區,可以滿足不同族群的需求。 點閱數:503; 資料更新 ...

這兩本書分別來自時報出版 和尖端所出版 。

國立臺北大學 都市計劃研究所 林文一所指導 周恩麟的 以塗鴉文化為導向之社群誕生及其在地實踐?西門地區個案研究 (2016),提出西門町刺青街關鍵因素是什麼,來自於文化導向、文化行動主義、塗鴉社群、西門地區、地方塑造。

而第二篇論文國立臺灣大學 地理環境資源學研究所 洪伯邑所指導 韓季庭的 「創新的傳統」:談臺灣茶與創意產業─誠品松菸書卷沏為例 (2015),提出因為有 茶、文化、傳統、創意產業、松菸、商品鏈的重點而找出了 西門町刺青街的解答。

最後網站【台北刺青推薦】鬼門刺青處| 西門町刺青價格則補充:西門町刺青 價格,大家都在找解答。 鬼門刺青處位在西門町成都路上的一間公寓裡面. 一樓大門深鎖,屬於一般住宅區,需要按電鈴跟警衛通報後才能進去. △門口.

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決西門町刺青街 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

西門町刺青街進入發燒排行的影片

處女座 喜怒哀樂 脖子後面 韓文 都是這裡刺的

https://www.instagram.com/provintia_tattoo/?hl=zh-tw

很長的英文 跟日期是這裡刺的

https://www.instagram.com/22.tattoo/?hl=zh-tw

憂鬱黑狗:西門町刺青街

► Email: [email protected]

訂閱我看更多影片

►:https://goo.gl/QXRqRa

Instagram

►:https://www.instagram.com/liying0731/

Weibo

►:http://weibo.com/u/5854533369

小紅書

►:力穎Liying

以塗鴉文化為導向之社群誕生及其在地實踐?西門地區個案研究

為了解決西門町刺青街 的問題,作者周恩麟 這樣論述:

以文化資源及活動作為都市活化的再生策略已成為近來主要的策略模式。在西門町街區歷經興衰的發展脈絡中,可以發現其文化規劃的進程涉及各方行動者、社群對於當地真實性的建構。如政府早期試圖將西門町界定為青少年及流行時尚文化的聚集地,但其所建立的是在政府可掌握、合法框架下的地方特性與意象工程。而在創意街區相關官方紀錄中,本研究進一步觀察到西門地區之街頭文化、次文化、塗鴉等已被公部門作為創意能量一環,但塗鴉過去基本上被公部門視為非法行為,而塗鴉如何接合進公部門計畫中,以及在過程中涉及哪些行動者、行動並對此文化產生什麼意義轉換,本研究對此產生疑義,故本研究試圖以文化行動主義與地方塑造之探討視角切入,並透過著

重經驗研究的方式,解析台北市西門地區相關塗鴉社群行動脈絡,輔以相關認同及地方塑造之相關概念,加以解析塗鴉社群之號召與形塑,以及社群如何將其行動與空間結合傳遞其主張,促使公部門相關計畫與塗鴉社群之接合。在此觀點下,本研究主要研究問題為:壹、塗鴉社群如何在西門町街區中出現且發起社群相關行動?貳、塗鴉者社群採取哪些行動且如何反應在西門町街區中?參、塗鴉者社群之形成及實踐對西門町街區之空間與文化產生什麼影響?透過個案研究及相關資料調查之方法,如文本分析、深度訪談、觀察法等進行研究後,研究發現如下:西門町商圈特性為塗鴉者提供創作場域,初期也有不同之相關社群由不同層面發起塗鴉有關之社群號召。而主要研究對象

之西門町在地塗鴉社群所發起之相關文化行動,實際上,並非所有參與者皆有行動意識,且西門町在地塗鴉社群之行動也不單純為其文化發聲,還隱含著商業層面的特色營造等意涵。再者,西門町在地塗鴉社群,不僅以改變空間形式拓展塗鴉空間作為地方塑造的手段,其透過與在地社群網絡的聯繫,以教學、活動辦理等方式,使他者瞭解社群本質,也透過活動與教學傳遞塗鴉精神及其欲主張的概念。最後,西門町在地塗鴉社群之經營及實踐皆為他們塑造不同以往的形象,同時號召與其理念相同的人到來。以西門町在地塗鴉社群後期發展來看,其社群不僅拓展其社群真實性,取代既有被視為破壞的塗鴉意象或是原有空間欲塑造的意象,而在地人士也仍僅是接受這個建立出的真

實性。另外,此時在這共構的真實性下,仍對部分本持非法塗鴉精神之塗鴉者產生排擠效應。

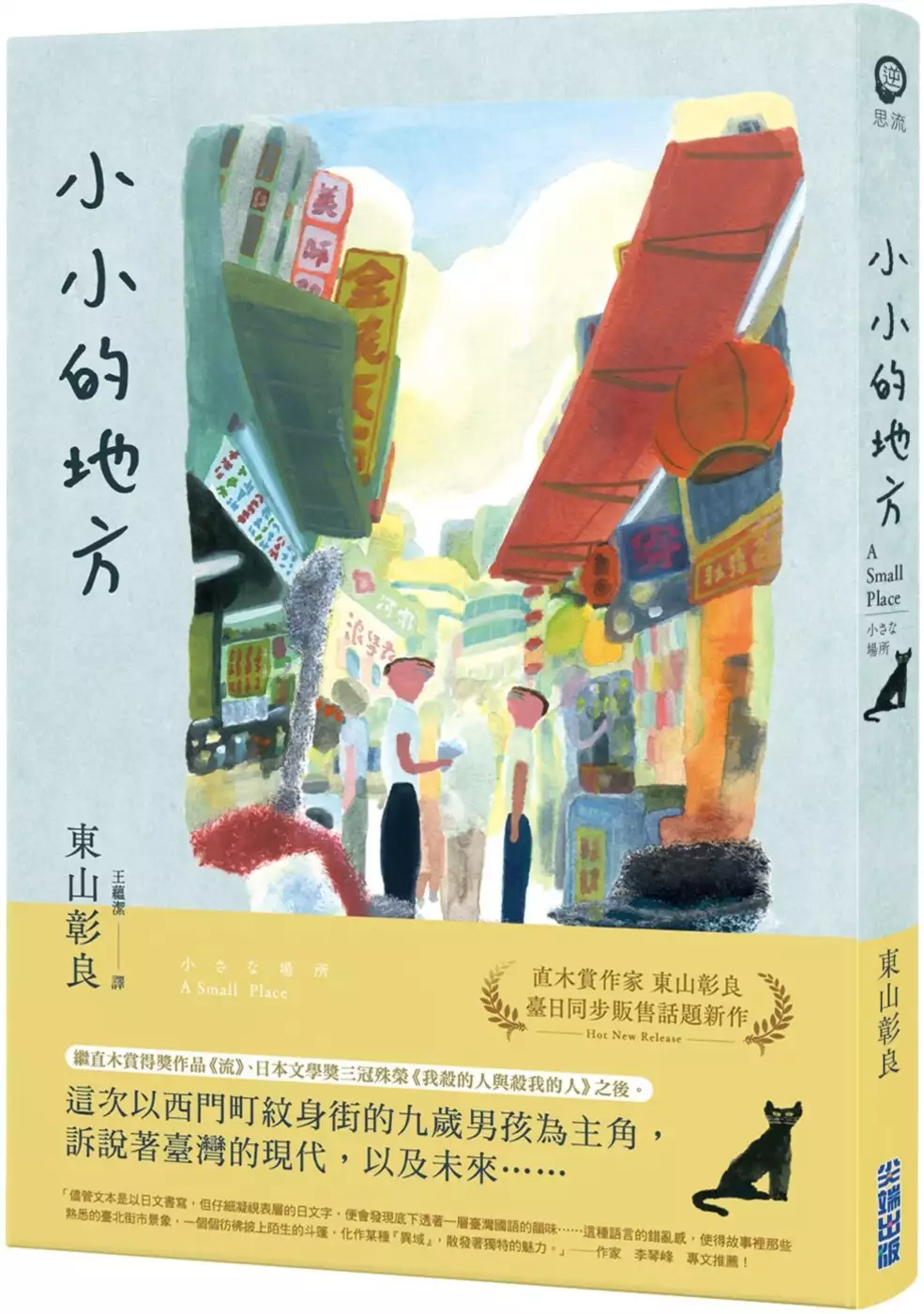

小小的地方

為了解決西門町刺青街 的問題,作者東山彰良 這樣論述:

東山彰良 臺日同步販售話題新作! 繼直木賞得獎作品《流》、日本文學獎三冠殊榮《我殺的人與殺我的人》之後。《小小的地方》這次以西門町紋身街的九歲男孩為主角,訴說著臺灣的現代,以及未來…… 對九歲的小武來說,西門町的紋身街,是全世界最棒的地方── 為了活下去而在臉上刺青的貓女孩、尋找離家出走的土地公的私家偵探、一緊張竟在講臺上飆起饒舌歌的原住民教師、被父親搶走女友而頹廢暴飲暴食的男子、閱讀李昂卻無法抗拒天使寄生的女孩,以及「我」對故鄉紋身街又愛又恨的複雜情感。 收錄《黑色的白貓》、《土地公失蹤記》、《骨詩》、《縱身而跳》、《天使和冰糖》、《小小的地方

》六篇故事,令人回味無窮的連作短篇集! 本書特色 ●旅日作家 李琴峰 專文推薦。 ●臺籍旅日作家東山彰良,繼《流》《我殺的人與殺我的人》之後,以臺灣為背景的第三部作品。 ●延續《流》《我殺的人與殺我的人》流暢、傳神的譯筆,譯者王蘊潔小姐再次使出渾身解數,仔細與作者(以及作者父母)逐句確認,致力呈現最好的翻譯品質。 ●臺日同步販售,讀者享受零時差閱讀! 名人推薦 「儘管文本是以日文書寫,但仔細凝視表層的日文字,便會發現底下透著一層臺灣國語的韻味……這種語言的錯亂感,使得故事裡那些熟悉的臺北街市景象,一個個彷彿披上陌生的斗篷,化作某種『異域』,散發著獨特的魅力。」

──作家 李琴峰 專文推薦! 「你我熟悉的台北西門町,透過人小鬼大的九歲男孩小武的視角和語彙,流露特別的陌生與魔幻感。由刺青衍生的各個故事神祕又迷人,混合了質樸寫實與浪漫奇想的血液在屬於台灣的骨肉中竄動,六則短篇串起一場穿梭街巷的旅程,看到居住其中的角色不禁想起自己的摯友故鄰,也回味著甘苦交雜的成長滋味。」──小說評論人 冬陽

「創新的傳統」:談臺灣茶與創意產業─誠品松菸書卷沏為例

為了解決西門町刺青街 的問題,作者韓季庭 這樣論述:

文化消費成為生活的一種方式,傳統產業透過創意行銷,活化並被賦予新價值。松山文創園區被文化局委以重任,商場空間內有誠品集團再現的「茶文化」案例,有助分析、反思創意產業。「文創」一詞的過度模糊,甚至在模稜兩可中不斷地被濫用與操作,產生了不少的弊端(如:文化挪用的爭議)。本研究檢視創意與傳統產業的關係,解構當代「茶」的文化性意義由來,即商家宣稱的「傳統」。研究發現「茶」的意義轉變,過去以生產為重心,如今儼然變成消費為核心,反映出市場機制對於社會環境的改變。「茶」作為貫穿古今的經濟作物,其變化,得以窺探臺灣產業的昔日與未來,解釋創意產業對農產品商品化的影響。結果發現創意產業有助市場區隔,但大多脫離不

了傳統產業的根基;創意行銷手法加強了商業邏輯,增加「產銷距離減少的錯覺」,並模糊了生產過程;生產者獲得更好待遇,但中小型創意產業與消費者,在整個體系中才是被剝削的弱勢。此研究從茶產業出發,了解「文化」與「產業」間,競逐於不同世代的協商過程,即「傳統」是不斷「創新」的過程。因此,臺灣茶產業不斷異業結合與重組,不僅捲動地方的產業轉型與發展,也改變了地方的意象與內部的社會關係。

西門町刺青街的網路口碑排行榜

-

#1.薆悅酒店西寧館: 台北飯店|西門町飯店|精品旅館|優惠住房專案

... 西門町住宿推薦薆悅酒店西寧館,西門町薆悅酒店客房設計為現代精品風格,是台北西區評價最好的西門町 ... 刺青街、日新威秀影城及美味多樣的小吃聚集區。 於 taipei.inhousehotel.com -

#2.西門町刺青街數名黑衣人當街砸店

今天晚上8點多,台北市西門町內的刺青街,驚傳有人砸店。一名網友路過剛好拍下砸店過程,畫面中可以看到,數名黑衣人不分青紅皂白,對著一家蛋塔店猛 ... 於 news.ltn.com.tw -

#3.消費商圈介紹-西門町商圈

西門町 規劃為行人徒步區,商圈內有刺青街、電影街、川菜街、運動用品、特色小吃、美國街及明太子街等各式特色街區,可以滿足不同族群的需求。 點閱數:503; 資料更新 ... 於 whdo.gov.taipei -

#4.【台北刺青推薦】鬼門刺青處| 西門町刺青價格

西門町刺青 價格,大家都在找解答。 鬼門刺青處位在西門町成都路上的一間公寓裡面. 一樓大門深鎖,屬於一般住宅區,需要按電鈴跟警衛通報後才能進去. △門口. 於 hotel.igotojapan.com -

#5.西門町到萬華北市推廣文創產業(影音)

... 西門町與萬華的創意產業,希望藉由活動將文化創意的中心從東區移到西區,學者也認為,西門町獨特的戲服街、美國街和刺青街等等,都是發展文化創意產業 ... 於 news.pts.org.tw -

#6.西門町

... 街、刺青街、美國街、小吃街...等,聞名的美食小吃和特產,如:阿宗麵線、鴨肉扁、上海老天祿、成都楊桃冰....,來到西門町旅遊,每一樣都讓來此的旅人欲罷不能!不僅 ... 於 taipei.fun-taiwan.com -

#7.Cosplay決戰北市西門町蔣萬安:可吸引國際觀光人潮朝聖

西門町 現在結合時下潮流文化,有全台唯一的刺青街、街頭塗鴉、街舞等各種時尚潮流的活動,都非常吸引年輕朋友。蔣萬安表示,疫情之後,許多國際觀光客 ... 於 www.watchmedia01.com -

#8.第十屆「COSPLAY決戰西門町」登場大量Coser出沒同場比拚

他提到,西門町有全台唯一的刺青街、街頭塗鴉、街舞等各種時尚潮流的活動,疫情之後許多國際觀光客都指名要來西門町,北市府非常希望能將更多活動規模擴大 ... 於 turnnewsapp.com -

#9.圖#更新不專業Q&A 微刺青分享🤗🤗🤗🤗 - 女孩板

各位 原本打算等到二字頭再刺但最近莫名其妙被好多刺青文章燒到於是開始默默尋覓喜歡的刺青師(每個刺青 ... 西門町刺的不過不是在刺青街那條這邊 ... 於 www.dcard.tw -

#10.講座~文化走讀《萬華走讀散冊一從內江街到西門町》

講座~文化走讀《萬華走讀散冊一從內江街到西門町》. 【耕築講堂Archiculture】 ... 刺青街、美觀園與老天祿、片倉通、西門町天后宮、峰大與南美咖啡、西門 ... 於 property-ga.ntunhs.edu.tw -

#11.想刺青不知去哪?台北8家風格刺青店舖

貓町位於西門町的小巷裡,店裡的風格偏向美式復古,牆壁上掛著各式各樣的 ... #通化街 #台北刺青 #台灣刺青 #大安刺青 #taiwantattoo #taipeitattoo ... 於 www.gq.com.tw -

#12.擔心刺下去醜一輩子?台北4 間高評價刺青店推薦

位於台北中山赤峰街的小巷弄裡,店內裝潢簡單、明亮、舒適,風格主打 ... 「Cat Town Tattoo 貓町」位於西門町的小巷裡,店內的風格偏向「美式Old ... 於 www.juksy.com -

#13.刺青街的塗鴉- lemay

ExifVersion:0220. DateTime:2008-08-08 15:32:17. true https://cyberisland.teldap.tw/S/JpULFmGFyTsyblySsbBImFSlZP 台北西門町的塗鴉藝術 ... 於 cyberisland.teldap.tw -

#14.西門町刺青街

西門町刺青街. 刺青街(Tattoo Street). 曼:現在我們在台北西門町漢中街50巷. Man: Now our location is at the Lane 50 of Hanzhong Street, Ximending. 魏:這一條120公 ... 於 paas.cmoremap.com.tw -

#15.西門町刺青街

【LINE熱點】西門町刺青街, 藝術展演空間, 地址: 台北市萬華區西寧南路50巷,電話: 02 2389 8898。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#16.刺青街磁磚破損西門商圈景觀待加強

... 西門町街區時,發現極力推展國際觀光具有指標性的台北市西門商圈,人行步道竟是殘破不整,作為修飾的金屬線條呈現凹凸彎曲及地磚破損潛藏危險,她也接 ... 於 www.fingermedia.tw -

#17.讓西門町成為臺北市在國際上的名片吸引更多國際觀光人潮

他也提到,西門町現在結合時下潮流文化,有全臺唯一的刺青街、街頭塗鴉、街舞等各種時尚潮流的活動,都非常吸引年輕朋友。他表示,疫情之後,許多國際 ... 於 886.news -

#18.薆悅精品inn cafe x 台北成都會館超值優惠方案

... 西門町中心鬧區,距離捷運西門站僅一分鐘路程,餐廳位於充滿活力的街衢巷弄中,鬧中取靜猶如一方沙漠綠洲。西門町周邊景點紅樓、刺青街、萬年大樓、美國街、電影街以及 ... 於 www.gomaji.com -

#19.Kevin紋身彩繪藝術工作室-紋身街

西門町 紋身街的Kevin紋身彩繪藝術工作室,現在時下年輕人很流行刺青,特別是情侶都是一對一對來到店. 姐夫的店-萬年大樓 · JP-西門新宿大樓 · Amy Gril · Kimi名牌二手- ... 於 www.hitoradio.com -

#20.西門町刺青街放大圖

西門町刺青街. 於 club.mmweb.tw -

#21.[經驗] 西門町刺青街穿耳洞- tattoo_ring - PTT消費區

刺青街 那裡有很多穿耳洞的小店,都標榜"無痛穿耳" 我去的那家好像叫"秀秀的店"吧... 感覺技術還蠻好的,幫我穿的人是一個光頭的大哥我挑完耳環之後他叫 ... 於 pttbuy.cc -

#22.西門町刺青街

夜半清晨,西門町的多數商店拉下鐵捲門,電影也一部部散場,喧囂逐漸退去,而對於藏身在漢中街50巷裡的刺青街,夜色卻正濃。即便多數刺青店已打烊,鐵捲門上的超現代 ... 於 www.rtaiwanr.com -

#23.刺青西門的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

... 刺青{西門町紋身館} · $250. 價格持平. 露天拍賣. tattoo520520紋身-微刺青 ... PChome商店街. 西門町花莉Ben Nye 特殊效果材料行. 於 biggo.com.tw -

#24.第十屆「COSPLAY決戰西門町」登場大量Coser出沒同場比拚

... 西門町商圈集結了大量流行文化,吸引年輕族群聚集,更是國內外旅客必訪景點之一。 他提到,西門町有全台唯一的刺青街、街頭塗鴉、街舞等各種時尚潮流 ... 於 www.ctee.com.tw -

#25.關於西門町About Ximen - 西門徒步區街區發展促進會官方網站

最酷的潮流總是在街頭,塗鴉、刺青、滑板和街舞,若說塗鴉是將自由的心靈噴製於牆,刺青就是把意志刻劃在自己皮膚上的熱情展現,全臺灣唯一的刺青街就在西門町,除了聚集的 ... 於 www.ximen.com.tw -

#26.散步拉~【台北漫步】男女老少都愛逛的|西門町|刺青街

散步拉~【台北漫步】男女老少都愛逛的|西門町|刺青街|電影街|還要去便所晃晃#西門町#刺青街#電影街☝記得 訂閱、 按讚、 留言、 分享並 打開 ... 於 www.youtube.com -

#27.西門町旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

西門町 位於台北市萬華區東北方,是台北西區最重要的消費商圈。最具特色徒步區是台北第一條專為行人設置的區域,西門紅樓、美國街、刺青街、電影街、KTV、萬年大樓 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#28.西門町刺青街~每個人心中都有一隻小狐狸–心願刺青加紋眼線體驗

在台灣比較少見,但在英國留學那幾年,偶爾會在住宿的地方看到野生的狐狸因此「狐狸」在我心裡被重新定義了形象不是火影忍者的九尾妖狐,也不是狡猾的 ... 於 ylin0125.pixnet.net -

#29.過年短期打工☺高級優雅鐵板料理~百大企業[徵]餐廳服務生 ...

及其他主管交辦事項。 工作地點: 台北市中正區重慶南路一段125號➤重慶南路書店街 ... 【日商壽司郎 】台北中華路店(西門町) -高時薪$200起假日時薪再+10元歡迎兼職 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#30.酒駕出車禍落跑找人頂替友情破裂!他背鍋驚覺被通緝還藏毒

【記者江孟謙/台北報導】台北市中正區思源街上的自來水園區,今天(13日 ... 刺青男回嗆「你看起來就像茶碗蒸」,怒火一觸即發,店家連忙報警,警方到 ... 於 tw.nextapple.com -

#31.西門町刺青紋身街-台灣紋身職業總工會

西門町刺青 紋身街-台灣紋身職業總工會is an Art Gallery, located at: 臺北市萬華區漢中街50巷8之1號, Taipei, Taiwan 108. 於 vymaps.com -

#32.西門町街拍人像拍攝策略-以紋身街為例 - 攝影學園

... 刺青街. 台北巿西門町適合拍攝人像的景點,最出名的就是美國街。Herman老師也經常帶學員去拍。今天要介紹另一個算是隱藏景點的,是紋身街。它 ... 於 photoschool.pixnet.net -

#33.那要做什麼?心願旗下有刺青也有紋繡—心願眉甲

... 西門町刺青街唐吉軻德對面的店. 我說「去心願微刺青做眉毛?刺青店欸?你沒搞錯吧?」 他指著自己的眉毛說「我就是去那邊用的,不過是在同個老闆旗下開 ... 於 phanmyral1988.pixnet.net -

#34.Ximending Tattoo Street in Taipei City

Aug 1, 2014 - Nestled along a covered portion of Lane 50 of Hanzhong Street, Ximending Tattoo Street (西門町刺青街) ... 於 www.pinterest.com -

#35.白色賓士撞翻停等紅燈汽機車又是酒駕!肇逃10分鐘後遭警 ...

【記者江孟謙/台北報導】台北市中正區思源街上的自來水園區,今天(13日 ... 刺青男回嗆「你看起來就像茶碗蒸」,怒火一觸即發,店家連忙報警,警方到 ... 於 tw.nextapple.com -

#36.実写『ゴールデンカムイ』主人公の幼なじみ梅子&寅次を演じる。 ...

明治末期、日露戦争終結直後の北海道を舞台に、主人公の元陸軍兵・杉元が、アイヌの少女・アシリパと共に、埋蔵金の在りかが描かれた「刺青 ... 西門の漢口 ... 於 blog.goo.ne.jp -

#37.Cosplay決戰西門町港人讚聲| 中華日報

西門町 現在結合時下潮流文化,有全台唯一的刺青街、街頭塗鴉、街舞等各種時尚潮流的活動,吸引年輕朋友。 蔣萬安提到,疫情之後,許多國際觀光客指名 ... 於 www.cdns.com.tw -

#38.西門町刺青街Instagram posts (photos and videos)

Explore Instagram posts for tag #西門町刺青街- Picuki.com. 於 www.picuki.com -

#39.你看過西門町的西門嗎?這裡是臺北城的刺青 - 報時光

狹義的西門町,可從中華路以西到康定路,內江街往北到漢口街為模糊界線;但廣義來說,西門町的擴展,已比日治時期的行政劃定更大上許多,區域內歷史古蹟與 ... 於 time.udn.com -

#40.[刺青] 西門町刺青街- 看板tattoo_ring - 批踢踢實業坊

請問版上有人去過西門町刺青街刺青的嗎? 我最近想去刺新的刺青要刺字體文有推薦台北哪裡刺字體文不錯的師父嗎? thx~ -- 於 www.ptt.cc -

#41.4張作品PO網遭告抄襲西門町知名女刺青師被訴

檢方調查,張女的刺青店位於北市西門町的「刺青街」附近,前年2月、3月、4月及11月,張女上傳她與兒子的「紅色彼岸花」、「藍紫色彼岸花」、「鳶尾花 ... 於 www.chinatimes.com -

#42.台中- 按摩/指油壓/理容

... 西門町 · 板橋.中永和 · 三重.新莊 · 南港.內湖 · 桃園 · 中壢 · 新竹 · 台中 · 北屯區 · 西屯區.逢 ... 刺青. 14 / 53440. 月夏雪 2022-9-30, 你好喔老師 2023-10-8 19:26 ... 於 www.jkforum.net -

#43.W"倒過來~全台連鎖美式餐飲#蘆洲區寒假.過年.短期打工, 免 ...

及其他主管交辦事項。 工作地點: 台北市中正區重慶南路一段125號➤重慶南路書店街 ... 提供優秀同仁績效獎金。 【日商壽司郎 】台北中華路店(西門町) -高時薪$200起 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#44.台北西門町- 心願微刺青一刺就上癮 - 史迪奇

在西門町上班發現附近有一間很特別的刺青店看裝潢本來以為是咖啡廳之類的踏進來才知道原來是一家刺青店身上的第一個刺青不是在這裡刺的第一次來的時候 ... 於 stitch831029.pixnet.net -

#45.「防火巷大盜雙人組」偷遍西門刺青街得手1.5萬

台北市西門町的刺青街,最近有一組「防火巷大盜」出沒,清晨從防火巷內進入店家,撬開門鎖後得手1萬5千元,連受疫情影響沒有24小時營業的超商也受害, ... 於 news.ttv.com.tw -

#46.西門町知名刺青師遭槍擊過去曾因暴力討債入獄

被槍擊的就是Kevin李耀鳴,曾涉嫌暴力討債被捕,出獄後還大動作請來辣妹召開復出記者會。43歲的他刺青近20年,擔任工會理事長,創立西門町刺青街,也吸引 ... 於 www.setn.com -

#47.台北刺青

[台灣北部]請問那一家刺青店推薦? 因為朋友說西門町刺青街雖然有很多選擇但有多刺出來都很差而且看到不是本地人又會調高價錢(´・_・`)... 於 www.backpackers.com.tw -

#48.不知道這10 條街,別說你很熟西門町:看電影、刺青、做制服

西門町 逐漸嶄露頭角,在30年代西門町開始有許多電影院、戲院林立,光是武昌街二段就連開了10多家戲院,因此西門町也有台北電影街的稱號,不過在80年代後期 ... 於 buzzorange.com -

#49.「叫老闆出來!」 黑衣人西門町丟信號彈示威 - 東森新聞

熱鬧的西門町刺青街,竟然遭人丟信號彈示威,而且案發時間還是在晚上八點多,人潮最多的時候!警方調查,這群黑衣人,就是鎖定西門町最知名的刺青店, ... 於 news.ebc.net.tw -

#50.西門町的圖片:刺青街的街景 - Tripper Way 旅遊

西門町 ; » 相片集. 西門町的圖片:刺青街的街景 ❮❯ · ❮❯ · 西門町 › 相片集. 刺青街的街景. 發表於2018-11-21. 0則留言. 目前留言區尚未開放. 於 tw.tripperway.com -

#51.遊逛臺北西門町的年輕潮流

紋身街. 前衛、酷炫的刺青藝術就隱藏在徒步區流行服飾中的漢中街15巷,因為聚集十多家 ... 於 www.v333.com.tw -

#52.西門町刺青街| Arts & Marketing | Taipei

How popular is 西門町刺青街in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#53.【西門町刺青】傳統不傳統,潮流不潮流–心願刺青

你們有沒有發現一件事?其實「流行」是一種循環,這一季流行的元素,總會在某一年流行回來我肩上背負著一個捕夢網和一段英文刺青, ... 於 wzero0314.pixnet.net -

#54.第一次刺青// 善良好心的我觀摩陪同經驗談哈哈哈哈# IBIZA INK

台北西門:: 第一次刺青// 善良好心的我觀摩陪同經驗談哈哈哈哈# IBIZA INK ... 町 刺青 第一次刺青 伊比薩 IBIZA INK Tatoo taipei tatoo tatoonini ... 於 funfunmaster163.pixnet.net -

#55.西門町出租看板狂增店家嘆:SARS時也沒這麼誇張

東西全搬光光,隔沒幾步路,旁邊也有店面要出租。 西門町刺青街工會理事長Kevin:「大家所有的營業額,業績都掉很多,應該至少都六成起跳吧, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#56.艋舺・西門町

艋舺・西門町. 1 剝皮寮歷史街區/. 台北市鄉土教育中心. 2 新富町文化市場U-mkt. 3 ... 西門町美食. 潮遊西門町. 1 電影街/電影主題公園. 2 刺青街. 美國街. 戲服街. 3 ... 於 www.travel.taipei -

#57.西門町刺青街

西門町刺青街. Done. Upgrade to Flickr Pro to hide these ads · 1970oliver faved this. Loading comments... Add comment. 507 views. 1 fave. 0 comments. Uploaded on ... 於 www.flickr.com -

#58.西門町紋身刺青街

... 刺青越來越多Kevin Tattoo專業團隊歡迎線上諮詢討論 . . #台灣紋身刺青#西門町紋身刺青街#kevintattoo #中華民國紋身職業工會#tattooart #taiwantattoo ... 於 www.tiktok.com -

#59.港封屍案嫌犯頻上西門町刺青店老闆:他說沒打算回去

犯下香港水泥封屍案的主嫌曾祥欣一行4人來臺後,先直奔西門町知名的刺青街,不僅連來兩次,更刺上十字架跟花朵,他們自稱在香港當業務,刺青店李姓老闆還差點聘用他們, ... 於 tw.bg3.co -

#60.3度以台灣為背景!東山彰良來台宣傳新書《小小的地方》寫 ...

台籍旅日作家東山彰良連奪日本3大文學獎,新作品再度以台灣為舞台,但這次寫的不是背負著歷史無奈的時代悲劇,而是以西門町刺青街9歲少年為主角的 ... 於 www.ettoday.net -

#61.西門町-台北景點導覽

... 西門站也於此;西門町是台北著名的流行商圈,最具特色徒步區是台北第一條專為行人設置的區域,西門紅樓、刺青街、電影街、KTV、萬年大樓、萬國百貨、誠品書店和各式各 ... 於 www.travelking.com.tw -

#62.台灣台北西門町旅遊攻略之紋身街(13/共15頁)

紋身街介紹:「紋身街」的盛名,不僅因為這裡擁有密集的紋身店鋪,更是這些紋身店的統籌負責人——Kevin李耀鳴,在推廣刺青文化時所刻意塑造的,所以幾乎所有的台灣人 ... 於 zh.meet99.com -

#63.【台灣好時光】不老西門町!七大奇景懷舊

七、電影街變刺青巷 1935年,日本在台舉辦台灣博覽會,在西門町成立了四家大型豪華劇場,分別是:「台灣劇場」 (戰後改建為中國戲院,現在則成為豪宅建地) 、國際館 ... 於 www.edh.tw -

#64.西門町街拍人像拍攝策略-以紋身街為例

西門町 街拍人像拍攝策略-以紋身街為例. 輕鬆學攝影. 2012-07-21. 刺青街. 台北巿西門町適合拍攝人像的景點,最出名的就是美國街。Herman老師也經常帶學員去拍。 於 www.photo-school.net -

#65.西門町刺青紋身街-台灣紋身職業總工會

More camera effects. More stickers. More ways to message. Only on the app. Open the Instagram app. Not now. 於 www.instagram.com -

#66.Cosplay決戰西門町吸引更多國際觀光人潮

他也提到,西門町現在結合時下潮流文化,有全臺唯一的刺青街、街頭塗鴉、街舞等各種時尚潮流的活動,都非常吸引年輕朋友。他表示,疫情之後,許多國際 ... 於 www.idn.com.tw -

#67.承載世代情感的西門町---Kevin刺青紋身街首腦

其實,我得到了我的紋身牙齒穿孔,必須有所有這四個去掉,他說刺青。週四,兩人開始移除遺憾感謝一個叫握把,或剛搬遷獎勵計劃計劃。我們只有一個選擇的幾個。 於 piyenchen.blogspot.com -

#68.電影街、刺青街鋪面改善! 市府喊「公民參與」

西門町 人來人往,徒步區路面經過長年使用坑坑巴巴,北市府有意花6千多萬重鋪。 TVBS記者盧冠妃:「刺青街也是其一,這次最重要是加入『公民參與』。」. 於 news.tvbs.com.tw -

#69.3月11日- 西門不營業的街頭塗鴉

... 街、武昌街 ... 西門町為美式文化在臺北的發源地,聚集Hip hop與各式潮流品牌,也是街頭塗鴉的 ... 於 kingcar.org.tw -

#70.聚集刺青、古著與各式次文化小店:歡迎光臨90年代的高雄西門町

從泡沫紅茶區延伸到原宿廣場的玉竹一街17巷,匯聚了不少個性小店:衝浪、嘻哈、龐克、古著……各種街頭元素幾乎都在這裡找得到。本次,讓我們跟著年輕就在 ... 於 exploringtakao.com -

#71.西門町刺青街推薦店家&大概價位?

西門町刺青 價格- 我想在買18歲那天生日去刺青做個紀念因為家住的很偏僻都沒有刺青店週遭也沒人有刺過所以想到西門町去刺但聽說評價有好有壞想... 於 info.todohealth.com -

#72.西門町刺青紋身街-台灣紋身職業總工會

西門町刺青 紋身街-台灣紋身職業總工會, 台北市。 56139 個讚· 14 人正在談論這個· 476 個打卡次。 1 . 衛生- 真空無菌包裝之拋棄式針組2 . 技術- 十萬多種類的圖, ... 於 www.facebook.com -

#73.【台北】刺青推薦>3< 好期待的第一次西門町心願CTattoo - yilin

這是我第一個刺青紀念一個從小就保護我長大的人那一天放學時間一如往常的在校門口等待我哥哥來接我沒想到我沒等到他等到的卻是一個噩耗一場意外帶走了 ... 於 yilin0424.pixnet.net -

#74.記憶潮遊西門町

熱情文青的紅樓;斑斕閃爍的霓虹;活潑喧囂的人龍 …這,是你所熟悉的活力西門町!? 綴上個人色彩的刺青街;渲染創意塗鴉的美國街;舞動青春 ... 於 www.accupass.com -

#75.李耀鳴(@_kevintattoo_)

台灣紋身職業總工會秘書長西門町紋身街Kevin紋身. TEL(02)23898018/0936050467 地址:台北市萬華區漢中街50巷8-1號 營業時間 平日AM12:00~PM22:30 假日AM11:00~PM23:00 於 www.instagram.com -

#76.【跨文化走讀】西門不營業的街頭塗鴉|百年流行指標

同樣獨具特色的是,串起西門町熱門景點的青少年「刺」文化— 刺青街。街上匯聚風格不同的刺青店鋪,吸引許多刺青愛好者。在這裡,不僅可以找到獨特的刺青設計,還能欣賞 ... 於 medium.com -

#77.【刺青】分享文- 台北刺青西門町刺青

這是我第二個刺青那天來跟店家溝通之後就馬上決定就是他們了! 超級有耐心尤其是掌櫃婷婷我剛開始給他們的概念是我要全部都是黑白的他們竟然貼心到畫了 ... 於 jenny890613.pixnet.net -

#78.西門町紋身街-刺青|快速找到專家為您服務

關於西門町紋身街- 有936筆推薦專家供您選擇,西門町紋身街相關服務有刺青。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。生活大小事就讓PRO360為您解決吧! 於 www.pro360.com.tw -

#79.admin, 作者台北西門町心願美學/飄眉/霧眉/隱形眼線/粉嫩繡唇 ...

所以今天來到台北西門町,不是要找什麼老師解惑收驚,我要學會自己保護自己預約了一間刺青店,就在西門刺青街旁巷內,掛著刺青的招牌,才發現隔壁還可以美睫、繡唇、美甲、 ... 於 ccbeauty-shop.com -

#80.西門町刺青的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE、DCARD

夜半清晨,西門町的多數商店拉下鐵捲門,電影也一部部散場,喧囂逐漸退去,而對於藏身在漢中街50巷裡的刺青街,夜色卻正濃。即便多數刺青店已打烊,鐵捲門上的超現代 ... 於 destination.mediatagtw.com -

#81.在地情感、文化底蘊讓西門町永遠不墜

群聚效應撞擊出獨一無二的街景. 從最早期的刺青街,到受西方街頭文化影響的美國街、塗鴉街,還有因為群聚的小 ... 於 www.businesstoday.com.tw