芝加哥 萬國 博覽會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦二松啟紀寫的 繪葉書中的大日本帝國:從390張珍藏明信片解碼島國的崛起與瓦解,窺探日本近代外交、文化、戰爭與殖民真相 和李麗紅的 琺瑯精工:琺瑯器與文化之特色都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一個世紀的進步1933年美國芝加哥世博會 - 人人焦點也說明:然而,經濟危機的幽靈一直在世博會上空徘徊,芝加哥世界博覽會還能夠如期舉行嗎?令人欣慰的是,近12萬名參觀者的到來,還是把開幕式裝點得仿佛盛大的節日 ...

這兩本書分別來自麥田 和崧燁文化所出版 。

國立政治大學 國家發展研究所 彭立忠所指導 林劍秋的 中日參與世界博覽會事業比較研究:兼論兩國現代化發展差異 (2016),提出芝加哥 萬國 博覽會關鍵因素是什麼,來自於世界博覽會、賽會、同光中興、明治維新、現代化。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 賴瑛瑛所指導 林詮來的 公民參與策展的文化行動 — 以 OPTOGO 為例 (2016),提出因為有 世界博覽會、國家館、策展、公眾參與、社群媒體的重點而找出了 芝加哥 萬國 博覽會的解答。

最後網站1893年哥倫比亞世界博覽會則補充:美國伊利諾州芝加哥市在1893年主辦了一場文化慶典,主辦單位和大眾傳播媒體宣稱該慶典是該世紀最包羅萬象的一次活動。哥倫比亞世界博覽會為期六個月,目的是紀念哥倫布 ...

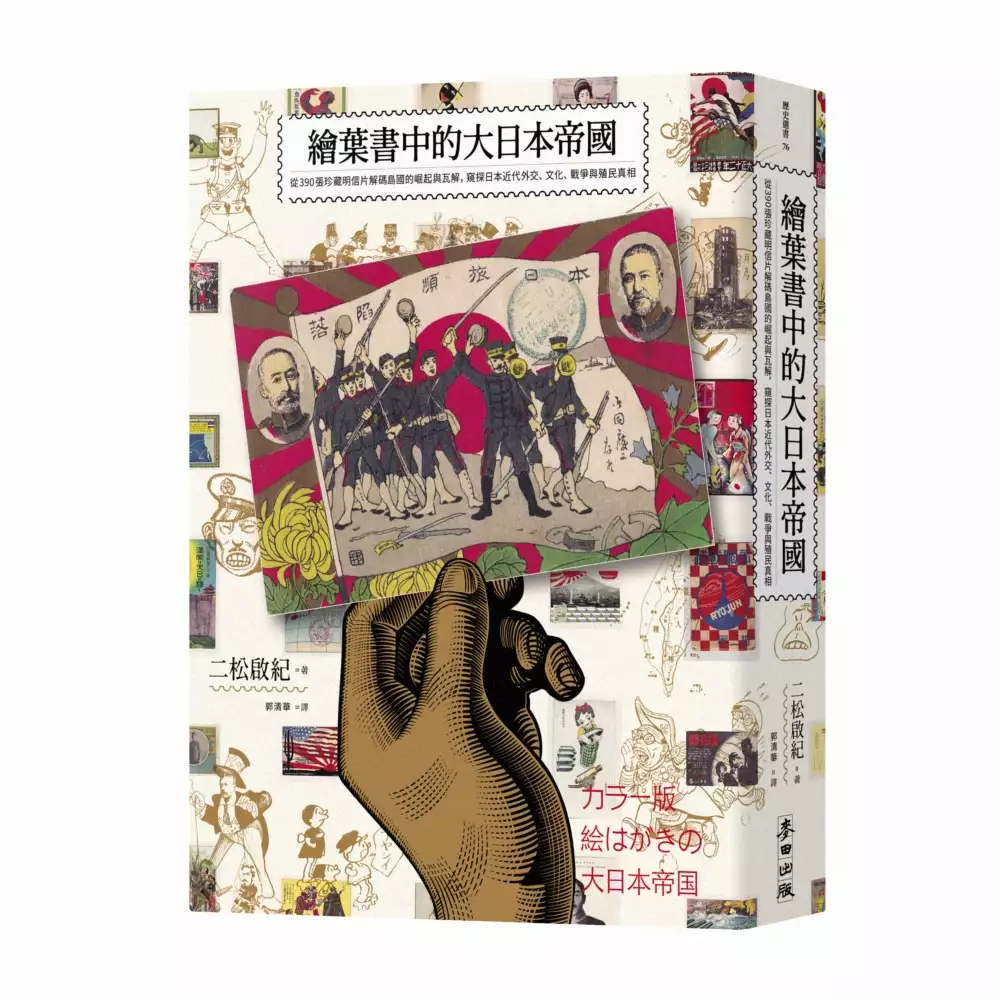

繪葉書中的大日本帝國:從390張珍藏明信片解碼島國的崛起與瓦解,窺探日本近代外交、文化、戰爭與殖民真相

為了解決芝加哥 萬國 博覽會 的問題,作者二松啟紀 這樣論述:

從明信片理解台日關係最重要的關鍵半世紀! 從《馬關條約》到日本戰敗的「半個世紀」,幾乎與大日本帝國是同一時間。因此,不提台灣,日本的近現代史就不完整。這「半個世紀」對於理解台灣近代史也是至關重要!──二松啟紀 專業推薦 陳柔縉 作家/廖怡錚 作家、譯者/蔡錦堂 國立台灣師範大學台灣史研究所退休教授(依姓氏筆畫排序) 用圖像說故事,往往會比純粹的文字描述更加深入人心。現代人對於「明信片」的理解,不外乎是風景名勝、插畫宣傳等內容。然而,翻開本書,將會發現,原來透過一張扁平的明信片,或許就能洋洋灑灑地述說出隱藏在時代下的小故事,甚至是提出不同角度的歷史解釋。 在寫成拙

作之前,我也是先被日治時期報章雜誌中的圖像所吸引,才注意到「女給」這項職業;後來完成的譯書,也大多是以圖像說故事的主題。我相信即便是簡單且平面的圖像,也一定存在著不可估量的深度與厚度,加上每個人的著眼點不同,注意到的細節也會有所差異,這就是圖像史料的有趣之處。 本書作者細膩地抽絲剝繭,將收藏在圖像明信片中細膩且零碎的訊息,重新放回「大日本帝國形象」的歷史脈絡之中:例如大正時期的圖像明信片富含國際性的色彩;民間發行的明信片為了迎合人們「想看」的欲望,題材多元豐富且刺激寫實;昭和初期,則逐漸轉為帶有「強迫性」的媒介,成為「希望讓人們看到」的內容,這些細膩的變化,都與時代背景環環相扣。當然,誠如作者

所述,這些明信片,究竟是日本帝國的「自畫像」,抑或是想像出的「幻影」,便待讀者的細細品味與琢磨,這將是閱讀本書最大的樂趣!──廖怡錚 《女給時代》作者、《資生堂的文化裝置》譯者 大日本帝國到底是什麼樣的國家? 因為外交與產業、民俗、擴大版圖的無數戰爭。 一再擴張的結果,終於導致崩潰瓦解。 從世界級的圖畫明信片收藏家拉布納夫婦的收藏中, 挑選出390張圖畫明信片,從「空間」與「時間」立體視角理解大日本帝國的興衰。 以明信片為媒介 明信片是能讓我們看到陌生土地風景的媒介,種種的資訊、情報濃縮在一張小小的紙片上,當它老舊時,就成為我們通往過去的一扇門。本書以老明信片為媒介,重新理解過去,讓它成為

歷史的教材之一。時間段限從甲午戰爭開始的一八九四年到太平洋戰爭結束的一九四五年,約半個多世紀的時間為對象,敘述大日本帝國在這段時間內一再擴張,導致崩潰、瓦解的過程。以圖畫明信片為路標,從「空間」(土地)與「時間」兩方面,完整地體驗那一段歷史,就是本書的目標。 明信片的流行,與郵政制度的發達、印刷技術的普及有很大的關係。全國統一郵費派送郵件的服務,再加上各地大小印刷工廠也能夠大量印製色彩豐富又便宜的明信片了,遇到事時,就可以向全國各地乃至於全世界發出消息。日本也在一九○○年十月十日實施(舊)郵政法,允許使用私人印製的圖畫明信片,因此揭開了明信片時代的序幕。 就二十世紀初的媒介而言,毫無疑問的,報

紙是大眾傳媒的主角。對此,相對宣傳範圍較小的明信片,成為補足報紙報導的配角。當大的報紙刊登新聞時,小的圖畫明信片就會隨之響應。那樣的圖畫明信片也和報紙一樣,成為是官方管理的對象。在檢審制度下,被允許表現到何種程度呢?發行者在拿捏「表現的自由」與「表現的約制」中,建立商業的行為,可以說是把個人攝影的照片或個人創作的圖片,發展成根本上性質不同的存在。 日俄戰爭是日本圖畫明信片興起主因 日俄戰爭是明信片成為媒介的一大轉機。日俄戰爭是日本舉國總動員的戰爭,處處影響了日本國民的生活,成為日本國民最關心的事。從開戰起,以出征士兵為對象的慰問用明信片的需求量就快速增加,日本郵政省於是決定發行紀念圖畫明信片,

一九○四(明治三十七)年九月五日開始發行第一次的戰爭紀念圖畫明信片(一套六張),並在隔年以前發行四次,戰爭結束後的一九○六(明治三十九)年的五月六日發行第五次紀念明信片(一套三張),慶祝戰爭獲勝。另外,趁著勝戰的熱潮,郵政省又發行了紀念凱旋的明信片。明信片從此熱賣,甚至造成排隊購置的長龍隊伍中發生死亡與受傷的事件。 搭上官方印製紀念明信片大受歡迎的順風車,民間企業與報社也大量印製明信片。日本軍在戰場上取得優勢的戰鬥場面,與俄羅斯士兵為主角的諷刺漫畫,出現在明信片上。日本軍的對手是世界最強的俄羅斯軍。那樣的明信片緩和日本國民對戰爭的不安感,也試圖激勵國民的戰爭意識。透過明信片,讓國民看到了國民想

看的「戰爭」。很多時候,明信片繼報紙的報導之後,在兼報導戰勝資訊的情況下出售,但有時也和報紙的報導一樣,以同等速度同時發行。 多元性且國際化的大正時期 明治維新以來,走上富國強兵之路的「大日本帝國」,在經過日清、日俄戰爭後,英姿颯爽地站上了世界的前舞臺,而且領土的版圖也不限於只有日本列島。從佔領台灣起,日本的版圖涵蓋了南庫頁島、關東州、朝鮮、南洋群島及其周圍地域,儼然是一個大帝國。日本人在尋求新天地的過程中,一再進行經濟入侵,活動範圍擴及滿洲(現在的中國東北地方)、俄羅斯沿海地區。日本人所到之地一定有圖畫明信片。為了各式各樣的目,包括台灣總督府、朝鮮總督府、庫頁廳(日文稱為樺太廳)等國家統治機

關,及報社、民間企業、民間團體、照相館等建築的模樣被製作成圖畫明信片,甚至也有新聞報導、宣傳、觀光等目的的圖畫明信片。 「大日本帝國」的明信片的舞臺雖然是日本(內地),但是出現在明信片上的人物卻未必是日本人。日本的海外殖民地(外地),從亞熱帶的台灣到亞寒帶的南庫頁島,包含了各式各樣的自然與文化、風俗,生活在那裡的人是日本人以外的民族。從充滿異國風情的景色,到台灣的原住民、北方的當地土著、朝鮮人等等,也成為圖畫明信片裡的景物,並且強調了那些地方與民族的未開發、不文明與封建性。那樣的明信片裡,處處可見統治者為了固定統治與從屬關係的用心。但是,大多數人購買那些明信片,卻是基於單純的好奇心,那樣的明信

片不是很能讓人感受到帝國的多民族、多文化的一面嗎? 隨著日本經濟的擴大,大正時期陸續有企業前進海外,以世界地圖為背景來介紹自家產品與公司的風格,成為固定的模式。以廣告圖畫明信片來說,因為是小投資而能得到莫大宣傳效果的方式,所以有很多優秀的設計。企業只要支付郵資,就可以把廣告圖畫明信片發送到客戶手上,若是收藏家喜歡的作品,更有助於商品的形象戰略。其中,當時創業不久的飲料「可爾必思」特別值得一提。第一次世界大戰後,以住在因為戰爭而受到重創的德國、法國、義大利地方的畫家為對象,發出獎金徵求「『可爾必思』廣告用海報及圖案」的作品,然後把得獎作品與佳作製作成圖畫明信片,進行介紹。這個成為橫跨日本與世界的

廣告宣傳,大規模地傳遞了信息。大正時期的圖畫明信片多元而且國際色彩豐富。 帝國擴大與縮小的影像 從大正末期到昭和初期,日本的圖畫明信片迎來了成熟期。由於照相機與印刷機的普及,圖畫明信片被大量發行到可以粗製濫造來形容。如果有預期的購買者,即使是情色與怪誕的圖畫,也會有人印製、出版。照片與圖案無法期待能夠賣得好。必須讓把明信片拿在手的人有「想買這張明信片」的衝動。試著把流行與世態交織在一起的同時,就算想用強烈的方式來表現,挑戰世俗的容忍程度,也必須在容許的範圍內表現。圖畫明信片和報紙、雜誌、書籍不一樣,是小投資也可能發行的事業。而且,圖畫明信片的形狀是已定的,容易印刷,方便流通,是只要一張受歡迎,

就可以獲得很多利益的東西。 但是,官方有審查圖畫明信片的機關,過分驚世駭俗的內容雖然容易銷售,被審查機關查禁的危險性也很高。不過,因為發行圖畫明信片不須要太大的投資錢,被查禁的損失相對的也比較小。和必須有巨大的輪轉印刷機器與大量工作人員的報紙發行不同,自己就是發行人的自主控管輕鬆多了。所以屬於驚世駭俗表現(大多是情色與怪誕)的作品,也會出現在市面上。瞬間出版,鑽官方耳目的漏洞,短暫的在市面上出現,快速地流入購買者手中,賺到錢後就立刻從市場上消失。從這一點來看,圖畫明信片可以說是神出鬼沒的一種媒介。 明信片承擔了災難報導的部分任務,也讓人看到了昭和初期的變化。不知道是審查制度的關係,還是發行者自

我約束的結果,圖畫明信片的多元性明顯在消失中。明信片描繪的不再是人們想看的影像,而是想讓人們看的影像,成為某個地方有強迫性的媒介。最明顯的例子就是軍方發行的明信片。以九一八事變為契機,軍方傾力製作明信片,想要藉此喚起日本國民的輿論。在陸軍大臣署名與畫押的謝函上,加入並介紹了九一八事變發生的原由與其背景關係地圖,還仔細介紹了各式各樣的禮品。軍方未必有足夠的強大力量,但若能得到輿論的支持,就有能夠獨斷獨裁的可能性。地方的師團與連隊也製作了宣傳九一八事變成果的圖畫明信片,提出「滿蒙特殊權益」的危機。明信片的國際色彩消失了,取而代之的是偏狹的民主主義的氛圍;曾經有的魅力折損,變成單純的宣傳小道具。隨著

「大日本帝國」版圖的擴大,明信片描繪的影像世界反而縮小,做為媒介的魅力也逐漸褪色。 是自畫像還是幻像? 描繪中日戰爭時日本軍的「勝利」與「突破」的明信片被一再發行。拉起太平洋戰爭序幕的突擊珍珠港與入侵新加坡行動的成功,太平洋上出現了「大東亞共榮圈」。從日本列島開始到台灣、南庫頁島、朝鮮、滿洲插上了紅太陽的日本旗幟,同樣的旗幟也在香港、新加坡、菲律賓、緬甸等亞洲各地飄揚。這是「大日本帝國」的終極版。但是,占領地上抗日武裝勢力一再出擊,與其說「大東亞共榮圈」被太陽旗染成一片通紅,說「大東亞共榮圈」上分布著紅色斑點,似乎更為接近實態。 明信片所呈現的世界只是影像,就算其內容是從某個時代切取下來的片段

「事實」,其中偶而也會出現虛假的演出,而且照片與圖畫的說明也未必正確。那是是發行者「想讓人看」的畫面與購買者「想看」的畫面的重疊影像,再加上審查者約制,所創造出來的世界。在此基礎上,明信片靠著郵政以人傳人的散佈方式,發揮了做為一種大眾媒介的機能。不過,還是存在著很多圖畫明信片沒有描繪到的世界,例如因為軍方勢力抬頭而釀成的五一五事件與二二六事件,這些都是明信片所未觸及的事件。朝鮮的三一獨立運動也同樣沒有在圖畫明信片上留下痕跡。但儘管如此,明信片仍然是要捕捉「大日本帝國」的一個斷面時的重要資料。本書想在留意那樣特性的同時,解讀同一個時代的人們眼中的「大日本帝國」的影像。

中日參與世界博覽會事業比較研究:兼論兩國現代化發展差異

為了解決芝加哥 萬國 博覽會 的問題,作者林劍秋 這樣論述:

中國與日本早在1866年就接到法國邀請參加1867年在巴黎舉行的世界博覽會,日本幕府組團參展,而中國的滿清政府以「曉諭商民參加」搪塞,並未組團,到了1873年方由海關洋員組團參加奧國舉辦的「維也納世界博覽會」。另日本明治政府於1877~1907年間共舉辦六次「內國勸業博覽會」,而中國卻遠落後30多年於1910年方首度舉辦等同規格的「南洋勸業會」,是什麼因素造成彼此間博覽會發展的延誤落差?有鑒於這方面的研究較少且深度尚淺,另有鑒於中日兩國現代化也有類似延誤落差的研究,大多限於某些狹小範圍的努力,可惜少了整體的解釋,我們需要一個關於中國現代化的綜合觀點,以深入全面的了解中國社會的變遷。本論文以中

日兩國參與世博會事業進行案例研究(Case Study),並兼論兩國現代化發展差異,方法上以歷程分析法(Process Analysis),除了要分析影響博覽會事業成敗的關鍵活動成員(Player),在接觸意會、參展學習及引進實做過程中的認知、能力與經驗之外,還要掌握關鍵活動成員和博覽會引進過程是被鑲崁在社會脈絡(context),一些地理、經濟、社會、政治及文化等脈絡因素不容忽視。企求能從綜合的觀點進行歷程分析,釐清兩國博覽會事業落差,進而以此綜合觀點討論兩國現代化發展差異。

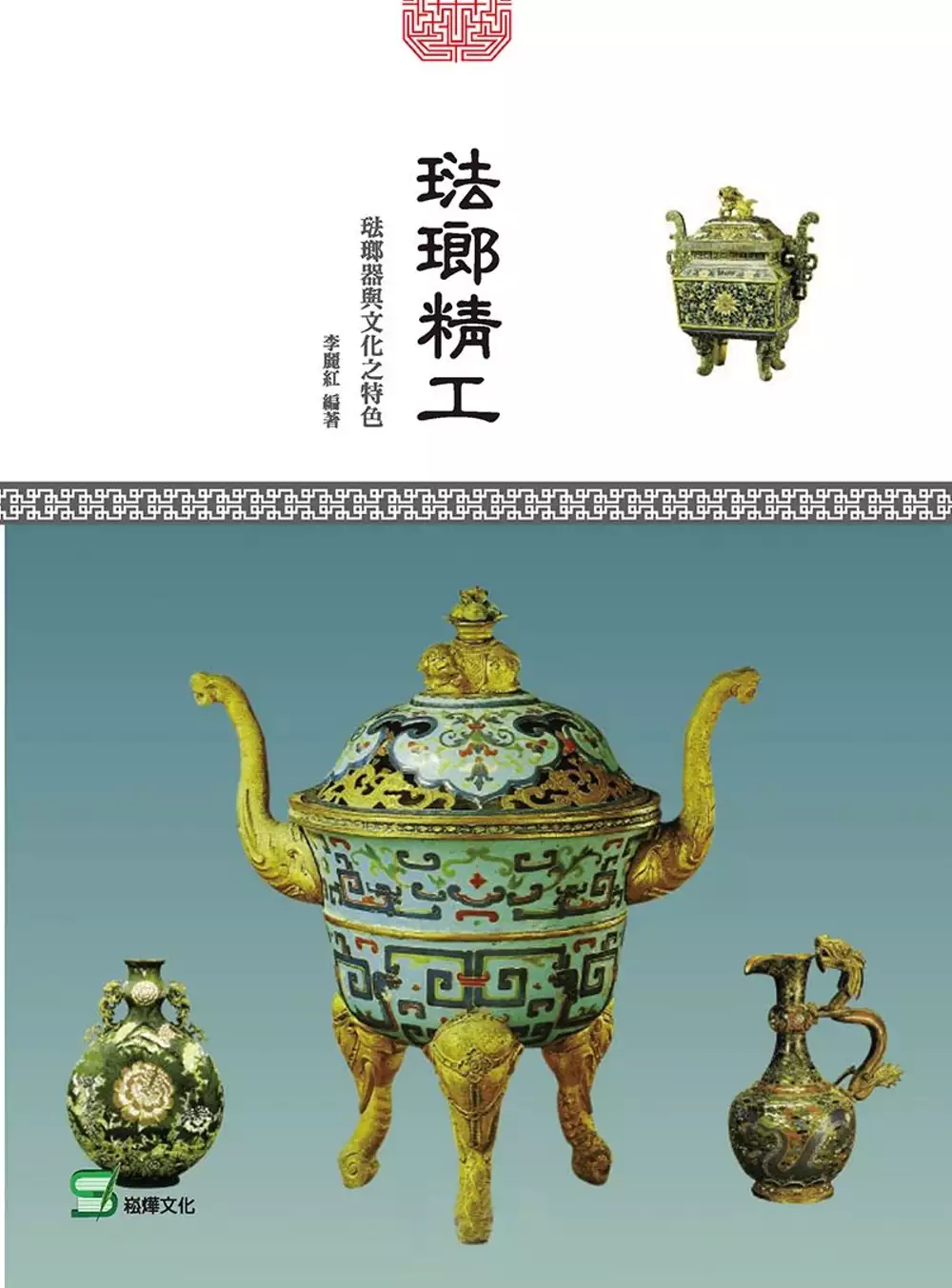

琺瑯精工:琺瑯器與文化之特色

為了解決芝加哥 萬國 博覽會 的問題,作者李麗紅 這樣論述:

唐朝已有製作琺瑯器的記載,然雖名為「琺瑯」,實際上是琺瑯彩的各種胎器,如金、銀、瓷及玻璃等。 元朝對外交流日益頻繁,許多身懷絕技的外國工匠來到中國,而阿拉伯地區流行的金屬胎琺瑯製品,就是在此時受到蒙古貴族的賞識。 到了明朝,明代宗朱祁鈺對琺瑯情有獨鍾,琺瑯的工藝水準迅速提高。當時正值景泰年間,因琺瑯製品多以孔雀藍為主,人們就把琺瑯工藝品稱為「景泰藍」,琺瑯在中國的發展達到巔峰。 清代署有官方年款的掐絲琺瑯,有康熙、雍正、乾隆、嘉慶、同治、光緒,又康雍乾三朝為清代琺瑯的鼎盛期,依特色不同,可分為承先啟後的康熙琺瑯器、風格獨特的雍正琺瑯器,與異彩紛呈的乾隆

琺瑯器。 琺瑯器的製作,需經繁複的工序與專精的技術,因此琺瑯製品造價成本高,不易在民間流行,主要為皇室和少數貴族所用。 而自從清道光年間,景泰藍分別在美國芝加哥世界博覽會、巴拿馬萬國博覽會上皆榮獲一等獎後,中國琺瑯已成為名聞遐邇、享譽國際的珍寶。 喜愛古典藝術品的讀者,絕不能錯過這本書!

公民參與策展的文化行動 — 以 OPTOGO 為例

為了解決芝加哥 萬國 博覽會 的問題,作者林詮來 這樣論述:

台灣因特殊國際政治關係被拒於世博門外,為參與 2015 年米蘭世博,OPTOGO 計畫遂於 2014 年底草創,以「公民外交」作為框架與願景,發起民間參與的策展行動。透過工作營、社群媒體經營、討論會、展覽、網路募資分層之事件堆疊,號召志工以公民作為身份參與名為「國家館」的策展計畫,最終以「車、館、樓」三種展示型態於米蘭城中世博開展。此次策展以「參與」作為行動基底,實踐「從我到我們」的願景,並以之作為公民外交為主體的二十年計畫開端,冀望得以誘發更多公民與團體縱身參與。期間 OPTOGO 團隊透過去中心化、扁平化組織型態開放參與,冀望揉雜多種領域思維、資源、實踐方法,並以之作為運作主體;行動借社

群媒體與協作工具特性,創造更可親、有效的公共領域參與方式;同時,以二、三十世代為主要參與者的背景,除了揭櫫著青年世代與社會公共領域的觀點與互動方式,亦透過議題介入現存的世界博覽會與國家館體制,間接勾勒出台灣、公民、國家認同、國際政治現實之相互關係。OPTOGO 策展作為一種「接近的方式」,未提供任何現成解答,而是回歸民主情境下公民社會對自由的共識與追求,並且以「入世」之姿,促進參與者間彼此對話、思考、交流、實踐,同時搭建策展行動與「台灣社會」、「世博、義大利政府與當地社會」、「參與展覽與活動觀眾」關係,創造一有機、相互擾動、協作之資源合作體,開啟「他者」與「我們」之間的對話,增加國家、身份、認

同之間的辯證空間,提出私人—公共領域—國家機制之間的三方協作的願想,並以之作為下一個時代台灣公共領域、認同、政治現況的務實解方;同時兼具「出世」,基於每個特定的脈絡、文化語境裡,對社會、政治現況持續性擾動、檢驗,牽引出階段性現象描繪或參照座標,策展逐漸自虛擬狀態轉而直接影響社會。本研究將綜理此次參與者之參與方式,運用媒體開啟的策展機制、介面與動能,描繪其知識生產結果如何同參與者、社會共享,總結其被視為一個過程總體的策展行動於當代社會與策展脈絡中之意義。

芝加哥 萬國 博覽會的網路口碑排行榜

-

#1.1933-34年芝加哥世界博覽會中華民國和日本藝品之展示

正值美國經濟谷底,芝加哥仍於1933年5月27日到11月l日和1934年5月26日到10月31日舉行世界博覽會,主題是「一個世紀的進步」。透過展場中不同的主題館和遊樂園強調過去 ... 於 www.airitilibrary.com -

#2.1893年芝加哥世博会的历史考察 - Academia.edu

年芝加哥世博会的历史考察第一章年芝加哥世博会的背景年, 为庆祝哥伦布发现“新大陆” 四百周年, 芝加哥承办了世界博览会。美国之所以要在世纪末举办这样一次世博会, ... 於 www.academia.edu -

#3.一個世紀的進步1933年美國芝加哥世博會 - 人人焦點

然而,經濟危機的幽靈一直在世博會上空徘徊,芝加哥世界博覽會還能夠如期舉行嗎?令人欣慰的是,近12萬名參觀者的到來,還是把開幕式裝點得仿佛盛大的節日 ... 於 ppfocus.com -

#4.1893年哥倫比亞世界博覽會

美國伊利諾州芝加哥市在1893年主辦了一場文化慶典,主辦單位和大眾傳播媒體宣稱該慶典是該世紀最包羅萬象的一次活動。哥倫比亞世界博覽會為期六個月,目的是紀念哥倫布 ... 於 www.churchofjesuschrist.org -

#5.世界博覽會

日期 / 類型 主辦國/城市 性質 天數 參觀人次/ 萬 1851年-萬國工業博覽會 英國倫敦 綜合 140 604 1855年-巴黎世博會 法國巴黎 綜合 150 516 1862年-倫敦世博會 英國倫敦 工藝 104 609 於 www.moneydj.com -

#6.固定种族:1893 年芝加哥世界哥伦比亚博览会上非裔美国人的 ...

摘要Cooks 研究了1893 年在芝加哥举行的世界哥伦比亚博览会期间发表在《哈珀周刊》上的约翰逊家族卡通系列。她的分析在具有里程碑意义的博览会的背景下解决了该系列对 ... 於 www.x-mol.com -

#7.芝加哥世界博覽會- 最新文章 - 關鍵評論網

芝加哥 哥倫布紀念博覽會(World's Columbian Exposition),亦稱芝加哥世界博覽會,簡稱芝加哥博覽會,是於1893年5月1日至10月3日在美國芝加哥舉辦的世界博覽會,以 ... 於 www.thenewslens.com -

#8.第一節世界博覽會相關文獻探討

世界博覽會(World Exposition)於西元1851 年於英國倫敦水晶. 宮首次展出,當時稱為“The Great Exhibition",此即廣為人知之. 「萬國博覽會」。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#9.芝加哥萬國博覽會,美國1933年芝加哥世界博覽會的主題

○Q3:芝加哥世界博覽會. 1933年美國在芝加哥舉辦了主題為"一個世紀的進步"的世博會。這是第一次有主題的世博會,要求參展者圍繞一個共同的題目設計和創作自己的展品。 於 m.sujiecp.com -

#10.1933年芝加哥世界博览会_哔哩哔哩_bilibili

https://m.youtube.com/watch?v=kxGFSo3D7l81933年 芝加哥 世界 博览会. 於 www.bilibili.com -

#11.[介紹+規則] 世界博覽會1893 World's Fair 1893 - 桌遊推坑事件簿

那屆世博舉辦城市是芝加哥. 因為聽說是哥倫布開船迷路發現新大陸400周年. 所以活動名稱便叫作"芝加哥哥倫布紀念博覽會". 博覽會中就出現了世界上第一 ... 於 nsccchen.pixnet.net -

#12.二、芝加哥歷史博物館 - 公務出國報告資訊網

此展為探索芝加哥城市的歷史的最佳窗口,芝加哥於1833 年建市,1893 年舉行. 萬國博覽會之後,逐漸成為具有世界影響力的大都市之一。此展主要展示了1893. 於 report.nat.gov.tw -

#13.人類文明的盛宴 世界博覽會 - 五南官網

1925年國際裝飾藝術及現代工藝博覽會 1926年費城美國建國150週年世博會 1933年芝加哥世博會—進步的世紀 1935年布魯塞爾世博會—透過競爭,獲取和平 於 www.wunan.com.tw -

#14.AD 经典: 世界哥伦比亚博览会/ Daniel Burnham & Frederick ...

有日期1893 的Chicago, 美国. 1851年在英国举行的第一届世界博览会——水晶宫展会上,美国很好地展示了自己。英国报纸毫无保留地赞美,宣称美国的展示 ... 於 www.archdaily.cn -

#15.「最接近神的男人」世紀天才特斯拉晚年窮困潦倒 - 風傳媒

在1893年,美國芝加哥舉辦了世界博覽會,當年正好是哥倫布發現新大陸的400周年,因此也被稱為「哥倫布紀念博覽會」。為了向世人展示新興電能如何改變生活,除了計畫 ... 於 www.storm.mg -

#16.历届世界博览会介绍

第一届世界博览会于1851年5月1日在英国伦敦开幕。当时维多利亚女王始创了通过外交途径邀请各国参展的 ... 1933-34 芝加哥世界博览会. 1935 布鲁塞尔世界博览会. 於 www.grchina.com -

#17.1893年美国芝加哥世界博览会-- 中国发展门户网

1893年芝加哥世博会是为了庆祝哥伦布发现新大陆400周年而举办的,故名“世界哥伦布博览会”。世博会地点选择在远离市中心的密歇根湖畔,占地面积是当时 ... 於 cn.chinagate.cn -

#18.1933年芝加哥世博会中国参展实录附获奖名单(至今最详细版)

自从1851年第一届世界博览会在英国伦敦举办以来,世博会已经走过了167年的历程。而首届有主题的世博会是1933年-1934年在美国芝加哥举办的“百年进步 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#19.芝加哥夢魘| e.g 1-13 哥倫布世界博覽會| 結局: #自投羅網

芝加哥 夢魘| e.g 1-13 哥倫布世界 博覽會 | 結局: #自投羅網. 14 views14 views. Dec 4, 2021. 0. Dislike. Share. Save. 和你. 和你. 19 subscribers. 於 www.youtube.com -

#20.1933 芝加哥萬國博覽會相關資訊:: 哇哇3C日誌

1933 芝加哥萬國博覽會,1933-34 年芝加哥世界博覽會中華民國和日本藝品之展示,由周芳美著作— 正值美國經濟谷底,芝加哥仍於1933 年5 月27 日到11 月1 日和1934. 於 ez3c.tw -

#21.海外1933年芝加哥世界博覽會a century of the 多年生比賽王 ...

你在找的1933年芝加哥世界博覽會a century of the 多年生比賽王打火機就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.pchomeus.com -

#22.《白色城市的魔术1893年芝加哥世界博览会》-高清电影 - Sogou

剧情简介: 会期:1893年5月1日至10月30日全称:芝加哥哥伦布纪念博览会参观者:2750万在哥伦布发现美洲大陆400周年前夕,美国人提出要举办一届世博会来纪念这一伟大 ... 於 v.sogou.com -

#23.晚清政府參加芝加哥萬國博覽會景泰藍奪一等獎 - 歷史百科網

晚清政府參加芝加哥萬國博覽會景泰藍奪一等獎介紹:掐絲是製作景泰藍最為講究的一道工序。掐絲師傅用鑷子夾着剪好的扁銅絲,蘸上稠的白芨戎漿糊, ... 於 www.lsbkw.com -

#24.經典賞析:1893年芝加哥哥倫比亞世界博覽會 - 每日頭條

這些遊客首先會到達大型行政中心。這座巨大的穹頂建築由紐約建築師Richard M. Hunt設計,這裡是世界博覽會的行政辦公場所。同時擁有14座世博會 ... 於 kknews.cc -

#25.燦爛遺產–將印象派引薦到芝加哥的兩位女性

帕默家的標誌性“城堡”位於芝加哥1350 North Lake Shore Drive,於1950年被拆除。 被尊稱為“帕默夫人”的貝爾塔,身為萬國博覽會 ... 於 chicagochinesetimes.com -

#26.1904年,中国正式参加世博会 - 国务院新闻办公室

一百五十年来,全世界一共举办了58次世博会,1798年的拿破仑法国,1893年纪念哥伦布发现美洲400周年的芝加哥万国博览会,1900年的巴黎万国博览会… 於 www.scio.gov.cn -

#27.美國1893年芝加哥世界博覽會 - 中文百科全書

1893年芝加哥世博會是為了慶祝哥倫布發現新大陸400周年而舉辦的,故名“世界哥倫布博覽會”。世博會地點選擇在遠離市中心的密西根湖畔,占地面積是當時世博會歷史上最大 ... 於 www.newton.com.tw -

#28.美國1893年芝加哥世界博覽會_百度百科

1893年芝加哥世博會是為了慶祝哥倫布發現新大陸400週年而舉辦的,故名“世界哥倫布博覽會”。世博會地點選擇在遠離市中心的密歇根湖畔,佔地面積是當時世博會歷史上最大 ... 於 baike.baidu.hk -

#29.拉森的「Faction」,和《電流大戰》裡的愛迪生 - Wolf Hsu

... 是《電流大戰》接近劇末時講到1893年的芝加哥世界博覽會,愛迪生和威斯汀豪斯都在爭取擔任世博會供電業者的機會,而那一年的世界博覽會,也是拉森 ... 於 wolf-hsu.medium.com -

#30.白城魔鬼「美國開膛手」賀姆斯遺體在費城確尋 - 中時新聞網

高中畢業後,進入密西根大學藥學系就讀,畢業後曾短暫在醫院和實驗室工作,後於1893年芝加哥世界博覽會(World's Columbian Exposition),開設一間名 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.南洋商报, 2 July 1933

芝加哥萬國博覽會 之建築[ARTICLE+ILLUSTRATION] · Page 1. 芝加哥萬國博覽會之建築美蹤統羅断幟對芝加哥博覽會發言曰「我喜歡他我將逐一舰覽」。此次博覽岔之偉大及被 ... 於 eresources.nlb.gov.sg -

#32.外交部通訊-2009-9月號_第28卷.第二期.(June. 2009

大火之後的芝加哥建築迅速復原,並在1893年舉辦慶祝航海家哥倫布發現新大陸400年的「哥倫布世界博覽會」,在都市開發兼名建築師Daniel Burnham的主導下,展覽會場 ... 於 multilingual.mofa.gov.tw -

#33.photo7.jpg - 芝加哥1893年芝加哥世界博覽會徒步之旅的圖片

芝加哥 1893年芝加哥世界博覽會徒步之旅圖片:photo7.jpg - 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的52618 張/部1893年芝加哥世界博覽會徒步之旅真實照片和影片. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#34.晚清政府參加芝加哥萬國博覽會景泰藍奪一等獎 - 歷史趣聞網

晚清政府參加芝加哥萬國博覽會景泰藍奪一等獎闡明:掐絲是製作景泰藍最為講究的一道工序。掐絲師傅用鑷子夾著剪好的扁銅絲,蘸上稠的白芨戎漿糊, ... 於 www.lsqww.com -

#35.世界博览会 - 全历史

年份 举办国/城市 名称 类型 天数 万人 1851年 英国/伦敦 万国工业博览会 综合 140 604 1855年 法国/巴黎 第1届巴黎世界博览会 综合 150 516 1862年 英国/伦敦 伦敦世界博览会 专业 104 609 於 m2.allhistory.com -

#36."世界博覽會"的意思

世界博覽會的解释是:世界博覽會(World Exhibition or Exposition,簡稱W..., ... 建10萬人體育館1933年美國/芝加哥芝加哥萬國博覽會綜合170 2257 進步的世紀1935年 ... 於 tw.ichacha.net -

#37.芝加哥世界博覽會- 英漢例句 - 漢語網

【芝加哥世界博覽會】的英文單字、英文翻譯及用法:chicago world's fair芝加哥世界博覽會。漢英詞典提供【芝加哥世界博覽會】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#38.【大阪萬國博覽會】資訊整理& 芝加哥世界博覽會相關消息

大阪萬國博覽會,1933-34 年芝加哥世界博覽會中華民國和日本藝品之展示,由周芳美著作— 在博覽會會. 場上的一個主題館是瑞典探險家Sven Hedin 在中國熱河省發現的普陀宗. 於 easylife.tw -

#39.芝加哥百年博覽會 - 旅行沙舟張J

最近入手了一套特別的明信片,上面印著130年前正舉辦世界博覽會的老芝加哥,那是這座城市的光榮時刻。 當時正值哥倫布發現新大陸400週年,美國幾個 ... 於 changjlife.com -

#40.2010上海世博會-Ggogo吉帝旅遊

屆別 年代 國家 / 城市 國家 / 城市 名稱 1 1851年 英國/倫敦 英國/倫敦 萬國工業博覽會 2 1855年 法國 / 巴黎 法國 / 巴黎 巴黎世界博覽會 3 1862年 英國 / 倫敦 英國 / 倫敦 倫敦世界博覽會 於 www.ggogo.com -

#41.来自芝加哥世界1893年的纪念品博览会|MCC的艺术

通过本次展览中的纪念品和文物的纪念品和文物来了解约1893年芝加哥世界公平。 5月1日至10月30日之间,二十万名者将使他们家的朝圣来参观芝加哥市。该博览会强调了 ... 於 www.comryanair.com -

#42.芝加哥哥伦布纪念博览会- 维基百科,自由的百科全书 - KFD.ME

芝加哥 哥伦布纪念博览会(World's Columbian Exposition),亦称芝加哥世界博览会,简称芝加哥博览会,是于1893年5月1日至10月3日在美国芝加哥举办的 ... 於 wiki.kfd.me -

#43.歷屆世界博覽會~1893芝加哥世博@ 行到水窮處坐看雲起時

1893年在芝加哥舉辦的世界博覽會是以慶祝哥倫布發現美洲400年為名而舉辦的。 話說,17年前(1876年),在費城博覽會上,有一個22歲的年輕人叫伊士曼(George Eastma), ... 於 blog.xuite.net -

#44.49. 1933 年芝加哥萬國博覽會提出:「科學發現,工業應用

1933 年芝加哥萬國博覽會提出:「科學發現,工業應用,人類順從( Science Finds, Industry Applies, Man Conforms)」。時至今日,由於技術的進步,將科技導向易用性和 ... 於 yamol.tw -

#45.白色城市的魔术1893年芝加哥世界博览会(EXPO - 腾讯视频

白色城市的魔术1893年芝加哥世界博览会EXPO: Magic of the White City纪录片. 别名: 1893年芝加哥世界博览会1893年芝加哥哥伦布纪念博览会. 地区: 美国. 於 v.qq.com -

#46.園藝建築.芝加哥世界博覽會HorticulturalBuilding ... - 名畫檔案

園藝建築.芝加哥世界博覽會Horticultural Building. World's Columbian Exposition. Chicago. 編號 Hassam019; 作者 哈山姆Childe Hassam; 年份 1893 ... 於 www.ss.net.tw -

#47.芝加哥哥倫布紀念博覽會— Google 藝術與文化

芝加哥 哥倫布紀念博覽會,亦稱芝加哥世界博覽會,簡稱芝加哥博覽會,是於1893年5月1日至10月3日在美國芝加哥舉辦的世界博覽會,以紀念哥倫布發現新大陸400周年。共有19國 ... 於 artsandculture.google.com -

#48.世博- 古董收藏- 人氣推薦- 2022年8月| 露天拍賣

世博覽會坦帕朱利葉blank 空白親筆簽名卡星際大戰rotj 1915年太平洋世博會舊金山加州照片印刷品1915年世博會86溫哥華 ... 1893政策閃卡船芝加哥世界海洋倫全世博覽會版. 於 www.ruten.com.tw -

#49.1893年芝加哥世博会的历史考察-手机知网

1893年芝加哥世博会的历史考察,1893年;芝加哥;世博会;美国,1893年,美国为庆祝哥伦布发现“新大陆”四百周年,在芝加哥举办了一次规模盛大的世界博览会。 於 wap.cnki.net -

#50.1933-34年芝加哥世界博覽會中華民國和日本藝品之展示

周芳美,博覽會,中日關係,藏傳佛教藝術,International exposition,World's fair,Sino-Japanese,Tibetan Buddhist art,正值美國經,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索 ... 於 lawdata.com.tw -

#51.北美芝加哥2005年RSNA

芝加哥 位於美國中西部,四季分明景色宜人,臨密西根湖、芝加哥河及美的讓人屏息的 ... 1893年時,芝加哥主辦了哥倫比亞世界博覽會〈Columbia Exposition〉,在六個月的 ... 於 www.scmh.org.tw -

#52.題目:自費參展宣揚祖國—兩度芝加哥世博會中的華僑靳知勤回覆

當漫步在唐人街時,一個不顯眼的指標書寫著「芝加哥華人博物館」等字樣映入我的 ... 原來在芝加哥曾在這兩個年度舉辦過世界博覽會,那麼芝城華人又如何涉入世博會這等 ... 於 www.ntcu.edu.tw -

#53.1933年芝加哥世界博覽會納粹參展紀念章~一個世紀的進步

1933年芝加哥世界博覽會一個世紀的進步背面有參展國-德國萬字號. 猜你喜歡. 二戰德國納粹時期1939希特勒生日片. $700. 1930S~1940S德國納粹手環. 於 shopee.tw -

#54.博覽會的源起:摩天輪VS 巴黎鐵塔 - CUP

但博覽會只舉辦半年,所費錢財之巨,實在難以令人想像。 4 年後,美國芝加哥又有另一場博覽會,名為哥倫布世界博覽會,藉哥倫布發現新大陸 400 周年而建。 於 www.cup.com.hk -

#55.〈美國人類學中博物館的角色〉摘要| 卵生水筆仔- vocus - 方格子

普特南在組織了哈佛皮百第博物館之後,也建立起美國自然史博物館的人類學部門;普特南也擔任1893年芝加哥萬國博覽會人類學組的監督,並且直接促成費氏 ... 於 vocus.cc -

#56.纪念哥伦布的世博会

历史上曾举办过两次以纪念哥伦布发现新大陆为名义的世博会,一次是1893年美国为纪念哥伦布发现新大陆400周年而举办的“1893年芝加哥哥伦布世界博览会”; 另一次是1992年 ... 於 math.ecnu.edu.cn -

#57.灿烂遗产| 将印象派引荐到芝加哥的两位女性 - 收藏

芝加哥万国博览会 开设了一个艺术宫(Palace of Fine Arts),里面展示了129幅美国私人藏家的藏品,其中包括莫奈的四幅画,这些都是策展人萨拉∙哈洛韦尔( ... 於 collection.sina.com.cn -

#58.历届世博会举办地及主题-英语点津

按照国际展览局的规定,世界博览会按性质、规模、展期分为两种:一种是注册类( ... 1933年美国芝加哥万国博览会 ... 1935年比利时布鲁塞尔万国博览会. 於 language.chinadaily.com.cn -

#59.白城魔鬼: 奇蹟與謀殺交織的博覽會| 誠品線上

改變歷史的博覽會傳奇V.S.駭人聽聞的連續殺人事件真實歷史細節與懸疑小說筆法的完美結合二十世紀初,芝加哥擊敗了美國其他的城市爭取到世界博覽會的主辦資格,兩個懷抱 ... 於 www.eslite.com -

#60.誘殺200名女性!白城惡魔開旅館只為殺更多人與「開膛手傑克 ...

懸疑推理小說《白城魔鬼:奇蹟與謀殺交織的博覽會》,描繪20世紀初,芝加哥擊敗了美國其他的城市爭取到世界博覽會的主辦資格,兩個懷抱不凡技能與企圖 ... 於 www.ctwant.com -

#61.芝加哥哥倫布紀念博覽會- 維基百科,自由的百科全書

芝加哥 哥倫布紀念博覽會(World's Columbian Exposition),亦稱芝加哥世界博覽會,簡稱芝加哥博覽會,是於1893年5月1日至10月3日在美國芝加哥舉辦的世界博覽會,以紀念 ... 於 zhm.100ke.info -

#62.補充資料1 《世界博覽會》

在此次的巴黎世界博覽會,有座非常特別的鐵塔,這座鐵塔叫什麼名字? 答:艾菲爾鐵塔 ... 1933年, 美國/芝加哥, 芝加哥萬國博覽會, 進步的世紀. 於 www.boyo.org.tw -

#63.1893年世界博覽會紀念湯匙戒指 - Wander

收藏家普遍將1893年的,芝加哥世界博覽會視為紀念湯匙風潮的濫觴,那是19世紀最為浩大的盛會。183天的展期,近2700萬人共襄盛舉,紀念哥倫布發現美洲400週年。 於 www.wandertaiwan.com -

#64.白色城市的魔术1893年芝加哥世界博览会- 电影- 豆瓣

白色城市的魔术1893年芝加哥世界博览会简介:会期:1893年5月1日至10月30日全称:芝加哥哥伦布纪念博览会参观者:2750万在哥伦布发现美洲大陆400周年前夕, ... 於 m.douban.com -

#65.芝加哥世界博覽會紀念品1933年裝飾藝術設計柯達相機-照片 ...

世博會紀念品,芝加哥世界博覽會紀念品1933年裝飾藝術設計柯達相機-照片素材(圖片)(No.56488457)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。 於 tw.pixtastock.com -

#66.1933—1934:中国波折不断的世博之旅

1929年,美国决定在芝加哥举办主题为“一个世纪的进步”的世博会,向各国广发邀请,中国亦在被邀行列。南京国民政府起初决定参加此次博览会,后因战事 ... 於 www.zgdazxw.com.cn -

#67.世界博览会:从帝国角逐到和平友爱之竞争

从1893年芝加哥世界博览会到1939年纽约世界博览会所展示的美国新技术、新产品,俨然超过了欧洲国家,成功确立了其霸权地位。1937年的巴黎世界博览会正值第二次世界大战 ... 於 dushu.qiuzao.com -

#68.芝加哥恶魔-一场奇迹与谋杀交织的博览会 - 今日头条

恶魔惊现芝加哥1893年,芝加哥举办庆祝哥伦布发现新大陆400周年世博会。这是美国在19世纪规模最大的世博会,也是世界上最成功的世博会之一。这场. 於 m.toutiao.com -

#69.人類文明的盛宴:世界博覽會(2版) - 博客來

書名:人類文明的盛宴:世界博覽會(2版),語言:繁體中文,ISBN:9789571191263,頁數:248,出版社:五南,作者:戚文芬,出版日期:2018/12/28,類別:藝術設計. 於 www.books.com.tw -

#70.经典赏析:1893年芝加哥哥伦比亚世界博览会_美国 - 搜狐

与费城博览会一样的是,哥伦比亚博览会也展示了美国的工业创新技术,[2]同时,本次博览会也展出了 ... 经典赏析:1893年芝加哥哥伦比亚世界博览会. 於 www.sohu.com -

#71.芝加哥世界哥伦比亚博览会行政大楼,1893年

芝加哥 世界哥伦比亚博览会行政大楼,1893年由查尔斯·达德利·阿诺德作为艺术印刷品。真正的艺术品画布印刷,还原每一个细节。 於 www.meisterdrucke.cn -

#72.1890s, 1893 年, 芝加哥, 世界博覽會, ferris輪子, 哥倫比亞, 展覽 ...

1890s, 1893 年, 芝加哥, 世界博覽會, ferris輪子, 哥倫比亞, 展覽, 芝加哥, 伊利諾伊, 美國攝影圖庫- ClassicStock. q74515 Fotosearch Stock Photography 和Stock ... 於 www.fotosearch.com.tw -

#73.萬國博覽會的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

1915年巴拿馬太平洋萬國博覽會半美元紀念幣仿古銀元外國硬幣銅. bigcoin white 1.5% ... 二手書博民逛書店罕見シカゴ萬國博覧會(芝加哥萬國博覽會). bigcoin white ... 於 biggo.com.tw -

#74.美國1893年芝加哥世界博覽會 - 中文百科知識

1893年芝加哥世博會是為了慶祝哥倫布發現新大陸400周年而舉辦的,故名“世界哥倫布博覽會”。世博會地點選擇在遠離市中心的密西根湖畔,占地面積是當時世博會歷史上最大的。 於 www.easyatm.com.tw -

#75.『紫雲軒』 1893年的美國芝加哥世界博覽會紙幣(門票 ...

『紫雲軒』 1893年的美國芝加哥世界博覽會紙幣(門票) 印第安人Lsz879 | 於 tw.bid.yahoo.com -

#76.世界博覽會- 歷史資訊 - 閱貓

之前去過上海的世博會,但是對於100年前的有人呢瞭解嗎?今天一起了解一下舉辦於1933年的芝加哥世博會吧~1. 緣起其實早在1893年,芝加哥就曾 ... 於 readmop.com -

#77.以1876、1893、1915年美國世界博覽會婦女館為例

1876年費城世界博覽會出現了博覽會史上第一個婦女館,繼起的1893年芝加哥世界博覽會 ... 博覽會婦女場域的性別形塑與角色定義,是資產階級白人女性與國家、新經濟體, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#78.荒原中升起的建築夢 第一屆芝加哥建築雙年展

第一屆「芝加哥建築雙年展」甫於今年十月份開幕,以「北美洲最大建築展」為目標, ... 注目的哥倫比亞世界博覽會,芝加哥三個字已經無庸置疑的與世界大都會劃上等號。 於 mag.ncafroc.org.tw -

#79.生活中東-你是世博會歷史見證人嗎? - 巨大旅遊

1889年@巴黎 世博會的主要標誌是埃菲爾鐵塔。但當時並不是很受歡迎,博覽會結束後,差點被拆除。 1893年@芝加哥 屬世界首創的摩天輪,在世界哥倫比亞 ... 於 gianttour.com.tw -

#80.芝加哥哥伦布纪念博览会 - 万维百科

1893年芝加哥世界博览会概览BIE分类全世界博览会名称World's Fair:Columbian Exposition面积690英亩(280公顷)参观者27300000参与展览参展国46位置国家 美国城市 ... 於 www.wanweibaike.net -

#81.美国1933年芝加哥世界博览会- 快懂百科

简介名称:芝加哥世界博览会举办年:1933——1934年主题:一个世纪的进步主要展馆:旅游与运输馆(The Travel and Transport Building)、科学馆(Hall of Science)、各 ... 於 www.baike.com -

#82.哥倫比亞博覽會, 也被稱為芝加哥世界博覽會和芝加哥 ... - iStock

立即下載此世界哥倫比亞博覽會世界博覽會哥倫比亞博覽會也被稱為芝加哥世界博覽會和芝加哥哥倫比亞博覽會向量插圖。在iStock 的免版稅向量圖庫中搜尋 ... 於 www.istockphoto.com -

#83.傘1933年世界博覽會,芝加哥 - Catawiki

精美的雨傘,上面印有1933年的芝加哥字樣,甚至代表1933年的芝加哥世界博覽會非常迷人的設計。木材和紙製該條件出現在該項目的照片中雨傘長60厘米. 於 www.catawiki.com -

#84.芝加哥哥伦布纪念博览会- 维基百科,自由的百科全书

芝加哥 哥伦布纪念博览会(World's Columbian Exposition),亦称芝加哥世界博览会,簡稱芝加哥博览会,是于1893年5月1日至10月3日在美国芝加哥举办的世界博览会,以 ... 於 zh.wikipedia.org -

#85.愛知萬國博覽會

進步的世紀」— 芝加哥萬國博覽會的會場。( 註: 有些媒... 1970年世界博覽會 ... Kodak 館& 理光館日本萬國博覽會, 簡稱大阪萬博、 Expo . 於 dictionnaire.sensagent.leparisien.fr -

#86.进步的世纪- Century of Progress - 百科全书

芝加哥 世界博览会,一个世纪的进步,博览会海报,1933年,2. 1933年的进步世纪世界博览会海报。后来决定将展览会继续进行到1934年。此海报的特色是美国联邦大楼和美国国会 ... 於 wikizhzh.top -

#87.世界博覽會 - 维基百科

年份 舉辦城市 類型 天數 萬人 1851年 英國倫敦 綜合 140 604 1855年 法國巴黎 綜合 150 516 1862年 英國倫敦 專業 104 609 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#88.1933-34 年芝加哥世界博覽會中華民國和日本藝品之展示

《藝術學研究》. 2010 年5 月,第六期,頁161-230. 1933-34 年芝加哥世界博覽會. 中華民國和日本藝品之展示. 周芳美. ∗. 一、博覽會主題簡介. 二、喇嘛廟. 於 art.ncu.edu.tw -

#89.世界博覽會主辦的目的是什麼? - 樂苟網

世界博覽會是一項由主辦國**組織或**委託有關部門舉辦的有較大影響和悠久歷史的國際 ... 1933年美國/芝加哥芝加哥萬國博覽會綜合170 2257 進步的世紀. 於 www.lagou.pub -

#90.注册类世界博览会

第3届巴黎世界博览会. 1883年. 荷兰/阿姆斯特丹. 阿姆斯特丹国际博览会. 1889年. 法国/巴黎. 世界博览会(1889). 1893年. 美国/芝加哥. 於 www.expochina2015.org -

#91.Field Gin 重現1893年芝加哥萬國博覽會

1893年於芝加哥舉行的哥倫比亞世界博覽會結束後,當地富商仕紳們集資將部份收藏買下,保留生物和人類展區作為博物館;1905年時,以首位主要贊助者 ... 於 ginvans.blogspot.com -

#92.【經典也青春】歡騰的嘉年華會V.S.暗室的連續謀殺——臥斧談 ...

1851年,英國為展現工業革命的成果,舉辦了倫敦世界博覽會。 ... 1893年,美國得來了一雪前恥的機會,由芝加哥打敗紐約等大城市爭取到了舉辦權, ... 於 news.readmoo.com -

#93.連續誘殺200名女性! 「美國開膛手」賀姆斯遺體確認

19世紀最惡名昭彰的連環殺手哈里·霍華德·賀姆斯(Henry Howard Holmes),在1983年的芝加哥世界博覽會期間,以旅館作掩護,誘殺近200名女性。 於 www.ettoday.net -

#94.世界博覽會

日期 舉辦國/城市 名稱 類型 天數 萬人 1851年 英國/倫敦 萬國工業博覽會 綜合 140 604 1855年 法國/巴黎 巴黎世界博覽會 綜合 150 516 1862年 英國/倫敦 倫敦世界博覽會 工藝 104 609 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#95.从上海市档案馆馆藏档案资料看到的世界博览会(附图)

我们以上海市档案馆馆藏档案中有关1911年的都灵世博会、1915年旧金山世博会、1926年的费城世博会、中国参加1930年比利时列日和安卫尔斯世博会、1933年的芝加哥世博会、1935 ... 於 www.archives.sh.cn -

#96.1893 芝加哥世界博览会收藏品 - eBay

购物上eBay, 尽享1893 芝加哥世界博览会收藏品的超值优惠! 您可在eBay 找到各式1893 芝加哥世界博览会收藏品商品, 不论全新或二手, 应有尽有. 为部分物品提供包邮. 於 cn.ebay.com -

#97.ACTFL 年會和2023 年世界語言博覽會 - 全球貿易展覽

ACTFL年度大會和世界語言博覽會. From November 17, 2023 until November 19, 2023. At 芝加哥- 美國伊利諾伊州麥考密克廣場. (COVID-19 警報,請在參加前仔細檢查 ... 於 zh-tw.cantonfair.net -

#98.珍貴照片:1893年芝加哥世界博覽會,世界各地傳統服裝

1893年芝加哥世博會是為了慶祝哥倫布發現新大陸400周年而舉辦的,故名"世界哥倫布博覽會"。世博會地點選擇在遠離市中心的密歇根湖畔,占地面積是當時 ... 於 www.cnhistorybooks.com -

#99.中華文物工業在芝加哥展出 - 台灣光華雜誌

多媒體影片係根據一九七四年美國史波肯世界博覽會中華民國館的同類影片增修而成,主要是在介紹國內進步實況。其他展品,則有雕刻、國畫、樂具、工業產品、仿古文物、及 ... 於 www.taiwan-panorama.com