無案牘之勞形的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李自德寫的 蒼顏皓首憶當年:流亡甘苦談 和任安的 游刃有餘:任安篆刻印跡(禮物套書)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自致出版 和網路與書出版所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 羅肇錦、陳廖安所指導 李長興的 漢藏語同源問題 (2021),提出無案牘之勞形關鍵因素是什麼,來自於漢藏語、同源詞、借詞、歷史比較法。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 王明蓀、倪仲俊所指導 周睿立的 蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學 (2021),提出因為有 蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈的重點而找出了 無案牘之勞形的解答。

蒼顏皓首憶當年:流亡甘苦談

為了解決無案牘之勞形 的問題,作者李自德 這樣論述:

憶當年, 好像一塊石子投入平靜的湖面,立即濺起一圈圈的漣漪…… 憶當年, 好像打翻了五味瓶,瞬間,酸、甜、苦、辣、鹹一齊湧上心頭…… 本書為李自德先生的回憶錄,除了親述自幼到求學、離鄉到入伍、被俘到重回復興基地台灣等經歷,也收錄了他在囚禁越南期間及流亡、退引後的詩文創作,最末並附上數百封的往來家信。 作者簡介 李自德 作者李名自德,乳名喜全,自號樂天教主,河南省長葛縣人。 民國37年(1948)正值求學期間,內亂戰火不斷延燒,校園遭波及,當即跟隨學校,餐風宿露,奔走大江南北,一路流亡、乞食。後來局勢動蕩,棄學從軍,轉戰西南邊陲,一度陷入無助的黑暗期,幾遭

不測。民國38年(1949)底遁走異域,被法軍囚禁,成為國際俘虜。民國42年(1953)獲釋,轉赴台灣重作馮婦。民國55年(1966)在艱苦環境中,草率築巢,育三子。民國74年(1985)卸下戎裝,踏上閒雲野鶴之路。 回顧這坎坷的一生,可說五味雜陳,有失意時的傷痛,也有苦難中的溫馨。凡此種種,看似多災多難,但非身歷其境,無法體會到真正的辛酸和苦惱。 目前賦閒在家,含飴弄孫,依稀安度著閒情逸致的夕陽生活。(節錄自內文) 題辭代序 兒序 作者肖像群 祖譜簡表 第一章 我這九十秋 一、弁言 二、自我速寫 三、生日禮物 四、生辰溯源 五、家世背景 六、求學過程 七

、軍旅生涯 八、步上新里程 第二章 詩文草 一、被囚禁越南期間之感受詩(含新舊打油詩共30首) 二、流亡、回鄉及退隱後之感懷 三、其他詩文 第三章 家信 一、緣起 二、本文 三、結語 跋 兒序 老爸這本回憶錄定稿後準備出版,但缺少個序文,老爸表示說這等拙作不擬找人賜序,以免令人恥笑。可是一般書冊都有個序,獨此缺如,總覺得像少點什麼似的,不完整。為了補遺,我就自告奮勇的來「濫竽充數」吧! 大約在十好幾年前,老爸返回暌違四十多年的故鄉探親,想著以往,看著眼前,感慨萬千,想見的人多已凋零,眼前的眾多親人多為他離家後出生的晚輩們,在暢談敘舊後,他們懇切要求老爸把離家幾十年的

遭逢,能以書面文字寫成書冊,好讓家人後輩仔細了解一番。 老爸返台後,就著手寫回憶錄,但他的想法,希望我可以一起協助完成,於是家父將完成的手稿交由我打字及整理,之後再請他過目檢查,如此反覆多次,經過一段時日,作品慢慢有了雛形。 透過每次的打字,我除了深入了解父親自幼到求學、離鄉到入伍、被俘到來台等經歷。更體會到他吃苦、耐勞、忍辱負重、遭受之苦難與折磨令人鼻酸。父親平時也會跟我提及他過去的故事,但我都當作耳旁風,並不在意,這次看了他的鉅作,讓我銘感五內,其中還有些情節讓我不禁流下了欽佩的眼淚。 2018年底稿件悉告完成,透過整理老爸的回憶錄讓我認識到他諸多值得景仰的地方,書不盡意

,請讀者諸君仔細品味,就可明瞭我所言不虛了。 李含青序於自宅 2019.1.28 一、弁言 山中常遇千年樹,世上少見百歲人,須臾穿透九十載,回首檢視這一生。 日前,漫步台北街頭,途經書市,信手翻閱了幾本有關傳記文學(回憶錄)之類的書冊。這些書的作者普及各階層;且不乏退隱後之政商聞人與社會名流。書本的內容,雖因人而異,但總體而言,大多是敘述他們個人一生的奮鬥經過,包括其個人生平、重要言論、以及對社會付出之心力和貢獻等等。其中有成就非凡的躊躇滿志,也有壯志未酬的感慨和遺憾,林林總總,不一而足。 歸途上,隨著老爺公車之蠕蠕而行,宛如坐搖籃,難得的片刻享受;放眼車外,街景繽紛,油然心曠神怡。每到

一停靠站,不經意的迎送著上下車的乘客;有爭先恐後的躁進,也有謙恭禮讓的溫馨,形形色色,司空見慣。因之,並不影響方才瀏覽書報攤所獲心得之回味,一路上勞頓難免,但頗覺不虛此行。 踏進蝸居,自我省思,並非聞人,亦非名流,但是倒有一點相似處,那就是皆為退休之輩,於是乎就難免不會泛起一些心靈上的漣漪。說實在的,打從離開職場之後,無案牘之勞形,心情驟然的放鬆,確實有一些難以形容的不自在感:飄忽、落寞、空虛、淒涼,排山倒海般湧現,似是徘徊在黃昏海岸,遊走在晚霞河濱,時而凝視著夕陽餘暉,時而仰望著寒夜流星,驀然回首,九十年的寶貴歲月已悄悄從身邊溜走,不已悵然。幾個同病相憐的難兄難弟有志一同,為排遺空寂,共商協

議,作定期定量的『方城論劍』,或謂預防癡呆,或謂娛樂消閒,或謂短暫麻醉,或謂不良示範。迨量時漏盡,嘎然而止,輒盡歡而散,不亦快哉!然而在鏖戰之餘,曲終人散後,偶而亦萌異想天開之念,但自忖一介凡夫,豈敢打腫臉自我膨脹?而況敝邑有句譏諷不自量力者的諧後語說:「賴蛤蟆上秤盤,不知自己是幾斤幾兩了」,說的貼切中肯,不啻「冷水澆頭懷抱冰」。但是,物有貴賤,人有高下,虎狼吃肉,牛羊啃草,於是就厚著臉皮,不揣譾陋的提起塵封之禿筆,抱持著村童「和尿泥」之心態,把老朽這輩子的見聞概略回憶一下,想到那兒就寫到那兒,片片段段,星星點點的,宛如流水濫賬,雜亂無章,既沒引人入勝之處,也沒參考價值可言,純粹是率爾操觚,必

然貽笑大方。

無案牘之勞形進入發燒排行的影片

行草書劉禹錫陋室銘-山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上階綠,草色入簾青。談笑有鴻儒,往來無白丁。可以調素琴,閱金經。無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。南陽諸葛廬,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?-吳啟禎書法教室教學

漢藏語同源問題

為了解決無案牘之勞形 的問題,作者李長興 這樣論述:

歷史比較語言學是研究語言之間是否具有發生學關係及其演變過程的一種歷史語言學,旨在建立語言間的親屬關係及系屬劃分,並重建原始母語,探索出語言自母語分化後的演變規律與方向。其所利用的研究方法是歷史比較法,是透過比較語言或方言間的差異,透過語音對應規律確定同源詞,重建原始語言音系,並找出從原始語言演變至後世親屬語言的演化規律。第一章敘述漢藏同源歷史比較所需的材料跟方法以及介紹漢藏比較近50年來的研究成果跟所遇到的困境。第二章則首先介紹漢藏語言系屬劃分的不同觀點以及介紹多家學者對於原始漢藏語性質的看法,其次嘗試以漢語書面文獻材料所考證的音類成果以及周秦兩漢時期的借詞對音規律去觀察、構擬上古漢語音系,

探討上古漢語音系的聲母系統及韻母系統面貌,進而上溯至原始漢語音系。透過歷史比較法建構原始藏緬語音系。第三章則從原始漢藏語的歷史比較背景入手,本文主要運用借詞在貸入諸親屬語言內部無法形成整齊的語音對應規律原則來判別漢藏語間的同源詞跟借詞區別,透過實際舉例操作進行漢藏語同源詞跟借詞的鑑別,凡符合這條鑑別原則的皆為借詞。在從多個面向探討漢藏語言的語言現象後,提出6條關於鑑別漢藏語同源詞跟借詞的原則。第四章則透過漢藏比較尋覓漢藏同源詞,1074個比較詞項的歷史比較尋覓到22個漢藏同源詞。第五章則從藏緬語言的形態進行歷史比較,得出藏緬語言可溯源至原始藏緬語時期的僅使動態、肢體與動物名詞前綴、反義詞前綴三

個形態,再與上古漢語的形態進行比較。本文針對漢藏語同源的相關議題進行討論,希望能夠解決長期圍繞漢藏語言是否同源的爭議,內容包括漢語古音的重建、古代漢語是否具有形態、同源詞表的選擇、語言分化時的共同創新、漢藏間是否具有嚴整的語音對應規律、類型是否轉換、多音節與單音節等問題重新探索,從具體的語言探索語言的發展,從歷史的比較重建語言的音系。本文在進行漢藏比較前,先利用漢語書面文獻材料(以諧聲及詩韻為主,佐以通假、又音、詩韻、聯綿詞等綜合運用)重建漢語的原始形式,排除後起詞項,繼以藏緬語言書面文獻及活語言材料進行跨級比較,重建藏緬語言的原始形式,最後進行比較詞項的漢藏比較。

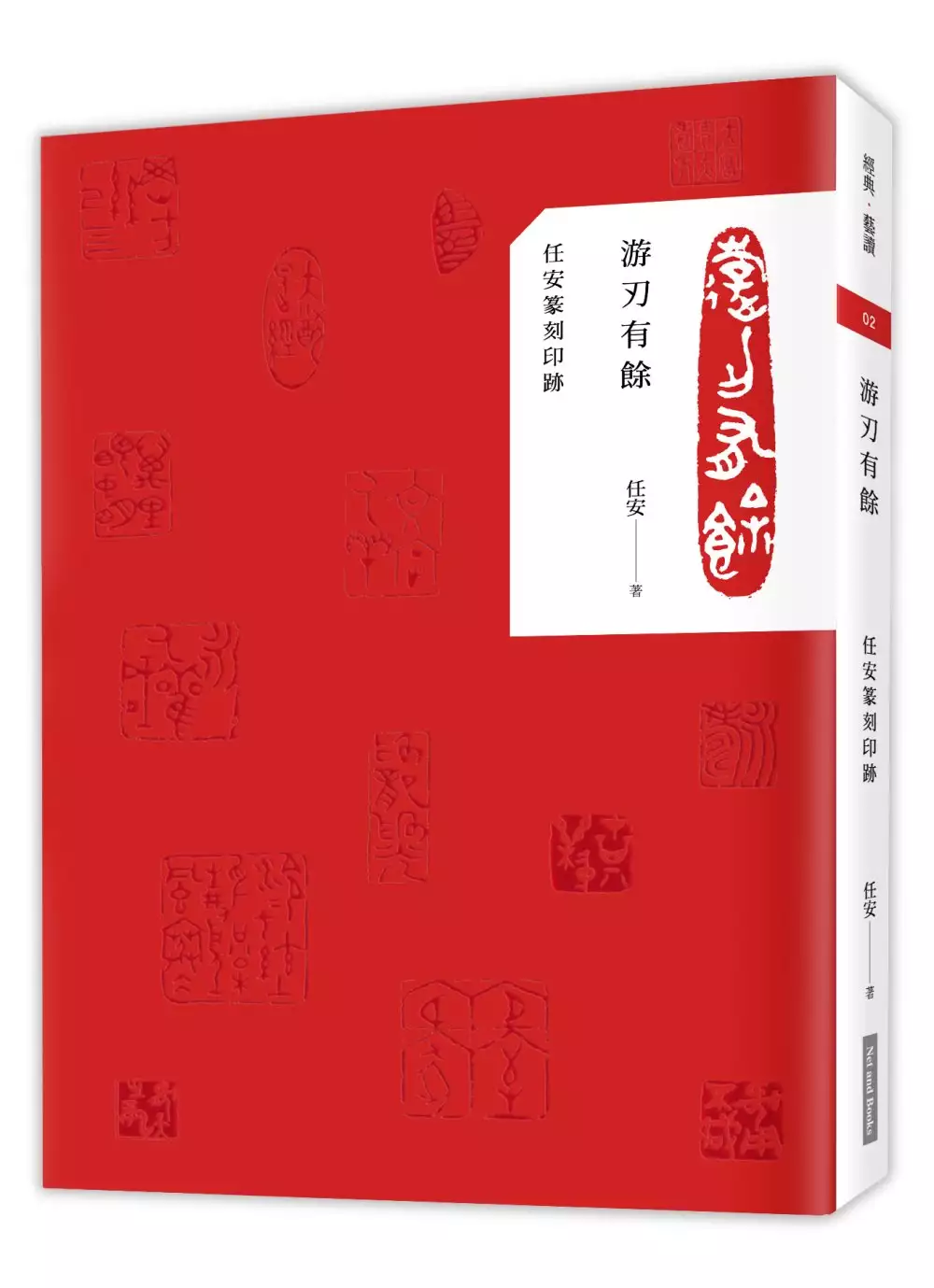

游刃有餘:任安篆刻印跡(禮物套書)

為了解決無案牘之勞形 的問題,作者任安 這樣論述:

彼節者有間,而刀刃者無厚,以無厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地矣。——《莊子.養生主》 即使堅硬如石,篆刻家亦能以心神意念,從容不迫地在方寸之間雕刻出圓潤流動、舒密細膩的一片天地:那是山川流水的靜謐,是母親哺育幼子的安好,也是君子剛正的氣魄。作者任安專研銅器、古文,並從事書法篆刻創作,日日與銅器、銘文、璽印、篆刻、漢字、書法為伍,久而久之,已然成為生活的一部分,暇時讀書有得,便欣然奏刀。本書為任安的治印集粹,集吉祥語、《詩經》、唐詩與古文,共分四個主題: 【以受多福】說吉語印 集祈福吉語、勵志箴言,流露中國人深切又普遍的價值觀與生命觀。 【穆如清風

】詩經頌歌 《詩經》擷英,歌頌有德長者與新婚夫婦。 【閒情逸致】詩文佳句 集古文唐詩,幾許「閒情」偶發「逸致」,都在在流瀉著印人與古人的對話。 【惟吾德馨】陋室銘、愛蓮說 集(唐)劉禹錫與(宋)周敦頤的代表作,以道德彰顯陋室的「不陋」和蓮花的「出淤泥而不染」。 本書特色 *本書為古文字專家、書法篆刻家、故宮博物院研究員任安的篆刻作品集。 *詩文佳句入印,是以另一種視角啟發讀者對詩文的想像。 *書中各印均加附印說,陳述選字與布局之創作歷程,讀者可感受篆刻家的匠心獨韻,領略漢字工藝之美。 *篆刻小辭典,提供篆刻基本知識與概念。 *禮物套書包含《以受多

福》禮盒,內含「以受多福」印章(附印泥)、「諸事皆宜」紅包袋(三款共六個)、「游刃有餘」紙膠帶、「福逸滿蓋」印譜,組合成精美禮物套書,送贈親友就是一份最好的祝福。 《以受多福》禮盒,內含: 「以受多福」印章、印泥各乙個 印章:「以受多福」印拓,材質為松木,完成尺寸為3.1cmX2.6cmX2.5cm 印泥:紅色,尺寸為3.5cmX3.5cmX1cm 「游刃有餘」紙膠帶乙卷 印有四種「游刃有餘」印拓,尺寸為2cm寬X10m長。 「諸事皆宜」紅包袋六個 三款:「四方來賀」、「天作之合」、「壽如金石」燙金印拓,每款兩個,共六個。尺寸為9cm寬X18cm長

「福逸滿蓋」印譜乙張 集書中133個印拓,尺寸為14cm寬X20cm長。

蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學

為了解決無案牘之勞形 的問題,作者周睿立 這樣論述:

13 世紀,蒙古結束近古中國政權林立的局面,契丹、女真與唐兀(西夏遺 民)並沒有隨著原本國家的覆滅而消失於史籍。本文選擇興學作為觀察三族在蒙 元時期生活的切入點,不僅在於探討三族興學方式,更分析其興學的動機及背後 反映的社會情境。無論是女真人建立的金朝,還是漢族建立的宋朝,興學都被認為是實現治世 的善政,因此直至國家滅亡的前一刻仍沒有放棄興學的理想,在金朝的晚期,契 丹與女真更是在興學中扮演了重要的角色。待至蒙古入主中原,地方上湧現一股 崇儒興學的風氣,契丹、女真與唐兀也沿用傳統漢地的興學手段參與其中。不過 三者在興學的時間與地域分佈、興學者的仕宦身份皆有所不同,這反映出三族在 進入蒙元時代

過程的差異及之後三族社會地位的轉變。另一方面,三族的興學豐 富了元代多族士人社會的面向,本文分別藉由六位興學表現突出的契丹、女真、 唐兀人,在關照地方社會的同時,審視興辦學校對三族興學者自身及對地方社會 的意義。透過本文論述,得以瞭解蒙元百餘年間契丹、女真與唐兀的興學情況,知曉 政權交替之際的局勢及後續元代的社會特質與三族興學的變化趨勢的關係,並探 知契丹、女真與唐兀在蒙元時代的處境與文化心態。關鍵詞: 蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈