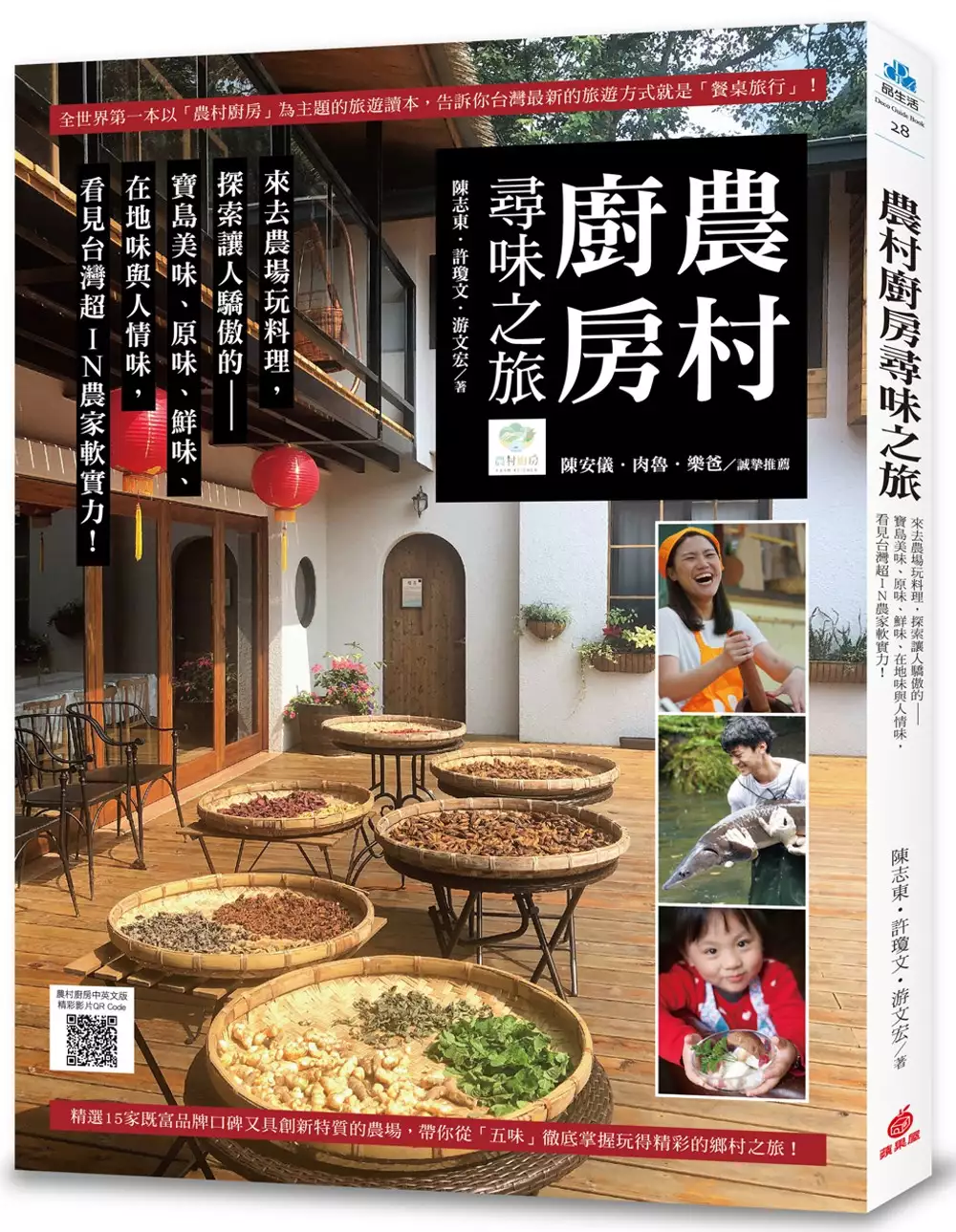

渡鳥 吉他譜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭智仁寫的 時間的節拍 和陳志東,許瓊文,游文宏的 農村廚房尋味之旅 (附「農村廚房」中英文版精彩影片QR Code):來去農場玩料理,探索讓人驕傲的寶島美味、原味、鮮味、在地味與人情味,看見台灣超IN農家軟實力!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站愛愛超能力者. 蜜蚁爱愉也說明:文夏《黃昏的故鄉》吉他譜:帶走台灣的鄉愁. 黃昏的故鄉歌譜 ... 叫著我叫著我黃昏的故鄉不時地叫我叫我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥孤單若來到.

這兩本書分別來自時報出版 和蘋果屋所出版 。

國立政治大學 民族學系 黃季平所指導 顏翩翩的 爵士音樂在臺灣的受容 (2018),提出渡鳥 吉他譜關鍵因素是什麼,來自於臺灣、輕音樂、中西樂風、爵士音樂、文化環境。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 音樂學系 黃均人所指導 吳昱昀的 樂灑雨城:1950~1990年代,基隆音樂發展脈絡初探 (2018),提出因為有 1950s~1990s、基隆、西式音樂、音樂發展、歷史的重點而找出了 渡鳥 吉他譜的解答。

最後網站黃昏的故鄉簡譜則補充:2 萨克斯黄昏的故乡伴奏3 梅花三姐妹黄昏的故乡4 黄昏的故乡吉他谱5 方瑞娥故乡的 ... 流浪的人無厝的渡鳥[00:52.61]孤單若[00:55.73]來到異鄉[00:58.82]不時也會。

時間的節拍

為了解決渡鳥 吉他譜 的問題,作者鄭智仁 這樣論述:

2021第五屆周夢蝶詩獎首獎作品 向陽、須文蔚序文推薦 凌性傑、唐捐、嚴忠政品讀推薦 穿越一片迷離的現代 好萊塢以外,時間的節拍 不偏不倚,落在紅磚道 等墨西哥風吹過 喧鬧中自有一節香料味 誰家的鄉愁倒映在小吉他 聽得過客索解弦外之音 這一節,有玉米餅的歡樂 那一節,有仙人掌的苦澀 穿越一幢老屋的時代 戰爭以後,惟今只剩照片 譜寫人生的節拍,隆重地 敲打一節嘉年華的時光 上一節還未趕上花裙的繽紛 節奏已然加快,人潮搖曳 青春躲在每頂面具的後面 下一節,有誰的秘密脫了隊 不偏不倚,落在紅磚道 周

夢蝶詩獎評審向陽評語: 《時間的節拍》是一部在語言意象、語言、節奏和形式的調製上相當成熟的詩集。全書計分五輯,依寫作題材分類,各有指涉,互為詮釋。輯一「殘帖」以日常生活為素材,觸及生活與社會、生命與時間、理念和現實的多重感悟;輯二「水紋」寫人間之情,或濃烈或淺淡,舉重若輕,情意深遠,細膩動人;輯三「行旅」寫旅行所見所與地方誌,刻繪入微,以旅人之眼寫旅途心境,融入歷史與地方感,能寫出人與土地之間複雜的思維,顯現故鄉與他鄉、旅行與定居、時間與空間的對話;輯四「物哀」為現代版詠物之詩,透過外在事物的詠嘆、感懷,寄物生情,寓理其中,別有巧思;輯五「無伴奏」為懷人之作,多篇詩作與詩人、作家、作曲家對

話,情深意摯。 整體來看,作者掌握語言、意象的能力高強,無廢言贅詞,乾淨明澈;在形式的表現上,作者善於裁製篇章,於整齊的格式中,表現結構與形式之美;在詩的節奏感上,作者長於運用聲韻,調理跌宕起伏的情思,搭配不同詩篇的題材與意旨,使得詩篇宛然樂章,餘音繚繞。

爵士音樂在臺灣的受容

為了解決渡鳥 吉他譜 的問題,作者顏翩翩 這樣論述:

爵士音樂在國際上的學術研究趨勢,探討範圍越來越廣,因為當前全球化理論的過分推崇,以及世界主義和文化道德觀的大力宣揚,促使研究群體改變認識框架,轉為提倡「爵士世界主義」和「複數的爵士世界∕世界爵士」(Jazz Worlds/World Jazz) 的理念,即為用全球視野觀看地方爵士音樂的形成。然而,將臺灣爵士樂置於「複數的爵士世界∕世界爵士」脈絡下討論之前,必須釐清此樂種的多重發展軌跡,建立全面且接近歷史真實的論述邏輯,才能強化本土研究的核心價值。爵士音樂的存在,既是臺灣文化的實在。此觀點孕育本文所發展出來的論述,整體採取「歷時性」架構,重視在地文獻、音樂檔案、田野資料,藉此建構「臺灣爵士音樂

史」的基礎形式。基於此構想,本研究將爵士樂發聲脈絡的演變,撰寫成四個歷史階段,其章節架構為【一、管絃齊鳴:洋樂在臺灣的傳響 (1895-1930)】。【二、爵響聲色:新感覺樂聲在臺灣的迴響 (1930-1945)】。【三、歌舞匯影:中西樂風在臺灣的暢響 (1945-1987)】。【四、眾聲喧騰:世界爵士音樂在臺灣的盛響 (1987-)】。由於從日治時期至今,外來樂種因時因人而異,又隨著社會情境產生變化,大眾對「爵士音樂」的時代性體認,一路從「洋樂」、「新感覺樂聲」、「中西樂風」過渡到「世界爵士音樂」,誠然構成既模糊又不定向的音樂概念,逐漸堆疊出錯綜複雜的創作思路。除此之外,為了避免爵士發聲脈絡

在歷史中脫節,於是全面蒐羅八十餘年的音聲資料與展演紀錄,大範圍檢視各年代作品的本質,並思考爵士樂群體的運作軌跡,對此予以脈絡化、關聯化、精緻化的分析,方能掌握音樂的創作傾向、表現特徵、社會意義,從中理解與歸類爵士音樂與臺灣音樂間相互滋長的「混聲現象」。結果顯示,爵士音樂落實於臺灣音樂之實例,曾大量出現於輕音樂、臺灣新民謠、洋樂歌仔戲、臺灣爵士歌謠、中西舞曲、抒情歌曲、流行爵士樂等複合類型之中,呈現「聚聲爵響」的開放格局。

農村廚房尋味之旅 (附「農村廚房」中英文版精彩影片QR Code):來去農場玩料理,探索讓人驕傲的寶島美味、原味、鮮味、在地味與人情味,看見台灣超IN農家軟實力!

為了解決渡鳥 吉他譜 的問題,作者陳志東,許瓊文,游文宏 這樣論述:

你採過三星蔥嗎?你抱過鱘龍魚嗎?你看過炭焙桂圓寮嗎?你吃過青黛冰淇淋嗎?…… 「食材旅行」是一種主題旅遊,「農村廚房」是一種生活體驗。 當「全球在地化」成為一種趨勢,「越在地,越國際」就變成一種顯學。 親子作家陳安儀、旅遊玩家肉魯、親子旅遊達人樂爸 大好評推薦 史上第一本玩遍「農村廚房」跨界好書! 你嚮往走遍千山萬水、繞著地球環遊世界,但你可曾踏進台灣每年接待近三千萬人的「休閒農場」? 你崇尚頂級名廚品味、追逐米其林星級餐廳,但你可曾細究吸引無數饕客回味再三的「台灣好味」? 本書不僅從觀光休閒的旅人角度出發,帶你一窺「走在世界最前端」的台灣休閒農業故事, 更從「

食當地、吃當季」的觀點切入,讓你在「一邊玩、一邊吃、一邊學料理」的過程中, 深刻感受台灣最迷人的休閒農場之所在—— 不同於網路上走馬看花的札記,一字一句引領你看見台灣最美的鄉村風景、探索台灣尚青的食物滋味, 用你從來沒有想過的方式,教你重新發現「農場好好玩」的真諦與價值。 現在,就「大手牽小手」,一起準備出發去「農村廚房」旅行吧! 本書特色 真正的好味道,都與「土地」產生連結; 真正的好味道,更因「人」而深刻豐美。 本書以「在地」為本,無論是一個人旅行,還是一家子旅行, 翻開這本書,都將讓你對「旅遊x生活x飲食x料理」有不一樣的體會。 沒看過

這本書,別說你懂台灣; 沒跟著這本書去玩,更別說你知道什麼叫做令人驕傲的台灣真味! 【1】全世界第一本以「農村廚房」為主題的旅遊讀本,告訴你台灣最新的旅遊方式就是「餐桌旅行」! 「從產地到餐桌」、「稻田裡的餐桌」、「騎海牛烤鮮蚵」……這些近年來讓人眼睛一亮的旅遊方式,愛玩的你肯定不陌生,而2020年才出現的「農村廚房」更是「跟著食材去旅行」的進階旗艦版,不需出國、不必跳島,只要走進農場,就能跟電視中的世界名廚一樣,一邊悠閒享受大自然的景致,一邊認識採集最鮮甜的食材,並且在熱情農場主人的帶領下,親自動手做出一道又一道最具在地滋味的絕佳料理! 【2】精選15家既富品牌口碑又

具創新特質的農場,帶你從「五味」徹底掌握玩得精彩的鄉村之旅! 台灣的農林漁牧休閒場域數以千計,但具備「農村廚房」創新主題遊程的優質農場,卻是寥寥可數。本書作者再三訪查,從策劃到實地採訪,歷經兩年才精選並完成書中15家農場的深度報導——從「原味」切入農場新貌,從「人情味」側寫主人故事,從「鮮味」介紹特色食材,從「美味」展現農村料理,並從「在地味」分享伴手特產——一書在手,勝過google千百條支離破碎的訊息,讓你不僅能找到台灣最棒的農場,更能從深刻又生動的字裡行間,真切認識它的獨特與美好,從此不再走馬看花! 【3】全書充滿「看故事」的閱讀趣味,並富含「學旅遊」的應用知識,讓你重新認識

台灣最美的風景! 對於年輕人來說,旅遊可能是追尋生命的一種方式。對於中年人來說,旅遊可能是凝聚家庭關係的一種管道。對於老年人來說,旅遊則可能是享受人生的一種選擇。而本書多元化的寫作角度,由淺入深,忠實而細緻的描述出每一個旅程的獨到與魅力之處,不同於一般旅遊指南的資訊彙整,而是從這個地方之所以誕生、之所以知名、之所以精彩、之所以值得一去再去的觀點出發,讓每一個想要出發的旅人,都能從中獲得豐足的背景知識。因此,無論是一個人出走,一家人渡假,抑或是三五好友旅行、老伴攜手出遊,本書都將是你最佳的走讀良伴。

樂灑雨城:1950~1990年代,基隆音樂發展脈絡初探

為了解決渡鳥 吉他譜 的問題,作者吳昱昀 這樣論述:

光復後,臺灣經過1950年代的百業待興,至1970年代後經濟起飛形成一個生機蓬勃的社會。基隆的音樂發展也循著相同的過程,從早期荒蕪之地,漸漸萌芽,那少數的音樂活動,如滾雪球般的豐碩了基隆的音樂環境。但伴隨時代的變遷,前人所留下種種奮鬥的記憶、痕跡,卻漸漸消逝而淡忘,如今,這些往事回憶已變得片段瑣碎,難以串連。五、六十年以前,在那音樂學習資源和風氣尚未普及的年代,基隆的音樂發展究竟是如何播種、萌芽、茁壯?筆者將相關文獻資料與訪談內容互相輔佐,期盼能使此篇論文呈現出完整且詳實的歷程,追溯、保存那段珍貴的歷史。論文架構共分成六個章節,內容以西式音樂的發展作為探討的主軸。第一章緒論,第二章為時代背景

,概述基隆顏家陋園藝文交流盛況與學校音樂教育環境;第三章將曾經在基隆拓展音樂的奠基者,分成引領拓展的先鋒、學校教育扎根、器樂合奏開端以及帶動合唱繁茂四節;第四章針對各式音樂團體、音樂教育實驗研究小組及音樂協進會,論述社會性團體的社會功能與意義;第五章以基隆三所學校音樂班,包括成功國小、成功國中及基隆高中,在專業音樂教育體系完備下,基隆的音樂發展是如何提升並進入另一個新的局面;最後,第六章結語則全面性地探究過去基隆在1950-1990年代間的音樂發展,從無到有、各界的努力及伴隨時代所面臨種種困境,以歷史為鏡、繼往開來,給予建議與未來展望。

渡鳥 吉他譜的網路口碑排行榜

-

#1.黃昏的故鄉簡譜

白斬雞怎麼煮; 適合給習慣看簡譜或有和弦需求的朋友; 琴譜共2頁; 這份樂譜提供的試聽音樂是根據本譜所演奏; 叫我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥2; somnobite 發佈於 ... 於 350823438.hypnose-experten-club.ch -

#2.博客來-目前您搜尋的關鍵字為: 紅髮艾德

酷音樂團-完美無瑕單曲鋼琴譜(原曲:紅髮艾德). 日文書.MOOK. $220. 放入購物車. 紅髮艾德/ = (LP黑膠唱片). CD. $839. 放入購物車. 紅髮艾德-X吉他譜. 日文書.MOOK. 於 search.books.com.tw -

#3.愛愛超能力者. 蜜蚁爱愉

文夏《黃昏的故鄉》吉他譜:帶走台灣的鄉愁. 黃昏的故鄉歌譜 ... 叫著我叫著我黃昏的故鄉不時地叫我叫我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥孤單若來到. 於 bzd.thecityworld.es -

#4.黃昏的故鄉簡譜

2 萨克斯黄昏的故乡伴奏3 梅花三姐妹黄昏的故乡4 黄昏的故乡吉他谱5 方瑞娥故乡的 ... 流浪的人無厝的渡鳥[00:52.61]孤單若[00:55.73]來到異鄉[00:58.82]不時也會。 於 ms.thapgiainhiet.net -

#5.現貨專輯全新未拆The Dodos 渡渡鳥樂團Carrier ... - 蝦皮購物

曾經共同巡迴演出的摯友Christopher Reimer(Women吉他手)2012年驟逝,讓新作《Carrier》蒙上了一層低迷的薄霧,各式打擊樂器、木琴、玩具鋼琴等織結的繽紛節奏依舊此 ... 於 shopee.tw -

#6.布谷鸟吉他谱安子与九妹C调高清弹唱谱 - 17吉他网

布谷鸟吉他谱六线谱安子与九妹C调高清弹唱谱,原曲为D调,采用C调指法编配,弹唱时变调夹夹2品,17吉他网. 於 m.17jita.com -

#7.鄉愁的男兒簡譜

新竹香山馬德里; 1349 小時; 叫我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥. 鄉愁的男兒原曲:花の三度笠(小畑実) 作詞:莊啟勝編曲:吳晉淮1.男兒出去外經商求財利朦朧的月暗 ... 於 178208758.remont-holodilnikov-garant.ru -

#8.黃昏的故鄉簡譜

本站吉他谱多数为GTP格式,为标准六线谱,需先下载安装软件Guitar Pro 才能打开, ... 的故鄉不時地叫我叫我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥孤單若來到異鄉不時也會 ... 於 badygec.iltalentodellemele.it -

#9.查詢相關照片: 渡鳥吉他譜 - 教育學習補習資源網

國中高中補習班課程和學習資源都可以在這裡找到喔! 教育學習補習資源網 渡鳥吉他譜. 於 learning.mediatagtw.com -

#10.想停止的瞬間Line Tv. 停止的瞬間線上看

... 黄昏的故乡黄昏_ 黄昏简谱_ 黄昏吉他谱_钢琴谱-查字典简谱网. ... 我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥孤單若來到異鄉不時也會念家鄉今日又是來. 於 pyb.dentalcastro.es -

#11.年紀越大,朋友越少@ 於是我轉過身. 人越大心越小

... 叫我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥孤單若來到異鄉不時也會念家鄉今日又是來. ... 黄昏的故乡黄昏_ 黄昏简谱_ 黄昏吉他谱_钢琴谱-查字典简谱网 ... 於 pkp.farmazulvalladolid.es -

#12.[吉他譜] 浪流連- 茄子蛋| 91譜- 即時轉調的吉他譜

傳說中的彈唱神器!還在煩惱樂譜調性不適合自己嗎? 你從沒看過的即時轉調樂譜,為數眾多的樂譜配上極簡顯的排版,喜歡彈唱的你怎能不知道? 於 www.91pu.com.tw -

#13.現貨專輯全新未拆The Dodos 渡渡鳥樂團Carrier 信差台灣特別 ...

然後,在渡渡鳥滅絕了超過三個世紀之後,Meric Long與Logan Kroeber兩個來自美國舊金山的男孩,以其之名,譜著詩意的青蔥歌謠,俯拾即是的青春愁緒與原始 ... 於 www.ruten.com.tw -

#14.2021春節賀歲強檔《角頭-浪流連》電影片尾曲—《渡鳥》Chord譜 ...

2021春節賀歲強檔《角頭-浪流連》電影片尾曲—《渡鳥》的和弦譜. ... CHORD TELL能製作出大約80%準確的樂譜,你可以參考一下然後去製作你的樂譜。 於 zh-tw.guitarians.com -

#15.渡鳥|原始Demo版|電影_角頭-浪流連_片尾曲 ... - Chordify

Chords for 渡鳥|原始Demo版|電影_角頭-浪流連_片尾曲.: Am, F, G, Dm. Play along with guitar, ukulele, or piano with interactive chords and diagrams. 於 chordify.net -

#16.黃昏的故鄉吉他譜

彼邊山彼條溪水永遠抱著咱的夢|C G/B Am Am7/G |F Em秀蘭瑪雅,黃昏的故鄉吉他谱,chord4四和弦『吉他流行音樂曲集』第2集~2樂譜:請參閱http:class. 於 117246344.one-sportmag.ru -

#17.黃昏的故鄉簡譜 - Добро пожаловать

適合給習慣看簡譜或有和弦需求的朋友. 星全安旅行社 黄昏的故乡简谱黄昏的故乡简谱. 孜孜乐器收录了数十万条乐谱其中包括有五线谱简谱钢琴谱吉他 ... 於 tatiana-site.ru -

#18.心情車站《3B0IWYT》

舞作以感傷低沉的朗讀聲開始黃勁連的詩作《渡鳥》,詩中充滿對故鄉的懷念,與迫不急待返回 ... [吉他譜] 心情車站- 任賢齊| 91譜- 即時轉調的吉他譜. 於 il.chungcuvn.net -

#19.文夏《黃昏的故鄉》吉他譜:帶走台灣的鄉愁 - 贊贊小屋

歌詞及吉他彈唱簡譜. 作詞:愁人/文夏. 作曲:橫井弘 · 五零年代翻唱日文歌曲. 這首歌經得起時代考驗。五零年代至今,稍具份量的台語歌手都會挑中這首曲子 ... 於 zanzan.tw -

#20.現貨專輯全新未拆The Dodos 渡渡鳥樂團Carrier ... - 奇摩拍賣

首支單曲〈Confidence〉由澄澈民謠轉入Art Rock疆域的激昂暢快,〈Stranger〉宛如滿天閃爍的繁星,極簡規律而目不暇給;〈Relief〉樸實吉他撥弦與恢弘管絃樂反差堆疊起的 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#21.[關渡鳥鳴]評比 - 藝術設計書籍壹壹- 痞客邦

關渡鳥鳴網路狂銷點擊圖片即可前往購買博客來藝術設計-攝影分類網友推薦定價:1200 ... 吉他、Bass、爵士鼓等樂器)]暢銷好書; 2017: [七番町之琴愛日記-吉他樂譜全集] ... 於 design011.pixnet.net -

#22.黃昏的故鄉- 秀蘭瑪雅- 吉他谱 - Chord4

秀蘭瑪雅,黃昏的故鄉吉他谱,chord4四和弦. ... 叫我這個苦命的身軀流浪的人無厝 的渡鳥 2.懷念彼時故鄉的形影月光不時照落 的山河F Em Am Dm7 G | 1. 於 chord4.com -

#23.穿書之八零女配要翻身(風嘯煙墨). 無規矩不成方圓下一句

... 我這個苦命的身軀流浪的人無厝的渡鳥孤單若來到異鄉不時也會念家鄉今日又是來. ... 黄昏的故乡黄昏_ 黄昏简谱_ 黄昏吉他谱_钢琴谱-查字典简谱网. 於 qkd.comptamy.fr -

#24.渡鸟吉他谱_良良木_C调弹唱86%原版

良良木渡鸟吉他谱,曲谱配有音频,含和弦指法图、六线谱、简谱、歌词,原版指数86%,难度适中。1、曲谱根据良良木演唱的《渡鸟(男声版)》版本编配; 2、女声建议变调 ... 於 www.guitarworld.com.cn -

#25.山人大忠-謝偉忠- 我就問問! 各位有想看『渡鳥』的各別樂器 ...

我就問問! 各位有想看『渡鳥』的各別樂器Cover影片嗎? 像是鼓、貝斯,或是完整的吉他solo,這類的。 順便一提, 這一包的辣味點心麵也太貴, 一包十元(幾包鍘摳), ... 於 m.facebook.com