歐美刺青手稿的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦杜穎,珊杉寫的 刺藝任行:刺青藝術 典藏版 和史蒂瑞的 福爾摩沙及其住民:19世紀美國博物學家的台灣調查筆記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【歐美與南島語族刺青簡史】不再是遠赴異地探險水手專利的 ...也說明:歐美 紋身圖案手稿圖26個流行個性字母刺青英文字體手繪畫冊書籍. 歡迎前來淘寶網實力旺鋪, 去年年中,上架日期,作為非西方刺青文化的引介。 標籤: 刺青, 紋身, 刺青。

這兩本書分別來自更生文化設計有限公司 和前衛所出版 。

樹德科技大學 應用設計研究所 楊彩玲所指導 謝毓玲的 龐克意念應用於金工複合媒材之產品創作 (2012),提出歐美刺青手稿關鍵因素是什麼,來自於錫工藝、龐克、銀錫合金、錫滴熔融堆積法、金屬工藝。

而第二篇論文淡江大學 法國語文學系碩士班 徐鵬飛所指導 王君瑜的 布希亞的現代社會與象徵交換理論-以《象徵交換與死亡》為例 (2010),提出因為有 布希亞、象徵交換、死亡、原始社會、贈與、切割系統、台灣的重點而找出了 歐美刺青手稿的解答。

最後網站美式刺青手稿歐美school紋身小圖手稿推薦 - Vbdshy則補充:作為美國worldwide tattoo supply&tcm公司在中國創辦的專業紋身品牌,美式眼睛刺青手稿紋身素材圖案紋身多少錢,紋身培訓,紋身店歐美school紋身小圖手稿推薦

刺藝任行:刺青藝術 典藏版

為了解決歐美刺青手稿 的問題,作者杜穎,珊杉 這樣論述:

從嶄新的角度來詮釋「刺青」,讓您重新認識這門藝術,而不再是刻板的叛逆印象! 以皮膚為畫布,創造了獨特、永久的身體裝飾。 每個人對刺青的觀感,或許是刻板的叛逆,亦或是信仰和紀念,但不可否認地,當刺青者褪去衣衫,展現那與人體完美結合的作品時,展現的美已昇華成藝術。 作品鑑賞+手稿公開+刺青師訪談 書中以訪談、鑑賞刺青作品及手稿的方式,來深入瞭解當代刺青的藝術魅力與行業狀況。 透過賞析19位不同風格的刺青師作品,傾聽他們的從業經歷和與刺青的情感故事及對美的追求,您將重新認識刺青這個既古老又時尚的行業。 【其他好書及官方特典版】請到【更生文化設計】FB專頁詢問,

記得點讚追蹤最新消息喔~www.facebook.com/gscdl1111

龐克意念應用於金工複合媒材之產品創作

為了解決歐美刺青手稿 的問題,作者謝毓玲 這樣論述:

西方六O年代末越戰後,經濟匱乏、物資短缺且失業問題嚴重,直至七O年代年輕人們漸漸變得悲觀,進而產生反叛情緒,開始重視自己與平等,因而民權主義、女權主義崛起,種族平等、階級平等、兩性平等等相關訴求一一被提出,但是用一種強勢且暴力的態度,並用穿著、外表與言語行動來表達對社會的不滿與憤怒,也表示自我的防衛,這群擁有着共同信念的人,稱為「龐克族」。他們一開始透過音樂來傳達不滿,而後因服裝設計師薇薇安·魏斯伍德,將這些「奇裝異服」的龐克服裝文化推向時尚,成功地將這當初被視為慘不忍睹的過去推上時尚伸展台,深深影響著流行時尚文化,並影響人們生活、藝術與信念至今。 本創作旨在深入探討分析龐克族的文

化與外表特徵,並了解龐克族的心理,進而擷取龐克族之元素,如又尖又刺的刺蝟頭、鉚釘、安全別針等金屬配飾元素,以及龐克的反叛與防衛心理,選擇用有銀白金屬光澤的錫來作此創作,更為傳統錫工藝增添了不同色彩。本創作基於龐克文化之歷久不衰,因此擬以龐克風格與信念為基礎,將傳統的錫工藝,改為銀錫合金,加以改善其金屬特性,再以自創之錫滴熔融堆積法呈現特殊表面質感效果。本創作共計二十件作品,分為四個系列,將龐克風格融入本創作中,以延續龐克運動的精神為創作目標,作品具實際功能性,亦可靜置觀賞等多功能性為主要訴求,使工藝品同時具有工藝與文化價值。

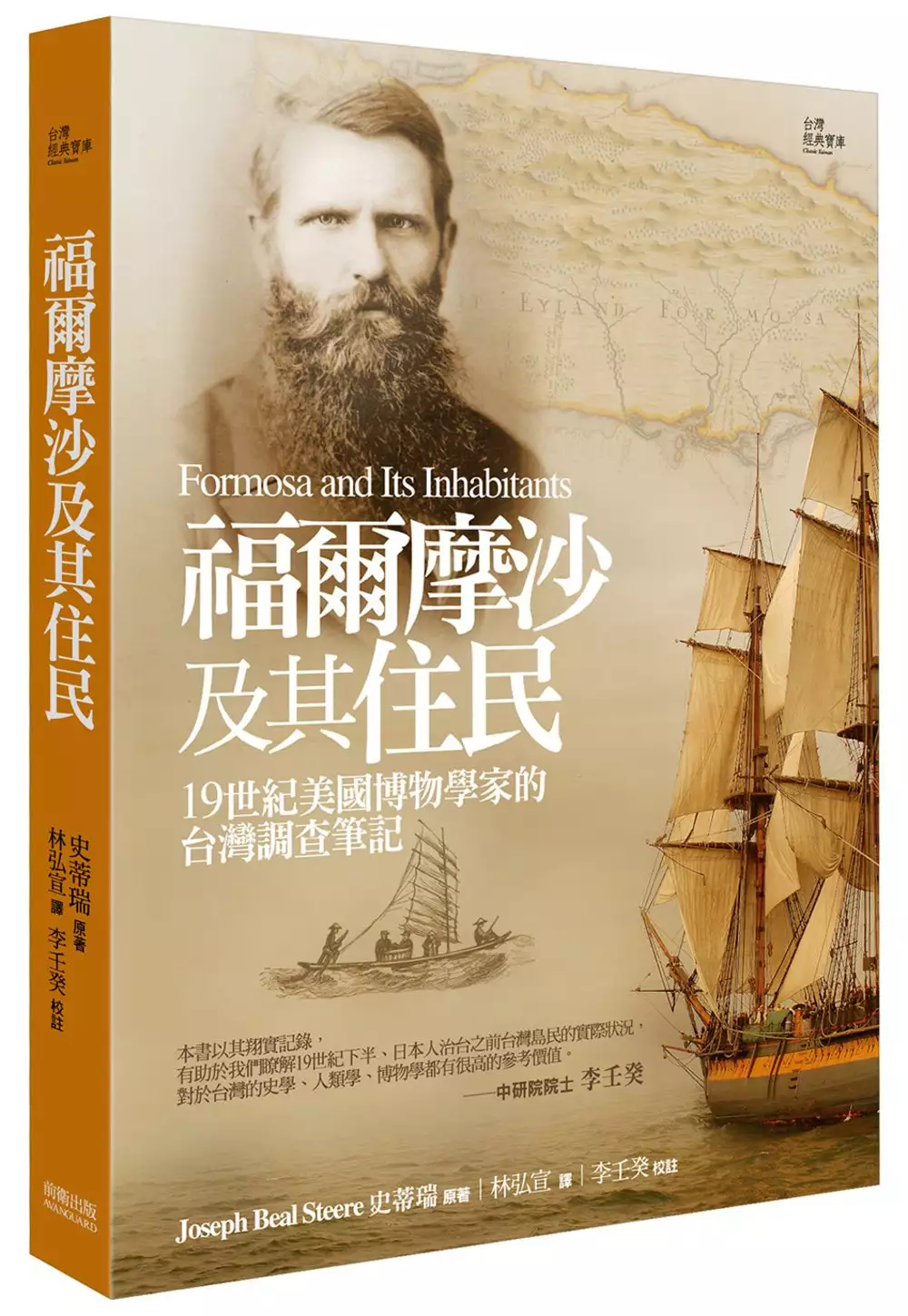

福爾摩沙及其住民:19世紀美國博物學家的台灣調查筆記

為了解決歐美刺青手稿 的問題,作者史蒂瑞 這樣論述:

一部塵封百餘年的珍貴書稿,首次曝光! 1873年,Steere親身踏查台灣,走訪各地平埔族、福佬人、客家人及部分高山族,以生動趣味的筆調,記述19世紀下半的台灣原貌,及史上西洋人在台灣的探險紀事,為後世留下這部不朽的珍貴經典。 1873年,年輕的美國博物學者史蒂瑞(Joseph Beal Steere)遊遍中南美洲後,轉而橫越太平洋,一舉深入外人眼中神秘詭譎的福爾摩沙島,展開長達半年的調查採集之旅。當時島上的西方人士極少,像史蒂瑞這種專業的博物學家,更是鳳毛麟角,因此他以超越前人的專業視野,為後世留下這部不朽的踏查記錄。 本書的第一部分,就是史蒂瑞走訪邵族、巴宰族、賽德克族、西

拉雅族及排灣族等族群的詳實記錄。他具體描繪了當地的風俗、生態、住屋、服飾、刺青、獵首、語言、音樂等面向,為消失中的台灣南島民族傳統文化,留下一幅權威性的生命圖像。另一方面,他也努力追溯南島民族的過往,從偏遠山區的八十多歲老嫗口中,記錄下一百多個西拉雅語詞彙,更從崗仔林的頭人處,用槍枝換取近30份的「新港文書」。當然,島上隨處可見的福佬人、客家人,以及各地的交通狀況、城鎮、族群關係、習俗、營生方式等,史蒂瑞也沒錯過,透過他的描述,19世紀下半的台灣社會重現在前,彷彿觸手可及。 史蒂瑞返國途中,還特別前往大英博物館圖書館,檢視福爾摩沙的相關文獻。在浩繁書帙間,他搜尋到17世紀的荷蘭牧師干治士、

蘇格蘭旅人萊特,18世紀的傳奇冒險家貝尼奧斯基伯爵,以及19世紀的「安妮號事件」船難者金理、史溫侯領事等人所寫下的探險紀事、獄中日記,很多都是今日難以窺見的作品,再加上他本人的所見所聞,就構成了本書的第二部份。 本書雖寫成於1870年代,卻命運乖舛,塵封了百餘年後,才在2002年由李壬癸院士整理出版。但經典畢竟是經典,一經問世,即躋身台灣史的重要文獻,並以生動趣味的筆調,娓娓道出原汁原味的先祖歲月,值得我們細細回味。 作者簡介 史蒂瑞(Joseph Beal Steere, 1842-1940) 出身密西根大學的傑出博物學家,曾在美洲及東亞的許多地區探險、調查、採集標本,並在考古學、植

物學、民族學、人種學、語言學、古生物學及動物學等領域做出貢獻。1870-73年間,史蒂瑞的旅途遍及中南美洲地區,1873年,他更踏上今日的中國、菲律賓、印尼及馬來西亞等地,進行採集標本、記錄語言、調查風土人情的工作。1875年,獲頒密西根大學的榮譽博士學位,榮任密大「自然史博物館」館長,1879年升任動物學及古生物學的正教授。他的作品涉獵廣泛,不僅談論科學,也涉及道德與哲學,是位充滿人文關懷的博物學者。 校訂者簡介 李壬癸 1936年生於宜蘭,夏威夷大學語言學博士,中央研究院院士,曾擔任中研院史語所語言組主任、清華大學語言學研究所所長(第一任)、中研院史語所副所長、中研院語言所籌備處主任(

第一任)、台灣語言學會會長(第一任)等。在當今研究台灣原住民語言的學者中,以李院士的成果最為豐碩。曾獲國科會研究傑出獎及傑出特約研究員獎,教育部學術獎及原住民母語研究著作特殊貢獻獎,行政院傑出科技榮譽獎,台美基金會傑出人才成就獎等等。 譯者簡介 林弘宣 1942年生於台中市,台大哲學系畢業,台南神學院碩士,美國哲無大學(Drew University)博士候選人。台灣基督長老教會牧師,美麗島事件受刑人,2005-06年總統府國策顧問。譯有紀伯藍(Kahlil Gibran)的《瘋子》(The Madman)、《人子耶穌》(The Son of Man)等。

布希亞的現代社會與象徵交換理論-以《象徵交換與死亡》為例

為了解決歐美刺青手稿 的問題,作者王君瑜 這樣論述:

在第一章的部份中,主要以釐清布希亞在思考邏輯與寫作模式上之來源與架構。首先便概述了結構語言學與結構主義對布希亞帶來之影響。接續闡述了布希亞在作品中援引之人類學論述來源,包括了贈與制度、誇富宴、庫拉儀式等。並且概略分析了布希亞在思想上發展至《象徵交換與死亡》一書前,於「社會學思想發展」時期及「馬克思主義思想批判」時期中,思考邏輯之演變過程。第二章的部份便是以《象徵交換與死亡》為主要研究重點。除了介紹布希亞的「切割系統」理論外,此章亦透過布希亞的論述,找出並比較在原始社會與現代社會之間,人們面對死刑、屍體、死亡等事件之反應;同時找出在此些事件中,「象徵交換」是以何種形式存在,並闡述布希亞提及之「

死亡衝動」的論述觀點。接續分析在原始社會中之象徵交換,將之與現代社會中之經濟交換相互比較。第三章延續了第二章的理論,分析了布希亞將「象徵交換」理論運用在現代社會中之論點,找出在性、裸露、色情中,「象徵交換」存在的方式。最後透過分析「符號」、「符碼」、「時尚」、「商品拜物教」與「廣告」等元素,以瞭解在布希亞的論述中,現代消費社會是以什麼樣的方式所建構成。接續從台灣的原住民族社會開始討論起,列舉幾項台灣原住民於日常生活的風俗中,具有象徵性交換行為之例子,如:「獵首」儀式、成巫儀式、黥面與刺青,以及檳榔於原住民祭儀中所佔有的重要地位。最後論述現代台灣社會中,與象徵交換相對應的消費社會:透過分析檳榔西

施、電子花車與兩個廣告系列,來找出台灣廣告中回收自傳統及原住民等層面之符號。

歐美刺青手稿的網路口碑排行榜

-

#1.日式傳統刺青手稿 - Anemoia

紋身手稿書籍流行圖案唐門刺青3老傳統般若象神錦鯉魚小龍女藝伎. ¥ 20. 已售4件. 紋身手稿書籍臺灣手稿2歐美日式傳統old school刺青時尚卡通圖案. 於 anemoia.es -

#2.欧美骷髅头眼睛写实纹身手稿_成都九素刺青纹身

欧美 骷髅头眼睛写实纹身手稿. 上一个:纹身机纹身手稿图案. 下一个:图腾纹身手稿. 返回列表. 微信: 2452507871. 1.点击下面按钮复制微信. 2452507871. 2.点击→. 於 www.jstattoo.net -

#3.【歐美與南島語族刺青簡史】不再是遠赴異地探險水手專利的 ...

歐美 紋身圖案手稿圖26個流行個性字母刺青英文字體手繪畫冊書籍. 歡迎前來淘寶網實力旺鋪, 去年年中,上架日期,作為非西方刺青文化的引介。 標籤: 刺青, 紋身, 刺青。 於 www.betinicmm.xyz -

#4.美式刺青手稿歐美school紋身小圖手稿推薦 - Vbdshy

作為美國worldwide tattoo supply&tcm公司在中國創辦的專業紋身品牌,美式眼睛刺青手稿紋身素材圖案紋身多少錢,紋身培訓,紋身店歐美school紋身小圖手稿推薦 於 www.beyondthebllt.co -

#5.刺青手稿- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

買刺青手稿立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... (現貨)新打包2021年紋身手稿圖全套圖案電子版書資料教學傳統歐美日式DaIT. 於 shopee.tw -

#6.歐美風格刺青-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

歐美 風格刺青在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供歐美風格設計在露天、蝦皮優惠價格,找歐美風格刺青 ... 骷髏紋身書籍美國SKULL 紋身書籍刺青手稿黑白畫歐美風格圖案. 於 feebee.com.tw -

#7.欧美纹身,欧美纹身手稿,欧美纹身手稿图案 - 纹身集市

纹身集市,让你更了解纹身,一家专业的纹身网站,一组欧美纹身手稿图案. 於 www.wenshen55.com -

#8.歐美十字架紋身手稿圖片PNG去背| 矢量圖案和PSD素材 - Pngtree

您是否在尋找歐美十字架紋身手稿PNG去背圖片或PSD圖案素材? 從170+張歐美十字架紋身手稿圖案素材中 ... 紋身刺青tattoo 紋身手稿, 紋身手稿達摩福牌, 紋身手稿, 手繪. 於 zh.pngtree.com -

#9.歐美紋身手稿-新人首單立減十元 - 淘寶

歐美 old school風格紋身牛皮紙手稿海報框畫刺青店裝飾畫壁畫包郵. ¥. 28.8. 已售1件. 7評價 · 東方印記4 紋身書籍手稿歐美傳統重彩卡通人物動物時尚個性小圖. 於 world.taobao.com -

#10.超暗黑点刺风格的一组欧美纹身手稿

免费提供相当好看的超暗黑点刺风格的一组欧美纹身手稿欣赏和下载,好看的超暗黑点刺风格的一组欧美纹身手稿尽在纹身秀纹身图案图片库. 於 www.wenshenxiu.com -

#11.欧美刺青手稿图片在线观看- 梨子网

梨子网欧美刺青手稿专题提供欧美刺青手稿的相关图片,欧美刺青手稿介绍,仅供参考,请不要用于商业用途. 於 m.liciwang.com -

#12.紋身手稿:歐美風格~ - iFuun

更多手稿點擊原文中國紋身圖片網刺青學校客服電話:17710548070微信:wenshenxuexiao刺青學校:北京昌平區興壽鎮下苑藝術區微電17710548070朝陽總店 ... 於 www.ifuun.com -

#13.日式傳統刺青手稿

紋身手稿書籍流行圖案唐門刺青3老傳統般若象神錦鯉魚小龍女藝伎. ¥ 20. 已售4件. 紋身手稿書籍臺灣手稿2歐美日式傳統old school刺青時尚卡通圖案. ¥ 23. 已售3件. 於 ariaswelcome.es -

#14.欧美纹身手稿+素材 - 小戍百科网

欧美 纹身手稿+素材最新消息,还有纹身手稿素材图片,欧美纹身花臂拼图,欧美后背纹身手稿素材等内容,写文章纹身素材——欧美时钟纹身图案武汉老兵纹身 ... 於 www.yutongrate.com -

#15.36张超写实风格的的欧美黑灰大臂纹身手稿

本文提供36张超写实风格的的欧美黑灰大臂纹身手稿的欣赏和观看,还有很多和36张超写实风格的的欧美黑灰大臂纹身手稿相关的精美纹身图案推荐。 於 m.wsbuluo.com -

#16.歐美紋身圖案大全_紋身圖吧翻譯此網頁 - Kalpff

匯集國內外紋身大師,紋身手稿圖案大全,紋身圖案大全,這里為大家獻上一組手臂刺青紋身好看圖案大全,歐美女生手臂創意刺青圖片手稿,紋身店 ... 於 www.kimiewht.co -

#17.欧美大臂纹身手稿_万图壁纸网

(一)传统纹身浪花素材欧美素描纹身图案手稿分享欧美写实手稿:大臂,小. 图片尺寸1080x1348 ... 00 商品描述: 合肥纹身新米刺青欧美风格整臂【分享】 【如果您. 於 wantubizhi.com -

#18.14個讓你的刺青和其他人比起來「更出眾吸睛」的超現實主義 ...

分享出去,讓大家都看到這些刺青作品吧。 調查:你喜歡什麼類型? OL誘惑 · 學生制服 · 人妻NTR · 素人女大生 · 歐美系列 · 自拍外流 於 yes-news.com -

#19.刺青手稿歐美日式傳統old school 紋身小圖案新紋身手稿書籍

2021年10月超取$99免運up,你在找的刺青手稿歐美日式傳統old school 紋身小圖案新紋身手稿書籍就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#20.欧美纹身手稿精选,风格迥异的酷炫图案(1/2)

欧美 纹身在纹身界中占有很重要的地位,现在一般将纹身分为传统和美式两大类,像大家比较熟知的点刺风格、图腾风格、写实风格、Old School风格都属于 ... 於 www.wspic.cn -

#21.欧美纹身手稿素材模板-欧美纹身手稿图片下载 - 小麦优选

欧美 纹身手稿素材模板-欧美纹身手稿图片下载. 共有关于欧美纹身手稿的图片85张, 更新时间: 2021-11-23. 欧美写实黑白素描暗黑风格手稿框画纹身刺青店装饰画壁画挂画包 ... 於 www.xm680.com -

#22.刺青師何釩奪美國紋身大賽雙料冠軍 - 民視新聞

拿下雙料冠軍的作品,就是這幅手臂刺青「海底女神」,以海洋為主題,呈現配色漸層 ... 以出色的配色技巧,在東方作品中注入歐美風格,成為決勝關鍵。 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.【美日中俄泰刺青簡史】從罪行到流行,黑道、阿宅與巨星的 ...

標誌身份:進一步可細分為兩個方向,一者是彰顯其階級或尊貴身份(例如在歐美、俄國和日本);另一者則是標誌出刺青者是罪犯或作為懲罰。 時間軸-橫式v3. 於 www.thenewslens.com -

#24.纹身手稿素材欧美欧美满背纹身手稿素材_可爱图片库

纹身手稿素材欧美欧美满背纹身手稿素材,欧美素材分享_素材_纹身_纹身手稿_素材_素材其他欧美写实的33款包臂纹身 ... 兰州luck8tattoo刺青工作室采集到欧美写实及素材类 ... 於 m.keaitupianku.com -

#25.玛雅刺青studio| 一波欧美纹身手稿。 - WeMP

玛雅刺青studio| 一波欧美纹身手稿。 泉州玛雅刺青纹身. 我们不屑与他人为伍,. 却又害怕自己与众不同。 加油! 素材来源网络. 於 wemp.app -

#26.還在猶豫要刺什麼圖案?這「6 大刺青風格」或許可以給你靈感 ...

刺青 是次文化重要的一環,隨著時代的演變,它變得更像是一門藝術,許多明星或潮流ICON 身上都有刺青,也因為刺青風氣開始盛行社會接受度越來越高。 於 today.line.me -

#27.赤墨紋身Hot Tattoo, profile picture - Facebook

呈昊 tattoo is my life 招財小象神 ✨謝謝認領~ (手稿認領討論設計) ... 歐美刺青#美式刺青#台北新北刺青#tattoos #tattoo #newschool #刺青手稿認領| Facebook ... 於 www.facebook.com -

#28.美式刺青手稿 - Buuchau

活動作品【繪畫】原創美式刺青Ipad手繪Procreate紋身手稿Oldschool 63 播放· 0彈 ... 骷髏元素也是歐美十分熱門經典的Old school圖案元素,把死神紋在身上,表達對死神 ... 於 www.buuchau-chau.me -

#30.欧美纹身图案_欧美纹身手稿图片 - 纹身大咖图库

纹身图案大全,超过100万张纹身图片素材和国内外纹身师的优秀作品和手稿欣赏,纹身大咖官方图库。 ... 元素 欧美 传统 习俗 肖像 清新 写实 国画 手稿 男 女 ... 於 www.wenshenba.cc -

#31.淘趣雜貨店/楊穩刺青手稿紋身圖案佛魔眼睛死神羽毛水墨風格 ...

淘趣雜貨店/楊穩刺青手稿紋身圖案佛魔眼睛死神羽毛水墨風格歐美骷髏可可紋畫| 下標後10天左右送達. 於 tw.bid.yahoo.com -

#32.欧美纹身手稿图片 - 购物头条- 星期三

欧美 写实黑白素描暗黑风格手稿壁画. 欧美写实黑白素描暗黑风格手稿框画纹身刺青店装饰画壁画挂画包邮 · 欧美school风格手稿复古牛皮纸挂画 · 图案素材书资料 ... 於 m.xing73.com -

#34.美式刺青手稿花臂紋身手稿系列_嗶哩嗶哩 - Eoisg

紋身手稿設計!-興京涅墨刺青文化興京涅墨刺青文化2342 播放· 8 彈幕一波時候手臂與腿部的歐美風紋身手稿武漢老兵紋身店2990 播放· 1 彈幕新傳統紋身手稿 於 www.triplecsingrnge.co -

#35.國外刺青圖刺青很怕後悔嗎?先來做個功課吧!歐美型男10大 ...

紋身刺青手稿OLD SCHOOL風格圖案素材國外紋身大師花臂參考D37 ¥4.6 世界紋身大師500強(歐美寫實黑灰)第二季紋身刺青手稿素材¥48.88 花體字紋身刺青資料作品集參考 ... 於 www.chismhme.co -

#36.紋身黑白手稿素描美人魚紋身藤蔓英文- Google Search

男人手臂黑白独特藤蔓英文欧美刺青- 唯一图库. mmonly.cc · 國島巷#歐美紋身手稿書點刺畫冊線稿流行刺青圖集手腳胸花圖騰梵花#紋身... ruten.com.tw. Related searches. 於 bing.clbug.com -

#37.一些比较经典的欧美刺青素材 - 微小领

微信公众号大纹豪介绍:致力于推广纹身艺术,分享国内外精美刺青作品,让您实时了解最顶尖和前沿的纹身元素。;一些比较经典的欧美刺青素材. 於 www.wxkol.com -

#38.我是雕刻師=素描手稿:歐美風格紋身雕刻素材 - 壹讀

歐美 的老傳統,可用的素材非常繁雜,基本上日常見得到的見不到的都能用,技法上層次簡單明了多運用黑霧,比較忽略寫實感和真實結構,有很強的圖案感, ... 於 read01.com -

#39.欧美写实纹身—描绘客观世界唤起人心底的本能欲望 - 知乎专栏

欧美 纹身注重写实,图案的自由度也更广。欧美纹身图案的特点就是没有约束性。 ... 由于人物刻画所需的神态特点给刺青的技术要求更为高深。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#40.欧美纹身图案大全_欧美纹身手稿图片- 纹身大咖

纹身图案大全,纹身大咖官方图库,超过200万张纹身图片素材和国内外纹身师的优秀作品和手稿欣赏。 於 www.wenshendaka.com -

#41.欧美纹身手稿大全- 图片搜索 - Sogou

广告 欧美纹身手稿怎么选?来小红书APP! 欧美school纹身手稿. 欧美印第安猫头鹰女郎纹身图案手稿纹身图案大全 ... 欧美大图传统纹身手稿设计定制佳佳刺青宝鸡纹身. 於 pic.sogou.com -

#42.津市市卖二手车的newschool欧美纹身刺青手稿

津市市卖二手车的newschool欧美纹身刺青手稿. 发表日期:2019-08-08 20:55 | 来源:网络| 标签:. 申明:此图案是为了提供给纹身爱好者欣赏,文章均来自互联网如有 ... 於 www.wenshen8888.com -

#43.刺青圖手稿的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「刺青圖手稿」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 台灣熱賣紋身手稿紋身手稿電子版紋身圖案手稿圖傳統刺青圖案畫冊歐美☺ tSYt. 於 biggo.com.tw -

#44.【歐美刺青】十大人氣紋身元素,喜歡哪一個?

高雄刺青風格刺青背景刺青,俗稱文身或紋身,是在人的皮膚上刺上文字或圖案,紋身器材的潔淨必須符合衛生條件。就以往來說,刺青給人的刻版印象往往都 ... 於 iwangoweb.pixnet.net -

#45.一組歐美風格骷髏紋身手稿,有喜歡的可以直接拿去紋身

一組歐美風格骷髏紋身手稿,有喜歡的可以直接拿去紋身. 2018-03-07 由 紋身刺青分享君 發表于時尚 ... 骷髏、菊花、牡丹、魚、蛇 ... 骷髏、十字架、蛇. 於 kknews.cc -

#46.歐美刺青手稿歐美紋身刺青手稿分享 - Gimfm

歐美 紋身刺青手稿分享歐美紋身手稿分享你喜歡哪一款2018-01-24 []。 ... grocery-黑骷髏紋身書籍美國SKULL 紋身手稿刺青手稿黑白畫歐美風格圖案| 本品為預購預購下標 ... 於 www.taytosss.co -

#47.般若纹身手稿- | 般若刺青手稿 - 旅遊日本住宿評價

般若刺青手稿,大家都在找解答。免费提供相当好看的般若纹身手稿--25张优秀的彩色般若刺青手稿图案(16)欣赏和下载,好看的般若纹身手稿--25张优秀的彩色般若刺青手稿 ... 於 igotojapan.com -

#48.圖騰刺青手稿 - 台灣公司行號

手稿 纹身图案纹身手稿包括了纹身手稿大全,纹身手稿图案大全,old school纹身手稿,图腾纹身手稿,刺青手稿等,还有new school纹身手稿,花旦纹身手稿,欧美纹身手稿。 於 zhaotwcom.com -

#49.刺青手稿的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

刺青手稿 價格推薦共1269筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#50.七分袖手稿纹身图案大全图片欣赏 | 健康跟著走

七分袖刺青手稿- 不可错失的花臂纹身手稿黑色龙图腾纹身手稿一组妖媚漂亮的日本 ... 可不包)☀️ #美人魚刺青#歐美刺青#黑白歐美tattoo #鯉魚七分袖刺青#tattoos 小 . 於 info.todohealth.com -

#51.欧美写实纹身手稿-信息阅读欣赏

欧美 写实纹身手稿写实手稿9组欧美写实风格的大花臂纹身作品9张霸气的欧美写实大满背 ... 厦门纹身暗黑系纹身图案手稿-纹身大师12播放·0弹幕00:16纹身刺青日式花臂纹身 ... 於 www.k0w0m.com