案牘勞形相近的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾燕齊寫的 課本物語:穿越百年時空的課堂 和劉炯朗的 劉炯朗開講:3分鐘讀懂社會科學、文學與自然科學(全三冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自中華 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 羅肇錦、陳廖安所指導 李長興的 漢藏語同源問題 (2021),提出案牘勞形相近關鍵因素是什麼,來自於漢藏語、同源詞、借詞、歷史比較法。

而第二篇論文明道大學 中國文學學系(碩士班) 李憲專所指導 蔡美燕的 居延新簡〈候粟君所責寇恩事冊〉書法研究 (2018),提出因為有 書法、漢簡、居延漢簡、草書的重點而找出了 案牘勞形相近的解答。

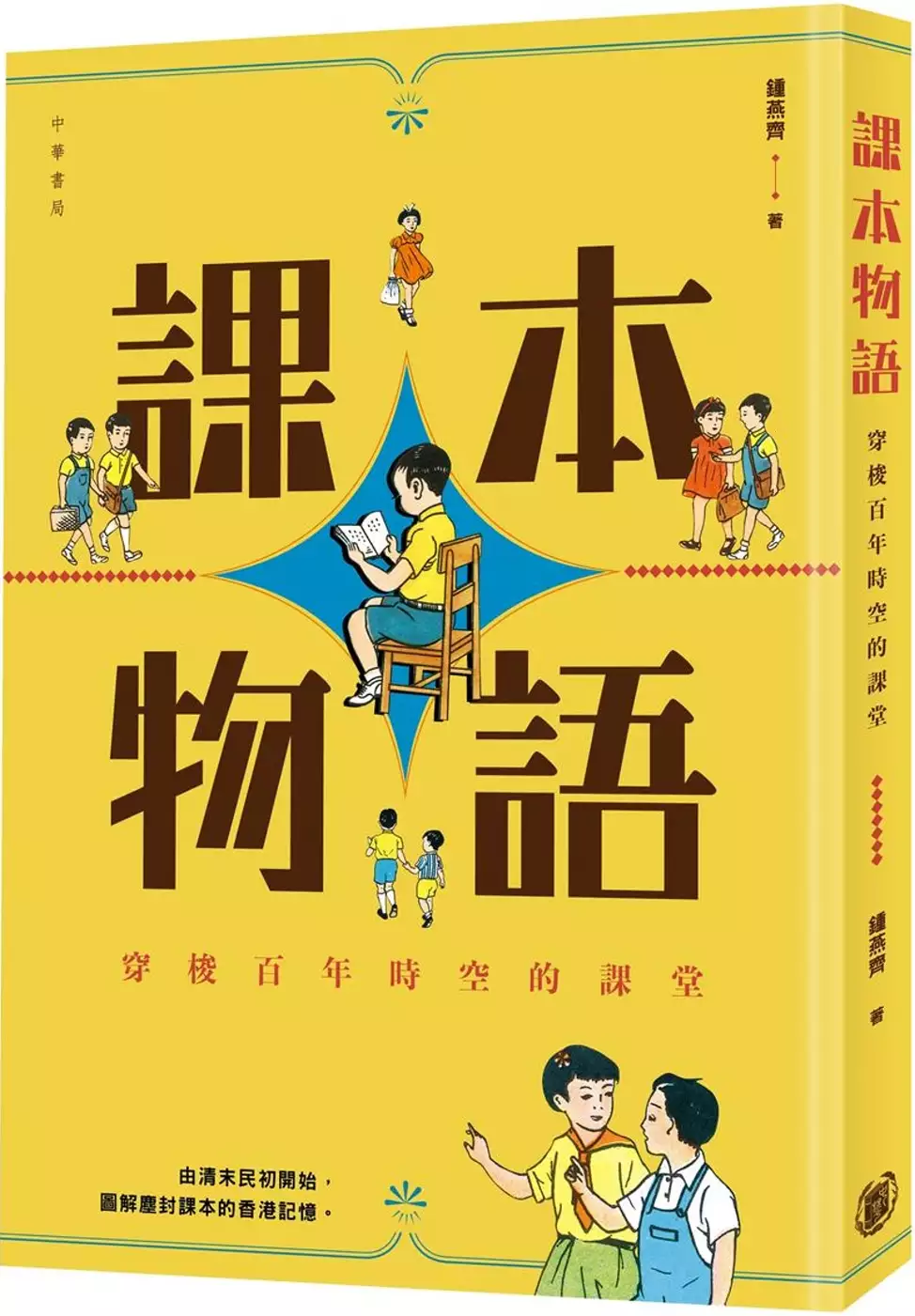

課本物語:穿越百年時空的課堂

為了解決案牘勞形相近 的問題,作者鍾燕齊 這樣論述:

你讀過,但未必想過的課本密碼。 ‧清末民初的課本不簡單,課文、配圖已非常「貼地」? ‧英治時期香港英文課本所呈現的世界,距離現實有多遠? ‧課本裏色彩繽紛的玩具插圖,隱藏了甚麼訊息? 收藏家兼策展人鍾燕齊歷年搜羅無數課本,一頁一頁揭下去,串起的是藏在課文裏的時光隧道。那裏有兒時上課搗蛋的回憶、香港不同年代的社會面貌,紙頁背後還可解讀出當年的中外歷史、意識形態、美感和裝幀技術的變化,以至對今昔教育的思考。 全書精選多本清末至一九七○年代的課本,附超過二百張圖像,分四章細說課本的過去與未來。「課本的故事」以時間為線,綜觀不同年代的課本特色;「不同科目

的課本」分科呈現各科課本多年來的變和不變:「課本的設計」則從插圖、裝幀入手,分析背後的技術發展及意識形態;「課本與教育」則反思課本與教育的關係,以至課本的未來。 打開課本裏的時空門,再上一次我們未曾讀透的百年課堂。 隨書附送1950年代國語課本復刻版。

漢藏語同源問題

為了解決案牘勞形相近 的問題,作者李長興 這樣論述:

歷史比較語言學是研究語言之間是否具有發生學關係及其演變過程的一種歷史語言學,旨在建立語言間的親屬關係及系屬劃分,並重建原始母語,探索出語言自母語分化後的演變規律與方向。其所利用的研究方法是歷史比較法,是透過比較語言或方言間的差異,透過語音對應規律確定同源詞,重建原始語言音系,並找出從原始語言演變至後世親屬語言的演化規律。第一章敘述漢藏同源歷史比較所需的材料跟方法以及介紹漢藏比較近50年來的研究成果跟所遇到的困境。第二章則首先介紹漢藏語言系屬劃分的不同觀點以及介紹多家學者對於原始漢藏語性質的看法,其次嘗試以漢語書面文獻材料所考證的音類成果以及周秦兩漢時期的借詞對音規律去觀察、構擬上古漢語音系,

探討上古漢語音系的聲母系統及韻母系統面貌,進而上溯至原始漢語音系。透過歷史比較法建構原始藏緬語音系。第三章則從原始漢藏語的歷史比較背景入手,本文主要運用借詞在貸入諸親屬語言內部無法形成整齊的語音對應規律原則來判別漢藏語間的同源詞跟借詞區別,透過實際舉例操作進行漢藏語同源詞跟借詞的鑑別,凡符合這條鑑別原則的皆為借詞。在從多個面向探討漢藏語言的語言現象後,提出6條關於鑑別漢藏語同源詞跟借詞的原則。第四章則透過漢藏比較尋覓漢藏同源詞,1074個比較詞項的歷史比較尋覓到22個漢藏同源詞。第五章則從藏緬語言的形態進行歷史比較,得出藏緬語言可溯源至原始藏緬語時期的僅使動態、肢體與動物名詞前綴、反義詞前綴三

個形態,再與上古漢語的形態進行比較。本文針對漢藏語同源的相關議題進行討論,希望能夠解決長期圍繞漢藏語言是否同源的爭議,內容包括漢語古音的重建、古代漢語是否具有形態、同源詞表的選擇、語言分化時的共同創新、漢藏間是否具有嚴整的語音對應規律、類型是否轉換、多音節與單音節等問題重新探索,從具體的語言探索語言的發展,從歷史的比較重建語言的音系。本文在進行漢藏比較前,先利用漢語書面文獻材料(以諧聲及詩韻為主,佐以通假、又音、詩韻、聯綿詞等綜合運用)重建漢語的原始形式,排除後起詞項,繼以藏緬語言書面文獻及活語言材料進行跨級比較,重建藏緬語言的原始形式,最後進行比較詞項的漢藏比較。

劉炯朗開講:3分鐘讀懂社會科學、文學與自然科學(全三冊)

為了解決案牘勞形相近 的問題,作者劉炯朗 這樣論述:

【劉炯朗校長留給讀者最珍貴的禮物】 《劉炯朗開講:3分鐘拆解社會科學》 為什麼科技富豪大多出生在1955年? 世界級披頭四為何花1200小時在夜總會表演? 適者生存是利己,善者生存是利他,你選哪一個? 〈諫逐客書〉懂人才流動與管理? 呂不韋居然是風險投資達人? 中研院院士劉炯朗宛如移動式百科全書,信手拈來就是故事與案例,把複雜的社會科學理論,分成六大主題融會貫通,淺顯易懂,方便閱讀;以個人為中心點,從自我實現出發,邁向人際關係,注重企業倫理,關心社會運作,探討普世價值,以及如何面對未來世界。引領我們更加明瞭世界,輕鬆補足社科學分! 《劉炯朗開講:3分

鐘品讀文學》 為什麼從小就要讀「三百千千」? 泰戈爾靠離別詩得到諾貝爾文學獎? 〈恭喜恭喜〉是慶祝抗日戰爭勝利的歌曲? 納蘭性德是重情重義的清初第一詞人? 林肯總統的演說為何總是簡潔有力? 中研院院士劉炯朗就像行走的文學資料庫,詩詞歌賦、歷史故事總是源泉萬斛而來,將中、西文學作品去蕪存菁,從漸漸被遺忘的國學經典《三字經》到為人熟悉的歷史人物,從中外名宿的演說、信函、詩歌到遠近馳名的寓言故事,從傾國傾城的動人史詩到充滿人性的神話傳說,以及大時代下的歌曲,用「極短篇」形式編排,讓讀者能利用生活中零碎的三五分鐘,逐日累積個人的文學涵養,探索語文的應用力,開創想像力與最優化

語言,引領我們透過文字和文學,面對千變萬化的世局變化,快速補足文學學分。 《劉炯朗開講:3分鐘理解自然科學》 「染料」為何有殺菌功能? 如何與外星人交換訊息? 諸葛亮借東風和「機率」有關? 文字和文學與「壓縮」有關? 搞懂數學就能學會「拍賣」技術? 中研院院士劉炯朗的頭腦宛如高效能的知識系統處理器,將各類自然科學知識去蕪存菁,用所有人都能理解的語彙或事例講解科普內涵,幫助大家在忙碌的課業、工作及生活中,善加利用零碎片刻時間,不費力、無障礙地擷取受用一生的重要科普知識。 得獎紀錄 《一次看懂自然科學》榮獲「2010開卷好書獎最佳青少年圖書獎」及第35屆金

鼎獎 《從輪子到諾貝爾:學校沒教的創新發明》榮獲2017第九屆吳大猷科學普及著作獎創作類銀籤獎

居延新簡〈候粟君所責寇恩事冊〉書法研究

為了解決案牘勞形相近 的問題,作者蔡美燕 這樣論述:

二十世紀以來,相繼出土了大量的漢代簡牘墨跡,尤其地處邊塞的河西走廊,荒漠乾燥多風沙,土質透氣性佳,使得許多遺址、遺物掩埋其中,也因為如此,這些古代簡牘文書得以遺留保存。其中甘肅居延地區兩次出土的漢簡數量之多,約有三萬餘枚,這是珍貴的歷史、文化遺產;從出土的紀年簡和地層堆積情況分析,這些簡牘約是西漢武帝晚期至東漢光武帝建武初年,這一百二十餘年間的遺物,不但為研究漢代的歷史、文化、社會提供了第一手的資料,其墨跡更改變人們原有對字體演變的看法。居延出土的大量簡冊,以破城子甲渠候官第22號房舍遺址保存的完整冊書最多,而且都是當時的實用檔案文書,因此本篇以第二次出土的〈居延新簡〉之〈建武三年候粟君所責

寇恩事冊〉為研究對象,該冊是一份由三十六枚木簡組成的民事訴訟案卷,內含三份「爰書」及一枚案卷標題楬組成。在墨跡方面,以自然又富有節奏的漢簡隸書而帶草意的書寫方式書就,很具字體發展的時代意義,甚值得研究。本文藉由書手的日常書寫表現,來探究書冊的書寫風格,除此之外也對同一遺址及同一時代的簡牘墨跡和金文、刻石作比較,來探討當時代的書風,更從書法藝術表現, 來分析本書冊的用筆、結體、造型、章法及書法的美學,最後以字體草化的形成因素和草書發展以及對後代書家的影響等作探討,希望透過本研究,了解〈居延新簡〉之〈候粟君所責寇恩事冊〉及漢代簡牘墨跡的藝術之美。