案牘勞形出處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦關子尹寫的 徘徊於天人之際:海德格的哲學思路 和邢義田的 立體的歷史:從圖像看古代中國與域外文化(增訂三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站成语大全也說明:案牍劳形. 拼音, àn dú láo xíng. 出处, 唐·刘禹锡《陋室铭》无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。” 解释, 案牍公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 示例, 无.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和三民所出版 。

國立中正大學 中國文學研究所 毛文芳所指導 楊建國的 玩具新論:明清器玩美學發微 (2020),提出案牘勞形出處關鍵因素是什麼,來自於玩具、器玩美學、明清、鑑賞、身體、身體感。

而第二篇論文國立臺灣大學 中國文學研究所 曹淑娟所指導 游勝輝的 史外傳心--清初江南遺民詩之生計書寫研究 (2020),提出因為有 明遺民、生計書寫、江南、生命體驗、理想形象的重點而找出了 案牘勞形出處的解答。

最後網站案牘勞形 - 華人百科則補充:案牘勞形 是一個成語,讀音是àn dú láo xíng,意思是文書勞累身體,形容公事繁忙, 出自唐·劉禹錫《陋室銘》。中文名稱.

徘徊於天人之際:海德格的哲學思路

為了解決案牘勞形出處 的問題,作者關子尹 這樣論述:

然則蘋果樹不會議論蘋果,而只負載之, 待到秋熟,便讓它們墜下來。(GA-97: 222) 從形而上的角度看,思慮比哲學要簡單得多, 但正因為其簡單,故實行起來卻困難許多。(GA-16: 709) ——海德格 德國哲學家海德格對二十世紀思想界影響重大,在當代華語世界亦深受重視。但他也是位謎樣的哲人,用詞撲朔迷離,著述晦澀難解,學說跡近玄秘,而其納粹往跡,更曾引起過多番重大爭議。如何在他迷宮般的用語中,辨識出持續不變的核心關懷?又如何公允地理解他的思想,闡明其中對於現代文明危機的洞察? 《徘徊於天人之際》是關子尹研究海德格哲學三十多年的集大成之作,精湛而深刻地詮釋這位謎樣哲人的思想

,並給予其批判性的定位,為海德格學說提供了清晰且獨到的見解。 書中除討論海德格的主要著作《存在與時間》之理論佈局、其「生命圖式」學說和「時間性」之關係,與歷史性概念對西方人文傳統定位的影響等問題外,亦涉及海德格後期的「同一性思維」,及與此相關的各種概念名相。此外,更論說海德格對西方近世主體性理論的批判、與西方哲學巨擘特別是康德和黑格爾學說的理論關係、和神學的轇轕、同道家哲學的比較,還有其所牽涉的反猶爭議等;最後還論及海德格對現代世界技術文化的批判等多種議題。

玩具新論:明清器玩美學發微

為了解決案牘勞形出處 的問題,作者楊建國 這樣論述:

本論文以明清兩代有關器玩審美、賞鑑、品味為核心,掘發周邊環節包括:身體感、雅俗觀、物質文化、器物與人互動等思考面向。主要的問題意識是:在器物與人關聯的歷史長河中,器物從「用」而「無用」而「多用」,從「實用」而「審美」而「商品」,迄於明清社會各階層對器物之態度或抑或揚、褒貶糅雜,呈現多元樣貌,筆者乃聚焦於器玩,以美學角度予以顯題化,並以茲做為歷來「人為主體、物為客體」二元思考取向之鑑戒與反思。依此提問脈絡,本論文取徑於當代融合身心物於一爐之諸種路向,如:場域、身體、身體感、氣氛與情境、之間(間距)等,嘗試對明清器玩文獻進行美學視域之梳理與辨析。「場域」 (Field) 乃當代布迪厄(1930

-2002)所提出的社會區分概念,涉及權力、階級、身份的角力,更洞察慣習(Habitus)之養成乃生手晉身專家的關鍵條件;另有一「場域」概念乃涵容更廣袤的天、地、神、人,其往來流動於「之間」,交互融攝、彼此映照、相互開顯、共榮互惠;兩種動態性「場域」概念恰可觀照器物與人、天地、歷史變遷的交互消長,為明清時期之「玩具」勾勒具體而微的文化輪廓。其次,「身體」貫串明清的氣學與心學,又同時是人與器物互動的主要媒介,無論製作、使用或品鑑器物,莫不依傍各器官賦予「身體感」的整體運作,並可證成身體自覺與生命轉化,本文遂援引為核心視角,大大增益器玩文獻理解的深度與廣度。至於「氣氛與情境」的「體知美學」,兼裒身

心物一如,儼然為理學、心學、氣學相繼的明清思想指出趨向,除安頓身心性命外,在器物與身體的關聯中,扮演不可忽視的力量;再者,梅洛龐蒂(1908-1961)身體現象學所構想的身體主體,是一被物所觸及的身體自我,因物之呼喚而有觸情、觸發、回應、感受與氣氛的互動,提供賞鑑明清器物之美學新視角。緣於上述諸種關懷,本文之「新論」,特以環繞「器玩美學」的「之間」取向,側顯場域、鑑賞、製器與傳播四個向度,嘗試建構明清時期器玩美學體系,並兼為當代反思批判的對話空間做出綿薄貢獻。

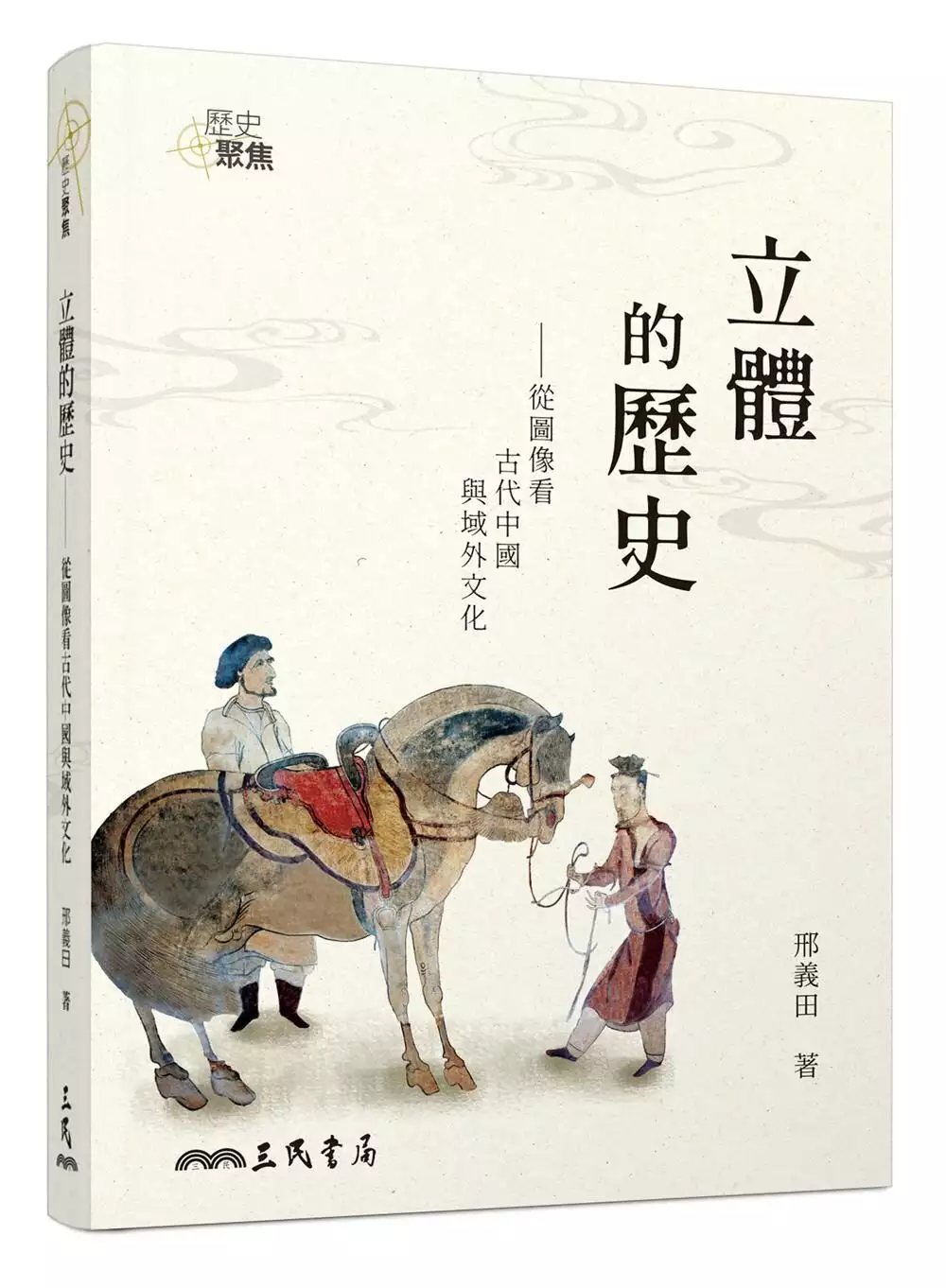

立體的歷史:從圖像看古代中國與域外文化(增訂三版)

為了解決案牘勞形出處 的問題,作者邢義田 這樣論述:

|從2D思維進入3D視角,看見前所未有的「立體的歷史」! 你有沒有想過,上帝為什麼要給人類兩隻眼睛?難道,研究歷史就只能案牘勞形?古人為我們留下的歷史材料浩如煙海,除了平面的文字資料外,更有琳瑯滿目、豐富多樣的圖畫資料,只有同時掌握兩者,才可以建立不同以往的「歷史」。 |精選四講主題,中外交流一眼看穿 邢義田教授精選四講主題,內涵中西文化交流下的圖像與藝術,讓讀者們一眼看穿,從雕像的帽子,到畫像的猴子,一步一步解析,用最淺白的口吻,來理解最深澳的歷史! 第一講──請孫悟空去管馬是有特殊意義的! 在《西遊記》中,孫悟空被玉皇大帝派去管馬,給了他「弼馬溫」的職位

,但你有沒有想過,為何要叫猴子去管馬?「弼馬溫」有沒有特殊涵義? 第二講──原來胡人不一定是左衽? 孔子有言:「如果沒有管仲,我們就要披髮左衽了!」孔夫子用這段話來指出,中原文化「右衽」象徵文明,與胡人「左衽」截然不同。然而,胡人其實跟我們想像的不一樣! 第三講──希臘大力士華麗變身 希臘大力士赫拉克利斯是希臘神話中的神,擁有無窮的神力、擔負保護者的職責。誰能想到,原來希臘大力士的形象,曾經流傳到中國?希臘到中國直線七、八千里,大力士究竟是如何「流浪」到中國的? 第四講──希臘陶片流放制度也有漏洞? 古希臘不少城邦實施民主制度,他們採取「陶片流放」,投票獲得最多人

討厭的人,必須離開城邦。然而,這些陶片上的名字,真的是自己寫的嗎? 附錄──精選四篇研究成果,扎扎實實補充歷史知識! 邢義田老師精選四篇文章,一次補足歷史知識,讓你意猶未盡!

史外傳心--清初江南遺民詩之生計書寫研究

為了解決案牘勞形出處 的問題,作者游勝輝 這樣論述:

明清之際的遺民現象蔚為大觀,歷來備受論者矚目。其中,生計課題雖已頗受關注,然論者大多依據傳記與議論,基於道德化傾向,著重闡述從中體現的苦節持守,至於遺民生存的現實難題,以及由之而來對志節的挑戰,尚待進一步細緻的梳理;對於明遺民詩學的探討,也多側重哀感動盪世變、砥礪清峻志節與抵抗新朝統治的書寫面向,看似現實世俗的生計主題便往往不被重視。本論文試圖突破既有研究成果之不足,基於江南地區之遺民數量、治生現象較之其他地域更為豐富,故以江南遺民詩之生計書寫為研究對象,以生命體驗與理想形象為切入進路,析論遺民如何書寫生計難題與從事治生活動的所思所感,從而「史外傳心」,體現遺民現實考量與政治寄託難分難解的生

存情境,以及詩學理念與創作實踐的呼應與差異。根據以上思考,本論文展開以下三項論題: 一、明遺民傳記生計記載的理想形象塑造:明遺民傳記往往記載遺民陷入困窮仍能安貧無怨、拒絕有違義理的援助,至於其家人,若非不被遺民顧念,只能被動受苦,便是主動與遺民一同茹苦守節;在對遺民治生方式的記載中,治生方式的現實謀生意味不高,往往成為遺民品概與志節的象徵;對於遺民之家境富裕與游食、游幕經歷,明遺民錄往往以略而不提維護遺民形象之純粹。由此可見,明遺民傳記的生計記載多為服務於理想形象塑造,更加鞏固「社會本相」的「社會表相」,也一定程度鼓勵與限制明遺民詩生計書寫的主題選擇與書寫模式。 二、明遺民詩兼具困窮與固窮

的生計貧困書寫:遺民既以詩抒洩或自嘲生活匱乏、變賣求生等不盡合乎理想的生命體驗,也試圖在困窮情境中自我塑造志士或詩人的理想形象;此外,面對家人一同為困窮所苦,此類書寫也會表達憐惜、慚愧、視若無睹或感恩成全等多元的所思所感。對理解明遺民生計議題而言,透過此類書寫,更能體會生計困難的遺民挺立人格的艱難與可貴。對理解明遺民詩學而言,此類書寫既有呼應道德性情的固窮形象塑造,亦有自曝淪落、家醜也在所不惜的困窮體驗抒發,既呼應亦不限於明遺民詩學的理念論述。 三、明遺民詩兼具謀生與謀道的治生方式書寫:依照治生方式之性質與遺民的看法,本論文分為田園、知識、技藝治生與游食、游幕等三種主題書寫加以探討。對理解明

遺民生計議題而言,一方面,透過隱喻象徵、連接遺逸典型或自覺的敘事安排,治生書寫得以將謀生的現實行為轉化為謀道的理想形象,從而呼應傳記的遺民形象塑造,另一方面,部分遺民也抒發從事治生必須面對的現實難題、精神負擔,以至於理想失落的焦慮,從而呈現更為深廣的生存情境。對理解明遺民詩學而言,治生書寫既有符合,或至少不違背詩學理念的理想形象塑造,亦有與官員交際的應酬贈答,以及不盡理想的生命體驗抒發,雖然可能違背詩學理念,卻也突破對於明遺民詩學的既定理解,在主題與書寫面向上時有嶄新的開拓。 透過上述的研究成果,可見明遺民詩之生計書寫既將世俗平凡的生計議題轉化為非凡的遺民志節,又使遺民志節的道德內涵注入日常

生活的沉重承擔,足以回應並深化對於明遺民生計議題與詩學理念的既定認識,並為理解清初詩歌之承繼與轉折提供了一扇重要的窗口。

案牘勞形出處的網路口碑排行榜

-

#1.案牘勞形 - 字典網

歷史典故 案牘勞形案牘勞形怎么寫好看歷史字典解釋唐.劉禹錫《陋室銘》:“無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。”案牘:公文。後以“案牘勞形”指伏案辦公的勞累。元. 於 www.70thvictory.com.tw -

#2.立體的歷史: 從圖像看古代中國與域外文化| 誠品線上

難道,研究歷史就只能案牘勞形?古人為我們留下的歷史材料浩如煙海,除了平面的文字資料外,更有 ... 第四講他山之石古希臘陶片流放制與羅馬帝國禁衛軍附錄圖片出處 ... 於 www.eslite.com -

#4.案牘勞形 - 華人百科

案牘勞形 是一個成語,讀音是àn dú láo xíng,意思是文書勞累身體,形容公事繁忙, 出自唐·劉禹錫《陋室銘》。中文名稱. 於 www.itsfun.com.tw -

#5.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形的意思 - 星火网校

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形的意思. 丝竹:琴瑟、箫管等乐器的总称,这里指奏乐的声音。 之:语气助词,不译。用在主谓间,取消句子的独立性。 於 www.xhwx100.com -

#6.无案牍之劳形意思 - 初三网

无案牍之劳形意思. 2020-10-04 10:30:20. 文/樊越. 没有繁忙的公务催劳伤神。这唐代诗人刘禹锡所创作的一篇托物言志骈体铭文《陋室铭》中的一句。 於 www.chusan.com -

#7.案牍劳形- 搜狗百科

“案牍劳形”是什么意思? 00:29. 该成语出自唐代刘禹锡的《陋室铭》“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”用作宾语。看成语出处. 案牍劳形近义词日理万机。反义词为案无留牍。 於 baike.sogou.com -

#8.案牘勞形 - 中文百科知識

名稱:案牘勞形 · 拼音:àn dú láo xíng · 出處:《陋室銘》 · 釋義:文書勞累身體,形容公事繁忙 · 近義詞:案牘之勞 · 用法:褒義謂語 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#9.案牍劳形的解释是什么 - 新华字典

案牍劳形 是一个成语,读音是àn dú láo xíng,意思是文书劳累身体,形容公事繁忙,出自唐·刘禹锡《陋室铭》。 姓名分析宝宝起名. 您的姓名. 於 www.hao86.com -

#10.案牘勞形:解釋,出處,用法 - 中文百科全書

案牘勞形. 案牘勞形是一個成語,讀音是àn dú láo xíng,意思是文書勞累身體,形容公事繁忙,出自 ... 於 www.newton.com.tw -

#11.案牍劳形”的意思- HttpCN成语 - 汉语字典

案牍劳形 是什么意思?解释:案牍劳形是指文书劳累身体。形容公事繁忙。【出处】唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。”【示例】 於 tool.httpcn.com -

#12.案牍劳形 - 简书

成语解释:文书劳累身体。形容公事繁忙。 成语出处:唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。” 近义词:日理万机成语用法:作宾语;形容公事繁忙感情 ... 於 www.jianshu.com -

#13.案牍劳形 - 诗词

成语解释 文书劳累身体。形容公事繁忙。 成语出处 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。”. 於 www.gushici.com -

#14.案牘勞形 - 基隆市武崙國小成語詞典|

案牘勞形 ; ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄌㄠˊ ㄒㄧㄥˊ · àn dú láo xíng · 唐‧劉禹錫《陋室銘》:「無案牘之勞形。」 · 文書勞累身體。形容公事繁忙。 於 idiom.wlps.kl.edu.tw -

#15.【案牍劳形】案牍劳形读音,详细解释,典故,造句,fun88体育接龙

读音(发音): àn dú láo xíng: 详细解释(意思):案牍:公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 出处(典故): 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 於 jyai5.com -

#16.案牍劳形的近反义词 - 词典网

案牍 :公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。出处: 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形 ... 於 www.cidianwang.com -

#17.案牍劳形- 意思、近义词、成语解释 - 八九网

案牍劳形 :. 发音:àn dú láo xíng. 释义:文书劳累身体。形容公事繁忙。 出处:唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。” 示例:. 近义词:日理万机. 於 bajiu.cn -

#18.案牍劳形的出处、释义、典故、近反义词及例句用法- 成语知识

近义词有:日理万机,案牍劳形是中性成语,可作宾语;形容公事繁忙。 成语释义:文书劳累身体。 成语用法:可作宾语;形容公事繁忙。 於 www.sohu.com -

#19.案牍之劳的成语解释 - e时空

词目:案牍之劳. 拼音:àn dú zhī láo. 注音:ㄢˋㄉㄨˊㄓㄌㄠˊ. 解释:案牍:公文。办理公文的劳累。 出处:唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”. 於 www.esk365.com -

#20.无社交之劳形是什么意思 - 抖音

抖音短视频帮您找到更多精彩的劳形视频内容! ... 2分钟速读古文观止无丝竹之乱耳 无案牍之劳形#弘扬国学经典文化#语文#陋室铭#刘禹锡#官场. 於 www.douyin.com -

#21.[案牘勞形]成語出處 - 詩詞大全

[案牘勞形]成語解釋 ... 案牘:公文。文書勞累身體。形容公事繁忙。 [案牘勞形]成語出處. 唐·劉禹錫《陋室銘》 ... 於 iccie.tw -

#22.案牍劳形_成语解释_求学网

文书劳累身体。形容公事繁忙。 成语出处: 唐刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。” 於 chengyu.7139.com -

#23.无丝竹之乱耳无案牍之劳形意思全诗译文

1、无丝竹之乱耳无案牍之劳形意思是:没有弦管奏乐的声音扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。2、全诗译文如下:山不在于高,有了神仙就会有名气。 於 m.yxlady.com -

#24.陋室銘- 原文、翻譯及賞析_劉禹錫詩詞

山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上階綠,草色入簾青。談笑有鴻儒,往來無白丁。可以調素琴,閱金經。無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。 於 fanti.dugushici.com -

#25.案牍劳形 - 智慧山

【案牍劳形】. 发音: àn dú láo xíng; 解释: 案牍:公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 出处: 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 於 www.zhihuishan.com -

#26.成语《案牍劳形》的由来出处、意思解释、用法例句

《案牍劳形》的拼音怎么读,这个成语的由来出处是哪里,反义词和近义词是什么?《案牍劳形》是什么意思、如何解释,以及它的用法和造句例句。 於 www.yusi.net -

#27."无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。"全诗赏析 - 古诗文网

明白了铭的意思,也就明白了题意,作者托物言志,通过对居室的描绘,极力形容陋室的不陋,“斯是陋室,惟吾德馨”这一中心,实际上也就是借陋室之名行歌颂道德品质之实,表达 ... 於 m.gushiwen.cn -

#28.案牘勞形的意思- 成語字典 - 漢語網

案牘勞形 的意思. 簡拼: adlx. 拼音: àn dú láo xíng. 反義詞. 同義詞: 日理萬機. 英語翻譯. 用法. 解釋: 文書勞累身體。形容公事繁忙。 出處: 唐·劉禹錫《陋室 ... 於 www.chinesewords.org -

#29.案牍劳形的意思解释|近义词|反义词|成语接龙 - 牛品网

牛品招聘会为您整理了"案牍劳形"的意思解释、发音、出处、用法、感情色彩、近义词、反义词、接龙和其他相关成语等等,帮您全面了解和掌握"案牍劳形", ... 於 niupin123.com -

#30.无丝竹之乱耳无案牍之劳形全诗及译文无丝竹之乱耳 ... - 天气预报

无丝竹之乱耳无案牍之劳形全诗及译文无丝竹之乱耳无案牍之劳形出处. 2022-06-09生活. 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形出自《陋室铭》,原文:山不在高,有仙则名。 於 www.tianqi.com -

#31.陋室銘

可以調素琴,閱金經。 無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。 南陽諸葛廬,西蜀子雲亭。 孔子云:何陋 ... 於 tmrc.tiec.tp.edu.tw -

#32.一天一个成语:案牍劳形

【出处】唐·刘禹锡《陋室铭》:“谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。 於 weibo.com -

#33.案牍劳形- 出处、释义

成语案牍劳形的拼音「àn dú láo xíng」案牍劳形的意思:案牍:公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 想知道案牍劳形出处、案牍劳形成语接龙、案牍劳形如何造句看这里。 於 www.diyju.com -

#34.編號:300 筆畫:9 篇名:陋室銘作者:劉禹錫出處

「苔痕上階綠」至「無案牘之勞形」). 第3 小層:總結全文。與篇首的「惟吾德馨」遙相呼應。(「南陽」至「何. 陋之有」). 篇章主旨:. 本文透過讚美簡陋的居屋,表達 ... 於 home.ied.edu.hk -

#35.成语故事:案牍劳形 - 知乎专栏

案牍劳形案牍 (dú):公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 近义词:日理万机、案牍之劳反义词:毫无留牍出处唐·刘禹锡《陋室铭》:“谈笑有鸿儒, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.案牍劳形[成语] - 抖音百科

中文名. 案牍劳形. 拼音. àn dú láo xíng. 出处. 《陋室铭》. 释义. 文书劳累身体,形容公事繁忙. 用法. 褒义,谓语. 反义词. 案无留牍. 注音. ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄌㄠˊ ㄒㄧㄥˊ. 於 www.baike.com -

#37.成语典故丨案牍劳形_刘禹锡_子云_鸿儒 - 搜狐

成语典故丨案牍劳形 ... 案牍:公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 ... 唐·刘禹锡《陋室铭》:谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳, ... 於 www.sohu.com -

#38.第四冊第三課陋室銘

無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。」劉禹錫在這裡為什麼特別強調「素琴」? 答:. 素琴是不加雕飾的琴,可看 ... 於 area.hcjh.tn.edu.tw -

#39.案牘勞形的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

案牘勞形 ,注音ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄌㄠˊ ㄒㄧㄥˊ,拼音àn dú láo xíng,辭典解釋為:案牘,指公事文書。案牘勞形,形容因文書工作繁重而疲憊不堪。例:他近來案牘勞形, ... 於 toneoz.com -

#40.辭典檢視[案牘勞形: ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄌㄠˊ ㄒㄧㄥˊ] - 國語辭典

案牘勞形 · ㄢ ˋ ㄉㄨ ˊ ㄌㄠ ˊ ㄒㄧㄥ · àn dú láo xíng · 案牘,指公事文書。「 案牘勞形 」形容因文書工作繁重而疲憊不堪。如:「他近來 案牘勞形 ,整個人都瘦了一圈。」 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#41.以利累形出處 - 成語大全

成語以利累形意思,以利累形出處,成語以利累形故事,以利累形解釋說明 ; 以利累形拼音怎麼讀? · 以利累形的拼音:yǐ li lěi xing ; 成語以利累形表示什麼意思? · 以利累形, ... 於 chengyu.8s8s.com -

#42.【勞形】意思解釋和用法,規範讀音及勞形的英文翻譯 - 澳典词典

勞形 (láo xíng). 1、謂使身體勞累、疲倦。 相關詞. 案牘勞形 · 勞形苦心 · 神勞形瘁 · 勞形苦神 · 勞神苦形. 詩句. 微雲斂雨天氣清,松聲出樹秋泠泠。 於 cidian.odict.net -

#43.案牘勞形意思 - 三度漢語網

案牘勞形 意思. 拼音 àn dú láo xíng. 釋義 文書勞累身體。形容公事繁忙。 成語出處 唐劉禹錫《陋室銘》:“無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。” 簡體字 案牍劳形. 於 www.3du.tw -

#44.成语【案牍劳形】的意思、翻译、发音、出处 - 古诗词名句

发音, àn dú láo xíng. 释义, 文书劳累身体。形容公事繁忙。 出处, 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。” 例子. 返回上一页. 【名句推荐】 ... 於 www.qingqingxinyu.com -

#45.案牍劳形的解释及含义

案牍劳形 ,文书劳累身体。形容公事繁忙。出处:唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。” 於 www.97su.cn -

#46.與「陋室銘」相關的成語,出自「陋室銘」的成語| 成語頻道

【典故出處】:唐劉禹錫《陋室銘》:「無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。」 【成語意思】:案牘:公文。辦理公文事物的勞累【通用拼音】:an du zhī lao 【拼音. 於 suntw.net -

#47.案牍劳形的意思 - 成语大全

拼音 àn dú láo xíng. 注音 ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄌㄠˊ ㄒ一ㄥˊ. 解释 文书劳累身体。形容公事繁忙。 出处 唐刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”. 於 chengyu.qianp.com -

#48.國家考試作文─得分技巧及寫作要領 - 第 275 頁 - Google 圖書結果

典故出處:東晉•謝靈運:〈石壁精舍還湖中作〉 17.心凝形釋, ... 無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。 ... 典故出處:北宋•歐陽修:《歐陽文忠公集•翰林侍讀學士右諫議 20. 於 books.google.com.tw -

#49.新北市立江翠國中108 學年度第二學期八年級國文科第三次段 ...

駕「ㄩヽ」. 6.「崗」位7. 忿「狷」 8. 言「ㄑ一ˋ」 9.偷「ㄑ一ㄝˋ」 10.「ㄐㄧㄥ」旗. 二、注釋:(10 題,一題2 分,共計20 分). 1. 斯是陋室2. 案牘「勞形」 3. 於 web.ctjh.ntpc.edu.tw -

#50.案牍劳形的意思 - 成语大全

案牍劳形 的意思解释,成语出处及示例. ... 案牍劳形. àn dú láo xíng 【成语解释】:文书劳累身体。形容公事繁忙。 【成语出自】:唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱 ... 於 chenyu.00cha.com -

#51.案牍劳形 - 古文学网

案牍劳形. 案牍劳形的拼音. àn dú láo xíng. 案牍劳形的意思. 文书劳累身体。形容公事繁忙。 案牍劳形的配图. 案牍劳形的出处. 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳, ... 於 www.gwx5.com -

#52.案牍劳形的意思、成语接龙

关键词:. 案牍劳形; 拼音: àn dú láo xíng. 频率: 生僻: 年代: 古代: 词性: 中性词: 结构: 主谓式. 解释: 案牍:公文;形:身体。文书公事劳累身体。 於 chengyu.xuenb.com -

#53.陋室銘

唯4 吾德馨5。苔痕上階綠6,草色入簾青7。談笑有鴻儒8,往來無白. 丁9。可以調素琴10,閱金經11。無絲竹之亂耳12,無案牘之勞形13。 南陽諸葛廬14,西蜀子雲亭15。 於 www.edb.gov.hk -

#54.成语大全- 案牍劳形[案牘勞形]的意思

拼音àn dú láo xíng. 注音ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄌㄠˊ ㄒ一ㄥˊ. 解释文书劳累身体。形容公事繁忙。 出处唐刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”. 於 renyushop.com -

#55.案牍劳形的近义词- 汉语字典 - 古诗句网

案牍劳形 的近义词有:日理万机,案牍之劳,案牍劳形[àn dú láo xíng]的解释:文书 ... 出处:: 明余继登《典故纪闻》第二卷:“朕日理万机,不敢斯须自逸,诚思天下大业 ... 於 39.105.200.49 -

#56.案牘勞形 - 成語大全

案牘勞形. 【拚音】 àn dú láo xíng. 【解釋】 文書勞累身體。形容公事繁忙。 【出處】 唐·劉禹錫《陋室銘》:“無案牘之勞形。” 【例子】. 【近義詞】 日理萬機. 於 big5.chengyudaquan.org -

#57.邱太三真心話 掀開法務部超級壓力鍋 - 財訊

邱太三真心話 掀開法務部超級壓力鍋. 2018/07/11 02:30. 文|. 、郭瓊俐. 案牘勞形的工作與政治壓力,邱太三都一肩扛起。(圖/陳俊松攝,以下同). 於 www.wealth.com.tw -

#58.案牘勞形- 教育百科

解釋: 案牘,指公事文書。「案牘勞形」形容因文書工作繁重而疲憊不堪。如:「他近來案牘勞形 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#59.成语大全之案牍劳形 - 汉语拼音

的拼音:. [ àn dú láo xíng ] ; 的释义:. 文书劳累身体。形容公事繁忙。 ; 的典故:. 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。” ; 的出处:. 查询无果。 ; 的近义词:. 数据 ... 於 www.hypy.com.cn -

#60.无丝竹之乱耳的丝竹是什么意思丝竹管弦,案牍劳形?-百科趣

2023-无丝竹之乱耳的丝竹是什么意思丝竹管弦,案牍劳形?,丝竹管弦,案牍劳形?无丝竹之乱耳,无案牍之劳形,意思是:没有奏乐的声音扰乱双耳, ... 於 www.baikequi.com -

#61.案牘勞形的意思 - 成語故事

成語. 案牘勞形. 成語讀音, àn dú láo xíng. 成語解釋, 案牘:公文;形:身體。文書公事勞累身體。形容公事繁重,纏繞身心。 常用程度, 生僻. 於 chengyu.game2.tw -

#62.康軒b4 第九課陋室銘國文科考試卷 - uSchoolnet

( )下列何者可以看出陋室銘作者當時未有官職,賦閒在家? (A)談笑有鴻儒(B)無案牘之勞形(C)可以調素琴,閱金經(D)斯是陋室。 ( )元暢學到「何陋之有」的「 ... 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#63.无丝竹乱耳无案牍劳形的意思-文言文-中考资讯 - 少儿编程网

无丝竹乱耳无案牍劳形的意思 · 没有弦管奏乐的声音扰乱耳朵,没有*府的公文使身体劳累。出自唐代刘禹锡的《陋室铭》。全文短短八十一字,作者借赞美陋室 ... 於 www.mayizhongjianmingongfuwu.com -

#64.案牍劳形- 成语词典 - 小字典

[成语]案牍劳形的基本释义:案牍:公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 ... 【出自】:唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 ... 案牍劳形的出处. 於 xiaozidian.com.cn -

#65.案牘勞形的出處、釋義、典故、近反義詞及例句用法- 成語知識

嘰哩咕嚕的詳細解釋:成語名稱:嘰哩咕嚕(jī lǐ gū lū)成語釋義:形容說話別人聽不清或不明白成語出處:清·李寶嘉《官場現形記》第一回:「老三還在那裡嘰 ... 於 ppfocus.com -

#66.哄堂|鄧志謨與晚明笑話①:童子之精怎麽就從童子屁股後面取 ...

... 自己動手校校看,看能不能逗逗平日裡案牘勞形的上班族笑一笑, ... 「出處不如聚處」的發言已經夠令人拍案了,令人不禁遐想那些孌童平時又是如何 ... 於 matters.town -

#67.案牍之劳 - 便民工具查询

近义词, 案牍劳形, 反义词. 感情色彩, 褒义词, 成语结构, 偏正式. 解释/意思/寓意, 案牍:公文。办理公文事物的劳累. 出处/来源, 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱 ... 於 tools.manmankan.com -

#68.案牍劳形的意思-英语翻译-成语出处

案牍 劳形成语解析、成语出处、英语翻译,案牍劳形近义词、反义词、繁体、拼音、造句等。案牍劳形:案牍:公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 於 www.chengyuji.cn -

#69.案牍劳形- 历史典故 - 国学大师

案牍劳形,历史典故:案牍劳形解释,故事案牍劳形来历意思与出处,历史典故,唐.刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”案牍:公文。后以“案牍劳形”指伏案办公 ... 於 m2.guoxuedashi.net -

#70.三折肱而成良醫- 翰林雲端學院

一本萬利女子無才便是德花信年華畫虎類犬如墮煙霧案牘勞形視民如傷咄咄怪事草菅人命囊空如洗中道而廢驢鳴犬吠敗宇頹垣罄其所有魚雁往返鑑往知來博學鴻儒. 於 www.ehanlin.com.tw -

#71.案牍劳形的意思 - 成语大全

成语, 案牍劳形. 拼音, àn dú láo xíng. 拼音缩写, adlx. 解释, 案牍公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 出处, 唐·刘禹锡《陋室铭》无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”. 於 chengyudaquan.negui.com -

#72.案牍的牍是什么意思 - 喜马拉雅

牍是古代写字用的木片或竹片,如《陋室铭》中的“无案牍之劳形” 於 m.ximalaya.com -

#73.案牘勞形的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

案牘 ,指公事文書。「案牘勞形」形容因文書工作繁重而疲憊不堪。如:「他近來案牘勞形,整個人都 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#74.案牍劳形- 成语大全

案牍劳形 的拼音:àn dú láo xíng ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 案牍劳形的解释:文书劳累身体。形容公事繁忙。 案牍劳形的来源:唐· ... 於 m.shangshiwen.com -

#75.忙碌成語

出处 :战国·庄周《庄子·至乐》:“夫贵者,夜以继日,思虑善否。. 形容一个人很忙碌的成语有:夜以继日、焚膏继晷、案牍劳形、日理万机、废寝忘食、 ... 於 lepalaiscreatif.fr -

#76.無案牘之勞形的之是什麼意思? - 劇多

意思是:沒有奏樂的聲音擾亂雙耳,沒有官府的公文使身體勞累。 ... 山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上階綠,草色入簾青 ... 於 www.juduo.cc -

#77.枯木逢春的成语由来 - BiliBili

案牍劳形 故事情节由来. 67 --. 2:15. App. 案牍劳形 故事情节由来. 请君入瓮故事由来 ... 项庄舞剑意在沛公故事 出处. 於 www.bilibili.com -

#78.案牘的牘的意思? - 雅瑪知識

案牘勞形 的意思. 案牘勞形. 編輯本段【成語】. 拼音:àn dú láo xíng. 解釋:案牘:公文。文書勞累身體。形容公事繁忙。 出處:唐·劉禹錫《陋室 ... 於 www.yamab2b.com -

#79.大葉大學97 學年度寒假轉學招生考試試題紙

孔子云:「何陋. 之有?」(劉禹錫,陋室銘). 31. 本文主旨在強調(A)人應該要會彈琴(B)人要衣裝,佛要金裝(C)山高水深,不如花香遠播(D)內在. 涵養最重要。 32. 「案牘勞形」意思 ... 於 journal.dyu.edu.tw -

#80.古文觀止--- 陋室銘

斯是陋室,惟吾德馨 詞解 。苔痕上階綠,草色入簾青;談笑有鴻儒 詞解 ,往來無白丁 詞解 。可以調素琴 詞解 ,閱金經;無絲竹之亂耳,無案牘 詞解 之勞形 詞解 。 於 www.rthk.hk -

#81.案牍劳形的反义词 - 乐乐课堂

[成语反义词] [成语解释]文书劳累身体。形容公事繁忙[成语出处]唐刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。” [成语用法]作宾语;形容公事繁忙[成语例句] ... 於 www.leleketang.com -

#82.成語詞典/案牘勞形 - 實用查詢

成語案牘勞形拼音為àn dú láo xíng、含義為文書勞累身體。形容公事繁忙。下面是更多案牘勞形注音、出處、舉例等内容。 於 tw.18dao.net -

#83.自在觀音怡養和@ 雪舫眼藏 - 隨意窩

網路時代蒐集資料,用不著案牘勞形,輕易就可找出其名稱出處。例如唐˙皮日休《五貺詩》序:「有桐廬養和一,怪形拳跼,坐若變去,謂之烏龍養和。」《新唐書˙李泌傳》: ... 於 blog.xuite.net -

#84.案牘勞形_百度百科

案牘勞形 ,漢語成語,拼音是àn dú láo xíng,意思是文書勞累身體,形容公事繁忙。出自《陋室銘》。 於 baike.baidu.hk -

#85.Jin國文陋室銘(1) - Quizizz

下列文句中,何者「未使用」借代修辭? 無絲竹之亂耳,無案牘之勞形. 苔痕上階綠 ... 於 quizizz.com -

#86.出自刘禹锡诗文的51个成语 - 人学研究

案牍劳形. 【释义】文书劳累身体。形容公事繁忙。 【出处】刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。” 2. 案牍之劳. 【释义】案牍:公文。 於 renxueyanjiu.com -

#87.典故,案牍劳形造句- 近义词 - 伤感的句子

读音. 成语意思, 文书劳累身体。形容公事繁忙。 成语出处, 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。” 成语典故. 反义词. 近义词. 成语造句 ... 於 g.sbkk8.com -

#88.与刘禹锡有关的成语 - 在线成语词典

释义: 案牍:公文。办理公文事物的劳累 出处: 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。” 八方风雨 读音: bā fāng fēng yǔ 释义: 八方:四方四隅的总称。 於 cy.5156edu.com -

#89.案牍劳形的解释 - 现代汉语词典

形容公事繁忙。 出处. 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。” ... 於 cidian.bmcx.com -

#90.案牍劳形的意思_拼音是什么_成语解释_造句_近义词 - 汉语大辞典

【拼音】: àn dú láo xíng. 【解释】: 案牍:公文。文书劳累身体。形容公事繁忙。 【出处】: 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。” 【举例造句】:. 於 www.hydcd.com -

#91."无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。"原文的意思及出处 - 做文学网

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。出自唐代刘禹锡的《陋室铭》,并提供无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。全诗原文意思翻译及赏析. 於 m.zuowenxue.com -

#92.有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上 ...

苔痕上階綠,草色入簾青。談笑有鴻儒,往來無白丁。可以調素琴,閱金經。無絲竹之亂耳,無 案牘 之 勞形 。, ... 於 www.youtube.com -

#93.案牘勞形造句 - 國語辭典

解釋指因公事繁多而十分疲憊(牘:書信、公文)。[例]他平日案牘勞形,因此積勞成疾。 案牘勞形詳細解釋. 案牘,指 ... 於 twdict.lookup.tw -

#94.【案牍劳形】意思_出处 - 手机成语词典

发音, àn dú láo xíng ; 释义, 文书劳累身体。形容公事繁忙。 ; 出处, 唐·刘禹锡《陋室铭》:“无案牍之劳形。” ; 示例 ; 近义词, 日理万机. 於 chengyu.t086.com -

#95.案牘勞形-阿摩線上測驗

出處 《三國志.先主傳》中劉備云:. 吾常身不離鞍,髀肉皆消。今不復騎,髀裏肉生。日月若馳,老將至矣,而功業不建,是以悲耳。 釋義 指悲嘆沒有建立功績的機會。 於 yamol.tw -

#96.2022案牘勞形造句-房地產相關影片討論,精選在Youtube上的 ...

形容公事繁忙。成语出处唐·刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”繁体写法案牘勞形案牍 ... 於 home.gotokeyword.com -

#97.細字・繫字- 81字<陋室銘>專用~美麗印章9X9=81格 - Facebook

可以調素琴,閱金經;無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。南陽諸葛廬,西蜀子雲亭。 ... 出處:劉禹錫<陋室銘> 道具:OSCOLABO四角方眼印章(KS001) 於 www.facebook.com -

#98.成语劳形苦心典故和寓意

劳形 苦心. 发音:láo xíng kǔ xīn. 身体疲劳,精神困乏。鲁迅《故事新编·非攻》:“劳形苦心,扶危济急,是贱人的东西,大人们不取的。” 劳形苦心典故出处. 於 www.ruyile.com