松山運動中心整修的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查 和李乾朗的 百年古蹟滄桑:臺灣建築保存紀事都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自田園城市 和典藏藝術家庭所出版 。

國立臺灣科技大學 建築系 施宣光、彭雲宏所指導 林木發的 永續商場空間再生之關鍵指標因素探討 (2020),提出松山運動中心整修關鍵因素是什麼,來自於永續、整修、室內設計、商場空間、德菲法、AHP。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系碩士學位EMBA在職進修專班 林義斌所指導 胡東宏的 圖書館創新空間用後評估之研究- 以新北市立圖書館三重南區分館為例 (2020),提出因為有 公共圖書館、圖書館翻轉、用後評估、創新的重點而找出了 松山運動中心整修的解答。

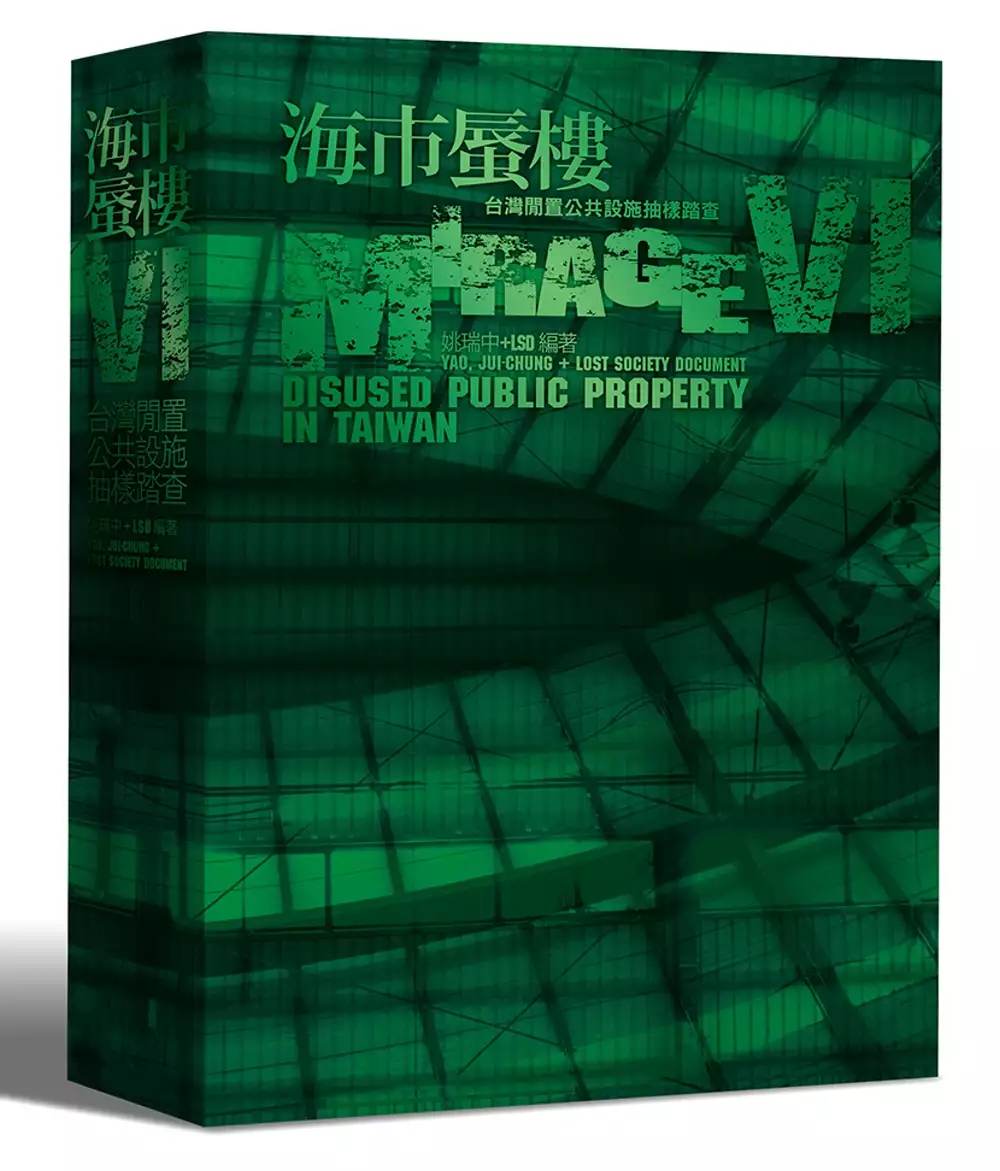

海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決松山運動中心整修 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第六集 由藝術家姚瑞中帶領「失落社會檔案室」之《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》藝術計畫,至今已揭露全台超過五百座閒置公共設施。2018年推出第六集,推翻了第五集出版時宣告不再出版的諾言,直指公共空間所面臨的問題,在政黨輪替後依舊未獲改善。 經過第三次政黨輪替後,新政府在上任將滿週年的2017年三月,編列了高達八千餘億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」,其不畏朝野論戰,短短四個月強行通過並迅速執行。因此《海市蜃樓》第六集即是對此項法案所衍生的議題,與現實中存在且尚未解決、正在活化,以及已活化之公共設施,進行新一輪的統整。

本集彙整115處完全閒置、低度使用、延宕開發以及解除列管與活化的閒置空間案例,包括由不當政策而導致的遊憩設施、工商園區、交通建設,以及在少子化等社會現狀下所產生的閒置學校⋯⋯除了提供公眾反思的參考之外,也促使尚在追尋未來的年輕學子,透過攝影與文字,開啓對家鄉及生活環境的省思。

永續商場空間再生之關鍵指標因素探討

為了解決松山運動中心整修 的問題,作者林木發 這樣論述:

在全球化時代,各國努力提高國家的工業與產業的競爭力與產值,提升競爭力是每個國家的挑戰。因此,台灣必須努力創新,增加產品附加價值,增強產業競爭力。這促進了台灣在全球化帶來的競爭中的生存。本研究確定了影響永續商場消費者意見的公共場所,以研究人與永續商場之間關係的意圖。台灣有許多歷史文化公園,已被淪落為閒置空間。這項研究將使歷史悠久的閒置創意園區成為永續購物園區。通過DAHP的研究方法,本研究將確定永續商場(文化購物中心)公共空間中的關鍵因素。此外,本研究還研究了在公共空間設計中產生文化感的關鍵因素。公眾與永續商場之間的關係具有多種國際性。

百年古蹟滄桑:臺灣建築保存紀事

為了解決松山運動中心整修 的問題,作者李乾朗 這樣論述:

台灣第一本完整記錄本國古蹟的歷史變遷、消失、新生與轉化的過程! 歷史建築學家李乾朗的首度回顧,數百年來台灣種族與社會的遷徙流變、統治者遞嬗對於時代建築的種種作為! 本書在述說著台灣古蹟長達數百年的故事,故事中所提到建築物有的消失了,也有的被指定為古蹟而保存下來,能保存的古蹟都值得好好珍惜,因為依佛教的講法,這些都是躲過劫數才能保存下來的建築。 ---李乾朗 全文先以近一百年來世界各國古蹟保存活動談起,再回頭追溯臺灣古蹟保存史。十九世紀末西洋傳教士

、荷蘭人統治時期的建築碉堡等,清朝治理時期興建的城垣、鐵路、機廠、穀倉等大型公共建設。再到日治時期,學者田野調查原住民房舍及繪圖出版記載,與同步興建神社和現代化建物(總督府、自來水利建設、礦場窯業…等)。 1945年國民政府來台,政治環境大改變,由於缺乏文化意識,很多古蹟遭受破壞而消失。直至70年代,鄉土文化藝術保存的意識抬頭,古蹟保存進而成為一種民粹運動和議題。尤其是林安泰古厝與都市計劃之間,是存、是廢、是移的爭論平衡,其中別收錄「古蹟仙」林衡道、建築教育學者漢寶德、藝術家席德進等人的聲援與事後的發酵。 1980年代之後,行政院文化建設委員會成立,文化資產保存法公布,18處一級古

蹟的選址、鑑定、和整修,台灣的古蹟保存運動開始步上了正軌。在國際及兩岸頻繁的文化交流下,台灣古蹟保存觀念及實務做法也逐漸有所提升。近年臺灣古蹟保存法的增修、實施如:「容積轉移」的獎勵,和對歷史建築的保存與整修古蹟觀念的調整,以及對於古文物復建、整修、材料、結構等技術性層面的科技現代化,皆有助於文化資產保存的實現。例如:剝皮寮古街的保存,松山菸廠文化園區轉型等成功案例。 古蹟保存與維護是普世價值的工作,保存公共性的古蹟也是一種社會公義。有人說「古蹟就是會說故事的建築」。無論是成人或兒童都喜歡聽故事,動人的故事可以引發豐富的想像力與創造力,而我們知道所有的故事情節要有建築背景。所以,文化資產

為文化建設之基礎,先民的文化遺產永遠是後人創造的根本。 作者簡介 李乾朗 1949年出生於臺北淡水 中國文化大學建築及都市設計系畢業 現職: 國立台灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所教授 中國文化大學建築系副教授 財團法人中華民俗藝術基金會董事 台北市開放空間文教基金會董事 主要工作: 主持古蹟調查研究計畫、發表研究報告 出席各級政府之古蹟評鑑會議或文化資產議題會議 撰述古建築、近代建築有關出版品 重要著作有: 《臺灣建築史》、《臺灣近代建築》、《臺灣建築閱覽》、《古蹟入門》、《臺灣古蹟建築圖解事典》、《臺灣古建

築二十講》、《巨匠神工》等書。 藝術特展: 2012年曾於臺北市中山堂舉辦古建築偵探的奇幻旅程──李乾朗建築手稿暨收藏展。 第一章 世界近百年來古蹟保存緣起與發展 西歐國家向外擴張殖民政策與帝國主義形成 拿破崙征埃及開啟考古學之發展 埃及學之進展帶動中東、遠東考古熱潮 法國與英國古蹟保存之相異觀點 古蹟保存觀點介乎法國、英國間之義大利派別 十九至二十世紀古蹟修復示範—巴特農神殿 建立世界維修古蹟重要共識之法則—雅典憲章 高棉吳哥窟的發現引發亞洲古文物熱潮 1964年聯合國教科文組織(UNESCO) 十九世紀末日本明治維新時期古蹟保存作法 開啟工業建築再利用之先例—奧塞美術館 19

72年聯合國UNESCO通過「世界遺產」公約 古蹟的真實性 第二章 1945年之前臺灣古蹟保護史略回顧 清代臺灣各府縣修志記載自然地理產物及重要祠廟衙署建築 清代對臺灣各地古蹟之紀錄文獻 清代遺留的方志文獻為今日考證古蹟重要資料 臺灣四口開埠通商外國探險家來臺 馬偕傳教士收集漢人及平埔族文物為私人博物館之始 1985年後日本對臺灣天然資源及原住民文化之調查 日治時期臺灣古蹟的移築保存和御遺蹟的訂定 1910至1930年間為臺灣廟宇建築技術高峰時期 日本學者對臺灣古蹟維護及相關著作出版的貢獻 日治時期五十年臺灣古蹟文化保存七階段 第三章 1950及1960無知破壞古蹟、缺乏文化意識的年代 省

政府下達通令毀滅日本遺留之神社文物、公家機關卻需仰賴日式宿舍 近百年來臺灣銅像實即政治史的忠實寫照 古蹟逐漸崩壞於無意識的不知不覺年代 日治時期所建寺廟仍能保持原始宗教功能 各主要城市之城門樓被當成廣告看板 臺南地方耆老努力收集文物、石碑於大南門外形成碑林 以宮殿建築取代臺閩建築形式—臺南延平郡王祠改建 古城牆因應時情改為軍事碉堡—臺北古城門樓改建 大時代的氛圍造成古蹟被無知地破壞 第四章 民俗藝術的先知先覺—林衡道與席德進 出身名門望族、家學淵源的林衡道 1970年代考察全臺各地民俗掌故與鄉土古建築 林衡道的影響力 林衡道對古蹟的觀點 1970年代泛臺灣文化關懷者 席德進之出身背景以及來臺

因緣 席德進的建築經驗 席德進相關著作 林衡道與席德進力保林安泰古厝終究失敗 第五章 1970年代鄉土文化保存發揚意識崛起,古蹟保存成為一種運動—林安泰古厝存、廢、移之爭論 1960年代末期開始意識到古蹟保存的重要性 林衡道為探討林安泰古厝藝術及文化價值之第一人 專業角度對林安泰古厝之評價 1950以及1960年代掀起現代主義文藝運動浪潮 國際化與科技化的省思並開始鼓吹地方性的傳統 鄉土意識的萌芽帶動臺灣古建築倍受重視 同一個時代不同的聲音 林安泰古厝保存失敗,但卻成為一個保存運動的議題 第六章 1980年代,文化建設委員會,執行古蹟指定政策與文化資產保存法公布施行之後的重要案例 1982

年行政院文化建設委員會成立 1982年5月公布文化資產保存法 文化資產保存法所包含之五大內容 1983年4月完成臺閩地區一級古蹟鑑定 執行古蹟保存相關措施 1986年整修淡水紅毛城與馬公天后宮 政治力介入古蹟保存—高雄左營鳳山舊城 使古蹟保存觀念產生轉變的重要指標—桃園神社 1980年代臺灣的古蹟保存運動逐漸步上正軌 第七章 1990年代古蹟保存在國際及兩岸交流中觀念之提昇 文建會進行國際交流並邀請大陸相關領域學者來臺交流 歷史價值遠高於科技價值及藝術價值之臺灣古蹟保存認同觀點 1992年文建會赴巴黎UNESCO及羅馬ICOMOS訪問 十三行遺址保存事件開啟臺灣對於本島地下文物的重視 古蹟的

保存仍舊敵不過工程建設—東和禪寺及曹洞宗別院 古蹟修復存在之技術性問題及研究對策 相鄰四周街區一併重視保存之案例—鹿港古街 成為公共建設犧牲品的臺北府城牆遺跡 第八章 歷史建築的保存與整修古蹟觀念的矛盾衝突 愈趨成熟的古蹟保存觀念 「古蹟」與「歷史建築」 未列入古蹟之有價值建築遭破壞及拆除 已列入古蹟之建築強行遭解除管制 古蹟之遷移與「易地保存」 「殘蹟保存」觀念—臺南億載金城 古蹟保存中「斷代」之定義—臺南大天后宮 古蹟「再利用」之限度—臺灣博物館 第九章 閒置空間再利用以及產業建築 1990年代出現「閒置空間再利用」以及「產業建築再利用」兩項課題 從清代至今日臺灣產業建築的發展與變遷

農業社會衍生出特有之產業建築型態 由水利工程以及窯礦業產生之重要產業建築類型 產業建築允許作更具彈性的使用 臺北剝皮寮古街之保存獲得成功 臺北鐵路機廠之保存與未來 第十章 近年古蹟保存法令的改進與修訂 劃定古蹟保存區,刊於古蹟完整保存 容積轉移概念 容積轉移計算方式 自費整修的成功案例—臺北保安宮 古蹟與周邊設施聯合成為文化園區—北大同文化園區計畫 臺北市都市發展局主導之優良案例—大稻埕保安街葉宅 2000年代文化資產保存法之修訂 歷史建築之保存較具彈性 第十一章 九二一大地震後古蹟保存觀念及技術性調整 大地震造成臺灣中部地區多處重要傳統建築嚴重損壞 中西式建築構造對抵抗地震力之比較 九二

一地震後霧峰林家之保存問題 古蹟保存對真實性的定義 妥善運用舊料進行古蹟修復工程 九二一地震後臺灣古蹟保存與修復觀念必須調整 冗長作業程序造成古蹟修復進度的延宕 三三一地震突顯古蹟修復在增加荷重方面帶來的問題—臺灣博物館 日趨成熟的古蹟修復技術—臺北賓館 第十二章 古蹟保存新思維 古蹟保存新思維 基於歷史情感之古蹟保存 結合教育資源之古蹟保存 帶動休閒文化之古蹟保存 連結地方產業之古蹟保存 文化景觀之保存 古蹟保存與維護是普世價值的工作,並且已經具有道德的標準及文明的意義,聯合國教科文組織鼓吹世界遺產之保護,並要求其周圍環境配合,為的是保護較為整體的人類文化遺產。同時

,近年各國又興起文化創意產業,文創產能節節升高。臺灣雖然也注意到這個問題,但起步太晚,人才也不足,政府官員的認識膚淺,所以成效不彰。究其主因,國家的文化預算太少,分配不均,少數人壟斷文化資產經費。而私人古蹟的配合意願不高,也是原因之一。從1970年代開始,我長期注意臺灣的古建築保存問題,期間經歷了彰化孔廟及臺北林安泰古宅保存發生爭議的事件,直到1981年行政院文化建設委員會成立,並接著促成「文化資產保存法」公布,臺灣的古蹟保存總算具備了法源,也開始編列一些預算進行初步的調查指定工作。 今天,在臺灣關心文化資產的人們,很容易可以取得相關資訊,包括被指定為古蹟或登錄為歷史建築及文化景觀的建物

之基本資料,大部分的古蹟經過整修之後,也開放給民眾參觀,如板橋林家花園或霧峰林宅。有些充實為博物館,如淡水紅毛城及蘆州李宅。事實上,被犧牲的古蹟數量遠遠高於這些成功的例子,再加上天災,如九二一地震之害,臺灣許多品質極高的古蹟大多消失殆盡,未能保存下來,將來的歷史必將批判我們這一代,批判這一代的無知與無能。 這本書以許多實例,淺顯的敘述當時保存的始末,文字內容係以我在2001年受師大溫振華教授之邀請,在師大人文教育研究中心開了一堂「臺灣古蹟保存」課程,每週三小時所用的講義發展而成,並請我的助理聽寫上課的錄音帶,我再補充修正文字,並重新安排章節,補上小標題,配上當時所用的幻燈片圖樣,因而這本

書仍可感到一種講稿的意味。幫忙的學生有邱于真、林欣樺、陳雅晴、蔡幸真等。文中先自近一百多年來世界各國,特別是歐美及日本的古蹟保存談起,再回頭追溯十九世紀末西洋傳教士、探險家來臺的初期調查。成果較紮實的是二十世紀初期日本殖民統治時期的調研,雖然日本學者運用科學的方法來研究臺灣的舊慣習俗,但畢竟無法跨越語言及文化的鴻溝,歸結起來,日治時期的調研於今讀起來,仍覺不夠深入。就以田中大作及藤島亥治郎所寫的臺灣建築研究,為1930年代的產物,但遠遠比不上同時期中國大陸的中國營造學社梁思成與劉敦楨之水準。 從1950、60至70年代,我舉了許多保存失敗的例子,更精確地說,當時根本沒有形成一個論辯的課題

,極少人意識到一個地區的古蹟與文化根源的密切關聯性,統治當局很怕有人正視臺灣文化根源及性質之論述,但又透過史蹟勘考活動來召喚青年學子的中國文化認同。其實何懼之有?我近三十年來研究臺灣的古建築,並不預設立場,讓古蹟自己發聲,來詮釋真實的歷史,才是智者之道。 本書最後幾章的內容也提到一些2000年以來的保存案例與相應措施,包括「文化資產保存法」之修訂及古蹟所在地容積移轉及獎勵的法令通過實施,多少皆有助於文化資產保存之實現。近年臺北市的保存數量節節升高,都市的歷史氣氛漸濃,空間品質亦提高,背後有不少民間的力量支撐,古蹟愛好人士自發性地組成團體,例如古蹟公益信託,將每個人平常的消費中捐出一點,集

合千人萬人的小額捐款,其意義遠大於一個富商個人的捐獻。文建會在2011年為了慶祝建國百年而在兩夜之間耗費二億多元,朝野交相指責,暴露出執政者將文化當成嘉年華會的幼稚心態。2012年文建會改制為文化部,更多官位是否能作更多有意義的事,有待檢驗。 文化是無所不在的事物,它是精神活動也是物質空間,並且兩者常常互相緊密結合;例如八家將與廟宇結合、表演藝術與劇場結合、藝術創作與文物古蹟結合等,它的經費遠遠少於核能電廠或石化廠房之投資,但它影響社會卻是既廣且久。文化資產為文化建設之基礎,先民的文化遺產永遠是後人創造的根本。 有人認為臺灣如果保存較多的古蹟及歷史建築,可能妨礙城鄉發展,事實上有識

之士早已提出來「保存才是最好的發展」觀念,因為環保節能減碳的目標與保存古蹟是相輔相成且互依的關係。再舉個例,市區中一座日式公家宿舍,如果保存下來並改為咖啡館,市民隨時可去,如果被拆除,改建為一座豪宅大樓,試問還有多少人能進去?保存公共性的古蹟也是一種社會公義,其理至為明顯。 古蹟是一種立體的書籍,當你打開它閱讀時,可能有隔閡,所以常要配合導覽人員解說,近年因得自歐洲之啟示,每年定九月第三週末為「認識古蹟日」,鼓勵人們親近古蹟,感受臺灣文化的深度與內涵,有人說「古蹟就是會說故事的建築」。事實上,無論成人或兒童都喜歡聽故事,動人的故事可以引發豐富的想像力與創造力,我們知道所有的故事情節要有建

築背景,因此,為了拍「賽德克巴萊」所建的林口霧社街,雖只是搭建出來的布景,仍然吸引成千上萬人去遊覽。 本書也是在述說著一篇長達數百年的故事,故事中所提到建築物有的消失了,也有的被指定為古蹟而保存下來,能保存的古蹟都值得好好珍惜,因為依佛教的講法,這些都是躲過劫數才能保存下來的建築。黃健敏先生力邀我寫一本有關臺灣古建築的書,我發覺坊間介紹古蹟藝術層面的書已不少了,反而是漫長的保護過程史較少,所以花了近兩年時間整理,並配上許多圖片,文字部分再由黃淑瑩同學總整理,其間內子淑英也提供許多意見。由於從講義轉成文章,內容謬誤之處必多,請讀者不吝指教。

─── 2014年2月 李乾朗 省政府通令毀滅日本遺留之神社文物、公家機關卻需仰賴日式宿舍二次世界大戰後不久,中國大陸國共內戰,國民政府兵敗撤退來臺灣,當時臺灣各級政府,從中央到地方,下達公文通令各縣市要消滅日本殖民統治餘毒。在生活面上,逐漸要求受日式教育的人民禁說日語,雖然官員仍沿用日本宿舍,許多在大陸歷經八年抗戰的人來臺,不得不住進日本宿舍並且體會「榻榻米」 ;卻在建築保存上,對於日本在臺建立的一百三十多座神社,僅留下二、三座改為忠烈祠,保存較完整者,僅有桃園神社、淡水神社以及嘉義神社,其他如臺北圓山臺灣神社則整座拆毀,其舊址改建為今日之圓

山大飯店;臺北建國中學前的建功神社也改為中央圖書館,並把神社改為覆琉璃瓦的中央圖書館,在當時確實也花了不少心思,但畢竟不倫不類。日本在臺灣的建設有相當大的一部分是日式宿舍,這些佔地頗大的日式宿舍極難拆除,而當時來臺的政府官員需要宿舍,任職於學校的教職員也有大量的住宿需求,例如當時臺灣大學的教授:沈剛伯、梁實秋、方東美、臺靜農等人皆住在溫州街、青田街、銅山街以及臨沂街的日式宿舍裡。近年被臺北市政府列入古蹟的臺灣經濟發展要人—李國鼎,其故居也是一棟木造的日式宿舍。國府要員在大陸深受日本侵凌,來臺後卻不得不仰賴日式房舍,顯露出一種歷史的無奈與諷刺。此外,當時也下達通令,要消除日本年號,連寺廟龍柱上刻

有明治、大正、昭和等字樣的落款皆要清除,許多寺廟只好將年號塗以水泥。

圖書館創新空間用後評估之研究- 以新北市立圖書館三重南區分館為例

為了解決松山運動中心整修 的問題,作者胡東宏 這樣論述:

時代的變遷,教育的普及,地方知識的殿堂,非公共圖書館莫屬。公共圖書館的功能涵括教育、資訊、文化、休閒、研究等面向,更擔當了社區活動與交流中心的重要角色。但時代的進步與人民生活水平的提高,圖書館的定位、角色與衍生功能,成了相關主管單位需要不斷思考的重要議題。圖書館原有的功能不會減少,但其隨著時代的變遷,必須更多延伸與發揮的功能,一直受到產、官、學、社等相關單位的注視。 本研究個案「新北市立圖書館三重南區分館」,於2015年正式成立使用,因場館老舊失修,經過2017年的重建整修,於2018年重新開幕。因為三重過去曾為臺灣黑膠產業重鎮,早年更是全臺影視產業核心,唱片廠數量位居全臺之冠

,也有眾多知名藝人、作曲家皆於三重發跡,使得三重在臺灣音樂史占有獨特的重要地位,本館結合在地特色,在重新整建時,以打造以黑膠為主題的特色,創新規劃與設計本館。本研究目的為瞭解公共圖書館創新空間及設備翻轉創新,以用後評估理論為主軸,探討使用者對於公共圖書館創新空間規劃的滿意度,期望對未來其它公共圖書館空間規劃提出相關建議。 本研究首以文獻梳理公共圖書館發展沿革、政府相關政策及圖書館創新翻轉意涵、運用與經營等。接續本研究以問卷調查方式,總共回收五百份有效問卷資料,利用SPSS(Statistical Package for the Social Science)統計套裝軟體進行資料分析。最後

綜整資料,本研究發現民眾對地方公共圖書館功能需求與使用情形,有持續增加的趨勢,且使用者對於圖書館內創新空間規劃使用,反應良好。本研究建議未來地方公共圖書館,應更多挖掘地方文史,以發展圖書館文化創新功能,且應更多發揮圖書館教育功能,邀請多元族群參與,以建構在地文化、知識與美學兼具的圖書館新天地。