日式傳統刺青推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘潘寫的 和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅 和EikoMarukoSinawer的 日本暴力政治:流氓、極道、國家主義者,影響近代日本百年發展的關鍵因素都 可以從中找到所需的評價。

另外網站英國男初體驗台灣傳統理髮「一條龍服務」讓他驚喊:見世面了也說明:那YouTuber Prozzie,帶英國朋友詹姆士體驗台灣傳統理髮,而店內除了理髮外,還提供修容、洗頭和采耳服務,價格 ... 總統大選&立委選戰現在進行式 總統 ...

這兩本書分別來自布克文化 和麥田所出版 。

最後網站台北-二十輪旅店(西門館)超值優惠方案則補充:優惠期間:自2023 年10 月14 日起兌換至2024 年01 月31 日,週一至週日適用平日 ... 不只融合西門町獨特藝文風華與時尚潮流,另有國際刺青藝術家駐館的刺青室,與西區最 ...

和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅

為了解決日式傳統刺青推薦 的問題,作者潘潘 這樣論述:

阿龍部長帶你走遊台灣, 重新看見台灣之美! 台灣,不是缺少美,而是缺少發現! 在擔任交通部長期間, 林佳龍是第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者, 也是最挺觀光業的交通部長,處處可見他對台灣觀光的用心。 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業, 本書讓阿龍帶你 發掘出台灣最美的角落與最美的故事。 旅遊產業大老重量級推薦(以下依姓氏筆畫排序) 王文傑|雄獅集團董事長 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 推薦

序(以下依姓氏筆畫排序) 台灣,不是缺少美,而是缺少發現 王文傑|雄獅集團董事長 回想起兩年多前,COVID-19疫情迅速擴散、衝擊全世界觀光產業。在最危急的關鍵時刻,當時的交通部最高長官林佳龍部長,迅速在一兩週內,針對觀光產業的困境,陸續推出紓困補償政策,從業人員的薪資補助、教育訓練到產業補貼,大家可以一起同甘共苦挺到今天,都要感謝林部長當初的洞察先機與當機立斷。 那段期間,出境旅遊全面熄火,雄獅旅遊也調回所有外派同仁。面對這場沒有硝煙味的戰爭,我開始思索,企業必須轉型、經營策略不得不改變,所以親自率領雄獅一級主管,進行超過45趟次的全台走透透考察,重新審視台灣這片土地。 困守台

灣,會發現台灣之美與台灣的好。觀光資源也比過去的想像豐富許多。這一點,甚至牽動雄獅在疫情後的營運模式。 各國陸續鬆綁邊境管制,觀光產業可望逐漸復甦。迎接疫後觀光市場,台灣應該從國家政策來思考,配合地緣經濟制定整體策略,打造亮眼的「觀光島」,從發展「首都觀光」開始。 台北,應當放眼國際,以亞洲格局、跨太平洋格局到國際格局,重新定義首都觀光圈,以「世界的台北 Global Taipei」的概念,樹立疫後觀光第一站!You are First Start! 首都觀光圈的範圍,應該以台北市信義區的101大樓作為地標,向四周輻散至台北市、新北市、桃園市、基隆市與宜蘭縣。 信義區,不僅是台

北人的跨世代記憶,更是全球旅客來到台北時的必遊景點,這裡包含著象徵摩登時尚的信義計畫區、蘊藏豐富人文歷史的松山文創園區,以及有大巨蛋一同參與的未來,若能全力發展,必定能提升台北的國際品牌地位。 推薦序 第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 台灣!Formosa!西元16世紀航海路過友人如此驚呼讚嘆!但,台灣的美,卻一直未能以國家戰略之姿,站上世界舞台! 台灣觀光產業以出境旅遊為主力,入境旅遊是這10年內才開始蓬勃發展,這當中又仰賴中國大陸觀光客為主,近來,兩岸政治的不穩定因素埋下極大變數,早在全球新冠疫情爆發前,台灣觀光產業結構早已鬆動,轉型勢

在必行。 林佳龍部長率先提出台灣戰略觀光政策,從觀光三支箭到「三觀」,以「觀光立國」、「觀光主流化」、到「觀光圈及產業聯盟」,從戰略到戰術,陸續帶領產業轉型,形塑台灣觀光王國形象。 「旅遊不只是觀光,更應該是體驗當地生活」,是讓我更進一步了解部長理念的契機,交通部與台灣觀光策略發展協會(DTTA)專案合作期間,見識部長對觀光產業的熱情與投入,是承諾也是行動。在我個人創業8年中,第一次看到願意把觀光當作國家戰略的先行者,而非作為政治口號。 此書,是台灣觀光轉型的成果發表。台灣,四面環海,一小時內可以從海岸到山嵐,各個角落充滿在地人文,陪同部長走遍全台多個觀光圈,拜訪地方創生團隊,從年

輕人返鄉、產業轉型、到二代接班,我們看到一群充滿熱情的台灣人,期待林佳龍部長帶領台灣站上世界舞台,讓「在地驕傲,全球知道」。 推薦序 最挺觀光業的交通部長 看得見對台灣觀光的用心 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 看到佳龍要出書,我很期待!因為我知道他是一個很懂得怎麼玩的人。 佳龍在擔任交通部長任內,被譽為「最挺觀光業的部長」,他將觀光做為重點工作項目,積極整合跨部會資源、優化旅遊環境,為業者四處奔走發聲,他的認真與拚勁,絕對是大家有目共睹。 當時交通部觀光局研擬《Taiwan Tourism 2030 台灣觀光政策白皮書》由我服務的台灣觀光協會承接,在研擬的過程中,也受到佳龍的大力支

持,他不僅肯定我們於白皮書中所提的「觀光立國」與「觀光主流化」發展願景, 也和觀光業保持密切互動,凝聚大家對旅遊發展的共同目標。 這幾年疫情影響了全球旅遊模式,從過去的多點觀光轉變為定點、精緻的深度體驗,也讓我們有更多機會發掘台灣美麗的風景、挖掘在地特色的寶藏。 佳龍將他這一年走訪台灣各個觀光圈,探索在地特色與生活記憶的連結集結精華在這本書裡。閱讀的過程中,會發現自己已經跟著他的腳步一起上山下海,在稻田間、在湛藍的大海旁,也深入部落與客庄,看見散布在各地的歷史軌跡,品茶、賞工藝、嘗美食,也會看見他的用心,還有台灣觀光的無限魅力,而這樣的魅力與感動, 值得我們盡心盡力完善觀光推廣工作,驕

傲地把台灣介紹給全世界。 台灣這個美麗的國家有說不完的故事,深度旅遊將為觀光發展開創嶄新的道路,歡迎全球的朋友來到這裡,慢慢地體驗,細細地品味, 一起來一場光合之旅。 推薦序 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 台灣觀光要成為真正的「發光產業」,領導者的高度與視角非常重要,「觀光立國」引領觀光產業本身(各面向)都要能自立自強。觀光是無法外移的產業,我們也許不能成為臺灣經濟的護國神山,但我們絕對是「台灣活力與民生」的重要指標,透過「觀光主流化」讓台灣的科技、醫療、農業、自行車、餐飲等各明星產業都能以觀光為平台、為載具,以「觀光圈」的區域跨業整合

建構共好共榮新生活。 雖然在這一波COVID-19 新冠肺炎疫情觀光產業遭受極大衝擊,「觀光三支箭」箭箭著靶,協助觀光產業度過一波又一波難關,也激發出業者的韌性,如何在艱困的環境中能夠成長,「Change」與智慧轉型策略也讓我們看到許多令人感動的實力。 台灣觀光資源雖然沒有人家強,但是我們夠深化、夠精緻! 台灣觀光產業雖然沒有人家大,但是我們夠熱情、重體驗! 台灣觀光預算雖然沒有人家多,但是我們有想法、展創意! Just do it. 做就對了! 台灣,必須隨著時代趨勢不斷地更新變革,「安心、安全」、「零接觸、智慧轉型」、「數位遊牧族」、強調「現在、當下與我」的幸福、「即興、療

癒旅行」、「屬於我的特別瞬間」等關鍵字在網際網路、社群飛舞,我們必須找到台灣自己的獨特性與優勢,這有賴最接地氣的部長、願意傾聽的部長、會自己回Line的部長、以智慧觀光創新思維的無任所大使做為城市與時代的領導者、台灣產業面向國際發展的總舵手,領航台灣,才能在如此高度競爭的觀光紅海市場中找到屬於臺灣的一線生機。 推薦序 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業! 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 我與林佳龍部長的緣分,起始於2019年由交通部主辦的「全國觀光政策發展會議」。在他登高一呼之下,上千名觀光界的產官學研代表齊聚,各自就政策制度、市場拓源、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿與遊樂業以

及景區資源整備等議題進行討論與建言,我亦受邀與會,共同擬定「Tourism 2030台灣觀光政策白皮書」。 其中令我印象最深刻的是,時任交通部長的他已經洞察到觀光立國的重要性,不遺餘力地推動觀光局改制升格為「交通觀光部」,並修改「觀光發展條例」為「觀光發展法」,以達成2030年國際來台旅客2千萬的目標,力拚全面提升觀光發展的層次。 時間推移至2020年初,隨著全球新冠疫情爆發,各國開始實施邊境封鎖。我判斷這次的疫情影響威力之大,絕非靠企業一己之力就能度過,政府的紓困措施也要超前部署才能穩住台灣。因此我做了這輩子從未做過的事,為了觀光產業向政府求救。 在晶華獨立董事高志尚的引薦下,我

當面向台灣觀光協會會長葉菊蘭說明產業危急狀況。3月9日,葉菊蘭召集各飯店負責人開會協商,當晚、她帶著我向林佳龍部長報告。部長除了迅速做出決策,行政院、國發會與總統府也都表達關切,快速通過紓困方案。 我心中深深感謝高董與葉會長的居中聯繫,更感激林部長與政府的及時雨,讓觀光業免於更嚴重的衝擊。晶華也因為有了第一波的政府補助,開啟轉型為學習性組織的契機,並且奠定後續發展「城市度假型酒店」的基礎,成為業界的楷模。 觀光所代表的意義並非只是表面上的送往迎來、短暫佇足。如同聯合國世界旅遊組織(World Tourism Organization)的釋義,觀光旅遊其實是全世界最永續發展的產業。這個行

業平等的廣納各階層員工,促進社會流動,更提供大量就業機會,對全球GDP的貢獻達百分之十。無論城市或鄉村,觀光也是與在地經濟連結最深、照顧到中小企業與個體戶,更是LGBT友善、性別平權,同時維護在地的商業、農業與文化遺跡。 林佳龍先生在擔任交通部首長時,就無時無刻關注觀光產業,並且洞察這個產業對於台灣未來永續發展的重要性。我認為台灣的觀光發展並不只侷限於觀光局的職掌與推動,因為它與國家的經濟、科技、外交、教育、文化發展等息息相關,牽涉面向之廣,是真正需要政府跨產業、跨部門協商合作的重點發展產業。若要達成「觀光立國」的目標,就應比照半導體或科技產業發展史,將觀光產業視為國家經濟重要發展的旗艦主

流產業,並予政府輔導與扶植,建構更健全、健康的上中下游產業鏈,進而帶動產業創新,創造國際競爭力。 我佩服林部長洞見觀瞻的格局與遠見,並且對於振興台灣觀光所做的努力與貢獻。更殷殷期盼政府能把握疫後這波旅遊黃金期、逐步將「觀光主流化」,必能促進台灣觀光產業的永續發展。 推薦序 發掘出台灣最美的角落與最美的故事 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 台灣從過去至今一直都是文化多元的移民社會,並且具備高度的包容性,而歷經族群的融合後,各地也發展出許多特有的文化。 近年,隨著社會的進步與發展,人口逐漸集中至大都市地區,尤其是青壯年人口,但台灣各地之產業、文化、景觀與生態仍是台灣多元發展動能的基

礎。因此政府大力推動地方創生,促進青年返鄉,希望藉由深植地方的DNA,促進在地永續以及公益共好等發展,讓在地文化能持續發揚光大,維繫我國永續發展根基。 近幾年,如同本書作者走訪各地,發掘當地的故事,本人也以國發會主委的身分訪視各縣市地方創生推動情形,從中看到各地青年對於家鄉的活力與熱情,都願意貢獻一己之力投入當地的發展。不論是活化當地舊有建築物,無償開辦課後輔導中心,提供資源教育偏鄉孩童;抑或是協助在地農業發展,協助農民與在地餐廳或食品工廠之間的媒合,讓全台能品嘗到真正的在地美食。 當然,青年返鄉也往往發生世代之間的磨合,青年的創新思維與家中長輩的傳統觀念彼此不同,但青年人仍舊憑藉著在

地深耕的認情,改變了家中長輩的想法。許許多多的故事,需透過實際的當地走訪,才能夠實際的了解並被發掘出來。 本書中,作者透過走訪各地,發掘出台灣最美的角落、以及最美的故事,讓讀者能更進一步透過書中介紹,了解當地文化故事。近年國內觀光產業因疫情的影響遭受衝擊,但是在觀光的建設以及文化的傳承仍持續進行、永不停止,期待在疫情之後,讀者能親自走訪各地,親身體驗在地景觀與文化風貌。

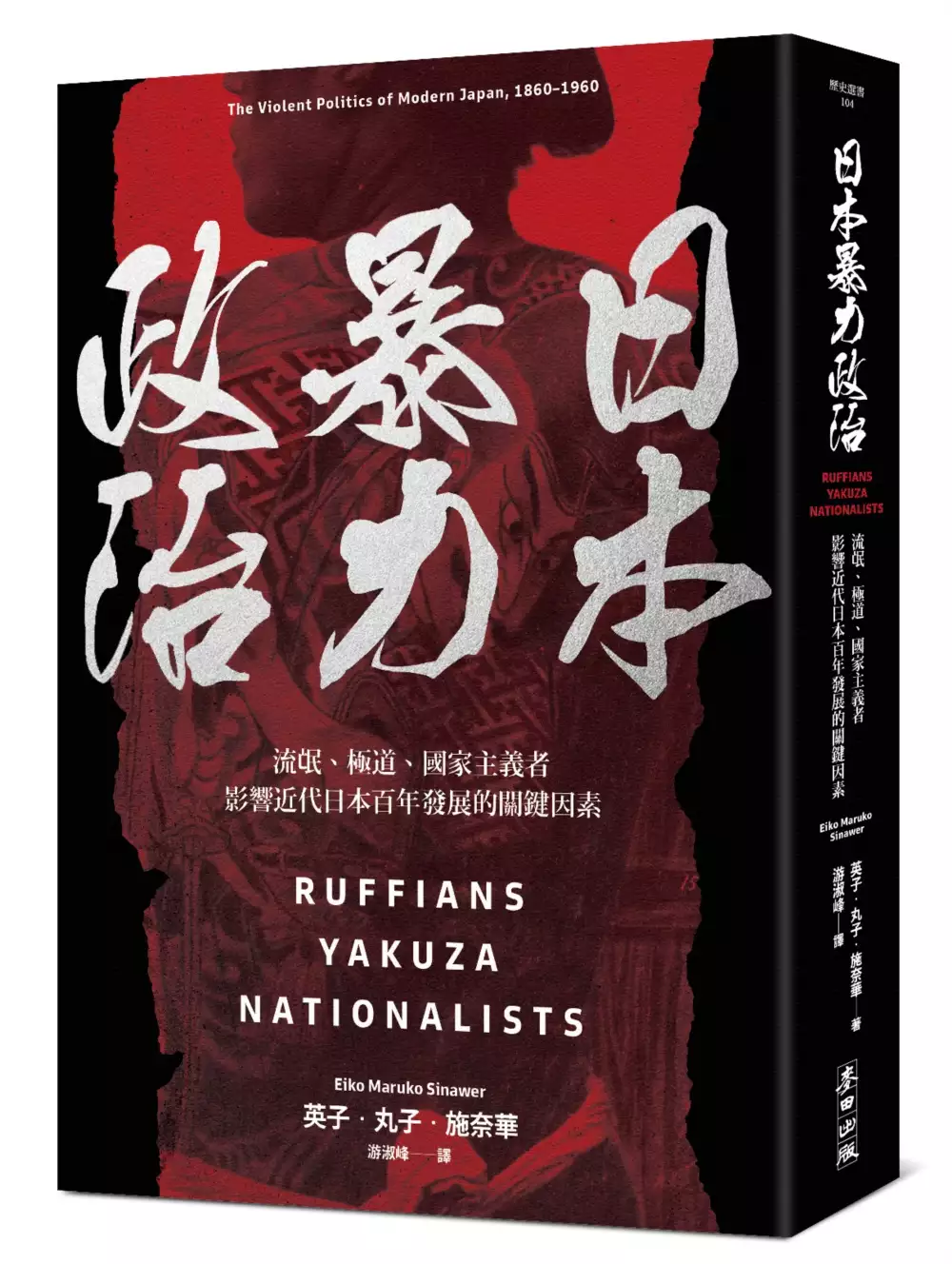

日本暴力政治:流氓、極道、國家主義者,影響近代日本百年發展的關鍵因素

為了解決日式傳統刺青推薦 的問題,作者EikoMarukoSinawer 這樣論述:

專業推薦/ 洪維揚 《幕末.維新史》系列作者 蔡亦竹 實踐大學應用日文系助理教授 胡煒權 日本國立一橋大學博士、日本史學者 「賭徒、流氓、暴徒與極道,在日本政治與政治風格上留下重要的印記,施奈華把這個故事說得娓娓動聽。」──《亞洲研究期刊》(Journal of Asian Studies) 「施奈華的重要論點──暴力是對日本民主本質發揮重大影響的一種系統性的、持續的政治特徵──在本書中的論述極具說服力。傾性強調日本近代史『光明面』的學派也許會發現這本書令他們困擾。而這可能是一件好事。」──《太平洋事務期刊》(Pacific Affairs)

「在這本重要著作中,施奈華極具說服力地主張,暴力,尤其是政治暴力,是日本德川時代至一九六○年代一股無所不在、極具影響力,而且幾乎是持續不間斷的勢力。」──《日本研究期刊》(Journal of Japanese Studie) 「這則描述日本的政治暴力如何在近代實踐組織化的生動歷史,展現了『暴力專家』如何以某種掩護方式,融入政治表現。傾向視日本為一個求同社會的歷史學者與政治學者,將可從施奈華的相反觀點中獲益。」──斯蒂芬•弗拉斯托斯(Stephen Vlastos),《現代的鏡子:現代日本被發明的傳統》(Mirror of Modernity, Invented Tradition of M

odern Japan)編輯 地下勢力如何與現實拉鉅打造出現代日本? 第一本從暴力角度探討日本政治發展歷史全書 暴力與民主之間的協商,是今日社會最重要的課題! 藉由將暴力放在日本政治史的中心,這本書試圖闡釋的是,「政治」往往比我們之前所理解的更危險、更暴力。日本的政治暴力這個籠統的主題,多年來鮮少被研究;當暴力這個主題被處理時,通常被放在社會或政治運動的框架裡,而且只被當成是其他政治現象的證據,不論是某種民主意識或右翼極端主義的浮現。長期以來,暴力極少被當成視為一種現象,加以檢視。 ▍暴力的種類和意圖 一般人想像中的「暴力分子」可能是美國電影中的「黑幫」,甚至有點電影中對黑幫老大的浪漫

想像。或是義大利「黑手黨」的組織犯罪。若提到日本的「極道」先想到的可能又是動漫裡刺青老大。每個人的想像不同,但本書想說明的是,暴力有這麼多種類和意圖,可能是追求民主草根運動中的暴力、可能是暗殺政治領袖;可能是一種形式,也可能是一種工具。都是本書所欲探討的主題。 ▍將暴力合理化的志士 江戶幕府末期,為了打倒江戶幕府而發起倒幕運動。當時被稱為志士的「下級武士」,成分想當多元,包括愛國之人與仇外的恐怖分子,他們主張「愛國主義」、「尊皇攘夷」的信念。明治時期的「志士」意識到,必須拋棄重建武士特權的希望,還要培養進步的眼光。因此,他們在明治維新與接下來的的日本政界扮演重要角色。 ▍博徒成為地方領袖

博徒是好賭之人,與志士不同的是,他們並非有關心國家社稷之心,而是被迫參與政治事務。因為其生活特性,大多是無宿之人。也因此沒有血緣關係的博徒們,常組成「一家」與地方打好關係,成為一方之霸。幕末時期,因為無力處理開國挑戰、加上財務困窘,幕府得與博徒合作、默許他們的暴力行為。甚至,開始成為幕府的武力提供者。 ▍從活躍分子到流氓的壯士 「壯士」一開始是指參與政治的年輕人,為了擴大人民的權力,開始參與自由民權運動的暴力事件。後來參與者陸續被逮捕並判刑。但是,這樣反而滋長暴力行為。各種限制製造出一群想要參與國家政治,卻被隔絕於正式政治過程的年輕人,而這些年輕人,因為無法正式參政而成為壯士,試圖利用暴力方

式表達他們的想法。 五○年代,當不祥的外國槍砲船出現在外海,近世的德川幕府政權受到威脅,國本開始動搖,而到了一八六○年代,更被來自對抗藩國的反抗刺客與軍隊擊潰。一八六八年德川幕府滅亡,被許多歷史學者描述成一個和平的過程,接著由明治天皇於一月宣布廢除舊秩序,最後一位德川征夷大將軍於也在四月讓出了首都。相較於腥風血雨的法國大革命,雖然日本在一八六八年的明治維新相對不流血,但不應該忘記的是,德川幕府的頑抗分子與明治天皇效忠者之間的內戰,一直持續到一八六九年六月底,造成成千上萬人死亡。從這個角度看來,新明治政府的建立,其實也是一種劇烈的斷裂。 近代日本的萌生,並未轉型成一個和平時代與紳士政治;相反地,

它催生了某種政治動盪,在接下來的一百年,以多種不同的形式延續下來。抗爭者在政治運動中轉向暴力,最早是一八七○與八○年代的自由民權運動;當時的參與運動者向明治藩閥施壓,要求制憲、成立議會,並且擴大政治參與。之後,在一九○五年簽署《樸茨茅斯條約》與一九一八年所謂「米騷動」的數年之間,成千上萬的民眾用實際攻擊國家象徵的方式,表達他們對某些政府政策的不滿。暴力在意識形態戰爭上,也是一個不穩定的因素,尤其是在俄國革命後的數十年,當不同旗幟的左翼──從無政府主義者到工會分子──與國家主義組織和一個緊張的國家產生衝撞的時候。自一八六○年代到一九二○年代期間,政治人物遭暗殺的事件時有所聞,但也許最著名的,是一

九三○年代企圖政變當中,當時軍中的年輕軍官雖然本身未能成功接管政府,但確實打通了軍人晉升、獲得政治權力的管道。 而穿插在這些暴力政治活動中間的,就是這本書的中心人物──流氓、極道,以及他們的族類。簡言之,他們是那些運用武力(或「肢體暴力」)的人,而且以他們的主要目的著稱:逞兇鬥狠。這些暴力專家(violence specialists),不只與讀日本史的學生熟悉的民眾抗議、暗殺、政變緊密相關;他們還施展一種較不為人知的暴力,超越這些事件爆發的時刻。他們的暴力行為──經常伴隨破壞行為、威脅、恐嚇的鬥毆與肉搏──與政治融合,顯現暴力並非單一事件現象,而是一種系統性的,而且是近代日本政治風貌根深蒂固

的元素。 本書也比較各國相似案例,也許最有意義的比較是日本與義大利之間的,因為這兩個國家都面臨過相似的歷史挑戰,而且後來繼續擁有相同的政治特點。如政治史學者理查•山謬爾斯(Richard Samuels)所評論的,這兩個國家自一八六○年代以來,都進行了「迎頭趕上」的運動,而且當他們都成為富裕的民主國家,享受法治與健康文明社會時,還繼續尋求「正常化」。 與我們關心的點更直接相關的是,日本與義大利都遭遇過法西斯主義,見證黑社會嚴重侵入他們的政治生活。同時也討論了美國與英國的政治暴力,這兩個國家經常被公認為民主模範。陳述這兩個國家也與暴力糾結,是為了重申,沒有一個民主國家能夠自暴力政治免疫,而且日本

不是單一或特別暴力的國家。 暴力與民主也許看似根本不相容,但這兩者往往緊密且不可避免地連結起來。在本書中,作者主張暴力早自日本開始實驗民主之初,就融入了近代日本政治的實踐中。當議會自一八九○年代開啟,衝突、鬥毆、破壞、威脅與恐嚇,很快成為日本政治中不可或缺的一部分。在往後的數十年間,由施奈華稱之為「暴力專家」所施展的肢體暴力,一直存在著──在街頭、在議事廳、在民眾抗議、在罷工行動中。這種系統性的暴力,最後與日本的民主政治達成妥協,導致一九三○年代軍國主義的興起。至於第二次世界大戰後,作者論述金錢如何勝出暴力,成為政治工具的新選擇。 總而言之,這是一段被歷史學者忽略的政治角色之歷史。藉由將暴力

專家從史學的黑暗角落拉出來,這本書揭露在很長的日本近代史中,暴力扮演一種系統化而且與政治勾結很深的角色。而我們也將發現一個既井然有序又狂暴粗野、既令人激動又令人驚恐,既高貴又殘酷的政治世界。

日式傳統刺青推薦的網路口碑排行榜

-

#1.COOL流行酷報NO.222 - 第 168 頁 - Google 圖書結果

... 刺青師彫昌、彫其、彫虎,一同展出刺青展,三位刺青師皆為日式傳統刺青,有的加入了美式風格、有的擅長古老技法手工刺青。購買PACK組有機會參加刺青活動抽獎,共有六名幸運 ... 於 books.google.com.tw -

#2.德正妹遭扒光遊街!DJ男友恐也被擄手機傳來「哈瑪斯恐怖 ...

以色列南部一場戶外音樂節7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」闖入攻擊,至少尋獲260具遺體。德國籍以色列裔刺青師夏妮(Shani Louk)遭哈瑪斯俘虜,被扒 ... 於 www.ettoday.net -

#3.英國男初體驗台灣傳統理髮「一條龍服務」讓他驚喊:見世面了

那YouTuber Prozzie,帶英國朋友詹姆士體驗台灣傳統理髮,而店內除了理髮外,還提供修容、洗頭和采耳服務,價格 ... 總統大選&立委選戰現在進行式 總統 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#4.台北-二十輪旅店(西門館)超值優惠方案

優惠期間:自2023 年10 月14 日起兌換至2024 年01 月31 日,週一至週日適用平日 ... 不只融合西門町獨特藝文風華與時尚潮流,另有國際刺青藝術家駐館的刺青室,與西區最 ... 於 www.gomaji.com -

#5.才負債3萬台幣回台!王彩樺突爆「毀約閃辭」實境節目背後 ...

這篇文章報導了綜藝節目《我們這一攤》的最新一集內容。該集節目主持人王彩樺、胡宇威和夏和熙從日本返台,緊接著前往台灣北港參加北港朝天宮迓媽祖 ... 於 star.setn.com -

#6.擔心刺下去醜一輩子?台北4 間高評價刺青店推薦

台北4 間高評價刺青店推薦,各種風格絕不踩雷! Rose Aug 14. 2019 ... 擅長美式New school、Old school、日式傳統、水彩潑墨和可愛風格為主,店內採現場預約制,想 ... 於 www.juksy.com -

#7.日式紋身- 優惠推薦- 2023年10月

新款熱銷刺青手搞#紋身器材刺魂手稿畫冊圖冊新老傳統古典藝妓般若滿背花臂線稿花胸. $299. 已售出9. 臺北市萬華區. 一件免運 優選好物 浮世繪布藝掛畫背景墻裝飾畫 ... 於 shopee.tw -

#8.日式刺青小圖 - quelquesmotsdam.fr

紋身店背景布青龍掛布裝飾掛毯刺青日式老傳統風格圖案直播牆布支日式刺青紋身圖案畫筆Procreate筆刷. Men Tattoos Arm Sleeve. Japanese Flower Tattoo. 於 quelquesmotsdam.fr -

#9.台北日式傳統刺青的推薦與評價,FACEBOOK、PINTEREST

關於台北日式傳統刺青在彫富刺青- Flower Tattoo - Pinterest 的評價; 關於台北日式傳統刺青在日式傳統刺青推薦的推薦與評價,DCARD、PTT、FACEBOOK 的評價; 關於台北日式 ... 於 destination.mediatagtw.com -

#10.#日式傳統刺青on Instagram. 日式刺青圖yur

... 日式傳統刺青, 刺青半甲價格, 日式傳統刺青小圖在2022年該注意什麼? 日式半甲刺青在2023的熱門. 2022年3月4日—. 刺青#纹身刺青#tattoo # 日式小图#花 ... 於 tlkpr.jabllonsky.pl -

#11.同級唯一縱置後驅ALL-NEW Mazda CX-60展開預售

ALL-NEW Mazda CX-60,不僅為同級唯一縱置引擎後輪驅動SUV,結合優雅細膩的日式造車工藝與全新進化的魂動設計,更首度將KPC 車身平衡控制與Large Product ... 於 www.nownews.com -

#12.為洗刷鯡魚罐頭「臭」名!俄羅斯太太出攤高雄市集祭出家鄉 ...

俄羅斯太太出攤高雄市集祭出家鄉傳統美味「鯡魚三明治」、幸福寓意「布林餅」. 發布時間:2023/10/14 07:50. 使用鯡魚罐頭製作的「鯡魚三明治」,是俄羅斯家庭餐桌上 ... 於 www.ftnn.com.tw -

#13.日式傳統

身上已經有七八個刺青了,這次找到了桃園的阿麵,很喜歡他那種有點獵奇的風格,刺完也很滿意,推薦桃園的朋友可以找他喔! 於 www.dcard.tw -

#14.日式傳統刺青推薦-推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看

陳盛忠在Facebook上關於日式傳統刺青推薦的文章與內容. 陳盛忠|k0938355152|Joe ink tattoo (忠墨紋身). By 陳盛忠. at 2020-06-16 18:48: ... 於 inf.gotokeyword.com -

#15.惡之極魅——日式刺青圖案大寶鑑(一)

那是因爲在日本有文身的通常都是日本黑幫組織成員。傳統上日本的文身是用來展示社會地位和在精神上有象徵式的保護作用。到了現在,這些文身成爲了犯罪 ... 於 ppfocus.com -

#16.【刺青大對決】5分鐘快速了解日式傳統刺青差異 ... - YouTube

新舊 日式傳統 到底有何區別啊!? 常常都搞到傻傻分不清讓有經驗的專業 刺青 師來幫你分析! (此片因為不知道為什麼被下架 所以重新上傳唷!) 於 www.youtube.com -

#17.簡世旻堅持日式老傳統刺青人體畫布微妙微肖

早期台灣刺青主要的文化資源,源自於日治時期所傳入,而日式紋身,圖形多半是龍、虎、鯉魚、五毒、鬼頭等日本傳統文身主題,或是浮世繪風格濃厚的大幅刺青 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#18.台中日式傳統刺青Instagram posts (photos and videos)

再看一次風景吧! #台中沅赫刺青#龍井沅赫刺青#台中日式傳統刺青#台中日式傳統刺青認領圖#豐原沅赫刺青#豐原刺青找沅赫#龍井刺青找沅赫#日式傳統包手#日式傳統版霧 ... 於 www.picuki.com -

#19.大阪日華親善議員連盟率團訪竹縣楊文科盼加強雙方交流

楊文科表示,新竹縣政府與大阪情誼深厚,2016年應永野孝男會長和永野耕平議員的邀請,曾組團前往岸和田市參訪交流,觀摩「日本傳統地車祭」,並多次參加 ... 於 www.nownews.com -

#20.Top 100件日式刺青圖- 2023年10月更新

紋身店背景布青龍掛布裝飾掛毯刺青日式老傳統風格圖案直播牆布. ¥. 31.9. 約SGD $6.05. 已售10+件. 收藏. 11評價 · Substance Painter亞洲日式東方刺青紋身貼圖SP中國 ... 於 world.taobao.com -

#21.薰衣草森林15項熱銷商品獲德國萊因TÜV碳中和國際認證

薰衣草森林集團今(11)日宣布,全場域熱銷產品從旅遊體驗、在地餐食到特色民宿,歷時一年三個月,共計15項標的商品獲德國萊... 於 udn.com -

#22.日式傳統手雕刺青全程刺針描繪圖騰

現代有不少人都喜歡刺青,在日本有一種傳統的刺青方式叫做手雕刺青,刺青師府使用傳統的刺針做為工具,上面沾滿染料,一針一針慢慢為客人描繪圖騰, ... 於 today.line.me -

#23.彫魂|日式傳統刺青|台北刺青(@horihun__taiwan__tattoo)

橘色刺青-彫魂|日式傳統刺青|台北刺青. Творец. 橘色刺青 Taiwan Taipei tattoo 週日固定休網路不報價 (完全預約制). 食's profile picture. 食. ⭐️刺青須知⭐️ ... 於 www.instagram.com -

#24.[獨立套房]精美裝潢多收納,類一房一廳,崇德昌平商圈

11,000元/月. 詳情; 屋況介紹; 周邊配套; 推薦. 優選好屋精美裝潢多收納,類一房一廳,崇 ... 7日上新. 1天前發佈,租到概率高. 還有1個選擇本房的理由. 屋況介紹. 許先生. 於 m.591.com.tw -

#25.女遭「裸屍遊街吐口水」!今證實為德國公民哈瑪斯堅稱

以色列昨(7)日遭到巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」全面攻擊,以色列也以 ... 刺青,竟與夏妮的刺青如出一轍。 雖然哈瑪斯堅稱,被羞辱的女屍是一位 ... 於 www.mobile01.com -

#26.日式刺青圖

從+張日式刺青圖案素材中選擇並以PNG,EPS,AI或PSD的格式下載。 最優惠價格·JAPAN SHISEI 日式傳統. 「OLD SCHOOL」復古美式風最早· 沒錯,相信大家都 ... 於 gitelestreillages.fr -

#27.這個給日本黑幫紋身的老頭,是最好的日式傳統刺青大師 - 壹讀

黑幫都有專用的刺青師,而其中一位被傳為山口組「御用刺青師」的,就是日本紋身界中的泰斗:. 雕佑西三代目 ... 在日本黑幫成員接受紋身就像是一場 ... 於 read01.com -

#28.新.餐.廳-揚秦跨足火鍋市場黃金雞湯〈涮金鍋〉開箱

... 選擇豐富多樣,上桌澎湃。圖/姚舜菜單上的〈雞生蠔〉又稱「牡蠣肉」,是雞大腿背後的兩塊小圓肉,只有在高級日式串燒店或燒鳥店供應。圖/姚舜... 於 wantrich.chinatimes.com -

#29.關於Tattoo刺青紋身日式新傳統以及老傳統篇

之前我對於刺青的影響是一些小混混紋的過肩龍滴血狼頭這些紋身但是後來經過我的了解和探究之後紋身也是有分風格的日式新傳統日式老傳統也有我心中認為的 ... 於 www.getit01.com -

#30.她「懷孕5個月」遭狠心趕出門!房東迷信「借死不借生」硬要退 ...

... 傳統上寧可借房子給人停喪,也不借給人生孩子。(相關報導:租房遇到漏水 ... 推薦,只吃丹丹漢堡太可惜啦. 本週最多人贊助文章. 本週 3 人贊助,累計 ... 於 www.storm.mg -

#31.#日式傳統刺青- Twitter 搜尋/ X

有關#日式傳統刺青的最新推文。看看人們在說些什麼並加入對話。 於 twitter.com -

#32.免費相關新聞報導第1頁

台北市一家迴轉壽司店今(13)日凌晨爆發衝突事件,2名刺青男及2名戴眼鏡男子因點「茶碗蒸」互看不順眼,雙方你來我往互嗆,最後甚至大打出手,演變成全武行,而其中 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#33.【2023大阪景點】Top15大阪旅遊必去景點推薦!好玩大阪一 ...

大阪景點推薦2023完成啦!大阪旅遊景點有哪些?大阪一日遊行程怎麼規劃?看這篇大阪必去景點攻略就對了。 日本環球影城、大阪城、心齋橋、海遊館、黑 ... 於 bobby.tw -

#34.日式傳統刺青的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD

日式傳統刺青 的推薦與評價,在FACEBOOK、DCARD、PINTEREST和KEN桑這樣回答,找日式傳統刺青在在FACEBOOK、DCARD、PINTEREST就來街頭潮牌網紅社群推薦指南,有KEN桑網紅 ... 於 chic.mediatagtw.com -

#35.日式传统图集|你以为我很凶,但我其实很可爱

日式传统 纹身可以说是东方刺青的最佳代表这是一种让广大“纹民”爱恨交加的风格纹好了欢天喜地, ... 成都店:. 春熙路西段78号劲浪体育9楼. 发布于2019-06-21 21:26. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.日式傳統刺青- Explore

explore #日式傳統刺青at Facebook. 於 www.facebook.com -

#37.日式刺青小圖 - dreamtraveler.fr

JAPAN SHISEI 日式傳統. 櫻花刺青圖鑑:20款經典/絕美櫻花刺青圖My Body Day. 日式刺青小圖. 日式傳統Dcard. 掌櫃推薦日式纹身通体手稿· 日式传统纹身手稿 ... 於 dreamtraveler.fr -

#38.日式傳統刺青

日式傳統刺青. 36,087 posts. Top posts. 36,087 posts. 感謝客人回傳復原照~下趟繼續🖊️ #台南刺青#台南 · 懂事的女孩知道大學就要來包手,而且觀念痕好還. 於 www.instagram.com -

#39.Top 100件日式傳統刺青- 2023年10月更新- Taobao

淘寶海外爲您精選了日式傳統刺青相關的182個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 綜合排序. 銷量優先. 包郵. 篩選. 於 world.taobao.com -

#40.赤馬紋身-台北板橋日式傳統紋身刺青推薦,台北板橋新

新北土城樹林日式傳統紋身刺青推薦『赤馬紋身』無論您想要什麼樣的紋身設計, 都能根據您的要求和想法進行設計和創作,確保您得到的是一件獨一無二的作品 ... 於 buzzdaily.tw -

#41.背景進行過程#日式傳統#日式傳統刺青#日式傳統刺青師#和彫 ...

2K 個讚,來自阿涼(@shenyintattoo) 的TikTok 影片:「背景進行過程# 日式傳統 # 日式傳統刺青 # 日式傳統刺青 師#和彫# 日式刺青 # 傳統刺青 #板霧 刺青 #宜蘭 ... 於 www.tiktok.com -

#42.草率之門即將打開,生猛的藝術創作者一年一度的出關時刻

... 式滑跤(Freudian Slip)的真心話, 潛意識沒有容量上限,潘朵拉的盒子 ... 最野性的藝術書盛事「草率季」(Taipei Art Book Fair)將於2023年11月3日在華山 ... 於 artemperor.tw -

#43.2023 草率季「一直滑下去」11 月登場!匯聚超過400 組創作者

一年一度最野性的藝術書盛事「草率季」(Taipei Art Book Fair)將於2023 年11 月3 日至5 日在華山1914 文化創意產業園區展開! ... 推薦創作者,確保每件 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#44.日式傳統紋身風格中的這些圖案,90%的人都沒見過!

那些你不一定了解的日式傳統刺青 · 2017-06-05. 日本紋身有著非常悠久的歷史 ... 在上次推薦的國內十大紋身師裡面,出乎意料的發現陳潔——丹青紋身師的投票 ... 於 kknews.cc -

#45.87 个日式傳統(全身手稿)參考圖点子

2021-12-8 - 在Pinterest 上探索品棋王的图板“日式傳統(全身手稿)參考圖”。 於 www.pinterest.com -

#46.台中夜市「漁人町星光市集」日本祭典氛圍!生魚片爽吃到 ...

台中魚市場前有一處佔地約700坪的露天場域,近期被打造為「台版築地市場」,融合台灣經典的夜市小吃傳統與日式 ... 日本太太手工店Photo from ... 於 girlstyle.com -

#47.【尖沙咀美食2023】22間尖沙咀餐廳推薦:日本餐廳、隱世美食

... 店,有大品牌,也有特色小店,囊括日本菜、台灣菜、泰國菜、中菜、西餐和Café等,不論你喜歡吃日式 ... 焰結合日本傳統刺青主題及創意食材配搭,成為尖沙咀最Hit 居酒屋! 於 www.elle.com.hk -

#48.想刺青不知道從哪開始?雙北10間人氣「刺青店」地圖

店內匯聚五位刺青師,也會不定期邀請國內外知名刺青師駐店,風格囊括了美式老學校、新美式與日式傳統等風格,想要哪種任君挑選。 於 www.gq.com.tw -

#49.高雄瑞隆店夾麵/收銀人員PT - 曾氏福建炒麵- 高雄市打工職缺

全台最大泰式連鎖餐飲亮色髮、刺青都不用擔心 無門檻 想打工就按下 ... 假日六日pt 7-13; 11-13點收店打烊可彈性排班其他時間可面議兼職需有餐飲 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#50.日式刺青圖案. 【台北西門町逛街地圖】11大好玩西門町景點一 ...

【台北西門町逛街地圖】11大好玩西門町景點一日遊&附近美食ne6bi. 刺青包手价格. 日式紋身- 優惠推薦- 2023年7月| 蝦皮購物台灣. 和风日式传统纹身 ... 於 jnhv.zmichelina.pl