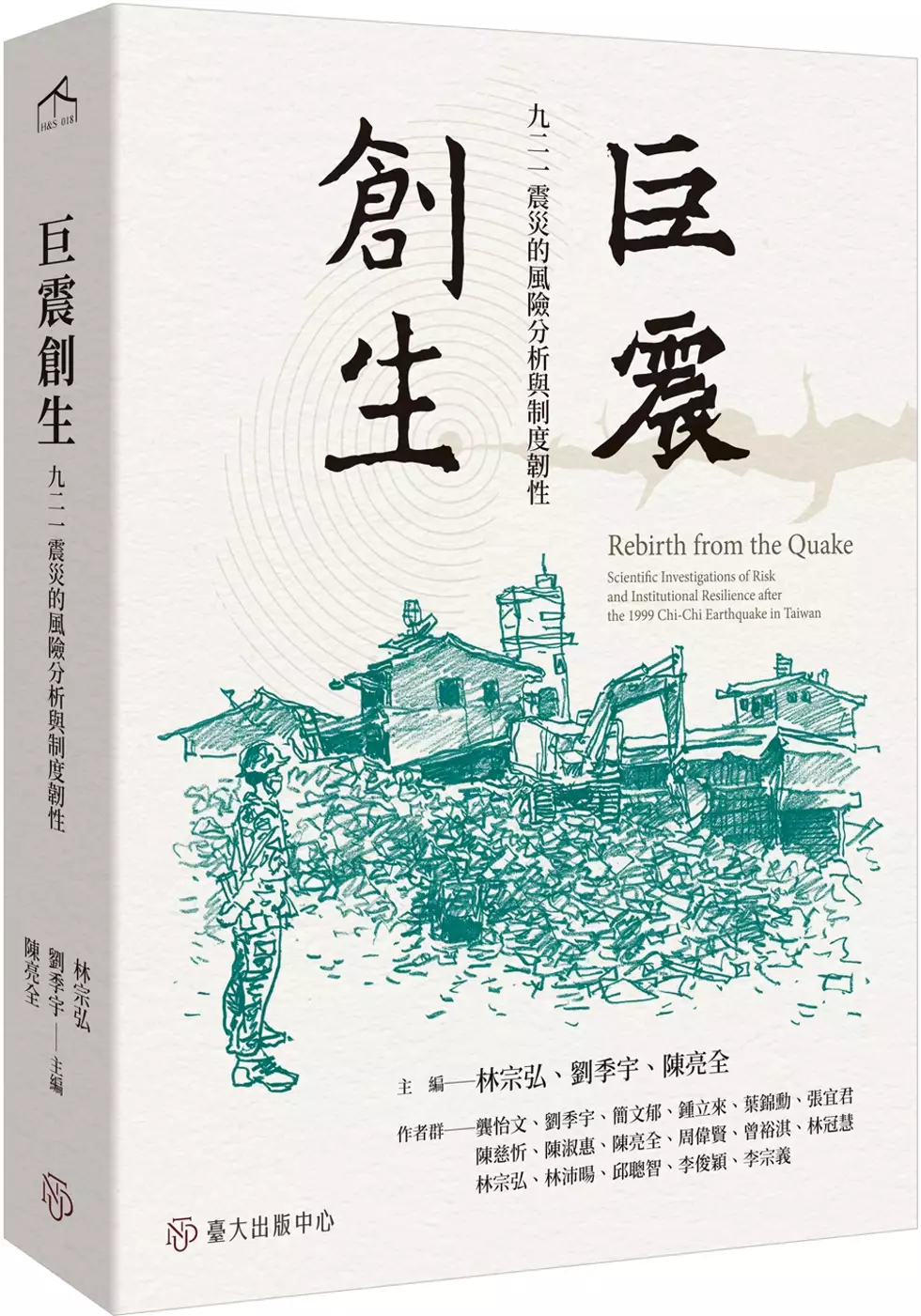

文化大學學習預警紀錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和王价巨,單信瑜,馬士元的 災害來了怎麼辦?學校的防災教育祕笈都 可以從中找到所需的評價。

另外網站富邦再度變陣于森旭失誤下二軍 - Yahoo奇摩運動也說明:【艾碧斯/綜合報導】富邦悍將又輸了,寫下中華職棒最慘紀錄。 ... 堅持到底」的態度,應用在學習木雕過程,一刻一劃準備為自己的人生開創出全新篇章。

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和五南所出版 。

國防大學 政治學系 馬振坤所指導 劉嘉霖的 中共太空科技發展對其軍事擴張之意涵 (2021),提出文化大學學習預警紀錄關鍵因素是什麼,來自於中國夢、強軍夢、制天權、太空科技。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 施正權所指導 曾明斌的 臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析 (2021),提出因為有 軟實力、海洋治理、海洋政策、海巡外交的重點而找出了 文化大學學習預警紀錄的解答。

最後網站因應梅雨鋒面來襲市長陳其邁視察治水工程及防汛整備工作則補充:文化大學 後山聚眾滋事 士林分局貫徹執行 安城專案 強勢執法 滋事者10餘人 ... 監控氣候狀況,透過水情應變系統配合降雨資訊作淹水預警研判,市府將與 ...

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決文化大學學習預警紀錄 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

中共太空科技發展對其軍事擴張之意涵

為了解決文化大學學習預警紀錄 的問題,作者劉嘉霖 這樣論述:

第一章 緒論第一節 研究動機與目的第二節 文獻回顧與探討第三節 採用理論第四節 研究方法與分析架構第二章 太空科技於現代戰爭之作用第一節 起步應用階段第二節 初步形成階段第三節 完善發展階段小結第三章 中共太空軍事戰略演變與發展第一節 作戰支援與空域之延伸第二節 整體軍事戰略納入太空領域第三節 戰略嚇阻與戰場主動權的發展重心小結第四章 中共太空武器化發展與其太空安全之依存關係第一節 太空武器化概念界定及發展進程第二節 太空武器化對中共太空安全的影響第三節 太空武器化對中共太空安全的威脅第四節 構建中共太空安全戰略體系小結第五章 中共太空科技運用於軍事行動中的作戰需求第一節 中共太空技術的軍事

應用思維與原則第二節 中共太空技術的軍事應用系統第三節 中共太空技術的軍事資訊支援應用小結第六章 中共太空科技對其軍事擴張之支撐第一節 戰略層級支撐第二節 戰術層級支撐第三節 戰鬥層級支撐第四節 中共太空科技對軍事擴張的功能分析小結第七章 結論壹、研究發現貳、後續研究建議參、政策建議肆、結語參考文獻

災害來了怎麼辦?學校的防災教育祕笈

為了解決文化大學學習預警紀錄 的問題,作者王价巨,單信瑜,馬士元 這樣論述:

災害管理領域透過探究人命傷亡而不斷更新觀念與知識;相較於其他領域,防災教育更要力求精準,沒有容錯的空間,也因此必須確保資訊的持續更新。 本書彙整近年來國際間的防災教育發展趨勢與團隊投入防災教育推動之經驗,希望藉由系統性梳理防災知識、觀念、做法與案例,讓大眾更了解防災教育之意涵與落實方法。第一章探討防災教育的角色、概念與內涵,從災害、災害風險到災害管理的基本概念,進而探討防災教育的定位;第二章著眼於防災教育與安全校園的國際策略,除了聯合國的校園安全總體架構,也探討如何整合CCA、DRR、SDGs,並簡述各國與臺灣的防災教育推動歷程;第三章聚焦於學校面對災害的必要災害管理作為;第四

章進一步探討不同學習階段的防災教育課程如何規劃與推動;第五章在前面幾章的基礎上,討論防災教育議題如何融入課程與活動設計。接續的三章則是包括法律、演習及避難收容因應的主題探討。 防災不是口號,自我保護是這塊土地上的每個人都必須具備的基本能力。一群人走得遠,期許能藉由臺灣第一本防災教育專書的出版,號召更多朋友一起投入防災教育這個值得努力的領域,透過深入理解「為什麼」,希望將災害管理知識與技能從校園進而擴散至家庭、社區與社會。

臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析

為了解決文化大學學習預警紀錄 的問題,作者曾明斌 這樣論述:

總統蔡英文女士於2019年3月21日至26日率領內閣成員至南太平洋邦交國進行國是訪問,並將此行取名為「海洋民主之旅」,以海洋與民主為主軸,拜訪大洋洲的友邦帛琉、諾魯及馬紹爾等國,以實際行動穩固邦交,並與前揭國家簽訂《海巡合作協定》(Coast Guard Agreement)。海巡署近年展現的海上執法與救難成果似乎正幫國家開啟另一扇大門,吸引其他國家的交流與合作,海巡外交(Coast Guard Diplomacy)也成為臺灣新的對外交流模式。海巡署對外所展現的吸引力,似乎與約瑟夫.奈伊(Joseph S. Nye Jr.)在80年代提出的軟實力(Soft Power)概念相契合,強調國家除

了能運用軍事與經濟等硬實力外,仍有其他能力足以影響其他國家決策,不論是議程的設定或國際建制的建立,藉由彼此均認同的價值與系統,達到權力運用的效果與影響力。在奈伊的研究中,認為軟實力主要源於文化、政治價值與外交政策,惟本研究認為除了前揭三種來源以外,隨著非傳統安全與全球治理的議題逐漸被國際社會重視,國家在海洋事務各種層面的卓越表現,將成為新的軟實力來源,本研究將其稱之為「海事軟實力」。本研究將以奈伊所建立的「軟實力」理論為基礎,輔以海洋意識與行動等要素,結合權力分析的概念,進行理論推導與修正,建立「海事軟實力」概念架構,並分析「海事軟實力」可能的權力資源與行動,建立相關的評估指標與方法,並以海巡

署為例進行實際操作。

文化大學學習預警紀錄的網路口碑排行榜

-

#1.玄奘大學學生學習預警輔導實施辦法

第一條玄奘大學(以下簡稱本校)為提升學生學習成效,對於學習狀況不佳學生,落實. 學習預警並加強學習輔導,特訂定「玄奘大學學生學習預警輔導實施辦法」(以. 於 www.hcu.edu.tw -

#2.國立嘉義大學95學年度第7次行政會議資料

國立嘉義大學96學年度第4次行政會議紀錄 ... 二、依據95年1月3日教務會議通過「國立嘉義大學學生學習成效預警實施要點」規定, ... 市之各項風俗文化、風景名勝等。 於 www.ncyu.edu.tw -

#3.富邦再度變陣于森旭失誤下二軍 - Yahoo奇摩運動

【艾碧斯/綜合報導】富邦悍將又輸了,寫下中華職棒最慘紀錄。 ... 堅持到底」的態度,應用在學習木雕過程,一刻一劃準備為自己的人生開創出全新篇章。 於 tw.sports.yahoo.com -

#4.因應梅雨鋒面來襲市長陳其邁視察治水工程及防汛整備工作

文化大學 後山聚眾滋事 士林分局貫徹執行 安城專案 強勢執法 滋事者10餘人 ... 監控氣候狀況,透過水情應變系統配合降雨資訊作淹水預警研判,市府將與 ... 於 news.pchome.com.tw -

#5.Home | 大葉大學學生資訊系統(Da-Yeh University)

110-2 資訊基本能力TQC校園考試報名開始囉!! 2022/03/22 · 《活動訊息》2022大葉大學「職虎迎薪‧耀葉未來」 ... 於 sis.dyu.edu.tw -

#6.中原大學教務處學生學習發展中心

❖ 期中預警導師需輔導時間:. • 大學部學生:期中考後第三週至期末考前一週。 • 畢業生:期中考後第三週至畢業考前一週。 ❖ 輔導紀錄填寫內容:包括與家長 ... 於 itouch.cycu.edu.tw -

#7.TIP使用說明

學習預警 訪談記錄(教務) ... 教研資訊使用手冊. 技術移轉維護. 學務資訊. 缺曠記錄查詢及預警 ... 班會紀錄上傳 · 學生請假查核 · 學生填答教學活動意見調查狀況查詢. 於 www.takming.edu.tw -

#8.成績-什麼是期中預警?

Your browser does not support JavaScript! 成績-什麼是期中預警? 請參照「學生學習輔導辦法」。 按此連結教務處網頁 ... 2020 國立東華大學臺灣文化學系. 於 ts.ndhu.edu.tw -

#9.教務工作特色 - 私立大德工商

為學校強化英語教學,提升學生基礎英文能力,本校特與環球科技大學應用外語系 ... 本校訂有學習預警制度實施要點,於每學期定期考察之後將成績統計分析提出於校務會報 ... 於 www.ddvs.ylc.edu.tw -

#10.國立臺北護理健康大學訪視學校 - 教務處

教卓學校:國立臺北護理健康大學 填表日期: 103 年10 月16 日 ... 導師建立學習預警和低成就輔導紀錄,並協助學生研提補救計劃、與授課教師及家長聯繫共同輔導學生。 於 daa.ukn.edu.tw -

#11.【日課務組】日間部『109-1』期末扣考(預警)名單 - 教務處

(3)本次扣考(預警)名單中的學生,如已依本校學生請假規定至生輔組辦理曠缺紀錄更正, 辦理完成的當天,請務必將線上點名註銷單影本乙份 ... 於 aa100.chihlee.edu.tw -

#12.中心人員- 學生心理諮商與輔導中心 - 國立彰化師範大學

學習預警 學生輔導業務暨內部控制(學習預警心理追蹤). 全校性學習輔導推廣活動 ... 學歷:文化大學心理輔導學系碩士班 ... 諮商師工作會議統籌、議程整理、紀錄. 於 ncuecounseling.ncue.edu.tw -

#13.中國文化大學103學年度教學助理講座預警TA培訓 - SlidePlayer

1 中國文化大學103學年度教學助理講座預警TA培訓:認識學習預警機制與輔導工作 報告人:教育系陳信助時間:2015/3/18(wed) 12:00-14:00 地點:大恩館8F 848 主辦單位: ... 於 slidesplayer.com -

#14.教務資源宣導 - 高雄醫學大學學生事務處

有成績紀錄,且學分數不會納入當學期平均成績計算。 ... 為照顧學生在學期中可能發生之學習適應問題,教務處自本學年 ... 校學務處關懷輔導. 學生學習預警與輔導(1/2) ... 於 osa.kmu.edu.tw -

#15.myNTU臺大人入口網 - 國立臺灣大學

學習 諮詢 · 期中教學意見調查 · 期末教學意見調查 · 優良教師問卷調查 ... 學習諮詢; 服務學習網; 開放式課程網; 教學期末成果報告繳交 ... 東南亞暨文化資源網. 於 my.ntu.edu.tw -

#16.中國文化大學103學年度第1學期期初教學助理訓練說明會

中國文化大學. 103學年度第1學期 ... 助學104系統:擔任TA之大學部或碩博同學將於此學期納入助學104,並限 ... 針對預警名單之同學進行學習資源需求追蹤及記錄。 於 documen.site -

#17.文化大學學習預警紀錄的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答

文化大學學習預警紀錄 的評價費用和推薦,的和這樣回答,找文化大學學習預警紀錄在的就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣回答. 於 edu.mediatagtw.com -

#18.南方暴雨北方寒,专家详解五月天气怎么了 - 中青在线

全国多地出现有历史纪录以来最冷5月上旬 ... 浙江、云南、四川等地出现暴雨、大暴雨,局地特大暴雨。13日上午10时,中央气象台继续发布暴雨黄色预警。 於 m.cyol.com -

#19.工廠裡人間國寶百歲漆藝家王清霜 - 新唐人亞太電視台

漆藝家王清霜(中)獲頒第41屆行政院文化獎,他與兒子王賢民(左)、王 ... 學院工藝科(現東京藝術大學)留學,成為台灣首批赴日留學的工藝家,他 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#20.家長帳號說明 - 中國文化大學資訊處

為了協助家長瞭解子女就學期間的學習狀況,特別設立了家長專區。希望藉由專區中的各樣資訊與功能,能夠讓家長隨時查詢學習的最新狀況,知曉相關的訊息。特別是學習預警紀錄 ... 於 cic.pccu.edu.tw -

#21.「逢甲預警」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

逢甲大學. ,落實期中預警,對學習成效不佳之學生,透過補救課程輔導、課業諮商、學習導師 ... 我的成績單; 期中預警紀錄; 預約榮譽小老師; 預選資料; 我的曾修課程; ... 於 1applehealth.com -

#22.教務處歡迎110學年度生力軍 - 國立臺南大學

大學 部學生申請轉系,應於每學年第2學期結束當週. 內至教務處提出申請。 ... 文化與自然資源學系. ○ 經營與管理學系 ... course課程網站學習預警通知關懷紀錄表」。 於 www.nutn.edu.tw -

#23.國立宜蘭大學教學發展中心

【高深分項二】111年度「自主學習成長學生社群」申請案核定通過名單公告囉!! ... 徵稿:2022教育部高教深耕計畫國際視野與多元文化暨相關英語文課程短篇教學論文發表會. 於 irc2.niu.edu.tw -

#24.預警通知在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

滿二十歲之學生,則視輔導紀錄表上學生是否簽名決定是否寄 ...其他問題- 中國文化大學學生選課資訊交流平臺- Google Siteshttps://www.pccu.edu.tw/calendar/old_calendar/ ... 於 historyslice.com -

#25.專家指:今夏或較去年涼爽但限水令依然重要

根據卑詩省河流預警中心數據,截至1月1日,除了歐肯納根,該省其他地區 ... 與此同時,卑詩大學環保科學係教授理查森(John Richardson)說,人口增長 ... 於 www.singtao.ca -

#26.維護受教權文大取消扣考制 - Taiwan News

中央社記者許秩維台北8日電)為維護學生受教權,文化大學近期在校務 ... 預警通知,當學生缺課時數接近1/3時,就會發信件提醒學生注意自身學習狀況。 於 www.taiwannews.com.tw -

#27.漁的大歷史: 大海如何滋養人類的文明? - Google 圖書結果

河水會溢出河岸,毫無預警便改變河道。 ... 史汀史特普是哥本哈根大學的動物學教授,他是研究遍布丹麥各地數百座史前貝塚的第一 ... 主的飲食通常與低文化水準有關。 於 books.google.com.tw -

#28.報告事項四、宣讀及確認105學年度第3次行 - 國立臺中教育大學 ...

國立臺中教育大學105 學年度第4 次行政會議紀錄 ... 二、確定上一次會議紀錄。 ... 案由:有關本校「學生課業學習預警及輔導實施要點」修正草案,提請討論。(提. 於 sec2020.ntcu.edu.tw -

#29.城新城意|千年名城有了百人“守护官” - 新闻频道

在这些名城守护官的带动下,越来越多人开展名城保护志愿服务,通过巡走记录、研究创作、社区营造等行动,共同守护广州历史文化遗产,守护城市记忆和乡愁 ... 於 news.dayoo.com -

#30.弘光科技大學

影音學習頻道webEnglish送好禮. 活動時間:111/5 ... 於 www.hk.edu.tw -

#31.台北市|文化大學|全職工作職缺/工作機會-2022年3月

想找更多的台北市|文化大學|全職相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... 心理、學習、職涯輔導、學習預警、導師計畫、學生事務、校友專案. 於 www.1111.com.tw -

#32.美股深度回调,终点在哪?|美联储|股市|熊市 - 网易

6 天前 — 道指本周走出了2020年以来的最佳单日表现和最大单日跌幅,纳指周线五连阴,为2012年来的最长周线连跌纪录,标普500开年来表现史上表现第四差,仅次 ... 於 www.163.com -

#33.AP端設定教師登錄期中預警日期設定web端學生期中預警查詢 ...

國立高雄應用科技大學《進修推廣處教務組》標準作業流程 ... 期中預警輔導紀錄表歸檔. 第3週. 第10週週一. 第12週. 第13至14週 ... 預警系統內登錄學習狀況. 於 ceed.kuas.edu.tw -

#34.專欄作家| 每日新聞 - 頭條日報

... 預測,一般只能在幾小時前發預警,而且香港基建質素佳,大雨帶來的風險相對. ... 為紀念香港回歸25周年,「香港八和會館」於西九文化區戲曲中心大 ... 於 hd.stheadline.com -

#35.高苑科大遭控血汗學工111學年禁招外籍生| 生活 - 中央社

民進黨立委范雲今天說,高苑科技大學菲律賓籍學生陳情指出,高苑的外籍生 ... 於4月中下旬與陳情學生於校外晤談後,無預警至學校查核並抽訪境外學生。 於 www.cna.com.tw -

#36.最新消息 - 慈濟大學教務處

2022/02/07 【實習機會】新北市政府文化局111年度暑期學生實習受理申請至3/31截止。 2022/02/07 1102學期第一周~二周上課防疫措施TCU COVID-19 Prevention Message (0207) ... 於 academic.tcu.edu.tw -

#37.學習預警 - 中國文化大學推廣教育部學輔中心

主要目的是期望透過機制之建立,能即早發現學生的學習問題,並協助解決問題,以提升學生學習成效。 學習預警實施方式 當學生缺課過多或期中成績不佳時,任課老師在iCAN勾選 ... 於 w3.sce.pccu.edu.tw -

#38.中央大學服務學習發展中心

完全使用手冊之預警名單操作說明.pdf 看完之後保證你從時數小白搖身一變,成為服學網大神! 校外公告. 2022-05-09. 函轉「臺北市政府核發志工榮譽卡結合臺北通APP ... 於 service-learning.ncu.edu.tw -

#39.文化大學學習預警紀錄 - 手搖飲社群資訊站

在文化大學學習預警紀錄這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者jerchc也提到原文:你不可不知的最新【線上英文家教推薦評比】全攻略|評價、費用、英語學習資源選擇 ... 於 drink.reviewiki.com -

#40.期中學習預警機制已啟動,同學可登入課輔系統查詢 - 虛擬校園

學習 預警機制是由學校和授課教師共同建立的學習支持網絡。 當授課教師對學生學習狀況提出預警時,學生可同步於iCAN查詢。 於 campus.sce.pccu.edu.tw -

#41.遠距教學課程設計與學習服務之個案探討: 以中國文化大學 ...

本文. 亦分享線上課程助教如何透過學習歷程監控、學習預警與主動關懷,降低學生在線上課程之輟. 課情況,協助達成教師預定之教學目標。另外,各項課外活動與訓練機制的建立 ... 於 ace.moe.edu.tw -

#42.評鑑項目與指標說明 - 學術單位自我評鑑專區

檢討、修訂自我定位、教育目標、發展計畫/策略執行成效的相關會議紀錄及文件。 ... 學生選課輔導、休退學輔導、學習預警、補救教學輔導措施等,及其執行紀錄。 於 tdc-oaa.nsysu.edu.tw -

#43.表單下載 - 國立臺北教育大學教學發展中心

高教深耕計畫 · 重大教學儀器設施補助 · 學習預警 · 教學意見回饋與支持系統 · 教師英語授課獎勵 · 補助教師校外研習或取得證照 · 教學助理 · 教學實務或教材教法研發 ... 於 ctld.ntue.edu.tw -

#44.遠安警方打掉一個利用信用卡為詐騙、賭博犯罪團伙提供洗錢 ...

通過技術手段盜取QQ號. 然後一人分飾「孩子」和「老師」. 給你上演一出. 「爸媽,我要好好學習. 報名XX培訓班. 可去清華大學做交換生. 於 read01.com -

#45.浙江舟山驚現異常天象 當地氣象局:或因港口船舶燈光折射散射

中國地質大學(武漢)空間物理研究團隊一位專家介紹,根據太陽和地磁活動觀測記錄顯示,當天地磁活動整體平靜,太陽活動也無顯著異常情況發生,基本排除因 ... 於 zj.people.com.cn -

#46.學生

注意事項. 1. 校友帳號請使用個人常用email。 2. 密碼長度最少8 碼,最多以16 碼為限。 3. 密碼不可設定為「身分證字號」或「學號」或「專區帳號」且不可包含「電子 ... 於 ap1.pccu.edu.tw -

#47.國立中正大學第120 次教務會議紀錄

一、為強化預警輔導措施,教務處自100 學年度起實施「預警輔導. 三聯單」措施。 ... 半數,且為助於校務與學習輔導資料之保存、分析與追蹤,以 ... 多元文化課程與教. 於 oaa.ccu.edu.tw -

#48.來充份瞭解同學們是如何透過本系統的使用, 落實自我的生涯 ...

獎記錄獎學金紀錄「競賽之錄|心得分享. 得獎紀錄 ... 我的名字是,在大學生活中,赛成获對寺塔的营任后 ... 透過個人作品的上傳,展現出文化學生在學習. 於 ap1.pccu.edu.tw -

#49.國立臺北商業大學教務處教務行政組作業程序說明表

目的透過扣考制度對學生作學習預警,提升學生素質培養學生認真向學之態度。 範圍本校日間學制(二技、四技及附設專科部學生). 權責單位. 教務處:缺曠課紀錄統計、扣考 ... 於 acad.ntub.edu.tw -

#50.圓夢助學學生學習輔導計畫

持續對於學習預警經濟或文化不利學生鼓勵專注參與補救教學進行密集的學習扶助。 ... 中華科技大學圓夢助學學生學習輔導辦法第二條第三條. 對於學習預警經濟不利學生 ... 於 ba.cust.edu.tw -

#51.張頓報導| 大紀元

追查中共病毒(武漢肺炎、新冠肺炎)起源的跨國團隊發現,武漢病毒研究所至少有15個數據庫無預警離線,禁止外部人員訪問。多名專家質疑中共在掩蓋疫情起源。 於 www.epochtimes.com -

#52.不滿新建垃圾轉運站花蓮吉安居民赴議會拉白布條抗議 - 好房網 ...

吉安樂齡學習中心揭牌 · 1900噸垃圾山吉安鄉臭死了 ... 備戰梅雨季高市土石流預警上線 · 冷氣師傅缺錢歪腦筋動到同行頭上監視器錄下竊行栽了 ... 於 news.housefun.com.tw -

#53.全国产业规模超万亿元工业互联网步入快速成长期

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林说。 发挥“5G+”倍增效应. 无人搬运车穿梭在车间搬取货物,智能机器人每8分钟锁完130颗 ... 於 news.cctv.cn -

#54.學生生活規範手冊 - 南投縣同德高中

伍、 同德高級中等學校學生學習預警制度實施要點------------------13 ... 格學生由任課教師填寫輔導紀錄;學分數逾所修學分數二分之一(含. )以上不及格學生由導師另行 ... 於 www.tdhs.ntct.edu.tw -

#55.香港“千王之王”郭安迪病逝曾为《赌神》等做赌术指导

1 天前 — 香港青年曾朗杰偕父征珠峰打破最年轻登顶港人纪录. 2022年05月12日17:24:02. 香港大学调整下学年收生安排 ... 如何看懂气象预警信号? 於 www.chinanews.com.cn -

#56.其他問題- 中國文化大學學生選課資訊交流平臺 - Google Sites

教學資源中心將統一發送學習預警輔導名單至各學系,導師亦可至資訊平台中掌握最新名單,並以「紅色旗幟」標明學生的預警類別。 於 sites.google.com -

#57.TUNGHAI UNIVERSITY-使用者專區 - 東海大學

本系統於2018年建置,提供線上虛擬學習和線下實體課堂的混合式學習等功能。 ... 教師彈性薪資申請)」、「專業證照補助」、「學生學習社群」之申請、審核與紀錄查詢。 於 cdn.thu.edu.tw -

#58.華梵大學教學卓越計畫

活動紀錄: ... 一)受張其昀先生之邀來台,在文化大學教書授課,創辦佛教文化研究所, ... 四)希望華梵園地不僅是提供師生教育和學習的地方,也是同仁可以修習、. 於 wwwold.hfu.edu.tw -

#59.文化大學校友成績查詢 - 職涯貼文懶人包

提供文化大學校友成績查詢相關文章,想要了解更多文大傑出校友、文化新傳歌手、 ... 查詢個人在校紀錄,包含學籍資料、課程及成績紀錄、榮譽及活動紀錄、學習預警紀錄 ... 於 jobtagtw.com -

#60.南華大學110 學年度第1 學期第1 次教務會議記錄

一、南華大學(以下簡本校)本. 校為提高教學品質,強化學生學. 科能力並改善學習成效,對學習. 低落學生於課餘時間實施課程補. 強輔導,訂定「南華大學學業成. 績預警暨 ... 於 nhuwebfile.nhu.edu.tw -

#61.一、目標、核心能力與課程設計

助學生解決課業與生活問題。另外,該校訂有「學生學習預警輔導辦. 法」,對學習困難學生進行輔導。 該系依據「中國文化大學全人學習護照實施辦法」,制度化課外. 於 www.heeact.edu.tw -

#62.鄭重提醒!這些人請於18日前返回並報告

除滯留外省、外地考生須於5月18日前返回考點所在地以外,考生在外期間及返回考點所在地市後須減少不必要的聚集和跨區流動,做好本地每日體溫測量、記錄並 ... 於 iinews.today -

#63.教學助理在- 中國文化大學互動學習平台| slideum.com

2.需於ilp.pccu.edu.tw(請以學生專區帳號密碼登入) 上傳兩次工作日誌與一次期末心得報告。 預警TA責任與業務(10類) 工作內容: 1.針對預警名單之同學進行學習資源需求追蹤 ... 於 slideum.com -

#64.佛光大學學習預警暨輔導辦法

佛光大學學習預警暨輔導辦法 ... 第2 條本辦法所稱學習狀況低落應予預警對象如下: ... 四)教務處須定期檢視輔導紀錄,並於期中考與期末考前一週通. 知未進行學習輔導 ... 於 academic.fgu.edu.tw -

#65.Ntu 成績

NTU aCARE學習預警暨輔導追蹤系統. 西元出生年月日. 2022-05-08. 試閘; NTU VDI; To view your 國立臺灣大學公告; 公告日期:111; ntu; 4; 臨場X光吸收光譜解析能源 ... 於 psicologiaedietetica.it -

#66.校友福利/服務 - 中國文化大學校友總會

校友在校紀錄查詢 ... 個人在校紀錄,包含學籍資料、課程及成績紀錄、榮譽及活動紀錄、學習預警紀錄及在校 ... 請參考中國文化大學推廣教育部開放校友免費上課暫行要點. 於 www.ccuaa.org.tw -

#67.台灣地震: 2022/5/13 14:04 南投縣信義鄉M3.6 最大震度1

111學年度的 大學 宿舍已登入完畢,2022/09會繼續地震記錄,2022/09~2023/06 ... 帝嘉科技-地震 预警 全方位技术服务提供商註1: 接收中國地震 預警 網資料。 於 www.youtube.com -

#68.學習預警紀錄 - 文化大學板 | Dcard

學習預警紀錄. 文化大學. 2021年10月20日08:28. 想請問各位學長姊跟同屆之前有看到學習預警紀錄就是可以看缺曠課的但我真的眼幹找不到在哪裡看有人可以告訴我到底在哪 ... 於 www.dcard.tw -

#69.展示項目

iSignal dashboard:利用iClass學習平台的紀錄進行分析,並提供學習預警資訊。 ... 千華數位微學程千華數位文化與淡江大學資訊處合作,獨家提供淡江大學教職員生公職、 ... 於 icsc2017.tku.edu.tw -

#70.期中預警 - 深卡

文化大學 中國文化大學女 ... 文化: 我很想回答妳啦可是我沒翹過課ㄌㄩㄝ:p ... 曠課一節課算兩小時只要缺課12小時就會寄可以直接去看學習預警那裡會寫. 於 tw.observer -

#71.在校生- 中華大學Chung Hua University

在校生_資訊服務. 郵件包裹查詢系統 · 註冊e化繳費 ; 在校生_學生學習. 學生學習歷程資訊系統 · 數位學習平台 ; 在校生_校園生活. 校園活動公告及報名系統 · 就貸/減免/弱勢 ... 於 www1.chu.edu.tw -

#72.一句话证明你是反诈民警 - 澎湃新闻

但是咱们是来学习的. 反诈知识要入脑入心. 才不辜负咱们蜀黍 ... 遇到了一件“尴尬”的事 民警接到反诈预警指令 ... 称其在就读大学期间. 於 www.thepaper.cn -

#73.目錄 - 學生事務處- 國立臺北護理健康大學

若該生有學習預警記錄,則於該生學習記錄. 上呈現『黃燈』或『紅燈』,請進入了解該生學習狀況:. 95. Page 90. 5.進入該生基本資料,呈現學生休復轉退學籍異動紀錄、身份 ... 於 student.ntunhs.edu.tw -

#74.輔大將廢除「雙二一」 學生不再因成績被退學 - 自由時報

根據輔仁大學11月25日舉行的教務會議紀錄指出,為鼓勵學生因學習成效不佳 ... 分之1不及格預警提醒機制,於學校輔導機制下,讓學生學習面對自我負責。 於 news.ltn.com.tw