我的訊息的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦廖信達寫的 在托嬰中心愛小孩:嬰幼兒專業托育實務 和詹姆斯.漢布林的 皮膚微生物群:護膚、細菌與肥皂,你所不知道的新科學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我訊息| 愛,要這樣說 - 倡導情緒教育- 蒲公英希望基金會也說明:為人父母雖然不能事事都陪伴著孩子、替孩子承擔,但能幫助孩子覺知、接納自我感受,化解心中的情緒,表現出正向的行為。 愛的溝通從「我」開始家是講「愛 ...

這兩本書分別來自群英出版有限公司 和紅樹林所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 劉慧雯所指導 張耕與的 韓粉不理性?後殖民狀態下的庶民認同敘事 (2020),提出我的訊息關鍵因素是什麼,來自於Facebook、韓粉、政治社群、後殖民、認同、他者、庶民、Chatterjee、文化混雜。

而第二篇論文實踐大學 建築設計學系碩士班 朱弘楠所指導 張詠甯的 水與歸零 (2019),提出因為有 消失、母體空間、控制、身體、水、場所、歸零的重點而找出了 我的訊息的解答。

最後網站只要三步驟,最簡單也最有效溝通術「我訊息」則補充:透過「我訊息⸥出發,表達出自己內心真正的想法,而不是用氣話去偽裝出自己的擔心與關心。一句話可以讓人哭,也可以讓人笑,有時候也會成為一段關係的劊子手,無論在伴侶、 ...

在托嬰中心愛小孩:嬰幼兒專業托育實務

為了解決我的訊息 的問題,作者廖信達 這樣論述:

本書以嬰幼兒為中心,從托育理念出發,特別強調在托嬰中心現場的實務實用性作法,提出一整套「在托嬰中心愛小孩」的策略與方法。其中包括了幾項具體可行的策略,例如:1托育環境的六項元素;2CHITS保育內容,它是照護(Care)、擁抱(Hug)、互動(Interaction)、教導(Teaching)與安全(Safety)的字母縮寫,而 CHITS 正代表著小孩、小幼苗或萌芽的涵意,也說明了嬰幼兒托育在保與育二項元素具體意義的落實;(3)托育人員協同合作的具體作法;(4)托育時間流程:同時反應托育人員協同合作、預備好的開放環境,及孩子生活自理能力三者的搭配,所能創造出來的托育品質流程。

我的訊息進入發燒排行的影片

詞曲 簡嘉彣/哈哈老師

歌詞

副歌

我受夠那些沒有妳的季節

我受夠那些你走之後沒有吻別

我受夠那些我明明我就已經改變

我受夠那些~

I miss the way u touch before

The way u make me smile

U break heart

And now u gone

我想念的是妳曾經每天都在我眼前

現在的妳卻突然憑空消失在我面前

不斷的改變我的習慣想讓妳沒抱怨

我只想當你的男友就算要花光我錢

是妳讓我了解如何在低潮學會了振作

吵架的我一定都是搶先第一個認錯

沒有妳的日子我到底該如何自己過

現在沒了動力沒有了妳也都變懶惰

我什麼沒有說 但內心很難過

發你走了那一夜我真的在家想很多

Homie都打給我 希望我快振作

不知不覺的眼淚留到清晨4點多

我每夜傳了訊息等著妳的LINE

他們都叫我不要傻傻留在這等待

但我相信總有一天妳會再次回來

看到我的訊息讓妳能心動的回來

副歌

我受夠那些沒有妳的季節

我受夠那些你走之後沒有吻別

我受夠那些我明明我就已經改變

我受夠那些~

I miss the way u touch before

The way u make me smile

U break heart

And now u gone

你離開我時我像被刀刺的痛

沒妳的世界比死亡還痛苦還難過

如果這世界能夠把我們送到宇宙

那我絕對不會拒絕的馬上的點頭

我只想要把妳抱緊 抱入我的懷裡

不會讓妳離開 離開走我的世界

不想有人介入 搶走了我的女人

開著車想載妳 載妳去環遊世界

我無法再承受這些沒妳的日子

就張開雙手擁抱著妳像在宣示

我愛妳別離開我不管多少日子

我希望最後你的身邊能有我的位子

副歌

我受夠那些沒有妳的季節

我受夠那些你走之後沒有吻別

我受夠那些我明明我就已經改變

我受夠那些~

I miss the way u touch before

The way u make me smile

U break heart

And now u gone

韓粉不理性?後殖民狀態下的庶民認同敘事

為了解決我的訊息 的問題,作者張耕與 這樣論述:

伴隨政治人物韓國瑜的競選活動,其支持者群體「韓粉」在「庶民」身分認同下集結凝聚,他們獨特的價值理念、行動與言談內容引出世代對立、攻擊媒體、假訊息等種種議題。由於面臨一種政治失語的邊緣化經驗,韓粉集結在從屬底層的位置上,利用社群媒體平台集體發聲。這種以指出被壓迫來重拾話語權的試圖,是在選舉發生時衝破日常生活的特出狀態,同時社群媒體上片段破碎的言談,和庶民研究(subaltern studies)及後殖民狀態下受壓迫者的諸多特性吻合。基於上述背景,本研究提出關於認同重構的問題,針對2020年總統大選前後的挺韓Facebook社團貼文進行論述分析。透過對社群貼文中人我區分和事實建構的敘事分析,後殖

民理論可以解析在新媒介環境底下形成的壓迫狀態。透過虛擬社群意識(SOVC)和庶民意識的對話,本研究歸納網路「政治社群」的論述特性,以及韓粉自主投入「回音式」的自我他者化,以基於「我」的訊息來源佔據發言位置,展現擬仿、混雜的語言特色和翻轉壓迫的慾望。同時,將「社群」作為庶民意識新的結構,也展現社群同溫層敘事言談中的解殖困境。

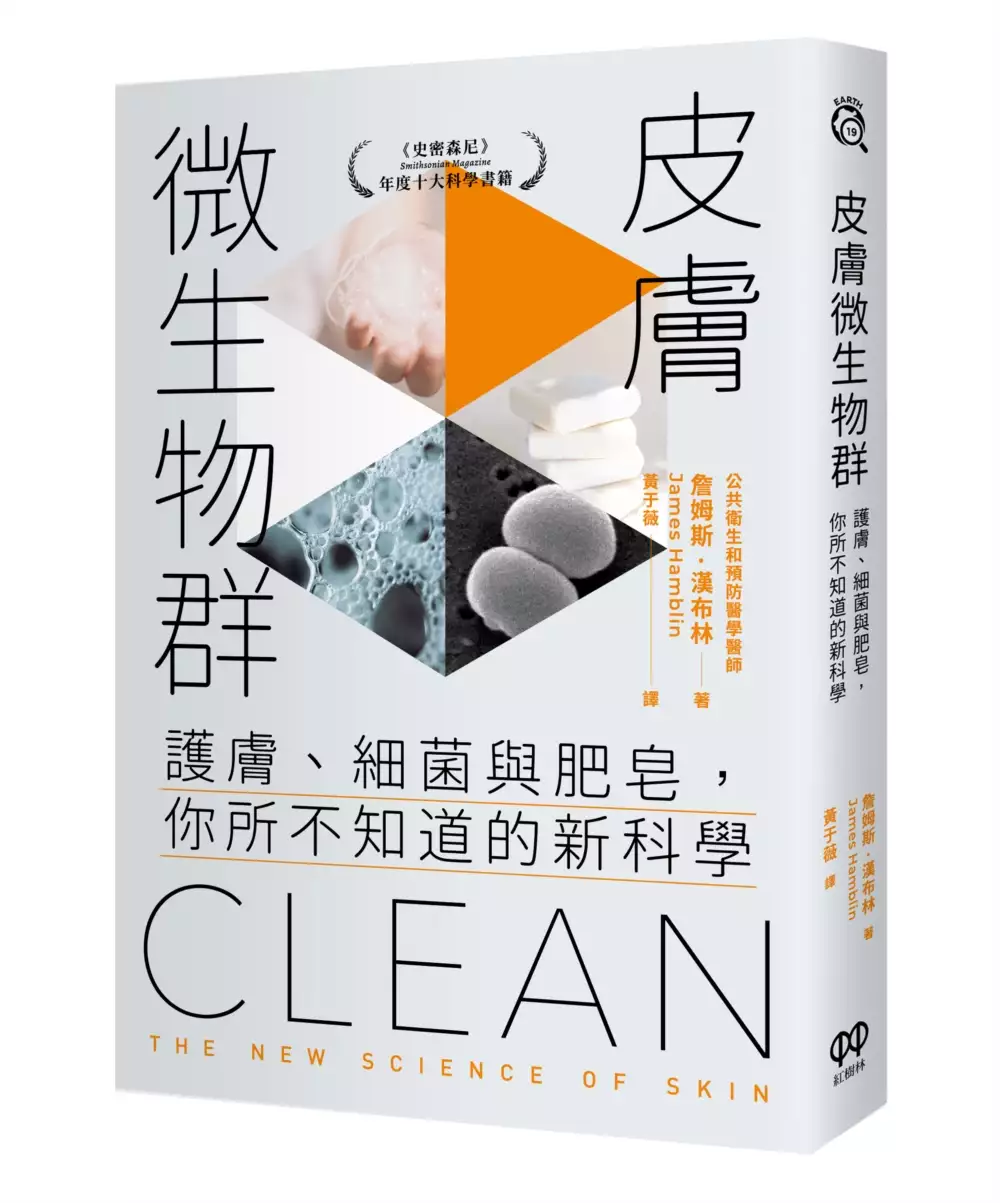

皮膚微生物群:護膚、細菌與肥皂,你所不知道的新科學

為了解決我的訊息 的問題,作者詹姆斯.漢布林 這樣論述:

《史密森尼》(Smithsonian Magazine)年度十大科學書籍 多乾淨才算是「乾淨」? 人類清潔的範圍和強度已來到前所未有的程度。 然而越來越多研究指出, 我們照顧皮膚的方式不只影響自己, 也與環境和微生物息息相關。 從19世紀的「肥皂潮」到現代的護膚產業,如今排列在我們浴室裡的瓶瓶罐罐,陣容比從前帝王的收藏品還要可觀。這些產品的定位大多不是奢侈品,而是必需品。這個主打幫人體抵禦外在世界的產業,已經成長到前所未有的規模。 同時,我們卻忽略了清潔行為對於皮膚表層微生物的影響。科學家才剛開始了解這些微生物是如何影響人體的各種作用,甚至與免疫系統的運作有關。 皮膚微生物群系促使我

們重新省思對肥皂和護膚的既有認知,以及為了追求身心健康所建立的日常習慣。皮膚和體表的微生物群系是人體與自然的交界處,可以算是我們的一部分,但又不完全是。隨著我們越來越了解這個複雜而多元的生態系,人類對於自身與環境的看法可能會完全改變。 一本好玩、有趣、可信的書。 —The New York Times Book Review 從健康角度出發的社會史。寫作通俗易懂,表達清晰,甚至帶有奇妙的驚喜。 —The Wall Street Journal 深入探討細菌學、社會規範及現代文化對我們身體的影響。 —Vanity Fair 詹姆斯.漢布林探索了人類逐漸著迷於「乾淨」的歷史,以及

龐大的產業如何點燃我們對擦洗每一吋肌膚的渴望。 —Smithsonian 透過廣泛的研究表明,清潔並非總是美德。 —Kirkus Reviews

水與歸零

為了解決我的訊息 的問題,作者張詠甯 這樣論述:

有多久,我們沒有讓身體給我的訊息而行動?當身體累得時候,告訴自己再撐一下就會達到更好的成就。當坐在電腦桌前,頭腦不斷思考著接下來要面對的事情,肩頸的壓力用心靈壓迫著身體,導致父親的身體裡充滿著醫院上上下下各個部門的藥。他說如果有天,他不能動時,就讓他離開,讓我開始想,這是生活嗎?城市裡,醫院是讓人治癒健康的地方,但醫院對很多人而言,是一個痛苦的過程,即使家人在一旁的陪伴,過程中的漫長與等待,卻也讓人疲乏。但在社會底下,我們背負著自我在社會上的定位,背負著各種角色所給予的責任及期望,身體在這些心靈的控制底下,逐漸忘記好好觀看與面對自己的身體。因此透過自身創傷經驗對於消失與母體空間理解的創作與衍

伸,描述一個能夠短暫逃離這個社會運行軌跡的場所經驗,使身體能透過液態的物質-水,存有意識的脫離實在世界,並讓身體藉由想像重新歸零,喚醒身體對於未來的可能性,以不一樣的視線面對這個世界。

我的訊息的網路口碑排行榜

-

#1.我的PAD 裡有火星人近視防治宣導活動

活動訊息. 活動訊息. 網頁功能. 列印內容[另開新視窗]; 注音. ::: 我的PAD 裡有火星人近視防治宣導活動. 本活動112年10月5日開跑. /001/Upload/684/relpic/10173/9052463 ... 於 health.gov.taipei -

#2.超業攻略:比銷售技巧更值得學的事 - Google 圖書結果

... 我是銷售老將,也會隨身攜帶我的小手冊,每當不知道下一位客戶在哪裡的時候,就翻開 ... 訊息,很可能成為下次拜訪時的話題,讓客戶感覺到你竟然記得他的事情,而對你留下好 ... 於 books.google.com.tw -

#3.我訊息| 愛,要這樣說 - 倡導情緒教育- 蒲公英希望基金會

為人父母雖然不能事事都陪伴著孩子、替孩子承擔,但能幫助孩子覺知、接納自我感受,化解心中的情緒,表現出正向的行為。 愛的溝通從「我」開始家是講「愛 ... 於 goodwords2016.dhf.org.tw -

#4.只要三步驟,最簡單也最有效溝通術「我訊息」

透過「我訊息⸥出發,表達出自己內心真正的想法,而不是用氣話去偽裝出自己的擔心與關心。一句話可以讓人哭,也可以讓人笑,有時候也會成為一段關係的劊子手,無論在伴侶、 ... 於 www.magicfamily.com.tw -

#5.經濟解釋 - 第 3 卷 - 第 177 頁 - Google 圖書結果

... 訊息(例如產品的市場調查) ,但生產的人見費用過高而不支付。這樣,訊息費用是不可以觀察到的。後來在交易費用的量度上,我知道只要能排列不同情況的訊息費用高低,就是 ... 於 books.google.com.tw -

#6.第八章溝通技術-「我訊息」 - COMMUNI-CATION - 痞客邦

「我訊息」的表達方式也是為你的感覺和思考負責任,陳述出在什麼情況下及為什麼你有這樣感覺,利用簡單的「我/何時/因為」這種類型的句子,明確表達出 ... 於 lovecyut.pixnet.net -

#7.《使用我訊息之練習》簡報

要點室整理我訊息之溝通技巧,透過學生之綜合活動支分組發表,觀察其學習成效。能專注聽並踴躍參與討論、能找出衝突情境中雙方所潛藏的各種情緒與感受、能運用講我 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#8.35.下列何者運用了「我-訊息」的溝通方法? (A)「你一直講話

教甄◇教育專業科目-國小題庫下載題庫 ; 最佳解! ; Yi-Ting Lin 高二上(2014/09/20) 「我訊息」的溝通方式所謂「我訊息」的溝通方式是指表達自己的意見和感受時包含了三要素 ... 於 yamol.tw -

#9.發瘋心理師on Instagram: "我訊息應該是很常聽見的諮商用語

2751 likes, 84 comments - psycho.counseling on July 12, 2020: "我訊息應該是很常聽見的諮商用語,但也是很常被誤用的技巧阿~ 許多人..." 於 www.instagram.com -

#10.超級親子溝通術- 善用「我」訊息| HESS何嘉仁國際幼兒園

建議有寶貝的父母可以善用「我」訊息表達自己的感受和想法,幫助寶貝理解你的感覺和情緒,強化溝通效能。以正向的「我」訊息表達,較能舒緩寶貝的害怕, ... 於 hess-preschool.com.tw -

#11.阿德勒學派溝通術》每次傳Line都快吵起來?3步驟「有溫度」 ...

我訊息 由「感受、事實以及期待」3個要素組成,詳細作法和舉例:我覺得……(我的感受)、因為……(客觀事實)、我希望……(具體建言),不論在面對面溝通,或 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#12.開始使用「訊息」應用程式

你可以使用「訊息」應用程式收發訊息、相片、語音訊息和影片。如果沒有這個應用程式,可以前往Google Play 下載。 將「訊息」設為預設訊息應用程式重要注意事項: 於 support.google.com -

#13.新北災訊E點通

E點通公告訊息|可查看E點通公告的重要訊息。 1_2. 2. 即時災訊. 於資訊版 ... 我知道了. 我知道了. 上一頁 上一頁 下一頁 下一頁. 關閉且今日不再顯示. 關閉後可於. 於 e.tpf.gov.tw -

#14.青春發言人|跟爸媽好好說話有可能嗎?試試「我訊息」

親子溝通技巧是許多大人小孩一輩子的課題,青春發言人這次在親子溝通影片中,進行一場我訊息的溝通練習,學著和緩表達自己內心想法,進而減少親子溝通中可能產生的 ... 於 www.ptskids.tw -

#15.Google 在地商家新增訊息功能,在Google 地圖上即時通訊!

一、Google 我的商家APP 下載,開啟訊息功能. Google 從2017 年開始就致力於讓使用者可以向在Google 我的商家上創立帳戶資料的店家使用 ... 於 www.design-hu.com -

#16.訊息歌詞彭佳慧※ Mojim.com

訊息 作詞:陳珊妮作曲:陳珊妮你說的天真你說的傷人談戀愛規則是我沒天份等你的訊息等你的訊息輕易虛擬熱情等你的訊息偷你的心情你的冷靜等你的訊息等你的訊息練習記憶 ... 於 mojim.com -

#17.家長童學- 使用「我」訊息

親子互動講究表達自己想法之餘又保持大家關係良好。如果家長想向孩子表達關注,又不想孩子覺得受到攻擊,可以考慮使用「我」訊息. 於 www.hkedcity.net -

#18.以色列家人全遭綁架! 妹妹傳最後訊息「恐怖分子在我房間裡」

住在特拉維夫(Tel Aviv)的21歲男子表示,他的家人全遭綁架,還收到妹妹傳的訊息,上面寫著「恐怖分子在我的房間裡」,讓他當場崩潰。 根據《天空新聞》 ... 於 www.ettoday.net -

#19.LINE突自動傳「我是死廢物」 刷一排詭異訊息!內行揭原因

查核中心採訪趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯表示,此類惡作劇連結可拿到用戶的姓名和照片外,還可以取得「傳送訊息至聊天室」的權限,這代表對方可以推播 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.勞動部勞工保險局全球資訊網-最新訊息

我的記事本 · 隱私權政策 · 政府網站資料開放宣告 · 資訊安全政策 · 網路安全保護 ... 爭議訊息澄清 · 爭議訊息澄清(歷史資料). 統計資料. 統計提要 · 統計 ... 於 www.bli.gov.tw -

#21.力特、先進光我自己會抱緊😘😘😘😘😘今天珮珮會長點從前說功 ...

... 訊息萬變,連我自己有時也難以抉擇,我根本沒你們想的那麽神。 我只是把我知道的,或者是我判斷的經驗陳述給大家,我只能說金錢在人性的前面是脆弱的 ... 於 www.cmoney.tw -

#22.如何匯出或刪除我的Skype資料?

深入瞭解如何移除立即訊息或刪除或清除交談。 若要從聊天匯出您的訊息和媒體:. 使用Microsoft 帳戶 來登錄匯出頁面。 選取可下載 ... 於 support.skype.com -

#23.林業保育署呼籲勿前往山區轄管森林育樂場域依氣象情資暫停開放

我是遊客 · 我是志工. ::: Language. 中文 English 日本語 한국어 關閉選單圖示 ... 重要訊息. 2023-10-03. 小犬颱風陸警發布,林業保育署呼籲勿前往山區轄管森林育樂 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#24.全支付

在全支付的合作店家,出示「我的付款碼」,掃一下就完成! 電子發票,自動存入 ... 以聊天訊息的形式保留與好友間的互動歷程,為你們紀錄生活中的美好回憶。 01. 轉帳 ... 於 www.pxpayplus.com -

#25.最有效最簡單溝通術,只要3步驟(薩提爾冰山理論必學) - YouTube

... 我訊息 溝通術就是說出感受說出具體期待簡單易學只有3步驟效果卻非常驚人 我訊息 是每個人都必學的溝通術公視影片(使用 我訊息 在親子溝通) https://www ... 於 www.youtube.com -

#26.數百名以色列人被綁架!全家淪人質…妹妹傳「最後訊息曝光 ...

... 我房間裡」。據最新消息,官方證實被擄走的人質除以色列公民外, ... 妹妹傳「最後訊息曝光」他崩潰喊:我什麼都不能做. 陳怡穎 + 追蹤 已追蹤. 於 www.storm.mg -

#27.幫助中心 - 交貨便

當我設定折價券時效時,為什麼會出錯誤訊息? 2022/08/23更新. 您可以檢查您所設定的「開始」、「結束」時間與「提前曝光時間」. 開始時間及提前曝光時間必須晚於設定當下 ... 於 myship.7-11.com.tw -

#28.5種戀愛階段的「撩人晚安訊息」秘技必收!從遠距離到穩交都 ...

談戀愛時比起直接說「晚安」,「我不想睡覺,因為會有七個小時不能和你說話。」這樣的撒嬌與暗示訊息更能打中男人的心!睡前的那片刻,就像是與自己的 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#29.我的聊天訊息未在Microsoft Teams 中載入

我的聊天訊息未在Microsoft Teams 中載入 ... 如果您在Teams 聊天清單中看不到最新的訊息或對話,以下是一些您可以嘗試的動作。 重新開機Teams 以強制重新整理。 在Windows ... 於 support.microsoft.com -

#30.繪本融入「我訊息」溝通策略的鷹架歷程

詳目顯示 ; 繪本融入「我訊息」溝通策略的鷹架歷程 · The Scaffolding Process of Integrating “I-Message” Communication Strategy with Picture Books Teaching · 施淑娟. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#31.雙贏溝通(下)「我訊息」溫和而堅定表達出自己想法

不夠精準的表達,往往是親子關係的殺手,我們以為對方了解我們的意思,但也許對方沒有接收到「我的行為會影響其他人」的訊息。 此外,當我們用了情緒的 ... 於 vocus.cc -

#32.臺灣之星的訊息讓我安心

臺灣之星的訊息讓我安心- 今天早上收到的簡訊,讓我感到非常的溫馨,台灣之星的訊號一直以來在我的工作地或者是住家附近以及外地旅遊的時候都能夠得到 ... 於 www.mobile01.com -

#33.Google 商家檔案- 在Google 上刊登商家資訊

你隨時可以暫停傳送訊息,或建立自動回覆訊息。 張貼常見問題解答. 預先列出實用的 ... 「我常詢問顧客是從哪裡找到我們,而通常他們都回覆我:『是因為你的Google 商家 ... 於 www.google.com -

#34.犢月刊-NO.50 - Google 圖書結果

犢編輯部. 過翻個白眼:我才不在乎老師怎麼看我呢。然而,對於弱勢學生,特別是那些 ... 訊息裡,結合老師的期許,以及肯定學生具備達成期望的能力,實驗組的便利貼上,是 ... 於 books.google.com.tw -

#35.我訊息」溫和而堅定表達出自己想法

延續上週與大家分享之「讓孩子願意聽進去的,超強「三明治說話術」先肯定,再建議」一文,本週與大家分享「讓孩子願意聽進去的超強溝通術:「我訊息」 ... 於 www.pon-pon.com.tw -

#36.我的訊息傳不出去

我的訊息 傳不出去. 先別驚慌,我們知道這樣很討厭,不過聊天的問題都不會維持太久 ... 再次回到App 後,試著重新傳送訊息。 iOS: 點選傳送失敗訊息旁的紅色驚嘆號 ... 於 www.help.tinder.com -

#37.私訊| TikTok 說明中心

為什麼我不能傳送或接收私訊. 如果你無法在TikTok 上傳送或接收私訊,可能是因為你的內容或訊息已遭到標幟或舉報 ... 於 support.tiktok.com -

#38.我的政府一站通個人服務全集中

「我的帳單」—你可查看部分政府帳單戶口,例如學生貸款帳戶和差餉及/或地租帳戶,及繳款。 「我的訊息」—你可查看我的政府一站通及各「簡易登入」網上服務所發出的訊息 ... 於 www.gov.hk -

#39.臺北大眾捷運股份有限公司

新聞稿 · 捷運搶先報 · 活動訊息 · 聯絡我們 · 票價及乘車時間 · 台北捷運Go APP下載 · 生活事業 · 臺北小巨蛋. 於 www.metro.taipei -

#40.溝通時,覺察我是如何接受與傳遞訊息

作者:陸思如. . 週末假日,我總喜歡與家人去步道,感受在大自然中悠閒走走的放鬆與自在.. 那天,一隻小灰蝶完全不怕生的停在我和家人的手上,一方面吸吮著鹽分, ... 於 www.reangel.com -

#41.孩子口中「我可以...嗎?」隱藏的訊息

為什麼孩子會尋求大人的同意?其背後很可能是成年人告訴孩子“你不能這樣做”。一旦孩子能做什麼或不能做什麼的權力掌握在成人手上時,在因果關係或是 ... 於 www.guidedcorner.org -

#42.登入MMA金融交易網(網路銀行) - 永豐行動銀行

我的帳戶. 資產總覽 · 信用卡總覽 · 基金投資明細 · 證券行情資訊. 常用臺幣功能 全部功能 ... 訊息通知. 智能服務: 資產再平衡 · 投組風險屬性轉換 · 調整計畫. 投顧專區 ... 於 mma.sinopac.com -

#43.學習正面溝通 - 全健思維中心- 香港青年協會

善用「我的訊息」,可以更溫和及容易被接受的方式表達自己,既不必壓抑感受,亦避免磨擦與爭執。 留意語氣和態度. 除說話內容外,語氣、表情和態度皆會影響 ... 於 wmc.hkfyg.org.hk -

#44.國軍人才招募中心: 首頁

招募訊息. 112-10-05 招募 0800招募專線暫停服務; 112-10-03 班隊 因應颱風「小犬」發展調整112年志願役預備軍官班入學報到作業期程; 112-09-28 招募 0800招募專線暫停 ... 於 rdrc.mnd.gov.tw -

#45.I message(我信息)——超好用的溝通三步法!

這就是心理學上的“我訊息(I message)”。 我訊息(I message):. 表達自己的意見和感受時,包含三要素:. 具體事件. 自己 ... 於 www.xuehua.us -

#46.我訊息、你訊息 - 丁凡

請讓我現在用"我訊息、你訊息"的例子、解釋我所謂的"生命的真相":. 丈夫因為加班或應酬常常很晩回家、妻子很想對丈夫說的"你訊息"是:. 你怎麼天天這麼 ... 於 balas.typepad.com -

#47.全是恩典: 真實經歷,帶出神的恩典見證。 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

... 我向二姊傳福音的同時,也當然有向三姊(淑貞)傳揚耶穌愛她的信息。她的回應是:「我現在各方面都很好,看不見有信耶穌的需要。」是的,那時的三姊事業愛情兩得意,看不見有 ... 於 books.google.com.tw -

#48.我的訊息- FineReport帮助文档

一、概述1版本。報表伺服器版本11.02功能簡介。平台內建訊息中心,支援系統訊息提醒、上報訊息以及範本訊息。系統訊息是指平台內部的訊息通知, ... 於 help.fanruan.com -

#49.星展i 客服| 台灣星展銀行

欲查詢更多的產品相關訊息,歡迎親臨本行各分行或致電客服02-6612 9889。 與我聯絡 讓我們知道您的需求,我們將於一個工作天內與您聯繫。 分行據點 快速搜尋 ... 於 www.dbs.com.tw -

#50.常見問題

我超過交易限額(4201、4202)?如何查詢限額?可以提高? (1)「交易限額」是銀行 ... 轉帳/購物交易出現4508錯誤訊息? 錯誤訊息4508-未開通銀行晶片金融卡非約定轉帳 ... 於 www.twmp.com.tw -

#51.情緒控制不住怎麼辦?試試用「我訊息」來表達 - 學生輔導中心

「我訊息」 在這時候就是一個可以幫助溝通的小工具。“我訊息”顧名思義就是:以我爲中心的資訊,讓他人知道我們的感受,但不做人身攻擊或批評。這個「我 ... 於 counseling.sa.ntnu.edu.tw -

#52.高雄醫學大學附設中和紀念醫院

高醫訊息. 最新消息. 新聞資訊. 新聞稿. 醫藥報章. 人才招募. 招標公告. 全民健保. 南杏藝 ... 我是5C33病人的媽媽,我的孩子在9/19到9/24生病住院,十分感謝主治醫師施相宏 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#53.LINE電話不會響或LINE訊息跳不出來?高效解決LINE沒通知!

點我瞭解LINE 訊息消失資訊! 【實用解答】如何看LINE 刪掉的訊息? 教你掌握超實用LINE 自動儲存照片iOS 功能! 【 ... 於 tw.imyfone.com -

#54.我要如何增進人際關係及溝通的技巧? | 常見問題| 便民服務

人際溝通的方式除了語言外,還有非語言溝通,包含:面部表情、眼光接觸、身體活動與姿勢、音量、音調、身體距離等。如能適度運用語言與非語言訊息則能在人際溝通上達到加分 ... 於 www.typc.mohw.gov.tw -

#55.孩子上學拖拖拉拉怎麼辦?「我訊息」讓孩子學習同理

「我訊息」(I message)是一種溝通方法,既不批判對方,也不否定對方,以「我」本身的感受為中心,把自己有什麼感覺,以及為什麼有這種感覺傳達給對方。 於 mamaclub.com -

#56.別為了表面得體,壓抑內心感受!表達不舒服,如何避免變成 ...

表達不舒服,如何避免變成情緒勒索?衝突管理必學的「我訊息」對話公式. 長期忽視感受,連快樂也消失了。 於 www.fiftyplus.com.tw -

#57.「 我的訊息匣」 (My Messages) 更新

透過「我的訊息匣」 (My Messages) 更方便管理與客戶和eBay 的電郵通訊 我的訊息匣」 (My Messages) 的全新功能將幫你排列、瀏覽、組織和管理來自eBay 、買家和有可能 ... 於 pages.ebay.com.hk -

#58.網路郵局 - 中華郵政

【重要訊息】112年9月13日起提升「行動郵局」APP最低支援作業系統版本; 本公司自 ... 我是智能小鴿,歡迎提問… 智能客服. To Top. 請勿依他人指示操作,以維護帳戶安全 ... 於 ipost.post.gov.tw -

#59.訪彰化百歲人瑞送重陽禮金與金飾

我的e政府(另開新視窗). 建議最佳解析度為1440*900或以上Copyright © 2020 ... 新聞訊息 · 活動快訊 · 首頁 · 機關連結 · 快速連結. 於 www.chcg.gov.tw -

#60.好好表達負面情緒很困難:善用「我訊息」,4步驟做好衝突管理

「我訊息」這個工具之所以好用且強大,主要是因為以「我」為主體的表達,能避免以「你」發話時的責難或批判感,也能避開造成對方想要反擊的情境,那會造成 ... 於 www.gvm.com.tw -

#61.《當子女說你好煩》第三課:我的訊息

過程中兒子既沒顯出敵意,亦願意傾談,最後還樂意收拾衣服。除了使用「同理心」,究竟爸爸用了什麼法子呢?原來是「我的訊息」。 學習 ... 於 teensandscreen.breakthrough.org.hk -

#62.為何常成為無意義的衝突?用4 個步驟做好面對面的有效溝通

在會議上指示間單提一兩句可以改善的意見,為何常常演變成同事間的衝突?用4 步驟的「我訊息」,學會利用有效的方式處理情緒、做好衝突管理。 於 www.managertoday.com.tw -

#63.伴侶溝通不等於職場溝通,同樣是「委婉」說話反而傷了關係?

我訊息 表達是由「感受、事實、期待」3 個要素所組成的說話方式,將自己的感受及遇到的情況完整地表達出來,最後再說出期待。 撰文:朱貞惠(諮商心理師/ ... 於 crossing.cw.com.tw -

#64.學習與人溝通的有效方法「我的訊息」 活動一: 摺紙

為何使用「我的訊息」? 感覺是沒有對錯的,所以表達個人感受,可以減低對方反駁的機會;相反,若批評對方的行為 ... 於 www.edb.gov.hk -

#65.我從德國人身上學到的事|善用「我訊息」讓溝通超有感!

相對我訊息的句子以「我」開頭,客觀陳述事實、感受、理解與期待,最後邀請對方加入討論,同樣也用我訊息方式來表述自我。 記得上次跟大家分享,安德烈在 ... 於 betweengos.com -

#66.用薩提爾的「一致型」溝通風格,營造滋潤的家庭

「我撞到你,對不起,有沒有傷到你?」 美國家族治療工作者薩提爾(Virginia Satir)指出,溝通是人們. 傳遞訊息、彼此將訊息賦予 ... 於 www.saihs.edu.tw -

#67.我訊息(i-message)在班級經營的運用

「我訊息」主要是把孩子困擾你的事情說出來,注意,是就事論事,而不是論人。他的好處就是藉由這種說話方式,陳述出你的煩惱,讓孩子覺得你們是站在對等的 ... 於 yiby2000.pixnet.net -

#68.改善孩子只會說「你很煩欸」!從「我訊息」開始練習

從「吼!」到「我訊息」. 三個女孩在玩骨牌,將骨牌排成想像的圖形。 一個男孩在旁邊玩彈珠,忽然用手指把一張骨牌推倒。 女孩「吼! 於 www.parenting.com.tw -

#69.沒有男人懂女人在想什麼使用「我訊息」來做有效溝通 - 媽咪拜

夫妻、親子溝通術:「我訊息」貼近彼此有效溝通狀況題:當先生回家就懶在沙發上什麼都不做,妳的感受是?→喵的,沒看見老娘在做家事又顧小孩, ... 於 mamibuy.com.tw -

#70.好好說話:善用我訊息讓溝通超有感!

善用「我訊息」的溝通步驟,清楚表達自己的想法與感受,讓對方更了解我們的心情與想法,才有機會好好溝通及達成共識。 第一步:具體描述困擾我們的行為/ ... 於 www.children.org.tw -

#71.自我表露--我訊息- 莫擬的心靈對話

我 訊 息 我訊息是一種自我表露,有關於我的感覺、想法、需求及欲望的表達。在不干擾、危害別人的情況下,我們每一個人都有權利重視自己的需要, ... 於 blog.udn.com -

#72.新北市民會員網: 首頁

會員專區 · 我的訊息 · 停車繳費 · 租金/使用補償金 · 行政罰鍰 · 市政信箱案件查詢 ... 於 member.ntpc.gov.tw -

#73.富邦行動銀行-台北富邦銀行 - 富邦金控

我的銀幕我做主:免登速查超省力. 免登入,快速查詢我的帳戶資訊; 左右滑,8大資訊 ... 訊息通知. 帳務資訊主動通知,刷卡消費即時掌握. LuckyPAY. 綁定帳戶或卡片,消費 ... 於 www.fubon.com -

#74.中學生網站- 中學生網站

競賽訊息 我的作品. 進入閱讀心得寫作比賽頁面. 小論文寫作比賽. 截稿時間. 2023-10-15 12:00:00. 競賽訊息 我的作品. 進入小論文寫作比賽頁面. 最新訊息. 2023/09/18, 112 ... 於 www.shs.edu.tw -

#75.在iPhone 上設定「訊息」 - Apple 支援(台灣)

若要確認其他還有哪些裝置會收到你在iPhone 上收到的SMS/MMS 訊息,前往「設定」>「訊息」>「訊息轉寄」。 ... 使用「我的運動」來追蹤喜愛的隊伍 · 搭配MLS Season Pass ... 於 support.apple.com -

#76.夫妻、親子溝通術:「我訊息」貼近彼此有效溝通

Potato Media 以電玩、動漫、3C、運動、汽機車、美食、理財等內容為主題,除了站內有諸多優秀內容創作者經營個人社群,更讓創作者及所有讀者透過產生貢獻獲得收益! 於 www.potatomedia.co -

#77.轉帳邀請、分攤付款

選擇好友,輸入金額和訊息後將發出邀請轉帳的訊息. * 收到邀請的好友, 可透過邀請 ... 我目前只有使用LINE Pay綁定信用卡及LINE POINTS收款服務. 我想確認信用卡及LINE ... 於 pay.line.me -

#78.我訊息

「 我訊息」就是在有效溝通的一種技巧,可以很真實地把表達自己的感受,讓對方了解我們真正的情緒,避免產生對方的防衛或敵意,增加當你想表達想法或情緒 ... 於 marenau.fr -

#79.我要怎麼知道我的訊息已經被傳送或被讀取?

... 訊息。 如果我的訊息 未送達,我該怎麼辦? 你可以等到聯絡人連接上網際網路並且他們的行動電話能夠接收訊息。 請您的聯絡人對其裝置的進行故障排除通知,並確保電池最 ... 於 support.signal.org -

#80.加入Zoom 會議

... 訊息邀請、從瀏覽器、從Zoom 桌面和行動 ... 我的個人資訊; Cookies Settings. 由Zendesk 提供支援. Cookie Preference ... 於 support.zoom.us -

#81.非暴力溝通」建立美好關係,練習使用「我訊息」讓表達不帶指責

「我訊息」常會以「我」作為主詞開頭,說話的人將焦點擺在自己的感受跟需求上。 所以「你應該分擔家務」可能會改成「我想要多一點休息,讓身心放鬆一點, ... 於 www.thenewslens.com -

#82.《父母效能訓練》清楚表達「我…訊息」 - 信誼好好育兒

《父母效能訓練》清楚表達「我…訊息」. 我們常常會以「你」訊息指責孩子,結果帶來孩子 ... 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#83.中華民國交通部公路局-省道即時訊息 - 交通部公路總局

省道即時訊息. _. 網頁功能. [開啟新連結]列印內容. 省道即時訊息. 台14甲線32K+781至 ... 我的E政府 · 無障礙網路空間服務網(本網站已通過AA等級標章; 掃描QRcode圖片可連結 ... 於 www.thb.gov.tw -

#84.I Message(我的訊息)的簡介和好處

A)簡單介紹. 1. 「I Message」的資料,它的中文名字是「我的訊息」,是個簡單好用又有用的技巧,促進坦誠溝通,遇上不同意見時仍可表達自己的看法, ... 於 pigoflordarticles.blogspot.com -

#85.子女更「聽話」》韓曄姑娘 - 家長全動網- 香港青年協會

「你實在太差﹐常常帶俾我麻煩。」 以上類似的「你」訊息,會令子女接收到父母話裏盡是責備和教訓,而不是背後的想法,關心 ... 於 psn.hkfyg.hk -

#86.雙贏溝通(下)「我訊息」溫和而堅定表達出自己想法

我訊息 應設立在「關於我的事實」,也就是我的感受、我所見的真相或後果等等,而非怪罪。我們相信,若關係建立在愛的基礎上,當我們邀請對方看見我們的真實 ... 於 chickensoupfamily.com -

#87.登入

我沒有收到任何來自Steam 客服的訊息… 前往Steam! 我想再試一次. 且我已在上方 ... 好! 發簡訊給我. 我沒辦法. 因為我無法使用那支手機號碼. 送出. 我已在上方輸入代碼. 於 store.steampowered.com -

#88.台大明明文理短期補習班- 學生專區

我的訊息 · 成績查詢 · 出勤紀錄 · 預約輔導 · 預約補課 · 資源下載 · 網路課程 · 線上測驗. 於 student.tdaschool.com.tw -

#89.移民署中文網

2023-10-06 活動訊息 內政部移民署臺中市第二服務站112年10月行動列車服務時間 ... 我的E政府icon · 身心障礙者權利公約icon · 兒童權利公約icon · 新住民培力發展資訊網icon. 於 www.immigration.gov.tw -

#90.網路訂位

... 訊息告知。 什麼是「我的歌本」? 好樂迪網路會員,可以透過好樂迪網站「我的歌本 ... 為何我正確操作網路訂位程序,卻顯示重覆訂位? 第一種可能是:您這次的訂位和您 ... 於 www.holiday.com.tw -

#91.訊息- Google Play 應用程式

「訊息」應用程式隆重登場!這款Google 官方應用程式專為訊息(簡訊、多媒體訊息) 和即時通訊(RCS) 量身打造,同時兼具訊息的穩定性和即時通訊的多樣化功能,讓你可透過 ... 於 play.google.com -

#92.《父母效能訓練》第七章摘要筆記. 「發揮『我訊息』的效用」

第三個原因是「馬力不足」,「我訊息」並沒有說要不帶情感的跟孩子說話。事實上,剛好相反。因為是表達父母個人的情緒感受,好像很難在生氣的時候,只是很平淡的說:「 ... 於 giovannajo.medium.com -

#93.我們所受過的傷》學會的溝通法:善用「我訊息」重視彼此需求

「我訊息」三步驟,減少摩擦、增進溝通. 有許多溝通書籍都提過「我訊息」,但,到底什麼是我訊息呢?絕對不是所有「以我開頭的訊息」就是我訊息,譬如 ... 於 share99.com -

#94.善用《我訊息》的溝通方式| 《與人互動要回歸初心 ... - Facebook

記得四年前,和洪心理師合著了一本書《找一條回家的路》,裡面有談到《 我訊息 》的溝通方式,現在想來還是很適合和大家分享。 如果溝通時總是只有要求、只 ... 於 www.facebook.com -

#95.NetWorker UI 儀表板未顯示備份工作資訊

來自nwui.log 的訊息. nwuictld NSR notice nwuiservice: WARNING: Unable to add the resource at [/WEB-INF/classes/vc-messages/task-messages.properties] to the ... 於 www.dell.com -

#96.首頁| 交通部中央氣象署

即時天氣訊息 · 長浪即時訊息. 颱風. 颱風強風告警 · 颱風警報 · 颱風消息 · 歷史颱風 · 颱風 ... 中度颱風小犬(國際命名KOINU )解除颱風警報點我看更多. 編號第14號颱風 ... 於 www.cwa.gov.tw -

#97.中華民國交通部公路局-省道即時訊息 - 交通部公路總局

省道即時訊息. _. 網頁功能. [開啟新連結]列印內容. 省道即時訊息. 台9丁線2K至17K(蘇 ... 我的E政府 · 無障礙網路空間服務網(本網站已通過AA等級標章; 掃描QRcode圖片可連結 ... 於 www.thb.gov.tw -

#98.什麼是「我的訊息」?

比起電子郵件而言,許多雇主更喜歡收發訊息,因為這更井然有序也更方便使用。如果您的訊息收件匣中有新訊息,會透過電子郵件通知您。 Priority. 999. Category. 我的帳戶. 於 www.acams.org -

#99.改善溝通轉換你的訊息為我的訊息不必然是萬靈丹一切從心 ...

改善溝通轉換你的訊息為我的訊息不必然是萬靈丹一切從心造健康自主管理(四下) · 有需要要說出來,不要以為對方應該知道,而中斷進一步溝通的可能。 ·。。 於 www.peopo.org -

#100.我訊息VS非暴力溝通【愛,要這樣說】微電影正式片

「我訊息」也是一種具體的陳述,讓人感受到對事不對人的「就事論事」的溝通方式,例如:『我喜歡你很細心,注意小細節,讓我們的計畫能夠很順利』,比『你 ... 於 www.peopo.org