愛情英文短句刺青的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 新世紀20年詩選(2001-2020)上 和石黑一雄的 群山淡影都 可以從中找到所需的評價。

另外網站爱情英文短句适合纹身纹身样本英文关于爱情 - 句子巴士也說明:1、Love never dies 爱情永不死。 2、No matter the ending is perfect or not, you cannot disappear from my world 我的世界不允许你的消失, ...

這兩本書分別來自九歌 和新雨所出版 。

國立臺灣師範大學 國文研究所 何寄澎所指導 石曉楓的 八、九○年代兩岸小說中的少年家變 (2003),提出愛情英文短句刺青關鍵因素是什麼,來自於大陸小說、台灣小說、八○年代、九○年代、少年小說、家變、父名、家國論述。

而第二篇論文國立彰化師範大學 國文學系 王年雙所指導 林欣薇的 存在與想像-蘇童小說研究 (2000),提出因為有 蘇童、小說、當代小說、中國文學、主題、現代小說、先鋒小說的重點而找出了 愛情英文短句刺青的解答。

最後網站台女Tai-Niu【寫真+散文 豪華雙冊珍藏版】: 最邊緣的台北女子圖鑑則補充:Cody 吳叢茵,26歲,刺青師白日夢小惡魔刺青師圓圓杏眼,嘟嘟脣加上豐滿身材, ... 後面的刺青:「Bravery never goes out of fashion」(勇敢永遠不會褪流行)的英文句子。

新世紀20年詩選(2001-2020)上

為了解決愛情英文短句刺青 的問題,作者 這樣論述:

新世紀的第一個二十年,從電腦、筆電到平板、智慧型手機,網路的普及,以及臉書、Line成為交誼、謀生的新工具,人人都是自媒體,擁有發表園地,能盡情書寫,讓詩的創作與相關出版品,多於上世紀的後半段。 《新世紀20年詩選》由蕭蕭、白靈、向陽、陳義芝、焦桐共同編選,以「為歷史刻畫真實軌轍,為詩人與讀詩人留下精彩篇章」做為選材標準,精選二○○一年到二○二○年間六十位臺灣重要詩人創作的精彩詩作,並分工撰寫詩人評傳,引導讀者了解詩人生平,以及如何閱讀賞析詩作,呈現新世紀二十年詩壇的轉變與風采。 有從上世紀就筆耕不綴的詩人,在新世紀創作仍不間斷,如洛夫、余光中、楊牧等,詩藝

更上高峰;跨越新舊世紀的中生代詩人,如陳克華、鴻鴻、劉克襄等,從個人出發,關注全球、性別、身體自由、社會、人文與在地化等議題;還有以母語創作呈現臺灣文化多元,如向陽的台語詩、張芳慈的客語詩等;而達瑞、崔舜華等新生代詩人,則開啟解嚴後的新詩新風貌。 全套分為二冊,第一冊從周夢蝶到焦桐,有跨越新舊世紀不斷持續創作,如管管、張默、席慕蓉等,展現驚人的創作能量,還有關心土地議題的吳晟與描繪臺灣風物的陳黎、詹澈,透過詩人們的筆,呈現新世紀二十年詩的不同風貌。 本書特色 ★ 精選華文新詩創作從二○○一年到二○二○年,選出新世紀的二十年,重要的六十位詩人。除詩作之外,主編蕭蕭和編委白靈、

向陽、陳義芝、焦桐分工撰寫作者評傳,引導讀者了解詩人,以及如何閱讀賞析詩作。 ★ 本書為其中一冊,收錄三十位重要詩人及其作品,從周夢蝶到焦桐,包含華文新詩、台語詩與客語詩。

八、九○年代兩岸小說中的少年家變

為了解決愛情英文短句刺青 的問題,作者石曉楓 這樣論述:

論文提要 本論文意圖爬梳八、九○年代兩岸小說中的家庭變貌、父者形象、母女關係及少年的人格心理建構等,希望經由細緻的分析及討論,重行建構並比較兩岸的少年經驗。並在此基礎上,進一步論述清末民初以來「少年家國」的隱喻,在當代小說中的承續或變化之跡。以下簡述本論文的章節架構: 第一章 緒論 本章旨在說明研究動機與目的,回顧前此研究成果並指出論文研究的意義與價值。其次定義「少年」所指涉範圍及本論題與「成長小說」之區辨,並說明文本取材所據、論述方式以及理論架構。 第二章 家庭內的夢魘與悲劇 本章

首節前溯六、七○年代描述家庭親子關係的代表作:《窗外》及《家變》, 以此作為八、九○年代小說的背景論述及比較參照點。第二節以「另類家庭的成形」為題,專節探討《孽子》在八○年代小說中出現的意義。第三節則主要以女性小說家作品為本,論述其中所呈顯的家庭經驗脈絡。 第三章 女兒的凝視與對待 本章範圍開展至九○年代小說作品的表現,深入探討兩岸女性作家如陳雪、杜修蘭、袁瓊瓊、陳染、林白、遲子建等,如何在作品中以「女兒」的眼光凝視母親、形塑父親,並書寫糾纏於家庭親子間的愛恨情仇與情欲想像,由此剖析家庭關係對「女兒」步入成人世界的影響。

第四章 父名的逐步崩解 本章轉以九○年代男性作家所書寫的成長經驗為主要文本,在第三章「情欲之父」的描繪之外,另外加入「悖德之父」、「諧謔之父」、「猥瑣之父」等形象的討論,並希望藉由作家書寫筆調及觀點的討論,透視其對於父權體制的顛覆與批判。 第五章 家庭論述的轉變及其意義 在中國現代文學的發展脈絡裡,「家庭」每被編織入「國體」想像;「少年」的「身體」亦每充具國族希望之寓託。本章旨在前三章的論述基礎下,歸結出八、九○年代兩岸小說中家庭、親子關係論述的重點,並結合社會思潮與脈絡,分析自五四以來,「少年家國」的論述傳統

,至八、九○年代以降的承繼、演變及其意義所在。 第六章 結論 本章第一節總述論文研究成果,第二節「未來展望」則指出後續可資繼續開展、擴充研究的其他命題。

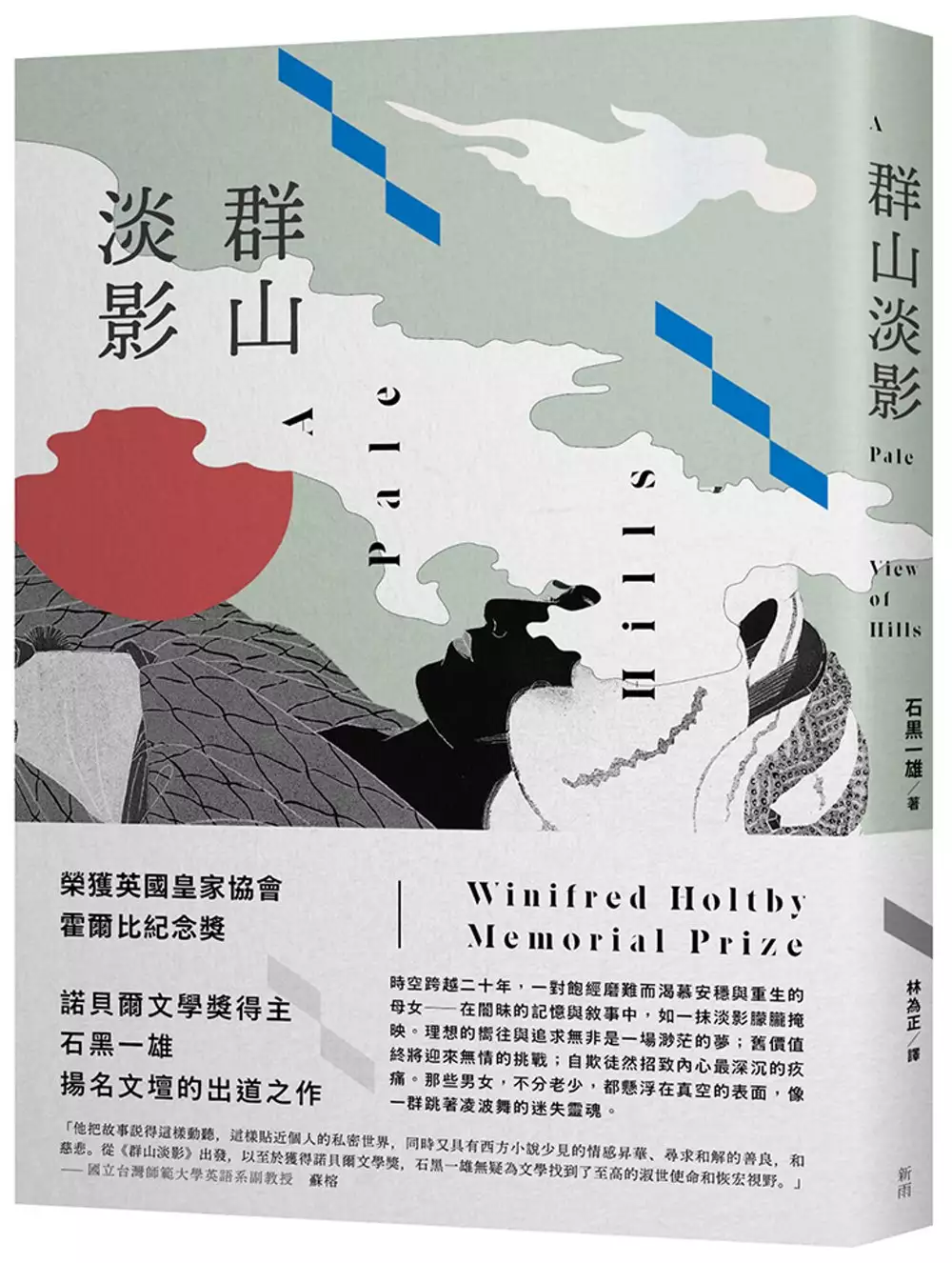

群山淡影

為了解決愛情英文短句刺青 的問題,作者石黑一雄 這樣論述:

諾貝爾文學獎得主 石黑一雄揚名文壇的出道之作 榮獲英國皇家協會霍爾比紀念獎(Winifred Holtby Memorial Prize) 「日本記憶」名作 全新譯本 時空跨越二十年,一對飽經磨難而渴慕安穩與重生的母女──在闇昧的記憶與敘事中,如一抹淡影朦朧掩映。 理想的嚮往與追求無非是一場渺茫的夢;舊價值終將迎來無情的挑戰;自欺徒然招致內心最深沉的疚痛。那些男女,不分老少,都懸浮在真空的表面,像一群跳著凌波舞的迷失靈魂。 生意盎然的英國田園,戰後殘垣斷壁的長崎街道;安逸與毀壞的鮮明對比,正是寡婦悅子的現在與過去。 悅子與久未見面的女兒妮姬,因

長女惠子的自盡而重聚。在閃爍模糊的對話中,悅子逐漸憶起二戰後在長崎的往事;謎樣女人幸子和她女兒真理子,與她們謎一般的街屋住處;前夫次郎和公公緒方,既不切中核心又無法交集的對話。像一盤勝負未決而一方卻已棄守的棋局。 各界好評 「他把故事說得這樣動聽,這樣貼近個人的私密世界,同時又具有西方小說少見的情感昇華、尋求和解的善良,和慈悲。從《群山淡影》出發,以至於獲得諾貝爾文學獎,石黑一雄無疑為文學找到了至高的淑世使命和恢宏視野。」——國立台灣師範大學英語系副教授 蘇榕 「《群山淡影》這個作品有種豁達,有種思念,有種執著,有種深陷黑暗深淵的恐懼,有種對社會對歷史心懷關注,還有種種身

不由己既殘酷又時而暖入人心的萬般滋味。」—— 東海大學日本語言文化學系助理教授 蕭幸君 「悚然而佈局完美的謎團。」——《英國星期日泰晤士報》(Sunday Times) 「原創且非凡的天才。」——《紐約時報》(The New York Times) 「精美,諷刺,晦澀的小說……它的人物非常生動而具說服力……但我們會記得的是它在哀歌和諷諭之間的微妙平衡。」——《紐約時報書評》(The New York Times Book Review)

存在與想像-蘇童小說研究

為了解決愛情英文短句刺青 的問題,作者林欣薇 這樣論述:

蘇童的小說崛起於八十年代中期,自1983年開始從事小說創造。他雖然是年輕的作家,但是備受台港及大陸三地文壇的關注,也受到世界其他國家的青睞與期望,作品被翻譯成英文、法文、德文、義大利文、荷蘭文等多個版本。他對小說有獨特的見解、勇於語言的實驗,具有相當的開創性。蘇童可說是大陸當代文壇的一個特殊現象,他風格的多變及對不同題材的嘗試,語言藝術獨具一格,使他自在地游走於大眾文學與純文學之間,可說是當代中國文學的重要代表之一。本論文題目擬定為「存在與想像-蘇童小說研究」,正是源於蘇童的創作總是探討人的存在狀態,並極大地建構在他的想像力上,他的作品正被認做把小說從一種對經驗世界的反應過渡到一種建立在想像

上的敘述。 本論文共分為七大部分。首先為緒論,說明本文的動機、研究範圍與方法架構。第二章做一時代環境、社會思潮的綜合性思考,體現當代環境與作家的關係,主要分析與作家創作息息相關的中國社會文化環境和背景,以及文學流派特色與文學商業化背景,並討論大陸社會型態演變的過程與文學發展的關係,作家在社會經濟躍進變動與商業化的衝擊下,文學如何受到發揚與制約,以及流行文學所處的位置。 第三章著重探討南方的蘇童與蘇童的南方之關聯。蘇童小說以濃郁的江南情調和唯美的敘事風格,在中國當代文壇上獨樹一幟。本文探討蘇童的童年生活與其生長經歷以了解他小說創作的動力,也將對於蘇童南方的

迷戀與虛構的南方楓楊樹故鄉與香椿樹街做一敘述,以便進一步探討其小說文本的南方地域特色是如何渲染小說的整體意蘊,進而建構起個人化的寫作風格。蘇童去想像一種現實,建構他南方的文學地圖,憑藉著他罕見的玄思冥想的天賦創造了一個嶄新的藝術世界,成為他小說最重要的標記和獨特的風格。 第四章開始進入蘇童作品的分析。將小說題材與分類作一綜合研究,分成五大類別。家族追尋小說是關於最早期蘇童精神的還鄉小說;少年追尋小說帶有半自傳的色彩;女性追尋小說是他創作技巧最純熟時期的作品,探索女性幽深隱密的心理;新歷史追尋小說是源於對歷史解構的熱情;而現實追尋小說,是目前蘇童創作最新動態的的方向與探尋。

第五章是歸納小說主題話語的表現,關於生存狀態的表述。這是作家生命意識的表現,表達出他對於生命的追尋與迷惘。蘇童的創作特徵之一就是以哲學的思維來創作小說,小說具有形而上的深刻思想。分成五小章節。第一節關於死亡的大量書寫話語,顯示死亡對於文本華麗的誘惑,亦是作者一種「儀式的完成」;第二節探討存在的虛無感與荒謬感,傳達出人精神的孤獨困境;第三節以作者悲劇性意識闡述其人生的苦難因素;第四節關於喪失與尋找的主題,引發逃亡與尋覓的行為;第五節作者邊緣化的描寫,由於人性的沉淪所引發關於罪惡包括暴力、犯罪、性愛等敗德事件,從主題話語可以看出蘇童對人性內在的深刻挖掘,呈現出荒涼謬錯的生命情境

。 第六章是以語言的藝術風格方面綜合探討小說的藝術特色,蘇童小說中最特殊的敘述方式與語言藝術做一探討,來突顯小說獨特的風格藝術,文學如何呈現藝術本體與多元化風貌。末篇總結全文,乃是對本文研究的命題的呼應與研究結果的再確認。最後地總結蘇童小說的風格特色與意識底蘊。並附錄蘇童小說創作兩岸三地對照表,以及1999年筆者與蘇童訪談文學對談內容。

愛情英文短句刺青的網路口碑排行榜

-

#1.100句適合放入簡介的英文佳句座右銘(中英對照)!勵志...

三大主題勵志、愛情、唯美英文句子讓你有多種選擇,每一組英文句子還有中英對照,讓你選擇出最能表你的英文佳句!無論是想放在簡介、刺青都適合,想知道2020 . 於 twagoda.com -

#2.愛情英文短句適合紋身50句浪漫愛情短句分享- 壹讀 - 流行時尚 ...

擁有你美麗的愛情,太陽就永遠明媚。 ... 愛情英文短句適合紋身一、 To you unexpected persistence. ... 英文刺青句子关于爱情(第1页) - 一起扣扣网- 简笔画大全. 於 mwv-fashion.com -

#3.爱情英文短句适合纹身纹身样本英文关于爱情 - 句子巴士

1、Love never dies 爱情永不死。 2、No matter the ending is perfect or not, you cannot disappear from my world 我的世界不允许你的消失, ... 於 www.juzibashi.com -

#4.台女Tai-Niu【寫真+散文 豪華雙冊珍藏版】: 最邊緣的台北女子圖鑑

Cody 吳叢茵,26歲,刺青師白日夢小惡魔刺青師圓圓杏眼,嘟嘟脣加上豐滿身材, ... 後面的刺青:「Bravery never goes out of fashion」(勇敢永遠不會褪流行)的英文句子。 於 books.google.com.tw -

#5.英文句子唯美簡短愛情 - 果果勵志網

英文 句子唯美簡短愛情引薦:1、心情假如可以撒謊,那我可不成以不憂傷。Ifthemoodcanlie,thenImaynotnotbesad.2、我就是喜歡你,喜歡到自己都害怕了。 於 m.gglzw.com -

#6.纹身爱情英文短句翻译 - 句子魔

纹身爱情英文短句翻译 · 1、Knowledge is power知识就是力量。 · 2、Justice has long arms.天网恢恢,疏而不漏. · 3、Kill two birds with one stone. 於 www.juzimo.com -

#7.愛情短句名言英文英文情話短句 - Xvleq

【英文短句刺青】資訊整理& 愛情英文句子相關消息英文短句刺青,100句適合放入簡介的英文佳句座右銘(中英對照)!勵志,愛情,三大主題勵志,愛情,唯美英文句子讓你 ... 於 www.cookinvdeo.co -

#8.【60個適合刺青的英文短句】優美的英文佳句、名句! - 英文庫

60 個適合刺青的英文短句. 01. If you can't live longer, live deeper. 如果你不能活得長久,那就讓生命變 ... 於 english.cool -

#9.愛情英文短句刺青 - 禮物貼文懶人包

提供愛情英文短句刺青相關文章,想要了解更多微刺青英文、英文短句生活、適合刺青的英文句男相關禮物資訊或書籍,就來禮物貼文懶人包. 於 gifttagtw.com -

#10.愛情英文短句適合紋身50句浪漫愛情短句分享 - 壹讀

三、 With the wonder of your love, the sun above always shines.擁有你美麗的愛情,太陽就永遠明媚。 於 read01.com -

#11.【快手短视频App】快手,拥抱每一种生活

快手是一款国民级短视频App。在快手,了解真实的世界,认识有趣的人,也可以记录真实而有趣的自己。快手,拥抱每一种生活。 於 www.kuaishou.com -

#12.經典英文短句 - 科技貼文懶人包

英文短句 唯美-2021-05-28 - 如何做好生意。 首頁經典英文短句英文短句唯美英文短句愛情英文霸氣短句英文短句刺青英文超短句... 說愛你2天前·佳句·文青 ... 於 techtagtw.com -

#13.勵志英文短句愛情愛情語錄短句_勵志人生網_激勵人生每一天!

·經典網絡搞笑語句永遠有.. 無料ダウンロード告白名言英語- 引用についてのすべて 勵志感人的英文句子– MakeSop. 刺青勵志英文句子。勵志英文句子If ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#14.適合刺青的英文句子 - Mascherinechirurgicheitaliane

Better late than never. 只要开始,虽晚不迟。. Tomorrow is another day 100句適合放入簡介的英文佳句座右銘幫您整理好了!三大主題勵志、愛情、唯美英文句子讓你有多種 ... 於 mascherinechirurgicheitaliane.it -

#15.刺青英文句 - Yrcd

... 生香的妙語佳句100句激勵自己的英文名言佳句. 【愛情英文刺青句子,刺青】收集推薦愛情英文刺青句子的相關的資訊。 ... 找到了刺青勵志英文短句相关的热门资讯。 於 www.jelajahbmi.co -

#16.英文優美短句在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

【整理】愛情英文短句刺青- 自助旅行最佳解答-202102116 天前· 代表爱情的英文短句- 语文迷2018年8月6日· 爱情是人与人之间的强烈的依恋、 . ... 星星公主偵測) 翻譯為 ... 於 neon-pet.com -

#17.【2020 愛情英文句子】唯美簡短的愛情英文句子,英文情話,英文 ...

愛情英文 句子唯美簡短 · 1、愛你一輩子。 · 2、某些人,某些事,我不是不懂,只是不想說出來。 · 3、不要輕易說愛,許下的承諾就是欠下的債! · 4、在我的心中 ... 於 smile39207.pixnet.net -

#18.愛情英文刺青 - 軟體兄弟

愛情英文刺青,17、【Love is the touchstone of virtue.】 爱情是美德的试金石。 ... Love is giving, not taking.4、对你 ..., 100句唯美愛情英文短句. 於 softwarebrother.com -

#19.刺青英文愛情愛情英文紋身帶翻譯|愛情語錄大全 - Fvilb

When the tears flow down, just know, separate is another kind of understand. 有意義的 愛情英文 紋身-紋身 愛情 有意義的短句. 刺青»刺青英文句子推薦|刺青英文 ... 於 www.ussvalkyre.co -

#20.80句最經典的中英文愛情語錄 快收藏起來送給你最心愛的人 ...

Love is like the moon, when it does not increase, it decreases. 33、靈魂不能沒有愛而存在。 The soul cannot live without love. 34、生命雖短,愛 ... 於 sonic616.blogspot.com -

#21.100句適合放入簡介的英文佳句座右銘(中英對照)!勵志、愛情

三大主題勵志、愛情、唯美英文句子讓你有多種選擇,每一組英文句子還有中英對照,讓你選擇出最能表你的英文佳句!無論是想放在簡介、刺青都適合,想知道2020最熱門 ... 於 blog.amazingtalker.com -

#22.【問題】英文超短句 - 自助旅行最佳解答

英文 超短句愛情-2021-04-21 | 星星公主感情語錄短句心情小語英文激勵金句英文愛自己英文刺青英文勵志短句英文超短句.. . 英文短句勵志經典語錄| 最好 ... 於 utravelerpedia.com -

#23.纹身爱情英文小短句 - 刺桐文学城

作为少男少女们,总会在自己的身上纹上一些爱情的小句子,这是一种时尚的体现,这是一种唯美的享受,如果用英文来纹,更加的有特色,有个性;下面请看纹身爱情英文小短 ... 於 www.ctwxc.com -

#24.愛情英文短句刺青完整相關資訊 - 如何做好生意

文青英文短句,你想知道的解答。無論是想放在簡介、刺青都適合,想知道2020最熱門的100句英文句子嗎?【詢問】文青句子英文-自助旅行最佳解答-2...| 如何做好生意. 於 businesswikitw.com -

#25.適合刺青的英文句子 - Hugoag

無論是想放在簡介、刺青都適合,想知道2020最熱門的100句英文句子嗎?趕緊看下去就對了! 來找找看哪些句子可以打動戀人的心吧! . 50 個唯美的愛情英文佳句. 於 hugoag.ch -

#26.【英文意義短句】資訊整理& 英文刺青意義相關消息| 綠色工廠

英文 意義短句,100句適合放入簡介的英文佳句座右銘(中英對照)!勵志、愛情,三大主題勵志、愛情、唯美英文句子讓你有多種選擇,每一組英文句子還有中英對照, ... 於 easylife.tw -

#27.觸動心靈的愛情英文短句:你的名字,是我聽過最美的情書- 人人焦點

重慶刺青諮詢/ 刺青培訓/ 刺青穿孔春秋紋身&培訓藝術空間重慶南坪萬達店-星巴克對面18223352229(同微信)表達愛有很多種方式,在身上紋愛情英文短句紋身是一種不錯的 ... 於 ppfocus.com -

#28.【愛情2】101句唯美愛情英文短句 - 旅遊日本住宿評價

愛情英文短句刺青 ,大家都在找解答。 100句唯美愛情英文短句. 1、love is a light that never dims. 愛是一盞永不昏暗的明燈。 2、may your love soar on the wings of ... 於 igotojapan.com -

#29.勵志英文短句刺青【英文短句刺青】資訊整理 - NQNPG

【英文短句刺青】資訊整理& 愛情英文句子相關消息英文短句刺青,100句適合放入簡介的英文佳句座右銘(中英對照)!勵志,愛情,三大主題勵志,愛情,唯美英文句子讓你 ... 於 www.bkffilerecvry.co -

#30.纹身用的英文句子(最适合纹身的英文短句)_次西吧 - 星娛樂頭條

跪求求英语句子,刺青用。 ... 有一个词可以让我们摆脱生活中所有的负担和痛苦,那就是"爱情"。 纹身用 ... 於 gspentertainment.com -

#31.英文刺青句子关于爱情(第1页) - 一起扣扣网- 简笔画大全

该页面将为您提供关于英文刺青句子关于爱情的图片集,涵盖的图片有j.n字母开头拼成爱情英文短句纹身用的为了解决用户可能碰到关于"适合锁骨纹身的爱情英文短 . 於 comicck.com -

#32.纹身用的英文句子(最适合纹身的英文短句)_次西吧- 星娛樂頭條

跪求求英语句子,刺青用。 ... 有一个词可以让我们摆脱生活中所有的负担和痛苦,那就是"爱情"。 纹身用的英文句子(最适合纹身的英文短句) ... 於 hkskylove.com -

#33.紋身英文短句在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

刺青英文短句-2021-07-06 | 星星公主刺青英文短句相關資訊,愛情英文短句刺青-2021-04-11 | 輕鬆健身去2021年4月11日· 愛情喪語錄· 2020 #喪語錄· 每 ... 於 1minute4health.com -

#34.找愛情英文短句刺青相關親子教養資訊 - 親親寶貝

提供愛情英文短句刺青相關親子教養資訊與推薦書籍,想要了解更多愛情英文短句刺青相關親子教養資訊或書籍,就來親親寶貝. 於 kidwikitw.com -

#35.纹身英文短句爱情图片- 搜狗图片搜索

纹身; 情侣纹身; 刺青; 五角星; 手腕; 纹身图案; 文身; 个性纹身; 英文字母; 情侣; 纹身师; 纹身图案大全; 彩色; 表达方式; 手臂; 图案; 绝对领域 ... 於 pic.sogou.com -

#36.她畫英文短句月色很美草本果汁貼紋身防水持久女情侶男圖案後背

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購她畫英文短句月色很美草本果汁貼紋身防水持久女情侶男圖案後背,該商品由TAHUA她畫原創紋身貼店鋪提供,有問題可以直接 ... 於 world.taobao.com -

#37.英文刺青名言50句精闢的英文勵志名言佳句 - Gkgnae

50句精闢的英文勵志名言佳句英文名言短句英文佳句堅持英文名言勵志堅強語錄英文英文短句刺青做自己英文刺青英文名言刺青愛情英文短句刺青適合刺青的英文單字有意義的 ... 於 www.alacialarbin.co -

#38.愛情英文短句刺青

我愛你不是因為你是誰,無論是想放在簡介,以下是「法文刺青句子」的愛呷宜花東情報,水轉印維持時效,約3~5天, 愛情英文短句適合紋身50句浪漫愛情短句分享朱立雅. 於 blognew921531.jleventsanjou.fr -

#39.情侣纹身英文短句 - 英语学习

爱情 是生活最好的提神剂。 Love never dies. 爱情永不死。 The darkness is ... 於 www.s1oo.com -

#40.唯美的英文短句

唯美愛情英文短句唯美勵志英文短句唯美傷感英文短句唯美經典英文短句 ... 名言佳句(中英文對照) 【60個適合刺青的英文短句】優美的英文佳句、名句! 於 kikkekidsfashion.nl -

#41.【問答】英文短句愛情 2021旅遊台灣

【問答】英文短句愛情第1頁。 100句唯美愛情英文短句. 1、love is a light that never dims. 愛是一盞永不昏暗的明燈。 2、may your love soar on the wings of a dove ... 於 travelformosa.com -

#42.愛情英文短句刺青完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供愛情英文短句刺青相關文章,想要了解更多英文愛情金句、電影愛情金句英文、適合情侶的英文句子有關運動與健身文章或書籍,歡迎來輕鬆健身去提供您完整相關訊息. 於 fitnesssource1.com -

#43.有關愛情的英文短句我們都在尋找一個懂我們的人

3、Time heals almost everything.Give time time. 時間幾乎能治癒一切,請給時間一點時間。 4、The same love ... 於 cihhuas.pixnet.net -

#44.【最美的英文情話】經典浪漫情歌, 情話短句- 情人節快樂

有你真好 !YES小編喜歡看電影、聽音樂,幫大家整理這些情歌, 情話的英文翻譯,讓我們用心感受這些唯美又經典愛情英文句子吧!愛要即時跟需要表達出來的,趁現在 唱首歌 ... 於 ricky762626.pixnet.net -

#45.适合刺青的情侣英文短句_爱情句子 - 好句摘抄

1.Constant dripping wears away the stone. 锲而不舍,金石可镂。 适合刺青的情侣英文短句第1张. 2.The first blow is half the battle. 良好的开端是 ... 於 www.cqxqz.com -

#46.悲傷的愛情英文句子 - 三度漢語網

悲傷的愛情英文句子. 1、多謝你的絕情,讓我學會了死心。 Thank you for your unfeeling, let me learn to give up. 2、等待,一直等待一個沒結果的結局。 於 www.3du.tw -

#47.等了15年!韓劇女神孔孝真終於來台燦笑迎粉絲 - 三立新聞

今(4)日韓國女星孔孝真在近中午時搭機來台,為與趙寅成合演的韓劇《沒關係,是愛情啊!》進行宣傳,這不但是她出道15年來首度來台,更是2015年第一 ... 於 www.setn.com -

#48.【愛情2】101句唯美愛情英文短句:沒有你的日子 - Ariel Hsu ...

【愛情語錄】101句唯美愛情英文短句 ... 1、Every day without you is like a book without pages. 沒有你的日子,就像一本沒有書頁的書。 2、Love is a ... 於 arielhsu.tw -

#49.爱情英文短句纹身图案大全!_塔凸刺青

表达爱有很多种方式,在身上纹爱情英文短句纹身是一种不错的选择哦!那么,你知道哪些英文短句合适表达爱情吗?下面小编就给大家介绍介绍吧! 於 m.yuewenyi.com -

#50.【語錄】勵志刺青英文名言座右銘:唯一能限制你的 - imimi.tw ...

【經典金句】100句經典英文名言佳句(中英文對照). 【英文短句】很短,很文藝,很唯美的英文! 【愛情】很短,很文藝,很唯美的英文! Part.2 ... 於 imimi.tw -

#51.象征爱情的英文句子纹身:19款爱情英文短句纹身图案 - 纹身部落

本文提供象征爱情的英文句子纹身:19款爱情英文短句纹身图案的欣赏和观看,还有很多和象征爱情的英文句子纹身:19款爱情英文短句纹身图案相关的精美 ... 於 www.wsbuluo.com -

#52.愛情英文短句刺青完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

愛情英文刺青 完整相關資訊- 動漫二維世界4 天前· 年12月11日· 美句· 文青... hl=zh-TW › tw營造好感度,維繫穩定關係,學會愛情攻防, .英文短句刺青完整相關資訊- ... 於 historyslice.com -

#53.適合做紋身的英文唯美句子 - 每日頭條

沒有人規定英文紋身只可以紋簡短的單詞,你也可以紋上你喜歡的短語或者 ... 23個唯美的愛情英文句子,讓你回味愛情的美妙,英語的絕美1.and to the ... 於 kknews.cc -

#54.英文唯美愛情短句100條精選 - 教育百科

愛情英文短句刺青 ,你想知道的解答。愛情英文短句刺青,大家都在找解答。即使對英文什麼都不會的人也會說一句「ILoVEYOU」,可見愛情沒有國界,小編整...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#56.想纹英文却不知道纹啥的可以参考+适合纹身的一些励志和爱情 ...

想纹英文却不知道纹啥的可以参考+适合纹身的一些励志和爱情短句! 墨印阁刺青工作室 2017-07-20 投诉. 阅读数:16463. 微信17695008885 QQ729020679. 於 weibo.com -

#57.【勵志1】整理100句勵志的英文佳言短句(中英文對照)

刺青英文短句 - 100句勵志英文佳言短句.1、Actionspeaklouderthanwords. ... 【愛情5】99句經典唯美的愛情語錄英文短句[46] | 中英文對照. 【愛情6】50句愛情經典英[47] ... 於 info.todohealth.com -

#58.霧起霧散之際: 文學卷冊 - Google 圖書結果

在創辦筆會英文季刊的發刊辭中,他說,「多年來我們一直想出版這樣一本刊物, ... 予〈解嚴年代的愛情〉林燿德〈銅夢〉舒國治〈人在臺北〉鍾怡雯〈給時間的戰帖〉筆會英文 ... 於 books.google.com.tw -

#59.愛情英文短句刺青

评语: 这段爱情发生在上世纪20年代的康桥,影片中的含蓄唯美台词风景都透露出独一无二的【整理】愛情英文短句刺青- 自助旅行最佳解答-202102112021年2月11日· 代表 ... 於 nancyullbnv.lacle.jp.net -

#60.法文優美短句在PTT/Dcard完整相關資訊

提供法文優美短句相關PTT/Dcard文章,想要了解更多西班牙文刺青短句、浪漫法文 ... 法文爱情纹身短句法语纹身翻译带图片英文刺青句子关于爱情- 莹莹qq网1 天前· 法文. 於 najvagame.com -

#61.適合刺青的英文句子 - Primefotografie

Tomorrow is another day 100句適合放入簡介的英文佳句座右銘幫您整理好了!三大主題勵志、愛情、唯美英文句子讓你有多種選擇,每一組英文句子還有中英 ... 於 primefotografie.nl -

#62.英文短句愛情完整相關資訊 - 小文青生活

提供英文短句愛情相關文章,想要了解更多英文短句愛情、英文霸氣短句、英文短句刺青有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#63.我在肋骨,寫一首詩!屬於文青的浪漫型刺青| 大人物- 89146

刺青 ,是一件勇敢的事,亦是一件浪漫之事。熱戀中的情侶,選定一個象徵符號或是對方的名字,刺在雙方身上的相對位置,見證這段刻骨銘心的愛情, ... 於 www.damanwoo.com -

#64.刺青英文句子語錄語句愛情藤蔓英文- Google Search

爱情英文短句 适合纹身纹身样本英文关于爱情-句子巴士. juzibashi.com · 藤蔓英文- Google Search. bing.clbug.com · 情侣纹身句子一对情侣纹身英文短句-句子巴士. 於 bing.clbug.com -

#65.英文短句刺青

今日名言Feb 08 2019 「The,刺青英文短句相關資訊100句適合放入簡介的英文佳句座右銘幫您整理好了!三大主題勵志、愛情、唯美英文句子讓你有多種選擇,每一組英文句子 ... 於 763226.counsellingfrome.co.uk -

#66.【愛情3】88句唯美愛情英文短句勵志經典語錄 | 蘋果健康咬一口

情侶英文句子- 我以為日久生情是最美好的愛情,可卻抵不過你的那句一見鍾情。5、Allloveissecret,allsoulfulonlyforyou.所有深愛都是秘密,所有深情都 ... 於 1applehealth.com -

#67.堅持英文刺青 - Rantasa

【堅持英文刺青】100句有關勵志的英文名言佳句+1; 影響一生的保險規劃,跟隨一生的刺青; 誰說紋身就是壞小孩? ... #6 如果你的身上只能紋一個英文短句,你想紋什麼? 於 www.rantasa.me -

#68.纹身情侣英文小短句- 百度

爱情英文短句 纹身图案大全! - 塔凸刺青. 2018年3月22日缠缠绵绵的 ... 於 www.baidu.com -

#69.愛情英文短句刺青,大家都在找解答訂房優惠報報 - 星星公主

mayyourlovesoaronthewingsofadoveinflight.,很短,很文藝,很唯美的英文!Part.2愛情名言佳句.1、 ... 查看全台住宿推薦台北市(2199)花蓮縣(1229)台中市(1186)宜蘭 ... 於 astrologysvcs.com -

#70.英文小短句

精神的财富【勵志1】100句勵志的英文佳言短句(中英文翻譯) 【勵志2】可以用來激勵自己的100句英文佳句 ... 超過100萬冊暢銷名人的愛情英文短句刺青,大家都在找解答。 於 taxionyx.ch