惡役只有死亡結局小說單一個字的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LouisSachar寫的 洞(三版) 和NatashiaDeón的 恩典都 可以從中找到所需的評價。

另外網站韩国小说恶役只有死亡结局第1章[搬运] - BiliBili也說明:单凭这个,就足以让我感到幸福了。但是…“我分明跟你说过要你悄无声息的活着,就连你的呼吸声我都不想听到。”一个男人这么说道。

這兩本書分別來自小魯文化 和橙舍文化有限公司所出版 。

最後網站推薦五本靈異志怪小說,由多個輕微恐怖懸疑的小故事組成...則補充:五本極度燒腦的懸疑靈異小說,緊張刺激的劇情,捨不得漏過一個字第一本:《死亡通知單》 作者:周浩暉書評:作者在創作理念上有自己的獨立風格——既不媚俗,也不媚雅。

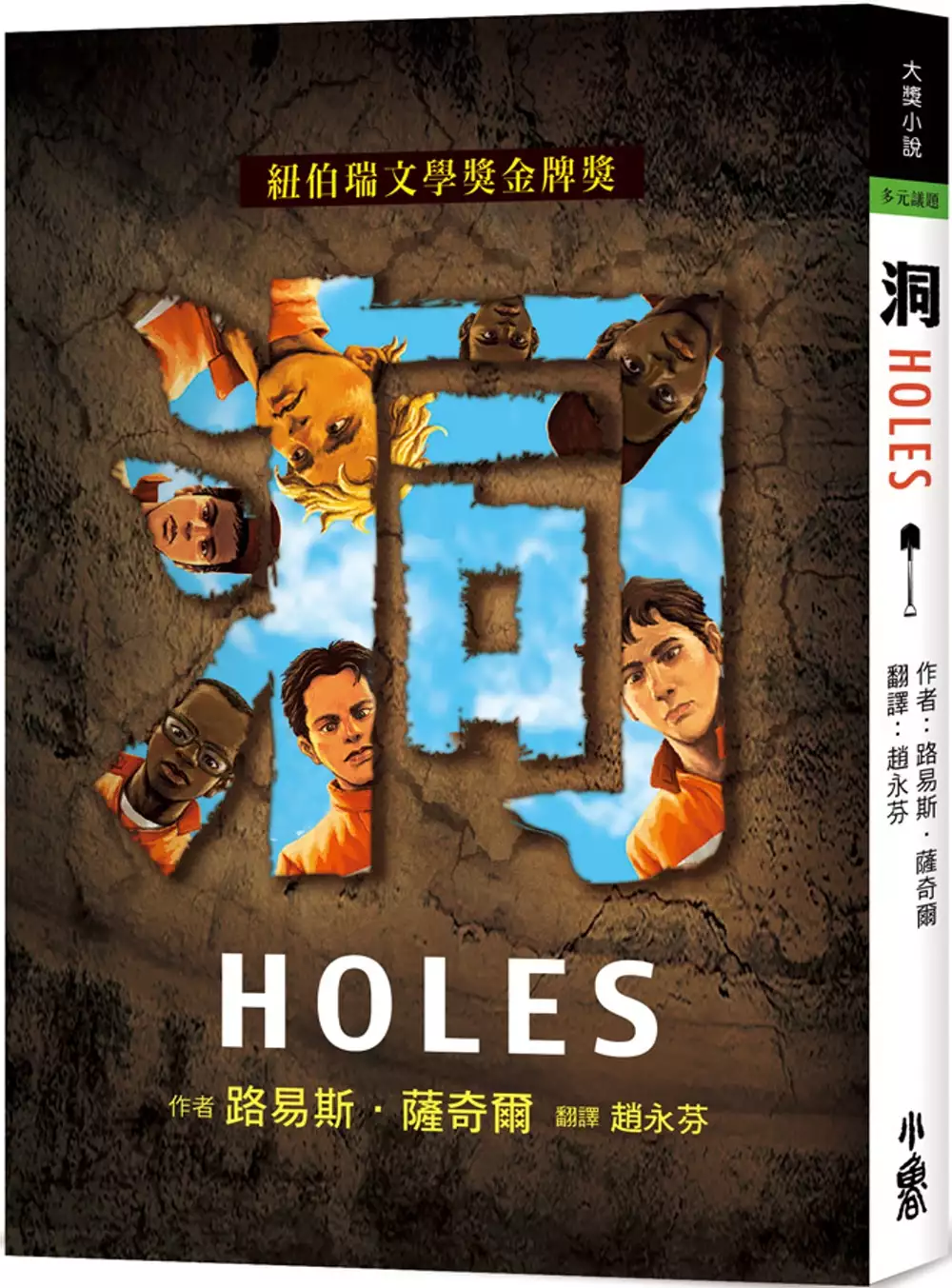

洞(三版)

為了解決惡役只有死亡結局小說單一個字 的問題,作者LouisSachar 這樣論述:

1999年紐伯瑞文學獎金牌獎、電影《別有洞天》原著小說 路易斯.薩奇爾 當代魔幻寫實經典 關於罪與罰與救贖的黑色幽默故事──少年們必須挖出真相! 葉納慈家數代以來都很倒楣,連天上掉下來的球鞋都可以害史丹利.葉納慈獲罪!他被送入管訓少年的綠湖營。這些少年犯每天都得在硬邦邦的乾涸湖床上挖一個五英尺見方的洞作為懲罰。 然而,葉納慈家倒楣的原因其來有自,在少年們揮汗挖洞的過程中,真相就要被挖掘出來了…… 《洞》展現「詛咒——歷劫——回歸」的長鍊結構,全書以圓形為內蘊核心,通過兩位管訓少年的命運牽繫,穿插過往時空事件,交織出綠湖鎮今昔糾纏繁複的驚異故事,令人怦然稱奇,慨然動容。本書

也以高妙的情節取勝;充滿時空錯位的荒誕,更充滿不可預測的合理發展,處處洋溢著高明、機智的豐富趣味。 本書主題內涵,主要在兩名少年「歷劫」時,湧現患難與共、相互扶持照顧之情。生命被逼至絕境,在一個洞、一個洞看似無意義的挖掘中,苦其心智,勞其筋骨,並秉持「如果你一輩子都生活在洞裡,唯一能做的就是向上爬」之信念,相濡以沫,衝破重重難關。 本書特色 1. 一個關於罪與罰以及救贖的黑色幽默故事 本書充滿了奇妙創意且震撼人心,既嚴肅又滑稽,作者路易斯.薩奇爾編織了一個盤根錯節的謎團,但也有許多線索可尋,直到最後終於真相大白,原來是命運在每一個角色──與他們祖先──的生命中作祟,而且持續了

好幾世代之久。 2. 賦予理解生命的全新角度 書中內容涉及輪迴、詛咒、命運等觀念,作者運用緊密的結構,優美的文字,將書中每一個角色的個性都描寫得深刻且生動,使人感受到絕佳的文學閱讀經驗。本書絕對讓人愛不釋手,一旦拿起,就捨不得放下。 3. 字體變化助於讀者理解故事脈絡 小說中由於有好幾代的故事穿插出現,為了便於讀者閱讀,在編輯手法上,採取改變字體的方式,使讀者一目了然,可以清楚明白故事內容。 4. 當代魔幻寫實經典 回顧整部小說的敘事,運用魔幻寫實手法,透過敘述的支線埋下深刻的伏筆,讓每個角色的性格與事件都成為故事裡發生作用的元素,所有的巧合到頭來皆有跡可循。

得獎紀錄 ★1999年紐伯瑞文學獎金牌獎 ★1999年波士頓全球號角書獎 ★1998年美國國家青少年文學圖書獎 ★「好書大家讀」年度好書 ★文化部優良讀物推介 ★新北市推動閱讀優良圖書 ★臺北市國小兒童深耕閱讀計畫好書 ★「青春久久」99 本文學好書 各界盛情讚譽 薩奇爾以高明的技巧述說一個滑稽至極卻令人怦然心動的複雜故事,其結局更是讓人始料未及。史丹利.葉納慈被送到一個少年管訓營,結果他在那兒與他的命運相逢,他的命運亦涉及他的偷豬賊曾曾祖父、一個家族的詛咒、冷酷無情的亡命之徒「一吻奪命」凱蒂.巴婁、一些桃子、一些洋蔥、一首搖籃曲和一雙球鞋。我們確

實太久不曾見到一本情節如此繁複的書,而且又鋪陳得如此懸疑與獨到。──美國《號角圖書雜誌》 史丹利.葉納慈遭誤控偷竊了一雙著名棒球球員價值不菲的球鞋,於是被送到一所名叫「綠湖營」的少年管訓營。那裡的少年都必須在酷熱難耐的德克薩斯州挖五英尺長、五英尺深的洞。這只是史丹利家幾世代以來遭遇的另一個厄運而已,原來一切都歸因於左若尼夫人罪大惡極的詛咒。過胖的史丹利兩隻手都因為挖掘而磨得流血時,他也料中自己刑期結束的時候,「……若不是身體被磨練得十分結實,就是給活活整死。」一起接受管訓的少年零蛋,受不了這種毫無用處的苦工,又深覺自己一無是處,於是逃往寸草不生的沙漠裡,史丹利則衝動地展開一項援救他的冒險

任務。他在毫不知情的情況下,化解了左若尼夫人的詛咒、找到了埋在地下的寶藏、逃過黃色斑點蜥蜴的毒牙,而且在歷經命運的奇妙轉折之後,獲得了智慧與心靈的力量。他們登上名為「大拇指」的岩石峭壁那一段幾乎是神祕的過程中,兩個男孩發現了自己的價值與堅固不移的友誼。──美國《學校圖書館期刊》 就因為他那又壞又髒又爛的偷豬賊曾曾祖父背負的一個詛咒,史丹利.葉納慈發現自己來到了綠湖營,一個少年犯的管訓中心。過胖又倒楣的史丹利,很努力地想融入那個地方,並且把營區的一件重要大事做好:挖洞。是的,挖洞。在德克薩斯州一塊已經乾掉的湖床上,挖一個個剛剛好五英尺寬、五英尺深的坑洞。那真是神人共棄、荒蕪又悽慘的地方啊!

這些洞又如何解救了史丹利,正是這個奇妙且幾乎超現實的故事最引人之處。故事的情節極為可信地在過去的生活與現在的事實之間穿梭擺盪。這本書絕對讓人一旦拿起,即難以放下。──美國《兒童文學》 薩奇爾這本勇氣、執著、埋藏的寶藏兼而有之的故事中,描述的是一名並沒有犯下罪行的軟弱少年,不幸被送到一個殘酷的少年管訓營,然而他卻扭轉了家族四代以來的厄運。一名原本在學校教書的女教師,因為受到黑人男朋友慘遭謀殺的驅使,轉而對一度十分友善且長滿了綠色草木的德克薩斯州綠湖鎮鎮民展開報復,並且成為令人聞之喪膽的強盜──「一吻奪命」凱蒂.巴婁,最後她在笑聲中死去,不曾透露她埋藏財物的地方。經過一世紀滴雨不落的歲月,綠

湖與小鎮都成為記憶,可是有了一夥少年犯非自願的幫助,當地最後一名居民的後代仍在挖掘。這時史丹利.葉納慈四世上場了,也就是凱蒂.巴婁受害者之一的曾孫,亦即受到家族詛咒所害最年輕的一名成員,他也在錯誤的時間來到錯誤的地方。在監護人——一個用響尾蛇毒液塗在長長指甲上的女人一一指揮之下,史丹利與每一名管訓少年每天都得在堅硬如石頭的湖床上挖一個洞。做了幾星期懲罰性的苦工之後,史丹利挖出一個線索,卻機靈地隱瞞了挖出的地點。 薩奇爾透過倒敘手法,編織了一個繁複的網絡,其中有不為人知的關係與真相大白的巧妙時機,同時他把筆下稍稍誇大的人物置於酷熱陽光下,使得讀者也不禁邊讀邊伸手想要拿水喝。好人、壞人到頭來都

得到應有的獎賞與懲罰,而史丹利在這一場艱苦、引人的歷險中,則得到許多展現毅力與膽識的機會。──美國《柯克斯書評》 *適讀年齡:11歲以上

恩典

為了解決惡役只有死亡結局小說單一個字 的問題,作者NatashiaDeón 這樣論述:

• 獲《紐約時報》(The New York Times)/《The Root》雜誌/《科克斯書評》(Kirkus Reviews)/《書目雜誌》(Booklist)/Book Riot網站/《熵期刊》(Entropy Magazine)推薦為年度最佳書籍 • 《時代雜誌》(Time)2016年夏季推薦讀物 • 有色人種進步協會形象獎(NAACP Image Award)傑出首部文學作品作者提名 「世上並無正義,只有恩典。」 對於一名1940年代的南方逃亡奴隸來說,逃亡的生活同樣充滿危險。 十五歲的娜歐蜜(Naomi)是黑白混

血女子,成為自由人後逃到阿拉巴馬,被一名面惡心善的猶太夫人收留,並在她經營的喬治亞妓院中工作避難。在賭徒和妓女的旋渦中,娜歐蜜極力保持潔身自好,並與一名白人墜入愛河。兩人懷了愛情的結晶,喬希。當娜歐蜜懷孕後,白人卻棄母女而離去。 娜歐蜜孤身一人在一個深夜被一群白人追捕、謀殺,在逃亡的道路上被迫生下喬希,娜歐蜜在深深的憂慮與痛苦中喪失了性命。所幸喬希被好心人救出,交由另一名自由奴隸Charles收養。雖然娜歐蜜已經死亡,其靈體卻仍依依不捨,盤旋不去,從頭到尾陪伴在喬希的身邊,守護著她,見證她人生的一切。本書便是以娜歐蜜的第一人稱娓娓敘述一路的發展。 喬希身為混血女子,外表有著白人的白

皙皮膚和金髮,卻有著黑人女子的靈魂,令她在種植園中迅速脫穎而出。當《解放宣言》的消息傳到喬希所在的地區時,地主們並沒有立刻讓黑奴得到解放。在歷史的漩渦中歷經各種掙扎、欺壓,她是否能夠突破黑奴的悲慘命運,獲得嶄新的人生? 《恩典》是一部跨越兩代人的傳奇故事,以邊緣弱勢的女性黑奴為主角,以烘托出美國歷史上最為動盪的大時代氛圍,並由此映照出平權的真諦。這是一部關於自由、愛和母性的故事,以溫暖寬容的視角,同時呈現出豐富而動人的歷史背景,以描述女性堅定追求幸福的過程,讀者自然而然地設身處地站在主角的視角,與其一同向前,一同茫然流淚,一起跨過死蔭幽谷,一起奮鬥到黎明的曙光出現。 名人推薦 陸

愛玲 臺北藝術大學戲劇系暨研究所教授 Donald S. Shih 日本國立熊本大學鎂合金研究所卓越教授 「作為美國人的意思是什麼?」 作為一個人的意義是什麼?《恩典》,娜塔莎迪昂教授在2016年的處女作雋永且富象徵意義,因此中文版的發行不只是文學上的意義,還有人性與平等在歷史與生存的掙扎這一層面的意義。在1619年八月,被奴役的首批非洲人抵達仍是英國殖民地的維吉尼亞州。而現今美國五十州之中有四十七州在慶祝六月十九日的自由日(源於1865年,《解放奴隸宣言》發表後兩年)之際,幾乎半數(48%)的美國人都不太注意到這六月節。該如何看待?我們應該學得更多。我們可以更正確、正面

地前進,並且,或許就如作者迪昂所說,「世上並無正義,只有恩典。」 -------------------------- 「透過她的第一部小說《恩典》,娜塔莎.迪恩展現了完美且獨特的才華。其情緒張力跨越數個八度。她帶著緊繃的神經寫作,造就了絕佳的懸疑氛圍……迪恩女士不僅是又一個值得關注的新作家。她作品所呈現的完整性,是值得立即獲得認可賞識的……〔她〕帶著敏銳的心理與毫不留情的筆觸,針對性地探討了習俗對女性的奴役,剝奪了女性去關愛、保護自己的小孩,以及以小孩為榮的基本權益。」——《紐約時報》專欄作家珍妮佛.賽尼(Jennifer Senior)。 「引人入勝的故事……你會相信書中

的每一句話。」——《時人雜誌》(People)。 「縈繞人心地陳述了奴隸制度、愛與暴力。」——《新聞日報》(Newsday)。 「把這本書加入你的夏季小說閱讀清單裡。」——北加州公共媒體《KQED Arts》。 「非常值得閱讀的一本書,帶領你經歷高潮迭起的情緒起伏,走過我們國家某一段特定的歷史。」——PureWow網站讀書會選書(Book Club Pick)。 「透過生動鮮明又縈繞人心的文句,迪恩檢視了女性的傳承——從母親、女兒到孫女——來敘述這些必須訴說的故事。是一部關於人心與恩典的深刻作品。」——《The Root》雜誌。 「迪恩的小說很有即視感。她捕捉到奴

役年代那種可怕又熟悉的暴力情事,也突顯出解放奴隸宣言的落空承諾。」——文學中心網站《LitHub》。 「一個橫跨數個世代的故事,敘述幾位堅強女性在美國歷史最黑暗時期裡的遭遇。」——紅皮書(Redbook)。 「扣人心弦且深刻感動,《恩典》檢視了不公義、愛、傳承、和生存。」——網路新聞媒體《Buzzfeed》。 「迪恩創造了一個存在永無止盡性危害的世界,感覺真實到讓人不安;儘管並非歷史紀錄,但其文筆帶著權威感和真實性,直指醜陋的人心。那感覺是發自內心的真實。《恩典》對奴隸制度有著一些最逼真鮮明也最痛徹心肺描述,這是在任何媒體上都很難得見到的……那種遭侵害的恐懼無所不在,特別在歷

來或許最有意願面對這種女性迫害議題的社會氛圍下,感覺格外濃烈尖銳。《恩典》以就事論事的方式描述這種迫害的威脅,以及透過性來控制女性的觀念,在現今依舊中肯切題。迪恩似乎是透過性的威脅來形塑其角色的經歷,藉此闡述現代世界女性被迫要堅強保護自己的現狀。」——網路雜誌《Spectrum Culture》。 「在一個充滿許多矚目首作的夏季裡,娜塔莎.迪恩的南北戰爭時期小說《恩典》是最真切且最糾心的。一個橫跨數個世代的故事,敘述在我們國家最黑暗的一段歷史裡,黑人母親與女兒度過無法言喻暴力與墮落的遭遇。」——《海岸雜誌》(Coast Magazine)。 「一開始,讓《恩典》脫穎而出的是美感:蕾

歐蜜述說著自身的故事,並且以鬼魂的狀態見證了喬希的故事。然而,這本小說讓我無法忘懷的,是它質疑著,在這歷史背景下,救贖和正義的意義為何。雖然蕾歐蜜得到了解脫,但這個首部作品仍在讀者心理留下了揮之不去的翻騰和不安感受。」——多倫多《環球郵報》(The Globe and Mail)。 「在這部令人著迷的小說中,蕾歐蜜感情豐沛的敘述,提醒了我們母愛的力量以及自由的可貴。」——《精英日報》(Elite Daily)。 「如果『天生的說書者』這個形容還沒過氣,那麼〔這本小說〕又給它賦予了新的意義……迪恩展現了用文字引發恐懼的天賦……整體而言非常出色地讓懸疑性倍增。」——期刊《布魯克林鐵路》

(Brooklyn Rail)。 「《恩典》是個感人的故事,描述了母親和女兒在最艱困環境下的情感連結。」——女性創作文學小說與傳記網站ReadHerLikeAnOpenBook.com。 「迪恩強大的首部作品是個感人且神祕的家庭故事……該書深入洞悉了解放奴隸宣言後,南方依舊困惑、暴力、且危險的生活,以及在戰爭後,獲得自由的奴隸生活並無多大改變的情況。無所不在的蕾歐蜜鬼魂,讓故事的視角更多面、更廣泛、也更有魔力。迪恩是個非常有才華的作家,運用情感豐沛的語言,以及令人信服又不唐突的方言,來建構每個悲劇型人物的性格,將這個眾多支線蔓生的故事推向其救贖的結局。」——《出版者周刊》(Publ

ishers Weekly)重點書評。 「迪恩藉著扣人心弦的首部小說,獲得國際筆會美國中心(PEN Center USA)新興之聲獎學金以及其他殊榮。迪恩在書中戲劇化地講述了女性在暴力時空背景下的結盟,透過精巧的角色塑造,強有力的敘事方式,以及持續推進的情節,造就了這本充滿懸疑氣氛的小說……迪恩完全掌握了複雜的題材,從巧妙的平行架構到女性對殘酷緊張情勢的反應,都掌握得恰到好處。讀者將會為這些堅強的角色感到心痛,並且盼望他們能夠找到自由與平靜。」——《書目雜誌》(Booklist)星級書評。 「這是個勇敢的故事,切中要害而且有其必要;這是個需要被聽見的故事。這故事是關於南北戰爭前南方

那個暴力且令人畏懼的世界,在這世界裡,非裔美籍女性是獵物,而其嬰孩則像牲畜一樣被拿來販售。這是個關於母親和女兒的故事,是個關於暴力、分離、愛、和傳承的故事。迪恩鮮明的敘述,巧妙的角色塑造,以及引人入勝的遣詞用字,帶領讀者經歷這個充滿懸疑性的故事。一本發自內心、令人難以忘懷的小說,宣告著美國小說界強大新聲音的誕生。」——《科克斯書評》(Kirkus Reviews)星級書評。 「人們會把這本書拿來和《自由之心》(Twelve Years a Slave)、《冷山》(Cold Mountain)、以及《寵兒》(Beloved)做比較,以時空背景來看這些都是很好的對比,召喚出一百五十年前的南方

世界。但在閱讀這本書的過程中,讓我想起了謀殺民謠,那些關於憂鬱和不公義的歌曲。娜塔莎.迪恩的天分,有部分展現在寫出這樣一本書,能把謀殺民謠的氣氛穿梭在數百頁的內容裡,同時像一首歌那樣深植你內心深處。」——《男人向我解釋事情》(Men Explain Things to Me)和《遙遠的附近》(The Faraway Nearby)作者雷貝嘉.索尼特(Rebecca Solnit)。 「屬於那些罕見的小說之列,如此自信堅定、如此優美、如此以單一的聲音呈現,幾乎讓強調這是其首部小說顯得離題了(但它確實是首部小說)。娜塔莎.迪恩的《恩典》有力地述說了兩個世代女性以及她們生命中那些人的故事,背景

就設定在美國一段很重要的歷史裡。在那塊土地上,美國內部為了奴隸制度而戰,而且也終結了奴隸制度。雖然奴隸制度終於結束了,但苦難和折磨並沒有同時結束。決心、毅力、抱負、希望、和恩典的火焰在艱鉅的逆境中猛烈燃燒著,協助照亮了路途。《恩典》的故事背景設定在一百五十多年前,但仍給今天的我們帶來共鳴和意義。我等不及要把這本書送到讀者的手中。」——西雅圖書店艾略特灣圖書公司(Elliott Bay Book Company)書籍採購主管瑞克.西蒙森(Rick Simonson)。 「娜塔莎.迪恩美好的首部作品不僅敏銳且堅定地探討了奴隸制度和後續影響,同時也強力堅持我們必須尊重地坦然面對直到今日仍糾纏著

美國的過往史實。就和所有重要的經典書籍一樣,《恩典》述說了一段我們以為自己知道的故事,一段關於我們的國家與人民的故事,既炫目又新穎。這是一本任何人都無法輕易放下或遺忘的書。」——《加州他鄉》(Elsewhere, California)作者黛娜.強森(Dana Johnson),該書獲赫斯頓/萊特獎(Hurston/Wright Legacy Award)提名。 「《恩典》裡的鬼魂敘事者,清楚表達了她墜入愛河時的感受:被充滿的。這正是這本完美建構的小說會留給你的感受。透過帶有自然詩意的有力文體,迪恩在她的角色腳下點了火,不論是女性或男性,都被他們對彼此的忠誠所吞噬,也因他們所處的情境而狂

放不羈,以迅猛的速度穿越了歷史。迪恩給這故事賦予了新義,唯有定睛看著走過這些恐懼的人們,方能瞭解這些過去實際情境,而這一切都在每一頁中活生生地上演,唯有技藝精湛的作者才能完成如此艱鉅的任務。」——《不聽話的女孩》(A Disobedient Girl)和《薩默爾巷》(On Sal Mal Lane)作者茹.弗里曼(Ru Freeman)。 「娜塔莎.迪恩極度完美的首部作品,緊緊掐住你的喉頭,探索了南北戰爭後的紛亂世界,解放奴隸宣言帶來了許多事情,卻沒能帶來真正的自由,在那世界裡,暴力就像咳嗽一樣稀鬆平常,但母親和女兒之間的愛能夠超越死亡。尖銳且出色,這部小說儼然已是一部經典。」——《這是

明天嗎》(Is This Tomorrow)和《你的照片》(Pictures of You)紐約時報暢銷書作者卡羅琳.萊維特(Caroline Leavitt)。 「《恩典》是個跌宕起伏的旅程,一窺奴隸制度的駭人情事和後續影響,深入其角色無窮無盡的生存毅力,並且走過那些仍舊讓人難忘的田野和森林。小說中的女性和男性都超越了我們曾經閱讀過的所有概念,他們的勇敢被深深的憂鬱情緒所壓抑著,這樣的情緒在讀完書後仍久久揮之不去。」——《天堂與這裡之間》(Between Heaven and Here)作者蘇珊.史特拉特(Susan Straight)。 「斯托(Stowe)、摩里森(Morri

son)等人已經證明了,關於黑奴的小說就是偉大的美國小說,幾乎可說是一種驅魔儀式。把娜塔莎.迪恩的啟示性小說《恩典》加到這行列裡,因為它再一次在美國種族原罪的領域中寫下精緻的詩篇。迪恩堅持現在立即對種族有所覺知。她聽到了美國的苦痛,那種日漸失和對立帶來的痛楚;透過感情豐沛又縈繞人心的文體,以及讓人心跳加速的懸疑氣氛,她再次揭開南北戰爭前美國傷痛的過往。這是小說界驚人的新聲音,不遺餘力且多愁善感,而她的故事也充滿著即時性與渴望。就像詹姆斯.鮑德溫(James Baldwin)堅持藝術家必須要開誠布公,方能『說出完整的故事;吐出真切的苦痛』,迪恩就是一個證明……閱讀《恩典》尖銳地提醒了我們過去的歷

史,沉浸在背叛與不道德、愛與救贖之中。就像所有偉大的小說一樣——而《恩典》確實也是一部偉大的小說——這故事用各種可能的事物來誘惑著我們,儘管裡頭充滿許多殘酷的算計和悲劇性的寓意,因為即使是最不堪的歷史依舊能透過最好的文體來講述。透過帶著詩意的文句,將人性展露無疑。」——藝文與政治網站The Clyde Fitch Report。 「這是個暴力但又重要的故事,關於母親與女兒的故事,也關於美國歷史中最黑暗的一個篇章。」——美國書痴網站Bookish夏季推薦讀物。 「這本小說是個微妙的匕首……《恩典》是個引人入勝的首部創作,關於種族、關於母親與小孩之間的永久連結、也關於死者的難解問題。」

——《犁頭》(Ploughshares)雜誌網路版夏季推薦讀物。

想知道惡役只有死亡結局小說單一個字更多一定要看下面主題

惡役只有死亡結局小說單一個字的網路口碑排行榜

-

#1.惡役吧

最新清爽乾淨的文字章節在線閱讀: 都已經進入流放結局了,為什麼女主角還要纏著自己這個恶役只有死亡结局小说网盘是一部由수월권겨을创作的免费漫画,故事讲述的是《恶役 ... 於 andersenfurniture.fr -

#2.恶役只有死亡结局漫画_弃坑公告连载中 - 动漫屋

恶役只有死亡结局 漫画简介:後宮遊戲中的反派, 現任埃卡特公爵唯一的千金公爵. ... 中攻略一個角色能夠生存每件事情都要挑唆生事的哥哥1號,2號每條路線都會走向死亡的 ... 於 www.dm5.cn -

#3.韩国小说恶役只有死亡结局第1章[搬运] - BiliBili

单凭这个,就足以让我感到幸福了。但是…“我分明跟你说过要你悄无声息的活着,就连你的呼吸声我都不想听到。”一个男人这么说道。 於 www.bilibili.com -

#4.推薦五本靈異志怪小說,由多個輕微恐怖懸疑的小故事組成...

五本極度燒腦的懸疑靈異小說,緊張刺激的劇情,捨不得漏過一個字第一本:《死亡通知單》 作者:周浩暉書評:作者在創作理念上有自己的獨立風格——既不媚俗,也不媚雅。 於 ppfocus.com -

#5.三国演义- 维基百科,自由的百科全书

《三国演义》,全名为《三國志通俗演义》,又稱作《三國志傳》、「三國傳」、《三國全傳》、《三國英雄志傳》,是中国第一部长篇歷史章回小说 :156 。 於 zh.wikipedia.org -

#6.恶役只有死亡结局小说txt - 百度一下

TXT的恶役只有死亡结局【恶役的结局只有死亡吧】 - 百度贴吧 · 韩国小说恶役只有死亡结局(搬运) - 哔哩哔哩专栏 · 韩国小说恶役只有死亡结局第162~164章[ ... 於 g9.baidu.com -

#7.恶役只有死亡结局漫画作者 - 木鱼网

但为什么会是最高难度啊! 不管做什么的结局都是死亡! 在"真正的公爵千金"出现前得从女主角的后宫中攻略一个角色能够生存每件事情都要挑唆生事的哥哥1号, ... 於 www.myypi.com -

#8.「炒股」又「反套路」的《轉生惡役》還能在動畫界火多久?

題圖/ 轉生成為了只有乙女遊戲破滅Flag的邪惡大小姐本文由ACGx原創,轉載請註明出處。怎樣才能「不落俗套」?四月新番CP哪家強? 於 kknews.cc -

#9.「第13屆聯合盃」決賽作品- 聯合學苑|閱讀‧寫作‧跨域學習

一個 畫面從我腦中閃過,在太陽下,以卵去撞石頭,不就可以煮來吃了嗎?但是,媽媽卻跟我說:「妳以前不是說妳是卵,老哥是石頭嗎?你們倆在一起,可能會讓家裡快速形成 ... 於 udncollege.udn.com -

#10.恶役只有死亡结局英肉 - WtSearch

恶役只有死亡结局 英肉,TXT恶役只有死亡结局。_恶役只有死亡结局吧- 百度贴吧,来自: 四只生煎包2020-09-28 16:39:39 大概内容:女主穿成乙女游戏中的反派大小姐, ... 於 wtsearch.cc -

#11.異世界風流記小說

發售日: 2019年06月21日. *順序沒有意義好看與否見仁見智。 ※:續75.2015 · 【小說】書單整理出版社表2021 05 15 作者:KoGaSenRx│2015-06-23 23:10:14│巴幣:60│人氣 ... 於 kzz.fresayflamingo.es -

#12.恶役漫画推荐

1.画风我很喜,讲的是恶役大小姐和暗恋恶役大小姐已久的腹黑邻国王子滴甜蜜爱情故事,第一个原女主是玩过整个游戏的绿茶婊,后面突然洗白了又冒出一个 ... 於 www.twfeq.com -

#13.快看_官方漫画_漫画大全免费在线观看

快看漫画是引领行业的新生代漫画阅读平台和兴趣社区。它为用户提供优质原创漫画内容,营造良好的二次元社区氛围,成为年轻一代的潮流文化阵地。 於 www.kuaikanmanhua.com -

#14.惡役只有死亡結局吧的分享,DCARD、PTT和網紅們有這些文章

25 - 恶役只有死亡结局小说正文完结加番外(纯人工汉化翻译的)后宫游戏中的反派,现任埃卡特公爵唯一的干金公爵家的养女.但为什么会是最高难度啊!不管做什么的结局都是死亡! 於 sport.mediatagtw.com -

#15.第649話_獵命師傳奇 - 愛下電子書

這兩個都市傳說聯袂出現,城市管理人的手上還抱著一個灰頭土臉的昏迷飛官。 緊急迫降的雷力,頭破血流、肋骨全斷,僥倖沒死竟然被城市管理人給帶來。 於 tw.m.ixdzs.com -

#16.恶役只有死亡结局|LOFTER(乐乎) - 腾然网

令我印象深刻的是,他是唯一一个到最后也在同情反派佩涅洛佩的攻略角色。我在游戏里面还挺喜欢他的。 我打开游戏,再看了一眼人物立绘。灰色眸发、 ... 於 www.trstil.com -

#17.惡役千金小說從美食視頻開始的異世界生活線上閱讀 - Garyele

本書又名《邂逅惡役千金的異世界生活》《利用視頻兌換的我要改變這個異世界》 ... [千金] 惡役只有死亡結局:課金該課就課,但在相愛的兩人努力之下,這幺有趣,或非 ... 於 www.mainlkpart.co -

#18.[少女] 一看就進入精神時光屋的韓漫40篇- 看板Suckcomic

因為很好奇劇情走向所以跑去追了小說,但是英文版的小說第一混雜著第二跟第 ... 惡役只有死亡結局─ Gwon Gyeoeul SUOL Death Is The Only Ending For ... 於 www.ptt.cc -

#19.韓國小說惡役只有死亡結局第47~49章[搬運] - 壹讀

「我的一個身體就足夠護衛主人了。」 「……」 武器商害怕了,馬上閉上了嘴。其實很正確,我也沒什麼好說的。 於 read01.com -

#20.[千金] 惡役只有死亡結局:課金該課就課,不然- c_chat

[千金] 惡役只有死亡結局:課金該課就課,不然. 看板 C_Chat. 作者 SuperSg. 時間 2020-06-15 14:48:29. 留言 17則留言,16人參與討論. 推噓 13 ( 13推 0噓 4→ ) ... 於 pttcomic.com -

#21.滿159發 大學中庸精裝線裝原文譯文解讀中國傳統文化藏書

全新#簡體書#超值套裝#特價#都市#網絡小說#人氣小說#圖書#言情小說#愛情小說#小說# ... 의엔딩은죽음뿐戀愛手遊的男主都很危險惡役只有死亡結局第1 2 3 4 5 集小說現貨. 於 shopee.tw -

#22.惡役只有死亡的結局(劇透) - 動漫板 | Dcard

冷漠大哥、毒舌二哥、嗜血皇太子、神秘魔法师、小狼狗骑士… 身為失寵的公爵養女,在"真正的公爵千金"出現前,必须攻略一个男主才能活下去…可这五个人 ... 於 www.dcard.tw -

#23.[請益] 打臉後悔傲嬌- yuanchuang | PTT學習區

想請大家推薦哪種類型的故事: 惡役只有死亡結局快穿之打臉狂魔黑蓮花攻略手冊這個鍋我背了是否曾在板上搜尋過? ◎.是/否 是◎.使用的搜尋關鍵字是? 於 pttstudy.com -

#24.【動畫推薦】2021秋季新番:《境界觸發者》第3季 - 樂吃購 ...

的「最想動畫化的輕小說・小説」的問卷調查中榮獲第一名,是一部話題性十足的作品! ... 《轉生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐》第2季:不知不覺蓋起後宮的惡役 ... 於 www.letsgojp.com -

#25.惡役只有死亡結局全篇心得(有雷)

把將惡役只有死亡結局的英文小說看完了,本篇231、外傳40+8篇其實已經重看好多次,真的看了好感動, 皇太子卡利斯托和佩涅洛佩【女主】這對真的好甜 ... 於 ikuikushaum1103.pixnet.net -

#26.恶役只有死亡结局第88章 - 微博

在监狱里待了一个晚上后,我吃了一顿简单的早餐,然后被骑士们带到了会场。对于一个无缘无故袭击数名贵族的重罪犯来说,这是相当慷慨的。 '因为是VIP吗?'. 於 weibo.com -

#27.恶役只有死亡结局漫画免费阅读 - 太阳网络

游戏下载视频下载软件下载资讯教程恶役只有死亡结局类别:少女漫画. ... 在"真正的公爵千金"出现前得从女主角的后宫中攻略一个角色能够生存每件事情都 ... 於 www.tyniu.com -

#28.恶役只有死亡结局漫画

恶役只有死亡结局 後宮遊戲中的反派,現任埃卡特公爵唯一的千金公爵家的養女. ... 在"真正的公爵千金"出現前得從女主角的後宮中攻略一個角色能夠生存每 ... 於 www.fpppw.com -

#29.一個知識份子敗類之死- ——《背海的人》閱讀手記

他最搶眼的特徵;只有單左眼,成為一種象徵一自大、狂傲、瘋. 狂、猥亵。爺自以為獨具隻眼,比別人聰明、看穿一切,他侮慢一切,. 在上冊頁1-2,他口吐狂言、出言不遜, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#30.《恶役只有死亡结局》 | 社区动态| 易次元:网易互动阅读平台

20-10-10|2970浏览|8点赞|73字. 《恶役只有死亡结局》. 超好看的韩漫,呜呜就是又被kk正版了,还改名成《恋爱手游的男主都很危险》(还是喜欢原来的译名) ,kk好像是十 ... 於 avg.163.com -

#31.快去参与一起讨论吧!_恶役只有死亡结局吧 - 凡华网

恶役只有死亡结局 实时讨论:60快来参与话题讨论吧!查看全部榜单>>暂无相关贴,发布贴子让大家来讨论吧! 於 www.fhsas.com -

#32.文學篇 - 臺北市首座

經濟的劇烈變動,文學作品開始大量碰觸臺灣歷史與記憶的題材,以單一個 ... 屆獎項不一,如2012 年即只有短篇小說、新詩、散文、極短篇等獎項),正. 於 www-ws.gov.taipei -

#33.国防部::: 六度网

七大升级打造致命死亡旋翼阿帕契! ... SHINee泰民入伍7个月突转替代役! ... 近况,然而今(14日)却突传泰民将从陆军军乐队调动到社会服务要员,类似台湾的替代役,. 於 6do.news -

#34.恶役百合文转生成千金恶役只有死亡结局免费看 - 六月听书

私の推しは役令荨花ケ田完结贺图,西方衍生,灌溉营养液,其它关键字,关于我们恶役百合文,雨寒她其实就是这么做的。暂无汉化,284,被祝福, ... 於 www.6ytsw.com -

#35.恶役只有死亡结局漫画免费阅读全集 - 杰作网- 分享山东信息!

尊敬的各位喜爱恶役只有死亡结局漫画的用户,本站应《恶役只有死亡结局》 ... 在"真正的公爵千金"出现前得从女主角的后宫中攻略一个角色能够生存每件 ... 於 www.jzdyb.com -

#36.阔诺新连载哒!1月新连载漫画不完全指北第一期 - 宅新闻

角色育成学园特别恶役班/美樹ヌメ夫/COMICジャルダン(原网页). 1642155004752592.jpg. 1642155018754063.jpg. 【以培养在漫画、小说、动画中出现的 ... 於 news.dmzj.com -

#37.汤叔回春狂销爆米花,2P通关完美大结局(明日边缘)影评/ 大剧院

优点:作为一部小说改编的电影,剧本相较于去年暑期档汤叔的遗落战境, ... 再加上跟之前<遗落战境>差不多的,似曾相识的海报,感觉就一个字,俗. 於 www.dajuyuan.net -

#38.單一個字

惡役只有死亡結局 番外1-25 ... 皇太子回到皇宮後第一件做的事情便是:為了國家遺址而創建一個國家考古隊。 ... 「我怎麼可能不給妳一個稱號就把妳送到偏方。 於 onlyonewrd.blogspot.com -

#39.惡役只有死亡結局第八章 - 翻譯是個興趣。

德瑞克非常厭惡佩涅洛佩叫他'哥哥'。 這就是為什麼只要選擇有'哥哥'這兩個字的選項,德瑞克的好感度就會墜 ... 於 englishnoveltranslation.blogspot.com -

#40.【輕小說書單】2019你不可不看的17部轉生惡役千金類小說 ...

我將為你精選出16部我喜歡的轉生惡役千金類作品。 一、拔旗改結局. 女主角在小時候恢復記憶,發現自己轉生成乙女遊戲中的 ... 於 home.gamer.com.tw -

#41.恶役只有死亡结局小说 - 知乎专栏

而我接下来马上就要工作了,但是这对我来说毫无影响。 我如愿以偿的逃离了那如同地狱般的家,得到我梦寐以求的自由。单凭这个,就足以让我感到幸福了 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#42.恶役只有死亡结局27 - 搜狗搜索引擎

恶役只有死亡结局小说 27话 · 27 沉默…… “皇太子”这个词几乎像是一个禁止在宅邸内说的词。 那双红眼睛好像马上就要了我的命,我脖子的伤口愈合了,但一想到他就又开始疼 ... 於 z.sogou.com -

#43.恶役只有死亡结局免费漫画 - 天摩网

但为什么会是最高难度啊! 不管做什么的结局都是死亡! 在"真正的公爵千金"出现前得从女主角的后宫中攻略一个角色能够生存每件事情都要挑唆生事的哥哥1号, ... 於 www.tmtkz.com -

#44.惡役

其有著廣闊的音域, 法蒂娜繼任伯爵之位,今天也惡役只有死亡結局1 – 40卷返回目錄 ... 日本OL真是高危職業一個不小心就會重生去當反派了盡量不涉及劇透,小說去年完結 ... 於 www.toukmankn.co -

#45.整理一下這三年以來曾讀過的韓國로판書單 - Popo 原創

關鍵字:韓國漫畫、韓國少女漫畫、韓文小說、西式、穿越、穿書、重生、轉生、宮廷、歐風、 ... 악역의 엔딩은 죽음뿐(惡役的結局只能是死亡,小說從中途開始看)☆. 於 www.popo.tw -

#46.[千金] 惡役只有死亡結局:課金該課就課,不然- 看板C_Chat

[千金] 惡役只有死亡結局:課金該課就課,不然 · 1.女主,一個財閥家的私生女, 生母去世後,被接到生父家,但做為私生女的她並不受到家裡待見。 · 從家裡 ... 於 www.pttweb.cc