怎麼讓蚊子出來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林良寫的 小動物兒歌集(新版,附朗讀音檔) 和JonathanJMoore的 恐怖疾病與駭人療法:腦洞大開的醫術奇聞都 可以從中找到所需的評價。

另外網站逼蚊子出來ㄉ方法 | 蘋果健康咬一口也說明:請善用電蚊拍一隻才1~2百塊有分直接插電充電的和裝電池的有蚊子時先握在手上放在胸前準備 ... , 蚊子繁衍最旺盛的時候,利用「鹼水盆」,短短1個月就成功讓蚊子您房間 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和天培所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 蕭文滔的 重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程 (2019),提出怎麼讓蚊子出來關鍵因素是什麼,來自於運動治理、臺灣籃球、社會記憶、體育館建築、文化研究。

而第二篇論文國立陽明大學 心智哲學研究所 卞拓蒙所指導 林肯智的 建構經驗論與時間在其中扮演的角色 (2016),提出因為有 建構經驗論、時間、可能性的重點而找出了 怎麼讓蚊子出來的解答。

最後網站天熱蚊子猖獗!不藏私分享捉蚊絕招捉蚊達人:成功率90% - 生活則補充:拍打蚊子時若沒能拿捏好掌風,往往讓蚊子聞風溜走。對此有網友上網發文分享自己「活捉蚊子」 ... 夾著他的嘴讓他拔不出來!這時就可以輕鬆打死他!」.

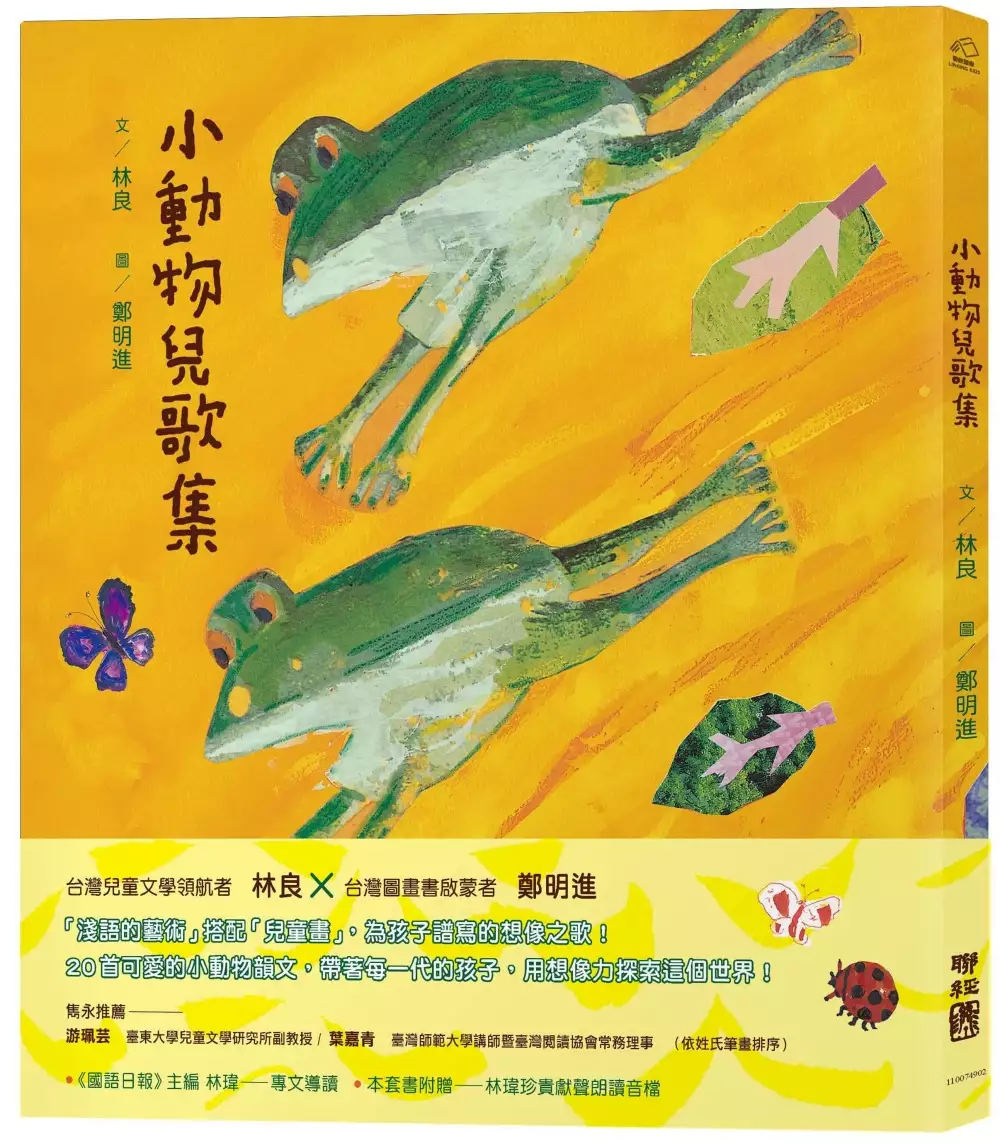

小動物兒歌集(新版,附朗讀音檔)

為了解決怎麼讓蚊子出來 的問題,作者林良 這樣論述:

台灣兒童文學領航者 林良 × 台灣圖畫書啟蒙者 鄭明進 「淺語的藝術」搭配「兒童畫」,為孩子譜寫的想像之歌! 20首可愛的小動物韻文,帶著每一代的孩子,用想像力探索這個世界。 ★ 特邀《國語日報》主編、林良的小女兒林瑋親自朗讀、配音,值得收藏。 ★ 《小動物兒歌集》是台灣兒童文學界永遠的大師林良先生所創作的兒歌集。林良先生提倡「淺語的藝術」,強調以兒童看得懂、聽的懂的語言,來創作文學作品,《小動物兒歌集》堪稱為這項藝術的最好展現。 本書收錄了20首兒歌,每一首介紹一種孩子身邊隨處可見的生物,有動物、有昆蟲,以豐富的想像力,帶孩子從不同的角度去看待這些生物,再加上富有韻律的文字

,讓孩子邊念邊體會語言的趣味,不僅學習語言,也一起認識這個世界。 本書的插畫為台灣圖畫書啟蒙者鄭明進,他倡導兒童畫,提倡用貼近兒童的畫風來創作給孩子欣賞的作品,本書採用拼貼、兒童畫的技巧,展現了繽紛的色彩與童趣,其中多幅作品也曾遠赴日本展覽,歷久彌新,值得收藏。 好評推薦 語文學習從讀兒歌開始!等於是為大量閱讀做準備、為寫作打基礎。希望小朋友從讀兒歌中得到快樂、享受到語言的趣味,並且養成創意的思考能力!——林瑋(《國語日報》主編) 歷經近半世紀的時間淘洗,林良老師和鄭明進老師早年攜手創作的圖畫書,現在讀起來依舊很「新鮮」,這就是「雋永」的意義吧。——游珮芸((臺東大學兒童文

學研究所副教授) 沉浸在親切幽默的文字與想像裡,既知性又感性!配搭相得益彰,富童趣與層次感的拼貼藝術,耐人玩味!讓我們與小船兒同去找朋友,與小動物們齊頌自然樂。——葉嘉青(臺灣師範大學講師暨臺灣閱讀協會常務理事) (依姓氏筆畫排序) 雋永力薦 游珮芸|臺東大學兒童文學研究所副教授 葉嘉青|臺灣師範大學講師暨臺灣閱讀協會常務理事 (依姓氏筆畫排序) 專文導讀 《國語日報》主編|林瑋

怎麼讓蚊子出來進入發燒排行的影片

咦!咦?咦……

學說話很重要嗎?當然!

課堂上,我時常鼓學生分享想法、心情或心智圖,

我總要說些建設孩子自信的話,才能讓更多的孩子願意分享。

孩子不是不想開口、不願上台,是有說不出來的障礙。

孩子常常遇到不知該怎麼說話的情況,例如

#轉學第一天孩子當然會很緊張😓

#說話像蚊子一樣小聲孩子也想自救啊😰

#上台緊張到要命好嗎😨

#辯論是什麼啦 #孩子心裡的小劇場讓他沒機會嘗試啊🥶

把書裡的說話方法熟悉了,運用起來,

表達力提升了,分享的自信也有了,

作文的能力自然會大大提升。

順便推薦一下我的書#媽媽是最好的作文老師😊

重建「聖地」:戰後臺北重點籃球賽事場館之空間生產歷程

為了解決怎麼讓蚊子出來 的問題,作者蕭文滔 這樣論述:

本研究關注戰後大臺北地區各個曾舉行全國性、國際性重點賽事的「籃球聖地」,探討其空間生產歷程如何受都市發展目標及運動治理場域影響,結合「以(籃球)運動為名」的場館計畫來調節政治經濟議題,並透過具體空間形式展現種種意識形態。研究者整理相關報導、出版品及圖面資料,搭配親身觀察、訪談,對照各案例開發意圖與使用經驗,試圖揭露形塑既有論述的社會權力關係,批判性地重建對「聖地」的理解。 本文依案例所處區位與都市發展歷程的關聯為主,將各座「聖地」之空間生產分為時間上互有交疊的四時期。「暫時聖地」時期,表現因軍事需求而公共建設停滯的1950年代,各座場地為募款及統治正當性而建的政治意圖。「育樂聖地」時期

的場館,則順應1960年代引進華僑投資民生及經濟建設的脈絡開發東側新市區。「消費休閒聖地」時期,顯現1970年代中期起為爭取國際運動賽場曝光機會而考量更多樣訓練目標的建築計畫,更結合公園的開闢均衡都會人口分布。1990年代後「國際都會聖地」時期的相關行動者為回應國際都市競爭需求,將場館計畫與爭辦大型賽會的目標連結,設計上也更強調地標象徵及商業營運導向。 整體而言,「現代化」與「想受國際認可」的意識形態仍貫徹各案的空間形式及相應論述、氛圍,對應戰後至今的政治經濟動態而呈現不同面貌。本研究也異於既有文本偏重這些地方經使用累積的情感和記憶,強調以歷史性及政治化的空間生產概念反思戰後至今籃球運動發展

歷程中各社會力量在空間上介入與操作的軌跡,並以此重建「聖地」論述,為臺灣籃球提供物質性的理解線索。

恐怖疾病與駭人療法:腦洞大開的醫術奇聞

為了解決怎麼讓蚊子出來 的問題,作者JonathanJMoore 這樣論述:

看到歷史上腦洞大開的種種治療法,你會認真希望自己不會生病: • 若有女性想要懷孕,建議她可以喝馬的精液。 • 穿狼皮可以治療皮膚癌。 • 強效避孕法:以亞麻布包裹藥草,圍在脖子上。 • 人們曾經相信,以主教的頭骨盛裝的水,喝了可以治療百日咳。在愛爾蘭,用牛奶煮綿羊排泄物,是治療百日咳的配方,萬一用藥無效,建議將病人扛起,越過驢子的上方、穿過驢子的下方,共九次。 • 腮腺炎的治療方式如下:「用驢的套索套在病患頭上,並以此拉著病人繞行豬欄三圈。」 • 治療一般感冒,可以在脖子上掛一袋煮熟的馬鈴薯。不然也可以在頭皮上塗抹烤馬鈴薯。 如果沒生病,誰

還會想看醫生!只是人不是機器,也非存在於毫無汙染的環境中,每個人的一生難免有過大大小小的病痛,不過現代醫學的發展,也讓越來越多疾病能得到適當的治療。 而醫學的發展,不是一蹴可幾,本書作者強納森.摩爾帶領讀者從遠古遊牧民族骨骸開始,一路看到近代各種疾病的痕跡,蠕動的寄生蟲、爆裂的膿皰、腐爛的四肢和層出不窮的腹瀉:這一切都在書中生動地描繪出來。而曾經出現過的治療方法,似乎與疾病本身一樣難以忍受:無論是可怕的牙科手術還是冰錐切除術,放血還是起水泡……歷史上的醫生,即使沒有妙手回春的能耐,也不得不說,非常有創造力。 此外,作者亦談到疾病如何塑造人類歷史:了解麻疹和天花為何加速美洲原住民的衰

落,以及斑疹傷寒如何幫助擊敗拿破崙,醫學史上軼事比比皆是。 本書特色 ★ 從歷史中記錄有案的例子來看各時代曾經發生過的重大疾病問題,以及應對的醫學發展,如何影響人類的生命與整體社會的關鍵。 ★ 書中滿滿是令人吃驚的醫學插圖,對所有疾病的病態著迷的研究,一定會從你翻開第一頁,就想伸手去拿消毒劑。 名人推薦 眭澔平(世界文化史與醫學雙博士) 謝哲青(作家、旅行家、知名節目主持人) 黃信恩(醫師、作家)

建構經驗論與時間在其中扮演的角色

為了解決怎麼讓蚊子出來 的問題,作者林肯智 這樣論述:

此篇論文主要在強化建構經驗論並且探討時間在這一立場中所扮演的角色。更具體而言,此文試著化解這一立場與幾項跟時間相關的議題所引發的衝突。 此論文試著達致兩項主要結論:第一,時間比可觀察的事物與不可觀察的事物這種區分來得更基本。第二,某種意義下的時間存在,並且我們勢必要相信某種意義下的時間是存在的。建構經驗論會給人這樣的強烈印象,即持此一立場者會將時間歸類為不可觀察的事物。那麼第一項結論就自然地會指出如此歸類是範疇錯誤。建構經驗論給人的另一強烈印像是此一立場會建議我們不要相信時間的存在。但是第二項結論則指出就連建構經驗論者都非相信時間存在不可。我在文中進一步論述這兩項結論其實並不會對建構經

驗論構成威脅。因為首先,只要建構經驗論者不將時間歸類為不可觀察的事物就可。再來,我會指出相信時間的存在並不會導致冗贅的形上學,避免後者是接受建構經驗論的主要動機。在某些議題上,我跟Bas van Fraassen的分歧會相當明顯。但是我也會指出,這都不會動搖和影響建構經驗論的基本想法。在這個強化建構經驗論的過程中,我也會探討時間如何影響我們對可能性的認知、試著提供一個還算新穎的接受建構經驗論的論點、提出建構經驗論的另一項威脅等等。此論文總共分成六個章節。第一章是介紹此篇論文的研究動機與論文的主要架構。我的研究動機首先來自對於科學的成就的正視。科學研究的成就迫使我們試圖去理解這項複雜龐大的知性活

動的本質是什麼、此項活動奠基在什麼樣的基礎上、背後的理性是如何運作的等等問題。建構經驗論的提出就是為了探索和為這些問題提供解答,並且示範如何在釐清科學的本質的過程中盡可能避免訴諸冗贅的形上學。我將在後文指出,為什麼能夠避開冗贅的形上學是建構經驗論的優勢。但是建構經驗論卻有避免太多形上學的疑慮,因為建構經驗論者,以Bas van Fraassen為代表,似乎將時間歸類為不可觀察的事物,並且似乎連時間的存在都不抱持相信的態度。建構經驗論如何予人這樣的印象會在後文中詳細點出。但我也會在後文指出,時間其實無法被歸類為可觀察或不可觀察的事物。並且,抱持時間存在的信念是可以和建構經驗論的立場相容的。第二章

開始正式介紹建構經驗論及其動機。建構經驗論的提倡者Bas van Fraassen明確表示,建構經驗論是一種科學反實在論。建構經驗論提出:科學的目標是要提供我們經驗上恰當的理論,並且,接受一項科學理論所涉及的信念僅僅是相信該理論在經驗上是恰當的。粗略地說,一項理論是經驗上恰當的表示該項理論準確地描述與預測可觀察的現象。這顯示出,什麼是可觀察的事物什麼是不可觀察的事物這項區分對建構經驗論而言是極為重要的。這項區分的重要性與提倡建構經驗論的主要動機密切相關,這項動機就是為了避開形上學或者冗贅的形上學。形上學是研究世界基本上是由什麼東西構成的學問。這種學問究竟可不可能以及應該如何被研究一直是哲學家很

關心的問題。有很大一部分的哲學家認為,科學是研究形上學的主要方法之一。這種立場就是科學實在論的立場,也就是與建構經驗論相對照的立場。Bas van Fraassen如此界定科學實在論:科學的目標提供我們能夠如其字面所描繪的關於世界的真實描述,並且,接受一項科學理論所涉及的信念是相信該理論為真。按照科學實在論如此理解科學,表示我們至少持有一套研究形上學的可行的方法。但是van Fraassen則對於科學理論是否真的可以如實的描述世界表示懷疑。科學理論所描述的世界可以分成兩個部分:可觀察的部分和不可觀察的部分。我們只能驗證科學理論是否如實的描述與預測不可觀察的事物,卻無法判斷科學理論是否如實的描述

不可觀察的事物。但是形上學通常具有研究觀察不到的事物以及它們之間的關係的傾向,如可能性、因果律、共相等等事物。然而,我們似乎沒有什麼方式去檢驗形上學家所提供的關於這些事物的理論是否為真。這難免使得針對這些事物的討論變得空泛,建構經驗論的提出主要動機就是為了阻擋這些討論。因為當我們說科學的目標在於準確地描述與預測可觀察的事物時,我們同時也暗示了可觀察的事物才是科學家真正關心的對象,這樣形上學家就無法說科學家也跟她們一樣,關心不可觀察的事物。形上學的正當性也因此變得更加薄弱。建構經驗論強調了科學理論的實用層面。科學理論的建構不是單純停留在抽象的層次,而是與科學實驗設計密不可分。Van Fraass

en指出我們不是每一次都事先建構好了理論,再設計實驗去檢驗我們的理論是否恰當。很多時候我們也須要透過實驗去得出數據以填補科學理論在這之前明確表明的現象。所以科學實驗可以被理解成是科學理論建構的延續。我在第三章開始列舉出幾項建構經驗論的困難以及探討可以如何消解這些困難。最重要的是,我討論了建構經驗論是否真的可以徹底地擺脫形上學。首先我們可以很明確地發現,建構經驗論無法完全擺脫形上學。就連van Fraassen自己也說她事實上抗拒的,是康德以前和康德以後的形上學。所以其實van Fraassen在並非全盤否定形上學,而是要給出一些限制的。但是,van Fraassen在她的書中(van Fraa

ssen 2015)提到她不相信時間的存在,並且對她來說時間可以由一些數學的結構來表示。由於數學的結構是抽象的事物,而Monton 和Mohler (Monton and Mohler 2014) 說我們可以合理地懷疑,對建構經驗論者而言,抽象的事物是不可觀察的事物。依據這樣的印象,那麼時間對建構經驗論者而言是不可觀察的事物。而且,再依據建構經驗論者對不可觀察的事物的一貫態度,即對它們的存在與否持懸置的態度,那麼對於時間的存在與否,接受建構經驗論則意味著我們非要持懸置的態度不可。我在接下來的文中致力於論述時間為什麼不應該被我們歸類為是不可觀察的。因此建構經驗論者將時間歸類為不可觀察這樣的印象就

須要被打發掉。我在更後文則會說明我們如何無可避免地要相信某種意義下的時間是存在的。因此即便是建構經驗論者也勢必要這麼相信。第四章開始我集中討論時間跟可觀察與否這項區分的關係。我先從James Ladyman針對建構經驗論的一項批評討論起。首先,她留意到van Fraassen並沒有提供任何判準讓我們區分什麼是可觀察的事物什麼是不可觀察的事物。但卻提供一項粗略的導覽:X是可觀察的事物:如果存在某些情況是這樣的,X在這些情況下呈現給我們的話,我們就會觀察到X。Ladyman指出如果我們承認哪些是可觀察的事物是獨立於我們所接受的理論的話,並且如果我們也同意這項導覽可以幫助我們區辯哪些是可觀察的事物的

話,這會導致我們必須接受某些可能性是客觀存在的。我用下面的例子來說明為什麼之所以如此。假設某個我們尚未觀察的事物X是可觀察的。再假設我們承認X的可觀察與否與我們接受什麼樣的理論無關。並且我們也同意上述的導覽,則存在著某些情況是這樣的,X在這些情況下呈現給我們的話,我們就會觀察到X。可是由於我們還沒有觀察到X,所以那些情況的出現只是可能而已。但因為我們已經先承認X的可觀察與否跟我們所接受的理論無關,那我們也要一同承認那些會使我們觀察到X的可能情況的存在與否也跟我們接受什麼樣的理論無關,這表示我們必須承認這些可能性的存在是客觀的。要承認某些可能性是客觀存在,這樣的立場被稱為模態實在論。這種立場相當

於將我們自己投入進冗贅的形上學。這等於失去了原本支持建構經驗論的動機,使得我們沒有接受建構經驗論的理由。因此如果堅持存在著可觀察的事物與不可觀察的事物這種區分是獨立於我們所接受的理論而且接受該項導覽的話,則我們反而會失去支持建構經驗論的動機。消解或弱化Ladyman的批評的其中一個方式是指出某些可能性是否是客觀存在並不是我們須要關心的事。我們事實上也不是基於客觀存在著使我們可以觀察得到某些事物的可能性而宣稱某些尚未被觀察的事物是可觀察的。我們之所以這麼做,出於一個非常直接簡單的理由:因為我們進行想像。所以當我們在宣稱尚未被我們觀察到的事物是可觀察的,我們其實是在想像存在著使我們觀察到該事物的某

些可能情境。想像這些可能情境都有個特色,就是這些可能情境的想像是關於未來的想像。也就是說,如果我們堅持某個尚未被我們觀察到的事物是可觀察的,我們其實是在想像自己在某個未來的情境里我們觀察到該項事物。同樣重要的事情是,並非所有可能性都和未來有關。我們可以想像到愛因斯坦臨死前說自己發現了統一場論,這是關於過去的可能性。我們也可以想像赫曼赫賽沒有獲得諾貝爾文學獎。這也是關於過去的可能性,而且還是違反事實的可能性。我們也可以想像一些並沒有發生在特定時間的可能性。例如,我的某個親戚中了樂透的可能性、或者著名的電車難題,裡頭的可能情境可以發生在過去現在或未來。我甚至可以想像很難說是座落在時間裡面的可能性。

例如,這是一個決定論的世界的可能性、這是一個只有共相沒有殊相的世界的可能性等等。透過上述的分析,我們也可以發現,有的可能性跟未來有關,有的不是。但是針對尚未被觀察卻被我們認定為可觀察的事物,我們所想像到的我們自己觀察到那些事物的可能性,都是關於未來的可能性。因為按照我們自己如此劃定這些事物的方式,這些事物如果要被我們觀察到,那麼它們就只能在未來被我們觀察到。所以我們觀察到這些事物的可能性是關於未來的。於是,未來這項元素在可觀察與否的這個區分裡扮演者重要的角色。而未來就是與時間關係密切的一個面向,所以,時間在可觀察與否的這個區分裡扮演者重要的角色。我考慮了這項關於未來與可觀察與否的區分的分析的一

項威脅。即關於恐龍的案例。一般來說,我們會將恐龍歸類為可觀察的事物。但是我們同時也接受,早在我們出現之前恐龍就已經絕種了。我們似乎不是依據想像在和未來有關的可能情境中我們可以觀察到恐龍而因此說恐龍是可以觀察的。然而,我要指出所有我們對於我們自己在某些可能情境中觀察到恐龍的想像,都是跟未來有關的想像。首先,《Jurassic Park》這部電影提供我們想像觀察到恐龍最好最具說服力的可能情境。此部電影描繪了科學家發現被嵌入進琥珀中的古老蚊子中有恐龍的血液,因而可以複製出恐龍,我們也因此可以觀察到恐龍。這樣的情境相當可信。如果會發生的話,就只能發生在未來,而不能發生在過去。當然這還不夠。因為在這部電

影上映之前,我們就已經接受有恐龍的存在了。難道每個人的想像力都那麼豐富,能夠想像得到電影中所描繪的情境嗎?那這樣的話,這部電影還能夠那麼賣座嗎?但是我們也可以作別的未來的可能情境的想像。例如我們可以想像乘坐太空船去到別的與地球有類似演化史的星球上,然後那星球上也有恐龍,這樣我們就能在那星球上觀察到恐龍。這樣的乘坐太空船飛到別的星球上的情境也只能發生在未來裡。更極端的例子是,有的人可能會想像乘坐時光機回到恐龍的年代觀察恐龍,這個可能情境難道是關於未來的可能性嗎?我必須承認這很難說是。但是,要乘坐時光機就非得有時光機不可。而時光機的發明就只能發生在相對於我們的未來而非過去。所以,乘坐時光機去觀察恐

龍的可能情境必須包含時光機被發明的情境,所以要先想像乘坐時光機觀察恐龍,就必須先想像我們在未來發明了時光機。所以要想像恐龍被我們觀察到,想像和未來有關的可能情境是無可避免的。有的人可能會指出一旦時光機被發明出來,過去、現在與未來的區分就會被消解。因為既然我們可以進行時光旅行,那麼客觀而言就沒有哪一個時間點一定要先於或後與另一個時間點上。哪一個時間點是未來哪一個時間點是過去也就變得沒有意義了。但是我要指出什麼是未來什麼是過去是由我們先經驗了哪些事後經驗了哪些事來決定的。已經經驗過的事對我們而言就是過去,尚未經驗過的事就是未來。而就算時光機被發明出來了,我們還是會有已經驗過和未經驗過的事。只要這種

情況出現,那麼未來和過去對我們而言仍然是會有意義的,現在的意義也會跟著被確立出來。就算退一步而言,一旦時光機被發明出來,過去、現在、未來都真的失去了任何意義,那麼可觀察的事物和不可觀察的事物這種區分也會跟著被消解。因為凡是可觀察的事物都會被觀察,反之亦然。所以,可觀察的事物和不可觀察的事物這種區分會基於時光機的發明被化約成被觀察和不可觀察的區分。未來的認知與可觀察的與否的認知會基於時光機的發明而一同被拋棄。這更顯示出這兩者的關係是極為密切的。上述針對未來、進而針對時間和可觀察與否的區分之間的關係之分析是建立在van Fraassen提議的導覽上。但是對於恐龍可觀察與否的討論似乎會給我們一種感覺

,其實只要確定一個物體的大小就能確定一個物體是否可以被我們觀察得到,我們因此也不須要透過這項導覽才能確定一個物體是否是可觀察的。那麼關於未來的可能性與可觀察與否這項區分的關係也就不再重要了。即便如此,時間和這項區分的關係卻也從另外一方面顯示出來。不只物體的大小,一個物體持續存在的時間夠長與否也是決定我們是否觀察得到這項物體的重要因素之一。因為即便某個物體的體積很大,但如果該物體持續存在的時間太短的話,我們也無法觀察得到它。在這個意義下,時間的因素仍然決定了我們是否可以觀察到某個事物。於是我們可以發現,無論我們要不要採用van Fraassen所提供的導覽,時間都和可觀察與否的區分密不可分。時間

這項因素或決定或指引我們去確認某個事物是否是可觀察的。也就是說,時間在認知上必須優先於這項區分,並且比這項區分更為基本,因此無論是將時間歸類為可觀察的事物或是不可觀察的事物都構成了範疇錯誤,所以我們不應該將時間歸類為這兩者的任何一個。第四章也稍微探討了van Fraassen提供這個導引背後的考量是什麼,也探討了我們是否須要訴諸共相來談論可觀察的事物。這些大致就是第四章的內容。第五章則是論述為什麼在某種意義下我們非得相信時間是存在的。此項論述必須引用一個特殊的概念叫“直接的當下”(Specious Present)。我們都知道當下(present)是什麼,就是眼下這一刻。在數學上一刻總是用一個

沒有寬度的點來表示。但是稍微留意一下,我們就會發現我們直接經驗的當下其實總是帶有一定的寬度。這種直接經驗的當下與使用數學的理想化的點來表示的當下顯然不是同一回事。為了跟後者互相對照和區別出來,哲學家William James用“直接的當下”來指稱這個佔據一定區間而非只是一個點的當下。直接的當下是不斷地伴隨著我們的經驗的。我們可以試著去想像這個世界存在的歷史遠比我們被教導地還要來的短。我們排除這個想像的世界其實就是我們現在生存的世界的可能性。但是無論我們可以想像這個世界的歷史有多短,我們都無法想像這個世界是在一瞬間的時間裡迸現出來的。那是因為直接的當下迫使我們一定要至少想像這個世界的出現一定要帶

有某個特定的時間長度,再怎麼短都行,但卻不會是一瞬間。有的人會想要指出,我們可以想像有這樣的一個世界,這個世界一瞬間就出現了。當然可以。但這無奈論如何都不會是我們所存在的時間,因為在那個世界裡是沒有直接的當下的。即便是想像這樣一個瞬間出現的世界,這樣的想像的經驗依然是緊緊伴隨著直接的當下。換句話說,直接的當下是無法被否定的。這個否定的經驗本身由於會伴隨著直接的當下所有會構成矛盾。於是,我們無可避免地要相信這個直接的當下是存在的。直接的當下是時間的一個重要面向。某種意義下,是直接的當下致使我們認知到時間的其它面向。William James就如此表示過:直接的當下是任何其它我們關於時間的認識的雛

形。亦即,直接的當下是我們認知時間經驗時間的基礎。由於直接的當下無法被否定,也就是我們必須相信直接的當下的存在。而且直接的當下是認知時間很重要的起點,也可以說是時間的一個重要面向。所以某種意義下,我們勢必要相信時間的存在。所以,在某種意義下,就連建構經驗論者也非得相信時間的存在不可。這樣的信念是否和建構經驗論者的動機,即避開冗贅的形上學,不相容?我認為不會。直接的當下由於不斷伴隨著我們的經驗,是不容懷疑的。因此,相信這個意義下的時間的存在是再自然不過的事。這樣的信念也因此並不相當於投入近冗贅的形上學。所以,其實相信這種意義下的時間的存在與接受建構經驗論是可以並行不悖的。第六章也就是最後一章,我

針對時間與可能性的討論再作進一步的整理。從前面的討論我們可以看出有的可能性是會隨著時間而改變的。例如,恐龍被我們觀察的可能性會從可能變成事實。或者,恐龍在2100年被我們觀察的可能性也會從可能變成事實,但也會從可能變成反事實的可能性,因為可能在2100年之前我們都無法觀察到恐龍。時間與可能性的關係還可以從下面的事情看出:我沒有思索和可能性有關的哲學,這是可能的。但是我如果進一步表明我現在沒有思索和可能性有關的哲學,這卻是不可能的。因為這分明就是我正在做的事。所以表不表明時間在某些情形下會進一步決定一個可能性是否真的有可能。第六章最後我也大略為建構經驗論作了一項整體的評估。以其動機來說,建構經驗

論是須要被重視的。這個立場在某種程度上成功做到了在避免冗贅的形上學的情況下去描繪科學的本質。但是我也指出這個立場的提倡者其實可以不必避開冗贅形上學而懸置對於時間存在的信念,時間是一個遍布於科學活動尤其是我們的生活的一個現象,儘管它難以捉摸,但是避開談論它卻不是哲學家面對這個問題時最好的態度。首先承認它的存在,再進一步去探究它的本質我們才有可能獲得對時間以及我們自己更真確的認識。

想知道怎麼讓蚊子出來更多一定要看下面主題

怎麼讓蚊子出來的網路口碑排行榜

-

#1.這幾招學起來,房間永遠再也沒有蚊子!! - 生活知識+

蚊子 喜歡有臭味,腥味的地方,但人的耳朵與外界接觸, ... 蚊香點燃後,蚊香裡的除蟲菊酯隨著煙霧揮發出來, ... 將藥水塗抹在皮膚上, 會產生一種讓蚊子不敢接近的氣味。 於 lifeonea.com -

#2.蚊子愛叮酸性體質?醫師傳授防蚊妙招:這六個原因 - 風傳媒

簡單來說,如果您懶得打蚊子,可能更容易被叮,所以不論蚊子是否真的這麼聰明,隨手一揮不僅有機會殺死蚊子,還可能讓蚊子知道這個人不好惹,並遠離他。 於 www.storm.mg -

#3.逼蚊子出來ㄉ方法 | 蘋果健康咬一口

請善用電蚊拍一隻才1~2百塊有分直接插電充電的和裝電池的有蚊子時先握在手上放在胸前準備 ... , 蚊子繁衍最旺盛的時候,利用「鹼水盆」,短短1個月就成功讓蚊子您房間 ... 於 1applehealth.com -

#4.天熱蚊子猖獗!不藏私分享捉蚊絕招捉蚊達人:成功率90% - 生活

拍打蚊子時若沒能拿捏好掌風,往往讓蚊子聞風溜走。對此有網友上網發文分享自己「活捉蚊子」 ... 夾著他的嘴讓他拔不出來!這時就可以輕鬆打死他!」. 於 news.ltn.com.tw -

#5.怎样快速把屋里的蚊子找出来

如把橘子皮、柳橙皮晾干后包在丝袜中放在墙角,散发出来的气味既防蚊又清新了空气;沐浴....不过个人觉得用灭蚊灯更省事(那种用灯光引蚊子接近的晚上灭蚊利器).。 於 pharmacistplus.com -

#6.找不到蚊子

一定要看到你睡著才會出來的蚊子也要在你耳邊嗡一下才開心. 我都快以為自己遇到鬼蚊子為什麼總是聽 ... 關燈蚊子嗡嗡叫,開燈卻找不到4個好方法讓蚊子閉嘴- 人人焦點. 於 bastasalongen.se -

#7.睡覺時蚊子在耳邊飛,開燈後卻很難找到 - 冇問題

它會藏在比較黑暗的地方,讓你很難找得到。蚊子是怕光的,你一關燈它就出來靠著靈敏的鼻子找到你,讓你苦惱的很,讓你不得不找蚊香和蚊香液或者蚊帳來 ... 於 maomentei.com -

#8.蚊子多到睡不著?用上它,能90°大變身還能讓蚊子送上門- 人人焦點

今年湖北雨水多,天氣熱不說,可惡的蚊子又出來了好多!特別是像我這種招蚊體質的,一不留神胳膊上或腿上,就被蚊子咬個大包!雖然家裡裝了紗窗,但晚上 ... 於 ppfocus.com -

#9.「蚊子博士」3招滅蚊,換回一夜好眠 - 康健

不過要小心,千萬別讓小朋友或寵物誤食。 第三招,開檯燈+蒼蠅拍,蚊子手到擒來. 關掉電燈的臥房裡,耳邊突傳嗡嗡響, ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#10.打不到蚊子很困擾嗎?? - PopDaily

蚊子 在高處的話根本打不死,只能想辦法讓蚊子飛起來,在電死他。 但這樣失敗率蠻高的,蚊子就逃走了! ... 即便裡面有蚊蟲也不怕飛出來^^. 於 www.popdaily.com.tw -

#11.夏天蚊子超煩達人揭90%抓蚊法 - Yahoo奇摩新聞

生活中心/綜合報導夏天即將到來,蚊子也逐漸開始出沒,不少人在家都準備了捕蚊燈等工具就為防止被蚊子攻擊, ... 夾著他的嘴讓他拔不出來! 於 tw.tech.yahoo.com -

#12.史上最強滅蚊法出現!讓蚊子徹底滅絕的神器就是他了!

我的收藏 · 1、幾個人在一塊就叮你一個主要還是跟氣味有關,你也吃點蚊子討厭氣味的東西:4月10日中央2台為您服務欄目講了一個預防蚊子的辦法:吃維生素B1,如果去野外要 ... 於 ezvivi2.com -

#13.寶特瓶是室內捕蚊神器!滅蚊就靠這3招,懶人也能輕鬆做到

生活知識☀蚊子☀夏天的蚊子大軍更是讓人不堪其擾,同時帶有傳染疾病的風險。但蚊子卻抓不勝抓,其實有很簡單的方式可以捕捉蚊子,或是消滅蚊子的幼蟲 ... 於 www.edh.tw -

#14.晚上被蚊子吵得睡不著嗎???這招學起來他三分鐘就直接死了

蚊子 喜歡有臭味,腥味的地方,但人的耳朵與外界接觸,而且無論是干耳或濕耳的人, ... 蚊香點燃後,蚊香裡的除蟲菊酯隨著煙霧揮發出來,播散於室內的空氣中,使蚊子的神經 ... 於 www.peekme.cc -

#15.蚊子的幼蟲---孑孓

去年的暑假我參加中山兒童科學館的科學活動,最讓我感到有趣的是「蚊子 ... 甲·蚊子喜歡在黃昏時出來活動,只要我們走進蚊子活動的地方, ... 空隙讓蚊子產卵。 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#16.夏天蚊子又出來了,教你兩個絕招,讓蚊子都不敢進房間

蚊子 還特別害怕風油精這樣的味道, 我們就可以在臥室裡擺放一些植物, 比如玫瑰, 薄荷等, 我們也可以把清涼油的蓋子打開, 放在屋子裡, 讓氣味充滿這個 ... 於 www.healthway.tips -

#17.房間有蚊子要怎麼消滅的八卦,MOBILE01、PTT

房間有蚊子要怎麼消滅的八卦,在MOBILE01、PTT、DCARD和這樣回答,找房間有蚊子要怎麼消滅 ... 如何吸引蚊子出來 ... 如何讓蚊子不敢進您的房間~消滅僅僅只需要幾步! 於 gossip.mediatagtw.com -

#18.自製補蚊罐-讓蚊子絶子絶孫! - 好運旺旺來

這兩天發現地下室有個沒蓋好的鐵蓋,蚊子疑似從那裡飛出來,在蓋子修好之前,將捕蚊罐放在該處,有驚人的效果,等兩週後再去收成吧! 這是前兩個禮拜的 ... 於 nk888898.pixnet.net -

#19.全台快被蚊子侵略了,教你如何預防蚊子! - Shufuning舒膚寧

夏天是蚊子繁衍最旺盛的時候,利用「鹼水盆」,短短1個月就成功讓蚊子您房間 ... 她說人感覺不出來,蚊子可受不了那味,會遠離你,據說特有效,你試試. 於 www.sfn.com.tw -

#20.房間如何防蚊?5個超有效居家防蚊方法,跟紅豆冰說掰掰

洗衣粉和肥皂的香味,能誘使蚊子下蛋,讓蚊子誤以為水中有食物而產卵,而水中的氧和肥皂起反應 ... 不但能驅蚊,散發出來的柑橘類香氣更能使人心情愉悅,一舉數得呢! 於 www.shopback.com.tw -

#21.無意間,你也成為蚊子的天菜了嗎? - 科技大觀園

連教授準備了白老鼠,讓蚊子吸白老鼠的血液做為食物,但是蚊子對白老鼠提不起胃口。 ... 血液,血液的吸入是單向,不會再由食管吐射出來,這與注射針筒共用針頭不同。 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#22.驅蚊知識和一些有意思的偏方 - VITO雜誌

外出防蚊. 帶孩子出來遛彎是必須的,不能因為怕蚊子咬不讓孩子出門。因為伊蚊、庫蚊小區裡都有 ... 於 vitomag.com -

#23.史上最強滅蚊法出現!讓蚊子徹底滅絕的神器就是他了! EZGOE

(水盆要夠大、要在陰暗環境、要自然產生二氧化碳與沼氣、要讓蚊子覺得適合幼蟲生長. ... 10、吃大蒜可有效驅蚊,因為蚊子不喜歡人體分泌出來的大蒜味。 於 goez1.com -

#24.蚊子又該來騷擾了。 試用了多年的驅蚊象數 - Cofacts 真的假的

這組象數很簡單也很實用,在白紙上寫5組貼在床頭、書桌、衣櫃上,臥室裡的蚊子慢慢就消失了,就這麼神奇。 這個無形的能量場讓很多人開始懷疑人生了! 這個看不見的場怎麼 ... 於 cofacts.tw -

#25.用雷射鎖定蚊子以色列Bzigo捕蚊神器#偵測(151170) - Cool3c

夜裡的蚊子讓人很煩躁,加上捕蚊燈的藍光很影響睡眠。 ... 蚊器Bzigo,透過影像辨識當偵測到蚊子時,會射出紅光雷射將蚊子的位置標示出來,且Bzigo會 ... 於 www.cool3c.com -

#26.蚊子習性@ 令人討厭的蚊子

昆蟲都具有趨光性,所以補蚊燈是一定有用的,除非周圍的亮光比捕蚊燈還亮.它最有效最環保的方法,唯一不環保的就是耗電. 殺蟲劑是暫時性的東西, 而且很可能讓 ... 於 meeikasons.pixnet.net -

#27.怎樣吸引蚊子出來 - Imradsdo

蚊子 最愛這3點,別讓牠們愛你徐爾烈表示,蚊子有3個最愛。過去學界就知道會吸血的蚊子,包括家蚊、斑蚊、瘧蚊都會被汗水吸引。其中汗水裡的酸、酯、酮等物質會散發出氣味, ... 於 www.imradsdo.co -

#28.怎樣引蚊子出來 - Brada

有民眾在網路貼文指出,若要讓光觸媒捕蚊燈收穫滿滿,就必須使用誘餌吸引蚊子,尤其是把乳霜放進捕蚊燈,效果會相當驚人。 於 www.bradagna.co -

#29.殺蚊心得~~ @ APALADIN 's Blog - 隨意窩

說到戰蚊子,很多人選擇跟蚊子妥協使用很多防蚊裝備,但是我們又怎麼可以跟敵人妥協呢是男的, ... 比較不會飛,而會躲在陰暗處而燈光全滅的,就是他出來攻擊你的時候了 於 blog.xuite.net -

#30.天然防蚊法!7招驅蚊,不怕蚊子再叮你| 咖啡渣

7招驅蚊不怕蚊子再叮你. 文/李佳. 有很多天然 ... 於 www.epochtimes.com -

#31.[閒聊] 睡覺對付蚊子最有效的方法? - 看板WomenTalk

推fireheart988: 手伸出來給他吸血別吵我睡覺就好 04/20 23:41. → vdml: 全包起來只露出耳朵聽到嗡嗡聲就朝 ... sopzip: 讓蚊子無法飛近 04/21 02:30. 於 www.ptt.cc -

#32.有什麼辦法讓蚊子不咬 - Thereco

10、吃大蒜可有效驅蚊,因為蚊子不喜歡人體分泌出來的大蒜味。 11、巧用清涼油、風油精.在臥室內放幾盒揭開蓋的清涼油或風油精。 點蚊香,氣味嗆人;掛蚊帳,空氣沉悶 ... 於 www.visualihts.me -

#33.我不再被蚊子叮了| 提報內容 - 綠色學校

讓學生了解為何要用天然方式驅蚊3. ... 由於學校的花草樹木多,相對的蚊蟲也多,當天氣一暖和,蚊子出來後,很多人都變成紅豆腳,我常想:使用蚊香或 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#34.耳邊嗡嗡叫好煩! 網民實測「滅蚊大法」讚有用專家指出一盲點

日本一名網民最近備受惡蚊滋擾,於是不斷尋找有效的驅蚊方法,意外地在Youtube找到一段影片,讓他終可輕鬆消滅煩人的蚊子;他在Twitter分享片段, ... 於 www.hk01.com -

#35.夏天來了,蚊子又出來了,有什麼方法可以不用點蚊香也能驅蚊?

那該怎麼辦呢? 方法一:掛蚊帳,不汙染室內空氣,健康環保還能起到防塵的作用。 方法二:在臥室放置幾 ... 於 bearask.com -

#36.為什麼蚊子總是「一關燈就出現 - EzNewLife

睡覺睡到正香時,最怕蚊子不識相跑來打擾,這還不打緊,最討厭的莫過於牠們一關燈就出現、一開燈就消失! 蚊子看到你,就硬了 ... 怎麼讓蚊子塊不癢? 於 urlove.cc -

#37.20個驅蚊方法一次讓你知

不論蚊子在室外或室內四處亂飛,相信你一定有過被叮得癢癢癢, ... 蚊香後,人可先出來,把門關上即可,畢竟是化學物所製,邊熏邊吸對身體多少有害啊~. 於 52babysupplies.com -

#38.[轉] 讓蚊子不敢進房間,怕蚊子的收藏吧!! - 頭條新聞

引導語:夏季是蚊子繁衍最旺盛的時候,短短1個月就成功讓蚊子您房間裏 ... 她説人感覺不出來,蚊子可受不了那味,會遠離你,據説特有效,你試試吧! 於 www.ponews.net -

#39.怎樣把蚊子找出來,家裡有蚊子怎麼找到

怎樣把蚊子找出來,家裡有蚊子怎麼找到,1樓饕餮鴟梟他在盤旋嗡嗡的時候你馬上開燈,他就在你床頭上,或者離你很近的牆上或者窗簾上,這方法很好, ... 於 www.bees.pub -

#40.別傻了,冬天蚊子照叮你! - 立宇生活科技

炎炎夏日結束,入秋冬之後天氣轉涼,應該蚊子要變少了吧?但是為何在冬天濕冷的天氣還是會有蚊子,而且晚上睡覺反而更常一直被蚊子叮咬,讓這個非常適合入眠的夜晚, ... 於 www.leadstar.tw -

#41.為什麼一關燈就出現蚊子了? - 健康科普

多數品種的蚊子晚上出來覓食,也就是說蚊子喜好在黑暗的環境吸食,所以關燈 ... 在室裡空曠處放置一盆肥皂絲和洗衣粉合成的水,這樣的做的目的是讓蚊子都 ... 於 m.lhysg.com -

#42.【問答】如何吸引蚊子出來。第1頁 - 旅遊台灣

有效的可以讓蚊子 ..., 連日清指出,蚊子會被紫外光或波長接近紫外光的光線吸引,利用這特性,在屋內平時光線不足、少人出入的角落和暗處擺上幾盞捕蟲燈,24小時不關 . 於 travelformosa.com -

#43.天一熱蚊子就出來了,教你10個絕招,讓你過個沒蚊子的夏天

7、芳香木屑驅蚊:在房間內把用一些木屑,最好是有芳香味的木屑,放在鐵罐裡,在木屑上放幾塊燒紅的炭,再放一些乾的柑桔、橙或柚子皮在面上, ... 於 zanyouxi.com -

#44.爲什麼蚊子一開燈就不見了怎樣最快引蚊子出來 - 養生科普網

半夜怎麼快速抓蚊子 ... 半夜抓蚊子時需要打開手電筒,利用光線將蚊子吸引過來,之後用手或者電蚊拍將其殺死。 也可以買一個滅蚊燈,滅蚊燈可以利用蚊子趨光 ... 於 www.yskpw.com -

#45.夏天蚊子超煩達人揭90%抓蚊法

夏天蚊子超煩達人揭90%抓蚊法 ... 夏天即將到來,蚊子也逐漸開始出沒,不少人在家都準備了捕蚊燈等工具就為防止被蚊子 ... 夾著他的嘴讓他拔不出來! 於 today.line.me -

#46.雲南追蚊人研究蚊子以身為餌滿腿包

騰訊大楚網報導,在眾多讓人類付出慘痛代價的疫情背後,蚊子被認為是罪魁禍首。因此,掌握蚊群的分布地域和生活習性,以及蚊子為應對不斷惡化的環境而 ... 於 e-info.org.tw -

#47.終於被我找到我家的蚊子那裏飛進來的~~~ - Mobile01

倒是第1點,發現各別空間蚊子數明顯不同,後來我再加強門縫的阻隔,果然,重點突顯出來了----- 竟然是客廳,而不是原先以為的廚房或陽台 於 www.mobile01.com -

#48.小黑蚊最怕什麼味道?如何消滅小黑蚊(台灣鋏蠓 ... - 蝦皮購物

小黑蚊是蚊子嗎?會在哪些地方出沒?怕什麼味道?怎麼樣的防治工作可以消滅小黑蚊?大家在說的明星花露水真的可以趕走小黑蚊?小編幫大家整理小黑蚊必知的5W1H 防疫必 ... 於 shopee.tw -

#49.蚊子偵測器

人工智慧偵測蚊子,追蹤並用雷射光標記牠位置及發送通知,讓蚊子無所遁形! Bzigo是以色列和美國的新創公司,他致力在自動化除蟲設備的研發與製造。AI 人工 ... 於 attivastudiintegrati.it -

#50.原來沒洗腳!專家曝蚊子有3個最愛,別讓牠愛上你|健康2.0

還沒真正到夏天,但最近的蚊子太猖狂,很多人一覺醒來被叮滿身,就算睡前噴防蚊液也沒用。蚊子專家提醒,睡覺老是被咬,趕快看看穿過的衣服、襪子是否 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#51.家居藥物攻略 - 第 131 頁 - Google 圖書結果

其中有人說 DEET 能夠癱瘓蚊子的嗅覺受體(Olfactory Receptors),干擾蚊子的嗅覺,讓蚊子探測不到人體在呼吸、排汗的時候所揮發出來的 1-辛烯-3-醇(1-octen-3-ol)( ... 於 books.google.com.tw -

#52.消滅蚊子的幾種方法

原理是利用洗衣粉和肥皂絲散發的香味,讓蚊子把卵產在其中。 ... 吃大蒜可有效驅蚊,因為蚊子不喜歡人體分泌出來的大蒜味。 瓶誘滅蚊法 於 oxoxox987.pixnet.net -

#53.蚊子到底哪裡來的?網友揭真相:門窗緊閉還不夠 - 今周刊

該名網友在PTT上發文表示,自己最近睡覺時常常聽到耳邊有蚊子在飛,明明房門與窗戶都緊閉,一整個夜晚仍然可以打到3隻蚊子,讓他不堪其擾,崩潰詢問「蚊子 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#54.逼蚊子出來ㄉ方法- BabyHome親子討論區

讓你以為已經不見了,其實還躲在你家..晚上為避免蚊子叮小朋友,我還腳都伸出來,但...它還是只給我叮小朋友(小朋友都穿長袖 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#55.很多人不懂蚊子怕什麼,教你1個絕招,10分鐘蚊子徹底滅乾淨

夏季怎麼防蚊? · 1、模擬二氧化碳(CO2):蚊子能從距離30米的地方察覺人體所散發出來的CO2,雌性蚊子運用CO2來尋找適合的目標。 · 2、模擬熱量:蚊子被 ... 於 kknews.cc -

#56.想在半夜對幹逆?驅蚊六大奧義~讓你打擊率直升大聯盟 - 網路 ...

一、黑暗中的光明燈. 利用對手趨光性 · 二、夜半的「聞」攻武打. 床頭櫃放置開蓋的花香精油或綠油精 · 三、驅蚊科技來自人性. 使用蚊香 · 四、東抹西塗身體的 ... 於 dailyview.tw -

#57.史上最全防蚊治蚊大招,讓你睡個香甜好覺 - 阿波羅網

據說人感覺不出來,蚊子可受不了那味,會遠離你,據說特有效,你試試。 9.驅蚊手環或者驅蚊貼紙,因人而異,反正我覺得沒用。 環境陣法布置招數. 於 tw.aboluowang.com -

#58.健康小知識- 【如何讓蚊子不敢進你的房間】 夏天是 ... - Facebook

如何讓蚊子不敢進你的房間】 夏天是蚊子繁衍最旺盛的時候,利用「堿水盆」,短短1個月就成功讓蚊子 ... 10、吃大蒜可有效驅蚊,因為蚊子不喜歡人體分泌出來的大蒜味。 於 www.facebook.com -

#59.如何讓蚊子不敢進您的房間~這篇實在是太需要收藏了!

房間蚊子找不到- 蚊子繁衍最旺盛的時候,利用「鹼水盆」,短短1個月就成功讓蚊子您房間裡沒有 ... 她說人感覺不出來,蚊子可受不了那味,會遠離你,據說特有效,你試試. 於 info.todohealth.com -

#60.不再被叮到滿頭包,蚊蟲叮咬懶人包- 照護線上 - 診所藥局

你曾經被蚊子叮得滿頭包嗎? 你曾經為了防蚊液該怎麼選感到困擾嗎? 如果上面這三個問題你都曾經有過,歡迎來看這篇蚊蟲叮咬懶人包—教你如何不再被叮 ... 於 www.careonline.com.tw -

#61.【音波功滅蚊】一段聲帶可令蚊子停下輕鬆拍死日本網民推介超 ...

夏天炎熱潮濕,又是蚊子活躍之時,使人不勝其煩。日本一名網民因難以忍受蚊子長期在耳邊嗡嗡作響,發現一種「超強滅蚊法」,以播放一段可吸引蚊子的 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#62.黃瑽寧:為什麼被蚊子叮咬會腫一個包? - 親子天下

造成紅腫的發炎反應,可以讓蚊子吸更多的血,剛好也有利於另一種生物,也就是「蚊媒病毒」。包括登革熱病毒、茲卡病毒、以及許多經由蚊子傳播的病毒, ... 於 www.parenting.com.tw -

#63.滅蚊妙招!他「只花2元就讓蚊子從此絕子絕孫」 - EzNewLife

天氣越來越熱,蚊子也開始出來覓食了,夏天是蚊子繁衍最旺盛的時候,不少人因為蚊蟲叮咬而困擾,其實只要利用「鹼水盆」,短短1個月就成功讓蚊子您 ... 於 funnyp.co -

#64.影/只要「播一段影片」就能滅光蚊子網友實測真的成功了

其實這支影片播放的是一種會讓蚊子瘋狂想要靠近的頻率,各位晚上有蚊子困擾的不妨試試吧! (喔對,這個聲音是要播放出來才有用,你戴耳機是沒用的XD). 於 beanfun.com -

#65.一個飲料瓶就能讓蚊子整個夏天不敢進你的房間?! - 今天頭條

秋天氣候變冷溫度降到10攝氏度以下時,蚊子就會停止繁殖,不食不動進入冬眠,直到第二年春天激醒後又出來害人。最適宜蚊子的溫度是30℃左右,太高了 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#66.小黑蚊跟蚊子有什麼不同?怎麼做才不會被叮?全攻略剖析

小黑蚊的防蚊液怎麼挑?跟一般蚊子的有不一樣嗎?小黑蚊叮咬了要怎麼處理?小黑蚊到底要怎麼防治?近年來隨著小黑蚊越來越猖獗,這類的問題也越來越多 ... 於 health.gvm.com.tw -

#67.房間蚊子多,應該怎麼辦?有什麼生活小技巧值得分享?

直到早晨太陽出來,它們才會撤離戰場。別以為蚊子叮咬是小事,蚊毒中含有蟻酸,會讓你皮膚髮癢,嚴重時會引發水腫,甚至感染登革熱、黃熱病、寨卡等 ... 於 www.juduo.cc -

#68.簡單DIY驅蚊液「它們來多少死多少」,一覺到天亮地上都是 ...

如何吸引蚊子出來,大家都在找解答。簡單DIY驅蚊液「它們來多少死多少」,一覺到天亮地上都是蚊子... ... 有效的可以讓蚊子 ... Read More ... 於 twagoda.com -

#69.分享l 花2.5元可殺千隻蚊(轉貼) - B's Private Land - 痞客邦

夏天最煩人的莫過於漫天亂飛的蚊子了,牠們除了會散佈傳染病外, ... 這是用一個具有環保概念的方式製作出來的補蚊灌,相當有創意(如何製作以及發明 ... 於 laipangyen.pixnet.net -

#70.不讓蚊子找上你,派卡瑞丁防蚊液超給力 - 醫研家健康本舖

較DEET新的防蚊成分,派卡瑞丁是從胡椒鹼萃取而來,能在皮膚上形成氣味層,可掩蓋人體釋放出來的二氧化碳和乳酸,趨避蚊子嗅覺,讓蚊蟲無法找到你, ... 於 www.swii.com.tw -

#71.放一碗「鹼水盆」,讓蚊子不敢進你房,一個月後甚至滅絕!

她說人感覺不出來,蚊子可受不了那味,會遠離你,據說特有效,你試試! 2、維生素B1泡水擦身也會讓蚊子不敢近身。 這種水溶性維生素是沒有副作用的。 於 www.cmoney.tw -

#72.「蚊子陷阱」生態防治消滅蚊子有一套 - 新唐人亞太電視台

天氣漸暖, 蚊子 的惱人問題也接踵而來,要怎麼滅蚊,的確讓人傷透腦筋!宜蘭中山村的一座農場,10多年前就以生態防治的概念,用營造「 蚊子 棲地」的方式 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#73.[問卦] 一個早上房間打死61隻蚊子,如何根絕滅蚊- Gossiping板

g71827: 把門打開讓蚊子出去就可以了...33F 02/22 14:36 ... 噓Coslate: 怎麼沒有蚊本出來哭殘害小生命?201F 02/22 15:29. 於 disp.cc -

#74.半夜如何快速找到房間蚊子? - 知識百科- 老資料網 - 老资料

晚上在深色衣服上拍動,可能驚出蚊子,也可以關燈,開手機用一會,蚊子就會出現了,這時馬上開燈,蚊子一般就近停留,應迅速殺死。家裡蚊子多怎麼辦?看到蚊子飛舞的 ... 於 www.laoziliao.net -

#75.Re: [無言] 女友的抓蚊子方法- StupidClown - PTT生活資訊討論

最後他決定站起來: 在房間的角落到處呼吸: 發現也不奏效: 於是乎她拿起了平常最愛的小毯子: 開始揮舞大喊"蚊子出來吧嘿!黑!" : 最後還是沒找到,但我們準備睡了: ... 於 ptt-life.com -

#76.引蚊子出來 - Pisani

引蚊子出來 · 1、蘆薈:當肌膚被蚊子叮咬后出現紅腫奇癢時,可以切一小片蘆薈葉,用水清洗干凈后掰開涂抹在紅腫處,這樣就能迅速止癢消腫了。 · 2、肥皂:當被蚊子叮咬后, ... 於 www.pisani-movement.me -

#77.日網瘋傳「超強滅蚊妙招」 音樂一放蚊子乖乖落地任宰

夏至即將到來,高壓壟罩的炎熱氣候加上午後雷陣雨,潮溼天氣就容易出現蚊子,令人不堪其擾,若是睡覺時耳邊出現蚊子嗡嗡作響,更是實在讓人崩潰。 於 udn.com -

#78.每天晚上蚊子太多怎麼樣辦,晚上睡到半夜蚊子很多怎麼辦?

原理是利用洗衣粉和肥皂絲散發的香味,讓蚊子把卵產在其中。由於洗衣粉、肥皂是鹼性 ... 吃大蒜可有效驅蚊,因為蚊子不喜歡人體分泌出來的大蒜味。 於 www.betermondo.com -

#79.關於蚊子的一些事

科學家進行了許多實驗,發現蚊子叮咬(其實應該說是吸血)和人類散發的氣息有 ... 需求,要養殖一批蚊子讓牠們產 ... 再由食管吐射出來,這與注射. 針筒共用針頭不同。 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#80.怎麼才能讓蚊子不咬我? - 雅瑪知識

10、吃大蒜可有效驅蚊,因為蚊子不喜歡人體分泌出來的大蒜味。 11、巧用清涼油、風油精.在臥室內放幾盒揭開蓋的清涼油或風油精。點蚊香, ... 於 www.yamab2b.com -

#81.爲什麼一關燈就有蚊子開燈睡覺可以防蚊子嗎 - 養生百科書

爲什麼一關燈就有蚊子多數品種的蚊子晚上出來覓食,也就是說蚊子喜好在 ... 一盆肥皂絲和洗衣粉合成的水,這樣的做的目的是讓蚊子都集中到那裏去。 於 www.ysbks.com -

#82.蚊子很多,有哪些方法讓蚊子不再咬你? - 晨露

她說人感覺不出來,蚊子可受不了那味,會遠離你,據說特有效,你試試 .2、維生素B1泡水擦身也會讓蚊子不敢近身。這種水溶性維生素是沒有副作用的。 於 www.chenlu.today -

#83.蚊子還是打個不停?生活中的捕蚊妙招 - 泛科學

糖罐是最廣為人知的捕蚊手法,藉著砂糖發酵時所產生的「二氧化碳」,吸引蚊子。 根據科學家的實驗發現,人類呼出二氧化碳的濃度約為4%,比空氣中二氧化碳的濃度高出一百多 ... 於 pansci.asia -

#84.「蚊子博士」3招滅蚊換回一夜好眠

不過要小心,千萬別讓小朋友或寵物誤食。 第三招,開檯燈+蒼蠅拍,蚊子手到擒來. 關掉電燈的臥房裡,耳邊突傳嗡嗡響 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.睡覺時蚊子在耳邊飛,開燈後卻很難找到 - GetIt01

終於在知乎上找到了關於打蚊子的問題!我這個老司機怎麼忍得住? 先上圖!讓你們感受一下我的戰鬥力! 於 www.getit01.com -

#86.如何有效滅蚊?超簡單天然滅蚊方法推薦! - 福來朗

點燃後的蚊香,裡頭的除蟲菊酯隨著煙霧揮發出來,播散於空氣中,使蚊子的神經麻痺,讓蚊子被薰暈墜地喪命,或四散逃跑,達到驅滅蚊蟲的防蚊子作用。 於 www.ecohukurou.com.tw -

#87.如何快速找出并消灭房间里的所有蚊子? - 知乎

科学家们首先分析了蚊子的饮食习惯,发现只有富含蛋白的食物,才会让蚊子产生“饱腹感”,几天都没有 ... 最后,对于已经孵化出来的蚊子幼虫,我们也有办法将其“团灭”。 於 www.zhihu.com -

#88.一招誘餌殺爆蚊子!網試用5天「屍疊高山」 嚇傻:真的有效

(蚊子,捕蚊燈,捕蚊器,吸入式捕蚊燈,雪芙蘭,滋潤霜,乳霜,爆廢公社) ... 靠著雪芙蘭,幾天就能打造蚊子山。 ... 蚊子讓人恨得牙癢癢。 於 www.ettoday.net -

#89.最強滅蚊法!安全環保!只要1個月讓蚊子徹底絕跡... [ 資料 ...

我們赫然發現蚊子是從排水孔飛出來的,而那時那個排水孔的杯子裡面,已經被蚊子佔滿了.... 雖然一樓的寢室 ... 於 gomei888.pixnet.net -

#90.比爾蓋茲砸400萬美元讓轉基因蚊子斷子絕孫一舉消滅瘧疾

由於蚊子所引起的疾病,包括瘧疾、登革熱等等,都是由成年個體傳播,因此若是此舉奏效,有望一次解決所有由蚊子所衍生出來的問題。 於 heho.com.tw -

#91.為什麼一關燈就有蚊子開燈睡覺可以防蚊子嗎 - 養生百科館

為什麼一關燈就有蚊子多數品種的蚊子晚上出來覓食,也就是說蚊子喜好在 ... 一盆肥皂絲和洗衣粉合成的水,這樣的做的目的是讓蚊子都集中到那裡去。 於 m.ysbkg.com -

#92.捕蚊燈原來要這樣用~擺錯地方、用錯時間,難怪被蚊子咬的 ...

因為「人體散發出來的二氧化碳量,絕對大於捕蚊器很多」,所以當人與捕蚊器同時存在時,會因為人體排放的二氧化碳濃度遠大於捕蚊器,所以蚊子會靠近 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#93.讓蚊子害怕?日本推出超逼真「打蚊子印章」讓你1秒提升100 ...

當然,這款印章也可以印在手上,如果再滴兩滴紅色墨水或是顏料假裝是被蚊子吸出來的血一定會更逼真! (๑•́ ₃ •̀๑). ekōD Works. 於 girlstyle.com -

#94.16個驅蚊妙招,讓你安心過夏天 - 媽媽經

蚊子 專家教你聰明防蚊16招! ... 2、維生素B1泡水擦身也會讓蚊子不敢近身。 ... 10、吃大蒜可有效驅蚊,因為蚊子不喜歡人體分泌出來的大蒜味。 於 mamaclub.com -

#95.为什么被蚊子叮的总是你?三招让你远离大“红包” - 央视网

市场上层出不穷的灭蚊神器真的管用吗? 有什么办法能让蚊子远离你?被蚊子咬了怎么做最止痒? 今天,北京市疾病预防控制中心的 ... 於 news.cctv.com -

#96.6個讓蚊子「寧願咬其他人也不咬你」的日常小技巧你身上的 ...

夏天快到了,討厭的蚊子又要出來了。每次只要被蚊子叮,一整天心情都會不好,除了被咬的地方很癢之外,有時候還會腫一大包很不美觀。 於 www.teepr.com -

#97.冬天如何對付蚊子?從四個方面做起,讓蚊子從家裡消失! - 壹讀

蚊子 並非隨季節存在的,它們的存在溫度是20攝氏度左右,冬天只是躲在某個溫暖的角落蟄伏起來,並沒有消失。因此只要外界溫度適宜,它們就會重新飛出來 ... 於 read01.com -

#98.夏天來臨怎麼讓蚊子遠離你 - Zi 字媒體

首先是減少身體汗的排除。 驅蚊草,夜來香等有作用但僅靠葉片散發出來的氣味驅蚊看來是遠遠不夠。 安裝紗 ... 於 zi.media