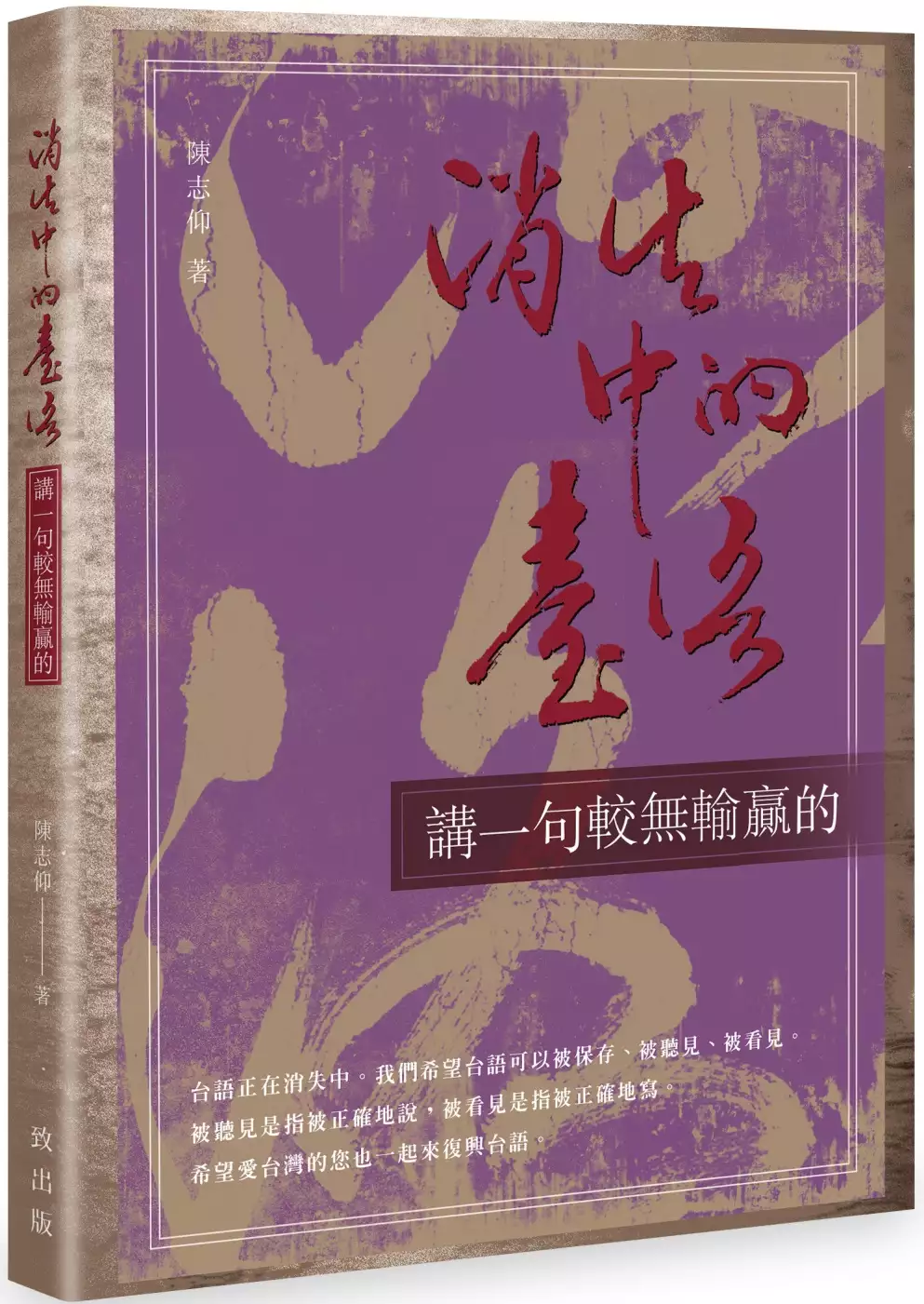

國民政府的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳志仰寫的 消失中的臺語:講一句較無輸贏的 和的 中醫不科學?1920-1930年代的社會輿論(上)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中華民國之肇建(國情簡介-政治)也說明:15(1926)年6月,國民政府任命蔣中正為國民革命軍總司令,自7月起誓師北伐,16年4月定都南京。17(1928)年6月,國民革命軍進入北京;12月,東三省易幟,分裂十餘年的混亂 ...

這兩本書分別來自致出版 和民國歷史文化學社有限公司所出版 。

國立政治大學 歷史學系 劉季倫所指導 邱旭玲的 戰後初期海派方型周報中的情感表達(1945-1947) (2021),提出國民政府關鍵因素是什麼,來自於戰後初期、海派方型周報、情感表達、情感性平民公共領域。

而第二篇論文國立政治大學 社會學系 鄭力軒所指導 彭思錦的 台灣威權時期的農地政體變遷 (2021),提出因為有 制度分析、變項中心、以地綁糧、以地綁人、社會穩定的重點而找出了 國民政府的解答。

最後網站南京國民政府的憲政運動則補充:抗戰勝利以後國民政府的憲政改革,是1938至1948年中國民主化進程中的. 重要事件,也是國民黨在大陸統治時期,從威權政體向民主轉型的一次嘗試與.

消失中的臺語:講一句較無輸贏的

為了解決國民政府 的問題,作者陳志仰 這樣論述:

聯合國教科文組織,定義瀕危語言六等級,台語屬於重大危險類級,搶救台語是當務之急。本書收集一些漸漸少用或已被誤寫的台語詞彙,保留台語的典雅,更期待台語不要消失。 源自古漢語的台語,保留了許多古典優美的用法,在北京語的強勢壓擠下,許多台語逐漸被遺忘,老一輩口中許多用詞,對新一代的孩子是一種完全陌生的語言。 「趡趲」、「唱喏」、「扽蹬」、「薦盒」、「傀儡練鑼」…作者以輕鬆日常的方式敘述,期待透過一點一點的撿拾,能為保留消失中的台語盡一份心力。 本書特色 ★ 繼《阿娘講的話》《偕厝邊頭尾話仙》後第三部續作!「臺語天王」謝龍介極力推薦! ★ 全書收錄一百篇台語詞,

從日常生活故事舉例,讓您輕鬆學習典雅又趣味的台語。 ★ 寫正確的台語字,不做台語文盲,期望您一起坐下來「講一句較無輸贏的」。

國民政府進入發燒排行的影片

店名:老鄧Lao Deng1949

電話:02 2343-5808

地址:台北市大安區信義路二段198巷4號

營業時間:am11:00 - pm14:30/pm17:00 - pm21:00

公休日:星期二

FB粉絲團:https://www.facebook.com/dengdeng83/

關於:

品牌故事: 東門川味老鄧担担麵第一代老闆鄧成林是四川廣安人,祖上三代傳承賣麪為生。1949年隨國民政府來台,便開始在東門附近搭草棚賣麵,一路在台飄香逾60年。 剛來台時,常因為止不住對老家的種種想念⋯老鄧從設想開始的第1碗麵⋯就將思念揉捏入麫,用回憶做成醬料,化感恩為幸福的湯頭。老鄧就在不知不覺中,放入了對家鄉的眷戀與情感,做出記憶中老家的味道。在每個想家的時候,吃上一口濃郁的麻辣川味,就是一種美味的思念~ 也就是因為思鄉念家,在老鄧眼中是只有家人而沒有客人;也許是這樣的親切、用心,才能將平凡的「家鄕味」轉換成了雋永的「家香味」。 這股特別想讓人幸福的「家香味」,60餘年來徹底感動了許許多多台灣家人的心。也因此 在全世界各地擁有不少忠實的鐵粉。 家人出門在外,總是特別惦念家香味道。所以只要一回國,就定要專程來老鄧,飽嚐一頓「老家的味道」,滿足心頭對家鄉的掛念。 今天,延續對「家」的思念與重視,以「幸福.家」為品牌的核心價值與責任。依著60餘年來不變的堅持與承諾,老鄧將繼續秉持著「吃的幸福」的開店理念,以店為家,一切的用心努力都只為了讓您能「幸福的吃」,享用這平凡中卻有著不凡的幸福滋味⋯讓我們大家「食在很幸福」。 未來,老鄧將給您全心的體驗與滿足。期盼以更多元豐富、更貼心的服務,與您共同守護生命中美好的時刻,一起尋著家香味~繼續幸福一甲子。

#Meck大叔#老鄧LaoDeng1949#炸担麵

戰後初期海派方型周報中的情感表達(1945-1947)

為了解決國民政府 的問題,作者邱旭玲 這樣論述:

二戰結束後的最初幾年,上海誕生了一類大衆通俗流行刊物——海派方型周報。在戰後社會氛圍低沉、報業環境惡化、經濟蕭條的情況下,為求得自身生存,它努力探索自我風格,形成了兼具大報關注民生和小報縱情肆意的特點,以及私人性、平民性、自由性和情感性的話語特色。它憑藉著「為民服務」的自我定位和通俗化的情感性表達贏得大眾共鳴,將自身打造為一個情感性的平民公共領域。在海派方型周報眾多的書寫文本中,有三類社會性情感議題受到較多關注:對自我身份認同的迷茫感、對外族排斥又迷戀的矛盾感以及對漢奸群體高度一致的憤怒感。分別從自身、他者、群體三個視角展現了戰後上海市民的情感認知和價值觀念。這些情感表達的背後具有共同話語的

基礎,即敘述內容都與市民日常生活密切相關,大眾的情感和日常經驗通過這三個議題皆可有所反映。總體說來,海派方型週報中的情感表達具有以下特性:立場主導,態度鮮明;用詞豐富,情感充沛;形式多樣,敘述為主。面對時代共同的議題,方型周報用情感性的方式展露了它獨特的表達。方形周報中的情感表達實質上是市民對外展露自我經歷和感受的文本,可以從文本的形塑過程和社會意涵兩方面認識這些情感表達。要探析方型週報中情感表達文本的生成和形塑過程,必須要考慮在其中進行情感表達的群體,即作者群和讀者群。作爲方形周報的推動者,三四十年代的小報文人基於自身志趣和關懷,利用豐富的報業經驗、寫稿能力和關係網絡,打造出方形周報這一平臺

,引領並吸引著讀者大衆的參與,逐漸共同搭建出一個具有明確主體和獨特情感風格的情感共同體,生產出各類情感表達文本。同時,這些情感文本提供了一種在宏大敘事外的記述歷史的方式:私人敘事的視角、個體表達的形式和公共領域的呈現。這種方式從私人角度和個體體驗認識、理解與闡釋社會風貌,正反映了市民文化對於社會權威和主流話語的對抗和解構。

中醫不科學?1920-1930年代的社會輿論(上)

為了解決國民政府 的問題,作者 這樣論述:

你會看中醫、吃中藥嗎?在新冠肺炎疫情肆虐期間,你聽過或吃過「清冠一號」來抗疫嗎?那些林立於大街小巷的中藥鋪和中醫診所,曾經只差一點點,就不復存在了。歷史上每件事物的存續與消亡,都不是理所當然的。一百多年前,正當五四運動勃興之後,人們開始高喊「科學化」與「西化」,要打倒一切陳腐、過時的舊學問,有著數千年歷史的中國醫學,很快地被捲入這場風暴中。 1929年,南京國民政府行政院衛生部成立,其下設置「中央衛生委員會」,並於當年2月突襲中醫藥界,以「中醫妨礙全國醫事衛生」為由,提出四項有關「廢除中醫」之提案,擬定一連串漸進手段來限制中醫發展,希望逐步達到消滅中醫之目標。隨後,全國中醫藥界

迅速展開了一連串抗爭與請願,甚至一路鬧到中央,驚動府院高層,最終保住了現代中醫藥發展的命脈。 這段歷史,見證了中國醫學現代化、科學化之開端,意義重大。本書收錄當時與隨後抗爭的相關檔案和報刊資料,重現當時的新聞輿論和醫藥業界對此事的看法,為讀者重新演繹這段中醫現代史的重大事件。本書不只促使我們思考中西醫學在當時的交鋒,這些史料更提醒我們,面對傳統知識與西方科學,我們或許可以抱持一種怎麼樣的態度來看待?值得讀者從史料中細細思索玩味。書中有關帝國主義、經濟侵略、革命思想等話語,也顯示中醫存廢問題其實和政治發展之間的高度相關性。讀者透過研讀這本資料,必能增進對這個時代醫藥問題的認識,也能從政治

、經濟、文化等各個層面來評估這場運動的成敗得失,並重新詮釋現代中醫史的發展脈絡。

台灣威權時期的農地政體變遷

為了解決國民政府 的問題,作者彭思錦 這樣論述:

本研究立基於國家中心論的制度分析架構討論台灣威權政府時期的土地變遷過程。希望回答為何台灣會在1970年代農業生產退居經濟發展的次要角色時,為何政府還要通過農業發展條例、區域計畫法等被過往學者視為是限制農地他用的立法?為了回答前述問題,本文採用歷史社會學已變項為中心之方法,區分出行動者、理念、權力、反餽等四個變項,一方面作為制度分析中討論制度變遷如何可能的架構,另一方面討論當時主導台灣農地使用政策的行動者之間其對於制度的反餽、提出的理念以及其權力關係等,作為理解當時立法過程的分析架構。而本研究結果顯示,在1950年代和1960年代早期,省糧食局在台灣農地使用政策上扮演了相當重要的角色,透過土地

改革、糧食調查員等制度設計,其達成了以地綁糧,亦即透過掌握土地進而掌握糧食生產的方式,除了達成國民政府的糧食需求外,亦得以透過糧食外銷賺取外匯。不過到了1965年以後,由於省糧食局長期壓低糧價,使得農業生產出現了農民收入降低、農村勞動力流失等現象,使得農復會和部分農經學者開始批評省糧食局建立的糧食生產制度。而在同一時期,台灣稻米的主要外銷國家日本,其國內生產復甦和泰國、越南等地亦向日本銷售稻米的情形下,使得台灣稻米的外銷市場不在,亦讓省糧食局對於國民政府的重要性開始降低。也因此行政院於1969年時通過了檢討台灣糧食生產政策的決議,使得擔任省糧食局局長長達24年的李連春離任,省糧食局亦進行改組。

而其為以地綁糧目標所推動的各種政策亦被一一廢除。也因為如此,國民政府為了解決農民因農業生產困難而到城市謀求收入更高之工作的現象,而分別在1970年代通過農業發展條例、區域計畫法,在1980年代推動八萬農業大軍、農業健康保險、農地重劃條例等辦法,希望透過以地綁人的方式,將農民留在農村當中,不要大量湧入都市,造成都市問題。整體而言,本研究認為在1970年代初期的制度變革,其目的在於維繫社會穩定,進而穩定國民政府的統治。

國民政府的網路口碑排行榜

-

#1.國民政府檔案(一):中華民國國旗與國歌史料(光碟) - 國家網路書店

書名:國民政府檔案(一):中華民國國旗與國歌史料(光碟),語言:中文,ISBN:9843091033417,頁數:0,出版社:國史館,作者:國史館審編處編,出版日期:2002/10/01, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#2.國民政府是什麼意思,國民政府的解釋反義詞近義詞英文翻譯

中華民國國民政府,簡稱國府(1925年7月1日—1948年5月20日),是中華民國訓政時期的中央政府機構與最高行政機關。由海陸軍大元帥大本營改組,1925年至1928年與北洋政府 ... 於 iccie.tw -

#3.中華民國之肇建(國情簡介-政治)

15(1926)年6月,國民政府任命蔣中正為國民革命軍總司令,自7月起誓師北伐,16年4月定都南京。17(1928)年6月,國民革命軍進入北京;12月,東三省易幟,分裂十餘年的混亂 ... 於 www.ey.gov.tw -

#4.南京國民政府的憲政運動

抗戰勝利以後國民政府的憲政改革,是1938至1948年中國民主化進程中的. 重要事件,也是國民黨在大陸統治時期,從威權政體向民主轉型的一次嘗試與. 於 www.cuhk.edu.hk -

#5.中華民國國民政府與法國臨時政府交收廣州灣租借地專約

中華民國三十四年八月十八日中華民國外交部政務次長吳國楨與法蘭西共和國臨時政府駐中華民國大使館代辦戴立堂於重慶簽訂;並於三十四年八月十八日生效 ... 於 law.moj.gov.tw -

#6.嘉義縣教育資訊網- Educational Web @ Chiayi County

教育部 · 嘉義縣政府. 教育行政. 嘉義縣政府教育處 --教育處處長/副處長 ... 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學110學年度長期代理教師甄選簡章公告 (11-19). 大有國民小學: 於 www.cyc.edu.tw -

#7.【今文觀止】張作錦/俞大維,國民黨重用他,共產黨褒揚他

中國研發原子彈,並非始自中共,國民政府早就做了。1945年11月,軍政部部長陳誠、次長兼兵工署長俞大維,邀請吳大猷(物理)、曾昭掄(化學)與華羅庚( ... 於 udn.com -

#8.故事》醒醒吧,「國民政府」沒有來過臺灣!

當選後,隔月在南京總統府就職,不僅中華民國總統一職取代了原來的「國民政府主席」,而中華民國訓政時期的最高行政機關──國民政府也改組為一府五院 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#9.南京国民政府五院制度研究 - Google 圖書結果

自国民政府抑或中央执行委员会政治会议(简称中政会)?行政院是否需向国民政府负责?行政院院长的更替又能反映制度的什么特点?诸如此类问题的阐释,是行政院的制度与权力 ... 於 books.google.com.tw -

#10.監察院大事記

民國初年北洋政府設有平政院,其下設肅政廰,並置評事、肅政史,職司察理官吏之違法不當行為及糾彈官吏等職權。 民國14年 8月1日廣州國民政府軍政時期,試設監察院。 於 www.cy.gov.tw -

#11.第十九期-鮑羅廷與武漢國民政府/徐莉君 - 國立國父紀念館

鮑羅廷與武漢國民政府/徐莉君. 版權所有,如要詳文,請查閱本館館刊。 於 www.yatsen.gov.tw -

#12.新北市政府教育局

2021-11-19新北市政府教育局出版品訂購注意事項及清單 · 2021-11-08110年 ... 2021-03-15新北市110學年度各公立國民小學學區一覽表 · 2019-01-15原住民學生福利補助 ... 於 www.ntpc.edu.tw -

#13.國民政府三次試圖“收回”香港

原標題:國民政府三次試圖“收回”香港. 太平洋戰爭爆發后的1941年12月23日,中、美、英三國在重慶召開聯合軍事會議,討論對日作戰。24日,蔣介石表示他 ... 於 dangshi.people.com.cn -

#14.國立政治大學—中華民國政府官職資料庫 - 國家發展委員會檔案 ...

中華民國政府官職資料庫內容涵蓋民國元年以來迄今任職於政府機關之各職官任免概況,從北洋政府、軍政府、國民政府,直至中央政府遷臺、行憲後總統府等時期,因政府體制 ... 於 across.archives.gov.tw -

#15.国民政府垄断金融,强迫中行再次改组(1935年)

南京国民政府早在1928年就研究部署要逐步建立国家控制下的中央银行管理体制,并于当年11月成立中央银行,迈开建立金融垄断体系的第一步。 於 www.bankofchina.com -

#16.國民政府

北洋政府、國民政府、汪偽政府,民國哪來的那麼多政府... 楓牛愛世界. 楓牛愛世界 ... 【少康開講】李登輝指"國民政府"是外來政權說出心裡話曝台獨思想? 於 www.youtube.com -

#17.中华民国国民政府— Google 艺术与文化

中華民國國民政府,是中國抗日戰爭期間與日本合作的一個政府。1940年在日本支持下,汪精衛等人於南京成立國民政府,汪精衛擔任國民政府代主席及行政院院長, ... 於 artsandculture.google.com -

#18.戰後處理與地緣政治下的國民政府對琉政策(許育銘)

戰後處理與地緣政治下的國民政府對琉政策:以40、50年代為中心. 國立東華大學歷史學系副教授許育銘. 在1947年,中國國政府的行政院新聞局出版有《琉球》一書,在該書的 ... 於 www.law.osaka-u.ac.jp -

#19.史話》經濟共諜搞垮國民政府 中共臥底無所不在(歐陽聖恩)

冀朝鼎後來在紐約哥倫比亞大學攻讀經濟學博士,獲得學位後返國,在重慶經由上海商業銀行創辦人陳光甫結識了國民政府財政部長、山西老鄉,也曾留美的 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.汪精卫政权- 维基百科,自由的百科全书

汪精衛政權1940年於南京市成立国民政府,起始由汪精衛擔任中央政治委员会主席、國民政府代主席及行政院院長,以陳公博、周佛海、李士群等為主要成員;同年,與日本簽訂《日 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.馬英九撰文強調國民政府合法光復台灣- BBC News 中文

馬英九指出,國民政府是根據《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際文件,在日軍投降後開始統治原為日本殖民地的台灣。 台灣政府與在野的藍營新黨分別 ... 於 www.bbc.com -

#22.衛生福利部中央健康保險署

性別平等專區 · 隱私權政策 · 資訊安全政策 · 政府網站資料開放宣告 · 友善連結 · 依個人資料保護法第17條規定公開事項 · 公益捐款 · 網站導覽. 於 www.nhi.gov.tw -

#23.四展間-林獻堂向國民政府主席蔣中正獻旗致敬

林獻堂向國民政府主席蔣中正獻旗致敬. 林獻堂向國民政府主席蔣中正獻旗致敬. 民國35年(1946)9月30日,臺灣各界代表組團前往南京,由林獻堂代表獻旗。 於 www.cksmh.gov.tw -

#24.國民政府遷台。民國38年中華人民共和國成立

國民政府 接收臺灣過程; 二二八事件; 中共歷史發展; 國共關係發展; 國共內戰; 國民政府遷臺. 本節重要年表. 民國34年(1945):日本投降,臺灣光復 ... 於 web.kshs.kh.edu.tw -

#25.國民政府援助韓國臨時政府在華活動之再研究(1921-1948)

中韓關係 ; 國民政府 ; 韓國臨時政府 ; 外交史 ; 反帝國主義運動 ; Sino-Korean Relations ; Nationalist Government ; Korean Provisional Government ... 於 www.airitilibrary.com -

#26.國民政府對臺灣的軍事接收

受降、接收、復員為戰後國民政府(簡稱為國府)當務之急的工作,所. 謂受降為接受日本的軍事投降,重點在於受降軍隊繳械;1 所謂接收為接管. 於 www.th.gov.tw -

#27.國民政府外交部舊址附近推薦 - Trip.com

國民政府 外交部成立於1927年5月。1928年10月,國民政府實行五院制,外交部隸屬於行政院。其主要職能是辦理國際交涉,管理國外華僑及居留在中國外僑的一切事務,同時還管理 ... 於 hk.trip.com -

#28.憲法本文 - 中華民國總統府

中華民國36年1月1日國民政府公布. 中華民國36年12月25日施行. 中華民國國民大會受全體國民之付託,依據孫中山先生創立中華民國之遺教,為鞏固國權,保障民權,奠定社會 ... 於 www.president.gov.tw -

#29.第五章國民政府時代 - 考試院

第五章國民政府時代. (民國14年7月至35年12月). 國父孫中山先生逝世後,中國國民黨政治委員會議決,改革命政府名. 稱為國民政府,嗣於該黨第25次會議議決中華民國 ... 於 ws.exam.gov.tw -

#30.国民政府建国大纲- 主要著述 - 孙中山故居纪念馆

(一) 国民政府本革命之三民主义、五权宪法,以建设中华民国。 (二) 建设之首要在民生。故对于全国人民之食衣住行四大需要,政府当与人民协力,共 ... 於 www.sunyat-sen.org -

#31.國民政府職官表(1987) - 近代史數位資料庫

國民政府 職官年表(1925-49),第一冊. 編輯者: 張朋園、沈懷玉. 發行者:中研院近史所. 出版者:中研院近史所. 印刷者:永裕印刷廠. 發售者:未載. 於 mhdb.mh.sinica.edu.tw -

#32.勞動部勞工保險局全球資訊網

... 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 · 衛生福利部中央健康保險署 · 衛生福利部社會保險司 · 衛生福利部國民年金監理會 · 行政院公報資訊網 · 政府電子採購網 ... 於 www.bli.gov.tw -

#33.- 國民政府檔案 - 國家教育研究院雙語詞彙

國民政府 設主席1人,下設五院,總攬行政、立法、考試、司法、監察5種治權。 ... 國史館典藏的國民政府檔案,係由總統府於50年移轉的大陸運臺檔案,共計15,430卷。 於 terms.naer.edu.tw -

#34.國民政府壟斷金融,強迫中行再次改組(1935年)

南京國民政府早在1928年就研究部署要逐步建立國家控制下的中央銀行管理體制,并于當年11月成立中央銀行,邁開建立金融壟斷體系的第一步。 於 www.boc.cn -

#35.首選珍藏: 國旗的故事~國民政府檔案中有關國旗之史料

圖右: 國民政府訓令直轄各機關制定中華民國國徽國旗法明令公布並通飭施行。 最後臨時參議院為平息紛爭而採納折衷意見,以五色旗為國旗,鐵血十八星旗為陸軍旗,青天白日滿 ... 於 digitalarchives.tw -

#36.二戰結束到國府全面遷臺的歷史 - 台灣回憶探險團

在經歷了經濟崩盤、228大動亂及鎮壓清鄉、戒嚴、舊台幣4萬換1塊新台幣的事件後,國民政府才全面遷來台灣。 以下是簡單的事件年表:. 1945/08/14 日本 ... 於 www.twmemory.org -

#37.國中_歷史_24-1-3 國民政府成立 - 學習吧

【影片簡介】 本單元主要說明國民政府成立的原因,和國民政府的內部組織概況,以及國民政府曾經處理過哪些重要的議題,最後在探討國民政府有無達成其理念。 於 www.learnmode.net -

#38.國民政府時期的漢口都市計劃與實施 - 南華大學機構典藏系統

根據孫文的實業計畫,對各大城市進行城市規劃和都市建設,一直到1938 年抗戰前. 的這十年間是中國近代都市計畫的發韌期1。例如國民政府為建設新首都南京,在1929. 年6 月 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#39.南京國民政府參與國際聯盟的歷程(1928-1937) - 中興大學機構 ...

以往探討南京國民政府與國際聯盟之論著,多侷限於民族主義,偏重處理九一八事變後 ... 本文主要以南京政府參與國聯為主軸,依據時間的脈絡處理北伐完成至抗戰期間南京 ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#40.內政部全球資訊網-中文網-大陸時期

國民政府 於民國17年定都南京,內政部於同年4月成立,依其組織法,規定內政部設秘書處及民政司、土地司、警政司、衛生司等1處4司,掌理地方行政、選舉、國籍、戶籍、 ... 於 www.moi.gov.tw -

#41.訓政時期「國民政府組織法」 制定與修正之探討 - 政治大學

第71條「國民政府設行政院、立法院、. 司法院、考試院、監察院及各部會。」第72條「國民政府設主席一人,委員若干人。由. 中國國民黨中央執行委員會選任委員,名額以法律 ... 於 newdoc.nccu.edu.tw -

#42.飛虎隊是和「中華民國」合作的中共為何突然慶祝? 專家點出這 ...

「飛虎隊」領導人美國陸軍航空隊退役上尉陳納德(Claire Lee Chennault)對台貢獻極大,1949 年後,還曾赴台灣協助國民政府組織民航局,返回美國後也一直 ... 於 newtalk.tw -

#43.教育處新雲端- 首頁

彰化縣各級學校家長會長授證典禮(第九場) 彰化縣政府為感謝各校109及110學年度家長會會長熱心奉獻教育,共謀國民教育之健全發展,特於11月17日日晚間在育英國小 ... 於 www.newboe.chc.edu.tw -

#44.探索二二八事件

在國民政府接收的第二年( 1946 年),臺灣社會經常發生軍警與民眾的衝突事件,隨時都有可能爆發成大規模的流血事件。 終於在1947 年的2 月27 日傍晚,專賣局查緝員到臺北 ... 於 228memorialmuseum.gov.taipei -

#45.國民政府- 维基百科,自由的百科全书

國民政府 ,全稱為中華民國國民政府,簡稱國府或南京政府(在重慶陪都時期稱“重慶國民政府”),是中華民國在訓政時期的中央政府與最高行政機關。 於 www.serbailmu.live -

#46.南投縣政府教育處

南投縣政府教育處網站. ... 南投縣國民教育輔導團(另開新視窗) · 南投縣打造運動島運動地圖網(另開新視窗) · 南投縣社區大學(另開新視窗). 於 www.ntct.edu.tw -

#47.紀024國民政府還都紀念郵票 - 中華郵政

26年抗戰軍興,政府為配合軍事情勢,西遷重慶,定為戰時陪都。勝利後,35年4月30日國民政府正式頒佈還都命令,5月4日蔣主席飛抵南京,政府各首長 ... 於 www.post.gov.tw -

#48.國民政府- 维基百科,自由的百科全书

國民政府 ,全稱為中華民國國民政府,簡稱國府或南京政府(在重慶陪都時期稱“重慶國民政府”),是中華民國在訓政時期的中央政府與最高行政機關。為1925年3月12日孫文 ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.Wang Jingwei and Lin Baisheng Photograph collection

Topic: Nationalist Government Headquarters (Nanjing, China), 中華民國國民政府, Diplomacy, 外交, Return to the capital, and 還都; Subject: Taliani di Marchio ... 於 exhibits.stanford.edu -

#50.民國政府和國民政府有何不同?大多人不懂

國民政府 ,簡稱國府,是中華民國訓政時期的中央政府機構和最高行政機關。有海陸軍大元帥大本營改組,與北洋政府相互對峙。蔣介石北伐成功後,國民政府才是 ... 於 kknews.cc -

#51.曾為中華民國在大陸統治時期的總統府。位於中國南京市長江路 ...

國民政府 於1927年至1937年、 - Photo de Nanjing, Jiangsu. Asie; Chine; Jiangsu; Nanjing; Photos de ... 於 www.tripadvisor.fr -

#52.他在國民政府軍一路升到少將但真實身份是中共特務

莫雄是國民政府的將軍,也是中共情報界的祕密特務,服務時間長達十九年之久。他是在一九三○年代初期少數逃... 於 www.upmedia.mg -

#53.國民政府- 求真百科

國民政府 ,全稱為中華民國國民政府,簡稱國府或南京政府,是中華民國在訓政時期 的中央政府與最高行政機關。1925年3月孫中山逝世後,於7月1日將原中華民國陸海軍大元帥 ... 於 factpedia.org -

#54.南京國民政府_百度百科

南京國民政府(The Nanking National Government)(1927年4月18日~1948年5月20日),是中華民國國民政府時期的最高行政機關,統轄全國各地的中央政府,由以蔣介石為 ... 於 baike.baidu.hk -

#55.国民政府(こくみんせいふ)の意味 - goo国語辞書

国民政府 (こくみんせいふ)とは。意味や解説、類語。1925年、中国国民党の指導下に広東 (カントン) に成立した政府。1928年、北伐を終えた蒋介石 (しょうかいせき) が ... 於 dictionary.goo.ne.jp -

#56.台灣歷史の主題景點行旅: 國民政府篇 - 知乎专栏

國民政府 時期(1945~). 1945年二戰結束,日本放棄台灣,國民政府派員來台,實行土地改革。初期因為政治、經濟與社會等 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#57.【專文】擺脫兩岸關係的糊塗賬(中) - 民報

左起:國民政府代表張群,調停使馬歇爾,中共代表周恩來。圖/擷自維基百科,公有領域. 1945年8月28日,毛澤東受蔣介石邀請,由美國駐華大使赫爾利 ... 於 www.peoplenews.tw -

#58.衛生福利部

即時新聞澄清 · 諮詢服務專線 · 使命願景及重大政策 · 政府資訊公開 · 性別平等專區 · 統計專區 · 衛生醫療 · 醫療照護 · 長期照顧 · 安寧療護及器官捐贈 · 癌症防治 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#59.國立台東高級中學103學年度第2學期第1次段考2年級歷史科 ...

( D ) 以下是關於北伐勝利後國民政府教育成就的敘述,其中那一項為正確? (A)只重視軍事教育,對一般教育頗為忽視(B)頒布學堂章程,正式終結舊教育(C)實施義務教育,並 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#60.您我認真的品味吧⋯⋯ 72年前,我們很多人都是從大陸撤退來台

本文是一位跟隨國民政府來台的第二代退休人員小聲音 ... 再説政府也沒阻止你們移民對岸中國,不滿意在台灣~可以走呀!想在這裡生活,就安心的住下來,過自由自在的 ... 於 cofacts.tw -

#61.司馬亮觀點:國民政府遷台七十年 無知政客別毀了台灣 - 風傳媒

「孫悟空」現象. 雖然中國一百多萬的人跟隨著國民政府撤退到台灣,抵抗了共產黨、建設了台灣 ... 於 www.storm.mg -

#62.中华民国国民政府 - 搜狗百科

中华民国国民政府(1925年7月1日-1948年5月20日),是中华民国训政时期的中央政府机构与最高行政机关。由海陆军大元帅大本营改组,1925年至1928年与北洋政府相互对峙。 於 baike.sogou.com -

#63.國民政府欠債1.6兆美元美議員:中國應償還債務和利息 - 鏡週刊

美國共和黨參議員麥薩利(Martha McSally)、布萊克本(Marsha Blackburn)昨(13日)共同提出一項決議,呼籲美國政府應該要求中國償還先前國民政府 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#64.國民政府還都紀念郵票的價格推薦- 2021年11月 - BigGo

國民政府 還都紀念郵票價格推薦共40筆商品。包含40筆拍賣.快搜尋「國民政府還都紀念郵票」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#65.4 - 中華民國教育部-部史網站

國民政府 公布〈修正國立中央研究院組織條例〉,並特派蔡元培為國立中央研究院院長。 . 國民政府公布〈修正中華民國大學院組織法〉。 於 history.moe.gov.tw -

#66.中華民國國民政府 - 華人百科

中華民國國民政府,簡稱國府(1925年7月1日-1948年5月20日),是中華民國訓政時期的中央政府機構與最高行政機關。由海陸軍大元帥大本營改組,1925年至1928年與北洋政府 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#67.國民政府相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的國民政府相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#68.蘇貞昌視察竹溪和水交社文化園區對府城的自然 - 台南市政府

國民政府 遷臺後,空軍「雷虎特技小組」飛行員及眷屬進駐,為中華民國空軍官眷宿舍,故也被稱為「雷虎的故鄉」。 「原水交社宿舍群」於2004年依據《文化資產保存法》, ... 於 www.tainan.gov.tw -

#69.國民政府財政部

石柱雕形優美,並且有藍色琉璃瓦裝飾,甚是華貴典雅。 16年8月25日,國民政府正式定都於南京,財政部也隨同遷往,當時南京被定為特別 ... 於 museum.mof.gov.tw -

#70.061 國民政府遷台前人口調查之變遷 - 行政院主計總處

提供政府預算、政府會計、政府統計及普查、資訊管理、主計法規等重要資訊,包括中央政府總預算,國家經濟成長率、物價指數及失業率等經社指標, ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#71.抗日戰争時期國民政府財政金融政策 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

國民政府 發布對外宣言,對日寇所訂税則表示嚴加拒絕,並制訂下列辦法令海關執行。( 1 )凡在 1938 年 6 月 1 日以後經淪陷區海關進口的洋貨轉運後方行銷者,應照國民政府所 ... 於 books.google.com.tw -

#72.國民政府

國民政府 ,全稱為中華民國國民政府,簡稱國府或南京政府(在重慶陪都時期稱「重慶國民政府」),是中華民國在訓政時期的中央政府與最高行政機關。為1925年3月12日孫文 ... 於 www.wikiwand.com -

#73.國民政府公債卷- 駐聖保羅台北經濟文化辦事處

活動剪影. 許啟泰先生(右)向來賓展示之國民政府公債卷. 國民政府公債卷. 許啟泰先生(右)向來賓展示之國民政府公債卷. 於 www.roc-taiwan.org -

#74.移民署中文網

臺灣地區無戶籍國民 ... 保有及管理個人資料 · 隱私權保護服務及宣告 · 安全防護與回復機制 · 資訊安全宣告 · 政府網站資料開放宣告. 中華民國內政部移民署版權所有© ... 於 www.immigration.gov.tw -

#75.國家與建設:南京國民政府建設委員會研究(1928~1938)

書名:國家與建設:南京國民政府建設委員會研究(1928~1938),語言:簡體中文,ISBN:9787520146890,頁數:377,出版社:社會科學文獻出版社,作者:譚備戰, ... 於 www.books.com.tw -

#76.國民政府在中日戰爭期間心理戰略之研究(1937-1945)

僅國民政府一方,就動員了超過一千四百萬人投身軍旅,在中國史上也屬空前。這場戰爭由日本在1937年7月7日於盧溝橋挑起爭端,使中日陷入一場致死方休的 ... 於 etds.lib.tku.edu.tw -

#77.中華民國國民政府組織法(民國14年) - 维基文库,自由的图书馆

國民政府 設置常務委員五人處理日常政務,常務委員於委員中推定之。 第四條: 公布法令及其他關於國務之文書由主席及主管部部長署名;其不屬於各部者,由常務委員 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#78.錢穆《世界局勢與中國文化》:反攻大陸聲中向國民政府進一忠告

但若使國民政府在軍事反攻上得手了,而在政治的革新上沒有把握,豈不仍要重蹈對日抗戰勝利復員後的那番覆轍? 若使要對政治上有辦法,我們不得不面對現實 ... 於 www.thenewslens.com -

#79.國民政府公報

◎「國民政府」全稱是「中華民國國民政府」,簡稱為「國府」,是中華民國訓政時期的中央政府機構與最高行政機關,由原來孫中山先生的「海陸軍大元帥大本營」改組,成立於 ... 於 gaz.ncl.edu.tw -

#80.國民政府- 翰林雲端學院

同稱:「國府」、「國民政府」、「中華民國國民政府」。 指中華民國訓政時期設立的中央政府,西元1925 年成立,在北伐統一後成為中國地區的代表性政權。 於 www.ehanlin.com.tw -

#81.國民政府委員會會議紀錄彙編(一) - 國史館

書籍簡介: 民國14年7月1日,國民政府成立於廣州。翌年,隨著國民革命軍北伐,於12月北遷。16年4月,中國國民黨清黨,隨即於18日,在南京正式成立國民政府。9月17日,寧 ... 於 www.drnh.gov.tw -

#82.香港小學教材刪除「國民政府」 - 華視新聞網

香港小學教材刪除「國民政府」 | 華視新聞. (德國之聲中文網)香港《明報》記者發現,有些高小常識書中將“中華民國政府遷至台灣”改成了“中國國民黨遷 ... 於 news.cts.com.tw -

#83.國民政府對香港問題的處置(1937-1949) - 第 272 頁 - Google 圖書結果

主權問題更多地是彌散在交涉過程的無形壓力氛圍中,國民政府注重利用這種壓力,而其本身亦受到民意輿論對主權訴求的壓力。香港主權問題雖在雙方交涉之中隱而不現, ... 於 books.google.com.tw -

#84.國民政府遷臺後海軍官校體育歷史發展概況與未來展望

國民政府 遷臺後海軍官校體育歷史發展概況與未來展望. 思維的學術的人文的. 海軍軍官. No.2. Vol.36. 著者/許世宗. 海軍軍官學校通識教育中心. 中校助理教授. 於 navy.mnd.gov.tw -

#85.國民身分證領補換資料查詢作業 - 中華民國內政部戶政司全球 ...

國民 身分證領補換資料查詢作業. ... 三、第三步,請依所持國民身分證記載之「統一編號」及「發證日期」輸入後,再自行選擇下列③ 至④ 查證 ... 政府網站資料開放宣告. 於 www.ris.gov.tw -

#86.杨格与国民政府战时财政 - Google 圖書結果

月通过的《国民政府抗战建国纲领财政金融实施方案》中,已经规定对外汇、货币等实行战时管制。(34)换言之,抗战初期所推行的自由外汇政策、保持法币的可兑换性与持久抗战 ... 於 books.google.com.tw -

#87.汪精衛國民政府領袖於政府總部階梯上合影· 20世紀亞洲佔領文化

1940年11月,汪精衛(汪精衛國民政府領袖)、褚民誼(汪精衛國民政府外交部長)、以及臧式毅(滿州國駐汪精衛國民政府大使)於南京簽署日本-滿州國-中國聯合宣言後, ... 於 cotca.org -

#88.【民國史料】抗戰勝利前後國民政府的審計工作(1945)

處在戰亂中的中國,當時的財政是很不好的,因而審計工作,就變得很重要,但是也非常難以進行。透過學社出版的三本財政史料,可以稍微了解一下國民政府在抗戰勝利前後對 ... 於 shopee.tw -

#89.蔣介石與國民政府(3冊合售) | 誠品線上

蔣介石與國民政府(3冊合售):,《蔣介石與國民政府》共分上、中、下三冊,以1917年廣州護法政府時期為上限,1949年國民政府遷臺為下限。人物生平事蹟之介紹則不在此 ... 於 www.eslite.com -

#90.1945-1949年國民政府對臺灣的經濟政策 - NTU Scholars

國民政府 的管制政策加劇了戰後初期的惡性物價膨脹,強制重分配民間財富。相對於中日戰爭之前,公營與獨佔變成戰後初期臺灣經濟制度的主要特徵。 At the end of World War ... 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#91.臺中市政府教育局-首頁

遴請貴屬人員林士涵教師及何曉楓教師出席教育部國民及學前教育署111學年度身心障礙學生適性輔導安置宣導說明會,請學校協助轉知,請查照。 特殊教育科朱韋憶 · 2021-11-19. 於 www.tc.edu.tw -

#92.中华民国专题史·第六卷:南京国民政府十年经济建设 - Google 圖書結果

(96) 1927年5月1日,南京国民政府财政部发行江海关二五附税国库券3000万元,月息7厘,本息自1927年6月开始在30个月内还清,其用途在条例上明列为“充国民政府临时军需之用”, ... 於 books.google.com.tw -

#93.國民政府- Explore

Wyne Yeung shared a post to the group: 中華民族抗日戰爭紀念協會. ... 黃金十年,國民政府在上海的國宅政策還包括扶助住戶,即使在今天看來也是非常好的社會福利網絡。看 ... 於 m.facebook.com -

#94.倡議並協助最高法院自大陸地區取得「國民政府時期 ... - 司法院

有感於國民政府時期最高法院民、刑. 事判例全文,乃構成整個最高法院. 民、刑事判例之重要成分,如能設法. 取得使之齊備,將有機會彌補此一法. 於 www.judicial.gov.tw -

#95.中華民國

1916年6月袁世凱稱帝不成病逝後,在北京的北洋政府各軍閥、派系對立,南方則反對北洋政府,1917年在廣州成立軍政府,1925年成立國民政府,以汪精衛、蔣中正為首,計畫北伐 ... 於 nrch.culture.tw