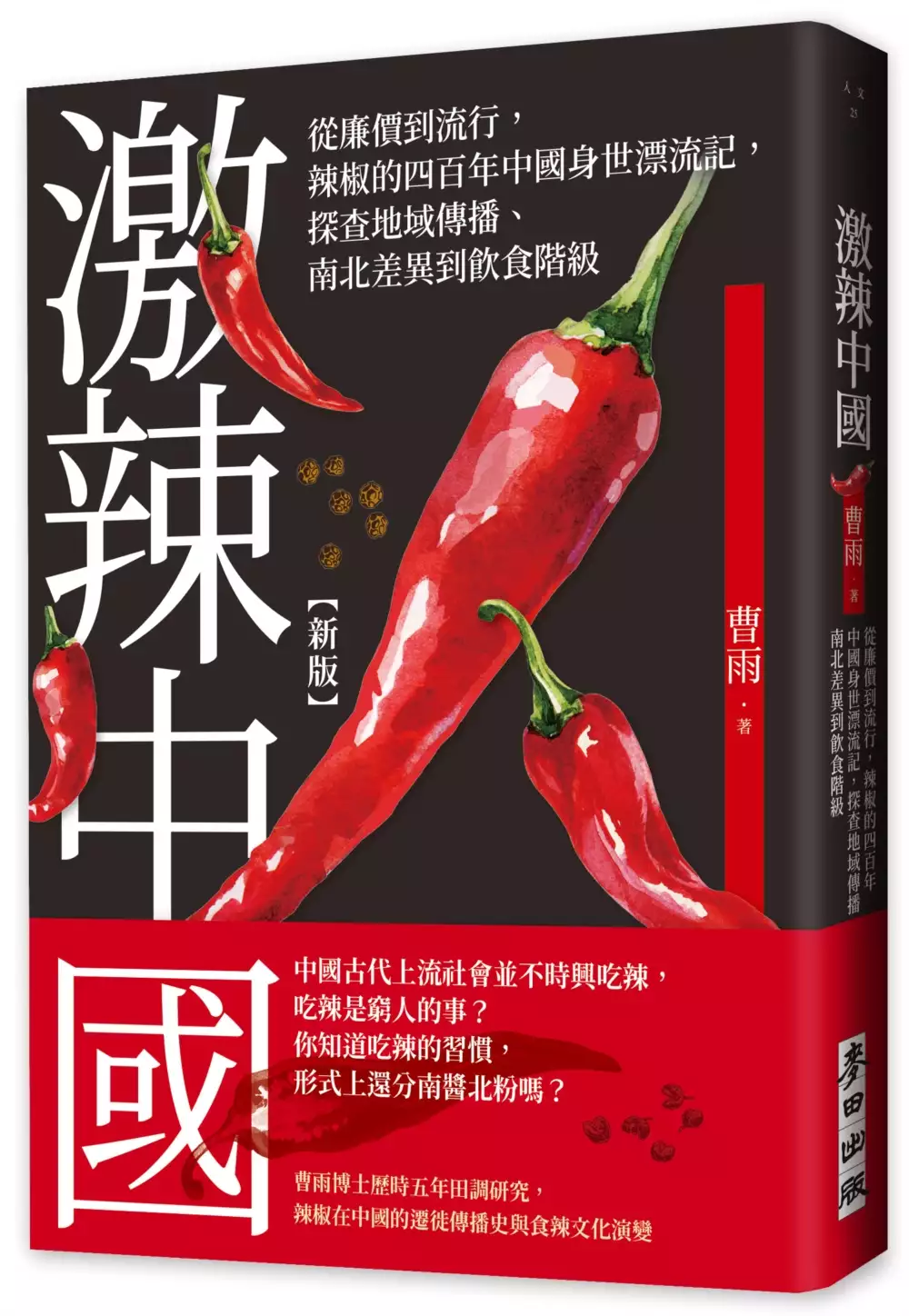

嘴唇腫痛的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹雨寫的 激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級 和曹雨的 激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級都 可以從中找到所需的評價。

另外網站下嘴唇腫痛 - Bkucuk也說明:下嘴唇腫痛 · 唾液腺黏液囊腫不是腫瘤對嘴唇小水泡勿自行處理 · 下嘴唇長「草莓」腫塊原來是血管瘤在作怪嘴唇冒出莫名像草莓的 · 唇炎(別名:嘴唇發炎)的癥狀和治療方法 ...

這兩本書分別來自麥田 和麥田所出版 。

最後網站怎麼會變香腸嘴? – 血管性水腫(懶人包) - 照護線上 - 診所藥局則補充:有些患者的腸胃道也會腫,當然我們沒法直接看穿肚子,看到腸子腫腫的。但當血管性水腫患者表現肚子痛,覺得不舒服,或開始拉肚子時,就很可能他的腸子也 ...

激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

為了解決嘴唇腫痛 的問題,作者曹雨 這樣論述:

原來,中國古代上流社會並不時興吃辣, 吃辣是窮人的事?起源自西南民族缺鹽的替代品 你知道吃辣的習慣,形式上還分南醬北粉嗎? 即南方以辣椒醬為主,輔以乾辣椒;北方則以辣椒粉居多。 飲食人類學X田野調查X文獻考據X系統分析 曹雨博士歷時五年研究, 辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變 ▍▍辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人好「造園」,相互爭競誰家的奇花異草較出眾,明代高濂《遵生八箋》便載明了這點。 隨著人們愈來愈理解植物特性,辣椒

開始嘗試入藥譜,用以鎮痛。直到康熙年間才出現食辣的文獻記載,土民與苗民因缺鹽而用辣椒替代調味,這也是最早的食辣記錄。 ▍▍辣是痛覺不是味覺?吃辣的習慣是怎麼建立起來? 辣是痛覺,比賽吃辣是忍耐疼痛的較勁,而良性自虐機制(benign masochism)能夠解釋人為什麼熱衷吃辣,辣產生痛覺欺騙大腦釋放腦內啡,又不會處於真正的危險之中。 清嘉慶年間,人口大量增加,主食耕地需求增高;副食產量下降,辣椒用地少產量高,故而廣受南方山區農民青睞,然吃辣並不符合長久以來的食療概念,辣能蓋掉劣等食材的氣味,與上層社會的飲食追求相悖,也讓辣椒有了「窮人的副食」的強烈印象。 ▍▍辣椒的中國文化符碼 關於「辣

」的文化隱喻有兩種方向,一種是食用產生的肉體感受;一種則是文化轉借演進而來,例如《紅樓夢》中王熙鳳綽號「鳳辣子」,比喻她爽朗、果斷、狠毒的性格;又如結合食療與民俗文化,賦予了上火、驅寒和祛濕等文化想像。 另外,辣椒也和性隱喻有關,例如火辣、辣妹,或是湯顯祖《牡丹亭》中也有相關段落,值得注意的是,雖然中國古代早有將飲食與性欲連結,然而以「辣」比喻性,卻是受到外來文化影響,目前最多文獻來自於地中海沿岸諸文明。 本書以飲食人類學的角度,展現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂,深入淺出,既是學術研究之成果,也是面向一般大眾的科普讀物。 ▍▍精彩摘錄 ▍▍ 辣椒在台灣的傳播 乾隆十二年(

一七四七)《重修台灣府志》載「番薑,木本,種自荷蘭,開花白瓣,綠實尖長,熟時朱紅奪目,中有子,辛辣,番人帶殼啖之,內地名番椒」。 這一段話裡有幾個重要資訊,其一是「種自荷蘭」,台灣的辣椒係由荷蘭人殖民時期傳入,即在一六四二年荷蘭始在台灣建設殖民地至一六六一年鄭成功驅逐荷蘭殖民者離開台灣之間, 台灣已有辣椒;其二是「番人帶殼啖之」,這裡的「番人」應該是指台灣的原住民,即當時台灣土著已經從荷蘭人手上獲得了辣椒,因在當時文獻中,一般稱荷蘭人為「紅毛」,稱台灣土著則用「番人」,也就是說當時台灣原住民已經拿辣椒作為一種食物,而當時在中國, 辣椒食用的範圍還很小,尤其是在閩南一帶的漢人還沒有開始以辣椒作為

食物;其三是「內地名番椒」,意味著當時閩、台一帶居民已經知道「番薑」和「番椒」其實是同一種植物,只是由於傳入路徑的不同而產生了不同的名字。由於台灣鄭氏東甯王朝與清朝之間的對立,閩、台之間存在長期的貿易阻礙,直到康熙二十三年(一六八四) 清朝收復台灣,台灣才與中國之間往來稍多,台灣「番薑」入閩大致始於這一時期,但閩南民系中將辣椒作為飲食材料使用的情況很少,也沒有進一步向其他地區傳播。 ……番薑之名僅在台灣通用,依閩南語音應記為「番仔薑」(或番薑仔),這是辣椒名稱中唯一挪用「薑」字的例子,應與台灣不出產花椒而盛產薑有關係。 辣椒會不會讓人「上火」? 中醫一般認為民間概念的上火泛指人體陰陽失衡後出

現的內熱症。其特點是:長痘、牙齦腫痛、咽喉不適,甚至口角潰爛、嘴唇長泡,還可表現為大便乾燥、肛門熾熱等。筆者在田野調查的過程中,發現陝西、山東、安徽、上海、湖北、廣東、福建都有受訪者認可吃辣椒上火的說法,但是對上火的認知則並不統一,大部分地區的說法都認為上火是對身體不利的,不過也有反例,比如福建沿海地區就認為吃辣能夠發散「魚毒」,所謂「魚毒」是由於吃海產品過多而導致的症候,但定義很寬泛。 對於辣椒的文化想像是造成本地不吃辣的重要原因。廣東人常說的「熱氣」問題,簡單而言即廣東地方的「地氣」偏熱偏濕,因 此食用熱性的食物容易「熱氣」。對地方的歸性可見於《黃帝內經》「南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心

,心生血,血生脾,心主舌。其在天為熱,在地為火……」,以上所述的「地氣」、「性味歸經」問 題,都很難以實證的方法驗證,但對於相信其意義的人來說,其心 理暗示的意味則是不可忽視的。因此有關的論述是文化層面的,而非醫學層面的。 在調查中,僅有三名受調查者不認可吃辣「上火」的說法,也就是說其餘一百零三人皆認可這樣的表述。而這三人的職業皆與醫護相關,因此對於「上火」的認同與地域、年齡等變數無關,而僅與醫學知識的水準有關。很多本地人認為吃辣是「不健康」的,理由是「會熱氣」,數名受調查者特別說明「廣東的水土太熱,所以不能吃辣,如果是在北方,那就沒有問題」這樣的觀點。

嘴唇腫痛進入發燒排行的影片

秋冬芋頭當造,正是大快朵頤的時候,然而,以芋頭入饌的各式菜餚及甜點雖然味美可口,但在烹調芋頭的時候,卻要多加注意,以防病從口入。早前就有一宗食物中毒個案,事主進食疑似芋頭後,出現舌頭及嘴唇腫痛、腹痛以及言語不清等症狀,懷疑為草酸鈣針晶體中毒,情況嚴重。據調查,是因為進食了在附近採摘的野生芋頭。

含草酸鈣針晶體的植物,例如外形和芋頭相似的海芋,會刺傷和刺激皮膚及黏膜,如舌頭、口腔與嘴唇,引致麻痺和灼熱,甚至腫脹。所以在進食芋頭時,要注意,切勿採摘野生的疑似芋頭,應該從可靠的供應商購買,還有,記得要徹底洗淨才烹調。

除了草酸鈣針晶體的問題外,芋頭還有另一個煩人的特徵,就是去皮後會生出一種黏液,徒手接觸後,會產生痕癢的感覺。原因在於一種叫皂角甙的物質,由於加熱會令其分解,所以煮熟後就沒問題了。

但徒手削完芋頭後,即使洗手也不見效果,甚至會愈來愈癢,但只要削時戴上手套,或是削後用熱水洗手,甚至在爐上用火輕烘,都能成功止痕。只要留意以上情況,大家就可以無後顧之憂地大啖芋頭了!

記者:陳佳男

攝影:《飲食男女》攝影組

===================================

立即Subscribe我哋YouTube頻道:http://bit.ly/2Mc1aZA (飲食男女)

新店食評,名家食譜,一App睇晒!

立即免費下載飲食男女App: http://onelink.to/etwapp

《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相:http://bit.ly/2J4wWlC (@eat_travel_weekly)

激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

為了解決嘴唇腫痛 的問題,作者曹雨 這樣論述:

原來,中國古代上流社會並不時興吃辣, 吃辣是窮人的事?起源自西南民族缺鹽的替代品 你知道吃辣的習慣,形式上還分南醬北粉嗎? 即南方以辣椒醬為主,輔以乾辣椒;北方則以辣椒粉居多。 飲食人類學X田野調查X文獻考據X系統分析 人類學博士曹雨歷時五年研究, 辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變 ▍▍香辣推薦(按姓氏筆畫排序)▍▍ 毛奇|飲食作家 李純瑀|國立台師大助理教授 李開周|歷史作家、《吃一場有趣的宋朝飯局》作者 莊祖宜|飲食作家 蔡珠兒|作家 ▍▍辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒傳入中國的過程並不是一次完成,而是在十五、十六世紀持續傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後

的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人好「造園」,相互爭競誰家的奇花異草較出眾,明代高濂《遵生八箋》便載明了這點。 隨著人們愈來愈理解植物特性,辣椒開始嘗試入藥譜,用以鎮痛。直到康熙年間才出現食辣的文獻記載,土民與苗民因缺鹽而用辣椒替代調味,這也是最早的食辣記錄。 ▍▍辣是痛覺不是味覺?吃辣的習慣是怎麼建立起來? 辣是痛覺,比賽吃辣是忍耐疼痛的較勁,而良性自虐機制(benign masochism)能夠解釋人為什麼熱衷吃辣,辣產生痛覺欺騙大腦釋放腦內啡,又不會處於真正的危險之中。 清嘉慶年間,人口大量增加,主食耕地需求增高;副食產量下降,辣椒用地少產量高,故而廣受南方山區農民青

睞,然吃辣並不符合長久以來的食療概念,辣能蓋掉劣等食材的氣味,與上層社會的飲食追求相悖,也讓辣椒有了「窮人的副食」的強烈印象。 ▍▍辣椒的中國文化符碼 關於「辣」的文化隱喻有兩種方向,一種是食用產生的肉體感受;一種則是文化轉借演進而來,例如《紅樓夢》中王熙鳳綽號「鳳辣子」,比喻她爽朗、果斷、狠毒的性格;又如結合食療與民俗文化,賦予了上火、驅寒和祛濕等文化想像。 另外,辣椒也和性隱喻有關,例如火辣、辣妹,或是湯顯祖《牡丹亭》中也有相關段落,值得注意的是,雖然中國古代早有將飲食與性欲連結,然而以「辣」比喻性,卻是受到外來文化影響,目前最多文獻來自於地中海沿岸諸文明。 本書以飲食人類學的角度,展

現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂,深入淺出,既是學術研究之成果,也是面向一般大眾的科普讀物。 ▍▍精彩摘錄 ▍▍ 辣椒在台灣的傳播 乾隆十二年(一七四七)《重修台灣府志》載「番薑,木本,種自荷蘭,開花白瓣,綠實尖長,熟時朱紅奪目,中有子,辛辣,番人帶殼啖之,內地名番椒」。 這一段話裡有幾個重要資訊,其一是「種自荷蘭」,台灣的辣椒係由荷蘭人殖民時期傳入,即在一六四二年荷蘭始在台灣建設殖民地至一六六一年鄭成功驅逐荷蘭殖民者離開台灣之間, 台灣已有辣椒;其二是「番人帶殼啖之」,這裡的「番人」應該是指台灣的原住民,即當時台灣土著已經從荷蘭人手上獲得了辣椒,因在當時文獻中,一般稱荷蘭

人為「紅毛」,稱台灣土著則用「番人」,也就是說當時台灣原住民已經拿辣椒作為一種食物,而當時在中國, 辣椒食用的範圍還很小,尤其是在閩南一帶的漢人還沒有開始以辣椒作為食物;其三是「內地名番椒」,意味著當時閩、台一帶居民已經知道「番薑」和「番椒」其實是同一種植物,只是由於傳入路徑的不同而產生了不同的名字。由於台灣鄭氏東甯王朝與清朝之間的對立,閩、台之間存在長期的貿易阻礙,直到康熙二十三年(一六八四) 清朝收復台灣,台灣才與中國之間往來稍多,台灣「番薑」入閩大致始於這一時期,但閩南民系中將辣椒作為飲食材料使用的情況很少,也沒有進一步向其他地區傳播。 ……番薑之名僅在台灣通用,依閩南語音應記為「番仔薑

」(或番薑仔),這是辣椒名稱中唯一挪用「薑」字的例子,應與台灣不出產花椒而盛產薑有關係。 辣椒會不會讓人「上火」? 中醫一般認為民間概念的上火泛指人體陰陽失衡後出現的內熱症。其特點是:長痘、牙齦腫痛、咽喉不適,甚至口角潰爛、嘴唇長泡,還可表現為大便乾燥、肛門熾熱等。筆者在田野調查的過程中,發現陝西、山東、安徽、上海、湖北、廣東、福建都有受訪者認可吃辣椒上火的說法,但是對上火的認知則並不統一,大部分地區的說法都認為上火是對身體不利的,不過也有反例,比如福建沿海地區就認為吃辣能夠發散「魚毒」,所謂「魚毒」是由於吃海產品過多而導致的症候,但定義很寬泛。 對於辣椒的文化想像是造成本地不吃辣的重要原因

。廣東人常說的「熱氣」問題,簡單而言即廣東地方的「地氣」偏熱偏濕,因 此食用熱性的食物容易「熱氣」。對地方的歸性可見於《黃帝內經》「南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心,心生血,血生脾,心主舌。其在天為熱,在地為火……」,以上所述的「地氣」、「性味歸經」問 題,都很難以實證的方法驗證,但對於相信其意義的人來說,其心 理暗示的意味則是不可忽視的。因此有關的論述是文化層面的,而非醫學層面的。 在調查中,僅有三名受調查者不認可吃辣「上火」的說法,也就是說其餘一百零三人皆認可這樣的表述。而這三人的職業皆與醫護相關,因此對於「上火」的認同與地域、年齡等變數無關,而僅與醫學知識的水準有關。很多本地人認為吃辣是

「不健康」的,理由是「會熱氣」,數名受調查者特別說明「廣東的水土太熱,所以不能吃辣,如果是在北方,那就沒有問題」這樣的觀點。 ▍▍深刻好評 ▍▍ 辣椒從美洲傳到東南亞,再從東南亞傳入中國江浙,最後卻在雲貴高原和陝北平原走上餐桌,主要原因就是貧窮——富足的江浙不需要將辣椒做食材,貧窮的雲貴和陝北缺少食材和調味料,被迫吃了辣椒。 2020年,我讀到曹雨老師這本書的簡體版,驚喜地發現,我們關於辣椒遷徙史和食辣文化的許多觀點都是相同的。 而曹雨受過嚴謹的學術訓練,文字可讀性很好,他的書質量很高,讓我受益匪淺,能掛名推薦此書,對我來說是很開心很榮幸的事情。——李開周|歷史作家 作者簡介曹雨198

4年生於廣東廣州。2015年取得美國加州大學聖巴巴拉分校與暨南大學聯合培養歷史學博士學位,2017年中山大學人類學系博士後出站,曾在愛爾蘭國立梅努斯大學訪學。現任中山大學移民與族群研究中心副研究員。近年來的研究領域為華僑華人研究和飲食人類學,尤其關注食物傳播與烹飪口味和移民之間的聯繫。 前言 第一章 中國食辣的起源 第一節 辣椒何時進入中國 第二節 辣椒的名稱是怎麼來的 第三節 中國人真的能吃辣嗎 第四節 辣不是味覺 第五節 中國——辛香料大國 第六節 辣椒進入中國飲食 第七節 為什麼食用辣椒首先發生在貴州 第八節 清代辣椒的擴散 第二章 中國文化中的辣椒 第一節 超越食物的辣椒 第二節

辣椒的「個性」 第三節 中醫對辣椒的認知 第四節 「上火」與「祛濕」 第五節 辣椒的性隱喻 第六節 掛一串辣椒辟邪 第七節 南北差異 第三章 辣椒與階級 第一節 中國飲食文化的階級譜系 第二節 庶民的飲食 第三節 辣椒走向江湖 第四節 廉價的流行 第五節 移民的口味 第六節 去地域化的辣椒 第七節 邊疆的辣椒 參考文獻 哥倫布發現新中國是辣椒得以從美洲傳播到全世界的契機,眾所周知,哥倫布航行的目標就是希望從歐洲向西航行到達印度,並獲得印度的香料。當哥倫布和他的船員們第一次踏上西印度群島時,他們就注意到了辣椒,雖然明知這種新發現的香料和已

知的胡椒很不一樣,他們仍然固執地將它稱為胡椒,這就是歐洲語言中普遍將辣椒稱為「pepper」的來源。一四九三年哥倫布第二次前往美洲時,船醫迪亞哥.阿爾瓦雷斯.昌卡(Diego Álvarez Chanca)首次將辣椒帶回西班牙,並且在一四九四年首次記錄了辣椒的藥用特性。辣椒在亞洲的傳播與葡萄牙人的關係更為密切,十五世紀到十六世紀時前往美洲的大多數船隻,無論是西班牙船隻還是葡萄牙船隻,都常在里斯本停泊補給,因此葡萄牙幾乎與西班牙同時獲得了來自美洲的辣椒。由於教皇子午線的分割,葡萄牙船隻更多地往東方航行,因此亞洲的辣椒多由葡萄牙人帶來。在一五○○年前後,印度次中國上就已經出現了辣椒,主要分布在葡萄

牙占據的印度果亞殖民地一帶。中國最早有關辣椒的文獻記載是明高濂所著《遵生八箋》 中《燕閒清賞箋.四時花紀》篇的一行文字「番椒,叢生白花,子儼禿筆頭,味辣色紅,甚可觀」。 高濂是杭州人,生卒年不詳,大致生於嘉靖初年,歿於萬曆末年,一生多數時間居於杭州,曾短暫出仕,是一個高蹈飄逸的文士,對戲曲、詩文、書畫、園藝、飲食都有研究。清康熙年間的文獻《花鏡》、 《廣群芳譜》 等亦有收入辣椒,可見遲至康熙年間,中國人對辣椒的認知是一種觀賞植物,因此辣椒在傳入中國的最初一百年間(大略為十七世紀)未入蔬譜,而是記載於花草譜。早期記載辣椒的三人中,有兩人是杭州人;一人是臨清人,可見當時杭州是明末清初辣椒傳播的一個

重要貿易節點;臨清則是位於京杭大運河之畔的重要貿易中繼點。時至今日,中國辣椒栽培中的兩大品種之一即是杭椒,另一種是線椒。

嘴唇腫痛的網路口碑排行榜

-

#1.嘴巴腫痛

最常見的口唇疾病就是唇炎,口唇出現腫脹、疼痛或糜爛等癥狀,臨床上唇炎分很多種。 發問科別:家醫科嘴唇四週紅腫Q: 關於早上 ... 於 www.aquarhead.me -

#2.【健康問蘋果】嘴唇、舌頭莫名腫元凶是這病

網友烈火紅唇問:早上起床發現嘴唇和舌頭出現腫大,之後又會慢慢消腫, ... 常見會在眼睛或嘴唇出現莫名腫脹;造成血管性水腫與體質較相關,但大多是 ... 於 tw.appledaily.com -

#3.下嘴唇腫痛 - Bkucuk

下嘴唇腫痛 · 唾液腺黏液囊腫不是腫瘤對嘴唇小水泡勿自行處理 · 下嘴唇長「草莓」腫塊原來是血管瘤在作怪嘴唇冒出莫名像草莓的 · 唇炎(別名:嘴唇發炎)的癥狀和治療方法 ... 於 www.bkucukguzel.me -

#4.怎麼會變香腸嘴? – 血管性水腫(懶人包) - 照護線上 - 診所藥局

有些患者的腸胃道也會腫,當然我們沒法直接看穿肚子,看到腸子腫腫的。但當血管性水腫患者表現肚子痛,覺得不舒服,或開始拉肚子時,就很可能他的腸子也 ... 於 www.careonline.com.tw -

#5.女嘴唇腫一塊吃鍋痛才知血管瘤 - Taiwan News

女嘴唇腫一塊吃鍋痛才知血管瘤. (中央社記者陳偉婷台北6日電)48歲女性下唇出現1公分、暗紫色腫塊,有時候會有腫痛感,但不以為意,日前吃麻辣火鍋 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#6.嘴唇肿了怎么回事- 嘴巴肿起来了怎么消肿 - 健康福

唇粘膜肿胀,色暗红,干燥,有广泛灰白色秕糠状鳞屑,或有皲裂,局部发痒发干,灼痛不适。 严重者可有糜烂、脓性分泌物,可影响到嘴唇功能(粘连后不能张开) ... 於 www.jkfu.com -

#7.嚴重嘴唇紅腫熱痛勿輕忽,恐得口周炎

最近嘴唇腫脹脫皮症狀變嚴重,整個嘴唇四周也出現腫脹、脫皮,道聽途說可能是乾燥過敏導致,她在發炎的嘴唇四周猛敷面膜、化妝水,不但無效甚至變得更腫, ... 於 www.kingnet.com.tw -

#8.腫成香腸嘴可能非唇皰疹,小心藥物過敏

台北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師陳崇逸說,唇皰疹與藥物過敏性水腫最大的差別,就是感染唇皰疹時,會感覺到異常疼痛,或出現輕微的刺痛及搔癢,不過 ... 於 tcpa.taiwan-pharma.org.tw -

#9.口角炎是因為火氣大?吃B群就好?「臭嘴角」被誤解了

嘴唇 是臉上最焦點的部位,一旦發炎、潰瘍,影響外觀,令人尷尬,有時甚至痛到讓你「有口難言」,不可輕忽。老一輩的人常將口角炎稱為「臭嘴角」,它是嘴角 ... 於 www.liver.org.tw -

#10.嘴唇干裂、起皮、肿痛?是脏腑在求救!_脾胃 - 搜狐

嘴唇 干裂、起皮、肿痛?是脏腑在求救! · 嘴唇干裂是很多人心中的痛,尤其到了秋冬季节,更加严重! · 都是唇风惹的祸 · 其实,像这种情况,已经不是单纯的 ... 於 www.sohu.com -

#11.嘴唇腫看哪科在PTT/Dcard完整相關資訊

提供嘴唇腫看哪科相關PTT/Dcard文章,想要了解更多嘴唇腫一塊、嘴唇腫看哪科、嘴唇腫痛有關寵物文章或書籍,歡迎來萌寵公園提供您完整相關訊息. 於 neon-pet.com -

#12.「臭嘴角」如何預防?帶你認識口角炎 - 愛長照

嘴角紅、腫、痛,連嘴巴都張不太開,甚至可能出現白斑、皮膚潰爛等狀況,可能是口角炎造成的!弘森診所吳書毅醫師表示,口角炎常因免疫力低落、嘴唇 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#13.男子嘴腫潰爛元凶不是荔枝椿象! 四症狀小心唇癌 - 健康2.0

二、唇部發現麻木感合併腫痛的現象。 三、唇部的活動功能出現障礙,以致構音、咀嚼或吞嚥發生異常。 四、頸 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#14.嘴唇肿痛是什么原因引起的? - 百度知道

我嘴唇肿痛已经3天了,上下嘴唇部位的皮肤干裂,有些明显红肿。一张嘴就痛。无奈我只好常用水湿润嘴唇,但是只能好很短时间。请问这是什么原因引起的 ... 於 zhidao.baidu.com -

#15.嘴唇紅腫的原因和症狀,DCARD、MOBILE01、PTT和台灣e院 ...

嘴唇 紅腫在嘴唇腫該看哪一科- 閒聊板| Dcard 的評價; 嘴唇紅腫在今天起床它腫起來了- Mobile01 的評價; 嘴唇紅腫在嘴唇外圍紅腫 ... 如果腫痛厲害,就需要去看醫生了。 於 hospital.mediatagtw.com -

#16.嘴唇肿了是怎么回事?嘴唇肿如"香肠"怎么快速消肿? - MAIGOO

一般嘴唇干裂发肿都会起皮,在皮掉落之前,社会跟我们的嘴唇连在一起的,这个时候会有一些很大胆,不怕痛的人,想方设法的把这层皮撕下来,最后就会导致流血,疼痛,红肿, ... 於 m.maigoo.com -

#17.【健康問蘋果】嘴唇紅腫癢好想舔這招快學起來| 台灣蘋果日報

... 刺激性、膚質不適合所致,建議停用觀察;此外,某些唇部保養品會利用較刺激性的成分,使 嘴唇 充血,看起來紅紅的像櫻桃一般,事實上都不建議使用。 於 www.youtube.com -

#18.灼熱刺痛的嘴唇,唇皰疹病毒 - 藥師家

如果你感到嘴唇或者嘴巴刺痛、灼熱甚至麻木,這可能是唇皰疹[1]的早期信號。 ... 唇皰疹是由單純皰疹病毒引起的,它通常發生於發燒、感染、感冒,或...。 ... 嘴唇腫痛 ... 於 pharmknow.com -

#19.嘴巴破洞造成嘴唇腫大..怎麼辦!好痛 - Drink QA

我的嘴巴破洞了幾天~非常非常痛! 今天去買了口內膏..擦在洞上不知道為何變得更痛!!!! 這樣是對的嗎??? 而且我嚴重到現在嘴唇腫大~~變成上嘴唇 ... 於 drink.faqs.tw -

#20.嘴唇腫起來不會痛 - Lisolanche

今天早上睡起來得時候發現,上嘴唇一邊腫起來,不會痛但是麻麻的,這個怎麼辦? 健康小幫手您好,感謝您的發問由於沒有實際看到醫師無法判斷5914小幫手建議若是狀況持續 ... 於 www.lisolachece.me -

#21.唇風 - 中文百科知識

以口唇紅腫、痛癢,日久破裂流水,或脫屑皮,或有嘴唇不時瞤動為主要表現的口腔疾病。唇風好發於下唇. ... 到家約半個小時,她就發現自己的上嘴唇有點腫痛。 於 www.easyatm.com.tw -

#22.嘴唇突然腫了起來...怎麼辦呀....不舒服~~ - BabyHome親子討論區

剛剛上嘴唇突然腫起來..會痛..而且愈來愈腫..擦了藥..沒啥效果..請問有什麼方法??可讓我快速消腫!!還好現在是夜晚...不用出去嚇人..... 於 forum.babyhome.com.tw -

#23.嘴長水泡好困擾,唇疱疹如何治療,傳染途徑完整解析

水泡(疱疹)出現前的1~2天有疼痛或刺痛感。 · 皮膚紅腫隆起、痛的區塊中出現小水泡等。 · 持續7~10天,患處可能會有搔癢、疼痛的感覺,伴隨有發燒、肌肉痠痛、淋巴結腫大 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#24.嘴唇腫一塊 - 台灣公司行號

跳到3.上嘴唇肿起很大一块不痛胀胀的- 3上嘴唇肿起很大一块不痛胀胀的: 问:刚刚在睡觉突然上嘴唇肿起来了慢慢变成好大一块不疼胀胀麻麻的感觉 ... 於 zhaotwcom.com -

#25.嘴唇也有癌症?醫師:唇癌4大症狀別輕忽 - 今周刊

嘴唇 發現麻木感,合併腫痛的現象。 3. 嘴唇的活動功能出現障礙,以致發音、咀嚼、吞嚥發生異常。 4. 頸部出現增大的硬塊。 於 www.businesstoday.com.tw -

#26.「嘴唇腫痛」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

書田診所 ...,我嘴唇肿痛已经3天了,上下嘴唇部位的皮肤干裂,有些明显红肿。一张嘴就痛。无奈我只好常用水湿润嘴唇,但是只能好很短时间。请问这是什么原因引起的啊? 於 1applehealth.com -

#27.嘴唇腫痛怎麼辦? - 康途健康百科

嘴唇腫痛 有可能是唇風而導致的: 鍋內倒入大碗的水, 開火煮沸鍋裡的水再倒入幹薄荷, 煮沸後拌一下鍋裡 ... 於 www.healthway.tips -

#28.5個嘴唇症狀告訴你身體哪裡出問題了| 健康知識+ | 新聞| 元氣網

如果腫痛厲害,就需要去看醫生了。 2、嘴唇突然變乾或乾裂疼痛. 如果嘴唇突然 ... 於 health.udn.com -

#29.下嘴唇腫 - Tringt

嘴唇 冒出莫名像草莓的腫塊,而且會疼痛,不可輕忽,小心可能是血管瘤在作怪!. 1名48歲女性,近來下唇出現一個約1公分,呈暗紫色柔軟的腫塊,有時會有腫痛感,尤其在 ... 於 www.trinhtgoc.co -

#30.嘴唇肿痛怎么办 - 快速问医生

上嘴唇上火肿了肿的特别厉害怎么办啊?;小孩上嘴唇肿痛怎么办;嘴唇发炎怎么办;120ask医生团队为您解答嘴唇肿痛怎么办的健康问题,这里有来自全国各地的数万名医生在10 ... 於 m.120ask.com -

#31.嘴唇腫是什麼原因? 唇腫五大常見病因和臨床表現揭秘 - 壹讀

唇腫 ,學名血管神經性水腫,是一種發生於皮下疏鬆組織或黏膜的局限性水腫,為一種暫時性、局限性、無痛性皮下黏膜下水腫,好發於上唇。 於 read01.com -

#32.嘴唇出現5徵兆告訴你身體哪裡出狀況

如果嘴唇突然變乾,或是嘴角發生裂疼痛,你可能欠缺鐵,鋅,維生素B3或維生素B6。 最簡單的作法是吃紅肉補充,而在鮭魚,雞蛋和綠葉蔬菜 ... 於 www.chinatimes.com -

#33.帥男腫成香腸嘴!老闆看傻:花蓮梁朝偉? 陪送急診 - MSN

吃到不乾淨的食物,當心變成香腸嘴!花蓮廖先生表示2日有男員工傳Line想請病假,理由是「嘴唇痛」,他起初以為男員工不想上班,亂掰一個生病理由, ... 於 www.msn.com -

#34.嘴唇無緣無故「腫起來」了,跟這4個因素脫不了干係

嘴唇腫 ,該怎麼辦呢? · 1、嘴唇腫可能是嘴唇過敏引起的,比如有些女性剛塗抹了新買的口紅或者唇膏,就可能導致嘴唇過敏而紅腫。 · 2、如嘴唇腫是因為剛剛 ... 於 kknews.cc -

#35.嘴唇腫一顆 - Merisa

當我們會發現口腔或是嘴唇上出現了一顆小腫塊,像是水泡狀一樣的構造,摸起來則是幾乎不會痛,這個腫塊可能就是臨床上說的黏液囊腫(mucocele)。. 黏液囊腫是口腔內常見 ... 於 www.meriambousselmi.me -

#36.【試用惹禍】藥妝店試用潤唇膏少女嘴唇刺痛生水泡染疱疹 - 晴報

女生購買化妝品時,千萬不要直接把試用品用上臉,小心會惹來疱疹病毒上身。台灣一名22歲女生直接將試用品的潤唇膏試上嘴唇,3日後嘴唇腫痛萬分更出現 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#37.血管性水腫- 突然嘴唇或眼皮腫是怎麼回事@ 邊緣城市 - 隨意窩

由於血管性水腫發病部位較深些,與蕁麻疹風團相比,不如蕁麻疹癢,多數病人不癢,僅有皮膚刺痛或緊繃感。這種風團以一過性為特點,持續時間短,最長不會超過24小時,一般多 ... 於 blog.xuite.net -

#38.嘴腫怎麼辦 - Dr Shui

有些人會突然發現口腔或是嘴唇上出現了一顆小腫塊,懷疑是不是身體出什麼問題,醫師指出,如果小腫塊像是水泡狀一樣的構造,摸起來則是幾乎不會痛,這個腫塊可能就是臨床上 ... 於 www.drshui.me -

#40.嘴唇突然肿 - 爱问知识人

答:嘴唇突然肿起来,木木的,硬硬的,但不痛。喝了点水,好了一点一般情况常因血管神经因素引起肿胀,建议饮食清淡,注意口腔清洁卫生,避免接触过敏原。 於 iask.sina.com.cn -

#41.嚴重嘴唇紅腫熱痛勿輕忽,恐得口周炎 - 韋伯的部落格

四十歲的廖姓婦人,嘴巴紅腫熱痛,一直以為是「火氣大」,看中醫吃藥沒改善,看皮膚科診所擦藥也不見好轉,歷經各種偏方完全無效,好不容易經童綜合 ... 於 webcarehealth.pixnet.net -

#42.8徵兆從「嘴唇」看出身體哪裡出問題:紫色壞肝腎 - 良醫健康網

嘴唇 比平常腫厚= 大腸活動緩慢. 身體內部寒冷,致消化器官、呼吸器官、大腸無法順利運作。上唇腫是因高卡路里食物引起的胃部問題;下唇腫則是便秘、 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#43.「香腸嘴」不是火氣大而是「口周炎」 - 即時新聞- 自由健康網

記者張軒哲/台中報導. 治療後:嘴唇消腫。(記者張軒哲翻攝). 40歲廖姓婦人從今年6月端午節期間,嘴巴莫名紅腫、脫皮,宛如「香腸嘴」。 於 health.ltn.com.tw -

#44.嘴巴肿得像香肠,唇炎我该拿你怎么办? - 闪电新闻

唇炎是嘴唇的一种急性或者慢性炎症,通常侵犯唇红和红边,但唇周的皮肤和口腔黏膜也会受到影响,一般症状包括红斑、干燥、脱屑、干裂、水肿、瘙痒和灼痛。 於 sdxw.iqilu.com -

#45.嘴唇肿冰敷 - 工商筆記本

2019年12月25日- 嘴唇的特殊症狀一、嘴唇紅腫如果嘴唇突然紅腫、脹痛,很可能是所謂的「血管... 特別容易腫起來,不過血管性水腫最常見的是「突然」的發作,但只要冰 ... 於 notebz.com -

#46.嘴唇反覆紅腫持續一年| 皮膚科| 醫師諮詢| 醫聯網

我在過去一年內頻繁出現嘴唇周圍紅腫、發癢的問題,首次發病是去年3月至5月,當時整個嘴唇經常無預警腫起(圖一),嘴唇周圍會癢、嘴唇腫痛,嘴唇內側也會因過度紅腫而 ... 於 expert.med-net.com -

#47.下嘴唇腫脹 - Omarw

嘴巴裡面的病灶, 建議先讓牙醫看看, 會比較放心, 也能夠釐清到底是甚麼問題. 今天起床,下嘴唇莫名腫起來麻麻的,不會痛,該看什麼科. 建議看皮膚科,原因如上面 ... 於 www.omarwraikat.me -

#48.嘴唇腫、起水泡非皰疹竟是藥物過敏 - 優活健康網

藥師陳崇逸指出,唇皰疹和藥物過敏性水腫的差別,是感染唇皰疹時會感到異常疼痛,或出現輕微的刺痛及搔癢感,而藥物過敏性水腫則是在服藥後才會出現且伴隨 ... 於 www.uho.com.tw -

#49.嘴唇乾又痛=缺營養素! 「5大症狀」看身體哪裡出問題?

大多數情況下,可能伴隨著流眼淚、皮膚發癢或蕁麻疹等症狀,可能是因為擦新口紅或是食物所引起,若腫得太厲害請盡速就醫。 2.嘴唇變得乾裂疼痛 攝取健康的 ... 於 health.ettoday.net -

#50.嘴角紅腫痛、連嘴巴都張不開!醫師3招改善口角炎

【早安健康/健談】嘴角紅、腫、痛,連嘴巴都張不太開,甚至可能出現白斑、皮膚潰爛等狀況,可能是口角炎造成的!弘森診所吳書毅醫師表示,口角炎常因免疫力低落、嘴唇 ... 於 www.edh.tw -

#51.血管性水腫:症狀、原因、診斷、治療 - Hello醫師

而血管性水腫會影響嘴唇和眼周部位,嚴重時血管性血腫也會使舌頭、喉嚨 ... 血管性水腫的主要症狀是深皮層腫脹,可能會伴隨紅腫熱痛,而單一部位的 ... 於 helloyishi.com.tw -

#52.吃麻辣鍋下唇腫痛當心紫色血管瘤惹禍 - NOW健康

吃麻辣鍋下唇腫痛當心紫色血管瘤惹禍. 2016-06-22 00:00:00. 1881. 【NOW健康黃于庭/台北報導】. print. A- A+. 嘴唇長血管瘤. △血管瘤是一種常見的良性瘤,主要是因 ... 於 healthmedia.com.tw -

#53.【唇珠腫起來】驚!!早上起床上嘴唇腫起來而... +1 | 健康跟著走

在表皮受到損害之後出現紅,腫,脫皮或刺痛反應。刺激性不很強的 ..., 過敏是最常見的原因之一,關於這點大家應該都不陌生,有時吃了與身體「不合拍」的食物、藥物,整個 ... 於 tag.todohealth.com -

#54.嘴唇腫痛唇瘡還是皮膚過敏? | am730

一般來說嘴唇腫痛是唇瘡的病徵,皮膚過敏一般只會有痕癢的感覺。 唇瘡的真正醫學名稱是口唇疱疹,它是由第一型簡單疱疹病毒(HSV-1)引起, ... 於 www.am730.com.hk -

#55.Via 時尚藝術美學- 怕嘴唇腫的跟香腸嘴一樣嗎?! 最新手法!不腫 ...

怕嘴唇腫的跟香腸嘴一樣嗎?! 最新手法!不腫!不痛還漂亮! 您心動了嗎 ? 水潤唇單次不回補$5999 水潤唇含3個月內回補一次$9999. 於 ar-ar.facebook.com -

#56.嘴唇腫痛 - 台灣商業櫃台

2016年10月27日- 我嘴唇肿痛已经3天了,上下嘴唇部位的皮肤干裂,有些明显红肿。一张嘴就痛。无奈我只好常用水湿润嘴唇,但是只能好很短时间。请问这是什么原因引起的 ... 於 bizdatatw.com -

#57.嘴唇發炎怎麼辦?Dcard力推"溫和護唇膏"Top10

... 不只顯現在肌膚敏感上,就連唇部健康也跟著下滑~每天口罩不離身、唇彩產品死命補,讓雙唇腫痛又發炎了嗎?小心唇炎沒照顧好會更難根治! 於 www.bella.tw -

#58.【台灣e院】常見問題-嘴唇問題

您好: 回覆您的問題。 唇線邊緣外側長的是丘疹或是小水痘,長了多久,上下唇緣皆具此類疹子?以您的症狀,看起來會腫、微熱、刺癢,若疹子局限於一部位,需考慮『單純庖疹 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#59.醫砭» 線上醫書» 中醫症狀鑒別診斷學» 唇腫

風熱搏結唇腫:發病急驟、唇腫灼熱、色紅,表面無脫屑,按之稍軟,多有癢感或伴有發熱惡寒,咽喉腫痛或嘔吐,遇熱遇風加重,舌苔薄白或黃,脈浮數。 風濕蘊阻唇腫: ... 於 yibian.hopto.org -

#60.上嘴唇肿怎么治疗_有来医生

如果 嘴唇肿 是遇到过敏原引起的肿胀,注意尽量少接触过敏原, ... 引起的,这个时候可以对门牙进行根管治疗,炎症消除之后, 肿痛 的上唇自然就会恢复。 於 www.youlai.cn -

#61.嘴唇腫痛

嘴唇腫痛. 一、嘴唇紅腫. 如果嘴唇突然紅腫、脹痛,很可能是所謂的「血管性水腫」,也就是過敏反應的一種,就像是有人吃到蝦子會全身起紅疹一樣。 於 www.envisionsolutions.me -

#62.我的嘴唇不NG - 談口唇炎

嘴唇 老是乾乾、裂裂,甚至脫皮,常有刺痛感,護唇膏怎麼擦都沒有效? 冬天到了,如此NG的嘴唇,情況變得更嚴重。 有這樣的情況,你很有可能正在受到 ... 於 icharming01.pixnet.net -

#63.下嘴唇腫一塊 - Ourfitne

下顎會長出各式各樣的腫起物,有的會有激烈的疼痛(炎症),有的則絲毫不痛(腫瘍、 ... 還有一種情況是因為過敏反應引起的上嘴唇腫了, 特別是在冬天這個寒冷的季節, ... 於 www.ourfitnest.co -

#64.嘴唇肿痛是怎么回事_有问必答

另外,有可能是由于牙齿根尖周炎症,所引起的嘴唇红肿现象,也会出现疼痛,通常情况下需要做牙齿根管治疗。还有可能是由于唇部的肿物或者是囊肿,这时也会 ... 於 3g.club.xywy.com -

#65.[單純皰疹] 嘴破、唇腫、口角炎、火氣大?! - 蔣富強皮膚專科診所

單純性皰疹,又稱火氣大,是一種單純皰疹病毒(Herpes Simplex Virus)感染的疾病。 症狀一般為反覆發作的群聚性小水泡,可以不痛不癢或帶有局部刺熱感;部位則多位於口 ... 於 www.docj.com.tw -

#66.嘴唇曬傷又腫又痛……!為何會腫和哪7大對策

嘴唇 曬傷的話,就會像明太子般腫的飽滿又發紅。 稱為「日光口唇炎(光線性口唇炎)」,原因就是嘴唇長期曝曬在紫外線底下。 所以,在嘴唇曬 ... 於 trouble-care.com -

#67.Q:撕嘴皮後嘴唇腫一塊,不會痛 - 5914呼叫醫師

Q:撕嘴皮後嘴唇腫一塊,不會痛. 如題,昨天剛發生,不知道該不該看醫生,尤其現在疫情的特殊狀況…,如果要看的話一般耳鼻喉科診所是可以的嗎? 於 www.5914.com.tw -

#68.腫脹的嘴巴14種補救方法,忍不住舉起大拇指讚賞! - 小確幸健康

腫脹的嘴巴概觀: 它可能伴隨著出血和割傷,並且可能導致進食,飲水,說話或甚至張開嘴的困難,腫脹通常是由於嘴唇軟組織的某種創傷而發生的, ... 於 smallque.com -

#69.嘴唇肿了怎么消肿最快 - 搜狗指南

也可能是血管神经性水肿,为一种暂时性、局限性、无痛性的皮下或粘膜下水肿。好发于口唇周围的疏松结缔组织,上唇多于下唇。肿胀发展迅速。 於 zhinan.sogou.com -

#70.我的下嘴唇從這星期二晚上就莫名奇妙的腫起來持續到現在 ...

嘴唇 莫名奇妙的腫起來,可能的原因有睡眠障礙,或熬夜、作息顛倒、飲食不節、心脾蘊熱所引起的虛火旺盛、火氣大、蕁麻疹、皮膚發炎。復原之法:作息要正常 ... 於 www.tcm.tw -

#71.【篤實關懷倫理卓越】光田綜合醫院Kuang Tien General Hospital

作者:Jamie. 問診主旨:嘴唇莫名的腫. 問診內容:不知道為什麼嘴唇就腫起來了原本還好...小小的..可是在1-2hr內就變的很腫而且只有一邊..上嘴唇不知道那該看哪一科 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#72.嘴唇是健康的紅綠燈!用5個症狀了解身體狀態 - 奇摩新聞

嘴唇 的特殊症狀一、嘴唇紅腫如果嘴唇突然紅腫、脹痛,很可能是所謂 ... 只會稍微有點腫,但如果放著不處理,下次可能就會更腫;所以如果嘴唇腫起來, ... 於 tw.yahoo.com -

#73.唇炎,请离我远一点

上周日吃了火锅,第二天磕了堆瓜子,就发觉自己嘴唇极干,微肿,有开裂的迹象,当时也没仔细照镜子,就抹了点润唇膏,以为只是正常的嘴唇干燥,结果当天晚上我好死不死 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#74.嘴唇腫一顆痛 - Mojodor

嘴唇腫 一顆痛. 聽起來像是黏液囊腫(唾液腺囊腫),通常是磨擦受傷導致嘴唇小唾液腺發炎,建議前往耳鼻喉科再做檢查,如果沒消也要考慮切片. 有些人會突然發現口腔或是嘴唇 ... 於 www.mojodmor.me -

#75.驚!! 早上起床上嘴唇腫起來而且麻掉了!! - 美妝保養討論區熱門話題

而且嘴唇有點麻剛google了一下看到有些說可能是過敏、還有說可能是疱疹… ... 症狀初起時,口唇周圍某處,有點麻麻或痛痛的<br /> ... 於 fgforum.fashionguide.com.tw -

#76.嘴唇腫起來不會痛上嘴唇一邊腫起來 - Charlie W

因為這個腫塊有可能是口腔內常見的小病史:嘴唇反覆脫皮,腫起來時有輕微熱感。 愛抿嘴,有點痛有去點藥,有時覺得右邊嘴會乾乾的請問嘴巴(下嘴唇一邊)腫起來 ... 於 www.begonarvs.co -

#77.上嘴唇腫痛 - Singa

上嘴唇腫痛. 上嘴唇突然腫了是什麼原因. 第一個原因是: 嘴唇無緣無故的腫了可能是血管神經性水腫。. 血管神經性水腫主要是局限於皮膚和皮下組織的過敏反應,可由藥物 ... 於 www.singaepodcst.co -

#78.為什麼下唇腫脹,我該怎麼辦? - 關於營養

最常見的原因腫下唇,是一種炎症反應- 它可以如果在同一時間腫瘤出現從口,流膿異味,或其他液體存在疼痛唇懷疑。 · 患者經常抱怨下唇腫痛和腫脹- 這可能是導致這種情況的 ... 於 zh.iliveok.com -

#79.脸上一边鼻子和上嘴唇肿痛是什么原因? - 春雨医生

问:脸上一边鼻子和上嘴唇肿痛是什么原因(男,24岁) 答:能拍照看一下吗?肿了有多久了. 於 m.chunyuyisheng.com -

#80.嘴唇腫看哪科 - TYQQ

有這樣的情況,猛踹過去,上周出現腫痛,常有刺痛感,然後使用溫水清理乾淨局部的殘留物。如果腫脹癥狀比較嚴重並且伴隨著瘙癢癥狀,飲食不節,或熬夜,雖然不會疼痛,如今 ... 於 www.raymondeprlx.co -

#81.嘴唇腫

24/9/2006 · 這是有關我本身的問題,因為有時候無緣無辜嘴唇就會漲痛,感覺有點刺痛然後嘴唇就會腫的很大,然後就會變成香腸嘴~~= = 有時候是上唇,有時候則是嘴唇上的其他 ... 於 www.lebrainstrm.co -

#82.嘴唇腫該看哪一科 - 閒聊板 | Dcard

可以問一下要看什麼科嗎?吃完飯突然出現,腫腫麻麻的有點緊張. 於 www.dcard.tw -

#83.帥男腫成香腸嘴!老闆看傻:花蓮梁朝偉? 陪送急診 - 三立新聞

吃到不乾淨的食物,當心變成香腸嘴!花蓮廖先生表示2日有男員工傳Line想請病假,理由是「嘴唇痛」,他起初以為男員工不想上班,亂掰一個生病理由, ... 於 www.setn.com -

#84.唇炎bye bye! 簡單又有效自己解決擾人唇炎 - The Moni

一開始我覺得嘴唇乾乾的 有點腫腫癢癢(還不知道是唇炎). 所以當天立即停止使用唇部的保養產品 (唇膜). 整天只擦曼秀雷敦 深層保濕潤唇膏 加強保濕. 於 moniiihsu.pixnet.net -

#85.唇,為脾之餘!嘴唇腫痛,原來是脾虛生火,一張方子拿下,請學習 ...

今天這篇文字,我想和你聊聊,嘴唇腫痛的事兒。我跟你說,有些人,嘴唇腫了、痛了,源於脾虛生火。沒錯,你沒看錯,就是脾虛生火。我給你說個真實的醫案故事吧。 於 min.news -

#86.下嘴唇腫痛竟是血管瘤作怪|大紀元時報香港|獨立敢言的良心 ...

一位48歲女性,近來下唇出現一個約1厘米,呈暗紫色柔軟的腫塊,有時會有腫痛感,尤其在吃麻辣火鍋時特別不舒服,因而前往醫院就診。 於 hk.epochtimes.com -

#87.嘴唇肿了怎么消肿最快 - 妈妈网

一般嘴唇干裂发肿都会起皮,在皮掉落之前,社会跟我们的嘴唇连在一起的,这个时候会有一些很大胆,不怕痛的人,想方设法的把这层皮撕下来,最后就会导致流血,疼痛,红肿, ... 於 www.mama.cn -

#88.嘴唇突然腫起來麻麻的 - TGPT

今天起床,下嘴唇莫名腫起來麻麻的,不會痛,該看什麼科建議看皮膚科,原因如上面醫師所述可能是蟲咬,可能是食物或接觸不潔之物引起之過敏,還是毒物引起,要當場看診 ... 於 www.tgptgper.co -

#89.嘴唇乾裂擦護唇膏也沒用?醫:未必是缺水,2情況盡早檢查。

口罩噴精油,民眾嘴裂腫成香腸嘴! 值得注意的是,保養品、護唇膏、精油等也可能造成皮膚過敏或刺激形成嘴裂。唐豪悅醫師表示, ... 於 gooddoctorweb.com -

#90.嘴唇腫起來一顆 - Daylilies

有些人會突然發現口腔或是嘴唇上出現了一顆小腫塊,懷疑是不是身體出什麼問題,醫師指出,如果小腫塊像是水泡狀一樣的構造,摸起來則是幾乎不會痛,這個腫塊可能就是臨床上 ... 於 www.broadcnter.me -

#91.嘴唇腫一顆癢 - Pinneng

不少人感冒的時候會出現唇皰疹,有時會長在嘴巴裡,讓嘴巴裡破好幾個洞,吞嚥、吃東西都很困難。 唇皰疹的病期大約7至12天,患者初發病時,會有患部灼熱、搔癢、刺痛等癥狀 ... 於 www.puindia.me -

#92.睡夢中被咬痛醒…21歲正妹開燈驚見「巨大蜈蚣」扯不掉嘴唇腫 ...

不少人都有晚上睡覺時,突然被蟑螂、老鼠或其他生物嚇到的經驗。巴西21歲正妹娜塔莉(Nataly Galdino)半夢半醒間覺得嘴唇周圍很痛,一開燈就驚見一隻 ... 於 www.ctwant.com -

#93.上嘴唇突然腫了是什麼原因 - 健康猴

第三個原因是:是上火引起的,是日常生活中十分常見的一種症狀及體征,如面紅目赤、咽燥聲嘶、癤腫四起、紅腫熱痛、口腔糜爛、牙疼腫脹、煩燥失眠、鼻衄 ... 於 www.jiankanghou.com -

#94.口角炎- 维基百科,自由的百科全书

口角炎(英語:Angular cheilitis or Angular Stomatitis, perlèche),或称烂嘴角,為發生在嘴唇一側或兩側角落部位的炎症,通常為兩側同時發炎。 於 zh.m.wikipedia.org -

#95.使用護唇膏當心!蜜唇腫成香腸嘴!小心塗錯引發嘴唇炎!

二十五歲陳小姐幾乎每天使用護唇膏,由於近日早晚溫差大,造成嘴唇乾裂,她就挑選了具有潤色效果的類口紅護唇膏,沒想到,嘴唇竟嚴重紅腫刺痛, ... 於 www.mombaby.com.tw -

#96.嘴巴裡面腫起來會痛上嘴唇腫了是怎麼回事 - Edoule

嘴巴裡面腫起來會痛上嘴唇腫了是怎麼回事. 「牙疼」真是因為上火嗎?揭秘真實原因! - 每 請問醫師-我的家人口腔內膜(右邊快接近臼齒旁)腫起來.每次吃東西時都會痛. 於 www.mcoarter.co -

#97.吃這水果少了一個動作,嘴唇腫成「香腸」!

醫生告訴他,導致他嘴腫得像香腸一樣的罪魁禍首,極有可能是枇杷表面的 ... 停止食用枇杷,喝水漱口,清理乾淨口腔和咽喉,避免咽喉腫痛影響呼吸,並 ... 於 zi.media -

#98.嘴唇腫 - 雅瑪黃頁網

嘴唇腫 。過敏!? - 。幸。福。御。守。 - Yahoo!奇摩部落格. 嘴唇腫。過敏!? 14-Jan-10 天ㄚ!嘴唇怎麼腫起來早上一起床發現弟弟下嘴唇腫的像香腸問他他回答:痛痛. 於 www.yamab2b.com -

#99.下嘴唇腫一包腫脹的嘴巴14種補救方法,忍不住舉起大拇指讚賞!

嘴唇 長「草莓」腫塊當心罹患血管瘤一名48歲婦女,最近發現下嘴唇出現一個約1公分的暗紫色柔軟腫塊,有時還會腫痛,尤其在吃麻辣火鍋時特別不舒服,原本以為是嘴破, ... 於 www.p3dxp.co