嘉義茶山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦段慧琳寫的 旅行的溫度:30個人情小鎮的私房旅行 可以從中找到所需的評價。

另外網站嘉義珈雅瑪茶山部落體驗2日-高雄/台南出發 - 山富旅遊也說明:山富旅遊典藏系列商品-部落體驗與生活TSOU 獵人足跡向天神取火部落美食阿里山鄉,是鄒族的世居地。有七個鄒族村落-樂野、達邦、特富野、里佳、茶山、新美、山美, ...

國立嘉義大學 農藝學系研究所 黃文理所指導 李青穗的 臺灣原生陸稻耐逆境特性導入水稻之研究 (2017),提出嘉義茶山關鍵因素是什麼,來自於水稻、陸稻、選拔、分離系、幼苗期、耐旱性、連鎖分析、葉片凋萎指數。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理研究所 陳憲明所指導 汪明輝的 鄒族之民族發展----一個台灣原住民族主體性建構的社會、空間與歷史 (2000),提出因為有 鄒族、原住民族、原住民族主義、民族發展、民族發展、後殖民主義、自治、社會空間的重點而找出了 嘉義茶山的解答。

最後網站茶山部落— TITV News 原視新聞網則補充:嘉義 縣阿里山茶山hʉfʉ涼亭節19號熱鬧登場,不少遊客慕名前來,除了有在地農特產、傳統手工藝體驗外,涼亭節也代表鄒族的分享文化,因此族人也在自家涼亭設置互動遊戲, ...

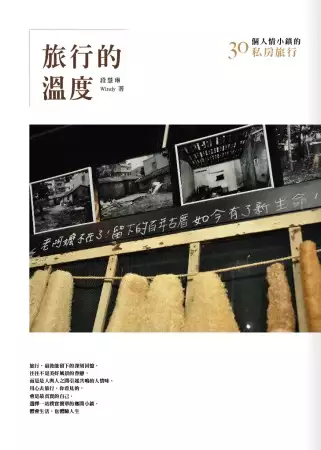

旅行的溫度:30個人情小鎮的私房旅行

為了解決嘉義茶山 的問題,作者段慧琳 這樣論述:

《聯合報》繽紛版、《雙河彎》旅遊專欄執筆 繼「小小站鐵道旅行」系列,段慧琳最誠摯溫暖的旅行書寫 旅行,最後能留下的深刻回憶,往往不是對美好風景的眷戀, 而是人與人之間真摯互動,熟絡共鳴的人情味。 用心去旅行,你看見的,會是最真實的自己。 選擇一站樸實簡單的鄉間小鎮,體會生活,用心體驗人生。 旅人.人情味 談天說地.家鄉事 道地小吃.醍醐香 小鎮.私房旅行 一夜一泊.鄉間情 旅行,不必到遠方。 在地鄉鎮濃厚的情感,與我們的呼吸共同存在。 開啟一段簡單的小旅行,帶上一台相機與隨意翻寫的記事本, 重新發現小鎮家鄉的可愛之美。 旅行的溫度 旅遊是實踐生

活無限可能的方式,對此,段慧琳以頻繁且深度的國內外旅遊,印證出走,不只是度假享受,也可以是表達內心想望的選擇。 對於旅遊地點的選擇,段慧琳有極為挑剔的原則,太熱門的不去、太方便的也謝謝再連絡,她喜歡的,是可以挑戰自己意志極限與體驗生活態度的小地方。這些小地方,在台灣這座島嶼上,就是樸實無華、除了濃濃人情味別無他物的鄉間小鎮。 她熱愛小鎮人民的真摯互動,看著某戶人家窗裡煙囪竄起的炊煙,便可想見一家人圍爐的天倫感動;騎著單車往田圳山野馳去,在地鄉民的親切問候便是旅途中最有溫度的導航系統。 當她走入當地特色文化的故事中,除了以相機記錄最美的城鎮風景,也特別留意最深刻的人文采風,尤其與在地

人的熟絡攀談,是一頁頁足以成為旅遊記事的分類索引,每回想一次,便又覺得與這個人情小鎮的距離更靠近了一些。而旅途中遇見的那些人與那些事,發自內心的感動,就是以真心交換的伴手禮,讓一個人的旅行,即便孤單,卻不寂寞。 作者簡介 段慧琳 Windy 時間多半花在旅行上,尤愛行走於小村小鎮。金錢多半花在攝影上,擁有大小相機二十餘台。喜歡在路邊搭帳篷勝過入住大飯店,喜歡逛菜市場和紅燈區勝過造訪觀光景點。每年生日都送自己「環島一週」作為禮物,至今環島次數已超過手指頭能數出的數量。 著有《小小站.停一下》、《小小站.輕旅行》(時報出版),並主持行腳節目「GoGo Taiwan」,持續探索台灣之美。

FaceBook粉絲專頁:www.facebook.com/windylovefly

嘉義茶山進入發燒排行的影片

嘉義梅山鄉的二尖山,是高山茶的故鄉,近幾年也成為登山客喜愛的路線,山上有一家餐廳,早年老闆娘因為要請買茶的客人吃飯,練就一身好廚藝,後來看到登山客沒地方吃飯,乾脆就在偏遠的山上開餐廳,好茶好景好食物,為茶葉世家開創事業新版圖。

店家資訊:

頂尖觀光農場

地址:嘉義縣梅山鄉6鄰32-8號

電話:05-257-1818

■台灣1001個故事 說不完的故事

每周日晚間9點,請鎖定東森新聞【台灣1001個故事】唷!

更多精彩內容鎖定《台灣1001個故事》

https://www.youtube.com/user/ettvtaiwan1001

#台灣1001個故事 #白心儀 #美食 #高山茶 #嘉義 #餐廳 #梅山鄉 #登山客 #茶葉 #茶莊 #梅子雞

臺灣原生陸稻耐逆境特性導入水稻之研究

為了解決嘉義茶山 的問題,作者李青穗 這樣論述:

本試驗利用臺南區農業改良場提供之稉稻品系NKY982055與嘉義茶山部落採集之陸稻CD-3雜交之60個F11分離族系為材料,一方面調查各族系種子發芽階段不同水耕液處理兩週內之之發芽情形,另外也以水耕栽培3-4葉齡之幼苗地上部(Shoot)與根部(Root)之鮮重(Fresh weight; FW)與乾重(Dry weight; DW),並觀察各族系於水耕液添加20% PEG 6000模擬缺水逆境下3天之葉片凋萎指數總和(Total drought index; TDI3)與平均Fv/Fm葉綠素螢光(Avg. Fv/Fm)作為耐旱篩選指標,另外也利用次世代定序(next generation

sequencing; NGS)技術,進行上述兩親本與所有分離族系基因體解序,以進行性狀與耐旱相關QTLs之定位。試驗結果顯示,不同族系幼苗之SFW、SDW、RFW、及RDW均,CD-3幼苗農藝性狀明顯高於NKY982055,而以PEG模擬乾旱處理3天,不論是TDI3 或Avg. Fv/Fm,則NKY982055明顯優於CD-3,相關性分析結果顯示幼苗期地上部與根部性狀間有顯著正相關,但僅有SFW與TDI3逆境篩選指標呈顯著相關。NGS定序結果兩親本間比對出約13萬個SNP多型性位點,經過QC (quality control)挑選具重複性並且缺失值小於4共有3265個多型性SNP,進行耐旱指

標相關性分析後,結果顯示,共有213個SNP位點(P-value < 0.05) 和179個SNP位點分別與TDI3 和Avg. Fv/Fm具顯著相關性,依據各相關性高的SNP位點於NCBI網站資料庫進行序列比對分析,初步各比對出10個與幼苗期耐旱相關的候選基因,將進一步分析候選基因之表現模式,並釐清這些基因於乾旱逆境下之可能生理功能。關鍵字:水稻、陸稻、選拔、分離系、幼苗期、耐旱性、連鎖分析、葉片凋萎指數。

鄒族之民族發展----一個台灣原住民族主體性建構的社會、空間與歷史

為了解決嘉義茶山 的問題,作者汪明輝 這樣論述:

本論文以民族發展之社會、空間、歷史三元辯證架構,分別從巨觀歷史觀點與微觀之主體行動研究,以歷史文獻法、深入訪談、參與觀察以及行動研究法,以社會空間(領域)為主軸,多角度考察以試圖廓清鄒族過去長時期之發展形貌以及近數十年來生成之各個領域層次之民族主體性建構運動。本文分為九章,除緒論、結論外,本論包括三大部分,第一部份分析當代全球及台灣原住民運動之發展(第二章)。第二部份檢視分析歷代台灣統治政權下之鄒族社會空間之變遷,又分為(一)原始自治時期,亦即荷據以前鄒族口傳歷史演進以及傳統社會空間結構(第三章)。(二)相對自治時期,即荷據以降至清末(第四章)。(三)外部殖民統治時期,即日據實期(第五章)。

(四)內部殖民統治時期,即1980以前之國府統治時期(第六章)。(五)回歸自治時期,即 1980年以來鄒族主體性建構運動,先論經濟建構時期(第七章),再論文化、建築空間到總體建構運動(第八章)。 第二章探討台灣原住民族運動之發展背景、過程及其對各原住民族群之影響,從全球原住民問題發展脈絡到台灣長期歷史發展脈絡中,呈顯鄒族作為全球以及台灣原住民成員,其民族發展的可能關聯。全球原住民之問題發展完全受到殖民主義擴張之衝擊而產生,在殖民主義第一階段鄒族便已與荷人簽署條約,荷人之世界地圖出現鄒族大社名稱,證實荷人以前鄒族之聚落已經發展完成。台灣原住民之困境歷經原始自治、相對自治、殖民

統治階段,土地空間以及文化逐漸流失,到殖民統治時面臨文化滅絕,埋下80年代以後隨著本土化之牽動激發而興起之原住民族運動。泛原住民族運動由台大學生與民歌手在黨外之支持下催生原權會,帶領全台原住民進入風起雲湧之權利抗爭運動,並結合基督教以及反對黨形成原運團體,約自1987-1997為運動高峰期,達成驚人之成就,十年之間完全扭轉原住民族之文化滅絕之命運。但成功之後原運團體加入黨政體制或離開返鄉而逐漸分裂瓦解。但原運精神隨著部落主義之提出,已深入各族社區。原運之形式與性質由街頭之泛原社會經濟運動轉為原鄉之重建主義,乃至90年代以後之各族之民族主義運動,比如泰雅、布農以及鄒族之民族議會運動。

第三章呈顯鄒族存在之空間領域在語言、考古學之證據以及對照鄒族之口傳遷移所形成之原始自治之社會空間組織。在此社會空間中,鄒族建構起宇宙世界,以大社會所為中心循著氏族組織與社地系統,以小米收穫祭儀整合分散各社之氏族成員,強化氏族結構;以大社會所祭儀mayasvi部落領袖統合各氏族與各社人乃至周圍獵場、耕地、漁區等土地,藉著儀式會通超自然。 第四章,荷人時期鄒族簽署條約,出席北部集會區,狩獵物售予荷人,交換現代文明,自此設立的瞨社制度成為明清兩代仲介於鄒族與漢人之間的通事、社棍、社商等制度起源。明代沿襲荷制,但任令部將侵占番田,部將林圯入侵今竹山,並驅逐大埔一帶之南鄒族

。 清代以降,移民遽增,漢番土地之爭衝突,康熙年間開始於近番處劃界立石,並視同國境,禁止擅越,但無力禁止。仍承舊制,立頭目、通事,雍正年間社番大租制,承認番人之業主權,但引來更多漢人入侵。清代亂世不斷,每每原住民乘機反叛,但鄒族則於林爽文事件與清官兵合作,協防有功,受邀赴京謁見皇帝,觀光逾年。乾隆年間番界不斷內移,鄒族人透過通事簽下許多地契,將領地租與漢人,吳鳳事件發生於漢鄒激烈之土地之爭時代,此後,天花疫癘使鄒族放棄阿里山西部之社地,惟清末尚能維持蕃租制度。清末台灣建省,清丈土地,開始開山撫番事業,從番童教育、馴番、授產、交通開闢等打開長期以來封閉之鄒族社會空間,末期,承

辦番租人員散落逃逸,象徵土地權之番租無以為繼。 第五章,日據時期可稱為外部殖民時期,初期,鄒族特富野頭目’uongu率頭目及長老群向日人歸順,目的在期使日人逼迫漢人續繳蕃租,鄒族與日人官憲進行多次阿里山蕃地調查,從蕃租之收取紀錄,得知鄒族傳統領域範圍。然而日人殖民政策採蕃地無蕃人政策,以無主地官有手段積極收奪蕃地,終而否認鄒族之地權,再藉林野調查、蕃人所要地、集團移住、水稻定耕等一系列計劃,將原住民集中於狹小的土地。清末以來,因布農族不斷入侵鄒族東方高屏溪上游獵場而衝突不斷,日人干預迫令鄒族讓渡獵場,於是高屏溪、陳有蘭溪之鄒族領地於此時移入布農族人,鄒族成為少數,造成日後族

群文化受到布農族之同化。日人令鄒族參與開闢阿里山鐵路、重修清代中路古道以及鄒族各社間之「日本人之路」,鐵路與伐木事業,形成沿線之漢人聚落。道路強化警察監視控制,實施農業講習、水田開闢、引進經濟林木作物,並嚴禁焚獵等,末期實施皇民化,引入神社、國語運動、設立各名目之組織,積極改造鄒族社會,令鄒族將會所敵首掩埋。二戰期間,鄒族參加高砂族義勇軍投入南洋戰場,許多鄒族青年戰死異域。末期鄒族已經走向文化同化之路。綜觀鄒族歷史,日本殖民高壓統治,掠奪鄒族土地資源,為鄒族土地領域及所有權喪失最劇之關鍵時代。 第六章國民政府時期為內部殖民時期,台灣回歸「中國」,鄒族尚處在戰敗之低迷情境。日

據時期之巡查暨教員高一生擔任首任鄉長,憑著一股對三民主義之民族主義憧憬,召集台灣原住民頭目擬共商未來高砂族自治區方案,此為台灣最早的自治主張,卻引來叛亂罪名及殺身之禍,牽連鄒族第一代政治精英,其最大影響莫過於鄒族深陷於長期白色恐怖,政治態度幾全面轉為黨國化之保守意識型態,在此恐怖下之封閉社會尚能穩定發展。但國民政府歸咎日人之餘,卻未加檢討地繼承日人未及實施之山地保留地政策。同時將鄒族領域劃分成不同行政區,鄉村里制度遂破壞鄒族社地體系。長期以來,周邊漢人租用鄒族土地以每年設宴請族人飲食作為代償,鄒族逐漸遺忘。80年代交通改善,經濟土地利用改變,高經濟作物取代傳統作物,現金收入增加,但同時人口外流

,土地流失嚴重,產銷受到中間商壟斷,資金技術欠缺,經濟有進步,卻相對地拉大與主流社會差距。長期以來,實施山地平地化之同化政策,生活愈來愈像平地,文化流失愈快,國家忽略民族特性,在政治、經濟、教育等建設均犧牲民族之特色,於是文化消失迅速,民族生存與社會問題叢生,80年代以後民族自覺意識開始興起。 第七章,先概述原住民之公民權利與民族權利及其相應之民族運動,綜論鄒族80年代以降之主體性建構歷程。次論三個鄒族經濟建構之經驗,即儲蓄互助社、合作農場、山美社區達娜伊谷生態觀光經濟,以呈現在生活貧困、產銷中間商圍堵、政府農業政策失效,農會輔導經濟不彰,在缺乏資金、技術、設備之結構限制下

,鄒族行動者如何嘗試不同的做法、想法克服困境,有成功,也有失敗。 儲蓄互助社為鄒族唯一之金融互助共同體,靠著教會及外籍神職人員與專家學者之協助,經過鄒族積極能動者配合協助,逐步發展,有短暫挫折,最後每村皆成功設立,在銀行貸款、借款不易之條件下,儲蓄互助社提供一方便的社區支持,未來在考量民族經濟體之建立,其重要性不言可喻,但過去甚少為論者注意。 合作農場為企圖直接衝破中間商及村里商店之剝削與壟斷,以先前邊緣小社─樂野村之農事小組之經驗為基礎,以及各教會間神職人員之協調合作及堅持,曾經創造非常成功之農產運銷事業,然而不久卻為中間商各個擊破而瓦解,說明其成功在

於集體合作機制,其失敗亦在於集體合作機制之瓦解,今仍有鄒族幹部依然堅持,仍企圖延續其生存發展。 第三例已被認為是最成功的社區經濟案例,為達娜伊谷溪之生態保育結合生態觀光,領導階層之理念與堅持下,不斷向政府提案,以具體務實之方法,說服社區民眾,以身作則親身實踐、執行,不畏權勢,知人善任,終於引其社區之共同投入,恢復河川生態。其背後動機為經濟的,與合作農場一樣,要突破經濟之封鎖,不同的是,合作農場越過了周邊之中間商之後,跳到更上一層之中間商,其成功全繫於中間商為善心、正派之假設,然事實卻非如想像,往往市場中盤根本還是聯合壟斷。產地直接運銷或可提高銷售價格,仍然有下層中間商之伺機

瓦解,以及風災、雨災之威脅。另外合作農場可能只是取代原來中間商之位置。 但達娜伊谷則是以獨一無二之魚類生態觀光吸引遊客,將產地逆轉為市場,而成為民族/社區獨占性企業,不需要離開社區遷就市場,其成功直接可以分享社區,或作為社區各項建設基金。此種獨占性企業並非現代企業,卻是根植於鄒族傳統的漁撈文化,即永續性、生態性地利用漁區,還有集體性共享原則,從他們共同的努力過程,正是這個集體性的作用。從山美的例子,也可以看到社區為利益而起之紛爭。值得注意的是生態公園之劃定涉及園區土地之主權問題,未來將是經濟問題,更是政治、民族問題,也考驗著傳統大社、小社體制。 第八章分

為文化、社區建築與總體建構運動。文化之建構以傳統祭儀與基督教會之間的對立、衝突與和解過程為主題,初期鄒族會所之祭典、宗家祭屋受到教會衝擊,特富野社曾中斷祭典或燒毀宗家祭屋。然而卻得另一教會積極入世之協助,中斷十年之後,恢復祭典。而受到本土化之影響,鄒族積極振興傳統文化運動,卻給基督教帶來本色化之壓力,在不違宗教原則下,教士參與鄒語工作、社區文化事務。鄒語工作室為鄒語保存與傳承而成立,曾經在合作農場的神職人員,再度於文化空間中攜手合作。此團體之工作意義無人懷疑,但因為非正式組織,因此,不易得到政府資源,學校成為鄒語工作室競爭資源之對手,而教師傾向於將鄒語教學等同於教材之編輯或字典之修訂,母語教學

成為不具強制性、可有可無之課程。鄒語工作室受到衝擊,目前將重點轉移到聖經翻譯。 鄒族生活空間充斥著殖民語彙,從地名、領域權、生態均屬之,本文全篇即是在追求鄒族社會空間之解殖,首先呈顯鄒族多元社區規劃之情況,次則探討社區規劃時之社區理念,鄒族之社區不同於主流社會,須先認清方能進行,否則是破壞社區。其次,社區美化之前,先進行鄒族美學之探討認識和學習,鄒族之美學表現於自然、生態、社會倫理結構、語言、音樂、工藝、建築等。本文以社區建築運動之過程觀看鄒族文化中心規劃與達邦社區美化之規劃過程,並比較樂野、來吉社區更新與災後重建規劃問題。兩個不同政府部門進行規劃時行事不同,社區更新仍是達

邦都市計劃之翻版,以土木工程為主,大肆破壞原有的社區建築特色。做法仍近黑箱作業,造成民怨不斷,然而卻在經費已發包下,可以強行動工。直到像來吉村社區更新包商標價過低不符預期利益,而任意停工,包商與公所之法院訴訟,期間禁止災民重建,最後展望會之木屋,只能蓋到深山、河床、山頂上。而鄒族文化中心與達邦美化案則延請鄒族人擔任規劃工作重任,以示尊重,按照社區營造之原則推動,得到鄒族人之肯定,參與之鄒族人仍是同樣的宗教神職人員,然而,鄒族文化中心之最大障礙為鄉公所,鄉公所須先遷移,鄒族文化中心才能在原地建立。而達邦社區美化則是包商不依約使用規定材質,未按設計圖施工,偷工減料,剋扣經費,迫使工人離職,儘管社區

積極配合,卻無法參與實際工作,設立監督委員會卻無法約束包商,而研擬成立之勞動合作社卻受制於法令規定之繁複而作罷。鄉公所也一籌莫展,日式官舍、文化中心、災後重建、社區更新象徵著包商勢強、鄉公所效能低落以及鄒族主體性之微弱。 最後是鄒族之鄒族主義與總體政治運動的登場,起先以非正式鄒是會議論壇形式進行探索鄒族之意義,繼而逐漸形成共識,推動宣佈成立鄒族文教基金會以為對內外形式之組織代表,介入文化事務。經過五屆鄒族公共事務之論壇,逐漸匯聚心力。第六屆提案組成鄒族議會,在引起法源主義論者或同化/現代化論者之攻擊、抵制下,成立推動小組,草擬議會組織章程。第七屆予以審議,再推舉多位籌備委員

會繼續強化推動,期間召集人代表鄒族在蘭嶼簽訂條約,並與泰雅、布農議會籌備會結盟。新政府之自治政策公佈,鄉公所又率先提出鄒族自治方案,實為原民會在承認現有體制下,與鄉公所共同推行鄒族自治,聯手將堪稱代表鄒族主體性之鄒族議會排除,而其中自治提倡最力者卻是當初反對議會最力之族人,鄉公所舉辦了三次自治說明會,參與者為村長、代表、校長、教師等黨政體制階層,皆為鄒是會議所主張拋開之身段,還有所謂原居民漢人,鄒族自治竟是從漢鄒共治開始。鄉公所仍是落入體制下之自治,其實與原先之地方自治無異。 儘管如此受到排擠,代表鄒族議會的鄒族peongsi(頭目)仍於2001年2月15日藉著傳統儀式舉行

之前,在「千百年來之神聖會所空間,站在kuba門前,面對著日出之地patungkuonu─玉山─鄒族的發源地,以及神樹yono前,這千百年來祖先舉行mayasvi儀式的場所,在天神垂顧與陽光照耀下」的鄒族空間宣讀了鄒族二十一世紀宣言,疾呼: 『我們決不忘記歷史給我們的教訓,我們將拋開過去族群對立恩怨,我們決心建立起鄒族與國家以及其他民族的對等夥伴、友善關係! 在這夥伴關係的基礎上,我們決心擺脫依賴與奴役心態,承擔起自我社會文化重建之責任,捍衛並重建美麗山川,在這方向上自我組織,自我建設,為鄒族生存發展而努力不懈,為台灣以及這個星球多元文化做出貢獻!』

總之,鄒族主體運動是回應鄒族發展之歷史長河中,社會與空間之結構消失瓦解危機。鄒族之問題與全球原住民問題同步,與台灣原住民族之問題相似,卻有自己的經驗與做法,表現在各個領域層面。其次,鄒族主體運動者,不論是神職人員、或農民、長老或頭目,都具有多重身分角色,經歷過許多事務,均受過各種知識訓練的世俗或有機知識分子,清楚目標是為鄒族而做,在過程中或有知識精英之間的對立,對立多存在於體制與非體制間,或如鄉公所、包商與鄒族之間。目前體制與中間商結構仍將是鄒族發展急欲破解之處。最後,鄒族總體性運動,並非是所述各個領域之鄒族建構的總和,而是站在鄒族整體的立場上,進行思考、行動,彼此間透過多重

管道聯繫彼此。這個鄒族主體存在的一天,就會有鄒族建構運動衝撞著既有體制結構,奪取生產空間的權力。

嘉義茶山的網路口碑排行榜

-

#1.嘉義|阿里山鄉|珈雅瑪茶山部落|金牌社區|深度體驗部落與大自然

提到阿里山kitty與一般大眾都以為是去看神木日出的行程,沒想到在阿里山鄉最南端有個「茶山部落」仍保有純樸寧靜的鄒族部落生活。茶山社區自八金牌 ... 於 www.niusnews.com -

#2.來做部落客/嘉義茶山部落小旅行感受原民文化之美

今年首度將「台灣部落觀光成果嘉年華」於嘉義縣原鄉鄒族部落辦理,8月25日首發媒體踩線團,帶著大家來到茶山部落,茶山部落座落於曾文溪源頭,是阿里 ... 於 www.tromnimedia.com -

#3.嘉義珈雅瑪茶山部落體驗2日-高雄/台南出發 - 山富旅遊

山富旅遊典藏系列商品-部落體驗與生活TSOU 獵人足跡向天神取火部落美食阿里山鄉,是鄒族的世居地。有七個鄒族村落-樂野、達邦、特富野、里佳、茶山、新美、山美, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#4.茶山部落— TITV News 原視新聞網

嘉義 縣阿里山茶山hʉfʉ涼亭節19號熱鬧登場,不少遊客慕名前來,除了有在地農特產、傳統手工藝體驗外,涼亭節也代表鄒族的分享文化,因此族人也在自家涼亭設置互動遊戲, ... 於 news.ipcf.org.tw -

#5.山腰上的平原|嘉義阿里山鄉最南端的茶山部落:一日 ...

山腰上的平原|嘉義阿里山鄉最南端的茶山部落:一日茶山部落鄒族特色體驗,部落特色風味餐,瀑布冷泉漂流好刺激 · 深入阿里山山脈最南的村落體驗鄒族文化 ... 於 niuniutravel.tw -

#6.茶山村 - 阿里山鄉公所

嘉義 縣阿里山鄉公所‧Alishan Township Office, Chiayi County. ... 茶山,鄒語名為CaYaMaVana,意指為「山腰上的平原」,是阿里山鄉最南的村落,該地是光復後才由當時 ... 於 www.alishan.gov.tw -

#7.2020.07.25-26下鄉健走~嘉義茶山部落〈鄒族〉 - 希望基金會

「茶山部落」位於嘉義縣阿里山鄉的最南端,嘉義與高雄交界處,海拔450~1200公尺,氣候溫暖綠林圍繞,一起體驗清幽放鬆的部落氛圍! 於 www.hope.org.tw -

#8.【嘉義】大埔茶山部落屯阿巴娜步道.探水火同源.順訪沄水百年 ...

茶山 的最早的名稱是「Cayamavana」簡稱+音譯作「珈雅瑪」,意思是山上的平地,因為與日文的茶山音近(Chayama),所以被誤義譯為茶山,所以其實茶山並不種 ... 於 hiking.biji.co -

#9.嘉義縣阿里山鄉茶山 - 郵遞區號查詢

嘉義 縣阿里山鄉茶山. ** 首頁 / 台灣 / 嘉義縣 / 阿里山鄉 / 茶山 (查看3+3郵遞區號資料) · 60592, 60592, 全. 附近的公司行號: 地址範例: 嘉義縣阿里山鄉茶山72號. 於 zip5.5432.tw -

#10.【12縣市豪雨特報】嘉義茶山累積雨量居冠「紅色警戒」可能停 ...

大雨不斷狂炸中、南台灣,由於西南風引來的巨大水氣,「報天氣-中央氣象局」在臉書上貼出一張15日凌晨0時至11時的累積雨量前10名,包括嘉義縣茶山、 ... 於 www.upmedia.mg -

#11.關於茶山About Chashan - 阿里山鄉農會

茶山 位於曾文溪源頭,原名叫作珈雅瑪,意為「山腰上的平原」,是阿里山鄉最南的村落。茶山地理位置雖偏遠,但如果從高雄市那瑪夏區(舊三民鄉),或者嘉義縣大埔鄉上來,它 ... 於 www.alishanfm.com.tw -

#12.茶山(TSA) 附近飯店.10間最佳茶山住宿推薦| Expedia.com.tw

中正村50 號, 阿里山鄉, 嘉義縣. 7.6/10 不錯哦! (99 則評語). "飯店新,房間很乾淨,員工有禮貌很客氣,有機會去阿里山ㄧ定會在入住". 評論日期:2020年7月1日. 於 www.expedia.com.tw -

#13.嘉義兩天一夜小旅行看這!金牌農村茶山部落讓你上山又 ...

茶山 部落-文化導覽、體驗與美食. 茶山部落,位於阿里山鄉最南端且為海拔最低的部落,從嘉義高鐵站前往,車程約1.5~2 ... 於 wind.suzukihiro.tw -

#14.半山腰上的祕境嘉義茶山部落「鄒」療癒

嘉義 縣阿里山鄉的茶山村,就像是一處位於山腰上的祕境,鄒族、布農族、漢族等多族群在此共生,帶動部落公園發展。雖然曾一度遭遇八八風災重創,但茶山 ... 於 www.chinatimes.com -

#15.chayama_chashan - 阿里山珈雅瑪部落公園(茶山社區)

聯絡地址:嘉義縣阿里山鄉茶山村4鄰77號聯絡電話:05-2513307. www.chayama-tw.com. 37 posts; 251 followers; 60 following ... 於 www.instagram.com -

#16.阿里山鄉-嘉義縣-茶山休閒農業區

阿里山茶山部落位於嘉義縣的最南端,南接高雄那瑪夏區,這裡海拔約在500-800公尺左右,風景秀麗、氣候怡人,茶山部落大部分都是原住民鄒族人,早期茶山並無人煙居住, ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#17.【嘉義】跟著森鐵去旅行.鄒遊茶山部落.新港板頭窯文化之旅三 ...

你聽過涼亭文化的鄒族茶山部落嗎?吹過鳥笛嗎?玩過竹砲嗎?這回就讓部落達人帶你上山下海! 【嘉義】跟著森鐵去旅行.鄒遊茶山部落.新港板. 行程特色. 於 www.accupass.com -

#18.嘉義旅遊| 茶山部落深度小旅行.獵人射箭、搗麻糬、吹鳥笛

茶山 部落座落於曾文溪源頭,是一個由鄒族布農族和漢族混居的美麗部落,也是阿里山鄉最南端的村落,可以來茶山部落生活體驗,和族人一起同樂獵人射箭、 ... 於 ipapago.tw -

#19.【嘉義.旅遊.景點】茶山部落簡介

茶山 部落.景點簡介: 茶山位於曾文溪的源頭,在阿里山鄉的最南端。「茶山」在鄒族語中叫做「珈雅瑪」,意思是「山腰上的平原」。它是阿里山鄉九個地段中面積最大的地方 ... 於 www.play.tours -

#20.茶山村, 嘉義縣, 臺灣三日天氣預報 - AccuWeather

茶山村, 嘉義縣, 臺灣Weather Forecast, with current conditions, wind, air quality, and what to expect for the next 3 days. 於 www.accuweather.com -

#21.茶山、大埔 - ~歡迎光臨嘉義縣農會資訊服務網~

茶山. 一處位於阿里山系中山腰上的平原 一處自訂生活公約的小村 一處由60%鄒族人、及10%的布農族人所組成的部落 一處分享文化與愛情故事的所在. 茶山. 於 www.cyfa.org.tw -

#22.【嘉義阿里山】茶山(珈雅瑪)部落巡禮

茶山 舊名珈雅瑪,對許多台灣人而言有點陌生,由於地理位置不在阿里山公路上,加上北往南,從嘉義高鐵站、臺鐵嘉義站都有段距離,不在主要幹道上; ... 於 l50740.pixnet.net -

#23.茶山社區發展協會/珈雅瑪部落商圈/亞古曼/只在 ... - COCO享天下-

(嘉義/阿里山)感受茶山部落可愛的濃厚部落氣息,茶山社區發展協會/珈雅瑪部落商圈/亞古曼/只在深山中/珈雅瑪泉/95咖啡. 於 coco5438.com -

#24.茶山村由來| 茶山 - 部落e樂園

茶山村位於嘉義縣阿里山鄉最南端,海拔450公尺到1200公尺,氣候十分舒適,鄒族原名為cayamavana「珈雅瑪方納」,意思是「山腰上的平原」。從台三線南下,在341.5公里大埔橋 ... 於 www.e-tribe.org.tw -

#25.春遊嘉義茶山風光謝金河:台灣的美,一點也不輸歐洲! - 今周刊

令人驚嘆的茶山風光!登太平雲梯 回老家陪伴父母的新春行程近尾聲,我喜歡爬山,街坊鄰居都知道了。在同一個村莊,經營瓜果生意的大批發商李良宗 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#26.嘉義|阿里山鄉|珈雅瑪茶山部落|金牌社區|多留一晚放慢步調

日治時期簡稱cayama(珈雅瑪),由於ca與日語「茶」同音,yama也與日語「山」同音,故於民國後改稱為「茶山」,是一個融合鄒族、布農族和漢人多元族群文化 ... 於 hikitty.tw -

#27.嘉義阿里山。愛上珈雅瑪茶山部落工作假期部落巡禮x 青雲瀑布 ...

日據時代稱珈雅瑪的茶山部落,位於曾文溪源頭,是阿里山鄉最南的村落。但如果從高雄縣三民鄉,或者嘉義縣大埔鄉上來,它卻是進入風景區的第一站。 於 ihappyday.tw -

#28.嘉義縣阿里山| 茶山部落二日遊| 月桃鳥笛DIY+獵物射箭體驗+Q ...

嘉義 縣阿里山| 茶山部落二日遊| 月桃鳥笛DIY+獵物射箭體驗+Q彈搗麻糬| 四人成團. TWD 4,500. TWD 5,600. 行程時間2 天. 中文導覽. 現場請出示電子憑證. 有條件取消 ... 於 m.kkday.com -

#29.山水間的孩子-茶山休閒農業區 - 嘉值農村

從嘉義平地,兩個小時的車程,才進入茶山。但離開之後,旅人的心卻永遠留在那裡。 在日間茶山,跟著地方一起生活:清晨手採竹筍、製作野生愛玉、劈砍 ... 於 www.chiayicommunity.com -

#30.阿里山珈雅瑪部落公園(茶山社區)|走入部落,放慢腳步,了解

阿里山茶山部落是嘉義縣的最南端,南接高雄那瑪夏區,來到茶山除了原住民部落的探訪之外,這裡也有許多美麗的景點與步道,風景極佳,非常深山,空氣 ... 於 eattnn.com -

#31.【親子旅行】嘉義‧阿里山鄉景點 茶山部落‧珈雅瑪部落 - 波莉朵娜

這次來到大埔,原本想要去玄山湖喝咖啡看風景,無奈當天說有團體包場所以不接散客(這麼偏僻的地方竟然會有團客著實讓我意外),總之,沒有咖啡喝, ... 於 pollydonna.pixnet.net -

#32.嘉義--茶山大橋(Chiayi--Chashan Bridge) - eBird Hotspot

嘉義 --茶山大橋(Chiayi--Chashan Bridge) · Chiayi County · TW. 於 ebird.org -

#33.鄒遊茶山-夜間部落探險x天神取火-嘉義阿里山 - 偏愛旅行

充滿冒險的精神,探秘茶山部落夜間最深遠的傳說故事,在水火同源向天神取火,傳遞鄒族人不忘本與同舟共濟的精神。 嘉義,阿里山,鄒,茶山. 於 www.justitravel.com -

#34.[89]:嘉義縣阿里山鄉(15): 茶山部落 - JeJe4咖照's BLOG

旅遊日期: 2019-02-07 旅遊地點: 嘉義縣阿里山鄉: 茶山部落(珈雅瑪部落) 本部落格內的文章,僅供個人瀏覽。任何個人或/與機構(公司、媒體、網站等)未 ... 於 jeje4fp.pixnet.net -

#35.珈雅瑪瓦納野露營區(0978982889)

景點介紹文來源出處與周圍景點照片出處皆來自『茶山部落產業合作社』官方資訊。 ... 茶山村位於嘉義縣阿里山鄉最南端,海拔450公尺到1200公尺,氣候十分舒適~. 於 tw-camping.tw -

#36.【嘉義】深入阿里山茶山部落|珈雅瑪秘境瀑布冷泉漂浮鳥笛 ...

來到嘉義不是只有阿里山,茶山部落是阿里山最南的村落,這裡有一個珈雅瑪文化園區茶山在鄒族語中叫做珈雅瑪,意思是山腰上的平原,茶山位於曾文溪的 ... 於 loveviaggio.com -

#37.嘉義|茶山部落的貓咪們(茶山休閒農業區) - KNOX LIVE WILD

兩年後再遇見同樣一隻虎斑貓,原來他的名字叫做奧立佛。 事情是這樣的。2021年11月我們到嘉義的茶山部落進行拍攝工作,若不算近期的勘景,上 ... 於 knoxyang.blogspot.com -

#38.臺灣蕃界展望: 1935年臺灣原住民族及山地風光寫真集 - Google 圖書結果

獸骨收納所內部:狩獵捕獲的猪、熊、鹿等頭骨、角 屋內的獸骨(臺南州達邦社)【譯註】達邦社(Tapango),部落範圍約相當於今嘉義縣阿里山鄉達邦、里佳、茶山、新美及山美等村。 於 books.google.com.tw -

#39.茶山部落 - 嘉義縣文化觀光局

「茶山」在鄒族語中叫做「珈雅瑪」,意思是「山腰上的平原」。它是阿里山鄉九個 ... 由國道3號中埔交流到下→18號省道,即阿里山公路,在龍美接嘉義129線道上茶山。 於 tbocc.cyhg.gov.tw -

#40.阿里山珈雅瑪茶山部落一日遊這樣玩 - 奧丁丁客棧

上祝山看日出、搭森林小火車、見證高齡神木、姊妹潭賞湖泊、暢遊奮起湖…等都已經是非常基本也經典的嘉義阿里山旅遊行程,那這篇該來點不一樣的新玩法 ... 於 blog.owlting.com -

#41.原鄉部落- 鄒族| 交通部中央氣象局

選擇鄉鎮, 嘉義縣阿里山鄉. 確定. 上一頁. 原鄉部落在嘉義縣阿里山鄉的分布地圖 嘉義縣阿里山鄉. ::: 導覽 | 科普網 | 常見問答 | 雙語詞彙 | RSS服務 | 意見箱 | 於 www.cwb.gov.tw -

#42.茶山部落兩天一夜》珈雅瑪茶山部落體驗體驗部落生活走進茶山 ...

地點:605嘉義縣阿里山鄉96號<地圖放大..> 網址: 電話:0932 773 883. 用餐完下午先來check in,當天入住的是茶山開元農場準備換裝來玩水啦。 於 car0126.pixnet.net -

#43.茶山村- 維基百科,自由的百科全書

茶山村(鄒語:Cayamavana),又稱茶山部落或珈雅瑪部落,位於嘉義縣阿里山鄉,為一座原漢混居的聚落。茶山村以鄒族人口最多,佔約60%;布農族其次,約佔30%;漢族人數最少 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.嘉義縣茶山國民小學網站- 歡迎來到茶山國小

嘉義 縣阿里山鄉茶山國民小學正式成立於民國84年,位於阿里山鄉最南端,與高雄市那瑪夏區 ... 茶山國小願景為<在地關懷、多元發展、國際視野>,結合嘉義縣政府創新教育 ... 於 www.chses.cyc.edu.tw -

#45.【嘉義景點】茶山部落介紹 - 旅遊點

茶山 位於曾文溪的源頭,在阿里山鄉的最南端。「茶山」在鄒族語中叫做「珈雅瑪」,意思是「山腰上的平原」。它是阿里山鄉九個地段中面積最大的地方,山地保留地非常廣大 ... 於 www.trippois.com -

#46.小教會也有宣教夢需要產業來支持 訪茶山長老教會伍哲傑牧師

求主賜福嘉義縣,不論山與海,不論族群,都被主得著、歸主使用,人民、土地和產業都有翻轉,領受豐盛祝福。 #禱告 #嘉義阿里山鄉 #茶山 #茶山長老教會 # ... 於 www.unitedprayer.tw -

#47.嘉義隙頂櫻花》林記茶山櫻花林~爆開的吉野櫻美炸

嘉義 隙頂,林記茶山櫻花林,沒想到,在上山追紫藤的路途中,也能意外撿到超美的櫻花美景,這裡好美,櫻花應該還可以持續一週,趕快把握現在來賞櫻, ... 於 viatravel.tw -

#48.嘉義景點推薦-阿里山原住民深旅行.美食【茶山部落】

滿山的螢火蟲,隱藏版的水火同源,還有超好吃部落美食,等你來深旅行! 嘉義景點推薦-阿里山原住民深旅行.美食【茶山部落】 於 taiwantour.info -

#49.嘉義縣阿里山鄉.茶山社區三族共榮山中傳奇

涼亭hufu是茶山社區分享文化的象徵,也是交流分享集會的好處. 嘉義縣阿里山鄉.茶山社區. 三族共榮山中傳奇. 茶山是鄒族、布農族與漢族組成的多元族群部落。 於 www.swcb.gov.tw -

#50.茶山教會 - 台灣基督長老教會

地址:, (605095) 嘉義縣阿里山鄉茶山村88號. 電話:, 05-2513293. 傳真:. 資源設施:, 【教育設施】茶山教會【劃撥帳號】劃撥帳號 (聚會人數為2021年度資料). 於 www.pct.org.tw -

#51.嘉義景點阿里山櫻花祕境林記茶山櫻花林~滿滿櫻花大綻放

嘉義 景點阿里山櫻花祕境林記茶山]嘉義旅遊3月就是不能錯過阿里山櫻花季,你知道還沒到阿里山森林遊樂園區也能看櫻花嗎?快報個賞櫻的祕境給你看, ... 於 permio1.com -

#52.跳水、搗麻糬、山豬島,在金牌農村茶山部落當一個野孩子吧!

如果沒有特別安排,我根本不知道,嘉義除了阿里山、太平雲梯,還有像是嘉義阿里山的金牌農村及大埔鄉的和平社區這樣,可以讓都市裡的孩子深入體驗山林 ... 於 chubby.tw -

#53.深入部落體驗豐富獨特人文,大埔和平社區製琴音樂薰陶之旅 ...

這次深入嘉義阿里山最南端的金牌農村『茶山』部落,領略射箭、搗麻糬、一嚐原民風味餐,還有秘境瀑布冷泉漂浮、夜探步道天神取火等驚喜行程,及大埔鄉 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#54.茶山部落- 背包地圖

嘉義. Nunue舞團由茶山部落青年自組的「Nunue」舞團,跟著這些青年們在舞蹈中感受鄒族的熱情,跟著他們一起擺動 ... 文化體驗#5 茶山部落△阿里山旅遊-茶山部落。 於 www.backpackers.com.tw -

#55.深入嘉義阿里山鄉最南端茶山部落的涼亭文化 - 微笑台灣

嘉義 阿里山鄉最南端的茶山部落,由鄒族、布農族、漢人組成,透過涼亭交流、分享日常,部落居民的情感更加緊密。茶山豐富多彩,夏天賞螢、玩漂漂河、溯 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#56.嘉義阿里山部落慢遊,茶山涼亭節來了 - 民視新聞網

嘉義 縣長翁章梁表示,茶山是鄒族在阿里山鄉最南的村落,位於曾文溪源頭,是以鄒族、布農族、漢族融合的部落,因此擁有獨特的文化,家家門前的涼亭hufu ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#57.林業新聞- 延續森林的傳統名稱茶山部落為保安林命名

嘉義 縣阿里山鄉鄒族茶山部落舊名為「珈雅瑪瓦納(Ceayamavana)」,意思為「山腰上的平原」,林務局嘉義林區管理處與茶山部落於111年12月27日與部落族人 ... 於 www.forest.gov.tw -

#58.嘉義縣茶山國小少棒隊 - 台灣棒球維基館

嘉義 縣茶山國小少棒隊 · 1 球隊簡介 · 2 球隊隊史 · 3 各項比賽參賽名單. 3.1 國小棒球聯賽(硬式組); 3.2 國小棒球聯賽(軟式組); 3.3 嘉義縣縣長盃國民小學棒球錦標賽 · 4 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#59.嘉義《阿里山鄉最南的村落.茶山聚落》 - 輕旅行 - 蕃薯藤

茶山 位於曾文溪源頭,原名叫作珈雅瑪,意為「山腰上的平原」,茶山地理位置雖偏遠,但如果從高雄市那瑪夏區(舊三民鄉),或者嘉義縣大埔鄉上來,它卻 ... 於 travel.yam.com -

#60.嘉義|阿里山鄒遊南三村,原鄉兩日遊茶山、新美、山美交通

茶山 部落,位在曾文溪源頭的茶山,原名叫作珈雅瑪,而近年來,茶山以涼亭節hufu活動聞名,這裡有著鄒族、漢族、布農族三族和平共處,也是重要的轉運樞紐, ... 於 chyfun.com -

#61.嘉義縣阿里山鄉茶山社區發展協會+++ - 台灣社區通- 文化部

組織名稱:, 嘉義縣阿里山鄉茶山社區發展協會, 成立時間:, 1995-01-01. 負責人:, 方正華, 聯絡電話:, 05-2513307. 聯絡人:, 田佳玲, 傳真:, 05-2513282. 於 sixstar.moc.gov.tw -

#62.【嘉義這樣玩】珈雅瑪茶山部落,台灣最佳原住民部落體驗

茶山 部落活動行程 ... 「珈雅瑪部落」位於阿里山鄉最南端,緊鄰著曾文水庫一旁,沿著台三線崎嶇蜿蜒的山路而上,從市區抵達部落約莫兩小時,平均海拔約「450 ... 於 jatraveling.tw -

#63.嘉義茶山秘境嘉義景點美食吃起來珈雅瑪深度之旅 - YouTube

嘉義 阿里山鄉最南端的# 茶山 部落是特別的 嘉義 景點之一,微笑娃要帶大家到 嘉義 一日遊IN 茶山 部落,了解 茶山 部落為「鄒族、布農族、漢人」組成,在部落之 ... 於 www.youtube.com -

#64.嘉義珈雅瑪 - 壯遊體驗學習網

營運單位. 嘉義縣阿里山鄉茶山社區發展協會 ... 鄒族、布農族及漢族三族聚集在茶山部落裡。 ... 來到茶山一定要體驗由部落青年導覽員幽默風趣的部落巡禮! 於 youthtravel.tw -

#65.嘉義茶山(R42VJM)

Boulevard Berthier, Paris. 5 Boulevard Berthier 75017 Paris Lundi - jeudi : 10h / 17h. 嘉義茶山. 嘉義縣阿里山鄉茶山發展協會. 服務項目: 美食天地農特產品休閒 ... 於 maisonbosc.com -

#66.【交通資訊懶人包】如何去嘉義茶山|珈雅瑪部落!一篇搞懂 ...

這個十月初,凱南親自前往嘉義茶山部落|珈雅瑪部落體驗導覽行程過去幾年來過阿里山數次,倒是第一次要去茶山部落,光是交通就讓我傷透腦筋雖說同樣在 ... 於 blog.udn.com -

#67.嘉義茶山部落珈雅瑪瀑布:適合戲水、刺激跳水 - 一開始就不孤單-

悶壞的長假,注入一股清流,這是期待已久的小事報場勘行,是暑假唯一一次玩水,也是暑假最後一次小旅行,要往哪兒去呢?目的地是嘉義茶山部落珈雅瑪 ... 於 zoyo.tw -

#68.幸福阿里山1路 - 公路客運

1龍美 ; 3達娜伊谷 ; 4新美 ; 5茶山. 於 www.taiwanbus.tw -

#69.【嘉義阿里山】茶山部落:屯阿巴娜步道 - 林家小窩- 痞客邦

【嘉義阿里山】茶山部落:屯阿巴娜步道 ... 從台南過去,最近的路程就是經由嘉義大埔不過因為前兩天待在六龜,所以只能走甲仙往那瑪夏的路線過去 於 j51776.pixnet.net -

#70.【嘉義】跟著森鐵去旅行、鄒遊茶山部落、新港板頭窯文化之旅 ...

Day3. 茶山晨喚→茶山部落(生態步道+午餐)→嘉義檜意森活村→台北. 交通工具:巴士+ ... 於 www.ourtrails.com.tw -

#71.茶山好糖- 嘉義縣阿里山鄉雜糧產銷班第二班

茶山 好糖 ... 本網站使用您的Cookie於優化網站及您的購物經驗。繼續瀏覽網站即表示您同意本公司隱私權政策,您可至隱私權政策了解詳細資訊。 於 www.joo.com.tw -

#72.阿里山脈淨土上永續樂活美好家園 - 遠見雜誌

茶山 社區是嘉義縣阿里山山脈最南的村落,雖然地處偏遠,卻擁有得天獨厚的自然環境,即使曾歷經2009年莫拉克颱風肆虐,居民卻沒有因此放棄、展現韌性, ... 於 www.gvm.com.tw -

#73.第二屆金牌農村頒獎典禮!嘉義縣阿里山鄉茶山社區 - 中央社

嘉義 縣阿里山鄉茶山社區、新港鄉板頭社區分別榮獲金、銀牌殊榮. 發稿時間:2021/12/21 17:39:51. (中央社訊息服務20211221 17:39:51)行政院農業委員會主辦的「第二屆 ... 於 www.cna.com.tw -

#74.珈雅瑪|茶山部落深度一日旅部落巡禮文化體驗| 奧丁丁

都已經是非常基本也經典的嘉義阿里山旅遊行程,那這篇該來點不一樣的新玩法. 跟著阿辰深入阿里山鄉最南端的秘境-茶山村,地理位置較偏遠,但非常值得 ... 於 today.line.me -

#75.茶山部落攻略及週邊必遊景點推薦

茶山 位於曾文溪的源頭,在阿里山鄉的最南端。「茶山」在鄒族語中叫做「珈雅瑪」,意思是「山腰上的平原」。它是阿里山鄉九個地段中面積最大的地方,山地保留地非常 ... 於 go.liontravel.com -

#76.嘉義阿里山部落一日遊珈雅瑪茶山部落阿里山南端的三個 ...

茶山 是位於曾文溪的源頭,在阿里山鄉的最南端。「茶山」在鄒族語中叫做「珈雅瑪Ca ya ma va na」,意思是「山腰上的平原」;也是 ... 於 wawacold.com -

#77.茶山部落生態公園嘉義景點玩全台灣旅遊網

來到茶山部落生態公園一定要品嚐苦茶油、竹筒飯、愛玉、芋頭和百香瓜等農特產,以及品茗茶山上特有的有機茶葉,保證讓您回甘不已! 地址 阿里山鄉茶山村. 交通資訊. 1.中山 ... 於 okgo.tw -

#78.嘉義縣阿里山鄉找房查價第1站|5168實價登錄比價王

阿里山鄉茶山段191地號 1. 135 萬 -- 萬/ 坪. 總建坪 --坪 車位 -- 樓層 0樓. 房(室)廳衛 -- / -- / -- 屋齡 --年 地坪 15418.43坪. 111/03土地. 阿里山鄉茶山段198-2 ... 於 price.houseprice.tw -

#79.屯阿巴娜步道~竹林隧道&水火同源&瀑布一次全覽

茶山 部落在哪?? 就在往嘉義達娜伊谷再續行約30分鐘便會抵達茶山這個小部落雖然叫茶山~但這裡不產茶喔! 要買茶來茶山絕對沒有茶山是一個小小的部落遊客 ... 於 burner75819.pixnet.net -

#80.阿里山珈雅瑪部落公園(茶山社區) | Alishan - Facebook

射弓箭?還是想快樂解暑瀑布玩起來? 詳細內容歡迎私訊詢問 心動不如馬上行動! #嘉義縣 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#81.嘉縣茶山hufu涼亭節11/19登場民宿半年前就被預約一空

嘉義 縣阿里山鄉茶山部落每年盛事「茶山hufu涼亭節」本週末登場。(圖由嘉義縣政府提供). 2022/11/15 13:19. 〔記者王善嬿/嘉義報導〕嘉義縣「茶山hufu涼亭節」本 ... 於 news.ltn.com.tw -

#82.【亞比亞納民宿】阿里山茶山部落攻略:套裝行程費用、賞螢溯溪

位於阿里山海拔420~520公尺的「茶山」在鄒族語中叫做「珈雅瑪(cayamavana)」,珈雅瑪的意思是「山腰上的平原」,而茶山也是阿里山最大的平原喔! 茶山部落剛好位於一個 ... 於 www.traveldice.co -

#83.嘉義梅山太和茶山之旅-手作茶葉|樂享在地食材|雲霧中品茗

阿里山茶聞名國際,而位於嘉義梅山的太和社區,有著青山環抱,令人心曠神怡的山間風情,享受油車寮的手作茶葉&樂享在地食材&雲霧中品茗&漫遊茶山, ... 於 www.i-play.tw -

#84.茶山-珈雅瑪部落|旅遊 - 看見‧太陽

茶山 -珈雅瑪部落位於臺灣阿里山最南領地,是鄒、漢、布農三族融合共生的原鄉部落。很久以前居住在茶山村的「達古布亞努族」(是鄒族的姓氏)稱這裡「珈雅瑪發 ... 於 explorethesun.tw -

#85.保證責任嘉義縣茶山部落產業社區合作社 - 社會經濟入口網

保證責任嘉義縣茶山部落產業社區合作社 ... 茶山珈雅瑪部落是阿里山鄒族最南端的部落,位於曾文溪的源頭,擁有豐富的水資源,並且以三族群〈鄒、漢、布農〉文化融合而成的 ... 於 se.wda.gov.tw -

#86.茶山部落嘉義景點推薦阿里山鄉最南邊別具特色的涼亭文化 ...

茶山 部落位在嘉義129線道上,為阿里山鄉最南端之聚落,茶山在原名叫做「珈雅瑪」,代表山腰上平原之意,部落中約有四百多位居民,其中以鄒族人佔大多數。 於 i-fun-travel.com -

#87.走訪阿里山最南邊茶山部落!屯阿巴娜步道超好走「被封山腰 ...

「珈雅瑪」鄒語是山腰上的平原,因音同日語茶山而得名「茶山部落」。 ... 所以茶山並不種茶。其地理位置北接台三線的嘉義大埔,往南接布農族的高雄那瑪夏, ... 於 egoldenyears.com -

#88.嘉義抹茶山!二尖山步道(嘜走步道)10分鐘達陣 - 可人之家

台灣抺茶山最有名的就在宜蘭,是健走朋友最想挑戰步道之一,全長需約6小時時間,景色讓色大為驚嘆!但對於肉腳的可人當然是不可能去啦! 於 cmeyy.com -

#89.茶山hufu涼亭節 - 阿里山國家風景區

茶山 hufu涼亭節 ... 地址: 嘉義縣番路鄉 ... 茶山,鄒語為「cayamavana」,為三族融合之部落,部落居民中有鄒族、漢族與布農族,雖然生活文化不同,但卻透過分享, ... 於 www.ali-nsa.net -

#90.山腰上的平原-茶山部落!來品嚐最道地的鄒族美食~《珈雅瑪 ...

這天跟小幫手來到嘉義縣阿里山! 上次來阿里山已經是好幾年前上山賞櫻花的事情了,這次來到山腰上的平原-茶山部落! 身為吃貨的愛麗絲,當然是來品嚐 ... 於 aliceeat.com -

#91.嘉義茶山秘境嘉義景點美食吃起來珈雅瑪深度之旅| 阿里山景點x ...

0:00 開場: 嘉義高鐵站1:26 茶山部落到了4:45 搗麻糬開始7:51 射箭開始9:30 茶山部落的由來12:34 前往野溪16:32 片尾茶山部落大約有四百多位村民, ... 於 tw.tv.yahoo.com -

#92.茶山部落 - 有限責任嘉義縣阿里山原住民農林業生產合作社

深入嘉義阿里山鄉最南端茶山部落的涼亭文化,三個部族 茶山部落. 茶山部落由三個族群組成,來自達邦特富野的鄒族、高雄那瑪夏的布農以及大埔的漢人。 於 www.17ibulo.com.tw -

#93.【嘉義】茶山部落一日遊。走訪阿里山珈雅瑪|部落文化美食體驗

茶山 位於阿里山的最南端,從嘉義車站出發車程約1個半小時,隨著巴士駛入山中,我對這個部落感到好奇,搜尋資料才知道「珈雅瑪Cayamavana」在鄒族語中意為 ... 於 pengutravel.com -

#94.部落介紹 - 臺灣原住民族資訊資源網

從嘉義延台3線南下,經沄水、中崙、永興到台3線333公里處,往左可看到往茶山的標示 ... 茶山是阿里山鄒族最接近平地的部落,光復後陸續有漢人和布農族移入,目前村中 ... 於 www.tipp.org.tw -

#95.嘉義阿里山鄉 茶山『珈雅瑪』部落巡禮 - 阿賓的旅遊札記- 痞客邦

嘉義 阿里山鄉─茶山『珈雅瑪』部落巡禮 · 當流水匯合為一時就像似情侶們牽手瀑布底下見證一樣 · 但涼亭卻將近一百餘座形成獨特的茶山涼亭文化. 於 tungbin.pixnet.net -

#96.珈雅瑪茶山部落!屯阿巴娜步道登高望遠!趣味搗麻糬、吹鳥笛 ...

茶山 部落往北接台三線的嘉義大埔鄉,往南接布農族的高雄那瑪夏,往東則是接阿里山鄒族,這裡也是唯一有三種族群居住的阿里山部落,有鄒族、布農族及 ... 於 damon624.pixnet.net -

#97.[嘉義]大埔茶山部落屯阿巴娜步道.探水火同源.順訪沄水百年古隧道

由嘉義驅車由台3省道前往大埔茶山,越過分水嶺前由於地形因素,上升的暖空氣到半山腰經常造成氤氳的雲霧。途中有兩座原民風涼亭可暫停賞霧。 於 navyblue77.pixnet.net -

#98.【嘉義】茶山部落二日遊 - 上聯

2022秋季指標性旅展-TTE台北旅展(夏季旅展),於8/19-22台北世貿一館盛大展出,TTE台北旅展(夏季旅展)由台北市旅行商業同業公會主辦,各觀光局/縣市政府、旅行社、五星 ... 於 demo.top-link.com.tw -

#99.嘉義縣茶山部落之旅 - 晨瑄小資旅遊趣

嘉義 縣茶山部落之旅 · 我們同事有一位來自阿里山鄉茶山部落的鄒族姑娘,所以那年我們辦公室的自強活動,就來到這個位於阿里山鄉最南端的茶山村,體驗原汁 ... 於 swh6487sws6487.pixnet.net -

#100.茶山部落|嘉義阿里山景點,跟著原住民玩鳥笛、竹筒炮

想去嘉義阿里山玩點不一樣嗎?阿新要來推薦一下茶山部落,茶山部落位置有點偏僻,嘉義跟高雄交界處,路程真的遠,但卻值得去一次,來到這裡玩的是部落體驗,融入當地 ... 於 www.fun-life.com.tw