台北 數位藝術中心 實習的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦范毅舜寫的 公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇 10周年熱銷紀念版(精裝) 和范毅舜的 公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇 10周年熱銷紀念版(平裝)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

國立臺北藝術大學 文創產業國際藝術碩士學位學程 呂弘暉老師所指導 思伊娜的 管理的藝術:以台北數位中心的組織與管理的實習報告 (2012),提出台北 數位藝術中心 實習關鍵因素是什麼,來自於台北數位藝術中心、藝術管理、法約爾的十四項原則。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所碩士班 廖仁義所指導 黃鐘瑩的 台灣聲音藝術創作環境與展演資源之探討 (2010),提出因為有 聲音藝術的重點而找出了 台北 數位藝術中心 實習的解答。

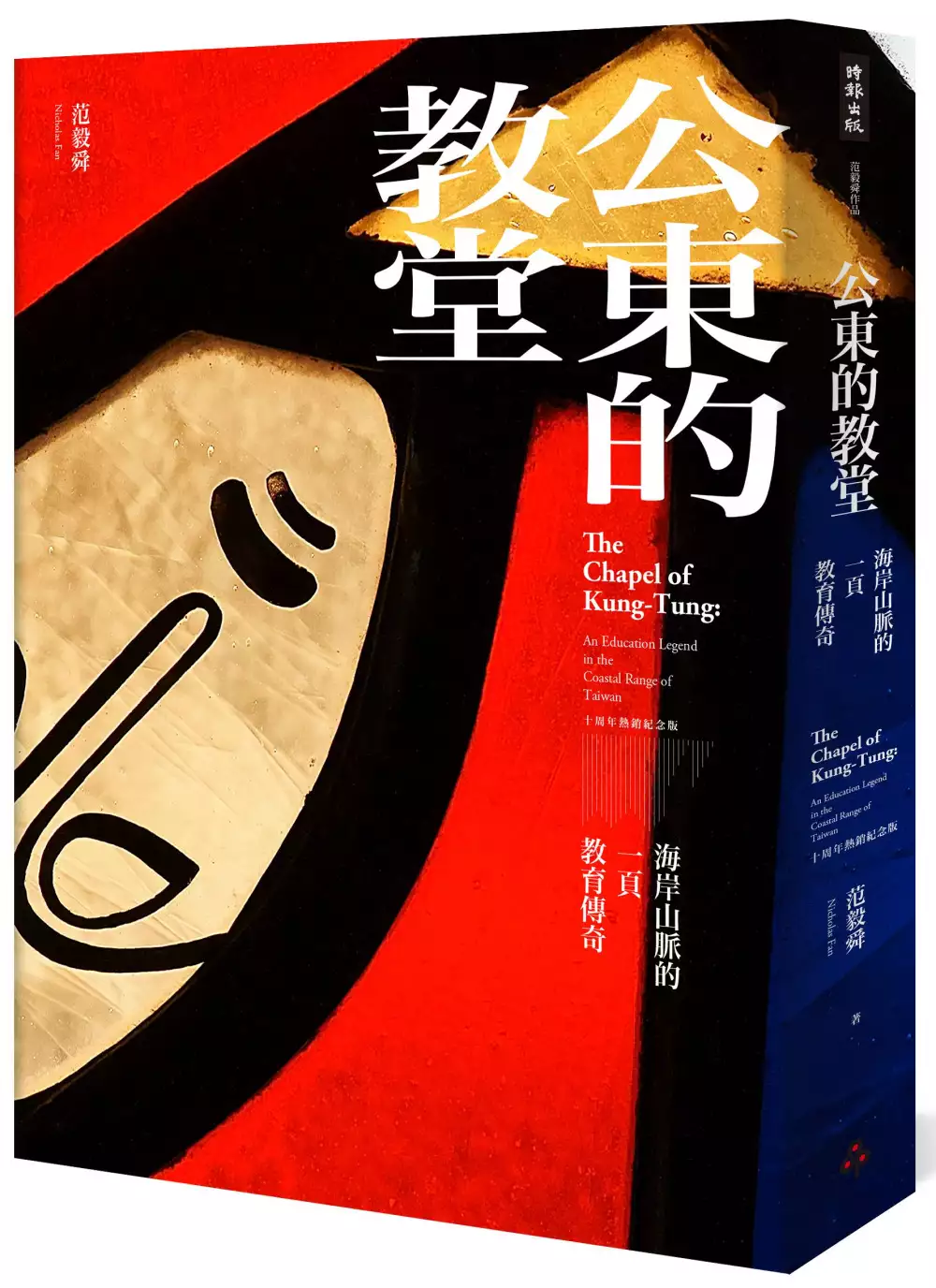

公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇 10周年熱銷紀念版(精裝)

為了解決台北 數位藝術中心 實習 的問題,作者范毅舜 這樣論述:

公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇 10周年熱銷紀念版 The Chapel of Kung-Tung: An Education Legend in the Coastal Range of Taiwan 范毅舜經典之作 10周年熱銷改版 是臺灣建築史上的傳奇, 也是教育史上的傳奇。 【2013年中時開卷年度好書獎獲獎】 【2013年金石堂年度十大影響力好書獲獎】 【2014年台北國際書展大獎入圍】 【2014年金鼎獎圖書設計獎獲獎】 一位來自異鄉的神父, 一群沒有血緣的外邦人, 一棟曾不為人知的殘破建築,

為臺灣保留了一段完整的時代記憶, 也見證了有關愛、教育、建築與藝術的生命故事。 或許有一天, 我們可以共同打造一條超越世俗眼界、 屬於自己的東海岸教堂之旅, 一條可以經驗在地人情、飽覽美景, 身心得到舒暢、心靈更得以提升與滋潤的朝聖之路! ——范毅舜 我們要如何為自己的生命意義?是累積更多的財富、權勢,還是更多的頭銜? 本書記錄了一群遠從瑞士飄洋過海來到臺灣偏遠東部的神父、修女們,為這塊土地奉獻一輩子的事蹟,其中又以錫質乎神父建立公東高工,引進學徒制,為技職教育創造傳奇,其影響更為深遠。 隨著這些人逐漸故去,這一頁快成傳奇甚至傳說的歷史,

在價值觀混沌的現在,若能藉著這棟在東海岸已矗立一甲子歲月的教堂保留下來, 不但能讓我們遙想那代修道人的胸襟與風範, 更能為此刻的臺灣找到前進的方向與勇氣。 名人推薦語 學建築的兒子曾經奔波於花東縱谷,記錄沿線的教堂,所以有了些輪廓。秋末,去了一趟臺東,在省十一道沿途欣賞姿態不一的教堂,與友人談著這事,他說我應該去瞧瞧公東的教堂,他沒多說理由,只說值得。得讀毅舜的細論妙文,我全然理得他的感動震懾和醉心美感。──王浩一.作家 「公東教堂」的基督是那麼的原始、抽象,卻又如此的現代及前衛;祂超越種族,不但是信望愛的化身,更代表了基督為世人受難、贖罪後的復活與喜悅。 請以

謙卑、感恩、順從、敬仰的朝聖心情來觀賞公東教堂;靜默地爬上樓梯、進入教堂後,不需急著拍照,請先默默地坐在角落、靜心冥想,並細細回味作者范毅舜在本書中動人真誠的文采。 您不但會看到「光影」的對話、「色彩」的萬千,更能感受「空間」對人的靈性啟發,及體悟到「時間」才是篩選鑽石與玻璃的最終手法。 這時,不禁又想起本書作者范毅舜先生最在意的:「如何在我們的生命裡,發揮這群修道人當年的精神。」──朱平.肯夢創辦人、新臺東人、生意人、悅日人、漣漪人 對於夢想,用嘴巴說說很容易,但是願為它投入生命般的代價,就很困難了。行有餘力地去實踐理想也不難,但是當面對巨大壓力仍能堅持到底,就難能可貴了!在臺

灣的後山,這個幾乎被人遺忘的地方,有一群人為了來自內心深處的信念,以源自生命的熱情在努力著。因為他們,讓我們相信世界依舊美好。──李偉文.牙醫師、作家 《公東的教堂》之內容有我走過的歲月,個人就是在康樂培質院(專收東商、東農學生)裡接受過神父的身教、言教。也曾陪神父在鹿野鄉和平村天主堂傳教,度過了一個漫長的暑假。神父一度欲安排我到瑞士,學成歸國後再回公東當校長。看樣子我這一生可能無法滿足神父的願望了,但能成為公東之友,也已心滿意足。──李復興.教廷爵士、風雅頌文藝基金會董事長 一九六○年由天主教白冷會錫質平神父創校的公東高工,與由傅義修士引領設計的天主堂系列建築,向我們顯現出他們對

教育、建築與信仰的堅持,以及作為專業者的認真與執著態度。而他們長年不懈對臺灣的付出精神,更是值得我們最誠摯的感謝與致意。──阮慶岳.建築師、小說家 有次跟小五在臺南老街閒逛,他突然停下來說:這是拍照的好主題。看來不過尋常之處,小五卻有其獨特眼光。而讀《公東的教堂》數度掩卷,讓我重新檢視自己、質問自己:我給學生的能稱做是教育嗎?──進入教堂時讓人懺悔且省思;本書亦是。──何興中.臺南一中物理教師 想要完整而優美地講述這樣一個關於信仰和愛的故事,必須有一支文學家的筆,一雙攝影家的眼,以及一顆修行者的心。展讀本書,有如見證奇蹟。───吳繼文.小說家 一九六六年在公東高工三年的洗禮,

影響深遠,畢生以身為公東校友為榮。一九九七年七月,與兩位公東年輕人到錫神父故鄉瑞士St. Gallen參加國際技能競賽,遭遇困難,當日在夢裡與錫神父交會,隔天,兩位年輕人竟分別獲得金牌獎。感念錫神父無私的愛與奉獻,真誠推薦《公東的教堂》。──侯世光.中國科技大學室內設計系教授 白冷外方傳教會的神父們,隨著一九五三年錫質平神父的到來開始,神父們將後半生的歲月奉獻給偏遠的臺東,融入當地,創辦公東高工,這群來自異鄉的神父們在臺灣撒下愛的種籽,突破語言的障礙,其大愛無私的服務精神感動你我。作者以建築攝影的角度,深入報導並記錄下來這些歷史照片,值得閱讀。在臺灣有許多這樣來自異鄉的人,在臺灣這塊土

地上展現大愛,如馬階、羅慧夫等在醫療領域,為臺灣做出許多的貢獻,值得我們敬佩!──施振榮.宏碁集團創辦人、智融文教基金會董事長 我是白冷會神父付洗的,本書裡大部分的老神父我都熟悉。一九八六年我親訪白冷會瑞士茵夢湖畔的總會院,拜望埋在那裡的老神父們。他們創立的公東高工,在我看來,是臺灣唯一曾體現技職教育精神的學校,是白冷會獻給臺東那些偏遠、平凡且貧窮的孩子們的禮物。──孫大川.臺灣文學研究所兼任副教授 閱讀著《公東的教堂》一書,內心隨著作者范毅舜細膩的文字與精采的影像跌宕起伏,思緒也未曾止歇。那不只是一棟建築的歷史,也不只是一篇感動人心的故事,那是一個價值的撞擊,那更是一個靈魂救贖的

契機。時空的穿越,撞擊著內心,關於存在、關於美感,也關於活著。我們究竟在乎什麼?又丟失了什麼?心裡頭不斷地反思著,公東教堂的光影悄悄地照進了心坎,那一刻宛如佇立在錫神父門扉之前,聽見了他的叮嚀:「現在是我們的寶藏。」頻頻頷首,是感動,也是為了掩飾眼角不斷滲出的淚水。那一刻稍稍體悟到內心關於柔軟也關於堅硬的質地。難以言喻的感謝在嘴角上揚的剎那,彷彿一切都以具足,心,暖暖的。──陳立倫.高雄中學專任輔導教師 一粒麥子不落在地裡死了,仍舊是一粒;若是死了,就結出許多籽粒來(約12:24)。書中的主角們雖然處於人生的黃金期,也受到大家的歡迎,但寧可像一粒麥子,落在地裡死了,好為著真理與生命結出許

多籽粒來。看山水看公東看著生命的聽說讀寫,喜悅滿懷。有幸能先與本書相知相惜,感恩!──張添唐.臺南一中校長 《海岸山脈的瑞士人》是臺灣二○○八年出版的最好的一本書,也是感人至深的一本書。作者范毅舜在書中記載白冷會修士對臺灣的愛,與對臺東的奉獻。甚至以埋骨東海岸來認同臺灣土地。《公東的教堂》是范毅舜在二○一三年繼續的寫作,這一本書敘述了白冷會修士設立「公東高工」,引進瑞士技職制度教育後山子弟的故事。 值得提的佐證是,在二○一二年國際發明展中,公東高工有優異的表現。總計在義大利、莫斯科、馬來西亞的國際發明展,拿下六金五銀六銅的傲人成績。 「公東教堂」是四層樓的清水模建築,簡潔靈逸的建

築韻味領先時代潮流達三十年,教堂設置在頂層,其餘樓層為高工學生的實習教室與宿舍。這棟建築投射著基督的愛,與修士的苦心經營,建築背後有許多細膩故事,且聽半生沉浸西洋美術、建築、攝影的作者范毅舜娓娓道來……──童子賢,和碩聯合科技股份有限公司董事長 感念錫神父對公東高工無私無悔的大愛,讓一群又一群出身在貧瘠地區的小孩,得以有機會靠著傲人的技能,達成人生的夢想。公東高工的聖堂,有我年少輕狂的回憶,也是我對錫神父永遠的記憶,更是讓世人得以緬懷這位海岸山脈的瑞士人最美的一頁!──黃秋永.毅嘉科技董事長 每當閱讀《公東的教堂》時,心中便一陣哽咽而熱淚奪眶而出,對錫神父的感念一股腦地填塞於我的思

緒中。當年以第一志願考入公東木工科,只求學習一技之長,往後有機會改善家境,因畢業被留校當導工,至今投入木工教育已三十一年了,我親身體驗及見證了此種教育的能量,更以此種教育方式培育了更多優秀的產業技術人員。──黃俊傑.屏科大木材科學與設計系副教授、臺南家具產業博物館兩岸魯班學堂堂長 公東高工影響我一生。由於白冷會的栽培,在瑞士、德國學習木工技術與技術教育。為發揚白冷會修道人無私奉獻與愛的精神,退休後繼續在原鄉傳授木工技藝,協助就業,改善生活。這本書是每一個教育工作者應該閱讀的書。──黃清泰.公東高工校長(任期一九六五~一九六九) 閱讀《公東的教堂》這本書,彷彿走過了時光隧道,特別對我

這個在臺東成長的孩子,不但親身體驗過錫神父的愛心引導,也經驗過公東高工建設的過程。腦海中呈現的是當年聳立在空曠稻田中,公東高工唯一的教堂兼教室的建築,卻不知道那是一棟多麼令人讚賞的特殊藝術創作。這本傳記式的著作令我感動。──歐晉德.天主教善牧基金會董事長 這是一本很具人文思想的好書,非常值得從事教育工作者一讀,是從事職能教育者,更是教育界官員必讀的書。作者也讓我們看到建築設計,不僅是在講究藝術的美,更是從建築設計中看到心靈生命的活力。看這本書,會讓我們重新來思考生命的意義是什麼?我們究竟要留下來什麼生命遺產給下一代?──盧俊義.臺灣長老教會退休牧師、民視「臺灣學堂—這些人 這些事」主講者

這本書所記錄的歲月,正是我求學、開始擔任公職的年代,當時臺灣的環境雖然艱困,但是透過教育,每個人都可以改變現狀。地處偏遠的公東高工正是最佳的教育典範,不僅幫助臺東的孩子脫離貧窮,這些孩子更打造臺灣成為家具王國,而這一切的源頭,竟是一群來自瑞士的傳道人無私的愛與奉獻,他們的故事,穿透人心。我推薦大家閱讀這本書,感動之餘,可以讓我們省思自己,生出力量,找到再出發的勇氣。──蕭萬長.前副總統 錫神父和公東的故事是說不清也說不完的。《公東的教堂》這本書深刻描繪六十年前來臺東的錫神父,開始了白冷會「與臺東近半世紀的深情交會」的故事。珍藏這本書,將讓你「與錫神父永遠的深情交會」。──簡安祥.

建築師、公東高工校長(任期一九八○~一九八七年) 一塊巧克力、一座教堂……一群來自歐洲白冷會的瑞士人,選擇臺灣的東海岸做為他們的「家」。當年他們在給母親的信上寫著:「想念著家鄉的巧克力配咖啡,但教會經費短缺……」在艱困中這群人依然在此建教堂、醫院、啟智中心、甚至辦學——公東高工,留給東部的臺灣無限的可能。 創辦人錫質平神父以歐式學徒教育造福無數的東部學子。他的身教、言教,深深影響每一位與之共事的人。今日讀此書,內心仍深受感動與衝擊……謹此推薦。──簡靜惠.洪建全教育文化基金會董事長 這是一位攝影師對臺灣一九六○年代重要的現代建築之一「公東高工」最專注的凝視,與最接近宗教的情境感

知。范毅舜以攝影機和文字來面對物質卻審視精神,讓我們在五十年後的今日仍能回望這個偉大的建築沒有改變、沒有退讓,繼續站在這個時代等著我們。──龔書章.交通大學建築研究所專任教授

台北 數位藝術中心 實習進入發燒排行的影片

主持人: 李基銘

實習主持人: 何佳芸、 高玉霖(國防大學新聞系學生)

本集主題: #陶藝創作展 陳妍臻 (Yan-Jhen Chen)專訪

細微末節間的重複現象

創作者陳妍臻來自苗栗,幼時於鄉間田野中成長,她的兒時記憶中,沿著家門口出來即面對著緩緩的山坡,另一邊則盡覽著廣大遼闊的稻田。尚未搬到那喧鬧的台北前,她的生活被大自然的環境所環繞著,無論是下課時撿取松果,在經常有昆蟲出沒的遊樂器材區玩耍、去學校後山探險、幫忙家裡農務等。

每逢週末假日,陳妍臻與姐姐們常花約3個鐘頭的路程,到十公里遠的外公家遊玩,從田野小徑直到水泥砌成的道路,常一路望著天空唱歌、聊天,閱覽大自然的景色,因而養成這不經意時顯現的習慣:她的目光總會不自覺得,找尋週遭自然環境間的細微變化。

陳妍臻就讀高職時,主修數位媒體動畫,當時因緣際會下進入了畫室,而開始了純藝術的學習。這也是她第一次接觸陶藝的地方,因為在畫室裡度過了一段愉快的日子,日後進入大學時,便更加對陶藝及雕塑有著濃厚的興趣。大學期間的創作主題,陳妍臻皆以自己為中心發展,來感受家人、朋友及外在,給予她內心的想法,作為起初創作的養份。直到升上研究所後,她漸漸從過往的創作脈絡裡,挖掘到自己潛意識裡一直關注的題材。

喜歡攝影的陳妍臻,以拍照的方式將生活中美好的事物捕捉起來,將鏡頭作為她的眼睛,把雙眼所看到的事物紀錄下來。但對於當下所產生的心情與情感,往往難以呈現在一個畫面中,內心的想像更是無法用影像的方式保存。創作,能夠使她心中所有想像具體化呈現,而陶瓷這媒材擁有可保存千年的特性,讓一瞬即逝的風景、甚至是記憶的消退,不會再因為時間而消逝。

親手捏塑的真實感 豐盈了自己

陶土是陳妍臻人生轉折的初始點,代表著新生。初次接觸陶藝時,她感受到這媒材竟充滿了能量,無論是土本身的韌性,或是她本身的力量,在施做的過程的捏塑、堆砌、刮土的動作,都讓她在其中感受到真實的自我。每一次的創作都代表著對自己新的認識,也包含著生活中所帶給陳妍臻的感動、體悟,還有挑戰。

「我不喜歡重複,而我的生活和創作中卻充滿了重複性。」陳妍臻每日從住家到學校之間往返的日常生活,就像是卓別林在《摩登時代 》中飾演的角色般,重複又乏味。即使不是在創作,她也常常輪播著同一首歌、同一齣電視劇,就像上了癮般的,即便她聽過、看過無數遍,還是得要撥放著甚麼,才能夠使她的內心感到安定,常常因為循環多次培養了慣性,如果一天沒有聽、沒有看,便會覺得渾身不自在。

她跟重複不斷糾結著,於是她便開始從看似充滿重複性的生活裡,尋求微小的差異性。就如同安迪‧沃荷的《康寶濃湯罐頭》,是生活中常見的罐頭食品,也是經常在電視廣告中、大賣場出現的大眾商品,即便看似重複,其實仔細地檢視,當中必然發現有些微的差異。

習以為常的事情 未必如此

陳妍臻的創作動機,來自於某次與父親一起除草時的事件,當中對一種植物所產生的好奇,使她開始注意到:原來習以為常的自然生態象,都是以人為的角度,將它合理、想像化了,察覺了現實上與想像中的差異,當下的打擊也觸動了她,終於明瞭到自然之於她的意義。

當時她在山谷間看到許多樹木被藤蔓覆蓋著,好似自然編織而成的綠色地毯般,便慣性的將大自然的「美景」視為理所當然。陳妍臻描述了當下的情景,那時父親教她如何將野櫻花樹上的爬藤植物除去,她才驚覺一棵樹長得再好,若只要被爬藤植物纏住,爬藤植物會為了生存攀爬至樹木的頂端,包覆並阻礙樹木的生長,使樹木被攔腰折斷、或是見不到太陽慢慢枯死,無法長久存活。原來這爬藤植物名為「小花蔓澤蘭」,導致其它植物難以生存,影響了自然的生態。

關注日常生活的細微處

在我們的生活週遭,有許多細微渺小的自然生態,也許大家都曾和陳妍臻一樣,不自覺地用人為的慣性將自然的視覺表象加以合理化,將自然美景當作為生活娛樂的一部分,而遺忘其存在的根本價值與意義。陳妍臻也希望透過她的作品,能使觀者重新認識生活當中,對生態、對人們而言,最重要的小事。

陳妍臻簡歷:

清華大學 藝術與設計學系-藝術教育研究所 (碩三)

長榮大學 美術系-立體組 畢業

復興商工 美工科-電腦繪圖組 畢業

管理的藝術:以台北數位中心的組織與管理的實習報告

為了解決台北 數位藝術中心 實習 的問題,作者思伊娜 這樣論述:

抽象該報告詳細介紹了我的經驗,作為一個實習生在台北數位藝術中心(DAC),並使用我的觀察和參與管理的DAC來形容。我已經劃分的文件分為兩部分:第一部分介紹了什麼是我想在DAC工作的期望和理由的DAC和狀態。第二部分給出了一個簡短的背景,先進的管理和理論,並用這些理論來描述管理的DAC。

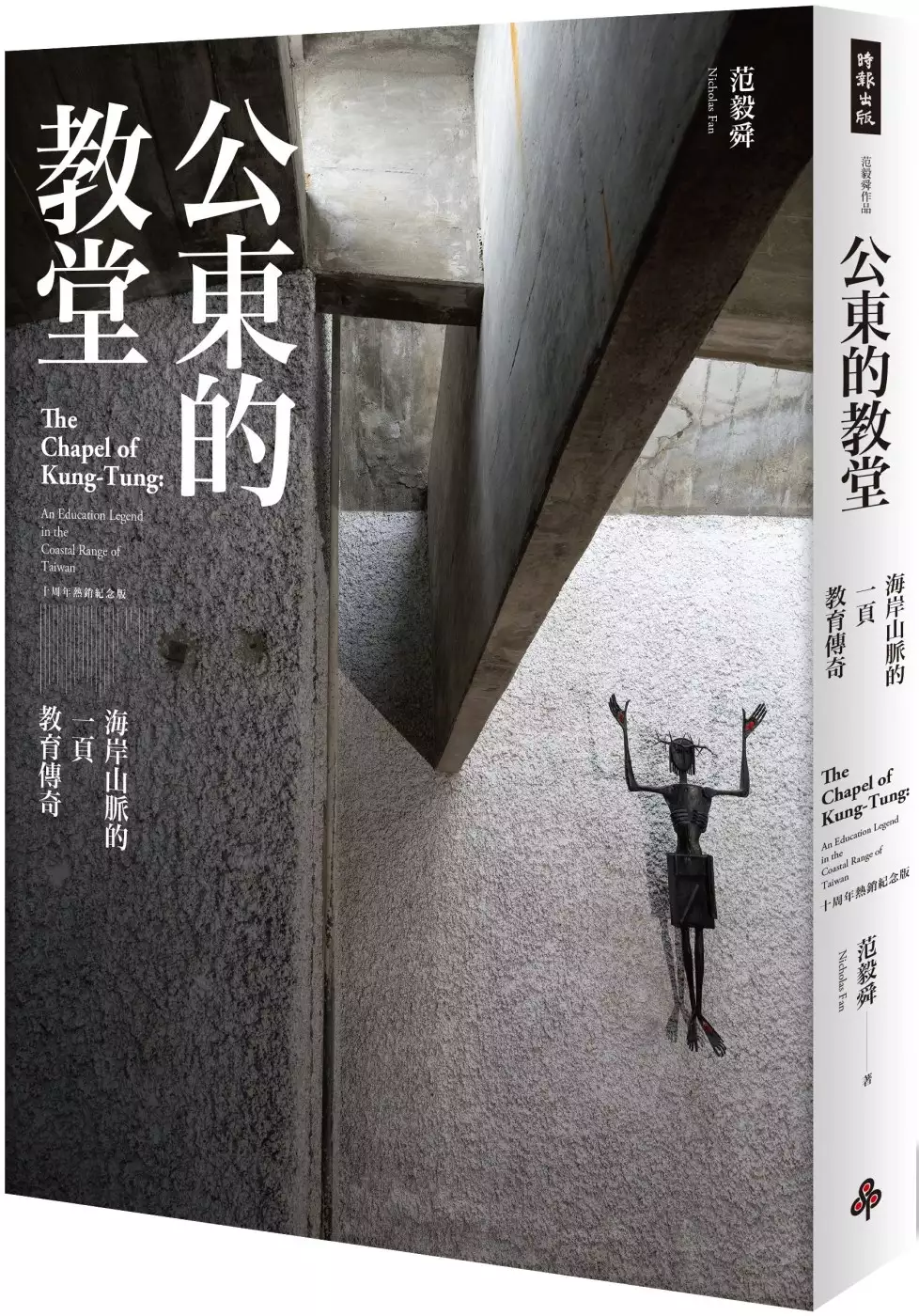

公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇 10周年熱銷紀念版(平裝)

為了解決台北 數位藝術中心 實習 的問題,作者范毅舜 這樣論述:

公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇 10周年熱銷紀念版 The Chapel of Kung-Tung: An Education Legend in the Coastal Range of Taiwan 范毅舜經典之作 10周年熱銷改版 是臺灣建築史上的傳奇, 也是教育史上的傳奇。 【2013年中時開卷年度好書獎獲獎】 【2013年金石堂年度十大影響力好書獲獎】 【2014年台北國際書展大獎入圍】 【2014年金鼎獎圖書設計獎獲獎】 一位來自異鄉的神父, 一群沒有血緣的外邦人, 一棟曾不為人知的殘破建築,

為臺灣保留了一段完整的時代記憶, 也見證了有關愛、教育、建築與藝術的生命故事。 或許有一天, 我們可以共同打造一條超越世俗眼界、 屬於自己的東海岸教堂之旅, 一條可以經驗在地人情、飽覽美景, 身心得到舒暢、心靈更得以提升與滋潤的朝聖之路! ——范毅舜 我們要如何為自己的生命意義?是累積更多的財富、權勢,還是更多的頭銜? 本書記錄了一群遠從瑞士飄洋過海來到臺灣偏遠東部的神父、修女們,為這塊土地奉獻一輩子的事蹟,其中又以錫質乎神父建立公東高工,引進學徒制,為技職教育創造傳奇,其影響更為深遠。 隨著這些人逐漸故去,這一頁快成傳奇甚至傳說的歷史,

在價值觀混沌的現在,若能藉著這棟在東海岸已矗立一甲子歲月的教堂保留下來, 不但能讓我們遙想那代修道人的胸襟與風範, 更能為此刻的臺灣找到前進的方向與勇氣。 名人推薦 學建築的兒子曾經奔波於花東縱谷,記錄沿線的教堂,所以有了些輪廓。秋末,去了一趟臺東,在省十一道沿途欣賞姿態不一的教堂,與友人談著這事,他說我應該去瞧瞧公東的教堂,他沒多說理由,只說值得。得讀毅舜的細論妙文,我全然理得他的感動震懾和醉心美感。──王浩一.作家 「公東教堂」的基督是那麼的原始、抽象,卻又如此的現代及前衛;祂超越種族,不但是信望愛的化身,更代表了基督為世人受難、贖罪後的復活與喜悅。 請以謙

卑、感恩、順從、敬仰的朝聖心情來觀賞公東教堂;靜默地爬上樓梯、進入教堂後,不需急著拍照,請先默默地坐在角落、靜心冥想,並細細回味作者范毅舜在本書中動人真誠的文采。 您不但會看到「光影」的對話、「色彩」的萬千,更能感受「空間」對人的靈性啟發,及體悟到「時間」才是篩選鑽石與玻璃的最終手法。 這時,不禁又想起本書作者范毅舜先生最在意的:「如何在我們的生命裡,發揮這群修道人當年的精神。」──朱平.肯夢創辦人、新臺東人、生意人、悅日人、漣漪人 對於夢想,用嘴巴說說很容易,但是願為它投入生命般的代價,就很困難了。行有餘力地去實踐理想也不難,但是當面對巨大壓力仍能堅持到底,就難能可貴了!在臺灣

的後山,這個幾乎被人遺忘的地方,有一群人為了來自內心深處的信念,以源自生命的熱情在努力著。因為他們,讓我們相信世界依舊美好。──李偉文.牙醫師、作家 《公東的教堂》之內容有我走過的歲月,個人就是在康樂培質院(專收東商、東農學生)裡接受過神父的身教、言教。也曾陪神父在鹿野鄉和平村天主堂傳教,度過了一個漫長的暑假。神父一度欲安排我到瑞士,學成歸國後再回公東當校長。看樣子我這一生可能無法滿足神父的願望了,但能成為公東之友,也已心滿意足。──李復興.教廷爵士、風雅頌文藝基金會董事長 一九六○年由天主教白冷會錫質平神父創校的公東高工,與由傅義修士引領設計的天主堂系列建築,向我們顯現出他們對教

育、建築與信仰的堅持,以及作為專業者的認真與執著態度。而他們長年不懈對臺灣的付出精神,更是值得我們最誠摯的感謝與致意。──阮慶岳.建築師、小說家 有次跟小五在臺南老街閒逛,他突然停下來說:這是拍照的好主題。看來不過尋常之處,小五卻有其獨特眼光。而讀《公東的教堂》數度掩卷,讓我重新檢視自己、質問自己:我給學生的能稱做是教育嗎?──進入教堂時讓人懺悔且省思;本書亦是。──何興中.臺南一中物理教師 想要完整而優美地講述這樣一個關於信仰和愛的故事,必須有一支文學家的筆,一雙攝影家的眼,以及一顆修行者的心。展讀本書,有如見證奇蹟。───吳繼文.小說家 一九六六年在公東高工三年的洗禮,影

響深遠,畢生以身為公東校友為榮。一九九七年七月,與兩位公東年輕人到錫神父故鄉瑞士St. Gallen參加國際技能競賽,遭遇困難,當日在夢裡與錫神父交會,隔天,兩位年輕人竟分別獲得金牌獎。感念錫神父無私的愛與奉獻,真誠推薦《公東的教堂》。──侯世光.中國科技大學室內設計系教授 白冷外方傳教會的神父們,隨著一九五三年錫質平神父的到來開始,神父們將後半生的歲月奉獻給偏遠的臺東,融入當地,創辦公東高工,這群來自異鄉的神父們在臺灣撒下愛的種籽,突破語言的障礙,其大愛無私的服務精神感動你我。作者以建築攝影的角度,深入報導並記錄下來這些歷史照片,值得閱讀。在臺灣有許多這樣來自異鄉的人,在臺灣這塊土地

上展現大愛,如馬階、羅慧夫等在醫療領域,為臺灣做出許多的貢獻,值得我們敬佩!──施振榮.宏碁集團創辦人、智融文教基金會董事長 我是白冷會神父付洗的,本書裡大部分的老神父我都熟悉。一九八六年我親訪白冷會瑞士茵夢湖畔的總會院,拜望埋在那裡的老神父們。他們創立的公東高工,在我看來,是臺灣唯一曾體現技職教育精神的學校,是白冷會獻給臺東那些偏遠、平凡且貧窮的孩子們的禮物。──孫大川.臺灣文學研究所兼任副教授 閱讀著《公東的教堂》一書,內心隨著作者范毅舜細膩的文字與精采的影像跌宕起伏,思緒也未曾止歇。那不只是一棟建築的歷史,也不只是一篇感動人心的故事,那是一個價值的撞擊,那更是一個靈魂救贖的契

機。時空的穿越,撞擊著內心,關於存在、關於美感,也關於活著。我們究竟在乎什麼?又丟失了什麼?心裡頭不斷地反思著,公東教堂的光影悄悄地照進了心坎,那一刻宛如佇立在錫神父門扉之前,聽見了他的叮嚀:「現在是我們的寶藏。」頻頻頷首,是感動,也是為了掩飾眼角不斷滲出的淚水。那一刻稍稍體悟到內心關於柔軟也關於堅硬的質地。難以言喻的感謝在嘴角上揚的剎那,彷彿一切都以具足,心,暖暖的。──陳立倫.高雄中學專任輔導教師 一粒麥子不落在地裡死了,仍舊是一粒;若是死了,就結出許多籽粒來(約12:24)。書中的主角們雖然處於人生的黃金期,也受到大家的歡迎,但寧可像一粒麥子,落在地裡死了,好為著真理與生命結出許多

籽粒來。看山水看公東看著生命的聽說讀寫,喜悅滿懷。有幸能先與本書相知相惜,感恩!──張添唐.臺南一中校長 《海岸山脈的瑞士人》是臺灣二○○八年出版的最好的一本書,也是感人至深的一本書。作者范毅舜在書中記載白冷會修士對臺灣的愛,與對臺東的奉獻。甚至以埋骨東海岸來認同臺灣土地。《公東的教堂》是范毅舜在二○一三年繼續的寫作,這一本書敘述了白冷會修士設立「公東高工」,引進瑞士技職制度教育後山子弟的故事。 值得提的佐證是,在二○一二年國際發明展中,公東高工有優異的表現。總計在義大利、莫斯科、馬來西亞的國際發明展,拿下六金五銀六銅的傲人成績。 「公東教堂」是四層樓的清水模建築,簡潔靈逸的建築

韻味領先時代潮流達三十年,教堂設置在頂層,其餘樓層為高工學生的實習教室與宿舍。這棟建築投射著基督的愛,與修士的苦心經營,建築背後有許多細膩故事,且聽半生沉浸西洋美術、建築、攝影的作者范毅舜娓娓道來……──童子賢,和碩聯合科技股份有限公司董事長 感念錫神父對公東高工無私無悔的大愛,讓一群又一群出身在貧瘠地區的小孩,得以有機會靠著傲人的技能,達成人生的夢想。公東高工的聖堂,有我年少輕狂的回憶,也是我對錫神父永遠的記憶,更是讓世人得以緬懷這位海岸山脈的瑞士人最美的一頁!──黃秋永.毅嘉科技董事長 每當閱讀《公東的教堂》時,心中便一陣哽咽而熱淚奪眶而出,對錫神父的感念一股腦地填塞於我的思緒

中。當年以第一志願考入公東木工科,只求學習一技之長,往後有機會改善家境,因畢業被留校當導工,至今投入木工教育已三十一年了,我親身體驗及見證了此種教育的能量,更以此種教育方式培育了更多優秀的產業技術人員。──黃俊傑.屏科大木材科學與設計系副教授、臺南家具產業博物館兩岸魯班學堂堂長 公東高工影響我一生。由於白冷會的栽培,在瑞士、德國學習木工技術與技術教育。為發揚白冷會修道人無私奉獻與愛的精神,退休後繼續在原鄉傳授木工技藝,協助就業,改善生活。這本書是每一個教育工作者應該閱讀的書。──黃清泰.公東高工校長(任期一九六五~一九六九) 閱讀《公東的教堂》這本書,彷彿走過了時光隧道,特別對我這

個在臺東成長的孩子,不但親身體驗過錫神父的愛心引導,也經驗過公東高工建設的過程。腦海中呈現的是當年聳立在空曠稻田中,公東高工唯一的教堂兼教室的建築,卻不知道那是一棟多麼令人讚賞的特殊藝術創作。這本傳記式的著作令我感動。──歐晉德.天主教善牧基金會董事長 這是一本很具人文思想的好書,非常值得從事教育工作者一讀,是從事職能教育者,更是教育界官員必讀的書。作者也讓我們看到建築設計,不僅是在講究藝術的美,更是從建築設計中看到心靈生命的活力。看這本書,會讓我們重新來思考生命的意義是什麼?我們究竟要留下來什麼生命遺產給下一代?──盧俊義.臺灣長老教會退休牧師、民視「臺灣學堂—這些人 這些事」主講者

這本書所記錄的歲月,正是我求學、開始擔任公職的年代,當時臺灣的環境雖然艱困,但是透過教育,每個人都可以改變現狀。地處偏遠的公東高工正是最佳的教育典範,不僅幫助臺東的孩子脫離貧窮,這些孩子更打造臺灣成為家具王國,而這一切的源頭,竟是一群來自瑞士的傳道人無私的愛與奉獻,他們的故事,穿透人心。我推薦大家閱讀這本書,感動之餘,可以讓我們省思自己,生出力量,找到再出發的勇氣。──蕭萬長.前副總統 錫神父和公東的故事是說不清也說不完的。《公東的教堂》這本書深刻描繪六十年前來臺東的錫神父,開始了白冷會「與臺東近半世紀的深情交會」的故事。珍藏這本書,將讓你「與錫神父永遠的深情交會」。──簡安祥.建

築師、公東高工校長(任期一九八○~一九八七年) 一塊巧克力、一座教堂……一群來自歐洲白冷會的瑞士人,選擇臺灣的東海岸做為他們的「家」。當年他們在給母親的信上寫著:「想念著家鄉的巧克力配咖啡,但教會經費短缺……」在艱困中這群人依然在此建教堂、醫院、啟智中心、甚至辦學——公東高工,留給東部的臺灣無限的可能。 創辦人錫質平神父以歐式學徒教育造福無數的東部學子。他的身教、言教,深深影響每一位與之共事的人。今日讀此書,內心仍深受感動與衝擊……謹此推薦。──簡靜惠.洪建全教育文化基金會董事長 這是一位攝影師對臺灣一九六○年代重要的現代建築之一「公東高工」最專注的凝視,與最接近宗教的情境感知

。范毅舜以攝影機和文字來面對物質卻審視精神,讓我們在五十年後的今日仍能回望這個偉大的建築沒有改變、沒有退讓,繼續站在這個時代等著我們。──龔書章.交通大學建築研究所專任教授

台灣聲音藝術創作環境與展演資源之探討

為了解決台北 數位藝術中心 實習 的問題,作者黃鐘瑩 這樣論述:

臺灣聲音藝術的發展至今近20年,自科技藝術開始成為當代藝術的主流趨勢後,聲音藝術作品也開始受邀參與藝廊或美術館所策辦之展覽。我們需對這樣的現象隨提出的疑問是;聲音藝術如何被聽見、被看見於以展示視覺藝術為主的美術館裏?受限於聲音的物理特性,就空間性或規劃上,聲音藝術作品勢必需以更精緻細微的手法,思考作品(主體)與空間(客體)的對話關係。就聲音藝術原本的內涵與精神而言,其實還有著反叛宣言式的行動意涵在其中。對於藝廊或美術館等視覺藝術範疇來說,聲音進入除了視覺藝術不僅挑戰長久以來所仰賴的視覺藝術訓練思維,也考驗著對空間特性與展品規劃與執行能力,需進行另一種觀點的思考與論述。而聲音表演也更因橫跨表演

藝術裡的戲劇、舞蹈與音樂等元素,使其相關討論與定義也更形困難與混雜。本研究試圖從50年代西方思潮進入台灣後所帶起一連串自追逐西方文化之現代化、60年代前衛精神、70年代鄉土自主意識反撲、80年代解嚴後個人意識高漲之社會背景、至二十一世紀網路革命之時代脈絡,去窺探、進一步整理聲音藝術在台灣之發展樣貌;發覺台灣聲音藝術可從視覺藝術與音樂藝術等兩大脈絡切入觀點去對照;視覺藝術脈絡自學習西方觀念藝術、科技藝術等發展出聲音裝置、聲音影像等藝術型態。音樂學院發展則自序列音樂後對音樂本身之探討、以及台灣早期留學海外之音樂家,反台後將電腦音樂與樂器、本土音樂結合,這兩造聲音藝術之發展。而此兩方之聲音藝術發展也

幾乎是截然不同之表現型態與模式。這兩類發展其實在台灣雖屬小眾,卻也似乎都持續的發展中。因而許多聲音展演活動,也因展演型態而發展出於戶外場地、美術館與藝廊、劇場、音樂廳、替代空間等不同之呈現場域。因而本研究也試圖藉由現有聲音展演活動之分析,以及探討表演場域、設備等展演資源,提出台灣聲音藝術於日後進一步研究與論述時,可能有的面向與建議。