健身房市佔率的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦川上徹也寫的 暢銷商品是如何用一句話說故事:取名字、寫文案就是比別人好的79個技巧! 和齋藤嘉則的 發現問題的思考術(10週年紀念版):正確的設定、分析問題,才能真正解決問題都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大樂文化 和經濟新潮社所出版 。

國立高雄師範大學 體育學系 黃美珍所指導 林姵雯的 小型健身房行銷策略之研究-以臺南市都會區小型健身房為例 (2019),提出健身房市佔率關鍵因素是什麼,來自於小型健身房、健身俱樂部、行銷策略、深度訪談法。

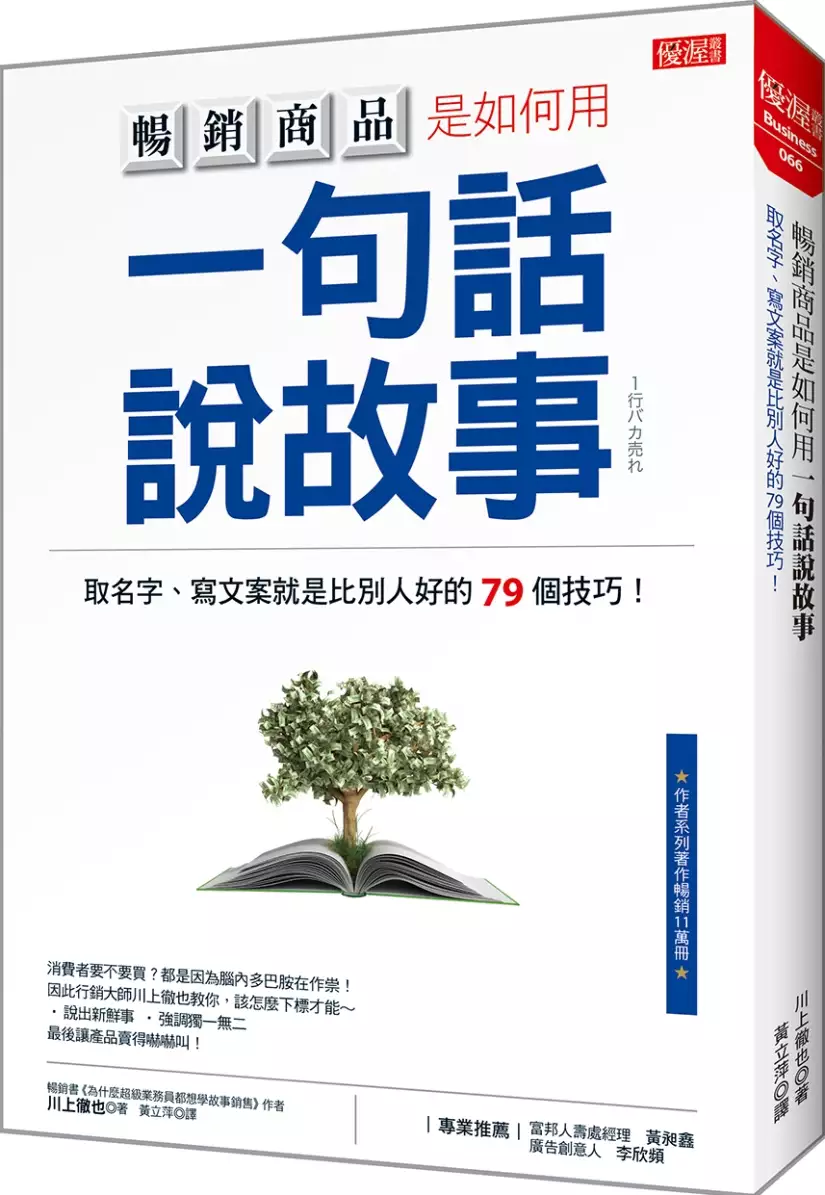

暢銷商品是如何用一句話說故事:取名字、寫文案就是比別人好的79個技巧!

為了解決健身房市佔率 的問題,作者川上徹也 這樣論述:

★作者系列著作暢銷突破11萬冊! 消費者要不要買?都是因為腦內多巴胺在作祟! 行銷大師川上徹也教你,該如何下標才能── 說出新鮮事、強調獨一無二, 最後讓商品賣得嚇嚇叫! 廣告行銷大師、暢銷書作家川上徹也, 在《為什麼超級業務員都想學故事銷售》中,教你挖出商品的新價值, 在這本《暢銷商品是如何用一句話說故事》,更教你用一句話直擊人心! ★要顧客掏錢不必說太多,64個實例證明一句話就夠了! 川上徹也指出,市場上同類型的商品百百種,只銷售商品本身很容易被忽略錯過。因此,得活用有渲染力的文字,為產品或服務命名、發想標語、撰寫廣告詞,讓顧客覺得這

跟自己有關,於是爽快買單。 【實例1】日本青森蘋果受颱風摧殘,被顧客嫌品質差,該怎麼賣呢? 颱風重創日本青森,造成90%的蘋果園損失慘重,連倖存枝頭的蘋果都略為受傷。農家發揮創意,將沒被吹落的蘋果取名為「不落的蘋果」,放入印有「合格」字樣的盒子,在全國各地的神社裡販售。這些蘋果被當成「考生的吉祥物」,即使每顆售價1千日圓,也瞬間銷售一空。 【實例2】美國亨氏番茄醬被競爭者攻擊弱點,該如何反擊? 亨氏番茄醬擁有最大市占率,但競爭對手抓著「很難從玻璃瓶中倒出」的缺點猛攻。亨氏面臨顧客流失的危機,提出「亨氏蕃茄醬又濃又香,所以不容易從瓶中倒出來」這句話當作概念,最後成功奪回市

場。 另外,書中還網羅其他案例,像是豐田汽車、哈根達斯冰淇淋、紅牛能量飲料、華歌爾內衣、雷神巧克力、比利健身DVD、SMOCA潔牙粉……。 ★一句話到底該說什麼?如何說?大師公開實用秘訣! 好文案能喚醒顧客沉睡的需求,點燃他們心中的欲望。想要創造出這樣的一句話,得發掘能讓顧客產生共鳴的文字,並簡單精確地表達出來。因此,川上徹也提供5個「說什麼」的方法、10個「如何說」的技巧,讓你銷售商品與服務、推動企劃活動等,都能引爆熱賣又長銷,搶攻市占率! ◎要「說什麼」?用5W方法讓對方產生共鳴 方法:提示好處是什麼 案例:戴森為了凸顯自家吸塵器與他牌的最大差異,在

文案宣稱「戴森,是唯一吸力永不減弱的吸塵器」。其中「吸力永不減弱」與「不依賴集塵紙袋」的功能利益,讓產品狂銷至今。 方法:刺激身心的欲望 案例:AXE男性香體噴霧的文案訴求「體香,是男人的武器」,告訴顧客使用後就能變身萬人迷。於是,登陸日本幾個月,便躍升男性香水市場的領導品牌。 方法:煽動不安再給解方 案例:Orabrus宣傳影片的開頭文案「得知你是否有口臭的方法」,讓人意識到舌頭上的細菌會引發口臭。結果,舌苔刷從8年只賣100支,變成全球狂銷210萬支。 ◎該「如何說」?用10H技巧讓對方豎耳傾聽 技巧:鎖定說話對象 案例:美國可爾姿健身中心以「女

性限定」為營運核心,提出「3M」(男性止步、不化妝、沒有鏡子)文案,連教練都是女性。這讓公司在10年內擁有1,543個據點,會員人數高達66萬人。 技巧:讓文字具有誇張效果 案例:「VEGETEJIYA菜豚屋」的餐點主要是生菜包肉,用「沒有包著吃的豬肉,只是普通的豬肉」作為招牌文案。其實,創意源自動畫《紅豬》的經典台詞:「不會飛的豬,只是普通的豬。」 技巧:加入有公信力的具體數據 案例:榮獲日本最大咖哩競賽首獎的「一百小時咖哩B&R」餐廳,透過店名來標榜自家咖哩是耗時100個小時熬煮而成。這不但傳遞商品故事,更贏得顧客的信賴。 *此書為《為什麼超級業務員都想學文案

銷售》第二版 本書特色 ‧提示豐富案例:豐田汽車、勞斯萊斯、哈根達斯、紅牛飲料、華歌爾、紀伊國屋書店…… ‧傳授5個方法與10個技巧,解析經典文案的成功要素,立刻就能上手。 ‧這套秘訣不僅可用來做行銷,還能用於簡報、會議、帶領團隊,打動人心。 名人推薦 富邦人壽處經理 黃昶鑫 廣告創意人 李欣頻

小型健身房行銷策略之研究-以臺南市都會區小型健身房為例

為了解決健身房市佔率 的問題,作者林姵雯 這樣論述:

中文摘要近年來隨著科技的進步、國人生活水準提高,休閒時間也大幅增加,休閒產業蓬勃發展,國人對於生活型態與目標都因此產生了巨大的變化,健身風氣亦越來越盛行。雖然目前我國健身產業中以大型健身房市佔率偏高,亦有不少小型健身房紛紛如雨後春筍般冒出,而本研究希望探討小型健身房行銷策略之研究。本研究以文獻分析法及深度訪談法針對五位小型健身房經營者進行深度訪談,並以其對於健身產業之看法、創業理念及目標、行銷策略、硬體設備之添購及消費模式之看法進行五大重點之訪談。本研究發現,對產業看法部分,業者一般認為,健身風近年越來越盛行,但市場已趨近飽和:行銷策略的發展上,受限於成本考量,以口碑行銷為主,而定位則是以其

特有競爭優勢取得其利基市場,建立與大型連鎖健身房業者的差異。除此之外,業者偏好以拉式行銷策略創造需求,再透過提供服務滿足其需求;硬體設備添購部分,設備添購應以目標客群及定位為考量,且重視多功能之硬體設備。消費模式方面,則大多採用模仿定價法,參考大型連鎖健身房再加以修正。本研究除了建議小型健身房業者在決定是否進入市場前須加以評估自身是否具有競爭優勢,例如與大型連鎖健身房不同的特色以爭取利基市場。除此之外亦必須主動創造顧客需求,而非被動等待顧客,並且以口碑行銷的方式鞏固顧客忠誠度。

發現問題的思考術(10週年紀念版):正確的設定、分析問題,才能真正解決問題

為了解決健身房市佔率 的問題,作者齋藤嘉則 這樣論述:

「一般人遇到問題,最常犯的錯誤就是:問題都還沒有釐清,就急著想解決方案;或是頭痛醫頭,腳痛醫腳,沒有重點。 這本書提供了一個有效架構,不僅幫助你找到『對的問題』去解決,對症下藥,它也要求你必須描繪出你對於『未來』的想像,還要能觀察『現狀』,並據此而行動。利器在手,就看你怎麼用了。」 ——暢銷書《自慢》作者、城邦出版集團首席執行長 何飛鵬 專業推薦 不確定的年代,到處都是問題……現狀在變,未來又很模糊 然而問題出在哪裡?如何找到「對的問題」去解決? 經營成功的關鍵,就在這裡。 工作,就是在不斷地解決問題。然而,問題真的解決了嗎?你解決的是不是「對的問題」? 談解決問題的書很多,但是你更需

要這本書,提升你判斷問題的高度、深度,並訂出先後順序。本書內容將有助於提升您的商業思考力。 作者曾任職於全球知名的麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company),以其豐富的工作經驗與知識,說明如何正確的「發現問題」,因為正確的設定、分析問題,才可能真正解決問題。 這本書的優點在於: 提出一套普遍適用的「發現問題」的架構 發現問題所需的4個技巧(觀察力、判斷力、分解力、整合力) 善用「發現問題的4P」——Purpose(目的軸)、Position(立場軸)、Perspective(空間軸)、Period(時間軸),可以幫助你構思出未來「應有的景象」。 運用3個視點(擴展、深度、重要性)

,可以進一步分析問題的本質。 強調「零基準思考」(回歸原點)、「假說思考」。 這本書從架構到分析工具,有深入淺出的說明,又有各行各業的實例,對於企業人士、想磨練個人基本功的人,都大有幫助。 作者簡介齋藤嘉則Business Collaboration公司負責人。1979年畢業於東京大學工學部,曾任職於大型建設公司,之後於倫敦經濟學院(LSE)獲經濟學碩士。曾任職於麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)任企管顧問,擔任日本企業、外資企業的各事業領域的全公司診斷、經營策略、組織改革的顧問,接受諮詢的領域相當廣泛。1996年開始擔任Business Collaboration

公司負責人,為大型企業的經營策略或行銷策略提供諮詢,並研發可強化企業策略平台的策略技巧,並從事高階管理教育及問題解決技巧的訓練。他的著作有︰《策略思考的技術》、《發現問題的思考術》(以上經濟新潮社出版)、《問題解決專家》(先鋒企管出版)等等;其他還有監譯日文版《策略巡禮》 (Strategy Safari, Henry Mintzberg等著)。相關著作:《策略思考的技術》譯者簡介郭菀琪東吳大學日本文化研究所碩士,日本埼玉大學地域文化研究科日本語學碩士。曾任職於電視及雜誌媒體、科技公司、法律事務所擔任翻譯及口譯工作。譯作有《邏輯思考的技術》《發現問題的思考術》《策略思考的技術》《CURATIO

N策展的時代》《給設計以靈魂》《麥肯錫教我的思考武器》(以上皆經濟新潮社出版)。 前言 你需要有發現問題的智慧 第一部 你需要有「發現問題的能力」 第1章 發現問題的能力,將決定你解決方案的品質 1.1 好的解決方案來自於正確的問題設定 1.2 無法發現問題的4個原因 第二部 發現問題:構思篇 第2章 提升「策略性問題發現」的構思力 2.1 構思「應有的景象」之策略性問題發現力 2.2 構思應有的景象的策略性「問題發現的4P」 2.3 「問題發現的4P」的相互作用 第三部 發現問題:分析篇 第3章 假說思考與分析力缺一不可 3.1 以2次元掌握事物 仔細思考X軸‧Y軸的意思 3.

2 一定要從分析中引申出意涵 徹底思考So what?(結果會如何?) 3.3 分別使用定量分析與定性分析 徹底解析問題的結構及機制 第4章 從「擴展」當中找出產生落差的重要原因 4.1 MECE 用於抵定問題擴展的基本概念 4.2 趨勢分析 從時間軸的擴展,掌握結構變化的原因 4.3 +/-差異分析 找出產生落差的+/-變化與產生落差的因素 4.4 集中‧分散分析 從偏差與差異來檢視管理者的控制力 4.5 附加價值分析(成本分析) 從顧客的視點來看,成本是否適當 4.6 CS/CE分析(顧客滿意度/顧客期望值) 提高對顧客而言現在以及將來的價值 第5章 掌握「深度」,以結構來掌握問題

並將問題具體化 5.1 邏輯 藉由追求深度的邏輯,掌握因果關係 5.2 因果關係分析 從惡性循環中掌握應解決的真正原因 5.3 相關性分析 從相關性推斷商業上的因果關係 5.4 市佔率分析 藉由邏輯與定量化的連動,深入了解結構 第6章 設定「重要性」,將問題設定優先順序 6.1 感度分析 評估影響因素對結果造成的振幅,對問題設定「重要性」 6.2 柏拉圖分析(80-20法則) 根據貢獻度,該如何進行差異化處理 6.3 ABC分析 在重要領域中進行優先順序設定 6.4 尖峰分析 商業活動應該集中化還是平均化 6.5 風險期望值分析 在不確定性中進行決策 作者後記 前

言 你需要有發現問題的智慧 ◆為什麼那會是問題? 在針對企業的經營課題進行諮詢或解決問題的訓練時,在思考解決方案之前,時常會遇到「對問題的認識太淺」、「對問題的認識有所錯誤」或「即使解決了仍不斷有無法處理的問題產生」之類的狀況。簡而言之,就是「無法確實且具體地發現問題」。 對於那些「找不到解決方案」的苦主,你試著問他們:「那真的是非解決不可的問題嗎?」就會看到苦主露出驚訝的表情回答:「當然啦。上面的人叫我趕緊把問題解決掉。」然後,你再問:「原來如此。不過,為什麼那會是問題呢?」對方就答不出話了。然後再過幾天,可能會收到對方用開朗的聲音聯絡說:「後來我仔細想過之後,那並不是問題所在。

問題在別地方。」這種時候,讓當事人自己思考一下我所提示的「為什麼那會是問題呢?」,當事人自己就得出「其實那不是問題」的結論,這樣真是皆大歡喜。 ◆急著決定解決方案,可能會適得其反 但是在大多數的時候,幾乎沒有機會被人問或自問自答「為什麼那會是問題呢?」。與其懷疑問題本身,一般人通常會滿腦子只想著要找出解決方案。畢竟只要找到解決方案,就沒事了。因此,人們會為了一些沒有必要解決的問題,花了太多的時間尋求解決方案而浪費時間,或者讓自己陷入拼命想處理根本解決不了的瑣碎問題的情況。而另一方面,只去解決容易處理的問題的情形也很多。 時下對於收到的課題不抱懷疑,想都不想那是否是該解決的問題就直接

尋求解決問題,或是只處理容易解決的問題,可以說其原因在於日本的教育。日本從小學開始到高中及大學畢業為止,幾乎一直都在學「如何最有效率地解決接收到的問題」。其結果,為了在有限的時間內取得高分,大家學到了要從會解決的問題開始下手的習慣,以及對於接收到的問題毫不懷疑,總之先拼命去解決的習慣,所以才會放棄最後花時間慢慢處理難題,或自己設定問題並謀求解決的這些動作吧。 剛才提到了日本教育,其實,美國MBA的課程,也有類似之處。無論說得好聽或說得嚴苛,都是屬於「解決方案取向」:「分析現狀,設定課題,導出解決方案」。光看這部分,看似經過確實掌握問題之後才導出解決方案,所以應該沒有任何不對之處。但是這樣的

思維是基於只要學得許多知識並沿著一些架構準則確實進行分析,必然可以推導出「課題設定」(問題本身)當中是否有錯的想法,但若在架構準則或分析中所疏漏的問題,就會看不見,而且也被排除在上述思維之外。這種乍看之下似乎是主動的思考方式,卻因為只適用於所賦予的框架裏,只根據所接收到的資訊掌握問題,從這個層面來看,本質上就是一種被動的思考方式。好不容易經過努力才取得MBA,卻只學到這種掌握表層問題的能力的話,即使擁有許多分析工具,具備讓對方啞口無言的辯論能力,仍不能稱為真正的問題解決者(problem solver),而且也無法勝任能看穿企業固有問題的顧問角色。 ◆培養「發現問題的能力」 發現問題與

分析問題的能力,是可以透過訓練而培養獲得的。但是,必須先認知到這一類的技巧是必要的。 但是「為什麼會產生這個現象呢」,執著於其中的「為什麼」而加以思考,其實對於在思考「接下來怎麼辦」時,是非常重要的。因為某些事件引起社會騷動問題的企業或組織,在記者會上表示「將會徹底追究原因」,但在那之後,哪一次發表過令誰聽了都會點頭贊同的原因呢? 這是美國電視連續劇的一個故事。在某家醫院裏,相當有經驗的實習醫師在長達36小時的工作中,給病患施予錯誤劑量的藥。雖然病患經過萬難終於保住了命,但醫院因此召開事故調查委員會。那位實習醫師坦承自己犯錯,在反省那是「身為醫師不該有的行為」之外,並且提出了「為什麼自

己會犯錯」→「原因在於實習醫師36小時的工作」的問題,並建議醫院的體制應該進行改革。雖說是連續劇,但是是在醫療現場仔細取材後所製作的節目,相信在實際的醫療體系中應該曾發生過類似的事件。 如果同樣的事情發生在日本會如何呢?恐怕會怪罪當事人:「犯錯的人就該坦承自己的錯誤,哪有推卸責任而將過錯怪罪到醫院體制的道理!」但是,那並不是「推卸責任」。思考事件發生的原因,雖然本人的資質可能也有問題,但「醫院36小時工作的體制」也有問題,完全不提體制的部分,是無法解決問題的。無論是要當作個人的責任問題,或是可以切割個人的責任,當作組織或體制的問題來處理,兩者都顯得模糊不清,而結果只是重複著沒有主語的「對不

起」,恐怕同樣的錯誤會一直重複出現吧。正視現狀,才是發現問題的開始。 ◆先思考:什麼是「問題」? 那麼,所謂「問題」是什麼?很少人仔細探討這件事。許多談問題解決的書也和考試用的參考書一樣,從「問題瀏覽」開始,而解決的步驟則是專注在如何解決所接收到的問題,所以欠缺解決問題根本的前提,也就是「懷疑問題本身」的這個步驟。 希望讀者能想一想,現在你想要解決的問題,會不會可能是錯誤的?一旦設定了錯誤的問題,不但無法把它解決也不會再去重新設定問題,結果無論多麼拼命想解決,也只是白費力氣。 重要的是:你所認為的「問題」真的是「問題」嗎?或者今後該處理的問題該如何設定?為了上述兩點,首先要從所

謂「問題」是什麼,該如何發現真正的問題開始思考。 ◆本書的結構 本書的結構大致分成2個部分。前半部是大方向構思整體問題的「發現問題:構思篇」,後半部是用於深入挖掘已經發現的問題的「發現問題:分析篇」,其中包括了許多結構性分解問題的技巧。發現問題與解決問題屬於一體兩面的關係,所以後半部的問題分析篇不只是發現問題,還包含一些直接用於導出解決方案的分析。 就目前為止的經驗來說,大部分的情形是,如果能確實發現問題,在設定問題的階段,就大概可以看到解決方案了。就這層意義來看,後半部幾乎可以看成是用於推導出解決方案的分析篇。 簡而言之,自己若能明白「為了什麼而進行分析」的話,也就能明瞭從分

析中「要讀取出什麼」。在不知道目的的情況下使用分析工具是最糟糕的,千萬不可不斷地「為了分析而分析」,變成只依賴資訊的量進行分析的那種分析師。隨時掌握「目的」是很重要的。 讀完前半部進入後半部時,可能會有世界突然轉變了180度的感覺。因為前半部訴求的是要將以往的思考立場改為無預設的零基準(zero base)立場,也就是需要將思想歸零(mind reset);而後半部則是介紹在思考立場改變之後,用於具體執行的技巧性Know how的集大成。這可能會令人覺得,簡直就像是從最高點的視野到第一線工作人員的技術,全部都要具備的感覺。但是,真正的策略家是必須平衡兼具各項才能的。 好的解決方案,來

自於正確的問題設定 為什麼問題不能解決?或者你以為問題已經解決了,卻又產生出問題,又是為什麼?或者,無法解決的問題堆積如山,完全不知道下一步該怎麼走,究竟原因何在? 那是因為在解決方案之前的階段,對「問題」的掌握方式已經出問題了。在嘆息問題無法解決之前,首先需要深入思考「問題本身」。 問題就是「應有的景象」與「現狀」之間的「落差」 諾貝爾經濟學獎得主赫伯特‧西蒙(Herbert A. Simon)在《管理決策的新科學》書中提到:「解決問題實際上進行的方式,就是設定目標,發現現狀與目標(應有的景象)之間的差異(落差),為減少那些特定差異,尋找記憶中存在或藉由探索而找出適當或適用的工具或過程

。」也就是說,所謂的問題,就是「目標(應有的景象)與現狀的落差」。 因此,與現狀沒有落差的目標就不成為問題。或者,不可能達成的目標與現狀之間的落差,就是理論上不可能解決的問題。所謂發現問題,就是從掌握「應有的景象」與「現狀」之間「落差」的結構開始。總而言之,找出產生「落差」的原因,逼近其本質,就可以看見通往解決方案的路。 例如對於一位可以跳到2m30cm的世界級跳高選手而言,2m的目標不構成問題,遠遠超過2m45cm世界紀錄的2m90cm,是無論怎麼努力都無法達成的,所以也不構成問題。換言之,在商業上的解決方案只限於是有實現的可能性,即使沒辦法立刻達成,但目標本身必須是實現可能性很高

(機率不是零)才行。 從日常生活中舉個例子來說明。在很多胖子的心中,認為瘦的人沒有「問題」。從他們的角度來看,瘦的人就是理想的體型(應有的景象)。也就是說瘦的人是「應有的景象-現狀=0」,所以沒有問題。 但是,換個立場來想,假設瘦的人所認為的「應有的景象」是稍微再胖一點,看起來健康的體型。這麼一來,其中就產生了「問題」。於是瘦的人為了將現在的體重增加幾公斤而常去健身房,或游泳增加體力等,朝向自己的「應有的景象」執行解決方案。 如上所述,所謂問題就是「應有的景象」與「現狀」之間的「落差」,它潛藏於產生「落差」的結構中的某處。