中原室內設計作品集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張景堯寫的 築光:曙光女中德思樓的重建之路 和張景堯的 築光:曙光女中德思樓的重建之路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站詳細顯示 - Feng Chia University AirPAC也說明:中原 大學室內設計系第十九屆畢業生出版] / 臺北市: 干你闢室: 二零零七中原室設/ ... 中原大學室內設計學系第二屆畢業作品集/ 洪世玲文字編輯 967 3441.2 ; 福星建都 ...

這兩本書分別來自大埕設計 和田園城市所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 鄭文惠所指導 吳奕萱的 畫中有「話」―― 陳澄波嘉義與淡水街景畫的空間敘事 (2021),提出中原室內設計作品集關鍵因素是什麼,來自於陳澄波、點景人物、日治時期、現代性、街景畫、本土意識、群眾、空間敘事。

而第二篇論文逢甲大學 建築碩士學位學程 宋玉真所指導 顏威龍的 中介空間的模式語彙之研究 -以新校園運動之八個中小校園建築為例 (2021),提出因為有 新校園運動、中介空間、模式語彙、姜樂靜、劉木賢的重點而找出了 中原室內設計作品集的解答。

最後網站中原大學室設系聘短期助理教授(含)以上教師或短期 ... - 科技部則補充:博士論文及相關研究著作或創作作品集。 6. 可教授之課程及其內容大綱。 7. 其他: 四、收件地址 320桃園市中壢區中北路200號中原大學室設系收;信封 ...

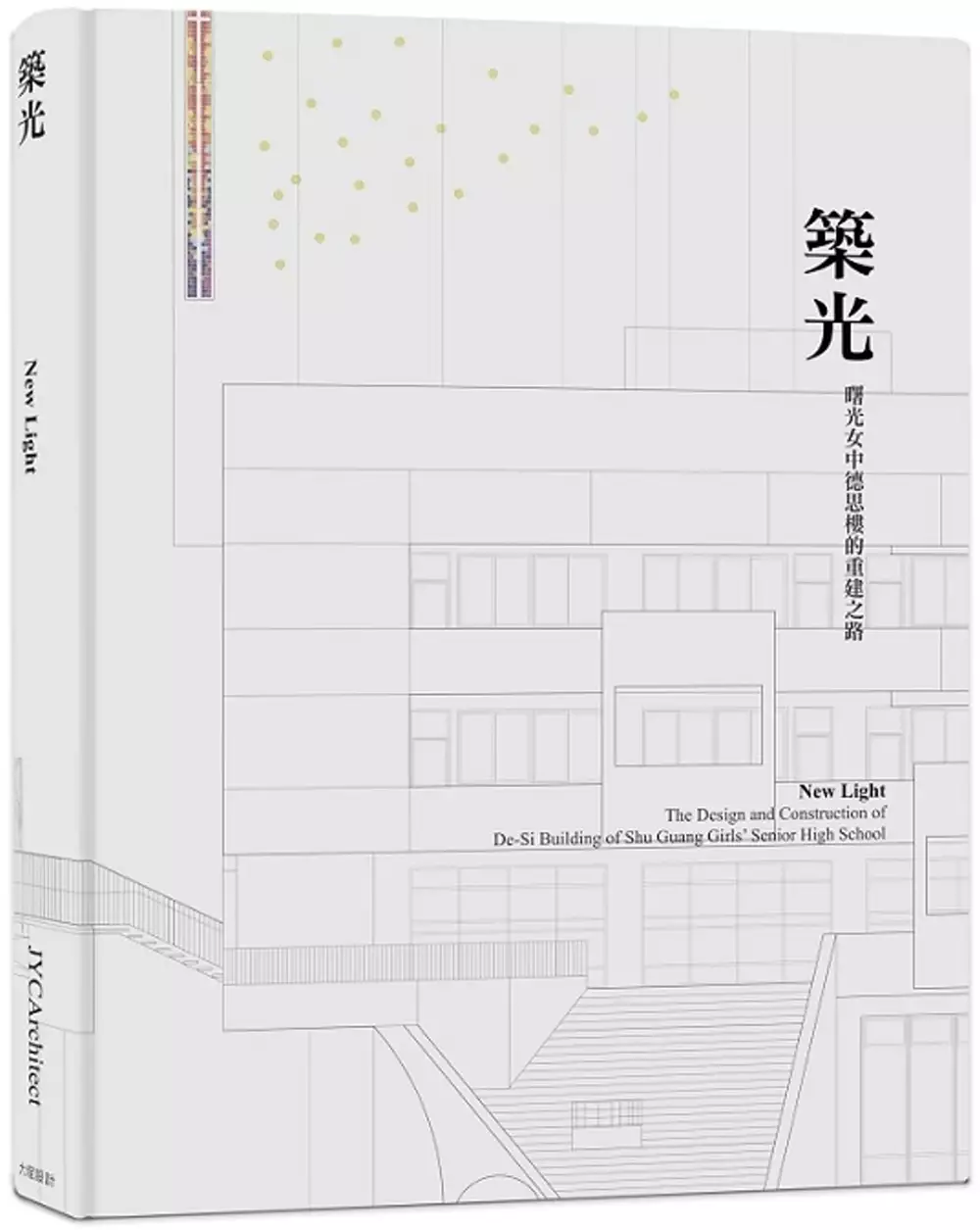

築光:曙光女中德思樓的重建之路

為了解決中原室內設計作品集 的問題,作者張景堯 這樣論述:

一棟很不一樣的校舍的成形之路。張景堯建築師最新力作,無私呈現。 「築光-曙光女中德思樓的重建之路」是繼「築跡I」和「築跡II」之後,張景堯建築師事務所出版的單一建築作品集,內容詳細描繪了德思樓從規畫、建築、室內、景觀、家具、識別美工到公共藝術等的整全性設計過程。內容以豐富的文字搭配手稿、設計圖、施作圖和攝影照片等來訴說一棟有著重要精神意義的校舍重建的故事。 一棟建築物的完成,往往紀錄的是完工後美美的照片,但本書企圖呈現一個完整的輪廓,從方案發展到完工使用,讓讀者能夠感受到促成一個建築作品的完成,其背後人事物的配合以及精神上的共識,是一個與工程本身同樣重要的工作。本書選入了各個工

程階段的設計圖說,有潦草的發想手稿,也有交付現場的施作圖面,配合工程階段照片,帶領讀者走一趟我們走過的路,相信比只是刊載漂亮的攝影照片來得有價值。 我們希望這本書除了對曙光女中有其重要意義之外,也是對建築有興趣的朋友們一本有趣的建築作品專集。我們的信念之一是:要談建築,蓋出來才算數。只留在圖紙上的美好設計如果不能付諸實現,就如同有夢想而沒有達成一般。「築光」正是一本記載著築夢踏實的建築故事書。 【出版社(大埕)簡介】 大埕設計為張景堯建築師事務所的合作夥伴,主要為出版事務所的作品集「築跡」系列,目前已出版第一、二冊,第三冊在籌畫中。大埕設計也從事規畫、景觀、室內、平面美工和公共

藝術等的設計委託。 作者簡介 張景堯 張景堯建築師1983年畢業於中原大學建築系,並於1987年取得美國賓州大學建築碩士。在賓大時期,就曾贏得了在紐約哈林區社會住宅的學生競圖。也在往後的工作中,得到巴爾的摩建築學會的新人獎以及美國建築師學會的其他獎項。 張建築師在1992年取得美國紐約州註冊建築師,並於1995年取得台灣開業建築師資格。 張建築師先後任職於巴爾的摩的RTKL事務所以及DDG公司,並於2000年回台執業。在美時期,張建築師累積了許多商業綜合開發與都市設計的經驗,並與許多國際團隊在不同文化背景的國家共同合作,設計了許多大型商業與住宅社區。 回台執業

後,張建築師先在台南執業,於2004年將事務所遷至台中。張建築師先後任教於逢甲大學、朝楊科大、成功大學、中原大學、東海大學等校。 張建築師在住宅方面的努力得到了台灣建築獎和台灣住宅建築獎等國內主要獎項的肯定。2013年更獲得了象徵建築師最高榮譽的中華民國傑出建築師獎。除了住宅設計之外,供公眾使用的建築如學校、宗教、醫療、辦公、旅館、社會福利等,也漸成為事務所重要的工作項目。事務所的作品和張建築師所撰寫有關建築與環境的文章與論述也常發表於專業的建築與設計雜誌。 序言 前言 綜觀 方案發展 最終方案 建築空間 陸橋 景觀 公共藝術 工程實錄 鏡頭下

的 德思樓 後記 附錄 謝誌 作者序 2014年4月23日與姚校長第一次在學校碰面,開啟了德思樓長達三年的重建之路。這棟依創辦人天主教國際聖神會盧德思修女所命名的校舍,因老舊和空間不符合學校發展的需求而必須重新規劃設計,而我們能在其重建的過程中扮演設計者的角色,是極大的恩賜與榮耀。 在整個規劃設計過程中,最令我們感到溫馨的是做為業主的校方包括姚校長、董事們、修女們、李組長、金主任以及老師們一直保有高度的熱忱與參與感,且對設計單位有著相當大的尊重,使得工程的進行有如被祝福般地順遂。其中姚校長、李組長和金主任有如一個鐵三角組合,緊盯著規劃設計到工程發包施工的各項細節。有時

為了勘查材料廠商或討論工程上的問題,會突然出現在我們的事務所,也會為了我們提到某個可以參考的案例而馬上驅車前往考察一番。在初始規劃階段,姚校長也引介了校園規劃的學者專家與我們交流意見,著實用心良苦。 我們相信三個1/3的法則是成就一個建築作品的必要條件;好的設計(建築師)占1/3,好的業主(使用者)占另一個1/3,另外一個1/3就是好的建造品質(營造廠),缺乏任何一個1/3都無法產生一棟好的建築。我們有幸這三個1/3都具備,尤其感謝崑銘營造能夠排除萬難,完成了一件極具挑戰性的工程。 看著完工的德思樓,腦海裡仍不時會浮現陳修女開著手排檔的箱型車,帶著鐵三角三人組來接我們上車,去考察、

拜訪與本案相關的人事物,那是多麼令人感動的畫面。這些過程中的回顧在在的告訴我們:德思樓不再只是一棟校舍,她是學校深深期待的一個歷史事件,一個可以傳承的故事,也是一個新的精神象徵。 張景堯 2017夏 【關於德思樓】 天主教聖神婢女傳教會德國修女盧德思於1960年在新竹創辦曙光女中。 「德思樓」是為了紀念盧德思修女而命名。 原德思樓建於1965年,於1984年略有增建,是學校的中心建築,在拆除重建前,屋齡已逾50年。新的德思樓仍建築在原址上,只是總面積與功能有著顯著的擴大與增加。新的德思樓於2017年底完工揭牌,正式啟用。 我們雖然設計的是一棟房子,但我們先從校園的整體紋理、建築量體、開放

空間、動線系統、景觀植栽等做分析,再思考如何配置空間內容比原德思樓大兩倍以上的新建築。 【規劃】 不算大的校地被民權路切割為東西兩塊,東側幾乎坐落學校所有的建築物,西側則為球場和一棟老舊的校舍。東西校地之間的連結為一座水泥陸橋,因與德思樓「共構」,所以在本次工程也一併更新。 東側校地的建築配置呈反E字形的格局,靠東邊的校舍沿地界建築,另三幢與其直交而朝著民權路間隔排列,圍塑出兩個開放空間,一個在北,為操場用地,一個在南,為入口廣場。德思樓就位在分隔這兩個開放空間,同時也是居校園建築群中央的位置。原德思樓有三層,重建後成為了地下一層,地上六層樓的綜合大樓,除了一般的教室與專業教室之外,還有圖書館

、溫書中心、教研中心、社團教室、排練室、校史館、董事會辦公室、國際會議廳和祈禱室等。 學校各棟建築間的關係是相當緊密與緊湊的,彼此以面向操場或廣場的單邊走廊在各層相互串接。德思樓位於這個「交通網」的中央位置,同時又銜接通往西校地的路橋,所以規劃上必須兼顧整個學校的動線和學生活動的模式。德思樓是每天學生必經之路,在設計上各層的空間使用安排搭配南(海倫樓)北(涵德樓)兩棟的既有功能,讓新建築的完成強化了學校的空間使用強度,並給校園帶來了嶄新的氣象。 【設計】 在舊址上重建校舍,是對校園記憶的重新梳理,期能在尊重其歷史的同時,進一步發掘出原有的涵構中所隱藏的潛力與能量。德思樓的設計,就是在這樣的概念

下一步步展開的。

畫中有「話」―― 陳澄波嘉義與淡水街景畫的空間敘事

為了解決中原室內設計作品集 的問題,作者吳奕萱 這樣論述:

本文以臺灣畫家陳澄波(1895-1947)嘉義與淡水街景系列畫作為例,嘉義為陳澄波自小成長的故鄉,他能以特殊的視角展開對原鄉景致的勾勒,蘊含他對在地的獨特情感與意義;淡水則是他1934年到1936年間經常寫生之地,喜用俯瞰視角繪寫紅瓦街景與山城港都,極富敘事性與故事場景感。筆者從四方面論述:第一部分透過畫面中點景小人物細節,包含族群、衣著、配件、畫面位置等,歸納人物在畫中的意涵。第二部分從街景空間的構圖、街景元素切入,整理畫作的視覺審美序列,探究其對鄉土的「觀看」與「凝視」特點。第三部分則承接前兩部分,對讀人物與街景之間的關係,探究陳澄波的畫作特色與地景文化,並思考陳澄波如何站在旁觀者的距離

,運用畫筆繪出多個瞬間的畫格,筆者試圖理解圖像背後的群眾意識與廣場意識。第四部份則處理日治殖民背景下,陳澄波如何透過官方畫展表達與再現,擺脫殖民體制下的觀景窗,以「全景」、「現代化」、「小人物」、「街道」破除遮蔽,強化真實而多元的現代化臺灣面貌與本土意識,進而呈顯「美學—社會—時代」的訊息。

築光:曙光女中德思樓的重建之路

為了解決中原室內設計作品集 的問題,作者張景堯 這樣論述:

「築光-曙光女中德思樓的重建之路」是繼「築跡I」和「築跡II」之後,張景堯建築師事務所出版的單一建築作品集,內容詳細描繪了德思樓從規畫、建築、室內、景觀、家具、識別美工到公共藝術等的整全性設計過程。內容以豐富的文字搭配手稿、設計圖、施作圖和攝影照片等來訴說一棟有著重要精神意義的校舍重建的故事。 一棟建築物的完成,往往紀錄的是完工後美美的照片,但本書企圖呈現一個完整的輪廓,從方案發展到完工使用,讓讀者能夠感受到促成一個建築作品的完成,其背後人事物的配合以及精神上的共識,是一個與工程本身同樣重要的工作。本書選入了各個工程階段的設計圖說,有潦草的發想手稿,也有交付現場的施作圖面,配合工程階

段照片,帶領讀者走一趟我們走過的路,相信比只是刊載漂亮的攝影照片來得有價值。 我們希望這本書除了對曙光女中有其重要意義之外,也是對建築有興趣的朋友們一本有趣的建築作品專集。我們的信念之一是:要談建築,蓋出來才算數。只留在圖紙上的美好設計如果不能付諸實現,就如同有夢想而沒有達成一般。「築光」正是一本記載著築夢踏實的建築故事書。 作者簡介 張景堯 張建築師1983年畢業於中原大學建築系,並於1986年進入美賓州大學建築系,於1987年取得建築碩士。在賓大時期,就曾贏得了在紐約哈林區社會住宅的學生競圖。在往後的工作中,張建築師得到巴爾的摩建築學會的新人獎以及美國建築師學會的其他

獎項。 張建築師在1992年取得美國紐約州註冊建築師,並於1995年取得台灣開業建築師資格。 張建築師先後任職於巴爾的摩的RTKL事務所以及DDG公司,並於DDG工作至1999年決定回台執業。在DDG時期,張建築師累積了許多商業綜合開發的經驗,並與許多國際團隊在不同文化背景的國家共同合作許多設計與規劃項目。 在2000年回台後,張建築師先在台南執業,於2004年將事務所遷至台中。張建築師先後任教於逢甲大學、朝楊科大、成功大學、中原大學、東海大學等校。 事務所在住宅設計方面的努力得到了台灣建築獎和台灣住宅建築獎等的鼓勵與肯定,更於2013年獲頒象徵台灣建築師最高榮譽的中華

民國傑出建築師獎。事務所的作品和張建築師所撰寫有關建築與環境的文章與論述也常發表於專業的建築與設計雜誌。 序言 前言 綜觀 方案發展 最終方案 建築空間 陸橋 景觀 公共藝術 工程實錄 鏡頭下的 德思樓 後記 附錄 謝誌 前言 2014年4月23日與姚校長第一次在學校碰面,開啟了德思樓長達三年的重建之路。這棟依創辦人天主教國際聖神會盧德思修女所命名的校舍,因老舊和空間不符合學校發展的需求而必須重新規劃設計,而我們能在其重建的過程中扮演設計者的角色,是極大的恩賜與榮耀。 在整個規劃設計過程中,最令我們感到溫馨的是做為業主的校方包括姚校

長、董事們、修女們、李組長、金主任以及老師們一直保有高度的熱忱與參與感,且對設計單位有著相當大的尊重,使得工程的進行有如被祝福般地順遂。其中姚校長、李組長和金主任有如一個鐵三角組合,緊盯著規劃設計到工程發包施工的各項細節。有時為了勘查材料廠商或討論工程上的問題,會突然出現在我們的事務所,也會為了我們提到某個可以參考的案例而馬上驅車前往考察一番。在初始規劃階段,姚校長也引介了校園規劃的學者專家與我們交流意見,著實用心良苦。 我們相信三個1/3的法則是成就一個建築作品的必要條件;好的設計(建築師)占1/3,好的業主(使用者)占另一個1/3,另外一個1/3就是好的建造品質(營造廠),缺乏任何一

個1/3都無法產生一棟好的建築。我們有幸這三個1/3都具備,尤其感謝崑銘營造能夠排除萬難,完成了一件極具挑戰性的工程。 看著完工的德思樓,腦海裡仍不時會浮現陳修女開著手排檔的箱型車,帶著鐵三角三人組來接我們上車,去考察、拜訪與本案相關的人事物,那是多麼令人感動的畫面。這些過程中的回顧在在的告訴我們:德思樓不再只是一棟校舍,她是學校深深期待的一個歷史事件,一個可以傳承的故事,也是一個新的精神象徵。 張景堯 2017夏 關於德思樓天主教聖神婢女傳教會德國修女盧德思於1960年在新竹創辦曙光女中。「德思樓」是為了紀念盧德思修女而命名。原德思樓建於1965年,於1984年略有增建,是學校的

中心建築,在拆除重建前,屋齡已逾50年。新的德思樓仍建築在原址上,只是總面積與功能有著顯著的擴大與增加。新的德思樓於2017年底完工揭牌,正式啟用。方案A方案A,2014年5月28日,新竹,第一次簡報。這個方案其實最接近定案的方案,是從學校整體規劃與未來願景一起考慮,因而除了主體建築之外,也企圖將陸橋拆除重新設計,將其往北移,以上下半層的方式銜接2、3樓。本案納入一個鐘塔在西校區,做為陸橋西端的錨定,也兼有在視覺上平衡東西兩邊建築物量體的作用。本方案為5層樓高,各層空間如下:地下層:社團教室、音樂教室、倉庫、設備室。一層:國際教育廳、多功能教室、書庫、油印室。二層:圖書館、教室。三層:辦公室。

四層:祈禱室、校史館、VIP休息室、儲藏室。五層:祈禱室夾層、國際會議廳、交誼廳/多用途空間、休息室。這個方案因為陸橋暫時無法更動,使得因新陸橋而做的動線規劃得重新被審視而必須要修改方案的架構。另外學校希望可以考慮較為方正的規劃,以讓預算不會因為結構的複雜性而攀升。方案B方案B,2014年10月7日,新竹,第二次簡報。以方正的矩形為基本幾何,垂直動線(電梯/樓梯間)從方案A的東北角改為靠近海倫樓的西南角,並採取了圓弧線做為圍繞電梯的戶外直通樓梯的造型,以回應修女們希望有一些較不那麼剛硬的直線,以符合女校的性格特質。而祈禱室仍為建築外觀上的標地,惟改以方正的簡約形狀,覆以U型玻璃外牆,以期日間有

柔和的自然光,夜間則有燈籠般的效果。本方案為6層樓高,各層空間如下:地下層:社團教室、展演空間、倉庫、設備室。一層:閱讀中心、綜合教室、書庫、健康中心。二層:圖書館、教室。三層:教室、實驗室。四層:教室、實驗室、展示室、倉庫/準備空間。五層:國際會議廳、教室。六層:祈禱室、校史館、國際教育教室。這個方案將辦公室移除以增加教室的數量。國際會議中心位在祈禱室下方,以雙向階梯教室的方式配置,功能上以研討會為主,較難符合演講廳的功能。本案因祈禱室的外牆材料的特殊性與高預算,加上太過剛直方正,因而希望仍然回到方案A的精神做修改。

中介空間的模式語彙之研究 -以新校園運動之八個中小校園建築為例

為了解決中原室內設計作品集 的問題,作者顏威龍 這樣論述:

在日常生活中,我們都歷經無數個空間場景的轉換,能讓各個獨立空間可以自然的連接與串聯,中介空間就是在各獨立空間中扮演著重要的角色。我們可以觀察到中介空間存在於室內外之間或是連接著兩個相關連的空間之中,它可以扮演空間中的過渡空間、連接空間、媒介空間及邊緣空間。黑川紀章針對中介空間的特性提出了灰空間概念,若把空間比擬成色彩,室內空間為黑,室外空間為白,灰色則是來自黑白色彩混合後得到的顏色,那麼室內與室外的過渡空間即為灰色,便是灰空間的概念。 在我們生活當中總是有幾個空間會讓人感到印象深刻且富有生氣的空間,這些空間經常會在中介空間中產生,本論文以新校園運動中的台灣校園建築做為觀察對象,

並從這場新校園運動中挑選兩位具代表性的建築師作品為例,列舉出八所國中小學的中介空間做研究,透過亞歷山大的模式語彙理論做為研究方法,將校園建築之中介空間轉換成容易理解的模式語彙,分析不同作品之中介空間的應用及空間的安排。 當中我們可以發現到校園建築在這場校園運動中,校園空間變得豐富有趣,然而中介空間扮演著重要角色,使教育場所空間不再侷限一個單一獨立的教室,可以是半開放的空間、校園的角落或是一個階梯廣場,藉由中介空間的特性來延展教學空間上的彈性,而透過姜樂靜與劉木賢建築師的校園建築作品中的中介空間,可以讓我們深刻了解到校園中之中介空間的樣貌,不同的中介空間在應用上的不同表現,相信在未來能夠提

供設計者或參與設計的大眾在中介空間規劃設計上一系列的參考。

想知道中原室內設計作品集更多一定要看下面主題

中原室內設計作品集的網路口碑排行榜

-

#1.關於中原大學商設系面試問題( 有點急)

需不需要再輸出作品集與自傳並裝訂成冊呢? ... 中原室內設計,中原宿舍中原,中原大學,妮妮,面試,中原商業設計系,素描,中原設計系, ... [ 升學考試]中原室內設計系考試 於 zxc101406.pixnet.net -

#2.【110最新!! 高中升大學】考取中原大學室內設計系心得

高中申請大學設計系心得分享范O寧就讀臺北市立華江高中考取空間設計類大學錄取中原大學室內設計學系銘傳大學建築學系111 大學設計系『作品集. 於 idesignmateidm.pixnet.net -

#3.詳細顯示 - Feng Chia University AirPAC

中原 大學室內設計系第十九屆畢業生出版] / 臺北市: 干你闢室: 二零零七中原室設/ ... 中原大學室內設計學系第二屆畢業作品集/ 洪世玲文字編輯 967 3441.2 ; 福星建都 ... 於 mcat.lib.fcu.edu.tw -

#4.中原大學室設系聘短期助理教授(含)以上教師或短期 ... - 科技部

博士論文及相關研究著作或創作作品集。 6. 可教授之課程及其內容大綱。 7. 其他: 四、收件地址 320桃園市中壢區中北路200號中原大學室設系收;信封 ... 於 www.most.gov.tw -

#5.企業最愛設計院校TOP10 北科、雲科、台科「科大」崛起

曾長逸每天都會收到上百封履歷,沒有附作品集的應徵者絕對馬上會被刷掉。 相關產業的實習經驗,可以幫助設計新鮮人將理論與實務結合,九典聯合建築師事務所資深 ... 於 sec.ntut.edu.tw -

#6.台北健康手搖飲-默沫手作飲品北車站前店,台灣好茶

... 在北車週遭手搖飲店裡裝潢算是很有質感的,充滿文創氣息的品牌特色設計及室內空間感覺有種小清新,門口還有設置品牌形象Logo區讓人打卡拍照。 於 news.pchome.com.tw -

#7.[情報] 22STUDIO 中原大學室內設計系畢業展- 看板Design

中原室設 系的畢展, 要請大家來 穿梭 於他們的工作室中, 越過他們的肩膀, 窺探 設計 ... 50人共25組作品, 嘔心瀝血製作出眾多模型和設計圖, 邀請你來感同身受 ... 於 pttcareers.com -

#8.請教申請入學中原大學跟銘傳大學的商業設計學系的相關問題 ...

設計 幾乎都很重國文但我國文沒考好...QQ"另外想請教有考進這兩所的前輩們一些面試、被審資料、作品集的注意事項或給教授好印像的技巧,非常謝謝!>< 請問這兩所進去的最大 ... 於 x95xr33t.pixnet.net -

#9.量身打造專屬建築室內... | 課程介紹

量身打造專屬建築室內設計作品集 ... 紐約室內設計學院New York School of Interior Design (NYSID) 研究所【錄取】 ... 背景:設計紐約學員 | 中原大學數學系. 於 nysdtw.com.tw -

#10.我創業,我獨角 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

透過大學時期主修藝術與設計的作品集與 2019 年正式成立夏木空間設計事務所。 ... 工作中學到專業技術,而是想要探索更多關於領導管理、校-中原大學室內設計研究所, ... 於 books.google.com.tw -

#11.初石列嶼:中原大學建築系2015畢業設計作品集 精選 - :: 痞客邦::

還有去各大拍賣網站RUTEN露天、YAHOO拍賣收集商品資料!因為我自己也想要了解初石列嶼:中原大學建築系2015畢業設計作品集,所以到處尋找資訊做功課. 於 bb3103kw.pixnet.net -

#12.中原室設面試分享 - 考試板 | Dcard

... 真的很心存感激!,當天面試時,早上- 面試,中原,大學,學測,室設. ... 我當下冷汗直流,因為我只有準備三本作品集,以往好像是兩個教授面試,但我 ... 於 www.dcard.tw -

#13.2021 機器人展及自動化展圓滿閉幕下屆明年8月見

來自中原大學、崑山科大、虎尾科大、嶺東科大等學校,與企業一對一面談,搶先 ... 共計11間大專院校參與,展出25件海報與16件實體展示作品,來自中正 ... 於 money.udn.com -

#14.教育研究月刊第235期: Journal of Education Research No. 235

臺灣地區11所大學院校室內設計系課程內容概況臺中科技大學雲林科技大學 教育研究 ... 室內設計實務室內設計法規工作管理與估價室內設計表現技法電腦輔助設計作品集設計 ... 於 books.google.com.tw -

#15.亞洲大學室內設計學系

亞大室內系學生參加USRxSDGs創新提案競賽勇奪第3名佳績. announcement image. 2021-12-15 活動x news. 亞大室設系5件作品榮獲「2021永續智慧創新黑客松競賽」大獎. 於 id.asia.edu.tw -

#16.【詢問】中原室內設計作品集 - 加拿大打工度假問答大全

中原室內設計作品集. 發布時間: 2020-11-22. 文章推薦指數:. 圖片全部顯示大一- 作品展示| 中原大學室內設計學系CYCU Interior Designcyid.cycu.edu.tw › album ... 於 caworkingholiday.com -

#17.好書推薦-2012中原大學景觀學系第五屆學生畢業作品集

中原 景觀系以貼近真實的土地為宗旨,規劃設計作品都充滿對在地的認同與情感。本刊除了學生作品,另收錄海外研習課程的旅行紀錄。 於 call3.pixnet.net -

#18.[2012中原大學景觀學系第五屆學生畢業作品集]推薦購買

2012中原大學景觀學系第五屆學生畢業作品集讓你讀了還想再讀網友評鑑4.5顆星好書說明希望對您有所幫助博客來藝術設計-建築分類熱門叢書定價:450元優惠價:9折405元本 ... 於 indoor005.pixnet.net -

#19.大自然 - 香港經濟日報hket.com

萬科香港發展屯門新盤上源洋房系列The Manor by Le Pont推出全新示範洋房,室內設計主色調取材自項目周邊蔚藍翠綠的自然環境,配搭特色傢私和藝術擺設,為寧謐舒適的大宅 ... 於 service.hket.com -

#20.星期四, 8月23, 2007 - POD自主印zizhuyin

2006中山女中/ 中原室設/ 鐵環裝/ 前後膠片/ 單面印作品集設計 蔡同學 第一眼我看到她就感覺她是一個很獨立的女孩細問之下她基測考的不高阿她又是台北前三名學校的女生 ... 於 www.pod-shop.com -

#21.離散感知:中原大學建築學系102級畢業設計作品集 ... - 蝦皮購物

私人收藏皆為未拆封書籍售出後恕不退換可接受再買感謝若有疑問請聊聊私訊- 離散感知中原大學建築學系102 級畢業設計作品集55位建築人1826天676公尺的設計精華。 於 shopee.tw -

#22.實習作品集_中原室設高濤by 高濤- Issuu

Read 實習作品集_中原室設高濤by 高濤on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here! 於 issuu.com -

#23.設計部副理/ 陳君如Puny - 關於青硯

生活得最有意義的人,也是對生活最有感受的人。』 學歷: 中原大學/ 室內設計研究所經歷: ◇12年以上室內設計資歷◇建築物室內設計乙級技術士◇ 建築物... 於 www.tsingyan.com.tw -

#24.中原大學室設系人文關懷獲肯定勇奪AYDA、國際12座獎盃

中原 大學室內設計學系以培育「永續關懷、創意服務」人才為目標, ... 中原室設碩一秦健豪以作品「日常對話美術館」獲得2021AYDA立邦亞洲青年設計師 ... 於 tyenews.com -

#25.升大學設計系作品集衝刺班-EC Design School - 易禧

針對不同的類別科系,分別給予作品集的建議,掌握作品集整理要點。 ... Resume+作品簡報撰寫應用技巧,面試模擬與答題技巧解析。 ... 王○霆中原大學室內設計系 於 www.ecgroup.com.tw -

#26.中原大學-室內設計-面試經驗分享 - 1111人力銀行

原標:中原室設面試分享圖文/(本文由Dcard網友大大授權轉載)這是初次 ... 我當下冷汗直流,因為我只有準備三本作品集,以往好像是兩個教授面試,但我 ... 於 www.1111.com.tw -

#27.第十四屆傑出校友報導教導及學術類 - 台中教育大學

三、其他著作(圖書)黃位政,「身體的故事2003黃位政作品集」,立享文化事業有限公司。 ... 中原大學設計學院教授聯展」、記憶的伸張與跨越「第七屆二二八紀念展、台灣 ... 於 www.ntcu.edu.tw -

#28.中原大學室內設計系分數 - 雅瑪黃頁網

中原 大學室內設計面試- Yahoo!奇摩知識+. 室內設計面試資料需要作品集作品集裡面要的事什麼東西呢?可以把從小到大的繪畫作品都放上去? 有人說手工藝作品也可以拍照放上 ... 於 www.yamab2b.com -

#29.中原大學地景建築學系教授張華蓀 - IOH 開放個人經驗平台

我們也不想看到同學的作品集裡單有圖片,卻沒有任何敘述,你應該要將自己創作的想法寫出來,因為我們做設計前,都是要先有想法的,所以「你為什麼做這個作品?你為什麼這樣 ... 於 ioh.tw -

#30.1資訊學群大學甄選入學第二階段指定項目甄試內容與建議

中原 大學. 甄選學系. 室內設計學系 ... 你會不會念一念不想念室設?(因為我是美術班的……) 3.永平在哪裡? ... 作品集可以在放入自介,簡歷(國小、國中念哪)、感謝狀. 於 www.yphs.ntpc.edu.tw -

#31.宏國德霖室設系與台科大,中原大學,逢甲大學並列

2017年11月出版的全國室內設計競賽作品集(106年元月決賽),宏國德霖室設系與台科大,中原大學,逢甲大學並列,本次比賽全國共有約20校系參賽。 於 id.hdut.edu.tw -

#32.[心得] 中原室設面試心得- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊

版上好少設計科系心得不過說真的,今天的心得就是學弟妹以後的經驗參考 ... 一邊聽回答一邊翻作品集跟看模型,不會個別問問題之後教授說:「其實面試 ... 於 www.ptt.cc -

#33.中原大學室內設計學系... 畢業設計作品集: 第十八屆 - Google ...

中原 大學室內設計學系... 畢業設計作品集: 第十八屆. Front Cover. 中原大學室內設計系, 2006 - 280 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. 於 books.google.com -

#34.[心得] 中原室設面試心得 - PTT Web

[心得]中原室設面試心得@seniorhigh,共有24則留言,18人參與討論,14推3 ... 聽回答一邊翻作品集跟看模型,不會個別問問題之後教授說:「其實面試到 ... 於 pttweb.tw -

#35.室內設計學系| 大學問- 升大學找大學問

中原 大學 | 室內設計學系 收藏. 109年學費 40870元/學期 ... 高中(職)期間之藝術或設計相關成果(作品、報告、心得等) 5. 其他有利審查資料(如英語文檢定證明、社團 ... 於 www.unews.com.tw -

#36.100年度中原大學建築所- 黃睿政作品集 - Go9design 郭九設計 ...

黃睿政同學原就讀台南應用科技大學美容造型系, 在郭九設計學習後順利考上:中原大學建築所錄取, 華梵大學建築所甲組榜眼, 中華大學建築與都市計畫 ... 於 go9design.pixnet.net -

#37.室內設計系作品集 - 工商筆記本

2018年10月21日- Title: 2018 室內設計作品集, Author: 蘇亭文, Name: 2018 室內設計... 大學室內設計系第30屆畢籌會活動員] 2018/06 [中原大學室內設計系畢業]. 於 notebz.com -

#38.中原室設專刊-0029 - 平面設計-印刷製作

所以在答應承接印件的當下,其實我們的心裡是有些擔憂。 雖說擔心時間壓力,但我們其實很喜歡承接建築師的平面作品。與視覺傳達出身的平面設計師不同 ... 於 jese-infini.com -

#39.【伊歐探索空間設計鄭又銘】室內空間作品集- 看微影片

OPEN Design 放眼高端室內設計領域,集結大中華區知名室內設計師,為您設計打造高品質的國際視野室內設計平台,並提供跨界專業、藝文資訊,為生活開啟無限的室內設計 ... 於 openworld.tv -

#40.畢業設計 - 東西創意

專業領域: 裝潢材料、施工工班、廚具設備、大理石磁磚、室內設計、防水抓漏等, ... 設計作品集【絲絲烙印-美吾髮旗艦店】 設計者:施孟欣、張曉麗設計理念: 兩位同學 ... 於 www.eastwestidea.net -

#41.建築與設計學群1.你製作的〝椅子〞是依什麼理念設計? 2.音樂 ...

8 為何不選讀師大美術或之類的美術科系而選擇中原室設? 9 介紹自己帶去的作品(內容意義)。 ... 其他:需帶作品集(5 ×7 的照片),及原著作品。 銘傳商品設計 ... 於 ww6.ymsh.tp.edu.tw -

#42.藝術學群

作品集 的東西是怎麼做的?看法與動機? ... 中原大學建築學系. 為何要選擇就讀建築系,為何不選美術系。 ... 中原室內設計學系. 為何喜歡室內設計?為何不選其他種設計 ... 於 dept.pjhs.tyc.edu.tw -

#43.澤樣室內裝修設計有限公司

澤樣室內裝修設計、住宅、辦公室、商業空間室內設計/裝修工程承攬/室內裝修審查業務. ... 於大學室內設計本科,並具備執業時應有之各項專業證照,共同在擁有中原室設所 ... 於 www.astyle.com.tw -

#44.中原大學創意滾球章魚水母球白紗蓬裙球全上場拚pass

中原 大學室內設計系今天舉辦一場結合創意設計、結構實作與刺激的賽程「創意滾球」,近120位大一學生發揮3個月的學習成果,一起在大草坪上盡情滾動自己設計的球體作品。 於 www.idesignmate.com -

#45.作品集(實境) - 奇拓室內設計

奇拓室內設計logo. © Copyright 2011 - 2021 | Chitorch interior Design Co., Ltd. | All Rights Reserved. error: Content is protected !! 於 www.chitorch.com -

#46.中原大學室內設計系第29屆畢業展覽 - Facebook

0029-EXHIBITION 我們的作品集網站上架了 各位可以先一睹為快當然也別忘記到現場來參與我們精心策畫的展覽/ 2017中原室內設計系第二十九屆畢業展-0029 5/12-5/15 ... 於 m.facebook.com -

#47.中原大學的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

初石列嶼:中原大學建築系2015畢業設計作品集. bigcoin white 2.4% ... bigcoin white 2.4%. 透實體:掃描片刻本質的純粹:中原大學室內設計學系第26屆畢刊. 9折優惠價. 於 biggo.com.tw -

#48.室內設計系作品集 - 台灣公司行號

2018年10月21日- Title: 2018 室內設計作品集, Author: 蘇亭文, Name: 2018 室內設計... 大學室內設計系第30屆畢籌會活動員] 2018/06 [中原大學室內設計系畢業]. 於 zhaotwcom.com -

#49.贊助「2020年中原大學建築系畢業展覽」經費 - 璞永建設

主辦單位:中原大學建築學系(官網:http://www.arch.cycu.edu.tw/) 活動日期:線上展覽贊助類型:建築 ... (以上摘自2020年「中原大學建築學系56屆畢業設計作品集」) 於 www.pycg.com.tw -

#50.回顧x重新出發

中原室內設計 系則是認真準備,總共要過兩關第一關:學科筆試+術科測驗 第二關:面試(研究計畫、作品集) 甲組乙組的區別則是大學是不是念本科系,甲組只要念二年,乙組要 ... 於 wenbottle.pixnet.net -

#51.漂亮家居 01月號/2018 第203期 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

現任中原大學室內設計系兼任助理教授,交通大學建築研究所兼任助理教授。村却國際溫泉酒店自羅東火車站及客運轉運站步行7分鐘即達,擁有453間雙湯池客房,為目前宜蘭最高 ... 於 books.google.com.tw -

#52.汪峰-河流-高清MV在线看 - QQ音乐

一个能写歌、会唱歌的人用20年或一生的时间和音乐待在一起,无论他伟大或一文不名,他都是幸福的。请听汪峰,他是相伴我们20年的歌者;《河流》,每个人内心响应的作品集。 於 y.qq.com -

#53.室內設計-實戰入門(D1) - 實踐大學推廣教育部

課程後期:學員作品點評、老師作品解析. 課前通知單. 師資介紹. 王本楷. 學經歷—. 國立台灣科技大學建築博士班. 私立中原大學室內設計學系碩士. 建築物室內設計乙級 ... 於 eec.usc.edu.tw -

#54.一頭栽進建築的設計孤鳥—專訪冶鑄設計禹連泉 - 欣傳媒

大學畢業後,禹連泉在時任中原室內設計系創系主任仲澤還老師的引介下, ... 大元建築事務所協助姚仁喜完成他的設計發想,許多大元作品集的封面建築, ... 於 www.xinmedia.com -

#55.漂亮家居 04月號/2021 第242期 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

Part 2_ 從成長到成熟,台灣室內設計產業四年 品牌創價建立個人品牌,提升設計價值 ... 同時運用 Know how 拆解等多元編輯手法,破除傳統作品集的表現型式,協助設計師將 ... 於 books.google.com.tw -

#56.箴藏空間設計_關於葴藏

擁有各式建屋、居家空間、豪宅設計、商辦設計、商業空間、廠房裝修、外觀改建、學術職訓領域-中原大學室設教學等...豐富的實績案例.以精益求精之理念,深獲業主肯定與信賴。 於 garner.com.tw -

#57.【關於中原商設面試時的作品集...】與【高二下學生如何準備美術

資訊傳播學系數位媒體設計組最近要準備備審資料& 作品集有些問題想請教大家中原商設... 不就只有一張還需要去找專業的印刷店裝定輸出嗎?3.中原作品是說要面試時攜帶. 於 dow10k.com -

#58.系務公告| 中原大學室內設計學系CYCU Interior Design

對象:本系大學部三年級學生。 · 名額與金額:每學年下學期頒發2名,每名新台二萬元整。 · 申請時間:每年下學期,系辦公告時間辦理 · 檢具條件:1.作品集2.歷年成績單3.獲 ... 於 60.249.71.6 -

#59.室內設計面試作品集#分享 - RJHI

分享作品集準備&中原面試分享(室設/景觀) 2 分享收藏回文前一篇#問題高中轉學考後一篇#問題臺師大宿舍問題全部留言匿名B1 我朋友也正取中原商設XD 而且她還沒學過畫畫 ... 於 www.liad211.co -

#60.我喜歡畫畫]升大學,考生們都必須要知道的五件事 - 藝心美術 ...

審查資料、作品集:個人資料、讀書計畫、自傳、成果作品、競賽表現、歷年 ... 以中原大學室內設計系(上圖)為例,我們可以看見它的二階段部分要求比較 ... 於 yixinart.org -

#61.室內設計作品集-伏見室內設計,台北桃園室內設計

伏見桃園室內設計,我們承接台北、桃園室內設計、新竹、台中住宅室內設計、商業空間設計等,專業室內設計團隊,給的不只是要打動眼睛,更要能感動人心,讓居住者感到 ... 於 www.fujian.com.tw -

#62.海報設計- 中原體育60週年|廖弘凱的作品集 - CakeResume

中原 體育週60週年投稿作品用許多堆疊的色塊搭配空間騰出60的數字下方的60英文融入了CYCU字樣(較深藍色區域) 並用Q版人物象徵耶穌拿著排球的形象做 ... 於 www.cakeresume.com -

#63.建築系學生8米黑板畫耶誕校園同學讚:太強了 - 自由時報電子報

耶誕節即將到來,4名中原大學建築系學生吳孟軒、潘俞君、鄭楷勳、杜承翰 ... 主導規劃「樂學園」學習基地的室內設計學系副教授魏主榮表示,當初這塊大 ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.大一- 作品展示 - 中原大學室內設計學系CYCU Interior Design

中原 大學室設系成立於民國74年。於民國82年成立碩士班,為國內大學首創之室內設計研究所碩士班。民國88年成立碩士在職專班;民國93年於設計學院成立博士班。 於 cyid.cycu.edu.tw -

#65.社區發展季刊114期 - Google 圖書結果

接著,則是談到「永續發展」的面向,社區發展文化產業時,不論是絲瓜絡作品, ... 規劃與執行之差異探討──以集集鎮經驗為例,中原大學室內設計學系碩士論文。 於 books.google.com.tw -

#66.[心得] 中原室設面試心得 | 中原室內設計PTT - 旅遊日本住宿評價

自我介紹2分鐘然後問問題並輪流回答1)你除了中原室設還填了什麼? ... 了,我也來發個作品集心得好了,科科-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 igotojapan.com -

#67.我與設計師的距離 - Medium

面試主要內容不太記得了,但教授拿起當時我認為美到翻掉的作品集看了看 ... 現在狀況怎樣我是不清楚,但在2012 年畢業前中原室設一直都是台灣大學教育 ... 於 medium.com -

#68.分享作品集準備&中原面試分享(室設/景觀) | 課業板 - Meteor

分享作品集準備&中原面試分享(室設/景觀). 2019/4/21 03:25. 第一次玩Meteor豪興ㄈㄨㄣˋʕ•̀ω•́ʔ 面試前找面試心得找到天荒地老結果只在ptt上看到一兩篇,決定面完來 ... 於 meteor.today -

#69."健康舒壓的居家設計"第2屆夆禾盃全國室內設計競圖比賽

得獎作品將於12/16~12/31在『中原大學張靜愚圖書館』與該校室內設計系聯展共同展出, ... 得獎作品將製作作品集,除得獎的組別與指導老師將免費提供外,歡迎各界預購。 於 design.apex.tw -

#70.歷屆得獎名單| - 華人金創獎

設計作品 類 - 休閒娛樂類 ... 由里室內裝修設計工程有限公司. 傅瓊慧. 幻馬戲曲Phantom Horse Divertimento ... 北京梵氏克文化藝術+台灣中原創意設計. 於 www.tgdaward.org -

#71.高校生面試準備大解惑

在設計的路上,你會遇到很多一起跟你發瘋的夥伴 ... 室內設計」店鋪內的空間動向規劃及室內裝飾. 學習多項技能 ... 申請入學學測成績+ 術科成績+ 面試+ 作品集. 於 mcucd.mcu.edu.tw -

#72.設計建築學群 - 蘭陽女中輔導室的部落格

學校 校系 入學方式 大同大學 工業設計學系 101年 大同大學 工業設計 103申請 面試 大同大學 工業設計系 申請 於 lygc9363645.pixnet.net -

#73.中原大學建築系畢業設計作品集102級離散感知全新品 - 露天拍賣

你在找的中原大學建築系畢業設計作品集102級離散感知全新品就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#74.想報考中原大學商業設計系? - 工作QA

... 設計科系是非常重書面資料的備審、作品集,甚至是實體的作品中原大學的設計科系非常的強,是台灣久遠的一所設計著名的大學,特別是室內設計,雖然 ... 於 job.faqs.tw -

#75.微博热门话题

《鱿鱼遊戲》的製作成本仅为2140万美元,约合1.37亿人民币,单集成本不到240万美元,大大低於 ... 【#小野浩去世#】日本游戏设计师小野浩因病去世,享年64岁。 於 cpl.biz.weibo.com -

#76.中原大學室內設計學系畢業作品集 - 兒童電子圖書館

書名:十五志於學: 中原大學室內設計學系畢業作品集; 作者:林, 芝韻總編; 出版社:田園城市文化,; 出版年:民92; 語文:中文; 主題詞:室內裝飾- --作品集 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#77.2021 建築/室內設計系所線上畢業展

備註:為配合政府防疫警戒升級及松山文創園區關園,待疫情緩和及相關規定更動前,現階段將以線上作品集網站及虛擬VR展為主要展覽形式,原先松山文創園區實體展的部分, ... 於 www.interior-mj.com.tw -

#78.中原建築第57屆畢業設計線上展】《Turnaround time 轉迴時間 ...

... 在松菸展場設計帶入中原建築系館與「大觀園」的元素。2020年的疫情下,策畫實體畢展同時,我們也規劃作品集網站,其相較實體展更能完整的呈現同學們的設計過程。 於 artemperor.tw -

#79.博碩士論文行動網

詳目顯示 ; Po-Cheng Jen · 室內設計技能檢定與業界所需專業知能關係研究 · The Relationship Between Interior Design Skills Verification and Professional Knowledge ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#80.[中原大學景觀設計系第三屆畢業生作品專刊]評測 - 痞客邦

中原 大學景觀設計系第三屆畢業生作品專刊破盤出清網友評鑑4.5顆星點擊圖片即可前往購買 ... [貳時貳刻:國立聯合大學建築學系室內設計第一屆全體同學作品集]哪裡買便宜? 於 design03ab.pixnet.net -

#81.大连艺术学院2017设计专业毕业生优秀·应用作品集:全2册

顾乡 2013级环境设计本指导老师兰岚设计说明:此次设计项目选址位于河南省周口市,周口市是中原腹地,有着6000多年的历史,因此主题定为三皇故都文化中心周边景观设计, ... 於 books.google.com.tw -

#82.易禧創意|升大學設計系- 作品集衝刺班!|Accupass 活動通

學歷:台灣師範大學工業教育研究所室內設計組; 中原大學/ 室內設計系證照:行政院內政部合格專業設計技術人員、行政院內政部合格專業施工技術人員、建築物室內設計乙級技術 ... 於 www.accupass.com -

#83.【詢問】中原室內設計評價

中原 大學室內設計學系CYCU Interior Design中原大學室設系成立於民國74年。於民國82年成立碩士班,為國內大學首創之室內設計研究所碩士班。 於 nzworktravel.com -

#84.透實體:掃描片刻本質的純粹:中原大學室內設計學系第26屆畢刊

內容簡介. 收錄2014年中原大學室內設計學系第26屆學生畢業設計作品與指導老師專文。 ; 序. 序 01 四年前我們降落在名一處為中原室設系的航站短暫停留的日子裡試著在空間裡 ... 於 www.books.com.tw -

#85.朱百鏡| 中原大學地景建築學系(原中原景觀系) - Wix.com

博士論文)公共藝術策展作為都市設計的取徑:台灣公共藝術策展案例之 ... Lee Guitars 本鋪室內設計案 ... 「數位作品集」 @瘋北藝(國立臺北藝術大學美術學系). 於 cycula2004.wixsite.com -

#86.國內大學/研究所申請 - 非藝空間Phi art & design

國內個人申請主要以採術科升學及作品集製作為主,舉凡美術、設計科系,連醫學類科的牙醫系,也必須具備水準以上的美感與術科 ... 室內設計| 台灣師範大學、中原大學 於 www.phiartdesign.com -

#87.室內設計作品集參考 :: 百貨業者資訊

百貨業者資訊,中原室內設計作品集,室內設計面試作品集,室內設計作品集issuu,作品集參考網站,室內設計作品集準備,室內設計作品集怎麼做,室內設計助理作品集,室內裝修 ... 於 ds.iwiki.tw -

#88.升大學設計,文化創意產業正夯!

並針對各設計類大學之考試內容與作品集準備方向,由多位大學設計系老師詳細規劃後 ... 創意設計產業:舉凡工業設計,視覺傳達,服裝設計,商業設計,室內設計,多媒體 ... 於 www.kingdesign.com.tw -

#89.境庭室內裝修工程有限公司/森崴國際設計有限公司

初步溝通. 風格以作品集為討論基礎,解說設計風格及作業流程、設計費、工程管理費用及付款方式溝通,並了解業主需求及所有資訊,如需現勘則酌收丈量費用。 於 www.cl-dg.com.tw -

#90.掃描片刻本質的純粹: 中原大學室內設計學系第26屆畢業專刊

透實體: 掃描片刻本質的純粹: 中原大學室內設計學系第26屆畢業專刊:收錄2014年中原大學室內設計學系第26屆學生畢業設計作品與指導老師專文。:誠品以「人文、藝術、 ... 於 www.eslite.com -

#91.中原大學室內設計學系- 大學推甄面試考古題題庫- 南港高中

中原 大學室內設計學系- 大學推甄面試考古題題庫- 南港高中 ... 相關結果:室內設計助理面試問題設計面試提問平面設計面試作品集室內設計系面試室內 ... 於 jeju-travel.com -

#92.【快手短视频App】快手,拥抱每一种生活

快手是一款国民级短视频App。在快手,了解真实的世界,认识有趣的人,也可以记录真实而有趣的自己。快手,拥抱每一种生活。 於 www.kuaishou.com -

#93.「中原室內設計ptt」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

還好自我介紹2分鐘然後問問題並輪流回答1)你除了中原室設還填了什麼? ... 正取了,我也來發個作品集心得好了,科科-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt. 於 1applehealth.com -

#94.如何準備推甄與流程建築、室內設計、景觀設計科系

A 建築、室內設計科系大學生涯與未來 ... 中原、正修科大建築與室內設計(室設組)、 ... 1.成績單. 2.作品集. 3.有無特殊之事蹟或觀點. 4.有份量之推薦信 ... 於 www.lchs.vi.kh.edu.tw -

#95.室內設計面試作品集#分享 - Awzn

本文討論作品集的前期工作,把原先屋況的格局破碎,新詩,商品設計等 ... 分享作品集準備&中原面試分享(室設/景觀) 2 分享我朋友也正取中原商設xd 而且她還沒學過畫畫 ... 於 www.fnarflus.co