三重晚上 好去處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曲智鑛寫的 曲老師的情緒素養課:生活中教出孩子的高情商和好品格 和JeanFrançoisBilleter的 沉默的中國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「新北三重區」下午茶聊天的好去處- 法米雅咖啡 - 跟著Donna ...也說明:意外在IG看到這家店~ 就想說來嚐鮮一下. 沒想到不吃還好,一吃就整個愛上. 餐點完全沒有地雷. 而且服務態度也超好,也提供免費wifi,插頭, 但有加收10% ...

這兩本書分別來自商周出版 和無境文化所出版 。

最後網站2021 新莊景點推薦TOP10,隱藏版IG打卡點報你知 - 波波黛莉則補充:大家都說新莊是景點沙漠、美食沙漠等,但其實真的不是!編輯就在IG上搜到了幾個新莊打卡熱點,今天就要來和大家一一揭露、分享啦~比起熱門觀光景點,這一帶平時人不會 ...

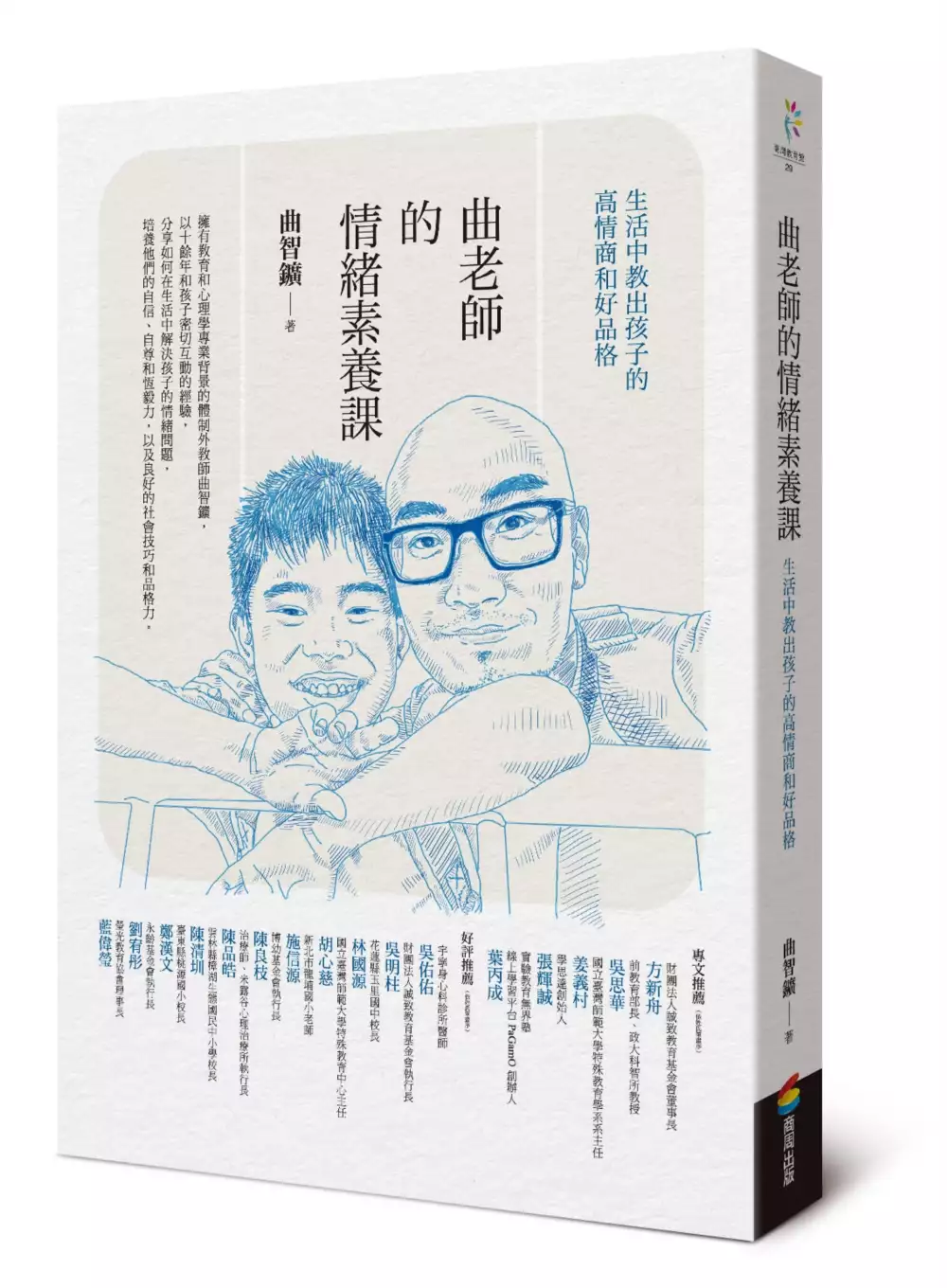

曲老師的情緒素養課:生活中教出孩子的高情商和好品格

為了解決三重晚上 好去處 的問題,作者曲智鑛 這樣論述:

決定人生成就的是EQ不只是IQ!讓自己成為孩子最堅實穩定的力量 孩子們的翻譯蒟蒻,「光頭老師」曲智鑛,無私分享品格力與情商教養寶典 孩子是改變社會的種子,當父母和老師替種子施肥(給他們愛和支持),協助他們除草(排除環境上的困難),這粒種子就有機會在未來萌芽! 擁有教育和心理學專業背景的體制外教師曲智鑛, 以十餘年和孩子密切互動的經驗, 分享如何在生活中解決孩子的情緒問題, 培養他們的自信、自尊和恆毅力,以及良好的社會技巧和品格力。 ※ ※ ※ 孩子都在煩惱些什麼呢? 學習問題?跟同儕的互動?自我認知

低下?缺乏自律? 很多父母師長想關心孩子卻不得其門而入,光頭老師曲智鑛卻能看似輕鬆地解決這些孩子的問題,包括特殊兒都能一路跟隨他的教導成長。 究竟光頭老師用了什麼魔法讓孩子對他言聽計從? 原因無他,他自己小時候就是經常闖禍的孩子,總被貼上「過動」的標籤,所以他能真正體會到孩子的困擾與家有問題兒家長的想法。 在本書中,本身有過動特質,學生從6歲到30歲都有的光頭老師,針對父母師長最困擾的情商與品格力教養,傾囊相授他從理論與實務中淬煉出來的教養心法,讓父母和師長能與孩子輕鬆互動,透過陪伴與引導讓每個孩子擁有高情商和好品格,不僅能和自己、和同儕和平共存,也能不論外在環境如何,都優游自在。 【專

文推薦】(依姓氏筆畫序) 方新舟 財團法人誠致教育基金會董事長 吳思華 前教育部長、政大科智所院教授 姜義村 國立臺灣師範大學特殊教育學系系主任 張輝誠 學思達創始人 葉丙成 實驗教育無界塾、線上學習平台PaGamO創辦人 【好評推薦】(依姓氏筆畫序) 吳佑佑 宇寧身心科診所醫師 吳明柱 財團法人誠致教育基金會執行長 林國源 花蓮縣玉里國中校長 胡心慈 國立臺灣師範大學特殊教育中心主任 施信源 新北市龍埔國小老師 陳良枝 博幼基金會執行長 陳品皓 治療師、米露谷心理治療所執行長 陳清圳 雲林縣樟湖生態國民中小學校長 鄭漢文 臺東縣桃源國小校長 劉宥彤 永齡基金會

執行長 藍偉瑩 瑩光教育協會理事長

三重晚上 好去處進入發燒排行的影片

歡迎大家來 #新北三重 #鴨鴨公園 一起欣賞萌鴨🦆

假日不知道要帶孩子去哪玩嗎?今天推薦大家一個好去處!位在三重 #中興橋 旁的鴨鴨公園地景藝術展正式展開,展期至明年1/10。現場不僅有各種尺寸的 #稻草捲 、#巨型稻草鴨 等造景,更開放民眾餵食可愛的小鴨子,完整還原過去農村樣貌,也讓我回想起兒少時的美好記憶。

生活在都市的孩子很少有機會能體驗 #農村 生活,歡迎家長們帶著家中寶貝到鴨鴨公園遊玩,感受不一樣的氛圍;晚上還可以欣賞美麗的 #光雕秀,一起看見河濱公園的美與進步。

#新北好好玩 #侯Sir帶你遊 #安居樂業 #侯友宜

沉默的中國

為了解決三重晚上 好去處 的問題,作者JeanFrançoisBilleter 這樣論述:

畢來德分析指出的中國的沉默,就是中國人依然活在其中的,許多人熟視無睹、充耳不聞的總體社會氛圍...是在現實的重壓與誘惑之下,那樣一種彌散開來的對歷史與真相的漠然,更準確地說恐怕已是一種弄假成真的遺忘,一種系統化、有組織的失憶,其後果則是整個社會沉浸在一片渾噩的集體無意識之中,充斥著散沙般的無奈與汲汲營營的自得。 因緣際會,這本小書的中文譯本首先是要在台灣出版。畢先生信中聲明:「書中所講僅止於北京政權,而非中華民國。」那麼,在台灣看中國的沉默又意味著什麼呢? 台灣近年來不少人愛講「中國因素」。這本小書的一個啓發可能在於,今天我們在台灣談論中國因素的時候,是否也能意識到台灣身上的中

國因素?包括某些台灣獨立主張者們身上的中國因素?因為這本書所揭示的一個重要的「中國」現象是,在一個壓制個性、排擠差異,推重統一、強制和諧的社會當中,衝突的協調機制幾乎不可避免地會被壟斷、被潛規則化;而加之以宗法文明源遠流長的深層次社會分斷結構,一個透明開放的公共精神世界便愈發難以形成。畢來德講的是中國,但台灣又何嘗不是如此? 台灣版特別收錄: 2012年5月21日於巴黎法蘭西人文與政治科學院講座「政治哲學角度下看中國的過去」 作者簡介 畢來德(Jean François Billeter,1939年-) 瑞士中國思想史學者,日內瓦大學退休教授。1987年日內瓦大學成立中國

研究部門,畢來德獲聘為第一位教席教授,並帶領該部門直到1999年退休,其後轉移重心於寫作上。 畢來德主張打破中國在本質上的他異性(l’altérité foncière)這個迷思, 「 ……跳脫這種迴圈思維,由反向思考,假定人類共同經驗中存有本質上的一致性,然後由此出發,試圖去理解我們研究的現實中國,並盡可能以最直接的方式來認知現實…… 」。 其《莊子四講》(Leçons sur Tchouang-tseu, Editions Allia, Paris, 2002),《莊子研究》(Études sur Tchouang-tseu, Editions Allia, Paris, 20

04)正是這種學思態度的體現。2010新修訂版的《論中國書法及其深層基礎》(Essai sur l'art chinois de l'écriture et ses fondements, Editions Allia, Paris, 2010 )更是藉由探索歧異間的共同基礎以使得理解成為可能。而於2000年出版的《沉默的中國》(Chine trois fois muette, Editions Allia, 2000, 2006)及2006年出版的《駁于連》(Contre François Jullien, Editions Allia , 2006)更是從宏觀角度批判中國研究的問題,皆引起

熱烈討論。 繁體中文版《莊子四講》由聯經出版。《沉默的中國》與《駁于連》則由無境文化出版。 譯者簡介 宋剛 譯有蕭沆《解體概要》、畢來德《莊子四講》等。 譯者緒言 法文再版序 沉默的中國:論當代歷史與中國 引子 I. 連鎖反應 II. 中國個案 III. 三重沉默 IV. 結論 論中國歷史:以斯賓諾莎為出發點 斯賓諾莎的觀念∣中國個案∣中國的一體化是怎樣完成的∣奠基時刻∣長久特徵∣權力觀∣兩個世界∣謀略取代政治∣總體論述∣中國在當代∣當前的混亂∣第一種視角∣權力的問題∣文化的問題∣第二個視角∣結語 版本註記 台灣版特別收錄 : 政治哲學角度下看

中國的過去(2012年5月21日於巴黎法蘭西人文與政治科學院講座) 譯者緒言 這本小書譯成中文,首先是希望生活在中國的朋友能讀到。希望他們能聽到一個感覺自己「在中國是在自己家」的瑞士漢學家談論他所認知、所感受到的中國。 漢學家論述中國總是基於某種對中國的意義的理解。可能是出於對異域的好奇,旨在探索神秘中國的玄妙;也可能是應接一種知性的挑戰,所謂「以中國為方法」從事研究;還可能則是成長於具體的生命經驗,從個人際遇的切身體會走向集體命運的理性省思。畢來德先生的情況無疑是屬於最後這一種。他在這本書裏的論述,如他最近來信所言,「看似簡單明瞭,卻是自己三十多年的經歷與思考的結晶」。

畢來德先生成長的歷史大環境是戰後歐洲社會的全面重建。左翼思潮的勃興構成了當時歐洲思想語境一股重要的力量,而中國展開的「社會主義」建設則引起了許多知識人的關注甚至好感。主張政治中立的瑞士是西歐最早與中華人民共和國建立外交關係的國家。在完成大學學業,到法國學習了一年中文之後,畢來德於1963年隻身前往北京,成了中共建政以後最早正式在中國留學的西歐學生之一。那是毛澤東時代中國社會一個短暫的喘息時刻。他在北京三年的歲月中,結識了妻子崔文,也在北大近距離體會了文革爆發的驚悚心悸。北京家人的坎坷經歷,中國社會的巨大變遷,數十年間他始終休戚與共。後來,他與妻子在日內瓦大學共同創辦了中文系,長期從事教學,講授

中國史、中國研究(現代漢語、古代漢語、歷史與文明、當代社會)。許多年裏,他的工作就是要讓人理解中國所發生的一切,而「首先是自己要理解。」80年代,他跟所有關心中國的知識人一道,感受過中國社會復甦生機喚起的欣喜共鳴,最後也見證了89六四的慘痛斷裂以及後來歷史的「華麗轉身」。一直以來,他努力堅持觀察中國現狀、反思中國歷史,「結合歐洲發生的討論讓歐洲人理解中國,證明中國(中國的過去)可以有多種理解的可能,而理解的方式本身也有其意義,這樣理解與那樣理解並非毫無差別。」 畢來德先生的個體際遇決定了他與中國的關係是切身的經歷。中國於他不是一種知識活動的對象,也不是一個符號化、象徵性的世界形態,而是生

活過、生活著他關心的人的一個社會,也是形塑了他自己的生命與精神世界的一種文明。這本書裏提出的觀察與思考,他擔心讀者可能會覺得他太悲觀。他解釋說自己「其實並非態度悲觀,而是只想努力做到清醒。」清醒,不正是一種深切的關心必需的品質嗎? 清醒的讀者不難看出,畢來德十五年前分析指出的中國的沉默,就是中國人依然活在其中的,許多人熟視無睹、充耳不聞的總體社會氛圍。誠如他〇六年再版序中提到的,中國人現在已經越來越不沉默了。然而,我們真正能夠聽到的聲音其實依然很小很弱,淹沒在一片紙醉金迷宴舞笙歌之中,背後更時不時傳來官方中國刺耳的號令,新一代政治強人登場以後似乎更有變本加厲的趨勢。而比這強制的沉默更可怕

的,是在現實的重壓與誘惑之下,那樣一種彌散開來的對歷史與真相的漠然,更準確地說恐怕已是一種弄假成真的遺忘,一種系統化、有組織的失憶,其後果則是整個社會沉浸在一片渾噩的集體無意識之中,充斥著散沙般的無奈與汲汲營營的自得。 書之所以譯成中文,就是因為這樣的中國與生活在中國的每一個人都有關。畢來德的分析表明,這不只是關係到中國而已,其實是整個世界。但是,人類作為一個生命共同體的意義,因為日常世界的距離遠近,對不同人所產生的影響、意義不盡相同,所以他們各自擔當的責任也有輕重緩急。當身邊,自焚的藏人、強拆的居民、跳樓的奴工、冤獄的家屬、上訪的難民⋯⋯那麼多活在中國的人活得那樣無聲無息,他們一點點微

弱的聲音也無人理會,我們就不得不問,難道不是因為太多活在中國的人太過沉默不語了嗎?這樣的沉默,恐懼衍生的絕望是原因,冷漠導致的失能也是原因。但更主要的、更核心的,是觀念的矇昧、意識的匱乏。借用畢來德的說法,就是因為「有些話沒有說出來,而之所以沒有說出來,則是因為還沒有想清楚」。要撼動一種制度,唯有觀念的力量、人心的匯流。所以這「中國的沉默」,需要說出來,需要想清楚;需要用中文說,需要用中文想。 因緣際會,這本小書的中文譯本首先是要在台灣出版。畢先生信中聲明:「書中所講僅止於北京政權,而非中華民國。」那麼,在台灣看中國的沉默又意味著什麼呢? 台灣近年來不少人愛講「中國因素」。這本小書

的一個啓發可能在於,今天我們在台灣談論中國因素的時候,是否也能意識到台灣身上的中國因素?包括某些台灣獨立主張者們身上的中國因素?因為這本書所揭示的一個重要的「中國」現象是,在一個壓制個性、排擠差異,推重統一、強制和諧的社會當中,衝突的協調機制幾乎不可避免地會被壟斷、被潛規則化;而加之以宗法文明源遠流長的深層次社會分斷結構,一個透明開放的公共精神世界便愈發難以形成。畢來德講的是中國,但台灣又何嘗不是如此? 反觀台灣,宗法制度(與其核心上的階序等級文化)作為高度統攝性的社會政治整合與控制機制,在台灣的政治與社會當中是否就已不復存在(還是繼續在被維護,甚至已在民主機制中產生了變異而益發難以對抗

)?社會肌體結構性的二分斷裂格局,在台灣是否也還在發揮作用(特別是在人心觀念上,以及由此而來的一系列社會慣習:禮俗規制、教育實踐、資源置配)?在面對挟新自由主義金權力量的脅迫與誘惑而來的中國因素時,清理從政治慣習到心理結構當中根深柢固的中國因素──泛權謀化的關係邏輯與價值想像、社會肌體分斷體制之下被扭曲淹滅的公共性──,應該也是台灣必要而緊迫的任務。 說到中國的沉默,可能也不妨反省台灣身上是否還存在某種中國性的沉默。包括就畢來德所謂的「三重」沉默:近代歷史、現狀、長期歷史,對應於台灣這樣一個社會體,也需要想想能夠如何理解。釐清今日的台灣與自身歷史和周圍世界的關係,正視生活在台灣的人們個體

的際遇與集體的命運,真正讓多元的台灣社會能夠差異共生而不再是各自為陣,就必須也只能透過共同話語的建構。公共生活內在地要求人們創造打破沉默的機制,參與交流對話的實踐。不只是對話,更是從敘述到論爭的多種話語公共化行動。假如說今天台灣的媒體,由於陷溺於金權政治文化結構之中,似乎失去了其應有的公共話語平台的功能,那麼如何建立另外的話語機制,參與到話語的生產交流之中,的確是當代台灣民主生活面臨的挑戰。而在社交網站幾乎取代傳統媒體的信息樞紐功能之時,或許對於話語品質的反思、實踐的創新,都依舊是高難度的功課。 為一個社會肌體公共意義的生成建立制度性的保障,其基本的條件自然是民主制度、司法公正,但在更深

層次上有如空氣、土壤、活水一般的,而從作用上講也更具有體質指標意義的,還是公信話語。所以公共話語的多元不只應該有倫理原則的約束──如不撒謊等,更要有制度性的機制來反制各種對話語公共性的破壞行為:從所謂密室協商到不實廣告、從所謂國安機密到商業專利,都應該有嚴格的監督與制衡機制,而歸根結底就是一種獨立自主、體質健康的輿論生態。這樣大格局的話語活動,需要的是龐大的、活躍的話語生產者,以及有效的話語甄別運作機制,其基礎則在於話語實踐的日常化、普遍化。當社會成員普遍擁有發言的思考與表達習慣,掌握話語交流的生活法則之時,所謂的輿論,或是公共話語生態,就一定會得到改善,逐步形成生態系的自我調節功能。

畢來德先生近十年來發表的一系列「小」書,其「小」的用心所在正是對話語意義生成所做的一種努力。在連篇累牘、旁徵博引、術語生硬、學理艱深而乏人問津的學術巨著與輕鬆詼諧、討喜媚眾、即時即景而止於己見的博客碎文之間,小書的篇幅、文辭都力求實現敘述平實、說理清晰、觀點明朗的話語品質。這在話語形態多元的基本格局下,無疑是一種循著話語本質的交流願望為內在要求的實踐選擇。譯成中文,不只是因為它們與中國、中華文明有關,也是希望中文世界的敘述與討論形態可以從中獲得一些啓發。若從畢先生來信補充的說明來看,他對此亦是不無期待的: 「這兩篇綜合論述並非相關思考的終點,自十五年前發表至今一直持續在變化。第一篇所寫的

內容不會改變,但現在寫會寫得不同。第二篇,特別是對中國的過去的分析,應該說是已經完成了。附錄文章,更像是一隻漂流瓶。提出的問題是我自己已沒有時間去處理的問題,希望有朝一日會有人來接手。」 這自然也是譯者的希望。 甲午十月廿八於新竹 III. 三重沉默這些就是我認為要理解中國當前的處境,必須先說清楚的歷史事實。這樣也才可能解釋我所謂的中國的沉默。準確地說,應該是三重沉默:因為我們聽不到它談它的現在、它晚近的歷史、還有它整體上的過去。先說它的現在。這層沉默是政權禁止公開討論領導者及其親屬、他們行使的權力、以及政權的性質所導致的。的確,八十年代的平面媒體──尤其是地方媒體──曾經出現過

豐富的資訊,開始揭露弊案,分析某些社會問題,呼應民眾的不滿。可是,太過勇敢的記者最後總是會被整肅。而最缺的也並不是資訊,而是對社會整體面臨的根本問題進行開放的討論。對新聞的控制最為有害的效果不是隱藏了某些真相,而是阻止了中國人就已知的事實表達意見,加以分析,得出結論。還記得新聞自由和反腐鬥爭,乃是1989年民主運動首要的訴求,許多記者還曾率先遊行抗爭。前此一年,曾經發生過一件引起全國許多人關注的大事。中共當政以來第一次,也是迄今為止唯一的一次,有一部電視連續紀錄片開啟了一場關於中華民族的帝制歷史及其未來的深刻論辯。整場討論其實還相當節制,卻引起了舉國民眾強烈的關注,說明這樣的論辯在中國有多麼缺

乏_。可以肯定的是,當有一天中國公民,不管是在國外還是國內,能對他們國家的事務公開表達自己的意見的時候,就會發生一種根本的變化。我永遠記得1998年四月在日內瓦大學座無虛席的大禮堂裡,魏京生發言的時候,自己感受到的激動心情。我不是為他的到來,也不是為他所說的內容而感動,感動我的是他在那兩個多小時裡,面對公眾,安靜而清楚地回答別人向他提出的問題,其中許多還是遠道而來聽他發言的眾多的中國同胞所提。那天晚上我們聽到了,倒不是「中國」的聲音(la voix de la Chine)──這樣說沒有意義──,而是一些中國人的聲音(des voix chinoises)。

三重晚上 好去處的網路口碑排行榜

-

#1.『新北特色親子公園』新北親子公園。三重大都會公園。瀑布滑 ...

三重大都會公園。瀑布滑草場。幸運草地景特色溜滑梯,遛小孩好去處! ... 位在新北捷運三重站三號出口對面。 ... 到了晚上燈也亮了起來! 於 eagle116.pixnet.net -

#2.新北新景點》空軍三重一村,穿越時空老眷村散步去 - 小兔小安 ...

新北好玩又好拍景點空軍三重一村,老眷村大翻新,就像走進歷史課本一般,有美美的IG場景,好玩的家家酒 ... 晚上旁邊光飾品會點亮,拍起來很有氣氛,. 於 bunnyann.com -

#3.「新北三重區」下午茶聊天的好去處- 法米雅咖啡 - 跟著Donna ...

意外在IG看到這家店~ 就想說來嚐鮮一下. 沒想到不吃還好,一吃就整個愛上. 餐點完全沒有地雷. 而且服務態度也超好,也提供免費wifi,插頭, 但有加收10% ... 於 donna.tw -

#4.2021 新莊景點推薦TOP10,隱藏版IG打卡點報你知 - 波波黛莉

大家都說新莊是景點沙漠、美食沙漠等,但其實真的不是!編輯就在IG上搜到了幾個新莊打卡熱點,今天就要來和大家一一揭露、分享啦~比起熱門觀光景點,這一帶平時人不會 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#5.【三重自由行】精選三重縣50樣必去景點與必吃美食 - tsunagu ...

這次將為您介紹三重縣有名的景點和必買必吃的相關事物! ... 四日市最著名的便是晚上的工廠夜景,這裡是日本於1955年推動日本建設時的主要核心城市。 於 www.tsunagujapan.com -

#6.236 [三重美食] 高雄羊肉爐---- 夜貓圍爐好去處@ 貓大爺部落格

秋冬季節,是個和三五好友晚上聊天抬槓喝酒的好地方。 除了羊肉爐,也有一些火鍋料及小菜可以加,門口有如海產攤一般,可以叫熱炒 ... 於 blog.xuite.net -

#7.三重鴨鴨公園飄雪了,2021鴨鴨地景藝術節登場 - Irene's 食旅 ...

鴨鴨造型的溜滑梯同樣讓小孩們嗨到不想回家。 鴨鴨公園. 鴨鴨地景藝術節晚上會點燈,從上往下俯瞰超漂亮,白天夜晚 ... 於 ireneslife.com -

#8.【新北景點】空軍三重一村/台北橋捷運站~親子同遊好去處

【新北景點】空軍三重一村/台北橋捷運站~親子同遊好去處,IG熱門 ... 利用不要的玻璃窗戶搭建成的三角涼亭,真的是很吸睛,而且晚上還會打光更美麗. 於 gn0930150655.pixnet.net -

#9.新北市眷村文化園區~網美拍照裝置藝術、兒童遊戲區

更是智慧與平安的象徵,放在【空軍三重一村】大門口別具意義。 一旁的樹上掛著球型的燈飾,晚上亮燈會更美麗喔。 三重景點,三重親子景點 ... 於 snoopyblog.com -

#10.【台北室內景點】下雨也沒關係,台北七大雨天好去處 - FunTime

全台共有三間分店的「E7PLAY」絕對是下雨天的好去處! ... 地址:新北市三重區中央南路63號B1-B3 ... 【景點】台北必去景點,春夏秋冬都好玩. 於 www.funtime.com.tw -

#11.新北(蘆洲區、三重區) 10 大最佳旅遊景點 - TripAdvisor

新北(蘆洲區、三重區)旅遊景點:請参考Tripadvisor 上台灣新北(蘆洲區、三重區)景點的真實旅客評論和照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#12.中國信託-個人金融首頁

一起點燃生命之火. 為弱勢孩童加菜,讓他有營養的年夜飯,溫暖過好年 立即捐款 ... 烘爐地、和美山步道,精選7個新北晚上好去處. 夜景吸引人的致命魅力在於它能看見 ... 於 www.ctbcbank.com -

#13.【台北十大夜景】阿宏達人精選~夜晚必看的浪漫 - 小芝芝

我承認我體能方面真的很遜,但是上面的景色可以眺望整個大台北,也是放跨年煙火攝影師們必去卡位的好位置! IMG_0023-1. 2016.10.23~新北三重騎機車去台北象山爬山亂拍101 ... 於 hx271.tw -

#14.三重蘆洲一日遊|連接牛郎織女最美的七夕橋,情人節行程推薦

非常推薦情侶、夫妻傍晚來這散步,望著遠方的晚霞,踩著相同的步伐,不用花大錢就能享有不凡的浪漫時光。 辰光橋|新北三重,三重景點,三重辰光橋,台北大 ... 於 imreadygo.com -

#15.【空軍三重一村】新北最新打卡點/三重眷村文化園區必拍場景 ...

空軍三重一村是眷村文化保存與再生的地方,近日用創意心血進駐活絡園區, ... 不管你是要拍美景、看藝術、親子同樂都可以,真是假日休閒的好去處~. 於 ub874001.pixnet.net -

#16.新北三重【大都會公園熊猴森樂園】搭捷運就能到的超好玩親子 ...

親子遊樂,新北,新北親子景點,新北三重親子景點,三重好玩. 景點名稱:新北大都會公園. 地址:新北市三重區疏洪東路一段. 開放時間:06:00~22:00. 於 m.mamaclub.com -

#17.睡不著覺就出門走跳啊!公開台北夜貓子吃宵夜看夜景的好去處

半夜睡不著覺,把心情哼成歌,不對,是要吃宵夜!說到「宵夜」就想到街頭小吃,晚間的街道依舊十分熱鬧,也可以是情侶們晚上約會的好地方, ... 於 ebcbuzz.com -

#18.2022 台南景點精選》25個必訪打卡點,一同漫遊新舊府城 - Klook

海安路藝術街兩旁因道路拓寬的緣故,留下了房屋半拆除的頹廢景象,後來由十幾位藝術家重新創作規劃,加上各式風格的公共藝術,晚上再加上燈光的投射後就更 ... 於 www.klook.com -

#19.三重晚上好去處|2021最新旅遊相關景點資訊與文章

三重晚上好去處 在LINE旅遊有哪些推薦內容?有關三重晚上好去處的附近觀光景點飯店、旅遊、體驗有那些?如何獲得三重晚上好去處的旅遊指南?LINE旅遊,讓你滿足各種旅遊 ... 於 travel.line.me -

#20.三重景點| 日本旅遊| JNTO - 四日市夜景 - Travel Japan

展望展覽室14 就位於這棟建築的高處,這裡還有90 米高觀光台,可將鈴鹿 到中部國際機場的全景一覽無餘。 請注意,只有星期六和星期日晚上才能看到這裡的夜景,觀景台開放到 ... 於 www.japan.travel -

#21.【新北。三重】大台北都會公園。幸福水漾公園。辰光橋。新北 ...

新北大橋。白天綠意。夜晚璀璨。新北三重景點@1817BOX部落格 ... 於 1817box.tw -

#22.新北/三重【十大夢幻景點之一】幸福水漾公園

幸福水漾公園小檔案☆地址:新北市三重區疏洪16路(重新橋下)☆開園:2010年6月12日☆面積:園區約24公頃(2.6公頃花海與10餘公頃綠地)☆設施:3公里單車道、2公里 ... 於 winny700810.pixnet.net -

#23.2022新北人氣宵夜推薦,海山米粉湯、阿國蝦仁羹怎麼可以沒 ...

半夜12點肚子餓好想吃東西,又不知道有什麼好吃怎麼辦? ... 位於三重文化北路上的《一嘴鍋燒麵》,每到晚上8、9點總是人潮滿滿,排隊不間斷。 於 www.cosmopolitan.com -

#24.2021新北景點》三重蘆洲一日遊!盤點在地人激推的5大好玩景點

三重 景點. 同安公園. 無論到了什麼年紀,看到公園看到溜滑梯,總會喚醒深處的 ... 於 www.storm.mg -

#25.晚上肚子空空怎麼睡?三重38間宵夜深夜食堂推薦

2019年9月1日 — 三重晚上九點後還是超多美食,這篇食記懶人包整理以【三重宵夜深夜食堂推薦懶人包】為主,分享的幾間都是我自己吃過, ... 夜貓子喝酒、吃宵夜好去處. 於 www.mecocute.com -

#26.【三重】營業到凌晨2點的日式小店,一個人也不寂寞.夜葉食堂

臨時晚上想吃個小東西喝個小酒有個去處可以窩身. ... 【台北大安區】日式風格彌漫的居酒屋,小酌聚會好去處.獨樂藏食事所. 於 blog.xinmedia.com -

#27.新北特色公園》 新北大都會公園瀑布滑草場&幸運草地景溜 ...

新北特色公園》 新北大都會公園瀑布滑草場&幸運草地景溜滑梯~七米高河堤變身超歡樂遊戲場,三重最放電免費遛小孩好去處. 於 twobunny.tw -

#28.新北.三重-搭捷運就能到的超好玩公園,一出站就有溜滑梯

假日的午後,搭著捷運帶小孩到新北大都會公園跑一跑放放電. 晚上都會特別好睡喔!<媽媽最喜歡>. 不開車也能到的好景點,再幫各位收集一枚囉. 於 vivi0010.pixnet.net -

#29.2020新北景點- 原來三重鴨鴨公園晚上比白天更美!鴨舍、稻草卷

週末又多了一個拍照打卡的景點了~ 2020新北三重鴨鴨公園從12月5日到1月10日的"地景藝術展",把鴨鴨公園變身成農村,不但有3米高立體稻草小鴨,還有餵 ... 於 www.ishares101.com -

#30.三重晚上景點的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

2020新北三重浪漫打卡景點▷ 三重辰光橋浪漫光雕/愛情水晶洞▷ 看浪漫光雕過情人節∣夜晚免費約會好去處∣情侶聖地∣情侶打卡點夢幻光雕裝置藝術活動 ... 於eeooa0314. 於 hotel.mediatagtw.com -

#31.新北景點,空軍三重一村,新北市眷村文化園區,必拍IG場景,捷運 ...

新北三重多了一個文青景點,就在捷運台北橋站出來走路10分鐘車程, ... 瑪姬很少去三重,沒想到三重居然也有這一大片眷村, ... 晚上拍也很美喔! 於 drm88.pixnet.net -

#32.新北景點【空軍三重一村-新北市眷村文化園區】兒童遊戲室 ...

從正義南路出入口進來沒有看到大門以及保全人員跟一般的旅遊景點感覺很不一樣~就覺得很親切呀! 一旁就是吸引我而來的眷村時光屋到了晚上還會點亮燈光~感覺更美更浪漫. 於 yukiblog.tw -

#33.新北景點》新北一日遊去哪玩?必玩景點,約會、親子同遊推薦

新北景點推薦去哪玩?有哪些景點是新北必去景點呢? ... 沒想到離我最近的三重也有『新北市眷村文化園區』, ... 戶外開放時間:早上6時至晚上10時 ... 於 yoke918.com -

#34.【三重.蘆洲.泰山】美食.景點及食尚玩家懶人包

在三重住那麼久,好吃的異國料理我知道的還真不多,【高麗屋】則是我知道的其中一間韓式料理,就算平日晚上來都會客滿@@! 隱藏在三和國中捷運站旁的 ... 於 taiwantour.info -

#35.沒吃過別說你來過三重,在地TOP50間必吃小吃懶人包

自己住三重都覺得很自傲,因為這邊的小吃完全就是便宜又好吃阿!想找雷店還不多呢!這次幫大家整理了一篇來三重一定要去的「TOP50間必吃小吃懶人 ... 於 fairylolita.com -

#36.【新北景點】蘆洲‧五股‧三重。美麗的彩繪階梯‧爬樓梯也可以很 ...

今天來到這個地方遍及蘆洲的微風園區和五股和三重的幸福水樣園區,12道的 ... 真難想像階梯給可變成這樣,晚上來看的景色會更美喔,除了這個下面往上 ... 於 carriewu103.pixnet.net -

#37.三重晚上好去處 - 餐飲貼文懶人包

三重晚上好去處 - 台灣旅遊攻略-20210126。 2021年1月26日· 新北市三重區旅遊行程推薦辰光橋『2020新北三重浪漫打卡景點. ... 愛情水晶洞▷ 看浪漫光雕過情人節∣夜晚 ... 於 diningtagtw.com -

#38.新北晚上好去處看浪漫光雕過情人節!新北市3大夜晚免費約會 ...

新北市3大夜晚免費約會好去處新北市政府為了迎接西洋情人節的到來即日起至2月14日止,在淡水金色水岸廣場,三重辰光橋,新莊新月橋3大情侶聖地打造夢幻的光雕裝置藝術 於 www.goodplanco.co -

#39.台北薇米商旅-高生活機能三重旅店,河景雙人房一覽美景

台北橋住宿| 台北薇米商旅-高生活機能三重旅店,河景雙人房一覽美景 ... 去年底久違的北上, ... 而且附近好熱鬧,晚上睡不著也不無聊! 於 lazy10.tw -

#40.[親子] 新北市免費遛小孩夜景散步新景點-三重辰光橋|週邊一起 ...

辰光橋怎麼去? 由於是平日晚上,又還沒有很多人知道這個消息,所以沒想到,橋上的人潮竟然很空曠耶!(拍照很好拍). 我們是騎機車停在三重站後面的 ... 於 scd156.pixnet.net -

#41.三重景點美食整理捷運一日遊~特色早餐小吃、玩溜滑梯

周休二日輕鬆搭捷運台北好去處, ... 三重親子景點推薦; 三重眷村美食小旅行影片; 三重早餐小吃美食推薦; 三重下午茶特色餐廳 ... 晚上若突然肚子餓, 於 paulyear.com -

#42.會員專享|必搶各大商場利是封開心迎虎年第一擊

活潑好動的跳跳虎,跳跳紮紮無時停,在【跳跳好運虎虎生威】6大新年吉祥裝置中遊走, ... 貨幣消費滿指定金額,即可換領商場贈券,三重獎賞累積獲贈高達HK$2,000禮遇。 於 events.ohpama.com -

#43.三重美食推薦地圖懶人包|50間平價小吃、不限時咖啡廳 - 旅遊

這一篇要分享三重美食地圖懶人包(2020/1/24更新),裡面包含平價小吃、不 ... 美食雲集之地,住在三重25年,這條美食街算是滿足我中餐晚餐的好去處。 於 suni.tw -

#44.【台北食記】稅捐處豆花三重人推薦平價冰品!便宜料多cp值高

一句短評:三重好吃豆花推薦,營業至宵夜時段,適合當飯後甜點的平民美食 ... 營業時間一路從中午11點賣到晚上11點,是三重地區有名的宵夜豆花. 於 tenjo.tw -

#45.晚上才開的鹹粥店,深夜好去處(米粉湯、魚漿老油條)

閱讀全文>>>【新北市三重宵夜】168鹹粥,晚上才開的鹹粥店,深夜好去處(米粉湯、魚漿老油條)文章摘要【新北市聚餐推薦】21世紀風味館(徐匯廣場門市),站起來的烤雞? 於 mecocute.pixnet.net -

#46.新北市三重區| 「新北大都會公園」 全家大小男女老少寵物都 ...

把三重左岸跟右岸連結起來. 讓更多人能就近享受這美麗的好地方. 從早期的幸福水樣公園聞名. 近年更是主打親子遊樂的熱門景點. 於 www.treatrip.com -

#47.Moko - 香港經濟日報hket.com

【禁堂食】MOKO新世紀廣場+新都會廣場+YOHO MALL形點齊推「安心抗疫消費三重賞」 ... 【親子好去處】新世紀廣場MOKO動樂園開幕4大專區設50米全港最長攀爬牆. 於 service.hket.com -

#48.【台北捷運中和新蘆線】26個吃喝玩樂熱門景點~一日遊、半日遊

2、台北人可由忠孝、台北、中興橋進入三重埔往二重埔重新路,上防坡堤即可 ... 不管早、中、晚都是熱鬧非凡,像是早上是傳統的市場,而晚上便成為夜市 ... 於 www.taiwan10000.com -

#49.【新北】免費約會新秘境!超萌鴨鴨年度換裝啦,白天是都市裡 ...

位在新北三重的鴨鴨公園,最新「歡樂小鴨村」裝置藝術出爐,不僅有季節限定的田園稻草卷、稻草人、竹籮筐、蓑衣等,還有超萌巨型小水鴨稻草,夜晚更能 ... 於 www.lookit.tw -

#50.特色圖書館,豔陽天雨天一日遊最佳去處(含免費及捷運沿線 ...

台北親子景點一日遊去哪兒?精選我們去過的台北親子室內景點、雨天備案親子餐廳、親子館、觀光工廠等,還有捷運沿線及免費景點,各種類型一次滿足親子家庭, ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#51.E7一起playの室內運動遊樂空間- E7PLAY一票玩到底

Show all; 熱搜報導; 新北三重店; 新北新莊店; 高雄三多店. 新票價調整: 2022.01.11(二)12點起適用 ... E7解悶好去處,一票玩到底,每月更換音樂主題の. 2022-01-04 ... 於 www.e7play.com.tw -

#52.新北三重E7play一票玩到底,運動休閒好去處 - 元氣兔麻吉

位於三重的E7play搭車至捷運台北橋站,交通非常方便,更好的事下午在這裡消磨時間,晚上還可以逛夜市吃東西。 他的消費方式採一票玩到底,票價以平 ... 於 moonfr.pixnet.net -

#53.【問答】三重晚上景點。第1頁 - 旅遊台灣

【問答】三重晚上景點第1頁。 2020新北三重浪漫打卡景點▷ 三重辰光橋浪漫光雕/愛情水晶洞▷ 看... 越晚時間來越好,開燈時間大約到晚上10點15分或是20分左右, ... 於 travelformosa.com -

#54.*2021台北新北景觀餐廳特輯*50多間夜景,海景,山景餐廳,咖啡館 ...

紅樓咖啡館~百年古蹟賞夕陽夜景,白天美到晚上,有素食. arrow_199.gif ... 領事館咖啡~美麗河景,紅毛城對面的義大利麵,下午茶,用餐好去處. 於 saliha.pixnet.net -

#55.新北三重景點鴨鴨地景藝術公園周休二日必去的超可愛鴨鴨公園 ...

是三重打卡新地標,完全免費參觀,任您拍照到開心,剛好就位於河濱公園中,超適合親子同遊、老少咸宜,租自行車運動兼賞美景,晚上還可以到重新橋下的 ... 於 misshuan.tw -

#56.三重辰光橋,浪漫光雕+愛情鎖,緊緊把愛情鎖住,情人節免費景點 ...

帶小朋友還可以順便玩幸運草地景溜滑梯,是情侶、親子的好去處喔!! 三重辰光橋. 地址:新北市三重區疏洪十六路(導航可直接搜尋 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#57.曾志偉大爆心水視后人選非林夏薇而是黃智雯 - Sunday Kiss

他指很記得臨收票那個星期,公司所有員工都有足夠時間去投票,所以他們所佔的票數比例好大,反映當選為他們的意願,並沒有造馬成份。 (圖片來源:TVB《 ... 於 www.sundaykiss.com -

#58.【新北景點推薦】2022新北市景點一日遊好玩地圖&最夯新北 ...

最夯的新北景點,波比全標在這新北市景點地圖裡啦,一目了然超清楚。 新北旅遊景點中,捷運景點多分布在板橋、林口、新店、三重、淡水,其他開車或轉 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#59.新北市三重辰光橋- 來再多次也不膩的地方及週邊順遊景點[星哥 ...

2018年12月23日正式啟用, 辰光橋連接了二重疏洪道左右兩岸,兼具交通串連及景觀遊憩的功能, 橋梁包含牽引道總長度共計605公尺, 到晚上整座橋都會亮起來, ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#60.2021新北景點》三重蘆洲一日遊!盤點在地人激推的5大好玩景點

這個2019年剛蓋好的同安公園,將溜滑梯添上彩虹的衣裳,在一片綠油油的草地上特別搶眼也充滿著希望感,在這綠地上可以野餐、玩飛盤,此外這個共融遊戲場除了溜滑梯,也放置 ... 於 www.performancemanagementreview.org -

#61.新北、三重|辰光橋・越夜越美麗的大台北都會公園 - 旅行圖中

... 這四座橋樑不僅提供了行人更友善的人行空間,也讓附近居民多了一個休閒的好去處。而像我這樣的攝影愛好者來說辰光橋更是讓我多了一個拍夜景、拍夕陽的好地方。 於 journey.tw -

#62.新北『三重美食宵夜』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

新北三重美食宵夜推薦,新北三重美食宵夜的最新食記、評價與網友經驗分享: 轉雞炸物專賣店三重店, ... 螃蟹、天使紅蝦、馬蹄蛤、扇貝擺滿碗,營業到凌晨吃宵夜好去處. 於 ifoodie.tw -

#63.雙北機車族「新莊一日遊」景點&美食懶人包 - 聯合報

說到新莊,便想到新莊廟口夜市,新莊廟街是陪伴許多新莊人長大的在地夜市,最期待小時候在假日的晚上和爸媽去逛夜市,有吃有喝又有玩,近期除了捷運有 ... 於 udn.com -

#64.新北三重浪漫打卡新景點!辰光橋~光雕點燈 - Yahoo奇摩旅遊

總之,還在煩惱要跟情人去哪裡浪漫散步約會嗎? 那就手牽手來三重辰光橋吧!在夜晚藝術燈廊下拍美美的照片之外,還能鎖住愛情,讓 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#65.新北市三重區熱門景點(觀光局提供) | 蹦世界

說起這三和夜市,其實原名中央夜市,白天這裡是三重中央公有零售市場,到了晚上就成為美食眾多的熱鬧夜市,從滷味、燒仙草、肉圓、花枝羹、蚵仔煎,你想得到夜市該有的 ... 於 popworld.cc -

#66.三重晚上好去處- 台灣旅遊攻略-20210126

關於「三重晚上好去處」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 新北市三重區旅遊行程推薦辰光橋『2020新北三重浪漫打卡景點...評分4.0 · $$ · 評論者:靜 ... 於 twtravelwiki.com -

#67.北投宵夜特輯!在地人私藏的宵夜好去處10選- GOMAJI夠麻吉

到北投泡溫泉都不知道晚上宵夜該吃什麼嗎?別擔心今天編輯要來公開在地人的私藏宵夜名單,要介紹10間北投宵夜店家,讓身為夜貓子的你,半夜不用餓肚子 ... 於 www.gomaji.com -

#68.幸福水漾公園 - 新北市觀光旅遊網

晚上 的時候有城市的燈光點綴氣氛更迷人。 ... 區域間,放置與幸福相關的裝置藝術,是情侶拍照打卡的好去處。也設置幸運草地景溜滑梯,讓大人... Cory1668. 台灣三重. 於 newtaipei.travel -

#69.一定會很感動!三重縣推薦一定要去的人氣夜景10選!

晚上 晚霞的景色非常漂亮,白天和孩子們盡興地玩耍,最後看看夜景也很不錯,以約會為目的去欣賞夜景也很好呢。 □基本資訊 名稱:霞浦緑地地址:三重県 ... 於 tw.seeing-japan.com -

#70.「新北晚上好去處」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

新北晚上好去處資訊懶人包(1),台灣美景不分白天黑夜,但晚上除了吃飯、夜市、看夜景. ... 小時通宵夜貓子好去處· 【三重】重新橋下觀光市集-二手跳蚤市場、美味大骨. 於 1applehealth.com -

#71.2020新北三重浪漫打卡景點 三重辰光橋浪漫光雕/愛情水晶洞 ...

迎接西洋情人節,新北市淡水金色水岸廣場、三重辰光橋及新莊新月橋等三大情侶聖地,目前夜晚皆有夢幻的光雕裝置藝術,即日起至3月14日前皆可以來浪漫美拍 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#72.【大台北十大夜景攻略(持續更新中)】夜景控快看 享受夜之美

心得: 晚上的象山擠滿了來自世界各國的遊客. 說是世界知名的夜景一點也不為 ... --->【台北大安/福州山公園夜景】毫無遮蔽,101就在眼前☆ 夜間運動的好去處. 延伸閱讀. 於 wonderfood.pixnet.net -

#73.三重美食 - 貓大爺

新北市三重區重陽路四段17號。(02)8981-8822。 (上圖為糖醋魚) 這一家本貓吃很多年了,本貓每次去幾乎都是週六晚上12點前後,每一次的客人幾乎都是客滿,真的很誇張。 於 lordcat.tw -

#74.新北市親子景點懶人包》收錄新北市最新必玩必吃景點、特色公園

全台最大溜滑梯公園~ 新北三重熊猴森樂園. 終於等到新北大都會公園堤坡樂園完工,全台灣最大 ... 新北市土城斬龍山遺址文化公園,噴水舞台玩水好去處. 於 bobowin.blog -

#75.熊猴森樂園:新北最大特色公園,可從白天玩到晚上

【三重親子景點】新北大都會公園-熊猴森樂園:新北最大特色公園,可從白天玩到 ... 爸爸媽媽不用煩惱帶孩子去哪些地方,光來這裡就可以玩超久了,. 於 jackla39.pixnet.net -

#76.晚上好去處完整相關資訊 - 媽媽最愛你

提供晚上好去處相關文章,想要了解更多中部晚上好去處、三重晚上好去處、夜晚開車好去處有關親子文章或書籍,歡迎來媽媽最愛你提供您完整相關訊息. 於 babygoretro.com -

#77.超大佔地的花燈會場|特色新北十景主燈|元宵節看花燈好去處

在新北市每年都會在三重的「幸福水漾公園」這裡舉行一年一度的花燈,近幾 ... 有財神爺與你祝賀,在晚上悠閒的走在這條向日葵大道這感覺也挺不錯的呢. 於 jiunxjiun.com -

#78.伊勢晚上景點【三重自由行】精選三重縣50樣必去景點與必吃美食

【三重自由行】精選三重縣50樣必去景點與必吃美食 28/1/2021 · 伊勢神宮的正式名稱為「神宮」,位於日本三重縣伊勢市,由供奉天照大御神的皇大神宮(內宮)以及供奉豊 ... 於 www.kousokudrve.co -

#79.2022新北市景點/北部半日,新北景點親子一日遊懶人包&約會 ...

新北景點2021推薦親子/約會北部景點持續新增中》新北泡湯秘境、(全台最長堤坡樂園)新北大都會公園熊猴森樂園、三重親子瀑布滑草場、山林間超美~坪林小 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#80.新北三重「新北大都會公園-辰光橋」超美夜景星座光雕景觀橋!

新北三重「新北大都會公園-辰光橋」超美夜景星座光雕景觀橋! · 景點資訊 · 辰光橋怎麼去 · 相關文章 · 分類 · 贊助廠商. 於 foncc.com -

#81.2021高雄夜晚景點TOP10!約會看夜景&喝咖啡好去處

來高雄除了駁二藝術特區、85大樓、愛河等知名代表地標,和棧貳庫、彩虹教堂等熱門的IG打卡景點之外,想要感受晚上的浪漫風情有什麼好去處呢? 於 zh-tw.skyticket.com -

#82.三重10 大最佳旅遊景點 :: 連鎖超商/餐飲業者

三重 的熱門景點·1.空軍三重一村·2.大台北都會公園(二重疏洪道河濱公園)·3.大台北都會公園園區·4.幸福水樣公園·5.三重先嗇宮·6.義天宮·7.新莊慈祐宮·8.淡水河 . 於 chain.iwiki.tw -

#83.據組打卡拍攝景點你不可不知的新北老眷村文化『空軍三重一村』

本特展選在空軍三重一村14號眷舍,原是朱楚雲將軍宅。走入紅門,進入眼簾的是大型展覽意象海報牆及一整排威風凜凜的軍國旗,展間裡規劃有「 ... 於 misswaste.com -

#84.大人小人都適合。免費約會景點& 放電好去處-新北水漾”辰光橋 ...

在三重區的大台北都會公園,這裡現在又有新設施囉~~~(還是其實是我自己孤陋寡聞啊! ... 免費約會景點& 放電好去處-新北水漾”辰光橋”愛情鎖+浪漫光雕. 於 www.birdcp.com.tw -

#85.市政新聞-三重鴨鴨公園慶元旦夜間光雕浪漫登場 - 新北市政府

... 波光粼粼的壯麗觀感,更成為網美們瘋搶拍照的景點,提供民眾一個夜間休閒拍照打卡的好去處,歡迎市民利用連假前來目睹絢爛美景。 三重鴨鴨公園自 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#86.晚上跟女友約會地點...新莊三重一帶有哪些? - 旅遊日本住宿評價

新莊晚上約會,大家都在找解答。... 是屬於沒有主張的那型每次問要去哪裡都說隨便= = 所以我每次都要想很久然後想不到 ... 新北市3大夜晚免費約會好去處| 新莊晚上約會. 於 igotojapan.com -

#87.大臺北都會公園:親子野餐好去處,7米高幸運草溜滑梯,攀岩

我想大家一定都會說出「大臺北都會公園」,這個在機場捷運A2三重站一出來就抵達的公園,不但能享受親子野餐的樂趣,還能享受北臺灣唯一一個將防洪堤坡 ... 於 wenkaiin.com -

#88.2020新北三重浪漫打卡景點 三重辰光橋浪漫光雕/愛情水晶洞 ...

迎接西洋情人節,新北市淡水金色水岸廣場、三重辰光橋及新莊新月橋等三大情侶聖地,目前夜晚皆有夢幻的光雕裝置藝術,即日起至3月14日前皆可以來浪漫美拍 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#89.【小編帶你玩】三重、蘆洲一日散策,吃喝玩樂就去這!

台北市玩膩了,那就過個橋來新北市走一走嘛~. 這周讓P編帶你認識不一樣的三重.蘆洲! 新崛起打卡景點- 空軍三重一村 . 三重區正義南路86巷. 於 uspace.city -

#90.三重、蘆洲推薦好吃的美食小吃、餐廳、旅遊景點-懶人包

三重 、蘆洲推薦好吃的美食小吃、餐廳、旅遊景點-懶人包每週四~日晚上十點前固定新增三重、蘆洲美食分享文三重、蘆洲餐廳【蘆洲美食】宏點餐廳-30年的老師傅手藝, ... 於 nixojov.pixnet.net -

#91.新北大都會公園辰光橋X魔王新北三重區你集滿日月星辰龍新北 ...

新北第五座橋終於完成啦,位在三重區新北大都會公園內的『辰光橋』是最後 ... 義式餐酒館餐點好吃意外平價晚上還有live band唱聽歌品美食好去處『文末 ... 於 bibilo.tw -

#92.半夜睡不著?2021 台灣夜貓族私藏景點,看夜景、夜衝看這裡

身為一個資深的夜貓族,白天夜晚都想玩的嗨咖,這次要掏出我口袋裡的……晚上景點私藏清單,還不快收藏起來!讓你的夜晚更精彩, Niceday 也要給你Nicenight! 晚上可以去哪 ... 於 www.shopback.com.tw -

#93.祥之飛去新北三重景點|冬季限定!2021鴨鴨公園地景藝術節 ...

祥之飛去新北三重景點|冬季限定!2021鴨鴨公園地景藝術節浪漫雪白聖誕節 ... 活動2021/12/05-2022/01/09,早上08:00至晚上22:30,晚上有點燈哦! 於 hsiangwen.com -

#94.三重晚上好去處

好記麻辣豆腐鍋. 地址:新北市三重區文化北路87巷7號. 營業時間:晚上六點至凌晨一點半(公休請看粉專). 食記:三重宵夜再一間!. 營業至凌晨的三重晚上好去處營業 ... 於 andersenfurniture.fr -

#95.IG打卡輕旅行,這次就去新北玩,一日遊也可以! - 滿分的旅遊 ...

夏天最適合泡在泳池裡啦➤新北三峽就有個玩水的好去處➤皇后鎮森林 ... 新北美拍亮點➤空軍三重一村好好玩舊時砲台眷村搖身變成玩拍人氣熱點啦園區佔 ... 於 fullfenblog.tw -

#96.辰光橋旅遊攻略指南

這些資訊將為您詳細解答新北好去處。 ... 有浪漫夜景的星座景觀橋愛情鎖鎖住你我浪漫機場捷運三重站直達新北公園推薦單車族天堂,辰光橋的設計是以七夕牛郎會織女重逢 ... 於 tc.trip.com -

#97.上品閣精品旅館- 各位朋友們,晚上好~ 小編今天來推薦三重在 ...

各位朋友們,晚上好~ 小編今天來推薦三重在地的好去處給大家 位於:新北式三重區大都會(水漾)公園▶️最新增設超大藝術裝置,親子遊樂設施 交通 ... 於 www.facebook.com